PR

X

Keyword Search

▼キーワード検索

Comments

私はイスラム教徒です@ Re:アイルランド・ロンドンへの旅(その131): ロンドン散策記・アルバート記念碑(Albert Memorial)-2(11/06)

神神は言った: コーランで 『 (21) 人々…

私はイスラム教徒です@ Re:アイルランド・ロンドンへの旅(その122): ロンドン散策記・Victoria and Albert Museum・ヴィクトリア&アルバート博物館-5(10/28)

神神は言った: コーランで 『 (21) 人…

続日本100名城東北の…

New!

オジン0523さん

【甥のステント挿入… New!

Gママさん

New!

Gママさん

2025年版・岡山大学… New!

隠居人はせじぃさん

New!

隠居人はせじぃさん

ムベの実を開くコツ… noahnoahnoahさん

noahnoahnoahさん

エコハウスにようこそ ecologicianさん

【甥のステント挿入…

New!

Gママさん

New!

Gママさん2025年版・岡山大学…

New!

隠居人はせじぃさん

New!

隠居人はせじぃさんムベの実を開くコツ…

noahnoahnoahさん

noahnoahnoahさんエコハウスにようこそ ecologicianさん

Calendar

カテゴリ: 国内旅行

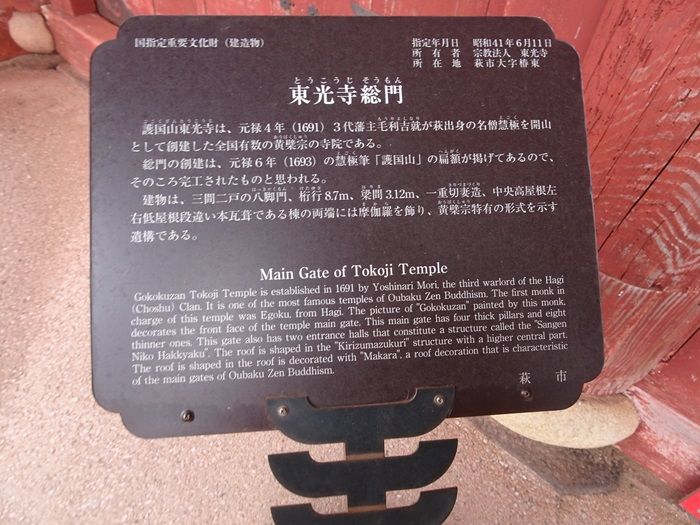

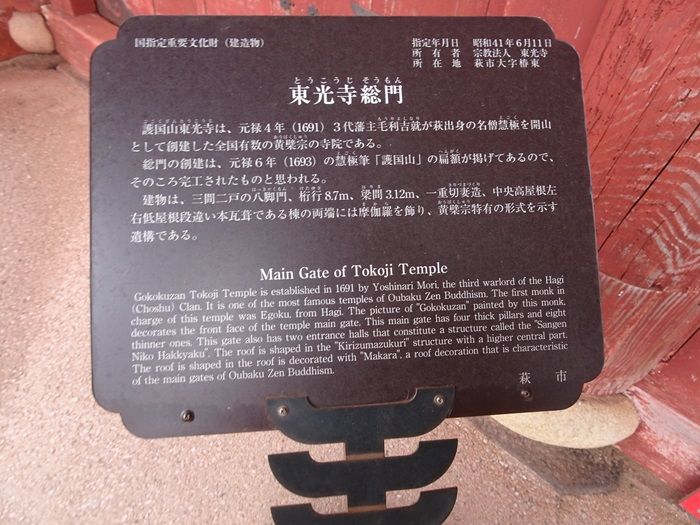

吉田松陰生誕地を後にし、坂を下り東光寺総門近くの道路沿いの駐車場に車を駐める。

目の前に濃いピンクの桜が満開中。

総門。

東光寺は、元禄4年(1691)に3代藩主毛利吉就が萩出身の名僧慧極を開山として創建した

全国屈指の黄檗宗(おうばくしゅう)の寺院で、大照院とならぶ毛利家の菩提寺。

三間二戸八脚門(正面柱間が三間、側面柱間が二間、左柱間に扉、右柱間に板壁、

八つの控え柱を持つ)、一重切妻造段違本瓦葺きで、棟の端にはシャチ(鯱)の代わりに

摩伽羅を飾り、中央持ち上げの棟式屋根は黄檗風の様式です。材料はクサマキ・マツ等の

用材の表面全体にベンガラが塗ってあった。

1693年建立、重要文化財。

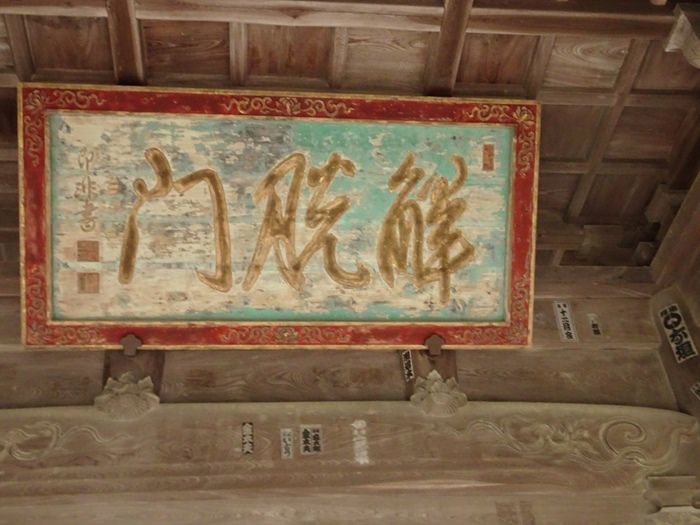

総門に掲げられていた元禄癸酉六年孟春吉日(1693年)の慧極

書かれた扁額。

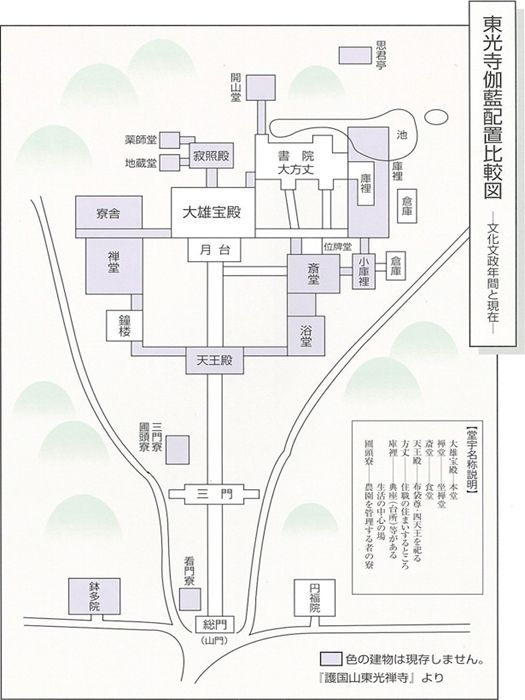

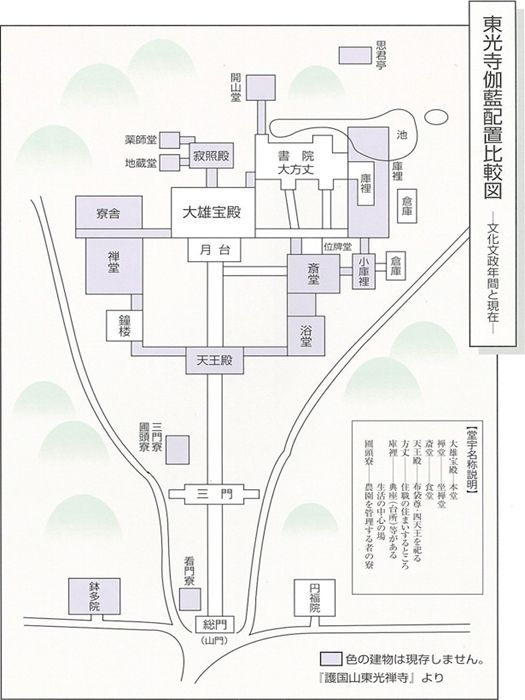

東光寺伽藍配置比較図。

□部分が現存する建物。

東光寺三門に続く参道。

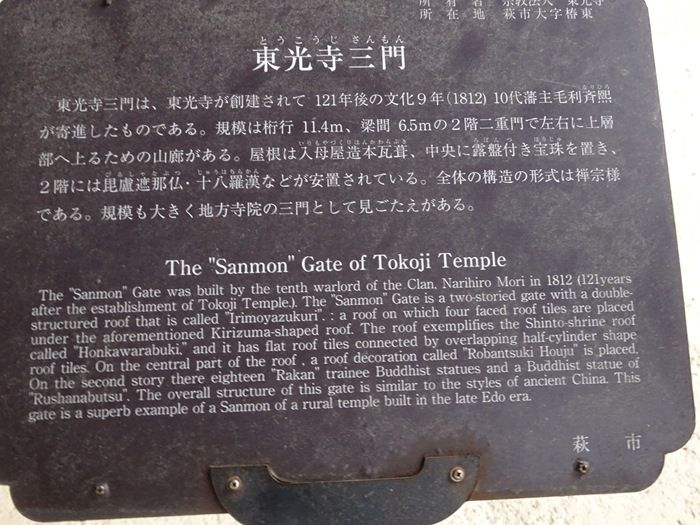

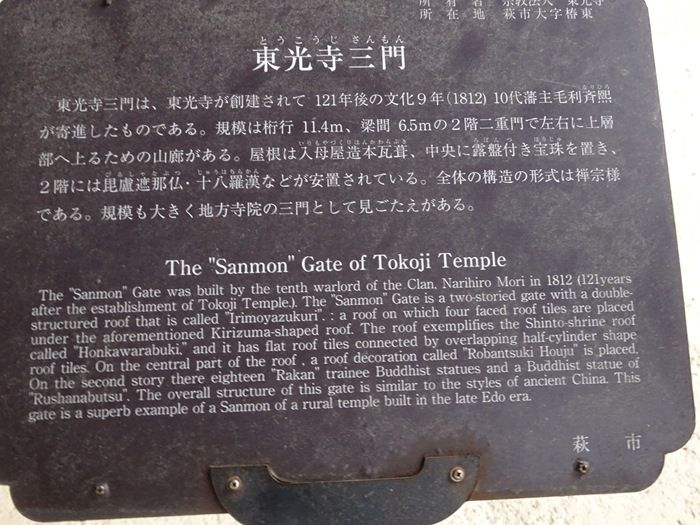

三門(国指定・重要文化財)。

三門は、東光寺が創建されて121年後の文化9年(1812) 10代藩主毛利斉煕が寄進したもの。

「最勝閣」と書かれた額は当山十五世大愚衍操禅師によるもの。

左右に上層部へ上るための山廊が。

屋根は入母屋造り本瓦葺き、中央に露盤付き宝珠を置き、2階には毘盧遮那仏・十八羅漢などが

安置されていると。全体の構造の形式は禅宗様である。

規模も大きく地方寺院の三門として 見ごたえ十分。

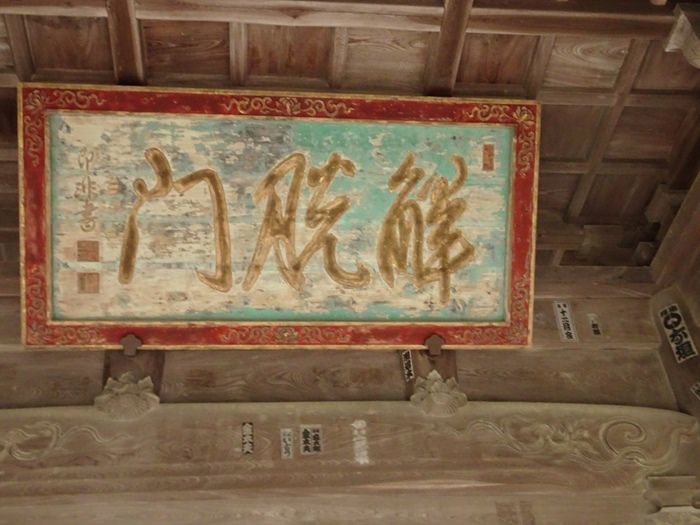

「解脱門」と書かれた扁額は即非禅師によるもの。

この門は東光寺が創建されて121年後の文化九年( 1812 年)九月十九日に竣工。

「同九歳次壬申九月十有九日竣工」の棟札があるとのこと。

規模は地方寺院のものとしては有数で、桁行11.6m、梁間6.7mの

三間三戸(柱間が三つ、戸口が三つ)の二階二重門。

入母屋造り本瓦葺き、棟の両端は鯱付き鬼瓦備え、中央は露盤宝珠備えで、ケヤキの素木造り 。

正面に大雄宝殿。

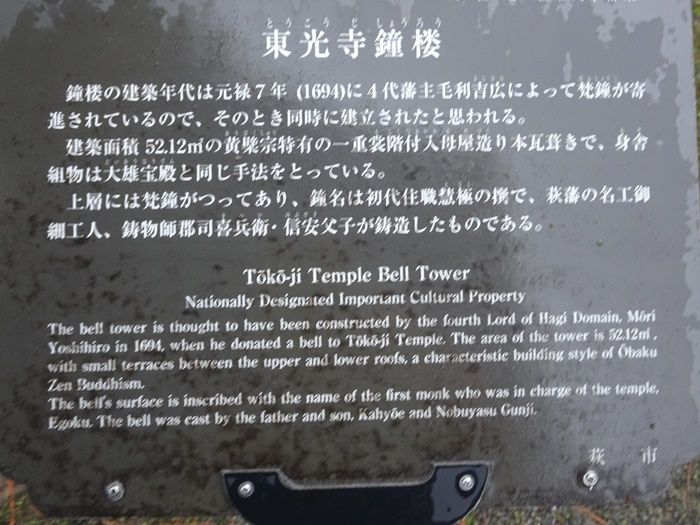

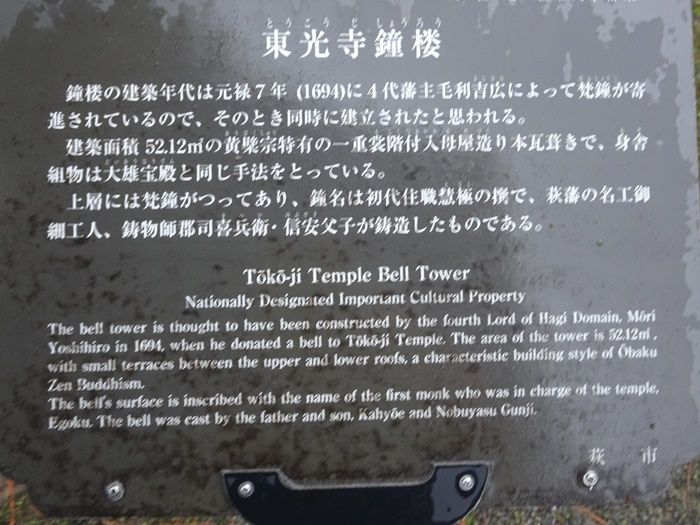

左手に鐘楼(国指定・重要文化財)。

鐘楼は、黄檗宗特有の一重もこし付きの素木造二層式の建物で、用材はヒバとマツ。

屋根は入母屋造りで上層部は本瓦葺き、下層部は桟瓦葺きとなっており、上層には、

刎高欄を据えた縁が周囲に廻してある。主屋組物は絵様刳形 (えようくりかた) 付き

大斗肘 (だいとひじき) の間斗束構出組納( けんとずか みぞいだしくみおさめ) 。

上層内部には、毛利家四代藩主・吉広公が当事の藩における鋳物師の名工郡司喜兵衛・

信安・信之父子に命じて鋳造させ、寄進された大鐘がある。

この鐘楼の建築年代は元禄7年(1694)に4代藩主吉広によって梵鐘が寄進されているので、

そのとき同時に建立されたと思われると。

建物の形式は、黄檗宗特有の一重裳階付入母屋造り二層で裳階部分は桟瓦葺き、屋根は入母屋造り、

本瓦葺、桁行 4.62m、梁間3.65mである。

この大鐘の銘は開山の慧極禅師の撰によるもので、それには元禄七年(1694年)五月十五日、

すなわち当山開基の毛利家三代藩主吉就公の葬儀が行われた翌日の日付が入っていると。

大雄宝殿(だいおうほうでん、国指定・重要文化財)。

殿内にはたくさんの装飾品が。今ある天蓋は30年ほど前に作られたものだが、当

時の天蓋も残っていると。 また、赤いダルマの元となった菩提達磨の像もあると。

大雄宝殿( (だいおおほうでん)、 本堂)は元禄十一年(1698年)十二月に竣工した。

一重裳階(ひとえもこし)付き、入母屋造、本瓦葺きで、用材はクサマキ。

組物は三ツ斗出組構えで、前面一間通りは吹放しになっていて、左右と背面の入側は化粧屋根裏、

中央は格子天井組など複雑な建築技術を駆使した唐様式の仏殿。黄檗宗では本堂を大雄宝殿と

呼びますが、「お釈迦様のいらっしゃる所」という意味。

現在でも中国・韓国では同じように呼んでいると。

堂内は土間叩仕上げで、中国明時代の法要の法式を継承する黄檗宗の読経は現在でも

立ったまま行うのだと。

大方丈書院・家臣用玄関。

1792年建立と。

大雄宝殿から三門方面を振り返る。

大雄宝殿前には、行事や法要の時など堂内に入りきれない人々の為に月台という広場が

設けられていた。その中央の大きな石を梵壇石( ぼんだんせき) といい、戒律を破った僧が

懺悔(ざんげ)のため坐らされたと。

回廊を進み萩藩主 毛利家墓所に向かう。

本堂裏手には、毛利家墓所があった。 3 代吉就から 11 代斉元までの奇数代の藩主とその夫人

および一族や関係者の墓が。藩主夫妻の墓には唐破風(からはふ)の笠石が付けられ、

角柱型の墓となっている。墓前には、藩士たちが寄進したとされる 500 基余の石灯籠や

鳥居5基などが立ち並んでいた。

墓所内の鳥居、これは神仏習合のなごりであると。

毛利家墓所 配置図。

萩歴代藩主夫婦の墓が並ぶ。

中央に萩藩三代藩主・毛利吉就、同室亀姫(長寿院)の墓。

東光寺は、元禄四年(1691年)に萩藩三代藩主 ・毛利吉就公が開基となって

創建された黄檗宗の寺院。

東光寺の創立以降、歴代藩主は大照院の両寺に交互に葬られることとなったと。

即ち、大照院には、初代藩主秀就・2代藩主綱広・4代藩主吉広・6代藩主宗広・8代藩主治親・

10代藩主斉熙・12代藩主斉広の7藩主が葬られたと。

東光寺墓所 正面左側。

東光寺には、3代藩主吉就・5代藩主吉元・7代藩主重就・9代藩主斉房・11代藩主斉元の

5藩主が葬られたと。

東光寺墓所 正面右側。

600基を数える石灯籠が鎮座。

大きな魚は、木魚の原型(魚板、魚鼓)と言われていると。

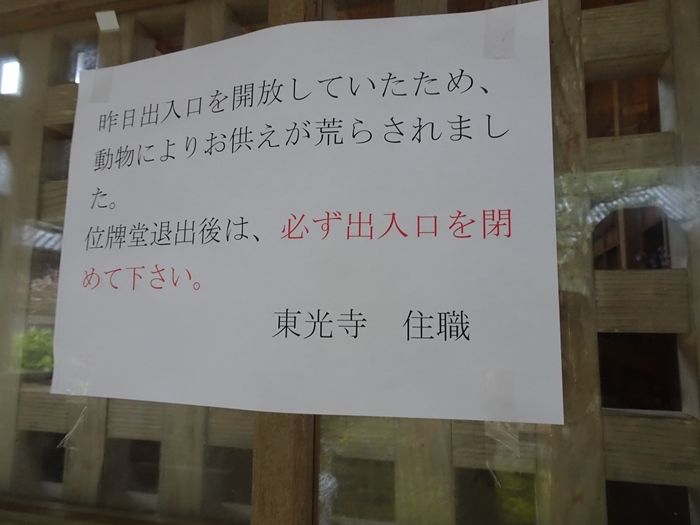

左側に位牌堂。

堂内部。

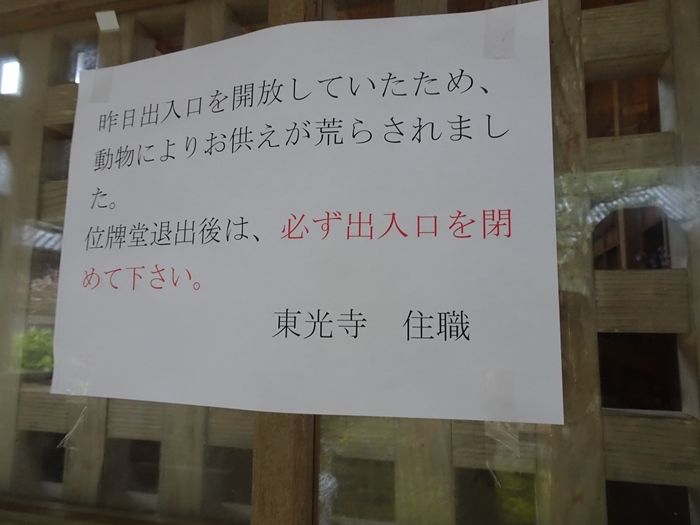

こんな張り紙も。

入場券販売所の傍にあったのは六地蔵か?

涎掛け、帽子は赤でなく白。

地蔵は何故「帽子」、「涎掛け」を身につけているかについてはこんなページが。

帰路の参道右手の「毛利家東光寺供養塔」。

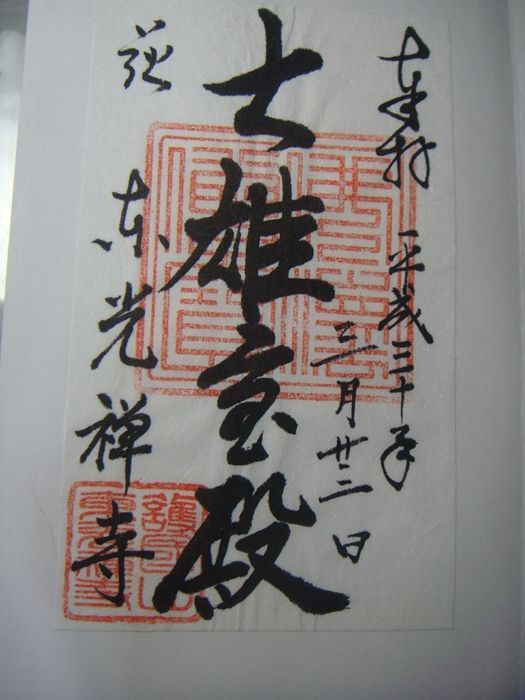

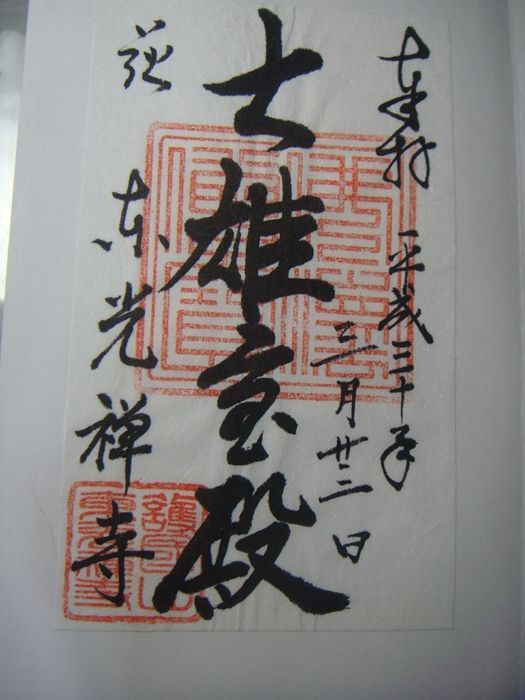

御朱印を頂きました。

・・・ つづく ・・・

目の前に濃いピンクの桜が満開中。

総門。

東光寺は、元禄4年(1691)に3代藩主毛利吉就が萩出身の名僧慧極を開山として創建した

全国屈指の黄檗宗(おうばくしゅう)の寺院で、大照院とならぶ毛利家の菩提寺。

三間二戸八脚門(正面柱間が三間、側面柱間が二間、左柱間に扉、右柱間に板壁、

八つの控え柱を持つ)、一重切妻造段違本瓦葺きで、棟の端にはシャチ(鯱)の代わりに

摩伽羅を飾り、中央持ち上げの棟式屋根は黄檗風の様式です。材料はクサマキ・マツ等の

用材の表面全体にベンガラが塗ってあった。

1693年建立、重要文化財。

総門に掲げられていた元禄癸酉六年孟春吉日(1693年)の

書かれた扁額。

東光寺伽藍配置比較図。

□部分が現存する建物。

東光寺三門に続く参道。

三門(国指定・重要文化財)。

三門は、東光寺が創建されて121年後の文化9年(1812) 10代藩主毛利斉煕が寄進したもの。

「最勝閣」と書かれた額は当山十五世大愚衍操禅師によるもの。

左右に上層部へ上るための山廊が。

屋根は入母屋造り本瓦葺き、中央に露盤付き宝珠を置き、2階には毘盧遮那仏・十八羅漢などが

安置されていると。全体の構造の形式は禅宗様である。

規模も大きく地方寺院の三門として 見ごたえ十分。

「解脱門」と書かれた扁額は即非禅師によるもの。

この門は東光寺が創建されて121年後の文化九年( 1812 年)九月十九日に竣工。

「同九歳次壬申九月十有九日竣工」の棟札があるとのこと。

規模は地方寺院のものとしては有数で、桁行11.6m、梁間6.7mの

三間三戸(柱間が三つ、戸口が三つ)の二階二重門。

入母屋造り本瓦葺き、棟の両端は鯱付き鬼瓦備え、中央は露盤宝珠備えで、ケヤキの素木造り 。

正面に大雄宝殿。

左手に鐘楼(国指定・重要文化財)。

鐘楼は、黄檗宗特有の一重もこし付きの素木造二層式の建物で、用材はヒバとマツ。

屋根は入母屋造りで上層部は本瓦葺き、下層部は桟瓦葺きとなっており、上層には、

刎高欄を据えた縁が周囲に廻してある。主屋組物は絵様刳形 (えようくりかた) 付き

大斗肘 (だいとひじき) の間斗束構出組納( けんとずか みぞいだしくみおさめ) 。

上層内部には、毛利家四代藩主・吉広公が当事の藩における鋳物師の名工郡司喜兵衛・

信安・信之父子に命じて鋳造させ、寄進された大鐘がある。

この鐘楼の建築年代は元禄7年(1694)に4代藩主吉広によって梵鐘が寄進されているので、

そのとき同時に建立されたと思われると。

建物の形式は、黄檗宗特有の一重裳階付入母屋造り二層で裳階部分は桟瓦葺き、屋根は入母屋造り、

本瓦葺、桁行 4.62m、梁間3.65mである。

この大鐘の銘は開山の慧極禅師の撰によるもので、それには元禄七年(1694年)五月十五日、

すなわち当山開基の毛利家三代藩主吉就公の葬儀が行われた翌日の日付が入っていると。

大雄宝殿(だいおうほうでん、国指定・重要文化財)。

殿内にはたくさんの装飾品が。今ある天蓋は30年ほど前に作られたものだが、当

時の天蓋も残っていると。 また、赤いダルマの元となった菩提達磨の像もあると。

大雄宝殿( (だいおおほうでん)、 本堂)は元禄十一年(1698年)十二月に竣工した。

一重裳階(ひとえもこし)付き、入母屋造、本瓦葺きで、用材はクサマキ。

組物は三ツ斗出組構えで、前面一間通りは吹放しになっていて、左右と背面の入側は化粧屋根裏、

中央は格子天井組など複雑な建築技術を駆使した唐様式の仏殿。黄檗宗では本堂を大雄宝殿と

呼びますが、「お釈迦様のいらっしゃる所」という意味。

現在でも中国・韓国では同じように呼んでいると。

堂内は土間叩仕上げで、中国明時代の法要の法式を継承する黄檗宗の読経は現在でも

立ったまま行うのだと。

大方丈書院・家臣用玄関。

1792年建立と。

大雄宝殿から三門方面を振り返る。

大雄宝殿前には、行事や法要の時など堂内に入りきれない人々の為に月台という広場が

設けられていた。その中央の大きな石を梵壇石( ぼんだんせき) といい、戒律を破った僧が

懺悔(ざんげ)のため坐らされたと。

回廊を進み萩藩主 毛利家墓所に向かう。

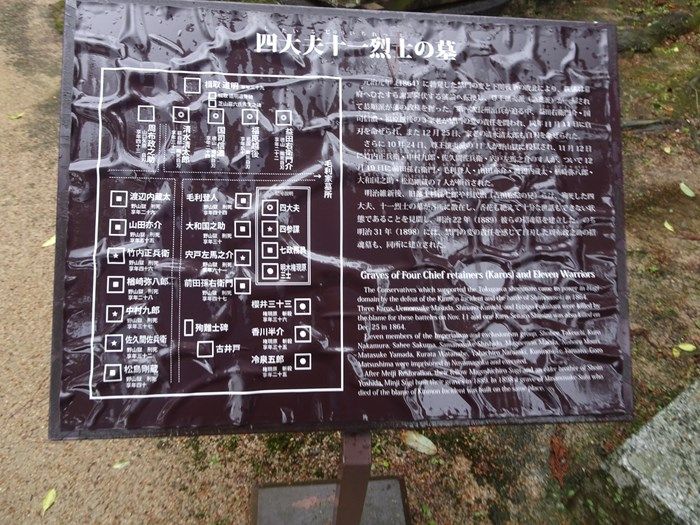

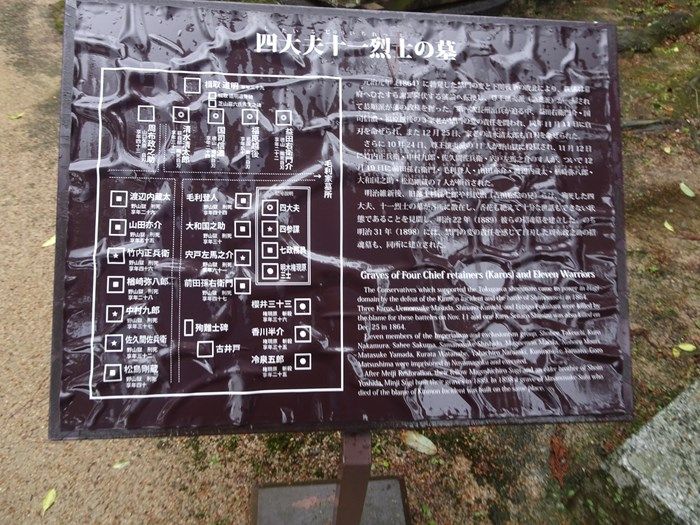

毛利家墓所敷地内には、「四大夫(しだいふ)十一烈士の墓」がある。

元冶元年( 1864

)の禁門の変と下関戦争の敗北の後に藩の実権を握った俗論派

(幕府への恭順を示す勢力)により、尊皇攘夷派の志士たちは一掃された。

益田右衛門介、福原越後ら 4

人の家老(四大夫)は自刃を命ぜられ、前田孫右衛門ら

11

名(十一烈士)は野山獄に投獄され、斬首された。

彼らの墓は各所に点在していましたが、明治 22

年( 1889

)彼らの招魂墓が東光寺に建立された。

さらに明治 31

年( 1898

)、禁門の変の責任を感じて自刃した周布政之助の招魂墓も同所に建立された。緑の木々に囲まれた境内に立つと、幕末の混乱期を全力で生き抜いた志士たちの思いがひしと伝わってくるようで、感慨深いものが。

本堂裏手には、毛利家墓所があった。 3 代吉就から 11 代斉元までの奇数代の藩主とその夫人

および一族や関係者の墓が。藩主夫妻の墓には唐破風(からはふ)の笠石が付けられ、

角柱型の墓となっている。墓前には、藩士たちが寄進したとされる 500 基余の石灯籠や

鳥居5基などが立ち並んでいた。

墓所内の鳥居、これは神仏習合のなごりであると。

毛利家墓所 配置図。

萩歴代藩主夫婦の墓が並ぶ。

中央に萩藩三代藩主・毛利吉就、同室亀姫(長寿院)の墓。

東光寺は、元禄四年(1691年)に萩藩三代藩主 ・毛利吉就公が開基となって

創建された黄檗宗の寺院。

東光寺の創立以降、歴代藩主は大照院の両寺に交互に葬られることとなったと。

即ち、大照院には、初代藩主秀就・2代藩主綱広・4代藩主吉広・6代藩主宗広・8代藩主治親・

10代藩主斉熙・12代藩主斉広の7藩主が葬られたと。

東光寺墓所 正面左側。

東光寺には、3代藩主吉就・5代藩主吉元・7代藩主重就・9代藩主斉房・11代藩主斉元の

5藩主が葬られたと。

東光寺墓所 正面右側。

600基を数える石灯籠が鎮座。

大きな魚は、木魚の原型(魚板、魚鼓)と言われていると。

左側に位牌堂。

堂内部。

こんな張り紙も。

入場券販売所の傍にあったのは六地蔵か?

涎掛け、帽子は赤でなく白。

地蔵は何故「帽子」、「涎掛け」を身につけているかについてはこんなページが。

帰路の参道右手の「毛利家東光寺供養塔」。

御朱印を頂きました。

・・・ つづく ・・・

お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう

[国内旅行] カテゴリの最新記事

-

牛久大仏へ(その3) 2025.11.19

-

牛久大仏へ(その2) 2025.11.18

-

牛久大仏へ(その1) 2025.11.17

【毎日開催】

15記事にいいね!で1ポイント

10秒滞在

いいね!

--

/

--

© Rakuten Group, Inc.