PR

X

Keyword Search

▼キーワード検索

Comments

私はイスラム教徒です@ Re:アイルランド・ロンドンへの旅(その131): ロンドン散策記・アルバート記念碑(Albert Memorial)-2(11/06)

神神は言った: コーランで 『 (21) 人々…

私はイスラム教徒です@ Re:アイルランド・ロンドンへの旅(その122): ロンドン散策記・Victoria and Albert Museum・ヴィクトリア&アルバート博物館-5(10/28)

神神は言った: コーランで 『 (21) 人…

2025年版・岡山大学…

New!

隠居人はせじぃさん

New!

隠居人はせじぃさん

【時間が出来れば、… New!

Gママさん

New!

Gママさん

続日本100名城東北の… New! オジン0523さん

ムベの実を開くコツ… noahnoahnoahさん

noahnoahnoahさん

エコハウスにようこそ ecologicianさん

New!

隠居人はせじぃさん

New!

隠居人はせじぃさん【時間が出来れば、…

New!

Gママさん

New!

Gママさん続日本100名城東北の… New! オジン0523さん

ムベの実を開くコツ…

noahnoahnoahさん

noahnoahnoahさんエコハウスにようこそ ecologicianさん

Calendar

カテゴリ: 国内旅行

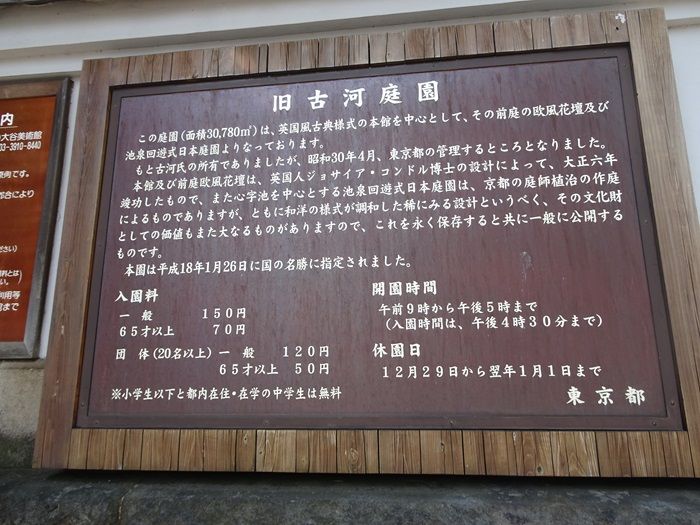

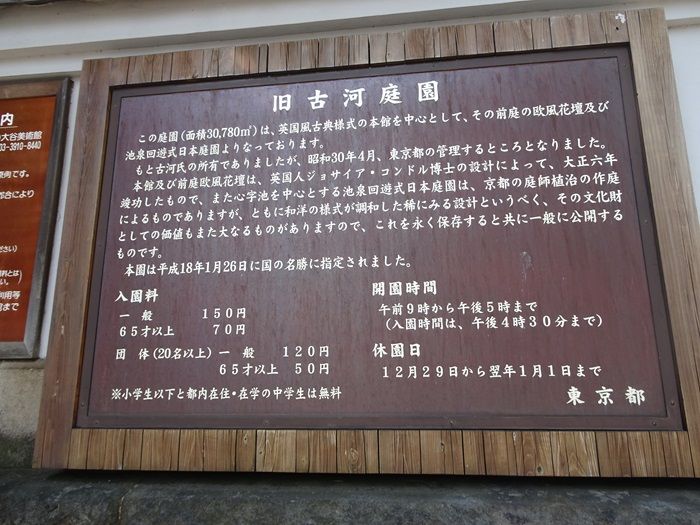

この日、4月20日(金)は10年前のスペイン旅行以来お付き合いしている

旅友のSさんと、昼間は都内の庭園を散策し、ツツジの花を楽しもうと。

そしてJR上中里駅で10時に待ち合わせ。この駅を利用するのは初めて。

そして歩いて10分もかからず最初の訪問場所・旧古河庭園(きゅうふるかわていえん)へ到着。

「祝 100年 旧古河庭園」と書かれた表示板が。

チケット売り場でその後に予定してた六義園とのセット券を購入。

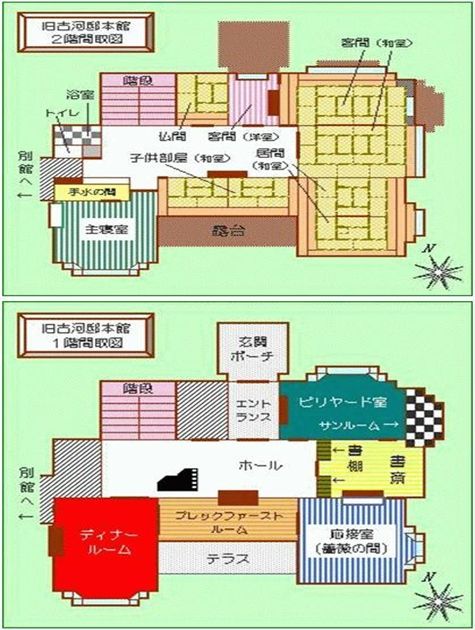

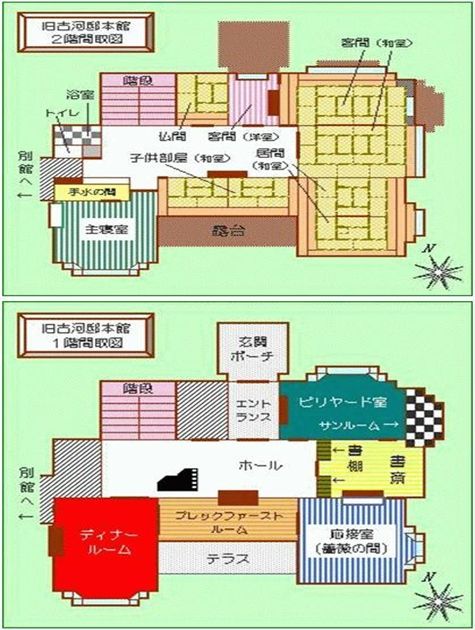

英国貴族の邸宅にならった古典様式で、躯体は煉瓦造、外壁は真鶴産の

新小松石(安山岩)の野面積で覆われ、屋根は天然スレート葺き、地上2階・地下1階の造り。

大正15年7月以降は貴賓の為の別邸となった。昭和14年頃には後 に南京政府を樹立する国民党の

汪兆銘が滞在し、戦争末期には九州九師団の将校宿舎として接収され、また戦後は

英国大使館付き武官の宿舎として利用されたと。

北側の洋館(大谷美術館)入口。

上部に古河家の家紋が。

洋館の1&2階 間取り図。

館内は撮影禁止と。

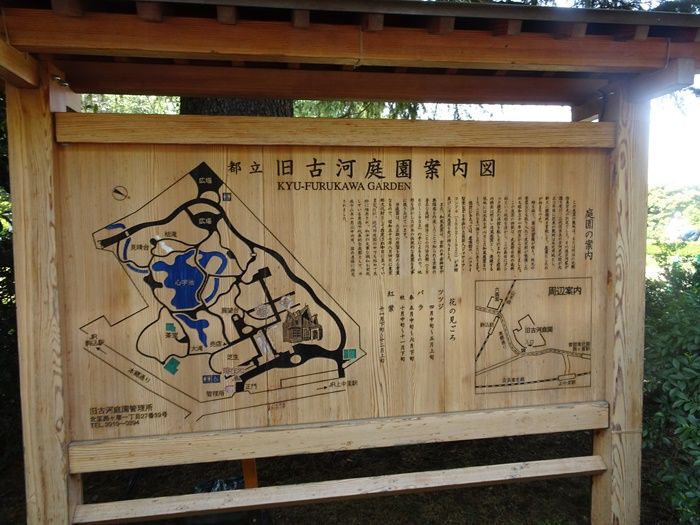

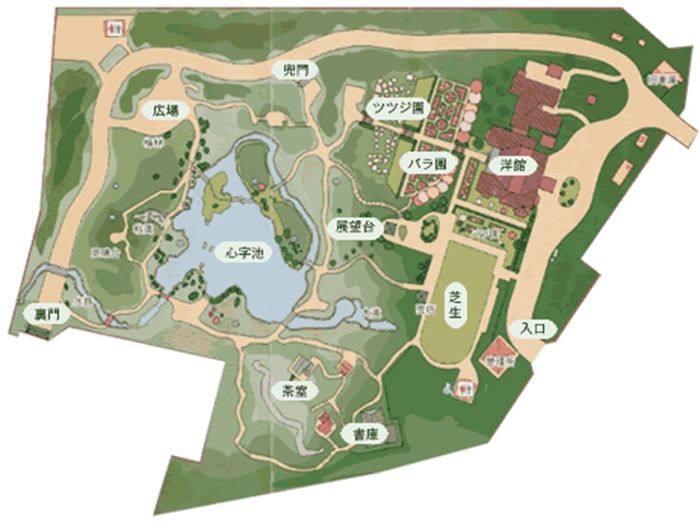

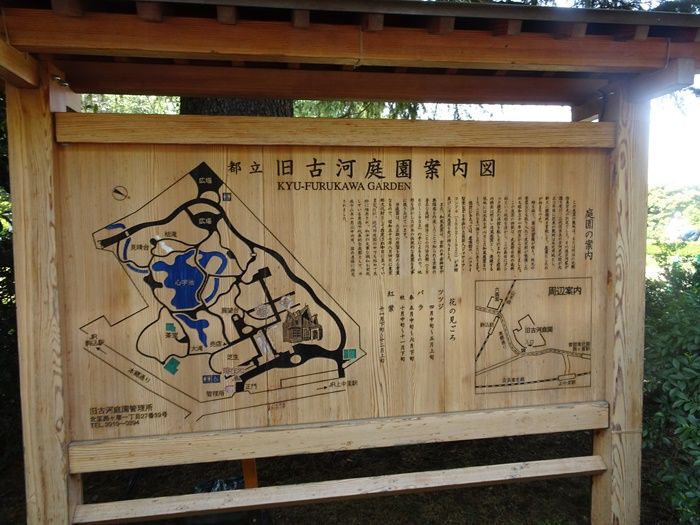

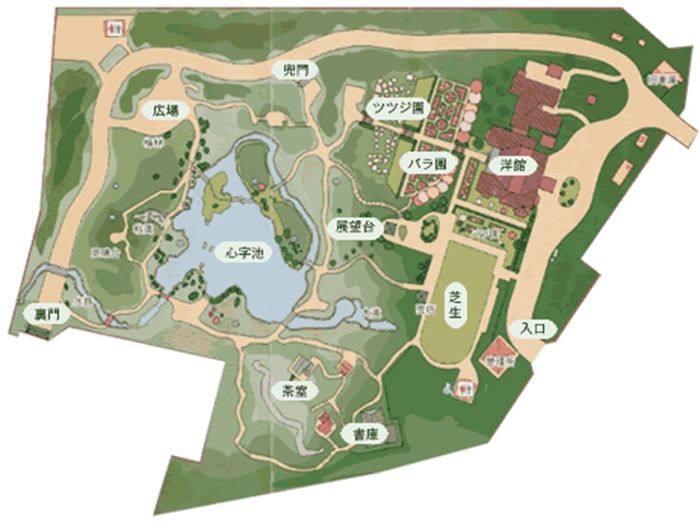

旧古河邸 配置図。

庭園のツツジはかなり開花していたが、バラはこれから。

メイズ(迷路)のように入り組んでおり、様々な種類のバラが植えられている。

左右対称性は「フランス整形式庭園」から、そして石の欄干や石段などは

展望台(四阿・あずまや)から旧古河邸を。

バラ園まで下り、旧古河邸を南側から。

左右対称の美しい造り。

館は地上2階・地下1階からなるジョサイア・コンドル最晩年の作。

赤と白そして緑のアンジュレーション(うねり)。

南側正面からもう一度。

ツツジ園は満開に近かった。

キアゲハが。

ツツジ園の下の「黒ボク石積」。

黒ボク石とは富士山の溶岩で、多孔質で軽く、加工もしやすい。

山の雰囲気が出るため、主に関東で石組みとして用いられる事が多いが、石垣は珍しいと。

苔の緑も光を浴びて輝いていた。

モミジの新緑も陽光を浴びて。

兜門。

茶室のある庭によくある門であると。

日本庭園の心字池と一枚岩の石橋。

こちらの一枚岩は2枚互い違いに。

松の手入れ中。我が家の五葉松も・・・と。

日本庭園には多くの形の石灯籠が説明板付きで置かれていた。

濡鷺型灯籠(ぬれさぎがたとうろう)。

「他の形式に比べて笠が厚く、むくり(反り)が無い。

図柄は「濡れ」を文字で「鷺」を絵で表現するか、「濡鷺」を文字で表現する2種類がある。」と。

泰平型灯籠(たいへいがたとうろう)。

「笠の縁が蕨(わらび)のように渦巻状に沿った部分を「蕨手」(わらびて)という。

竿が太くて節も3つあり、名が示す通りどっしりとした「泰平感」を漂わせている。」と

十五層塔。

「その語源はスツーパ(積み重ね)からきていて、現地では仏塔の一種として信仰を

集めていますが、日本でも石塔は塔婆と同じ考え方で用いられ共通性がある。

奇数積みが原則」と。

最上部は地震で落下したのであろうか?横の地面上に設置されていた。

雪灯籠と心字池。

心字池は「心」の字に似せて、鞍馬平石や伊予青石などで造られた池。

池を眺める要となる「船着石」があり、正面には「荒磯」、雪見灯籠、枯滝、石組み、

そして背後には築山が見られた。

雪見型灯籠。

「この灯籠は水辺によく据えられ、その姿が水面に浮いて見える「浮見」と

点灯時にその灯が浮いて見える「浮灯」が「雪見」に変化したとする見方がある」と。

奥の院型灯籠。

「灯袋に牡丹・唐獅子・雲・七宝透かしを、中台に十二支を、基礎に波に千鳥又は波に

兎を刻んでいる。奈良の春日大社の奥の院にあるものを本家として発展した。」と。

別の角度から。中台の十二支が良く理解出来た。

「崩石積(くずれいしづみ)」。

京都で発達した伝統的な工法。ぎりぎりのバランスを保ちながら石を組み上げ、

造形美へと昇華する。当庭園のものは小川治兵衛の力作とされる。

茶室。

大滝。

「この滝は、本郷台地と低地の斜面を巧みに利用した、小川治兵衛の最も力を入れた場所の

一つであり、滝壺まで20m落ちる景観は氏の作風の中でも珍しく丘陵幽玄の境地を

如何なく発揮している。」と。

「10数mの高所から落ちる滝。園内のもっとも勾配の急な所をさらに削って断崖とし、

濃い樹林でおおって深山渓谷の趣があります。曲折した流れから始まり、数段の小滝となり

最後は深い淵に落ちるという凝った造りです。」と。

井戸水をくみ上げているようであった。

階段を上り再び展望台へ。

バラのシーズンを思い描きながら。

そして東側の芝生広場より旧岩崎邸を。

植木職人が花壇に花を定植中であった。

旅友のSさんと、昼間は都内の庭園を散策し、ツツジの花を楽しもうと。

そしてJR上中里駅で10時に待ち合わせ。この駅を利用するのは初めて。

そして歩いて10分もかからず最初の訪問場所・旧古河庭園(きゅうふるかわていえん)へ到着。

「祝 100年 旧古河庭園」と書かれた表示板が。

チケット売り場でその後に予定してた六義園とのセット券を購入。

旧古河邸は100年前の1919

年(大正 8

年)に古河虎之助男爵の邸宅として現在の形

(

洋館、西洋庭園、日本庭園 )

に整えられた。

現在は国有財産であり、東京都が借り受けて一般公開しているとのこと。

国の名勝に指定されている。東京のバラの名所として親しまれている人気スポット。

ウィキペディアによると

「1917

年(大正 6

年) 5

月、西洋館と洋風庭園が竣工。洋館と洋式庭園は、イギリス出身の建築家、

ジョサイア・コンドル (

他に旧岩崎邸洋館、鹿鳴館、ニコライ堂など )

により設計監理された。

さらに虎之助により、大正 8

年( 1919

年)、日本庭園も竣工し、現在の形となった。

日本庭園は近代日本庭園の先駆者・京都の庭匠「植治」こと七代目小川治兵衛

(他に京都無鄰菴、平安神宮神苑、円山公園など)により作庭された。」と。

英国貴族の邸宅にならった古典様式で、躯体は煉瓦造、外壁は真鶴産の

新小松石(安山岩)の野面積で覆われ、屋根は天然スレート葺き、地上2階・地下1階の造り。

大正15年7月以降は貴賓の為の別邸となった。昭和14年頃には後 に南京政府を樹立する国民党の

汪兆銘が滞在し、戦争末期には九州九師団の将校宿舎として接収され、また戦後は

英国大使館付き武官の宿舎として利用されたと。

北側の洋館(大谷美術館)入口。

上部に古河家の家紋が。

洋館の1&2階 間取り図。

館内は撮影禁止と。

旧古河邸 配置図。

庭園のツツジはかなり開花していたが、バラはこれから。

メイズ(迷路)のように入り組んでおり、様々な種類のバラが植えられている。

左右対称性は「フランス整形式庭園」から、そして石の欄干や石段などは

展望台(四阿・あずまや)から旧古河邸を。

バラ園まで下り、旧古河邸を南側から。

左右対称の美しい造り。

館は地上2階・地下1階からなるジョサイア・コンドル最晩年の作。

赤と白そして緑のアンジュレーション(うねり)。

南側正面からもう一度。

ツツジ園は満開に近かった。

キアゲハが。

ツツジ園の下の「黒ボク石積」。

黒ボク石とは富士山の溶岩で、多孔質で軽く、加工もしやすい。

山の雰囲気が出るため、主に関東で石組みとして用いられる事が多いが、石垣は珍しいと。

苔の緑も光を浴びて輝いていた。

モミジの新緑も陽光を浴びて。

兜門。

茶室のある庭によくある門であると。

日本庭園の心字池と一枚岩の石橋。

こちらの一枚岩は2枚互い違いに。

松の手入れ中。我が家の五葉松も・・・と。

日本庭園には多くの形の石灯籠が説明板付きで置かれていた。

濡鷺型灯籠(ぬれさぎがたとうろう)。

「他の形式に比べて笠が厚く、むくり(反り)が無い。

図柄は「濡れ」を文字で「鷺」を絵で表現するか、「濡鷺」を文字で表現する2種類がある。」と。

泰平型灯籠(たいへいがたとうろう)。

「笠の縁が蕨(わらび)のように渦巻状に沿った部分を「蕨手」(わらびて)という。

竿が太くて節も3つあり、名が示す通りどっしりとした「泰平感」を漂わせている。」と

十五層塔。

「その語源はスツーパ(積み重ね)からきていて、現地では仏塔の一種として信仰を

集めていますが、日本でも石塔は塔婆と同じ考え方で用いられ共通性がある。

奇数積みが原則」と。

最上部は地震で落下したのであろうか?横の地面上に設置されていた。

雪灯籠と心字池。

心字池は「心」の字に似せて、鞍馬平石や伊予青石などで造られた池。

池を眺める要となる「船着石」があり、正面には「荒磯」、雪見灯籠、枯滝、石組み、

そして背後には築山が見られた。

雪見型灯籠。

「この灯籠は水辺によく据えられ、その姿が水面に浮いて見える「浮見」と

点灯時にその灯が浮いて見える「浮灯」が「雪見」に変化したとする見方がある」と。

奥の院型灯籠。

「灯袋に牡丹・唐獅子・雲・七宝透かしを、中台に十二支を、基礎に波に千鳥又は波に

兎を刻んでいる。奈良の春日大社の奥の院にあるものを本家として発展した。」と。

別の角度から。中台の十二支が良く理解出来た。

「崩石積(くずれいしづみ)」。

京都で発達した伝統的な工法。ぎりぎりのバランスを保ちながら石を組み上げ、

造形美へと昇華する。当庭園のものは小川治兵衛の力作とされる。

茶室。

大滝。

「この滝は、本郷台地と低地の斜面を巧みに利用した、小川治兵衛の最も力を入れた場所の

一つであり、滝壺まで20m落ちる景観は氏の作風の中でも珍しく丘陵幽玄の境地を

如何なく発揮している。」と。

「10数mの高所から落ちる滝。園内のもっとも勾配の急な所をさらに削って断崖とし、

濃い樹林でおおって深山渓谷の趣があります。曲折した流れから始まり、数段の小滝となり

最後は深い淵に落ちるという凝った造りです。」と。

井戸水をくみ上げているようであった。

階段を上り再び展望台へ。

バラのシーズンを思い描きながら。

そして東側の芝生広場より旧岩崎邸を。

植木職人が花壇に花を定植中であった。

お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう

[国内旅行] カテゴリの最新記事

-

牛久大仏へ(その3) 2025.11.19

-

牛久大仏へ(その2) 2025.11.18

-

牛久大仏へ(その1) 2025.11.17

【毎日開催】

15記事にいいね!で1ポイント

10秒滞在

いいね!

--

/

--

© Rakuten Group, Inc.