PR

X

Keyword Search

▼キーワード検索

Comments

私はイスラム教徒です@ Re:アイルランド・ロンドンへの旅(その131): ロンドン散策記・アルバート記念碑(Albert Memorial)-2(11/06)

神神は言った: コーランで 『 (21) 人々…

私はイスラム教徒です@ Re:アイルランド・ロンドンへの旅(その122): ロンドン散策記・Victoria and Albert Museum・ヴィクトリア&アルバート博物館-5(10/28)

神神は言った: コーランで 『 (21) 人…

【甥のステント挿入…

New!

Gママさん

New!

Gママさん

2025年版・岡山大学… New!

隠居人はせじぃさん

New!

隠居人はせじぃさん

続日本100名城東北の… New! オジン0523さん

ムベの実を開くコツ… noahnoahnoahさん

noahnoahnoahさん

エコハウスにようこそ ecologicianさん

New!

Gママさん

New!

Gママさん2025年版・岡山大学…

New!

隠居人はせじぃさん

New!

隠居人はせじぃさん続日本100名城東北の… New! オジン0523さん

ムベの実を開くコツ…

noahnoahnoahさん

noahnoahnoahさんエコハウスにようこそ ecologicianさん

Calendar

カテゴリ: 四国八十八ヶ所お遍路の旅

【四国八十八箇所霊場巡り ブログリスト】

👈リンク

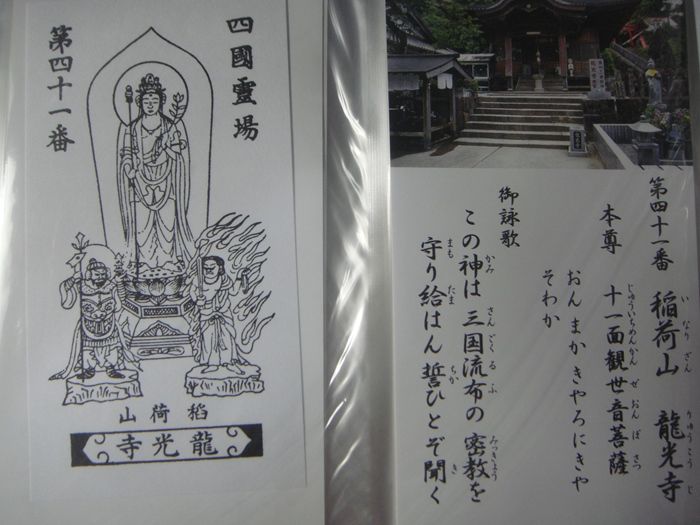

41

番札所:龍光寺(

りゅうこうじ)

愛媛県道345号線を再び利用して宇和島市内に向かって走る。

左手には宇和海が拡がり遊子の海に浮かぶ島の姿が。

ズームで。

松の盆栽の如し。

養殖場の姿も。

宇和島道路(無料区間)の道路脇の満開の桜を楽しみながら進む。

宇和島城が遠く右手に。

ズームで撮影。

そして松山自動車道(無料区間)を走り41番札所・龍光寺に到着。

駐車場から民家との間に設けられた細い通路を進んで行くと参道の階段の途中に出た。

遊子水荷浦の段畑から41番札所・龍光寺そして42番札所・仏木寺までの走行ルート。

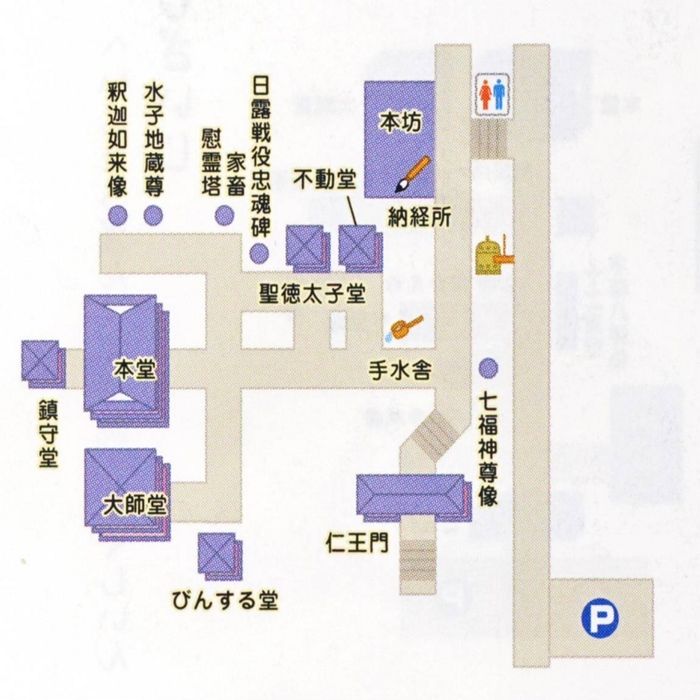

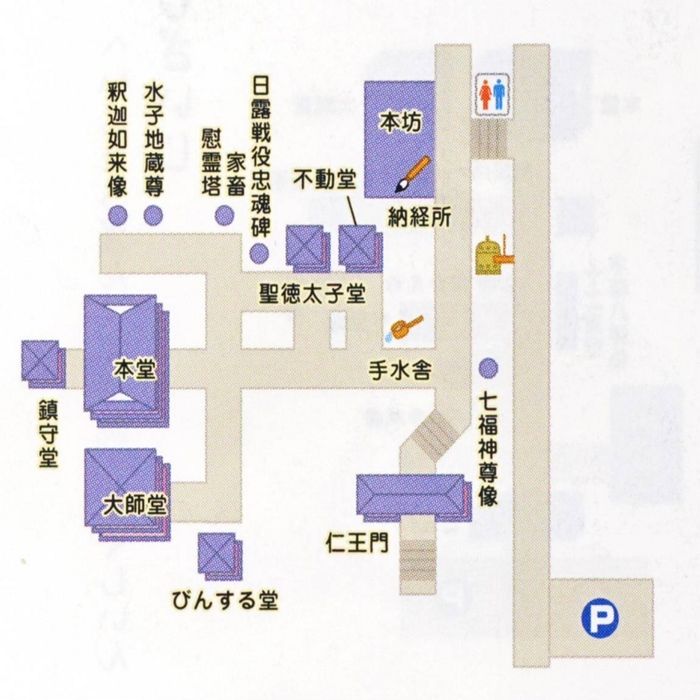

境内配置案内図。

石の鳥居が参道の入口に建つ。両脇に民家が並ぶ参道を進み石段を上詰めると狛犬の置かれた

境内に至る。左に鐘楼、右に水子地蔵尊がある。

その先左手に本堂が建ち、右手に大師堂がある。納経所は本堂の左にある。

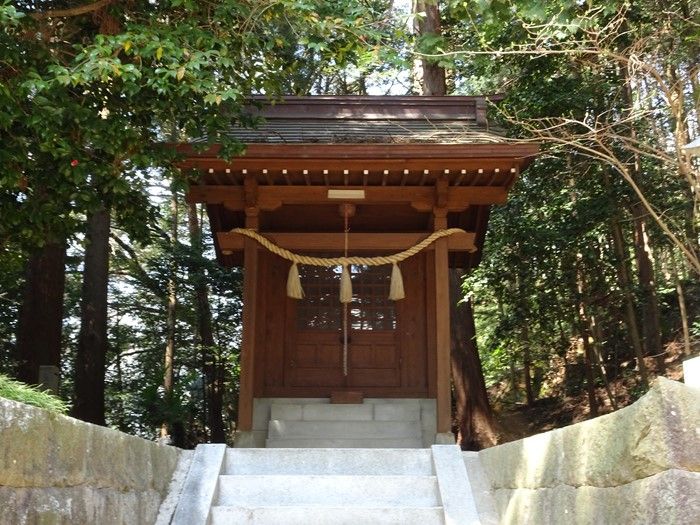

赤い鳥居をくぐり石段をさらに上って行くと稲荷社がある。

左手に百体観音。

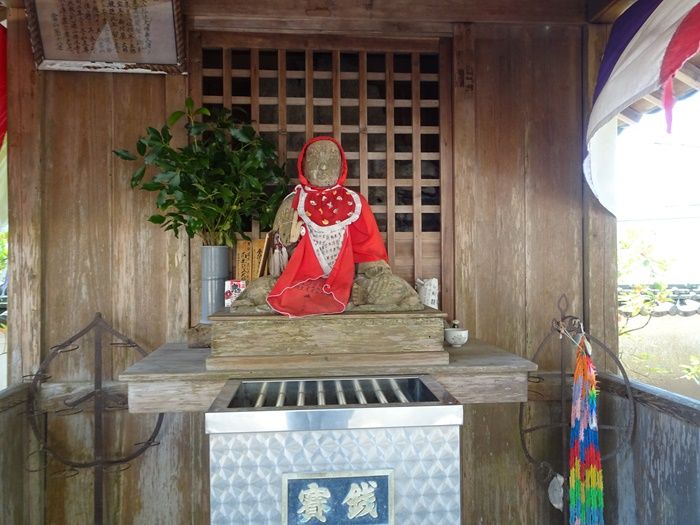

水子地蔵尊。

正面から。

大師堂。

ここ龍光寺は南予七福神の3番霊場。

七福神の姿が。

恵比寿尊が祀られていた。

階段の上には朱の鳥居と稲荷神社が。

主祭神は豊宇気姫命、配神として猿田彦命・大宮女大神。

手水舎。

本堂。

寺伝によれば、空海(弘法大師)がこの地を巡錫した際、白髪の老人に出会った。

その言動から五穀大明神の化身と悟り、稲荷明神像を刻んで安置した。

本地仏として十一面観世音菩薩、脇侍に不動明王と毘沙門天を刻んで、四国霊場の総鎮守の

寺とされ、開基したと伝えられてる。

その後、神仏習合の「三間の稲荷」として親しまれ、明治初期の神仏分離まで稲荷社が札所であり、

神社本殿は17世紀後半の建築とされ、隣接する旧観音堂であった廣田神社は18世紀初頭の建築と

され、江戸時代中期には現在に続く景観が成立していた。

なお、江戸時代前期には、「立光寺」という名で神宮寺としての龍光寺が成立していた。

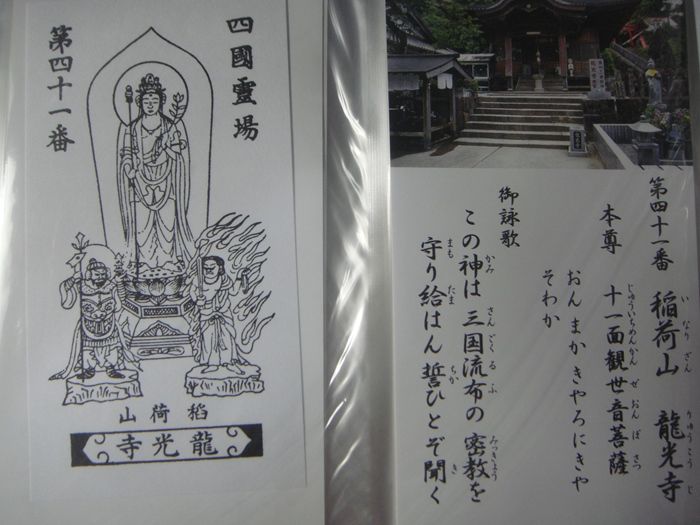

稲荷山 護国院 龍光寺(いなりざん ごこくいん りゅうこうじ)

宗派 真言宗御室派

本尊 十一面観世音

創建 (伝)大同 2 年( 807 年)

開祖 (伝)空海(弘法大師)

所在 愛媛県宇和島市三間町戸雁 173

本尊真言 ” おん まか きゃろにきゃ そわか”

本尊 十一面観世音

創建 (伝)大同 2 年( 807 年)

開祖 (伝)空海(弘法大師)

所在 愛媛県宇和島市三間町戸雁 173

本尊真言 ” おん まか きゃろにきゃ そわか”

十三重石塔。

鐘楼。

池の中の地蔵尊。

境内の右に鐘楼が。

本堂(左)と大師堂(右)、中央に稲荷神社への階段が。

本堂を再び正面から。

納経所。

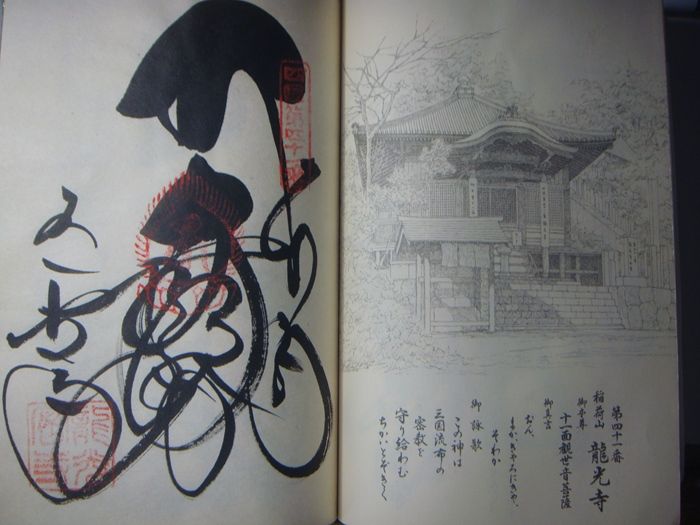

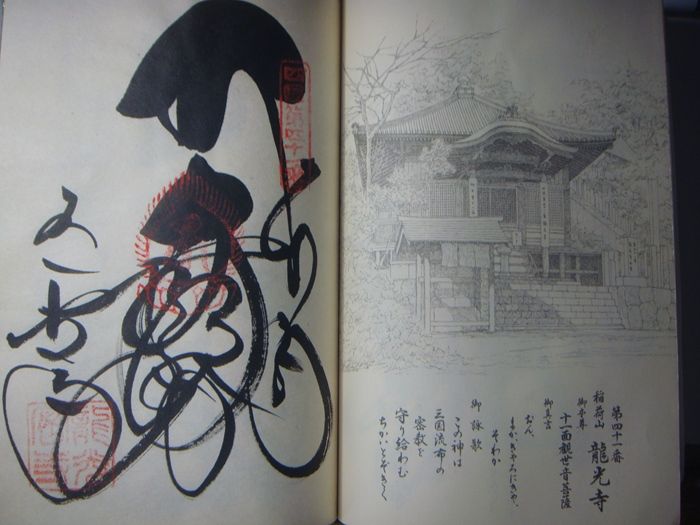

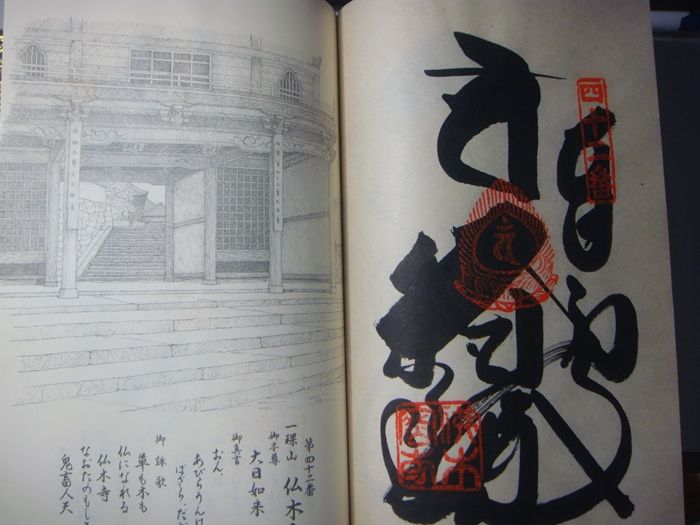

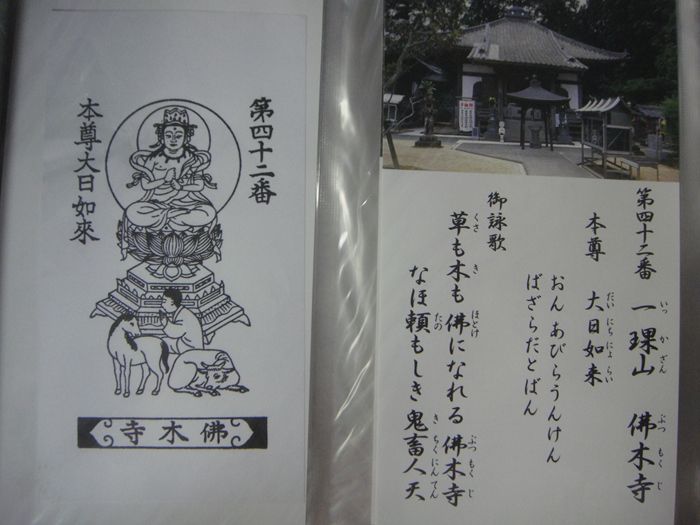

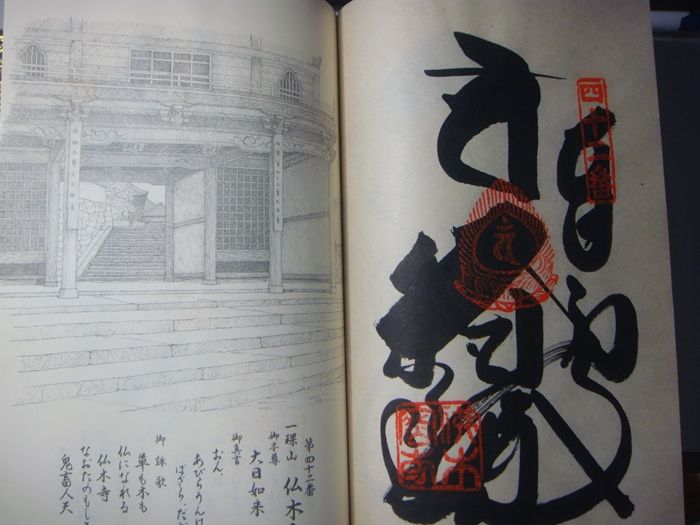

納経したという証として「納経所」で納経帳に印・「お納経」を頂きました。

そして御本尊様の分身・御影(おみえ・おすがた)も頂きました。

坂東・秩父・西国百体観音の砂ふみ場もあった。

地蔵様が並ぶ。

階段の先には神社と間違うような古い鳥居が立ち、ここが龍光寺正面入口。

神仏習合が今なお色濃く残るお寺である事が理解出来る光景。

42 番札所:佛木寺( ぶつもくじ)

龍光寺から5分ほどで42番札所・佛木寺前の駐車場に到着。

仁王門から階段を登ると境内へと続いていた。

仁王門(山門)。

入母屋造楼門、以前の門は1919年に建立されたが、老朽化したため2010年5月から建て替え、

2011年5月28日に落慶したと。

「一○山(いっかざん)と書かれた扁額が仁王門に。

○は王偏に「果」。

仁王阿形像。

仁王吽形像。

境内配置案内図。

県道より石段を上って山門をくぐると参道は左に入るが、直進すると茅葺の鐘楼堂、庫裏がある。

参道右手に手水場があり、段を上がると左に納経所があり、右に不動堂、その先に

聖徳太子堂がある。参道を進むと左手には観音菩薩像を越え正面に本堂が左に大師堂が建つ、

本堂の右に家畜堂、本堂右後ろに鎮守堂がある。

修行大師像。

七福神尊像。

南予七福神の大黒天を祀る。

鐘楼。

鐘楼堂は元禄年間(1688~1703)に建てられた 茅葺きの建物。

2014年に四国霊場唯一の茅の葺き替えを行ったと。

十三重石塔。

鐘楼。

池の中の地蔵尊。

境内の右に鐘楼が。

本堂(左)と大師堂(右)、中央に稲荷神社への階段が。

本堂を再び正面から。

納経所。

納経したという証として「納経所」で納経帳に印・「お納経」を頂きました。

そして御本尊様の分身・御影(おみえ・おすがた)も頂きました。

坂東・秩父・西国百体観音の砂ふみ場もあった。

地蔵様が並ぶ。

階段の先には神社と間違うような古い鳥居が立ち、ここが龍光寺正面入口。

神仏習合が今なお色濃く残るお寺である事が理解出来る光景。

42 番札所:佛木寺( ぶつもくじ)

龍光寺から5分ほどで42番札所・佛木寺前の駐車場に到着。

仁王門から階段を登ると境内へと続いていた。

仁王門(山門)。

入母屋造楼門、以前の門は1919年に建立されたが、老朽化したため2010年5月から建て替え、

2011年5月28日に落慶したと。

「一○山(いっかざん)と書かれた扁額が仁王門に。

○は王偏に「果」。

仁王阿形像。

仁王吽形像。

境内配置案内図。

県道より石段を上って山門をくぐると参道は左に入るが、直進すると茅葺の鐘楼堂、庫裏がある。

参道右手に手水場があり、段を上がると左に納経所があり、右に不動堂、その先に

聖徳太子堂がある。参道を進むと左手には観音菩薩像を越え正面に本堂が左に大師堂が建つ、

本堂の右に家畜堂、本堂右後ろに鎮守堂がある。

修行大師像。

七福神尊像。

南予七福神の大黒天を祀る。

鐘楼。

鐘楼堂は元禄年間(1688~1703)に建てられた 茅葺きの建物。

2014年に四国霊場唯一の茅の葺き替えを行ったと。

手水舎。

大日如来座像。

石仏群。

聖徳太子堂。

道祖神尊。

救世観音像。

本堂。

「大同 2 年( 807 年)空海(弘法大師)がこの地で牛を牽く老人に勧められて牛の背に乗って進むと、

唐を離れる際に有縁の地を求めて東に向かって投げた宝珠が楠の大樹にかかっているのを見つけた。

そこで、この地が霊地であると悟り楠木で大日如来を刻んで、その眉間に宝珠を埋め、

堂宇を建立して開創したという。

牛の背に乗ってこの地に至ったというところから家畜守護の寺とされている。

鎌倉時代は宇和島領主西園寺氏の菩提寺として栄えた。弘法大師像は正和 4 年( 1315 年)

10 月 5 日開眼」の胎内銘が入り、銘入りの大師像として日本最古のものといわれている。

本堂は享保 13 年( 1728 年)に、吉田藩主伊達村賢が建てたものである。

毎年、 4 月 19 日は当寺の縁日で、本尊の大師像が開帳される。なお、不動堂は元の大師堂で

現大師堂の場所から移動され、前立の大師像は現大師堂が昭和時代になって建てられたときに

共に造られた。」

「大日如来」と書かれた扁額。

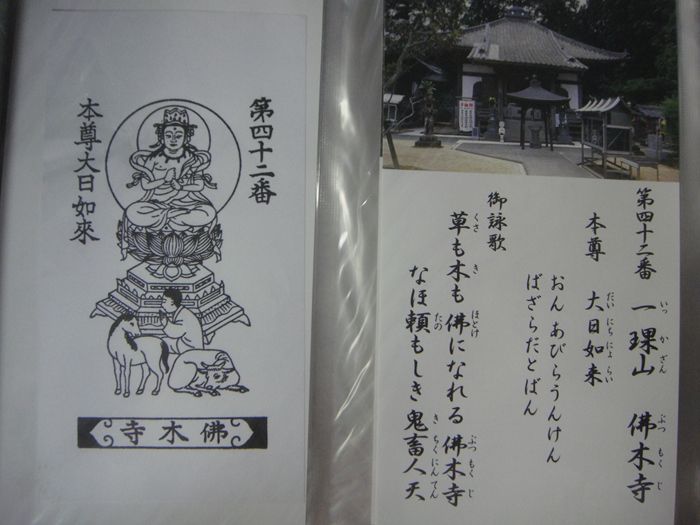

一○山 毘盧舎那院 佛木寺(いっかさん びるしゃないん ぶつもくじ)○は王偏に「果」。

宗派 真言宗御室派

本尊 大日如来

創建 (伝)大同 2 年( 807 年)

手水舎。

大日如来座像。

石仏群。

聖徳太子堂。

道祖神尊。

救世観音像。

本堂。

「大同 2 年( 807 年)空海(弘法大師)がこの地で牛を牽く老人に勧められて牛の背に乗って進むと、

唐を離れる際に有縁の地を求めて東に向かって投げた宝珠が楠の大樹にかかっているのを見つけた。

そこで、この地が霊地であると悟り楠木で大日如来を刻んで、その眉間に宝珠を埋め、

堂宇を建立して開創したという。

牛の背に乗ってこの地に至ったというところから家畜守護の寺とされている。

鎌倉時代は宇和島領主西園寺氏の菩提寺として栄えた。弘法大師像は正和 4 年( 1315 年)

10 月 5 日開眼」の胎内銘が入り、銘入りの大師像として日本最古のものといわれている。

本堂は享保 13 年( 1728 年)に、吉田藩主伊達村賢が建てたものである。

毎年、 4 月 19 日は当寺の縁日で、本尊の大師像が開帳される。なお、不動堂は元の大師堂で

現大師堂の場所から移動され、前立の大師像は現大師堂が昭和時代になって建てられたときに

共に造られた。」

「大日如来」と書かれた扁額。

一○山 毘盧舎那院 佛木寺(いっかさん びるしゃないん ぶつもくじ)○は王偏に「果」。

宗派 真言宗御室派

本尊 大日如来

創建 (伝)大同 2 年( 807 年)

開祖 (伝)空海(弘法大師)

所在 愛媛県宇和島市三間町則 1683

本尊真言 ” おん あびらうんけん ばざらだどばん"

本堂内部。

大師堂。

大師堂内部の大師像。

大師堂は前堂と後堂がある。

前堂には白塗り着色の大師像が、後堂には県有形文化財の木肌の大師像が安置されています。

このうち、後堂の大師像は正和4年(1315年)10月5日開眼」の胎内銘が入っており、

銘入りの大師像として日本最古のもの。

賓頭盧様。

大師堂(左)と本堂(右)。

救世観音像と聖徳大師堂と不動堂その奥に納経所のある本坊が。

これも大日如来像?

家畜堂。

牛馬や家畜の守り仏として信仰を集めている。

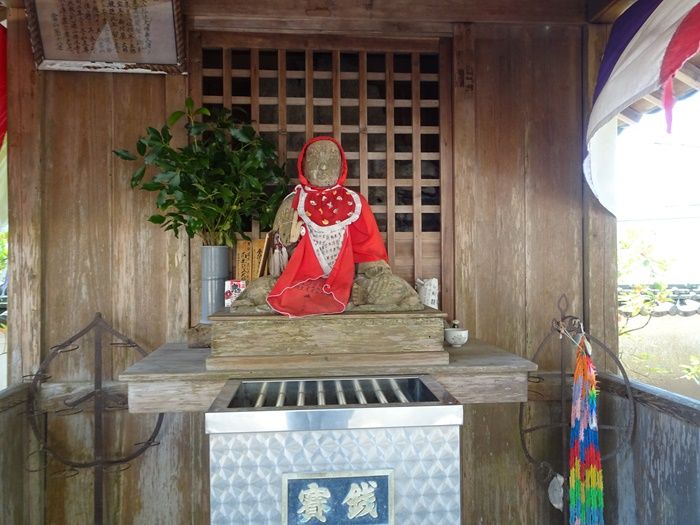

水子地蔵尊。

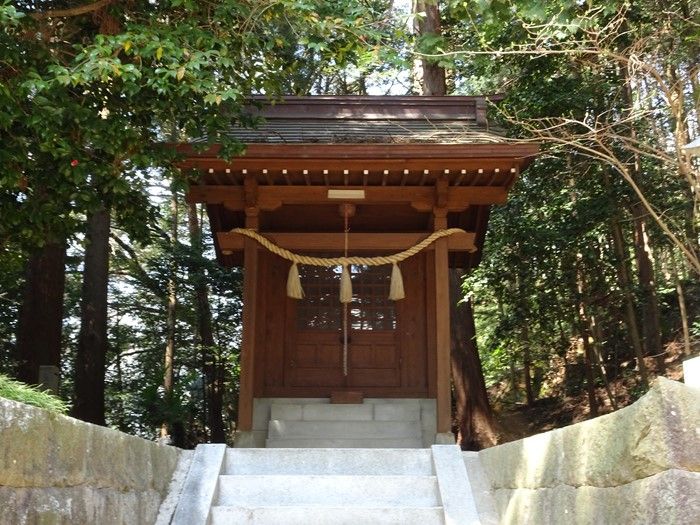

神明宮。

神宮社 社殿。

手入れの行き届いた境内。

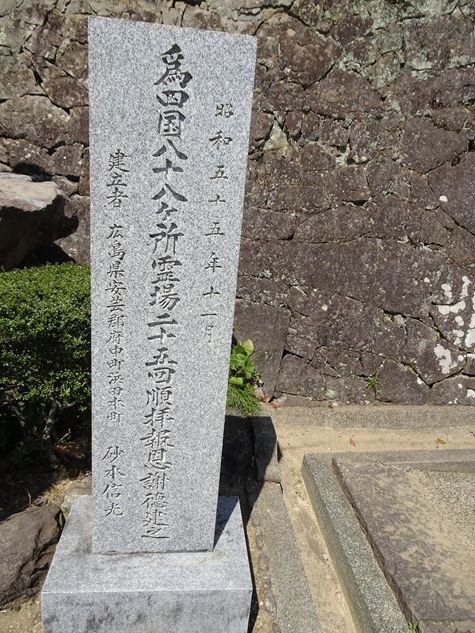

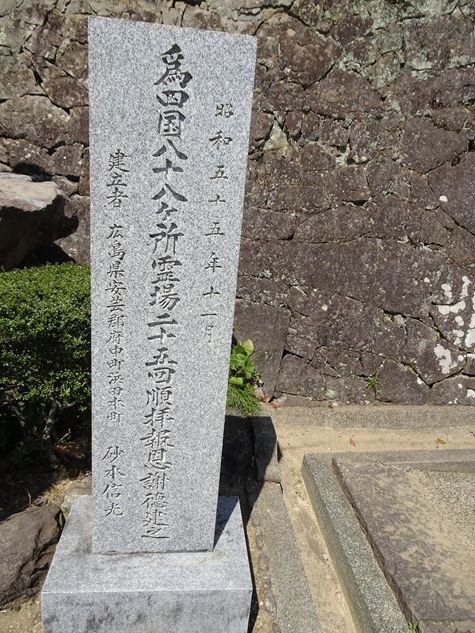

四国八十八ヶ所霊場巡りを25回完遂したと。

納経したという証として「納経所」で納経帳に印・「お納経」を頂きました。

そして御本尊様の分身・御影(おみえ・おすがた)も頂きました。

・・・ つづく ・・・

所在 愛媛県宇和島市三間町則 1683

本尊真言 ” おん あびらうんけん ばざらだどばん"

本堂内部。

大師堂。

大師堂内部の大師像。

大師堂は前堂と後堂がある。

前堂には白塗り着色の大師像が、後堂には県有形文化財の木肌の大師像が安置されています。

このうち、後堂の大師像は正和4年(1315年)10月5日開眼」の胎内銘が入っており、

銘入りの大師像として日本最古のもの。

賓頭盧様。

大師堂(左)と本堂(右)。

救世観音像と聖徳大師堂と不動堂その奥に納経所のある本坊が。

これも大日如来像?

家畜堂。

牛馬や家畜の守り仏として信仰を集めている。

水子地蔵尊。

神明宮。

神宮社 社殿。

手入れの行き届いた境内。

四国八十八ヶ所霊場巡りを25回完遂したと。

納経したという証として「納経所」で納経帳に印・「お納経」を頂きました。

そして御本尊様の分身・御影(おみえ・おすがた)も頂きました。

・・・ つづく ・・・

お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう

[四国八十八ヶ所お遍路の旅] カテゴリの最新記事

-

四国八十八箇所霊場巡り ブログリスト 2020.06.15

-

四国八十八ヶ所お遍路の旅・2回目(その28… 2018.05.31

-

四国八十八ヶ所お遍路の旅・2回目(その27… 2018.05.30

【毎日開催】

15記事にいいね!で1ポイント

10秒滞在

いいね!

--

/

--

© Rakuten Group, Inc.