PR

Keyword Search

Comments

【甥のステント挿入…

New!

Gママさん

New!

Gママさん2025年版・岡山大学…

New!

隠居人はせじぃさん

New!

隠居人はせじぃさんムベの実を開くコツ…

noahnoahnoahさん

noahnoahnoahさんエコハウスにようこそ ecologicianさん

Calendar

『旧東海道を歩く』ブログ 目次

11月20日(火)に藤沢宿にある前回訪ねた『京方見付跡』近くの眞源寺から

大磯宿まで旧東海道・約16.7kmを歩いて来ました。

旅友と8:30に小田急線の藤沢本町駅で待ち合わせし、この日の弥次喜多道中のスタート。

旧東海道への坂道から小田急線、そして旧東海道の伊勢山橋。

伊勢山橋を渡った左手にある階段を上ると『風早山 眞源寺』へ。

眞源寺 本堂。

眞源寺の正式名称は、風早山高松院眞源寺、浄土宗・常光寺の末寺で、

元禄十年(1697)に願誉秀故法師によって開山された。

ご本尊阿弥陀如来立像を安置。文政三年(1806)二月八日、風の強い日に出火して

全て焼失した。慶応元年(1865)にも火災に遭遇したと。

そして茅ケ崎に向かって歩き、湘南高校入口の交差点を過ぎ、引地川手前で旧東海道は

右側に分岐していた。たこ焼き「風天」の右側が短い旧東海道部分。

引地川に突き当り左折すると県道43号線の右側にあるのが引地川に架かる引地橋。

県道43号線は藤沢本町・白旗交差点から厚木市妻田東・妻田西 妻田向市場交差点まで

20.4kmの主要地方道。

藤沢バイパス開通に伴い、国道1号であったここ旧東海道部分(白旗交差点 - 羽鳥交差点間)が、

神奈川県道43号藤沢厚木線に降格となったのであった。

引地橋を渡った先の右側にあるのが『養命寺』。

創建は天正年間(1573年 - 1592年)頃に暁堂が開山した。

延文年間(1356年 - 1361年)頃の創建であるとする説もある。

延享年間(1744年 - 1748年)に大拙が中興したと。

『曹洞宗 引地山 養命寺』。

境内左手の『永代供養墓』

本堂。

御本尊は木造薬師如来坐像 。 建久

8年( 1197年

)の銘があると。

「藤沢七福神」の布袋様の寺でもある。

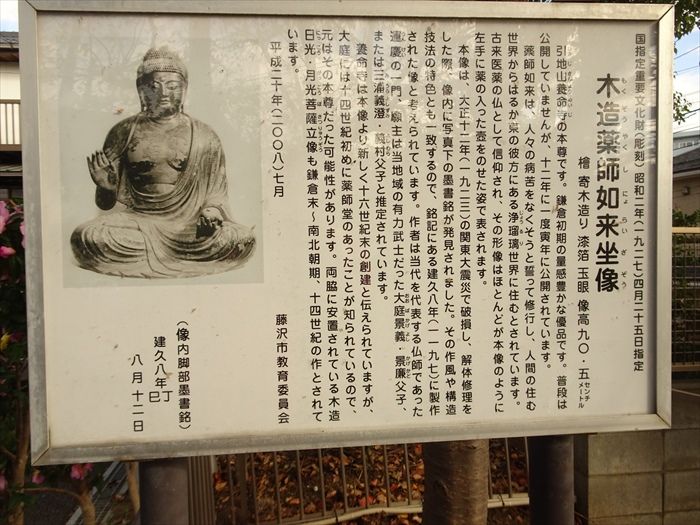

『木造薬師如来坐像 』

昭和2年(1927)4月25日指定/像高90.5cm、檜材寄木造、漆箔、玉眼/養命寺の本尊。

男性的な面貌、堂々とした体躯、切れのよい衣文彫出など、鎌倉初期関東彫刻に深く根ざした

運慶様を受容したきわめて貴重な像。玉眼の使用も東国では早期の作例の一つ。

胎内に建久8年(1197)の墨書銘があり、造立ないし供養の年と考えられている。

養命寺は16世紀の創建と伝え、14世紀の大庭に薬師堂のあったことが知られているので、

元はその本尊であった可能性が高い。大正の関東大震災で罹災し、昭和3年に修復され、

また平成28年度に再度修復が行われた。

12年に一度、寅年の開帳で、次回は平成34年(2022)であると。

境内の石塔。

境内の石仏は寝かされて。お顔のない石仏も。

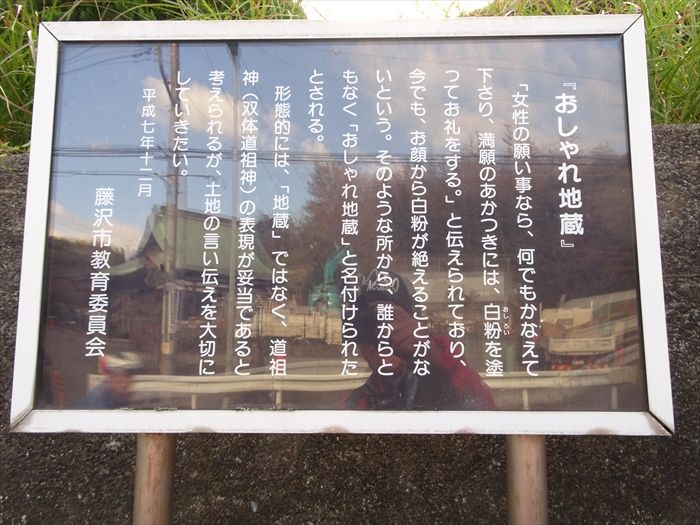

養命寺の前の旧東海道の反対側にあるのが『おしゃれ地蔵』。

お顔は白く口紅も赤くひかれお茶やお菓子?そしてお花と銀杏の葉が手向けられていた。

このお地蔵さんは巣鴨のどげぬき地蔵に行かなくとも、すべての願を叶えてくれる

身近な地蔵であると。

『「女性の願い事なら、何でもかなえて下さり、満願のあかつきには、白粉を塗ってお礼する」

と伝えられており、今でもお顔から白粉が絶えることがないという。そのような所から、

誰からともなく「おしゃれ地蔵」と名付けられたとされる。

形態的には「地蔵」ではなく、道祖神(双体道祖神)の表現が妥当であると考えられるが、

土地の言い伝えを大切にしていきたい』とある。

右手にメルシャン(株)藤沢工場。

旧東海道の羽鳥地区を進む。

前方右手に石鳥居が見えて来た。

不動堂を挟んで左・東海道、右・大山道。鳥居は大山道の一の鳥居。

この鳥居は、万治4年に木製の鳥居として建立され、その後幾度となく修復され、

最近では昭和35年に復興整備され、その際、鳥居正面に天狗面が取り付けられたとのこと。

右手に折れるこの場所が東海道と大山道との分岐点。

大山詣りへ向かう人たちが辿る(たどる)"田村通大山道"。

「御花講大山道」や「御花講道」とも呼ばれ、東海道と藤沢宿で接続し、藤沢宿を挟み

対面の江の島道にも通じるため、最もにぎわいをみせた経路である。

神奈川県道44号伊勢原藤沢線や神奈川県道611号大山板戸線が近似したルートを辿っている。

経路はここ東海道藤沢宿四ツ谷(神奈川県藤沢市) - 一ノ宮(高座郡寒川町) -

田村の渡し(相模川) - 横内(平塚市) - 下谷(以降、伊勢原市) - 伊勢原 - 〆引 -

石倉 - 子易 - 大山に至る道である。

東海道を行き交うのは、何も京都を目指す旅人ばかりではなかったのです。

旧東海道から見た石鳥居をズームで。

鳥居には大山信仰のシンボルの一つであるカラス天狗の顔が。

残念ながら鼻がなくなっているのです。

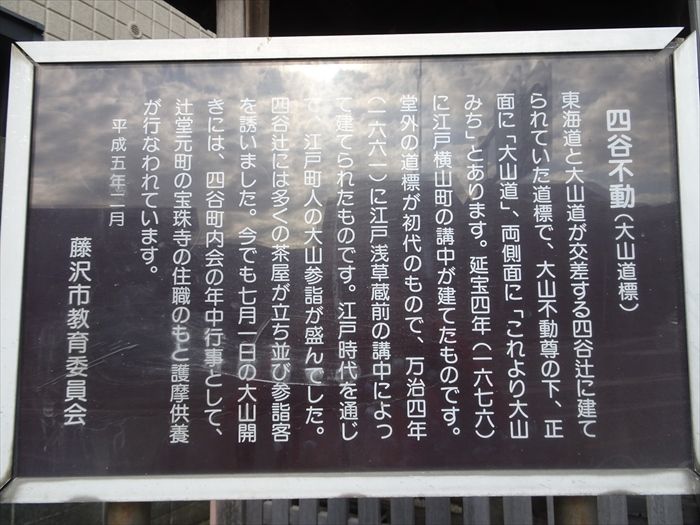

不動明王を頭上にいただく道標は、1670年代後半に建てられたと。

堂外にはさらに古い1661年に建てられた道標があったそうですが痛みが激しかったようで、

最近、新しいものに建て替えられたのだと。

尚、その道標は2012年に、何と遠く伊勢原市の大山新道沿いに修復・移設されたとのこと。

迫力満点の不動明王。大山道の行きつく先、伊勢原の大山寺の本尊が不動明王なのである。

不動明王の後背の火焔は迦樓羅炎(かるらえん)と呼ばれるもので、不動明王が火焔の中に

身を置き、自らを火焔そのものにすることによってあらゆる煩悩を焼き尽くすという

凄まじい姿勢を示しているのだと。

道標には「是よ里右大山みち」と刻まれていた。

『四谷不動(大山道標)』解説文。

『東海道七 五十三次之内 藤沢 四ツ谷の立場(蔦屋版)』

当時の浮世絵に見る四ツ谷辻。「追分 大山みち」そして不動堂もちゃんと左端に

描かれているのです。

このあたりの地名「四ツ谷」は、家が4軒あったことから、かつては「四ツ家」とよばれ、

それが「四ツ谷」に転じたとも。

しかし、茶屋が立ち並び賑わっていたと言われているのに、家が4軒とは少々寂しい。

広重の下の浮世絵を見ても、多くの店や家が描かれており繁華街の感があるが、

家が4軒というのは、さらにもっと前の時代のことか?

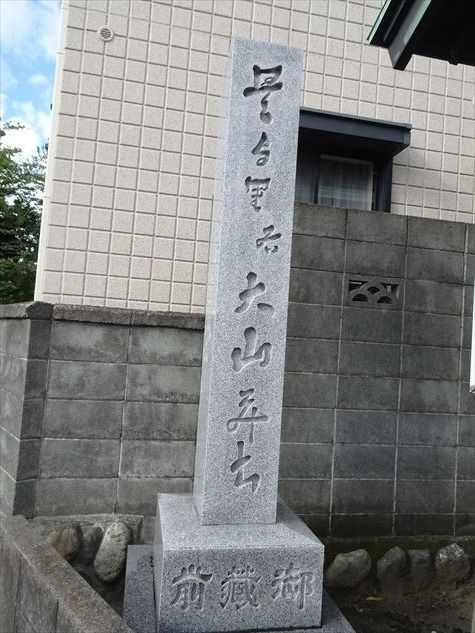

『一里塚跡』。

遊行寺坂上から下る遊行寺坂の途中に12番目の一里塚跡があったが

ここは13番目の辻堂一里塚跡。しかしあるのはこの道標のみ。

松並木が始る。

辻堂・ 四ツ谷 一里塚を過ぎると、『二ツ家稲荷神社』が右手に。

『庚申塚』も。

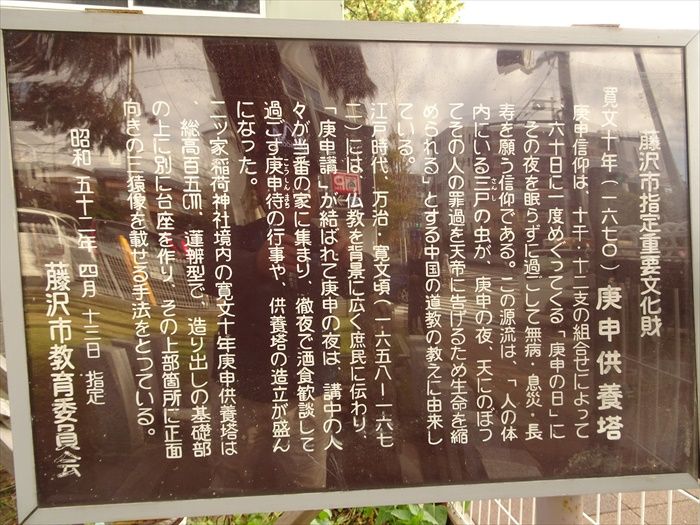

「藤沢市指定重要文化財

寛文十年(1670)庚申供養塔

庚申信仰は、十干・十二支の組合せによって六十日に一度めぐってくる「庚申の日」に、

その夜を眠らずに過ごして無病・息災・長寿を願う信仰である。

その源流は、「人の体内にいる三尸の虫が、庚申の夜、天にのぼってその人の罪過を

天帝に告げるため生命を縮められる」 とする中国の道教の教えに由来している。

江戸時代、万治・寛文頃(1658~1672)には、仏教を背景に広く庶民に伝わり、

「庚申講」が結ばれて庚申の夜は、講中の人々が当番の家に集まり、徹夜で酒食歓談して

過ごす庚申待の行事や、供養塔の造立が盛んになった。

二ツ家稲荷神社境内の寛文十年庚申供養塔は、総高百五cm、蓮辧型で、造り出しの基礎部の上に

別に台座を作り、その上部箇所に正面向きの三猿像を載せる手法をとっている。」と。

昭和52年(1977)4月13日指定/舟型光背型、総高125㎝、火成岩(安山岩)製/寛文10年(1670)の

紀年銘があり、基礎造り出し部分前面に「相州土戸村道行」(辻堂か)として石井権左衛門以下、

造立した庚申講中8名の名が刻まれています。下方の基礎造り出し部分は浅く、別の台座を

造り出して正面向きの三猿像をのせ、全体が下太りのため安定感が保たれています。

塔身前面の枠作りは全形に応じた工夫と見られ、額部の突起がやさしい感じを与えています。

『二ッ家稲荷』。

「稲荷大明神」と書かれた扁額のある石鳥居の先に社殿が。

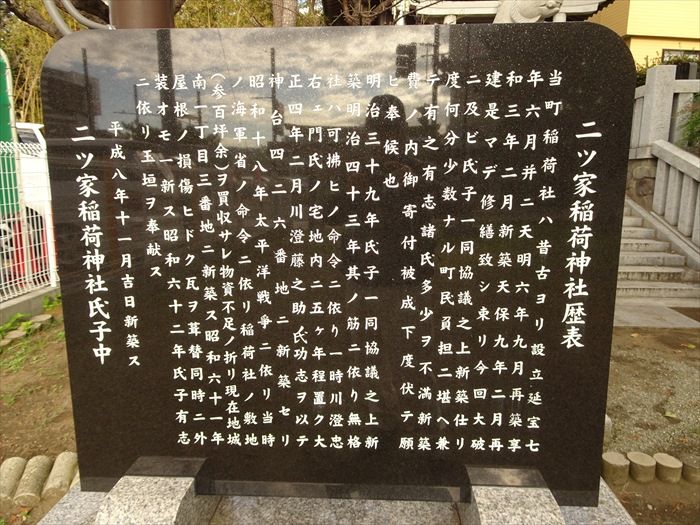

『二ツ家稲荷神社歴表』。

「当町稲荷社ハ昔古ヨリ設立延宝七年六月并ニ天明六年九月再築享和三年二月新築天保九年二月

再建是マデ修繕致シ束リ今回大破ニ及ビ氏子一同協議之上新築仕リ度何分少数ナル

町民負担ニ堪ヘ兼テ有之有志諸氏多少ヲ不満新築費ノ内御寄付被成下度伏テ願 ヒ奉候也

明治三十九年氏子一同協議之上新築明治四十三年其ノ筋ニ依リ無格社ハ可拂ヒノ命令ニ依リ

一時川澄忠右エ門氏ノ宅地内ニ五ヶ年程置ク大正四年二月川澄藤之助氏功志ヲ以テ

神台四二六番地ニ新築セリ昭和十八年太平洋戦争ニ依リ当時ノ海軍省ノ命令ニ依リ

稲荷社ノ敷地(参百坪余)ヲ買収サレ物資不足ノ折リ下内地城南一丁目三番地ニ新築ス

昭和六十一年屋根ノ損傷ヒドク瓦ヲ葺替同時ニ外装ヲモ一新ス昭和六十二年氏子有志ニ依リ

玉垣ヲ奉献ス 平成八年十一月吉日新築ス 二ツ家稲荷神社氏子中」と。

『大山街道入口』交差点。

ここから右斜めの道も大山道。

右角の松の木の下に石碑が建っていた。

碑の正面には『奉巡禮西国坂東秩父』、右側面には読みにくい崩し字で

『あふり山わけ入る道にしおり置くつゆの言の葉しるべともなれ』と刻まれているのだと。

かつてはこの歌の案内柱が傍に立っていたが今は何処に?。

『県道 おすいマンホール蓋』

そして「大山街道入口信号」の先の松並木の中の藤沢市と茅ケ崎市と市境を通過。

我が藤沢市

そして茅ケ崎市の『おすいマンホール蓋』。

姥島(烏帽子岩)と日の出、カモメ、一艘の舟が描かれ、「ちがさき おすい」と

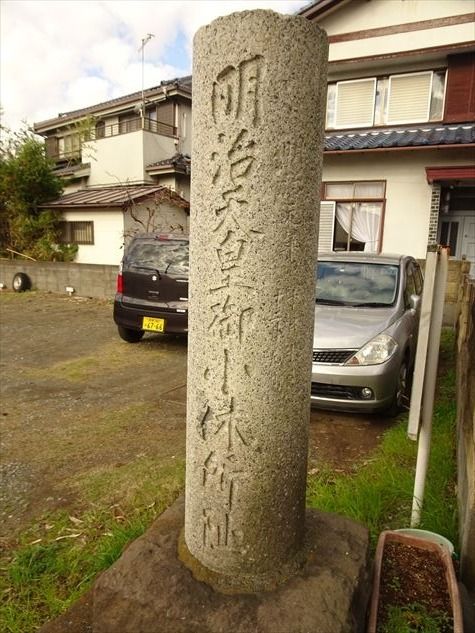

『明治天皇御小休所阯』。

道の両側に続く松並木の木陰が嬉しい街道を暫く進み、「赤松歩道橋」を過ぎた右側の民家と

駐車場の前に明治天皇御小休所阯の丸い石柱が建っていたが説明文等は無かった。

石柱には「明治元年十月十日 十二月九日」と刻まれていた。

明治天皇が京都から東京への行幸のため利用されたのであろう。

東小和田バス停の前が『日本橋まで(から)55Km』。

・・・ 旧東海道を歩く(保土ヶ谷~藤沢)その7 ・・・に戻る

・・・ つづく ・・・

-

藤澤浮世絵館・「御上洛東海道と幕末の浮… 2020.08.14

-

藤澤浮世絵館・「御上洛東海道と幕末の浮… 2020.08.13

-

藤澤浮世絵館・「御上洛東海道と幕末の浮… 2020.08.12