PR

Keyword Search

Comments

【甥のステント挿入…

New!

Gママさん

New!

Gママさん2025年版・岡山大学…

New!

隠居人はせじぃさん

New!

隠居人はせじぃさんムベの実を開くコツ…

noahnoahnoahさん

noahnoahnoahさんエコハウスにようこそ ecologicianさん

Calendar

『旧東海道を歩く』ブログ 目次

この酒匂地区には法船寺の外に法秀寺、法善寺、本典寺、妙蓮寺などの多くの日蓮宗寺院があった。

『済度山 法船寺 山門』。

寺であったが山門には注連縄を張ってあった。そして本堂にも。

境内にあった『常守稲荷』

『六地蔵』。

『日蓮聖人像』。

日蓮上人と地蔵堂。

『日蓮聖人御開眼 御手引地蔵尊天』と書かれた札が。

「文永十一年五月十二日、日蓮大聖人は、鎌倉より身延山御入山の途中、酒匂川増水の為、

渡る事不得口却せられる時この境内の大きな松の木に龍燈の霊光あり不思議に思って

お入りになるとその折、一老翁出現、宗祖と御弟子一行に御一泊乞う。

当時お地蔵尊お守りせしお堂にお泊めいたし、お出迎の老翁は、お地蔵尊化身である事を知り

堂守飯山入道夫婦日蓮大聖人に深く教化せられ改宗して済度法船居士蓮慶妙船大姉の法名を頂く。

翌朝十三日船を出し御一行無事にお渡し致し後、法孫朗慶上人一寺を創立、済度山法船寺と号す。

龍燈の松の枝にて、宗祖の御尊像を刻み本堂に安置す。この地は龍燈の松の木の旧地なり

このお地蔵様は、日蓮大聖人お手引きして無事向岸へお渡しせし不思議なお地蔵様です

お手引き地蔵として参詣の人たちがたえません。

毎年五月十二日(母の日)小田原寺院総出仕稚児行列にて交通安全、家内安全大祈祷会大祭が

行われております。日蓮大聖人、自ら足をお運びになった霊跡なり。」

『水子地蔵尊』。

『鐘楼』。

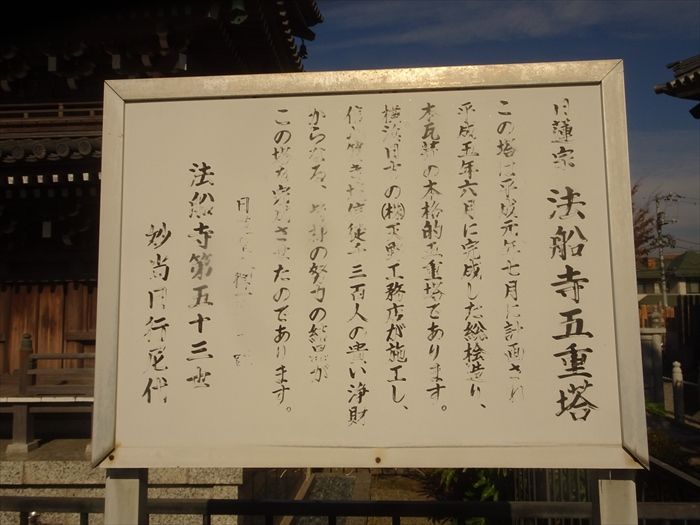

『法泉寺 五重塔』

1994年には立教開宗750年の記念事業として五重塔のミニチュアを完工。

総高6.8m、総檜本瓦葺きの本格建築で、横浜日吉天野工務店施工。

総工費約7500万円、とのこと。

木造で瓦も本物!全部に紋が入っていた。

1300人からの浄財で建てられたと。

そして旧東海道を更に進み連歌橋交差点前まで来た。

「鬼柳排水路」に架かる「下菊川橋」を渡る。

更に進むと酒匂橋東側交差点が目の前に。

酒匂川(さかわがわ)に架かる『酒匂橋』を渡る。

酒匂川の土手には記念の石碑として広重の絵がはめ込まれていたのでズームで。

「酒匂川の渡しは、東海道五十三次道中の難所の一つで、古くは船渡しが行われていたが、

延宝二年(1674)船渡しが禁止され徒渉(かちわたり)制が施行され、冬の時期を

冬川と言い仮橋を架けて往来したが、夏の時期は夏川と称し橋を架けないので必ず

手引・肩車・輦台(れんだい)など有料で川越人足の力を借りて渡らなければならなかった。

この制度は明治四年(1871)に廃止された。」

『東海道五拾三次 小田原 酒匂川』

小田原は9番目の宿で、日本橋より二十里半(約82キロ)・徒歩二十時間である。

小田原宿は江戸を出て初めての城下町である。また東海道最大の難所、箱根峠越えを前にして、

多くの旅人が江戸を出て二日目に宿泊する場所でもあり、宿泊客が多く、東海道有数の

大きな宿場として栄えた。

広重は、小田原の手前の酒匂川から箱根の峯々を望み、その手前に小田原城と

小田原の宿を描いている。酒匂川では蓮台渡し、水切り人足に先導された十数人で

担ぐ大名駕籠をのせた大高欄蓮台、槍持ちの肩車などの川越の様子を描いている。

江戸時代には江戸防衛政策の一環から大井川をはじめ橋が作られなかった川の一つが酒匂川。

増水すると川止めになったようです

現在の国道一号線の橋の少し上流側を渡ったようですが、雨が続き増水すると

江戸時代の旅人は、足止めを食っていたのでしょう。

左手に西湘バイパス、そして酒匂海岸と相模湾。

酒匂橋から富士山の白き頂上下が僅かに見えた。

正面に箱根~湯河原方面の山々の姿が。

白鷺の姿も。

酒匂川、相模湾の水面が輝く。

渡って来た酒匂橋を振り返る。

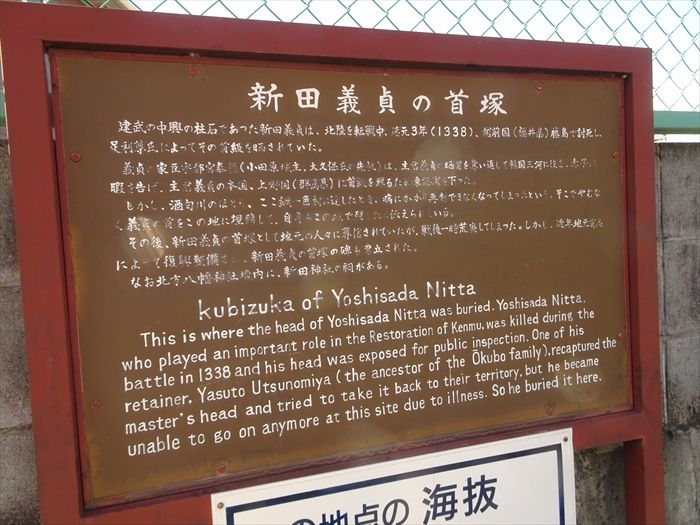

酒匂橋を渡り終わり暫くしてから左折し『新田義貞の首塚』を探す。

ようやく見つけたがここの立て札のみしか見つけることが出来なかった。

「建武の中興の柱石であった新田義貞は、北陸を転戦中、延元3年(1338)、

越前国(福井県)藤島で討死し、 足利尊氏によってその首級を晒されていた。

義貞の家臣宇都宮泰藤(小田原城主、大久保氏の先祖)は、 主君義貞の晒首を奪い返して

領国三河に往き、妻子に暇を告げ、主君義貞の本国、上野国(群馬県)に首級を葬るため

東海道を下った。しかし、酒匂川のほとり、ここ網一色村に達したとき、病にかかり

再起できなくなってしまったという。 そこでやむなく義貞の首をこの地に埋葬して、

自身もこの地で歿したと伝えられている。その後、新田義貞の首塚として地元の人々に尊信されていたが、戦後一時荒廃してしまった。

しかし、近年地元有志によって 復興整備され、新田義貞の首塚の碑も建立された。

なお北方八幡神社境内に、新田神社の祠がある。

そして住宅街の狭い道を戻り再び国道1号線に戻る。

そして『常顕寺(じょうけんじ)』を訪ねる。

『本堂』。

そして次に訪ねたのが『呑海寺』。

住宅街の狭い参道を進む。

『本堂』。

臨済宗大徳寺派の寺。寄棟造り屋根、平入り、流れ向拝。

祠の中の石仏。

御本尊の『南無釈迦如来』。

『六地蔵』。

『南無妙法蓮華経』と刻まれた石碑の先にも寺が。

太い石柱の山門の先に境内、奥に本堂。

境内社。

『本堂』。

銅板丸瓦棒葺き、入母屋造り屋根平入り、流れ向拝。

向拝の軒樋の雨水が大きな水甕に排水されていた。

本堂のガラス戸のお印は黄金色。

この辺りは寺町であったのだろうか?

次に訪ねたのが『昌福禅院』。

風情ある白壁の参道。

参道の白壁沿いの『六地蔵』。

『山門』

『本堂』。

『無縁仏塚』

白壁の前には様々な石碑が立っていた。

・・・その2・・・に戻る

・・・つづく・・・

-

藤澤浮世絵館・「御上洛東海道と幕末の浮… 2020.08.14

-

藤澤浮世絵館・「御上洛東海道と幕末の浮… 2020.08.13

-

藤澤浮世絵館・「御上洛東海道と幕末の浮… 2020.08.12