PR

Keyword Search

Comments

【甥のステント挿入…

New!

Gママさん

New!

Gママさん2025年版・岡山大学…

New!

隠居人はせじぃさん

New!

隠居人はせじぃさんムベの実を開くコツ…

noahnoahnoahさん

noahnoahnoahさんエコハウスにようこそ ecologicianさん

Calendar

『旧東海道を歩く』ブログ 目次

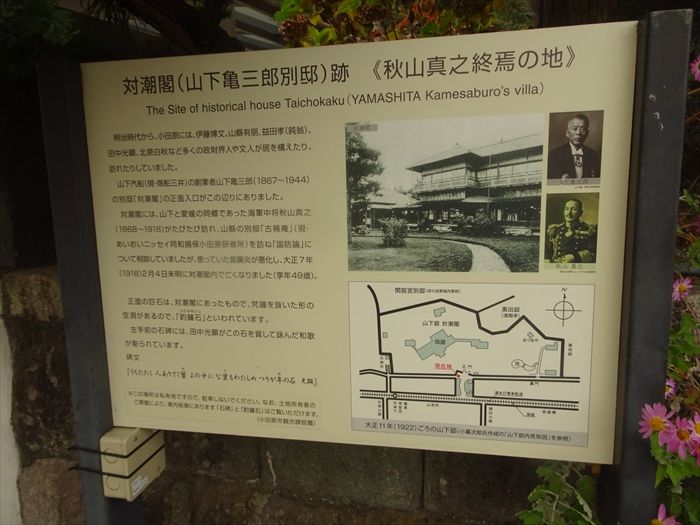

『対潮閣(山下亀三郎別邸)跡《秋山真之終焉の地》』。

明治時代から、小田原には、伊藤博文、山縣有朋、益田孝(鈍翁)、田中光顕、北原白秋など

多くの政財界人や文人が居を構えたり、訪れたりしていた。

山下汽船(現・商船三井)の創業者山下亀三郎 (1867

~ 1944)

の別邸「対潮閣」の正面入口が

この辺りにあった。

対潮閣には、山下と愛媛の同郷であった海軍中将秋山真之 (1868

~ 1918)

がたびたび訪れ、

山縣の別邸「古稀庵」(現・あいおいニッセイ同和損保小田原研修所)を訪ね「国防論」について

相談していたが、患っていた盲腸炎が悪化し、大正 7(1918)

年 2

月 4

日未明に対潮閣内で

亡くなった(享年 49

歳)。

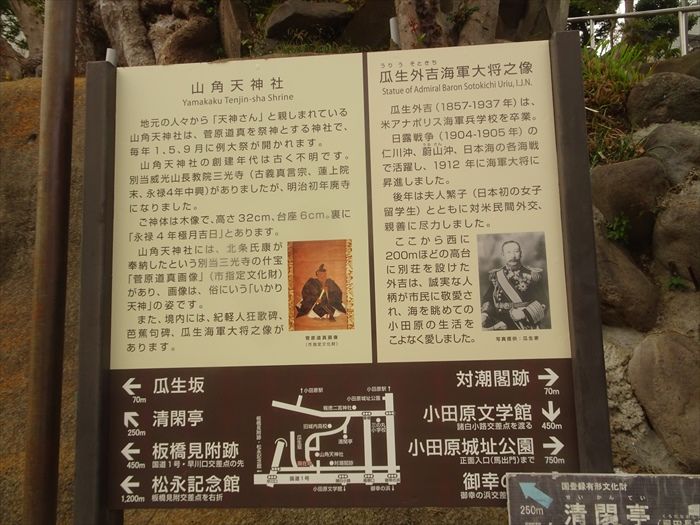

写真右に『瓜生外吉(うりうそときち)海軍大将之像』

瓜生外吉は加賀藩支藩の大聖寺藩士、瓜生吟弥の次男として安政4(1857)年に生まれ、

明治8(1875)年から14年まで米国アナポリス海軍兵学校に留学します。

海軍提督として日露戦争に参加、

仁川沖の海戦で最初の号砲を鳴らし戦功により海軍大将、男爵までのぼりつめます。

南町歩道橋の階段下には石柱が。

『人車鉄道 軽便鉄道 小田原駅跡』。

東海道本線が走る前まで小田原ー熱海間を走っていた鉄道です。

人車鉄道は豆相人車鉄道。

人車鉄道(人車軌道)とは、明治中期から大正期にかけて存在した人が客車や貨車を押す鉄道。

軽便鉄道は熱海鉄道。

軽便鉄道(けいべんてつどう)というのは規格の低い鉄道のことで「軽便鉄道法」による

森林鉄道や鉱山軌道などをいいます。

東海道線は国府津駅から静岡が1889年に延伸しました。

ただし沼津までは御殿場線が使われていました。

熱海の住民運動から1888年国府津から小田原まで小田原馬車鉄道(現在の箱根登山鉄道)に

鉄道を繋ごうとしましたが資金が集まらず、甲州財閥の雨宮敬次郎の案で人車軌道に変更し、

雨宮と地元有志が共同で豆相人車鉄道を設立して1895年~1900年に漸次開通させました。

1907年に社名を熱海鉄道と改めて蒸気機関車が引くタイプの軽便鉄道に切り替えました。

この切り替え工事からヒントを得たのが芥川龍之介の「トロツコ」です。

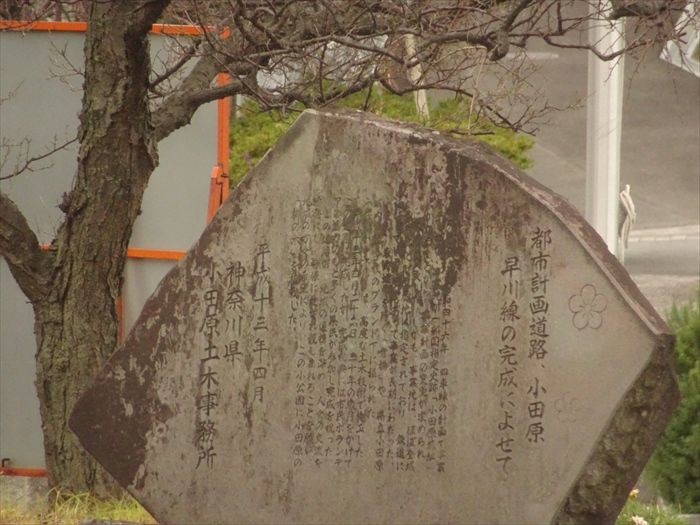

小田原市消防本部 小田原消防署南町分署前の石碑

『都市計画道路 小田原-早川線の完成によせて』。

早川口 交差点。

前方に東海道本線&箱根登山鉄道のガードが。

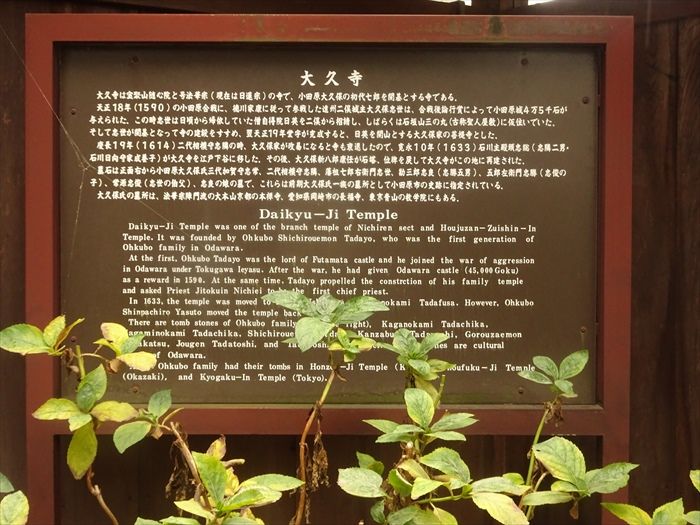

ガードを潜ると左手にあった『大久寺』を訪ねる。

天正十九年(1591年)、徳川家康の忠臣であった小田原城主大久保忠世公が建立した寺。

忠世公は三河出身の戦国武将でしたが、秀吉の小田原征伐の後に家康が関東を任されるにあたり、

遠州二俣から相州小田原へ移封せられました。その際、二俣時代に帰依していた僧の

自得院日英上人を請招し、大久保家の菩提寺として大久寺を開基しました。

その後、二代忠隣公が政治の謀略によって小田原城を改易されると、小田原大久寺の法灯は

一旦途絶えてしまいます。しかし、忠世公の伯父の玄孫の大久保新八郎康任が箱根入湯の道中、

大久寺が廃れていることを惜しみ、同地に再興し、今日に至るまで前期大久保家の廟墓を

守り続けています。

寺務所か?

大久寺『本堂』。

道路の反対側には『居神神社』が。

旧小田原宿 板橋口(上方口)近くに鎮座する三浦荒次郎義意公を主祭神に祀る神社。

そしてその隣にあった『光圓寺』。

浄土真宗本願寺派寺院の光円寺は、釋浄山と号す。

光円寺は、覚圓が実相寺と号して慶安4年(1651)創建、明暦元年(1655)現寺号に

改めたと。

『本堂』。

『板橋(上方)口』

「戦国時代の末期、小田原北条氏は東海道をも取り込み、城下の外周を土塁や空堀で囲んで

防御する壮大な総構(大外郭)を築きました。

この辺りは、東海道に対応する小田原城外郭の西側の出入り口が設けられていた場所。

江戸時代においても、この口から内側は 城下府内の山角町、外側は板橋村で、遠くは京都に

通じたので、板橋口または上方口と呼ばれ、東に設けられた山王(江戸)口と並ぶ

最も主要な出入り口として、厳重な構造をもっていました。

現在の国道1号線はそのまま直進していますが、かつての東海道は板橋口をでると一度北に折れて、

再び西に曲がっており、 その地形は旧道としてよく残されています。」

『板橋見付』交差点。

右手に折れた道が旧東海道。

新幹線下を潜り旧東海道を進む。

右手奥にあったのが『本応寺』。

法華宗陣門流寺院の本応寺は、法雨山と号す。

本応寺は、稲葉美濃守正則の家臣だった羽原新右衛門忠次夫婦(忠次の法名法雨院道樹日行、

妻の法名本成院妙感日壽)が開基となり、是真院日雄(寛文11年卒)が法雨山本乗寺と号して開山、

本寺本成寺と読みが同じことから本応寺と改号したと。

旧東海道『層雲台(そううんだい)入口跡』

三井物産の初代社長益田孝の別荘掃雲台入口跡。

鈍翁は明治39年この地に別荘を造り始め、約2万5千坪の敷地に屋敷、流水庭園、茶室、

蔵、農園迄造ったと。

現在は宅地化され、昔を偲ぶものは何も残っていないと。

更に旧東海道を箱根方面に進む。

右手に朝倉邸。コリント式柱頭飾り、アールデコ風。

下田豆腐店。

創業明治39年。現在は4代目の息子さんが豆腐造りをされていると。

豆腐作りには丹沢水系の深い井戸水が使われていのだと。

旧道を右手に折れるとあったのが『栄善寺』。

対の石柱の山門の奥の境内。本堂が間近に見えます。

『六地蔵』。

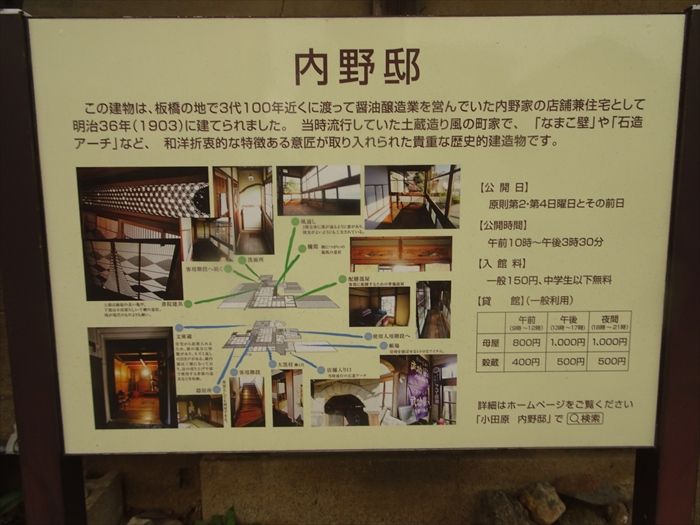

小田原板橋・内野邸・武功庵。

土蔵造り風の町屋で、「なまこ壁」や「石造アーチ」など、和洋折衷の特徴ある意匠が

取り入れられた貴重な歴史的建造物。

現在、施設の有料公開や各種イベントの開催など、市や地元板橋の地域住民組織による

活用等が進められていると。

先日のBS朝日のテレビの『百年名家』で紹介されていた。

再び旧東海道を右に折れ赤い幟のある参道を進む。

『

秋葉山量覚院は小田原藩主大久保忠世が遠州秋葉大権現を勧進したもの。

『秋葉山』と書かれた扁額。

境内の紅葉を楽しむ。

境内は清掃中で落ち葉が焼かれていた。

『秋葉山神社』社殿への参道石段下に立つ神明鳥居。

左に石造の九重層塔が立つ。

石鳥居横の真っ赤な紅葉。

階段を上ると右手に手水舎が。

秋葉山量覚院は本山修験宗の末寺(総本山は京都聖護院)で修験道(山伏)の寺院。

安土桃山時代の天正18年(1590)、徳川家康が小田原城主大久保忠世に管理を命じ、

一月坊法印によって遠州の秋葉山大権現を新しい所領の小田原に奉遷して創建されたので、

秋葉山神社は同時代の建立だろう。

秋葉山量覚院の本尊である「秋葉山大権現」の本地仏は観音菩薩で、神仏習合の神として祀られている。

現代的で簡素な向拝..梁上に龍の彫刻の大きな蟇股がある。

黄葉も真っ盛り。

階段上から。

落ち葉もほぼ燃え尽くし。

サツマイモが欲しいのであった。

・・・ その6

・・・ つづく ・・・

-

藤澤浮世絵館・「御上洛東海道と幕末の浮… 2020.08.14

-

藤澤浮世絵館・「御上洛東海道と幕末の浮… 2020.08.13

-

藤澤浮世絵館・「御上洛東海道と幕末の浮… 2020.08.12