PR

Keyword Search

Comments

【甥のステント挿入…

New!

Gママさん

New!

Gママさん2025年版・岡山大学…

New!

隠居人はせじぃさん

New!

隠居人はせじぃさんムベの実を開くコツ…

noahnoahnoahさん

noahnoahnoahさんエコハウスにようこそ ecologicianさん

Calendar

『旧東海道を歩く』ブログ 目次

東海道袋井の宿『時空を越える道との対話 名所旧跡案内絵図』

その先には『どまん中丸凧ギャラリー』が。

『代官 林鶴梁と梅屋敷』の文字がガラス戸の向こうに。

調べてみると、2016年に袋井宿開設400年記念祭として袋井市観光協会が演じた

寸劇の題名であるらしいが・・・・。

閉まっていた?が、ガラス戸越しに内部をカメラに。

袋井の名物の『袋井丸凧』が壁にズラッと。

広重の諸国名所百景にある遠州秋葉遠景袋井凧にも出て来ているのであった。

前方に宇刈川に架かる御幸橋が。

そして橋の両側に常夜燈が見えた。

左手にあったのが『本町宿場公園』。

そしてここが袋井宿の西の外れ。

本町宿場公園の中に『従是袋井宿』の木柱と『秋葉山常夜燈』が。

この公園にも「土塁」「高札場」など「東海道袋井宿」に因んだものが。

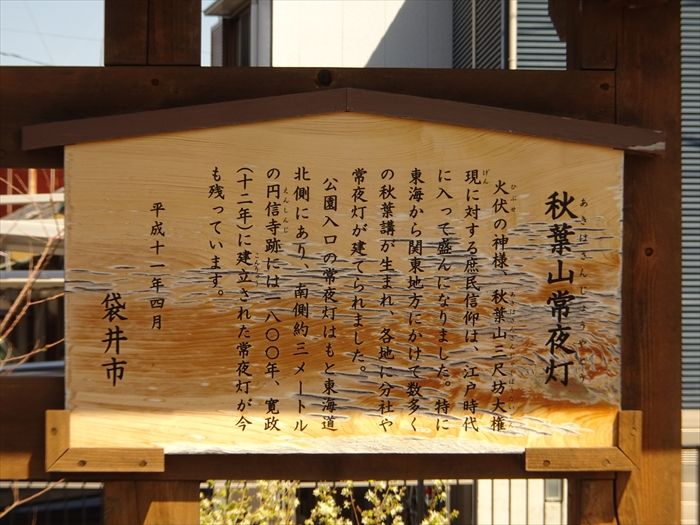

『秋葉山常夜燈』。

「火伏の神様、秋葉山三尺坊大権現に対する庶民信仰は、江戸時代に入って

盛んになりました。特に東海から関東地方にかけて数多くの秋葉講が生まれ、

各地に分社や常夜灯が建てられました。公園入口の常夜灯はもと東海道北側にあり、

南側約3メートルの円信寺跡には、

1800年(寛政12年)に建立された常夜灯が今も残っています。」

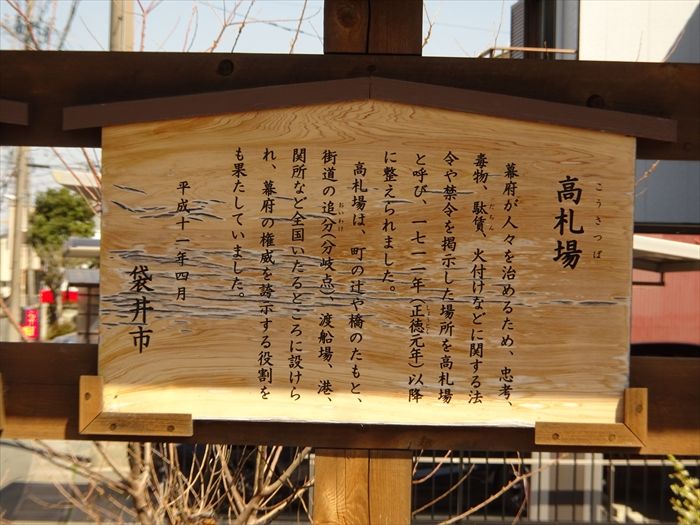

『高札場』。

「 幕府が人々を治めるため、忠孝、毒物、駄賃、火付けなどに関する法令や禁令を

高札場は、町の辻や橋のたもと、街道の追分(分岐点)、渡船場、港、関所など

全国いたるところに設けられ、幕府の権威を誇示する役割をも果たしていました。

」

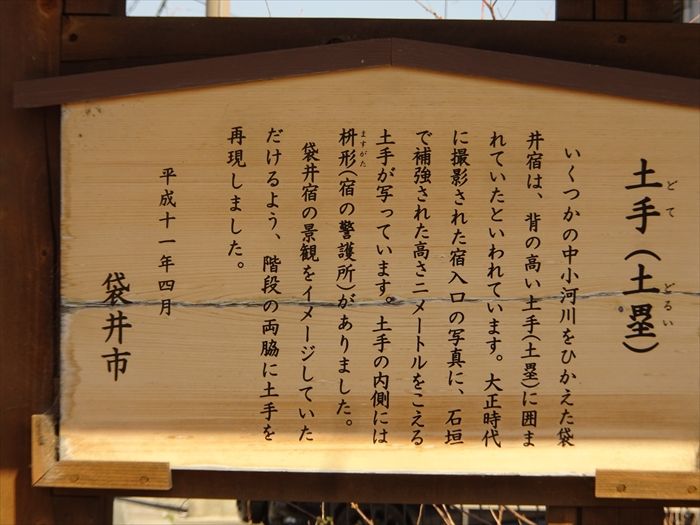

『土手(土塁)』。

「いくつかの中小河川をひかえた袋井宿は、背の高い土手(土塁)に囲まれていたと

いわれています。大正時代に撮影された宿入口の写真に、石垣で補強された

高さ2メートルをこえる土手が写っています。土手の内側には枡形(宿の警護所)が

ありました。袋井宿の景観をイメージしていただけるよう、階段の両脇に土手を再現しました。」

現在地付近の地図。

【 https://amayatea.chagasi.com/burari-014.html

】より

宇刈川に架かる御幸橋(ごこうばし)を渡る。

この橋が袋井宿の西の端にあたり、「東天領袋井宿 従是西掛川藩領川井村」と書かれた

榜示杭も近くにあったのだ。

旧東海道・県道253号線を更に進む。

旧東海道脇に『御料牓示杭跡(ごりょうぼうじぐいあと)』

従是西掛川藩領川井村、従是東天領袋井宿。

万葉歌碑(袋井中学校正門内)と。

京都から来ると、この付近から袋井宿が始まっていたようであった。

左手にあったのが、故小野千代子様から寄付された用地への感謝の『記念碑』。

その向かいにあったのが『法多山道』と刻まれた石碑と『法多山 尊永寺 川井別院』。

により行基上人が開山した高野山真言宗別格本山である法多山は、勅願定額寺の列に

偶せられ、朝廷、武将の篤信を授け信仰、文化の殿堂として栄えていると。

『法多山 尊永寺(はったさん そんえいじ) 川井別院』。

法多山尊永寺は、静岡県袋井市にある高野山真言宗別格本山の寺院。

寺号の「尊永寺」よりも山号の「法多山」の名で広く知られている。遠州三山の1つ。

本尊は聖観音(正観世音菩薩、厄除観世音)。

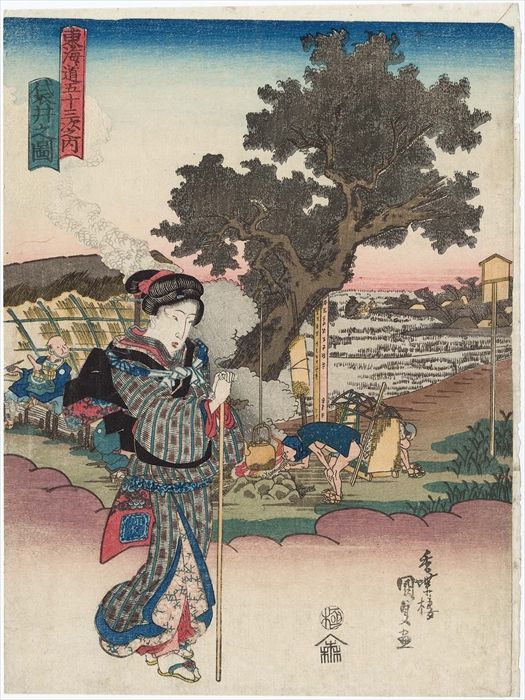

その横の十字路の先、右手にあったのが『春興五十三駄之内 袋井』と

左手が『東海道五十三次之内 袋井之図』。

右の絵は「春興五十三駄之内 袋井」葛飾北斎 享和4年(1804)。

「葛飾北斎が生涯に描いた11種類の東海道風景画の一つ。

画面の上部に3首の狂歌が添えられています。大きな荷物を背負った馬と大黒様を思わせる旅人。

お茶を差し出す女将の姿は、どまん中袋井宿の「おもてなしの心」を表しています。」

左の絵は、「東海道五十三次之内 袋井之図」香蝶桜国貞 天保14年(1843)。

「「保永堂版東海道五十三次之内 袋井」を模した出茶屋を背景に荷を背負い、杖をつき、

先を急ぐ女性の旅人を描いています。おそらく伊勢参りに行くのでしょう。

当時、女性の旅は伊勢参りがほとんどでした。」

更に旧街道を進む。

ここも『東海道どまん中西小学校』。

その先左手に洋館造りの白一色の瀟洒な2階建ての建物があった。

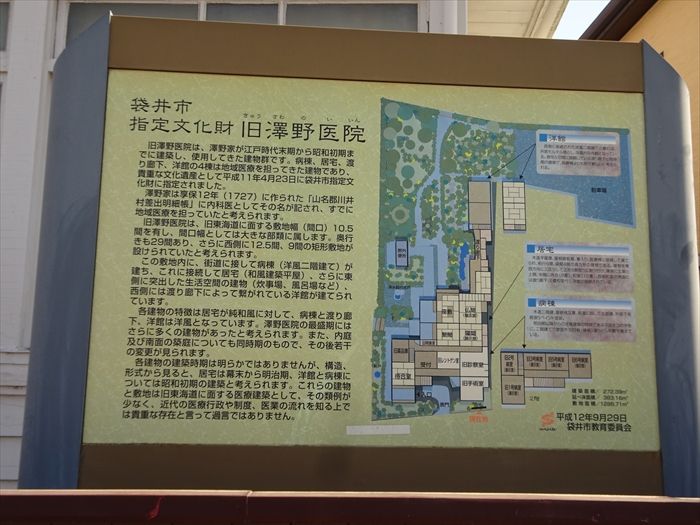

『袋井市指定文化財 旧澤野医院』。

「旧澤野医院は、澤野家が江戸時代末期から昭和初期までに建築し、使用してきた建物群です。

病棟、居宅、渡り廊下、洋館の4棟は地域医療を担ってきた建物であり、貴重な文化遺産として

平成11年4月23日に袋井市指定文化財に指定されました。

澤野家は享保12年(1727)に作られた「山名郡川井村差出明細帳」に内科医としてその名が

記され、すでに地域医療を担っていたと考えられます。

旧澤野医院は、旧東海道に面する敷地幅(間口)10.5間を有し、間口幅としては大きな

部類に属します。奥行も29間あり、さらに西側に12.5間、9間の矩形敷地が設けられて

いたと考えられます。

この敷地内に、街道に接して病棟(洋風二階建て)が建ち、これに接続して居宅(和風建築平屋)

さらに東側に突出した生活空間の建物(炊事場、風呂場など)、西側には渡り廊下によって

繋がれている洋館が建てられています。

各建物の特徴は居宅が純和風に対して、病棟と渡り廊下、洋館は洋風となっています。

澤野医院の最盛期にはさらに多くの建物があったと考えられます。また、内庭及び南面の築庭に

ついても同時期のもので、その後若干の変更が見られます。

各建物の建築時期は明らかではありませんが、構造、形式から見ると、居宅は幕末から明治期、

洋館と病棟については昭和初期の建築と考えられます。これらの建物と敷地は旧東海道に面する

医療建築として、その類例が少なく、近代の医療行政や制度、医業の流れを知る上では

貴重な存在と言って過言ではありません。」

右手にあった『寺沢家長屋門』を振り返って。

明治元年(1868)に建てられたと伝えられる東海道沿いには珍しい長屋門である。

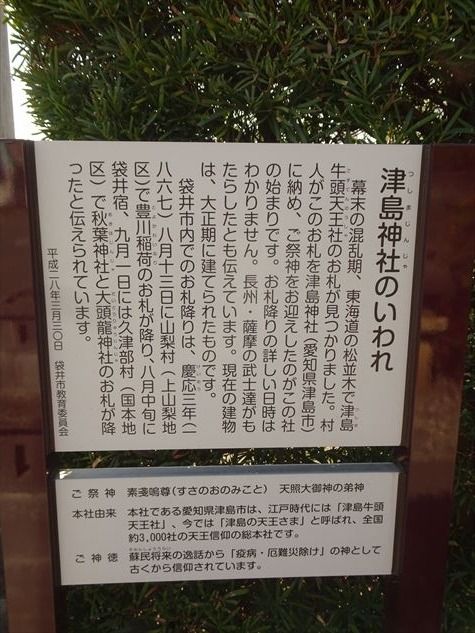

その先、右手にあったのが『津島神社』。

『津島神社のいわれ』。

「幕末の混乱期、東海道の松並木で津島牛頭天王社のお札が見つかり、村人がこのお札を

津島神社(愛知県津島市)に納め、御祭神を迎えたのがこの社の始まりと云う。

現在の建物は、大正期に建てられたものである。」

『袋井 川井』道標。

見付宿境まで一里十一町・5.15km。

川井交差点で県道413号線に合流。

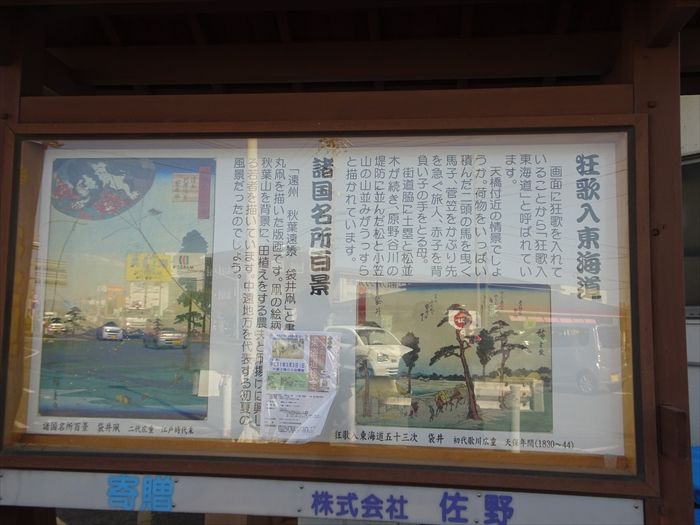

右は「狂歌入り東海道 袋井」(初代歌川広重)天保年間。

左が「諸国名所百景 遠州秋葉遠景 袋井凧」(二代広重)江戸時代末。

コンビニで軽く腹ごしらえして更に右手の旧街道に進む。

ここは袋井市川井1103の先。

旧東海道入口右手の道標『木原松橋』。

更に進むと左手に再び浮世絵が。

『蔦屋版東海道』。

「松の枝に吊した茶釜で湯を沸かす出茶屋の女主人、キセルをくゆらし、しょざいなく高札を

見入る駕籠かき、床几に腰掛け、茶をすする職人風の二人づれ、馬子はいないが、

荷物と女性を乗せた馬は軽尻であろうか。街道は遠くの村々へと続き、夕日にはえる山並みと

ともに、袋井市域のおだやかな夕暮れを思わせます。」

袋井市の防火水槽マンホール蓋。

『木原一里塚跡』碑が右手に。

昔はこの場所に一里塚があったとのこと。

『木原一里塚跡』碑から60m先に進むと左手に復元された一里塚が。

「木原一里塚は、江戸から数えて61里目の一里塚です。 「東海道宿村大概帳」

(逓信総合博物館蔵) には 「(袋井)宿より見附迄之間壱里塚壱ヶ所。木立松。

但、左右之塚共木原村地内」 と記され、 「東海道分間延絵図」 (東京国立博物館蔵) や

「東海道分間絵図」 (東京国立博物館蔵) などには 塚の上に松や榎が描かれています。

本来の一里塚はこの場所から約60m東にありましたが、現存していません。」

そして右側には神社が。

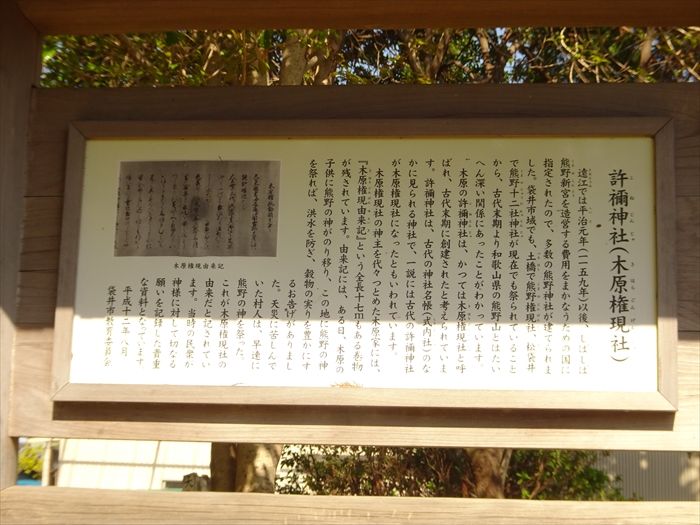

『許禰(こね)神社(木原権現社)』。

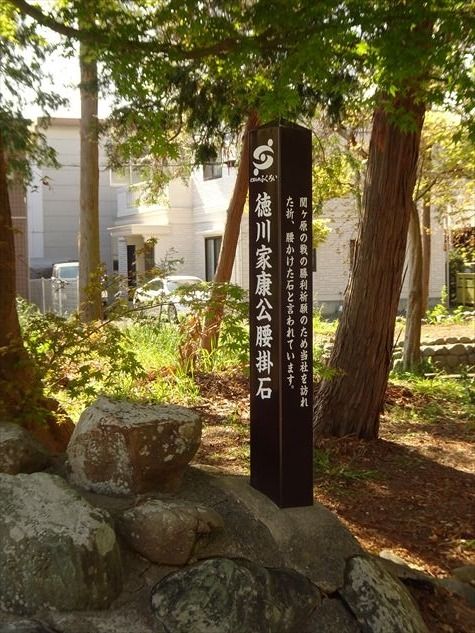

神社入口左にあったのが『古戦場 木原畷』と刻まれた石碑と『徳川家康公腰掛石』。

神社附近は木原畷といって元亀三年(1572)に武田信玄が徳川家康を破った三

方原の戦いの前哨戦が行われた地であると。

『徳川家康公腰掛石』。

「関ヶ原の戦の勝利祈願のため、当社を訪れた折、腰掛けたと言われています」

『神社(木原権現社)』案内板

手水舎。

『 許禰 神社(木原権現社)』社殿。

更に近づいて。

扁額には『許禰神社』と。

『八幡宮』。

『稲荷大神』。

『稲荷神社』。

境内末社が並ぶ。

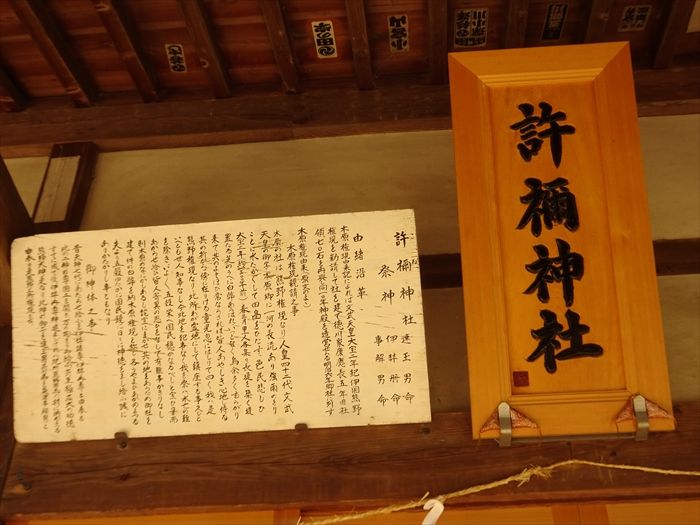

『古戦場 木原畷』。

「元亀三( 1572 )年秋、武田信玄 は大軍を率いて甲斐国を出発し、遠江国に入ると

天方城・飯田城・各和城を次々に攻め落としました。

信玄は鷲巣の久野城を攻めた後、東海道 を西進してここ木原付近に布陣しました。

これに対峙する徳川家康の家臣、内藤信成 は磐田の三箇野台から偵察の兵を出したので、

木原の集落付近で戦闘となりました。この戦いが「木原畷の戦い」です。

その後、徳川勢は三箇野川、見附宿、一言坂と信玄から追撃を受けましたが、

しんがりをつとめた本多忠勝 の奮戦があって浜松城へ撤退できたと伝えられています。」

『袋井市木原周辺イラストマップ』。

その6 に戻る

・・・ つづく ・・・

-

藤澤浮世絵館・「御上洛東海道と幕末の浮… 2020.08.14

-

藤澤浮世絵館・「御上洛東海道と幕末の浮… 2020.08.13

-

藤澤浮世絵館・「御上洛東海道と幕末の浮… 2020.08.12