PR

Keyword Search

Comments

【甥のステント挿入…

New!

Gママさん

New!

Gママさん2025年版・岡山大学…

New!

隠居人はせじぃさん

New!

隠居人はせじぃさんムベの実を開くコツ…

noahnoahnoahさん

noahnoahnoahさんエコハウスにようこそ ecologicianさん

Calendar

『旧東海道を歩く』ブログ 目次

天竜川治水祈念公園を後にし、この日は国道1号線の新天竜川橋を渡ったのであるが、

実は前日に国道1号線の北側にある池田地区をこの日の時間節約の為に訪ねていたのであった。

古くから池田地区は、渡船場が三つあり天竜川を渡る交通の要となっていた。

現在、天竜川の堤防に渡船場跡を示す石碑が建てられていた。

周辺には、池田の渡しにゆかりのある「豊田池田の渡し公園」や「池田の渡し歴史風景館」が。

歴史風景館には、「池田の渡し」の長い歴史を物語る品々が多数展示されており、徳川家康が

池田の渡船衆に与えたとされる朱印状のレプリカなどを見ることが出来たのであった。

まず最初に訪ねたのが『熊野の長藤』。

『熊野(ゆや)の長藤』前の県道262号線(豊田竜洋線)の道路脇に在った

小さな祠に安置された石仏。

謡曲「熊野(ゆや)」で有名な熊野御前(ゆやごぜん)の墓がある『行興寺』入口。

ここに国と県指定の天然記念物のフジが合わせて6本あるのであった。

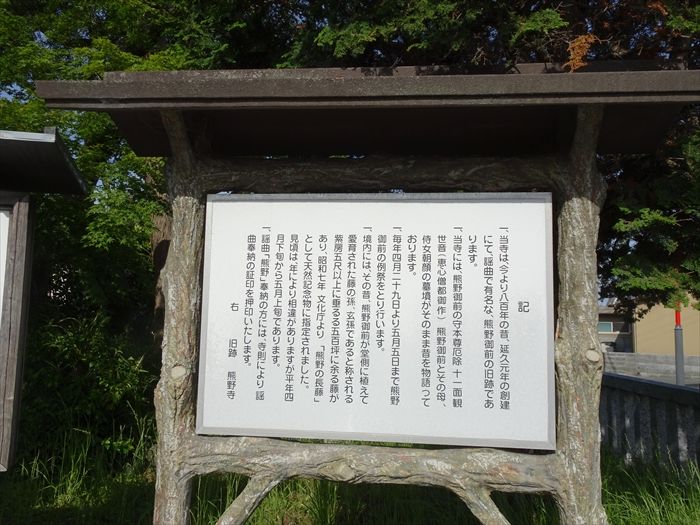

「記

一、当寺は、今より八百年の昔、延久元年の創建にて、謡曲で有名な、熊野(ゆや)御前の旧跡で

あります。

一、当寺には、熊野御前の守本尊厄除十一面観世音(恵心僧都御作)、熊野御前とその母、

侍女朝顔の墓墳がそのまま昔を物語っております。

一、毎年四月二十九日より五月五日まで熊野御前の例祭をとり行います。

一、境内には、その昔、熊野御前が堂側に植えて愛育された藤であると称される紫房五尺以上に

垂るる五百坪に余る藤があり、昭和七年文化庁より「熊野の長藤」として天然記念物に

指定されました。見頃は、年により相違があるが平年四月下旬から5月上旬であります。

右 旧跡 熊野寺」

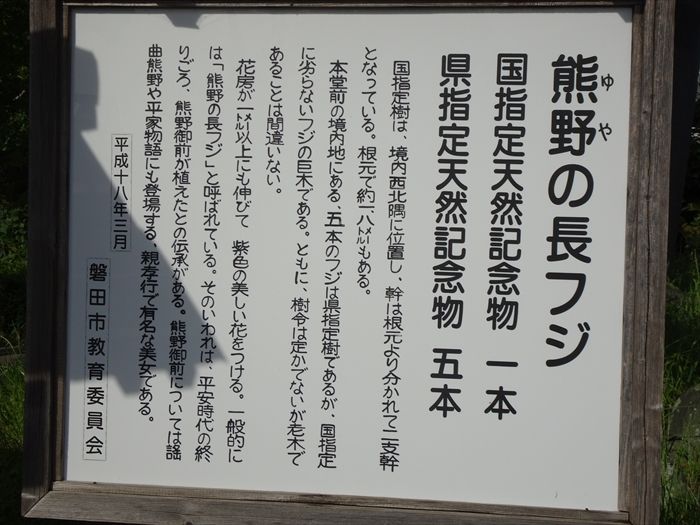

『熊野の長フジ』

国指定天然記念物 一本

県指定天然記念物 五本

国指定は、境内西北隅に位置し、幹は根元より分かれてニ支幹となっている。

根元で約1.8mもある。

本堂前の境内にある五本のフジは県指定であるが、国指定に劣らないフジの巨木である。

ともに、樹齢は定かでないが老木であることは間違いない。

花房が1m以上にも伸びて、紫色の美しい花をつける。一般的には「熊野の長フジ」と

呼ばれている。そのいわれは、平安時代の終りごろ、熊野御前が植えたとの伝承がある。

熊野御前については謡曲熊野や平家物語にも登場する、親孝行で有名な美女である。」

『行興寺』本堂前の見事な藤棚。

残念ながら、今年の藤の花は既に終わっていて、花後の手入れも完了していた。

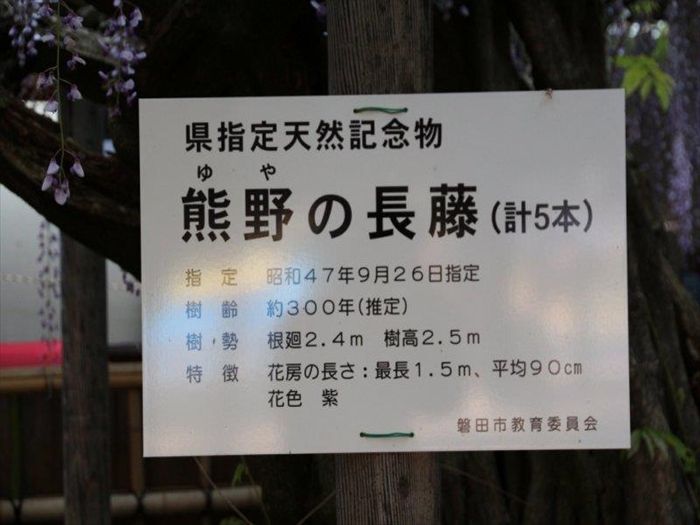

県指定天然記念物

熊野の長藤(計5本)

指定:昭和47年9月26日指定

樹齢:約300年(推定)

樹勢:根廻 2.4m 樹高 2.5m

特徴:花房の長さ 最長1.5m、平均90cm

花色 紫

そして左に『熊野御前の歌碑』。高さ143㎝、幅57㎝。

熊野御前は、平安時代の末期に池田荘の庄司の藤原重徳の娘として生まれた。

この歌碑には、平宗盛を想う心と、母を慕う心が詠われている。

熊野御前は、平清盛の三男・宗盛に見染められ、京にのぼりお仕えしていた。

そんな折、母病いの報が届く。

花見の宴で熊野は舞を舞いながら、歌を詠んだ。雨に散る桜に、母の病状を重ねた歌に

宗盛は心を痛め、帰郷を許したという。

【いかにせむ 都の春もをしけれど なれしあずまの 花や散るらむ】

宗盛の死を知った熊野は、尼となり33歳でその生涯を閉じた。

開花時の見事な姿の写真を紹介させていただきます。

【 https://s.webry.info/sp/58094028.at.webry.info/201505/article_1.html

】より

開花時の見事な姿の写真を紹介させていただきます。

【 https://s.webry.info/sp/58094028.at.webry.info/201505/article_1.html

】

生まれ故郷がここ池田である『大橋葉蘭』の句を刻んだ句碑が。高さ173㎝、幅100㎝。

大橋葉蘭は、明治35年(1902)に、池田に生まれた。

昭和14年(1939)に原田濱人によって俳句結社が主宰され、同人誌「みづうみ」が

創刊されるが、そのあとを受けて主宰となる。

昭和57年、同誌500号を記念し、句碑が設置されたと。

【ひとの手に 綿虫移し いとませり】

【汗かいて 昼寝の吐息 業尽きず】

【老どちが 浄瑠璃に泣く 夜永かな】

本堂脇の『熊野(ゆや)の墓』。

開花時の見事な姿の写真を紹介させていただきます。

【 https://shifu-dsuki.com/shizuokakeniwatashiyuyanonagafuji.html

】より。

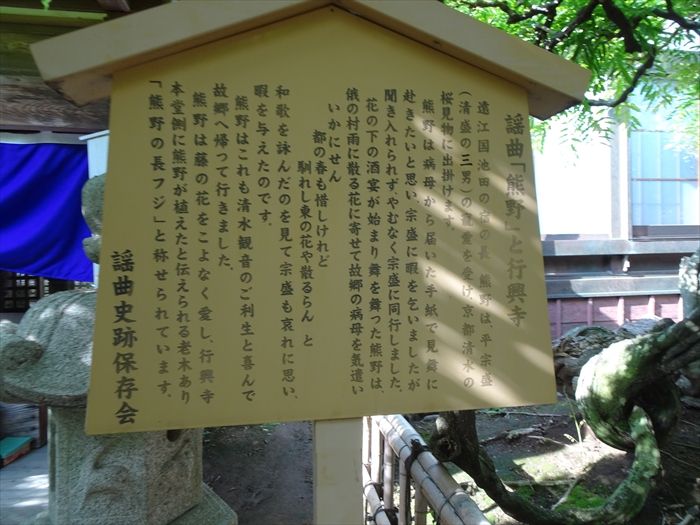

『謡曲「熊野」と行興寺』

「近江国池田の宿の長 熊野は、平宗盛(清盛の次男)の寵愛を受け、京都清水の桜見物に

出掛けます。熊野は病母から届いた手紙で見舞いに赴きたいと思い、宗盛に暇を乞いましたが、

聞き入れられず、やむなく宗盛に同行しました。花の下の酒宴が始まり舞を舞った熊野は、

俄の村雨に散る花に寄せて故郷の病母を気遣い

【いかにせん 都の春も惜しけれど 馴れし東の花や散るらん】

と和歌を詠んだのを見て宗盛も哀れに思い、暇を与えたのです。

熊野はこれも清水観音のご利生と喜んで故郷へ帰って行きました。

熊野は藤の花をこよなく愛し、行興寺本堂側に熊野が植えたと伝えられる老木あり

「熊野の長フジ」と称せられています。」

『荻原井泉水 句碑』。高さ194㎝、幅64㎝。

荻原井泉水は、明治17年(1884)に東京都港区に生まれた。本名は、幾太郎(のち藤吉)。

俳句機関誌「層雲」を主宰し、大正3年には初の句集『自然の扉』を刊行する。

季語無用を主張し、自然のリズムを尊重した、無季自由律俳句を提唱する。

門弟に、尾崎放哉や種田山頭火がいる。

熊野の墓に詣でた際に詠った句が、層雲浜松支部の会によって建てられた。

【藤の長房や 天龍は長き流れなり】。

歌碑「天竜の 川風熊野の 藤揺らす ひろこ」

開花時の見事な姿の写真を紹介させていただきます。

【 https://www.jalan.net/kankou/kw_%8CF/page_7/

】より

スマホに今年の花の写真を映しながら撮影。

開花時の見事な姿の写真を紹介させていただきます。

【 https://blog.goo.ne.jp/suishaalbum/e/58507fd243144e63fe5e91796143db36

】より

開花時の見事な姿の写真を紹介させていただきます。

【 https://blog.goo.ne.jp/suishaalbum/e/58507fd243144e63fe5e91796143db36

】より

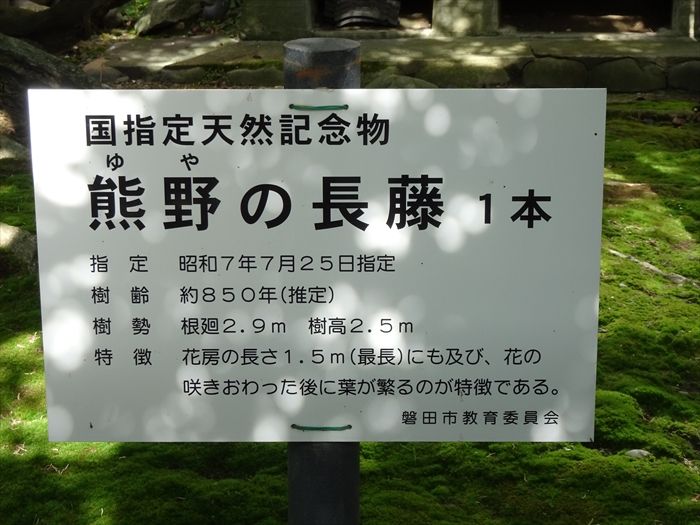

『国指定天然記念物 熊野の長藤』

国指定樹は、境内西北隅に位置し、幹は根元より分かれて多支幹となっていた。

正面に回って。

『国指定天然記念物 熊野の長藤(1本)』

「昭和7年7月15日指定

樹齢:約850年(推定)

根廻:2.9m 樹高:2.5m特徴:花房の長さ1.5m(最長)にも及び、花の咲き終わった後に葉が繁るのが特徴である。」

開花時の見事な姿の写真を紹介させていただきます。

【 https://jpinfo.vietnhat.tv/e31992.html

】より

来年の花の時期の四月下旬から5月上旬には是非来ようと旅友と話をしながら

『熊野の長藤』を後にし、県道262号線(豊田竜洋線)から境内の藤棚を振り返る。

道路脇の社。

右側には『常夜燈』がここにも。

そして左にあったのが『池田の渡し歴史風景館』。

1000年も前から続いていたと記録される、天竜川で行われていた池田の渡し。

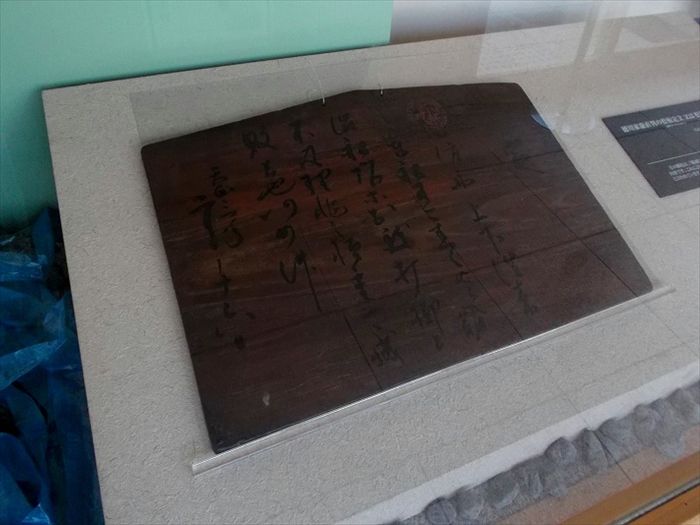

徳川家康が池田の渡船衆に与えたとされる朱印状のレプリカなどが展示され、

池田の渡船の歴史が入館無料で分かりやすく紹介されていたのであった。

『池田の渡し歴史風景館』内部に入る。

内部にはジオラマ風に池田の渡しを再現していたが、残念なことに川の水がビニールひもで

再現されていたのであった。人形はかなりいい感じなのであったが・・・・・。

舟の中の様子。

荷物を運ぶ舟。

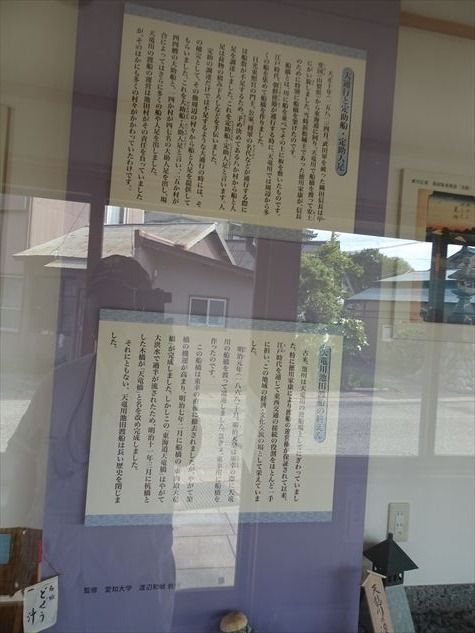

『大通行と定助船・定助人足』と『天竜川池田渡船の終焉』。

『徳川家康が池田の渡船衆に与えたとされる朱印状のレプリカ』

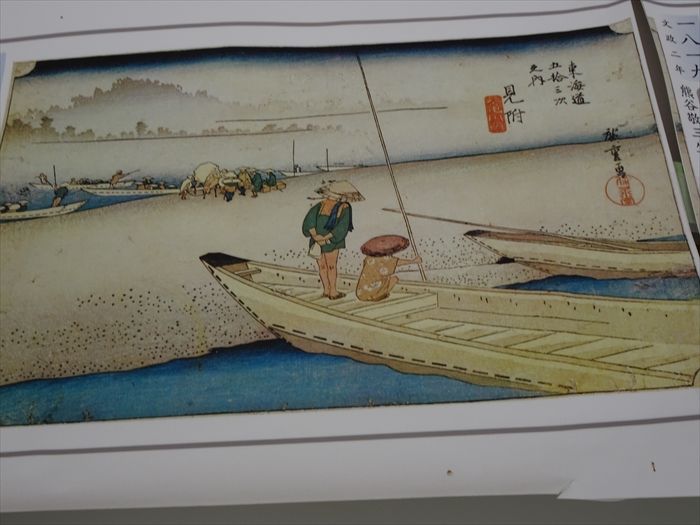

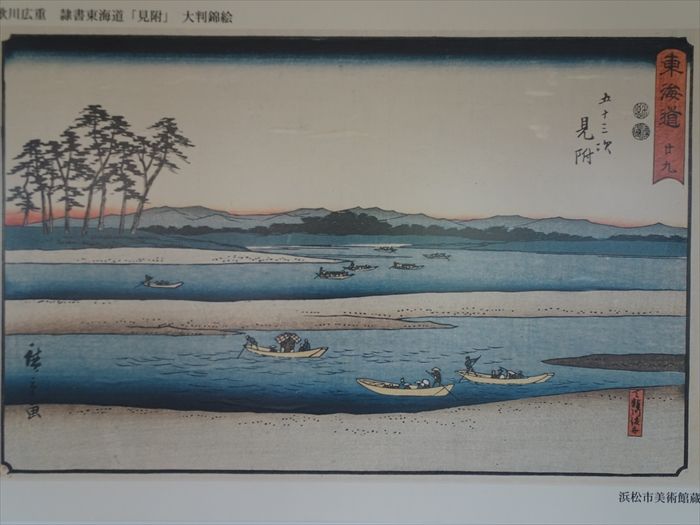

『東海道五拾三次之内見付 天竜川図 歌川広重』

「東海道の中間地点である。見附の西、天竜川の急流を舟で渡る風景である。

手前の舟の大きさと中洲の向こうの小さく描いた舟、さらに霞にけむる遠影の拭きぼかしの

技巧によって空間の広さが描かれている。たばこをくわえて立つ船頭、そしてしゃがんで

客待ちしている船頭の浅瀬に立てた竿が構図を引き締めている。」

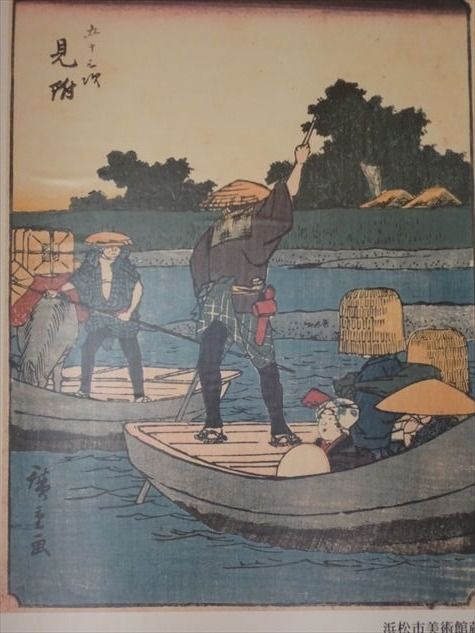

『歌川広重 人物東海道 五十三次 「見付」』

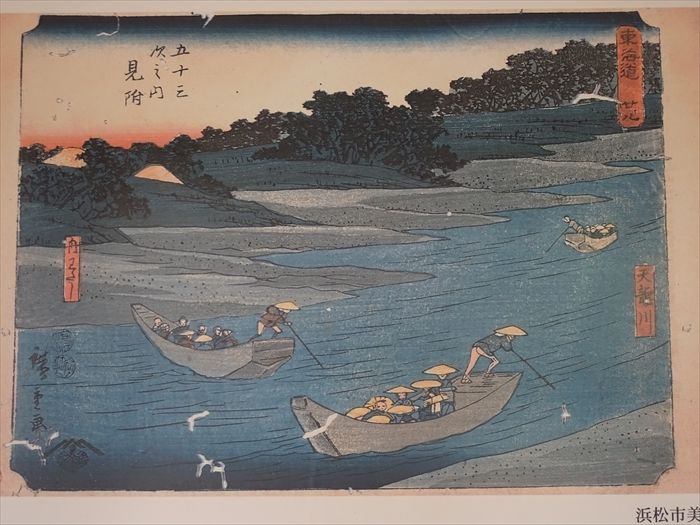

『歌川広重 隷書東海道 「見附・天竜川渡舟」』

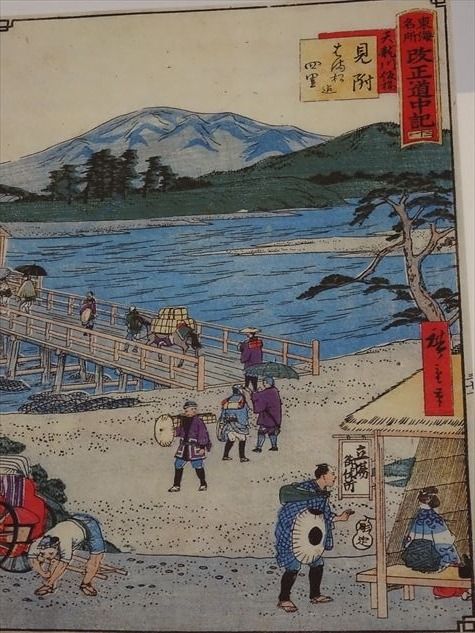

『東海名所 改正道中記 天龍川仮橋 見付 はま松迄四里 歌川広重(三代目)』

「明治8年(1875)制作。江戸時代的風景と明治の文明開化による風俗とが混在して描かれる。

従来の風景は「浜松 名所ざざんざの松」、「舞坂 今切海上」である。

「あら井 浜名の湖」も江戸時代的であるが、関所は描かれていない。対照的なのが

「見附 天龍川仮橋」である。明治7年(1874)に天竜川の両端に欄干の付いた

仮橋が設置され、川の中央部分は船橋で繋がれたが、その東側の仮橋が描かれているのである。

人力車や傘も新しい要素といえよう。」

これも広重の作。

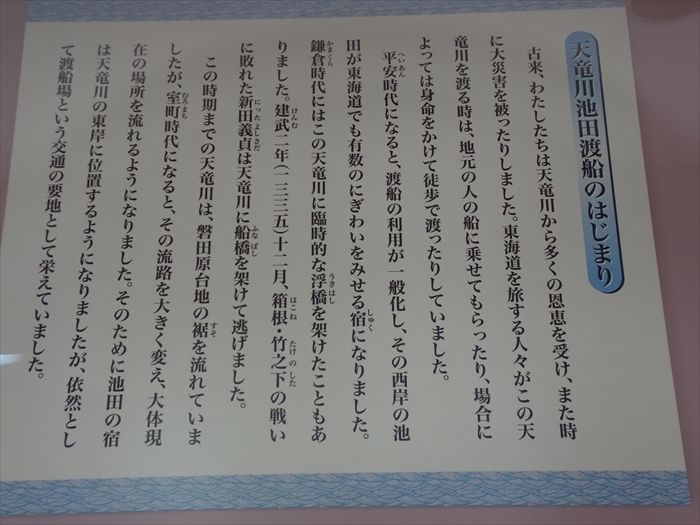

『天竜川池田渡船のはじまり』。

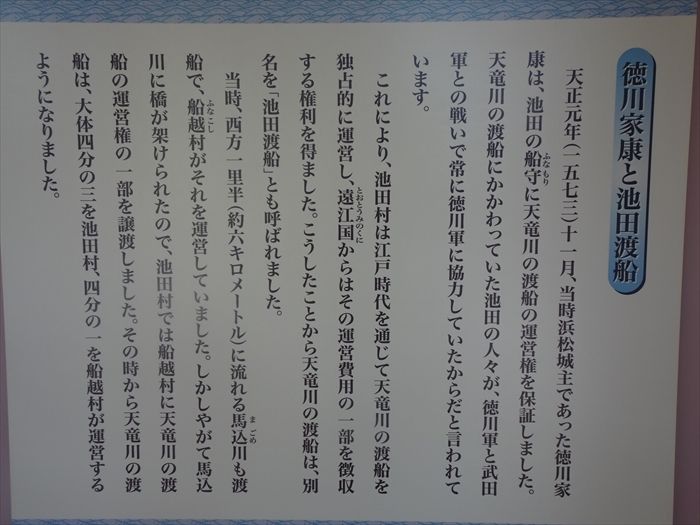

『徳川家康と池田渡船』。

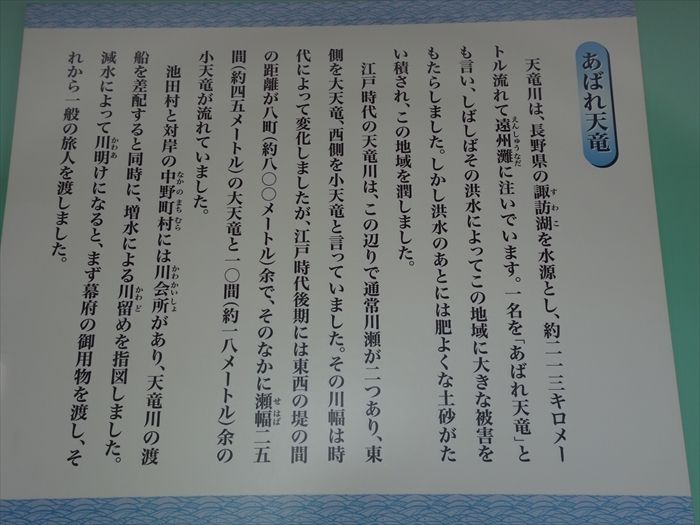

『あばれ天竜』。

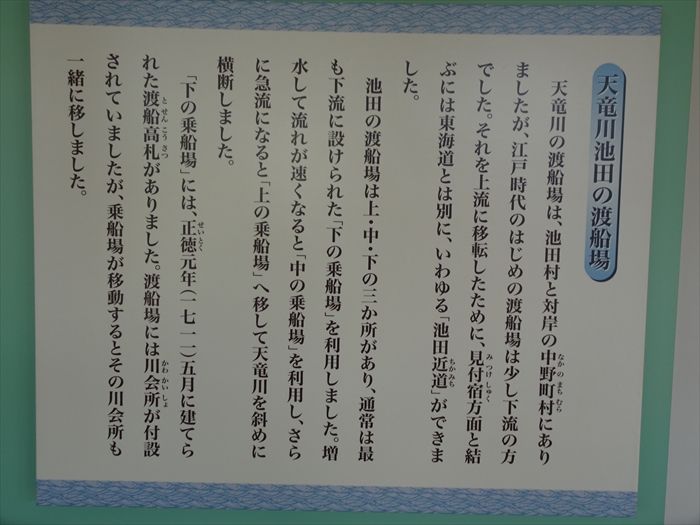

『天竜川池田の渡船場』。

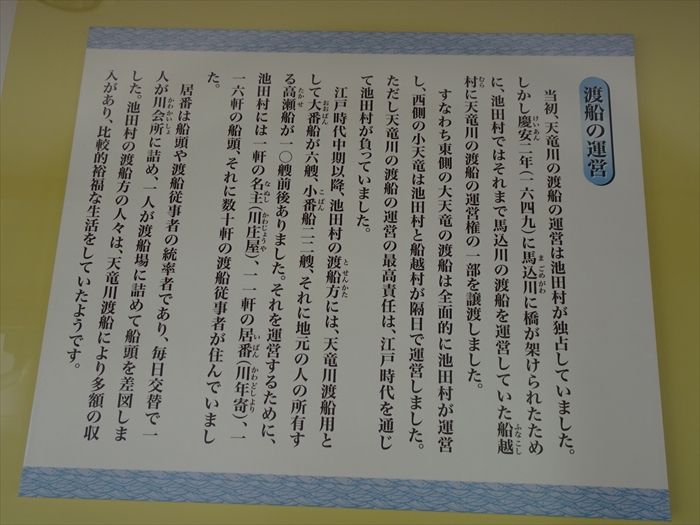

『渡船の運営』。

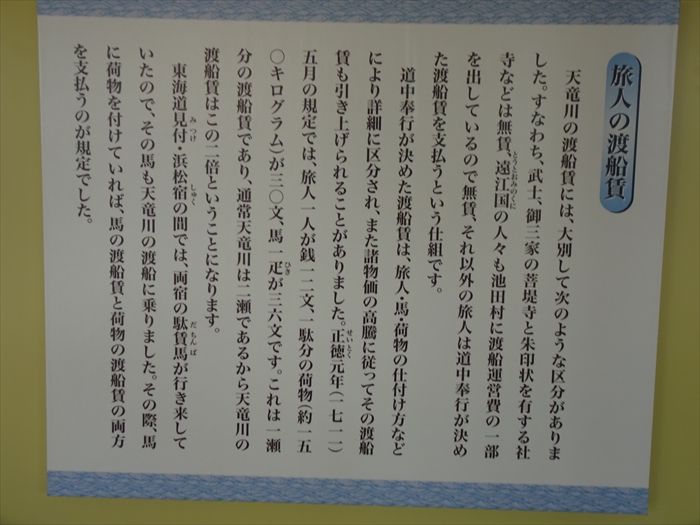

『旅人の渡船賃』。

『熊野御前』。

「綺麗な衣装をまとった熊野御前が、扇の上に枝を乗せて座っている。

平宗盛に別れを告げようとしている場面であろう。

誰の作で、いつのものかわからないそうであるが、掛け軸仕立てになっている」

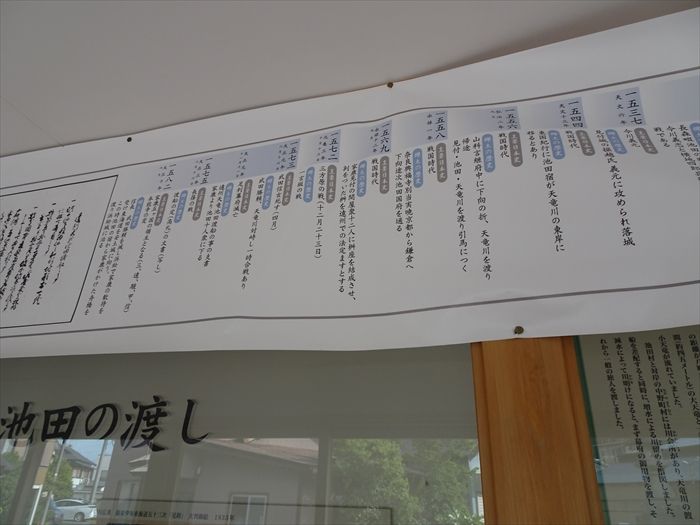

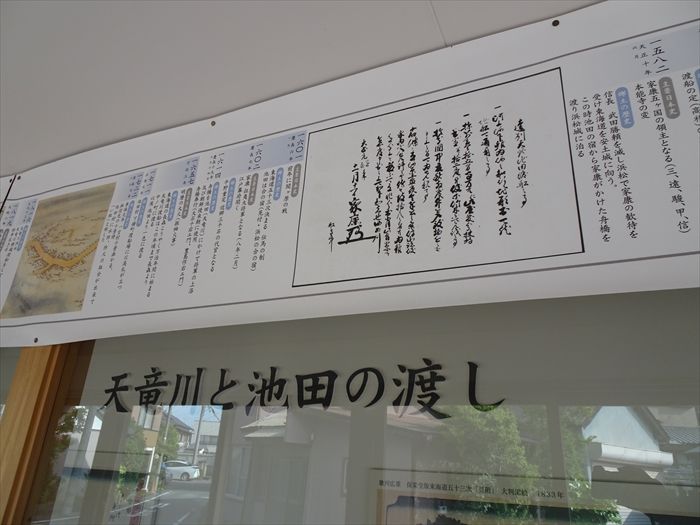

天竜川と池田の渡し 年表。

更に続く。

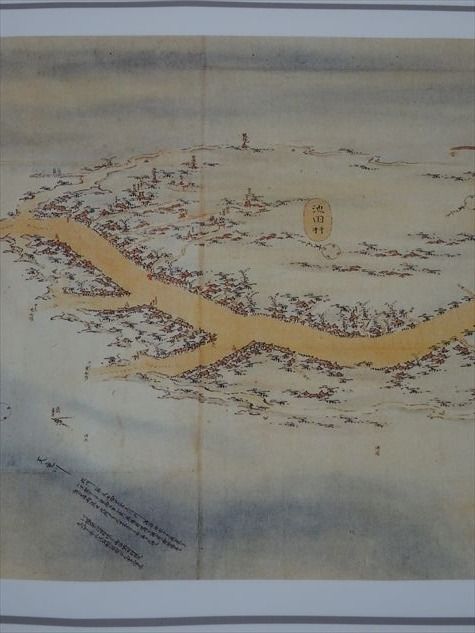

往時の『池田村』絵図。下が天竜川。

渡しは池田村が管理し、乗船場は絵図にあるように3箇所あったようだ。

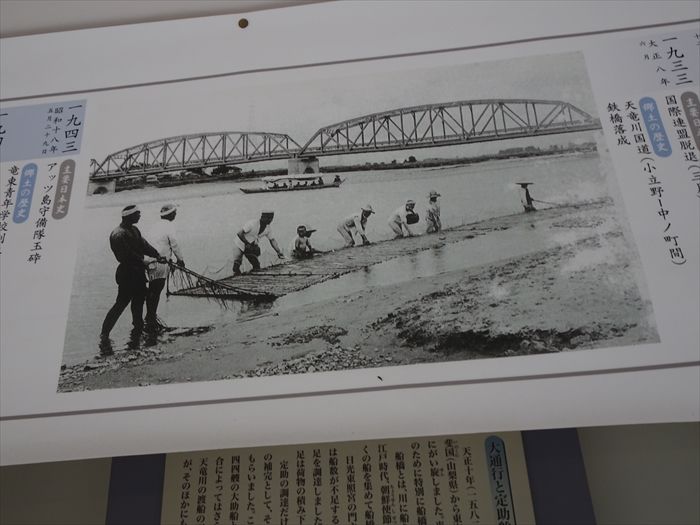

渡船の様子を伝える写真が。

天竜川国道(小立野~仲ノ町間)鉄橋完成の往時の写真。

その3

に戻る。

・・・ つづく

・・・

-

藤澤浮世絵館・「御上洛東海道と幕末の浮… 2020.08.14

-

藤澤浮世絵館・「御上洛東海道と幕末の浮… 2020.08.13

-

藤澤浮世絵館・「御上洛東海道と幕末の浮… 2020.08.12