PR

X

Keyword Search

▼キーワード検索

Comments

私はイスラム教徒です@ Re:アイルランド・ロンドンへの旅(その131): ロンドン散策記・アルバート記念碑(Albert Memorial)-2(11/06)

神神は言った: コーランで 『 (21) 人々…

私はイスラム教徒です@ Re:アイルランド・ロンドンへの旅(その122): ロンドン散策記・Victoria and Albert Museum・ヴィクトリア&アルバート博物館-5(10/28)

神神は言った: コーランで 『 (21) 人…

2025年版・岡山大学…

New!

隠居人はせじぃさん

New!

隠居人はせじぃさん

【時間が出来れば、… New!

Gママさん

New!

Gママさん

続日本100名城東北の… New! オジン0523さん

ムベの実を開くコツ… noahnoahnoahさん

noahnoahnoahさん

エコハウスにようこそ ecologicianさん

New!

隠居人はせじぃさん

New!

隠居人はせじぃさん【時間が出来れば、…

New!

Gママさん

New!

Gママさん続日本100名城東北の… New! オジン0523さん

ムベの実を開くコツ…

noahnoahnoahさん

noahnoahnoahさんエコハウスにようこそ ecologicianさん

Calendar

カテゴリ: 国内旅行

花菖蒲園を後にし、常盤木門を目指して常盤木橋を渡る。

常盤木橋からハナショウブ園を見る。

右手に『常盤木門』と刻まれた石碑が。

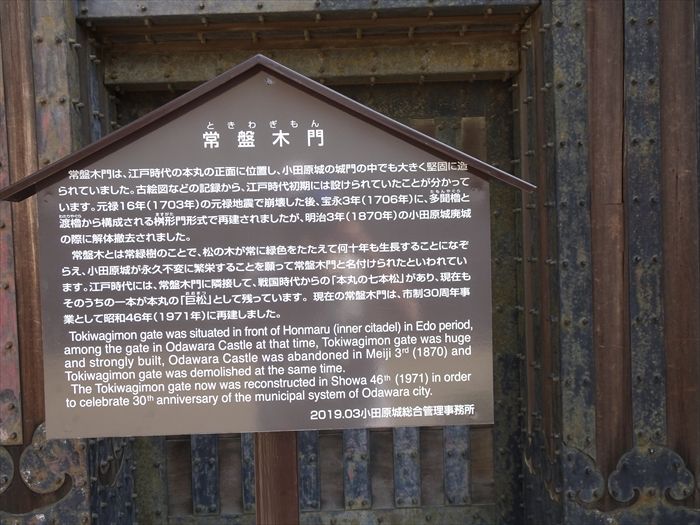

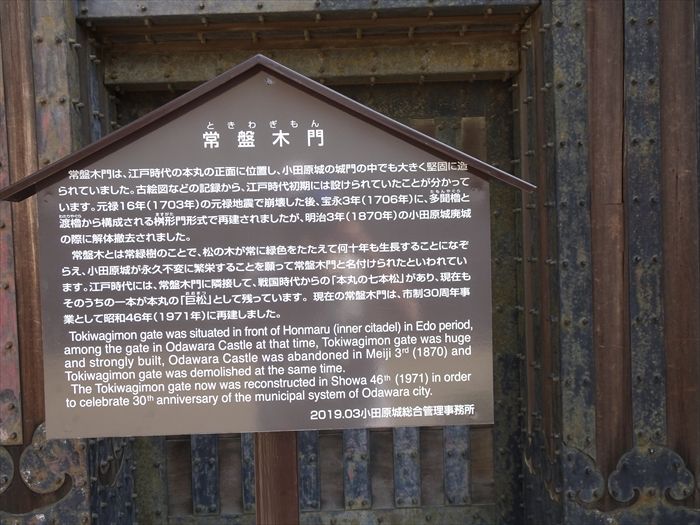

『小田原城 常盤木門』。

「小田原城 本丸の正門で、最も大きく堅固に造られていた。

常盤木とは常緑樹の意味で、門のそばにあった松になぞらえてこの名がつけられたと言われている。

市制 30 周年事業として、昭和 46 年( 1971

こちらにも案内板が。

小田原城は江戸時代だけでも地震や火災で3度大きな被害を受けているのだと。

常盤木とは常緑樹の意味とのことで、門の傍らに植えられている松が何十年も

生長することになぞらえ、小田原城が永久不変に繁栄することを願って、常盤木門と

名付けられたと。

『常盤木門』。

江戸期小田原城の中でもっとも堅固な門で、本丸正面に位置します。

多門櫓と渡り櫓から構成される枡形構造の門で、上の写真の如く江戸時代初期の古地図にも

描かれています。現在の常盤木門は昭和46年に市政30周年を記念して再現された。

原型は元禄16(1703)年の大地震で崩壊した後、宝永3(1706)年に再建されたもの。

『常盤木門』を潜り本丸跡へ。

小田原城天守は1階建の小天守、続櫓、3重4階の大天守の3部構成からなっていると。

大天守は見た目3重ですが、1重目は2階に別れており、4階建の天守となっている。

これは大きな天守を嫌がる幕府に対する配慮だと。

天守のみの高さは27.2m天守台石垣高さは11.5m、総高38.7m、

本丸広場の海抜は29.7m、合わせて海抜約70m。

これは江戸時代の震災後の修復の為に書かれたものらしいですが、

幕府への配慮からか結局5重天守は小田原城に造られることはなかったのだと。

『本丸跡』案内板。

「最初の戦国大名」はいかにして関東を制したか 伊勢宗端(いせそうずい)。

伊勢宗端とは北条早雲のこと。

室町時代中後期(戦国時代初期)の武将で、戦国大名となった後北条氏の祖である。

北条早雲は戦国大名の嚆矢であり、その活動は東国の戦国時代の端緒として歴史的意義があると。

『小田原城常盤木門売店』の壁にも北条早雲が。

『小田原城常盤木門売店』。

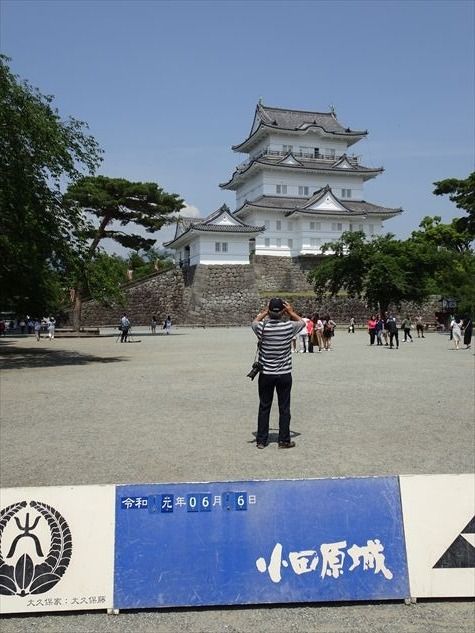

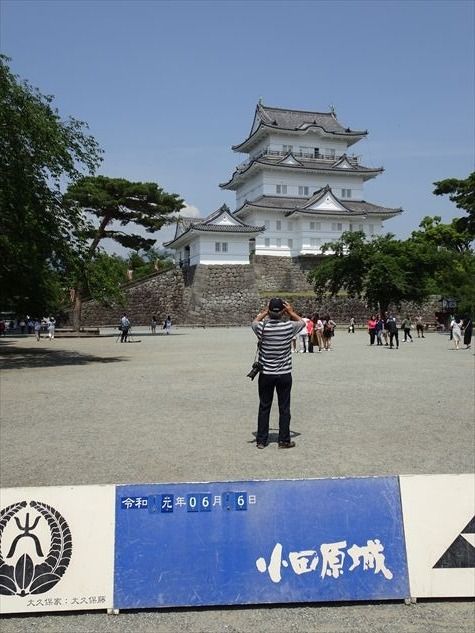

天守を背景にした記念撮影のスポットには『令和』の文字が。

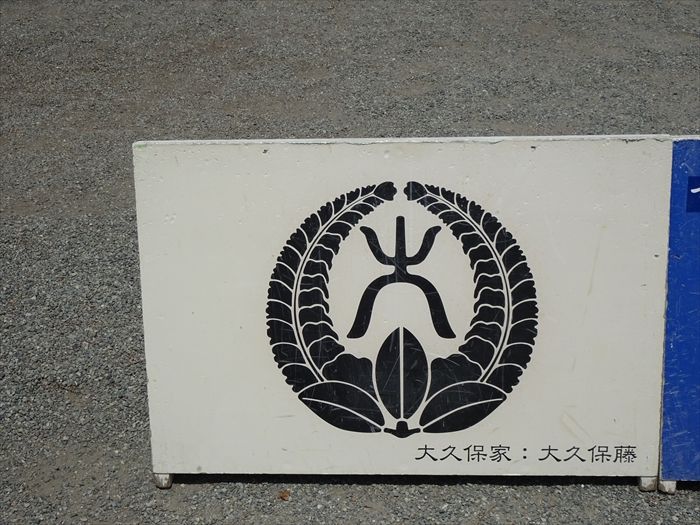

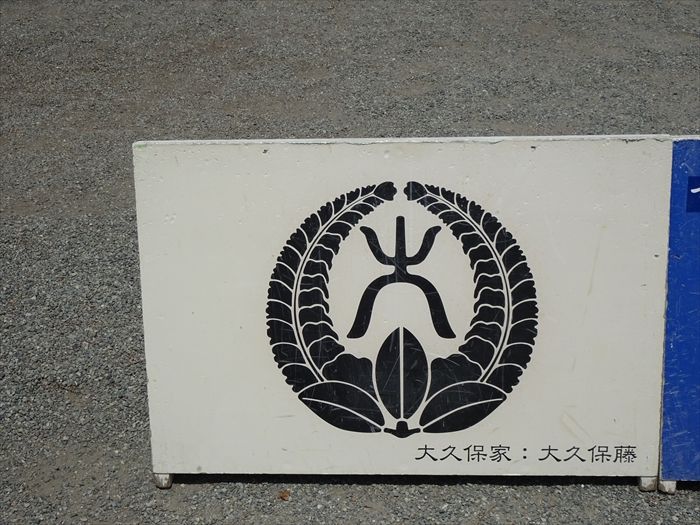

江戸時代、小田原城の初代城主となった大久保忠世の家紋は 上がり藤に大の字・「大久保藤」。

我が実家の家紋は大のない『上がり藤』。

本丸を後にし、小田原城正面入口に向かって下る。

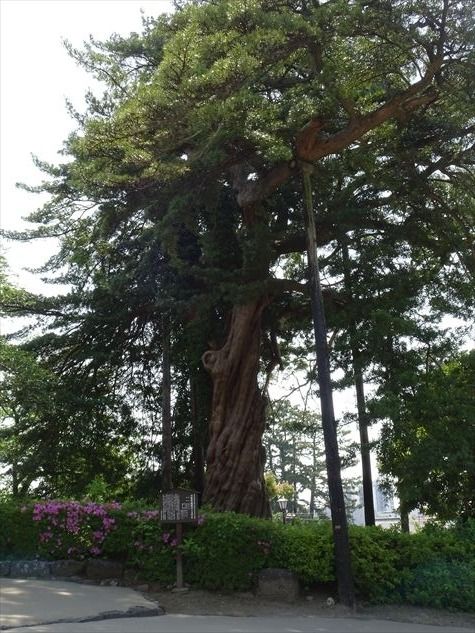

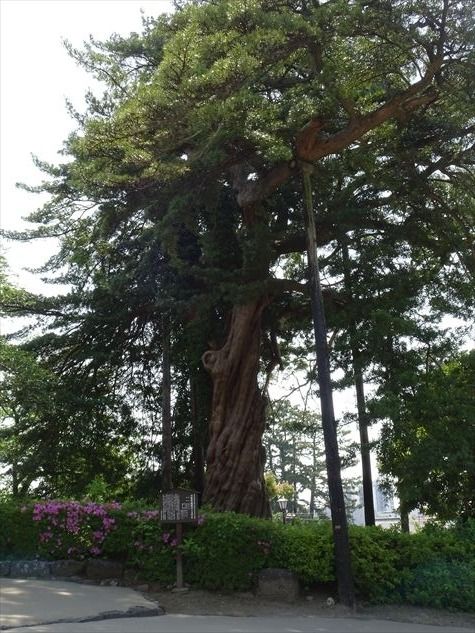

『イヌマキ』の巨木が前方に。

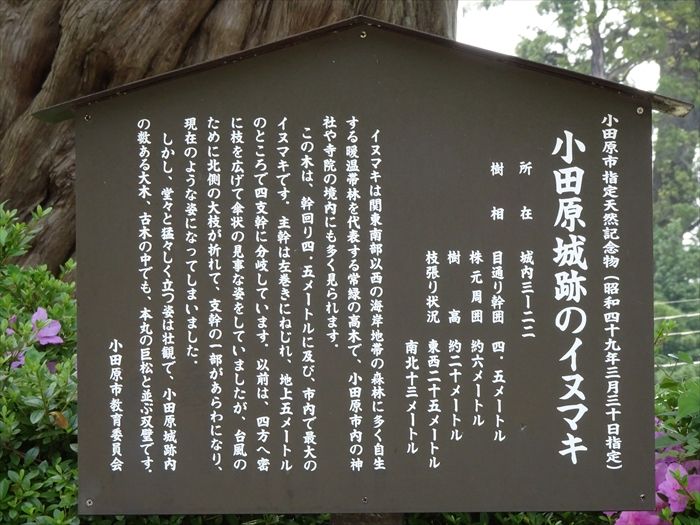

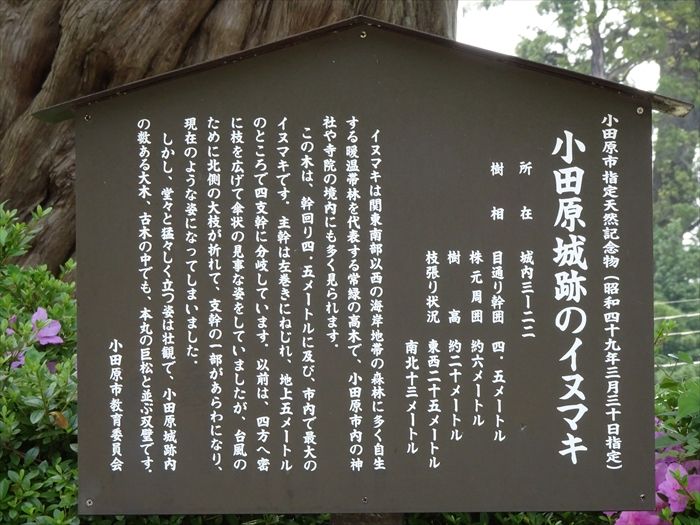

『小田原城跡のイヌマキ』。

「所在 城内三ー二二

再び『銅門』まで戻る。

『銅門(あかがねもん)』

銅門は、小田原城二の丸の表門にあたり、馬屋曲輪から住吉橋を渡り、二の丸主部へと通じる

大手筋に設けられた桝形門です。銅門の北側には藩主の居館である二の丸御屋形がありました。

江戸時代前期に稲葉正勝が城主となった時期に行われた普請の中で銅門も築かれたものと

考えられています。

銅門という名前は、大扉などに使われた飾り金具に、銅が用いられたことに由来します。

『銅門』の「渡櫓門(わたりやぐらもん)』を潜ると見えてきたのが

『内仕切門(うちじきりもん)』。

『内仕切門(うちじきりもん)』を潜り『住吉橋』を渡る。

木製の『住吉橋』そして『内仕切門(うちじきりもん)』を振り返る。

正面に見えるのが『観光案内所』。

『馬家曲輪』。

城址公園の南側に位置する馬屋曲輪は、三の丸から二の丸に入る大手筋(正式な登城ルート)の

重要な曲輪です。

三の丸からは馬出門、お茶壷曲輪からは中仕切門から馬屋曲輪へ入り銅門へと続きます。

江戸時代では登城者に対しての番所として機能していたようです。

馬屋曲輪には大腰掛や馬屋、二重隅櫓などの建物があり、

曲輪(お城の区切られた敷地)の外周は土塀と石垣で覆われていました。

又内側は馬出門から大腰掛、馬屋、中仕切門と板塀が巡らされていました。

『内冠木門(うちかぶきもん)』。

『馬出門(うまだしもん)』

『馬出門土橋』を渡る。

『馬出門土橋』から『馬出門』を振り返る。

そして駐車場に戻り、車で『小峯御鐘ノ台大堀切』に向かう。

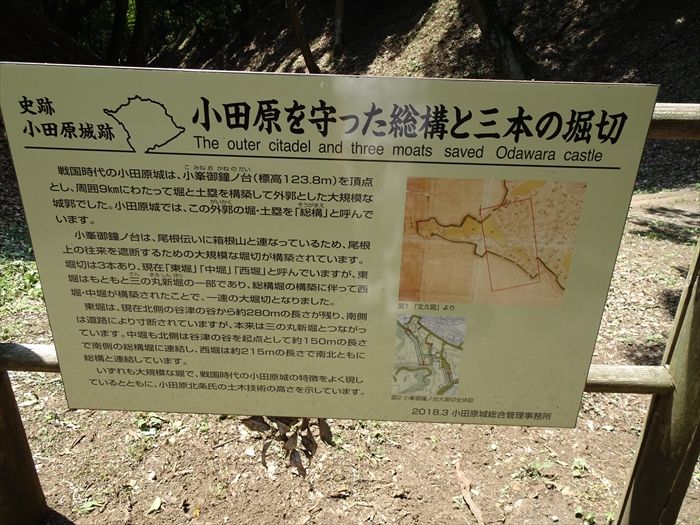

小峯御鐘ノ台大堀切は小田原城本丸から近い順に東堀、中堀、西堀の3本の堀が並び、

これまでは東堀と中堀が散策可能でした。大堀切西堀では雄大な空堀と土塁が残り、

小田原城の最も外側に展開する堀や土塁からなる総構と西堀が接続している様子や、

小田原城の広大さを観察することができます。

東堀の堀底は遊歩道として公開されていたのでここを歩く。

『小峯御鐘ノ台大堀切東堀』

分断しており、敵の攻撃を防御するために築かれた空堀であると。

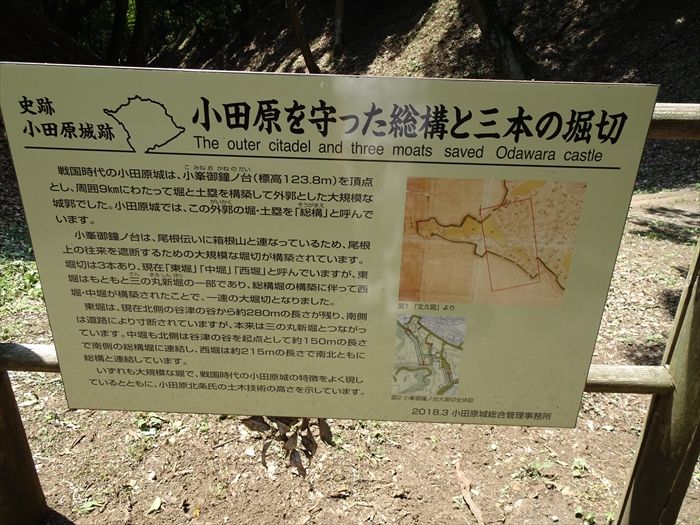

『小田原を守った総構と三本の堀切』。

小峯御鐘ノ台大堀切は、本丸へと続く八幡山丘陵の尾根を分断して構築されたものです。

この遺構は、慰霊塔側にある東堀、現在は道路になっている中堀、西側にある西堀の

三本の空堀で構成されています。

当時の様子が最も良く残っている東堀は幅が約20 ~ 30m、深さは土塁の頂上から

約12m あり、堀の法面は50 度という急な勾配で、空堀としては全国的にも

最大規模のものといえます。

巨大な大堀切。

大堀切をふたり占め。

そして日蓮宗・蓮船寺を訪ねた。

『本堂』。

小田原七福神の『大黒様』。

寺の前の広場(発掘跡か?)にいたのはは烏骨鶏(ウコッケイ)?

そして、純白のテマリ咲きアジサイが。

常盤木橋からハナショウブ園を見る。

右手に『常盤木門』と刻まれた石碑が。

『小田原城 常盤木門』。

「小田原城 本丸の正門で、最も大きく堅固に造られていた。

常盤木とは常緑樹の意味で、門のそばにあった松になぞらえてこの名がつけられたと言われている。

市制 30 周年事業として、昭和 46 年( 1971

こちらにも案内板が。

小田原城は江戸時代だけでも地震や火災で3度大きな被害を受けているのだと。

常盤木とは常緑樹の意味とのことで、門の傍らに植えられている松が何十年も

生長することになぞらえ、小田原城が永久不変に繁栄することを願って、常盤木門と

名付けられたと。

『常盤木門』。

江戸期小田原城の中でもっとも堅固な門で、本丸正面に位置します。

多門櫓と渡り櫓から構成される枡形構造の門で、上の写真の如く江戸時代初期の古地図にも

描かれています。現在の常盤木門は昭和46年に市政30周年を記念して再現された。

原型は元禄16(1703)年の大地震で崩壊した後、宝永3(1706)年に再建されたもの。

『常盤木門』を潜り本丸跡へ。

小田原城天守は1階建の小天守、続櫓、3重4階の大天守の3部構成からなっていると。

大天守は見た目3重ですが、1重目は2階に別れており、4階建の天守となっている。

これは大きな天守を嫌がる幕府に対する配慮だと。

天守のみの高さは27.2m天守台石垣高さは11.5m、総高38.7m、

本丸広場の海抜は29.7m、合わせて海抜約70m。

これは江戸時代の震災後の修復の為に書かれたものらしいですが、

幕府への配慮からか結局5重天守は小田原城に造られることはなかったのだと。

『本丸跡』案内板。

「最初の戦国大名」はいかにして関東を制したか 伊勢宗端(いせそうずい)。

伊勢宗端とは北条早雲のこと。

室町時代中後期(戦国時代初期)の武将で、戦国大名となった後北条氏の祖である。

北条早雲は戦国大名の嚆矢であり、その活動は東国の戦国時代の端緒として歴史的意義があると。

『小田原城常盤木門売店』の壁にも北条早雲が。

『小田原城常盤木門売店』。

天守を背景にした記念撮影のスポットには『令和』の文字が。

江戸時代、小田原城の初代城主となった大久保忠世の家紋は 上がり藤に大の字・「大久保藤」。

我が実家の家紋は大のない『上がり藤』。

本丸を後にし、小田原城正面入口に向かって下る。

『イヌマキ』の巨木が前方に。

『小田原城跡のイヌマキ』。

「所在 城内三ー二二

樹相 目通り幹囲 四.五メートル

株元周囲 約六メートル

樹高 約二十メートル

枝張り状況 東西二十五メートル

南北十三メートル

イヌマキは関東南部以西のの海岸地帯の森林に多く自生する暖温帯林を代表する常緑の高木で、

小田原市内の神社や寺院の境内にも多く見られます。

この木は、幹回り四・五メートルに及び、市内で最大のイヌマキです。主幹は左巻きにねじれ、

地上五メートルのところで四支幹に分岐しています。以前は、四方へ蜜に枝を広げて

傘状の見事な姿をしていましたが、台風のために北側の大枝が折れて、支幹の一部が

あらわになり、現在のような姿になってしまいました。

しかし、堂々と猛々しく立つ姿は壮観で、小田原城跡内の数ある大木、古木の中でも、

本丸の巨松と並ぶ双璧です。 」

再び『銅門』まで戻る。

『銅門(あかがねもん)』

銅門は、小田原城二の丸の表門にあたり、馬屋曲輪から住吉橋を渡り、二の丸主部へと通じる

大手筋に設けられた桝形門です。銅門の北側には藩主の居館である二の丸御屋形がありました。

江戸時代前期に稲葉正勝が城主となった時期に行われた普請の中で銅門も築かれたものと

考えられています。

銅門という名前は、大扉などに使われた飾り金具に、銅が用いられたことに由来します。

『銅門』の「渡櫓門(わたりやぐらもん)』を潜ると見えてきたのが

『内仕切門(うちじきりもん)』。

『内仕切門(うちじきりもん)』を潜り『住吉橋』を渡る。

木製の『住吉橋』そして『内仕切門(うちじきりもん)』を振り返る。

正面に見えるのが『観光案内所』。

『馬家曲輪』。

城址公園の南側に位置する馬屋曲輪は、三の丸から二の丸に入る大手筋(正式な登城ルート)の

重要な曲輪です。

三の丸からは馬出門、お茶壷曲輪からは中仕切門から馬屋曲輪へ入り銅門へと続きます。

江戸時代では登城者に対しての番所として機能していたようです。

馬屋曲輪には大腰掛や馬屋、二重隅櫓などの建物があり、

曲輪(お城の区切られた敷地)の外周は土塀と石垣で覆われていました。

又内側は馬出門から大腰掛、馬屋、中仕切門と板塀が巡らされていました。

『内冠木門(うちかぶきもん)』。

『馬出門(うまだしもん)』

『馬出門土橋』を渡る。

『馬出門土橋』から『馬出門』を振り返る。

そして駐車場に戻り、車で『小峯御鐘ノ台大堀切』に向かう。

小峯御鐘ノ台大堀切は小田原城本丸から近い順に東堀、中堀、西堀の3本の堀が並び、

これまでは東堀と中堀が散策可能でした。大堀切西堀では雄大な空堀と土塁が残り、

小田原城の最も外側に展開する堀や土塁からなる総構と西堀が接続している様子や、

小田原城の広大さを観察することができます。

東堀の堀底は遊歩道として公開されていたのでここを歩く。

『小峯御鐘ノ台大堀切東堀』

分断しており、敵の攻撃を防御するために築かれた空堀であると。

『小田原を守った総構と三本の堀切』。

小峯御鐘ノ台大堀切は、本丸へと続く八幡山丘陵の尾根を分断して構築されたものです。

この遺構は、慰霊塔側にある東堀、現在は道路になっている中堀、西側にある西堀の

三本の空堀で構成されています。

当時の様子が最も良く残っている東堀は幅が約20 ~ 30m、深さは土塁の頂上から

約12m あり、堀の法面は50 度という急な勾配で、空堀としては全国的にも

最大規模のものといえます。

巨大な大堀切。

大堀切をふたり占め。

そして日蓮宗・蓮船寺を訪ねた。

『本堂』。

小田原七福神の『大黒様』。

寺の前の広場(発掘跡か?)にいたのはは烏骨鶏(ウコッケイ)?

そして、純白のテマリ咲きアジサイが。

お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう

[国内旅行] カテゴリの最新記事

-

牛久大仏へ(その3) 2025.11.19

-

牛久大仏へ(その2) 2025.11.18

-

牛久大仏へ(その1) 2025.11.17

【毎日開催】

15記事にいいね!で1ポイント

10秒滞在

いいね!

--

/

--

© Rakuten Group, Inc.