PR

Keyword Search

Comments

New!

隠居人はせじぃさん

New!

隠居人はせじぃさん【時間が出来れば、…

New!

Gママさん

New!

Gママさん続日本100名城東北の… New! オジン0523さん

ムベの実を開くコツ…

noahnoahnoahさん

noahnoahnoahさんエコハウスにようこそ ecologicianさん

Calendar

『旧東海道を歩く』ブログ 目次

この日・5月24日(金)は早朝に起床。

部屋の窓から浜名湖を見る。日の出前で刻々と浜名湖がオレンジ色に染まって来ていた。

そしてこの日の浜名湖の先の山の端からの日の出。時間は4:45過ぎ。

しばらくカメラを構えながら日の出の光景を楽しむ。

浜名湖も赤く染まり赤い光の帯が。そして光の帯の中に小舟が。

そしてあっという間に丸い太陽が姿を現す。

浜名湖には多くの小舟が浮かんでいた。

何の漁をしているのであろうか。

オレンジ色に染まった水面に光る帯をズームで。

光の帯に向かって小舟も動き出していた。

燃え上がるが如き水面のカオス。

そして6:30からの無料の朝食を楽しむ。

宿泊した鷲津駅前のホテルを振り返る。

7時過ぎの電車で鷲津駅からJR線で浜松駅に戻る。

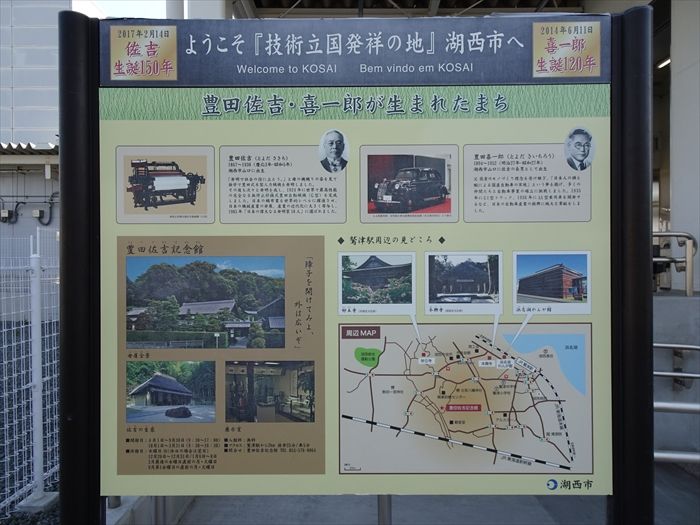

『ようこそ『技術立国発祥の地』湖西市へ』が鷲津駅前に。

湖西市は豊田佐吉・喜一郎がうまれたまちであると。

豊田佐吉は豊田紡織(現 トヨタ紡織)、豊田紡織廠、豊田自動織機製作所(現 豊田自動織機)を

創業、トヨタグループの創始者である。

豊田喜一郎は豊田佐吉の長男でトヨタ自動車創業者。

トヨタ自動車工業(現・トヨタ自動車)社長(第2代)、社団法人自動車技術会会長(第2代)

などを歴任した。

トヨタグループ創業者豊田佐吉の誕生120年を記念して、佐吉の誕生の地に1988年10月に

豊田佐吉記念館』があると。

この日の『旧東海道を歩く(浜松駅~新居宿)』のコース。

ひたすらJR東海道線、新幹線に沿って歩き、浜名湖を越えて行くのであった。

浜松駅まで約20分の移動。そしてこのひの旧東海道歩きのスタート。

浜松アクトタワーを振り返って。

浜松市水道のマンホール。

出世大名 家康くん と出世法師 直虎ちゃん。

時計は7:32を示していた。

新幹線沿いを進みこの先を成子交差点方面に右折。

この成子交差点付近には『西番所』があったとのことであるが、

「成子」交差点を通過。

直線道路が続く中、新幹線のガードを潜る。

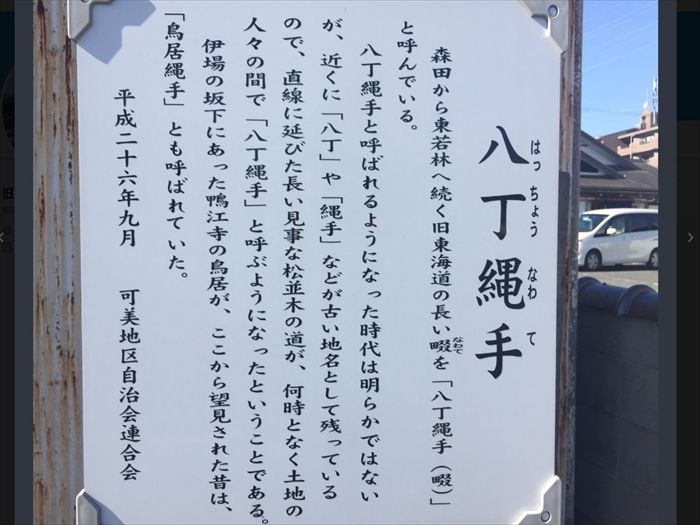

ガードを抜けると八丁畷(はっちょうなわて)と呼ばれる、まっすぐな道が

八丁(約800m)程続く。松並木が続く美しい所だったのだそうだ。

「八丁畷」というと、川崎宿を出た先にもあった。

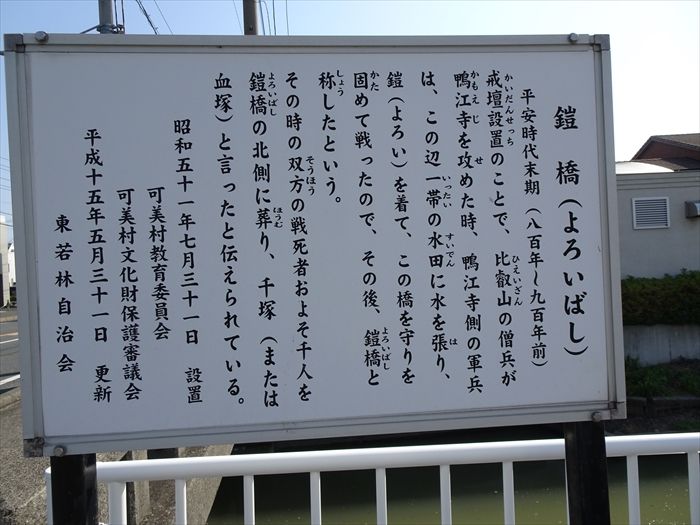

そしてバス停『よろい橋』を通過。

ここは今から約900年に比叡山延暦寺と鴨江寺の僧兵が対峙した言わば古戦場。

戦死者を葬ったとされる千塚(血塚とも)がどこに築かれていたのか今となってはわからないと。

平安の昔に思いを馳せてここを歩く。

浜松市中区から南区に入る。

前方に『鎧橋』。

鎧を着てこの橋の守りを固めて戦ったところから鎧橋の名がついたと。

下を流れる『堀留川』。

『鎧橋』と書かれた木柱。

『鎧橋(よろいばし)』。

「平安時代末期(八百年~九百年前)戒壇設置のことで、比叡山の僧兵が鴨江寺(かもえじ)を

守りを固めて戦ったので、その後、鎧橋と称したという。

その時の双方の戦死者およそ千人を鎧橋の北側に葬り、千塚(または血塚)と言ったと

伝えられている。」

『八丁縄手』

「森田から東若林へ続く旧東海道の長い畷を「八丁縄手(畷)」と読んでいる。

八丁縄手と呼ばれるようになった時代は明らかではないが、近くに「八丁」や「縄手」などが

古い地名として残っているので、直線に延びた長い見事な松並木の道が、何時となく土地の

人々の間で「八丁縄手」と呼ぶようになったということである。

伊場の坂下にあった鴨江寺の鳥居が、ここから望見された昔は、「鳥居縄手」とも

呼ばれていた。」

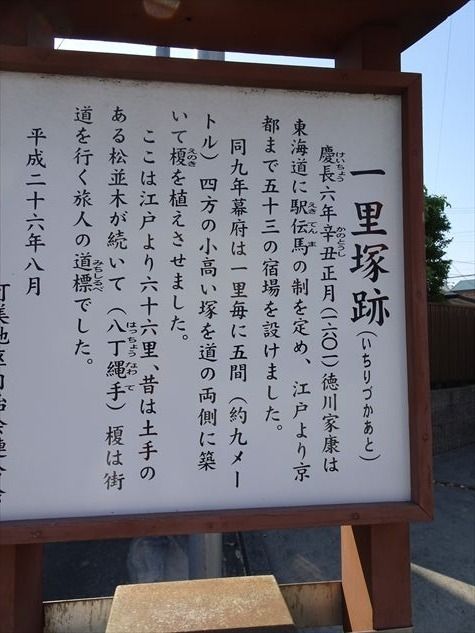

『若林一里塚跡』

鎧橋の先の左側にある岡本眼科クリニックの看板の脇に若林一塚跡があった。

「・・・・、ここは江戸日より66里、昔は土手のある松並木が続いて(八丁縄手)、

榎は街道を行く旅人の道標でした。」

東若林の交差点を進む。

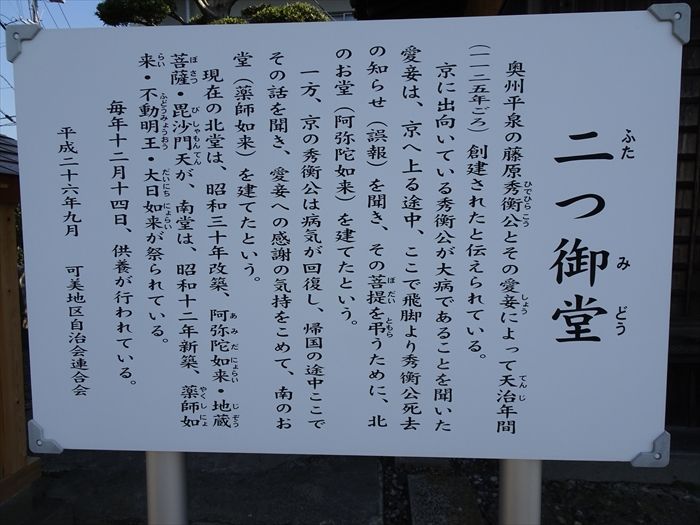

交差点先の先の両側にあったのが『二つ御堂』。

奥州平泉の藤原秀衡公とその愛妾によって天治年間( 1124-26 )に創建されたものであり、

北堂は愛妾が秀衡が京で病気の為亡くなったとの誤報を受けて建立したもので、

境内には二つ御堂解説と馬頭観音・弘法大師像・高札場跡標柱が建っており、御堂の西側には

秀衡の松がある。

右手にあったのが二つ御堂の内の北堂・『阿弥陀堂』。

北堂・『阿弥陀堂』。

『二つ御堂』、『高札場跡』、『馬場観音』の案内板が並んでいた。

「奥州平泉の藤原秀衡と、その愛妾によって、天治年間(1125年ごろ)創建されたと

伝えられている。

京へ出向いている秀衡公が大病であることを聞いた愛妾は、京へ上る途中、ここで飛脚より

秀衡公死去の知らせ(誤報)を聞き、その菩提をともらうために、北のお堂(阿弥陀如来)を

建てたという。一方、京の秀衡公は、病気が回復し、帰国の途中ここでその話を聞き、

愛妾への感謝の気持をこめて、南のお堂(薬師如来)を建てたという。

現在の北堂は、昭和三十年改築、阿弥陀如来・地蔵菩薩・毘沙門天が、南堂は、昭和十二年新築、

薬師如来・不動明王・大日如来が祭られている。

毎年十二月十四日、供養が行われている。」

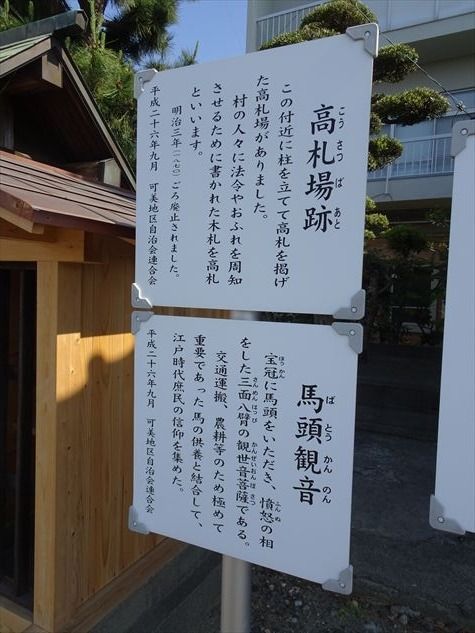

『高札場跡』

「この付近に柱を立てて高札を掲げた高札場がありました。

村の人々に法令やおふれを周知させるために書かれた木札を高札といいます。

明治三年(1870)ごろ廃止されました。」

『馬頭観音』

「宝冠に馬頭をいただき、憤怒の相をした三面八 臂 の観世音菩薩である。

交通b運搬、農耕等のため極めて重要であった馬の供養と結合して、江戸時代の庶民の信仰を

集めた。」

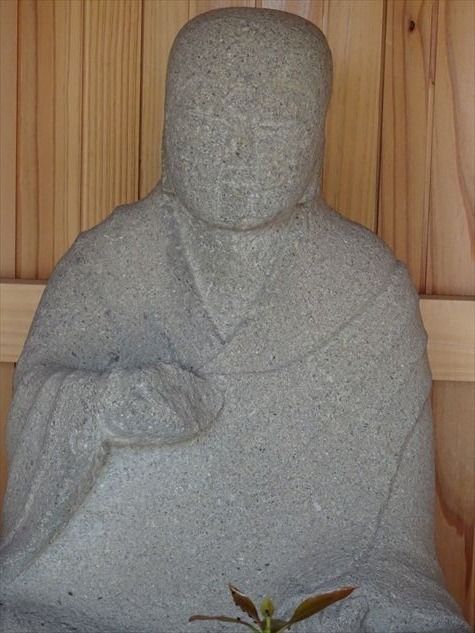

この石仏は??

北堂・『阿弥陀堂』裏の墓石群。

南堂は、秀衡が愛妾への感謝の気持ちを込めて建立したもので、御堂には

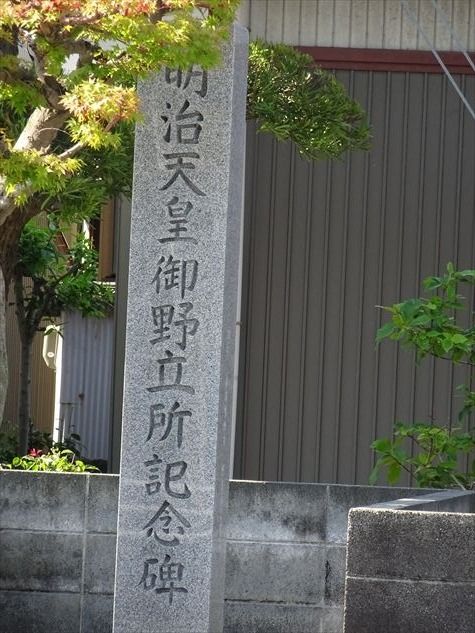

薬師如来・不動明王・大日如来が祭られており、境内には明治天皇御野立所記念碑が建っていた。

『南無薬師瑠璃光如来』の幟。

南堂・『薬師堂』から北堂・『阿弥陀堂』を見る。

南堂・『薬師堂』左には『明治天皇御野立所記念碑』が。

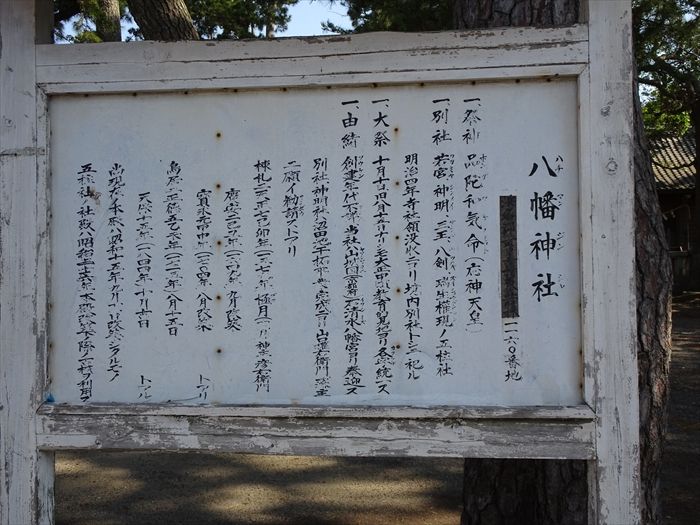

北堂・『阿弥陀堂』の横にあったのが『村社 八幡神社』。

正面から鳥居その奥に社殿(拝殿)を見る。

境内参道を進む。

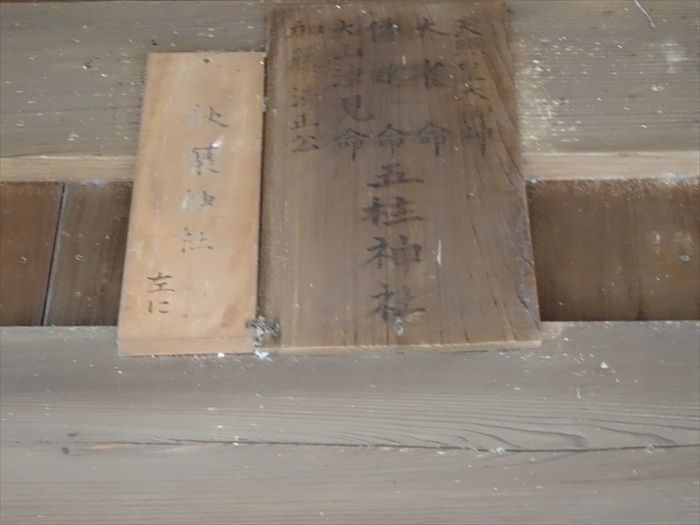

扁額には『天照皇大御神、大雀命、倭健命、大山津見命、加藤清正公』と。

『拝殿』。

八幡神社の創建年代等は不詳であるが、山城国(京都府)の石清水八幡宮より勧請したと。

ご祭神は品陀和気命(応神天皇)である。

若林の松並木。

『名残松』。

街道を先に進むと左側に東海道の松並木標柱があり、前後にまばらに『名残松』が立っている。

写真は、振り返って撮影したもの。

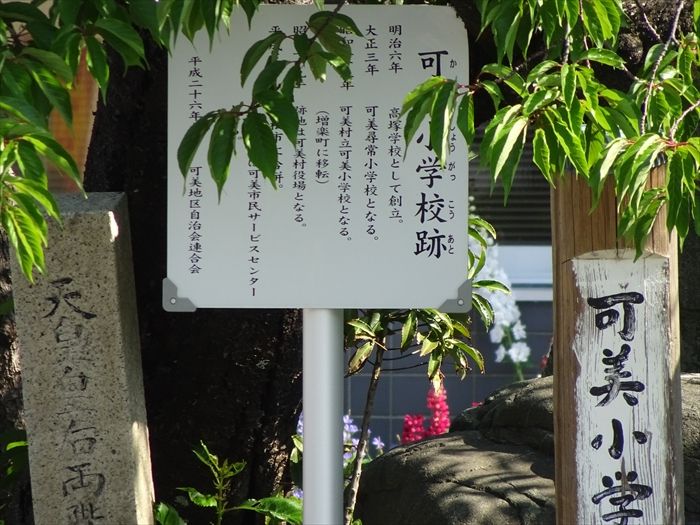

右手には『可美小学校跡』

可美市民サービスセンターの場所が可美小学校の旧地。

「 明治六年 高塚学校として創立。

大正三年 可美尋常小学校となる。

昭和二十二年 可美村立可美小学校となる。

(増楽町に移転)

昭和二十九年 跡地位可美村役場となる。

平成三年 浜松市に合併。

可美村役場は可美市民サービスセンター 」

『天皇皇后両陛下行幸啓記念』碑も。

・・・ つづく ・・・

-

藤澤浮世絵館・「御上洛東海道と幕末の浮… 2020.08.14

-

藤澤浮世絵館・「御上洛東海道と幕末の浮… 2020.08.13

-

藤澤浮世絵館・「御上洛東海道と幕末の浮… 2020.08.12