PR

Keyword Search

Comments

New!

隠居人はせじぃさん

New!

隠居人はせじぃさん【時間が出来れば、…

New!

Gママさん

New!

Gママさん続日本100名城東北の… New! オジン0523さん

ムベの実を開くコツ…

noahnoahnoahさん

noahnoahnoahさんエコハウスにようこそ ecologicianさん

Calendar

『旧東海道を歩く』ブログ 目次

5/末に辿り着いています。次回再開はもう少し気温が下がった9/中くらいからでしょうか。

ところで、以前、都内を訪ねた折に、以前訪ね残った品川宿周辺を立会川駅から品川駅に

向かって逆コースで歩き、これをブログアップしていませんでしたので、今回アップ4させていただきました。

昨年の 10月26日(金)に

『 旧東海道を歩く(品川~川崎)

』を歩いたが、その折には

旧東海道の両側「近く」の神社仏閣は訪ねたが、旧東海道の北側を走る国道15号線(第1京浜)の

北側は全く訪ねなかったので、今年1月9日(水)に大崎に出かけた折、午前中に自宅を出発し

京浜急行・立合川駅から国道15号線(第1京浜)沿いの散策を始めた。

訪ねた場所を 〇

で。

『立会川(たちあいがわ)』。

東京都目黒区および品川区を流れ東京湾に注ぐ二級河川。全長7.4km。

昭和20年代までは魚やザリガニが棲むきれいな小川であり、子供たちの絶好の遊び場であったが、

現在では大部分が暗渠となり、道路(立会道路)や、緑の豊富な遊歩道、公園などになっている。

まずは立会川駅近くにある、『天祖諏訪神社』を訪ねた。

裏門から境内へ入る。左手には『厳島神社』が。

そして天祖諏訪神社の境内。

『手水舎』。

『拝殿』。

拝殿正面。

お札、お守り販売所。

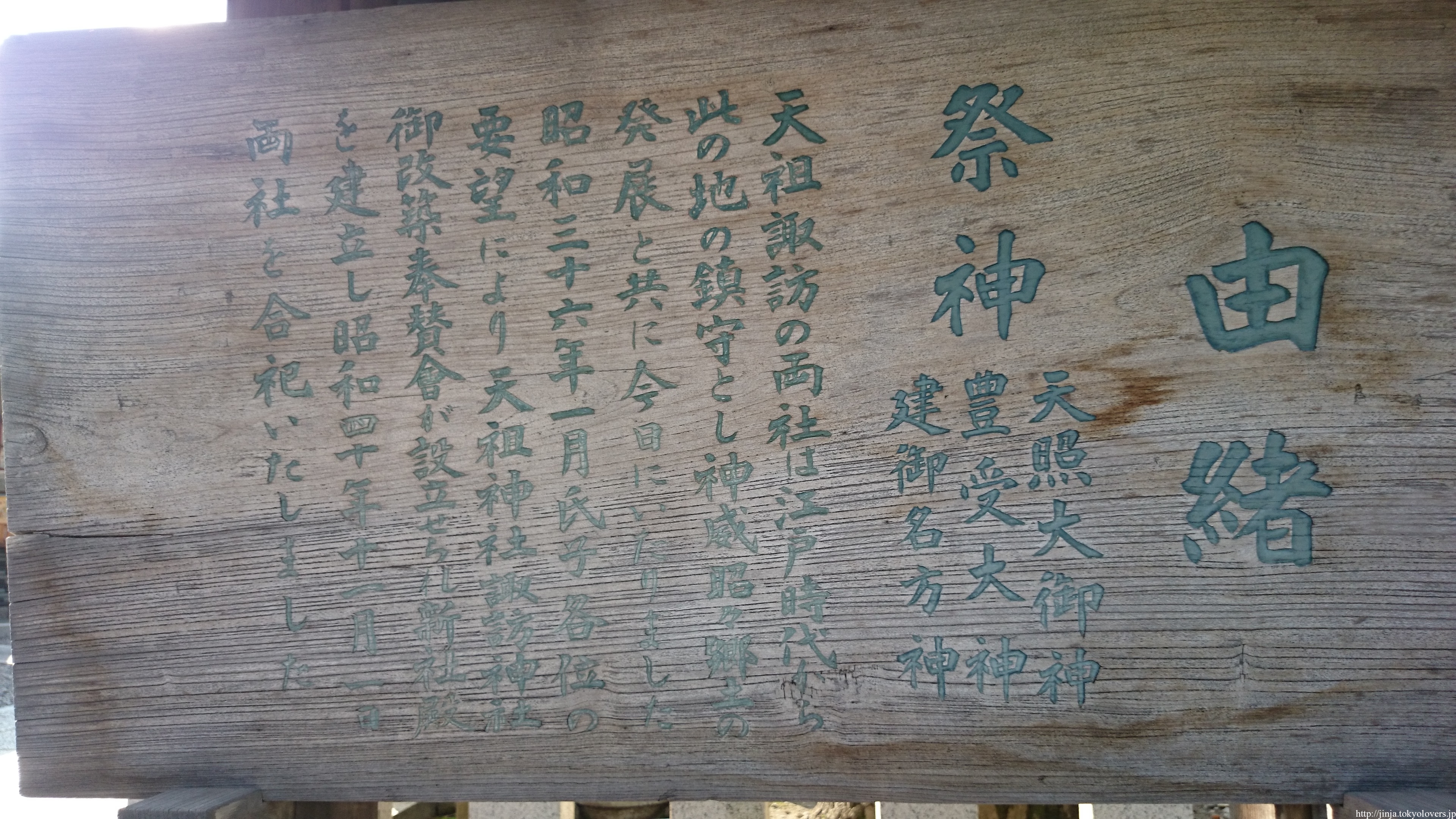

『由緒』。

古くより立会川を挟んで並び祀られていたとされる天祖神社と諏訪神社が合祀された神社である。

旧天祖神社は建久年間(1190~1198年)の大井郷之図や「神明社」の記述が見られること、

旧別当寺の海賞山地蔵院來福寺(現・東大井3-13-1)の創立が990(正暦元)年であることなどから、

平安末期から鎌倉初期には創建されていたと推測される。

また、旧諏訪神社は1631(寛永8)年以前の創建と見られており、旧松平土佐守下屋敷の

海岸寄り(現・立会川駅東側付近)にあったとされる。

御祭神は天照大御神・豊受大神・建御名方刀美神・小碓命。

こちらが『天祖 諏訪神社の正面 一の鳥居』。

昔のこの付近周辺の地名が書かれた提灯であろうか?

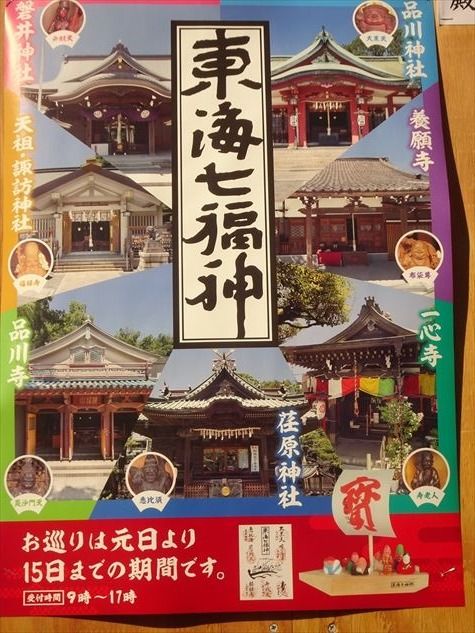

『東海七福神の福禄寿』。

『東海七福神』のポスター。

そして『天祖 諏訪神社』を後にし、立会川駅方面に戻ると広場にあったのが

品川区立北浜川児童遊園に建つ坂本龍馬のブロンズ像・『坂本龍馬像』。

2010年に京浜ロータリークラブより寄贈されたもので、龍馬が立会川にいたと

思われる20歳頃の顔を再現。

かつてこの辺りには土佐藩の鮫洲抱屋敷があった。この屋敷内には浜川砲台が築かれ、

若き坂本龍馬もこの地で守備についたと。

龍馬にとって浜川砲台は、人生のターニングポイントとなる大切な場所であったと。

立会川駅が前方上方に。

そして第1京浜を渡る。

そして訪ねたのが『旧・土佐高知藩山内家下屋敷跡』。

現在の品川区立浜川中学校を含む広大な地域一帯が、かつて土佐高知藩山内家の下屋敷であったと。

上屋敷は現在の千代田区丸の内にあったと説明板に。

国道15号線沿 浜川中学校に標識が建っていた。

そして、1869年(明治2) 、京急立会川駅近くのこの土佐藩下屋敷で当時の

品川縣知事古賀一平が 品川縣ビール醸造の工場(62坪) を設立し醸造開始したと。

幕末の殿様、 呑ん兵衛の容堂公は、さぞ喜んだことであろう。

明治10年、工場閉鎖。詳細記録なし「幻のビール」であると。

これが復活した『品川縣ビール』である。

【http://teishoin.net/blog/003151.html】より

更に奥に進み急な坂道の階段を進む。

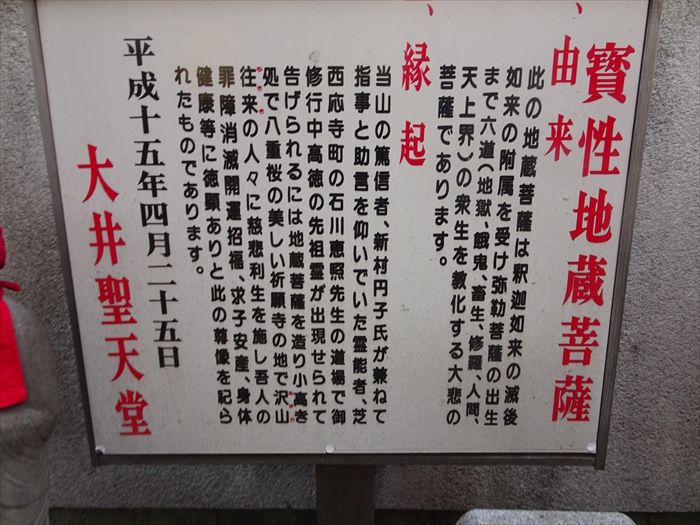

裏側から『大福生寺(だいふくしょうじ、大井聖天)』に入ると右手にあったのが

『寶性地蔵菩薩』。

説明文が私には難解。

正面に廻り山門である山王鳥居。神仏習合の名残りであろうか。

別名「大井聖天」と言われ大聖歓喜天を祀っています。

本堂には大聖歓喜天と観世音菩薩が祀られている。また東海三十三観音霊場の札所十六番。

東海三十三観音霊場は東京都品川区から神奈川県横浜市鶴見区にかけての東海道沿いの寺院で

構成される観音霊場。ちなみに札所初番は曹洞宗大本山の鶴見の総持寺。

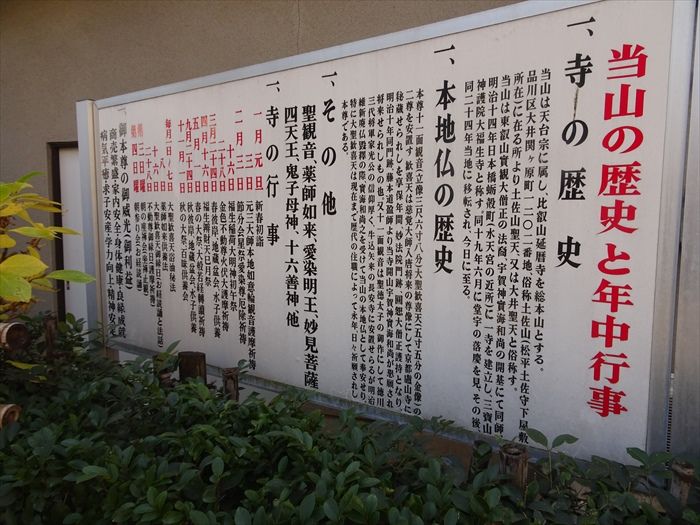

『大福生寺(大井聖天)』の歴史と年中行事。

『寺の歴史』

「天台宗に属し、比叡山延暦寺を総本山とする。品川区大井関ヶ原町1202番地、

俗称土佐山(松平土佐守下屋敷所在)に在る所より土佐山聖天、又は大井聖天と俗称す。

当山は東叡山寶観大僧正の法裔、宇賀神寶海和尚の開基にて同師、明治14年日本橋蛎殻町

(水天宮の近所)に一寺を建立し、三宝山神護院大福生寺と称す。

同19年6月に堂宇の落慶を見、その後同24年当地に移転され、今日に至る。」

『本地仏の歴史』

「本尊十一面観音(立像3尺6寸8分)大聖歓喜天(5寸5分の金像)2尊を安置す。

歓喜天は慈覚大師入唐の尊像にして京都蘆山寺に秘蔵せられしを享保年間、妙法院門跡。

円恕大僧正護持となり、明治10年同門跡、藤本道盈師より当寺開山宇賀神寶海和尚が

懇願され将来せられしもの也。又十一面観音は聖徳太子の御作にして徳川三代将軍家光公の

信仰厚く牛込矢来の長安寺に安置せらるが明治維新廃仏毀釈の際、寶海和尚を受けて

当山の本地仏として奉安せり。

特に大聖歓喜天は現在まで歴代の住職によって永年、日々祈願されし本尊である。

その他、聖観音、薬師如来、愛染明王、妙見菩薩、四天王、鬼子母神、十六善神」。

『護摩堂』

金色不動明王、五大明王などを祀ると。

護摩堂右の『福生稲荷』。

大きな『石碑』には、何が書かれているのであろうか?

『大福生寺』を後にし、次に向かったのが『来福寺』。

正面に『来福寺』山門。

真言宗智山派寺院の来福寺は、海賞山地蔵院と号す。

来福寺は、正来福寺は正暦元年(990)に智弁阿闍梨が創建したといい、文亀元年(1501)に

納経塚から経読地蔵を安置し、これを本尊とすると。

御府内八十八ヶ所霊場26番札所、玉川八十八ヶ所霊場74番札所、東海三十三観音霊場2番札所。

『御府内八十八ヶ所霊場26番札所』の石柱。

山門を潜り境内へ。

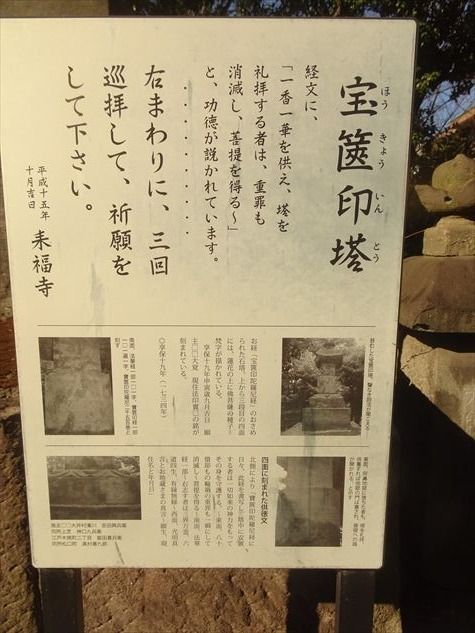

『宝篋印塔』。

「一香一華を供え、塔を礼拝する者は、重罪も消滅し、菩提を得る~」と。

遅ればせながら、私も右回りに、三回巡拝しましたが・・・・。

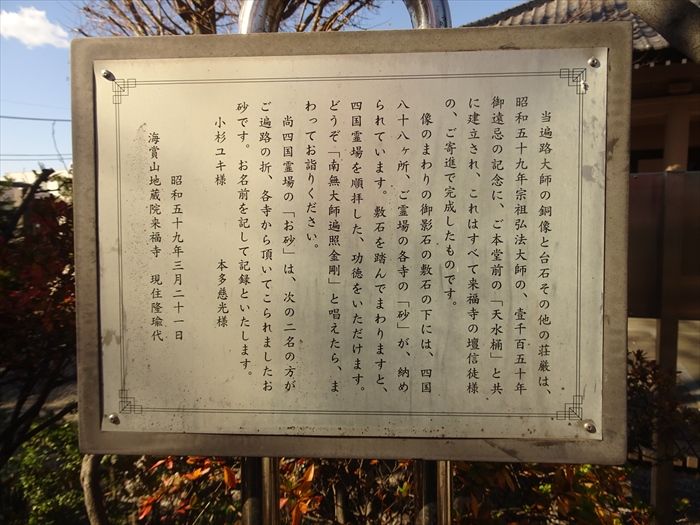

『弘法大師像』。

『弘法大師像』説明文。

境内には俳人 雪中庵蓼太の句碑(左)、饅頭の祖 林浄因の碑(右)が。

左の句碑は「世の中は三日見ぬ間に桜かな」と刻まれており、蓼太の死後間もなく

弟子たちが建てたもの。

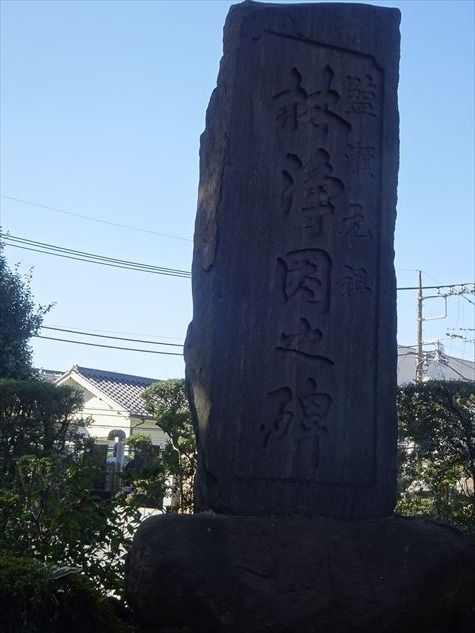

饅頭の祖 『林浄因の碑』。

林浄因(?~1359)は、室町時代初期に中国から日本に饅頭の製造法をもたらした人で、

菓子の塩瀬家の元祖。

碑は大正14年(1925)東京丸の内の塩瀬総本家らが発起人になって建立されたと。

『本堂』。

海賞山地蔵院来福寺は平安時代、正暦元年(990)創建の真言宗の寺。

高台にある静かな寺でかつては品川の海が望めたと。

本尊は土中の読経を聞いて掘り起されたと伝えられる「延命地蔵」で、別名 経読地蔵とも

呼ばれていると。

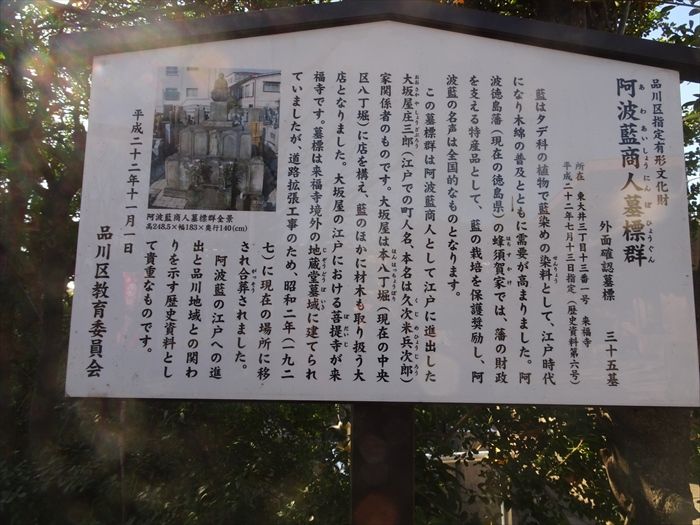

ここ来福寺には阿波商人の墓が。

寛永年間(1624~44)から明治までの約200年間に、来福寺に葬られた阿波国(現徳島県)の

藍商人の墓66基を、明治2年(1927)に整理して合葬したもの。

江戸時代を通じて、品川湊を中心に阿波の藍商人が活躍していたことがわかると。

境内にはガラス窓の大きい建物も。

こちらは寺務所か?

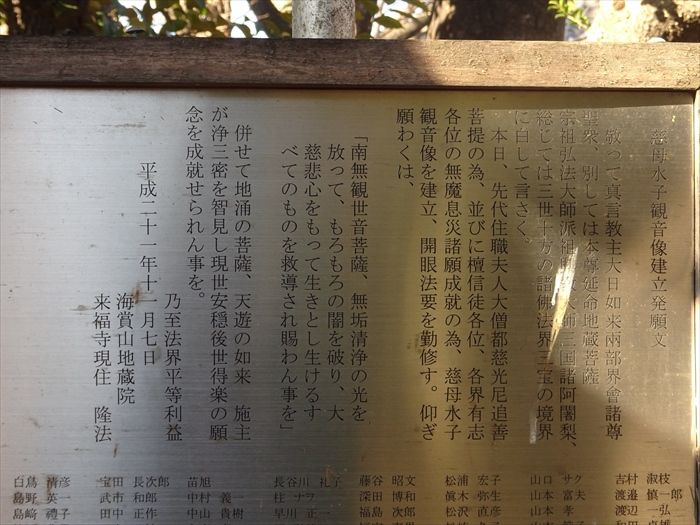

『慈母水子観音像』。

『慈母水子観音像建立発願文』。

著名人の奉納した桜の木。

「安倍晋三」の文字が。

境内には多くの石仏、墓石、石碑が。

そして次に『梶原稲荷神社』を訪ねた。

梶山氏館跡の一部と考えられている土地。

狭い参道を進んで行くと、様々な種類の狐の姿が。

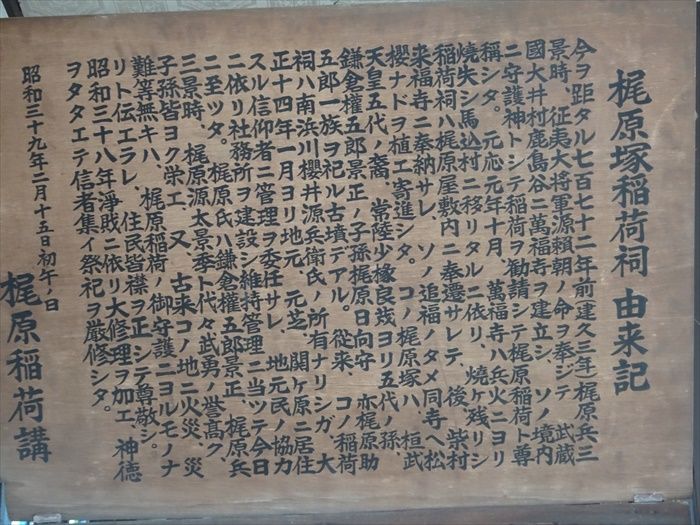

「今を距たる772年前(建久3年)梶原兵三景時、征夷大将軍源頼朝の命を奉じて、

武蔵国大井村鹿島谷に萬福寺を建立し、その境内に守護神として稲荷を勧請して梶原稲荷と尊称した。

元応元年10月、萬福寺は兵火により焼失し馬込村に移りたるに依り、焼ヶ残りし稲荷祠は

梶原屋敷内に奉遷されて、後、柴村来福寺に奉納され、その追福のため同寺へ松櫻などを

植え寄進した。この梶原塚は、桓武天皇5代の裔、常陸少椽良茂より5代の孫、鎌倉權五郎景正の子

孫梶原日向守、亦梶原助五郎一族を祀る古墳である。従来、この稲荷祠は南浜川櫻井源兵衛氏の

所有なりしが、大正14年1月より地元、元芝、関ヶ原に居住する信仰者に管理を委任され、

地元民の協力に依り社務所を建設し維持管理に当って今日に至った。梶原氏は鎌倉權五郎景正、

梶原兵三景時、梶原源太景季と代々武勇の誉高く、子孫皆よく栄え、又、古来この地に火災、

災難等無きは、梶原稲荷の御守護によるものなりと伝えられ、住民皆襟を正して尊敬し。

昭和38年浄財に依り大修理を加え、神徳をたたえて信者集い祭祀を厳修した。

昭和39年2月15日初午の日 梶原稲荷講」。

・・・ つづく

・・・

-

藤澤浮世絵館・「御上洛東海道と幕末の浮… 2020.08.14

-

藤澤浮世絵館・「御上洛東海道と幕末の浮… 2020.08.13

-

藤澤浮世絵館・「御上洛東海道と幕末の浮… 2020.08.12