PR

Keyword Search

Comments

【甥のステント挿入…

New!

Gママさん

New!

Gママさん2025年版・岡山大学…

New!

隠居人はせじぃさん

New!

隠居人はせじぃさんムベの実を開くコツ…

noahnoahnoahさん

noahnoahnoahさんエコハウスにようこそ ecologicianさん

Calendar

『旧東海道を歩く』ブログ 目次

この日の「旧東海道を歩く(品川・第1京浜北側・東大井~南品川)」で最後に訪ねた場所。

北番場参道通りを第1京浜方面に向かうと正面に岩が積み上げられた大きな丘が出現。

これが都内最大の高さを誇る15m超えの富士塚『品川富士』。

そして第1京浜を渡る横断歩道からの『品川神社』入口。

品川神社を訪ねる前に、神社の近くにある『清徳寺』を訪ねた。

正門から『清徳寺』を。

境内は狭く民家の庭の如し。

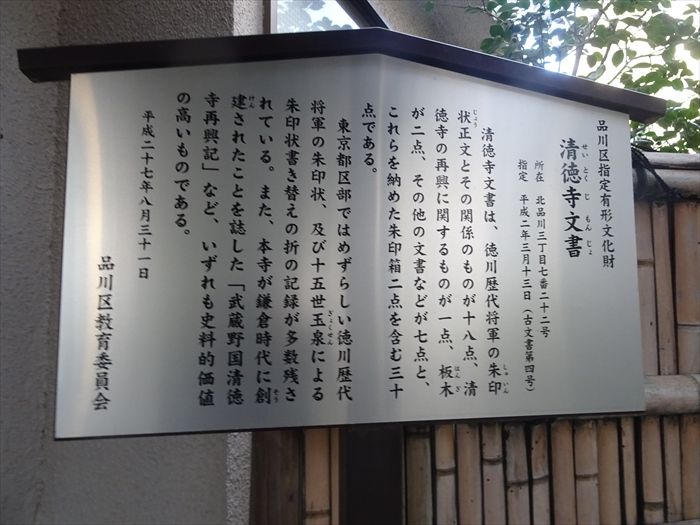

『清徳寺文書』。

徳川歴代将軍の朱印状正文とその関係のもの、他。板木が2点、その他の文書が7点と、

これらを収めた朱印箱2点の30点からなる。

とくに朱印状正文が現存するのは東京区部では珍しいのだと。

こちらが清徳寺『本堂』。

山号は福聚山。鎌倉時代の元徳2年(1330)に創建された禅宗寺院で、開山は鎌倉・建長寺も

30世、仏寿禅師 枢翁妙環(すうおうみょうかん)(?~1354)と考えられる。

天正9年(1591)には、徳川家康から10石の寺領を賜っていると。

旧東海寺の城内にあり、東海寺の建立に際して、近隣の多くの寺院が移転を命ぜられた中で、

清徳寺は沢庵の宿寺となっていたため、元の場所に残されたと伝えられると。

寺の本堂前に高さ2mほどの石碑が建っていた。『無外坊胡麿仁者蕉禅創業之地』と。

柳下胡麿という人物は 明治時代の俳人。俳号は「無外坊」。

“蕉禅派”という流派を起し、蕉禅新聞を発行した。 著書に『蕉禅道句大鑑』等があるという。

それ以上の詳しいことは不明だが、この石碑は 胡麿がここ清徳寺において

蕉禅派を創業したことを記念して建てられたものと推定されると。

なお、鎌倉の建長寺には、『蕉禅俳諧五哲記念碑』という碑が見られると。

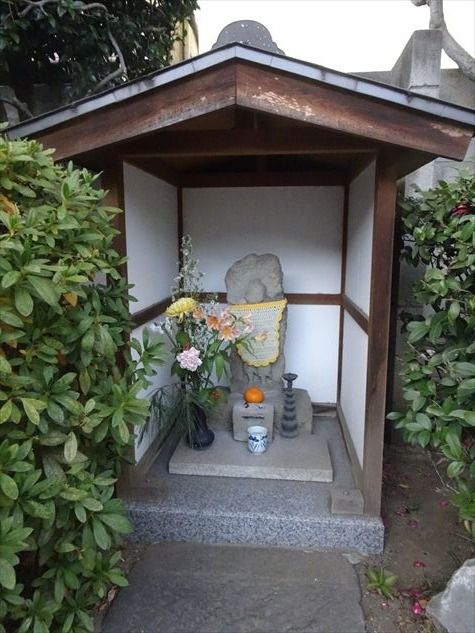

境内の小さな祠には地蔵様が。

こちらも境内の小さな石祠。

狐に帽子、衣類は珍しいのであった。

本堂を脇門から。

そして再び品川神社前の第1京浜・北品川三丁目交差点まで戻る。

第1京浜の先が京浜急行線の高架。

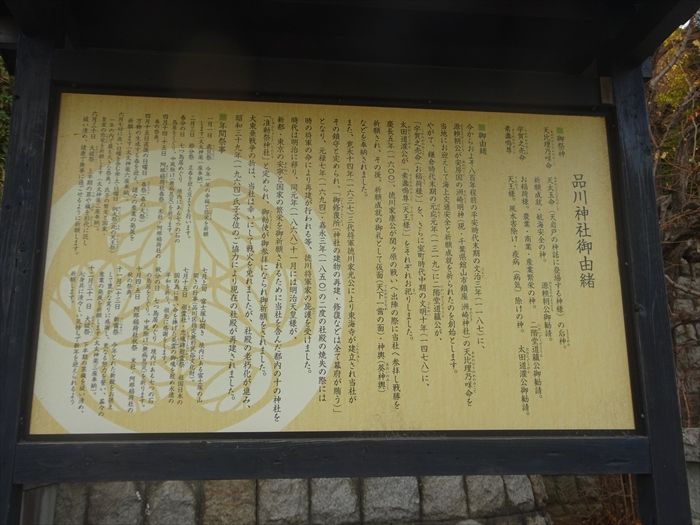

そして『品川神社 御由緒』。

「今からおよそ八百年程前の平安時代末期の文治三年(一一八七)に、 源頼朝公が安房国の

洲崎明神(現・千葉県館山市鎮座洲崎神社)の天比理乃咩命を 当地にお迎えして海上交通安全と

祈願成就を祈られたのを創始とします。やがて、鎌倉時代末期の元応元年(一三一九)に

二階堂道蘊公が、 「宇賀之売命(お稲荷様)」を、さらに室町時代中期の文明十年

(一四七八)に、 太田道灌公が「素盞鳴尊(天王様)」をそれぞれお祀りしました。

慶長五年(一六〇〇)、徳川家康公が関ヶ原の戦いへ出陣の際に当社へ参拝し戦勝を 祈願され、

その後、祈願成就の御礼として仮面(天下一嘗の面)・神輿(葵神輿) などを奉納されました。

また、寛永十四年(一六三七)三代将軍徳川家光公により東海寺が建立され当社が その鎮守と

定められ、「御修覆所(神社の建物の再建・修復などは全て幕府が賄う) となり、

元禄七年(一六九四)・嘉永三年(一八五〇)の二度の社殿の焼失の際には 時の将軍の命により

再建が行われる等、徳川将軍家の庇護を受けました。

時代は明治に移り、同元年(一八六八)十一月には明治天皇様が、 新都・東京の安寧と

国家の繁栄を御祈願されるために当社を含んだ都内の十の神社を 「准勅祭神社」と定められ、

御勅使が御参拝になられ御祈願をされました。大東亜戦争の折は、当社は幸いにして戦火を

免れましたが、社殿の老朽化が進み、 昭和三十九年(一九六四)氏子各位のご協力により

現在の社殿が再建されました。」

鳥居の左横には東海七福神の立派な『大黒天』像が建っていた。

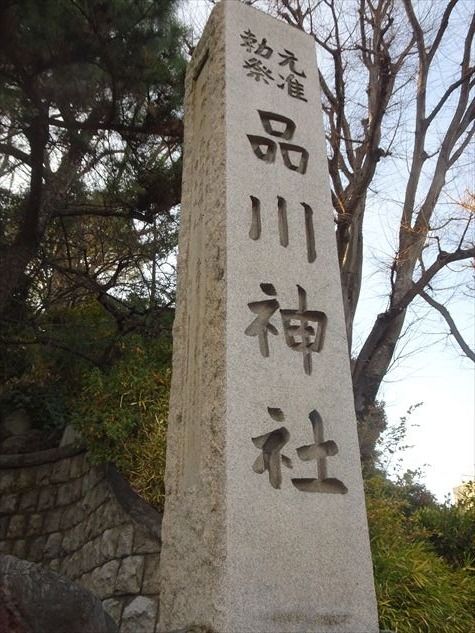

『元准勅祭 品川神社』と刻まれた大きな社標。

「准勅祭社」とは、明治元年11月8日に定められた、東京近郊の主だった神社12社。

勅祭社とは、勅使が参向して祭祀が執行される神社のことで、武蔵国一宮の氷川神社など

全国に鎮座する17社を指す。

准勅祭社とは、これに準ずる社格です。明治3年9月1日には准勅祭社の制度は廃止され、そ

れぞれ府県社、郷社となったと。

そして『一の鳥居』の両柱に龍が。

鳥居の柱にまとわりつく龍。向かって左が昇り龍。右が下り龍。

東京三鳥居の一つらしい。

残りの二つは、高円寺境内の稲荷社と馬橋稲荷神社の鳥居であると。

巨大な『狛犬』(左)。

巨大な『狛犬』(右)。

品川神社 配置案内図。

品川神社『二の鳥居』。

50数段の石段を上がりきると、二の鳥居が。その先に三の鳥居と拝殿が見える。

『富士 浅間神社』。

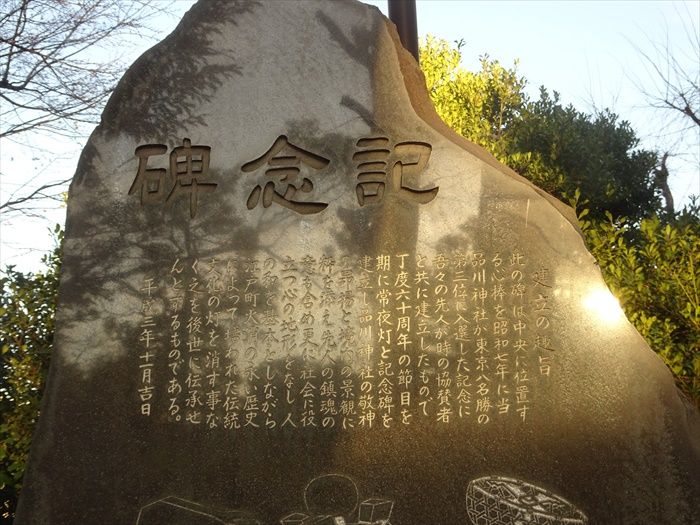

『祝 八名勝 入選碑』

昭和7年に当品川神社が東京八名勝の第三位に入選した記念に建立したと。

『恩賜養老杯碑』。

左は『千客萬来 商売繁盛』、

右には『大いなる 希望に歩め 春立つ日』立春初詣東海七福神めぐり発祥の碑。

『包丁塚』。

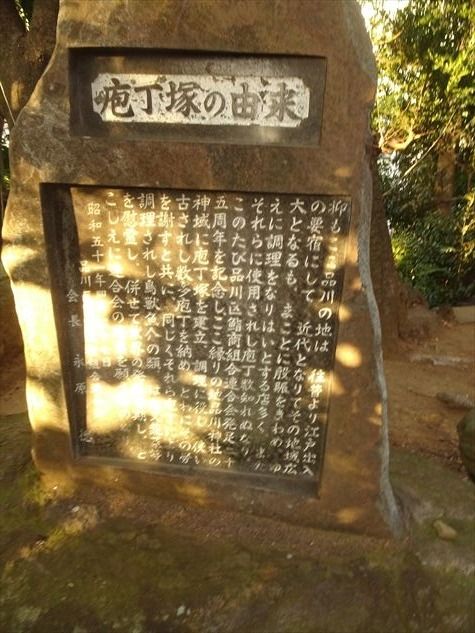

『包丁塚の由来』。

「抑もここ品川の地は 往昔より江戸出入りの要宿にして近代となりてその地域広大となるも、

まことに殷賑をきわめ、ゆえに調理をなりはいとする店多く、またそれらに使用されし

包丁数知れぬなり。このたび品川区鮨商組合連合会発足二十五周年を記念し、

ここに縁りの地品川神社の神域に包丁塚を建立、調理に役し、使い古されし数多包丁を納め、

とわにその労を謝すと共に、同じくそれら包丁により調理されし鳥獣魚介の類、

はた又惣菜等等を慰霊し、併せて業界の発展を期し とこしえに連合会の隆昌を願うものなり。」

『御嶽神社』。

御嶽神社の鳥居。

品川神社『三の鳥居』。

『神楽殿』。

『本殿』。

『阿那稲荷神社』前の朱の鳥居がつづく。

朱色の鳥居の列をくぐっていくと、その列から外れるような場所に、阿那稲荷神社の上社があり、

朱色の鳥居の列は、上社の右手斜め下へと続いていた。

『祖霊社』。

大砲の弾のようなものも、隣りに。

『阿那(あな)稲荷神社』上社。

社殿内部。

『阿那(あな)稲荷神社』下社。

正面に、「大国主恵比須神社」「天王白龍弁財天社」「八百萬神社」が並んで鎮座。

社殿前の『手水舎』。

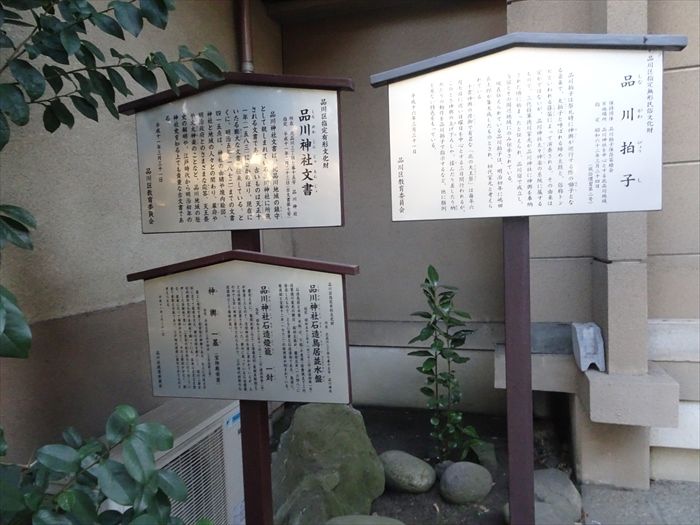

『品川神社文書』『品川拍子』『品川神社石造鳥居並水盤・品川神社石造燈籠・神輿一基』。

『寶物殿』。

『社務所』。

御祭神は

・天比理乃咩命(あめのひりのめのみこと、天太玉命の后神。祈願成就・航海安全の神。

源頼朝公御勧請。)、

・宇賀之売命(うかのみたまのかみ、お稲荷様。農業・商業・産業繁栄の神。

二階堂道蘊公御勧請。)、

・素盞嗚尊(すさのおのみこと、天王様。風水害除け・疫病(病気)除けの神。

太田道灌公御勧請)。

板垣退助の墓に向かう。

高源院が世田谷区に移転した時に、墓だけがここに残った。墓は夫人の墓と並んで建っている。

板垣は、明治7年、日本で最初の政党である愛国公党を結成。

日本に国会の開設を促し、自由民権運動の父と呼ばれる政治家。自由党(現/自由民主党)の

初代総裁を務め、晩年は、社会事業にも尽くした。

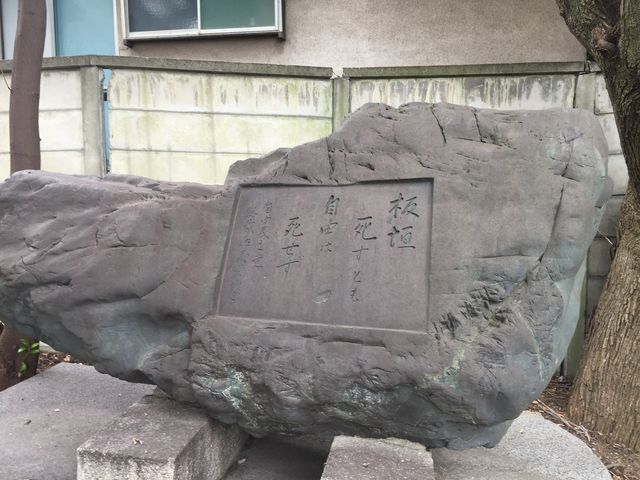

墓の傍らに、遊説中に刺客に襲われた際に言ったと伝えられている有名な言葉

「板垣死すとも自由は死せず」が刻まれた石碑が建っている。

「自由民主党/総裁佐藤栄作書」と刻まれていた。

そして、石段を下る途中、右手に品川富士に続く登山道の入り口が。

富士信仰に基づく富士山に模して造営された人工の山や塚で

富士山から運ばれた溶岩を積み上げて造ったものだと。

なかなか富士登山が出来ない人も、ここに登れば富士山と同じご利益があるのだと。

品川神社の富士塚は高さ15メートルで都内最大規模。

その登山道は江戸時代の富士信仰をそのまま今に伝える貴重な史跡で

右手の孔(祠)の中には厳しい顔付きの修験道の行者の姿が。

富士塚への登山道に入るとすぐに「一合目」の標石、そのすぐ先には「二合目」が見えた。

さらにその先の石段が「三合目」からはじまり、中頃に「四合目」、石段の上部には

「五合目」の標石が立っていた。

「五合目」から「六合目」は、段差がないフラットな登山道の中間地点。

視界が開けて束の間の休息に。「六合目」から先は、神社の石段感が無くなり、

富士塚らしく雰囲気がガラッと変わるのであった。ここから先は、狭く勾配が急になり、

足場も石段と比べると不規則な為、踏み外さない様に慎重に進みたいところ。

そして品川富士の山頂に到着。山頂は3~4メートル位の円形広場。

見事な眺め!!。

頂上には5色の吹き流しが青空を背景に棚引いていた。

そして品川神社を後にして、品川駅に向かう。

左手に曲がると『御殿山通り』が。

御殿山の地名のおこりは、太田道灌の館があったからとも、また江戸時代に将軍の別邸が

あったからともいわれている。この通りが御殿山を横断する通りであることから

「御殿山通り」となったと。

『新八ツ山橋』を渡る。

下には、東海道新幹線、東海道線、山手線が走る。

そして品川・港南地区の高層ビル群。

そして品川駅から東京駅に向かったのであった。

・・・完・・・

-

藤澤浮世絵館・「御上洛東海道と幕末の浮… 2020.08.14

-

藤澤浮世絵館・「御上洛東海道と幕末の浮… 2020.08.13

-

藤澤浮世絵館・「御上洛東海道と幕末の浮… 2020.08.12