PR

X

Keyword Search

▼キーワード検索

Comments

続日本100名城東北の…

New!

オジン0523さん

常緑樹に囲まれて目… New!

隠居人はせじぃさん

New!

隠居人はせじぃさん

【小は大を兼ねるか… Gママさん

Gママさん

ムベの実を開くコツ… noahnoahnoahさん

noahnoahnoahさん

エコハウスにようこそ ecologicianさん

常緑樹に囲まれて目…

New!

隠居人はせじぃさん

New!

隠居人はせじぃさん【小は大を兼ねるか…

Gママさん

Gママさんムベの実を開くコツ…

noahnoahnoahさん

noahnoahnoahさんエコハウスにようこそ ecologicianさん

Calendar

カテゴリ: 国内旅行

「大島緑道公園」を「新大橋通り」に向かって南に歩く。

1972年に全線廃止となった都電砂町線の一部区間(堅川人道橋から新大橋通りを経て、

明治通りに合流するまで)が公園として整備されていた。

1978年4月1日開園。春は桜の名所としても知られている。

中央の白線が往時の都電の姿を想起させるのであった。

「大島緑道公園」碑。

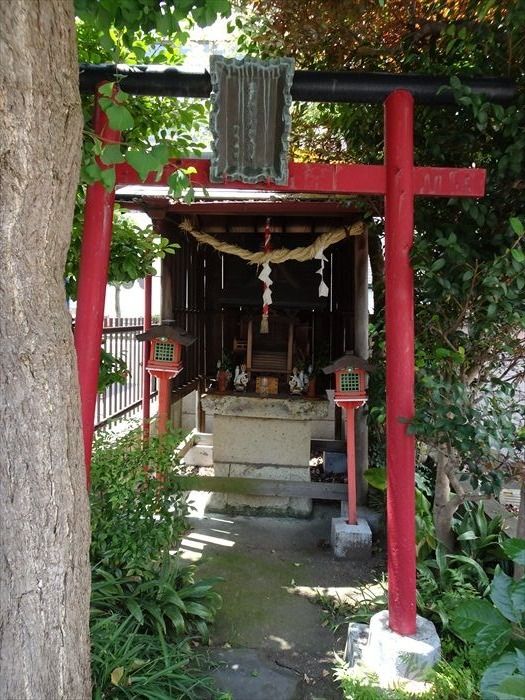

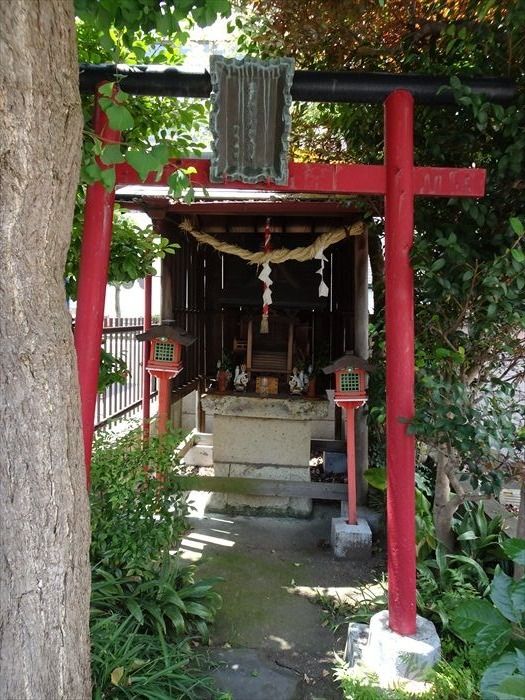

左手にあったのが「子安稲荷社」。

出産の祈神霊の力により、子を安く産むという伝説により、何時のころからか子安神社と

称するようになったと。

高砂鉄工所(子安稲荷神社近く、江東区大島3-7・8付近)の拡張工事により、昭和30年頃

当地へ遷座したとのこと。

「子安稲荷社」社号標。江東区大島3-21-9。

「社殿」。

御祭神は宇迦能魂之神(うかのみたまのかみ)。

「社殿」の扁額「子安稲荷」。

続いて訪ねたのが「大島緑道公園」を右に折れた場所にあった「観妙寺」。

日蓮宗寺院の観妙寺は、大島山と号す。観妙寺は、昭和3年(1928)に大島教会として発足、

昭和39年に大島山観妙寺と号したと。

永代供養塔。

「大島山観妙寺辨天講」の文字が。

「大島山観妙寺辨天講」。

正面が「本堂・庫裡」。

そして大島3丁目の住宅街の角の手前にあったのが「豊見徳龍稲荷」。

扁額「豊見徳龍稲荷大明神」

更にこの角を南に進むと「新大橋通り」に突き当たった。

そして「新大橋通り」との交差点の角にあったのが「曹洞宗 羅漢寺」。

山門を正面から。

「曹洞宗 羅漢寺」寺号評。

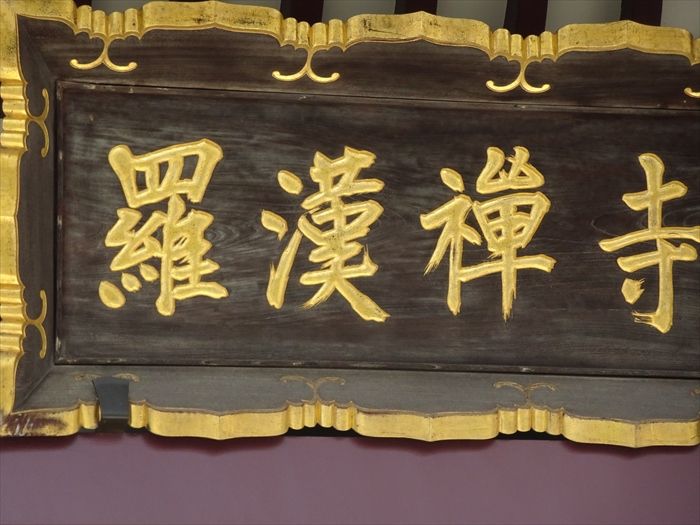

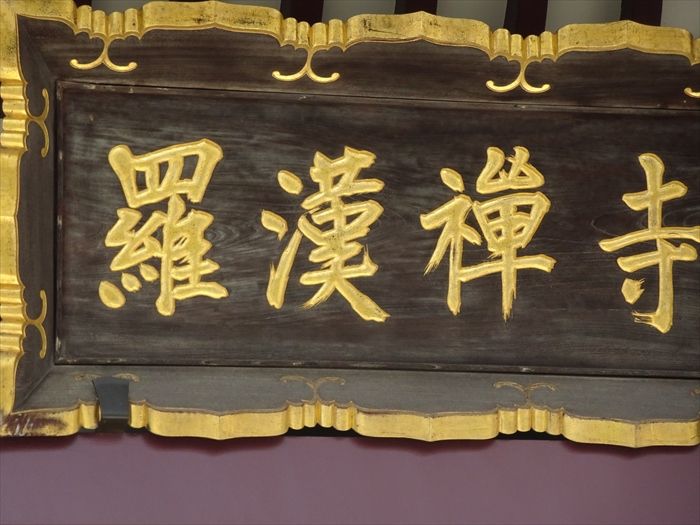

この扁額は「円通三匝院」と書かれているとのこと。

調べてみるとこの寺は「祥安山 円通三匝院 羅漢寺」。

「本堂」。

江戸期、現在地(本所五之橋南)には、元禄八年(一六九五)に将軍吉宗により寺地

一五〇〇坪を与えられて創建された天恩山羅漢寺という黄葉宗の寺院があり、五〇〇体の

羅漢が安置されていた。なお、無檀家の新寺のため、五〇〇俵を賜る(『新編武蔵風土記稿』

巻之二四)。この寺は弘化三年(一八四六) の暴風雨と安政二年(一八五五)の大地震で

堂字が倒壊し、明治維新により、幕府からの援助もなくなり、田沼の間で地盤も脆弱なため、

明治二〇年に本所区緑町に移転し、明治四二年には下目黒に移った(『目黒区大観』)。

『大島町誌』によれば、明治三六年(一九〇三)に羅漢寺跡地に祥安寺(曹洞宗)が信徒総代の

手により多摩郡氷川村から移される。戦前は毎月二日・一七日・二六日の三回縁日を催し、

羅漢通りには露店が軒を並べ賑わった。昭和一一年(一九三六)に羅漢寺と改称した。

扁額は「羅漢禅寺 」.

「本堂内部」。

境内の石仏と石灯籠。

本堂前から「区文化センター前」交差点を望む。

歴史を感じさせる石灯籠。

「高巖院殿 尊前」と刻まれていた。

「江東区総合区民センター」が正面に。

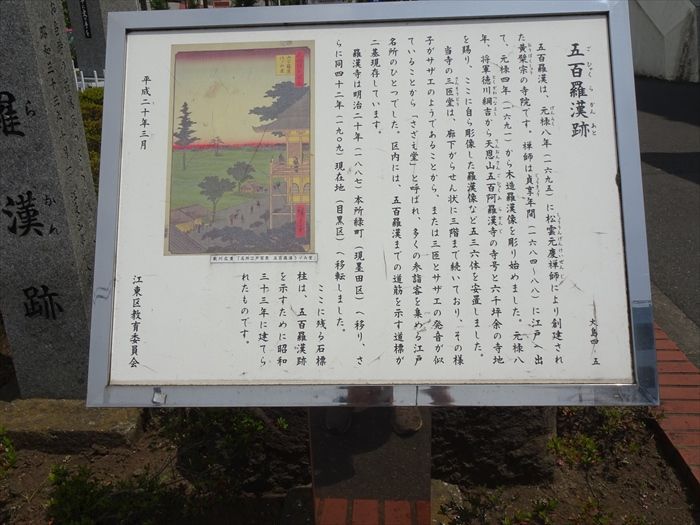

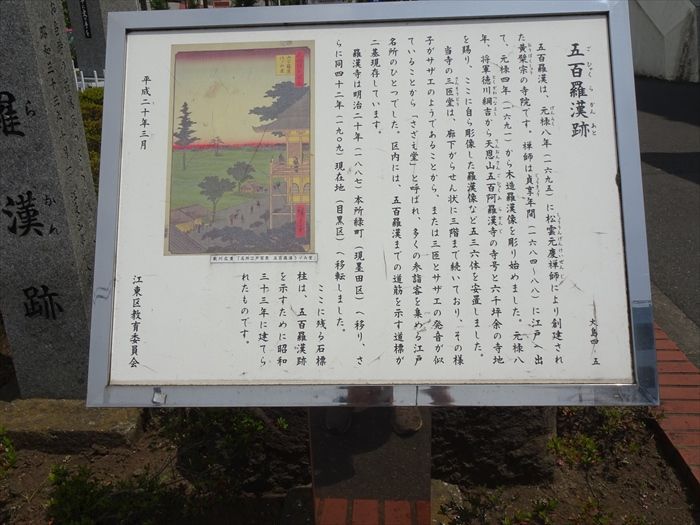

「江東区総合区民センター」の所にあった「五百羅漢跡」碑。

江東区大島4丁目5番1号。

元禄八年この付近に黄檗宗松雲禅師作の羅漢像五百体を安置する広壮な羅漢寺が創立せられ

五百らかんという名所として知られてきたが羅漢寺は明治二十年に墨田区へさらに同四十二年

目黒区へ移転したが、なお当時の羅漢像の多くを残している。

「五百羅漢跡

五百羅漢は、元禄8年(1695)に松雲元慶禅師により創建された黄檗宗の寺院です。

禅師は貞享年間(1684~1688)に江戸へ出て、元禄4年(1691)から木造羅漢像を

彫り始めました。元禄8年(1695)、将軍徳川綱吉から天恩山五百羅漢寺の寺号と

6千坪余の寺地を賜り、ここに自ら彫像した羅漢像など536体を安置しました。

当寺の三匝堂は、廊下がらせん状に3階まで続いており、その様子がサザエのようである

ことから、または三匝とサザエの発音が似ていることから「さざえ堂」と呼ばれ、

多くの参詣客を集める江戸名所のひとつでした。区内には、五百羅漢までの道筋を示す道標が

2基現存しています。

羅漢寺は明治20年(1887)本所緑町(現墨田区)へ移り、さらに明治42年(1909)現在地

(目黒区)へ移転しました。

ここに残る石標柱は、五百羅漢跡を示すために昭和33年(1958)に建てられたものです。」

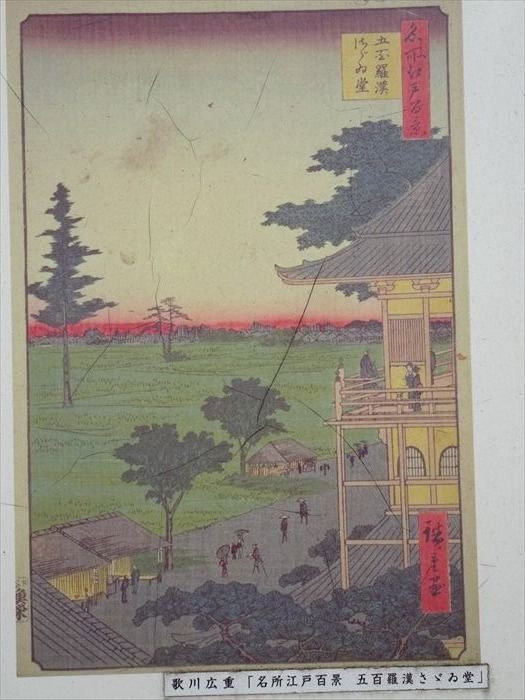

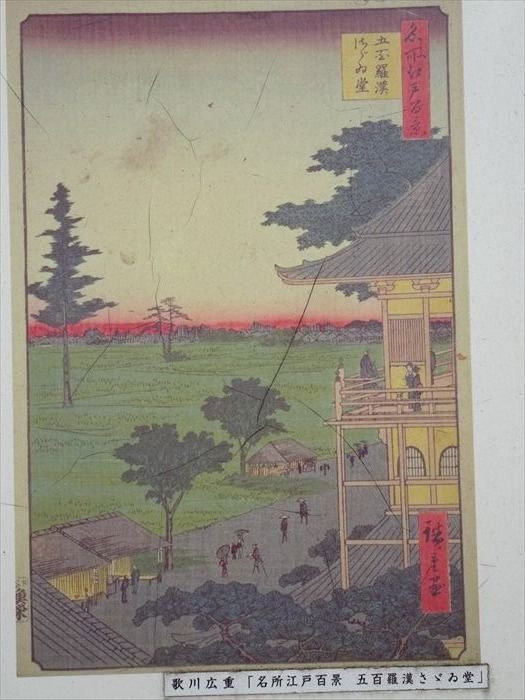

「歌川広重 名所江戸百景 五百羅漢さゞゐ堂」

そして「新大橋通り」を進むと左手にあったのが

「亀出神社」、「亀出子育地蔵尊」と「草分稲荷大明神」。

「亀出子育地蔵尊」の社殿。

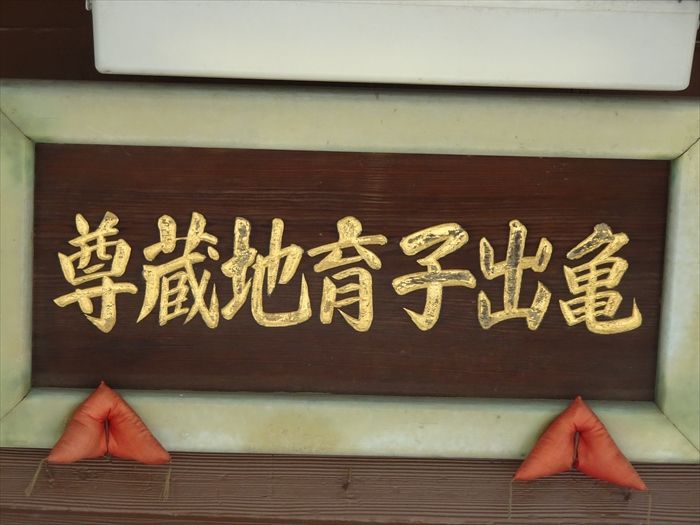

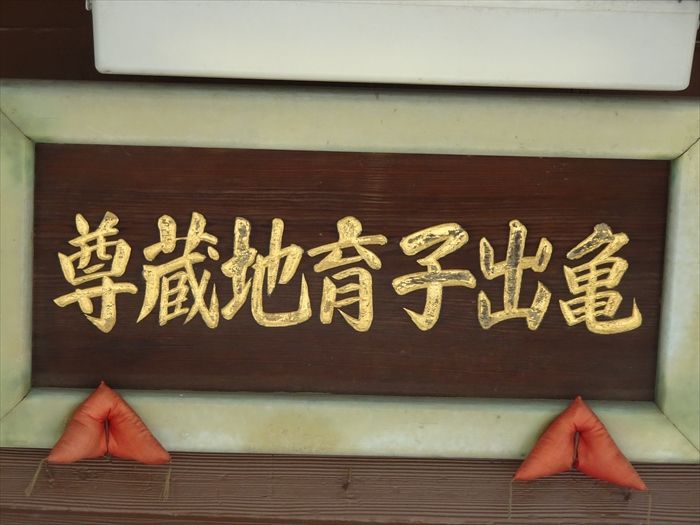

扁額「亀出子育地蔵尊」。

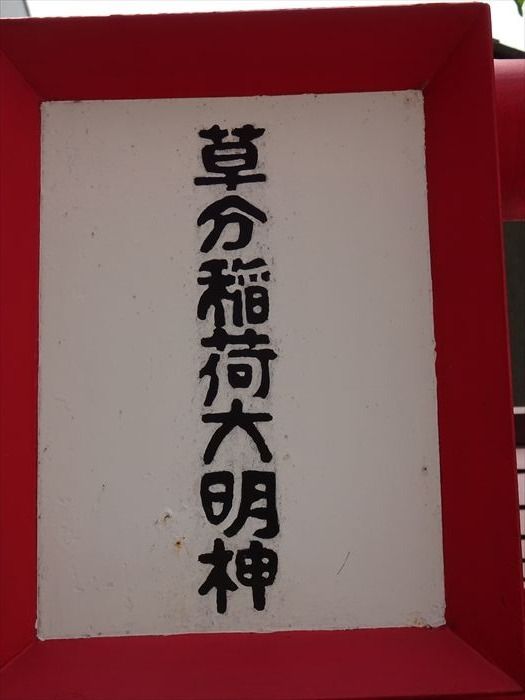

そしてこちらが「草分稲荷大明神」。

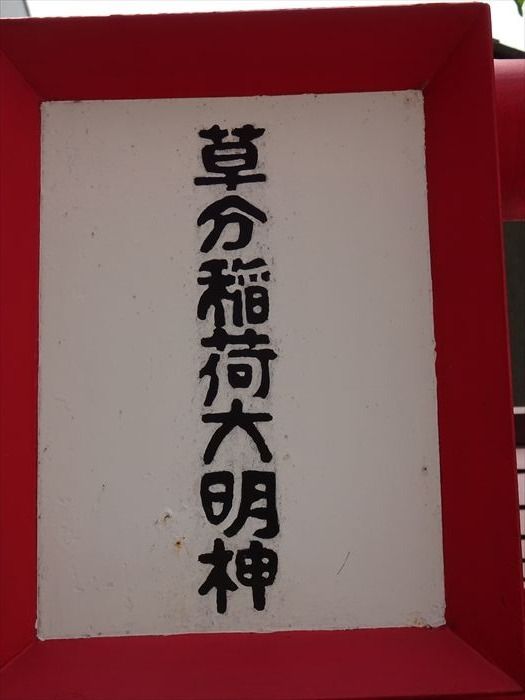

朱の鳥居の扁額にも「草分稲荷大明神」。

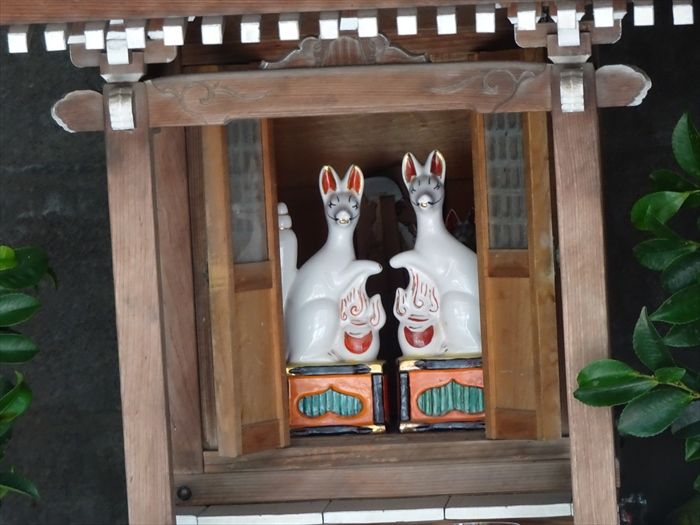

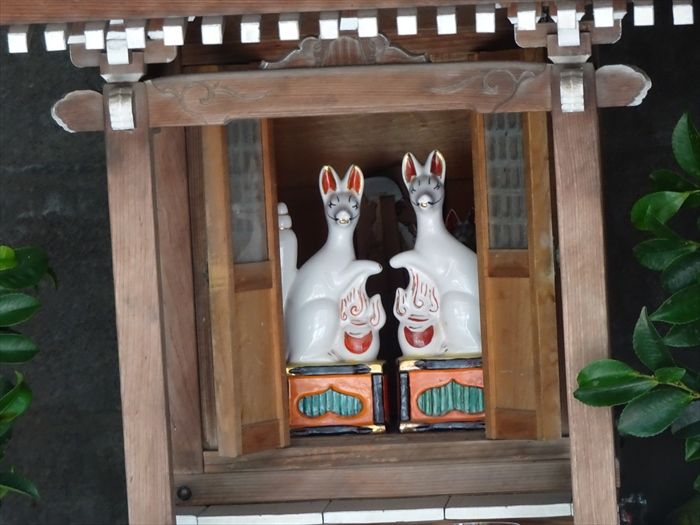

狐様の姿が。

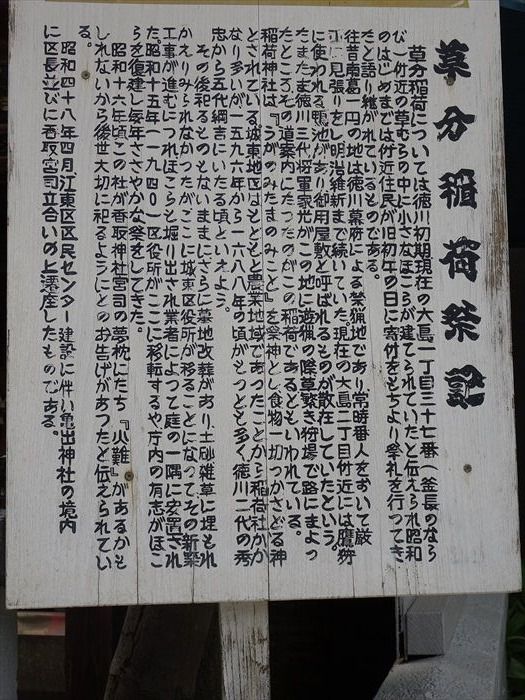

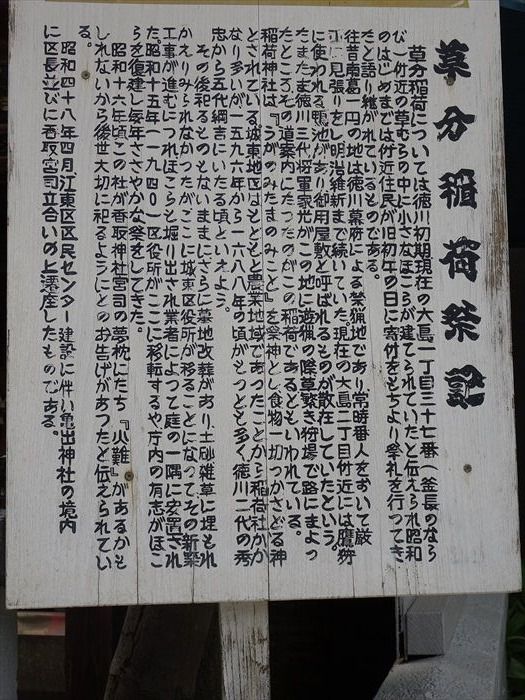

「草分稲荷祭祀

草分稲荷については徳川初期現在の大島1丁目37番(釜長のならび)付近の草むらの中に

小さなほこらが建てられていたと伝えられ、昭和のはじめまでは付近住民が旧初午の日に

寄付をもちより祭礼を行ってきたと語り継がれているものである。

往昔南葛一円の地は徳川幕府による禁領地であり、常時番人をおいて厳重に見張りをし、

明治維新まで続いていた。現在の大島2丁目付近には鷹狩に使われる鴨池があり、御用屋敷と

呼ばれるものが散在していたという。たまたま徳川3代将軍家光がこの池に遊猟の際、草繁き

狩場で路にまよったところ、その道案内にたったのがこの稲荷であるともいわれている。

稲荷神社は『うがのみたまのみこと』を祭神とし、食物一切つかさどる神とされている。

城東地区はもともと農業地域であったことから稲荷社がかなり多いが、慶長から元禄の頃が

もっとも多く、徳川2代の秀忠から5代綱吉にいたる頃といえよう。

その後祀るものもないままに、さらに墓地改葬があり、土砂、雑草に埋もれかえり

みられなかったが、ここに城東区役所が移ることになって、その新築工事が進むにつれ、

ほこらも堀り出され業者によって庭の一隅に安置された。昭和15年区役所がここに移転するや

庁内の有志がほこらを復建し毎年ささやかな祭をしてきた。

昭和16年頃この社が香取神社宮司の夢枕にたち『火難』があるかもしれないから後世大切に

祀るようにとのお告げがあったと伝えられている。

昭和48年4月、江東区区民センター建設に伴い亀出神社の境内に区長並びに香取宮司立合いの上

遷座したものである。」

そして最奥にあったのが「亀出神社」。

「社殿」。

水運のために竪川が開鑿されたため、亀戸村から切り離され当地周辺を亀戸出村と称していた。

寛文十二年(1672)に亀戸出村(大島村)にあった霊巌寺領の鎮守として霊巌寺の僧松風が

創建したという。水運のために竪川(首都高速7号線の下)が造られた結果、江戸時代後期に

編纂された『新編武蔵風土記稿』では、大島村の項に、愛宕神社として記載されており、

大島村・大島町の鎮守とされている。また霊巌寺領であったことから、念仏堂が当社近くに

あったといい、現在も子育地蔵尊が安置されている。

昭和41年、江戸幕府5代将軍徳川綱吉の時代(17世紀末から18世紀初め)に松平定儀が

別邸を築くに際して鬼門除として創祀した「亀出稲荷神社」と、寛文十二年(1672)に

亀戸出村霊巌寺領の鎮守として創建したといわれている愛宕神社を、現在地に合祀して成立し、

同48年には大島1丁目37番に鎮座していた草分稲荷神社を境内へ合祀している。

扁額「亀出神社」。

「内陣」。

・・・ もどる ・・・

・・・ つづく ・・・

1972年に全線廃止となった都電砂町線の一部区間(堅川人道橋から新大橋通りを経て、

明治通りに合流するまで)が公園として整備されていた。

1978年4月1日開園。春は桜の名所としても知られている。

中央の白線が往時の都電の姿を想起させるのであった。

「大島緑道公園」碑。

左手にあったのが「子安稲荷社」。

出産の祈神霊の力により、子を安く産むという伝説により、何時のころからか子安神社と

称するようになったと。

高砂鉄工所(子安稲荷神社近く、江東区大島3-7・8付近)の拡張工事により、昭和30年頃

当地へ遷座したとのこと。

「子安稲荷社」社号標。江東区大島3-21-9。

「社殿」。

御祭神は宇迦能魂之神(うかのみたまのかみ)。

「社殿」の扁額「子安稲荷」。

続いて訪ねたのが「大島緑道公園」を右に折れた場所にあった「観妙寺」。

日蓮宗寺院の観妙寺は、大島山と号す。観妙寺は、昭和3年(1928)に大島教会として発足、

昭和39年に大島山観妙寺と号したと。

永代供養塔。

「大島山観妙寺辨天講」の文字が。

「大島山観妙寺辨天講」。

正面が「本堂・庫裡」。

そして大島3丁目の住宅街の角の手前にあったのが「豊見徳龍稲荷」。

扁額「豊見徳龍稲荷大明神」

更にこの角を南に進むと「新大橋通り」に突き当たった。

そして「新大橋通り」との交差点の角にあったのが「曹洞宗 羅漢寺」。

山門を正面から。

「曹洞宗 羅漢寺」寺号評。

この扁額は「円通三匝院」と書かれているとのこと。

調べてみるとこの寺は「祥安山 円通三匝院 羅漢寺」。

「本堂」。

江戸期、現在地(本所五之橋南)には、元禄八年(一六九五)に将軍吉宗により寺地

一五〇〇坪を与えられて創建された天恩山羅漢寺という黄葉宗の寺院があり、五〇〇体の

羅漢が安置されていた。なお、無檀家の新寺のため、五〇〇俵を賜る(『新編武蔵風土記稿』

巻之二四)。この寺は弘化三年(一八四六) の暴風雨と安政二年(一八五五)の大地震で

堂字が倒壊し、明治維新により、幕府からの援助もなくなり、田沼の間で地盤も脆弱なため、

明治二〇年に本所区緑町に移転し、明治四二年には下目黒に移った(『目黒区大観』)。

『大島町誌』によれば、明治三六年(一九〇三)に羅漢寺跡地に祥安寺(曹洞宗)が信徒総代の

手により多摩郡氷川村から移される。戦前は毎月二日・一七日・二六日の三回縁日を催し、

羅漢通りには露店が軒を並べ賑わった。昭和一一年(一九三六)に羅漢寺と改称した。

扁額は「羅漢禅寺 」.

「本堂内部」。

境内の石仏と石灯籠。

本堂前から「区文化センター前」交差点を望む。

歴史を感じさせる石灯籠。

「高巖院殿 尊前」と刻まれていた。

「江東区総合区民センター」が正面に。

「江東区総合区民センター」の所にあった「五百羅漢跡」碑。

江東区大島4丁目5番1号。

元禄八年この付近に黄檗宗松雲禅師作の羅漢像五百体を安置する広壮な羅漢寺が創立せられ

五百らかんという名所として知られてきたが羅漢寺は明治二十年に墨田区へさらに同四十二年

目黒区へ移転したが、なお当時の羅漢像の多くを残している。

「五百羅漢跡

五百羅漢は、元禄8年(1695)に松雲元慶禅師により創建された黄檗宗の寺院です。

禅師は貞享年間(1684~1688)に江戸へ出て、元禄4年(1691)から木造羅漢像を

彫り始めました。元禄8年(1695)、将軍徳川綱吉から天恩山五百羅漢寺の寺号と

6千坪余の寺地を賜り、ここに自ら彫像した羅漢像など536体を安置しました。

当寺の三匝堂は、廊下がらせん状に3階まで続いており、その様子がサザエのようである

ことから、または三匝とサザエの発音が似ていることから「さざえ堂」と呼ばれ、

多くの参詣客を集める江戸名所のひとつでした。区内には、五百羅漢までの道筋を示す道標が

2基現存しています。

羅漢寺は明治20年(1887)本所緑町(現墨田区)へ移り、さらに明治42年(1909)現在地

(目黒区)へ移転しました。

ここに残る石標柱は、五百羅漢跡を示すために昭和33年(1958)に建てられたものです。」

「歌川広重 名所江戸百景 五百羅漢さゞゐ堂」

そして「新大橋通り」を進むと左手にあったのが

「亀出神社」、「亀出子育地蔵尊」と「草分稲荷大明神」。

「亀出子育地蔵尊」の社殿。

扁額「亀出子育地蔵尊」。

そしてこちらが「草分稲荷大明神」。

朱の鳥居の扁額にも「草分稲荷大明神」。

狐様の姿が。

「草分稲荷祭祀

草分稲荷については徳川初期現在の大島1丁目37番(釜長のならび)付近の草むらの中に

小さなほこらが建てられていたと伝えられ、昭和のはじめまでは付近住民が旧初午の日に

寄付をもちより祭礼を行ってきたと語り継がれているものである。

往昔南葛一円の地は徳川幕府による禁領地であり、常時番人をおいて厳重に見張りをし、

明治維新まで続いていた。現在の大島2丁目付近には鷹狩に使われる鴨池があり、御用屋敷と

呼ばれるものが散在していたという。たまたま徳川3代将軍家光がこの池に遊猟の際、草繁き

狩場で路にまよったところ、その道案内にたったのがこの稲荷であるともいわれている。

稲荷神社は『うがのみたまのみこと』を祭神とし、食物一切つかさどる神とされている。

城東地区はもともと農業地域であったことから稲荷社がかなり多いが、慶長から元禄の頃が

もっとも多く、徳川2代の秀忠から5代綱吉にいたる頃といえよう。

その後祀るものもないままに、さらに墓地改葬があり、土砂、雑草に埋もれかえり

みられなかったが、ここに城東区役所が移ることになって、その新築工事が進むにつれ、

ほこらも堀り出され業者によって庭の一隅に安置された。昭和15年区役所がここに移転するや

庁内の有志がほこらを復建し毎年ささやかな祭をしてきた。

昭和16年頃この社が香取神社宮司の夢枕にたち『火難』があるかもしれないから後世大切に

祀るようにとのお告げがあったと伝えられている。

昭和48年4月、江東区区民センター建設に伴い亀出神社の境内に区長並びに香取宮司立合いの上

遷座したものである。」

そして最奥にあったのが「亀出神社」。

「社殿」。

水運のために竪川が開鑿されたため、亀戸村から切り離され当地周辺を亀戸出村と称していた。

寛文十二年(1672)に亀戸出村(大島村)にあった霊巌寺領の鎮守として霊巌寺の僧松風が

創建したという。水運のために竪川(首都高速7号線の下)が造られた結果、江戸時代後期に

編纂された『新編武蔵風土記稿』では、大島村の項に、愛宕神社として記載されており、

大島村・大島町の鎮守とされている。また霊巌寺領であったことから、念仏堂が当社近くに

あったといい、現在も子育地蔵尊が安置されている。

昭和41年、江戸幕府5代将軍徳川綱吉の時代(17世紀末から18世紀初め)に松平定儀が

別邸を築くに際して鬼門除として創祀した「亀出稲荷神社」と、寛文十二年(1672)に

亀戸出村霊巌寺領の鎮守として創建したといわれている愛宕神社を、現在地に合祀して成立し、

同48年には大島1丁目37番に鎮座していた草分稲荷神社を境内へ合祀している。

扁額「亀出神社」。

「内陣」。

・・・ もどる ・・・

・・・ つづく ・・・

お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう

[国内旅行] カテゴリの最新記事

-

牛久大仏へ(その4) 2025.11.20

-

牛久大仏へ(その3) 2025.11.19 コメント(1)

-

牛久大仏へ(その2) 2025.11.18

【毎日開催】

15記事にいいね!で1ポイント

10秒滞在

いいね!

--

/

--

© Rakuten Group, Inc.