PR

X

Keyword Search

▼キーワード検索

Comments

私はイスラム教徒です@ Re:アイルランド・ロンドンへの旅(その131): ロンドン散策記・アルバート記念碑(Albert Memorial)-2(11/06)

神神は言った: コーランで 『 (21) 人々…

私はイスラム教徒です@ Re:アイルランド・ロンドンへの旅(その122): ロンドン散策記・Victoria and Albert Museum・ヴィクトリア&アルバート博物館-5(10/28)

神神は言った: コーランで 『 (21) 人…

続日本100名城東北の…

New!

オジン0523さん

【甥のステント挿入… New!

Gママさん

New!

Gママさん

2025年版・岡山大学… New!

隠居人はせじぃさん

New!

隠居人はせじぃさん

ムベの実を開くコツ… noahnoahnoahさん

noahnoahnoahさん

エコハウスにようこそ ecologicianさん

【甥のステント挿入…

New!

Gママさん

New!

Gママさん2025年版・岡山大学…

New!

隠居人はせじぃさん

New!

隠居人はせじぃさんムベの実を開くコツ…

noahnoahnoahさん

noahnoahnoahさんエコハウスにようこそ ecologicianさん

Calendar

カテゴリ: JINさんの農園

「寺務所」に向かって進む。

「受付」案内。

招福猫児の置き物は寺務所で購入することが可能で、2センチほどの豆サイズから30センチ

ほどの特大サイズまで、いろんな大きさが揃っていた。

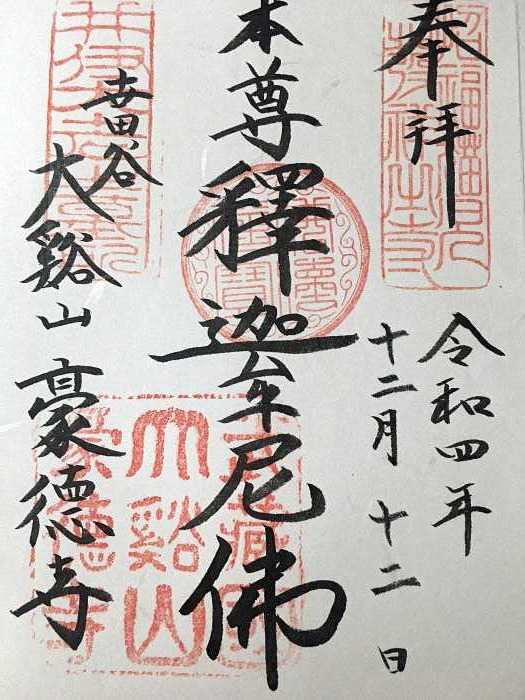

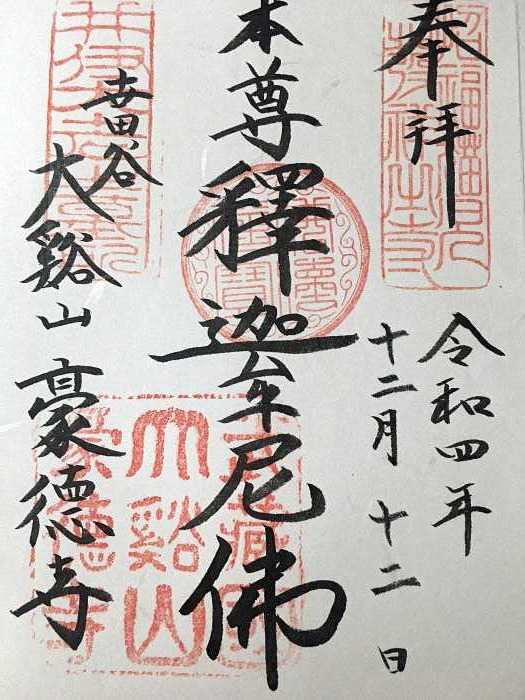

絵馬やお札、お守りも購入できるほか、御朱印もいただける。

御朱印の受付時間は8:00~16:30で、300円。

御朱印を頂きました。

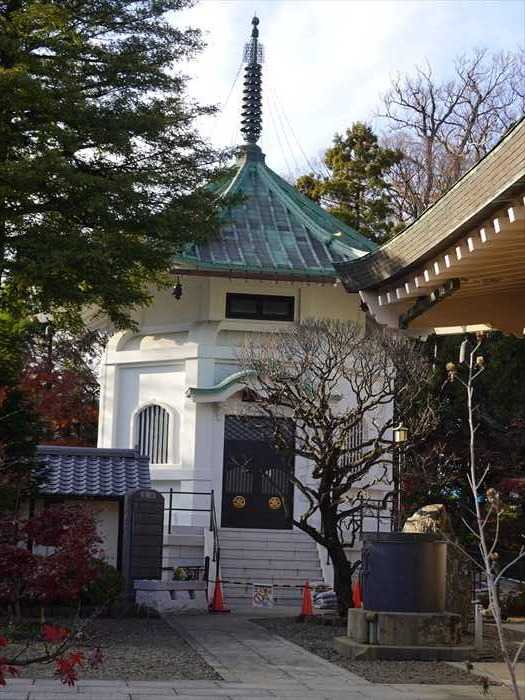

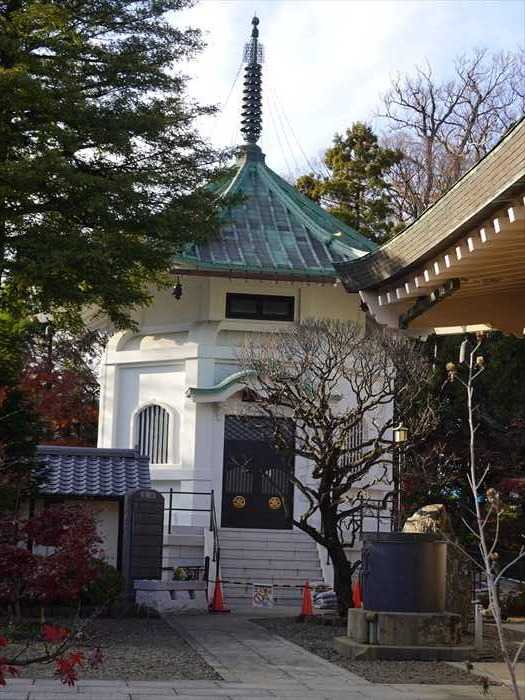

「本堂」、「納骨堂」を見る。

見事な「相輪」を持つ「納骨堂」。

「開祖堂」。

紅葉、老松も美しく。

「仏殿」の内陣を横から。

井伊家の墓地に向かって進んで行った。

「三重塔」を振り返る。

左手にあったのが 「無名戦士慰霊記念碑」。

太平洋戦争における戦歿者の慰霊顕彰・平和祈願碑であると。

黄葉もエピローグの銀杏の樹の下が墓地への入口。

墓地の入口が正面に。

背の高い石灯籠が両側に。

銀杏も葉を落とし始めていた。

「彦根藩主井伊家墓所」の門の手前右側に「六地蔵」があった。

石仏。

漢字で・・・・。

門柱の手前に案内板が。

「豪徳寺 井伊家墓所全体図」

墓地の中に門から入り進む。

右手前方に多くの墓石が現れた。

右奥にもズラッと墓石が並ぶ。

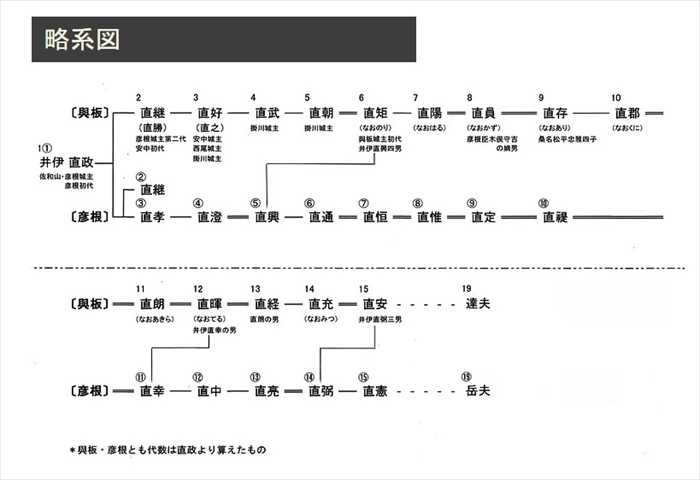

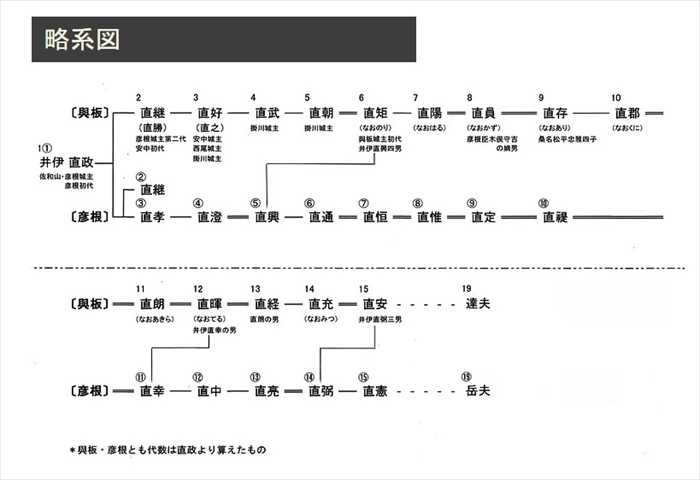

理解のために「井伊家 略系図」を。

下図の代数は1代ズレているが、以下の表記は「豪徳寺 井伊家墓所全体図」に従う。

「普光院殿運峰◯錦禅童女」と刻まれた墓石。

「榮壽院殿圓通智光大姉」と刻まれた墓石。

「秀月院殿瑚岳凉珊禅童女」と刻まれた墓石。

「普明院殿松月林庭大姉」と刻まれた墓石。

「◯珠院殿◯能了◯大姉」と刻まれた墓石。

「陽光院殿梅巖淳香大姉」と刻まれた墓石。

「實性院殿凉室妙清大姉」と刻まれた墓石。

正面に、2代 井伊直孝(久昌院殿)の墓 。

豪徳寺中興開基で、法号は「久昌院殿豪徳天英大居士」。

これも右手に 6代井伊直恒(円成院殿)の墓

「圓城院殿從四位下前拾遺徳岩道隣大居士」

第4代藩主井伊直興の十男。母は大橋氏。第5代藩主井伊直通の異母弟。井伊直矩・直惟・直定の兄。

その右側に、 9代井伊直禔(いい なおよし)(見性院殿)の墓 。

[1727~1754]江戸時代中期の大名。井伊直惟の次男。叔父井伊直定の養子。宝暦4年

近江彦根藩主井伊家10代となる。在任2ヵ月余の同年死去。

「見性院殿従四位下前拾遺観刹了因大居士」

井伊直孝(久昌院殿)の墓の左側に 10代井伊直幸世子・直富(龍泉院殿)の墓 。

写真右に 2代井伊直孝・側室・春光院殿の墓。

左に「青松院殿榮覺祖春大姉」と刻まれた墓。

中央に「本光院殿瑞岩禅大姉」と刻まれた墓。

井伊直弼の墓に向かって進む。

右から 10代井伊直幸(いい なおゆき)(大魏院殿)の墓 。

中央 10代井伊直幸・正室(梅暁院殿)の墓 。

左 9代井伊直禔・継室(清蓮院殿)の墓。

継室は、最初の正室との死別や離婚を受けての当主の正式な再婚により迎えられた後妻を指す。

そして 13代井伊直弼(いいなおすけ)(宗観院殿)の墓 。

墓石に近づいて。

井伊直弼は井伊直中の子で、兄を継ぎ藩主となり、ついで寛永3年(1850)4月大老になる。

勅許を待たず日米修好通商条約など安政五ケ国条約に調印。また紀伊藩主徳川慶福(十四代将軍

徳川家茂)に決定し、反対派の一橋慶喜(のちの十五代将軍徳川慶喜)らを抑えるという強い政策を

実施。さらに安政の大獄を断行するに及んで、常に暗殺の危険にさらされ、遂に万延元年

(1860)3月、江戸城外桜田門外において、水戸・薩摩の浪士らに暗殺された。

石碑には「 宗観院殿正四位上前羽林中郎将柳暁覚翁大居士 」の文字。

因みに以前、世田谷区と東京工業大学が墓の下3 mまで調査したところ石室がないことが判明した

とのこと。遺骨は何処に?

「彦根城十三代藩主 直弼公募所」。

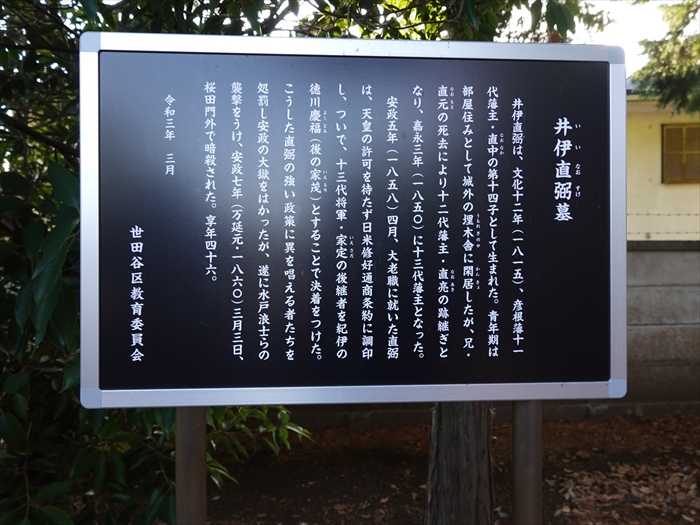

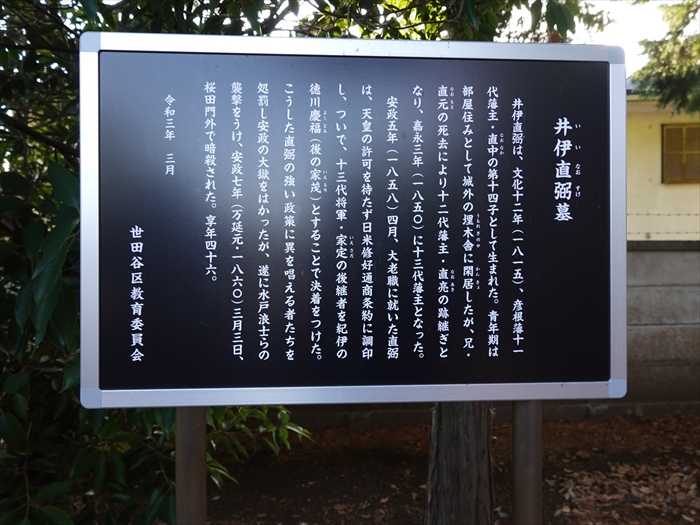

「井伊直弼墓

歩いて来た参道を振り返って。

13代直弼正室(貞鏡院殿) 墓。

左は 12代藩主井伊直幸・三男、井伊直富・正室(守真院殿)の墓 。

「守真院殿滿光貞詮大姉」。

・・・もどる・・・

・・・つづく・・・

「受付」案内。

招福猫児の置き物は寺務所で購入することが可能で、2センチほどの豆サイズから30センチ

ほどの特大サイズまで、いろんな大きさが揃っていた。

絵馬やお札、お守りも購入できるほか、御朱印もいただける。

御朱印の受付時間は8:00~16:30で、300円。

御朱印を頂きました。

「本堂」、「納骨堂」を見る。

見事な「相輪」を持つ「納骨堂」。

「開祖堂」。

紅葉、老松も美しく。

「仏殿」の内陣を横から。

井伊家の墓地に向かって進んで行った。

「三重塔」を振り返る。

左手にあったのが 「無名戦士慰霊記念碑」。

太平洋戦争における戦歿者の慰霊顕彰・平和祈願碑であると。

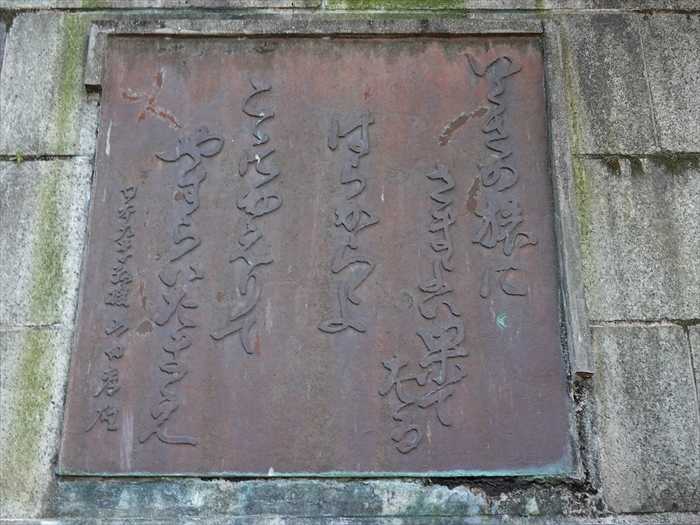

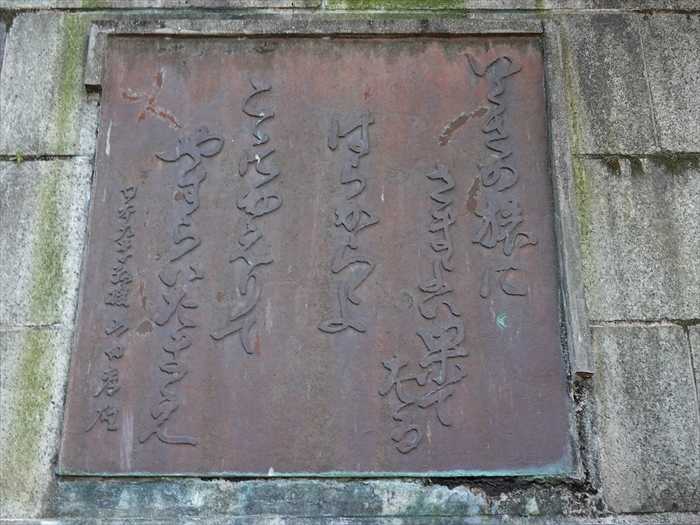

「碑歌」(表面)

「 いくさの旅に さまよい果てたる はらからよ ここにかえりて やすらい たまえよ

日本大学教授 山田孝雄」

「碑文」(裏面)

燕が一羽とんできたからといって春がきたのではない。この記念碑が人々の情で生まれたからと

いって、永遠に平和がきたのだともいえない。けれども深く憂と悲しみの中にたおれた不幸な

同胞の御霊の冥福と祖国が再び過ちを犯さないことを私どもは祈りつゞけたい。

区内戦没者五千三百余柱の御霊並に九十三柱の御遺骨の供養のために有志相はかり、区民多数の

心からなる浄財を集めて慰霊記念碑を建立した次第である。

昭和29年5月3日

平和紀念無名戦士慰霊記念碑建設会 建立」

黄葉もエピローグの銀杏の樹の下が墓地への入口。

「 鳴鶴先生碑銘

」。

日下部 鳴鶴(くさかべ めいかく、天保9年8月18日(1838年10月6日) - 大正11年(1922年)

1月27日)は日本の書家である。

本名は東作。字は子暘。別号に東嶼、翠雨、野鶴、老鶴、鶴叟などがある。

「鳴鶴先生碑銘は、 昭和8年に建てられ、鳴鶴の楷書碑から比田井天来が苦心して

集字したもの。綺羅星のごとく居並ぶ門弟の中で、なかなか書き手が決まらずに、 月日が経ち

結局集字することになったのだという。碑文は、47字33行、1429字に及び、 若干の文字の

不揃いは見えるものの全体としてみれば整然とした楷書が連ねられていて天来の労苦が

しのばれる。撰文は、内藤湖南。 篆額は、西園寺公望。篆額を、城所湖舟氏は、

「天来書と見ました」と雑誌「凌雲」で述べている」 とネットから。

墓門の前に明治34年に建てられた「遠城謙道( おんじょうけんどう) 師遺蹟碑」。

遠城謙道は、旧彦根藩士で文政6年(1823年)に彦根で生まれた。

15歳で鉄砲隊に入るが、藩医・堀田道策に医術を学んだのを始め、儒学や画を学ぶなどして、

特に禅の修行を積んだことで武士の魂を磨いた。

桜田門外の変における井伊直弼の死後、悲憤のあまり主君の旧恩に報じようと同志と老中に

抗弁するも果たすことができなかった。その後、僧となり墓守を勤める決心をし、井伊家菩提寺の

清凉寺の元で仏門に入り、名を謙道と改める。

慶応元年(1865年)、妻と6人の子どもを残した謙道は、江戸における井伊家の菩提寺の豪徳寺に

移り、井伊直弼の墓側に庵を建て、読経をして霊を慰めたといわれている。

(彦根観光協会HP「石碑 遠城謙道師の碑」より)

揮毫は、従二位勲二等伯爵井伊直憲卿。

墓地の入口が正面に。

背の高い石灯籠が両側に。

銀杏も葉を落とし始めていた。

「彦根藩主井伊家墓所」の門の手前右側に「六地蔵」があった。

石仏。

漢字で・・・・。

門柱の手前に案内板が。

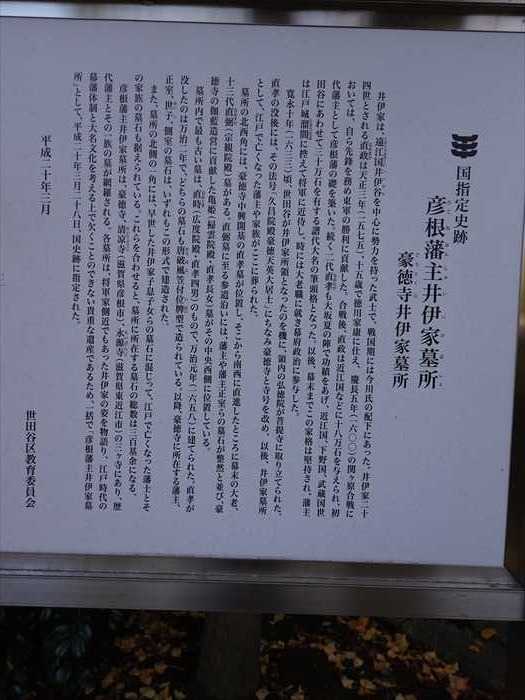

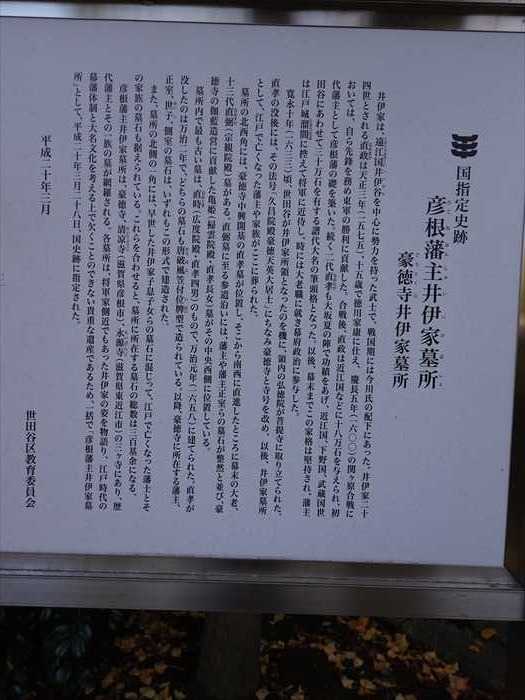

「国指定史跡 彦根藩主井伊家墓所 豪徳寺井伊家墓所」案内板。

「国指定史跡 彦根藩主井伊家墓所 豪徳寺井伊家墓所」案内板。

「国指定史跡 彦根藩主井伊家墓所 豪徳寺井伊家墓所」案内板。

井伊家は、遠江国井伊谷を中心に勢力を持った武士で、戦国期には今川氏の配下にあった。

井伊家二十四世とされる直政は天正三年(一五七五)、十五歳で徳川家康に仕え、慶長五年

(一六〇〇)の関ヶ原合戦においては、自ら先鋒を務め東軍の勝利に貢献した。

合戦後、直政は近江国などに十八万石を与えられ、初代藩主として彦根藩の礎を築いた。

続く二代直孝も大坂夏の陣で功績をあげ、近江国、下野国、武蔵国世田谷にあわせて三十万石を

有する譜代大名の筆頭格となった。以後、幕末までこの家格は堅持され、藩主は江戸城溜間に

控えて将軍に近侍し、時には大老職に就き幕府政治に参与した。

寛永十年(一六三三)頃、世田谷が井伊家所領となったのを機に、領内の弘徳院が普提寺に取り

立てられた。直孝の没後には、その法号「久昌院殿豪徳天英大居士」にちなみ豪徳寺と寺号を

改め、以後、井伊家墓所として、江戸で亡くなった藩主や家族がここに葬られた。

墓所の北西角には、豪徳寺中興開基の直孝墓が位置し、そこから南西に直進したところに

幕末の大老、十三代直弼(宗観院殿)墓がある。直弼墓に至る参道沿いには、藩主や藩主正室らの

墓石が整然と並び、豪徳寺の伽藍造営に貢献した亀姫(掃雲院般・直孝長女)墓がその中央西側に

位置している。墓所内で最も古い墓は、直時(広度院殿・直孝四男)のもので、万治元年

(一六五八)に建てられた。直孝が没したのは万冶二年で、どちらの墓石も唐破風笠付位牌型で

造られている。以降、豪徳寺に所在する藩主、正室、世子、側室の墓石は、いずれもこの形式で

建造された。また、幕所の北側の一角には、早世した井伊家子息子女らの墓石に混じって、江戸で

亡くなった藩士とその家族の墓石も据えられている。これらを合わせると、墓所に所在する墓石の

総数は三百基余になる。

彦根藩主井伊家墓所は、豪徳寺、清涼寺(滋賀県彦根市)、永源寺(滋賀県東近江市)の三ケ寺に

あり、歴代藩主とその一族の墓が網羅される。各墓所は、将軍家側近でもあった井伊家の姿を

物語り、江戸時代の幕藩体制と大名文化を考える上で欠くことのできない貴重な遺産であるため、

一括で「彦根藩主井伊家墓所」として、平成二十年三月二十八日、国史跡に指定された。」

「豪徳寺 井伊家墓所全体図」

墓地の中に門から入り進む。

右手前方に多くの墓石が現れた。

右奥にもズラッと墓石が並ぶ。

理解のために「井伊家 略系図」を。

下図の代数は1代ズレているが、以下の表記は「豪徳寺 井伊家墓所全体図」に従う。

「普光院殿運峰◯錦禅童女」と刻まれた墓石。

「榮壽院殿圓通智光大姉」と刻まれた墓石。

「秀月院殿瑚岳凉珊禅童女」と刻まれた墓石。

「普明院殿松月林庭大姉」と刻まれた墓石。

「◯珠院殿◯能了◯大姉」と刻まれた墓石。

「陽光院殿梅巖淳香大姉」と刻まれた墓石。

「實性院殿凉室妙清大姉」と刻まれた墓石。

正面に、2代 井伊直孝(久昌院殿)の墓 。

豪徳寺中興開基で、法号は「久昌院殿豪徳天英大居士」。

これも右手に 6代井伊直恒(円成院殿)の墓

「圓城院殿從四位下前拾遺徳岩道隣大居士」

第4代藩主井伊直興の十男。母は大橋氏。第5代藩主井伊直通の異母弟。井伊直矩・直惟・直定の兄。

その右側に、 9代井伊直禔(いい なおよし)(見性院殿)の墓 。

[1727~1754]江戸時代中期の大名。井伊直惟の次男。叔父井伊直定の養子。宝暦4年

近江彦根藩主井伊家10代となる。在任2ヵ月余の同年死去。

「見性院殿従四位下前拾遺観刹了因大居士」

井伊直孝(久昌院殿)の墓の左側に 10代井伊直幸世子・直富(龍泉院殿)の墓 。

写真右に 2代井伊直孝・側室・春光院殿の墓。

左に「青松院殿榮覺祖春大姉」と刻まれた墓。

中央に「本光院殿瑞岩禅大姉」と刻まれた墓。

井伊直弼の墓に向かって進む。

右から 10代井伊直幸(いい なおゆき)(大魏院殿)の墓 。

中央 10代井伊直幸・正室(梅暁院殿)の墓 。

左 9代井伊直禔・継室(清蓮院殿)の墓。

継室は、最初の正室との死別や離婚を受けての当主の正式な再婚により迎えられた後妻を指す。

そして 13代井伊直弼(いいなおすけ)(宗観院殿)の墓 。

墓石に近づいて。

井伊直弼は井伊直中の子で、兄を継ぎ藩主となり、ついで寛永3年(1850)4月大老になる。

勅許を待たず日米修好通商条約など安政五ケ国条約に調印。また紀伊藩主徳川慶福(十四代将軍

徳川家茂)に決定し、反対派の一橋慶喜(のちの十五代将軍徳川慶喜)らを抑えるという強い政策を

実施。さらに安政の大獄を断行するに及んで、常に暗殺の危険にさらされ、遂に万延元年

(1860)3月、江戸城外桜田門外において、水戸・薩摩の浪士らに暗殺された。

石碑には「 宗観院殿正四位上前羽林中郎将柳暁覚翁大居士 」の文字。

因みに以前、世田谷区と東京工業大学が墓の下3 mまで調査したところ石室がないことが判明した

とのこと。遺骨は何処に?

「彦根城十三代藩主 直弼公募所」。

「井伊直弼墓

井伊直弼は、文化十ニ年(一八一五)、彦根十一代藩主・直中の第十四子として生まれた。青年期は

部屋住みとして城外の埋木舎(うもれぎのや)に閑居したが、兄・直元の死去により十ニ代藩主・

直亮(なおあき)の跡継ぎとなり、嘉永三年(一八五〇)に十三代藩主となった。

直亮(なおあき)の跡継ぎとなり、嘉永三年(一八五〇)に十三代藩主となった。

安政五年(一八五八)四月、大老職に就いた直弼は、天皇の許可を待たず日米修好通商条約に調印し、

ついで、十三代将軍・家定の後継者を紀伊の徳川慶福(よしとみ)(後の家茂)とすることで決着を

つけた。

ついで、十三代将軍・家定の後継者を紀伊の徳川慶福(よしとみ)(後の家茂)とすることで決着を

つけた。

こうした直弼の強い政策に異を唱える者たちを処罰し安政の大獄をはかったが、遂に水戸浪士らの

襲撃をうけ、安政七年(万延元・一八六〇)三月三日、桜田門外で暗殺された。享年四十六。」

歩いて来た参道を振り返って。

13代直弼正室(貞鏡院殿) 墓。

左は 12代藩主井伊直幸・三男、井伊直富・正室(守真院殿)の墓 。

「守真院殿滿光貞詮大姉」。

・・・もどる・・・

・・・つづく・・・

お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう

[JINさんの農園] カテゴリの最新記事

-

六つの村の睦み合い・藤沢市六会地区の歴… 2025.11.15

-

六つの村の睦み合い・藤沢市六会地区の歴… 2025.11.14

-

六つの村の睦み合い・藤沢市六会地区の歴… 2025.11.13

【毎日開催】

15記事にいいね!で1ポイント

10秒滞在

いいね!

--

/

--

© Rakuten Group, Inc.