PR

X

Keyword Search

▼キーワード検索

Comments

私はイスラム教徒です@ Re:アイルランド・ロンドンへの旅(その131): ロンドン散策記・アルバート記念碑(Albert Memorial)-2(11/06)

神神は言った: コーランで 『 (21) 人々…

私はイスラム教徒です@ Re:アイルランド・ロンドンへの旅(その122): ロンドン散策記・Victoria and Albert Museum・ヴィクトリア&アルバート博物館-5(10/28)

神神は言った: コーランで 『 (21) 人…

2025年版・岡山大学…

New!

隠居人はせじぃさん

New!

隠居人はせじぃさん

【時間が出来れば、… New!

Gママさん

New!

Gママさん

続日本100名城東北の… New! オジン0523さん

ムベの実を開くコツ… noahnoahnoahさん

noahnoahnoahさん

エコハウスにようこそ ecologicianさん

New!

隠居人はせじぃさん

New!

隠居人はせじぃさん【時間が出来れば、…

New!

Gママさん

New!

Gママさん続日本100名城東北の… New! オジン0523さん

ムベの実を開くコツ…

noahnoahnoahさん

noahnoahnoahさんエコハウスにようこそ ecologicianさん

Calendar

カテゴリ: 国内旅行

「宝徳寺」を後にして、「渡良瀬川」を渡り、県道68号線・「桐生伊勢崎線」で

「伊勢崎市」方面に向かって進み「大原上西」交差点を左折。

県道315号線に入り「太田藪塚」ICから「北関東自動車道(群馬栃木区間)」に入り

この日の宿泊ホテルのある「沼田市」に向かって進む。

「北関東自動車道(群馬栃木区間)」から西の空の夕焼けを楽しみながら進む。

利根川を渡り「高崎JCT」から「関越自動車道」へ入り高崎・新潟方面へ進む。

正面に「二ツ岳」、「相馬山」の姿が。

「二ツ岳」。

標高1,343mの「二ツ岳」は榛名湖から伊香保温泉の途中にそびえる群馬県の山で、

榛名山群のひとつで、過去に噴火を繰り返した噴火跡が確認できる。

「相馬山」。標高1,411m。

二重式火山である榛名山の側火山。榛名山上部の東端に位置する。

榛名山中最高峰の掃部ヶ岳に次ぎ2番目に高い山。山頂には黒髪神社があり、石祠・石碑・

石像が多数並ぶ。信仰の山。古い文献には黒髪山くろかみやま、躑躅ヶ峰つつじがみねとも

記されている。榛名湖から相馬山山頂までの間は榛名県立公園。

利根川に架かる関越自動車道「利根川橋」を渡る。

左手奥、左の「小野子山」、右の「子持山」の鞍部の奥に見える白い山は「谷川連峰」。

左の「小野子山」もズームして。

ぐんま百名山の「小野子山」1,208m。

右の「子持山」もズームして。

左手に「柳木ヶ峰」、「獅子岩」。

さらにズームして。

夕焼けを背景に山々が黒くなり山の端がはっきりと。

長井坂トンネルを通過する。

「武尊山(ほたかやま)」方向を見る。

武尊山は、群馬県利根郡みなかみ町、川場村、片品村の境にある標高2,158mの成層火山である。

北アルプスの穂高岳と区別するため、上州武尊山とも呼ばれる。

日本百名山及び新・花の百名山に選定されている山である。

右方向をズームして。

「沼田 尾瀬」IC。

「沼田」ICで「関越自動車道」を下りる。

17時まで時間があるので、この日は「沼田城」のスタンプだけ頂きに「国道120号」を

利用して「沼田城跡」に向かう。

「倉内通り」に入ると右手には、歴史を感じさせる「なまこ壁のある蔵が建っていた。

そして「商工会館前」交差点を右折して「沼田市観光案内所」に到着。

時間は16:40。

早速、「沼田市観光案内所」に入ると正面に「続日本百名城」のスタンプ置き場があった。

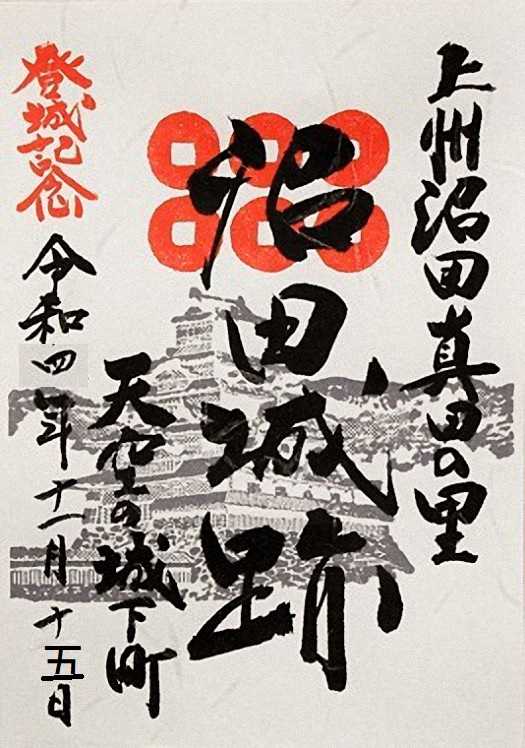

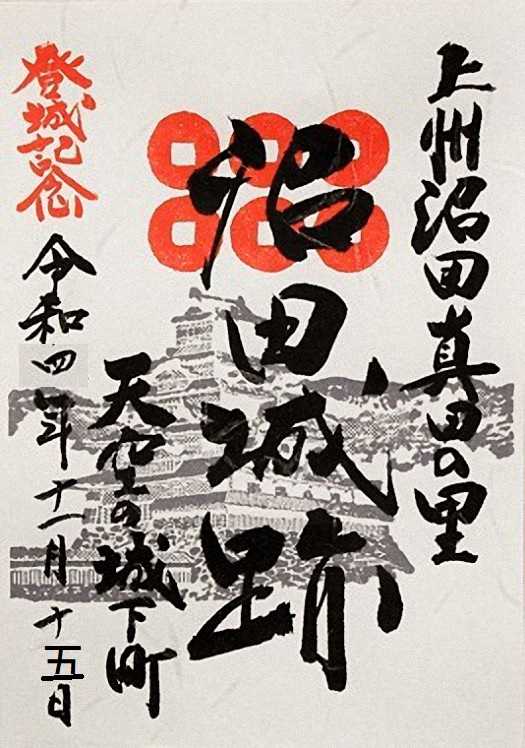

「続日本百名城」のスタンプを頂きました。

「沼田城跡」の御城印も頂きました。

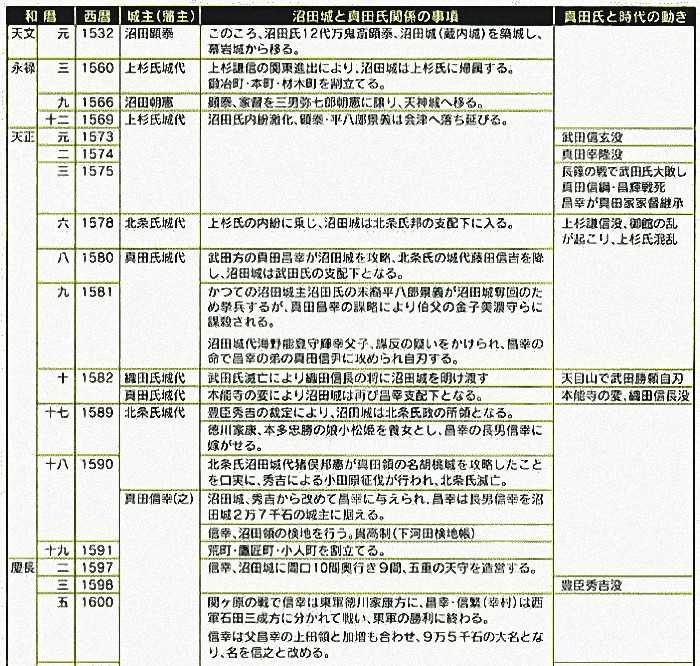

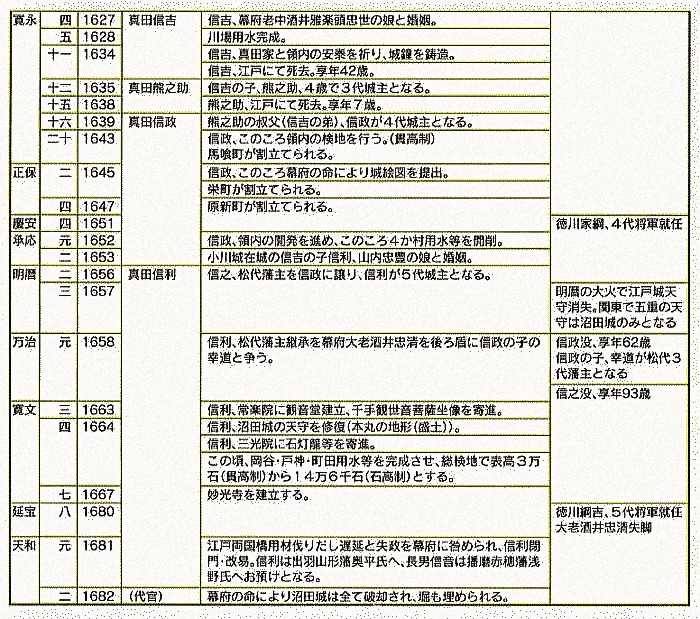

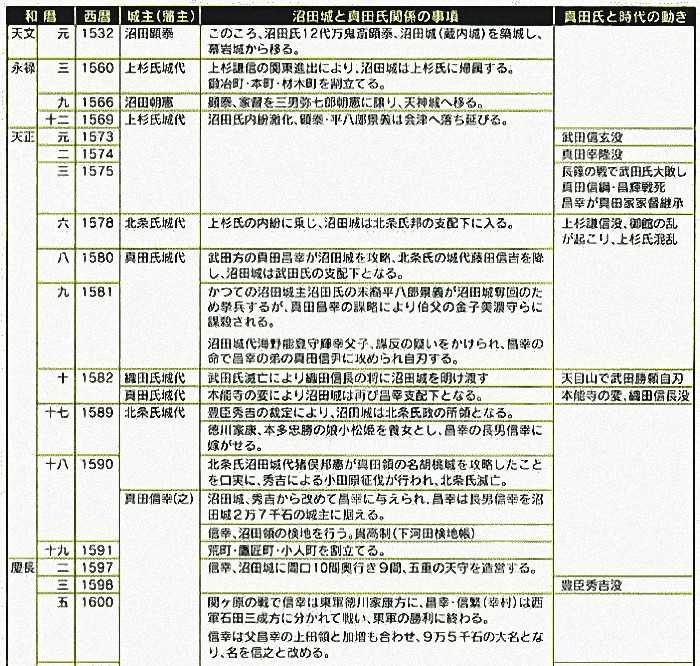

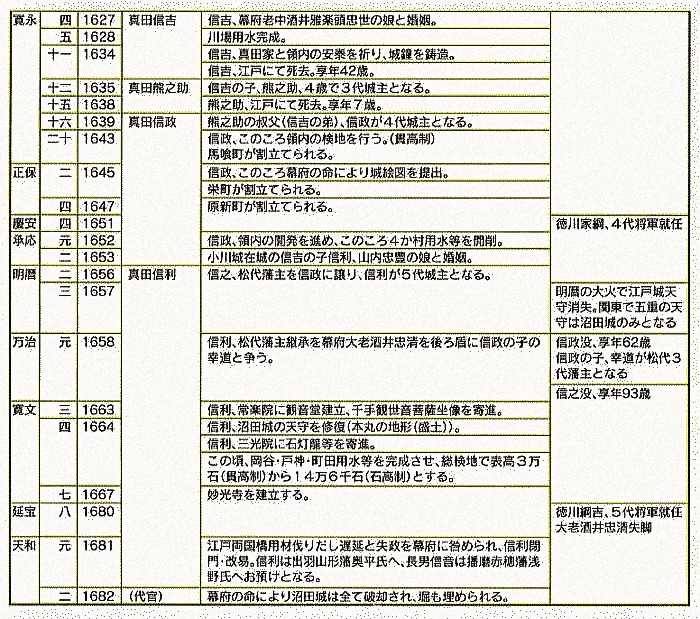

「 真田氏関連年表 」

「沼田市観光案内所」内には様々な案内板や展示品が陳列されていた。

真田時代の「沼田城」のジオラマ。

廻り込んで。

中央に「沼田城」の「天守閣」模型が。

正面から。

「真田氏初代沼田城城主 真田信幸により1597年(慶長2年) 天守完成」。

近づいて。

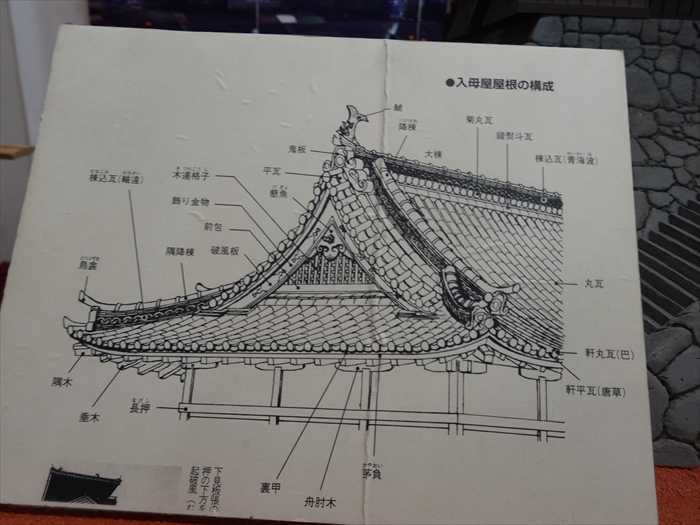

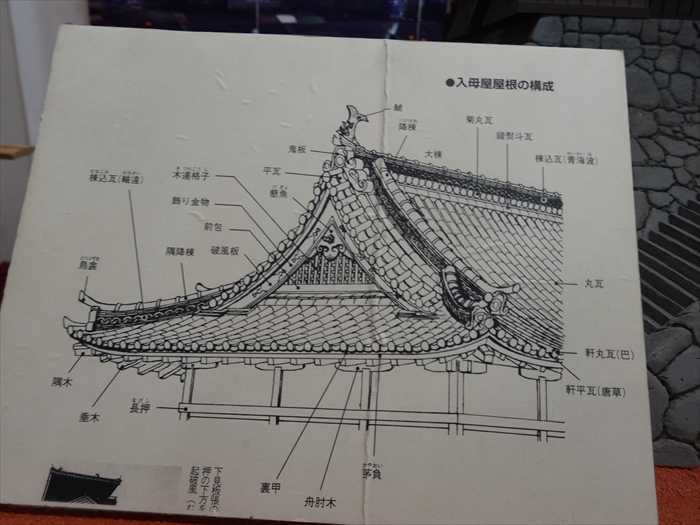

「真田城天守」の「入母屋屋根の構成」。

「真田信幸(之)公の萌黄綿毛引威二枚胴具足」。

沼田市の汚水用のカラーマンホール。

市民から愛される桜の花を中心に置き、背景にある十字と市松模様で真田氏初代沼田城主の

真田信之が行った用水整備と都市整備、城の石垣を表現した。

城壁や春のイメージを色で表し、歴史のつまった城下町沼田を表現。

また、デザインに対象性を持たせることで本来のマンホールに求められるスリップ防止機能も

備えたデザインマンホールである と。

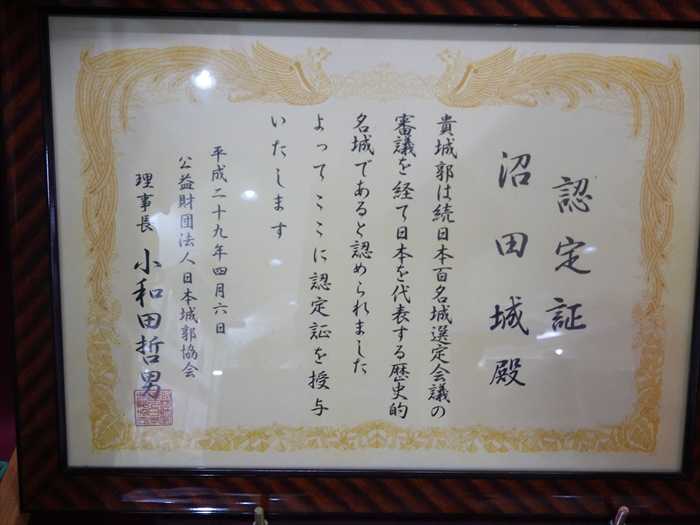

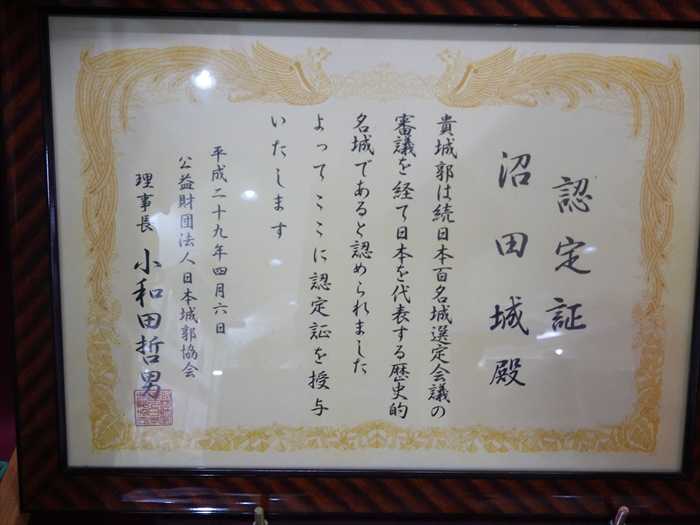

「続日本百名城」の「沼田城」の「認定証」。

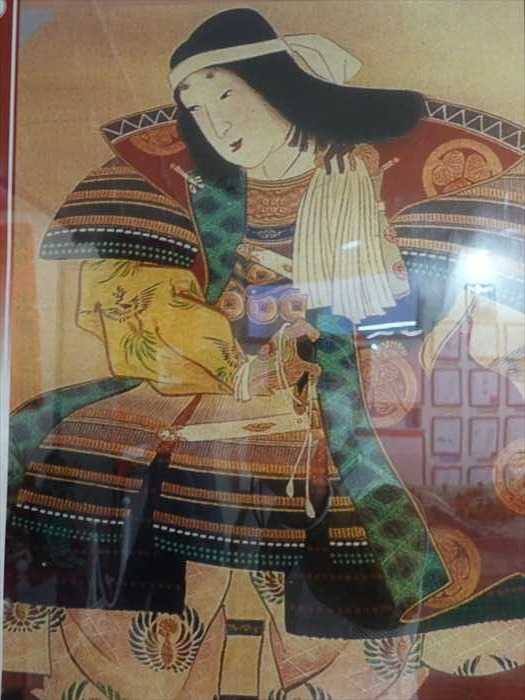

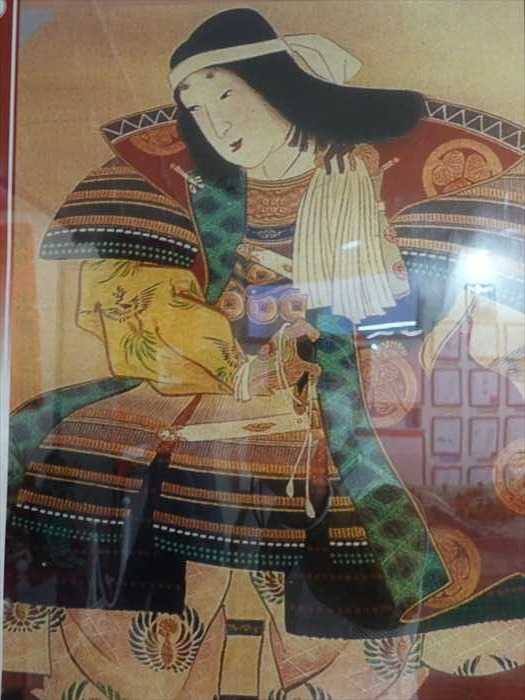

「 小松姫(こまつひめ)の画像 (長野市 大英寺蔵)

「小松姫(こまつひめ)の画像」。

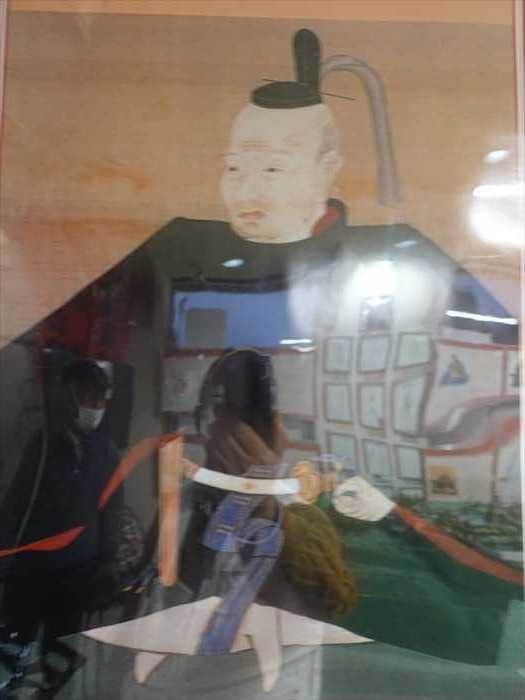

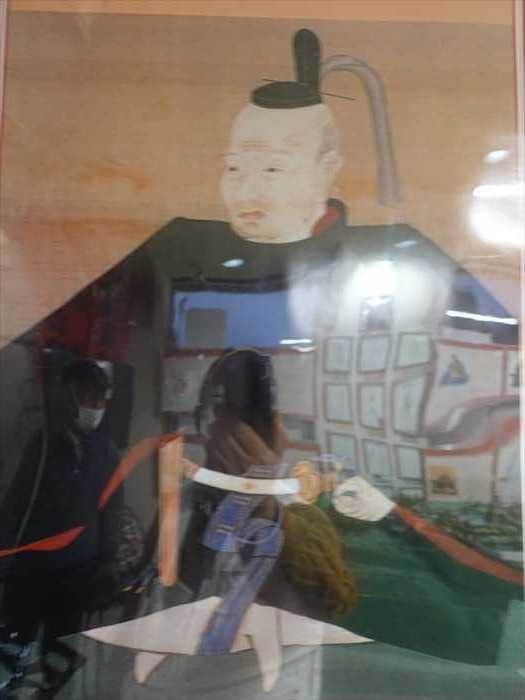

「真田信幸の画像」。

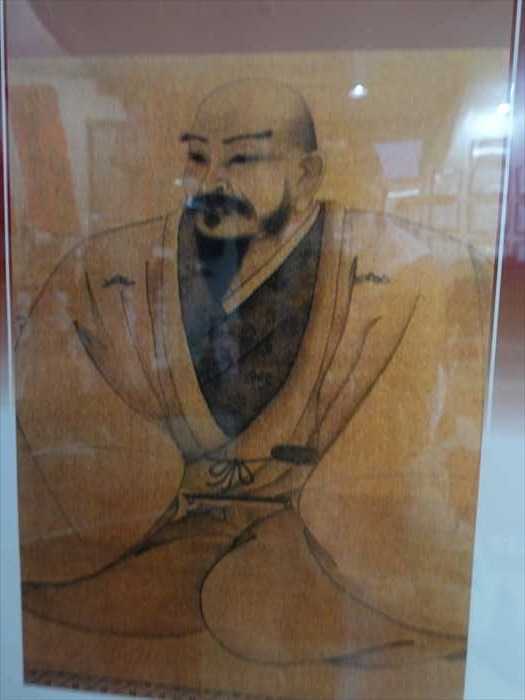

「 真田幸隆の画像 (長野市 長国寺蔵)

信濃の豪族、海野氏の出で、元祖は清和天皇の皇子貞元親王が東国に下って名のった海野氏である。

真田郷に移り、真田姓を名乗った。

天文13年(1544年)武田信玄に仕える。信玄の信濃進出の先兵として活躍。やがて上州・鳥居峠を

越え転戦する。永禄6年(1503年) 岩堰城を攻略。上州進出の拠点となる。天正2年(1574年)

62歳で没す」

「 真田昌幸の武者画 (信玄公宝物館蔵)

昌幸は真田幸隆の3男として生まれる。人質として武田家へ預けられるが晴信の信任を得る。

永禄10年(1567年)頃、甲斐の名門の武藤家へ養子入、武藤喜兵衛尉と称したが、三河長篠の

合戦で兄の宣綱、昌輝が戦死、真田本家に戻る。その後上州進出、謀将として戦国乱世を生き続け、

真田氏の家名を動きないものとした。関ヶ原の合戦で敗れ、高野山の九度山に蟄居となり慶長16年

(1611年)64歳で没す。」

「真田幸隆の画像」

「真田昌幸の武者画」。

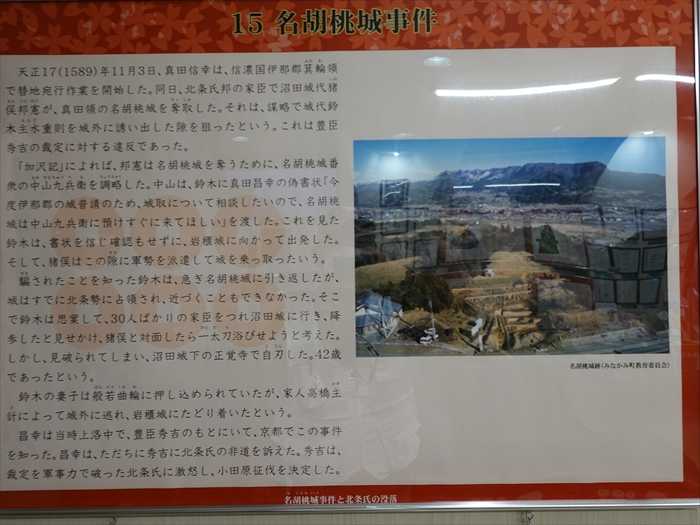

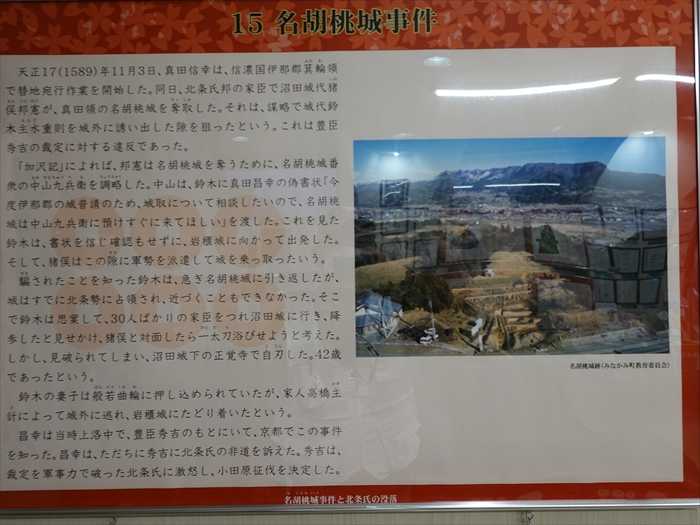

「 名胡桃城の事件

「名胡桃城跡(みなかみ町教育委員会)」。

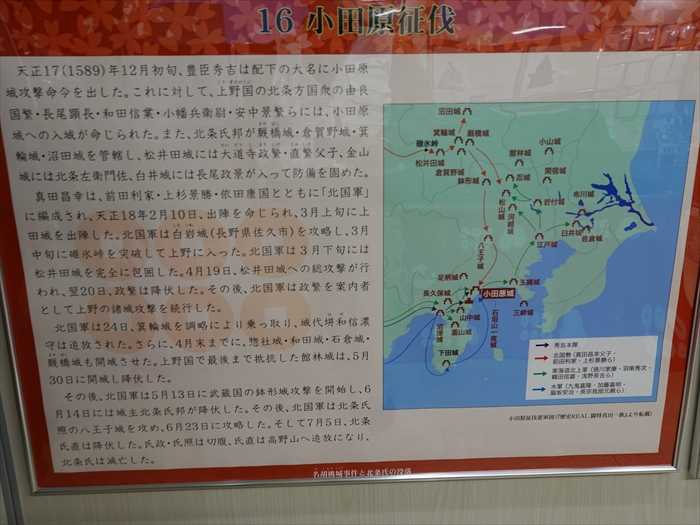

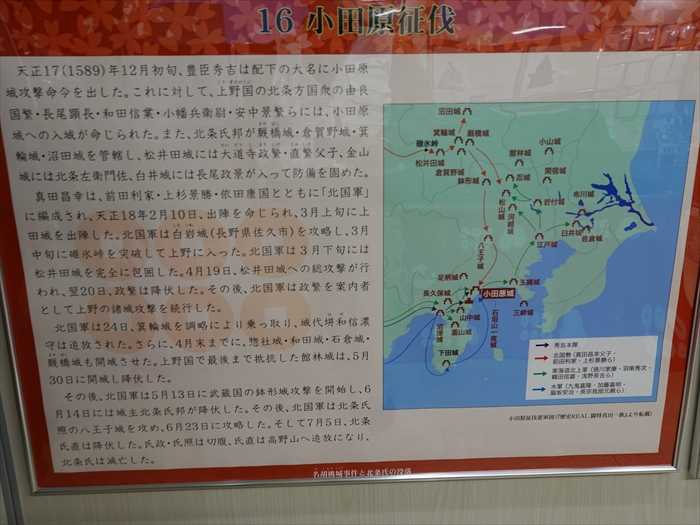

「 小田原城征伐

「小田原征伐進軍図(『歴史REAL闘将真田一族』より転載)」。

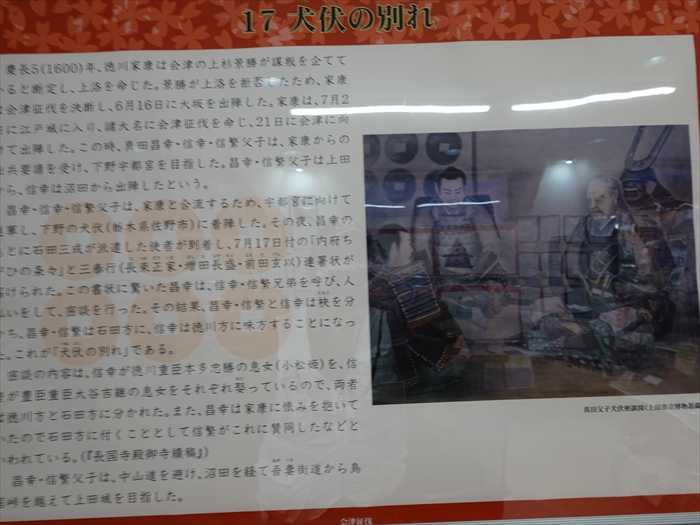

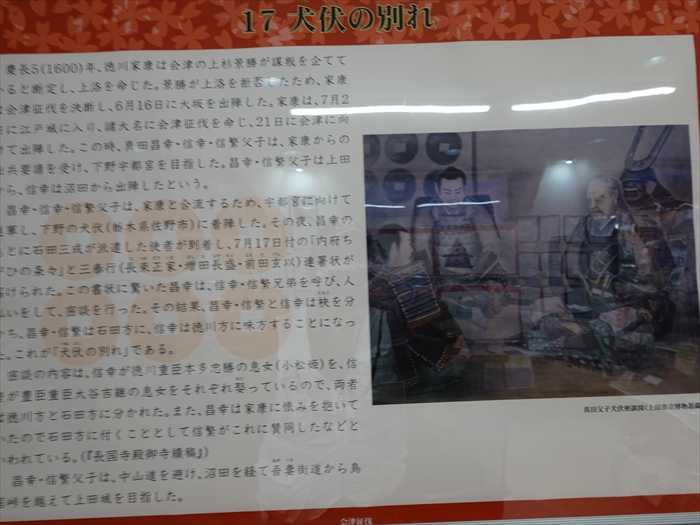

「 犬伏の別れ

慶長5(1600)年、徳川家康は会津の上杉景勝が謀反を企てていると断定し、上洛を命じた。景勝が

上洛を拒否したため、家康は会津征伐を決断し、6月16日に大阪を出陣した。家康は、7月2日に

江戸城に入り、諸大名に会津征伐を命じ、21日に会津に向けて出陣した。この時真田昌幸・信幸・

信繁父子は、家康からの出兵要請を受け、下野宇都宮を目指した。昌幸・信繁父子は上田から、

信幸は沼田から出陣したという。

昌幸・信幸・信繁父子は、家康と合流するため、宇都宮に向けて進軍し、下野の犬伏(栃木県

佐野市)に着陣した。その夜、昌幸のもとに石田三成が派遣した使者が到着し、7月17日に付の

「内府ちかひの条々」と三奉行(長束正家・増田長盛・前田玄以)連署状が届けられた。この書状に

驚いた昌幸は、信幸・信繁兄弟を呼び、人払いをして、密談を行った。その結果、昌幸と信幸は

袂を分かち、昌幸・信繁は石田方に、信幸は徳川方に味方することになった。

これが「犬伏の別れ」である。

密談の内容は、信幸が徳川重臣本多忠勝の息女(小松姫)を、信繁が豊臣重臣大谷吉継の息女を

それぞれ娶っているので、両者は徳川方と石田方に分かれた。また、昌幸は家康に恨みを抱いて

いたので石田方につくこととして信繁がこれに賛同したなどといわれている。

(『長国寺殿御寺績稿』)」

昌幸・信繁父子は、中山道を避け、沼田を経て吾妻街道から鳥居峠を越えて上田城を目指した。」

「真田父子犬伏密談図(上田市立博物館蔵)」。

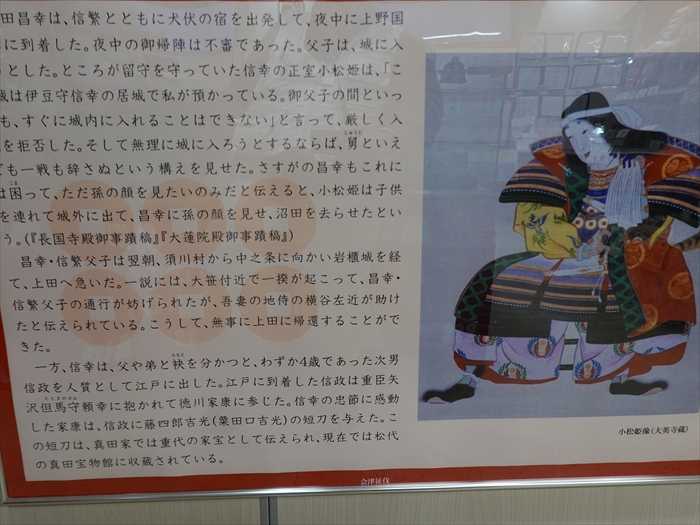

「真田昌幸は、信繁とともに犬伏の宿を出発して、夜中に上野国沼田に到着した。夜中の御帰陣は

不審であった。父子は、城に入ろうとした。ところが留守を守っていた信幸の正室小松姫は、

「この城は伊豆守信幸の居城で私が預かっている。御父子の間といっても、すぐに城内に入れる

ことはできない」と言って、厳しく入城を拒否した。そして無理に城に入ろうどするならば、舅と

いえども一戦も辞さぬという構えを見せた。さすがの昌幸もこれには困って、ただ孫の顔を見たい

のみだと伝えると、小松姫は子供を連れて城外に出て、昌幸に孫の顔を見せ、沼田を去らせた

という。(『長国寺殿御事蹟稿』『大蓮院殿御事蹟稿』)

小松姫蔵(大英寺蔵)。

・・・ もどる ・・・

・・・ つづく ・・・

「伊勢崎市」方面に向かって進み「大原上西」交差点を左折。

県道315号線に入り「太田藪塚」ICから「北関東自動車道(群馬栃木区間)」に入り

この日の宿泊ホテルのある「沼田市」に向かって進む。

「北関東自動車道(群馬栃木区間)」から西の空の夕焼けを楽しみながら進む。

利根川を渡り「高崎JCT」から「関越自動車道」へ入り高崎・新潟方面へ進む。

正面に「二ツ岳」、「相馬山」の姿が。

「二ツ岳」。

標高1,343mの「二ツ岳」は榛名湖から伊香保温泉の途中にそびえる群馬県の山で、

榛名山群のひとつで、過去に噴火を繰り返した噴火跡が確認できる。

「相馬山」。標高1,411m。

二重式火山である榛名山の側火山。榛名山上部の東端に位置する。

榛名山中最高峰の掃部ヶ岳に次ぎ2番目に高い山。山頂には黒髪神社があり、石祠・石碑・

石像が多数並ぶ。信仰の山。古い文献には黒髪山くろかみやま、躑躅ヶ峰つつじがみねとも

記されている。榛名湖から相馬山山頂までの間は榛名県立公園。

利根川に架かる関越自動車道「利根川橋」を渡る。

左手奥、左の「小野子山」、右の「子持山」の鞍部の奥に見える白い山は「谷川連峰」。

左の「小野子山」もズームして。

ぐんま百名山の「小野子山」1,208m。

右の「子持山」もズームして。

左手に「柳木ヶ峰」、「獅子岩」。

さらにズームして。

夕焼けを背景に山々が黒くなり山の端がはっきりと。

長井坂トンネルを通過する。

戦国時代の代表的な崖端城で、永禄年問( 1558年~ 1570年)の築城と考えられる。

永禄3年、上杉謙信が関東出陣の際、この城で沼田顕泰を降した。

永禄3年、上杉謙信が関東出陣の際、この城で沼田顕泰を降した。

天正10年、北條氏邦が大挙北上して、真田昌幸を沼田城に撤退させたあと、北条方の

白井長尾氏が緊急補強の工事を実施した。

白井長尾氏が緊急補強の工事を実施した。

その後、天正18年まで北條軍が沼田城攻略の拠点とした境目城で、遺構は北條氏が慣用した

築城方式といわれている とネットから。。

築城方式といわれている とネットから。。

「武尊山(ほたかやま)」方向を見る。

武尊山は、群馬県利根郡みなかみ町、川場村、片品村の境にある標高2,158mの成層火山である。

北アルプスの穂高岳と区別するため、上州武尊山とも呼ばれる。

日本百名山及び新・花の百名山に選定されている山である。

右方向をズームして。

「沼田 尾瀬」IC。

「沼田」ICで「関越自動車道」を下りる。

17時まで時間があるので、この日は「沼田城」のスタンプだけ頂きに「国道120号」を

利用して「沼田城跡」に向かう。

「倉内通り」に入ると右手には、歴史を感じさせる「なまこ壁のある蔵が建っていた。

そして「商工会館前」交差点を右折して「沼田市観光案内所」に到着。

時間は16:40。

早速、「沼田市観光案内所」に入ると正面に「続日本百名城」のスタンプ置き場があった。

「続日本百名城」のスタンプを頂きました。

「沼田城跡」の御城印も頂きました。

「 真田氏関連年表 」

「沼田市観光案内所」内には様々な案内板や展示品が陳列されていた。

真田時代の「沼田城」のジオラマ。

廻り込んで。

中央に「沼田城」の「天守閣」模型が。

正面から。

「真田氏初代沼田城城主 真田信幸により1597年(慶長2年) 天守完成」。

近づいて。

「真田城天守」の「入母屋屋根の構成」。

「真田信幸(之)公の萌黄綿毛引威二枚胴具足」。

沼田市の汚水用のカラーマンホール。

市民から愛される桜の花を中心に置き、背景にある十字と市松模様で真田氏初代沼田城主の

真田信之が行った用水整備と都市整備、城の石垣を表現した。

城壁や春のイメージを色で表し、歴史のつまった城下町沼田を表現。

また、デザインに対象性を持たせることで本来のマンホールに求められるスリップ防止機能も

備えたデザインマンホールである と。

「続日本百名城」の「沼田城」の「認定証」。

「 小松姫(こまつひめ)の画像 (長野市 大英寺蔵)

徳川家康の重臣・本田忠勝の娘18歳。真田家の難しい立場を気丈に支え、真田家の基盤の要

として活躍。

として活躍。

元和6年(1620年)江戸から草津へ療養に向かう途中、中山道鴻巣にて48歳で死去。

沼田市・正覚寺他2カ所に墓がある。」

(原昌義氏蔵)。

真田昌幸の長男、天正18年(1590年) 2万7千石の沼田初代城主。

沼田市・正覚寺他2カ所に墓がある。」

(原昌義氏蔵)。

真田昌幸の長男、天正18年(1590年) 2万7千石の沼田初代城主。

夫人は本多忠勝の娘・小松姫。関ヶ原の戦では東軍に組み、西軍についた父・昌幸、弟・幸村と

敵対。沼田城の本格的造営を行う。

敵対。沼田城の本格的造営を行う。

城下町造りなど城下町沼田の基盤を行うが元和2年(1616年)沼田を長男・信吉に与えて上田に移る。

「小松姫(こまつひめ)の画像」。

「真田信幸の画像」。

「 真田幸隆の画像 (長野市 長国寺蔵)

信濃の豪族、海野氏の出で、元祖は清和天皇の皇子貞元親王が東国に下って名のった海野氏である。

真田郷に移り、真田姓を名乗った。

天文13年(1544年)武田信玄に仕える。信玄の信濃進出の先兵として活躍。やがて上州・鳥居峠を

越え転戦する。永禄6年(1503年) 岩堰城を攻略。上州進出の拠点となる。天正2年(1574年)

62歳で没す」

「 真田昌幸の武者画 (信玄公宝物館蔵)

昌幸は真田幸隆の3男として生まれる。人質として武田家へ預けられるが晴信の信任を得る。

永禄10年(1567年)頃、甲斐の名門の武藤家へ養子入、武藤喜兵衛尉と称したが、三河長篠の

合戦で兄の宣綱、昌輝が戦死、真田本家に戻る。その後上州進出、謀将として戦国乱世を生き続け、

真田氏の家名を動きないものとした。関ヶ原の合戦で敗れ、高野山の九度山に蟄居となり慶長16年

(1611年)64歳で没す。」

「真田幸隆の画像」

「真田昌幸の武者画」。

「 名胡桃城の事件

天正17 (1589 )年11月3日、真田信幸は、信濃国伊那郡箕輪領で替地宛行作業を開始した。

同日、北条氏邦の家臣で沼田城代猪俣邦憲が、真田の名胡挑城を奪取した。それは、謀略で

城代鈴木主水重則を城外に誘い出した隙を咀ったという。これは豊臣秀吉の裁定に対する

違反であった。

同日、北条氏邦の家臣で沼田城代猪俣邦憲が、真田の名胡挑城を奪取した。それは、謀略で

城代鈴木主水重則を城外に誘い出した隙を咀ったという。これは豊臣秀吉の裁定に対する

違反であった。

「加沢記」によれば、邦憲は名胡桃城を奪うために、名胡挑城番衆の中山九兵衛を調略した。

中山は、鈴木に真田昌幸の偽書状「今度伊那郡の城普請のため、城取について相談したいので、

名胡挑城は中山九兵衛に預けすぐに来てほしい」を渡した。これを見た鈴木は、書状を信じ確認も

中山は、鈴木に真田昌幸の偽書状「今度伊那郡の城普請のため、城取について相談したいので、

名胡挑城は中山九兵衛に預けすぐに来てほしい」を渡した。これを見た鈴木は、書状を信じ確認も

せずに、岩櫃城に向かって出発した。そして、猪俣はこの隙に軍勢を派遣して城を乗っ取ったいう。

騙されたことを知った鈴木は、急ぎ名胡挑城に引き返したが、城はすでに北条勢に占領され、

近づくこともできなかった。そこで鈴木は思案して、30人ばかリの家臣をつれ沼田城に行き、

降参したと見せかけ、猪俣と対面したら一太刀浴びせようと考えた。しかし、見破られてしまい、

沼田城下の正覚寺で自刃した。42歳であっったという。

近づくこともできなかった。そこで鈴木は思案して、30人ばかリの家臣をつれ沼田城に行き、

降参したと見せかけ、猪俣と対面したら一太刀浴びせようと考えた。しかし、見破られてしまい、

沼田城下の正覚寺で自刃した。42歳であっったという。

鈴木の妻子は般若曲輪に押し込められていたが、家人高橋主計によって城外に逃れ、岩櫃城にたどり

着いたという。

着いたという。

昌幸は当時上洛中で、豊臣秀吉のもとにいて、京都でこの事件を知った。昌幸は、ただちに秀吉に

北条氏の非道を訴えた。秀吉は裁定を軍事力で破った北条氏に激怒し、小田原征伐を決定した。」

北条氏の非道を訴えた。秀吉は裁定を軍事力で破った北条氏に激怒し、小田原征伐を決定した。」

「名胡桃城跡(みなかみ町教育委員会)」。

「 小田原城征伐

天正17 (1589 )年12月初旬、豊臣秀吉は配下の大名に小田原攻撃命令を出した。これに対して、

上野国の北条方国衆の由良国繁・長尾顕長・和田信業・小幡兵衛尉・安中景繁らには、小田原城

上野国の北条方国衆の由良国繁・長尾顕長・和田信業・小幡兵衛尉・安中景繁らには、小田原城

への入城が命じられた。また、北条氏邦が厩橋城・倉賀野城・箕輪城・沼田城を管轄し、松井田城

には大道寺政繁・直繁父子、金山城には北条左衛門佐、白井城には長尾政景が入って防備を固めた。

には大道寺政繁・直繁父子、金山城には北条左衛門佐、白井城には長尾政景が入って防備を固めた。

真田昌幸は、前田利家・上杉景勝・依田康国とともに「北国軍」に編成され、天正18年2月10日、

出陣を命じられ、3月上旬に上田城を出陣した。北国軍は白岩城(長野県佐久市)を攻略し、3月中旬

には、碓氷峠を突破して上野に入った。北国軍は3月下旬には松井田城を完全に包囲した。4月19日、

松井田城への総攻撃が行われ、翌20日、政繁は降伏した。その後、北国軍は政繁を案内者として

上野の諸城攻撃を続行した。

出陣を命じられ、3月上旬に上田城を出陣した。北国軍は白岩城(長野県佐久市)を攻略し、3月中旬

には、碓氷峠を突破して上野に入った。北国軍は3月下旬には松井田城を完全に包囲した。4月19日、

松井田城への総攻撃が行われ、翌20日、政繁は降伏した。その後、北国軍は政繁を案内者として

上野の諸城攻撃を続行した。

北国軍は24日、箕輪城を調略により乗っ取り、城代垪和信濃守は追放された。さらに、4月末までに、

惣社城・和田城・石倉城・厩橋城も開城させた。上野国で最後まで抵抗した館林城は、5月30日に

開城し降伏した。

惣社城・和田城・石倉城・厩橋城も開城させた。上野国で最後まで抵抗した館林城は、5月30日に

開城し降伏した。

その後、北国軍は5月13日に武蔵国の鉢形城攻撃を開始し、6月14日には城主北条氏邦が降伏した。

その後、北国軍は北条氏照の八王子城を攻め、6月23日に攻略した。そして7月5日、北条氏直は

降伏した。氏政・氏照は切腹、氏直は高野山へ追放になり、北条氏は滅亡した。」

その後、北国軍は北条氏照の八王子城を攻め、6月23日に攻略した。そして7月5日、北条氏直は

降伏した。氏政・氏照は切腹、氏直は高野山へ追放になり、北条氏は滅亡した。」

「小田原征伐進軍図(『歴史REAL闘将真田一族』より転載)」。

「 犬伏の別れ

慶長5(1600)年、徳川家康は会津の上杉景勝が謀反を企てていると断定し、上洛を命じた。景勝が

上洛を拒否したため、家康は会津征伐を決断し、6月16日に大阪を出陣した。家康は、7月2日に

江戸城に入り、諸大名に会津征伐を命じ、21日に会津に向けて出陣した。この時真田昌幸・信幸・

信繁父子は、家康からの出兵要請を受け、下野宇都宮を目指した。昌幸・信繁父子は上田から、

信幸は沼田から出陣したという。

昌幸・信幸・信繁父子は、家康と合流するため、宇都宮に向けて進軍し、下野の犬伏(栃木県

佐野市)に着陣した。その夜、昌幸のもとに石田三成が派遣した使者が到着し、7月17日に付の

「内府ちかひの条々」と三奉行(長束正家・増田長盛・前田玄以)連署状が届けられた。この書状に

驚いた昌幸は、信幸・信繁兄弟を呼び、人払いをして、密談を行った。その結果、昌幸と信幸は

袂を分かち、昌幸・信繁は石田方に、信幸は徳川方に味方することになった。

これが「犬伏の別れ」である。

密談の内容は、信幸が徳川重臣本多忠勝の息女(小松姫)を、信繁が豊臣重臣大谷吉継の息女を

それぞれ娶っているので、両者は徳川方と石田方に分かれた。また、昌幸は家康に恨みを抱いて

いたので石田方につくこととして信繁がこれに賛同したなどといわれている。

(『長国寺殿御寺績稿』)」

昌幸・信繁父子は、中山道を避け、沼田を経て吾妻街道から鳥居峠を越えて上田城を目指した。」

「真田父子犬伏密談図(上田市立博物館蔵)」。

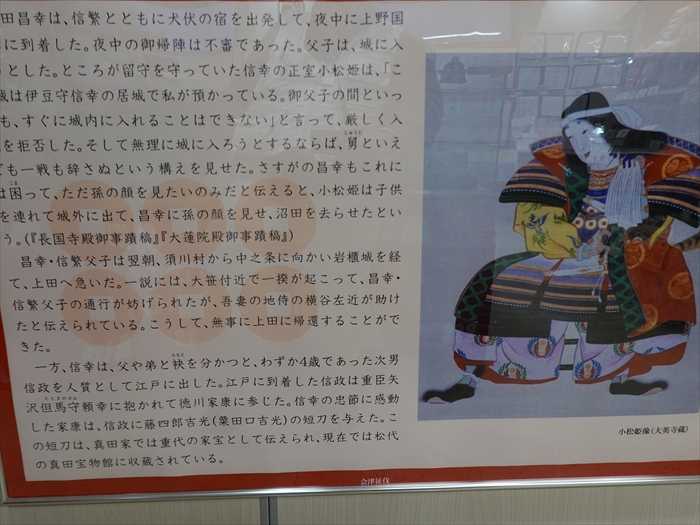

「真田昌幸は、信繁とともに犬伏の宿を出発して、夜中に上野国沼田に到着した。夜中の御帰陣は

不審であった。父子は、城に入ろうとした。ところが留守を守っていた信幸の正室小松姫は、

「この城は伊豆守信幸の居城で私が預かっている。御父子の間といっても、すぐに城内に入れる

ことはできない」と言って、厳しく入城を拒否した。そして無理に城に入ろうどするならば、舅と

いえども一戦も辞さぬという構えを見せた。さすがの昌幸もこれには困って、ただ孫の顔を見たい

のみだと伝えると、小松姫は子供を連れて城外に出て、昌幸に孫の顔を見せ、沼田を去らせた

という。(『長国寺殿御事蹟稿』『大蓮院殿御事蹟稿』)

昌幸・信父子は翌朝、須川村から中之条に向かい岩櫃城を経て、上田へ急いだ。ー説には、大笹

付近で一揆が起こって、昌幸・信繁父子の通行が妨げられたが、吾妻の地侍の横谷左近が助けたと

伝えられている。こうして、無事に上田に帰還することができた。

付近で一揆が起こって、昌幸・信繁父子の通行が妨げられたが、吾妻の地侍の横谷左近が助けたと

伝えられている。こうして、無事に上田に帰還することができた。

一方、信幸は、父や弟と袂を分かつと、わすか4歳であった次男信政を人質として江戸に出した。

江戸に到着した信政は重臣矢沢但馬守頼幸に抱かれて徳川家康に参じた。信幸の忠節に感動した

家康は、信政に藤四郎吉光(粟田口吉光)の短刀を与えた。この短刀は、真田家では重代の家宝と

して伝えられ、現在では松代の真田宝物館に収蔵されている。」

江戸に到着した信政は重臣矢沢但馬守頼幸に抱かれて徳川家康に参じた。信幸の忠節に感動した

家康は、信政に藤四郎吉光(粟田口吉光)の短刀を与えた。この短刀は、真田家では重代の家宝と

して伝えられ、現在では松代の真田宝物館に収蔵されている。」

小松姫蔵(大英寺蔵)。

・・・ もどる ・・・

・・・ つづく ・・・

お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう

[国内旅行] カテゴリの最新記事

-

牛久大仏へ(その3) 2025.11.19

-

牛久大仏へ(その2) 2025.11.18

-

牛久大仏へ(その1) 2025.11.17

【毎日開催】

15記事にいいね!で1ポイント

10秒滞在

いいね!

--

/

--

© Rakuten Group, Inc.