PR

X

Keyword Search

▼キーワード検索

Comments

私はイスラム教徒です@ Re:アイルランド・ロンドンへの旅(その131): ロンドン散策記・アルバート記念碑(Albert Memorial)-2(11/06)

神神は言った: コーランで 『 (21) 人々…

私はイスラム教徒です@ Re:アイルランド・ロンドンへの旅(その122): ロンドン散策記・Victoria and Albert Museum・ヴィクトリア&アルバート博物館-5(10/28)

神神は言った: コーランで 『 (21) 人…

2025年版・岡山大学…

New!

隠居人はせじぃさん

New!

隠居人はせじぃさん

【時間が出来れば、… New!

Gママさん

New!

Gママさん

続日本100名城東北の… New! オジン0523さん

ムベの実を開くコツ… noahnoahnoahさん

noahnoahnoahさん

エコハウスにようこそ ecologicianさん

New!

隠居人はせじぃさん

New!

隠居人はせじぃさん【時間が出来れば、…

New!

Gママさん

New!

Gママさん続日本100名城東北の… New! オジン0523さん

ムベの実を開くコツ…

noahnoahnoahさん

noahnoahnoahさんエコハウスにようこそ ecologicianさん

Calendar

カテゴリ: 国内旅行

「八ッ場ダム」を後にして、往路と同じ国道145号を引き返す。

再び前方に「第二吾妻川橋梁」が見えて来た。

「岩島駅前」交差点を右折し県道375号へ。

「吾妻川」を渡り「 岩櫃山 」の勇姿が姿を現した。

車窓から暫し「岩櫃山」をカメラで追う。

県道58号線・中之条東吾妻線に入り「温川」に架かる「鳴瀬橋」を渡り「大戸」交差点を

左折し車を駐めた。」

大戸関所跡 」。

ここは吾妻郡東吾妻町にある国定忠治が破ったとして知られる「大戸関所」の跡地とのこと。

現在の「大戸関所跡」は、大きな石碑と復元された門があり、その裏手には「御番屋」と

記された休憩所も設けられ、地元の方にも大切にされている場所であるのがよく伝わって

来たのであった。

「大戸関所」木柱。

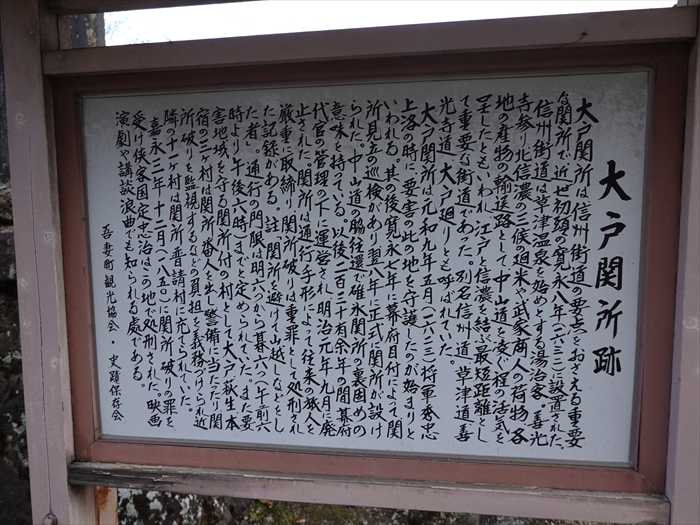

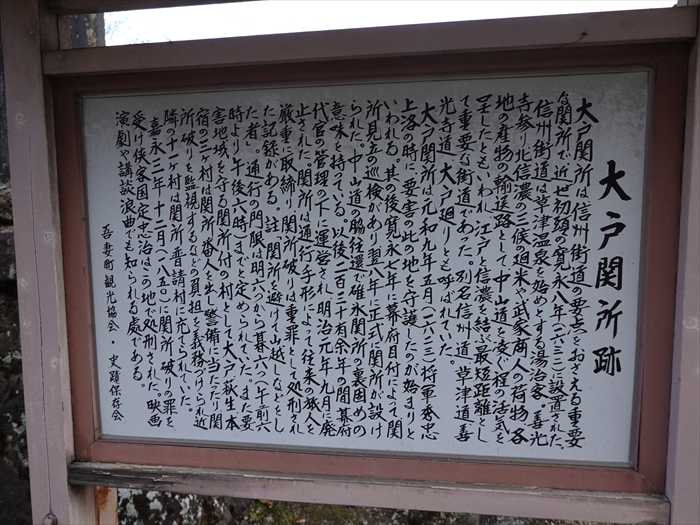

「 大戸関所跡

大戸関所は、信州街道の要点をおさえる重要な関所で、近世初頭の寛永八年(一六三二年)に

設置された。

信州街道は草津温泉を始めとする湯治客、善光寺参り、北信濃の三侯の廻米や武家商人の荷物、

各地の産物の輸送路として、中山道を凌ぐ程の活気を呈したともいわれ、江戸と信濃を結ぶ

「 お休み處 御番屋 」。

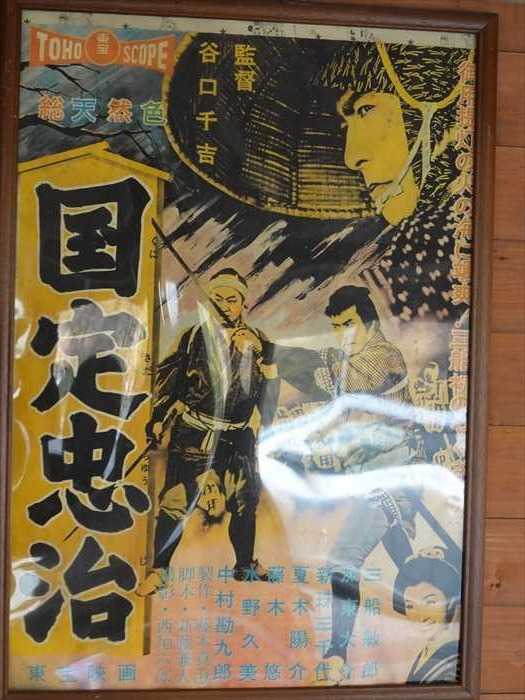

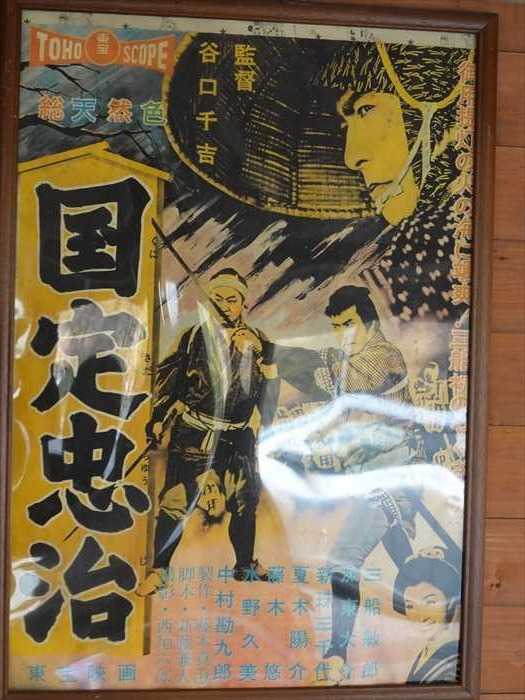

「御番屋」の中の壁にあった1960年(昭和35年)ぼ東宝映画「国定忠治」のポスター。

60年以上前の面影を強く残す東吾妻町大戸地区には「総天然色」という言葉が似あう

のであった。

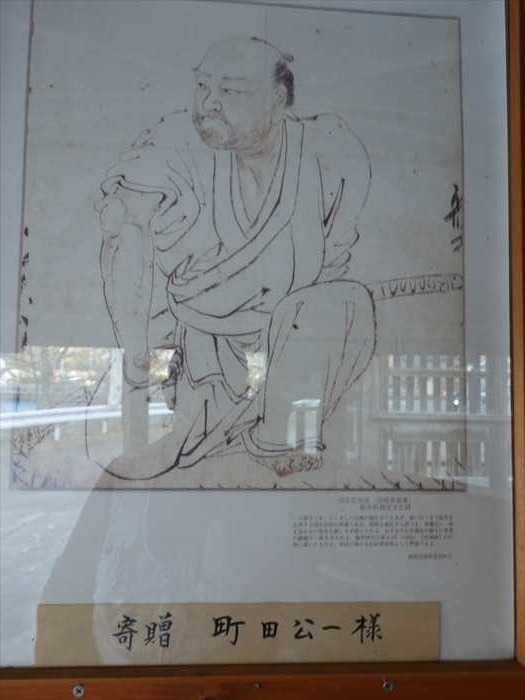

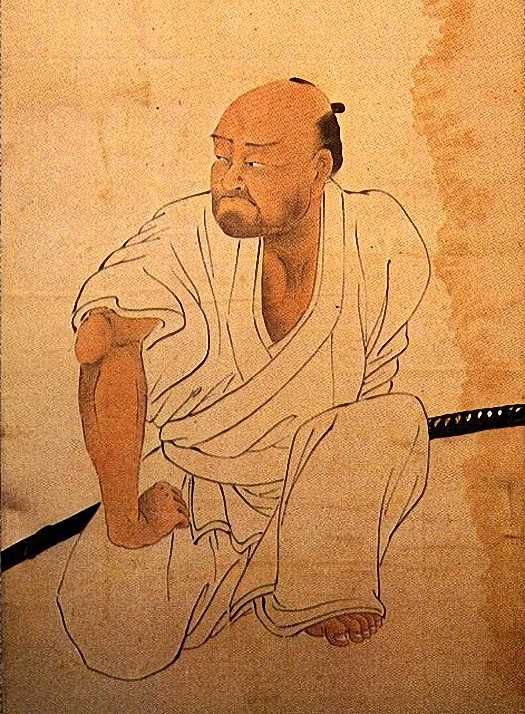

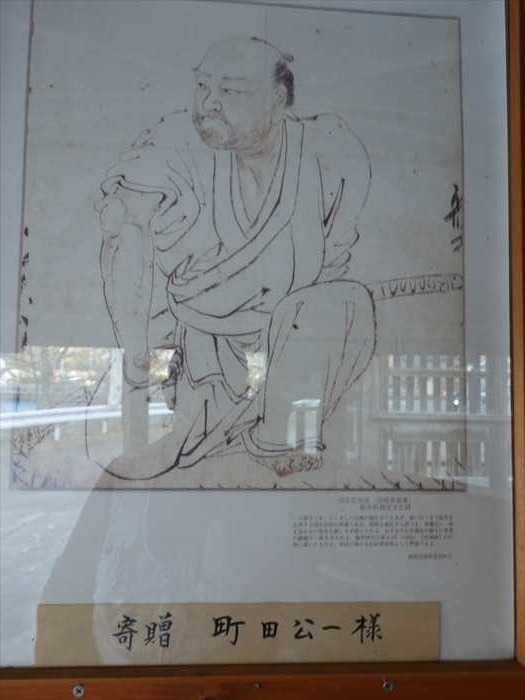

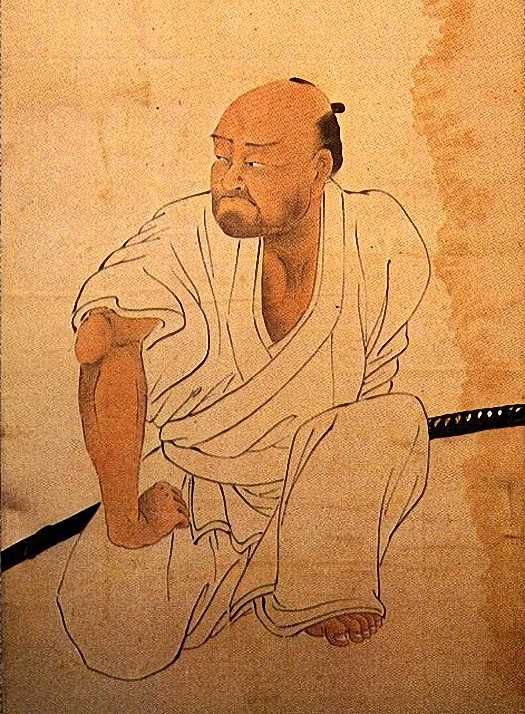

片膝をつき、たくましい右腕の袖をまくりあげ、鋭い目つきで前方を正視する国定忠治の

肖像である。周囲を威圧する顔つき、身構えに一歩も退かない気合と厳しさな感じられる。

右手元や左足指先の動きに・・・・な一面も見られる。梅渓時代の嘉永4年(1851)「赤城録」の

口絵に描いたもので、忠治に関する伝記的資料として重要である。」

ネットから。

栄えた。同街道は江戸と信濃を結ぶ最短経路の一部であり、中山道をしのぐ活気があったとも

いわれている。

「大戸宿 屋籠看板配置一覧図」。

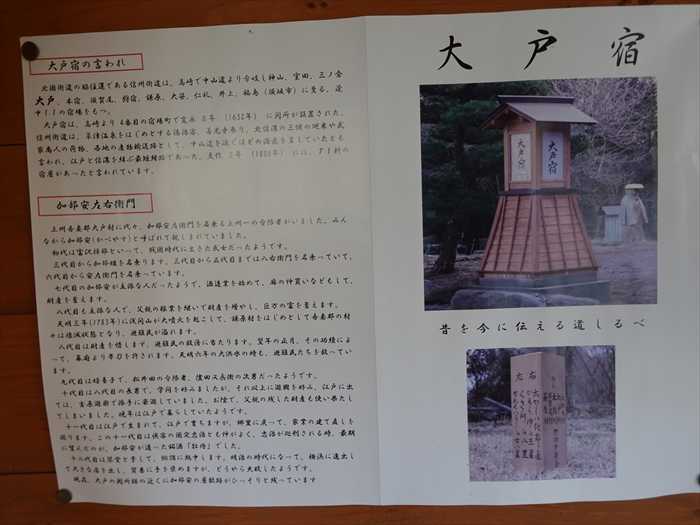

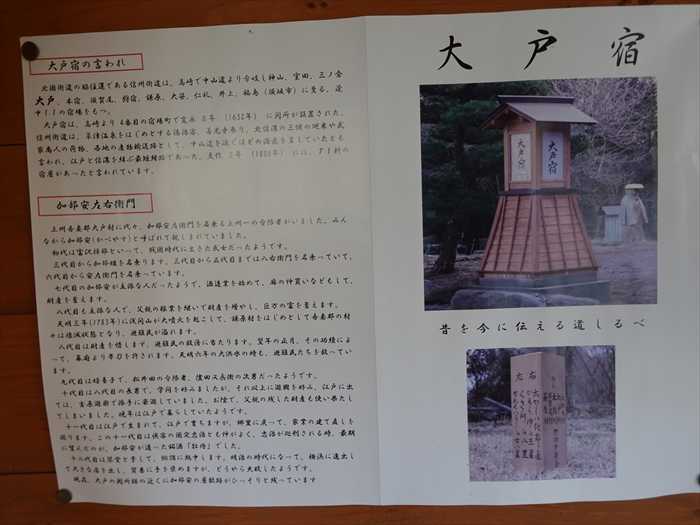

「 大戸宿

大戸宿の言われ

北国街道の脇往還である信州街道は、高崎で中山道より分岐し、神山、室田、三ノ倉、大戸、

本宿、須賀尾、狩宿、鎌原、大笹、仁礼、井上、福島(須坂市)に至る、途中11の宿場をもつ。

大戸宿は高崎より4番目の宿場町で、寛永8年(1632年)に関所が設置された。信州街道は、

草津温泉をはじめとする湯治客、善光寺参り、北信濃の三候の廻米や武家商人の荷物、各地の

産物の輸送路として、中山道を凌ぐほどの活気を呈していたとも言われ、江戸と信濃を結ぶ

最短経路であった。文化5年(1808)には、71軒の宿屋があったと言われています。

加部安左右衛門

上州吾妻郡大戸村に代々、加部安左右衛門を名乗る上州一の分限者がいました。みんなから

加部安(かべやす)と呼ばれて親しまれていました。

初代は富沢掃部といって、戦国時代に生きた武士だったようです。

三代目から加部姓を名乗ります。三代目から五代目までは八右衛門を名乗っていて、六代目から

安左衛門を名乗っています。

七代目の加部安が立派な人だったようで、酒造業を始めて、麻の仲買いなどもして、財産を

蓄えます。

八代目も立派な人で、父親の稼業を継いで財産を増やし、巨万の富を蓄えます。

天明三年(1783年)に浅間山が大噴火を起こして、鎌原村をはじめとして吾妻郡の村々は

壊滅状態となり、避難民が溢れます。

八代目は財産を惜しまず、避難民の救済に当たります。翌年の正月、その功績によって、幕府より

帯刀を許されます。天明六年の大洪水の時も、避難民たちを救っています。

九代目は婿養子で、松井田の分限者、儘田又兵衛の次男だったようです。

十代目は八代目の長男で、学問を好みましたが、それ以上に遊興を好み、江戸に出ては、

吉原遊廓で派手に豪遊していました。お陰で、父親の残した財産も使い果たしてしまいました。

晩年は江戸で暮らしていたようです。

十一代目は江戸で生まれて、江戸で育ちますが、郷里に戻って、家業の建て直しを図ります。

この十一代目は侠客の国定忠治とも仲がよく、忠治が処刑される時、最期に望んだのが、加部安が

造った銘酒「牡丹」でした。

十二代目は琴堂と号して、俳諧に熱中します。明治の時代になって、横浜に進出して大きな店を

出し、貿易に手を染めますが、どうやら失敗したようです。

現在、大戸の関所跡の近くに加部安の屋敷跡がひっそりと残っています。」

「 大戸関址之碑 」。

東京高等師範学校長正四位二等嘉納治五郎篆額。

碑中に”国定忠治もかつてここにて被刑された”と記されているとのこと。

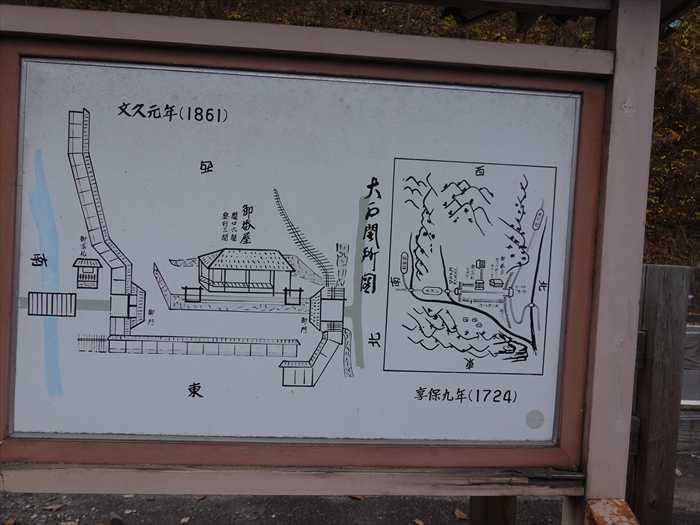

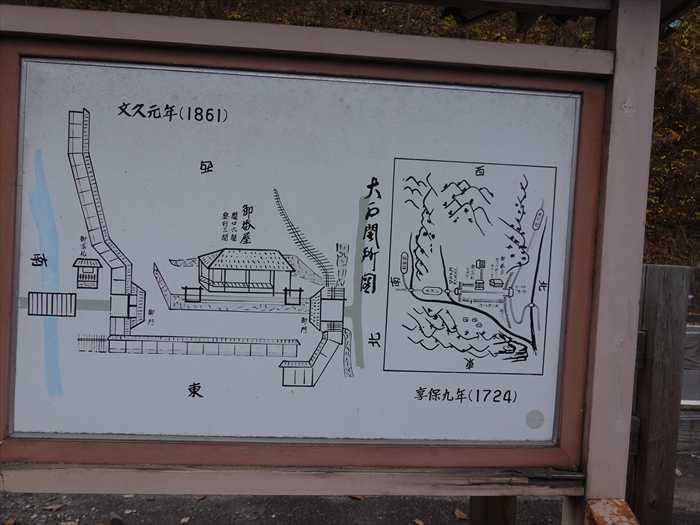

当時の「大戸関所」の絵図。

次に訪ねたのが直ぐ南側にあった「 加部家跡 」。

群馬県吾妻郡東吾妻町大戸2770。

「加部安」と書かれた木札。

「1829(文政12)年、吾妻郡大戸村の豪商の家に生まれた加部嘉重は、家督を継ぎ12代目

加部安左衛門(琴堂)とな りました。1859(安政6)年の横浜開港を契機に横浜弁天通へ

大きな店舗を構えて、生糸・麻・呉服・茶・雑貨等を外国人へ売り込み、大きな利益を

得ていました。

のち経営を使用人に任せた(幼少から才能を発揮していた俳句に打ち込んだためと言われている)

ため、経営不振となり、1864(元治元)年に事業から撤退、横浜の店舗を閉めて郷里の大戸へ

戻りました。1894(明治27)年歿。商売は13代目 加部安左衛門となった孝重が1874(明治7)年

まで続けていました。

現在、加部安左衛門の生家跡の一部と墓(大運寺)が残されています。」と。

「 町指定史跡 加部安左衛門関係遺蹟 」案内板。

「 吾妻町指定 重要文化財

加部安左衛門関係遺蹟 昭和五十八年九月十二日 指定 」と。

「玄関」。

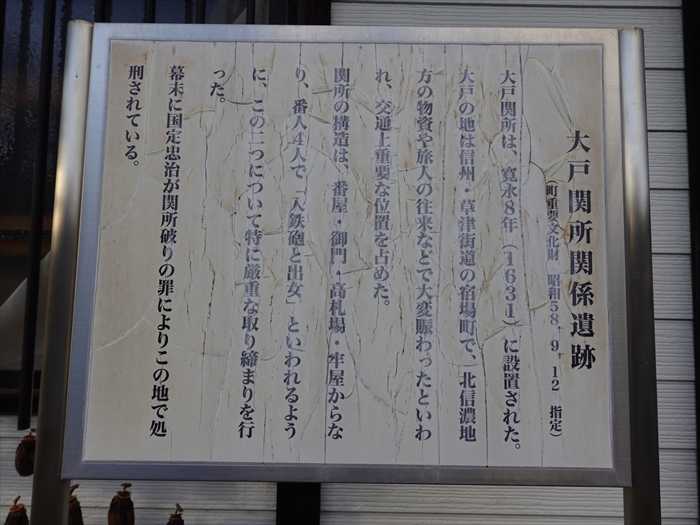

「 大戸関所関係遺蹟

(町重要文化財 昭和58.9.12)

軒下には干し柿が。

木製燈籠「大戸宿」。

車に戻り2分ほど南に進むと、左手にあったのが バス停「忠治地蔵前」

「 國定忠治慰霊碑入口 國定忠治処刑場跡 」。

ここが「 忠治地蔵(国定忠治刑死場跡) 」。

「 忠治地蔵尊 」

四方を竹矢来で囲んだ処刑場には、槍や刀を手にした300人もの役人が警戒にあたった。

周囲には1500人もの農民が集まった。はるか遠方からやってきた者もいたようだ。

天保の飢饉のとき、忠治が農民の救済に手を貸したことがあったからかもしれない と。

以前はこの「忠治地蔵尊」には、観光バスが列をつくった。70年代の終わり頃までは

土産物屋も繁昌していた。

しかし、80年代に入ると、地蔵尊まえの信州街道を走る自家用車は以前の数十倍に増えたが、

土産物屋の前に駐車する車はほとんどない とネットには。

「 忠治地蔵尊 」

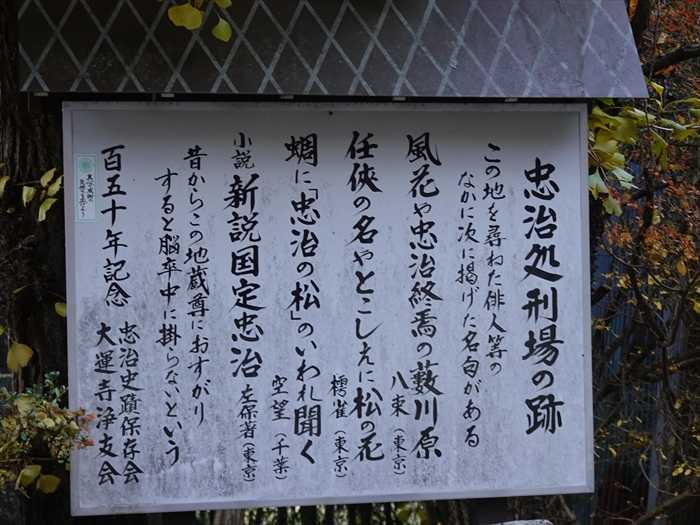

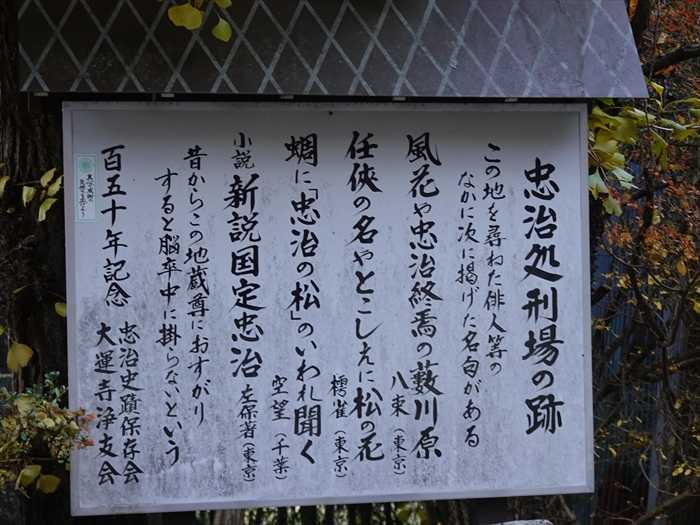

「 忠治処刑場の跡

この地を尋ねた俳人等のなかに次に掲げた名句がある。

風花や 忠治終焉の 藪川原 八束(東京)

任侠の 名やとこしえに 松の花 樗雀(東京)

蜩に「忠治の松」の いわれ聞く 空望(千葉)

小説新説国定忠治 左保著(東京)

昔からこの地蔵尊におすがりすると脳卒中に掛からないという

百五十年記念 忠治史跡保存会

大運寺浄友会」

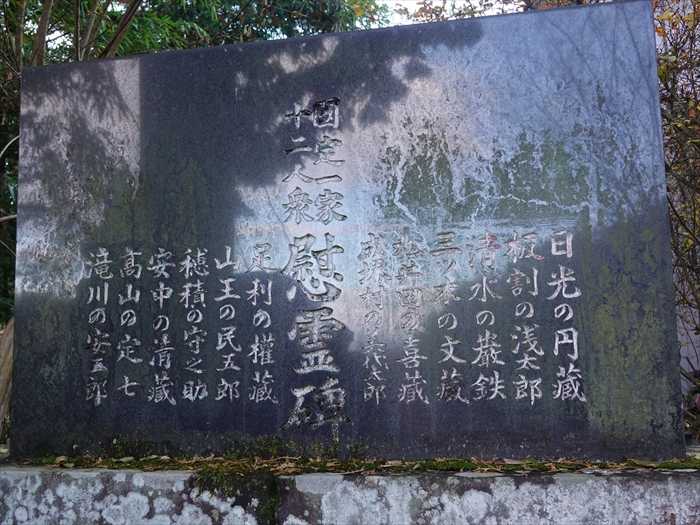

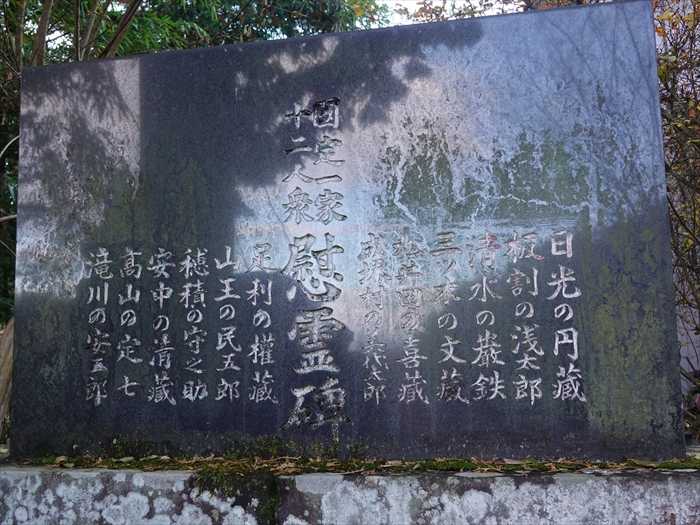

「 侠客 國定忠治慰霊碑 」。

「 國定一家十二人衆 慰霊碑

日光の円蔵 板割の浅太郎 清水の巌鉄 三ツ木の文蔵 松井田の喜蔵 成堺村の美代太郎

足利の權蔵 山王の民五郎 穂積の守之助 安中の清蔵 髙山の定七 滝川の安五郎 」

「 慰霊碑建立之由来 」碑。

「侠客国定忠治は上州佐波郡国定村に生まれ天明の大飢饉に際し民百姓の日々に餓死する者

増大するを見るに忍びず、岩鼻代官所に畜米の放出救済方請願せしも面倒無用の仕様に

我慢ならず、子分引き連れ畜米を開放して餓死寸前の庶民に分かち与え、為に代官所破りとして

役人の追うところとなり赤城山に籠りたるは有名な物語である。忠治は又郷土の水利不便な

土地柄を憂え、私財を投じて貯水池を開発し、以来百有余年今なおその恩恵に近在農民の浴して

いるなど、民衆の為には身命を賭し善意のものを助けしことは枚挙にいとまなく、その任侠心は

大衆の愛するところであったが、大戸の関所やぶりと代官殺害の罪にて嘉永三年十二月二十一日

この地において磔の刑に処せられた。その霊を祀る地蔵尊が永い風雪と中風の妙薬ということにて

削られ損耗甚だしきを、その義侠心と勇邁なる男の意気とを同じくする大阪市の人石本久吉氏の

知るところとなり、ここに更めて碑を建て霊を慰めることとなれり。

昭和四十三年七月吉日

世話人 群馬高崎 茂木好一 高橋定方 富田和雄

埼玉大宮 山本文平 榛名町 中曽根国忠

大戸 土谷貫一」

戒名「 長岡院法譽花樂居士 」と。

「 侠客 國定忠治処刑跡

嘉永三年 十二月二十一日沒

俗名

享年 四十一歳」

日本酒が奉納されていた。

桜の老木も國定忠治の墓を見守っていた。

「忠治地蔵尊」、「侠客 國定忠治慰霊碑」を振り返って。

白の山茶花であっただろうか。

・・・ もどる ・・・

・・・ つづく ・・・

再び前方に「第二吾妻川橋梁」が見えて来た。

「岩島駅前」交差点を右折し県道375号へ。

「吾妻川」を渡り「 岩櫃山 」の勇姿が姿を現した。

車窓から暫し「岩櫃山」をカメラで追う。

県道58号線・中之条東吾妻線に入り「温川」に架かる「鳴瀬橋」を渡り「大戸」交差点を

左折し車を駐めた。」

大戸関所跡 」。

ここは吾妻郡東吾妻町にある国定忠治が破ったとして知られる「大戸関所」の跡地とのこと。

現在の「大戸関所跡」は、大きな石碑と復元された門があり、その裏手には「御番屋」と

記された休憩所も設けられ、地元の方にも大切にされている場所であるのがよく伝わって

来たのであった。

「大戸関所」木柱。

「 大戸関所跡

大戸関所は、信州街道の要点をおさえる重要な関所で、近世初頭の寛永八年(一六三二年)に

設置された。

信州街道は草津温泉を始めとする湯治客、善光寺参り、北信濃の三侯の廻米や武家商人の荷物、

各地の産物の輸送路として、中山道を凌ぐ程の活気を呈したともいわれ、江戸と信濃を結ぶ

大戸関所は元和九年五月(一六二三年)将軍秀忠上洛の時に、要害の此の地を守護したのが

始まりといわれる。其の後、寛永七年に幕府目付によって、関所見立の巡検があり、翌八年に

正式に関所が設けられた。 中山道の脇往還で、碓氷関所の裏固めの意味を持っている。 以後

二百三十余年の間、幕府代官の管理の下に運営され、明治元年九月に廃止された。関所は

通行手形によって往来の旅人を厳重に取締り、関所破り(関所を避けて山越しなどをした者)は

重罪として処刑された記録がある。通行の門限は明六つから暮六つ(午前六時から午後六時)

までと定められていた。また要害地域を守る関所付の村として、大戸、荻生、本宿の三ヶ村は

関所番人を出し、警備に当たったり、関所破りを監視するなどの負担を義務づけられ、近隣の

十一ヵ村は関所普請村に充てられていた。

始まりといわれる。其の後、寛永七年に幕府目付によって、関所見立の巡検があり、翌八年に

正式に関所が設けられた。 中山道の脇往還で、碓氷関所の裏固めの意味を持っている。 以後

二百三十余年の間、幕府代官の管理の下に運営され、明治元年九月に廃止された。関所は

通行手形によって往来の旅人を厳重に取締り、関所破り(関所を避けて山越しなどをした者)は

重罪として処刑された記録がある。通行の門限は明六つから暮六つ(午前六時から午後六時)

までと定められていた。また要害地域を守る関所付の村として、大戸、荻生、本宿の三ヶ村は

関所番人を出し、警備に当たったり、関所破りを監視するなどの負担を義務づけられ、近隣の

十一ヵ村は関所普請村に充てられていた。

嘉永三年(一八五〇年)十二月に関所破りの罪を受け、侠客国定忠治はこの地で処刑された。

映画や講談、浪曲でも知られる處である。

映画や講談、浪曲でも知られる處である。

吾妻町観光協会・史跡保存会」

「 お休み處 御番屋 」。

「御番屋」の中の壁にあった1960年(昭和35年)ぼ東宝映画「国定忠治」のポスター。

60年以上前の面影を強く残す東吾妻町大戸地区には「総天然色」という言葉が似あう

のであった。

片膝をつき、たくましい右腕の袖をまくりあげ、鋭い目つきで前方を正視する国定忠治の

肖像である。周囲を威圧する顔つき、身構えに一歩も退かない気合と厳しさな感じられる。

右手元や左足指先の動きに・・・・な一面も見られる。梅渓時代の嘉永4年(1851)「赤城録」の

口絵に描いたもので、忠治に関する伝記的資料として重要である。」

ネットから。

栄えた。同街道は江戸と信濃を結ぶ最短経路の一部であり、中山道をしのぐ活気があったとも

いわれている。

北陸の大名が参勤交代に使うため混雑した中山道の迂回路として活用された。飯山、須坂、

松代の北信濃の三大名の物流における中継点や、草津温泉や善光寺への往来客の宿泊地として

にぎわった。

松代の北信濃の三大名の物流における中継点や、草津温泉や善光寺への往来客の宿泊地として

にぎわった。

大戸活性化協議会の黒岩進会長(67)は「かっては70軒以上宿があったが、江戸末期の火災で多くが

燃えてしまった」と話す。

燃えてしまった」と話す。

宿場に設置された大戸関所は北陸の前田家を警戒する幕府の軍事的防御線として重要視された。

物流や人の往来が増えるにつれ、一揆に備えた鉄砲の持ち込みや、地方に出る女性の取締が

重点的に行われた。

同関所は、関所破りなどの重罪で捕らえられた江戸時代の侠客、国定忠治が磔刑に処された場所

物流や人の往来が増えるにつれ、一揆に備えた鉄砲の持ち込みや、地方に出る女性の取締が

重点的に行われた。

同関所は、関所破りなどの重罪で捕らえられた江戸時代の侠客、国定忠治が磔刑に処された場所

としても有名で、忠治を弔うために巨大な地蔵が建立されている。

宿場の中には江戸時代末期に上州三分限者の一人と言われた加部安左衛門(通称・加部安)の邸宅

跡が残る。加部安は大名の年貢米輸送や金融業、酒造業、鉱山経営などで発展し、上州有数の

豪商となった。天明3 (1783 )年の浅間山大噴火の際には、八代目加部安が私財をなげうち、

避難民の救済に尽力したといわれている。」

~天明の祈り~ 宿場の中には江戸時代末期に上州三分限者の一人と言われた加部安左衛門(通称・加部安)の邸宅

跡が残る。加部安は大名の年貢米輸送や金融業、酒造業、鉱山経営などで発展し、上州有数の

豪商となった。天明3 (1783 )年の浅間山大噴火の際には、八代目加部安が私財をなげうち、

避難民の救済に尽力したといわれている。」

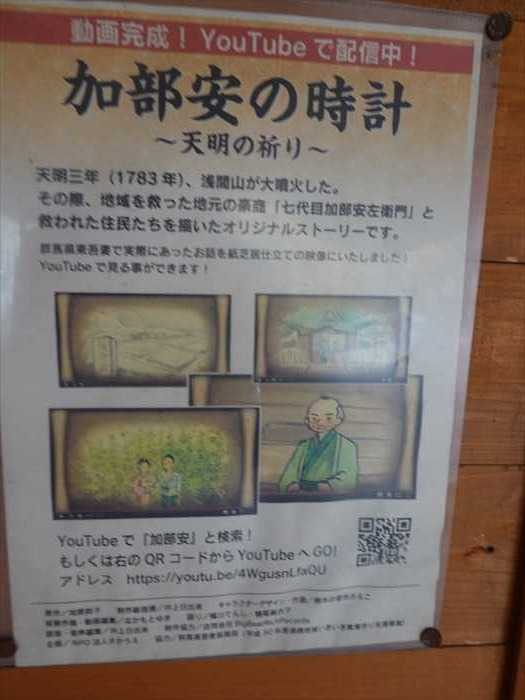

天明三年(1783年)、浅間山が大噴火した。

その際、地域を救った地元の豪商「七代目加部安左衛門」と救われた住民たちを描いた

オリシナルストーリーです。

群馬県東吾妻で実際にあったお話を紙芝居仕立ての映像にいたしました!

YouTubeで見る事ができます!」

オリシナルストーリーです。

群馬県東吾妻で実際にあったお話を紙芝居仕立ての映像にいたしました!

YouTubeで見る事ができます!」

「大戸宿 屋籠看板配置一覧図」。

「 大戸宿

大戸宿の言われ

北国街道の脇往還である信州街道は、高崎で中山道より分岐し、神山、室田、三ノ倉、大戸、

本宿、須賀尾、狩宿、鎌原、大笹、仁礼、井上、福島(須坂市)に至る、途中11の宿場をもつ。

大戸宿は高崎より4番目の宿場町で、寛永8年(1632年)に関所が設置された。信州街道は、

草津温泉をはじめとする湯治客、善光寺参り、北信濃の三候の廻米や武家商人の荷物、各地の

産物の輸送路として、中山道を凌ぐほどの活気を呈していたとも言われ、江戸と信濃を結ぶ

最短経路であった。文化5年(1808)には、71軒の宿屋があったと言われています。

加部安左右衛門

上州吾妻郡大戸村に代々、加部安左右衛門を名乗る上州一の分限者がいました。みんなから

加部安(かべやす)と呼ばれて親しまれていました。

初代は富沢掃部といって、戦国時代に生きた武士だったようです。

三代目から加部姓を名乗ります。三代目から五代目までは八右衛門を名乗っていて、六代目から

安左衛門を名乗っています。

七代目の加部安が立派な人だったようで、酒造業を始めて、麻の仲買いなどもして、財産を

蓄えます。

八代目も立派な人で、父親の稼業を継いで財産を増やし、巨万の富を蓄えます。

天明三年(1783年)に浅間山が大噴火を起こして、鎌原村をはじめとして吾妻郡の村々は

壊滅状態となり、避難民が溢れます。

八代目は財産を惜しまず、避難民の救済に当たります。翌年の正月、その功績によって、幕府より

帯刀を許されます。天明六年の大洪水の時も、避難民たちを救っています。

九代目は婿養子で、松井田の分限者、儘田又兵衛の次男だったようです。

十代目は八代目の長男で、学問を好みましたが、それ以上に遊興を好み、江戸に出ては、

吉原遊廓で派手に豪遊していました。お陰で、父親の残した財産も使い果たしてしまいました。

晩年は江戸で暮らしていたようです。

十一代目は江戸で生まれて、江戸で育ちますが、郷里に戻って、家業の建て直しを図ります。

この十一代目は侠客の国定忠治とも仲がよく、忠治が処刑される時、最期に望んだのが、加部安が

造った銘酒「牡丹」でした。

十二代目は琴堂と号して、俳諧に熱中します。明治の時代になって、横浜に進出して大きな店を

出し、貿易に手を染めますが、どうやら失敗したようです。

現在、大戸の関所跡の近くに加部安の屋敷跡がひっそりと残っています。」

「 大戸関址之碑 」。

東京高等師範学校長正四位二等嘉納治五郎篆額。

碑中に”国定忠治もかつてここにて被刑された”と記されているとのこと。

当時の「大戸関所」の絵図。

次に訪ねたのが直ぐ南側にあった「 加部家跡 」。

群馬県吾妻郡東吾妻町大戸2770。

「加部安」と書かれた木札。

「1829(文政12)年、吾妻郡大戸村の豪商の家に生まれた加部嘉重は、家督を継ぎ12代目

加部安左衛門(琴堂)とな りました。1859(安政6)年の横浜開港を契機に横浜弁天通へ

大きな店舗を構えて、生糸・麻・呉服・茶・雑貨等を外国人へ売り込み、大きな利益を

得ていました。

のち経営を使用人に任せた(幼少から才能を発揮していた俳句に打ち込んだためと言われている)

ため、経営不振となり、1864(元治元)年に事業から撤退、横浜の店舗を閉めて郷里の大戸へ

戻りました。1894(明治27)年歿。商売は13代目 加部安左衛門となった孝重が1874(明治7)年

まで続けていました。

現在、加部安左衛門の生家跡の一部と墓(大運寺)が残されています。」と。

「 町指定史跡 加部安左衛門関係遺蹟 」案内板。

「 吾妻町指定 重要文化財

加部安左衛門関係遺蹟 昭和五十八年九月十二日 指定 」と。

「玄関」。

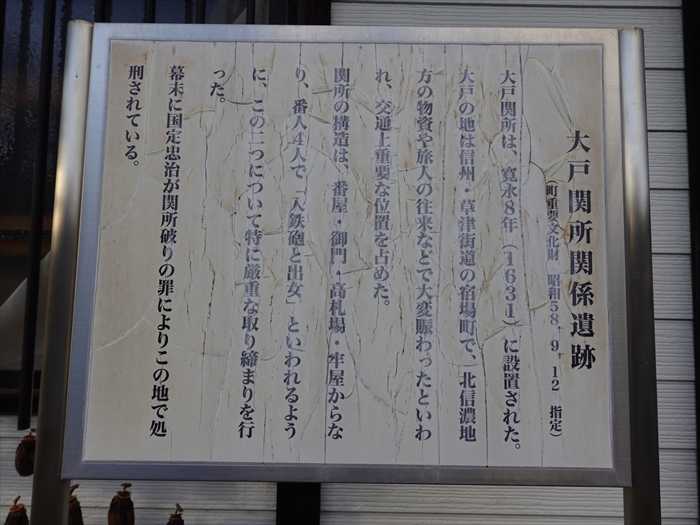

「 大戸関所関係遺蹟

(町重要文化財 昭和58.9.12)

大戸関所は、寛永8年(1631)に設置された。

大戸の地は信州・草津街道の宿場町で、北信濃地方の物資や旅人の往来などで大変賑わったと

いわれ、交通上重要な位置を占めた。

いわれ、交通上重要な位置を占めた。

関所の構造は、番屋・御門・高札場・牢屋からなり、番人4人で「入鉄砲と出女」といわれる

ように、この二つについて特に厳重な取り締まりを行った。

ように、この二つについて特に厳重な取り締まりを行った。

幕未に国定忠治が関所破りの罪によりこの地で処刑されている。」

軒下には干し柿が。

木製燈籠「大戸宿」。

車に戻り2分ほど南に進むと、左手にあったのが バス停「忠治地蔵前」

「 國定忠治慰霊碑入口 國定忠治処刑場跡 」。

ここが「 忠治地蔵(国定忠治刑死場跡) 」。

「 忠治地蔵尊 」

四方を竹矢来で囲んだ処刑場には、槍や刀を手にした300人もの役人が警戒にあたった。

周囲には1500人もの農民が集まった。はるか遠方からやってきた者もいたようだ。

天保の飢饉のとき、忠治が農民の救済に手を貸したことがあったからかもしれない と。

以前はこの「忠治地蔵尊」には、観光バスが列をつくった。70年代の終わり頃までは

土産物屋も繁昌していた。

しかし、80年代に入ると、地蔵尊まえの信州街道を走る自家用車は以前の数十倍に増えたが、

土産物屋の前に駐車する車はほとんどない とネットには。

「 忠治地蔵尊 」

「 忠治処刑場の跡

この地を尋ねた俳人等のなかに次に掲げた名句がある。

風花や 忠治終焉の 藪川原 八束(東京)

任侠の 名やとこしえに 松の花 樗雀(東京)

蜩に「忠治の松」の いわれ聞く 空望(千葉)

小説新説国定忠治 左保著(東京)

昔からこの地蔵尊におすがりすると脳卒中に掛からないという

百五十年記念 忠治史跡保存会

大運寺浄友会」

「 侠客 國定忠治慰霊碑 」。

「 國定一家十二人衆 慰霊碑

日光の円蔵 板割の浅太郎 清水の巌鉄 三ツ木の文蔵 松井田の喜蔵 成堺村の美代太郎

足利の權蔵 山王の民五郎 穂積の守之助 安中の清蔵 髙山の定七 滝川の安五郎 」

「 慰霊碑建立之由来 」碑。

「侠客国定忠治は上州佐波郡国定村に生まれ天明の大飢饉に際し民百姓の日々に餓死する者

増大するを見るに忍びず、岩鼻代官所に畜米の放出救済方請願せしも面倒無用の仕様に

我慢ならず、子分引き連れ畜米を開放して餓死寸前の庶民に分かち与え、為に代官所破りとして

役人の追うところとなり赤城山に籠りたるは有名な物語である。忠治は又郷土の水利不便な

土地柄を憂え、私財を投じて貯水池を開発し、以来百有余年今なおその恩恵に近在農民の浴して

いるなど、民衆の為には身命を賭し善意のものを助けしことは枚挙にいとまなく、その任侠心は

大衆の愛するところであったが、大戸の関所やぶりと代官殺害の罪にて嘉永三年十二月二十一日

この地において磔の刑に処せられた。その霊を祀る地蔵尊が永い風雪と中風の妙薬ということにて

削られ損耗甚だしきを、その義侠心と勇邁なる男の意気とを同じくする大阪市の人石本久吉氏の

知るところとなり、ここに更めて碑を建て霊を慰めることとなれり。

昭和四十三年七月吉日

世話人 群馬高崎 茂木好一 高橋定方 富田和雄

埼玉大宮 山本文平 榛名町 中曽根国忠

大戸 土谷貫一」

戒名「 長岡院法譽花樂居士 」と。

「 侠客 國定忠治処刑跡

嘉永三年 十二月二十一日沒

俗名

享年 四十一歳」

日本酒が奉納されていた。

桜の老木も國定忠治の墓を見守っていた。

「忠治地蔵尊」、「侠客 國定忠治慰霊碑」を振り返って。

白の山茶花であっただろうか。

・・・ もどる ・・・

・・・ つづく ・・・

お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう

[国内旅行] カテゴリの最新記事

-

牛久大仏へ(その3) 2025.11.19

-

牛久大仏へ(その2) 2025.11.18

-

牛久大仏へ(その1) 2025.11.17

【毎日開催】

15記事にいいね!で1ポイント

10秒滞在

いいね!

--

/

--

© Rakuten Group, Inc.