PR

X

Keyword Search

▼キーワード検索

Comments

私はイスラム教徒です@ Re:アイルランド・ロンドンへの旅(その131): ロンドン散策記・アルバート記念碑(Albert Memorial)-2(11/06)

神神は言った: コーランで 『 (21) 人々…

私はイスラム教徒です@ Re:アイルランド・ロンドンへの旅(その122): ロンドン散策記・Victoria and Albert Museum・ヴィクトリア&アルバート博物館-5(10/28)

神神は言った: コーランで 『 (21) 人…

続日本100名城東北の…

New!

オジン0523さん

【甥のステント挿入… New!

Gママさん

New!

Gママさん

2025年版・岡山大学… New!

隠居人はせじぃさん

New!

隠居人はせじぃさん

ムベの実を開くコツ… noahnoahnoahさん

noahnoahnoahさん

エコハウスにようこそ ecologicianさん

【甥のステント挿入…

New!

Gママさん

New!

Gママさん2025年版・岡山大学…

New!

隠居人はせじぃさん

New!

隠居人はせじぃさんムベの実を開くコツ…

noahnoahnoahさん

noahnoahnoahさんエコハウスにようこそ ecologicianさん

Calendar

カテゴリ: JINさんの農園

石廊崎の先端にあった「石室神社」、「熊野神社」を後にして参道を戻る。

関萍雨・ 「 秋晴や 波収まりし 石廊崎 」の句碑、右下に小さく「 萍雨 」と刻まれていた。

関萍雨は南伊豆町湊出身の俳人。県下の教育界で重きをなした。

子規や虚子、碧梧桐らの教えを受けた、静岡県における近代俳句の草分け的存在でもある。

碑に刻まれた句は高浜虚子の選んだものと伝えられている。

1956(昭和31)年に、南伊豆町有志によって建碑された と。

「 石廊崎オーシャンパーク

館内に掲示されている「石廊埼灯台」に関するパネルを追う。

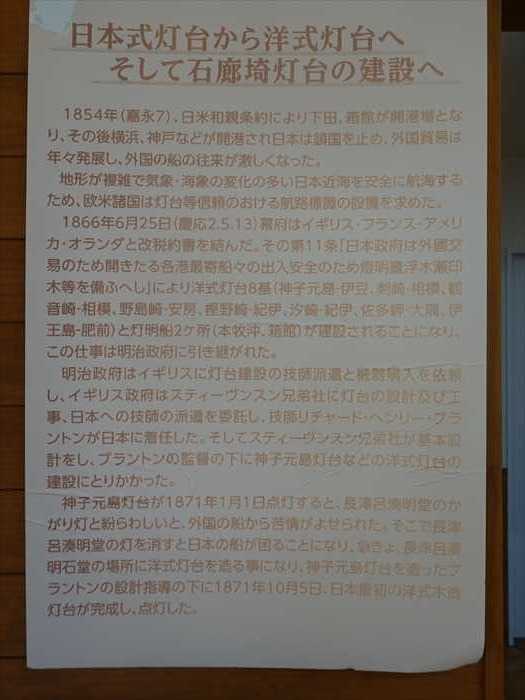

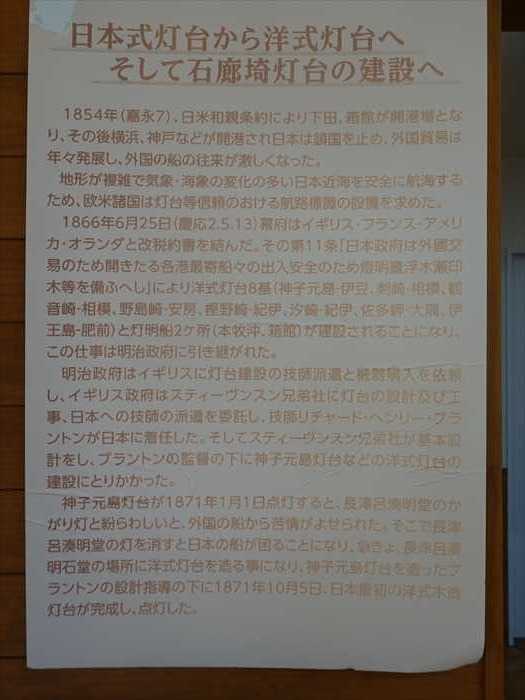

「 日本式灯台から洋式灯台へ そして石廊埼灯台の建設へ

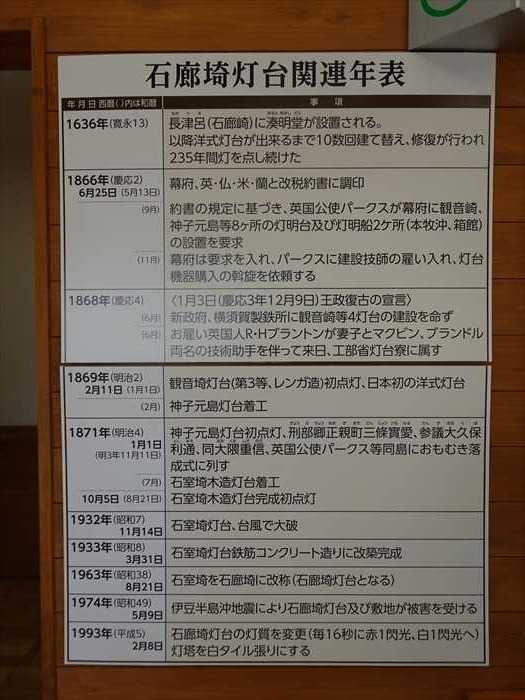

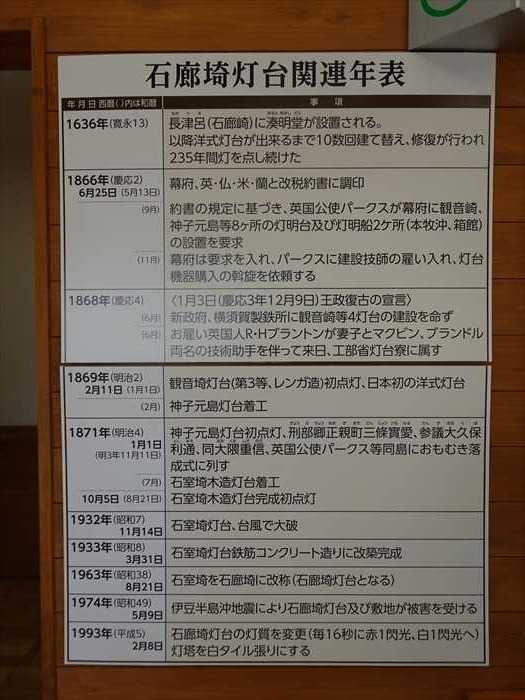

「 石廊埼灯台関連年表 」

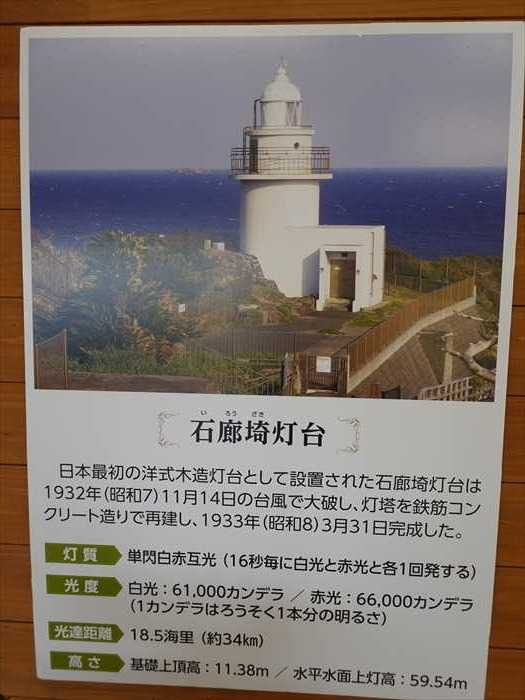

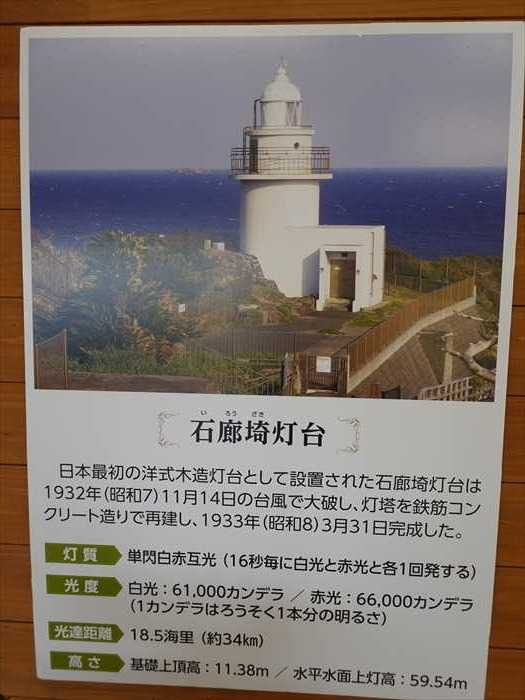

「 石廊埼灯台

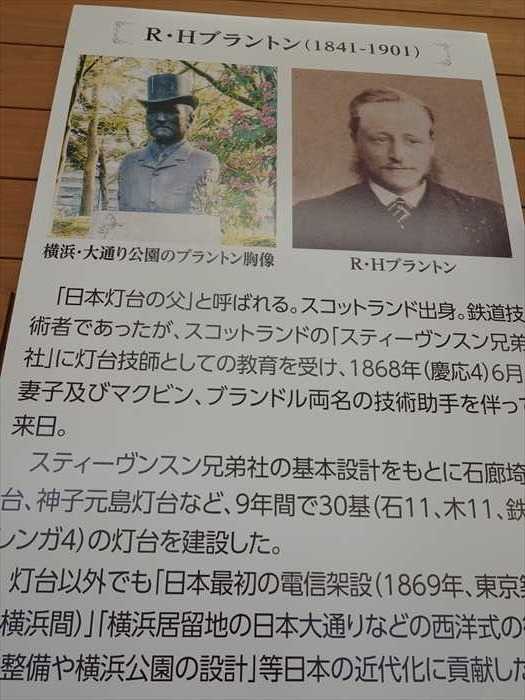

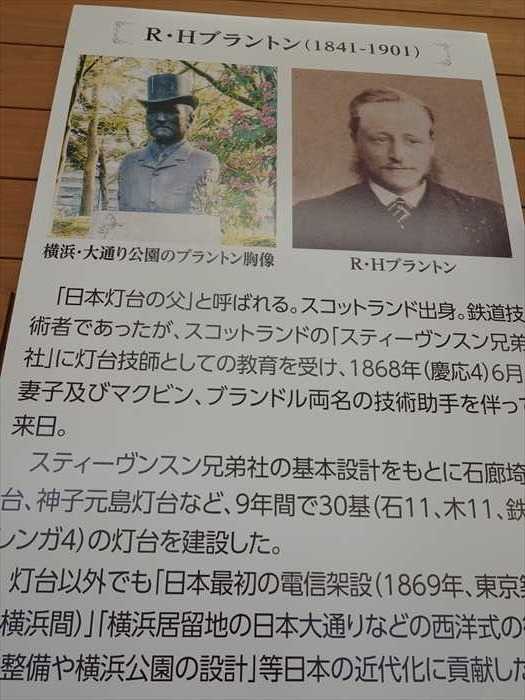

「 R・Hブラントン(1841-1901)

「日本灯台の父」と呼ばれる。スコットランド出身。鉄道技術者であったが、スコットランドの

「スティーヴンスン兄弟社」に灯台技師としての教育を受け、1868年(慶応4)6月に妻子及び

マクビン、ブランドル両名の技術助手を伴って来日。

スティーヴンスン兄弟社の基本設計をもとに石廊埼灯台、神子元島灯台など、9年間で30基

灯台以外でも「日本最初の電信架設(1869年)東京築地~横浜間)」「横浜居留地の日本大大通り

などの西洋式の公園整備や横浜公園の設計」等日本の近代化に貢献した。」

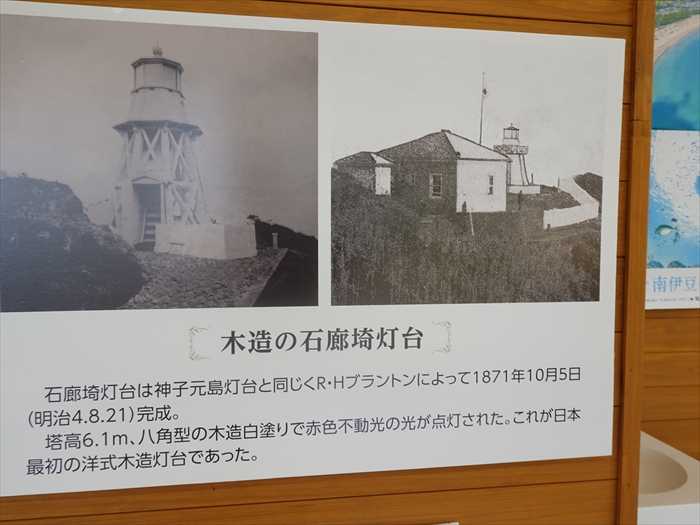

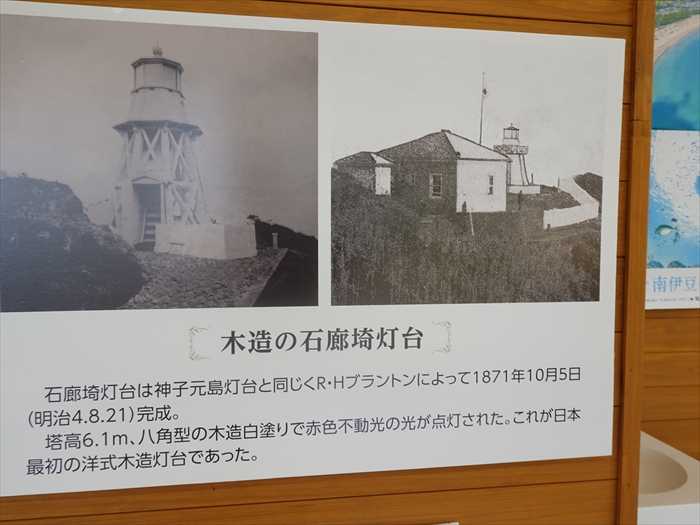

「 木造の石廊埼灯台

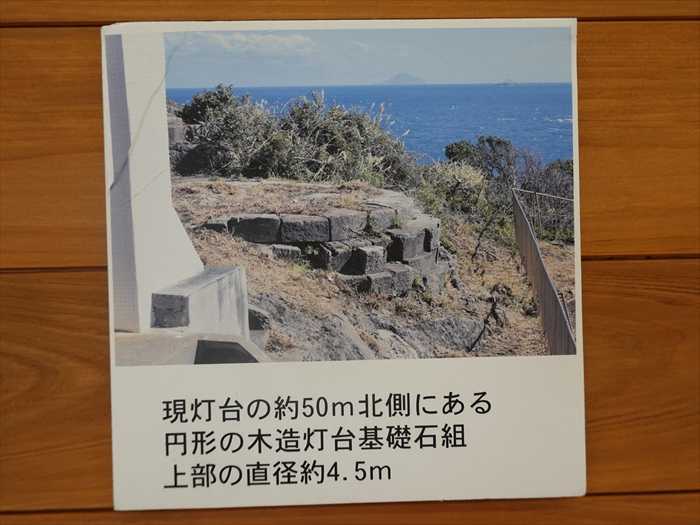

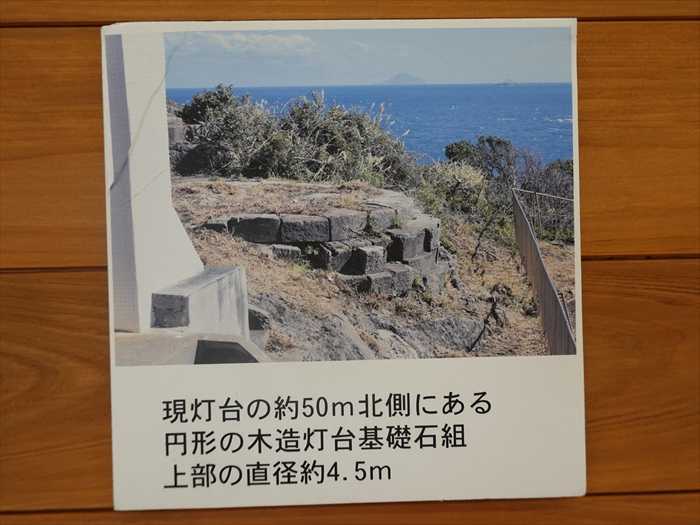

「現灯台の約50m北側にある円形の木造灯台基礎石組上部の直径約4. 5m」

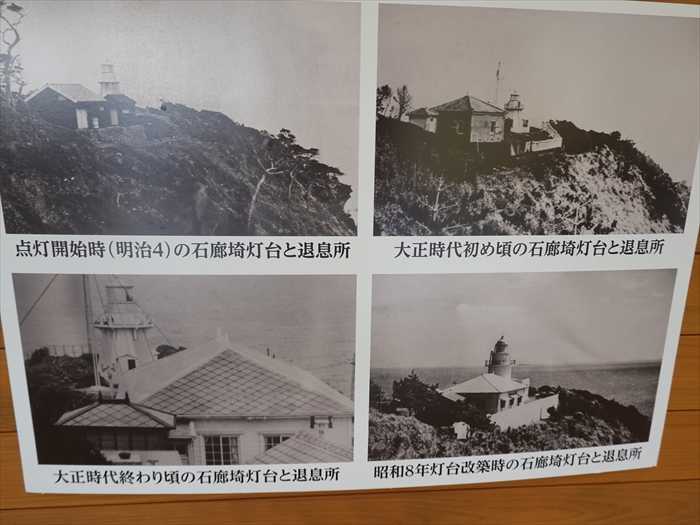

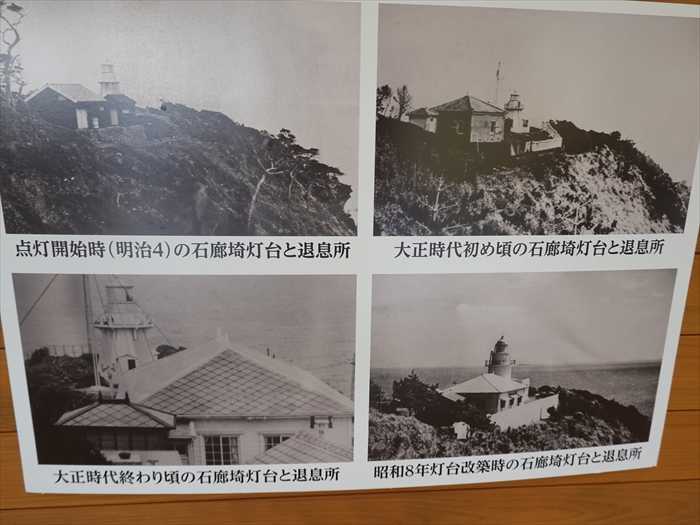

様々な 当時の「写真」

様々な観光案内用のパンフレットが並んでいた。

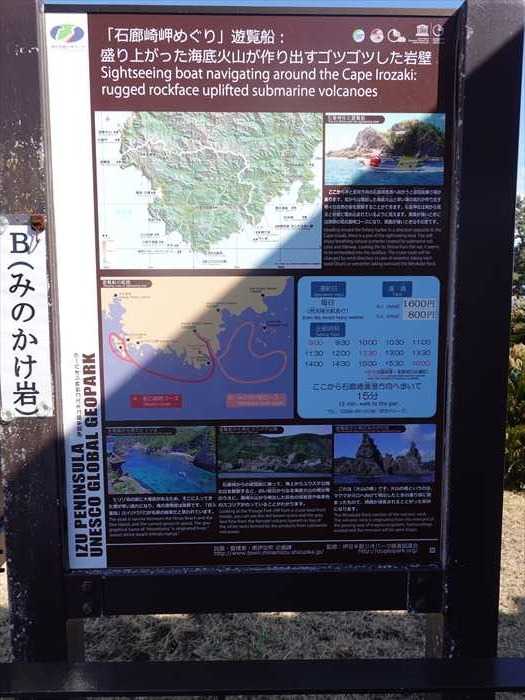

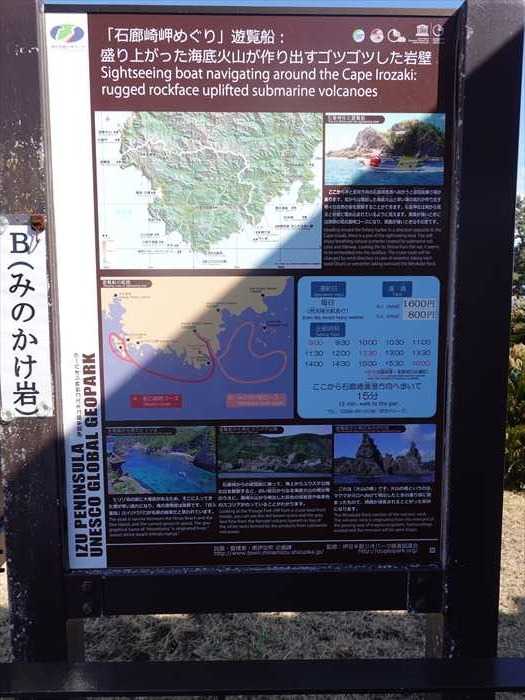

「石廊崎岬めぐり」遊覧船 案内パネル。

遊覧船 「石廊崎岬めぐり」案内図

石廊崎遊覧船「 マリンバード号 」。

遊覧船から見た「石室神社」 の写真をネットから。

そして「石廊崎オーシャンパーク」を後にして進むと、「 電源開発 石廊崎風力発電所 」が再び姿を

現した。

「 ユウスゲ公園 駐車場 」に車を駐め散策する。

静岡県道16号線・下田石廊松崎線を西に進むと、西伊豆の海が姿を現した。

ズームして。

手前に「 ヘイゴロウ 」その奥に「 丘ハヤマ 」、その先に「 大根島 」。

大きな岩礁「丘ハヤマ」は、造礁サンゴ(浅い海に住むサンゴ)も群生していて、

シュノーケリングスポットとして人気の場所と。

「 ユウスゲ公園からの眺め

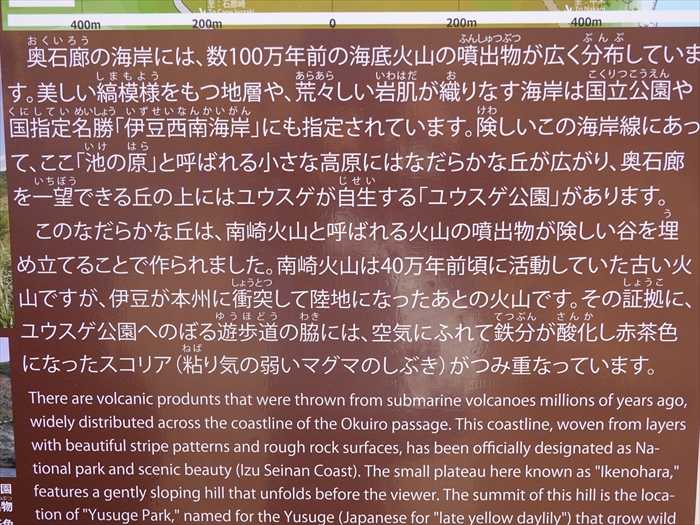

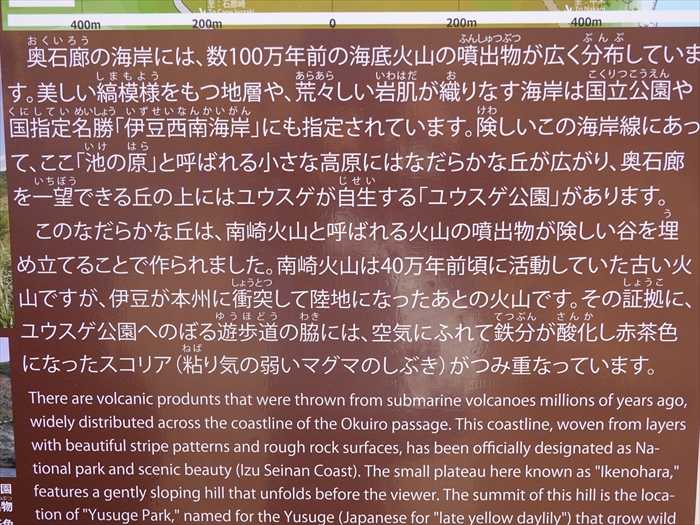

「奥石廊の海岸には、数100万年前の海底火山の噴出物が広く分布しています。

「 ユウスゲ群落

「現在地」をズームして。

こちらの地図も「 現在地 」、下方が北方向の地図。

ズームして。

遠く静岡県内の山々の姿も見えた。

写真右が「 中木 」方向。

「 愛の鐘 モニュメント 」。

場所は、県道沿いの駐車場から遊歩道の階段を上った奥石廊を一望できる見晴らしのいい丘の上。

もともとこの場所には木造のモニュメント「愛の鐘」があったが、老朽化したため今回

リニューアルされた。新しいモニュメントは円形の御影石(直径1.8メートル)で結婚指輪?を

連想させる。この輪の中にカップルが納まって写真を撮ったらなかなか絵になること間違いなし。

近づいて。

「カメラスタンド」と案内板。

「 いろう男爵の絶景 おすすめスポット 」。

モニュメント前には、セルフタイマーで撮影できるようカメラスタンドが設置され、

たいへん便利そうであったが。

スマホを立てる場合も、厚みの違いに対応すべく厚さの違う3種類の溝が用意されて

いるのであった。

しかし、合計年齢150歳以上のオジイサン二人には無用なのであった。

「 大根島 」の北側先端をズームして。

先端を更にズームして。

ダイビングスポットとしても人気があるのだろう。

「 あいあい岬駐車場 」を見下ろす。

東側の丘の上まで歩いて進むと「ユウスケ公園から見える島々」案内板が。

近づいて。

「 利島(としま) 」の姿。

「神子元島灯台( みこもとしまとうだい) 」の先に「 鵜渡根島( うどねじま) 」。

再び「 電源開発 石廊崎風力発電所 」。

太平洋を望む。

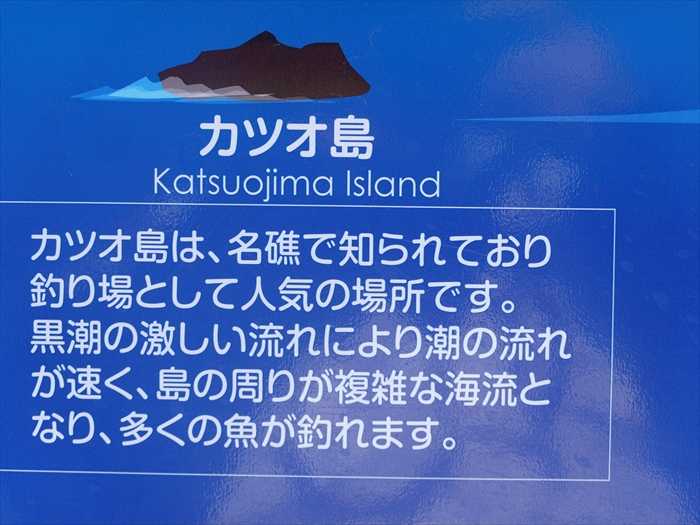

「 カツオ島 」。

「 カツオ島

カツオ島は、名礁で知られており釣り場として人気の場所です。

「愛の鐘 モニュメント」を振り返る。

そして国道136号をひたすら北上し、「 雲見海岸 」から富士山の雄姿を見る。

・・・ もどる ・・・

・・・ つづく ・・・

関萍雨・ 「 秋晴や 波収まりし 石廊崎 」の句碑、右下に小さく「 萍雨 」と刻まれていた。

関萍雨は南伊豆町湊出身の俳人。県下の教育界で重きをなした。

子規や虚子、碧梧桐らの教えを受けた、静岡県における近代俳句の草分け的存在でもある。

碑に刻まれた句は高浜虚子の選んだものと伝えられている。

1956(昭和31)年に、南伊豆町有志によって建碑された と。

「 石廊崎オーシャンパーク

館内に掲示されている「石廊埼灯台」に関するパネルを追う。

「 日本式灯台から洋式灯台へ そして石廊埼灯台の建設へ

1854年(嘉永7)、日米和親条約により下田、箱館が開港場となり、その後横浜、神戸などが

開港され日本は鎖国を止め、外国の船の往来が激しくなった。

地形が複雑で気象・海象の変化の多い日本近海の安全に航海するため、欧米諸国は灯台等

信頼のおける航路標識の設置を求めた。

1866年6月25日(慶応2.5.13 )幕府は、イギリス・フランス・アメリカ・オランダと改税約書を

結んだ。その第11条「日本政府は外國交易のため開きたる各種最寄船々の出入安全のため

燈明臺浮木瀬印木等を備ふへし」により洋式灯台8基(神子元島一伊豆、剣崎一相模、観音崎

一相模、野島崎一安房、樫野崎一紀伊、汐崎一紀伊、佐多岬一大隅、伊王島一肥前)と

灯明船2ヶ所(本牧沖、箱館)が建設されることになり、この仕事を明治政府に引き継がれた。

明治政府はイギリスに灯台建設の技師派遣と機器購入を依頼し、イギリス政府は

スティーヴンスン兄弟社に灯台の設計及び工事、日本への技師の派遣を委託し、技師リチャード・

ヘンリー・ブラントンが日本に着任した。そしてスティーブンスン兄弟社が基本設計をし、

ブラントンの監督の下に神子元島灯台などの洋式灯台の建設にとりかかった。

開港され日本は鎖国を止め、外国の船の往来が激しくなった。

地形が複雑で気象・海象の変化の多い日本近海の安全に航海するため、欧米諸国は灯台等

信頼のおける航路標識の設置を求めた。

1866年6月25日(慶応2.5.13 )幕府は、イギリス・フランス・アメリカ・オランダと改税約書を

結んだ。その第11条「日本政府は外國交易のため開きたる各種最寄船々の出入安全のため

燈明臺浮木瀬印木等を備ふへし」により洋式灯台8基(神子元島一伊豆、剣崎一相模、観音崎

一相模、野島崎一安房、樫野崎一紀伊、汐崎一紀伊、佐多岬一大隅、伊王島一肥前)と

灯明船2ヶ所(本牧沖、箱館)が建設されることになり、この仕事を明治政府に引き継がれた。

明治政府はイギリスに灯台建設の技師派遣と機器購入を依頼し、イギリス政府は

スティーヴンスン兄弟社に灯台の設計及び工事、日本への技師の派遣を委託し、技師リチャード・

ヘンリー・ブラントンが日本に着任した。そしてスティーブンスン兄弟社が基本設計をし、

ブラントンの監督の下に神子元島灯台などの洋式灯台の建設にとりかかった。

神子元島灯台が1871年1月1日点灯すると、長津呂湊明堂のかがり灯と紛らわしいと、外国の船

から苦情がよせられた。そこで長津呂湊明堂の灯を消すと日本の船が困ることになり、急きょ、

長津呂湊明石堂の場所に1871年10月5日、日本最初の洋式木造灯台が完成し、点灯した。」

から苦情がよせられた。そこで長津呂湊明堂の灯を消すと日本の船が困ることになり、急きょ、

長津呂湊明石堂の場所に1871年10月5日、日本最初の洋式木造灯台が完成し、点灯した。」

「 石廊埼灯台関連年表 」

昔より石廊崎は航海の難所で、この沖の岩礁で座礁、難破する船も多くあったため、灯台の設置が

求められていた。

1636(寛永13年) :長津呂湊明堂(ながつろ みなとあかしどう)が建てられた。

求められていた。

1636(寛永13年) :長津呂湊明堂(ながつろ みなとあかしどう)が建てられた。

1871年(明治4年):設置・初点灯した。かの「灯台の父」と呼ばれる

10月5日 リチャード・ヘンリー・ブラントンの設計による八角形の木造灯台として

建設され、日本では10番目に古い洋式灯台だった。

建設され、日本では10番目に古い洋式灯台だった。

1932年(昭和7年)11月14日:暴風で大破。

1933年(昭和8年)3月31日:現在のコンクリート造に建て替えられた。

1951年(昭和26年)5月15日:船舶気象通報放送開始、偶数時の23分から25分まで[1]

1993年(平成5年)2月:灯質を変更し、灯塔を白タイル張りへ。

2016年(平成28年)9月30日:併設の船舶気象通報(灯台放送)を廃止

「 石廊埼灯台

日本最初の洋式木造灯台として設置された石廊埼灯台は1932年(昭和7) 11月14日の台風で大破し、

灯塔を鉄筋コンクリート造りで再建し、1933年(昭和8) 3月31日完成した。

灯塔を鉄筋コンクリート造りで再建し、1933年(昭和8) 3月31日完成した。

灯質➡単閃白赤互光(16秒毎に白光と赤光と各1回発する)

白光➡61,000カンデラ/赤光: 66,000カンデラ

(1カンデラはろうそく1本分の明るさ)

光達距離➡18.5海里(約34km)

高さ➡基礎上頂高: 11.38m /水平水面上灯高: 59.54m」

「 R・Hブラントン(1841-1901)

「日本灯台の父」と呼ばれる。スコットランド出身。鉄道技術者であったが、スコットランドの

「スティーヴンスン兄弟社」に灯台技師としての教育を受け、1868年(慶応4)6月に妻子及び

マクビン、ブランドル両名の技術助手を伴って来日。

スティーヴンスン兄弟社の基本設計をもとに石廊埼灯台、神子元島灯台など、9年間で30基

灯台以外でも「日本最初の電信架設(1869年)東京築地~横浜間)」「横浜居留地の日本大大通り

などの西洋式の公園整備や横浜公園の設計」等日本の近代化に貢献した。」

「 木造の石廊埼灯台

石廊埼灯台は神子元島灯台と同じくR・Hプラントンによって1871年10月(明治4.8.21 )完成。

塔高6.1 m、八角型の木造白塗りで赤色不動光の光が点灯された。これが最初の洋式木造灯台で

あった。」

あった。」

「現灯台の約50m北側にある円形の木造灯台基礎石組上部の直径約4. 5m」

様々な 当時の「写真」

大正時代終わり頃の石廊埼灯台と退息所。 昭和8年灯台改築時の石廊埼灯台と退息所。

様々な観光案内用のパンフレットが並んでいた。

「石廊崎岬めぐり」遊覧船 案内パネル。

遊覧船 「石廊崎岬めぐり」案内図

石廊崎の岬めぐりは2コース。

Aコース:奥石廊崎コース(ヒリゾ海岸コース)

Bコース:みのかけ岩コース

● 天候や海上の状況によりAコースかBコースのどちらかを運航します。

● どちらも所要時間は約25分

石廊崎遊覧船「 マリンバード号 」。

遊覧船から見た「石室神社」 の写真をネットから。

そして「石廊崎オーシャンパーク」を後にして進むと、「 電源開発 石廊崎風力発電所 」が再び姿を

現した。

伊豆半島最南端に位置する南伊豆町に立地しており、天城山脈より連なる標高300~370mの

山地に位置する伊豆半島最大級のウインドファーム。

南・西が太平洋に開けた山岳地形を生かした豊かな風資源の有効利用をしていた。

所在地 :静岡県南伊豆町

発電所出力:34,000kW

風車発電機:2,000kW×17基

営業運転開始:2010年4月

「 ユウスゲ公園 駐車場 」に車を駐め散策する。

静岡県道16号線・下田石廊松崎線を西に進むと、西伊豆の海が姿を現した。

ズームして。

手前に「 ヘイゴロウ 」その奥に「 丘ハヤマ 」、その先に「 大根島 」。

大きな岩礁「丘ハヤマ」は、造礁サンゴ(浅い海に住むサンゴ)も群生していて、

シュノーケリングスポットとして人気の場所と。

「 ユウスゲ公園からの眺め

ユウスゲ公園からは数100万年前の海底火山からの噴出物が折り重なる絶景が広がります。

約40万年前に南崎火山がつくり出した小さなテラスから景色を楽しんてみませんか。」

約40万年前に南崎火山がつくり出した小さなテラスから景色を楽しんてみませんか。」

「奥石廊の海岸には、数100万年前の海底火山の噴出物が広く分布しています。

美しい縞模様をもつ地層や、荒々しい岩肌が織りなす海岸は国立公園や国指定名勝

「伊豆西南海岸」にも指定されています。険しいこの海岸線にあって、ここ「池の原」と

呼ばれる小さな高原にはなだらかな丘が広がり、奥石廊を一望できる丘の上にはユウスゲが

自生する「ユウスゲ公園」があります。

「伊豆西南海岸」にも指定されています。険しいこの海岸線にあって、ここ「池の原」と

呼ばれる小さな高原にはなだらかな丘が広がり、奥石廊を一望できる丘の上にはユウスゲが

自生する「ユウスゲ公園」があります。

このなだらかな丘は、南崎火山と呼ばれる火山の噴出物が険しい谷を埋め立てることで作られ

ました。南崎火山は40万年前頃に活動していた古い火山ですが、伊豆が本州に衝突して陸地に

なったあとの火山です。その証拠に、ユウスゲ公園へのぼる遊歩道の脇には、空気にふれて

鉄分が酸化し赤茶色になったスコリア(粘リ気の弱いマグマのしぶき)がつみ重なっています。」

ました。南崎火山は40万年前頃に活動していた古い火山ですが、伊豆が本州に衝突して陸地に

なったあとの火山です。その証拠に、ユウスゲ公園へのぼる遊歩道の脇には、空気にふれて

鉄分が酸化し赤茶色になったスコリア(粘リ気の弱いマグマのしぶき)がつみ重なっています。」

「 ユウスゲ群落

奥石廊の池の原一帯に群生する「ユウスゲ」は、国立公園特別地域(富士箱根伊豆国立公園)の

指定になっている貴重な植物です。別名「キスゲ」ともいい、葉は細長く株元からニ列に出て

扇状に開き、花は六弁からなります。花は夏期の夕暮れから咲きはじめ、翌日の午前中には

しぼんでしまいます。かれんで美しい姿は幻想的な雰囲気をかもし出し、夏の風物詩となって

います。」

「石廊崎からの遊覧船に乗って、海上からユウスゲ公園の丘を観察すると、白い岩石からなる

海底火山の噴出物のうえに、南崎火山から噴出した灰色の溶岩流や赤茶色のスコリアがのって

いることがわかります。」

指定になっている貴重な植物です。別名「キスゲ」ともいい、葉は細長く株元からニ列に出て

扇状に開き、花は六弁からなります。花は夏期の夕暮れから咲きはじめ、翌日の午前中には

しぼんでしまいます。かれんで美しい姿は幻想的な雰囲気をかもし出し、夏の風物詩となって

います。」

「石廊崎からの遊覧船に乗って、海上からユウスゲ公園の丘を観察すると、白い岩石からなる

海底火山の噴出物のうえに、南崎火山から噴出した灰色の溶岩流や赤茶色のスコリアがのって

いることがわかります。」

「現在地」をズームして。

こちらの地図も「 現在地 」、下方が北方向の地図。

再び青い海原の西伊豆・「 三ツ石岬」方向

を見る。

ズームして。

遠く静岡県内の山々の姿も見えた。

写真右が「 中木 」方向。

「 愛の鐘 モニュメント 」。

場所は、県道沿いの駐車場から遊歩道の階段を上った奥石廊を一望できる見晴らしのいい丘の上。

もともとこの場所には木造のモニュメント「愛の鐘」があったが、老朽化したため今回

リニューアルされた。新しいモニュメントは円形の御影石(直径1.8メートル)で結婚指輪?を

連想させる。この輪の中にカップルが納まって写真を撮ったらなかなか絵になること間違いなし。

近づいて。

「カメラスタンド」と案内板。

「 いろう男爵の絶景 おすすめスポット 」。

モニュメント前には、セルフタイマーで撮影できるようカメラスタンドが設置され、

たいへん便利そうであったが。

スマホを立てる場合も、厚みの違いに対応すべく厚さの違う3種類の溝が用意されて

いるのであった。

しかし、合計年齢150歳以上のオジイサン二人には無用なのであった。

「 大根島 」の北側先端をズームして。

先端を更にズームして。

ダイビングスポットとしても人気があるのだろう。

「 あいあい岬駐車場 」を見下ろす。

東側の丘の上まで歩いて進むと「ユウスケ公園から見える島々」案内板が。

近づいて。

「 利島(としま) 」の姿。

利島は、伊豆諸島に属する日本の島。伊豆七島のひとつ。行政区画は東京都利島村。

東京から144km、伊豆大島から南に27kmにある島で「外島」と書かれることもある。

面積4.12平方キロメートル、外周7.7キロメートル。

面積4.12平方キロメートル、外周7.7キロメートル。

伊豆七島のうちもっとも小さな島で、最高峰の宮塚山(標高507.5メートル)を中心とした、

円錐形の火山島(複成火山)である。

島全体を豊かな照葉樹林が覆い、特に椿が島の8割を占めていると言われ、椿油が島の特産品に

なっている。昭和初期にはノネズミによる農業被害が顕著となり、イタチを放獣して退治した

記録も残る。

円錐形の火山島(複成火山)である。

島全体を豊かな照葉樹林が覆い、特に椿が島の8割を占めていると言われ、椿油が島の特産品に

なっている。昭和初期にはノネズミによる農業被害が顕著となり、イタチを放獣して退治した

記録も残る。

島の周囲は高さ200メートルの海食崖に囲まれ、南斜面にはオオミズナギドリの生息地がある。

反面、良質な港に恵まれずに天候が悪化すると定期船でも通過することがあり、100メートル級の

桟橋が完成したのも昭和56年(1981年)のことであった。

それでも、古くから人が定住していたことが知られ、大石山遺跡・ケッサイ山遺跡などの

古代集落の跡が確認できる とウィキペディアから。

反面、良質な港に恵まれずに天候が悪化すると定期船でも通過することがあり、100メートル級の

桟橋が完成したのも昭和56年(1981年)のことであった。

それでも、古くから人が定住していたことが知られ、大石山遺跡・ケッサイ山遺跡などの

古代集落の跡が確認できる とウィキペディアから。

「神子元島灯台( みこもとしまとうだい) 」の先に「 鵜渡根島( うどねじま) 」。

再び「 電源開発 石廊崎風力発電所 」。

太平洋を望む。

「 カツオ島 」。

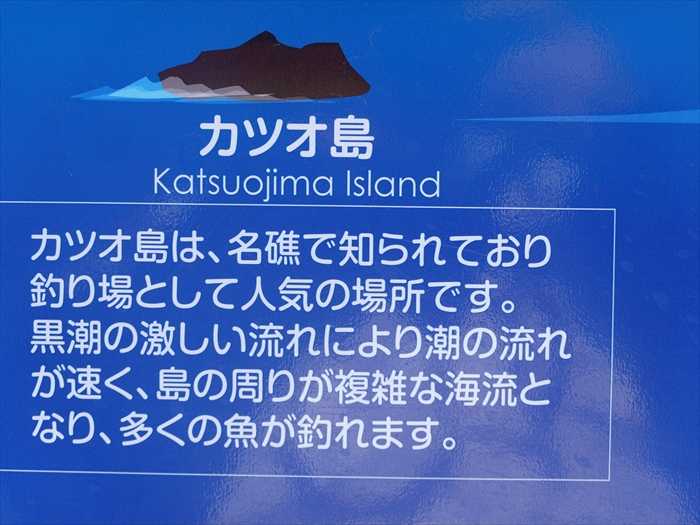

「 カツオ島

カツオ島は、名礁で知られており釣り場として人気の場所です。

黒潮の激しい流れにより潮の流れが速く、島の周りが複雑な海流となり、多くの魚が釣れます。」

「愛の鐘 モニュメント」を振り返る。

そして国道136号をひたすら北上し、「 雲見海岸 」から富士山の雄姿を見る。

・・・ もどる ・・・

・・・ つづく ・・・

お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう

[JINさんの農園] カテゴリの最新記事

-

六つの村の睦み合い・藤沢市六会地区の歴… 2025.11.15

-

六つの村の睦み合い・藤沢市六会地区の歴… 2025.11.14

-

六つの村の睦み合い・藤沢市六会地区の歴… 2025.11.13

【毎日開催】

15記事にいいね!で1ポイント

10秒滞在

いいね!

--

/

--

© Rakuten Group, Inc.