PR

X

Keyword Search

▼キーワード検索

Comments

2025年版・岡山大学…

New!

隠居人はせじぃさん

New!

隠居人はせじぃさん

続日本100名城東北の… New! オジン0523さん

【甥のステント挿入… New!

Gママさん

New!

Gママさん

ムベの実を開くコツ… noahnoahnoahさん

noahnoahnoahさん

エコハウスにようこそ ecologicianさん

New!

隠居人はせじぃさん

New!

隠居人はせじぃさん続日本100名城東北の… New! オジン0523さん

【甥のステント挿入…

New!

Gママさん

New!

Gママさんムベの実を開くコツ…

noahnoahnoahさん

noahnoahnoahさんエコハウスにようこそ ecologicianさん

Calendar

カテゴリ: JINさんの農園

「富士芝桜まつり」会場を後にして、次の目的地の「 富士山本宮浅間大社

」に向かって国道139号を南に向かって進む。

山梨県と静岡県の県境手前・富士五湖から朝霧高原へ抜ける道の左にあった銅像。

裸婦像にしては身体が細く天使の像であったようだ。

台座の柱には「WELCOME TO FUJIGOKO」 と。

実は このモニュメントは9体存在している とのことで、 何処にあるのか 探してみるの

も面白いかと。

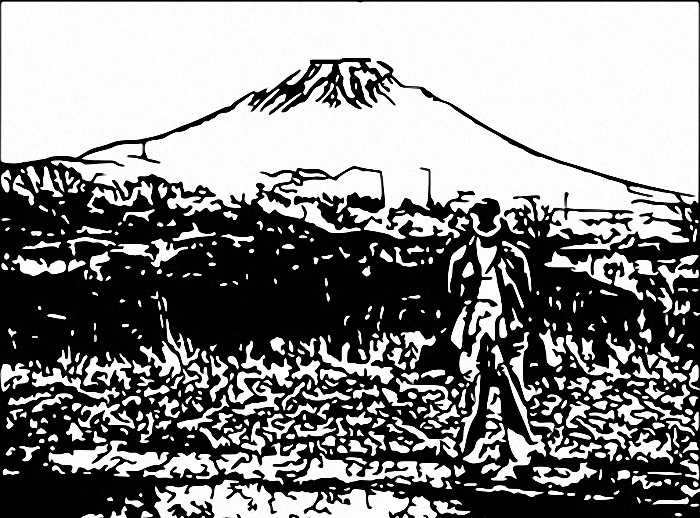

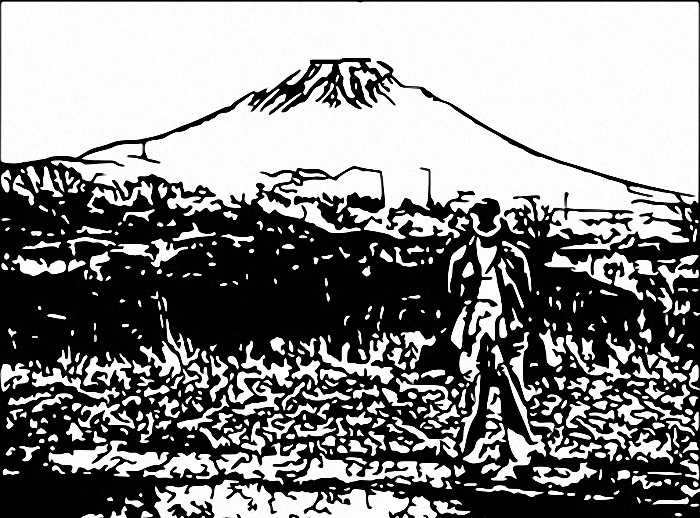

静岡県富士宮市からの富士山の絶景をズームして。

旅友が記念撮影して下さいました。

更に富士山を見ながら進む。

トイレ休憩に「 道の駅 朝霧高原 」に立ち寄る。

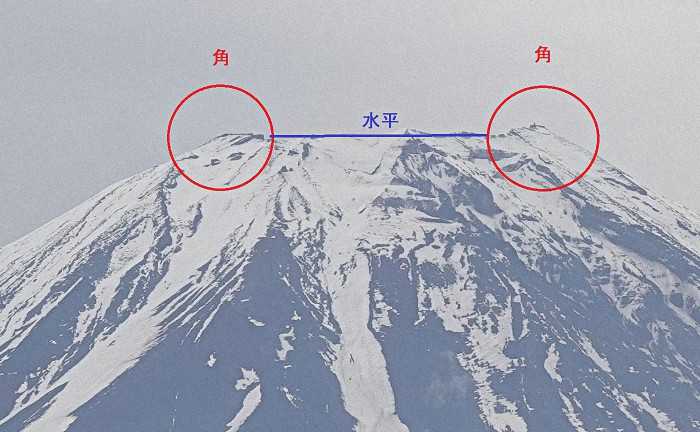

「道の駅 朝霧高原」駐車場からの富士山。

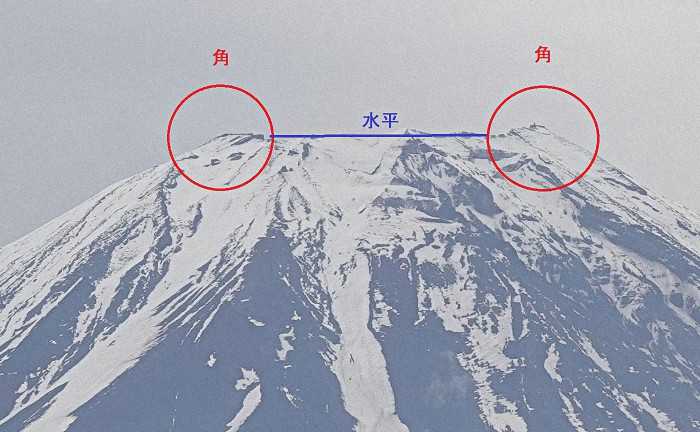

富士山のいちばんの魅力はその形の美しさ。

富士山のような「 円錐形の美しい山 」👈リンク は実は世界にたくさんあるが、

この日本の富士山のように裾野まできれいに広がっている円錐形の山は珍しいのである。

ここ朝霧高原からの富士山は、

裾野に凹凸の無い

●稜線がほぼ左右対称 。

●山頂がほぼ水平 で、

●山頂の交点に 「角(つの)」が見える

場所なのであった。

いわゆる画に描いたような富士山を眺望できるのであった。

「道の駅 朝霧高原」のサイロを模した「 時計塔

時間は9:35。

「売店・特産品展示販売コーナー」から外に出る。

この先に「あさぎりフードパーク」があるようだ。

再び富士山の勇姿を追う。

「時計塔」越しに。

そして富士宮市街に入り、国道139号の「万野原新田(まのはらしんでん)」交差点を通過。

そして「登山道入口」交差点を右折し、ナビに従い進むと「富士山本宮浅間神社」に到着。

時間は10:20。

静岡県富士宮市宮町1−1。

ここ駿河国一宮『富士山本宮浅間大社』は、全国 1300 社の浅間神社の総本宮で「 富士山本宮

センゲン大社 」と呼ばれているが、例外として山梨県笛吹市の甲斐一宮『浅間神社』は

「アサマ神社」と呼ばれている。同じく山梨県には「河口湖浅間神社」(富士河口湖町)

「一宮浅間神社」(市川大門町)の三か所が「アサマ神社」と呼ばれているのだ 。

浅間山は「あさま」と呼ぶのに、富士山の浅間神社はなぜ「せんげん」神社と言うのであろうか?

その疑問には、まず「あさま」の語源を調べてみると良いと。

語源には色々な説があるが、寺田寅彦博士の説が面白のだと。

曰く:《「古語でアサマは火山を意味したのではないか」という。日本の火山の名称には

「ア行音+サ行音(浅間、阿蘇、有珠、恐、恵山、雲仙、等)」という「音の類似」が

多くある。》

他には:《「アサマ」はアイヌ語で「火を吹く燃える岩」の意味から名付けられた。と言う説。》

また南方説で:《マレー語では、「アサ」は煙を意味し「マ」は母を意味するので、その言葉を

火山である富士山にあてたとする説。》などなど。いずれも「浅間(アサマ)」は古来「火山」を

意味したようだ。それでは「アサマ」がどうして「センゲン」と呼ばれるのか?

これは、 “ 元来、浅間は「アサマ」読みだが江戸時代に「センゲン」と読みならわされたようだ。

「仙元」とも書いたようで、「浅間嶺」にある浅間神社も以前は「仙元神社」とか言われていた

とのこと。「センゲン」と呼び始めたのは鎌倉から江戸時代にかけて、中国文化の影響が大きく、

熟語をむやみに「音読み」にしたためと言われている。山や地名だけでなく、学者や芸術家なども

こぞって名前は支那くさい名をつけたからだと。

静岡県道76号線・大社通り沿いにあった大きな朱の「大灯籠」(右)。

「大灯籠」(左)。

「富士山本宮浅間神社」案内図。

そしてその先、正面に「 二之鳥居 」と「 社号標石 」。

富士山を入れて。

ズームして。

「富士山・観光・案内処」。

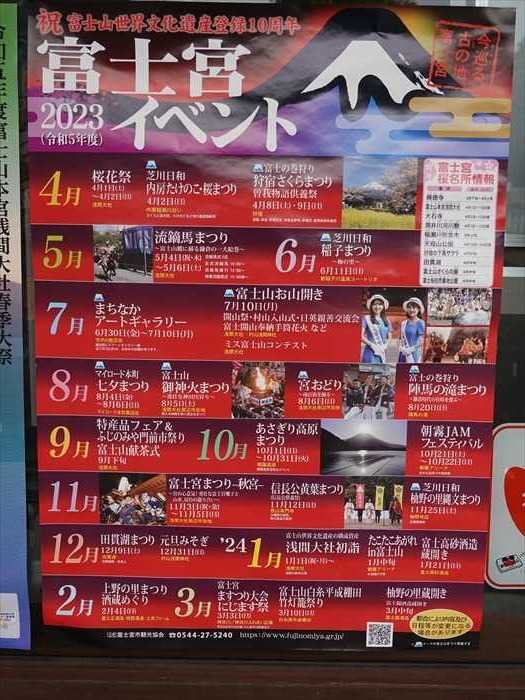

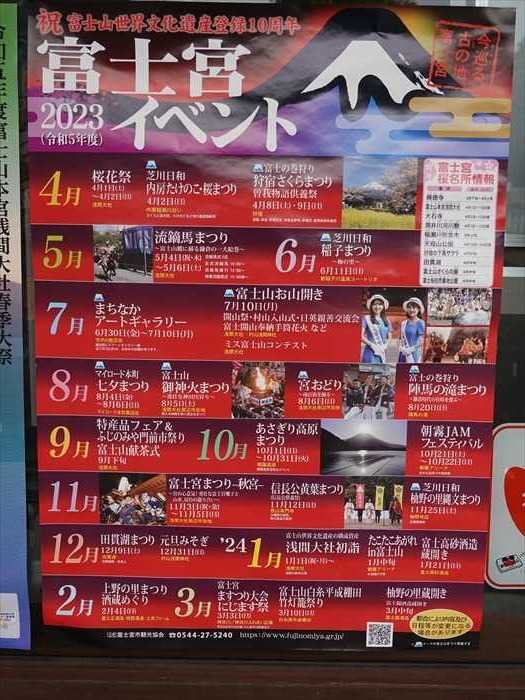

ポスター「 2023年(令和5年度)富士宮イベント 」。

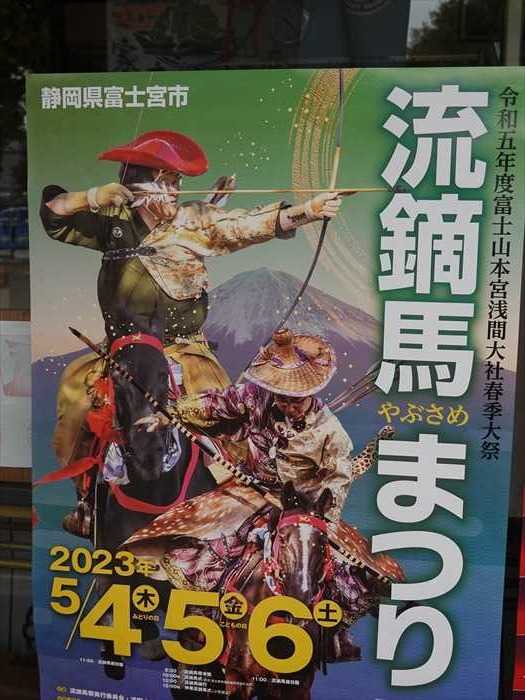

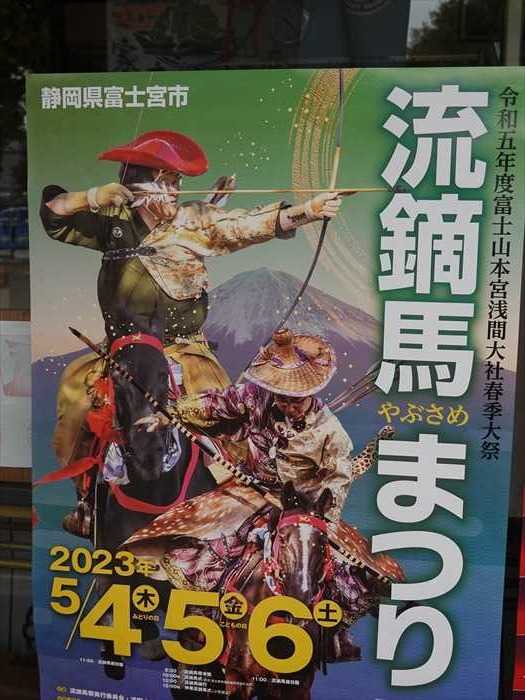

2023年5月4日(木)、5日(金)、6日(土)は「 流鏑馬(やぶさめ)まつり 」が行われると。

富士山と社号標石「 冨士山本宮浅間大社 」。

正面に巨大な「 ニ之鳥居 」。

扁額「 富士山本宮 」。

「 冨士山本宮浅間大社 」案内図。

「ニ之鳥居」手前の左側にあったのが「 ここずらよ 」。

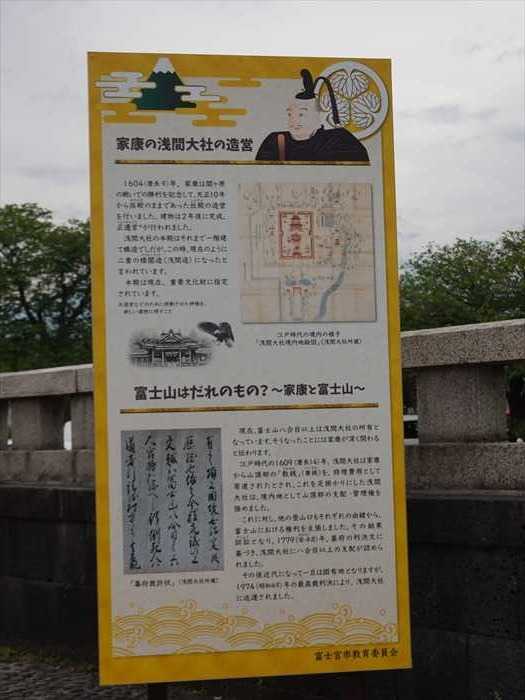

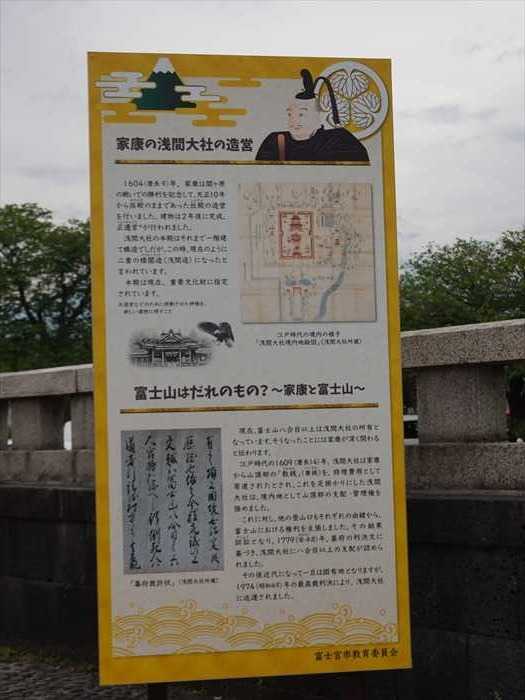

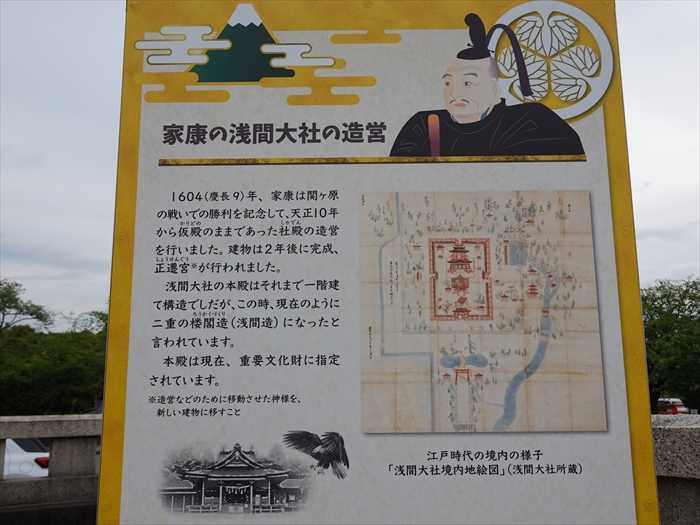

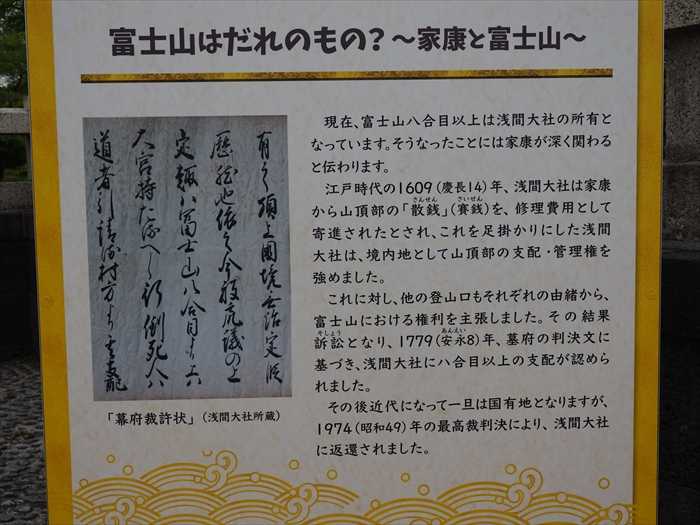

「 家康の浅間神社の造営 」と「 富士山はだれのもの?~家康と富士山~ 」。

「 家康の浅間神社の造営

「 富士山はだれのもの?~家康と富士山~

ました。

一般道を渡った先に「 三之鳥居 」が見えた。

ここにも大きな石灯籠が(左)。

石灯籠(右)。

さらに「三之鳥居」を目指して石畳の参道を進む。

幟「家康公の遺産 FUJINOMIYA」 と。

2023年大河ドラマ「どうする家康」の放送をきっかけに、富士宮の新たな魅力を全国に

発信するため、オリジナルロゴマークを活用したのぼり旗を作ったのだ と。

「 三之鳥居 」の先の朱の「 楼門 」がだんだん大きくなって来た。

「 三之鳥居 」。

手前 右手の「狛犬 」。

大正7年(1918)5月吉日建立。

手前 左手の「狛犬 」。

右手に「 流鏑馬(やぶさめ)像 」。

ズームして。

逆光?のため、ネットから。

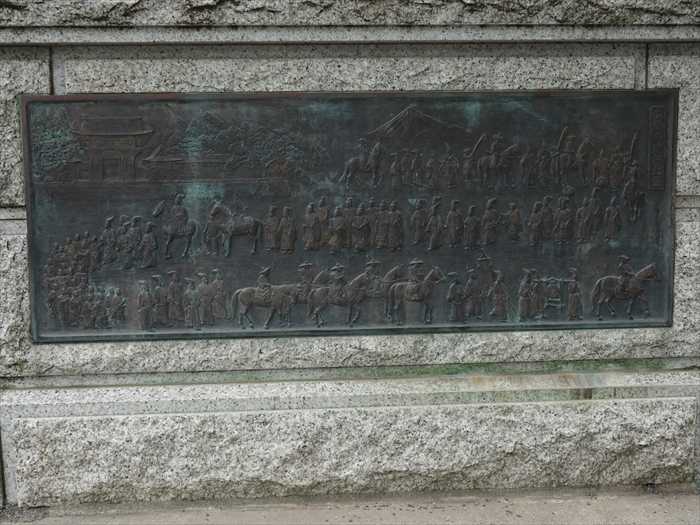

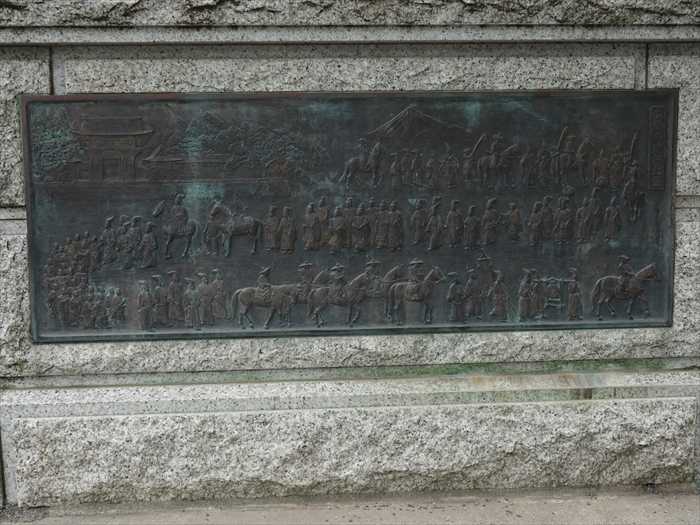

台座の「 流鏑馬練行之図 」。

ネットから。

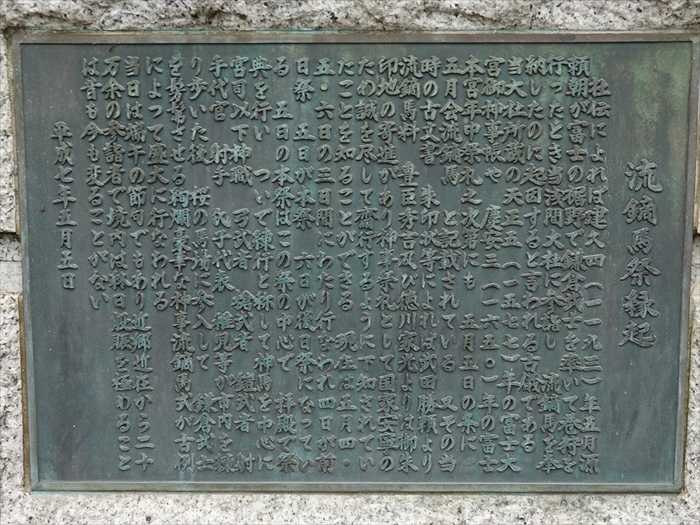

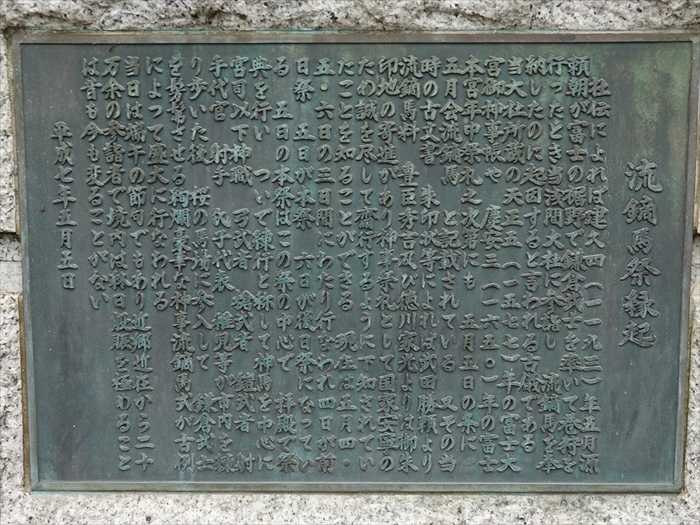

「 流鏑馬祭縁起

社伝によれば建久四(一一九三)年五月源頼朝が富士の裾野で鎌倉武士を率いて巻狩を行ったとき、

当浅間大社に参拝し、流鏑馬を奉納したのに起因すると言われる古儀である。

当大社所蔵の天正五年(一五七七)の富士大宮御神事帳や、慶安三年(一六五〇)の

富士本宮年中祭禮之次第にも、五月五日の条に五月会流鏑馬 と記載されている。又その当時の

古文書、朱印状等によれば武田勝頼より流鏑馬料、豊臣秀吉及び徳川家光よりは御朱印の寄進が

あり神事祭礼として国家安寧のため誠を尽して斎行するように下知されていたことを知ることが

できる。現在は五月四・五・六日の三日にわたり行われ、四日が前日祭、五日が本祭、六日が

後日祭になっている。五日の本祭はこの祭の中心で、拝殿で祭典を行い、ついで練行と称して

神馬を中心に宮司以下神職、弓武者、槍武者、射手代官、射手、氏子代表、稚児等が市内を練り

歩いた後、桜の馬場に参入して、鎌倉武士を髣髴させる絢爛豪華な神事流鏑馬式が古例によって

盛大に行われる。

当日は端午の節句でもあり近郷近在から二十万余の参拝者で境内は終日殷賑を極めることは

昔も今も変ることがない。

平成七年五月五日」

前方に「 鏡池 」に架かる「 太鼓橋 」が。

「鏡池」は楼門前の池で一名 眼鏡池 とも。

中央の「 太鼓橋 」は大正4年御即位記念として石造りに改められたのだと。

「 鏡池 」(右)。

中央の島には石灯籠が。

「 鏡池 」(左)。

「 太鼓橋 」を渡る。

正面に「 楼門 」。

「 楼門 」前のこの道「 桜の馬場 」で今年も5/4~6に「 流鏑馬 」が行われるとのこと。

奥には朱の「 東鳥居 」が見えた。

「楼門」前に置かれていた巨石。

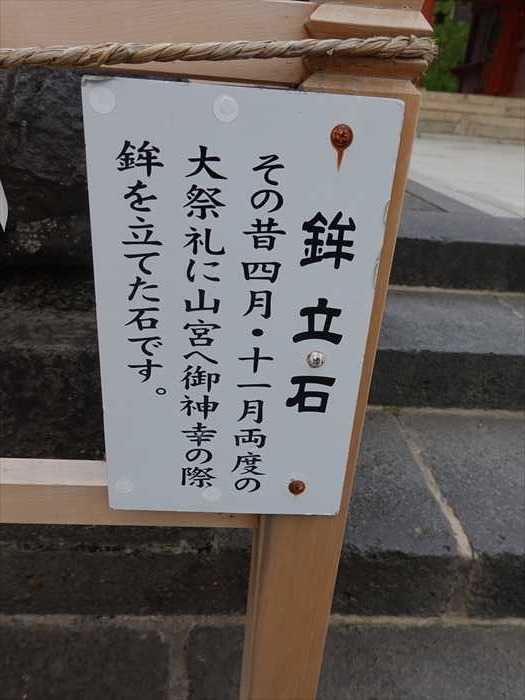

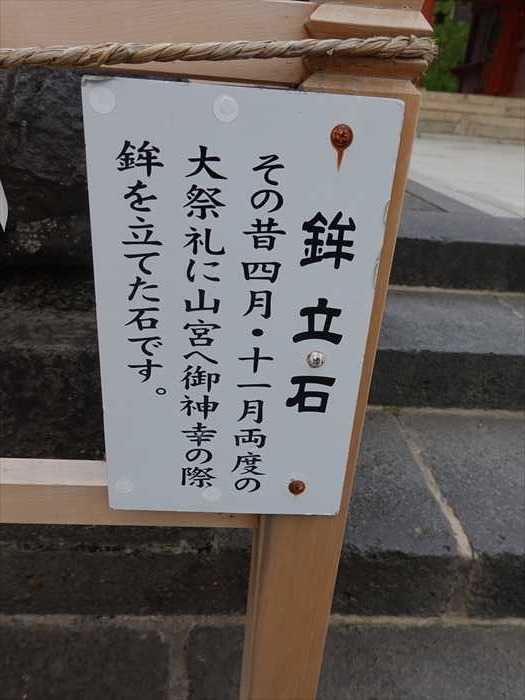

「 鉾立石

・・・ もどる ・・・

・・・ つづく ・・・

」に向かって国道139号を南に向かって進む。

山梨県と静岡県の県境手前・富士五湖から朝霧高原へ抜ける道の左にあった銅像。

裸婦像にしては身体が細く天使の像であったようだ。

台座の柱には「WELCOME TO FUJIGOKO」 と。

実は このモニュメントは9体存在している とのことで、 何処にあるのか 探してみるの

も面白いかと。

静岡県富士宮市からの富士山の絶景をズームして。

旅友が記念撮影して下さいました。

更に富士山を見ながら進む。

トイレ休憩に「 道の駅 朝霧高原 」に立ち寄る。

「道の駅 朝霧高原」駐車場からの富士山。

富士山のいちばんの魅力はその形の美しさ。

富士山のような「 円錐形の美しい山 」👈リンク は実は世界にたくさんあるが、

この日本の富士山のように裾野まできれいに広がっている円錐形の山は珍しいのである。

ここ朝霧高原からの富士山は、

裾野に凹凸の無い

●稜線がほぼ左右対称 。

●山頂がほぼ水平 で、

●山頂の交点に 「角(つの)」が見える

場所なのであった。

いわゆる画に描いたような富士山を眺望できるのであった。

「道の駅 朝霧高原」のサイロを模した「 時計塔

時間は9:35。

「売店・特産品展示販売コーナー」から外に出る。

この先に「あさぎりフードパーク」があるようだ。

再び富士山の勇姿を追う。

「時計塔」越しに。

そして富士宮市街に入り、国道139号の「万野原新田(まのはらしんでん)」交差点を通過。

そして「登山道入口」交差点を右折し、ナビに従い進むと「富士山本宮浅間神社」に到着。

時間は10:20。

静岡県富士宮市宮町1−1。

ここ駿河国一宮『富士山本宮浅間大社』は、全国 1300 社の浅間神社の総本宮で「 富士山本宮

センゲン大社 」と呼ばれているが、例外として山梨県笛吹市の甲斐一宮『浅間神社』は

「アサマ神社」と呼ばれている。同じく山梨県には「河口湖浅間神社」(富士河口湖町)

「一宮浅間神社」(市川大門町)の三か所が「アサマ神社」と呼ばれているのだ 。

浅間山は「あさま」と呼ぶのに、富士山の浅間神社はなぜ「せんげん」神社と言うのであろうか?

その疑問には、まず「あさま」の語源を調べてみると良いと。

語源には色々な説があるが、寺田寅彦博士の説が面白のだと。

曰く:《「古語でアサマは火山を意味したのではないか」という。日本の火山の名称には

「ア行音+サ行音(浅間、阿蘇、有珠、恐、恵山、雲仙、等)」という「音の類似」が

多くある。》

他には:《「アサマ」はアイヌ語で「火を吹く燃える岩」の意味から名付けられた。と言う説。》

また南方説で:《マレー語では、「アサ」は煙を意味し「マ」は母を意味するので、その言葉を

火山である富士山にあてたとする説。》などなど。いずれも「浅間(アサマ)」は古来「火山」を

意味したようだ。それでは「アサマ」がどうして「センゲン」と呼ばれるのか?

これは、 “ 元来、浅間は「アサマ」読みだが江戸時代に「センゲン」と読みならわされたようだ。

「仙元」とも書いたようで、「浅間嶺」にある浅間神社も以前は「仙元神社」とか言われていた

とのこと。「センゲン」と呼び始めたのは鎌倉から江戸時代にかけて、中国文化の影響が大きく、

熟語をむやみに「音読み」にしたためと言われている。山や地名だけでなく、学者や芸術家なども

こぞって名前は支那くさい名をつけたからだと。

静岡県道76号線・大社通り沿いにあった大きな朱の「大灯籠」(右)。

「大灯籠」(左)。

「富士山本宮浅間神社」案内図。

そしてその先、正面に「 二之鳥居 」と「 社号標石 」。

富士山を入れて。

ズームして。

「富士山・観光・案内処」。

ポスター「 2023年(令和5年度)富士宮イベント 」。

2023年5月4日(木)、5日(金)、6日(土)は「 流鏑馬(やぶさめ)まつり 」が行われると。

富士山と社号標石「 冨士山本宮浅間大社 」。

正面に巨大な「 ニ之鳥居 」。

扁額「 富士山本宮 」。

「 冨士山本宮浅間大社 」案内図。

「ニ之鳥居」手前の左側にあったのが「 ここずらよ 」。

「ここずらよ」とは富士宮の方言で「ここですよ」という意味とのこと。

「ここ」にくれば、富士宮の特産品が「ずら」っと揃っています「よ」という意味も込められて

いるのだと。

名前の通り、店には「富士宮やきそば」、「虹鱒甘露煮」、「富士のやぶきた茶」、

「あさぎり牛乳」や「地酒」など地元の特産品が勢揃いしていたのであった。

「ここ」にくれば、富士宮の特産品が「ずら」っと揃っています「よ」という意味も込められて

いるのだと。

名前の通り、店には「富士宮やきそば」、「虹鱒甘露煮」、「富士のやぶきた茶」、

「あさぎり牛乳」や「地酒」など地元の特産品が勢揃いしていたのであった。

「 家康の浅間神社の造営 」と「 富士山はだれのもの?~家康と富士山~ 」。

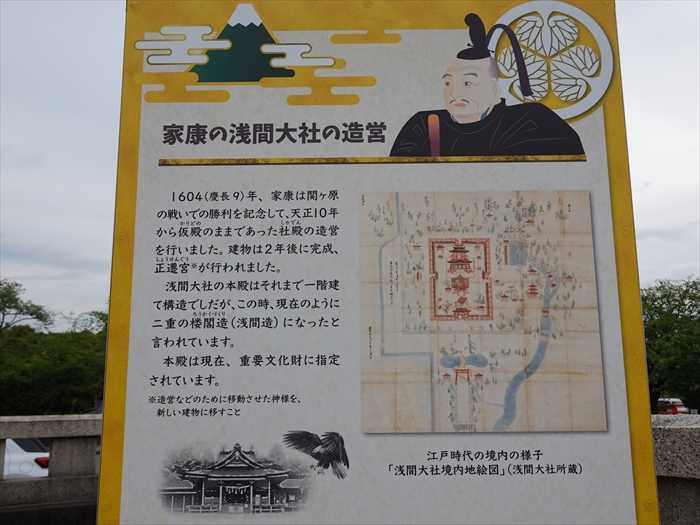

「 家康の浅間神社の造営

1604 (慶長9 )年、家康は関ヶ原の戦いての勝利を記念して、天正10年から仮殿(かりどの)の

ままであった社殿の造営を行いました。建物は2年後に完成、正遷宮※が行われました。

ままであった社殿の造営を行いました。建物は2年後に完成、正遷宮※が行われました。

浅間大社の本殿はそれまで一階建て構造てしだが、この時、現在のようにニ重の楼閣造(浅間造)に

なったと言われています。

なったと言われています。

本殿は現在、重要文化財に指定されています。

※造営などのために移動させた神様を、新しい建物に移すこと」

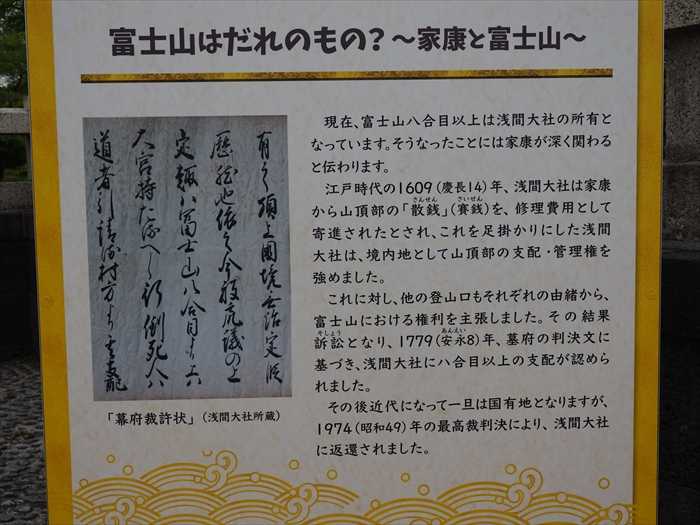

「 富士山はだれのもの?~家康と富士山~

現在、富士山八合目以上は浅間大社の所有となっています。そうなったことには家康が深く関わる

と伝わります。

江戸時代の1609 (慶長14)年、浅間大社は家康から山頂部の「散銭」(賽銭)を、修理費用として

寄進されたとされ、これを足掛かりにした浅間大社は、境内地として山頂部の支配・管理権を

強めました。

これに対し、他の登山口もそれぞれの由緒から、富士山における権利を主張しました。その結果

訴訟となり1779 (安永8)年、幕府の判決文に基づき、浅間大社にハ合目以上の支配が認められました。

その後近代になって一旦は国有地となりますが、1974 (昭和49)年の最高裁判決により、

浅間大社に返還されました。」

浅間大社に返還されました。」

一般道を渡った先に「 三之鳥居 」が見えた。

ここにも大きな石灯籠が(左)。

石灯籠(右)。

さらに「三之鳥居」を目指して石畳の参道を進む。

幟「家康公の遺産 FUJINOMIYA」 と。

2023年大河ドラマ「どうする家康」の放送をきっかけに、富士宮の新たな魅力を全国に

発信するため、オリジナルロゴマークを活用したのぼり旗を作ったのだ と。

「 三之鳥居 」の先の朱の「 楼門 」がだんだん大きくなって来た。

「 三之鳥居 」。

手前 右手の「狛犬 」。

大正7年(1918)5月吉日建立。

手前 左手の「狛犬 」。

右手に「 流鏑馬(やぶさめ)像 」。

ズームして。

逆光?のため、ネットから。

台座の「 流鏑馬練行之図 」。

ネットから。

「 流鏑馬祭縁起

社伝によれば建久四(一一九三)年五月源頼朝が富士の裾野で鎌倉武士を率いて巻狩を行ったとき、

当浅間大社に参拝し、流鏑馬を奉納したのに起因すると言われる古儀である。

当大社所蔵の天正五年(一五七七)の富士大宮御神事帳や、慶安三年(一六五〇)の

富士本宮年中祭禮之次第にも、五月五日の条に五月会流鏑馬 と記載されている。又その当時の

古文書、朱印状等によれば武田勝頼より流鏑馬料、豊臣秀吉及び徳川家光よりは御朱印の寄進が

あり神事祭礼として国家安寧のため誠を尽して斎行するように下知されていたことを知ることが

できる。現在は五月四・五・六日の三日にわたり行われ、四日が前日祭、五日が本祭、六日が

後日祭になっている。五日の本祭はこの祭の中心で、拝殿で祭典を行い、ついで練行と称して

神馬を中心に宮司以下神職、弓武者、槍武者、射手代官、射手、氏子代表、稚児等が市内を練り

歩いた後、桜の馬場に参入して、鎌倉武士を髣髴させる絢爛豪華な神事流鏑馬式が古例によって

盛大に行われる。

当日は端午の節句でもあり近郷近在から二十万余の参拝者で境内は終日殷賑を極めることは

昔も今も変ることがない。

平成七年五月五日」

前方に「 鏡池 」に架かる「 太鼓橋 」が。

「鏡池」は楼門前の池で一名 眼鏡池 とも。

中央の「 太鼓橋 」は大正4年御即位記念として石造りに改められたのだと。

「 鏡池 」(右)。

中央の島には石灯籠が。

「 鏡池 」(左)。

「 太鼓橋 」を渡る。

正面に「 楼門 」。

「 楼門 」前のこの道「 桜の馬場 」で今年も5/4~6に「 流鏑馬 」が行われるとのこと。

奥には朱の「 東鳥居 」が見えた。

「楼門」前に置かれていた巨石。

「 鉾立石

その昔四月・十一月両度の大祭礼に山宮へ御神幸の際、鉾(ほこ)を立てた石です。」

かつて山宮浅間神社(浅間大社の元宮)と浅間大社の間で『山宮御神幸(やまみやごしんこう)』

として御鉾の渡御も行なわれた際に、鉾を立てた石とのこと。(山宮浅間神社にも残る)。

『山宮御神幸』では、神様が宿る 「鉾」を左肩に載せたまま、途中肩を替えることなく、

浅間大社から山宮浅間神社まで歩くのだと。

鉾立石は、今でもここ浅間大社楼門前に1つと山宮浅間神社の参道に2つ残っているとのこと。

かつて山宮浅間神社(浅間大社の元宮)と浅間大社の間で『山宮御神幸(やまみやごしんこう)』

として御鉾の渡御も行なわれた際に、鉾を立てた石とのこと。(山宮浅間神社にも残る)。

『山宮御神幸』では、神様が宿る 「鉾」を左肩に載せたまま、途中肩を替えることなく、

浅間大社から山宮浅間神社まで歩くのだと。

鉾立石は、今でもここ浅間大社楼門前に1つと山宮浅間神社の参道に2つ残っているとのこと。

・・・ もどる ・・・

・・・ つづく ・・・

お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう

[JINさんの農園] カテゴリの最新記事

-

六つの村の睦み合い・藤沢市六会地区の歴… 2025.11.15

-

六つの村の睦み合い・藤沢市六会地区の歴… 2025.11.14

-

六つの村の睦み合い・藤沢市六会地区の歴… 2025.11.13

【毎日開催】

15記事にいいね!で1ポイント

10秒滞在

いいね!

--

/

--

© Rakuten Group, Inc.