PR

X

Keyword Search

▼キーワード検索

Comments

2025年版・岡山大学…

New!

隠居人はせじぃさん

New!

隠居人はせじぃさん

続日本100名城東北の… New! オジン0523さん

【甥のステント挿入… New!

Gママさん

New!

Gママさん

ムベの実を開くコツ… noahnoahnoahさん

noahnoahnoahさん

エコハウスにようこそ ecologicianさん

New!

隠居人はせじぃさん

New!

隠居人はせじぃさん続日本100名城東北の… New! オジン0523さん

【甥のステント挿入…

New!

Gママさん

New!

Gママさんムベの実を開くコツ…

noahnoahnoahさん

noahnoahnoahさんエコハウスにようこそ ecologicianさん

Calendar

カテゴリ: 藤沢歴史散歩

さらに旧東海道を上ると、左手にあったのが「 一里塚跡

」と書かれた標柱。

日本橋から 13番目の一里塚 であったと。

辻堂の地は多くの辻に囲まれており、その辻を、かつて大山詣でや江の島詣での旅人が行き交い、

又、藤沢宿へ の買い物等、幾多の人々は生活利用していた。昔辻堂村は、宝泉寺・辻堂諏訪神社

近くの「四つ角」を中心に東町 西町南町、北町の集落が形成されており、当時も此処を中心に

考えると、四ツ谷大山道へ、藤沢道へ、鎌倉道へ と、道が放射線状に伸びているのが明瞭となる。

古き道を辿(外)りながら社寺、石仏などを訪ね往事の面影を散策したのであった。

「羽鳥交番前」交差点を渡る。右手がJR辻堂駅方向。

左が「 市道辻堂駅遠藤線」の「大庭トンネル 」方向。

そして更に東海道を上ると、左手にあったのが 道標 。

道標には「 是よ里右大山みち 」と刻まれていた。

1661年に 江戸浅草蔵前の講中によって建 建てられた道標があったそうだが

痛みが激しかったようで、 2005年に新しいものに建て替えられたのだと。

尚、その 道標は2012年に、何と遠く伊勢原市の大山新道沿いに修復・移設された とのこと。

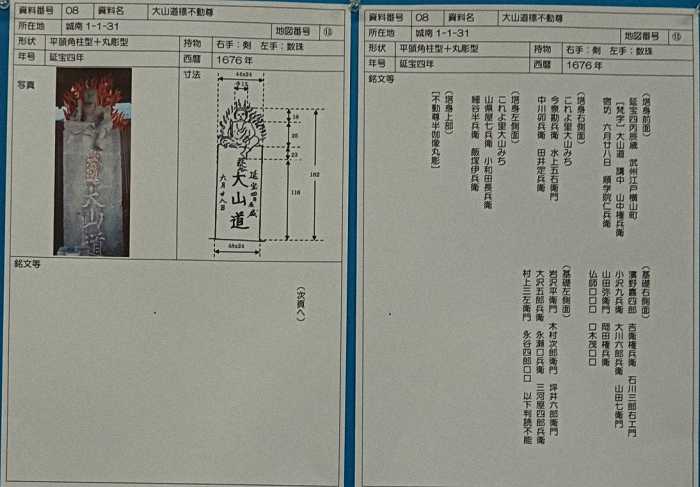

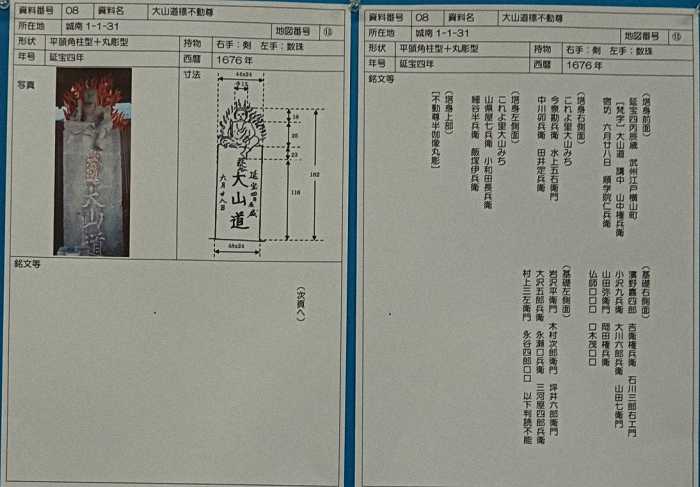

先ほど訪ねた 「明治郷土資料室」に展示されていた資料 には。

これが 2012年に、何と遠く伊勢原市の大山新道沿いに修復・移設されたものの写真と

説明員から。

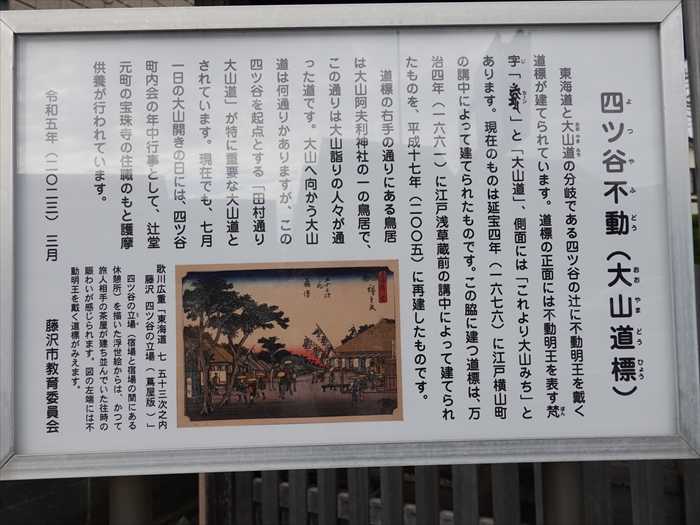

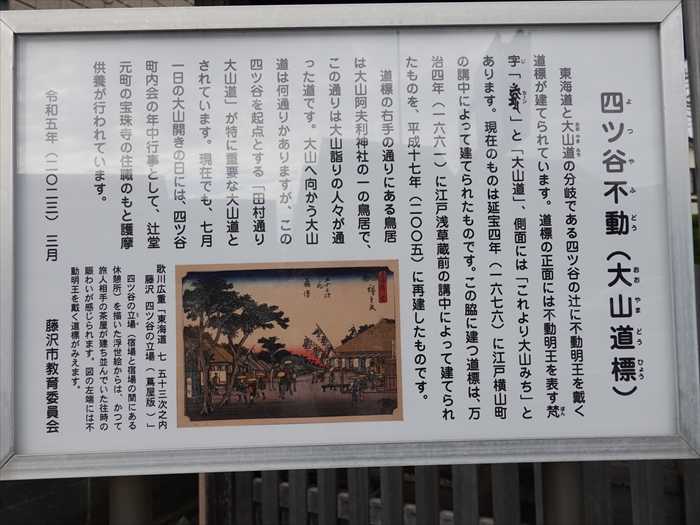

新しくなった案内板

「 四ツ谷不動(大山道標)

「不動明王 」 を頭上にいただく道標は、1670年代後半に建てられた と。

「不動明王 」に近づいて。

さらに「 不動明王 」をズームして。

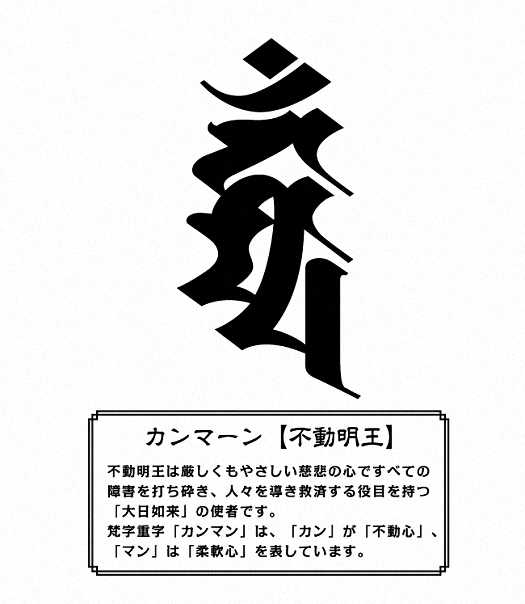

道標の正面には不動明王を表す梵字 「 カーンマーン 」と「大山道」 と 。

大山道 延宝四年(1676) 」銘があり、江戸横山町の大山講中川建立した

ものと。

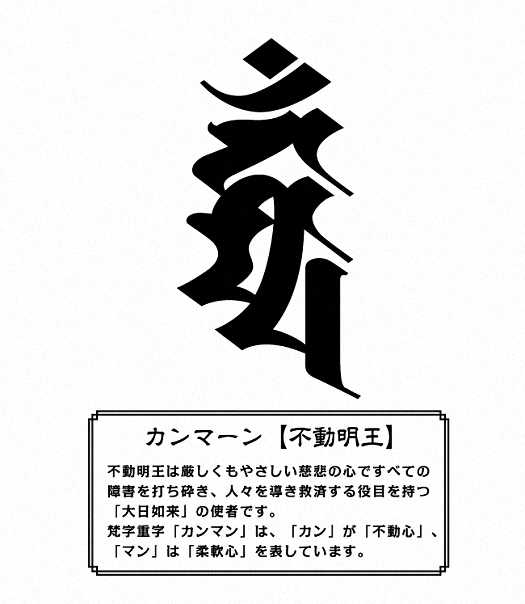

梵字「 カーンマーン 【不動明王】」 をネットから。

不動明王は厳しくもやさしい慈悲の心ですべての障害を打ち砕き、人々を導き救済する役目を

持つ「大日知来」の使者です。

両側面に「 これより大山みち 」と刻まれていた。。

先ほど訪ねた 「明治郷土資料室」に展示されていた資料 には。

「 記念碑

藤沢バイパス道路新設工事のタメ四ツ谷不動尊移転トナリコレガ敷地 藤沢市辻堂字餅塚

一番地鈴木得郎氏ノ御好意ニ依リ奉納サレタ依ッテコレヲ記念シ永遠ニ傳へンガ為此ノ

碑ヲ建立シマシタ

昭和三十八年二月三日 四ツ谷町内会」

不動堂はもともと少し南よりにあった が、バイパス工事などの道路改修のために現在地に

移されたのだと説明員の方から。

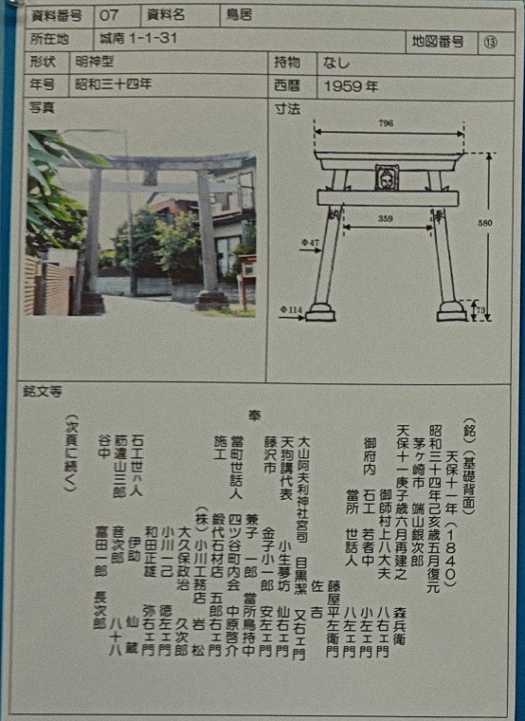

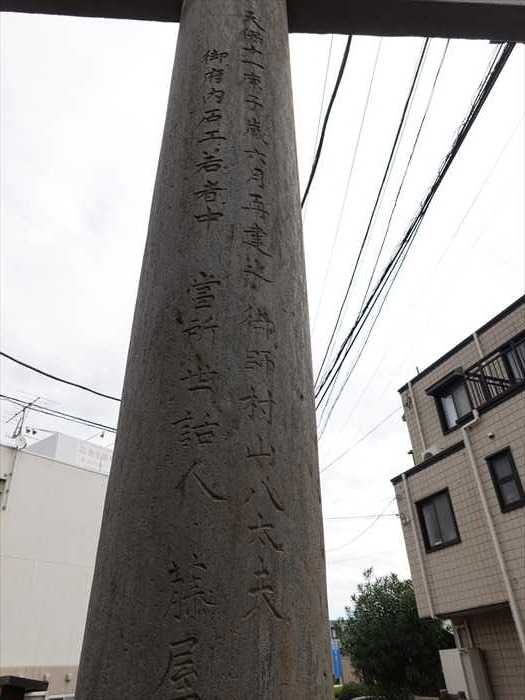

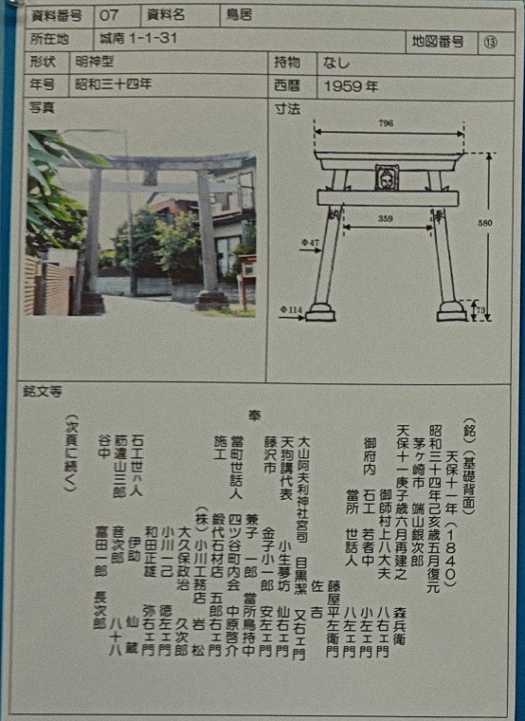

鳥居には大山信仰のシンボルの一つであるカラス天狗の顔が。

残念ながら鼻がなくなっているのです。

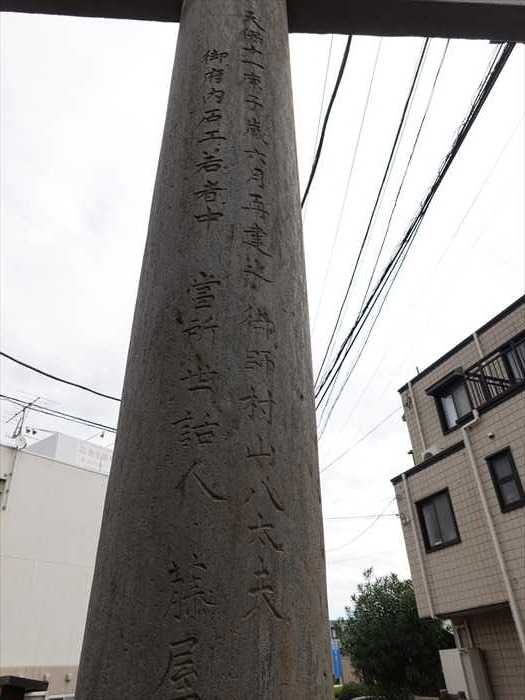

左側の柱を奥から振り返って。

「 萬治四辛丑歳(1661)正月建立之御師 矢野清太夫

御府内石工見世持中 八町堀世話人中 佐久間町 山本新五 」と。

「 昭和三十四年己亥歳五月復元 茅ヶ崎市 端山銀次郎 」と。

「 天保十一庚子歳六月再建之御師村 村山八太夫

先ほど訪ねた 「明治郷土資料室」に展示されていた資料 には。

「 四ツ谷不動(大山道標)」 を「 田村通り大山道 」から斜めに見る。

現在はここから旧東海道(写真左奥)と国道1号に分岐しているのである。

「 大山道入り口 」を後にして、更に 旧東海道(県道44号線)を上る 。

左手の 山の斜面に小さな神社 が確認できた。

藤沢市羽鳥2丁目15−22。

鳥居がニ基、旧東海道沿いに。

稲荷神社 であろうが、小さな社殿が2基あったが、案内板等は設置されていないのであった。

「旧東海道」を右に曲がり住宅街を歩く。

「羽鳥2丁目」を歩く。

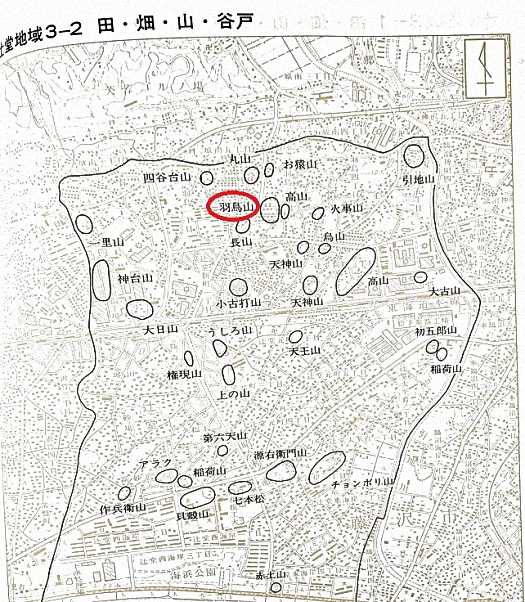

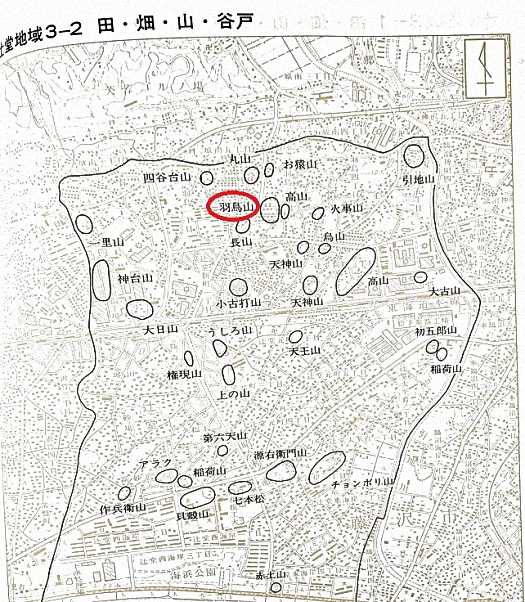

神奈中バス停「 羽鳥山 」を通過。

昔はこの周辺は小高い丘になっていたのであろうか?

羽鳥の地名の由来には、いくつかの説があり、大昔に住んでいた「はた織」をする一族ハトリベ

からきたもの、また鶴が飛来していたことから名づけられたものなどがある。

この地は4割が水田であったそうだが、今は住宅街に変わり、その面影はない。

また羽鳥の北部には、東海道が東西にはしっているが、その昔は大山行者の往来でにぎわって

いた。ところが行者達は村の子供たちにお金をまき与えたりしたので、教育上好ましくない

状況もおきた。それを憂えた村名主の三觜八郎右衛門は、教育向上のため、明治5年に東京の学者

小笠原東陽を招き、読書院を開いた。

その後、耕余塾と名が改められたが、耕余塾の評判は高く、やがて神奈川の教育の中心ともなり、

かつての総理大臣 吉田茂もこの塾で学んだという。

耕余塾は、中学校が普及してきたことなどから明治30年に廃塾となったが、その跡には小笠原東陽の

碑が墓地に囲まれてひっそりと立っている とネットから。

高校時代にこの付近に住んでいた学友にLINEしてみました。

子供の頃の私の記憶ではこの周辺は、水田が広がり山の様な丘があった記憶がないのだが と。

すると学友が、『藤沢の地名』という本を図書館から借りて調べて下さいました。

「この辺りは松山(林)が連なっていたそうで山のつく地名がたくさんあったと。

羽鳥山もその一つであるようだと。今も自治会の名前として残っていると。」

下の写真も送ってくださいました。なるほど「山」のついた多くの名前が確認できたのでした。

そして「 小笠原東陽の墓 」のある「 汲田(くみた)墓地 」に到着。

藤沢市羽鳥3丁目2。

「 旧三觜八郎右衛門家住宅 約210M先右折

明治地区郷土づくり推進会議・藤沢市 明治市民センター 」案内板。

案内板の後方にあった「 橋供養塔 」

「 橋供養塔の由来

この墓地には 学校「読書院」を開き後に「耕餘塾」の初代塾長となる小笠原東陽とその娘婿で

2代塾長であった松岡利紀と塾生らのお墓 があったのだ。

右奥に巨大な石碑と六地蔵が。

「老梅庵跡」碑 。

「老梅庵跡」碑 と 「六地蔵」。

「六地蔵」 に近づいて 。

石仏、六地蔵を廻り込んで。

そして「 小笠原東陽墓 」。

左手には女婿で東陽の没後、2代目の塾長となった「 松岡利紀墓 」があった。

「 小笠原東陽・松岡利紀の墓

東陽の左には長男・ 小笠原鍾(あつむ。民権家として活躍)墓 。

「 水子・◯子の墓石

薫風院賢室◯峡大姉 」と。

小笠原東陽の2名の女子の水子の墓であろう。

耕餘塾に学び、民権家として活動した「 十字架 」の刻まれた「 平野友輔の墓 」もここに

あるのだろう。医師、代議士として活躍した人物。

「十字架」、「路加」と刻まれた墓碑もあった。

多くの無縫塔は徳性院歴代住職の墓石 であろう。

小笠原家の歴史の刻まれた石碑 のようであったが。

小笠原東陽の母の慰霊塔 であろうか?

墓地の東端の道路沿いに赤い屋根の小堂が立っていて、中に 2体の大師像 があった。

「 相模国準四国八十八ヶ所 」の、 右が廃堂になった52番天神山の大師像 で、像高47cm。

左が明治の初めに廃寺になった78番徳昌院の大師像 で、像高41cm。

2体の大師像に手を合わせこの場所を後にしたのであった。

三觜本家墓

墓地の大部分・多数の墓が三觜であるが、奥に一段と大きな墓があったが、

三觜家本家の墓 と思われる。

中央の大きな墓石に「 三觜家 」と。

ここの墓石は全て「 三觜家之墓 」と。

・・・ もどる ・・・

・・・ つづく ・・・

日本橋から 13番目の一里塚 であったと。

辻堂の地は多くの辻に囲まれており、その辻を、かつて大山詣でや江の島詣での旅人が行き交い、

又、藤沢宿へ の買い物等、幾多の人々は生活利用していた。昔辻堂村は、宝泉寺・辻堂諏訪神社

近くの「四つ角」を中心に東町 西町南町、北町の集落が形成されており、当時も此処を中心に

考えると、四ツ谷大山道へ、藤沢道へ、鎌倉道へ と、道が放射線状に伸びているのが明瞭となる。

古き道を辿(外)りながら社寺、石仏などを訪ね往事の面影を散策したのであった。

一里塚(いちりづか)は、 江戸の日本橋を目印として大きな道路(街道)の側に1里

(約3.927キロメートル)毎に設置した塚(土盛り )である。

多くは塚の上に榎や松を植えて、旅人の目印にした。

(約3.927キロメートル)毎に設置した塚(土盛り )である。

多くは塚の上に榎や松を植えて、旅人の目印にした。

いわゆる街道のマイルストーン・キロポストと同様であり、一里塚は中国にも存在する。

一里塚が全国的に整備されるようになったのは江戸時代である。 慶長9年2月4日

(グレゴリオ暦1604年3月4日)、徳川家康が子の徳川秀忠に命じ、金山奉行の大久保長安が

総監督となって設置したのが始まり である。江戸幕府は江戸の日本橋を起点として全国の

各街道の1里(約4 km)ごとに一里塚を設置するよう指令を出し、長安の指揮の元に一里塚の

設置が行われ、10年ほどで完了した。一里塚の大きさは5間(約9 m)四方、高さ1丈(約1.7 m)

に土を盛り上げてつくられ、一里塚の上には榎などの木が植えられ、木陰で旅人が休息を取れる

ように配慮されていた。また、植えられた樹木は築いた塚の崩壊を根で防ぐ役割も持つ と

ウィキペディアより。

「 東海道分間絵図

四ツ谷付近

」にここ 「一里塚」の表示がある

と説明員の方から。(グレゴリオ暦1604年3月4日)、徳川家康が子の徳川秀忠に命じ、金山奉行の大久保長安が

総監督となって設置したのが始まり である。江戸幕府は江戸の日本橋を起点として全国の

各街道の1里(約4 km)ごとに一里塚を設置するよう指令を出し、長安の指揮の元に一里塚の

設置が行われ、10年ほどで完了した。一里塚の大きさは5間(約9 m)四方、高さ1丈(約1.7 m)

に土を盛り上げてつくられ、一里塚の上には榎などの木が植えられ、木陰で旅人が休息を取れる

ように配慮されていた。また、植えられた樹木は築いた塚の崩壊を根で防ぐ役割も持つ と

ウィキペディアより。

「羽鳥交番前」交差点を渡る。右手がJR辻堂駅方向。

左が「 市道辻堂駅遠藤線」の「大庭トンネル 」方向。

そして更に東海道を上ると、左手にあったのが 道標 。

道標には「 是よ里右大山みち 」と刻まれていた。

1661年に 江戸浅草蔵前の講中によって建 建てられた道標があったそうだが

痛みが激しかったようで、 2005年に新しいものに建て替えられたのだと。

尚、その 道標は2012年に、何と遠く伊勢原市の大山新道沿いに修復・移設された とのこと。

先ほど訪ねた 「明治郷土資料室」に展示されていた資料 には。

「(塔身前面)

是よ里 右 大山みち 御蔵前

(塔身右側面)

浅草御蔵前猿屋町 願主常陸屋権兵衛

同所 天王町 祇園 吉兵衛

(塔身左側面)

萬治四牛年正月建立 當所世話人

天保六未年正月再建 薩屋平左衛門

(塔身背面)

大正十ニ年九月一日大地震ノ為倒潰

後日建立翌年一月十五日尚大地震ノ

為倒潰十一月七日修繕建立

大山御師 □見民部

不動尊再建 鎌倉材木座石工□山定右衛門

当町発起人一同

辻堂 □□□如白書

石宏」

これが 2012年に、何と遠く伊勢原市の大山新道沿いに修復・移設されたものの写真と

説明員から。

新しくなった案内板

「 四ツ谷不動(大山道標)

東海道と大山道の分岐である四ッ谷の辻に不動明王を載く道標が建てられています。

道標の正面には不動明王を表す梵字「 カーンマーン 」と「大山道」、側面には

「これより大山みち」とあります。

現在のものは延宝四年(一六七六)に江戸横山町の講中によって建てられたものです。この脇に建つ

道標は、万治四年(一六六一)に江戸浅草蔵前の講中によって建てられたものを、平成十七年

(ニ〇〇五)に再建したものです。

道標の正面には不動明王を表す梵字「 カーンマーン 」と「大山道」、側面には

「これより大山みち」とあります。

現在のものは延宝四年(一六七六)に江戸横山町の講中によって建てられたものです。この脇に建つ

道標は、万治四年(一六六一)に江戸浅草蔵前の講中によって建てられたものを、平成十七年

(ニ〇〇五)に再建したものです。

道標の右手の通りにある鳥居は大山阿夫利神社の一の鳥居で、この通りは大山詣りの人々が通った

道です。大山へ向かう大山道は何通りかありますが、この四ッ谷を起点とする「田村通り大山道」

が特に重要な大山道とされています。現在でも、七月一日の大山開きの日には、四ッ谷町内会の

年中行事こして、辻堂元町の宝珠寺の住職のもと護摩供養が行われています。

令和五年(ニ〇ニ三)三月」道です。大山へ向かう大山道は何通りかありますが、この四ッ谷を起点とする「田村通り大山道」

が特に重要な大山道とされています。現在でも、七月一日の大山開きの日には、四ッ谷町内会の

年中行事こして、辻堂元町の宝珠寺の住職のもと護摩供養が行われています。

歌川広重「東海道 七 五十三次之内 藤沢四ッ谷の立場 (蔦屋版)」

。

四ッ谷の立場(宿場と宿場の間にある休憩所)を描いた浮世絵からは、かって旅人相手の茶屋が

建ち並んでいた往時の賑わいが感じられます。図の左端には不動明王を戴く道標がみえます。

建ち並んでいた往時の賑わいが感じられます。図の左端には不動明王を戴く道標がみえます。

「不動明王 」 を頭上にいただく道標は、1670年代後半に建てられた と。

「不動明王 」に近づいて。

さらに「 不動明王 」をズームして。

道標の正面には不動明王を表す梵字 「 カーンマーン 」と「大山道」 と 。

大山道 延宝四年(1676) 」銘があり、江戸横山町の大山講中川建立した

ものと。

梵字「 カーンマーン 【不動明王】」 をネットから。

不動明王は厳しくもやさしい慈悲の心ですべての障害を打ち砕き、人々を導き救済する役目を

持つ「大日知来」の使者です。

梵字重字「カーンマン」は、 「カーン」が「不動心」、「マーン」は「柔軟心」

を表しています。

両側面に「 これより大山みち 」と刻まれていた。。

先ほど訪ねた 「明治郷土資料室」に展示されていた資料 には。

「 記念碑

藤沢バイパス道路新設工事のタメ四ツ谷不動尊移転トナリコレガ敷地 藤沢市辻堂字餅塚

一番地鈴木得郎氏ノ御好意ニ依リ奉納サレタ依ッテコレヲ記念シ永遠ニ傳へンガ為此ノ

碑ヲ建立シマシタ

昭和三十八年二月三日 四ツ谷町内会」

不動堂はもともと少し南よりにあった が、バイパス工事などの道路改修のために現在地に

移されたのだと説明員の方から。

この場所が東海道と大山道との分岐点。

大山詣りへ向かう人たちが辿る(たどる)"田村通大山道"。

「御花講大山道」や「御花講道」とも呼ばれ、東海道と藤沢宿で接続し、藤沢宿を挟み

対面の江の島道にも通じるため、最もにぎわいをみせた経路である。

神奈川県道44号伊勢原藤沢線や神奈川県道611号大山板戸線が近似したルートを辿っている。

経路はここ東海道藤沢宿四ツ谷(神奈川県藤沢市) ~ 一ノ宮(高座郡寒川町) ~

田村の渡し(相模川)~ 横内(平塚市)~ 下谷(以降、伊勢原市)~ 伊勢原 ~ 〆引 ~

石倉 ~ 子易 ~ 大山に至る道

である。

東海道を行き交うのは、何も京都を目指す旅人ばかりではなかったのです。

旧東海道から見た 石鳥居

近づいて。

近づいて。

鳥居には大山信仰のシンボルの一つであるカラス天狗の顔が。

残念ながら鼻がなくなっているのです。

左側の柱を奥から振り返って。

「 萬治四辛丑歳(1661)正月建立之御師 矢野清太夫

御府内石工見世持中 八町堀世話人中 佐久間町 山本新五 」と。

「 昭和三十四年己亥歳五月復元 茅ヶ崎市 端山銀次郎 」と。

「 天保十一庚子歳六月再建之御師村 村山八太夫

御府内 石工 若者中 當所 世話人 藤屋平左衛門

」と。

先ほど訪ねた 「明治郷土資料室」に展示されていた資料 には。

「 四ツ谷不動(大山道標)」 を「 田村通り大山道 」から斜めに見る。

現在はここから旧東海道(写真左奥)と国道1号に分岐しているのである。

「 大山道入り口 」を後にして、更に 旧東海道(県道44号線)を上る 。

左手の 山の斜面に小さな神社 が確認できた。

藤沢市羽鳥2丁目15−22。

鳥居がニ基、旧東海道沿いに。

稲荷神社 であろうが、小さな社殿が2基あったが、案内板等は設置されていないのであった。

「旧東海道」を右に曲がり住宅街を歩く。

「羽鳥2丁目」を歩く。

神奈中バス停「 羽鳥山 」を通過。

昔はこの周辺は小高い丘になっていたのであろうか?

羽鳥の地名の由来には、いくつかの説があり、大昔に住んでいた「はた織」をする一族ハトリベ

からきたもの、また鶴が飛来していたことから名づけられたものなどがある。

この地は4割が水田であったそうだが、今は住宅街に変わり、その面影はない。

また羽鳥の北部には、東海道が東西にはしっているが、その昔は大山行者の往来でにぎわって

いた。ところが行者達は村の子供たちにお金をまき与えたりしたので、教育上好ましくない

状況もおきた。それを憂えた村名主の三觜八郎右衛門は、教育向上のため、明治5年に東京の学者

小笠原東陽を招き、読書院を開いた。

その後、耕余塾と名が改められたが、耕余塾の評判は高く、やがて神奈川の教育の中心ともなり、

かつての総理大臣 吉田茂もこの塾で学んだという。

耕余塾は、中学校が普及してきたことなどから明治30年に廃塾となったが、その跡には小笠原東陽の

碑が墓地に囲まれてひっそりと立っている とネットから。

高校時代にこの付近に住んでいた学友にLINEしてみました。

子供の頃の私の記憶ではこの周辺は、水田が広がり山の様な丘があった記憶がないのだが と。

すると学友が、『藤沢の地名』という本を図書館から借りて調べて下さいました。

「この辺りは松山(林)が連なっていたそうで山のつく地名がたくさんあったと。

羽鳥山もその一つであるようだと。今も自治会の名前として残っていると。」

下の写真も送ってくださいました。なるほど「山」のついた多くの名前が確認できたのでした。

そして「 小笠原東陽の墓 」のある「 汲田(くみた)墓地 」に到着。

藤沢市羽鳥3丁目2。

「 旧三觜八郎右衛門家住宅 約210M先右折

明治地区郷土づくり推進会議・藤沢市 明治市民センター 」案内板。

案内板の後方にあった「 橋供養塔 」

「 橋供養塔の由来

昔、この村の受持ちの橋が大雨のたびに流され村人が困難をしておりました。

村人が集り相談をしていた所へ西行姿の老人太爺さんと言う人が、橋の架け替えに我が人柱に

立とうと言われその後、橋は永く村人が困難をまぬがれました。

立とうと言われその後、橋は永く村人が困難をまぬがれました。

太爺さんの供養のため建立されたものです。

平成30年5月吉日 明治郷土史料室」

この墓地には 学校「読書院」を開き後に「耕餘塾」の初代塾長となる小笠原東陽とその娘婿で

2代塾長であった松岡利紀と塾生らのお墓 があったのだ。

右奥に巨大な石碑と六地蔵が。

「老梅庵跡」碑 。

老梅は宗賢院の末寺である。現在は廃寺で存在しないが羽鳥村の鷹山にあったものを徳昌院境内に

移したものらしい。汲田墓地内にある老梅庵跡の碑を見ると、手前の卵塔は徳昌院歴代の要石ゆえ

当時の様子がうかがえる。残された証文をたどると、庵室は三觜八郎右衛門の廟所とあり、

老梅庵は三觜家の菩提所として同家墓所内に設けられたと思われる。

移したものらしい。汲田墓地内にある老梅庵跡の碑を見ると、手前の卵塔は徳昌院歴代の要石ゆえ

当時の様子がうかがえる。残された証文をたどると、庵室は三觜八郎右衛門の廟所とあり、

老梅庵は三觜家の菩提所として同家墓所内に設けられたと思われる。

「老梅庵跡」碑 と 「六地蔵」。

「六地蔵」 に近づいて 。

「 瑞方面山禅師(ずいほうめんざんせんじ)

」の遺跡

羽鳥鷹山の老梅庵に面山禅師が父母の冥福を祈って千日閉関の苦行を行い、

満願の宝永6年正月開関。後に「石書妙経塔」を建立した。

満願の宝永6年正月開関。後に「石書妙経塔」を建立した。

石仏、六地蔵を廻り込んで。

そして「 小笠原東陽墓 」。

左手には女婿で東陽の没後、2代目の塾長となった「 松岡利紀墓 」があった。

「 小笠原東陽・松岡利紀の墓

東陽(1830~87)は美作国(岡山県)勝山藩士小笠原忠良の三男として生まれる。3歳の時父を失い、

26歳で昌平坂学問所に入り佐藤一斎、安積艮斎に学び、林鶯渓の門下生となるが、明治維新後

脱武士として池上本門寺で僧たちに漢字を教えていた。明治5年、羽鳥村の三觜八郎右衛門の招きで

村内の廃寺徳昌院に読書院という郷学校を開き、村内幼童の教育指導にあたった。

26歳で昌平坂学問所に入り佐藤一斎、安積艮斎に学び、林鶯渓の門下生となるが、明治維新後

脱武士として池上本門寺で僧たちに漢字を教えていた。明治5年、羽鳥村の三觜八郎右衛門の招きで

村内の廃寺徳昌院に読書院という郷学校を開き、村内幼童の教育指導にあたった。

明治5年の学制発布によって読書院は羽鳥学校となったが、東陽はこれとは別に読書院を存続させ

独自の教育をおこない、明治11年には学舎を建てて耕余塾と改称した。

独自の教育をおこない、明治11年には学舎を建てて耕余塾と改称した。

東陽は明治20年(1887)8月 58歳で没し、女婿松岡利紀がその後を継ぎ、明治30年に廃塾に

なるまでに村野常右衛門、平野友輔、武藤(金子)角之助、吉田茂など、政、財界を中心に多くの時の

なるまでに村野常右衛門、平野友輔、武藤(金子)角之助、吉田茂など、政、財界を中心に多くの時の

人材を輩出した。

昭和63年3月 藤沢市教育委員会」

東陽の左には長男・ 小笠原鍾(あつむ。民権家として活躍)墓 。

「 水子・◯子の墓石

薫風院賢室◯峡大姉 」と。

小笠原東陽の2名の女子の水子の墓であろう。

耕餘塾に学び、民権家として活動した「 十字架 」の刻まれた「 平野友輔の墓 」もここに

あるのだろう。医師、代議士として活躍した人物。

「十字架」、「路加」と刻まれた墓碑もあった。

多くの無縫塔は徳性院歴代住職の墓石 であろう。

小笠原家の歴史の刻まれた石碑 のようであったが。

小笠原東陽の母の慰霊塔 であろうか?

墓地の東端の道路沿いに赤い屋根の小堂が立っていて、中に 2体の大師像 があった。

「 相模国準四国八十八ヶ所 」の、 右が廃堂になった52番天神山の大師像 で、像高47cm。

左が明治の初めに廃寺になった78番徳昌院の大師像 で、像高41cm。

2体の大師像に手を合わせこの場所を後にしたのであった。

三觜本家墓

墓地の大部分・多数の墓が三觜であるが、奥に一段と大きな墓があったが、

三觜家本家の墓 と思われる。

中央の大きな墓石に「 三觜家 」と。

ここの墓石は全て「 三觜家之墓 」と。

・・・ もどる ・・・

・・・ つづく ・・・

お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう

[藤沢歴史散歩] カテゴリの最新記事

-

江の島灯籠 2024へ(その7) 2024.08.30

-

江の島灯籠 2024へ(その6) 2024.08.29

-

江の島灯籠 2024へ(その3) 2024.08.26

【毎日開催】

15記事にいいね!で1ポイント

10秒滞在

いいね!

--

/

--

© Rakuten Group, Inc.