PR

X

Keyword Search

▼キーワード検索

Comments

2025年版・岡山大学…

New!

隠居人はせじぃさん

New!

隠居人はせじぃさん

続日本100名城東北の… New! オジン0523さん

【甥のステント挿入… New!

Gママさん

New!

Gママさん

ムベの実を開くコツ… noahnoahnoahさん

noahnoahnoahさん

エコハウスにようこそ ecologicianさん

New!

隠居人はせじぃさん

New!

隠居人はせじぃさん続日本100名城東北の… New! オジン0523さん

【甥のステント挿入…

New!

Gママさん

New!

Gママさんムベの実を開くコツ…

noahnoahnoahさん

noahnoahnoahさんエコハウスにようこそ ecologicianさん

Calendar

カテゴリ: 藤沢歴史散歩

そして、この日の昼食は、歩いて数分の場所にあった「羽鳥市民の家」をお借りして、

各自準備した昼食を楽しんだのであった。

私はコンビニ購入したおにぎりを2個そしてカツサンドを1個。

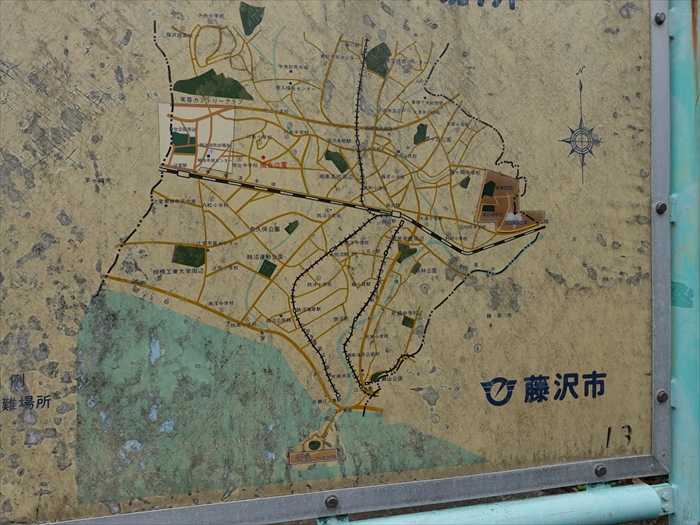

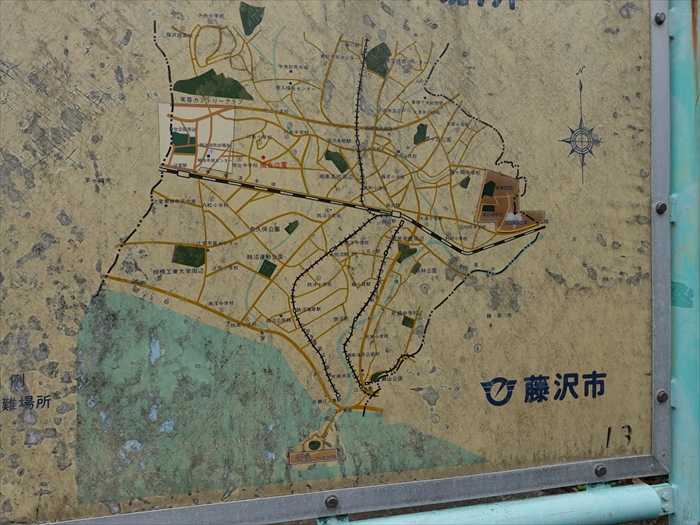

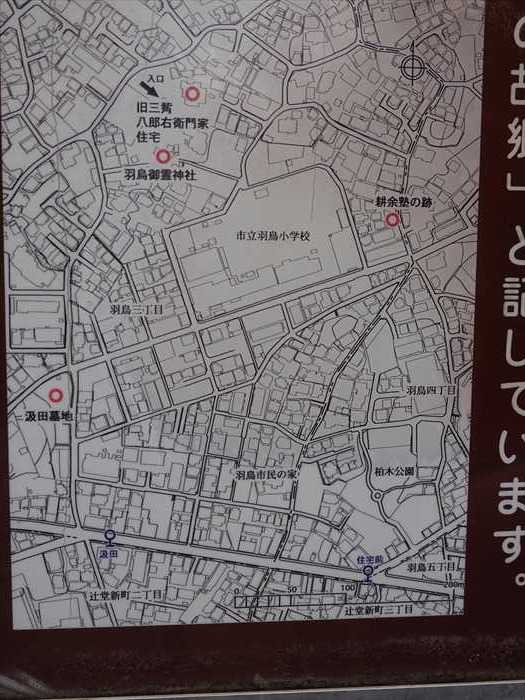

判りにくいが、現在地はここ。

「 羽鳥市民の家 」入口。

入口手前の空き地の「 ピラカンサ 」。

真赤な実 が撓(たわわ) に

藤沢市羽鳥3丁目のユニークな外装・黒塗りと木材地肌の住宅地横を進む。

そして「 耕餘塾跡 」に到着。

「 耕餘塾跡 」碑。

素朴な山門越しに 二つの石碑 が。

山門を潜って。

更に近づいて。

右は「 小笠原先生碑 」。

牧野随吉氏による「東陽先生由緒碑」(大正5年3月建立)。

いずれも、小笠原東陽の生立ちと業績を讃えた碑文が刻まれていて、その拓本は明治郷主史料室に

展示されています と頂いた資料から。

「 市指定史跡 昭和44年(1969)2月8日指定

2基の石碑の前から、山門方向を見る。

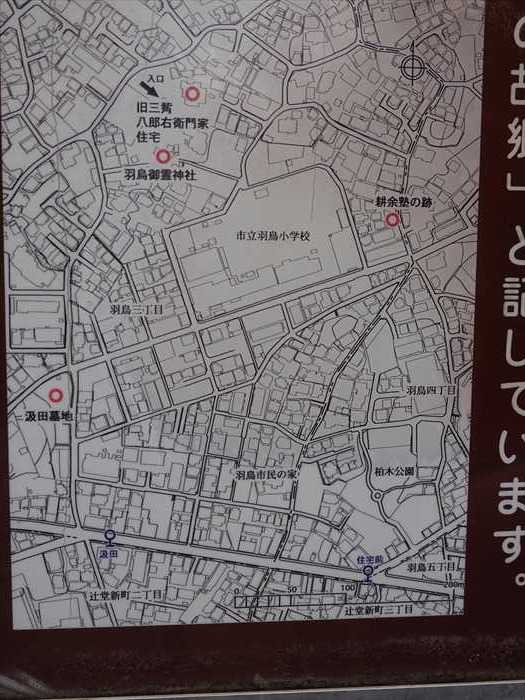

「小笠原東陽」関連の旧跡の位置関係図

そして「耕余塾跡」を後にして、前の道を北に進む。

左にあったのが「 明治学園羽鳥幼稚舎 」。

三觜本家の関係者が経営されているのであろうか?

藤沢市羽鳥4丁目の瀟洒な住宅街を進む。

「 文化財ハイキングコース案内板

そして次に訪ねたのが「 羽鳥御霊神社 」。

狛狗越しに 石鳥居 を。

貫禄ある 狛狗(右) 。

狛狗(左) 。

再び「 石鳥居 」・「 三ノ鳥居 」は 平成2年建立 と。

扁額「 御霊社 」。

境内に入って振り返ると、鳥居の手前左には大きな 御神木・欅 が。

社殿の左側奥の右側には「 庚申供養塔 」を納めた社があった。

後方中央に「 御靈神社新築記念碑 」 昭和38年9月吉辰 と。

隣りにあった 小さな社殿。

神産霊神(天地開闘造化の神・高産霊神) であっただろうか?

中央に「 庚申供養塔 」。

近づいて。

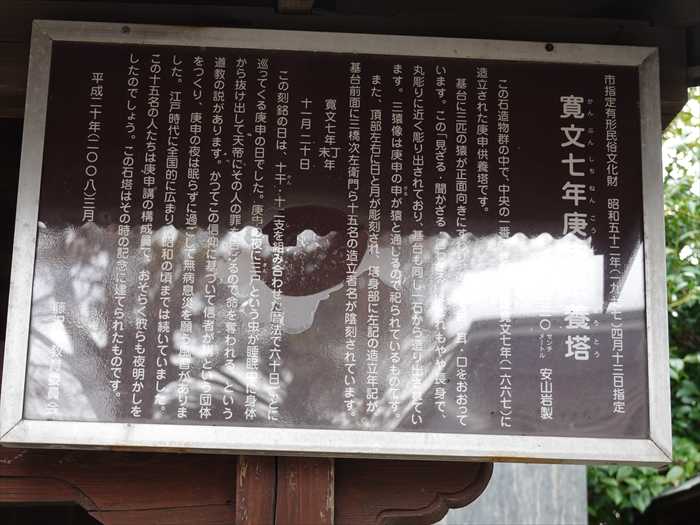

正面には「 寛文七丁未歳 十一月二十日 」と刻まれた、 「日月型 三猿像」庚申供養塔 。

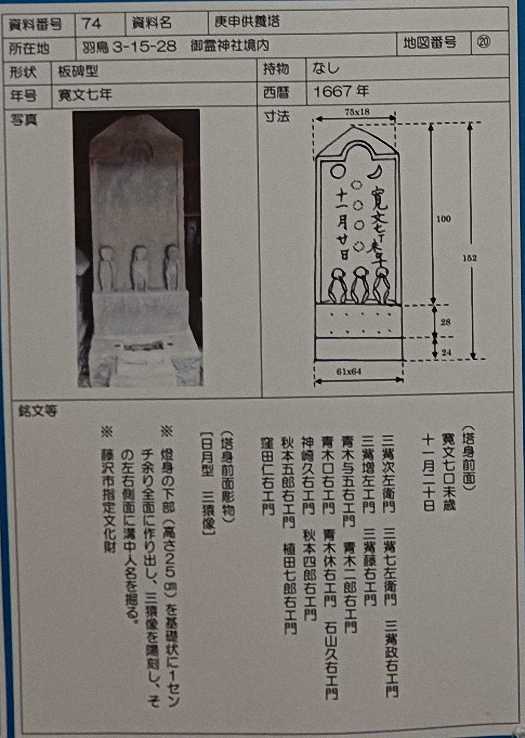

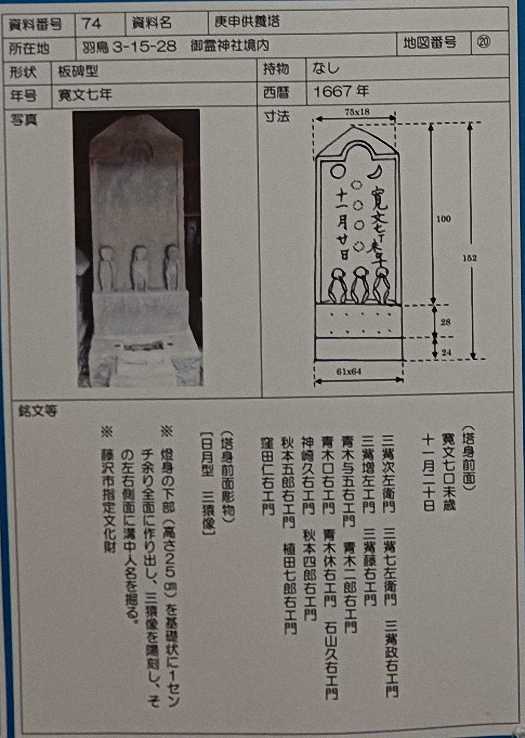

「 明治歴史資料室 」に展示されていた 「御霊神社」の「庚申供養塔」 。

そして「御霊神社」の「 社殿 」。

創建年代や由緒は不詳。

御祭神

扁額「御霊神社」。2個の「 本坪鈴 」と3色の太い「 鈴緒 」が。

本来、鈴の清らかな澄んだ音色には、悪いものを祓う力があると信じられているとのこと。

拝殿前に吊るされた鈴も、お参りする人が鳴らすことで祓い清めるという意味を持っているのだと。

「神輿庫」。

以前、祭礼の時に訪ねた時の神輿の写真。

「 供養塔 」と「 道祖神 」 碑 。

歴史ある石鳥居の笠木部分、扁額が保存 されているようであった。

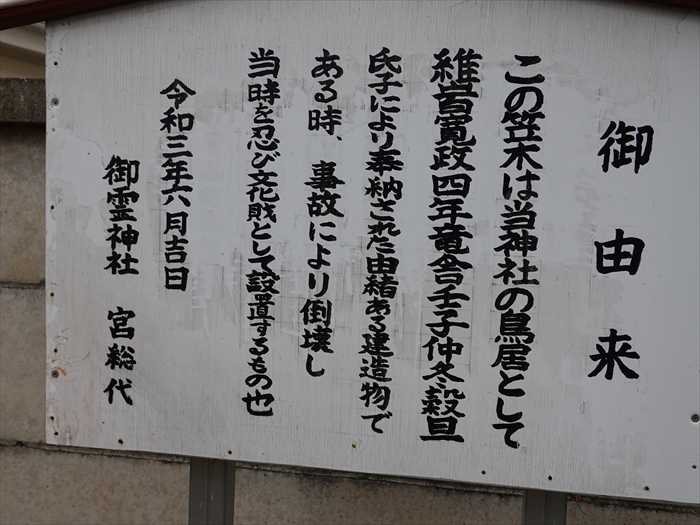

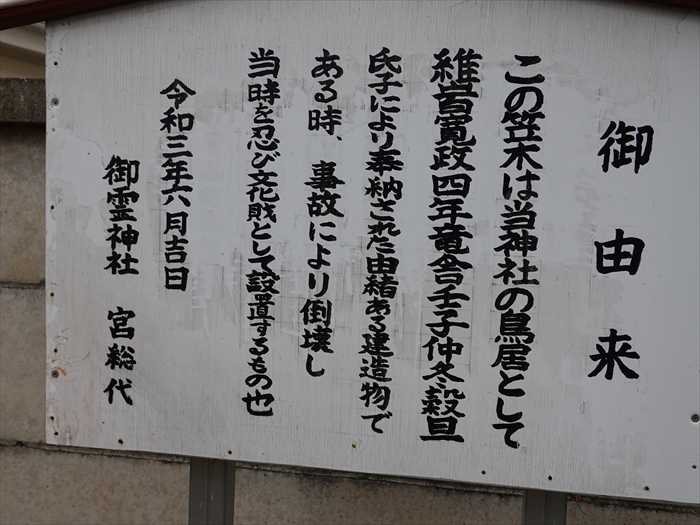

「 御由来

この笠木は当神社の鳥居として維旹寛政四年竜舎壬子仲冬穀旦氏子により奉納された

由緒ある建造物である時、事故により倒壊し当時を忍び文化財として設置するもの也

令和三年六月吉日

御霊神社 宮総代」

神楽殿いや集会場であろうか?

様々な石碑が並ぶ。

「 神輿奉納記念碑 」。

「 寄贈碑 」。

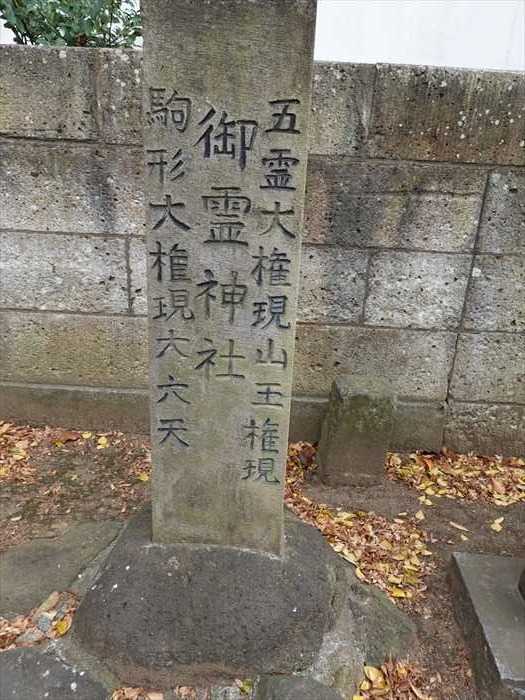

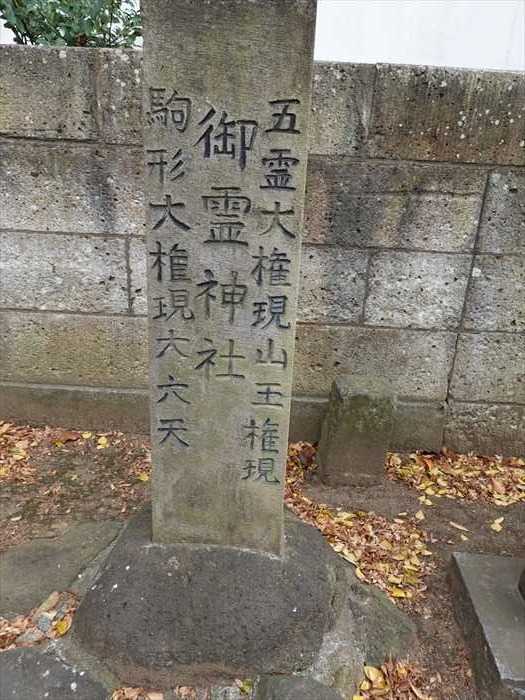

「五霊大権現山王権現 御霊神社 駒形大権現大六天」、 側面には 平成25年9月建立 と。

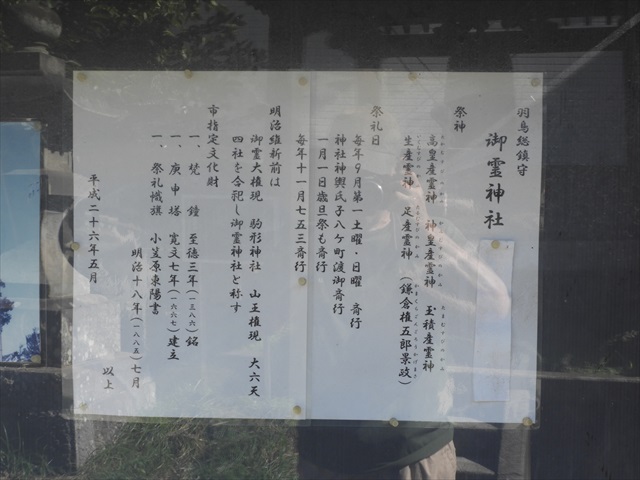

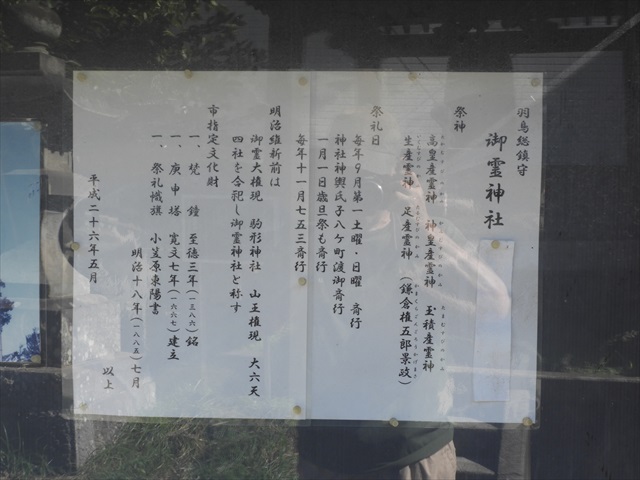

「羽鳥総鎮守 御霊神社

祭 神 高皇産霊神・神皇産霊神・玉積産霊神・生産霊神・足産霊神 (鎌倉権五郎景政政)

祭礼日 毎年9月第一土曜・日曜 斎行

神社神輿氏子八ケ町渡御斎行

一月一日 歳旦祭も斎行

毎年十一月 七五三斎行

明治維新前は

御霊大権現 駒形神社 山王権現 大六天 四社を合祀し御霊神社と称す

市指定文化財

一、梵 鐘 至徳三年 (1386) 銘

一、庚 申 塔 寛文七年 (1667) 建立

一、祭礼幟旗 小笠原東陽書 明治十八年 (1885) 七月

平成二十六年五月 」

「 鐘楼 」。

梵鐘にズームして。

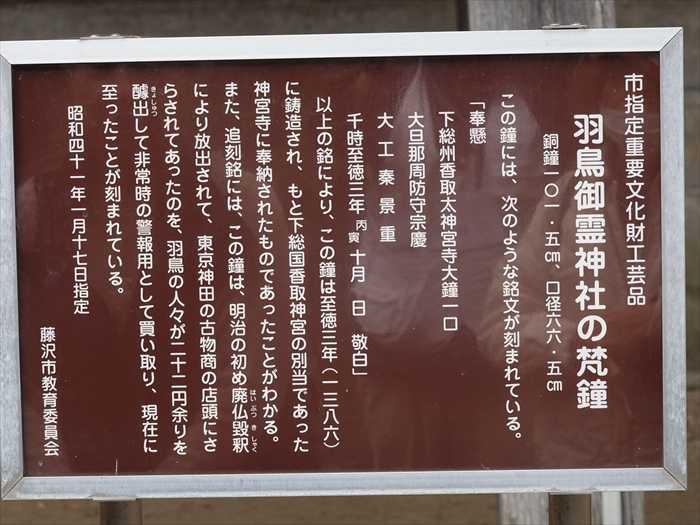

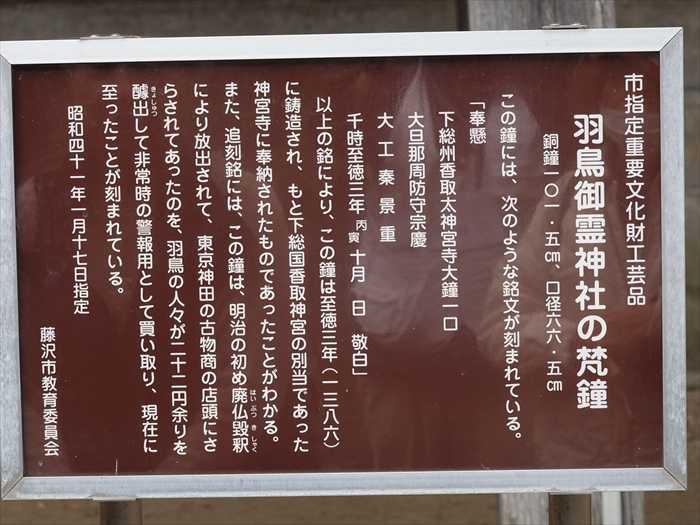

「 市指定重要文化財工芸品

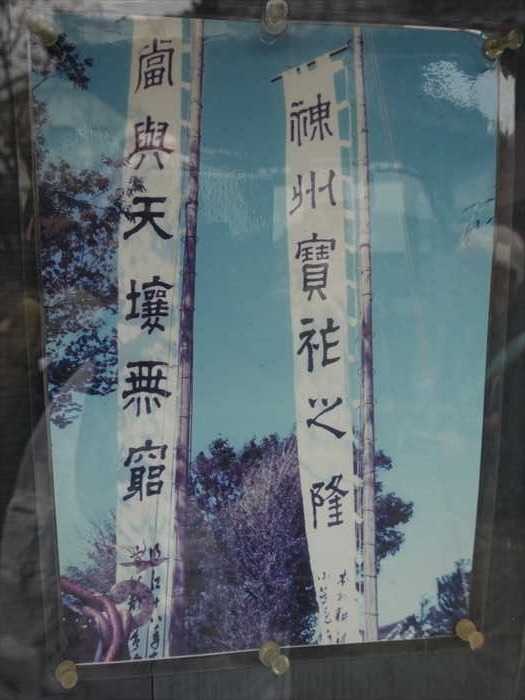

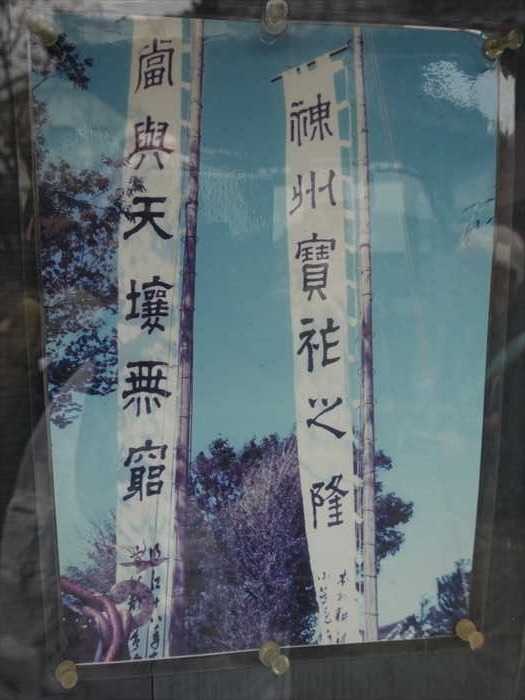

・「神州寶祚之隆」

・「當與天壌無窮」

明治18年(1885)7月という年記と「小笠原東陽」の署名があるとのこと。

「 手水鉢 」。

江戸時代末期の 1863年奉納 と。

最後に3基の石鳥居越しに「御霊神社」を振り返りながら、この場所を後にしたのであった。

一ノ鳥居は「 維時 昭和54年7月吉日 」と。扁額は「 御霊神社 」。

そして二ノ鳥居 は昭和17年3月建立 。扁額は「 御霊神社 」。

石鳥居の柱も道端に。固定されているのであろうか?

左側奥の柱には「 維旹寛政四竜舎壬子仲冬穀且 」と

・・・ もどる ・・・

・・・ つづく ・・・

各自準備した昼食を楽しんだのであった。

私はコンビニ購入したおにぎりを2個そしてカツサンドを1個。

判りにくいが、現在地はここ。

「 羽鳥市民の家 」入口。

入口手前の空き地の「 ピラカンサ 」。

真赤な実 が撓(たわわ) に

藤沢市羽鳥3丁目のユニークな外装・黒塗りと木材地肌の住宅地横を進む。

そして「 耕餘塾跡 」に到着。

明治5年(1872)に羽鳥村名主(地区の戸長)、第13代三觜ハ郎右衛門(三觜佐次郎)は世情不安の

日々の中から新しい時代には村民教育の必要性を感じ、池上本門寺で教鞭を執っていた

儒学者の小笠原・読書院の名声が高まるにつれ、近隣諸村から子弟を入学させる者が増え、

日々の中から新しい時代には村民教育の必要性を感じ、池上本門寺で教鞭を執っていた

儒学者の小笠原・読書院の名声が高まるにつれ、近隣諸村から子弟を入学させる者が増え、

1878 (明治11)年には新しい塾舎が完成するに伴って耕余塾と改称された。当時は相州第一の

高等学府とも言われ、県内外からこの塾を目指した塾生に寄宿舎を備えて多数集め、生徒数は

100名を数えるまでとなりました。初めは漢学を中としていたが、時代の変化に対応し何度か

教則を改めながら英書に学ぶなど、洋学を取り入れ専門では政治・社会・経済学などの

社会科学部門へ進教育課程を採用していました。

高等学府とも言われ、県内外からこの塾を目指した塾生に寄宿舎を備えて多数集め、生徒数は

100名を数えるまでとなりました。初めは漢学を中としていたが、時代の変化に対応し何度か

教則を改めながら英書に学ぶなど、洋学を取り入れ専門では政治・社会・経済学などの

社会科学部門へ進教育課程を採用していました。

小笠原東陽は1887 (明治20年)に58歳で病没しましにが、没後は子息の小笠原鍾(あつむ)、

明治21年に女婿の松岡利紀か塾長を継き、「耕余義塾」と改称し、明治33年(1900)に

塾は閉鎖されるまで25年という短期間であったが、私塾として果たした役割は大きかった。

巣立った門下生には吉田茂(内閣総理大臣)、平野友輔(衆議院議員・医師)など多数の優れた

人材を輩出しました と頂いた資料から。

巣立った門下生には吉田茂(内閣総理大臣)、平野友輔(衆議院議員・医師)など多数の優れた

人材を輩出しました と頂いた資料から。

「 耕餘塾跡 」碑。

素朴な山門越しに 二つの石碑 が。

山門を潜って。

更に近づいて。

右は「 小笠原先生碑 」。

明治25年5月に門下生達が東陽先生の旧宅の庭に建立したもので、大正5年に有志の方が

羽鳥青年の奉仕を得て明治小学校に移設、その後昭和22年に現在の地に移されたものです。

羽鳥青年の奉仕を得て明治小学校に移設、その後昭和22年に現在の地に移されたものです。

牧野随吉氏による「東陽先生由緒碑」(大正5年3月建立)。

いずれも、小笠原東陽の生立ちと業績を讃えた碑文が刻まれていて、その拓本は明治郷主史料室に

展示されています と頂いた資料から。

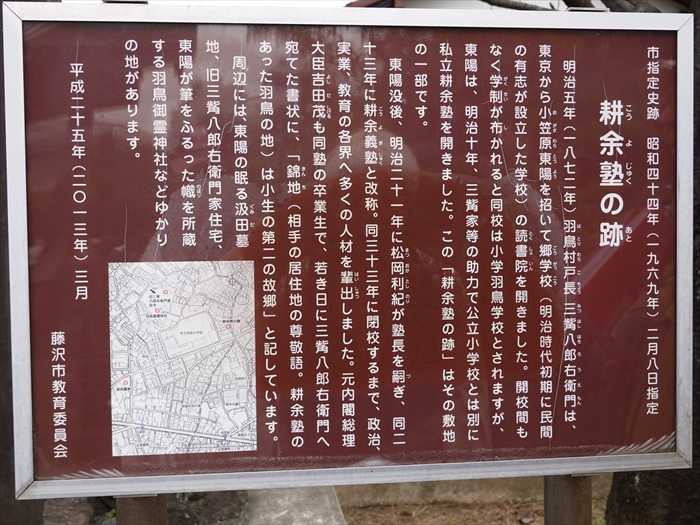

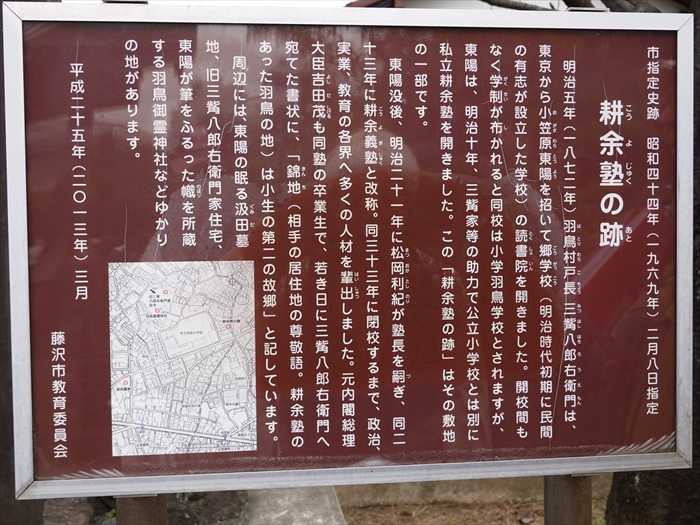

「 市指定史跡 昭和44年(1969)2月8日指定

耕余塾(こうよじゅく)の跡

明治5年(1872)羽鳥村戸長 三觜八郎右衛門は、東京から小笠原東陽を招いて郷学校(明治時代初期

に民間の有志が設立した学校)の読書院を開きました。開校間もなく学制が布かれると同校は

小学羽鳥学校とされますが、東陽は、明治10年、三觜家等の助力で公立小学校とは別に私立耕余塾

を開きました。この「耕余塾」はその敷地の一部です。

に民間の有志が設立した学校)の読書院を開きました。開校間もなく学制が布かれると同校は

小学羽鳥学校とされますが、東陽は、明治10年、三觜家等の助力で公立小学校とは別に私立耕余塾

を開きました。この「耕余塾」はその敷地の一部です。

東陽没後、明治21年に松岡利紀が塾長を嗣ぎ、同23年に耕余義塾と改称。同33年に閉校するまで、

政治、実業、教育の各界へ多くの人材を輩出しました。元内閣総理大臣吉田茂も同塾の卒業生で、

若き日に三觜八郎右衛門へ宛てた書状に、「錦地(相手の居住地の尊敬語。耕余塾のあった

羽鳥の地)は小生の第二の故郷」と記しています。

政治、実業、教育の各界へ多くの人材を輩出しました。元内閣総理大臣吉田茂も同塾の卒業生で、

若き日に三觜八郎右衛門へ宛てた書状に、「錦地(相手の居住地の尊敬語。耕余塾のあった

羽鳥の地)は小生の第二の故郷」と記しています。

周辺には、東陽の眠る汲田墓地、旧三觜八郎右衛門家住宅、東陽が筆をふるった幟を所蔵する

羽鳥御霊神社などゆかりの地があります。

平成25年(2013)3月 藤沢市教育委員会」

2基の石碑の前から、山門方向を見る。

「小笠原東陽」関連の旧跡の位置関係図

そして「耕余塾跡」を後にして、前の道を北に進む。

左にあったのが「 明治学園羽鳥幼稚舎 」。

三觜本家の関係者が経営されているのであろうか?

藤沢市羽鳥4丁目の瀟洒な住宅街を進む。

「 文化財ハイキングコース案内板

耕余塾跡周辺の歴史を訪ねて

明治幼稚園の隣りに耕余塾跡の碑があります。耕余塾は、明治5年3月に小笠原東陽が羽烏村の

廃寺徳昌院の本堂を利用して開いた郷学校のことで当初は読書院と名づけられていましたが、

同年8月学制が市告されると羽鳥学校(明治小学校の前身)と改称され、生徒の多くはこちらへ

移りましたが、東陽はこれとは別に読書院を私塾として残しました。やがて、近隣諸村からの

入塾者が増し教場が手狭になったため、新学舎を建ててを耕余塾と改称し、同時に教育内容の

充実を図り中等教育を行なうまでに至りました。しかし明治30年9月8日の大風で全学舎が倒壊し

県下各地に中学校が開設されたこととも相まって、再建のための資金難により閉塾することに

なりました。当塾からは、後に首相となった吉田茂をはじめ多くの有用な人材を輩出しました。

今は碑だけで何の面影もありませんが、近代教育の先駆けとして大きな役割を果たしました。

廃寺徳昌院の本堂を利用して開いた郷学校のことで当初は読書院と名づけられていましたが、

同年8月学制が市告されると羽鳥学校(明治小学校の前身)と改称され、生徒の多くはこちらへ

移りましたが、東陽はこれとは別に読書院を私塾として残しました。やがて、近隣諸村からの

入塾者が増し教場が手狭になったため、新学舎を建ててを耕余塾と改称し、同時に教育内容の

充実を図り中等教育を行なうまでに至りました。しかし明治30年9月8日の大風で全学舎が倒壊し

県下各地に中学校が開設されたこととも相まって、再建のための資金難により閉塾することに

なりました。当塾からは、後に首相となった吉田茂をはじめ多くの有用な人材を輩出しました。

今は碑だけで何の面影もありませんが、近代教育の先駆けとして大きな役割を果たしました。

この周辺には、羽烏の総鎮守である御霊神社をはじがじ養命寺、おしやれ地蔵、「お伊勢の宮」と

親しまれている城神明社、緑に囲まれた柏山稲荷神社など、短時間でさまざまな文化財を訪ねる

ことができます。」。

親しまれている城神明社、緑に囲まれた柏山稲荷神社など、短時間でさまざまな文化財を訪ねる

ことができます。」。

そして次に訪ねたのが「 羽鳥御霊神社 」。

狛狗越しに 石鳥居 を。

貫禄ある 狛狗(右) 。

狛狗(左) 。

再び「 石鳥居 」・「 三ノ鳥居 」は 平成2年建立 と。

扁額「 御霊社 」。

境内に入って振り返ると、鳥居の手前左には大きな 御神木・欅 が。

社殿の左側奥の右側には「 庚申供養塔 」を納めた社があった。

後方中央に「 御靈神社新築記念碑 」 昭和38年9月吉辰 と。

隣りにあった 小さな社殿。

神産霊神(天地開闘造化の神・高産霊神) であっただろうか?

中央に「 庚申供養塔 」。

近づいて。

正面には「 寛文七丁未歳 十一月二十日 」と刻まれた、 「日月型 三猿像」庚申供養塔 。

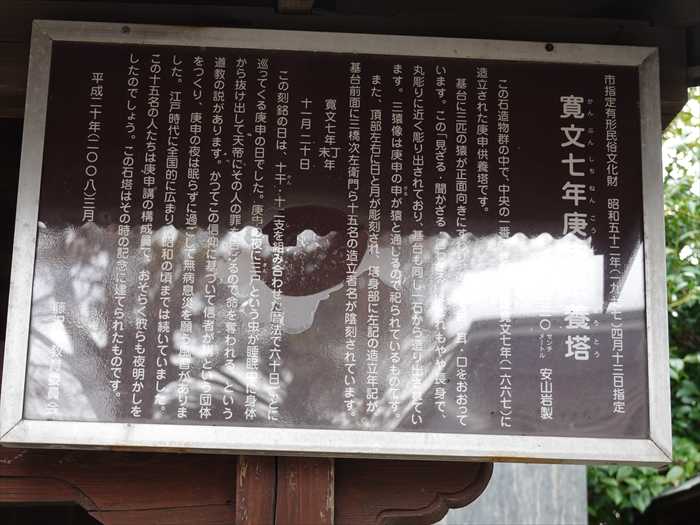

「 市指定有形民俗文化財 昭和52年(1977)4月13日指定

寛文七年庚申供養塔

総高130センチメートル、安山岩製

この石造物群の中で、中央の一番大きな石塔は寛文7年(1667)に造立された庚申供養塔です。

基台に三匹の猿が正面向きにすわり、両手で目・耳・口をおおっています。

この「見ざる・聞かざる・言わざる」はどれもやや長身で、丸彫りに近く彫り出されており、

基台も同じ一石から造り出されています。三猿像は庚申の申が猿と通じるので祀られて

いるものです。

この「見ざる・聞かざる・言わざる」はどれもやや長身で、丸彫りに近く彫り出されており、

基台も同じ一石から造り出されています。三猿像は庚申の申が猿と通じるので祀られて

いるものです。

また、頂部左右に日と月が彫刻され、塔身部に左記の造立年記が、基台前面に三橋次左衛門ら

15名の造立者名が陰刻されています。

15名の造立者名が陰刻されています。

寛文七年丁末年

十一月二十日

この刻銘の日は、十干・十二支を組み合わせた暦法で六十日ごとに巡ってくる庚申の日でした。

庚申の夜に三尸という虫が睡眠中に身体から抜け出して天帝にその人の罪を告げるので命を

奪われる、という道教の説があります。かつてこの信仰に基づいて信者が講という団体をつくり、

庚申の夜は眠らずに過ごして無病息災を願う風習がありました。江戸時代に全国的に広まり、

昭和の頃までは続いていました。この十五名の人たちは庚申講の構成員で、おそらく彼らも

夜明かしをしたのでしょう。この石塔はその時の記念に建てられたものです。

奪われる、という道教の説があります。かつてこの信仰に基づいて信者が講という団体をつくり、

庚申の夜は眠らずに過ごして無病息災を願う風習がありました。江戸時代に全国的に広まり、

昭和の頃までは続いていました。この十五名の人たちは庚申講の構成員で、おそらく彼らも

夜明かしをしたのでしょう。この石塔はその時の記念に建てられたものです。

平成20年(2008)3月 藤沢市教育委員会」

「 明治歴史資料室 」に展示されていた 「御霊神社」の「庚申供養塔」 。

「(塔身前面)

寬文七□歳

十一月ニ十日

三觜次左衛門 三觜七左衛門 三觜政右工門

三觜増左エ門 三第藤右工門

青木与五右工門 青木二郎右工門

青木□右工門 青木休右工門 石山久石工門

神埼久右エ門 秋本四郎右工門

秋本五郎右工門 植田七郎右工門

窪田仁右工門

(墸身前面彫物)

【日月型 三猿像】

※燈身の下部(高さ25cmを基礎状に1センチ余り全面に作り出し、三猿像を陽刻し、

その左石側面に溝中人名を掘る。

その左石側面に溝中人名を掘る。

※藤沢市指定文化財」

そして「御霊神社」の「 社殿 」。

創建年代や由緒は不詳。

御祭神

高皇産霊神(たかみむすひのかみ)

神皇産霊神(かみむすひのかみ)

玉積産霊神(たまむすひのかみ)

生産霊神(いくむすひのかみ)

足産霊神(たるむすひのかみ)

鎌倉権五郎景政(かまくらごんごろうかげまさ)

扁額「御霊神社」。2個の「 本坪鈴 」と3色の太い「 鈴緒 」が。

本来、鈴の清らかな澄んだ音色には、悪いものを祓う力があると信じられているとのこと。

拝殿前に吊るされた鈴も、お参りする人が鳴らすことで祓い清めるという意味を持っているのだと。

「神輿庫」。

以前、祭礼の時に訪ねた時の神輿の写真。

「 供養塔 」と「 道祖神 」 碑 。

歴史ある石鳥居の笠木部分、扁額が保存 されているようであった。

「 御由来

この笠木は当神社の鳥居として維旹寛政四年竜舎壬子仲冬穀旦氏子により奉納された

由緒ある建造物である時、事故により倒壊し当時を忍び文化財として設置するもの也

令和三年六月吉日

御霊神社 宮総代」

神楽殿いや集会場であろうか?

様々な石碑が並ぶ。

「 神輿奉納記念碑 」。

「 寄贈碑 」。

「五霊大権現山王権現 御霊神社 駒形大権現大六天」、 側面には 平成25年9月建立 と。

「羽鳥総鎮守 御霊神社

祭 神 高皇産霊神・神皇産霊神・玉積産霊神・生産霊神・足産霊神 (鎌倉権五郎景政政)

祭礼日 毎年9月第一土曜・日曜 斎行

神社神輿氏子八ケ町渡御斎行

一月一日 歳旦祭も斎行

毎年十一月 七五三斎行

明治維新前は

御霊大権現 駒形神社 山王権現 大六天 四社を合祀し御霊神社と称す

市指定文化財

一、梵 鐘 至徳三年 (1386) 銘

一、庚 申 塔 寛文七年 (1667) 建立

一、祭礼幟旗 小笠原東陽書 明治十八年 (1885) 七月

平成二十六年五月 」

「 鐘楼 」。

(市)指定重要文化財

総高101.5cm 口径66.5cm。

境内の鐘楼には、至徳3年(1386)の銘を持つ梵鐘が懸かっていた。

銘文から、もと下総国香取大神宮寺に奉納されていたもので、明治維新の神仏分離の時に流出した

と思われます。明治5年に羽鳥村の78人が22円で古物商から買取り非常警報用に使ったことが、

追刻銘文に刻まれています。

中世における優良工芸品として戦時中の供出から除外され難を逃れたと言われているとのこと。

銘文から、もと下総国香取大神宮寺に奉納されていたもので、明治維新の神仏分離の時に流出した

と思われます。明治5年に羽鳥村の78人が22円で古物商から買取り非常警報用に使ったことが、

追刻銘文に刻まれています。

中世における優良工芸品として戦時中の供出から除外され難を逃れたと言われているとのこと。

梵鐘にズームして。

「 市指定重要文化財工芸品

羽鳥御霊神社の梵鐘

銅鐘 101.5cm、口径 66.5cm

この鐘には、次のような銘文が刻まれている。

「奉懸

下総州香取太神宮寺大鐘一口

大旦那周防守宗慶

大工秦景重

千時至徳三年丙寅十月 日 敬白」

以上の銘により、この鐘は至徳三年(1386)に鋳造され、もと下総国香取神宮の別当であった神宮

寺に奉納されたものであったことがわかる。また、追刻銘には、この鐘は、明治の初め廃仏毀釈

により放出されて、東京神田の古物商の店頭にさらされてあったのを、羽鳥の人々が二十二円余

りを醵出して非常時の警報用として買い取り、現在に至ったことが刻まれている。

昭和41年1月17日指定 藤沢市教育委員会」

説明員から御霊神社の「のぼり幡」についての説明を聞く。

各界に多くの人材を輩出した「耕余塾」を主催・運営した小笠原東陽の自筆のもので、

揮毫された1885年(明治18年)以来,地元で神社祭礼に供されてきたもの。

もちろん祭礼では現在レプリカが用いられているとのこと。

御霊神社の「のぼり旗」は隷書体で

・「神州寶祚之隆」

・「當與天壌無窮」と書かれていると。

『日本書紀』天孫降臨の段で,天照大神が下した神勅にある文言であると。

・「神州寶祚之隆」………神州(日本)の宝祚(ほうそ 皇位)の 隆 (さかえ 栄)

・「當與天壌無窮」………当に 天壌 (てんじょう 天地)と与(とも)に

窮まり無かるべき(永遠であること)

・「神州寶祚之隆」

・「當與天壌無窮」

明治18年(1885)7月という年記と「小笠原東陽」の署名があるとのこと。

「 手水鉢 」。

江戸時代末期の 1863年奉納 と。

最後に3基の石鳥居越しに「御霊神社」を振り返りながら、この場所を後にしたのであった。

一ノ鳥居は「 維時 昭和54年7月吉日 」と。扁額は「 御霊神社 」。

そして二ノ鳥居 は昭和17年3月建立 。扁額は「 御霊神社 」。

石鳥居の柱も道端に。固定されているのであろうか?

左側奥の柱には「 維旹寛政四竜舎壬子仲冬穀且 」と

・・・ もどる ・・・

・・・ つづく ・・・

お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう

[藤沢歴史散歩] カテゴリの最新記事

-

江の島灯籠 2024へ(その7) 2024.08.30

-

江の島灯籠 2024へ(その6) 2024.08.29

-

江の島灯籠 2024へ(その3) 2024.08.26

【毎日開催】

15記事にいいね!で1ポイント

10秒滞在

いいね!

--

/

--

© Rakuten Group, Inc.