PR

X

Keyword Search

▼キーワード検索

Comments

2025年版・岡山大学…

New!

隠居人はせじぃさん

New!

隠居人はせじぃさん

続日本100名城東北の… New! オジン0523さん

【甥のステント挿入… New!

Gママさん

New!

Gママさん

ムベの実を開くコツ… noahnoahnoahさん

noahnoahnoahさん

エコハウスにようこそ ecologicianさん

New!

隠居人はせじぃさん

New!

隠居人はせじぃさん続日本100名城東北の… New! オジン0523さん

【甥のステント挿入…

New!

Gママさん

New!

Gママさんムベの実を開くコツ…

noahnoahnoahさん

noahnoahnoahさんエコハウスにようこそ ecologicianさん

Calendar

カテゴリ: 藤沢歴史散歩

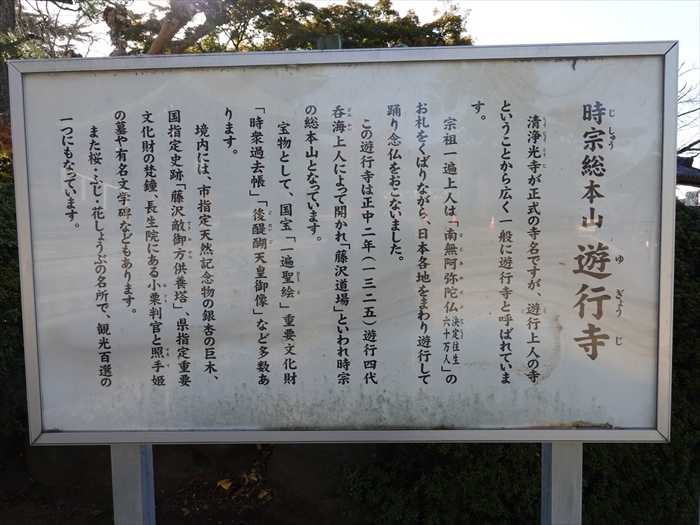

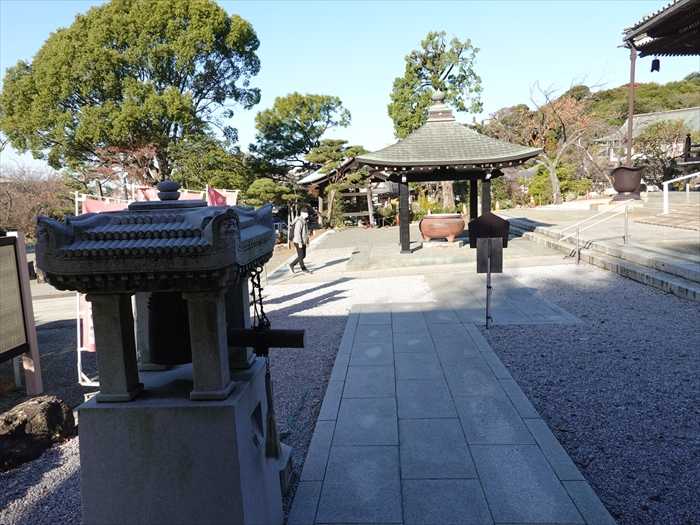

正面に「 時宗総本山遊行寺

」の巨大な「 本堂

」。

木造銅葺きで木造としては東海道随一と言われる。関東大震災で倒壊し、昭和十二年に

再建された。

「 時宗総本山 遊行寺(ゆぎょうじ)

「本堂」手前に 露盤宝珠を乗せた宝形造銅板葺の御堂 に置かれた「 常香炉 」 。

巨大な 「 常香炉 」 。

正面に 扁額 。

本堂の見事な彫刻をカメラで追う。

木鼻 も見事。

天水桶 には 皇室の菊花紋(十六葉八重表菊) 。

「 登録有形文化財

清浄光寺 堂宇十棟

「登録有形文化財 第14-0207~0216号」。

「文化財というのは国等の自治体が、後世に残したいものとして指定し、管理を行っていくと

いうのが一般的。 それが、重要文化財指定 というもの。

しかし、国や自治体だけでは把握しきれないものも大多数あり、民間の建造物でも文化財と

しての価値が見出せるというものがあれば、緩やかでも管理していきましょうと、制度化された

ものだと。自治体が指定するわけではなく、あくまで 申請者が登録する という制度。

どのような価値が登録の基準となるのか。

1.国土の歴史的景観に寄与しているもの

2.造形の規範となっているもの

3.再現することが容易でないもの

そして、 築後50年経過しているもの。 」とのネット情報。

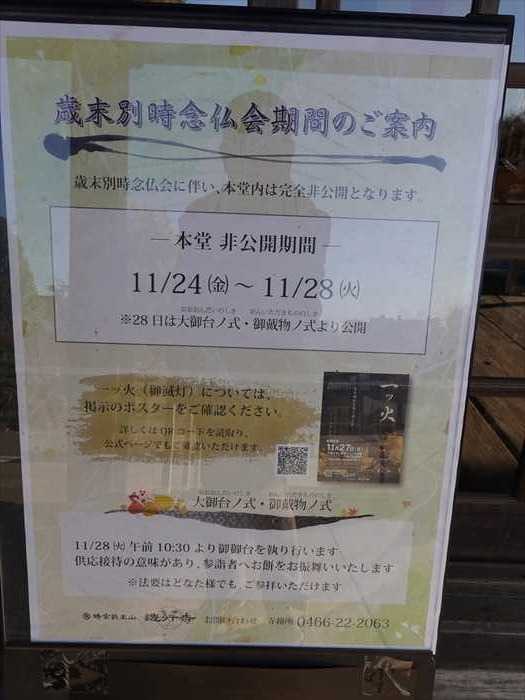

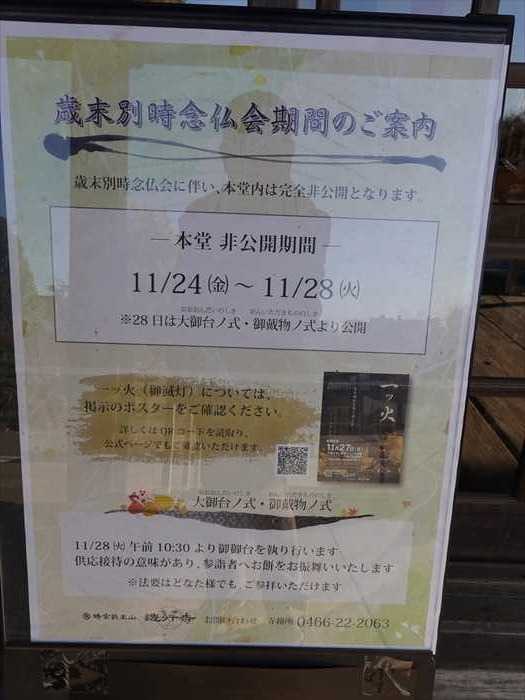

「 歳末別時念仏会期間のご案内

歳末別時念仏会に伴い、本堂内は完全非公開となります。

11/24(金)~11/28(火)」

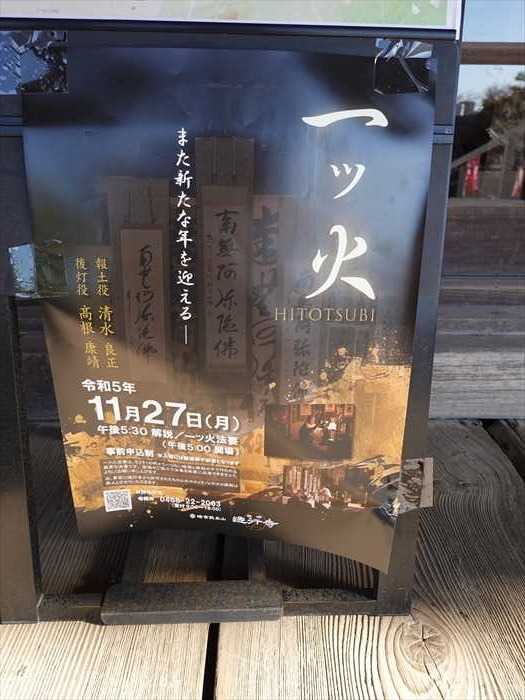

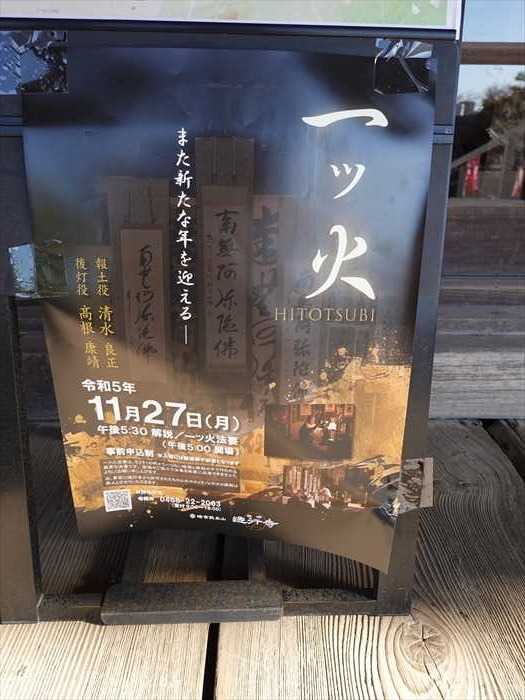

一ッ火 」開催案内。

令和五年11月27日(月)午後5:30 解説/一ツ火法要。

「広い本堂が順に灯火が消えていき、やがて完全な暗闇に包まれた本堂には幽音の念仏が

響きます。一遍上人以来700年間行われている修行の一つで、暗黒の世界にただ一つ

灯される新たな灯明が、光輝く念仏の世界を本堂内に映しだします。

闇の中から輝き、堂内を明るくし、僧侶の念仏の声が高まっていきます。一年の様々な罪を

懺悔し身と心を清めます。

暗闇の中から遊行上人の静かな霊音念仏が始まり、二人の僧が古式通り火打石で「一ツ火」を

打ち出します。そして仏前の灯火は灯されてゆき居ならぶ修行僧の念仏の高まりとともに再び

堂内は輝きに満ち溢れます。闇と光と念仏がかもし出す世界はすべての人々が導かれる

極楽浄土そのものです。」とネットから。

「 本堂 内部 」。

扁額「 清浄光寺 」。

阿弥陀如来坐像 。 平安時代後期作 と伝える。

参拝客の数もこの日は少なく、久しぶりの参拝をしながら写真を撮れたのであった。

ズームして。

「いろは坂」を登りつめた処が山門跡で、明治13年に焼けるまで銅屋根の仁王門あり、

「 藤沢山(とうたくさん) 」と書かれた 東山天皇の勅額(ちょくがく=天皇などが寺院に特に

与える直筆の書で記された額)があった と。

そして現在は本堂内にあるとのことからこれがそうなのであろう。

「本堂 内陣」の 左側 をズームして。

「本堂 内陣」の 右側 をズームして。

「本堂」前から境内を振り返る。

ズームして。

「大イチョウ」をズームして。

本柱と向拝柱とを繋ぐ 見事な曲線の海老虹梁 の本堂。

「放生池」、「寺務所」方向を望む。

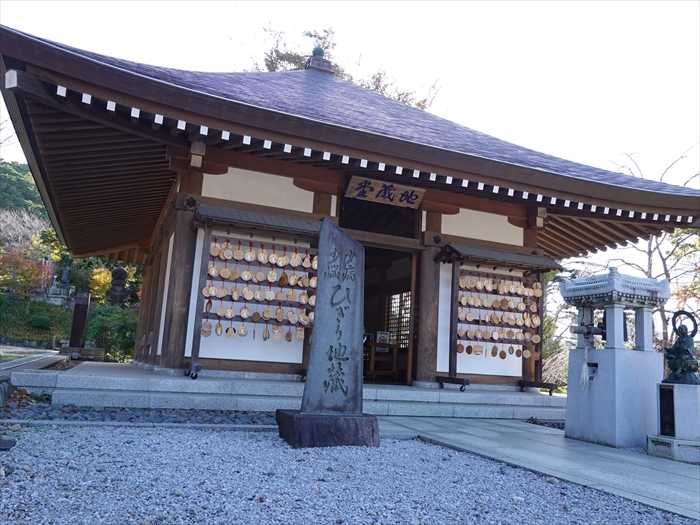

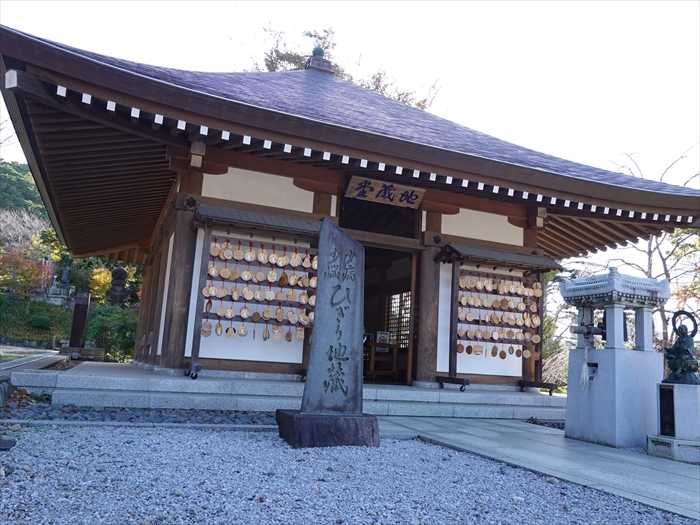

「本堂」の手前、右側にあったのが「 地蔵堂 」。

露盤宝珠を乗せた宝形造銅板葺の地蔵堂。

大正十二年(1923)の関東大震災で倒壊後、平成二十六年に再建。

「少病 少悩 ひぎり地蔵」碑 。

「 なでなで地蔵 」。

私も今更ながらであるが頭を「なでなで」。

自由に鳴らせる小さな鐘。

昨今、どこの寺も不用意に鐘を突いてはいけない雰囲気。

この鐘は、どんどん突いて下さいという雰囲気。

小さいのでいくら突いてもかまわない?、響く音も小さい?

しかし音色はよかったのであった。

近づいて。

「地蔵堂」の絵馬かけ。

扁額「地蔵堂」 。

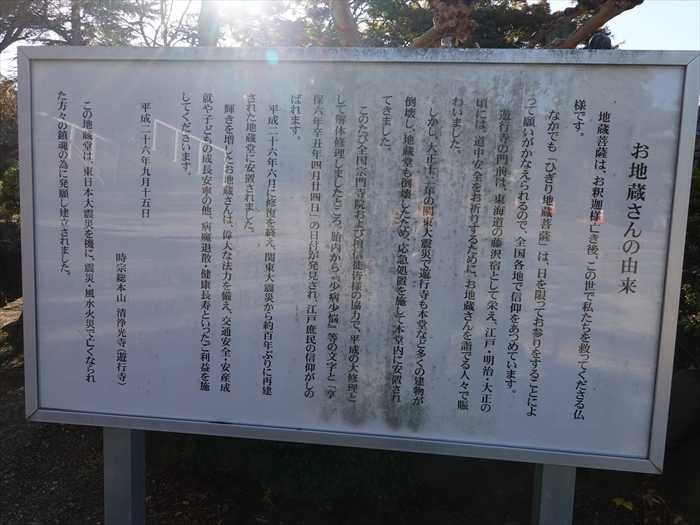

木造で高さおよそ3メートルの「 日限地蔵様(ひぎりじぞうさん) 」をお祀りしている。

日限地蔵 (ひぎりじぞう)は日本各地に存在する、「日を限って祈願すると願いが叶えられる」と

いわれる地蔵菩薩。日切地蔵と表記する例もあるとのこと。

さらにお顔を。

「地蔵堂」前から、「本堂」への参道方向を振り返る。

「本堂」を。

青空に黄葉の映えた「大イチョウ」を再び。

案内に従い「 国指定重要史跡 敵御方供養塔 」を訪ねることに。

「 藤沢敵味方供養塔 」。

「 国指定史跡 大正十五年(一九ニ六)十月一一十日指定

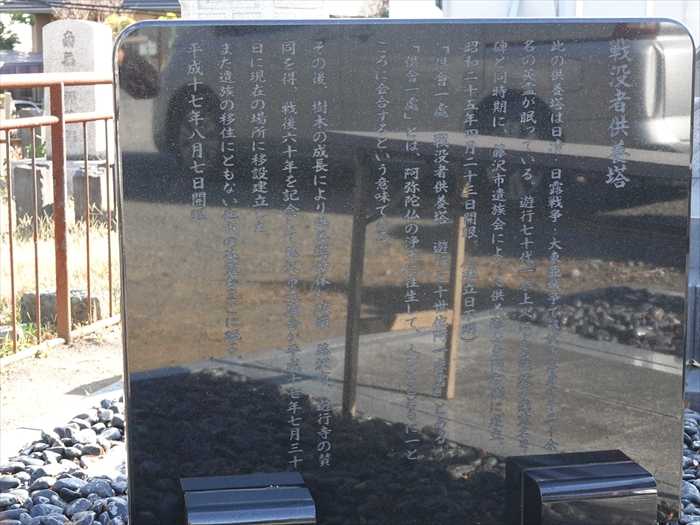

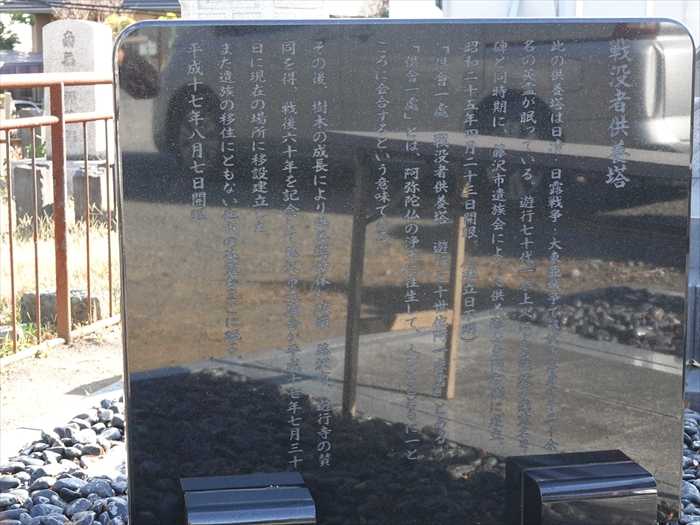

そしてこちらが 「 戰 歿者供養塔 」。

「 倶會一處(くえいっしょ) 戰歿者供養塔 」

「倶會一處」とは、『仏説阿弥陀経』に出てくる「倶(とも)に一つの処(ところ)で

会(あ)う」というご文(もん)で、同じ阿弥陀様の御浄土でまた共に会わせていただくと

いう意味であると。

「 戦没者供養塔

この供養塔は日清・日露戦争・太平洋戦争で藤沢市出身の千二十余名の英霊が眠っている。

遊行七十代一求上人による戦没者慰霊名号碑と同時期に、藤沢市遺族会によって供養塔を

東門右側に建立、昭和25年4月23日開眼。

「倶會一處 戦没者供養塔 遊行七十世他阿一求書」とある。

「倶會一処」とは、阿弥陀仏の浄土に往生して、人びとと共に一とことにいるという意味である。

その後、樹木の生長により供養塔母体が破損、藤沢市、遊行寺の賛同を得、戦後六十年を記念して

藤沢市遺族会が平成17年7月30日に現在の場所に移設建立した。

また遺族の移住にともない他市の英霊もここに眠る。

平成17年8月7日 開眼」

斜めから。

「 畜霊供養塔 」。

近づいて。

昭和9年(1934)5月1日 高座郡農会と高座郡畜産組合が発起人となって建立された「畜霊供養塔」

の書は秦堂栗原宣で、手洗鉢は高座郡南部豚商組合の寄進とのこと。

「大イチョウ」をこちらからも。

ズームして。

・・・ もどる ・・・

・・・ つづく ・・・

木造銅葺きで木造としては東海道随一と言われる。関東大震災で倒壊し、昭和十二年に

再建された。

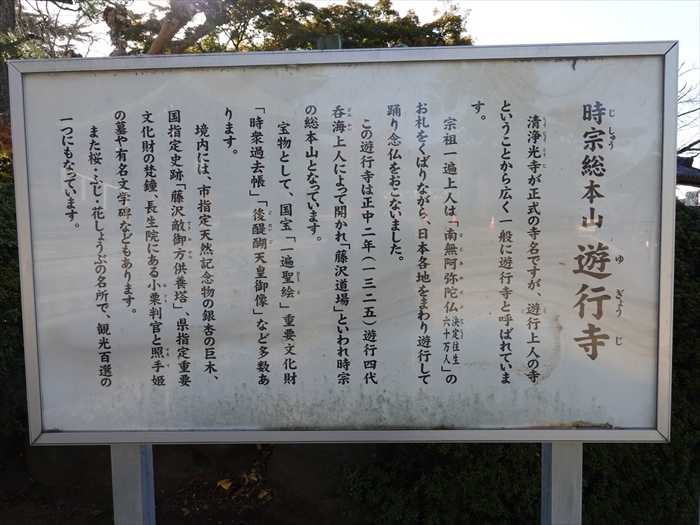

「 時宗総本山 遊行寺(ゆぎょうじ)

清浄光寺(しょうじょうこうじ)が正式の寺名ですが、遊行上人の寺ということから広く一般に

遊行寺と呼ばれています。

宗祖一遍上人は「南無阿弥陀仏 決定往生 六十万人」のお札をくばりながら、日本各地を

まわり遊行して踊り念仏をおこないました。

この遊行寺は正中ニ年(一三ニ五)遊行四代呑海(どんかい)上人によって開かれ「藤沢道場」と

いわれ時宗の総本山となっています。

宝物として、国宝「一遍聖絵(ひじりえ)」重要文化財「時衆過去帳」「後醍醐天皇御像」など

多あります。

境内には、市指定天然記念物の銀杏の巨木、国指定史跡「藤沢敵御方供養塔」、県指定重要

文化財の梵艟、長生院にある小栗判官と照手姫の墓や有名文学碑などもあります。

また桜・ふじ・花しようぶの名所で、観光百選の一つにもなっています。」

「本堂」手前に 露盤宝珠を乗せた宝形造銅板葺の御堂 に置かれた「 常香炉 」 。

巨大な 「 常香炉 」 。

「常香炉」には時宗の宗紋の、「折敷に三文字紋」・「隅切三(すみきりさん)」が。

河野氏の家紋「折敷に三文字」は、古代豪族越智氏が奉じた伊予国大三島に鎮座する

大三島神社の神紋を用いたものである。すなわち神様に食物などを供える白木の台「折敷」に、

大三島神社の「三」文字を組み合わせたものだ。

折敷は三方ともいわれ、四角いものを傍折敷、 四隅を切った八角形のものを隅切り折敷、

四隅が内側に入り込んだものを隅入折敷とよび分けた。

一遍上人が開いた時宗のこの寺紋も「折敷に三文字」だが、 これも一遍上人が河野氏から

出たことに由来したものであると。

正面に 扁額 。

「 登霊臺(とうれいだい)

」の扁額は紀伊大納言・徳川治寶(とくがわはるとみ)筆。

徳川治寶は「中雀門」の建立者でもある。

この額はもともと惣門に掛けられていた が、明治の大火の際に救い出されて以降はここ本堂の

正面扉の上に移された と。

この額はもともと惣門に掛けられていた が、明治の大火の際に救い出されて以降はここ本堂の

正面扉の上に移された と。

本堂の見事な彫刻をカメラで追う。

木鼻 も見事。

天水桶 には 皇室の菊花紋(十六葉八重表菊) 。

「 登録有形文化財

清浄光寺 堂宇十棟

・本堂 一棟 木造平屋建、銅板葺、建築面積841㎡

・御番方 一棟 木造平屋建、銅板葺、建築面積226㎡

・小書院 一棟 木造平屋建、銅板葺、建築面積162㎡

・百間廊下 一棟 木造平屋建、瓦葺、建築面積222㎡

・囬向堂 一棟 木造平屋建、銅板葺、建築面積31㎡

・宇賀神社 一棟 木造平屋建、銅板葺、建築面積3.6㎡

・鐘楼 一棟 木造、銅板葺、建築面積11㎡

・手水舎 一棟 木造、瓦葺、建築面積13㎡

・惣門 一棟 木造、銅板葺、間口5.0m

・石垣及び 一棟 石垣 石造、総延長53m 築地塀 土塀、瓦葺、総延長22m

築地塀

平成二十八年二月二十五日登録」築地塀

「登録有形文化財 第14-0207~0216号」。

「文化財というのは国等の自治体が、後世に残したいものとして指定し、管理を行っていくと

いうのが一般的。 それが、重要文化財指定 というもの。

しかし、国や自治体だけでは把握しきれないものも大多数あり、民間の建造物でも文化財と

しての価値が見出せるというものがあれば、緩やかでも管理していきましょうと、制度化された

ものだと。自治体が指定するわけではなく、あくまで 申請者が登録する という制度。

どのような価値が登録の基準となるのか。

1.国土の歴史的景観に寄与しているもの

2.造形の規範となっているもの

3.再現することが容易でないもの

そして、 築後50年経過しているもの。 」とのネット情報。

「 歳末別時念仏会期間のご案内

歳末別時念仏会に伴い、本堂内は完全非公開となります。

11/24(金)~11/28(火)」

一ッ火 」開催案内。

令和五年11月27日(月)午後5:30 解説/一ツ火法要。

「広い本堂が順に灯火が消えていき、やがて完全な暗闇に包まれた本堂には幽音の念仏が

響きます。一遍上人以来700年間行われている修行の一つで、暗黒の世界にただ一つ

灯される新たな灯明が、光輝く念仏の世界を本堂内に映しだします。

闇の中から輝き、堂内を明るくし、僧侶の念仏の声が高まっていきます。一年の様々な罪を

懺悔し身と心を清めます。

暗闇の中から遊行上人の静かな霊音念仏が始まり、二人の僧が古式通り火打石で「一ツ火」を

打ち出します。そして仏前の灯火は灯されてゆき居ならぶ修行僧の念仏の高まりとともに再び

堂内は輝きに満ち溢れます。闇と光と念仏がかもし出す世界はすべての人々が導かれる

極楽浄土そのものです。」とネットから。

「 本堂 内部 」。

外陣と内陣に分かれ、内陣は僧座・尼座・鏡縁に分かれる時宗独特の様式。

欄間の彫刻類が美しいのであった。

扁額「 清浄光寺 」。

「清浄光寺」の勅額は 後光厳天皇宸筆

。

阿弥陀如来坐像 。 平安時代後期作 と伝える。

参拝客の数もこの日は少なく、久しぶりの参拝をしながら写真を撮れたのであった。

ズームして。

「いろは坂」を登りつめた処が山門跡で、明治13年に焼けるまで銅屋根の仁王門あり、

「 藤沢山(とうたくさん) 」と書かれた 東山天皇の勅額(ちょくがく=天皇などが寺院に特に

与える直筆の書で記された額)があった と。

そして現在は本堂内にあるとのことからこれがそうなのであろう。

「本堂 内陣」の 左側 をズームして。

「本堂 内陣」の 右側 をズームして。

「本堂」前から境内を振り返る。

ズームして。

「大イチョウ」をズームして。

本柱と向拝柱とを繋ぐ 見事な曲線の海老虹梁 の本堂。

「放生池」、「寺務所」方向を望む。

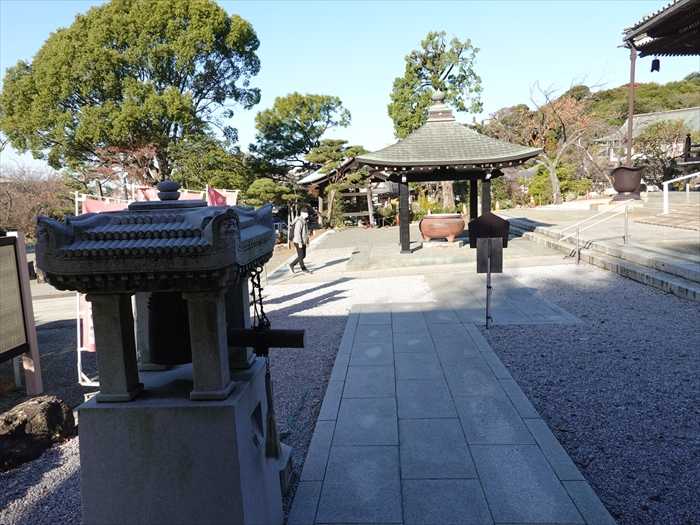

「本堂」の手前、右側にあったのが「 地蔵堂 」。

露盤宝珠を乗せた宝形造銅板葺の地蔵堂。

大正十二年(1923)の関東大震災で倒壊後、平成二十六年に再建。

「少病 少悩 ひぎり地蔵」碑 。

「 なでなで地蔵 」。

私も今更ながらであるが頭を「なでなで」。

自由に鳴らせる小さな鐘。

昨今、どこの寺も不用意に鐘を突いてはいけない雰囲気。

この鐘は、どんどん突いて下さいという雰囲気。

小さいのでいくら突いてもかまわない?、響く音も小さい?

しかし音色はよかったのであった。

近づいて。

「地蔵堂」の絵馬かけ。

扁額「地蔵堂」 。

木造で高さおよそ3メートルの「 日限地蔵様(ひぎりじぞうさん) 」をお祀りしている。

日限地蔵 (ひぎりじぞう)は日本各地に存在する、「日を限って祈願すると願いが叶えられる」と

いわれる地蔵菩薩。日切地蔵と表記する例もあるとのこと。

さらにお顔を。

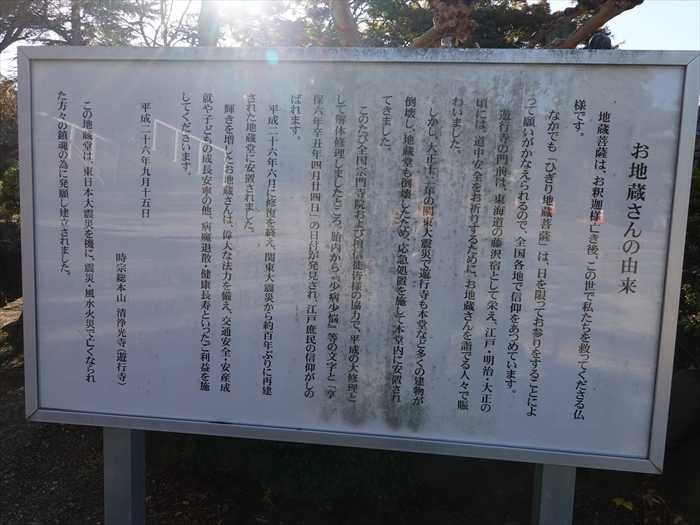

「 お地蔵さんの由来

地蔵菩薩は、お釈迦様亡き後、この世で私たちを救ってくださる仏様です。

なかでも「ひぎり地蔵菩薩」は、日を限ってお参りをすることによって願いがかなえられるので、

全国各地で信仰をあつめています。

遊行寺の門前は、東海道の藤沢宿として栄え、江戸・明治・大正の頃には、道中安全をお祈り

するために、お地蔵さんを詣でる人々で賑わいました。しかし、大正12年の関東大震災で

遊行寺も本堂など多くの建物が倒壊し、地蔵堂も倒壊したため、応急処置を施して本堂内に

安置されてきました。

このたび全国宗門寺院および檀信徒皆様の協力で、平成の大修理として解体修理しましたところ、

胎内から『少病少悩』等の文字と「享保六年辛丑年四月廿四日」の日付が発見され、江戸庶民の

信仰がしのばれます。

平成26年6月に修復を終え、関東大震災から約百年ぶりに再建された地蔵堂に安置されました。

輝きを増したお地蔵さんは、偉大な法力を備え、交通安全・安産成就や子どもの成長安寧の他、

病魔退散・健康長寿といったご利益を施してくださいます。

平成26年9月15日 時宗総本山 清浄光寺(遊行寺)

この地蔵堂は、東日本大震災を機に、震災・風水火災で亡くなられた方々の鎮魂の為に発願し

建立されました。」

「地蔵堂」前から、「本堂」への参道方向を振り返る。

「本堂」を。

青空に黄葉の映えた「大イチョウ」を再び。

案内に従い「 国指定重要史跡 敵御方供養塔 」を訪ねることに。

東側からの参道沿右側・「俣野大権現」の手前にあったのが「 鈴木貫介の歌碑

」。

「 もののあわれも知らさりし 少年にてこのみ寺の 小野小町の歌を読みしか

」

酒井長門守忠重が萬治三年(一六六〇)一月十五日に逆修のために建立した六地蔵である。

この付近には、古く塔頭海潮庵があり、万日堂(常念仏堂)建立のために浄財を寄進したのが

酒井長門守忠重であった。この万日堂(常念仏堂)は、酒井忠重の戒名である「光岳院殿従五位

前長州太守 鏡誉宗円大居士」に因んで「光岳院」と呼ばれていた。」

「 逆修 」とは、生きているうちに、あらかじめ死後の冥福を祈って仏事を行うこと。

死後に行う七七日の仏事を生きているうちに営み、冥福を祈ること。

予修(よしゅう)。逆縁。逆修善。

酒井長門守忠重であった。この万日堂(常念仏堂)は、酒井忠重の戒名である「光岳院殿従五位

前長州太守 鏡誉宗円大居士」に因んで「光岳院」と呼ばれていた。」

「 逆修 」とは、生きているうちに、あらかじめ死後の冥福を祈って仏事を行うこと。

死後に行う七七日の仏事を生きているうちに営み、冥福を祈ること。

予修(よしゅう)。逆縁。逆修善。

「 藤沢敵味方供養塔 」。

「 国指定史跡 大正十五年(一九ニ六)十月一一十日指定

藤沢敵御方供養 総高一四九.五センチメートル 安山岩製

この石塔は、上杉禅秀の乱で戦死した敵・御方(味方)を供養するため、応永ニ十五年(一四一八)に

造立されたものです。

造立されたものです。

基礎石の上に角柱型の石塔が立てられ、塔身に銘文が刻まれています。

銘文は、磨滅していて読みとにくいのですが、次のように解読・解駅されています。

南無阿弥陀佛

自應永廿三年十月六日兵乱至同

自應永廿三年十月六日兵乱至同

廿四年於在々所々敵御方為 箭

刀水火落命人畜亡魂皆悉往生浄土

故也過此塔婆之前僧俗可有十念者也 応永廿五年十月六日

故也過此塔婆之前僧俗可有十念者也 応永廿五年十月六日

応永ニ十三年(一四一六)十月六日からの戦乱は同ニ十四年に至り、あちらこちらで敵方も御方も

箭(矢).刀・水・火のために命を落としました。

亡くなった人間や家畜(軍馬など)の魂が、皆ことごとく極楽浄土へ往生しますように。

この塔婆の前を通り過きる僧侶も俗人も十念(十回の南無阿弥陀仏)をとなえて下さい。

箭(矢).刀・水・火のために命を落としました。

亡くなった人間や家畜(軍馬など)の魂が、皆ことごとく極楽浄土へ往生しますように。

この塔婆の前を通り過きる僧侶も俗人も十念(十回の南無阿弥陀仏)をとなえて下さい。

この戦乱は、足利持氏に対して禅秀が起こしたもので、関東を統治する鎌倉公方持氏と、

その補佐役との争いだったため、鎌倉から関東各地に戦火が広がりました。

結局、室町幕府が持氏に援軍を送り、翌年一月に禅秀らの敗北自害で落着しました。

銘文末の日付は塔の造立日で、乱が起きてからちょうど三回忌にあたります。時の遊行寺住職は

遊行十四代(藤沢八世)太空上人。文中にある「敵御方」は戦乱の勝者持氏にとっての敵味方を

いうもので、この石塔は、持氏が発願主となって、太空上人を導師として造立したものと

考えられています。

その補佐役との争いだったため、鎌倉から関東各地に戦火が広がりました。

結局、室町幕府が持氏に援軍を送り、翌年一月に禅秀らの敗北自害で落着しました。

銘文末の日付は塔の造立日で、乱が起きてからちょうど三回忌にあたります。時の遊行寺住職は

遊行十四代(藤沢八世)太空上人。文中にある「敵御方」は戦乱の勝者持氏にとっての敵味方を

いうもので、この石塔は、持氏が発願主となって、太空上人を導師として造立したものと

考えられています。

敵と味方を一緒に供養した石塔の中では古い作例で、この他の類例としては、慶長四年

(一五九九)高野山奥の院(和歌山県)に、豊臣秀吉の朝鮮出兵による両軍戦死者を供養して

造立されたものなどが知られています。

(一五九九)高野山奥の院(和歌山県)に、豊臣秀吉の朝鮮出兵による両軍戦死者を供養して

造立されたものなどが知られています。

時宗では、怨(数)・親(味方)両者を区別せず平等に弔った石塔の意味で、怨親平等碑とも

呼んています。

平成二十年(二〇〇八)二月」

呼んています。

平成二十年(二〇〇八)二月」

そしてこちらが 「 戰 歿者供養塔 」。

「 倶會一處(くえいっしょ) 戰歿者供養塔 」

「倶會一處」とは、『仏説阿弥陀経』に出てくる「倶(とも)に一つの処(ところ)で

会(あ)う」というご文(もん)で、同じ阿弥陀様の御浄土でまた共に会わせていただくと

いう意味であると。

「 戦没者供養塔

この供養塔は日清・日露戦争・太平洋戦争で藤沢市出身の千二十余名の英霊が眠っている。

遊行七十代一求上人による戦没者慰霊名号碑と同時期に、藤沢市遺族会によって供養塔を

東門右側に建立、昭和25年4月23日開眼。

「倶會一處 戦没者供養塔 遊行七十世他阿一求書」とある。

「倶會一処」とは、阿弥陀仏の浄土に往生して、人びとと共に一とことにいるという意味である。

その後、樹木の生長により供養塔母体が破損、藤沢市、遊行寺の賛同を得、戦後六十年を記念して

藤沢市遺族会が平成17年7月30日に現在の場所に移設建立した。

また遺族の移住にともない他市の英霊もここに眠る。

平成17年8月7日 開眼」

斜めから。

「 畜霊供養塔 」。

近づいて。

昭和9年(1934)5月1日 高座郡農会と高座郡畜産組合が発起人となって建立された「畜霊供養塔」

の書は秦堂栗原宣で、手洗鉢は高座郡南部豚商組合の寄進とのこと。

「大イチョウ」をこちらからも。

ズームして。

・・・ もどる ・・・

・・・ つづく ・・・

お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう

[藤沢歴史散歩] カテゴリの最新記事

-

江の島灯籠 2024へ(その7) 2024.08.30

-

江の島灯籠 2024へ(その6) 2024.08.29

-

江の島灯籠 2024へ(その3) 2024.08.26

【毎日開催】

15記事にいいね!で1ポイント

10秒滞在

いいね!

--

/

--

© Rakuten Group, Inc.