PR

X

Keyword Search

▼キーワード検索

Comments

2025年版・岡山大学…

New!

隠居人はせじぃさん

New!

隠居人はせじぃさん

続日本100名城東北の… New! オジン0523さん

【甥のステント挿入… New!

Gママさん

New!

Gママさん

ムベの実を開くコツ… noahnoahnoahさん

noahnoahnoahさん

エコハウスにようこそ ecologicianさん

New!

隠居人はせじぃさん

New!

隠居人はせじぃさん続日本100名城東北の… New! オジン0523さん

【甥のステント挿入…

New!

Gママさん

New!

Gママさんムベの実を開くコツ…

noahnoahnoahさん

noahnoahnoahさんエコハウスにようこそ ecologicianさん

Calendar

カテゴリ: JINさんの農園

この日は2024年12月19日(火)、14:00から秋葉原にある生命保険会社に用事が出来たので

向かった。早朝から出発し、小田急線を利用して代々木上原駅から東京メトロ千代田線で

大手町駅で下車。c6b出口から地上に出て東京都道403号大手町湯島線の交差点を渡る。

この日の午前中は、 将門塚 そして 皇居三の丸尚蔵館で開催されている美術展 そして 皇居の散策 を

行うこととしたのであった。

そして「 将門塚 皇居の大手濠に向かって 進む。

右手に「 将門塚 」が現れた。

場所を移動して。

「 都旧跡 将門塚 」と「 故磧保存碑 」と刻まれた石碑が入口に。

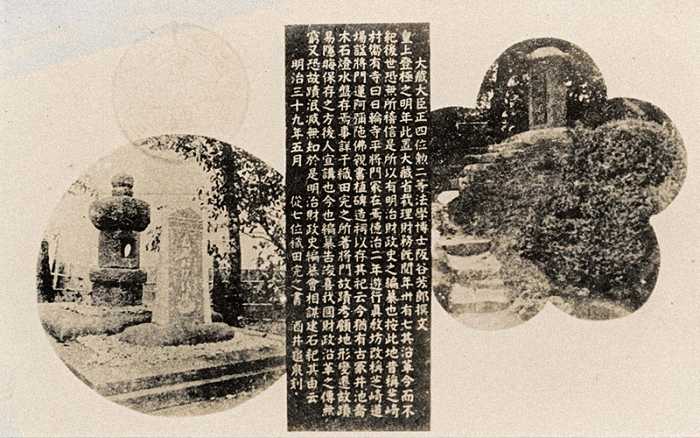

「故磧保存碑」は明治39年(1906)に平将門公の復権運動を展開した阪谷芳郎・織田完之らにより、

当時大蔵省の敷地内にあった将門塚に建立されたと。

「 都旧跡 将門塚 」。

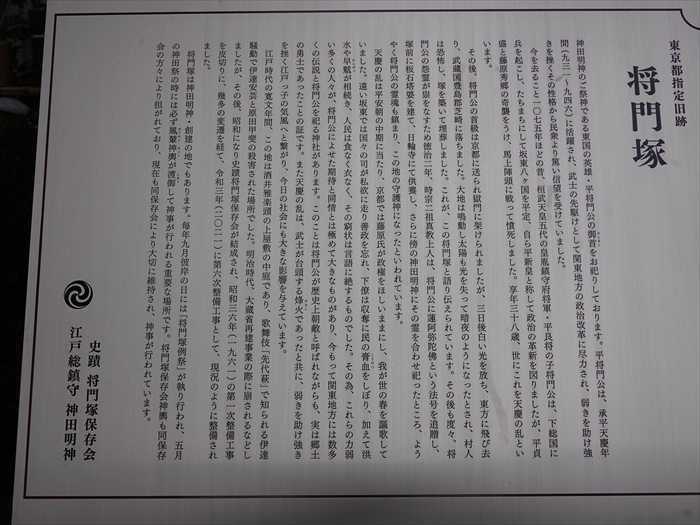

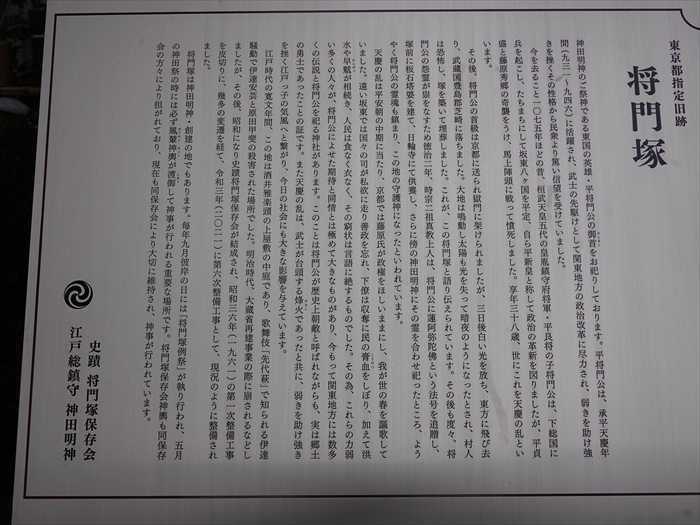

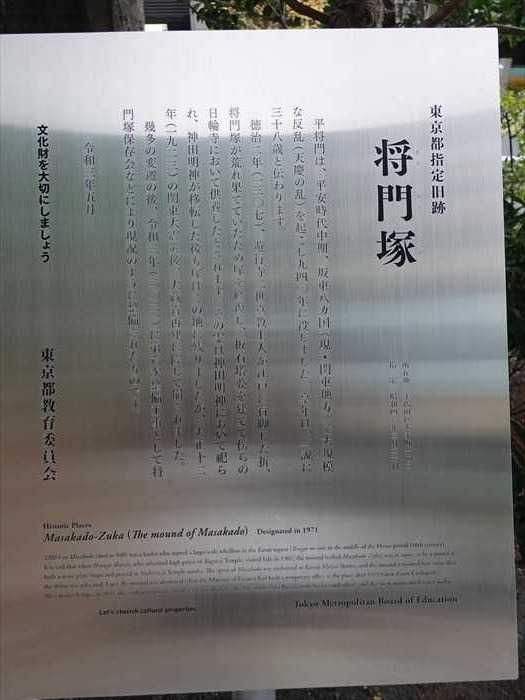

東京都指定史跡

将門塚

神田明神のご祭神である東国の英雄・平将門公の御首(みしるし)をお祀りしております。

平将門公は、承平天慶年間(九三一~九四六)に活躍され、武士の先駆けとして関東地方の

政治改革に尽力され、弱きを助け強きを挫くその性格から民衆より篤い信望を受けまていました。

今を去ること一〇七五年ほど昔、桓武天皇五代の皇胤鎮守府将軍・平良将の子将門公は、下総国に

兵を起こし、たちまちにして坂東八ヶ国を平定、自ら平新皇と称して政治の革新を図りましたが、

天慶の乱といいます。

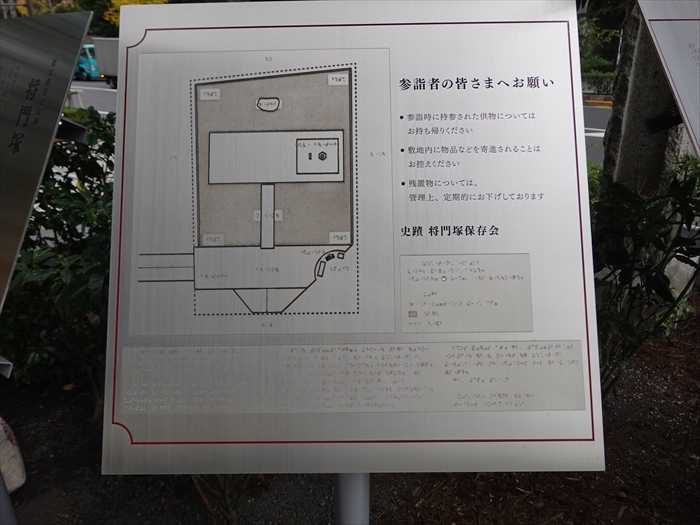

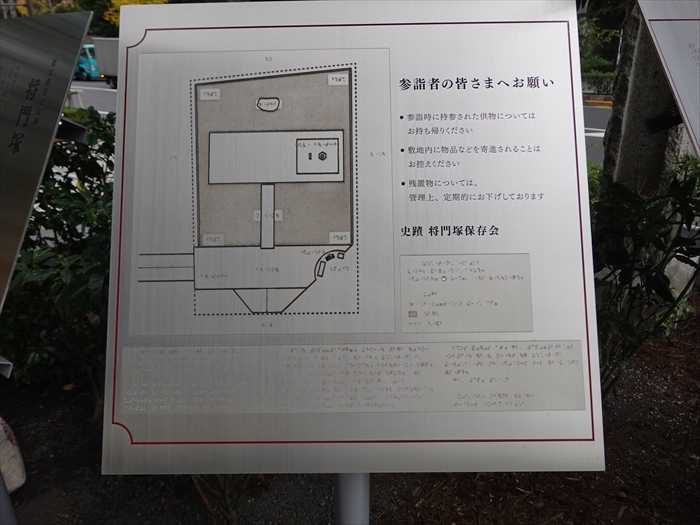

「参詣者の皆様へのお願い」と点字による表記もされていた。

「 東京都指定旧跡 将門塚

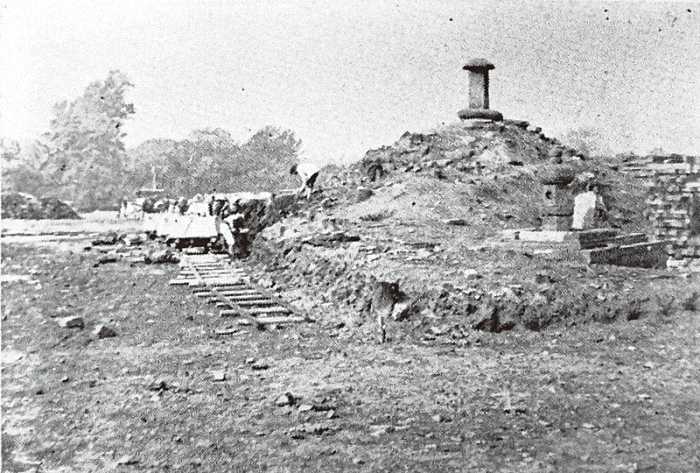

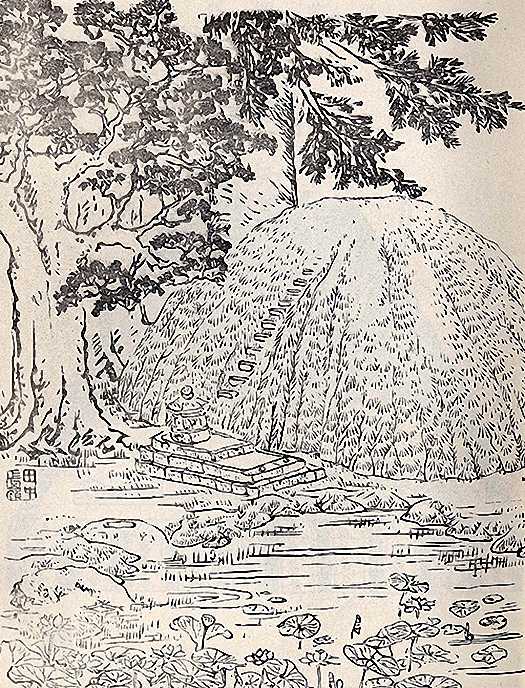

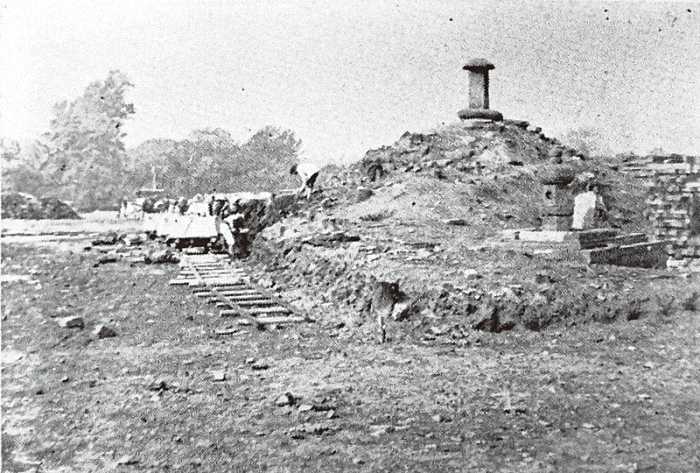

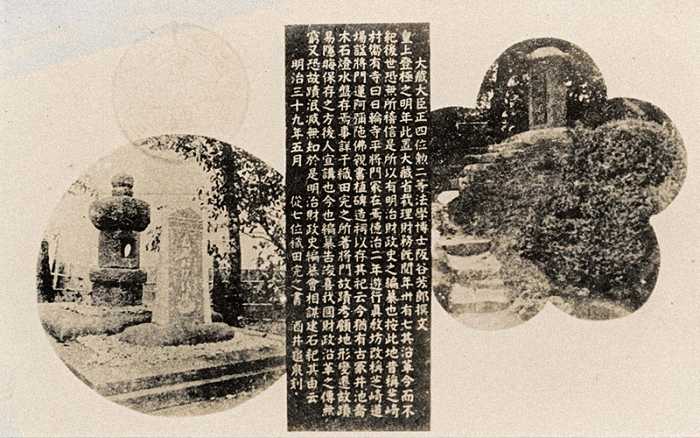

関東大震災後に撮影された将門塚 。当時は立派な「塚」だったことがわかる。

大蔵省仮庁舎建設のため切り崩されたのはこのあと とネットから。

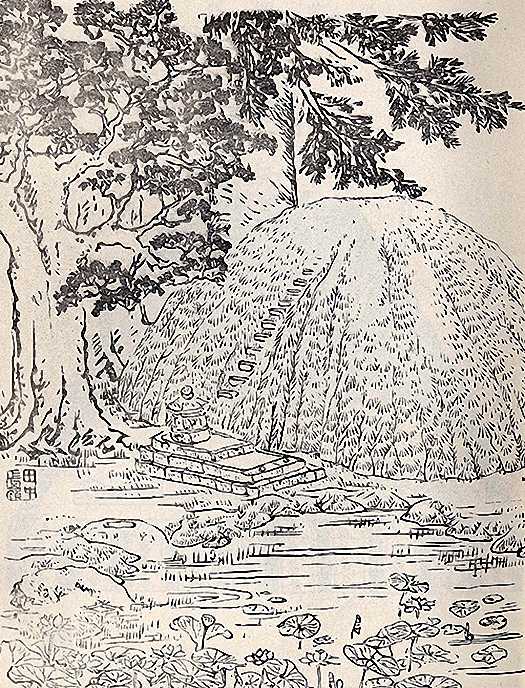

上記より以前の 明治時代初期の将門塚 をネットから。

「 明治39年に整備された将門塚 」をネットから。

入口にあった石灯籠。

「将門塚保存会 会長 頌徳之碑」。

「将門塚」は平将門公の御首(みしるし)をお祀りする墳墓であり、また同時に神田明神創建の地

でもある。天慶の乱後、将門公の所縁者たちにより、この地に納められ墳墓が築かれたのだと。

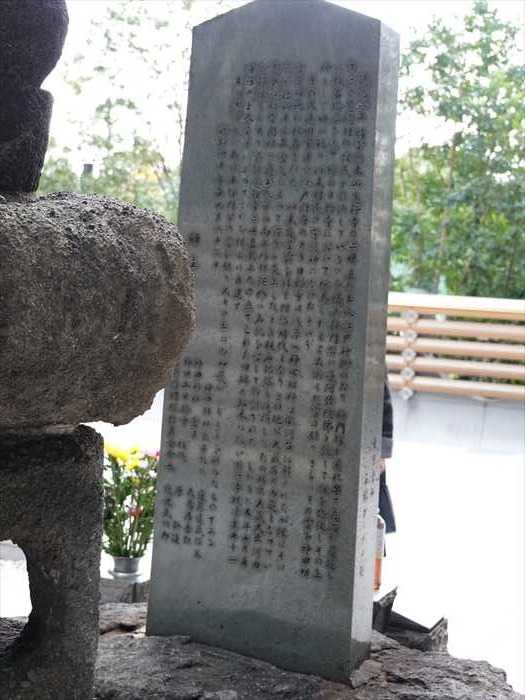

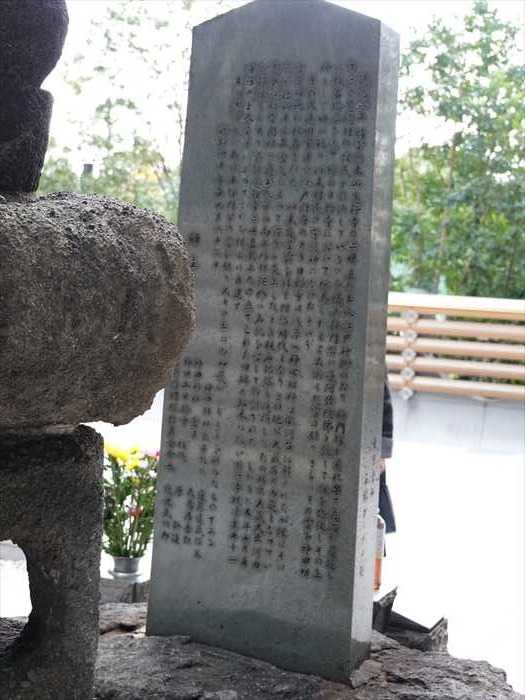

「 将門塚板石塔婆

将門塚中央にある「板石塔婆」は昭和45年に再建されたもので、時宗の僧・遊行71世他阿隆然上人の

染筆による「 平将門 蓮阿弥陀仏 南無阿弥陀仏 徳治二年 」が刻み込まれていた。

近づいて。

更にその伝説は続き、その後13世紀になると首塚は荒廃し、平将門の亡霊は怒り江戸の民を祟った

と言い伝えられてきた。祟りを恐れた江戸の民は、また改めて手厚く平将門を供養することにした

と。なお、塚そのものは関東大震災後、大蔵省再建の際に崩されている。」とネットから。

「将門塚板石塔婆」の後方には 五輪塔 が。

「将門塚板石塔婆」の裏 には

「徳治二年 時宗総本山遊行寺の二世 真教上人江戸行脚のおり 将門塚が荒れ果て 疫病が蔓延して

ここ芝崎村の住民が難渋しているのに憐み 将門公に蓮阿弥陀仏と諡して塚を修復し その上に

板石塔婆を立て 傍の日輪寺において供養したところ漸く怨霊は鎮り さらにその霊を神田明神

として神に祀り 以来村民の守護神になったという。

その後 徳川家康公江戸開府のとき 日輪寺は浅草へ 神田明神は駿河台に移されたが塚はそのまま

旧地に保存された。以来幾星霜を経て明治時代となり この地は大蔵省の内庭となっていたが

昭和十五年 雷火によって庁舎が炎上したとき 板石塔婆も焼損したため 時の大蔵大臣河田 烈氏は

時宗開祖一遍上人筆の南無阿弥陀佛の名號を写して新調された しかるに本年七月 再び

損壊したので前記遊行寺二世真教上人の立てられた旧碑の拓本に倣い 遊行寺現法主七十一世

隆然上人染筆によってこれを塚上に再建す。

その志すところは平将門公の霊が鎮り人々の上に御加護のあることを願ったものである

昭和四十五年九月二十二日 願主

神田明神氏子総代 遠藤達蔵撰文

願主

神田神社宮司 大鳥居吾朗

神田山日輪寺住職 原弘道

史蹟 将門塚保存会会長 渡辺武次郎」

廻り込んで。

「将門塚」を後にして進むと「 千代田区 総合防災案内板 」があった。

案内板右に「 将門塚ゆかりの神社 江戸総鎮守 神田明神 」の案内が。

現在位置 にズームして。

「大手濠」に沿って走る「 内堀通り ・東京都道301号白山祝田田町線」との交差点まで進む。

「 大手町三井ホール 」の角にあったクリスマスツリー。

「将門塚」前の道を振り返る。

「内堀通り」の 竹橋方向 を見る。

「 大手門 」方向を見る。

横断歩道を渡り、少し左手に引き返した場所にあったのが「内務省跡」案内板

「 内務省跡

そして「 大手濠 」沿いを進む。

前方右手に見えた来たのが「 江戸城 大手門 」。

ズームして。

「 江戸城 大手門 」入口。

「 大手門橋 」を進む。

「 大手門 」入口の「 高麗門 (一ノ門) 」。

入口である高麗門を入ると、石垣に囲まれた枡形に入り、渡櫓と石垣の上から狙い撃ちされる

という、戦国時代の防御の形式が見て取れ、残虐さとともに、城を守るというロマンが感じられ、

その上、出入り口にしては、巨大すぎる建造物の規模と格式に言い知れぬ美を感じたのであった。

奥に「 渡 櫓(わたりやぐら)門 」という大きな門。

大小2つの門に囲まれた枡形のすみにあったのが「 旧大手門渡櫓の鯱 」と 案内板 。

「 旧大手門渡櫓の鯱 」。

「 大手門

「 大手門・ 渡櫓門(二ノ門) 」を正面から。

江戸城大手門は、高麗門とこの渡櫓(わたりやぐら)型の櫓門で構成された典型的な枡形門の

形式で、 渡櫓の櫓門は桁行22間(40m)、梁間4間2尺(7.9m)という大規模なもの です。

枡形門とは石垣を四角く巡らして直進できない通路を設けた門です。

大手門は1607(慶長12)年、築城の名手・藤堂高虎(とうどうたかとら)によって1年3ヶ月

ほどかけて築かれました。 1620年(元和6年)の江戸城修復に際し、伊達政宗(石垣を担当)や

酒井忠世(さかいただよ)によって再建され、現在のような桝形門になっています。

この渡櫓門には長大な武器庫である建物を載せていました。 現存する高麗門は、1657(明暦3)年

の明暦の大火(振袖火事)後の1659(万治2)年に再建されたものです。 江戸時代の渡櫓門は、

残念ながら昭和20年の戦災で焼失。 昭和41年の東御苑開園に伴い昭和40年から復元工事が

行なわれ、高麗門なども修復、往時の雰囲気が再現されました。

巨大な梁材で支えられた「 大手門・ 渡櫓門(二ノ門) 」を見上げて。

「 大手門・ 渡櫓門(二ノ門) 」を潜り左手に進む。

眼の前は工事中で、杭打ち機やクレーンの姿があった。

「 三の丸尚蔵館整備に伴う新築工事(Ⅱ期) 」と。

「皇居東御苑と上皇上皇后両陛下」案内板。

現在地 はここ。

・・・ つづく ・・・

向かった。早朝から出発し、小田急線を利用して代々木上原駅から東京メトロ千代田線で

大手町駅で下車。c6b出口から地上に出て東京都道403号大手町湯島線の交差点を渡る。

この日の午前中は、 将門塚 そして 皇居三の丸尚蔵館で開催されている美術展 そして 皇居の散策 を

行うこととしたのであった。

そして「 将門塚 皇居の大手濠に向かって 進む。

右手に「 将門塚 」が現れた。

場所を移動して。

「 都旧跡 将門塚 」と「 故磧保存碑 」と刻まれた石碑が入口に。

「故磧保存碑」は明治39年(1906)に平将門公の復権運動を展開した阪谷芳郎・織田完之らにより、

当時大蔵省の敷地内にあった将門塚に建立されたと。

「 都旧跡 将門塚 」。

東京都指定史跡

将門塚

神田明神のご祭神である東国の英雄・平将門公の御首(みしるし)をお祀りしております。

平将門公は、承平天慶年間(九三一~九四六)に活躍され、武士の先駆けとして関東地方の

政治改革に尽力され、弱きを助け強きを挫くその性格から民衆より篤い信望を受けまていました。

今を去ること一〇七五年ほど昔、桓武天皇五代の皇胤鎮守府将軍・平良将の子将門公は、下総国に

兵を起こし、たちまちにして坂東八ヶ国を平定、自ら平新皇と称して政治の革新を図りましたが、

天慶の乱といいます。

その後、将門公の首級は京都に送られ獄門に架けられましたが、三日後白い光を放ち、東方に

飛び去り、武蔵国豊島郡芝崎に落ちました。大地は鳴動し太陽も光を失って暗夜のようになったと

され、村人は恐怖し、塚を築いて埋葬しました。これが、この将門塚と語り伝えられています。

その後も度々、将門公の怨霊が祟をなすため徳治二年、時宗二祖真教上人は、将門公に蓮阿弥陀佛

という法号を追贈し、塚前に板石塔婆を建て、日輪寺にて供養し、さらに傍の神田明神にその霊を

合わせ祀ったところ、ようやく将門公の霊魂も鎮まり、この地の守護神になったといわれています。

飛び去り、武蔵国豊島郡芝崎に落ちました。大地は鳴動し太陽も光を失って暗夜のようになったと

され、村人は恐怖し、塚を築いて埋葬しました。これが、この将門塚と語り伝えられています。

その後も度々、将門公の怨霊が祟をなすため徳治二年、時宗二祖真教上人は、将門公に蓮阿弥陀佛

という法号を追贈し、塚前に板石塔婆を建て、日輪寺にて供養し、さらに傍の神田明神にその霊を

合わせ祀ったところ、ようやく将門公の霊魂も鎮まり、この地の守護神になったといわれています。

天慶の乱は平安朝の中期に当たり、京都では藤原氏が政権をほしいままにし、我が世の春を謳歌

していました。遠い坂東では国々の司が私欲に走り善政を忘れ、下僚は収奪に民の膏血(こうけつ)

をしぼり、加えて洪水や旱魃が相次ぎ、人民は食なく衣なく、その窮状は言語に絶するものでした。

その為、これらの力弱い多くの人々が、将門公によせた期待と同情とは極めて大きなものがあり、

今もって関東地方には数多くの伝説と将門公を祀る神社があります。このことは将門公が歴史上

朝敵と呼ばれながらも、実は郷土の勇士であったことの証です。また天慶の乱は、武士が台頭する

烽火(のろし)であったと共に、弱きを助け強きを挫く江戸っ子の気風へと繋がり、今日の社会にも

大きな影響を与えています。

していました。遠い坂東では国々の司が私欲に走り善政を忘れ、下僚は収奪に民の膏血(こうけつ)

をしぼり、加えて洪水や旱魃が相次ぎ、人民は食なく衣なく、その窮状は言語に絶するものでした。

その為、これらの力弱い多くの人々が、将門公によせた期待と同情とは極めて大きなものがあり、

今もって関東地方には数多くの伝説と将門公を祀る神社があります。このことは将門公が歴史上

朝敵と呼ばれながらも、実は郷土の勇士であったことの証です。また天慶の乱は、武士が台頭する

烽火(のろし)であったと共に、弱きを助け強きを挫く江戸っ子の気風へと繋がり、今日の社会にも

大きな影響を与えています。

江戸時代の寛文年間、この地は酒井雅楽頭の上屋敷の中庭であり、歌舞伎「先代萩」で知られる

伊達騒動で伊達芸者と原田甲斐の殺害された場所でした。 明治時代、大蔵省再建事業の際に

崩されるなどしましたが、その後、昭和になり史蹟将門塚保存会が結成され、昭和三十六年

(一九六一)の第一次整備工事を皮切りに、幾多の変遷を経て令和三年(二〇二一)に第六次整備工事

として、現況のように整備されました。

伊達騒動で伊達芸者と原田甲斐の殺害された場所でした。 明治時代、大蔵省再建事業の際に

崩されるなどしましたが、その後、昭和になり史蹟将門塚保存会が結成され、昭和三十六年

(一九六一)の第一次整備工事を皮切りに、幾多の変遷を経て令和三年(二〇二一)に第六次整備工事

として、現況のように整備されました。

将門塚は神田明神・創建の地でもあります。 毎年九月彼岸の日には「将門塚礼祭」が執り行われ、

五月の神田祭の時には必ず鳳輦神輿(ほうれんみこし)が渡御して神事が行われる重要な場所です。

将門塚保存会神輿も同保存会の方々により担がれており、現在も同保存会により大切に維持され、

神事が行われています。

五月の神田祭の時には必ず鳳輦神輿(ほうれんみこし)が渡御して神事が行われる重要な場所です。

将門塚保存会神輿も同保存会の方々により担がれており、現在も同保存会により大切に維持され、

神事が行われています。

史蹟 将門塚保存会

江戸総鎮守 神田明神」

「参詣者の皆様へのお願い」と点字による表記もされていた。

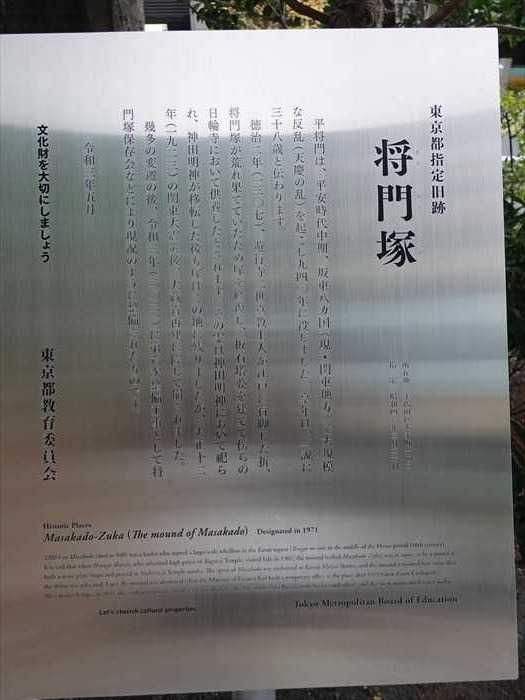

「 東京都指定旧跡 将門塚

所在地 千代田区大手町一の二

指 定 昭和四六年三月二六日

平将門は、平安時代中期、坂東八カ国(現・関東地方)で大規模な反乱(天慶の乱) を起こし

九四〇年に没しました。享年は、一説に三十八歳と伝わります。

九四〇年に没しました。享年は、一説に三十八歳と伝わります。

徳治二年(一三〇七)、遊行寺二世真教上人が江戸に行脚した折、将門塚が荒れ果てていたため塚を

修復し、板石塔婆を建てて傍らの日輪寺において供養したとされます。その霊は神田明神において

祀られ、神田明神が移転した後も塚はこの地に残りましたが、大正十二年(一九二三)の関東大震災後、

大蔵省再建に際して崩されました。

修復し、板石塔婆を建てて傍らの日輪寺において供養したとされます。その霊は神田明神において

祀られ、神田明神が移転した後も塚はこの地に残りましたが、大正十二年(一九二三)の関東大震災後、

大蔵省再建に際して崩されました。

幾多の変遷の後、令和三年(二〇二一)に第六次整備工事として将門塚保存会などにより現況のように

整備されたものです。

整備されたものです。

令和三年五月

東京都教育委員会」

関東大震災後に撮影された将門塚 。当時は立派な「塚」だったことがわかる。

大蔵省仮庁舎建設のため切り崩されたのはこのあと とネットから。

上記より以前の 明治時代初期の将門塚 をネットから。

「 明治39年に整備された将門塚 」をネットから。

入口にあった石灯籠。

「将門塚保存会 会長 頌徳之碑」。

「将門塚」は平将門公の御首(みしるし)をお祀りする墳墓であり、また同時に神田明神創建の地

でもある。天慶の乱後、将門公の所縁者たちにより、この地に納められ墳墓が築かれたのだと。

「 将門塚板石塔婆

将門塚中央にある「板石塔婆」は昭和45年に再建されたもので、時宗の僧・遊行71世他阿隆然上人の

染筆による「 平将門 蓮阿弥陀仏 南無阿弥陀仏 徳治二年 」が刻み込まれていた。

近づいて。

「平将門の乱の後、将門は自らを"新しい天皇”を意味する「新皇」と称し始めた。朝廷に

反逆したとみなされた将門は平貞盛の軍と交戦し、下総の地で討死。

その首は藤原秀郷により平安京の七条河原でさらされることになった。

この話にはもう一つ、語り継がれている逸話があつ。平安京でさらされた平将門の首は、数ヶ月

経った後も目を開いたり閉じたりを繰り返し、ときには「首を繋げて再戦したい」と叫ぶなど

して民を恐怖に追いやった。その後、平将門の首は怨念により故郷の東国に向かって飛んでいき、

その途中の土地土地に落ちた、という伝説がある。

その首が落ちた場所の一つが、ここ「将門の首塚」なのだと。

更にその伝説は続き、その後13世紀になると首塚は荒廃し、平将門の亡霊は怒り江戸の民を祟った

と言い伝えられてきた。祟りを恐れた江戸の民は、また改めて手厚く平将門を供養することにした

と。なお、塚そのものは関東大震災後、大蔵省再建の際に崩されている。」とネットから。

「将門塚板石塔婆」の後方には 五輪塔 が。

「将門塚板石塔婆」の裏 には

「徳治二年 時宗総本山遊行寺の二世 真教上人江戸行脚のおり 将門塚が荒れ果て 疫病が蔓延して

ここ芝崎村の住民が難渋しているのに憐み 将門公に蓮阿弥陀仏と諡して塚を修復し その上に

板石塔婆を立て 傍の日輪寺において供養したところ漸く怨霊は鎮り さらにその霊を神田明神

として神に祀り 以来村民の守護神になったという。

その後 徳川家康公江戸開府のとき 日輪寺は浅草へ 神田明神は駿河台に移されたが塚はそのまま

旧地に保存された。以来幾星霜を経て明治時代となり この地は大蔵省の内庭となっていたが

昭和十五年 雷火によって庁舎が炎上したとき 板石塔婆も焼損したため 時の大蔵大臣河田 烈氏は

時宗開祖一遍上人筆の南無阿弥陀佛の名號を写して新調された しかるに本年七月 再び

損壊したので前記遊行寺二世真教上人の立てられた旧碑の拓本に倣い 遊行寺現法主七十一世

隆然上人染筆によってこれを塚上に再建す。

その志すところは平将門公の霊が鎮り人々の上に御加護のあることを願ったものである

昭和四十五年九月二十二日 願主

神田明神氏子総代 遠藤達蔵撰文

願主

神田神社宮司 大鳥居吾朗

神田山日輪寺住職 原弘道

史蹟 将門塚保存会会長 渡辺武次郎」

廻り込んで。

「将門塚」を後にして進むと「 千代田区 総合防災案内板 」があった。

案内板右に「 将門塚ゆかりの神社 江戸総鎮守 神田明神 」の案内が。

現在位置 にズームして。

「大手濠」に沿って走る「 内堀通り ・東京都道301号白山祝田田町線」との交差点まで進む。

「 大手町三井ホール 」の角にあったクリスマスツリー。

「将門塚」前の道を振り返る。

「内堀通り」の 竹橋方向 を見る。

「 大手門 」方向を見る。

横断歩道を渡り、少し左手に引き返した場所にあったのが「内務省跡」案内板

「 内務省跡

内務省は1873年(明治6年)、大久保利通(初代内務卿)の主導によリ設置された機関て、地方・警察・

土木・宗教などの行政を管轄し、1933年(昭和8年)に霞が関へ移転するまでこの地にありました。

初代の建物は木造二階建てで、鉄製の門は当時まだ珍しく人目を惹いたと言われています。

初代の建物は木造二階建てで、鉄製の門は当時まだ珍しく人目を惹いたと言われています。

江戸時代、この周辺には譜代大名の屋敷が置かれ、播磨姫路藩(現在の兵庫県)藩主酒井家の屋敷が

ありました。」

そして「 大手濠 」沿いを進む。

前方右手に見えた来たのが「 江戸城 大手門 」。

ズームして。

「 江戸城 大手門 」入口。

「 大手門橋 」を進む。

内濠に架かり、大手町一丁目と丸の内一丁目の間から、皇居東御苑に入る土橋。

大手門は江戸城の正門でしたから、 御城入口御門橋・大手下乗橋などの別名 もあります。

大手門は慶長11年(1606)に造られました 。橋は、江戸時代は木橋でしたが、大正年間に

埋め立てられ、土橋となりました。 橋の北側は大手濠、南側は桔梗濠 と呼ばれています。

徳川家康入国以前は、この辺りも日比谷入江が入り込み、ここに船着場があったと伝えられて

います。

そして、渡櫓の石垣が東側に出っ張っているのがわかります。この出っ張りは大手橋への横矢で

橋を渡る敵兵を確実に射落とす為。また、土塀と石垣天端の中間に「石狭間」が切られている

(開いている)のがわかります と。

大手門は江戸城の正門でしたから、 御城入口御門橋・大手下乗橋などの別名 もあります。

大手門は慶長11年(1606)に造られました 。橋は、江戸時代は木橋でしたが、大正年間に

埋め立てられ、土橋となりました。 橋の北側は大手濠、南側は桔梗濠 と呼ばれています。

徳川家康入国以前は、この辺りも日比谷入江が入り込み、ここに船着場があったと伝えられて

います。

そして、渡櫓の石垣が東側に出っ張っているのがわかります。この出っ張りは大手橋への横矢で

橋を渡る敵兵を確実に射落とす為。また、土塀と石垣天端の中間に「石狭間」が切られている

(開いている)のがわかります と。

「 大手門 」入口の「 高麗門 (一ノ門) 」。

入口である高麗門を入ると、石垣に囲まれた枡形に入り、渡櫓と石垣の上から狙い撃ちされる

という、戦国時代の防御の形式が見て取れ、残虐さとともに、城を守るというロマンが感じられ、

その上、出入り口にしては、巨大すぎる建造物の規模と格式に言い知れぬ美を感じたのであった。

奥に「 渡 櫓(わたりやぐら)門 」という大きな門。

大小2つの門に囲まれた枡形のすみにあったのが「 旧大手門渡櫓の鯱 」と 案内板 。

「 旧大手門渡櫓の鯱 」。

「 大手門

大手門は江戸城の正門で、諸大名がこの門から登城しました。大小2つの門に囲まれた枡形は、

侵入する敵を阻止・攻撃し易い構造になっています。

大きい方の門は、昭和20年( 1945年) 4月の空襲で焼失し、昭和42年( 1967年)に復元されました。

焼失前の門の屋根に飾られていた鯱には、頭部に「明暦三丁酉」( 1657年)と刻まれています。

この明暦3年には、江戸城の多くの建物が焼失した明暦の大火が起きており、鯱は、大火の後、

江戸城再建時に製作されたものと考えられます。」

侵入する敵を阻止・攻撃し易い構造になっています。

大きい方の門は、昭和20年( 1945年) 4月の空襲で焼失し、昭和42年( 1967年)に復元されました。

焼失前の門の屋根に飾られていた鯱には、頭部に「明暦三丁酉」( 1657年)と刻まれています。

この明暦3年には、江戸城の多くの建物が焼失した明暦の大火が起きており、鯱は、大火の後、

江戸城再建時に製作されたものと考えられます。」

「 大手門・ 渡櫓門(二ノ門) 」を正面から。

江戸城大手門は、高麗門とこの渡櫓(わたりやぐら)型の櫓門で構成された典型的な枡形門の

形式で、 渡櫓の櫓門は桁行22間(40m)、梁間4間2尺(7.9m)という大規模なもの です。

枡形門とは石垣を四角く巡らして直進できない通路を設けた門です。

大手門は1607(慶長12)年、築城の名手・藤堂高虎(とうどうたかとら)によって1年3ヶ月

ほどかけて築かれました。 1620年(元和6年)の江戸城修復に際し、伊達政宗(石垣を担当)や

酒井忠世(さかいただよ)によって再建され、現在のような桝形門になっています。

この渡櫓門には長大な武器庫である建物を載せていました。 現存する高麗門は、1657(明暦3)年

の明暦の大火(振袖火事)後の1659(万治2)年に再建されたものです。 江戸時代の渡櫓門は、

残念ながら昭和20年の戦災で焼失。 昭和41年の東御苑開園に伴い昭和40年から復元工事が

行なわれ、高麗門なども修復、往時の雰囲気が再現されました。

巨大な梁材で支えられた「 大手門・ 渡櫓門(二ノ門) 」を見上げて。

「 大手門・ 渡櫓門(二ノ門) 」を潜り左手に進む。

眼の前は工事中で、杭打ち機やクレーンの姿があった。

「 三の丸尚蔵館整備に伴う新築工事(Ⅱ期) 」と。

「皇居東御苑と上皇上皇后両陛下」案内板。

現在地 はここ。

・・・ つづく ・・・

お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう

[JINさんの農園] カテゴリの最新記事

-

六つの村の睦み合い・藤沢市六会地区の歴… 2025.11.15

-

六つの村の睦み合い・藤沢市六会地区の歴… 2025.11.14

-

六つの村の睦み合い・藤沢市六会地区の歴… 2025.11.13

【毎日開催】

15記事にいいね!で1ポイント

10秒滞在

いいね!

--

/

--

© Rakuten Group, Inc.