PR

X

Keyword Search

▼キーワード検索

Comments

2025年版・岡山大学…

New!

隠居人はせじぃさん

New!

隠居人はせじぃさん

続日本100名城東北の… New! オジン0523さん

【甥のステント挿入… New!

Gママさん

New!

Gママさん

ムベの実を開くコツ… noahnoahnoahさん

noahnoahnoahさん

エコハウスにようこそ ecologicianさん

New!

隠居人はせじぃさん

New!

隠居人はせじぃさん続日本100名城東北の… New! オジン0523さん

【甥のステント挿入…

New!

Gママさん

New!

Gママさんムベの実を開くコツ…

noahnoahnoahさん

noahnoahnoahさんエコハウスにようこそ ecologicianさん

Calendar

カテゴリ: JINさんの農園

右手にあった「 皇居三の丸尚蔵館

」には既に見学者の列が20mほどになっていた。

開館 午前9時30分~午後5時(入館は午後4時30分まで)。

鑑賞環境保持等のため、オ ンラインによる完全事前予約制 であった。

「 大手仮休憩所(売店) 」には「 皇室御一家(皇室カレンダー) 」が販売されていた。

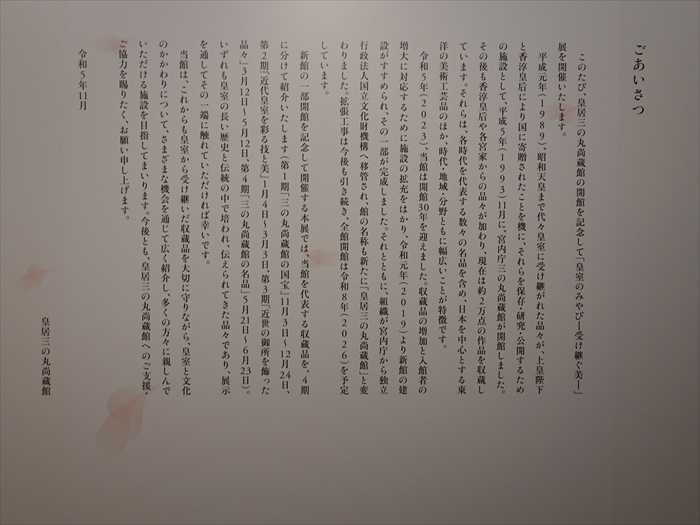

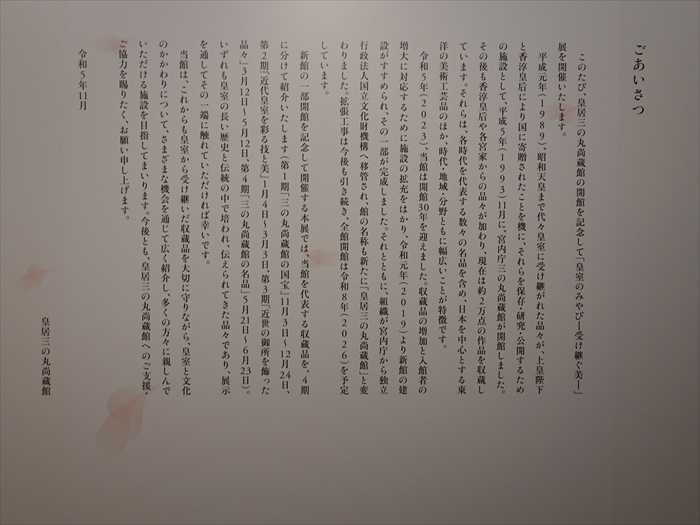

「 ごあいさつ

開催いたします。

平成元年(1989)、昭和天皇まで代々皇室に受け継がれた品々が、上皇陛下と香淳皇后により

国に寄贈されたことを機に、それらを保存・研究・公開するための施設として、平成5年(1993)

11月に、宮内庁三の丸尚蔵館が開館しました。

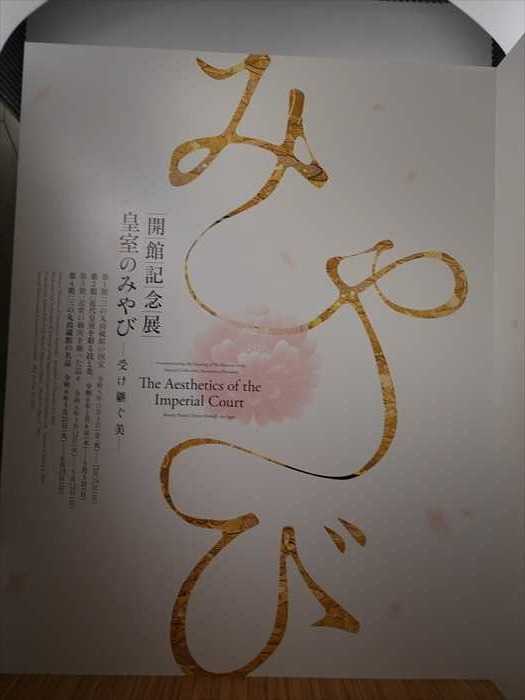

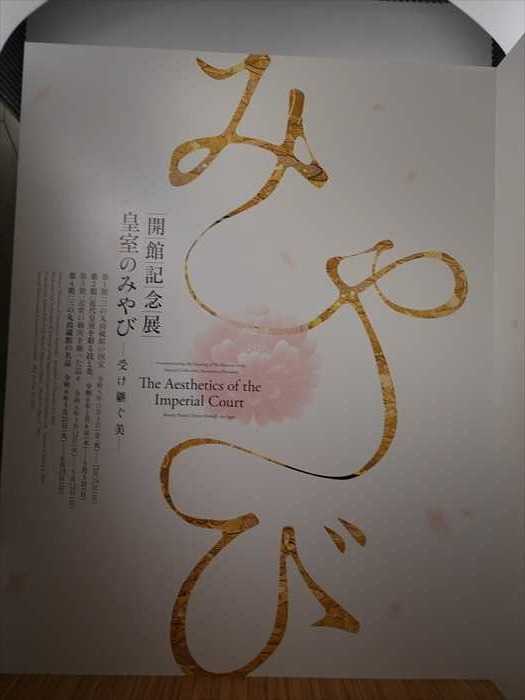

皇居三の丸尚蔵館 開館記念展

皇室のみやび―受け継ぐ美

会期 令和5年(2023)11月3日(金・祝) ~ 令和6年(2024)6月23日(日)

会場 皇居三の丸尚蔵館

第1期:展示室2、第2期~第4期:展示室1・2

展示品

第1期 三の丸尚蔵館の国宝 令和5年11月 3日(金・祝)~12月24日 (日)

第2期 近代皇室を彩る技と美 令和6年 1月 4日(木)~3月3日(日)

第3期 近世の御所を飾った品々 令和6年 3月12日(木)~5月12日(日)

開館記念展では、《蒙古襲来絵詞》(1期)、伊藤若冲《動植綵絵》(1期、4期)、

高階隆兼《春日権現験記絵》(1期、4期)、小野道風《屏風土代》(1期)、

藤原定家《更級日記》(3期)、狩野永徳《唐獅子図屏風》(4期)と国宝8件のうち6件や、

海野勝珉《蘭陵王置物》(2期、重要文化財)など、多様で多彩な各時代を代表する

「 皇居三の丸尚蔵館 」👈リンク 展示室2 の会場内は 写真撮影可能 であった。

正面に後ほど鑑賞した「 伊東若冲」の「動植綵絵」が4幅が 展示されていた。

右手に、最初に

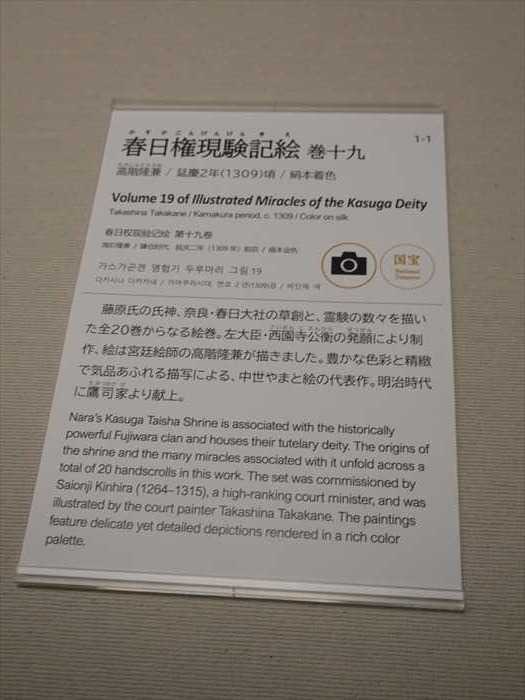

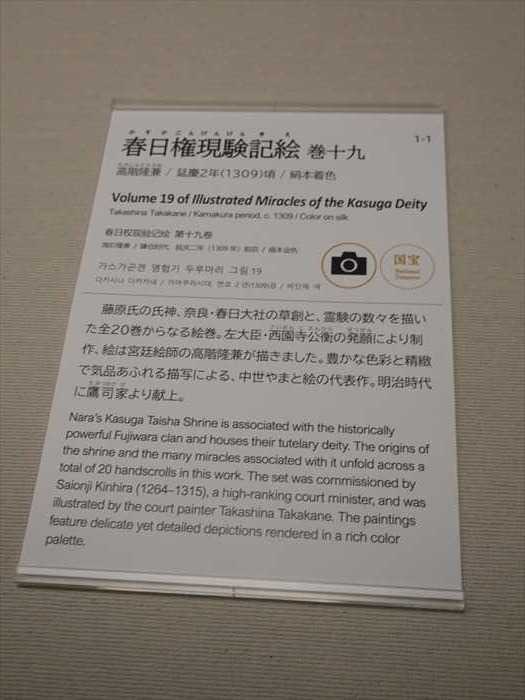

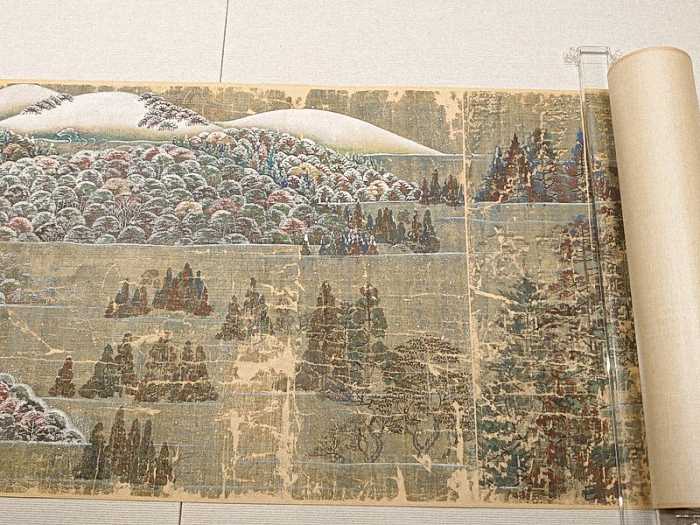

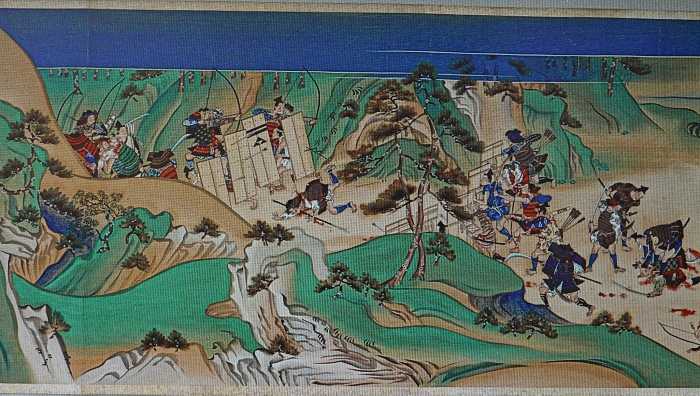

「 春日権現験記絵(かすがごんげんげんきえ) 巻十九

高階兼隆/延慶2年(1309)頃/絹本着色

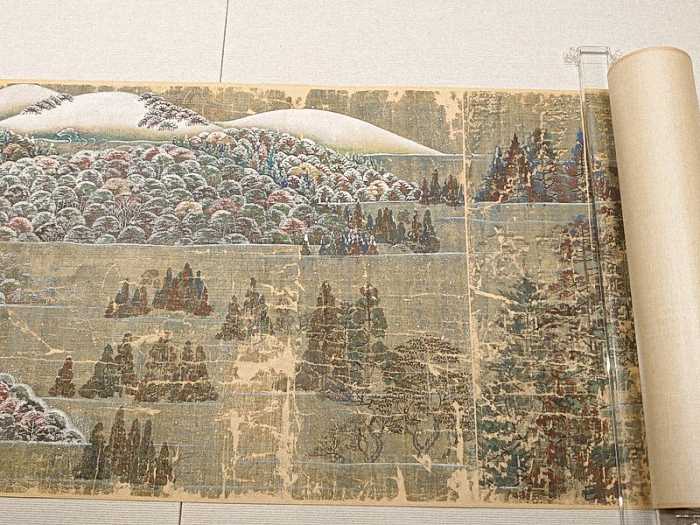

今回の 巻十九 の展示はこの部分から。

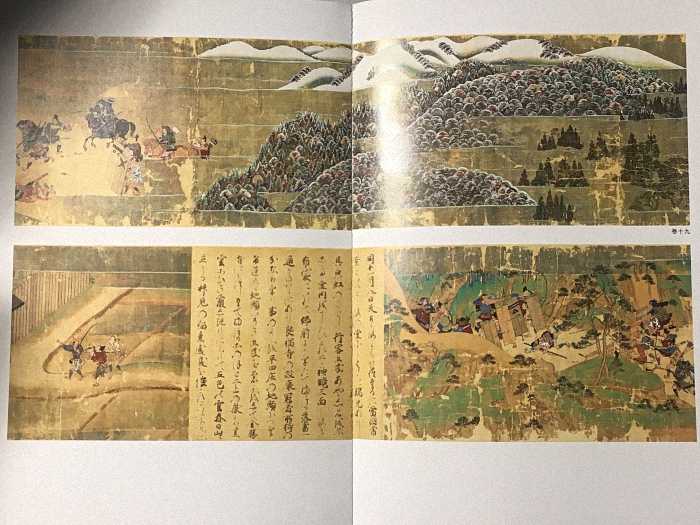

購入した案内本「 開館記念展 皇室のみやー受け継ぐ美ー 」より。

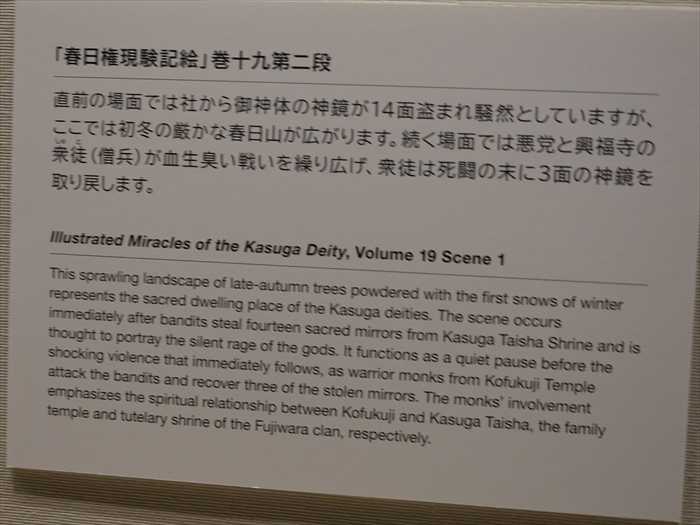

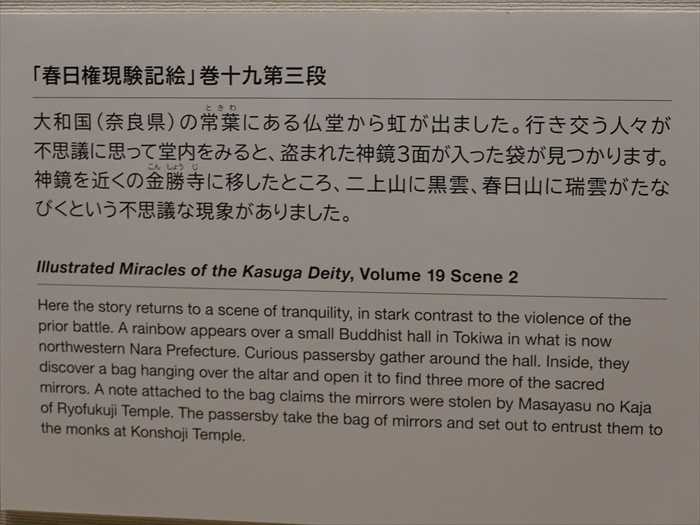

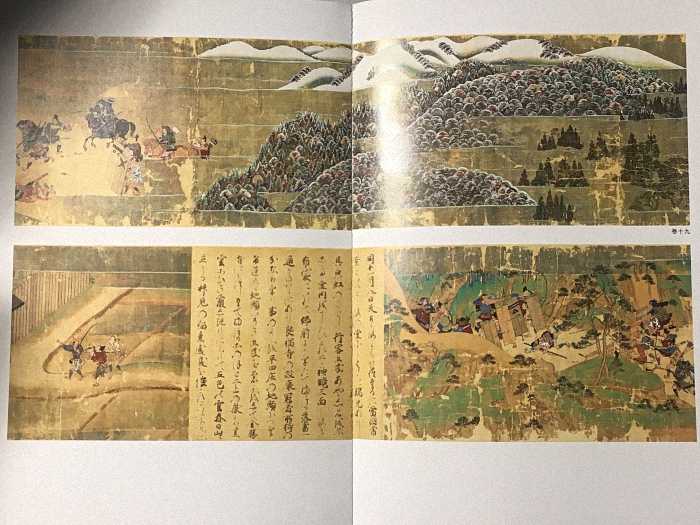

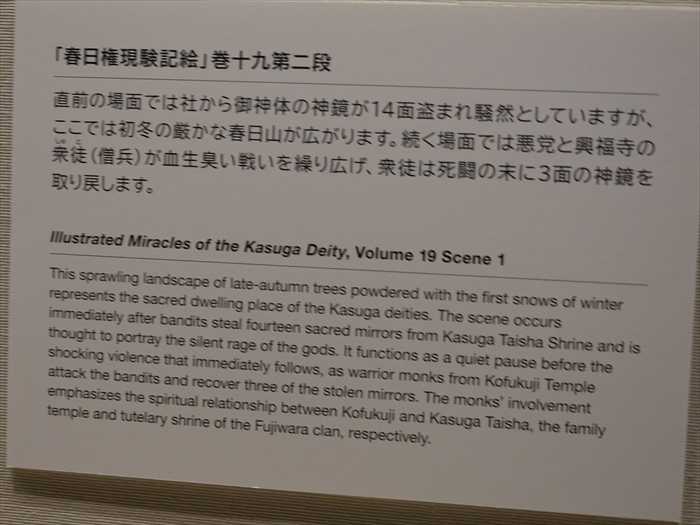

「 「春日権現験記絵」巻十九第二段

雪の御笠山と春日奥山 。

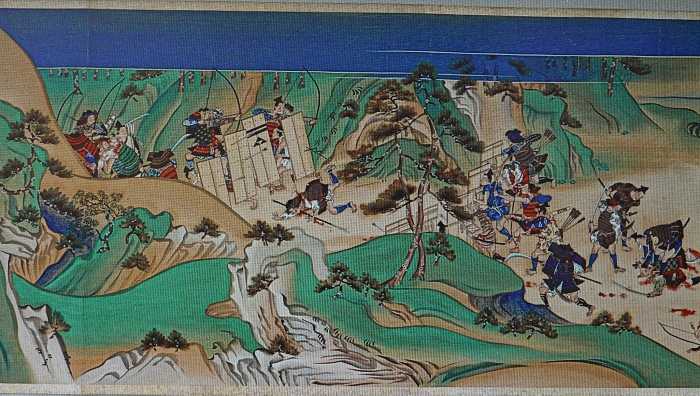

それに続く血まみれ+足切断の場面。

近づいて。

描かれた楯の、追討方には違い鷹羽 を描いたものも。

悪党と興福寺の衆徒(僧兵)との血生臭い戦いが続く。

楯を持って前進する者たち。

同じく楯を背負って後退する者たちが、ともに横一列に並んで向かい合っている。

悪党方の楯には三ツ鱗の文様 が。

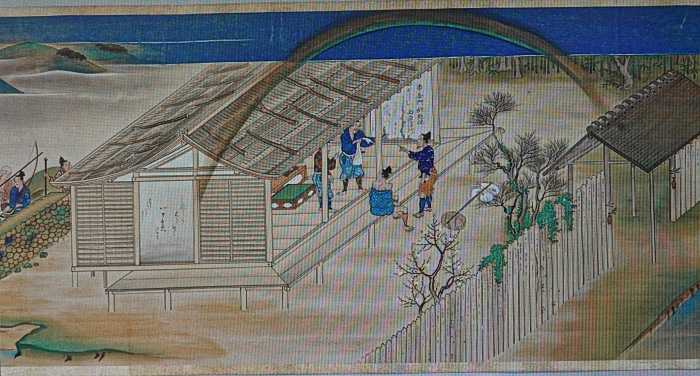

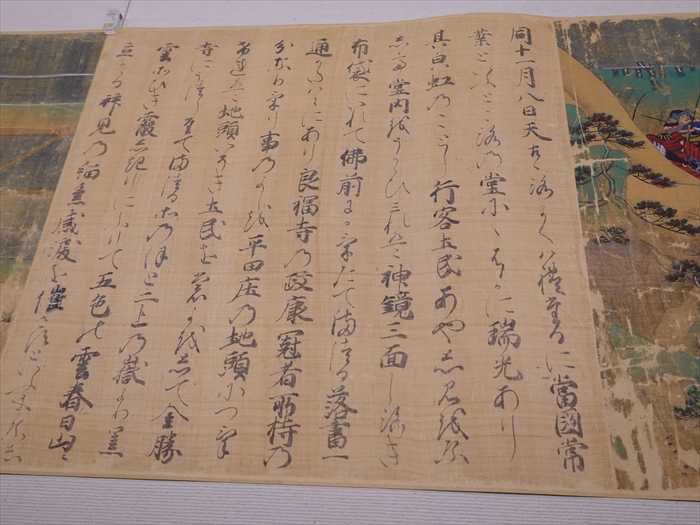

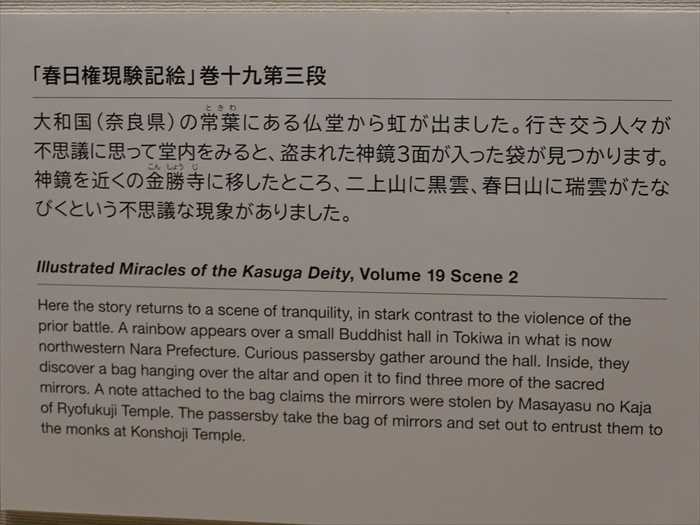

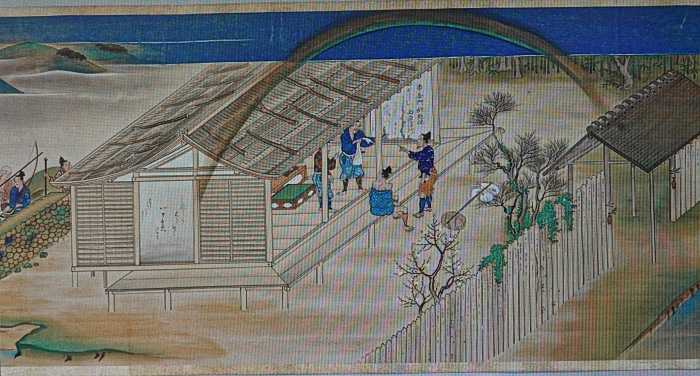

「 春日権現験記絵」巻十九第三段

大和国(奈良県)の常葉にある仏堂から虹が出た。

近づいて。

行き交う人々が不思議に思って堂内をみると、盗まれた 神鏡3面が入った袋 が見つかります。

近づいて。

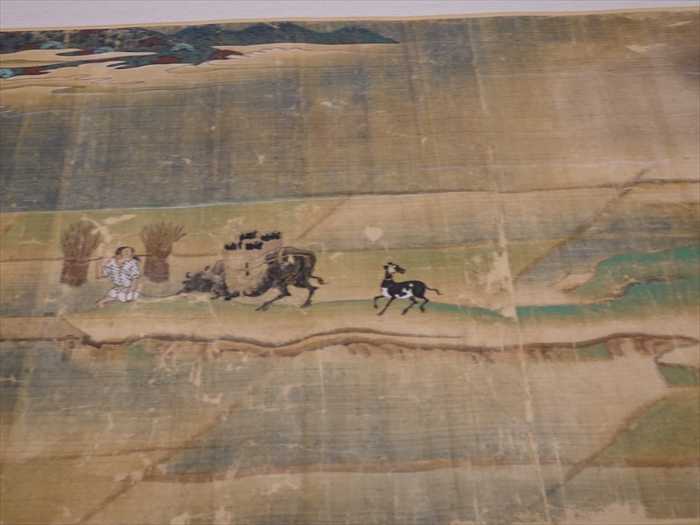

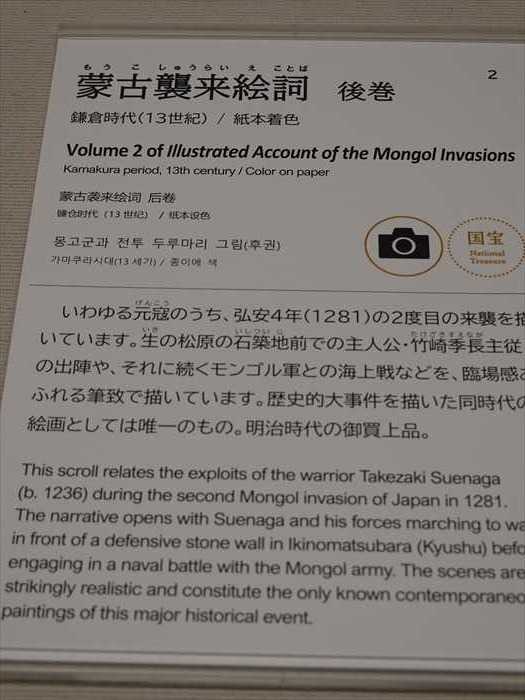

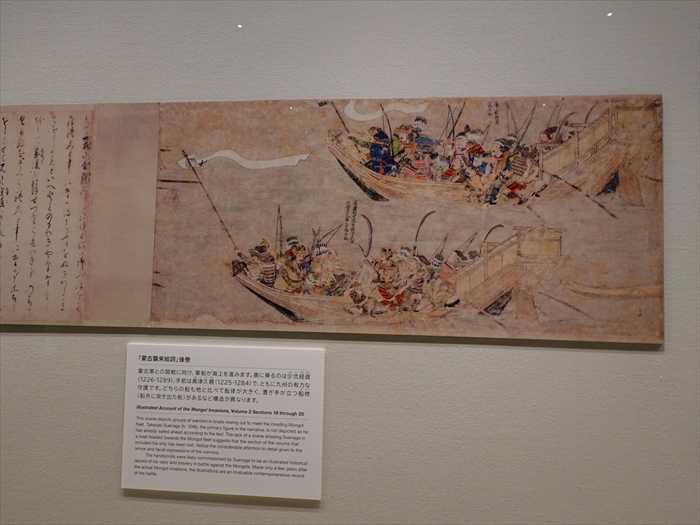

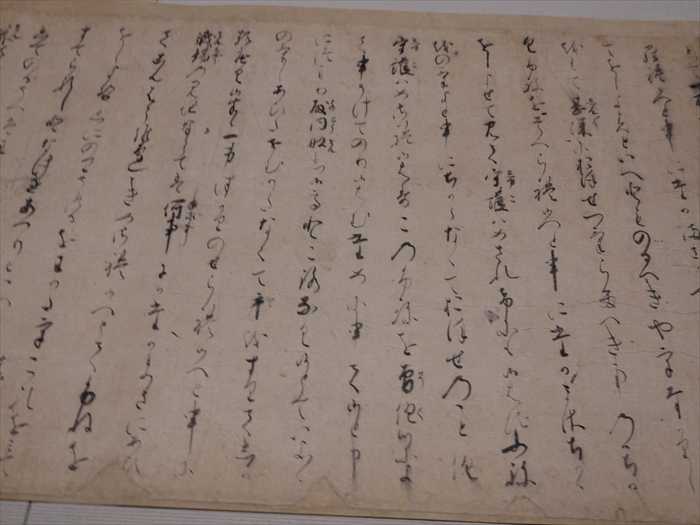

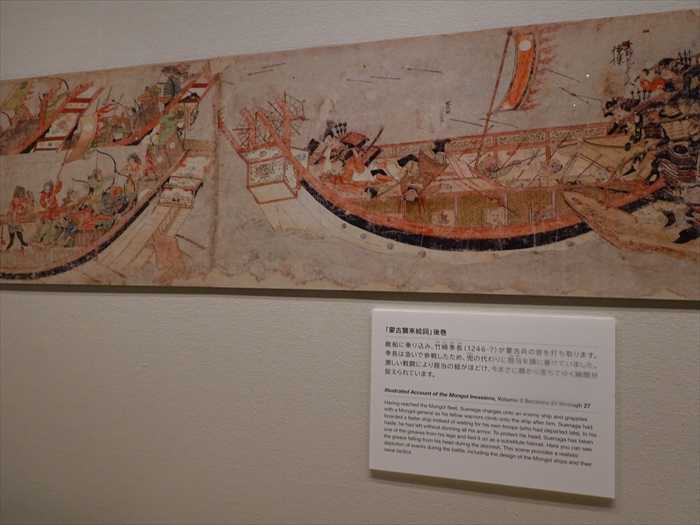

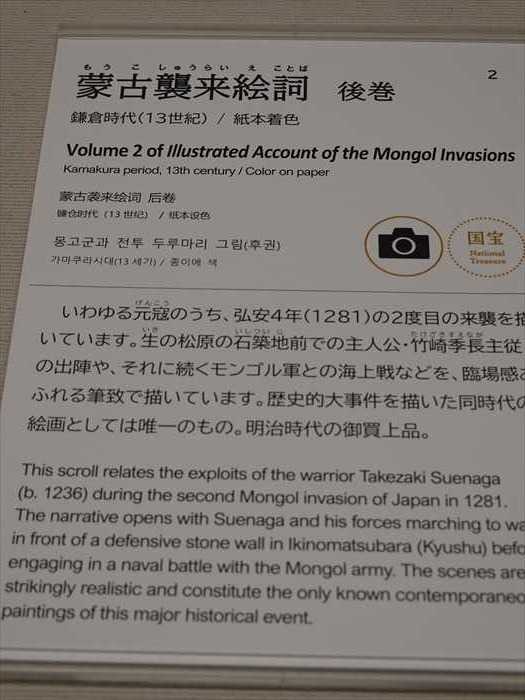

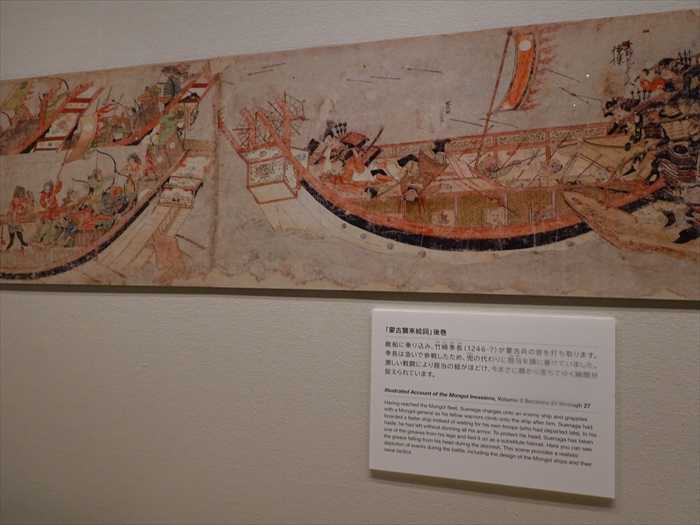

「 蒙古襲来絵詞(もうこしゅうらいえことば) 後巻

「蒙古襲来絵詞」は、 筆者不明の全2巻の絵巻物 。竹崎季長絵詞、蒙古襲来絵巻ともいう。

鎌倉時代後期の作で、肥後国の御家人竹崎季長が元寇における自分の戦いを描かせたものと

されている。旧御物で、現在は宮内庁の所蔵となっている。 国宝 。

「 蒙古襲来絵詞(もうこしゅうらいえことば) 後巻

「蒙古襲来合戦絵巻 後巻」に描かれているのは、弘安の役です。

再び蒙古軍が志賀島(しかのしま:現在の福岡県福岡市)に上陸し、戦闘を開始。竹崎季長が

敵船に乗り込んで、蒙古軍を討ち取っていく様子が描かれています。海での戦闘場面が多く

描かれており、蒙古船は豪華堅固であるのに対し、日本船はカヌーのような粗末な作りである

ことが分かります。しかし、蒙古軍は、夜から降り出した「神風」(かみかぜ)と呼ばれた

暴風雨により壊滅してしまったのです。

竹崎季長が蒙古襲来絵巻を作らせたのは、鎌倉幕府から恩賞を得るためですが、自分の功績を

後世に残そうとした目的もあったと見られています。

なお、御恩奉行の安達泰盛は、1285年(弘安8年)に対立していた「平頼綱」

(たいらのよりつな)の讒言(ざんげん:誹謗中傷)により「霜月騒動」で滅ぼされました。

蒙古襲来絵巻は、竹崎季長が恩人の安達泰盛に対する鎮魂や恩返しのために制作したという

説もあるようです。

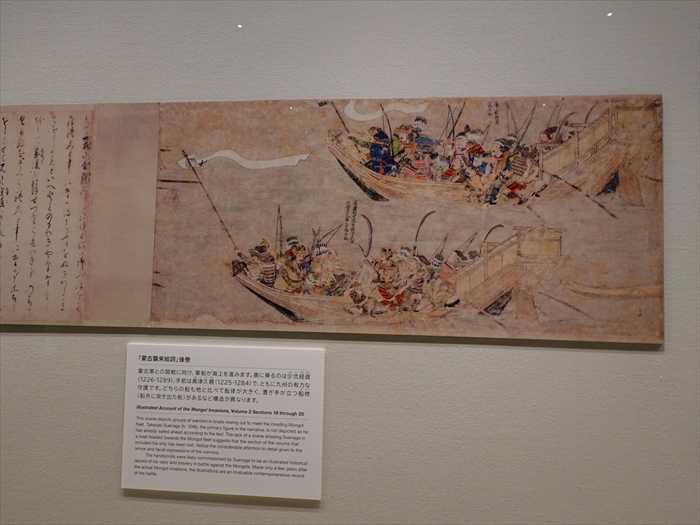

「 蒙古襲来絵詞(もうこしゅうらいえことば) 後巻

鎌倉時代(13世紀)/紙本着色

描いており、肥後国(現在の熊本県)の御家人・竹崎季長が自らの活躍を子孫に伝えるために

描かせたものとされています。

「 「蒙古襲来絵詞」後巻

奥に乗るのは少弐歩経資(1226-1289)、手前は島津久親(1225-1284 )で、

ともに九州の有力な守護。

奥に乗るのは少弐歩経資(1226-1289)。

手前は島津久親(1225-1284 )。

蒙古船を襲う季長の一門 。

これは船で蒙古船に近づき、蒙古兵に襲い掛かろうとする季長一門を描く。

日本船がカヌーに毛の生えたような粗末な造りであるのに対して、蒙古船の方は、一応は竜骨を

供えた堅固な造りであることが伺われる。

蒙古船の船尾に近づいて。

蒙古船の船首。

自分の戦功をアピールするための絵 ですから 季長は敵の首を討ち取ろう としている。

激しい戦闘により 脛当の紐がほどけ、今まさに額から落ちてゆく瞬間 が捉えられています。

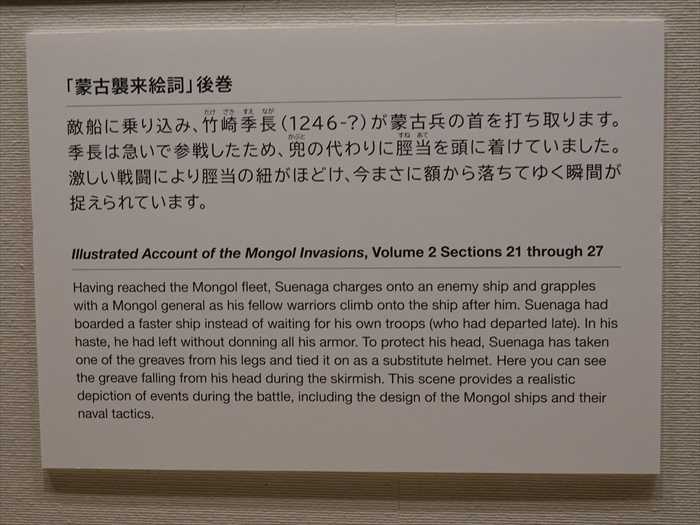

「 「蒙古襲来絵詞」後巻

そのすぐ近くの別な船に、季長を弓矢で狙う敵兵たちがいます。

別な方向を見てる兵やら、頭に矢が刺さった兵もいます。

この艦隊には中国風の兵士が多いように見える、船のディテイル、装備品、旗印までが

ドローン撮影でもしたかのように事細かに描かれている。

そしてその先にあったのが国宝・伊藤若冲作「動植綵絵」4幅。

・・・ もどる ・・・

・・・ つづく ・・・

開館 午前9時30分~午後5時(入館は午後4時30分まで)。

鑑賞環境保持等のため、オ ンラインによる完全事前予約制 であった。

「 大手仮休憩所(売店) 」には「 皇室御一家(皇室カレンダー) 」が販売されていた。

「 ごあいさつ

開催いたします。

平成元年(1989)、昭和天皇まで代々皇室に受け継がれた品々が、上皇陛下と香淳皇后により

国に寄贈されたことを機に、それらを保存・研究・公開するための施設として、平成5年(1993)

11月に、宮内庁三の丸尚蔵館が開館しました。

その後も香淳皇后や各宮家からの品々が加わり、現在は約2万点の作品を収蔵しています。

それらは、各時代を代表する数々の名品を含め、日本を中心とする東洋の美術工芸品のほか、

時代・地域・分野ともに幅広いことが特徴です。

それらは、各時代を代表する数々の名品を含め、日本を中心とする東洋の美術工芸品のほか、

時代・地域・分野ともに幅広いことが特徴です。

令和5年(2023)、当館は開館30年を迎えました。収蔵品の増加と人館者の増大に対応するために

施設の拡充をはかり、令和元年(2019)より新館の建設が進められ、その一部が完成しました。

施設の拡充をはかり、令和元年(2019)より新館の建設が進められ、その一部が完成しました。

それとともに、組織が宮内庁から独立行政法人国立文化財機構へ移管され、館の名称も新たに

「皇居三の丸尚蔵館」と変わりました。拡張工事は今後も引き続き、全館開館は令和8年(2026)

を予定しています。

新館の一部開館を記念して開催する本展では、当館を代表する収蔵品を、4期に分けて紹介

いたします(第ー期「三の丸尚蔵館の国宝」11月3日~12月24日、第2期「近代皇室を彩る

技と美」1月4日~3月3日、第3期「近世の御所を飾った品々」3月12日~5月12日、第4期

「三の丸尚蔵館の名品」5月21日~6月23日)。いずれも皇室の長い歴史と伝統の中で培われ、

伝えられてきた品々であり、展示を通してその一端に触れていただければ幸いです。

「皇居三の丸尚蔵館」と変わりました。拡張工事は今後も引き続き、全館開館は令和8年(2026)

を予定しています。

新館の一部開館を記念して開催する本展では、当館を代表する収蔵品を、4期に分けて紹介

いたします(第ー期「三の丸尚蔵館の国宝」11月3日~12月24日、第2期「近代皇室を彩る

技と美」1月4日~3月3日、第3期「近世の御所を飾った品々」3月12日~5月12日、第4期

「三の丸尚蔵館の名品」5月21日~6月23日)。いずれも皇室の長い歴史と伝統の中で培われ、

伝えられてきた品々であり、展示を通してその一端に触れていただければ幸いです。

当館は、これからも皇室から受け継いだ収蔵品を大切に守りながら、皇室と文化のかかわりに

ついて、さまざまな機会を通じて広く紹介し、多くの方々に親しんでいただける施設を目指して

まいります。今後とも、皇居三の丸尚蔵館へのご支援・ご協力を賜りたく、お願い申しげます。

ついて、さまざまな機会を通じて広く紹介し、多くの方々に親しんでいただける施設を目指して

まいります。今後とも、皇居三の丸尚蔵館へのご支援・ご協力を賜りたく、お願い申しげます。

令和5年11月

皇居三の丸尚蔵館」

皇居三の丸尚蔵館 開館記念展

皇室のみやび―受け継ぐ美

会期 令和5年(2023)11月3日(金・祝) ~ 令和6年(2024)6月23日(日)

会場 皇居三の丸尚蔵館

第1期:展示室2、第2期~第4期:展示室1・2

展示品

第1期 三の丸尚蔵館の国宝 令和5年11月 3日(金・祝)~12月24日 (日)

第2期 近代皇室を彩る技と美 令和6年 1月 4日(木)~3月3日(日)

第3期 近世の御所を飾った品々 令和6年 3月12日(木)~5月12日(日)

開館記念展では、《蒙古襲来絵詞》(1期)、伊藤若冲《動植綵絵》(1期、4期)、

高階隆兼《春日権現験記絵》(1期、4期)、小野道風《屏風土代》(1期)、

藤原定家《更級日記》(3期)、狩野永徳《唐獅子図屏風》(4期)と国宝8件のうち6件や、

海野勝珉《蘭陵王置物》(2期、重要文化財)など、多様で多彩な各時代を代表する

「 皇居三の丸尚蔵館 」👈リンク 展示室2 の会場内は 写真撮影可能 であった。

正面に後ほど鑑賞した「 伊東若冲」の「動植綵絵」が4幅が 展示されていた。

右手に、最初に

「 春日権現験記絵(かすがごんげんげんきえ) 巻十九

高階兼隆/延慶2年(1309)頃/絹本着色

藤原氏の氏神、奈良・春日大社の草創と、霊験の数々を描いた全20巻からなる絵巻。

左大臣・西園寺公衡の発により制作、絵は宮廷絵師の高階隆兼が描きました。

豊かな色彩と精緻で気品あふれる描写による、中世やまと絵の代表作。明治時代に鷹司家より

献上。」

左大臣・西園寺公衡の発により制作、絵は宮廷絵師の高階隆兼が描きました。

豊かな色彩と精緻で気品あふれる描写による、中世やまと絵の代表作。明治時代に鷹司家より

献上。」

今回の 巻十九 の展示はこの部分から。

購入した案内本「 開館記念展 皇室のみやー受け継ぐ美ー 」より。

「 「春日権現験記絵」巻十九第二段

直前の場面では社から神体の神鏡が14面盗まれ騒然としていますが、ここでは初冬の厳かな

春日山が広がります。続く場面では悪党と興福寺の衆徒(僧兵)が血生臭い戦いを繰り広げ、

衆徒は死闘の末に3面の神鏡を取り戻します。

春日山が広がります。続く場面では悪党と興福寺の衆徒(僧兵)が血生臭い戦いを繰り広げ、

衆徒は死闘の末に3面の神鏡を取り戻します。

『春日権現験記絵』巻十九は、正安三年(一三〇一)に起こった春日社神鏡強奪事件の顛末を

描くものである。作品が成立する直前の出来事であり、いまだ生々しい記憶が残っていたで

あろう。掉尾を飾る巻二十も、嘉元二年(一三〇四)の地頭設置による神木枯槁と神火の事件を

扱っている。この二つの出来事は、絵巻詞書の撰者である興福寺関係者にとって、大和国の

支配に関わるきわめて深刻な政治的な事件であった。こうした直近の出来事を、春日権現の

神威が今も新たなることを語る説話として、この大規模な絵巻のなかに取り入れている。

描くものである。作品が成立する直前の出来事であり、いまだ生々しい記憶が残っていたで

あろう。掉尾を飾る巻二十も、嘉元二年(一三〇四)の地頭設置による神木枯槁と神火の事件を

扱っている。この二つの出来事は、絵巻詞書の撰者である興福寺関係者にとって、大和国の

支配に関わるきわめて深刻な政治的な事件であった。こうした直近の出来事を、春日権現の

神威が今も新たなることを語る説話として、この大規模な絵巻のなかに取り入れている。

この巻十九の扱う事件は以下のとおり。

反撥した悪党たちは、正安三年十月二十五日、春日社に乱入して大宮・若宮の神鏡計十四面を

盗み取り、高尾というところに引き籠った。同二十八日、興福寺の衆徒は軍兵を率いて搦め

捕ろうとし、大いに合戦をしたところ、悪党交名(リスト)にある池尻家政という者を戦場で

討ち取り、その男の持っていた神鏡三面を取り戻した。その後、数々の奇瑞があって順次

神鏡が発見され、三ヶ月のうちに全てが本社に戻った。

反撥した悪党たちは、正安三年十月二十五日、春日社に乱入して大宮・若宮の神鏡計十四面を

盗み取り、高尾というところに引き籠った。同二十八日、興福寺の衆徒は軍兵を率いて搦め

捕ろうとし、大いに合戦をしたところ、悪党交名(リスト)にある池尻家政という者を戦場で

討ち取り、その男の持っていた神鏡三面を取り戻した。その後、数々の奇瑞があって順次

神鏡が発見され、三ヶ月のうちに全てが本社に戻った。

この出来事を詞書とし、巻十九は全五段にわたって描かれている。うち第一段の絵は三場面から

なっている。始めに、悪党が武装して春日社に押し入り、本殿の前の幣殿で勝ち誇ったごとく

一服しているところ。次いで静かで美しい春日山の雪景色を挟み、悪党と追捕の軍勢とが山間で

合戦するところ。図版はその合戦の場面である。

なっている。始めに、悪党が武装して春日社に押し入り、本殿の前の幣殿で勝ち誇ったごとく

一服しているところ。次いで静かで美しい春日山の雪景色を挟み、悪党と追捕の軍勢とが山間で

合戦するところ。図版はその合戦の場面である。

双方の軍勢が対峙している画面左側の描写には、当時の戦闘の方式のひとつのあり方が反映されて

いるだろう。 楯を持って前進する者たちと、同じく楯を背負って後退する者たちが、ともに

横一列に並んで向かい合っている。 この楯の列の背後から、互いに弓を射掛けあう。さらに

その後ろには、太刀や長刀で戦う者や大将らしき騎馬武者が続く。矢に当たるなどして負傷すると、

背負われて逃れるが、遅れて敵方に寄せられ囲い込まれて、命を落とすことになる。画面右側で、

片足を斬り落とされ、髻をつかまれて、まさに首を取られようとしている者は、詞書にいう

池尻家政であろう。彼から奪い返した神鏡を手に提げる軍兵がいる。

いるだろう。 楯を持って前進する者たちと、同じく楯を背負って後退する者たちが、ともに

横一列に並んで向かい合っている。 この楯の列の背後から、互いに弓を射掛けあう。さらに

その後ろには、太刀や長刀で戦う者や大将らしき騎馬武者が続く。矢に当たるなどして負傷すると、

背負われて逃れるが、遅れて敵方に寄せられ囲い込まれて、命を落とすことになる。画面右側で、

片足を斬り落とされ、髻をつかまれて、まさに首を取られようとしている者は、詞書にいう

池尻家政であろう。彼から奪い返した神鏡を手に提げる軍兵がいる。

描かれた楯は、板二枚を副木で打ち付けたもので、裏には立てかけておくための棒や持ち手も

見えている。悪党方の楯には三ツ鱗の文様が、追討方には違い鷹羽を描いたものもある。

『男衾三郎絵巻』や十五世紀の『十二類合戦絵巻』などに描かれた楯の形状や使用法とも類似し、

華麗精妙を尽くした甲冑刀剣とは異なるものの、実戦には欠かせない武具のひとつであった

とネットから。

見えている。悪党方の楯には三ツ鱗の文様が、追討方には違い鷹羽を描いたものもある。

『男衾三郎絵巻』や十五世紀の『十二類合戦絵巻』などに描かれた楯の形状や使用法とも類似し、

華麗精妙を尽くした甲冑刀剣とは異なるものの、実戦には欠かせない武具のひとつであった

とネットから。

雪の御笠山と春日奥山 。

それに続く血まみれ+足切断の場面。

近づいて。

描かれた楯の、追討方には違い鷹羽 を描いたものも。

悪党と興福寺の衆徒(僧兵)との血生臭い戦いが続く。

楯を持って前進する者たち。

同じく楯を背負って後退する者たちが、ともに横一列に並んで向かい合っている。

悪党方の楯には三ツ鱗の文様 が。

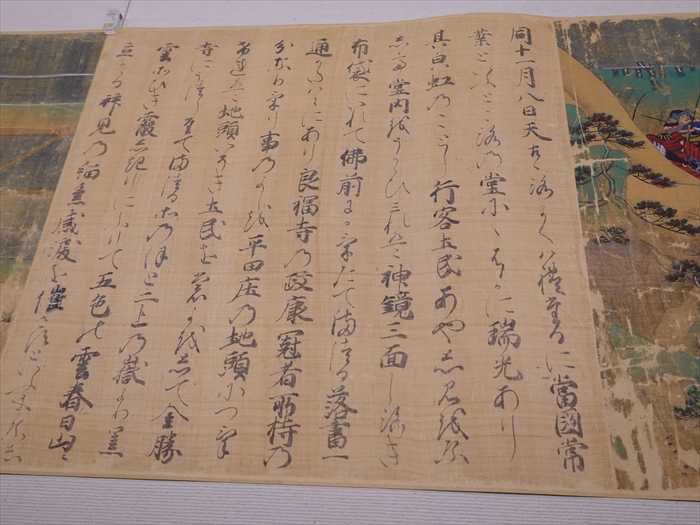

「 春日権現験記絵」巻十九第三段

大和国(奈良県)の常葉にある仏堂から虹が出ました。行き交う人々が不思議に思って堂内をみると、

盗まれた神鏡3面が入った袋が見つかります。

盗まれた神鏡3面が入った袋が見つかります。

神鏡を近くの金勝寺に移したところ、ニ上山に黒雲、春日山に瑞雲がたなびくという不思議な現象が

ありました。」

ありました。」

大和国(奈良県)の常葉にある仏堂から虹が出た。

近づいて。

行き交う人々が不思議に思って堂内をみると、盗まれた 神鏡3面が入った袋 が見つかります。

近づいて。

「 蒙古襲来絵詞(もうこしゅうらいえことば) 後巻

「蒙古襲来絵詞」は、 筆者不明の全2巻の絵巻物 。竹崎季長絵詞、蒙古襲来絵巻ともいう。

鎌倉時代後期の作で、肥後国の御家人竹崎季長が元寇における自分の戦いを描かせたものと

されている。旧御物で、現在は宮内庁の所蔵となっている。 国宝 。

「 蒙古襲来絵詞(もうこしゅうらいえことば) 後巻

「蒙古襲来合戦絵巻 後巻」に描かれているのは、弘安の役です。

再び蒙古軍が志賀島(しかのしま:現在の福岡県福岡市)に上陸し、戦闘を開始。竹崎季長が

敵船に乗り込んで、蒙古軍を討ち取っていく様子が描かれています。海での戦闘場面が多く

描かれており、蒙古船は豪華堅固であるのに対し、日本船はカヌーのような粗末な作りである

ことが分かります。しかし、蒙古軍は、夜から降り出した「神風」(かみかぜ)と呼ばれた

暴風雨により壊滅してしまったのです。

竹崎季長が蒙古襲来絵巻を作らせたのは、鎌倉幕府から恩賞を得るためですが、自分の功績を

後世に残そうとした目的もあったと見られています。

なお、御恩奉行の安達泰盛は、1285年(弘安8年)に対立していた「平頼綱」

(たいらのよりつな)の讒言(ざんげん:誹謗中傷)により「霜月騒動」で滅ぼされました。

蒙古襲来絵巻は、竹崎季長が恩人の安達泰盛に対する鎮魂や恩返しのために制作したという

説もあるようです。

「 蒙古襲来絵詞(もうこしゅうらいえことば) 後巻

鎌倉時代(13世紀)/紙本着色

いわゆる元寇のうち、弘安4年(1281)の2度目の来襲を招いています。生の松原の石築地前での

主人公・竹崎季長主従の出陣や、それに続くモンゴル軍との海上戦などを、臨場感をふれる

筆致で描いています。歴史的大事件を描いた同時代の絵画としては唯一のもの。

明治時代の御買上品。」

主人公・竹崎季長主従の出陣や、それに続くモンゴル軍との海上戦などを、臨場感をふれる

筆致で描いています。歴史的大事件を描いた同時代の絵画としては唯一のもの。

明治時代の御買上品。」

描いており、肥後国(現在の熊本県)の御家人・竹崎季長が自らの活躍を子孫に伝えるために

描かせたものとされています。

「蒙古襲来絵詞」は「竹崎季長絵詞」とも呼ばれ、筆者不明の全2巻の絵巻物です。鎌倉時代の

風俗や描写の表現が表れており、 2021年に国宝に指定 されました。

風俗や描写の表現が表れており、 2021年に国宝に指定 されました。

「蒙古襲来絵詞」は、天草大矢野家に伝来し、明治23年(1890年)に同家が皇室に献納した

ものです。現在は宮内庁三の丸尚蔵館に収蔵されています。

ものです。現在は宮内庁三の丸尚蔵館に収蔵されています。

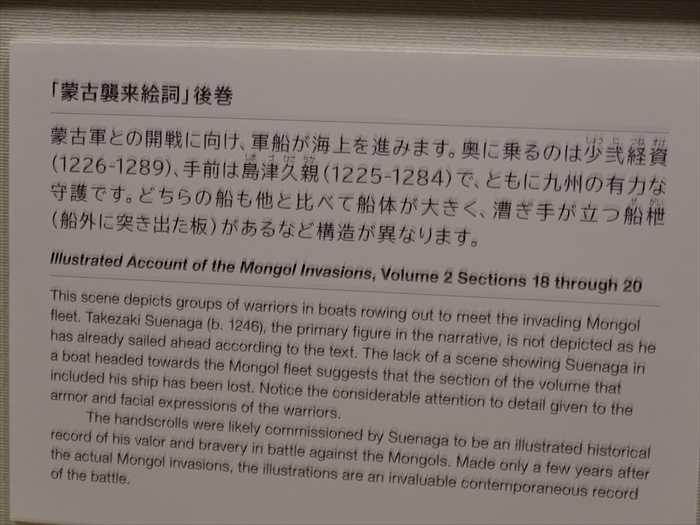

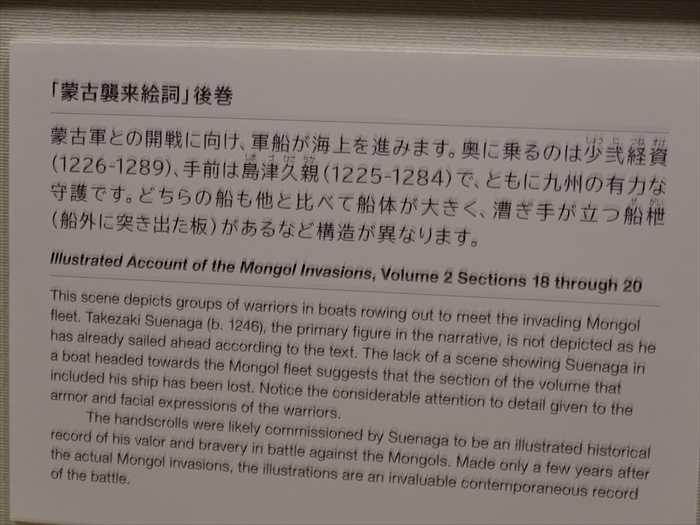

「 「蒙古襲来絵詞」後巻

蒙古軍との開戦に向け、軍船が海上を進みます。奥に乗るのは少弐歩経資(1226-1289)、手前は

島津久親(1225-1284 )で、ともに九州の有力な守護です。どちらの船も他と比べて船体は大きく、

満ぎ手が立つ船枻(船外に突き出た板)があるなど構造が異なります。」

島津久親(1225-1284 )で、ともに九州の有力な守護です。どちらの船も他と比べて船体は大きく、

満ぎ手が立つ船枻(船外に突き出た板)があるなど構造が異なります。」

奥に乗るのは少弐歩経資(1226-1289)、手前は島津久親(1225-1284 )で、

ともに九州の有力な守護。

奥に乗るのは少弐歩経資(1226-1289)。

手前は島津久親(1225-1284 )。

蒙古船を襲う季長の一門 。

これは船で蒙古船に近づき、蒙古兵に襲い掛かろうとする季長一門を描く。

日本船がカヌーに毛の生えたような粗末な造りであるのに対して、蒙古船の方は、一応は竜骨を

供えた堅固な造りであることが伺われる。

蒙古船の船尾に近づいて。

蒙古船の船首。

自分の戦功をアピールするための絵 ですから 季長は敵の首を討ち取ろう としている。

激しい戦闘により 脛当の紐がほどけ、今まさに額から落ちてゆく瞬間 が捉えられています。

「 「蒙古襲来絵詞」後巻

敵船に乗り込み、竹崎季長(1246- ? )が蒙古兵の首を打ち取ります。

季長は急いで参戦したため、兜の代わりに脛当を頭に着けていました。

激しい戦闘により脛当の紐がほどけ、今まさに額から落ちてゆく瞬間が捉えられています。」

そのすぐ近くの別な船に、季長を弓矢で狙う敵兵たちがいます。

別な方向を見てる兵やら、頭に矢が刺さった兵もいます。

この艦隊には中国風の兵士が多いように見える、船のディテイル、装備品、旗印までが

ドローン撮影でもしたかのように事細かに描かれている。

そしてその先にあったのが国宝・伊藤若冲作「動植綵絵」4幅。

・・・ もどる ・・・

・・・ つづく ・・・

お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう

[JINさんの農園] カテゴリの最新記事

-

六つの村の睦み合い・藤沢市六会地区の歴… 2025.11.15

-

六つの村の睦み合い・藤沢市六会地区の歴… 2025.11.14

-

六つの村の睦み合い・藤沢市六会地区の歴… 2025.11.13

【毎日開催】

15記事にいいね!で1ポイント

10秒滞在

いいね!

--

/

--

© Rakuten Group, Inc.