PR

X

Keyword Search

▼キーワード検索

Comments

2025年版・岡山大学…

New!

隠居人はせじぃさん

New!

隠居人はせじぃさん

続日本100名城東北の… New! オジン0523さん

【甥のステント挿入… New!

Gママさん

New!

Gママさん

ムベの実を開くコツ… noahnoahnoahさん

noahnoahnoahさん

エコハウスにようこそ ecologicianさん

New!

隠居人はせじぃさん

New!

隠居人はせじぃさん続日本100名城東北の… New! オジン0523さん

【甥のステント挿入…

New!

Gママさん

New!

Gママさんムベの実を開くコツ…

noahnoahnoahさん

noahnoahnoahさんエコハウスにようこそ ecologicianさん

Calendar

カテゴリ: JINさんの農園

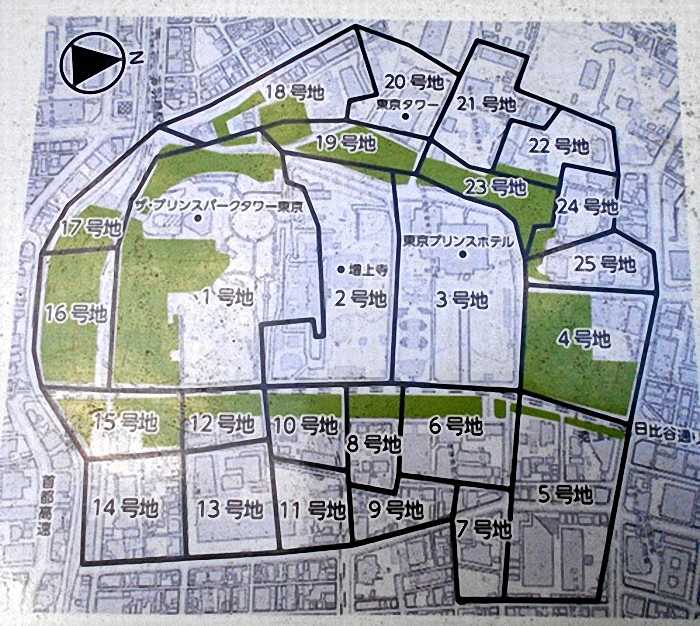

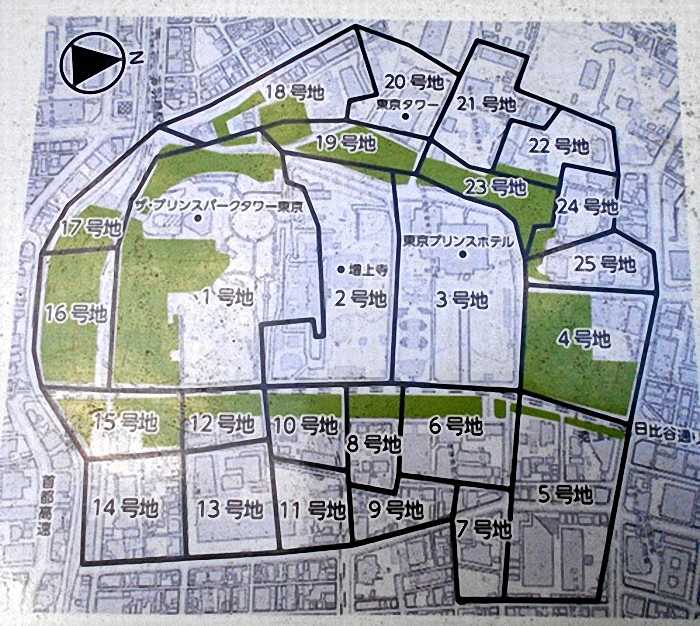

「増上寺前」交差点の横断歩道を渡った場所にあった、次の目的地の「 芝公園8号地

」を訪ねた。

「 公園制度の誕生 太政官布達公園

日本で最も古い公園の一つ芝公園

公園がまだなかった江戸時代、江戸は庭園都市と呼ばれるほどに多くの庭園があった。

しかしこれらは大名や旗本などの屋敷がほとんどで、江戸庶民にとって身近に楽しむことができた

緑にふれあえるレクリエーションの場としては、寺社境内や徳川吉宗が設けた数少ない

花見の名所などでした。

明治に時代が移り、新政府が打ち出した日本初の公園制度、明治6年(1873)の太政官布達

名所や社寺境内など全国81箇所の公園が指定されました。

上野の寛永寺と共に江戸の名所だった増上寺を中心とした芝公園は、上野、浅草、深川、飛鳥山

と共に、明治6年(1873)に東京で最初の公園として指定されました。徳川将軍家の菩提寺増上寺の

境内を取り込んだ形で公園化を図り、広大な敷地は1~25 号地に区画されていました。現在も

公園では号地のままで親しまれています。当初は増上寺の境内を含む広い公園でしたが、戦後に

新憲法が施行され、政教分離によって増上寺等の境内の部分が除かれ、現在の環状の公園に

なりました。」

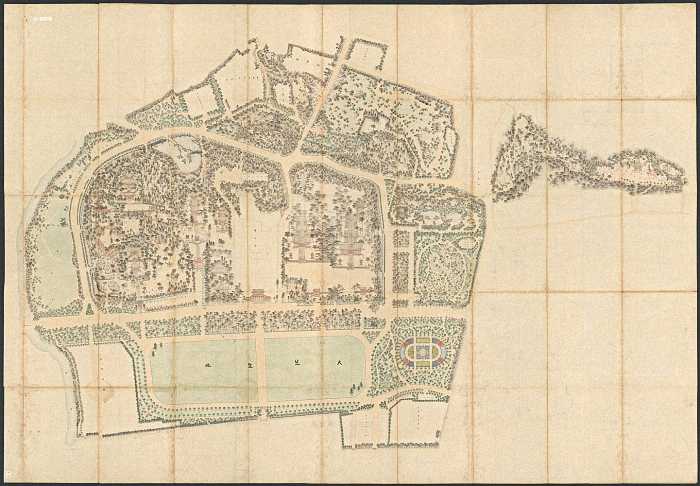

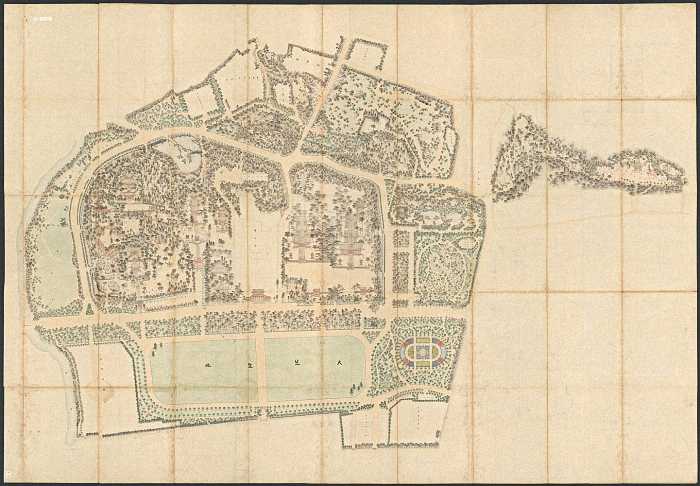

「 芝公園設計絵図 」。

1910年発行の『東京市公園改良設計調査報告書』にあった図面と共通性が高い図面で、上部に

あるのが現在のもみじ谷。

現在の芝公園・配置案内図

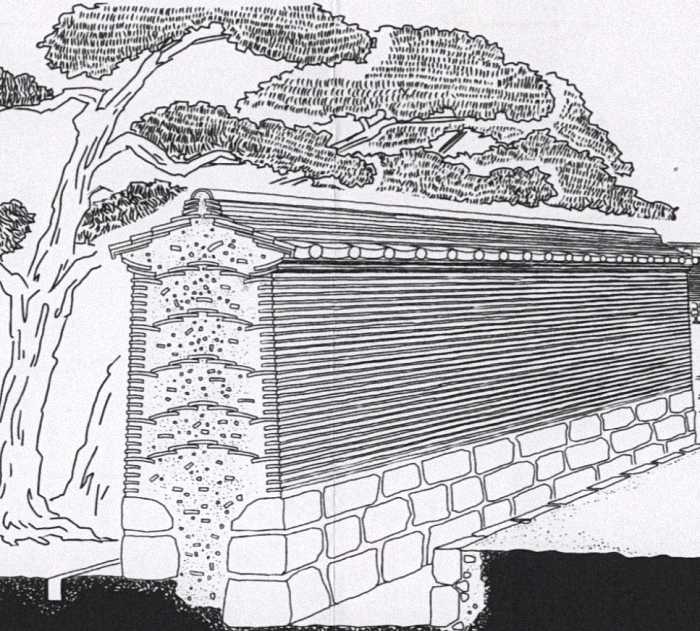

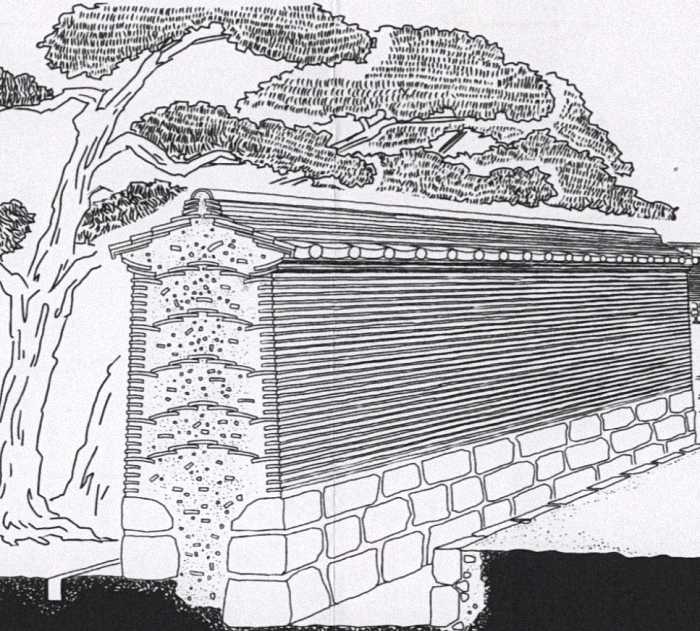

公園の角にあったのは「 臥龍垣(がりゅうがき) 」であっただろうか。

その姿、地に臥せる龍の如し。臥龍垣の玉縁(最上部)は1本の太い竹を64分割に縦割りし、

再び1本に束ねたもので、躍動感ある龍の姿を表現している。増上寺山門側のものは日本最長の

19mもある と。

その写真をネットから。

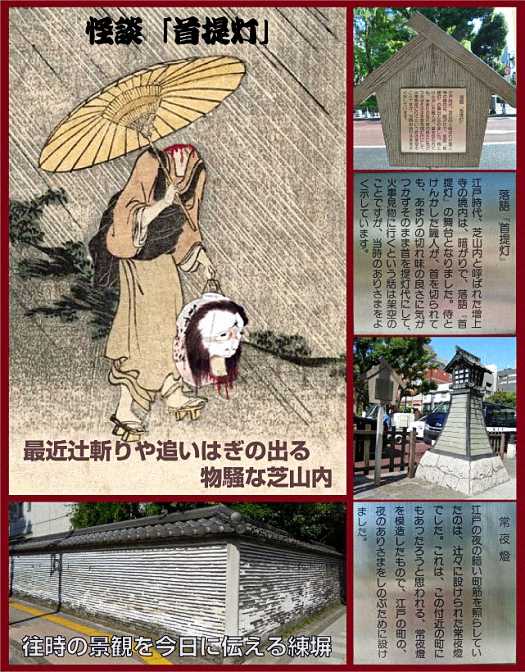

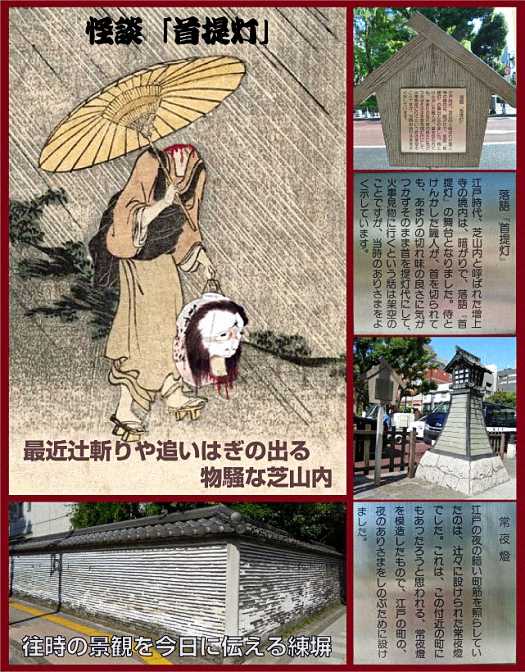

「首提灯」案内板の横には

「 常夜灯

江戸の夜の暗い町筋を照らしていたのは、辻々設けられた常夜灯でした。

これは、この付近の町にもあったろうと思われる、常夜灯を模造したもので、

江戸の町の、夜のありさまをしのぶために設けました」と。

「常夜灯」に近づいて。

「 落語「首提灯」 👈リンク

「 あらすじ

金が入って品川宿のなじみの女の所へ遊びに行く男。ほろ酔い加減で、機嫌もよく気も大きい。

増上寺の鐘を聞きながら、芝山内の追いはぎの出るというさみしい所へさしかかると、

「おい待て」と声がかかる。てっきり追いはぎと思いきや、背の高い侍だった。

「何かようか、おじさん」と問うと、「麻布にめえる(参る)には、どうめえる」

と田舎なまりで聞いてきた。追いはぎでなくほっとし、田舎侍と見くびった男は、

「丸太棒、ぼこすり野郎、かんちょうれい、二本差しが怖くて焼き豆腐が食えるか」

と言いたい放題、悪口雑言を浴びせ、悪態をつき始める。

さらに調子に乗った男は侍に痰(たん)を吐きかける。身をかわした侍は「行け」というが、

男は図に乗ってまた、痰を浴びせた。これが侍の羽織にかかった。

殿様から拝領した大事な羽織を侮辱され、堪忍袋の緒が切れた侍、

腰をひねって抜き手も見せない居合腰で、男の首を斬って、そのまま立ち去る。

首を斬られたことも知らずに品川に向かう男、

「広い世間にあなたがいなきゃ、こんな苦労はしやすまい」なんて鼻歌まじりだが、

声が漏れる。首も横から後ろへ回り始めた。グラグラして来た首にさわると血がべっとり、

やっと斬られたことが分かった男、首をささえながら歩いていく。

すると前方で半鐘の音、大勢の人が邪魔だ、邪魔だと駆け出して来て大混雑で、壊れ物の

首が危ない。

困った男、自分の首をひょいと差し上げると提灯がわりに、

「はいごめんよ、はいごめんよ、はいごめんよ」」と。

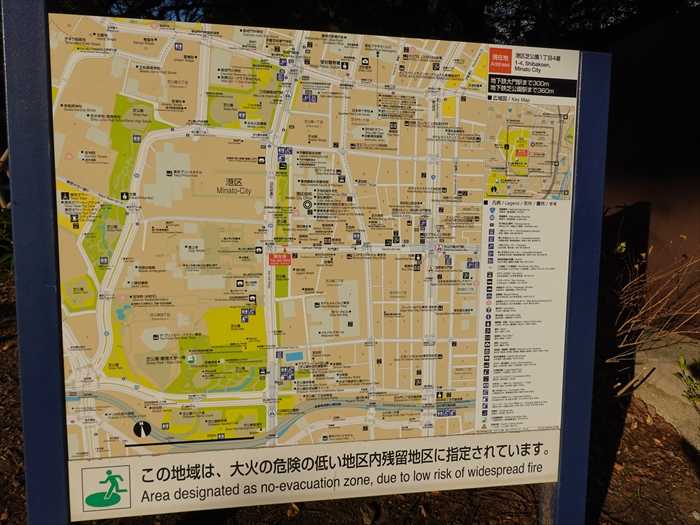

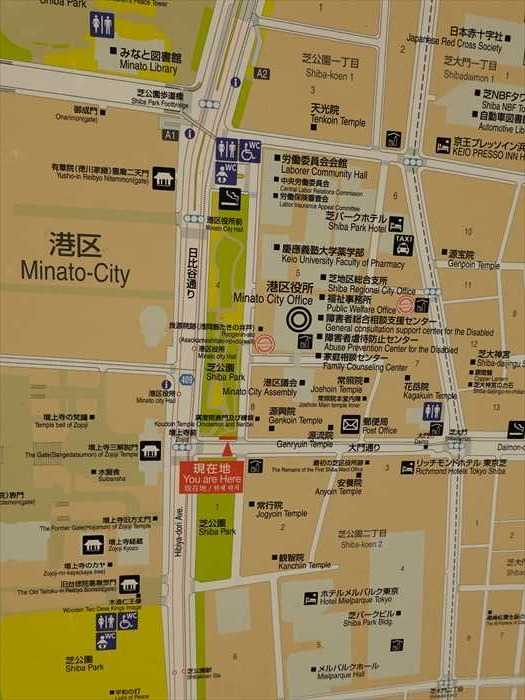

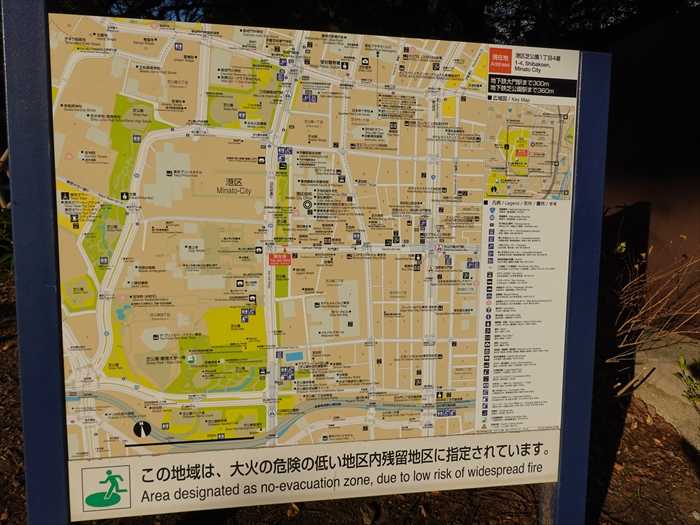

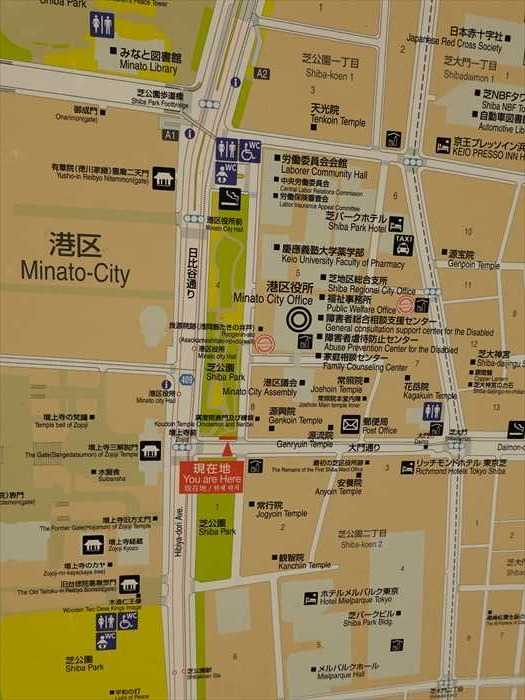

「増上寺」周辺の地図。

「 現在地 」。

こちらは瓦を積み上げた「 うろこ垣 」。

ここ「おもてなしの庭」では、古瓦の他、庭石もリサイクル。

庭園や古民家にあったものが活用されているのだと。

この瓦は滋賀県大津市の古民家から譲り受けたもので、門として生まれ変わったのだ。

国の登録有形文化財である廣度院の練塀(ねりべい )を借景としていると。

右手にあったのが「 廣度院 」の「 練塀 」。

練塀は底部に間知石を置き、芯柱を用いずに土と瓦を交互に積み上げて壁体とする構造で、

現在では用いられることがない。数多くの子院が集まって形成していた特異な都市景観を

知るよすがとなっている。

その先に「 廣度院表門 」。

増上寺境内の子院の一間一戸の薬医門。

浄土宗寺院の 廣度院 は、酉譽上人が増上寺を開基、廣度を其院名とした時、別に一院を建立、

其の事跡を後世に伝えようと國師存應上人が圓融に命じて開創させた と。

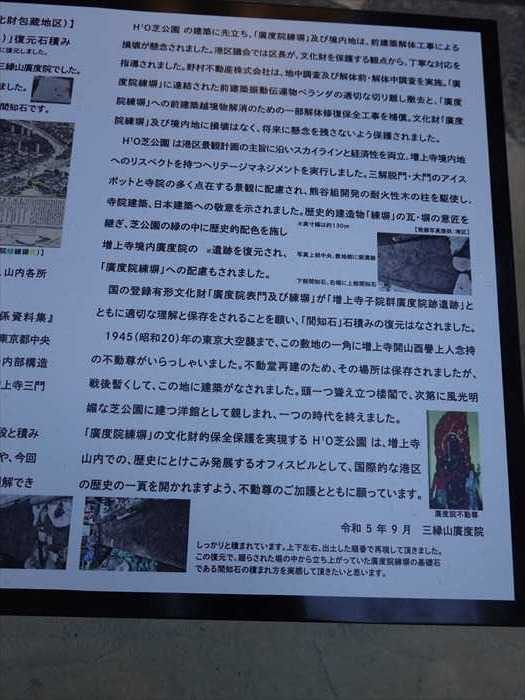

その先、右手前方に案内板が。

近づいて。

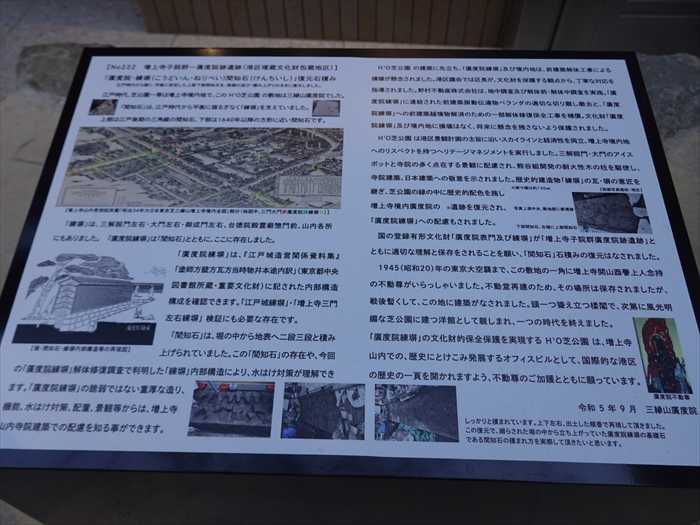

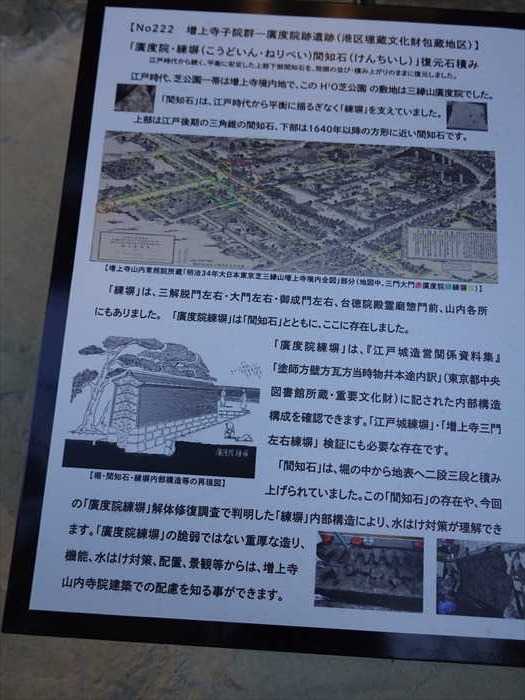

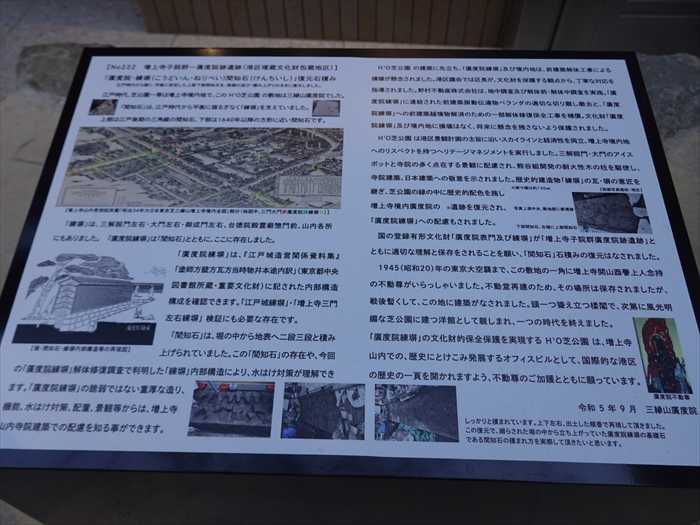

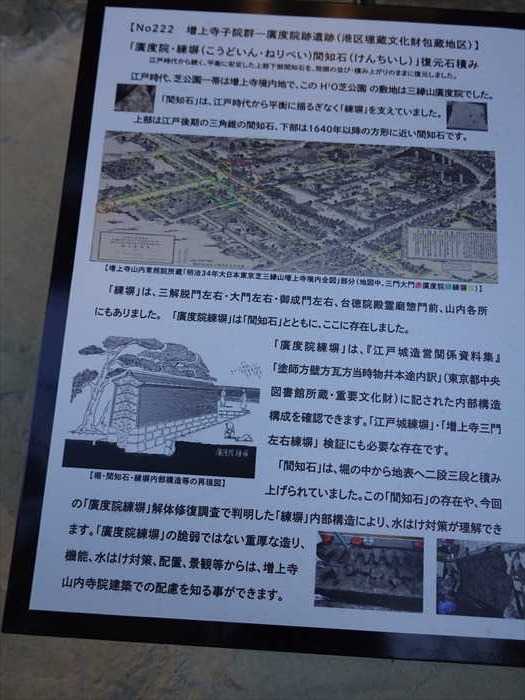

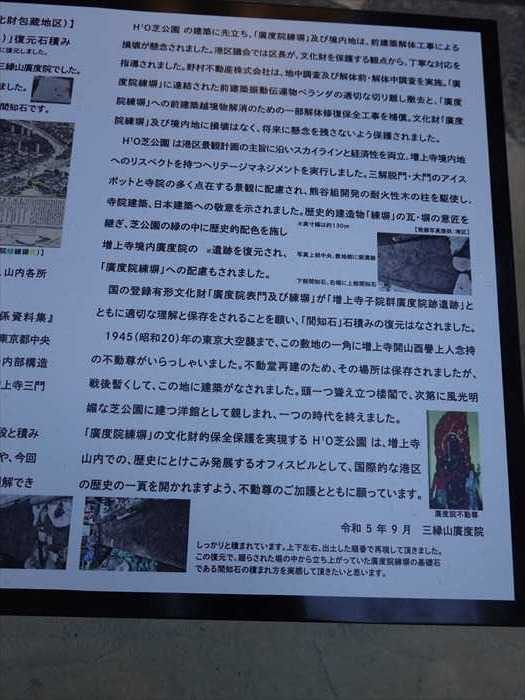

【 No222 増上寺子院群ー 廣 度院跡遺跡(港区埋蔵文化財包蔵地区) 】」

「廣度院・練塀(こうどいん・ねりべい)間知石(けんちいし)」復元石積み

江戸時代から続く、平衡に安定した上部下部間知石を、発掘の並び・積み上がりのまま

復元しました。

江戸時代、芝公園一帯は増上寺境内地で、このH¹O芝公園の敷地は三緑山廣度院でした。

「間知石」は、江戸時代から平衡に揺るぎなく「練塀」を支えていました。

上部は江戸後期の三角錘の間知石、下部は1640年以降の方形に近い間知石です。

「練塀」は、三解説門左右・大門左右・御成門左右、台徳院殿霊廟惣門前、山内各所にも

ありました。「廣度院練塀」は「間知石」とともに、ここに存在しました。

「廣度院練塀」は、『江戸城造営関係資料集』「塗師方壁方瓦方当時物井本途内訳」

(東京都中央図書館所蔵・重要文化財)に記された内部構造構成を確認できます。

「江戸城練塀」・「増上寺三門左右練塀」検証にも必要な存在です。

「間知石」は、堀の中から地表へ二段三段と積み上げられていました。この「間知石」の存在や、

今回の「廣度院練塀」解体修復調査で判明した「練塀」内部構造により、水はけ対策が

理解できます。「廣度院練塀」の脆弱ではない重厚な造り、機能、水はけ対策、配置、景観等

からは、増上寺山内寺院建築での配慮を知る事ができます。

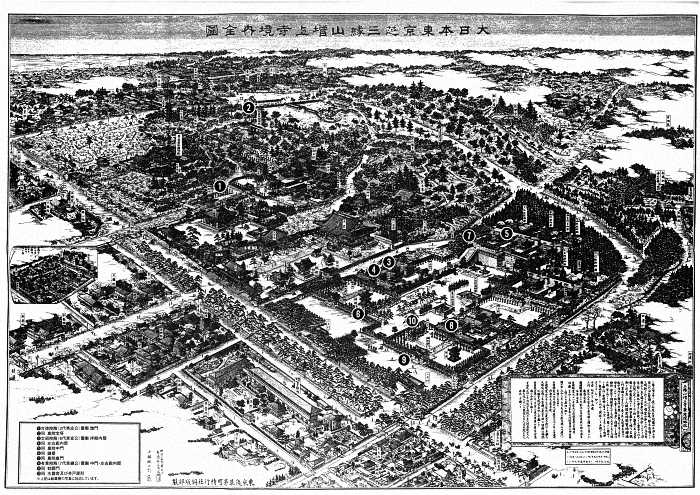

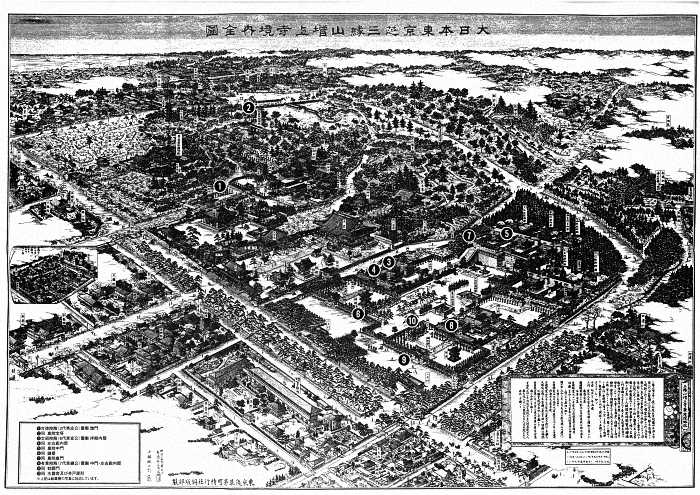

「 増上寺山内常照院所蔵「明治34年大日本東京芝三総山増上寺境内全図」部分 」。

「 堀・間知石・練塀内部構造等の再現図 」。

更に「芝公園8号地」東側に沿った通を進む。

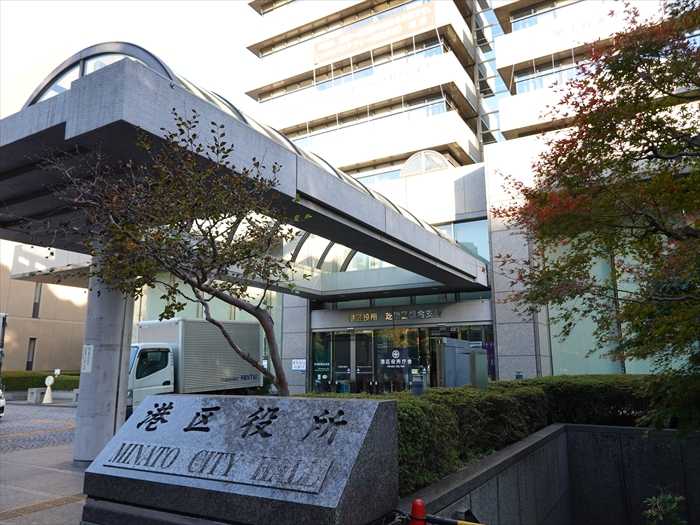

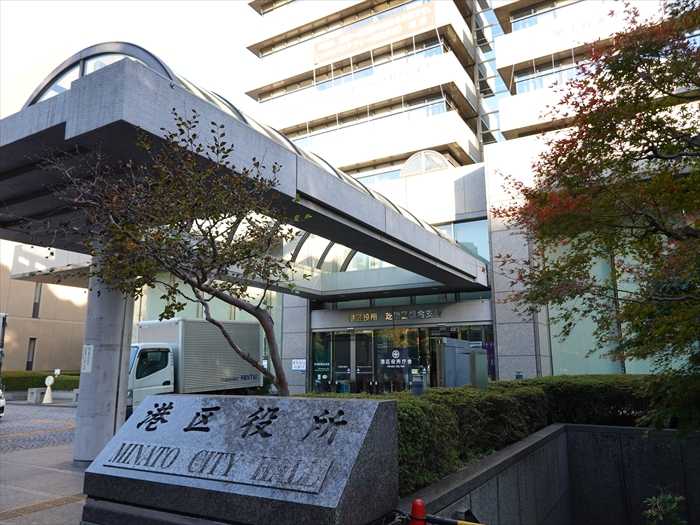

右側にあったのが「 東京都港区役所 」。

その手前の敷地の角にあった裸像。

「 平和の女神(1968年) 北村西望作(1884年~1987年) 」。

弓のように開いた両手に陽光をいっぱいにうけて、男性像によって「平和祈念像」を完成した

作者が、同じ理念を女神像によって表した作品。

お顔をズームして。

左に

「 港区平和都市宣言

かけがえのない美しい地球を守り、世界の恒久平和を願う人びとの心は一つであり、いつまでも

変わることはありません。

私たちも真の平和を望みながら、文化や伝統を守り、生きがいに満ちたまちづくりに

努めています。

このふれあいのある郷土、美しい大地をこれから生まれ育つこどもたちに伝えることは私たちの

務めです。

私たちは、我が国が『非核三原則』を堅持することを求めるとともに、ここに広く核兵器の廃絶を

訴え、心から平和の願いをこめて港区が平和都市であることを宣言します。

昭和60年8月15日

東京都港区」

右に

「 「平和の女神」像

あの悲惨な戦争が終結してから長い年月を経て、ややもすると薄れつつある記憶 私たちはその

事実を歴史の中にうずめてしまうことはできません。

港区では恒久平和の願いをこめて昭和60年8月15日、「港区平和都市宣言」を行いました。

平和を願う港区民の心の結晶として、「平和の女神」像をここに設けます。

昭和62年3月

東京都港区」

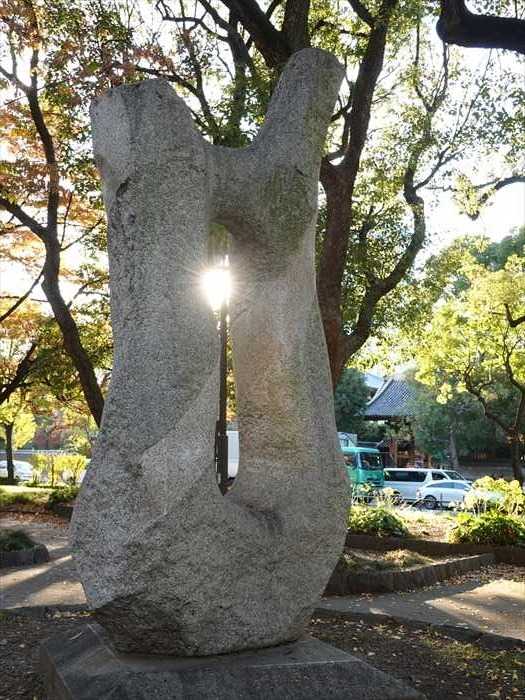

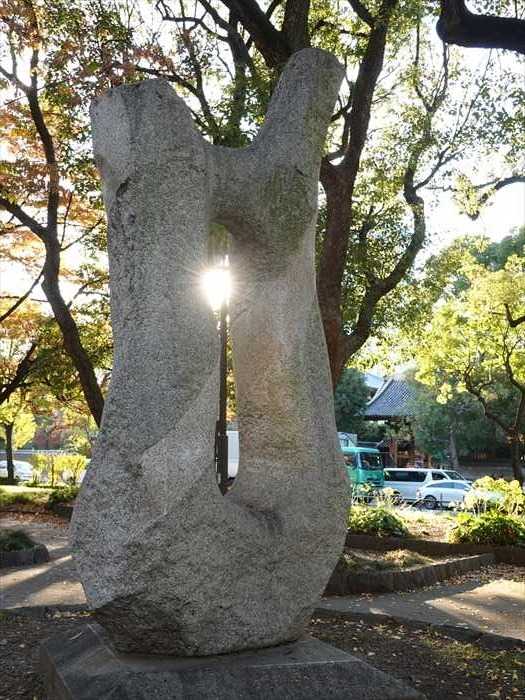

その先に 「潮騒の記憶」関根伸夫作 。

かってこの地は海の近くで、海鳥が群れ、潮騒がたえず響く港であった。

遠ざかる思い出と港区の未来を記念して、これを「潮騒の記憶」となす と。

左手にあった「 芝公園6号地 」を訪ねた。

「 月の庭 」と。作者は?

既存の「月」のモニュメント周辺に、蛇籠(じゃかご) に模して編んだ竹をしつらえていた。

そのダイナ ミックな造形はまさに大蛇のよう。蛇籠は内部に石などを詰め、古来、河川工事の

護岸や水制として使用されたのだ

「このモニュメントは月見をイメージと」下記にあったが。

近づいて。

細い蛇籠を模して編んだ竹に囲まれて。

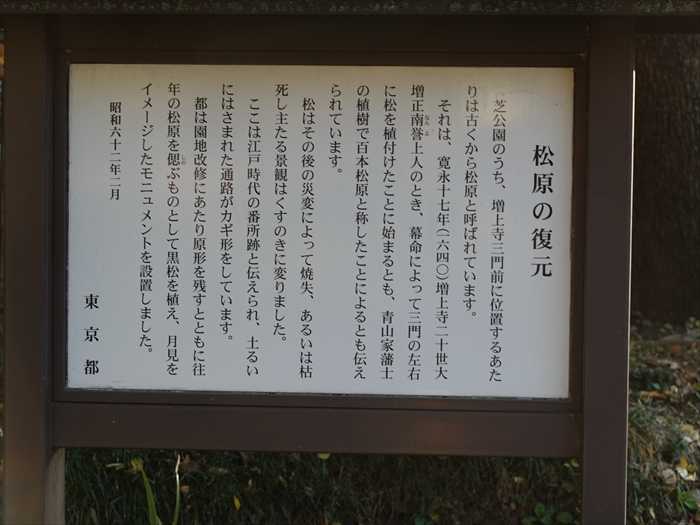

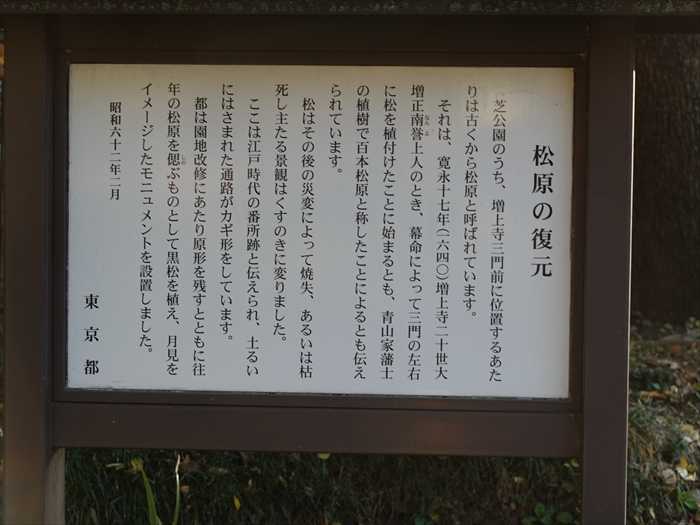

「 松原の復元

芝公園のうち、増上寺三門前に位置するあたりは古くから松原 と呼ばれています。

それは、寛永十七年(一六四〇年)増上寺二十世大僧正南誉上人のとき、幕命によって三門の

左右に松を植付けたことに始まるとも、青山家藩士の植樹で百年松原と称したことによるとも

伝えられています。

松はその後の災変によって焼失、あるいは枯死し主たる景観はくすのきに変りました。

ここは江戸時代の番所跡と伝えられ、土るいにはさまれた通路がカギ形をしています。

都は園地改修にあたり原形を残すとともに往来の松原を偲ぶものとして黒松を植え、月見を

イメージしたモニュメントを設置しました。

昭和六十二年二月 東京都」

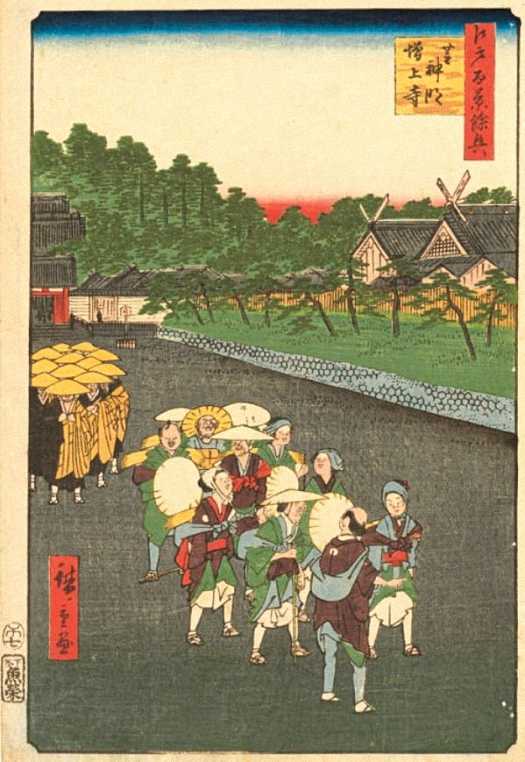

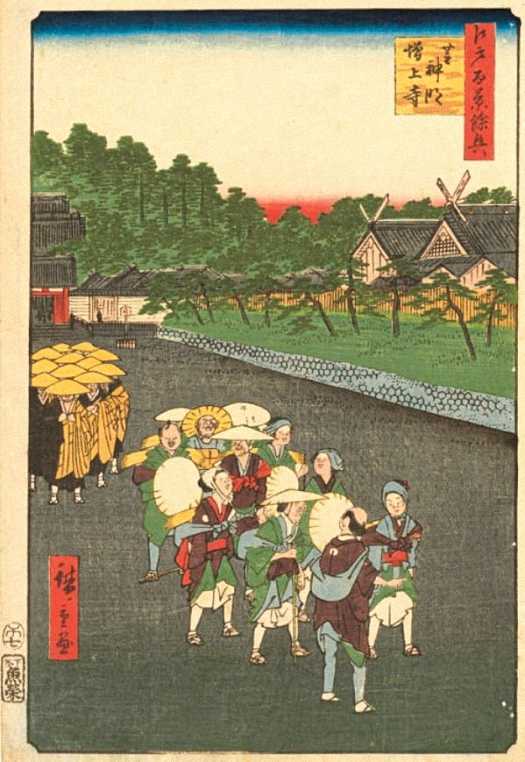

名所江戸百景「 芝神明増上寺 』。

絵の左上に赤い山門が描かれている、これが上増寺の大門。その奥に山門と本殿の屋根が見える。

また、右を見ると神殿造りの屋根が見える。これが芝明神。屋根には鰹木の突き出たのが

明神さんの特徴だ。

中央に描かれた団体さんは、寺での本山参りを終え、これから地元に帰るのか、それとも

江戸見物にでも出かけるのか・・・その後ろにいる僧の一行は、江戸市中に托鉢に行くところだ

道路脇には多くの松が植えられているのが解るのであった。

「芝公園6号地」と「芝公園8号地」の境にあった 竹塀と門 。

近づいて。

「芝公園8号地」を縦断して、「増上寺前」交差点まで戻り、左折して「 芝大門 」方向に

向かうと左手にあったのが「 源興院 」。

住居の如き「 源興院 」。

その先にあったのが「 源流院 」。

浄土宗寺院の源流院 は、観智國師の法流林應が、青山播磨守忠成と共に出府、林應庵と名づけた

庵室を草創していたところ、青山播磨守忠成が増上寺造営奉行となり、増上寺の芝への移転を

終えた際に工事の余材を譲り受け源流院と号して建立、後、青山播磨守忠成父子が当院に

葬られたといいます。

コンクリートの建物。

道を引き返すと左手にあったのが「 天陽院 」。

「 浄土宗 天陽院 」。

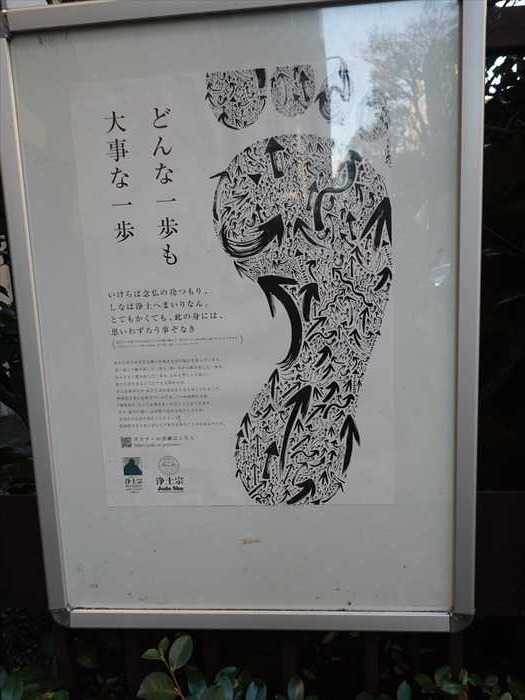

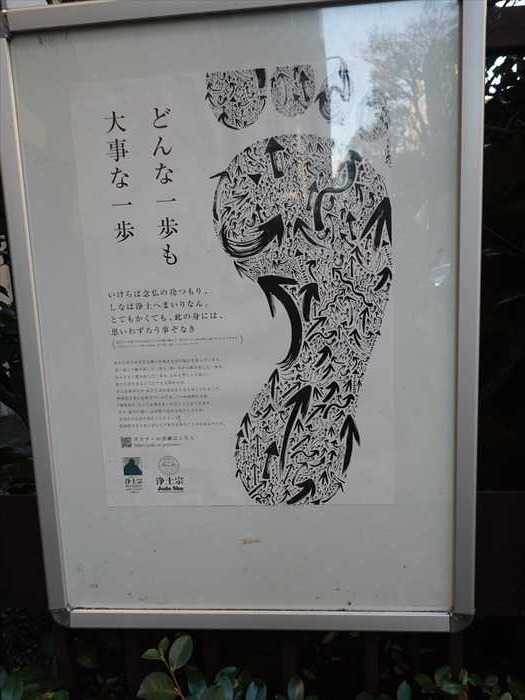

「 どんな一歩も大事な一歩

いただきます。いずれにしてもこの身にはあれこれと思い悩むことなどないのです)

浄土宗寺院の天陽院は、生譽珍公が開祖となり、応永31年(1424)武蔵國日比谷飯倉附近に

創建、増上寺が当地へ移転(慶長3年1598年)した際に、子院となったといいます。

奥にコンクリート製の本堂らしきものが。

そして戻る途中に増上寺の「 三解脱門 」が見えた。

「 芝公園10号地 」にあった「 芝公園記念塔 」。

「芝公園10号地」内を南方向に進む。

10号地内の左にあったのが「 ペルリ提督の像 」。

東京都港区芝公園2丁目、増上寺の門前、日比谷通り沿いの芝公園10号地にあるのが、

このペルリ提督の像。

1953(昭和28)年、「開国百年祭」に際し、ペリー提督の出身地であるアメリカ合衆国・

ロードアイランド州ニューポート市に東京都が石灯籠を贈り、その返礼として親善の印に

贈られたものと云われています。

1854(嘉永7)年、ペリー艦隊が2度目となる浦賀に来航した際、日本側(浦賀奉行所)と

アメリカ側(ペリー提督)の会話は、浦和奉行所の通訳・堀達之助がオランダ語ができたことから、

ペリー側がオランダ語のわかる通訳・ポートマンを間に立てたため、ペリーではなく、ペルリと

オランダ的な発音で日本に伝えられたのです。

ちなみに、ペルリはオランダ語読みで、英語ではペリー。

嘉永7年(1854年)、ペリー艦隊が2度目となる浦賀に来航した際、日本側(浦賀奉行所)と

アメリカ側(ペリー提督)の会話は、浦和奉行所の通訳・堀達之助がオランダ語ができた

ことから、ペリー側がオランダ語のわかる通訳・ポートマンを間に立て、日本語〜オランダ語〜

英語〜オランダ語〜日本語という順序で訳されながら行なわれたため、マシュー・カルブレイス・

ペリー(Matthew Calbraith Perry)の名は、ペリーではなく、ペルリとオランダ的な発音で

日本に伝えられたのです。

そのため、来航当時の文書には「ペルリ(彼理 ・伯理)」と表記されています。

像の制作者は彫刻家、フェリックス・ド・ウエルドン(Felix Weihs de Weldon)で、有名な

アーリントン国立墓地にある『海兵隊戦争記念碑』(昭和20年2月の硫黄島の戦いで、6人の

海兵隊員が摺鉢山の頂上に星条旗を立てる様子をジョー・ローゼンタールが撮影した写真を

元にして制作、『硫黄島記念碑』とも)と同じです。

ちなみに、東京都とニューポート市は姉妹関係になく、ニューポート市と姉妹関係を結んで

いるのは、日米和親条約の細則を定めた下田条約を締結した地、静岡県下田市です。

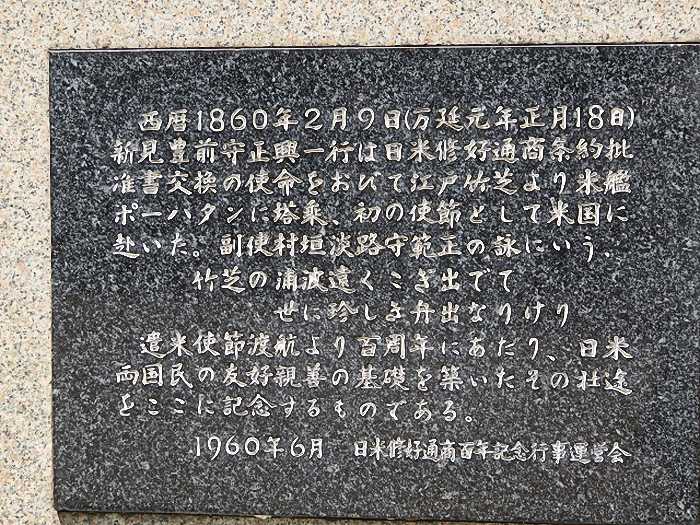

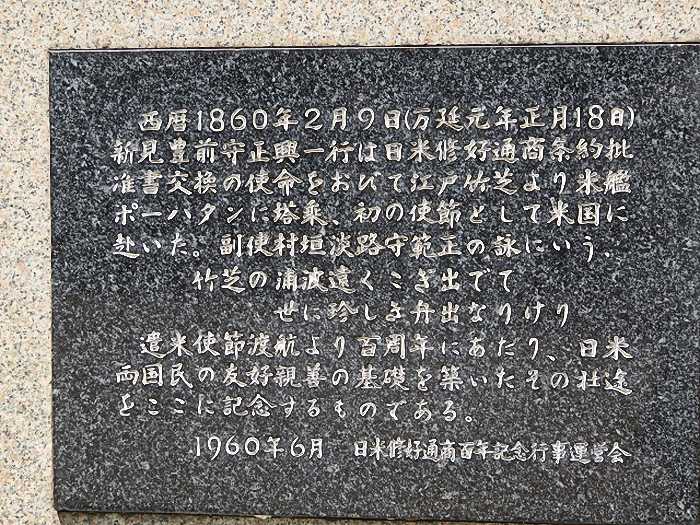

すぐ近くには、「 万延元年遣米施設記念碑 」があり、増上寺の門前が開国記念の園地に

なっている感じに。

「西暦1860年2月9日(万延元年正月18日)新見豊前守正興一行は日米修好通商条約批准書

交換の使命をおびて江戸竹芝より米艦ポーハタンに搭乗、初の使節として米国に赴いた。

副使村垣淡路守範正の詠にいう、

竹芝の 浦波遠く こぎ出でて 世に珍しき 舟出なりけり

遣米使節渡航より百周年にあたり、日米両国民の友好親善の基礎を築いたその壮途をここに

記念するものである。

1960年6月 日米修好通商百年記念行事運営会」

そして道路の反対側に見えたのが「 常行院 」。

浄土宗寺院の常行院は、遵譽大和尚の招聘により下向してきた元天台僧の戒順が、当地に

留錫して一院としたといいます。

「住職 吉原自覚」と。

「本堂」?をズームして。

・・・ もどる ・・・

・・・ つづく ・・・

「 公園制度の誕生 太政官布達公園

日本で最も古い公園の一つ芝公園

公園がまだなかった江戸時代、江戸は庭園都市と呼ばれるほどに多くの庭園があった。

しかしこれらは大名や旗本などの屋敷がほとんどで、江戸庶民にとって身近に楽しむことができた

緑にふれあえるレクリエーションの場としては、寺社境内や徳川吉宗が設けた数少ない

花見の名所などでした。

明治に時代が移り、新政府が打ち出した日本初の公園制度、明治6年(1873)の太政官布達

名所や社寺境内など全国81箇所の公園が指定されました。

上野の寛永寺と共に江戸の名所だった増上寺を中心とした芝公園は、上野、浅草、深川、飛鳥山

と共に、明治6年(1873)に東京で最初の公園として指定されました。徳川将軍家の菩提寺増上寺の

境内を取り込んだ形で公園化を図り、広大な敷地は1~25 号地に区画されていました。現在も

公園では号地のままで親しまれています。当初は増上寺の境内を含む広い公園でしたが、戦後に

新憲法が施行され、政教分離によって増上寺等の境内の部分が除かれ、現在の環状の公園に

なりました。」

「 芝公園設計絵図 」。

1910年発行の『東京市公園改良設計調査報告書』にあった図面と共通性が高い図面で、上部に

あるのが現在のもみじ谷。

現在の芝公園・配置案内図

公園の角にあったのは「 臥龍垣(がりゅうがき) 」であっただろうか。

その姿、地に臥せる龍の如し。臥龍垣の玉縁(最上部)は1本の太い竹を64分割に縦割りし、

再び1本に束ねたもので、躍動感ある龍の姿を表現している。増上寺山門側のものは日本最長の

19mもある と。

その写真をネットから。

「首提灯」案内板の横には

「 常夜灯

江戸の夜の暗い町筋を照らしていたのは、辻々設けられた常夜灯でした。

これは、この付近の町にもあったろうと思われる、常夜灯を模造したもので、

江戸の町の、夜のありさまをしのぶために設けました」と。

「常夜灯」に近づいて。

「 落語「首提灯」 👈リンク

江戸時代、芝山内と呼ばれた増上寺の境内は、暗がりで、落語『首提灯』の舞台となりました。

侍とけんかした職人が、首を切られても、あまりの切れ味の良さに気がつかすそのまま首を

提灯代にして、火事見物に行くという話は架空のことですが、当時のありさまをよく

示しています。」

侍とけんかした職人が、首を切られても、あまりの切れ味の良さに気がつかすそのまま首を

提灯代にして、火事見物に行くという話は架空のことですが、当時のありさまをよく

示しています。」

「 あらすじ

金が入って品川宿のなじみの女の所へ遊びに行く男。ほろ酔い加減で、機嫌もよく気も大きい。

増上寺の鐘を聞きながら、芝山内の追いはぎの出るというさみしい所へさしかかると、

「おい待て」と声がかかる。てっきり追いはぎと思いきや、背の高い侍だった。

「何かようか、おじさん」と問うと、「麻布にめえる(参る)には、どうめえる」

と田舎なまりで聞いてきた。追いはぎでなくほっとし、田舎侍と見くびった男は、

「丸太棒、ぼこすり野郎、かんちょうれい、二本差しが怖くて焼き豆腐が食えるか」

と言いたい放題、悪口雑言を浴びせ、悪態をつき始める。

さらに調子に乗った男は侍に痰(たん)を吐きかける。身をかわした侍は「行け」というが、

男は図に乗ってまた、痰を浴びせた。これが侍の羽織にかかった。

殿様から拝領した大事な羽織を侮辱され、堪忍袋の緒が切れた侍、

腰をひねって抜き手も見せない居合腰で、男の首を斬って、そのまま立ち去る。

首を斬られたことも知らずに品川に向かう男、

「広い世間にあなたがいなきゃ、こんな苦労はしやすまい」なんて鼻歌まじりだが、

声が漏れる。首も横から後ろへ回り始めた。グラグラして来た首にさわると血がべっとり、

やっと斬られたことが分かった男、首をささえながら歩いていく。

すると前方で半鐘の音、大勢の人が邪魔だ、邪魔だと駆け出して来て大混雑で、壊れ物の

首が危ない。

困った男、自分の首をひょいと差し上げると提灯がわりに、

「はいごめんよ、はいごめんよ、はいごめんよ」」と。

「増上寺」周辺の地図。

「 現在地 」。

こちらは瓦を積み上げた「 うろこ垣 」。

ここ「おもてなしの庭」では、古瓦の他、庭石もリサイクル。

庭園や古民家にあったものが活用されているのだと。

この瓦は滋賀県大津市の古民家から譲り受けたもので、門として生まれ変わったのだ。

国の登録有形文化財である廣度院の練塀(ねりべい )を借景としていると。

右手にあったのが「 廣度院 」の「 練塀 」。

練塀は底部に間知石を置き、芯柱を用いずに土と瓦を交互に積み上げて壁体とする構造で、

現在では用いられることがない。数多くの子院が集まって形成していた特異な都市景観を

知るよすがとなっている。

その先に「 廣度院表門 」。

増上寺境内の子院の一間一戸の薬医門。

浄土宗寺院の 廣度院 は、酉譽上人が増上寺を開基、廣度を其院名とした時、別に一院を建立、

其の事跡を後世に伝えようと國師存應上人が圓融に命じて開創させた と。

その先、右手前方に案内板が。

近づいて。

【 No222 増上寺子院群ー 廣 度院跡遺跡(港区埋蔵文化財包蔵地区) 】」

「廣度院・練塀(こうどいん・ねりべい)間知石(けんちいし)」復元石積み

江戸時代から続く、平衡に安定した上部下部間知石を、発掘の並び・積み上がりのまま

復元しました。

江戸時代、芝公園一帯は増上寺境内地で、このH¹O芝公園の敷地は三緑山廣度院でした。

「間知石」は、江戸時代から平衡に揺るぎなく「練塀」を支えていました。

上部は江戸後期の三角錘の間知石、下部は1640年以降の方形に近い間知石です。

「練塀」は、三解説門左右・大門左右・御成門左右、台徳院殿霊廟惣門前、山内各所にも

ありました。「廣度院練塀」は「間知石」とともに、ここに存在しました。

「廣度院練塀」は、『江戸城造営関係資料集』「塗師方壁方瓦方当時物井本途内訳」

(東京都中央図書館所蔵・重要文化財)に記された内部構造構成を確認できます。

「江戸城練塀」・「増上寺三門左右練塀」検証にも必要な存在です。

「間知石」は、堀の中から地表へ二段三段と積み上げられていました。この「間知石」の存在や、

今回の「廣度院練塀」解体修復調査で判明した「練塀」内部構造により、水はけ対策が

理解できます。「廣度院練塀」の脆弱ではない重厚な造り、機能、水はけ対策、配置、景観等

からは、増上寺山内寺院建築での配慮を知る事ができます。

「 増上寺山内常照院所蔵「明治34年大日本東京芝三総山増上寺境内全図」部分 」。

「 堀・間知石・練塀内部構造等の再現図 」。

「H¹O芝公園の建築に先立ち、「廣度院練塀」及び境内地は、前建築解体工事による 損壊が

懸念されました。港区議会では区長が、文化財を保護する観点から、丁寧な対応を指導

されました。野村不動産株式会社は、地中調査及び解体前・解体中調査を実施。「廣度院練塀」に

懸念されました。港区議会では区長が、文化財を保護する観点から、丁寧な対応を指導

されました。野村不動産株式会社は、地中調査及び解体前・解体中調査を実施。「廣度院練塀」に

連結された前建築振動伝達物ベランダの適切な切り離し撤去と、「廣度院練塀」への

前建築越境物解消のための一部解体修復保全工事を補償。文化財「廣度院練塀」及び境内地に

損壊はなく、将来に懸念を残さないよう保護されました。

前建築越境物解消のための一部解体修復保全工事を補償。文化財「廣度院練塀」及び境内地に

損壊はなく、将来に懸念を残さないよう保護されました。

H¹O芝公園は港区景観計画の主旨に沿いスカイラインと経済性を両立、増上寺境内地への

リスペクトを持つヘリテージマネジメントを実行しました。三解脱門・大門のアイスポットと

寺院の多く点在する景観に配慮され、熊谷組開発の耐火性木の柱を駆使し、寺院建築、日本建築

への敬意を示されました。歴史的建造物 「練塀」の瓦・塀の意匠を継ぎ、芝公園の緑の中に

歴史的配色を施し増上寺境內廣度院の※遺跡を復元され、「廣度院練塀」への配慮もされました。

リスペクトを持つヘリテージマネジメントを実行しました。三解脱門・大門のアイスポットと

寺院の多く点在する景観に配慮され、熊谷組開発の耐火性木の柱を駆使し、寺院建築、日本建築

への敬意を示されました。歴史的建造物 「練塀」の瓦・塀の意匠を継ぎ、芝公園の緑の中に

歴史的配色を施し増上寺境內廣度院の※遺跡を復元され、「廣度院練塀」への配慮もされました。

国の登録有形文化財「廣度院表門及び練塀」が「増上寺子院群廣度院跡遺跡」と

ともに適切な理解と保存をされることを願い、「間知石」石積みの復元はなされました。

1945(昭和20)年の東京大空襲まで、この敷地の一角に増上寺開山西要上人念持の不動尊が

いらっしゃいました。不動堂再建のため、その場所は保存されましたが、戦後暫くして、この地に

建築がなされました。頭一つ聳え立つ楼閣で、次第に風光明編な芝公園に建つ洋館として

親しまれ、一つの時代を終えました。

「廣度院練塀」の文化財的保全保護を実現するH¹O芝公園は、増上寺山内での、歴史にとけこみ

発展するオフィスビルとして、国際的な港区の歴史の一頁を開かれますよう、不動尊のご加護と

ともに願っています。

令和5年9月 三樺山廣度院」いらっしゃいました。不動堂再建のため、その場所は保存されましたが、戦後暫くして、この地に

建築がなされました。頭一つ聳え立つ楼閣で、次第に風光明編な芝公園に建つ洋館として

親しまれ、一つの時代を終えました。

「廣度院練塀」の文化財的保全保護を実現するH¹O芝公園は、増上寺山内での、歴史にとけこみ

発展するオフィスビルとして、国際的な港区の歴史の一頁を開かれますよう、不動尊のご加護と

ともに願っています。

更に「芝公園8号地」東側に沿った通を進む。

右側にあったのが「 東京都港区役所 」。

その手前の敷地の角にあった裸像。

「 平和の女神(1968年) 北村西望作(1884年~1987年) 」。

弓のように開いた両手に陽光をいっぱいにうけて、男性像によって「平和祈念像」を完成した

作者が、同じ理念を女神像によって表した作品。

お顔をズームして。

左に

「 港区平和都市宣言

かけがえのない美しい地球を守り、世界の恒久平和を願う人びとの心は一つであり、いつまでも

変わることはありません。

私たちも真の平和を望みながら、文化や伝統を守り、生きがいに満ちたまちづくりに

努めています。

このふれあいのある郷土、美しい大地をこれから生まれ育つこどもたちに伝えることは私たちの

務めです。

私たちは、我が国が『非核三原則』を堅持することを求めるとともに、ここに広く核兵器の廃絶を

訴え、心から平和の願いをこめて港区が平和都市であることを宣言します。

昭和60年8月15日

東京都港区」

右に

「 「平和の女神」像

あの悲惨な戦争が終結してから長い年月を経て、ややもすると薄れつつある記憶 私たちはその

事実を歴史の中にうずめてしまうことはできません。

港区では恒久平和の願いをこめて昭和60年8月15日、「港区平和都市宣言」を行いました。

平和を願う港区民の心の結晶として、「平和の女神」像をここに設けます。

昭和62年3月

東京都港区」

その先に 「潮騒の記憶」関根伸夫作 。

かってこの地は海の近くで、海鳥が群れ、潮騒がたえず響く港であった。

遠ざかる思い出と港区の未来を記念して、これを「潮騒の記憶」となす と。

左手にあった「 芝公園6号地 」を訪ねた。

「 月の庭 」と。作者は?

既存の「月」のモニュメント周辺に、蛇籠(じゃかご) に模して編んだ竹をしつらえていた。

そのダイナ ミックな造形はまさに大蛇のよう。蛇籠は内部に石などを詰め、古来、河川工事の

護岸や水制として使用されたのだ

「このモニュメントは月見をイメージと」下記にあったが。

近づいて。

細い蛇籠を模して編んだ竹に囲まれて。

「 松原の復元

芝公園のうち、増上寺三門前に位置するあたりは古くから松原 と呼ばれています。

それは、寛永十七年(一六四〇年)増上寺二十世大僧正南誉上人のとき、幕命によって三門の

左右に松を植付けたことに始まるとも、青山家藩士の植樹で百年松原と称したことによるとも

伝えられています。

松はその後の災変によって焼失、あるいは枯死し主たる景観はくすのきに変りました。

ここは江戸時代の番所跡と伝えられ、土るいにはさまれた通路がカギ形をしています。

都は園地改修にあたり原形を残すとともに往来の松原を偲ぶものとして黒松を植え、月見を

イメージしたモニュメントを設置しました。

昭和六十二年二月 東京都」

名所江戸百景「 芝神明増上寺 』。

絵の左上に赤い山門が描かれている、これが上増寺の大門。その奥に山門と本殿の屋根が見える。

また、右を見ると神殿造りの屋根が見える。これが芝明神。屋根には鰹木の突き出たのが

明神さんの特徴だ。

中央に描かれた団体さんは、寺での本山参りを終え、これから地元に帰るのか、それとも

江戸見物にでも出かけるのか・・・その後ろにいる僧の一行は、江戸市中に托鉢に行くところだ

道路脇には多くの松が植えられているのが解るのであった。

「芝公園6号地」と「芝公園8号地」の境にあった 竹塀と門 。

近づいて。

「芝公園8号地」を縦断して、「増上寺前」交差点まで戻り、左折して「 芝大門 」方向に

向かうと左手にあったのが「 源興院 」。

住居の如き「 源興院 」。

その先にあったのが「 源流院 」。

浄土宗寺院の源流院 は、観智國師の法流林應が、青山播磨守忠成と共に出府、林應庵と名づけた

庵室を草創していたところ、青山播磨守忠成が増上寺造営奉行となり、増上寺の芝への移転を

終えた際に工事の余材を譲り受け源流院と号して建立、後、青山播磨守忠成父子が当院に

葬られたといいます。

コンクリートの建物。

道を引き返すと左手にあったのが「 天陽院 」。

「 浄土宗 天陽院 」。

「 どんな一歩も大事な一歩

いけらば念仏の功つもり、しなば浄上へまいりなん。

とてもかくても、此の身には、思いわすろう事ぞなき

(生きている間はお念仏を称えてその功績が積もり、命尽きたならばお浄土に参らせていただきます。いずれにしてもこの身にはあれこれと思い悩むことなどないのです)

私たちはさまざまな思いを抱きながら毎日を歩んでいます。

思い切って踏み出した一歩も、迷いながら踏み出した一歩も、なんとなく踏み出した一歩も、

どれも等しく大切で、私たちが生きる上でとても大事なもの。

どれも等しく大切で、私たちが生きる上でとても大事なもの。

そんな歩みの中、私たちはお念仏をとなえることによって、阿弥陀さまにお見守りいたたき、

いつか命終わる時、「極楽往生」というお導きをいたたくことができます,、

いつか命終わる時、「極楽往生」というお導きをいたたくことができます,、

日々、悩み戸惑い、心が散り乱れる私たちですが、お念仏の生活を送ることによって

阿弥陀さまと共に安心して毎日を歩むことが出来るのです。」

浄土宗寺院の天陽院は、生譽珍公が開祖となり、応永31年(1424)武蔵國日比谷飯倉附近に

創建、増上寺が当地へ移転(慶長3年1598年)した際に、子院となったといいます。

奥にコンクリート製の本堂らしきものが。

そして戻る途中に増上寺の「 三解脱門 」が見えた。

「 芝公園10号地 」にあった「 芝公園記念塔 」。

「芝公園10号地」内を南方向に進む。

10号地内の左にあったのが「 ペルリ提督の像 」。

東京都港区芝公園2丁目、増上寺の門前、日比谷通り沿いの芝公園10号地にあるのが、

このペルリ提督の像。

1953(昭和28)年、「開国百年祭」に際し、ペリー提督の出身地であるアメリカ合衆国・

ロードアイランド州ニューポート市に東京都が石灯籠を贈り、その返礼として親善の印に

贈られたものと云われています。

1854(嘉永7)年、ペリー艦隊が2度目となる浦賀に来航した際、日本側(浦賀奉行所)と

アメリカ側(ペリー提督)の会話は、浦和奉行所の通訳・堀達之助がオランダ語ができたことから、

ペリー側がオランダ語のわかる通訳・ポートマンを間に立てたため、ペリーではなく、ペルリと

オランダ的な発音で日本に伝えられたのです。

ちなみに、ペルリはオランダ語読みで、英語ではペリー。

嘉永7年(1854年)、ペリー艦隊が2度目となる浦賀に来航した際、日本側(浦賀奉行所)と

アメリカ側(ペリー提督)の会話は、浦和奉行所の通訳・堀達之助がオランダ語ができた

ことから、ペリー側がオランダ語のわかる通訳・ポートマンを間に立て、日本語〜オランダ語〜

英語〜オランダ語〜日本語という順序で訳されながら行なわれたため、マシュー・カルブレイス・

ペリー(Matthew Calbraith Perry)の名は、ペリーではなく、ペルリとオランダ的な発音で

日本に伝えられたのです。

そのため、来航当時の文書には「ペルリ(彼理 ・伯理)」と表記されています。

像の制作者は彫刻家、フェリックス・ド・ウエルドン(Felix Weihs de Weldon)で、有名な

アーリントン国立墓地にある『海兵隊戦争記念碑』(昭和20年2月の硫黄島の戦いで、6人の

海兵隊員が摺鉢山の頂上に星条旗を立てる様子をジョー・ローゼンタールが撮影した写真を

元にして制作、『硫黄島記念碑』とも)と同じです。

ちなみに、東京都とニューポート市は姉妹関係になく、ニューポート市と姉妹関係を結んで

いるのは、日米和親条約の細則を定めた下田条約を締結した地、静岡県下田市です。

すぐ近くには、「 万延元年遣米施設記念碑 」があり、増上寺の門前が開国記念の園地に

なっている感じに。

「西暦1860年2月9日(万延元年正月18日)新見豊前守正興一行は日米修好通商条約批准書

交換の使命をおびて江戸竹芝より米艦ポーハタンに搭乗、初の使節として米国に赴いた。

副使村垣淡路守範正の詠にいう、

竹芝の 浦波遠く こぎ出でて 世に珍しき 舟出なりけり

遣米使節渡航より百周年にあたり、日米両国民の友好親善の基礎を築いたその壮途をここに

記念するものである。

1960年6月 日米修好通商百年記念行事運営会」

そして道路の反対側に見えたのが「 常行院 」。

浄土宗寺院の常行院は、遵譽大和尚の招聘により下向してきた元天台僧の戒順が、当地に

留錫して一院としたといいます。

「住職 吉原自覚」と。

「本堂」?をズームして。

・・・ もどる ・・・

・・・ つづく ・・・

お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう

[JINさんの農園] カテゴリの最新記事

-

六つの村の睦み合い・藤沢市六会地区の歴… 2025.11.15

-

六つの村の睦み合い・藤沢市六会地区の歴… 2025.11.14

-

六つの村の睦み合い・藤沢市六会地区の歴… 2025.11.13

【毎日開催】

15記事にいいね!で1ポイント

10秒滞在

いいね!

--

/

--

© Rakuten Group, Inc.