PR

X

Keyword Search

▼キーワード検索

Comments

【お届けに行って、…

New!

Gママさん

New!

Gママさん

続日本100名城東北の… New! オジン0523さん

2週連続で岡山県立… New!

隠居人はせじぃさん

New!

隠居人はせじぃさん

エコハウスにようこそ ecologicianさん

noahnoah研究所 noahnoahnoahさん

New!

Gママさん

New!

Gママさん続日本100名城東北の… New! オジン0523さん

2週連続で岡山県立…

New!

隠居人はせじぃさん

New!

隠居人はせじぃさんエコハウスにようこそ ecologicianさん

noahnoah研究所 noahnoahnoahさん

Calendar

カテゴリ: JINさんの農園

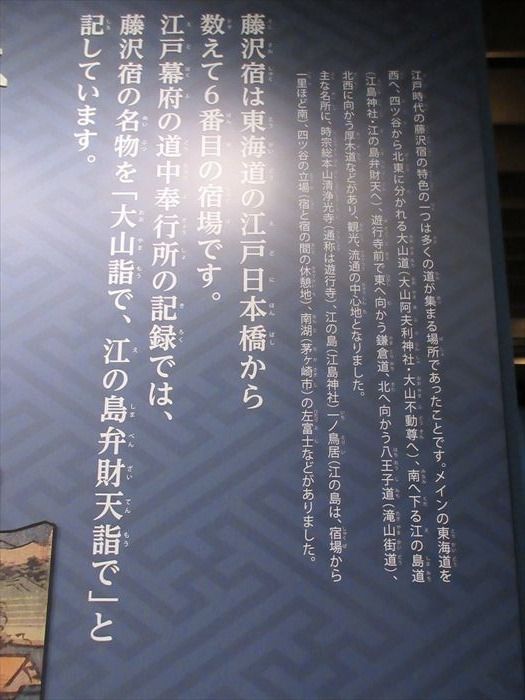

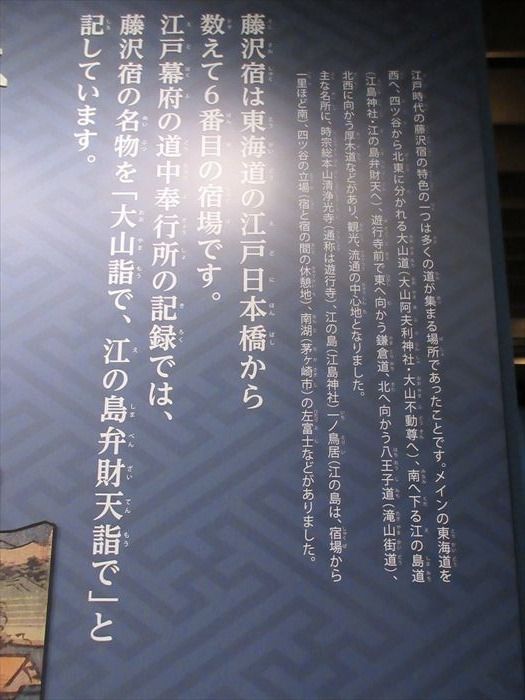

展示コーナーの中央にあった「藤沢宿」案内。

「 藤沢宿 」

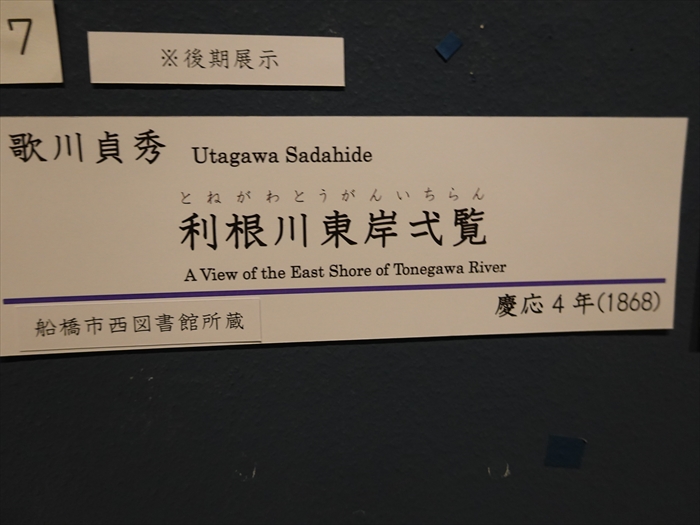

そして後期展示の案内。

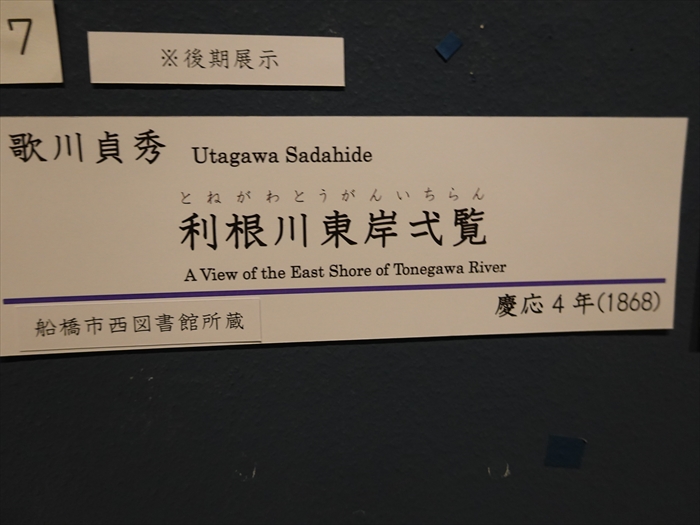

「 歌川貞秀 利根川東岸弌覧 慶応4年(1868) 👈️リンク 」。

※後期展示 と。

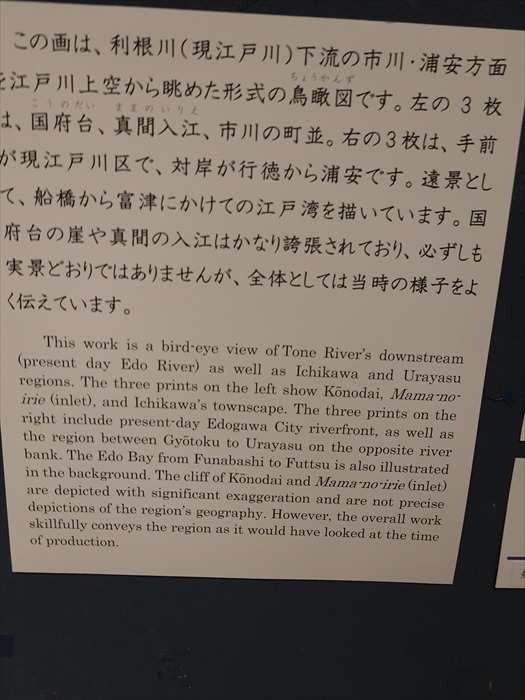

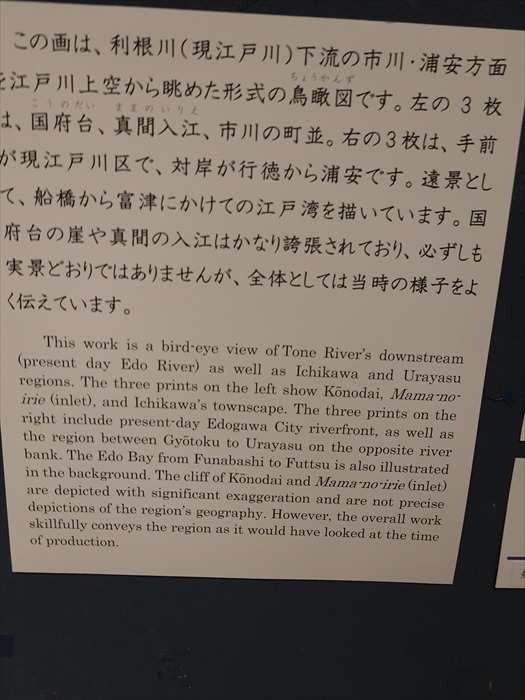

「この画は、利根川(現江戸川)下流の市川・浦安方面と江戸川上空から眺めた形式の鳥瞰図です。

浦安です。遠景として、船橋から富津にかけての江戸湾を描いています。国府台の崖や真間の

入江はかなり誇張されており、必ずしも実景どおりではありませんが、全体としては当時の

様子をよく伝えています。」

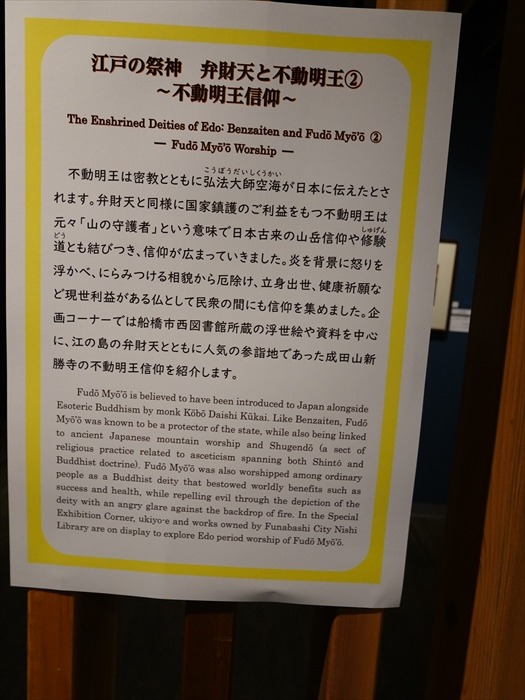

そして次に

「 江戸の祭神 弁財天と不動明王②

~不動明王信仰~ 」

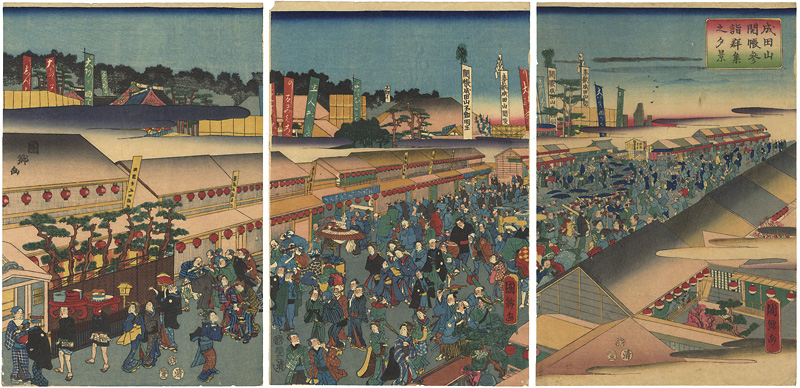

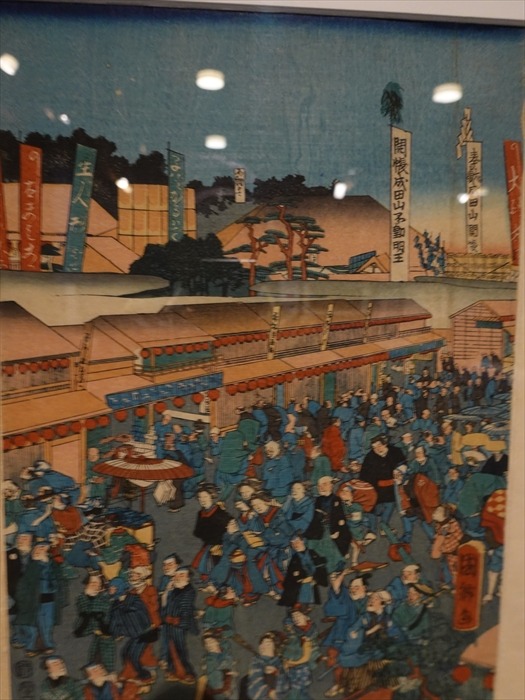

「 歌川国郷 成田山開帳参詣群集之夕景 安政3年(1856) 」。

ネットから。

右 から。

中央 。

左

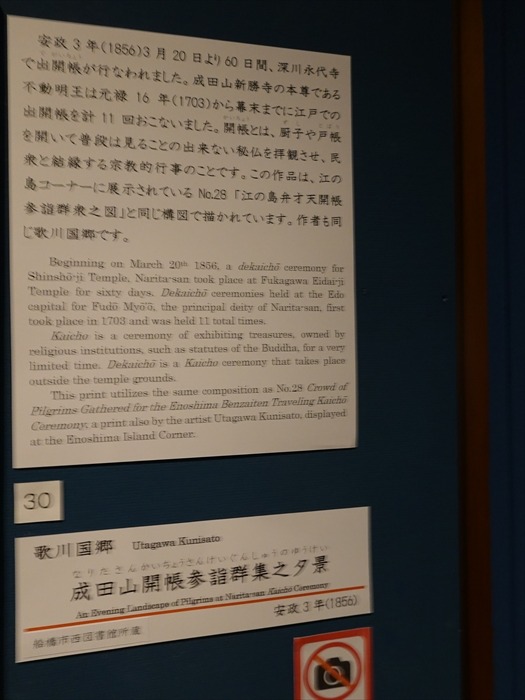

「安政3年(1856)3月20日より60日間、深川永代寺で出開帳が行われました。

成田山新勝寺の本尊である不動明王は元禄16年(1703)から幕末までに江戸での出開帳を計11回

おこないました。開帳とは、厨子や戸張を開いて普段は見ることの出来ない秘仏を拝観させ、

民衆と結縁する宗教的行事のことです。この作品は、江の島コーナーに展示されているN0.28

「江の島弁才天開帳参詣群衆之図」と同じ構図で描かれています。作者も同じ歌川国郷です。」

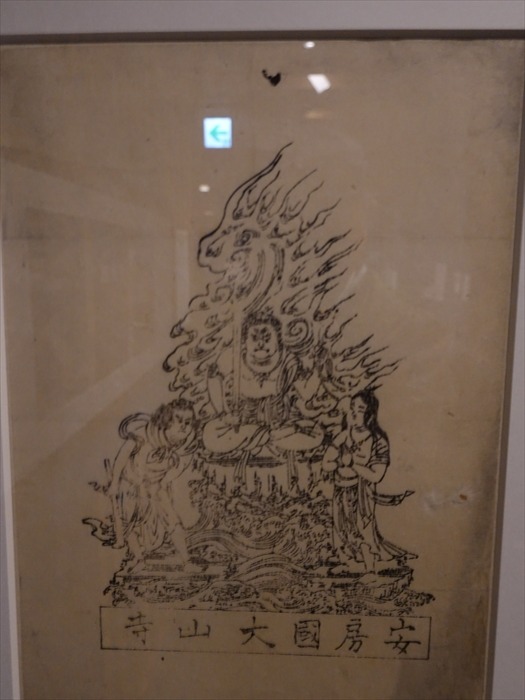

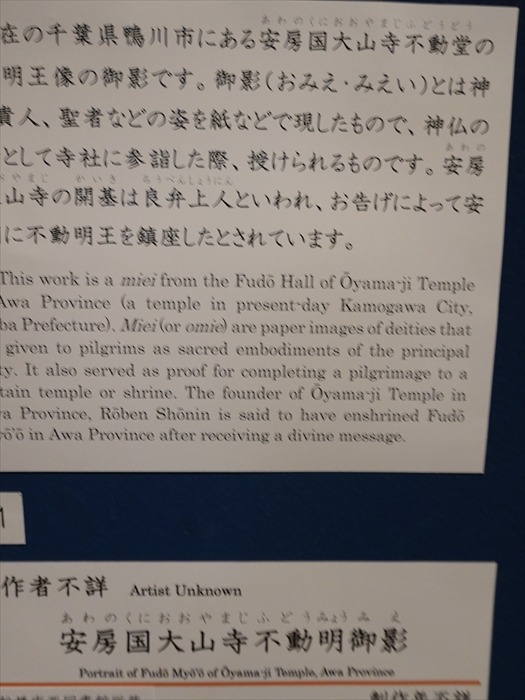

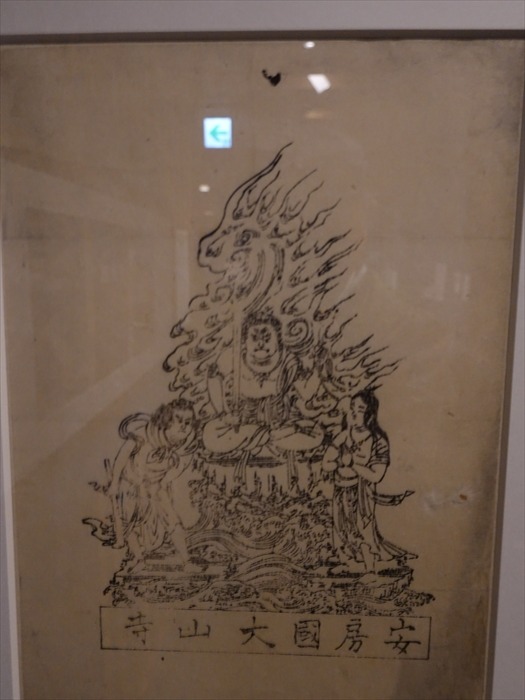

不動明王像の御影 」。

「現在の千葉県鴨川市にある安国大山寺不動堂の不動明王像の御影です。御影(おみえ、みえい)

とは神仏、貴人、聖者などの姿を紙などで現したもので、神仏の肖像として寺社に参詣した際、

「 不動明王像 」。

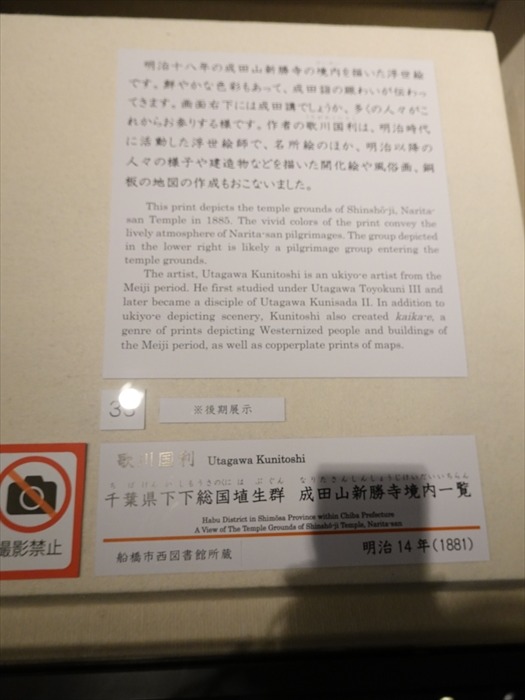

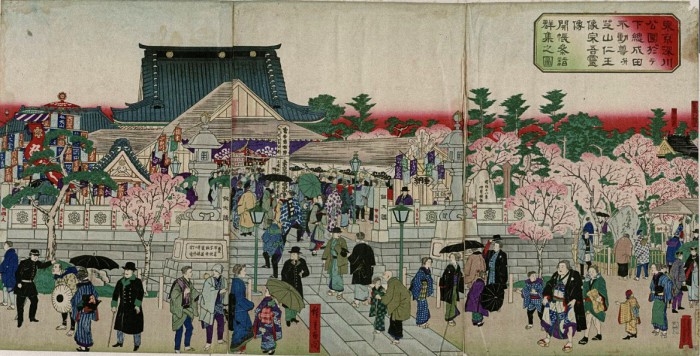

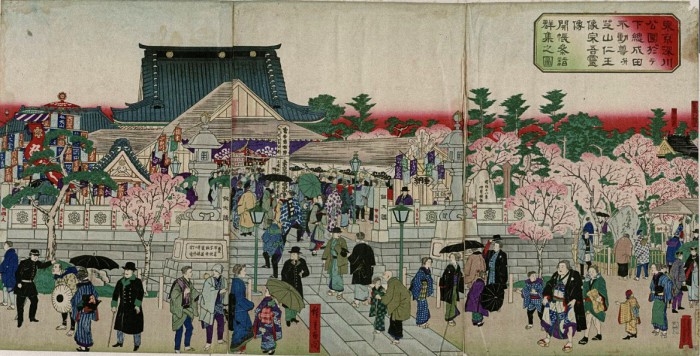

「 歌川国利 千葉県下下総国埴生郡 成田山新勝寺境内一覧 明治14年(1881) 」。

「明治十八年の成田山新勝寺の境内を描いた浮世絵です。

鮮やかな色彩もあって、成田山の賑わいが伝わってきます。画面右下には成田講でしょうか、

多くの人々がこれからお参りする様です。作者の歌川国利は、明治時代に活動した浮世絵師で

名所絵のほか、明治以降の人々の様子や建造物などを描いた開化絵や風俗画、銅板の地図の

作成もおこないました。」

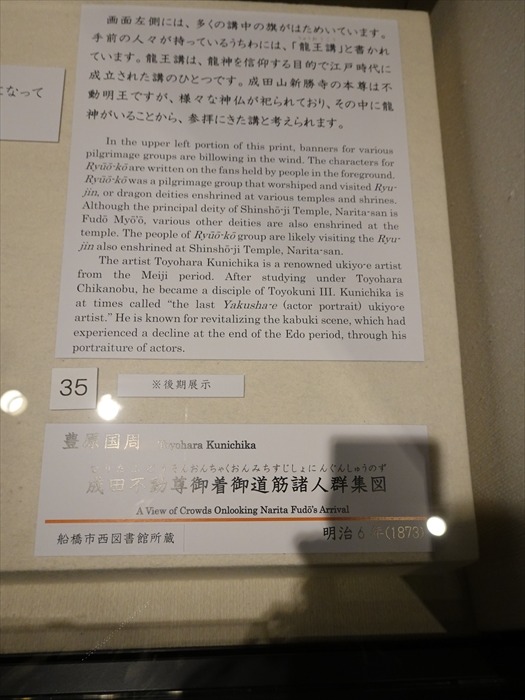

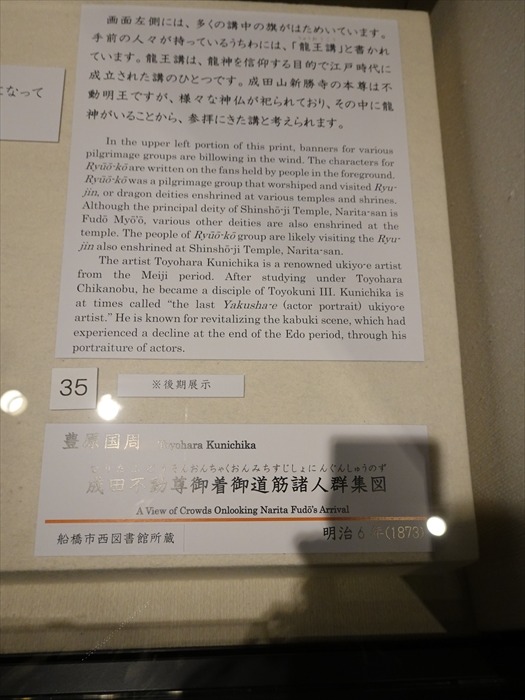

「 豊原国周 成田不動尊御着御道筋諸人群集図 明治6年(1873) 」。

「画面左側には、多くの講中の旗がはためいています。手前の人々が持っているうらわには、

「龍王講」と書かれています。龍王講は、龍神を信仰する目的で江戸時代に成立された講の

ひとつです。成田山新勝寺の本尊は不動明王ですが、様々な神仏が祀られており、その中に

龍神がいることから、参拝にきた講と考えられます。」

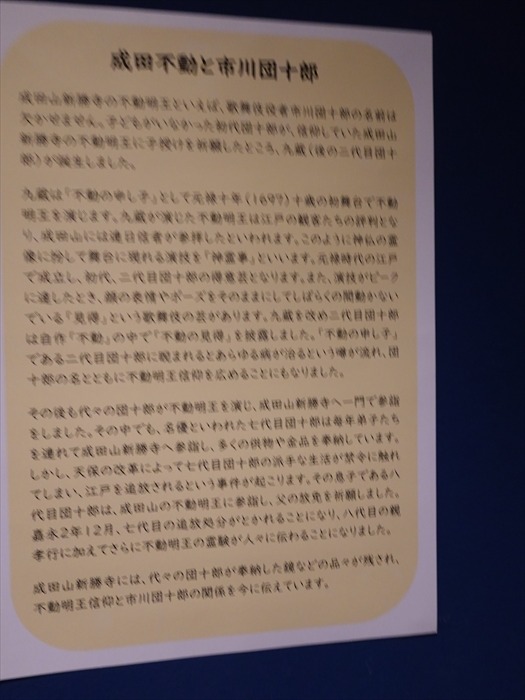

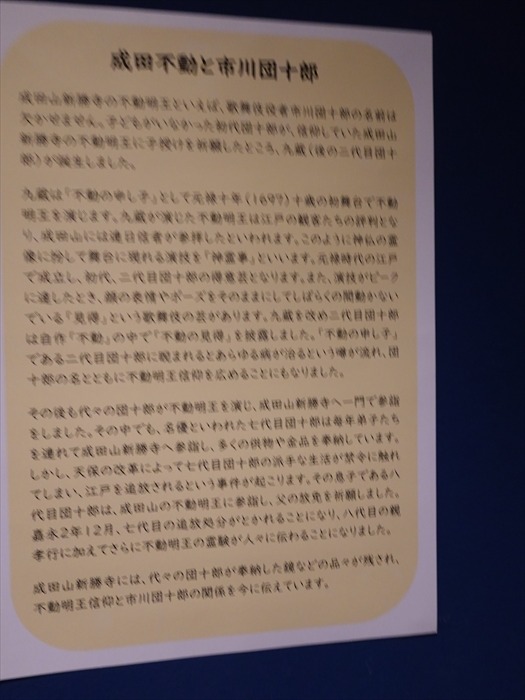

「 成田不動と市川団十郎

成田山新勝寺の不動明王といえば、歌舞伎役者の市川団十郎の名前は欠かせません。

子どもがいなかった初代団十郎が、成田山新勝寺の不動明王に子授けを祈願したところ

九蔵(後の二代目団十郎)が誕生しました。

九蔵は「不動の申し子」として元禄十年(1697)十歳の初舞台で不動明王を演じます。

九蔵が演じた不動明王は江戸の観客たちの評判となり、成田山には連日信者が参拝したと

いわれます。このように神仏の霊像に扮して舞台に現れる演技を「神霊事」といいます。

元禄時代の江戸で成立し、初代、二代目団十郎の得意芸となります。また演技がピークに

達したとき、顔の表情やポーズをそのままにしてしばらくの間動かないでいる「見得」と

いう歌舞伎の芸があります。九蔵を改め三代目団十郎は自作「不動の見得」を披露しました。

「不動の申し子」である二代目団十郎に睨まれるとあらゆる病が治るという噂が流れ、団十郎の

名とともに不動明王信仰を広めることにもなりました。

その後も代々の団十郎が不動明王を演じ、成田山新勝寺へ一門で参詣をしました。その中でも。

名優といわれた七代目団十郎は毎年弟子たちを連れて成田山新勝寺へ参詣し、多くの供物や

金品を奉納しています。しかし、天保の改革によって七代目団十郎の派手な生活が禁令に触れ

てしまい、江戸を追放されるという事件が起こります。その息子である八代目団十郎は、成田山

不動明王に参詣し、父の放免を祈願しました。嘉永2年12月、七代目の追放処分がとかれる

ことになり、八代目の親孝行に加えてさらに不動明王の霊験が人々に伝わることになりました。

成田山新勝寺には、代々の団十郎が奉納した鏡などの品々が残され、不動明王信仰と

市川団十郎の関係を今に伝えています。」

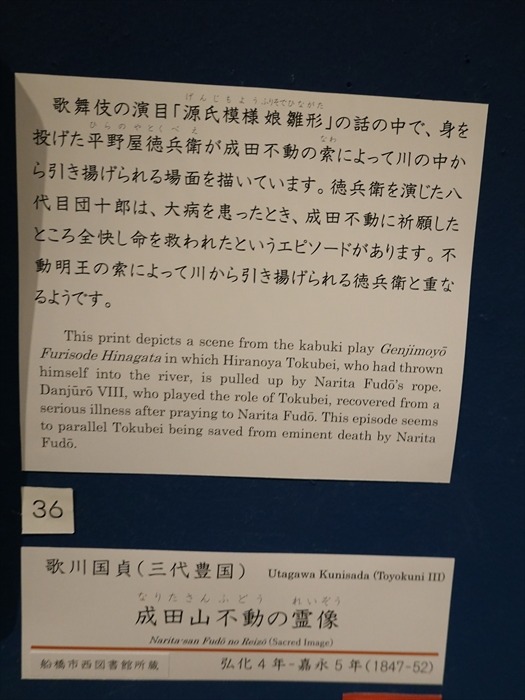

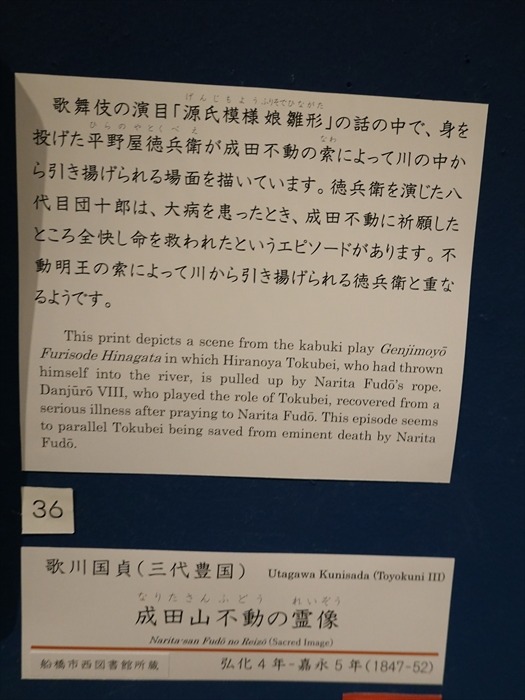

「 歌川国貞(三代豊国) 成田山不動の霊像 弘化4年一嘉永5年(1847-522) 」

「歌舞伎の演目「源氏模様娘雛形」の話の中で、身を投げた平野屋徳兵衛が成田不動の索によって

川の中から引き揚げられる場面を描いています。徳兵衛を演じた八代目団十郎は、大病を患った

とき、成田不動に祈願したところ全快し命を救われたというエピソードがあります。不動明王の

索によって川から引き揚げられる徳兵衛と重なるようです。」

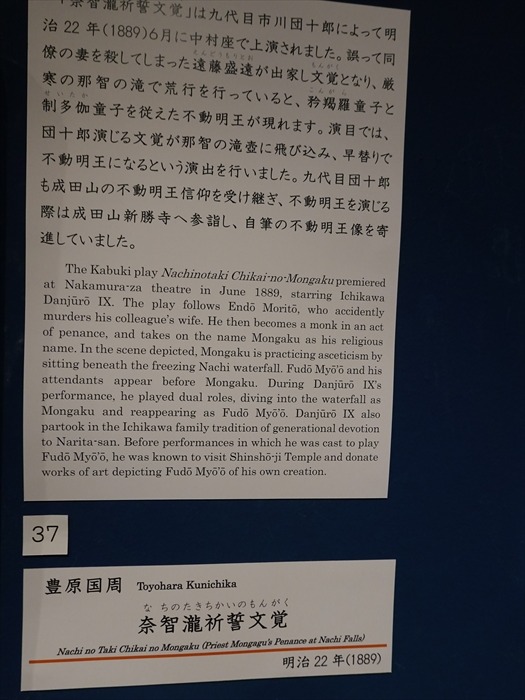

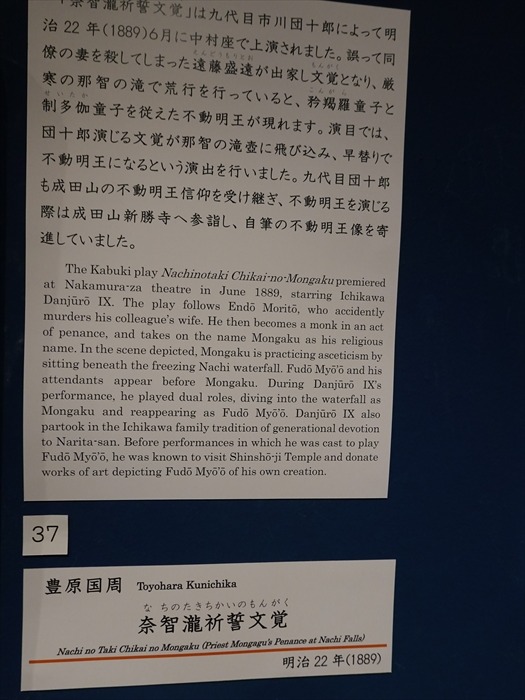

「 豊原国周 奈智瀧祈誓文覚 明治22年 」。

右 から。

中央 。

左。

「「 奈智瀧祈誓文覚 」は九代目市川団十郎によって明治22年(1889) 6月に中村座で上演され

ました。誤って同僚の妻を殺してしまた遠藤盛遠が出家し文覚となり、厳寒の那智の滝で荒行を

行っていると、矜羯羅童子と制多伽童子を従えた不動明王が現れます。演目では、団十郎演じる

文覚が那智の滝壺に飛び込み、早替りで不動明王になるという演出を行いました。九代目団十郎も

成田山の不動明王信仰を受け継ぎ、不動明王を演じる際は成田山新勝寺へ参詣し、自筆の

不動明王像を寄進していました。」

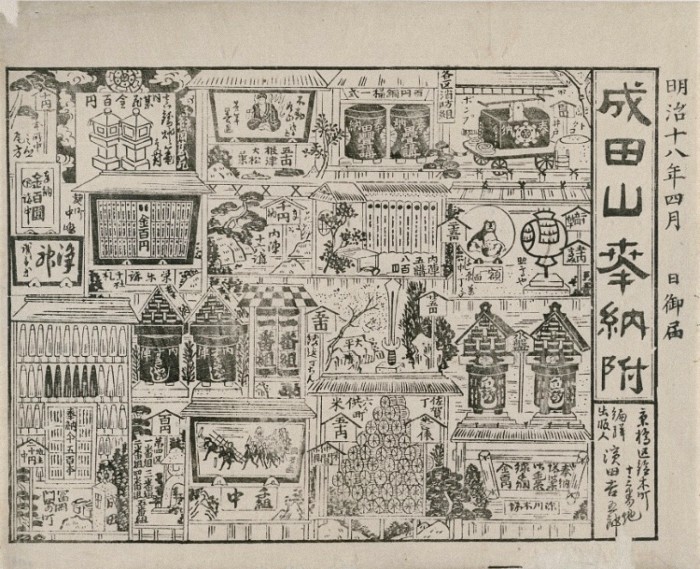

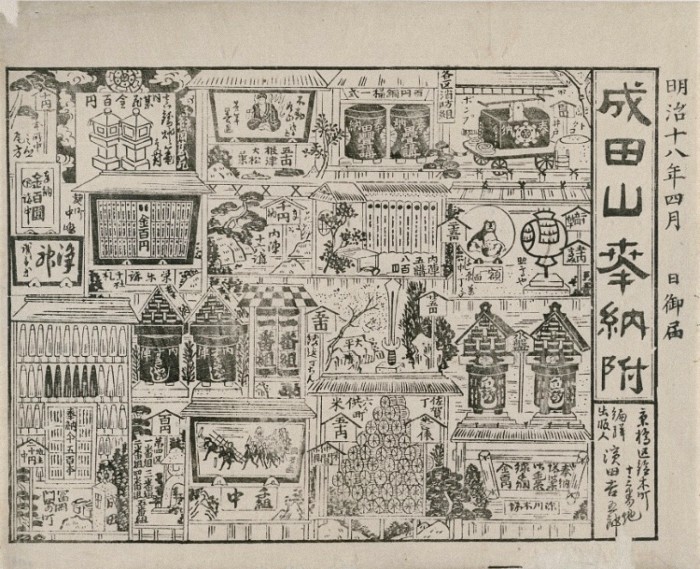

「 濱田吉五郎出版 成田山奉納附 明治18年(1885) 」 。

「奉納とは寺社に参する際のお賽践とは別に、食物や酒、金銭などを神仏に供物として捧げる

「 歌川国貞(三代豊国) 七代目市川団十郎成田参詣の図 文化12年-天保13年(1815-42) 」

「 歌川国貞(三代豊国) 成田山繁栄乃図 弘化4年-嘉永5年(1847-52) 」。

「成田山新勝寺に詣でる市川家の歌舞伎役者を描いています。左から2番目に描かれる

七代目団十郎(この時は、海老蔵と名乗る)をはじめ、市川家一門の役者たちが後に続きます。

成田山神勝寺との関係は、初代市川団十郎の信仰から始まり、以降代々の団十郎が参詣し

厄災消除のほか芸事上達などを願って不動明王への信仰を深めました。」

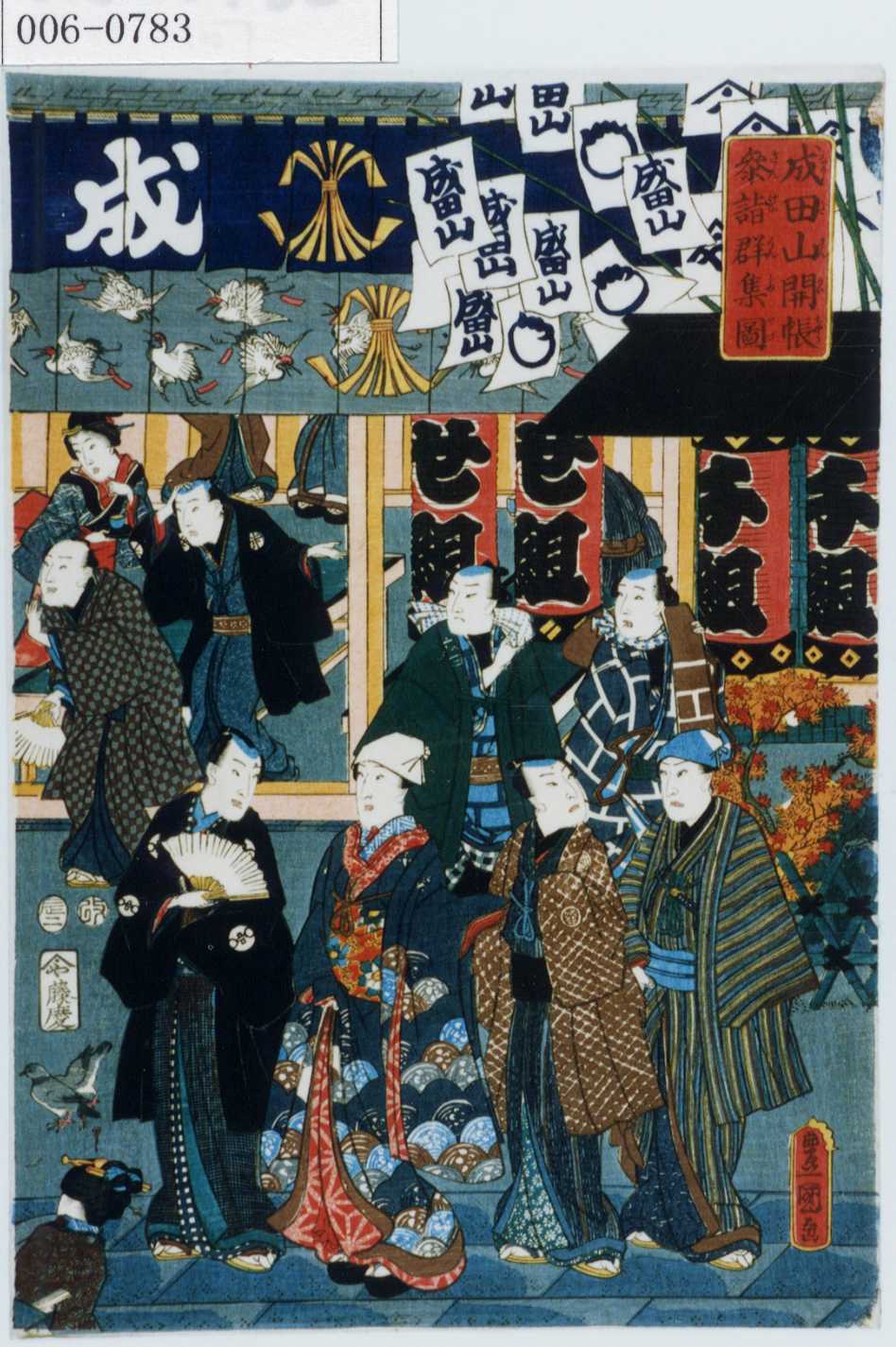

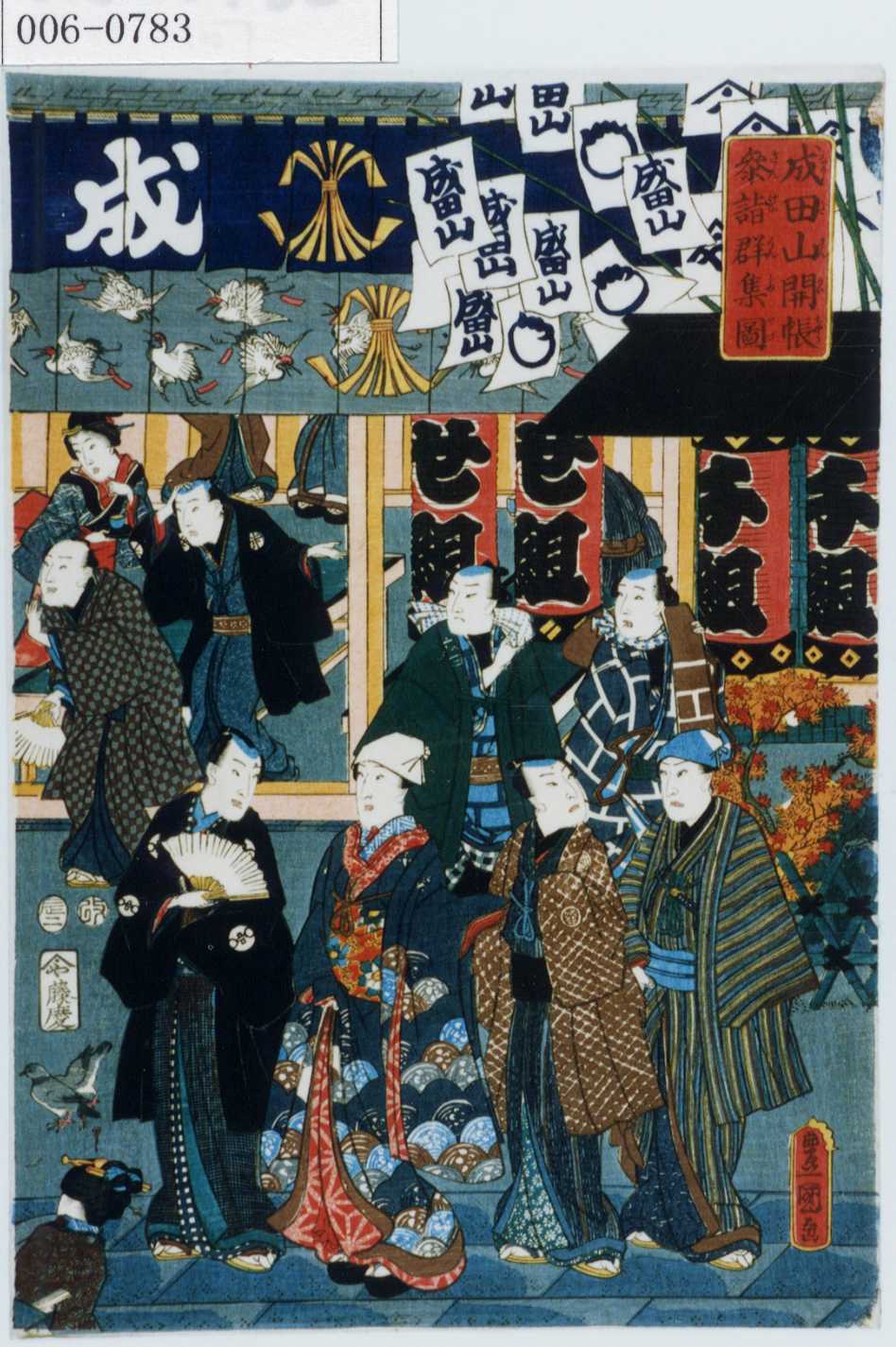

「 歌川国貞(三代豊国) 成田山開帳参詣群集図 安政3年(1856) 」。

「歌舞伎役者たちが成田山新勝寺の開帳にあわせて参詣にきている様子を描いています。

成田山新勝寺は、初代市川団十郎の信仰から江戸時代に多くの人々に知るられるように

なりました。歴代の団十郎の中でも七代目は門弟を連れて毎年参詣し、多くの奉納品を納めて

新勝寺と市川家の関係を深めたとされます。」

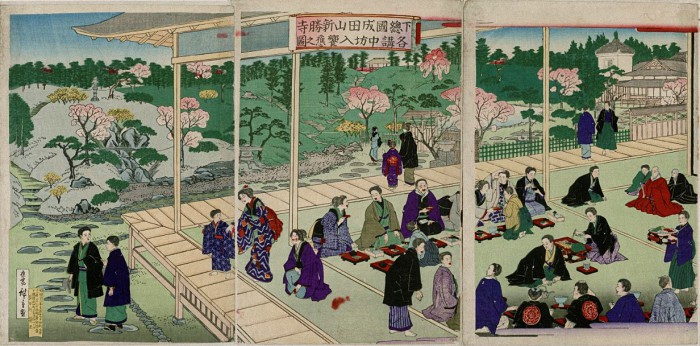

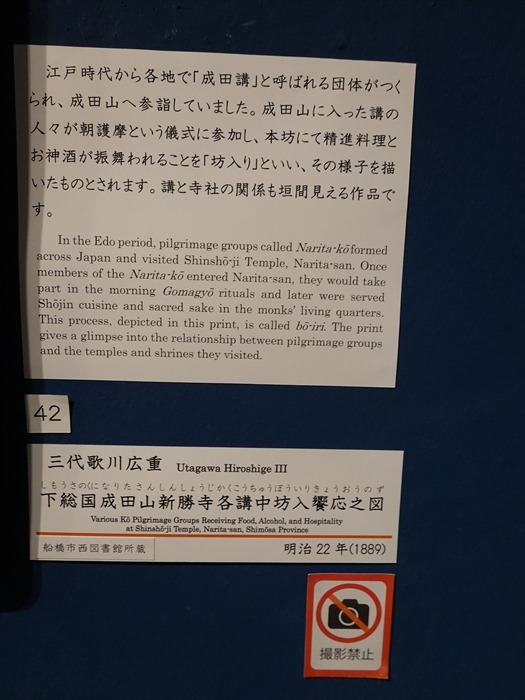

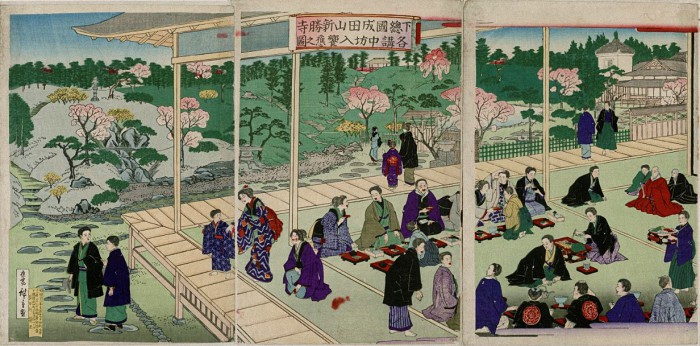

「 三代歌川広重 下総国成田山新勝寺各講中坊入饗応之図 明治22年(1889) 」。

「江戸時代から各地で「成田講」と呼ばれる団体がつくられ、成田山へ参詣していました。

成田山に入った講の人々が朝護摩という儀式に参加し、本坊にて精進料理とお神酒が振舞われる

ことを「坊入り」といい、その様子を描いたものとされます。講と寺社の関係も垣間見える作品

です。」

「 三代歌川広重

「 三代歌川広重 成田土産名所尽 明治23年(1890) 👈️リンク 」

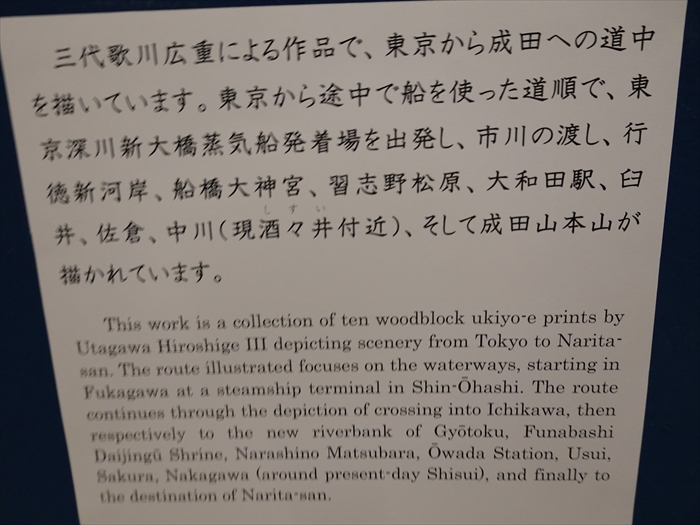

「三代歌川広重による作品で、東京から成田への道中を描いています。東京から途中で船を

使った道順で、東京深川新大橋蒸気船発着場を出発し、市川の渡し、行徳新河岸、船橋大神宮、

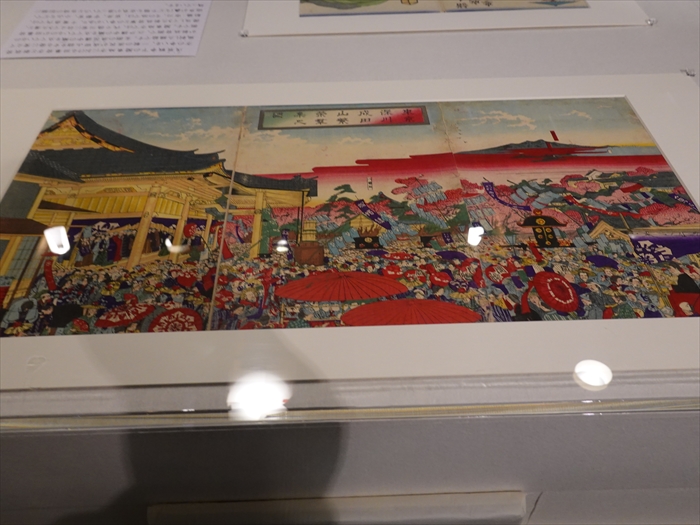

「 歌川国梅 東京深川成田山繁栄群集之図 明治18年(1885) 」。

正面から。

ネットから。

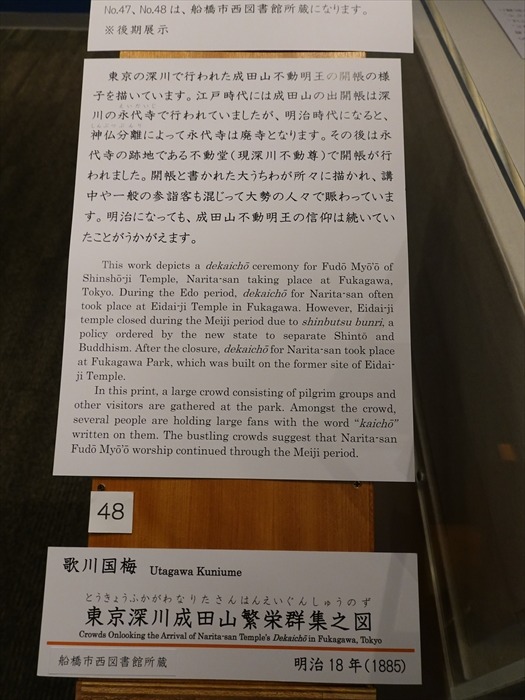

「東京の深川で行われた成田山不動明王の開帳の様子を描いています。江戸時代には成田山の

出開帳は深川の永代寺で行われていましたが、明治時代になると、神仏分離によって永代寺は

廃寺となります。その後は永代寺の跡地である不動堂(現深川不動尊)で開帳が行われました。

開帳と書かれた大うちわが所々に描かれ、講中や一般の参詣客も混じって大勢の人々で賑わって

います。明治になっても、成田山不動明王の信仰は続いていたことがうかがえます。」

・・・もどる・・・

・・・つづく・・・

「 藤沢宿 」

「藤沢宿は東海道の江戸日本橋から数えて6番目の宿場です。

江戸幕府の道中奉行所の記録では、藤沢宿の名物を「大山詣で、江の島弁財天詣で」と

記しています。

江戸時代の藤沢宿の特色の一つは多くの道が集まる場所であったことです。記しています。

南へ下る江の島道(江島神社・江の島弁財天へ)、遊行寺前で東へ向かう鎌倉道、

北へ向かう八王子道(滝山街道)、北西に向かう厚木道などがあリ、観光、流通の中心地と

なリました。

主な名所に、時宗総本山清浄光寺(通称は遊行寺)、江の島(江島神社)一ノ鳥居

(江の島は、宿場から一里ほど南)、四ッ谷の立場(宿と宿の間の休憩地)、

南湖(茅ヶ崎市)の左富士などがあリました。」

そして後期展示の案内。

「 歌川貞秀 利根川東岸弌覧 慶応4年(1868) 👈️リンク 」。

※後期展示 と。

「この画は、利根川(現江戸川)下流の市川・浦安方面と江戸川上空から眺めた形式の鳥瞰図です。

浦安です。遠景として、船橋から富津にかけての江戸湾を描いています。国府台の崖や真間の

入江はかなり誇張されており、必ずしも実景どおりではありませんが、全体としては当時の

様子をよく伝えています。」

そして次に

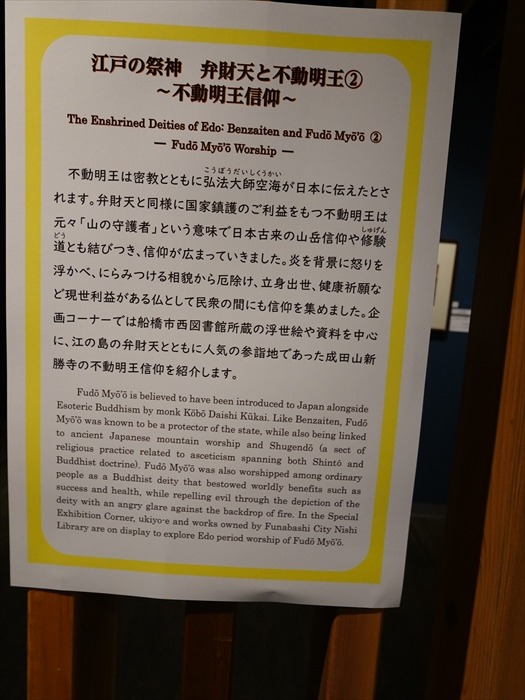

「 江戸の祭神 弁財天と不動明王②

~不動明王信仰~ 」

不動明王は密教とともに弘法大師空海が日本に伝えたとされます。弁財天と同様に国家鎮護の

ご利益をもつ不動明王は元々「山の守護者」という意味て日本古来の山岳信仰や修験道とも

結びつき、信仰が広まっていきました。炎を背景に怒りを浮かべ、にらみつける相貌から厄除け、

立身出世、健康祈願など現世利益がある仏として民衆の間にも信仰を集めました。企画コーナー

では船橋市西図書館所蔵の浮世絵や資料を中心に、江の島の弁財天とともに人気の参詣地で

あった成田山新勝寺の不動明王信仰を紹介します。」

ご利益をもつ不動明王は元々「山の守護者」という意味て日本古来の山岳信仰や修験道とも

結びつき、信仰が広まっていきました。炎を背景に怒りを浮かべ、にらみつける相貌から厄除け、

立身出世、健康祈願など現世利益がある仏として民衆の間にも信仰を集めました。企画コーナー

では船橋市西図書館所蔵の浮世絵や資料を中心に、江の島の弁財天とともに人気の参詣地で

あった成田山新勝寺の不動明王信仰を紹介します。」

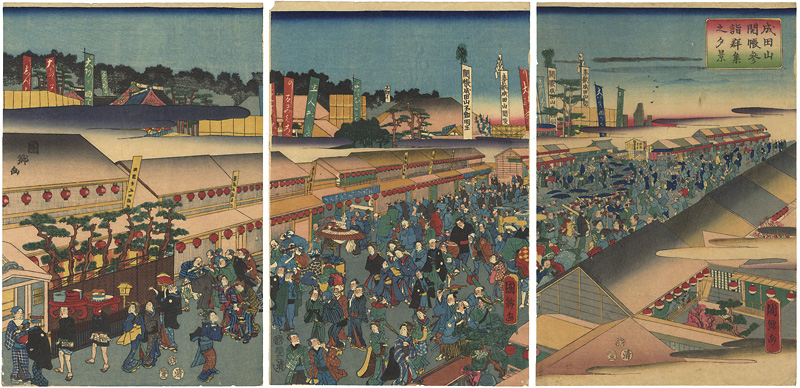

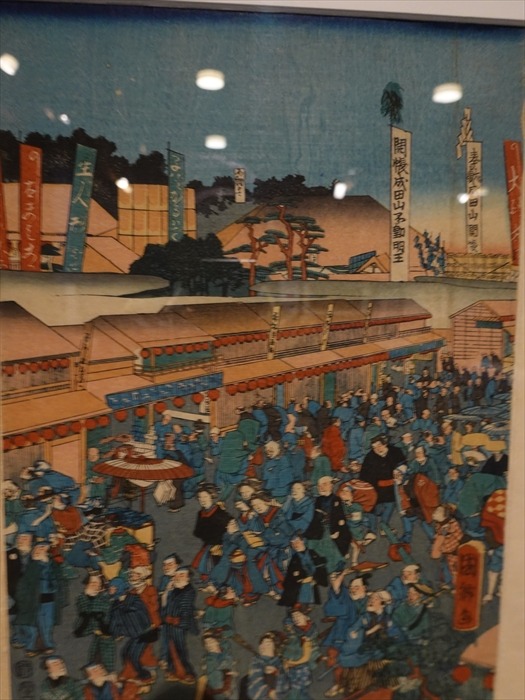

「 歌川国郷 成田山開帳参詣群集之夕景 安政3年(1856) 」。

ネットから。

右 から。

中央 。

左

「安政3年(1856)3月20日より60日間、深川永代寺で出開帳が行われました。

成田山新勝寺の本尊である不動明王は元禄16年(1703)から幕末までに江戸での出開帳を計11回

おこないました。開帳とは、厨子や戸張を開いて普段は見ることの出来ない秘仏を拝観させ、

民衆と結縁する宗教的行事のことです。この作品は、江の島コーナーに展示されているN0.28

「江の島弁才天開帳参詣群衆之図」と同じ構図で描かれています。作者も同じ歌川国郷です。」

不動明王像の御影 」。

「現在の千葉県鴨川市にある安国大山寺不動堂の不動明王像の御影です。御影(おみえ、みえい)

とは神仏、貴人、聖者などの姿を紙などで現したもので、神仏の肖像として寺社に参詣した際、

授けられるものです。安房国大山寺の開基は良弁上人といわれ、お告げによって安房国に

不動明王を鎮座したとされています。」

不動明王を鎮座したとされています。」

「 不動明王像 」。

「 歌川国利 千葉県下下総国埴生郡 成田山新勝寺境内一覧 明治14年(1881) 」。

「明治十八年の成田山新勝寺の境内を描いた浮世絵です。

鮮やかな色彩もあって、成田山の賑わいが伝わってきます。画面右下には成田講でしょうか、

多くの人々がこれからお参りする様です。作者の歌川国利は、明治時代に活動した浮世絵師で

名所絵のほか、明治以降の人々の様子や建造物などを描いた開化絵や風俗画、銅板の地図の

作成もおこないました。」

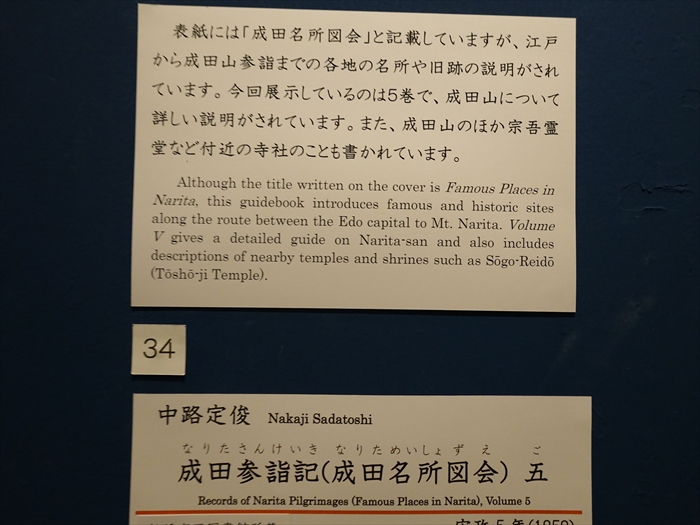

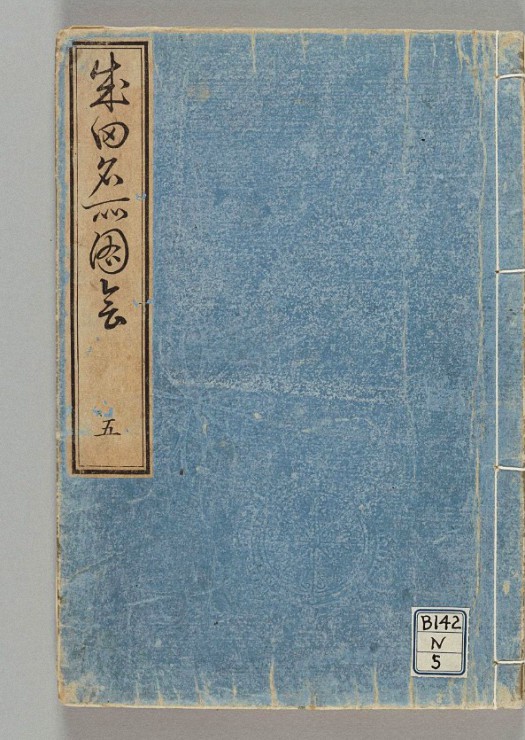

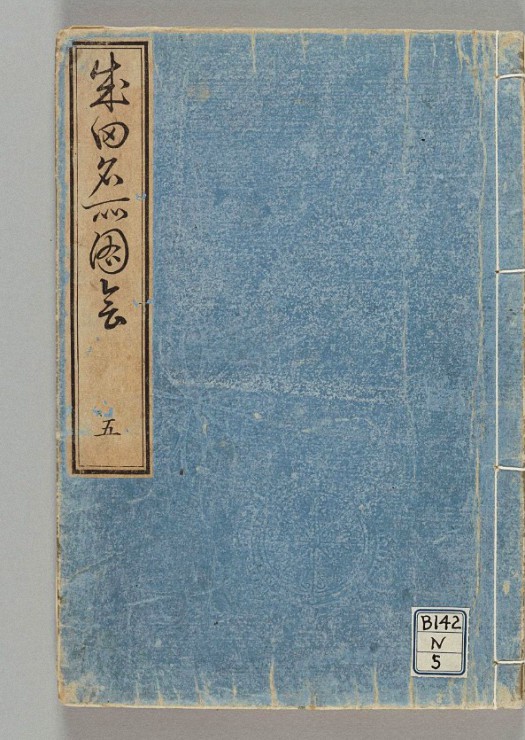

「 中路定俊 成田参詣記(成田名所図会) 五

👈️リンク

」

「表紙には「成田名所図会」と記載していますが、江戸から成田山参詣までの各地の名所や

旧跡の説明がされています。今回展示しているのは5巷で、成田山について詳しい説明が

されています。また、成田山のほか宗吾霊堂など付近の寺社のことも書かれています。」

「表紙には「成田名所図会」と記載していますが、江戸から成田山参詣までの各地の名所や

旧跡の説明がされています。今回展示しているのは5巷で、成田山について詳しい説明が

されています。また、成田山のほか宗吾霊堂など付近の寺社のことも書かれています。」

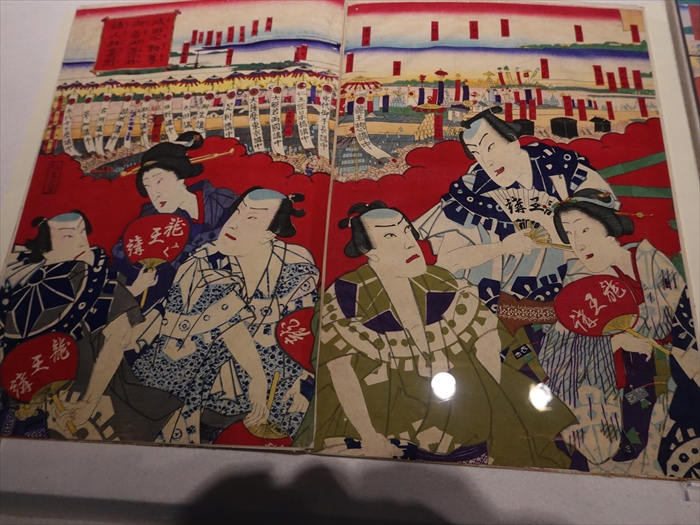

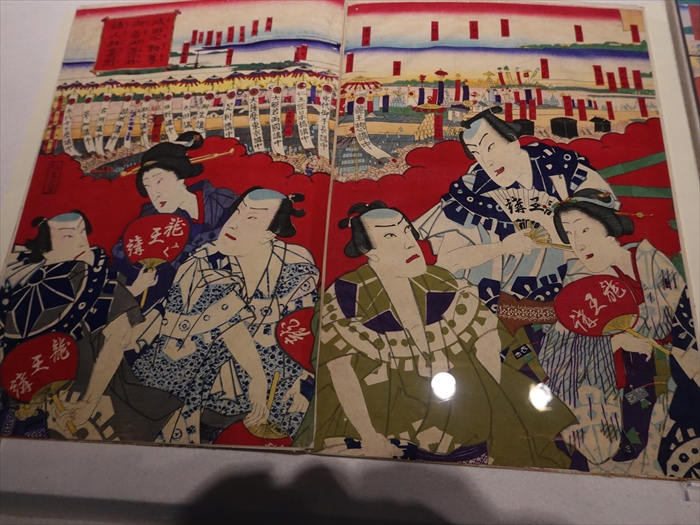

「 豊原国周 成田不動尊御着御道筋諸人群集図 明治6年(1873) 」。

「画面左側には、多くの講中の旗がはためいています。手前の人々が持っているうらわには、

「龍王講」と書かれています。龍王講は、龍神を信仰する目的で江戸時代に成立された講の

ひとつです。成田山新勝寺の本尊は不動明王ですが、様々な神仏が祀られており、その中に

龍神がいることから、参拝にきた講と考えられます。」

「 成田不動と市川団十郎

成田山新勝寺の不動明王といえば、歌舞伎役者の市川団十郎の名前は欠かせません。

子どもがいなかった初代団十郎が、成田山新勝寺の不動明王に子授けを祈願したところ

九蔵(後の二代目団十郎)が誕生しました。

九蔵は「不動の申し子」として元禄十年(1697)十歳の初舞台で不動明王を演じます。

九蔵が演じた不動明王は江戸の観客たちの評判となり、成田山には連日信者が参拝したと

いわれます。このように神仏の霊像に扮して舞台に現れる演技を「神霊事」といいます。

元禄時代の江戸で成立し、初代、二代目団十郎の得意芸となります。また演技がピークに

達したとき、顔の表情やポーズをそのままにしてしばらくの間動かないでいる「見得」と

いう歌舞伎の芸があります。九蔵を改め三代目団十郎は自作「不動の見得」を披露しました。

「不動の申し子」である二代目団十郎に睨まれるとあらゆる病が治るという噂が流れ、団十郎の

名とともに不動明王信仰を広めることにもなりました。

その後も代々の団十郎が不動明王を演じ、成田山新勝寺へ一門で参詣をしました。その中でも。

名優といわれた七代目団十郎は毎年弟子たちを連れて成田山新勝寺へ参詣し、多くの供物や

金品を奉納しています。しかし、天保の改革によって七代目団十郎の派手な生活が禁令に触れ

てしまい、江戸を追放されるという事件が起こります。その息子である八代目団十郎は、成田山

不動明王に参詣し、父の放免を祈願しました。嘉永2年12月、七代目の追放処分がとかれる

ことになり、八代目の親孝行に加えてさらに不動明王の霊験が人々に伝わることになりました。

成田山新勝寺には、代々の団十郎が奉納した鏡などの品々が残され、不動明王信仰と

市川団十郎の関係を今に伝えています。」

「 歌川国貞(三代豊国) 成田山不動の霊像 弘化4年一嘉永5年(1847-522) 」

「歌舞伎の演目「源氏模様娘雛形」の話の中で、身を投げた平野屋徳兵衛が成田不動の索によって

川の中から引き揚げられる場面を描いています。徳兵衛を演じた八代目団十郎は、大病を患った

とき、成田不動に祈願したところ全快し命を救われたというエピソードがあります。不動明王の

索によって川から引き揚げられる徳兵衛と重なるようです。」

「 豊原国周 奈智瀧祈誓文覚 明治22年 」。

右 から。

中央 。

左。

「「 奈智瀧祈誓文覚 」は九代目市川団十郎によって明治22年(1889) 6月に中村座で上演され

ました。誤って同僚の妻を殺してしまた遠藤盛遠が出家し文覚となり、厳寒の那智の滝で荒行を

行っていると、矜羯羅童子と制多伽童子を従えた不動明王が現れます。演目では、団十郎演じる

文覚が那智の滝壺に飛び込み、早替りで不動明王になるという演出を行いました。九代目団十郎も

成田山の不動明王信仰を受け継ぎ、不動明王を演じる際は成田山新勝寺へ参詣し、自筆の

不動明王像を寄進していました。」

「 濱田吉五郎出版 成田山奉納附 明治18年(1885) 」 。

「奉納とは寺社に参する際のお賽践とは別に、食物や酒、金銭などを神仏に供物として捧げる

ことです。神仏を敬い、御魂を鎮め愉しませることを目的としてはじまりました。

成田山へ奉納した供物や金銭の内容から、成田山の不動明王とともに信仰されていた

芝山仁王尊と宗吾霊堂へ奉納した供物も描かれています。神仏に対する当時の信仰が読み

取れます。」

成田山へ奉納した供物や金銭の内容から、成田山の不動明王とともに信仰されていた

芝山仁王尊と宗吾霊堂へ奉納した供物も描かれています。神仏に対する当時の信仰が読み

取れます。」

「 歌川国貞(三代豊国) 七代目市川団十郎成田参詣の図 文化12年-天保13年(1815-42) 」

「8枚続の一図です。文化・文政期に一世を風靡した人気歌舞伎役者「成田屋」七代目市川

団十郎が赤子を連れて成田山新勝寺に宮参りをする図とされています。描かれている赤子は、

文政6年10月5日に、生れた新之助です。新之助は後に八代目団十郎になりました。 」

団十郎が赤子を連れて成田山新勝寺に宮参りをする図とされています。描かれている赤子は、

文政6年10月5日に、生れた新之助です。新之助は後に八代目団十郎になりました。 」

「 歌川国貞(三代豊国) 成田山繁栄乃図 弘化4年-嘉永5年(1847-52) 」。

「成田山新勝寺に詣でる市川家の歌舞伎役者を描いています。左から2番目に描かれる

七代目団十郎(この時は、海老蔵と名乗る)をはじめ、市川家一門の役者たちが後に続きます。

成田山神勝寺との関係は、初代市川団十郎の信仰から始まり、以降代々の団十郎が参詣し

厄災消除のほか芸事上達などを願って不動明王への信仰を深めました。」

「 歌川国貞(三代豊国) 成田山開帳参詣群集図 安政3年(1856) 」。

「歌舞伎役者たちが成田山新勝寺の開帳にあわせて参詣にきている様子を描いています。

成田山新勝寺は、初代市川団十郎の信仰から江戸時代に多くの人々に知るられるように

なりました。歴代の団十郎の中でも七代目は門弟を連れて毎年参詣し、多くの奉納品を納めて

新勝寺と市川家の関係を深めたとされます。」

「 歌川国資(三代豊国) 御礼参り贔屓船之図 弘化4年-嘉永5年(1847-52)

」

「江戸から船で成田詣に行きうときには、江戸川を上り、関宿から利根川を下り、

木下・安食河岸に出て そこから陸路を成田に向う道中となります。背景には筑波山が

見えており、前景に描かれた2艘の船に乗るのは、大絵馬の奉納に向かう歌舞伎役者の

一行です。」

「江戸から船で成田詣に行きうときには、江戸川を上り、関宿から利根川を下り、

木下・安食河岸に出て そこから陸路を成田に向う道中となります。背景には筑波山が

見えており、前景に描かれた2艘の船に乗るのは、大絵馬の奉納に向かう歌舞伎役者の

一行です。」

「 三代歌川広重 下総国成田山新勝寺各講中坊入饗応之図 明治22年(1889) 」。

「江戸時代から各地で「成田講」と呼ばれる団体がつくられ、成田山へ参詣していました。

成田山に入った講の人々が朝護摩という儀式に参加し、本坊にて精進料理とお神酒が振舞われる

ことを「坊入り」といい、その様子を描いたものとされます。講と寺社の関係も垣間見える作品

です。」

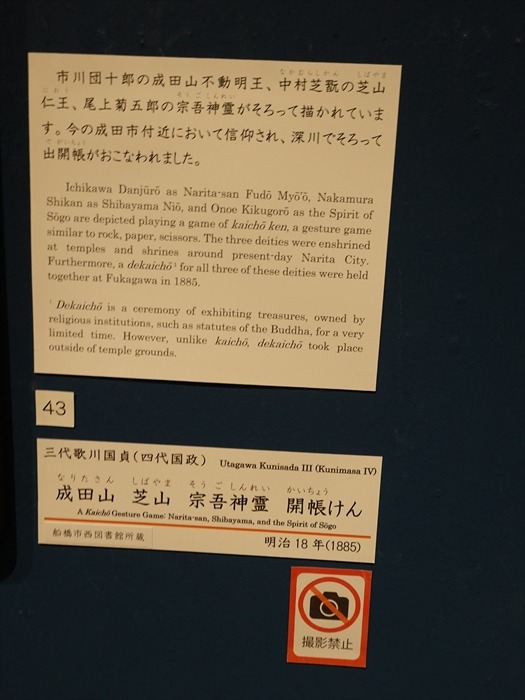

「 三代歌川国貞(四代国政) 成田山 芝山 宗吾神霊 開帳けん 明治18年(1885)

」

「市川団十郎の成田山不動明王、中村芝翫の芝山仁王、尾上菊五郎の宗吾神霊がそろって

描かれています。今の成田市竹近において信仰され、深川でそろって出開帳がおこなわれました。」

「市川団十郎の成田山不動明王、中村芝翫の芝山仁王、尾上菊五郎の宗吾神霊がそろって

描かれています。今の成田市竹近において信仰され、深川でそろって出開帳がおこなわれました。」

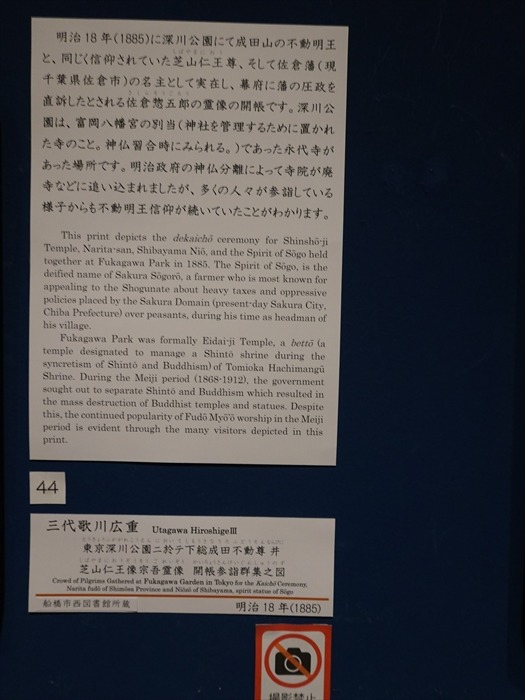

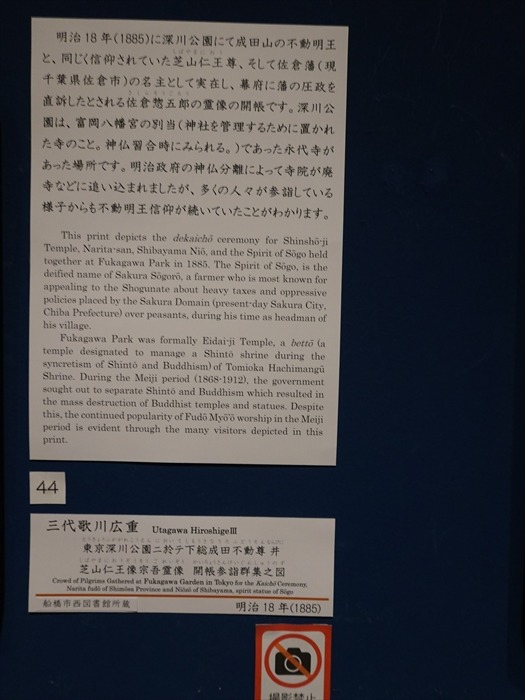

「 三代歌川広重

東京深川公園ニ於テ下総成田不動尊 幷

芝山仁王像宗吾霊像 開帳参詣群集之図

明治18年(1885)

「明治18年(1885)に深川公園にて成田山の不動明王と、同じく信仰されていた芝山仁王尊、

そして佐倉藩(現千葉県佐倉市)の名主として実在し、幕府に藩の圧政を直訴したとされる

佐倉惣五郎の霊像の開帳です。深川公園は、富岡八幡宮の別当(神社を管理するために置かれた

寺のこと。神仏習合時にみられる。)であった永代寺があった場听です。明治政府の神仏分離に

よって寺院が廃寺などに追い込まれましたが、多くの人々が参詣している様子からも

不勳明王信仰が続いていたことがわかります。」

「明治18年(1885)に深川公園にて成田山の不動明王と、同じく信仰されていた芝山仁王尊、

そして佐倉藩(現千葉県佐倉市)の名主として実在し、幕府に藩の圧政を直訴したとされる

佐倉惣五郎の霊像の開帳です。深川公園は、富岡八幡宮の別当(神社を管理するために置かれた

寺のこと。神仏習合時にみられる。)であった永代寺があった場听です。明治政府の神仏分離に

よって寺院が廃寺などに追い込まれましたが、多くの人々が参詣している様子からも

不勳明王信仰が続いていたことがわかります。」

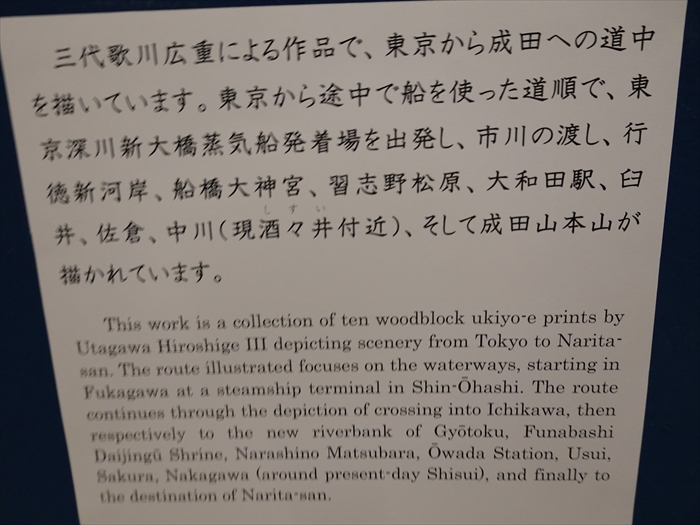

「 三代歌川広重 成田土産名所尽 明治23年(1890) 👈️リンク 」

「三代歌川広重による作品で、東京から成田への道中を描いています。東京から途中で船を

使った道順で、東京深川新大橋蒸気船発着場を出発し、市川の渡し、行徳新河岸、船橋大神宮、

習志野松原、大和田駅、臼井、佐倉、中川(現酒々井付近)、そして成田山本山が描かれて

います。」

います。」

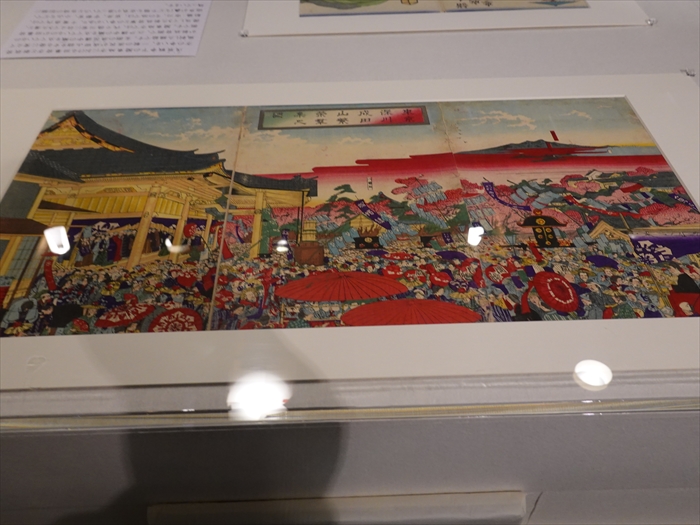

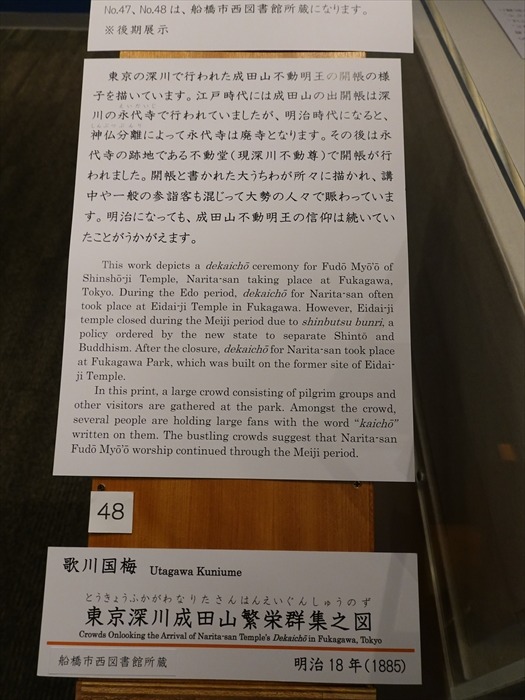

「 歌川国梅 東京深川成田山繁栄群集之図 明治18年(1885) 」。

正面から。

ネットから。

「東京の深川で行われた成田山不動明王の開帳の様子を描いています。江戸時代には成田山の

出開帳は深川の永代寺で行われていましたが、明治時代になると、神仏分離によって永代寺は

廃寺となります。その後は永代寺の跡地である不動堂(現深川不動尊)で開帳が行われました。

開帳と書かれた大うちわが所々に描かれ、講中や一般の参詣客も混じって大勢の人々で賑わって

います。明治になっても、成田山不動明王の信仰は続いていたことがうかがえます。」

・・・もどる・・・

・・・つづく・・・

お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう

[JINさんの農園] カテゴリの最新記事

-

鵠沼探訪:相模準四国八十八箇所はじまりの… 2025.11.29

-

鵠沼探訪:相模準四国八十八箇所はじまりの… 2025.11.28

-

鵠沼探訪:相模準四国八十八箇所はじまりの… 2025.11.27

【毎日開催】

15記事にいいね!で1ポイント

10秒滞在

いいね!

--

/

--

© Rakuten Group, Inc.