PR

X

Keyword Search

▼キーワード検索

Comments

【お届けに行って、…

New!

Gママさん

New!

Gママさん

続日本100名城東北の… New! オジン0523さん

2週連続で岡山県立… New!

隠居人はせじぃさん

New!

隠居人はせじぃさん

エコハウスにようこそ ecologicianさん

noahnoah研究所 noahnoahnoahさん

New!

Gママさん

New!

Gママさん続日本100名城東北の… New! オジン0523さん

2週連続で岡山県立…

New!

隠居人はせじぃさん

New!

隠居人はせじぃさんエコハウスにようこそ ecologicianさん

noahnoah研究所 noahnoahnoahさん

Calendar

カテゴリ: JINさんの農園

「 浅草寺

」の散策を続ける。

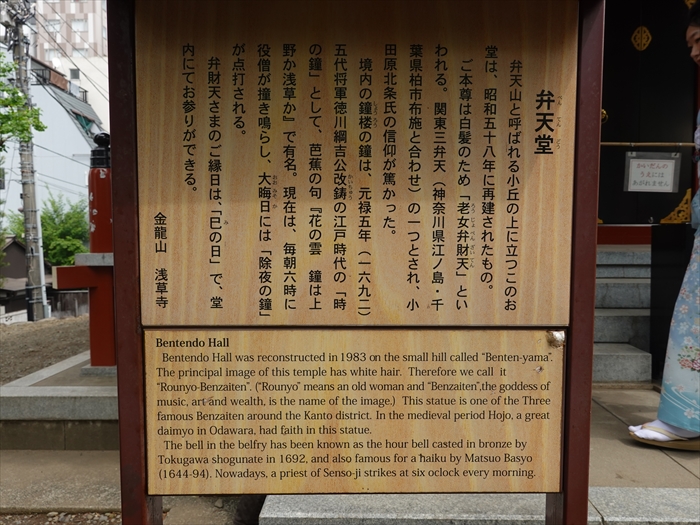

次に訪ねたのが、石段の上にあった「 弁天堂 」。

本堂南東にある小高い丘は、弁財天を祀る弁天堂が建つことから 弁天山 と呼ばれる。弁財天は

池中の小島に祀られることが多いが、弁天山もかつては池の中にあった。現在、池は埋め立て

られて公園となっている。

弁財天は七福神のなかの唯一の女神である。弁天堂のご本尊は白髪であるため、「老女弁天」と

「関東の三弁天」として名高い。弁財天は、十二支の「巳の日」が縁日で、この日は弁天堂の扉が

開かれて法要が営まれる と。

「 扇塚 」碑。

浅草寺境内の弁天山 に、二代花柳徳太郎師が建立した「 扇塚 」があった。

日本舞踊では扇子をよく使うが、「扇塚」は古くなり、使えなくなった扇子に感謝し、

供養するところ。

一年に一度、初代から四代(現在)花柳徳太郎ゆかりの人たちが集まって、扇の供養を

している と。

受く 同二十四年十三歳西郷邸に於て英照皇太后御前舞踊鶴亀を演ず 同三十六年初代寿輔歿後

大正十二年迄花柳家元を継承 同三十八年柳櫻会創立公演九十八回に及ぶ 大正七年初代寿輔嗣子

芳三郎に家元を譲り大正十二年自ら分家家元となり 昭和三十四年十一月三日多年舞踊界に

盡瘁せる功に依り紫綬褒賞を授与せらる 同三十八年一月十二日歿す 享年八十六歳

安隆院達道寿徳居士と諡して深川増林寺に葬る 二代徳太郎故人の遺志に依り茲に此碑を建つ

蘭垌 野田朗書」と刻まれているとネットから。

「 扇入 泉徳右衛門 」と刻まれた石箱。

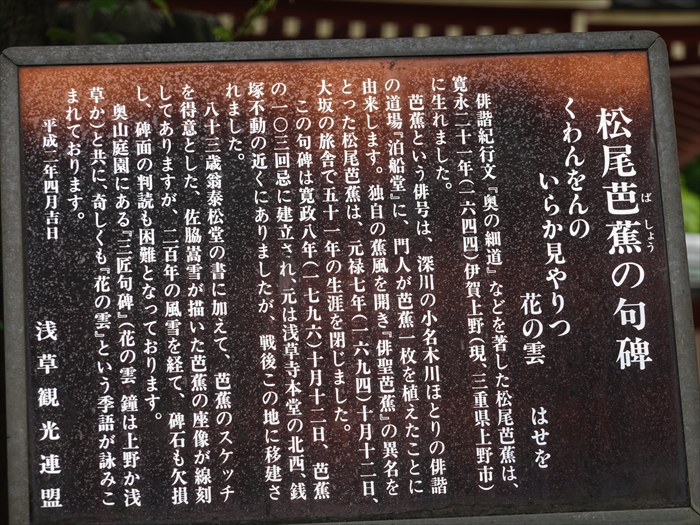

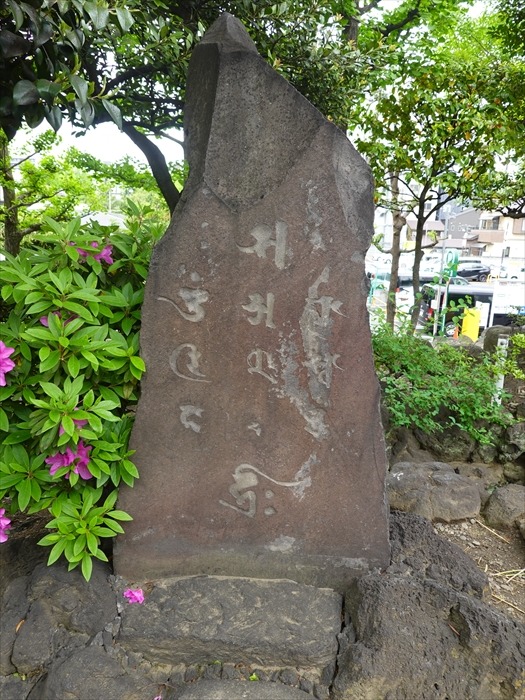

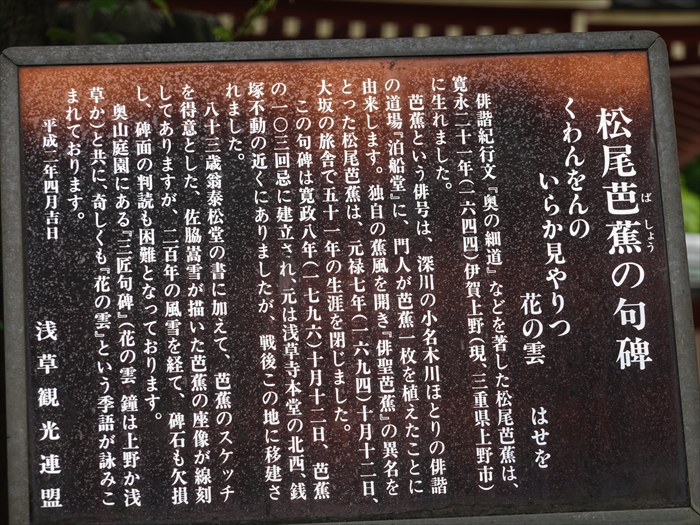

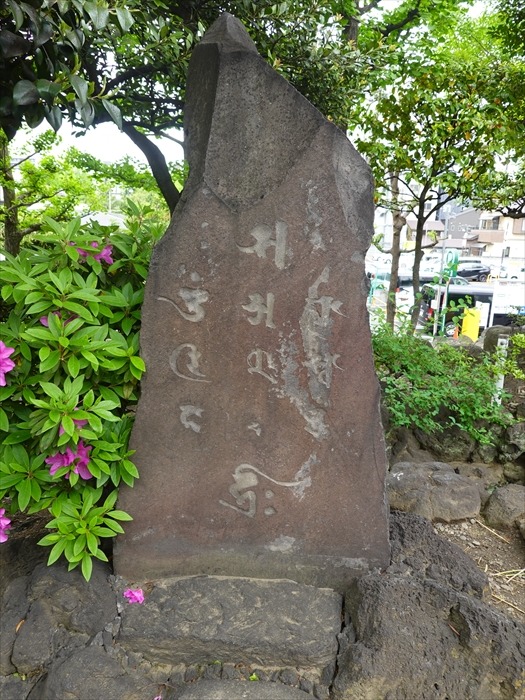

「 松尾芭蕉の句碑 」。

「 くわんをん(観音)の いらか見やりつ 花の雲 はせを 」と。

「 松尾芭蕉の句碑

石段を上りきると右側にあったのが「 時の鐘 」。

「 時の鐘 」をズームして。

「 時の鐘(浅草寺)

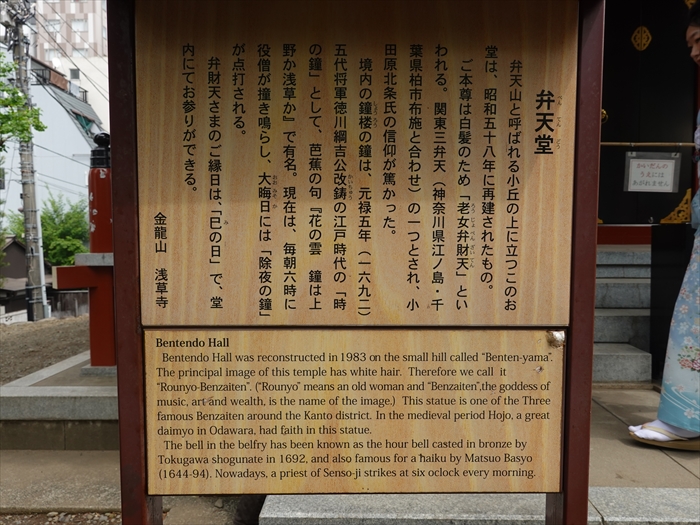

そして正面に「 弁天堂 」。

「 弁天堂

「弁天堂」の手前左にあった石碑は「 普閑の歌碑 」。

「かかるとはおもひさだめし・・・」の歌を刻んでいる と。(浅草大百科より)。

嘉永5(1852)年の建立。

「 聖観音真言梵字の碑 」

新吉原の山口巴屋が天保8(1837)年に奉納した碑。

「上部に聖観音の種字「サの字」。中部にオン・アロリ・キヤ・ソワカ・ボロン。

下部に弥陀の種字キリーク」(浅草大百科より引用)

再び「弁天堂」。

手を合わせる和服姿の女性は日本人!?

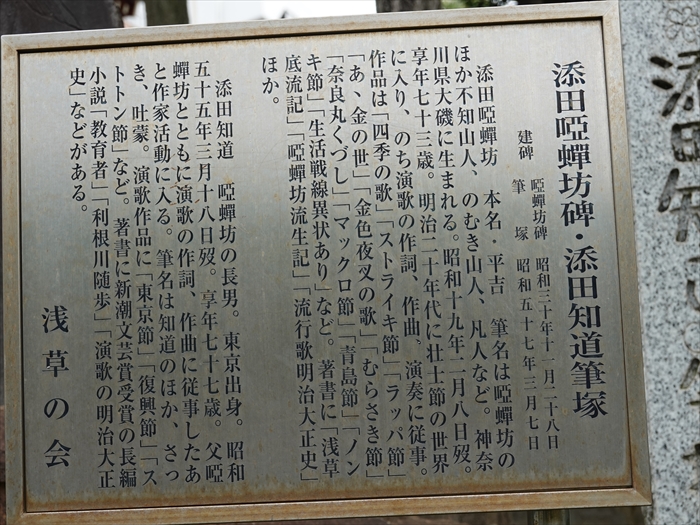

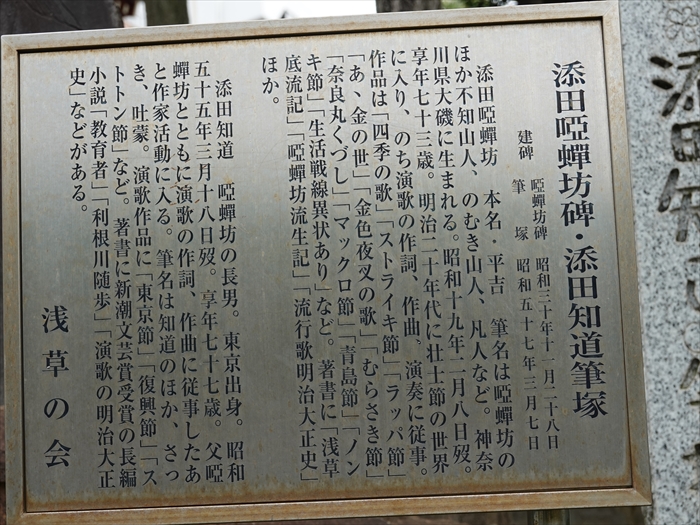

「 添田啞蝉坊碑・添田知道筆塚 」。

「 添田啞蝉坊碑・添田知道筆塚

「 情歌二六号 都々逸塚 亀屋忠兵衛 」碑。

明治百年を記念して1967年(昭和42)に建立された。亀屋忠兵衛と刻まれている。

亀屋忠兵衛は都々逸作家で、1962年(昭和37)に『都々逸下町 亀屋忠兵衛情歌集』を出版している。

都々逸(どどいつ)とは、江戸末期に初代の都々逸坊扇歌(1804年-1852年)によって大成された

口語による定型詩。七・七・七・五の音数律に従う。

弁天山 を下りて浅草神社方向に進む。

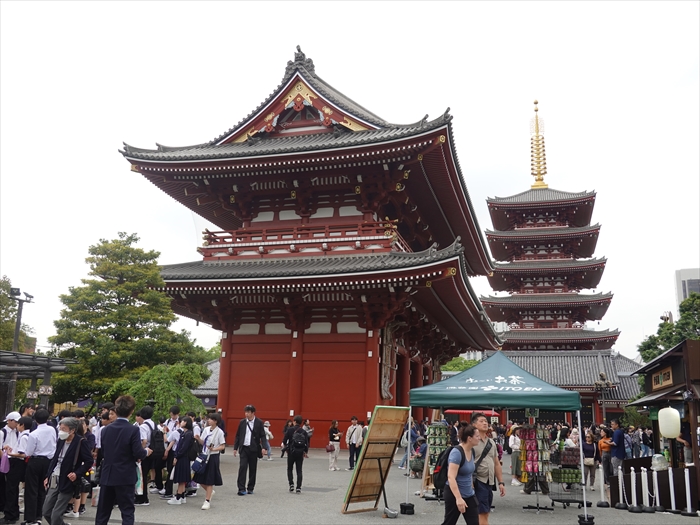

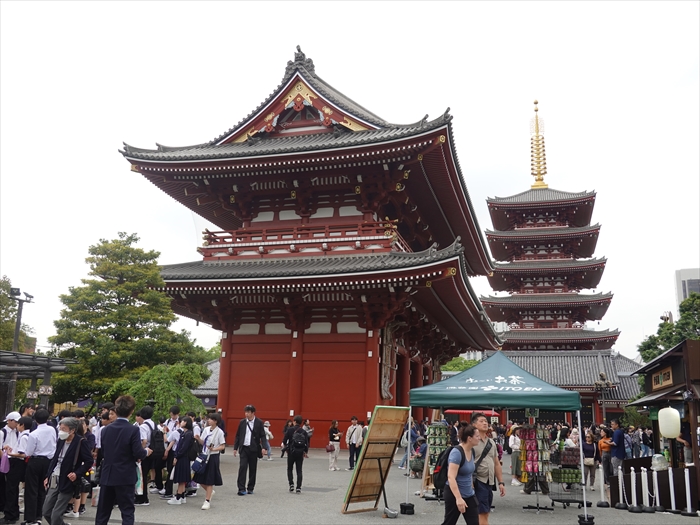

「浅草寺」の「宝蔵門」、「五重塔」は左手奥 に。

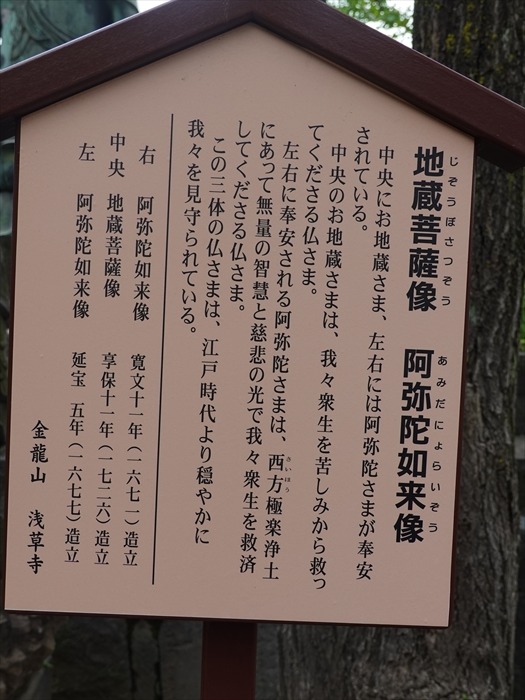

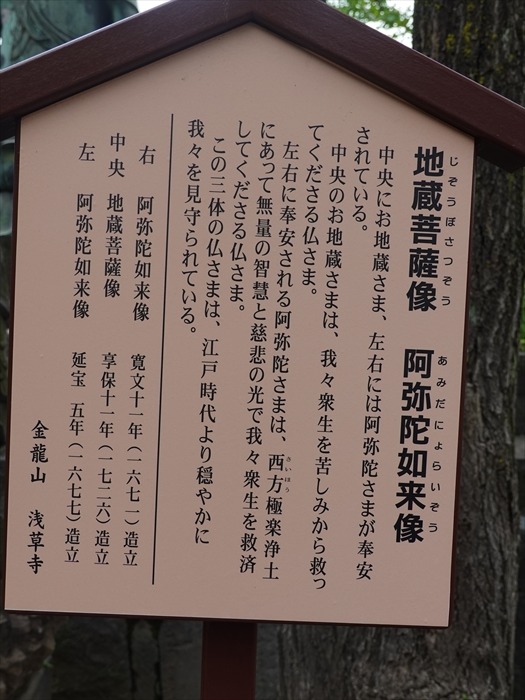

次に訪ねたのが「二尊仏」の裏側にあった「 地蔵菩薩像 阿弥陀如来像 」。

中央 地蔵菩薩像。

右 阿弥陀如来像。

左 阿弥陀如来像。

「 地蔵菩薩像 阿弥陀如来像

北に進むと、左手に再び藤棚が。

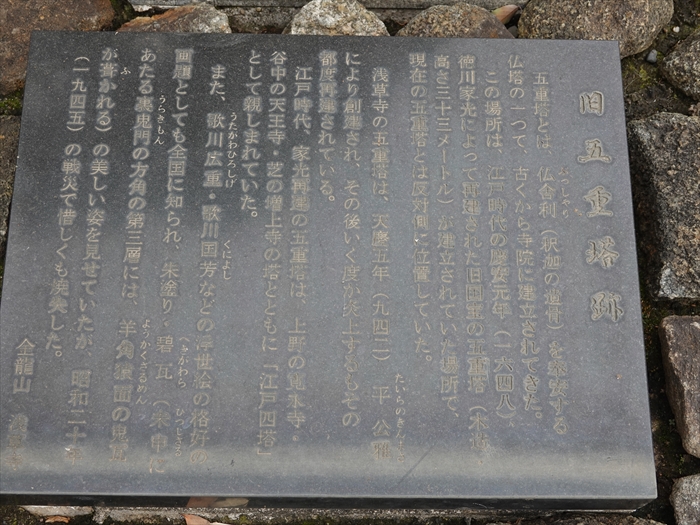

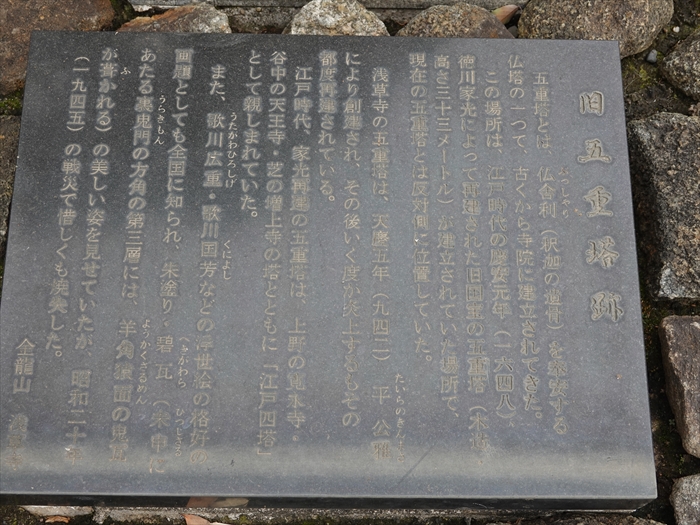

その先、右手にあったのが 「旧五十重塔跡」碑 。

旧国宝浅草寺五重塔は、本堂東南に位置し、塔内には、宝勝(ほうしょう)、妙色(みょうしょく)、

広博(こうはく)、甘露(かんろ)、離怖畏(りふい)の、五智如来尊像が安置されていました。

この塔は、上野寛永寺、芝増上寺、谷中天王寺の五重塔と並んで「江戸四塔」のひとつに数えられ、

長きに渡って人々に親しまれましたが、昭和20年(1945)3月14日の東京大空襲によって焼失

しました と。

「旧五十重塔跡

この場所 ◯ にあったと、ネットから。

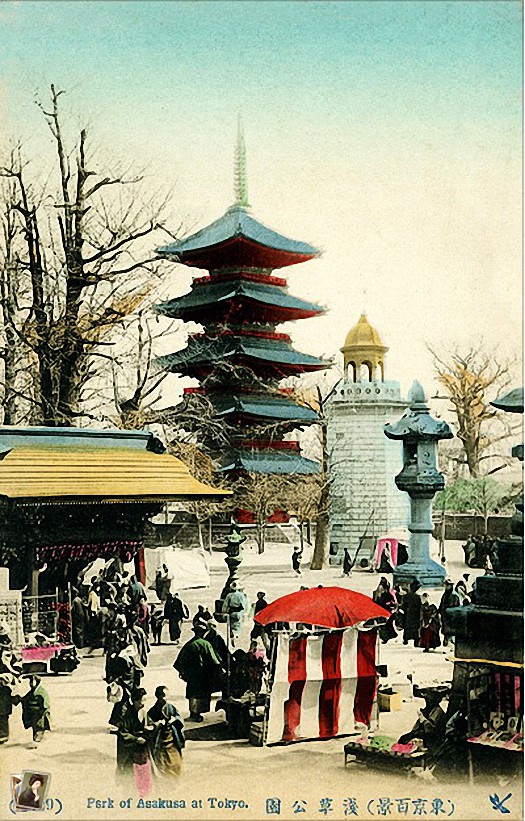

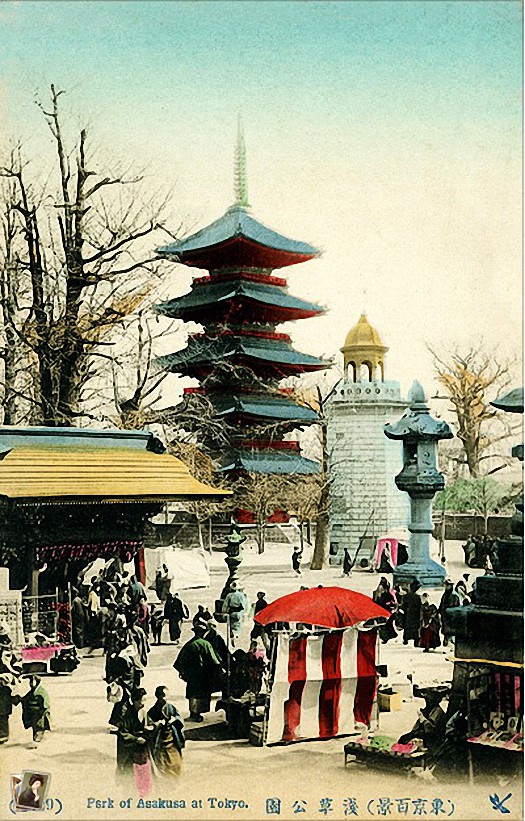

「 東京百景 浅草公園 」。

旧五重塔の写真。明治時代・一九〇七年前後の写真。

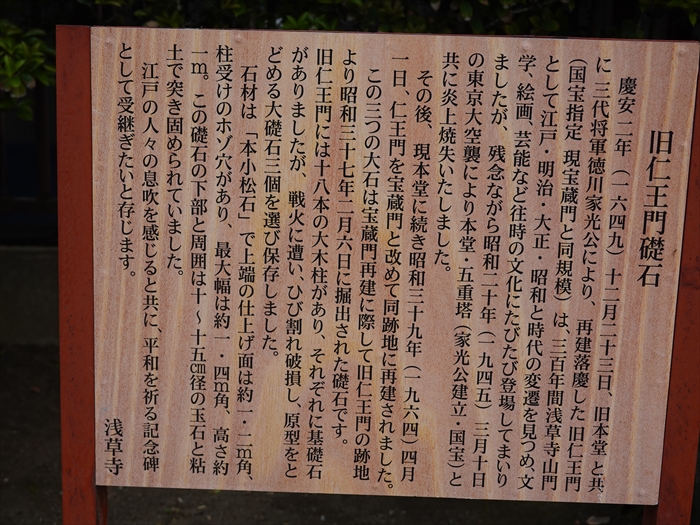

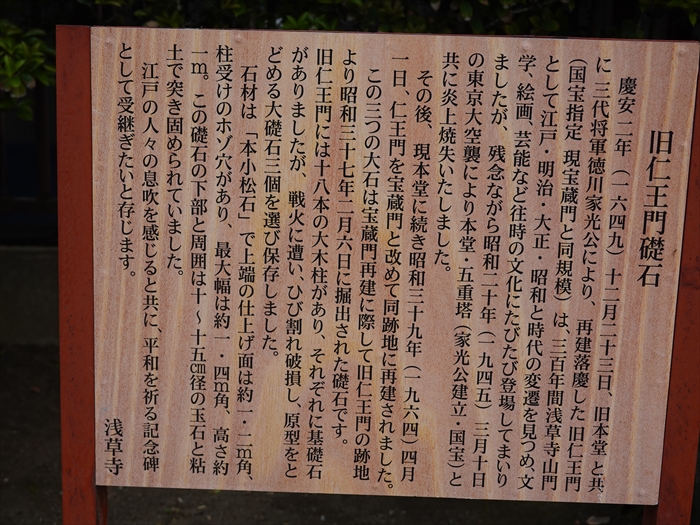

「 旧仁王門礎石 」

三個の巨大石が並んでいた。

近づいて。

「 旧仁王門礎石

「宝蔵門」と「五重塔」。

「 浅草寺の神木・いちょう 」。

「 浅草寺の神木・いちょう

「 五重塔 展望 地点 」と。

近づいて。

ここからの写真を。

右奥にあったのが「 浅草 二天門 」。

本堂の東に建つ朱塗りの門で、今の門は慶安2年(1649)に浅草寺の東門として創建された。

当初は随身門といわれ、豊岩間戸命、櫛岩間戸命を守護神像(随身像)として左右に祀っていた。

明治17年(1884)、神仏分離によって随身門に安置されていた随身像は、浅草神社に遷座されて、

鎌倉の鶴岡八幡宮から広目天と持国天の像が奉納された。このとき名称を随身門から二天門と

改めた。この二天の像は、昭和20年(1945)に修理先で戦災にあって惜しくも焼失し、現在の

持国・増長の二天像は、昭和32年(1957)に上野・寛永寺の厳有院(四代将軍徳川家綱霊廟)

から拝領した像。門に向かって右が持国天、左が増長天である。

二天門は境内に残る江戸時代初期の古建築として貴重であり、国の重要文化財に指定されている。

平成22年(2010)に改修を終え、創建当初の鮮やかな姿によみがえった 。

表側から。

この二天門は、慶安2年(1649)頃に浅草寺の東門として建立されたようであるが、江戸時代を

通じて浅草寺観音堂の西側に建てられた東照宮の随身門と伝えられ、随身像が安置されていた。

なお浅草寺の東照宮は元和4年(1618)に建立されたが、寛永8年(1631)と同19年の火災によって

浅草寺の他の諸堂とともに焼失し、その後東照宮は江戸城内の紅葉山に移された。

明治初年の神仏分離令によって門に安置された随身像は、仏教を守護する四天王のうち持国天

増長天の二天像に変わり、名称も二天門と改称した。

現在安置されている二天像は、京都七条の仏師、吉田兵部が江戸時代初期(17世紀後半)に制作

したもので(東京都指定有形文化財)、昭和32年に寛永寺巌有院殿(四代将軍徳川家綱)霊廟の

勅使門から移されたものである。

二天門は昭和25年、国指定重要文化財に指定された。

平成23年3月 台東区教育委員会」

「 増長天(左)・持国天(右)(江戸時代前期・吉田兵部藤房作・都重宝) 」 (ネットから)。

増長天(左)。

持国天(右)

・・・ もどる ・・・

・・・つ づく ・・・

次に訪ねたのが、石段の上にあった「 弁天堂 」。

本堂南東にある小高い丘は、弁財天を祀る弁天堂が建つことから 弁天山 と呼ばれる。弁財天は

池中の小島に祀られることが多いが、弁天山もかつては池の中にあった。現在、池は埋め立て

られて公園となっている。

弁財天は七福神のなかの唯一の女神である。弁天堂のご本尊は白髪であるため、「老女弁天」と

「関東の三弁天」として名高い。弁財天は、十二支の「巳の日」が縁日で、この日は弁天堂の扉が

開かれて法要が営まれる と。

「 扇塚 」碑。

浅草寺境内の弁天山 に、二代花柳徳太郎師が建立した「 扇塚 」があった。

日本舞踊では扇子をよく使うが、「扇塚」は古くなり、使えなくなった扇子に感謝し、

供養するところ。

一年に一度、初代から四代(現在)花柳徳太郎ゆかりの人たちが集まって、扇の供養を

している と。

受く 同二十四年十三歳西郷邸に於て英照皇太后御前舞踊鶴亀を演ず 同三十六年初代寿輔歿後

大正十二年迄花柳家元を継承 同三十八年柳櫻会創立公演九十八回に及ぶ 大正七年初代寿輔嗣子

芳三郎に家元を譲り大正十二年自ら分家家元となり 昭和三十四年十一月三日多年舞踊界に

盡瘁せる功に依り紫綬褒賞を授与せらる 同三十八年一月十二日歿す 享年八十六歳

安隆院達道寿徳居士と諡して深川増林寺に葬る 二代徳太郎故人の遺志に依り茲に此碑を建つ

蘭垌 野田朗書」と刻まれているとネットから。

「 扇入 泉徳右衛門 」と刻まれた石箱。

職業 日本舞踊家

肩書 泉流家元(初代)

本名 田代 民平

生年月日 大正13年 4月13日

経歴 幼少時より父母に師事。昭和15年泉流を創設、初代家元となる。古典の他、

創作舞踊に取り組み、軽妙、酒脱な芸風で高度な芸境を示した。代表作に

「あたま山」「芸阿呆」がある。

所属団体 日本舞踊協会

受賞 紫綬褒章〔平成1年〕 芸術祭賞優秀賞〔昭和45年 47年 48年 50年 51年 52年 53年

55年〕、舞踊批評家協会賞〔昭和55年〕、花柳寿応賞(第12回)〔昭和57年〕、

舞踊芸術賞〔昭和61年〕

55年〕、舞踊批評家協会賞〔昭和55年〕、花柳寿応賞(第12回)〔昭和57年〕、

舞踊芸術賞〔昭和61年〕

没年月日 平成3年 10月29日 (1991年)

家族 父=花柳 徳太郎(初代)、母=花柳 徳太郎(2代目)、妻=泉 摩津枝(舞踊家)、

長女=泉 徳右衛門(2代目)

長女=泉 徳右衛門(2代目)

「 松尾芭蕉の句碑 」。

「 くわんをん(観音)の いらか見やりつ 花の雲 はせを 」と。

「 松尾芭蕉の句碑

くわんをんの いらか見やりつ 花の雲 はせを

俳諧紀行文『奥の継道』などを著した松尾色蕉は、寬永二十一年(一六四四)伊賀上野(現、三重県

上野市)に生れました。

芭蕉という俳号は、深川の小名木川ほとりの俳諧の道場「泊船堂」に、門人が芭蕉一枚をえた

ことに由来します。独自の蕉風を開き「俳諧芭蕉」の異名をとった松尾芭蕉は、元禄七年

(一六九四)十月十二日、大坂の旅舎で五十一年の生涯を閉じました。

ことに由来します。独自の蕉風を開き「俳諧芭蕉」の異名をとった松尾芭蕉は、元禄七年

(一六九四)十月十二日、大坂の旅舎で五十一年の生涯を閉じました。

この句碑は寛政八年(一七九六)十月十二日、芭蕉の.一〇三回忌に建立され、元は浅草本堂の

北西、銭塚不動の近くにありましたが'戦後この地に移建されました。

北西、銭塚不動の近くにありましたが'戦後この地に移建されました。

八十三歳泰松堂の書に加えて、芭蕉のスケッチを得意とした、 佐脇嵩雪が描いた芭蕉の座像が

線刻 してありますが、二百年の風雪を経て、碑石も欠損し、碑面の判読も困難となっております。

線刻 してありますが、二百年の風雪を経て、碑石も欠損し、碑面の判読も困難となっております。

奥山庭園にある、『三匠句碑」(花の雲 鐘は上野か 浅草か)と共に、奇しくも「花の雲」という

季語が詠みこまれております。

季語が詠みこまれております。

平成二年四月吉日

浅草観光連盟」

石段を上りきると右側にあったのが「 時の鐘 」。

「 時の鐘 」をズームして。

「 時の鐘(浅草寺)

台東区浅草二丁日三番

江戸時代、人々に時刻を知らせる役割を果たしていたのが時の鐘である。当初、江戸城内に

あったが、江戸市街地の拡大にともない日本橋本石町にも設置され、さらには浅草寺や寛永寺

(上野山内)など、九個所でも時を知らせた。

あったが、江戸市街地の拡大にともない日本橋本石町にも設置され、さらには浅草寺や寛永寺

(上野山内)など、九個所でも時を知らせた。

鐘の大きさは、高さ二・一二メートル、直径一・五二メートル。

鐘銘によれば、撰文は浅草寺別当権僧正宣存で、元禄五年(一六九二)八月、五代将軍徳川綱吉の

命により、深川住の太田近江大掾藤原正次が改鋳し、その費用として下総(現、千葉県)関宿藩主

牧野備後守成貞か黄金二百両を寄進した。

命により、深川住の太田近江大掾藤原正次が改鋳し、その費用として下総(現、千葉県)関宿藩主

牧野備後守成貞か黄金二百両を寄進した。

この鐘は、時の鐘として、あるいは浅草寺の梵鐘として、さまざまな文学作品にも登場しているが、

中でも松尾芭蕉の句

中でも松尾芭蕉の句

花の雲 鐘は上野か 浅草か

は、あまりにも有名である。

昭和二十年三月の東京大空襲で火を浴びたが無事に残り、今なお昔のままの姿を見せている。

なお、鐘楼は同空襲で焼け落ち、昭和二十五年五月再建されたものである。

なお、鐘楼は同空襲で焼け落ち、昭和二十五年五月再建されたものである。

平成十一年三月

台東区教育委員会」

そして正面に「 弁天堂 」。

「 弁天堂

弁天山と呼ばれる小丘の上に立つこのお堂は、昭和五十八年に再建されたもの。

ご本尊は白髪のため「老女弁財天」といわれる。関東三弁天(神奈川県江ノ島・千葉県柏市布施と

合わせ)の一つとされ、小田原北条氏の信仰が篤かった。

合わせ)の一つとされ、小田原北条氏の信仰が篤かった。

境内の鐘椄の鐘は、元禄五年(一六九二)五代将軍徳川綱吉公改鋳の江戸時代の「時の鐘」として、

芭蕉の句『花の雲 鐘は上野か 浅草か』で有名。 現在は、毎朝六時に役僧が撞き鳴らし、大晦日には

「除夜の鐘」が点打される。

芭蕉の句『花の雲 鐘は上野か 浅草か』で有名。 現在は、毎朝六時に役僧が撞き鳴らし、大晦日には

「除夜の鐘」が点打される。

弁財天さまのご縁日は、「巳の日」で、堂内にてお参りができる。

金龍山浅草寺」

「弁天堂」の手前左にあった石碑は「 普閑の歌碑 」。

「かかるとはおもひさだめし・・・」の歌を刻んでいる と。(浅草大百科より)。

嘉永5(1852)年の建立。

「 聖観音真言梵字の碑 」

新吉原の山口巴屋が天保8(1837)年に奉納した碑。

「上部に聖観音の種字「サの字」。中部にオン・アロリ・キヤ・ソワカ・ボロン。

下部に弥陀の種字キリーク」(浅草大百科より引用)

再び「弁天堂」。

手を合わせる和服姿の女性は日本人!?

「 添田啞蝉坊碑・添田知道筆塚 」。

「 添田啞蝉坊碑・添田知道筆塚

建碑

唖蝉坊碑 昭和三十年十一月二十八日

筆 塚 昭和五十七年三月七日

添田唖蝉坊

本名・平吉 筆名は唖蝉坊のほか不知山人、のむき山人、凡人など。神奈川県大磯に生まれる。

昭和19年(1944)2月8日歿。享年73歳。明治20年代の壮士節の世界に入り、のち演歌の作詞、

作曲、演奏に従事。作品は「四季の歌」「ストライキ節」「ラッパ節」「ああ金の世」

「金色夜叉の歌」「むらさき節」「奈良丸くづし」「マックロ節」「青島節」「ノンキ節」

「生活戦線異状あり」など。著書に「浅草底流記」「唖蝉坊流生記」「流行歌明治大正正史」

ほか。

添田知道

唖蝉坊の長男。東京出身。昭和55年(1980)3月18日歿。享年77歳。父唖蝉坊とともに演歌の

作詞、作曲に従事したあと作家活動に入る。筆名は知道のほか、さっき、吐蒙。演歌作品に

「東京節」「復興節」「ストトン節」など。著書に新潮文芸賞受賞の長編小説「教育者」

「利根川随歩」「演歌の明治大正史」などがある。

浅草の会」

「 情歌二六号 都々逸塚 亀屋忠兵衛 」碑。

明治百年を記念して1967年(昭和42)に建立された。亀屋忠兵衛と刻まれている。

亀屋忠兵衛は都々逸作家で、1962年(昭和37)に『都々逸下町 亀屋忠兵衛情歌集』を出版している。

都々逸(どどいつ)とは、江戸末期に初代の都々逸坊扇歌(1804年-1852年)によって大成された

口語による定型詩。七・七・七・五の音数律に従う。

・立てば芍薬 坐れば牡丹 歩く姿は 百合の花(作者不詳)

・人の恋路を 邪魔する奴は 馬に蹴られて 死んじまえ(作者不詳) が有名だが。

弁天山 を下りて浅草神社方向に進む。

「浅草寺」の「宝蔵門」、「五重塔」は左手奥 に。

次に訪ねたのが「二尊仏」の裏側にあった「 地蔵菩薩像 阿弥陀如来像 」。

中央 地蔵菩薩像。

右 阿弥陀如来像。

左 阿弥陀如来像。

「 地蔵菩薩像 阿弥陀如来像

中央にお地蔵さま、左右には阿弥陀さまが奉安されている。

中央のお地蔵さまは、我々衆生を苦しみから救ってくださる仏さま。

左右に奉安される阿弥陀さまは、西方極楽浄土にあって無量の智慧と慈悲の光で我々衆生を

救済してくださる仏さま。

救済してくださる仏さま。

この三体の仏さまは、江戸時代より穏やかに我々を見守られている。

右 阿弥陀如来像 寛文十一年(一六七一)造立

中央 地蔵菩薩像 享保十一年(一七二六)造立

左 阿弥陀如来像 延宝五年(一六七七)造立

金龍山浅草寺」

北に進むと、左手に再び藤棚が。

その先、右手にあったのが 「旧五十重塔跡」碑 。

旧国宝浅草寺五重塔は、本堂東南に位置し、塔内には、宝勝(ほうしょう)、妙色(みょうしょく)、

広博(こうはく)、甘露(かんろ)、離怖畏(りふい)の、五智如来尊像が安置されていました。

この塔は、上野寛永寺、芝増上寺、谷中天王寺の五重塔と並んで「江戸四塔」のひとつに数えられ、

長きに渡って人々に親しまれましたが、昭和20年(1945)3月14日の東京大空襲によって焼失

しました と。

「旧五十重塔跡

五重塔とは、仏舎利(釈迦の遺骨)を奉安する仏塔の一つで、古くから寺院に建立されてきた。

この場所は、江戸時代の慶安元年(一六四八)、徳川家光 によって再建された旧国宝の五重塔

(木造・高さ三十三メートル)が建立されていた場所で、現在の五重塔とは反対側に位置していた。

(木造・高さ三十三メートル)が建立されていた場所で、現在の五重塔とは反対側に位置していた。

浅草寺の五重塔は、天慶五年(九四二)平公雅 により創建され、その後いく度か炎上するも

その都度再建されている。

その都度再建されている。

江戸時代、家光再建の五重塔は、上野寛永寺・谷中の天王寺・芝の増上寺の塔とともに「江戸四塔」

として親しまれていた。

として親しまれていた。

また、歌川広重 ・歌川国芳 などの浮世絵 の格好の画題としても全国に知られ、朱塗り・碧瓦

(未申にあたる裏鬼門の方角の第三層には、羊角猿面の鬼瓦が葺かれる)の美しい姿を見せていた

が、昭和二十年(一九四五)の戦災で惜しくも焼失した。

(未申にあたる裏鬼門の方角の第三層には、羊角猿面の鬼瓦が葺かれる)の美しい姿を見せていた

が、昭和二十年(一九四五)の戦災で惜しくも焼失した。

金龍山 浅草寺」

この場所 ◯ にあったと、ネットから。

「 東京百景 浅草公園 」。

旧五重塔の写真。明治時代・一九〇七年前後の写真。

「 旧仁王門礎石 」

三個の巨大石が並んでいた。

近づいて。

「 旧仁王門礎石

慶安二年(一六四九)十二月二十三日、旧本堂と共に三代将軍徳川家光公により、再建落慶した

旧仁王門(国宝指定現宝蔵門と同規模)は、三百年間浅草寺山門として江戸・明治・大正・昭和と

時代の変遷を見つめ、文学、絵画、芸能など往時の文化にたびたび登場してまいりましたが、

残念ながら昭和二十年(一九四五)三月十日の東京大空襲により本堂・五重塔(家光公建立・国宝)

と共に炎上焼失いたしました。

旧仁王門(国宝指定現宝蔵門と同規模)は、三百年間浅草寺山門として江戸・明治・大正・昭和と

時代の変遷を見つめ、文学、絵画、芸能など往時の文化にたびたび登場してまいりましたが、

残念ながら昭和二十年(一九四五)三月十日の東京大空襲により本堂・五重塔(家光公建立・国宝)

と共に炎上焼失いたしました。

その後、現本堂に続き昭和三十九年(一九六四)四月一日、仁王門を宝蔵門と改めて同跡地に再建

されました。 この三つの大石は宝蔵門再建に際して旧仁王門の跡地より昭和三十七年二月六日に

掘出された礎石 です。

されました。 この三つの大石は宝蔵門再建に際して旧仁王門の跡地より昭和三十七年二月六日に

掘出された礎石 です。

旧仁王門には十八本の大木柱があり、それそれに基礎石がありましたが、戦火に遭い、ひび割れ

破損し、原型をとどめる大礎石三個を選び保存しました。

破損し、原型をとどめる大礎石三個を選び保存しました。

石材は「本小松石」で上端の仕上げ面は約一・二m角、柱受けのホゾ穴があり、最大幅は

約一・四m角、高さ約一m。この礎石の下部と周囲は十~十五cm径の玉石と粘土で突き固められて

いました。

約一・四m角、高さ約一m。この礎石の下部と周囲は十~十五cm径の玉石と粘土で突き固められて

いました。

江戸の人々の息吹を感じると共に、平和を祈る記念碑として受継ぎたいと存じます。

浅草寺」

「宝蔵門」と「五重塔」。

「 浅草寺の神木・いちょう 」。

「 浅草寺の神木・いちょう

浅草寺本堂東南に位置するこのいちょうは、源頼朝公が浅草寺参拝の折、挿した枝から発芽したと

伝えられる。

伝えられる。

昭和五年に当時の文部省より天然記念物に指定されたが、昭和ニ十年三月十日の戦災で大半を焼失

した。今は天然記念物の指定は取り消されたが、あの戦災をくくり抜けた神木として、今も多くの

人々に暮われている。

金龍山 浅草寺」 した。今は天然記念物の指定は取り消されたが、あの戦災をくくり抜けた神木として、今も多くの

人々に暮われている。

「 五重塔 展望 地点 」と。

近づいて。

ここからの写真を。

右奥にあったのが「 浅草 二天門 」。

本堂の東に建つ朱塗りの門で、今の門は慶安2年(1649)に浅草寺の東門として創建された。

当初は随身門といわれ、豊岩間戸命、櫛岩間戸命を守護神像(随身像)として左右に祀っていた。

明治17年(1884)、神仏分離によって随身門に安置されていた随身像は、浅草神社に遷座されて、

鎌倉の鶴岡八幡宮から広目天と持国天の像が奉納された。このとき名称を随身門から二天門と

改めた。この二天の像は、昭和20年(1945)に修理先で戦災にあって惜しくも焼失し、現在の

持国・増長の二天像は、昭和32年(1957)に上野・寛永寺の厳有院(四代将軍徳川家綱霊廟)

から拝領した像。門に向かって右が持国天、左が増長天である。

二天門は境内に残る江戸時代初期の古建築として貴重であり、国の重要文化財に指定されている。

平成22年(2010)に改修を終え、創建当初の鮮やかな姿によみがえった 。

表側から。

この二天門は、慶安2年(1649)頃に浅草寺の東門として建立されたようであるが、江戸時代を

通じて浅草寺観音堂の西側に建てられた東照宮の随身門と伝えられ、随身像が安置されていた。

なお浅草寺の東照宮は元和4年(1618)に建立されたが、寛永8年(1631)と同19年の火災によって

浅草寺の他の諸堂とともに焼失し、その後東照宮は江戸城内の紅葉山に移された。

明治初年の神仏分離令によって門に安置された随身像は、仏教を守護する四天王のうち持国天

増長天の二天像に変わり、名称も二天門と改称した。

現在安置されている二天像は、京都七条の仏師、吉田兵部が江戸時代初期(17世紀後半)に制作

したもので(東京都指定有形文化財)、昭和32年に寛永寺巌有院殿(四代将軍徳川家綱)霊廟の

勅使門から移されたものである。

二天門は昭和25年、国指定重要文化財に指定された。

平成23年3月 台東区教育委員会」

「 増長天(左)・持国天(右)(江戸時代前期・吉田兵部藤房作・都重宝) 」 (ネットから)。

増長天(左)。

持国天(右)

・・・ もどる ・・・

・・・つ づく ・・・

お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう

[JINさんの農園] カテゴリの最新記事

-

鵠沼探訪:相模準四国八十八箇所はじまりの… 2025.11.29

-

鵠沼探訪:相模準四国八十八箇所はじまりの… 2025.11.28

-

鵠沼探訪:相模準四国八十八箇所はじまりの… 2025.11.27

【毎日開催】

15記事にいいね!で1ポイント

10秒滞在

いいね!

--

/

--

© Rakuten Group, Inc.