PR

X

Keyword Search

▼キーワード検索

Comments

2025年版・岡山大学…

New!

隠居人はせじぃさん

New!

隠居人はせじぃさん

続日本100名城東北の… New! オジン0523さん

【甥のステント挿入… New!

Gママさん

New!

Gママさん

ムベの実を開くコツ… noahnoahnoahさん

noahnoahnoahさん

エコハウスにようこそ ecologicianさん

New!

隠居人はせじぃさん

New!

隠居人はせじぃさん続日本100名城東北の… New! オジン0523さん

【甥のステント挿入…

New!

Gママさん

New!

Gママさんムベの実を開くコツ…

noahnoahnoahさん

noahnoahnoahさんエコハウスにようこそ ecologicianさん

Calendar

カテゴリ: JINさんの農園

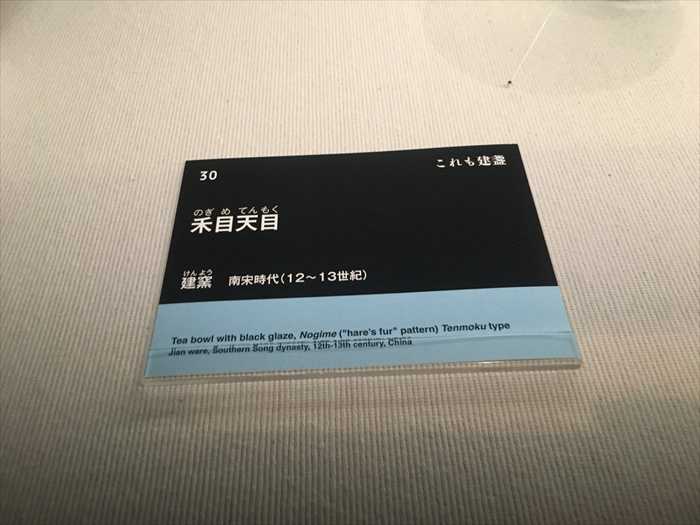

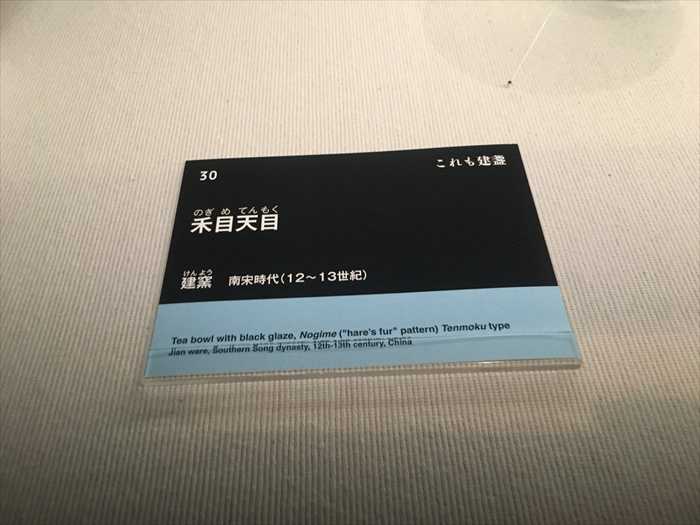

禾目天目(のぎめてんもく)

禾目天目

建窯 南宋時代(12~13世紀)

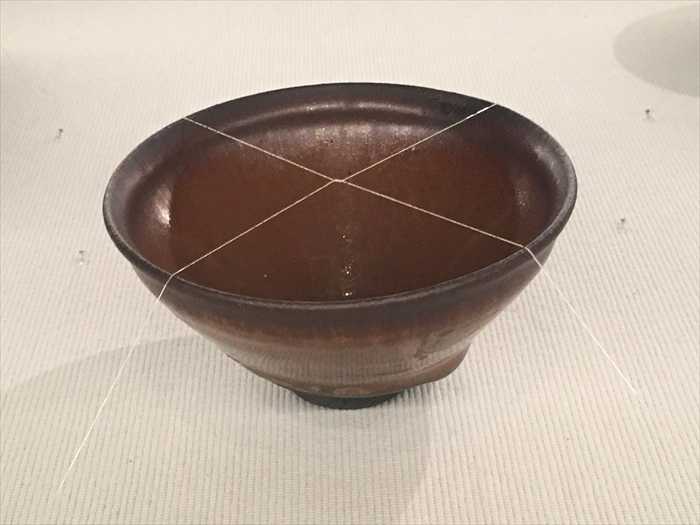

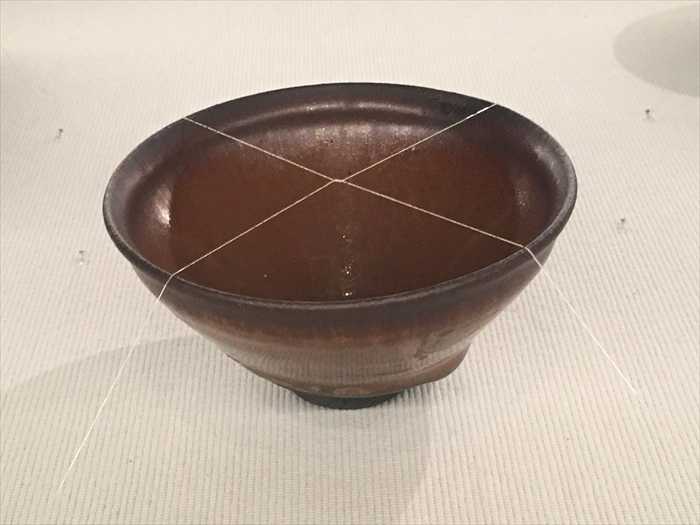

柿天目

柿天目

建窯 南宋時代(12~13世紀)

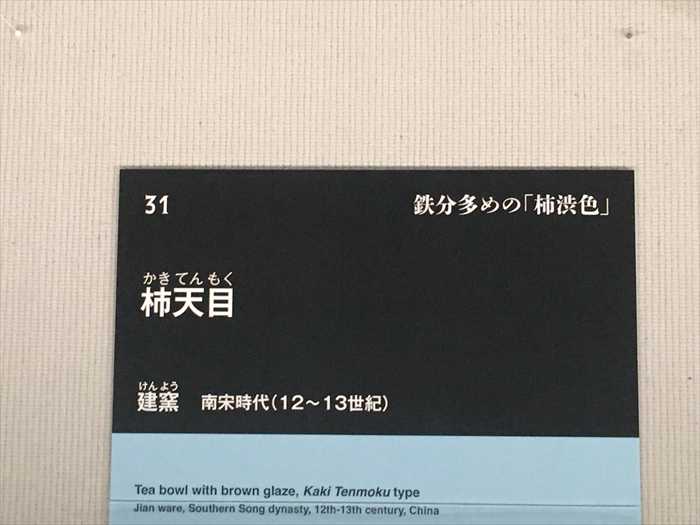

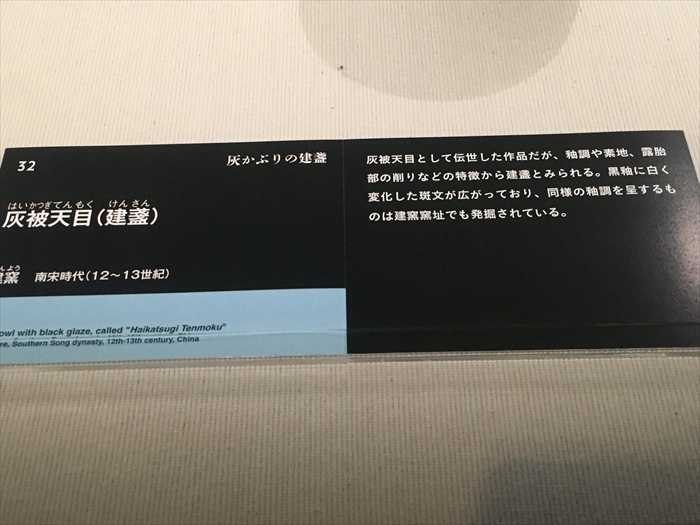

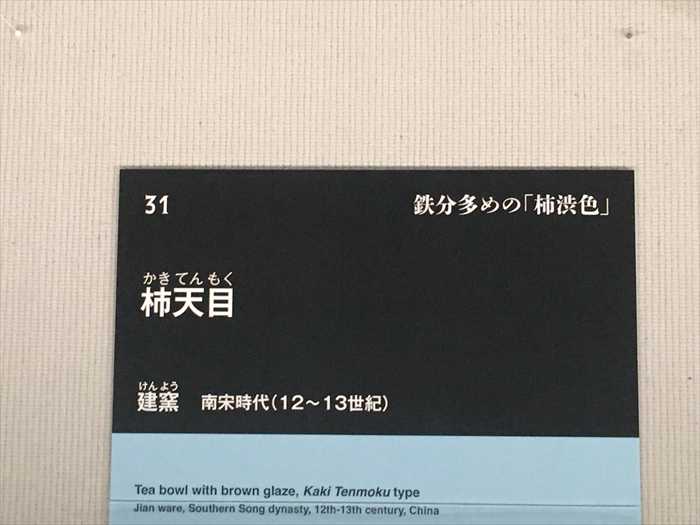

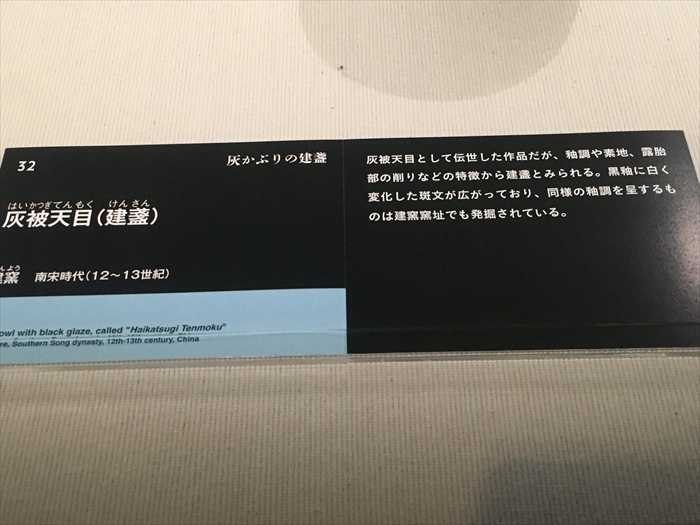

灰被天目(はいかつぎてんもく) (建盞)。

灰被天目(建盞)

建窯 南宋時代(12~13世紀)

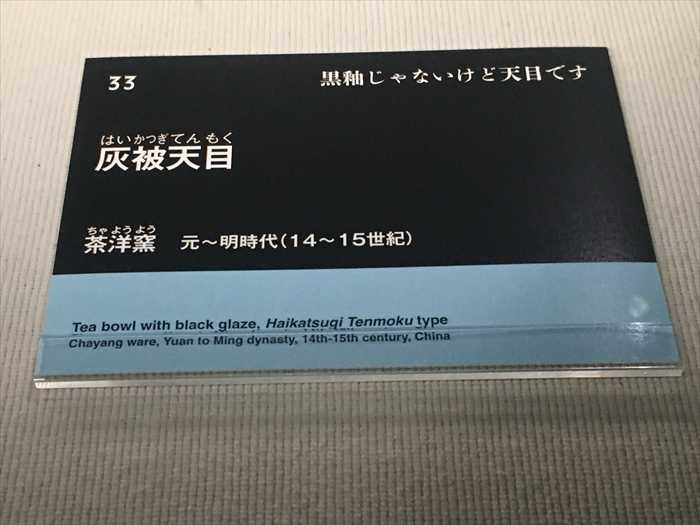

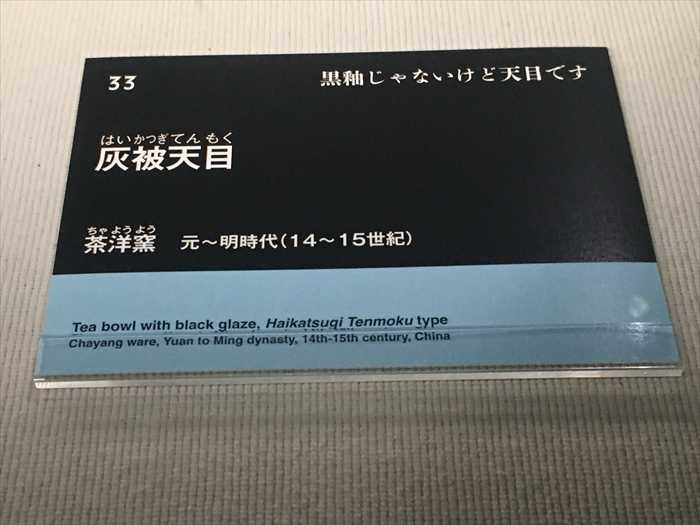

灰被天目

灰被天目

茶洋窯 元~明時代(14~15世紀)

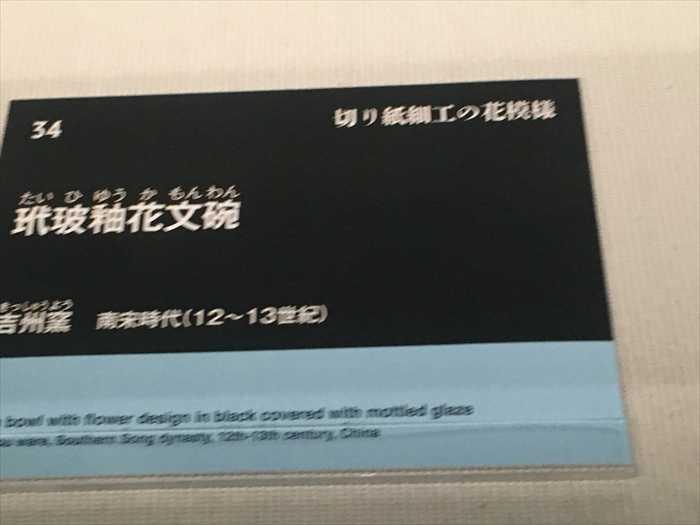

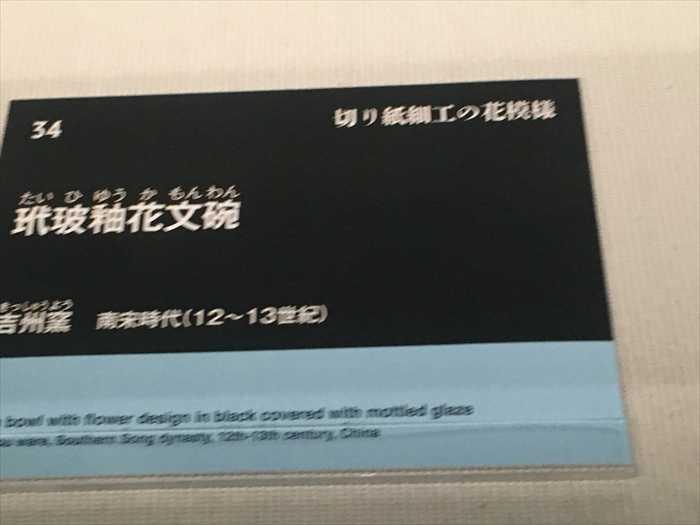

玳玻釉花文碗(たいひゆうかもんわん)

玳玻釉花文碗(たいひゆうかもんわん)

吉州窯 南宋時代(12~13世紀)

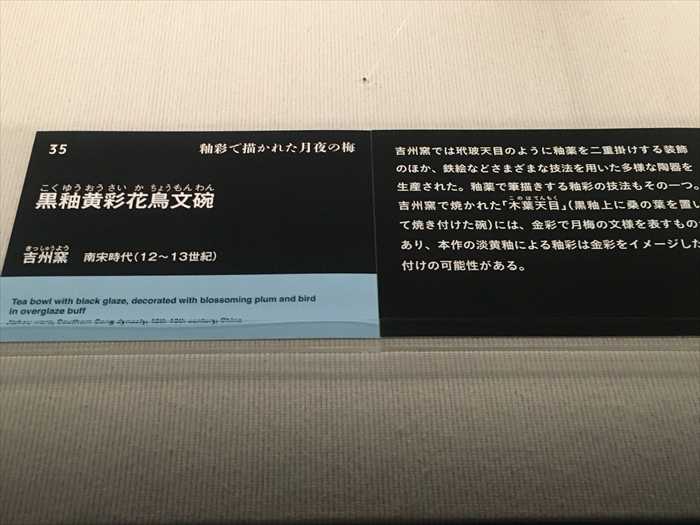

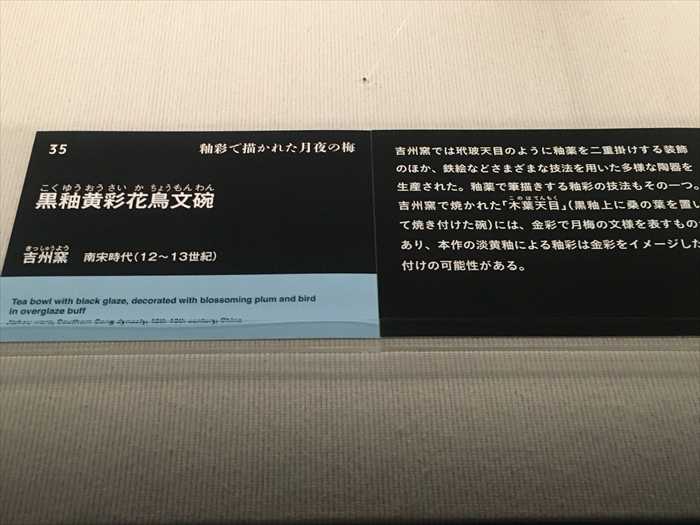

黒釉黄彩花鳥文碗(こくゆうおうさいかちょうもんわん)

吉州窯 南宋時代(12~13世紀)

黒釉黄彩花鳥文碗(こくゆうおうさいかちょうもんわん)

吉州窯 南宋時代(12~13世紀)

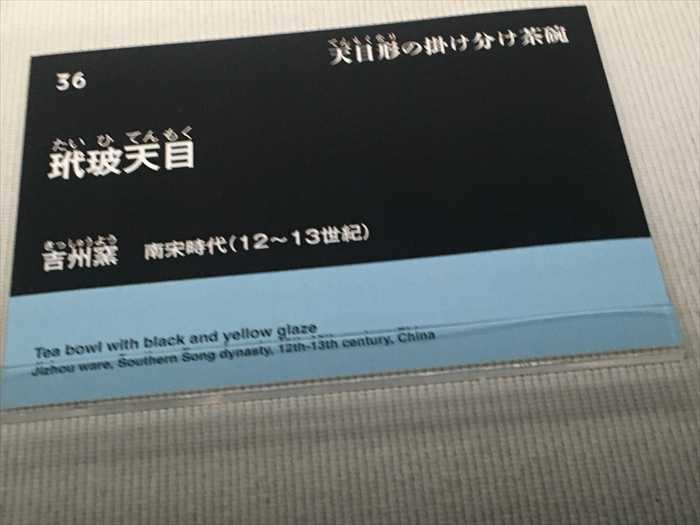

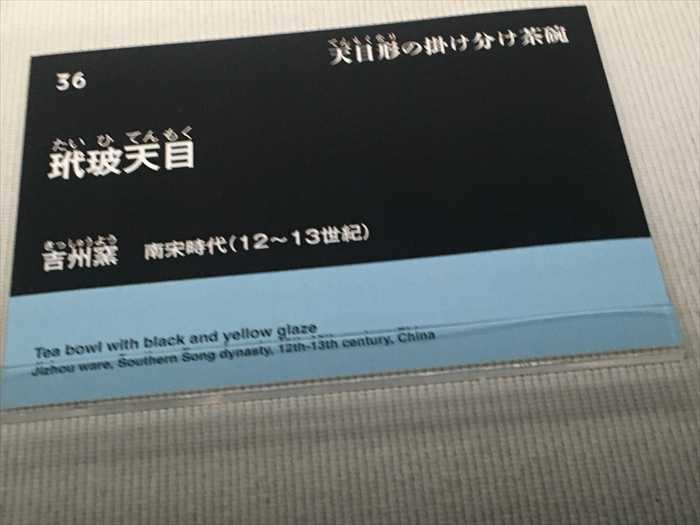

玳玻天目 (たいひてんもく)

玳玻天目

吉州窯 南宋時代(12~13世紀)

ネットから。

ネットから。

重要文化財

黒楽茶碗 銘 彩鳳

黒樂茶碗 銘 風折

長次郎 桃山時代(16世紀)

黒樂茶碗 銘 風折

長次郎 桃山時代(16世紀)

曜変天目盒子

河井寛次郎

曜変天目盒子

河井寛次郎

鳳凰文太太鼓胴唐子足盃洗

伝 珉平焼 江戸~明治時代(19世紀)

展示室の様子。

ズームして。

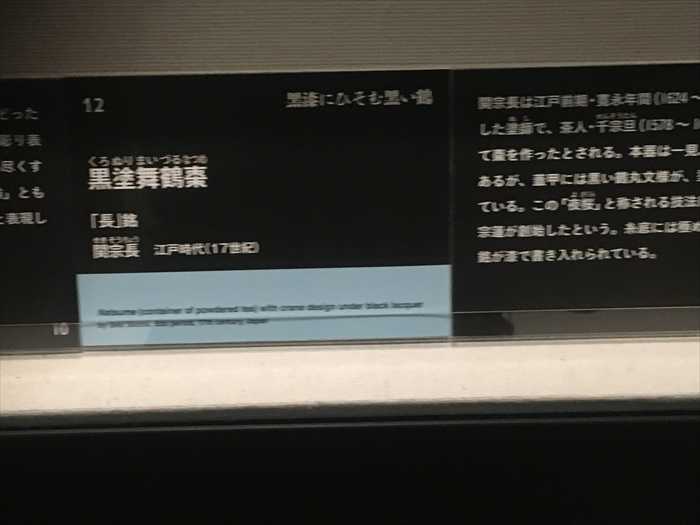

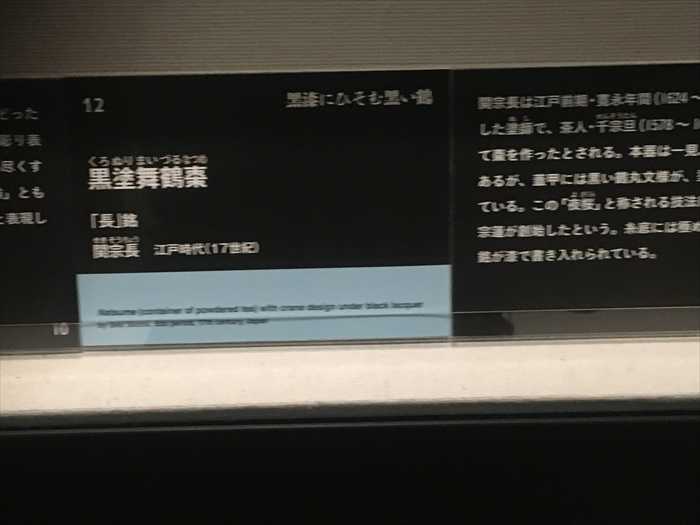

黒塗舞鶴棗

「長」銘

関宗長 江戸時代(17世紀)

黒塗舞鶴棗

「長」銘

関宗長 江戸時代(17世紀)

枯木竹石文螺鈿卓

元時代(13~14世紀)

枯木竹石文螺鈿卓

元時代(13~14世紀)

・・・もどる・・・

・・・つづく・・・

禾目天目

建窯 南宋時代(12~13世紀)

柿天目

柿天目

建窯 南宋時代(12~13世紀)

灰被天目(はいかつぎてんもく) (建盞)。

灰被天目(建盞)

建窯 南宋時代(12~13世紀)

灰被天目として伝世した作品だが、釉調や素地、露胎部の削りなどの特徴から建盞とみられる。

黒に白く変化した斑文が広がっており、同様の釉調を呈するものは建窯窯址でも発掘されている。

黒に白く変化した斑文が広がっており、同様の釉調を呈するものは建窯窯址でも発掘されている。

灰被天目

灰被天目

茶洋窯 元~明時代(14~15世紀)

玳玻釉花文碗(たいひゆうかもんわん)

玳玻釉花文碗(たいひゆうかもんわん)

吉州窯 南宋時代(12~13世紀)

黒釉黄彩花鳥文碗(こくゆうおうさいかちょうもんわん)

吉州窯 南宋時代(12~13世紀)

黒釉黄彩花鳥文碗(こくゆうおうさいかちょうもんわん)

吉州窯 南宋時代(12~13世紀)

吉州窯では玳玻天目のように釉薬をニ重掛けする装飾のほか、鉄絵などさまざまな技法を用いた

多様な陶器を生産された。釉薬で筆描きする釉彩の技法もその一つ。

多様な陶器を生産された。釉薬で筆描きする釉彩の技法もその一つ。

吉州窯で焼かれた「木葉天目」(黒釉上に桑の葉を置いて焼き付けた碗)には、金彩で月梅の文様を

表すものであり、本作の淡黄釉による釉彩は金彩をイメージした◯付けの可能性がある。

表すものであり、本作の淡黄釉による釉彩は金彩をイメージした◯付けの可能性がある。

玳玻天目 (たいひてんもく)

玳玻天目

吉州窯 南宋時代(12~13世紀)

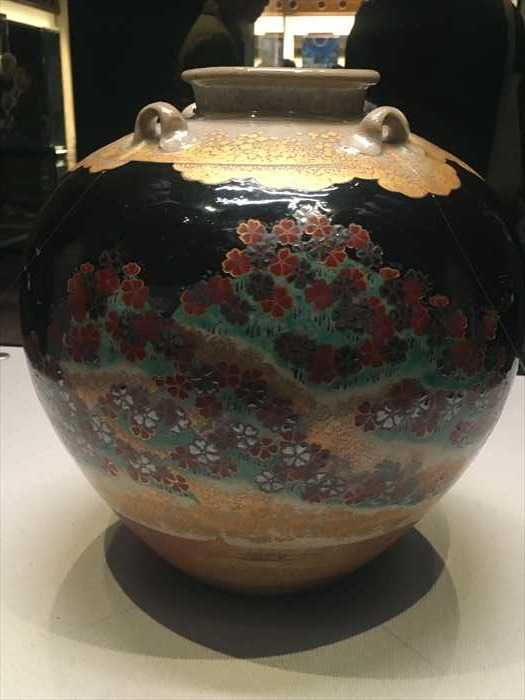

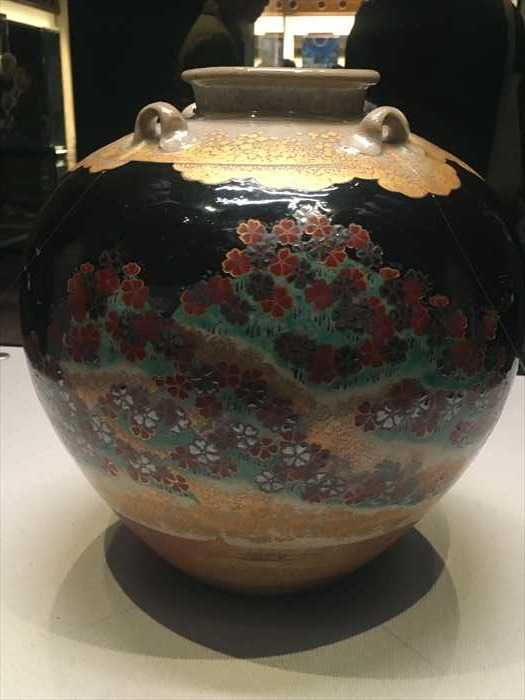

重要文化財

色絵吉野山図茶壺

「仁清」銘

野々村仁清 江戸時代(17世紀)

ネットから。

ネットから。

重要文化財

色絵吉野山図茶壺

「仁清」銘

野々村仁清 江戸時代(17世紀)

夜景を表したかのような墨を背景に、吉野山に咲きほこる桜の花や金の震を描いた茶壺。

華麗な蒔絵漆器を思わせる黒い釉薬は上絵付によるもので、とくに「仁清黒」と呼ばれる。

野々村仁清(生没年不詳)は、京焼の色絵陶器を大成した江戸初期の陶工。優れた轆轤の技と

洗練されたデザイン性によって、京都の公家のみならす江戸の武家社会においても人気を博した。

華麗な蒔絵漆器を思わせる黒い釉薬は上絵付によるもので、とくに「仁清黒」と呼ばれる。

野々村仁清(生没年不詳)は、京焼の色絵陶器を大成した江戸初期の陶工。優れた轆轤の技と

洗練されたデザイン性によって、京都の公家のみならす江戸の武家社会においても人気を博した。

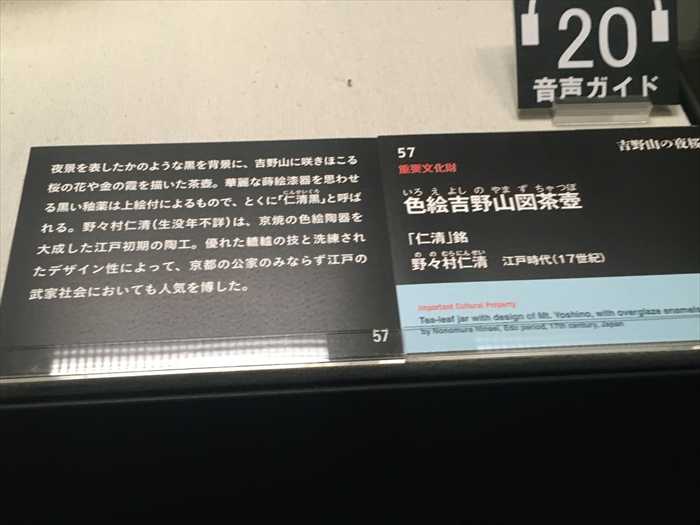

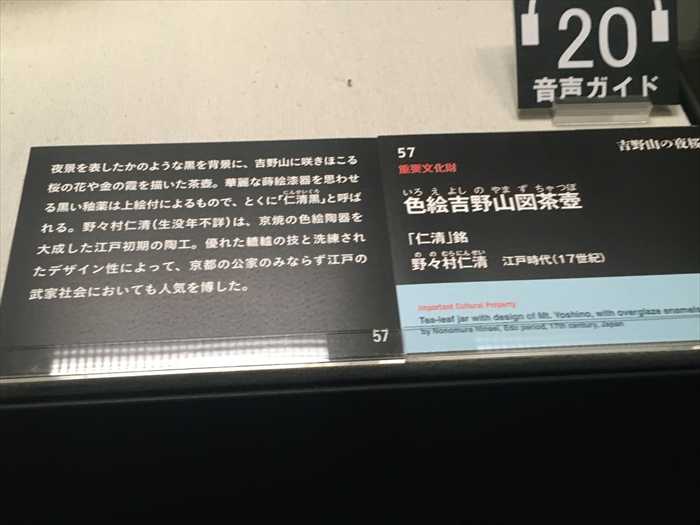

数天目 18口のうち

「仁清」銘

「仁清」銘

野々村仁清 江戸時代( 17世紀)

数天目 18口のうち

「仁清」銘

「仁清」銘

野々村仁清 江戸時代( 17世紀)

仁清が大徳寺に寄進したという100ロの天目茶腕から分かれたと見られるもの。平らな高台には

「仁清」小印が捺され、「三玄」の墨書があり、大徳寺塔頭・三玄院の什器であったことが知られる。

静嘉堂所蔵の数天目18ロの釉は、黒釉、白い刷毛目、褐色の伊羅保釉の三種に大別される。

後者ニ種はそれぞれ高麗茶碗の釉調に基づくものと見なされている。黒掻合塗の台が添う。

「仁清」小印が捺され、「三玄」の墨書があり、大徳寺塔頭・三玄院の什器であったことが知られる。

静嘉堂所蔵の数天目18ロの釉は、黒釉、白い刷毛目、褐色の伊羅保釉の三種に大別される。

後者ニ種はそれぞれ高麗茶碗の釉調に基づくものと見なされている。黒掻合塗の台が添う。

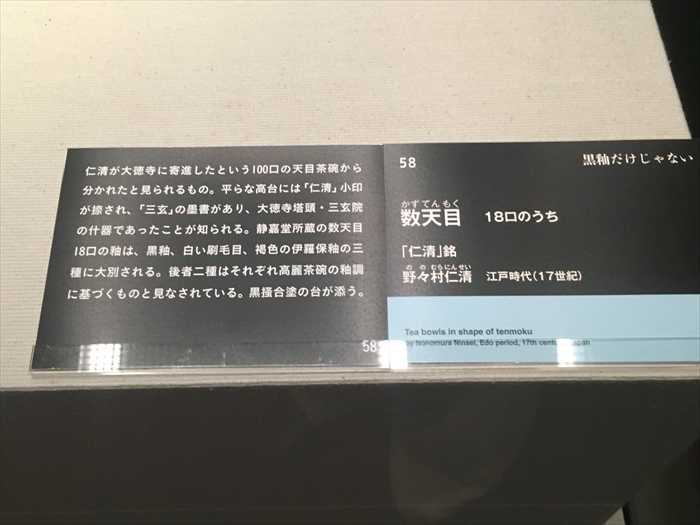

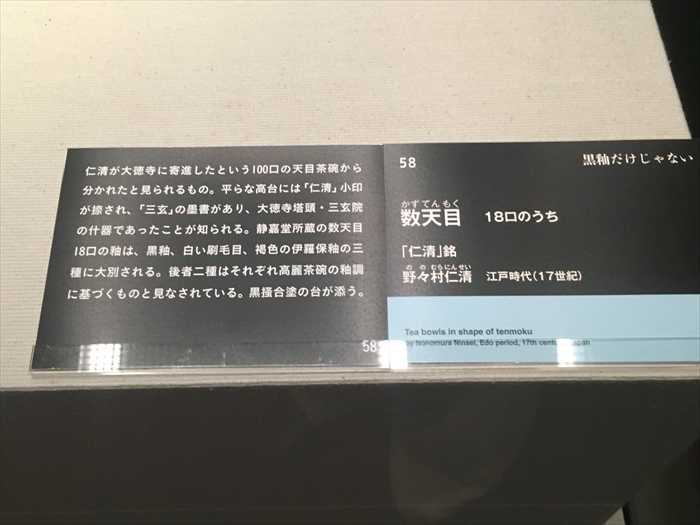

黒楽不ニ図茶碗

「道八」銘

初代高橋道八、江戸時代(18~19世紀)

黒楽不ニ図茶碗

「道八」銘

初代高橋道八、江戸時代(18~19世紀)

幕釉風の黒釉と薄い黄色の透明釉を掛け分けて、富士の景を作り出している。胴の内外には

漆黒色を出すために窯内から引き出したときに用いた火鋏の痕が明瞭に残る。初代道八

(1742~1804)は伊勢亀山藩士の家に生まれ、宝暦年間(1751~64)に三条粟田口で製陶をはじめた。

煎茶器を得意としたが、この黒楽茶碗のような茶道具も伝わっている。茶碗の腰部に「道八」の名が

漆黒色を出すために窯内から引き出したときに用いた火鋏の痕が明瞭に残る。初代道八

(1742~1804)は伊勢亀山藩士の家に生まれ、宝暦年間(1751~64)に三条粟田口で製陶をはじめた。

煎茶器を得意としたが、この黒楽茶碗のような茶道具も伝わっている。茶碗の腰部に「道八」の名が

箆彫りされている。

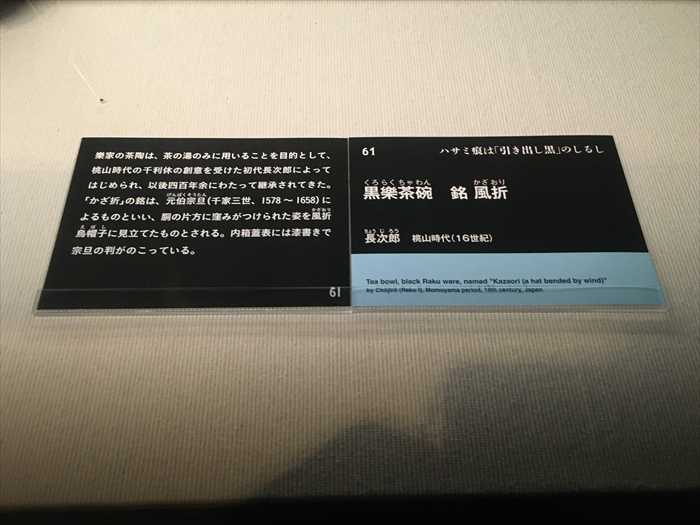

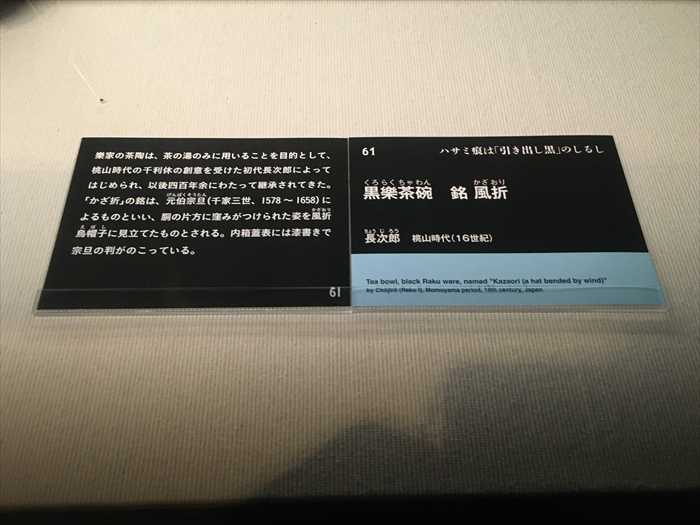

織部黒沓茶碗

美野焼 桃山時代(17世紀)

織部黒沓茶碗

美野焼 桃山時代(17世紀)

織部特有の楕円形に歪めた茶碗を、宮中や神社で用いる木 沓

に見立て、沓茶碗という。本作は

特に大振りで重厚な姿で、全面に黒釉を掛け回し、ロ縁の内外を筋状に掛け外して長石釉を

ニ重掛けしている。「瀬戸黒」や「黒織部」「織部黒」など美濃焼の黒茶碗は、「引き出し黒」と

呼ばれ、黒樂と同じく、焼成中に窯から引き出して急冷して黒変させたもの。本作には鉄鋏の

食い込んだ痕が明確に残っている。

特に大振りで重厚な姿で、全面に黒釉を掛け回し、ロ縁の内外を筋状に掛け外して長石釉を

ニ重掛けしている。「瀬戸黒」や「黒織部」「織部黒」など美濃焼の黒茶碗は、「引き出し黒」と

呼ばれ、黒樂と同じく、焼成中に窯から引き出して急冷して黒変させたもの。本作には鉄鋏の

食い込んだ痕が明確に残っている。

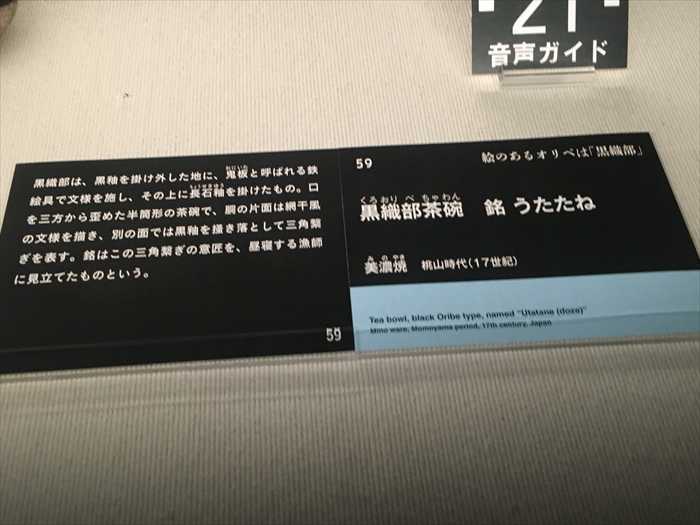

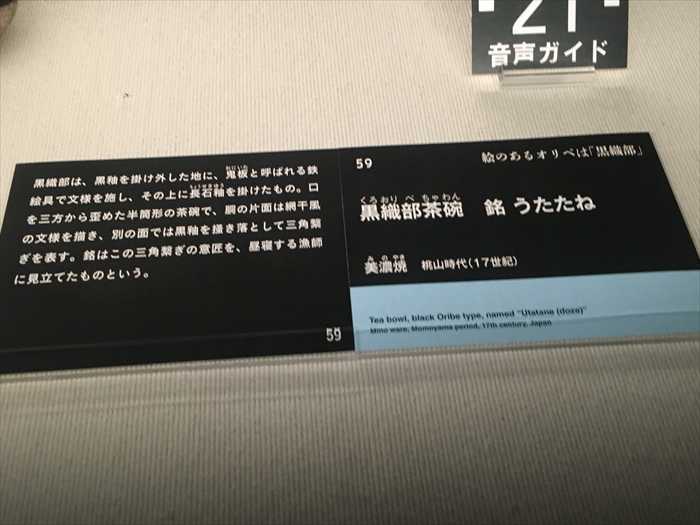

黒織部茶碗 銘 うたたね

美濃焼 桃山時代(17世紀)

黒織部茶碗 銘 うたたね

美濃焼 桃山時代(17世紀)

黒織部は、黒釉を掛け外した地に、鬼板と呼ばれる鉄絵具で文様を施し、その上に長石釉を

掛けたもの。ロを三方から歪めた半筒形の茶腕で、胴の片面は網干風の文様を描き、別の面では

黒釉を掻き落として三角繋ぎを表す。銘はこの三角繋ぎの意匠を、昼寝する漁師に見立てたものと

いう。

掛けたもの。ロを三方から歪めた半筒形の茶腕で、胴の片面は網干風の文様を描き、別の面では

黒釉を掻き落として三角繋ぎを表す。銘はこの三角繋ぎの意匠を、昼寝する漁師に見立てたものと

いう。

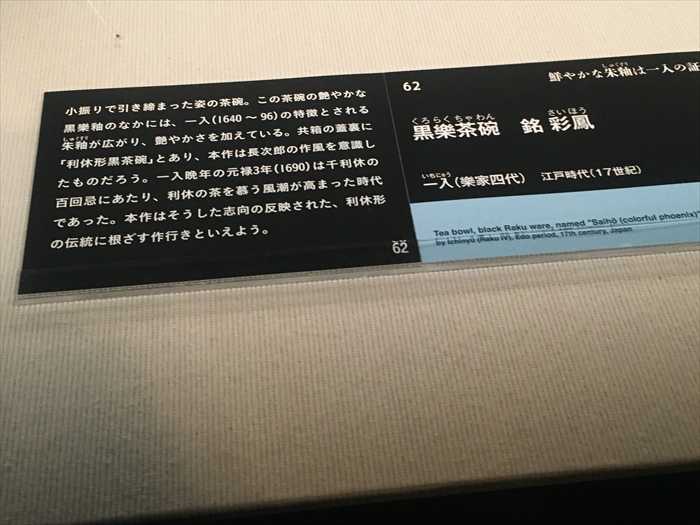

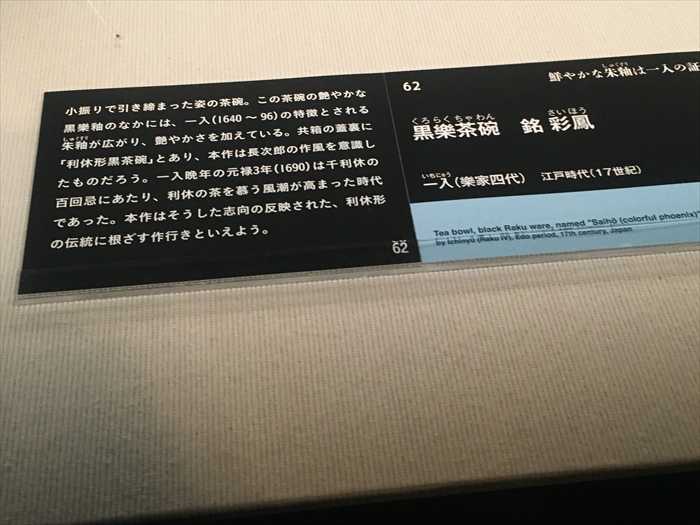

黒楽茶碗 銘 彩鳳

ー入(樂家四代) 江戸時代(17世紀)

黒楽茶碗 銘 彩鳳

ー入(樂家四代) 江戸時代(17世紀)

黒楽茶碗 銘 彩鳳

ー入(樂家四代) 江戸時代(17世紀)

子振り引き締まった姿の茶碗。この茶碗の艶やかな黒楽釉のなかには、一入(1640~96)の特徴と

される朱釉が広がり、艶やかさを加えている。共箱の蓋裏に

される朱釉が広がり、艶やかさを加えている。共箱の蓋裏に

「利休形黒茶碗」とあり、本作は長次郎の作風を意識したものだろう。

ー入晩年の元禄3年(1960)は千利休の百回忌にあたり、利休の茶を慕う風潮が高まった時代で

あった。本作はそうした志向の反映された、利休形の伝統に根ざす作行きといえよう。

あった。本作はそうした志向の反映された、利休形の伝統に根ざす作行きといえよう。

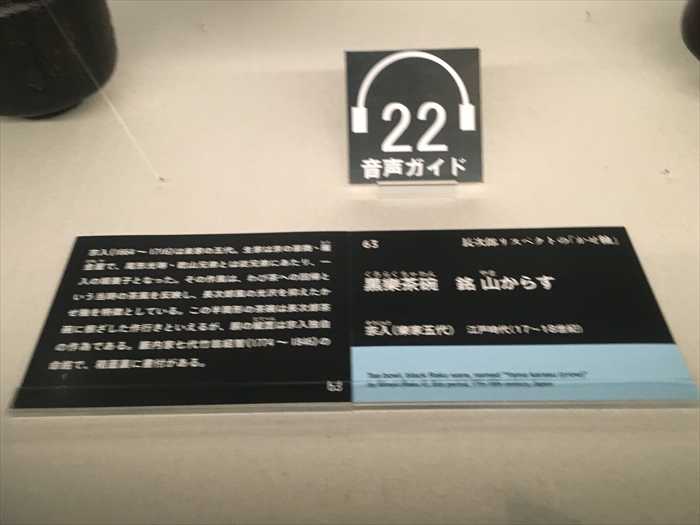

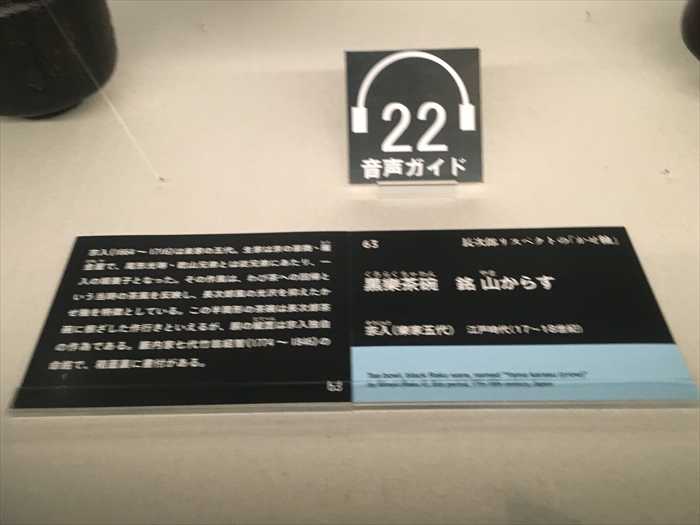

黒樂茶碗 銘 風折

長次郎 桃山時代(16世紀)

黒樂茶碗 銘 風折

長次郎 桃山時代(16世紀)

樂

家の茶陶は、茶の湯のみに用いることを目的として、挑山時代の千利休の創意を受けた

初代長次郎によってはじめられ、以後四百年余にわたって継承されてきた。

初代長次郎によってはじめられ、以後四百年余にわたって継承されてきた。

「かざ折」の銘は、元伯宗旦(千家三世、1578 ~1658)によるものといい、胴の片方に窪みが

つけられた姿を風折烏帽子に見立てたものとされる。内箱蓋表には漆書きで宗旦の判が

のこっている。

つけられた姿を風折烏帽子に見立てたものとされる。内箱蓋表には漆書きで宗旦の判が

のこっている。

曜変天目盒子

河井寛次郎

曜変天目盒子

河井寛次郎

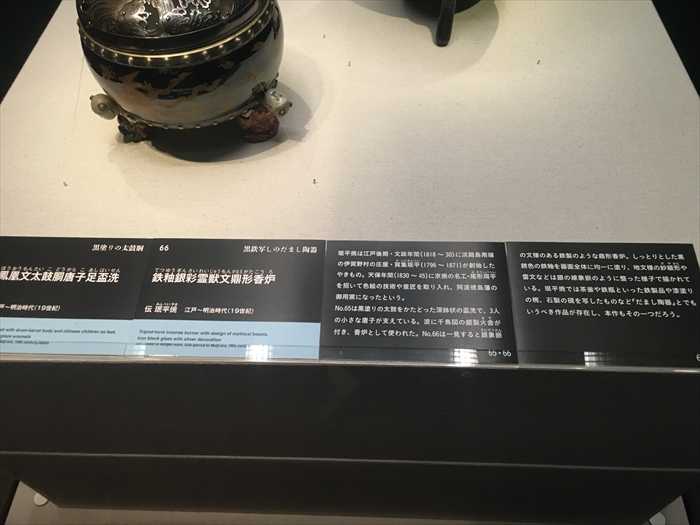

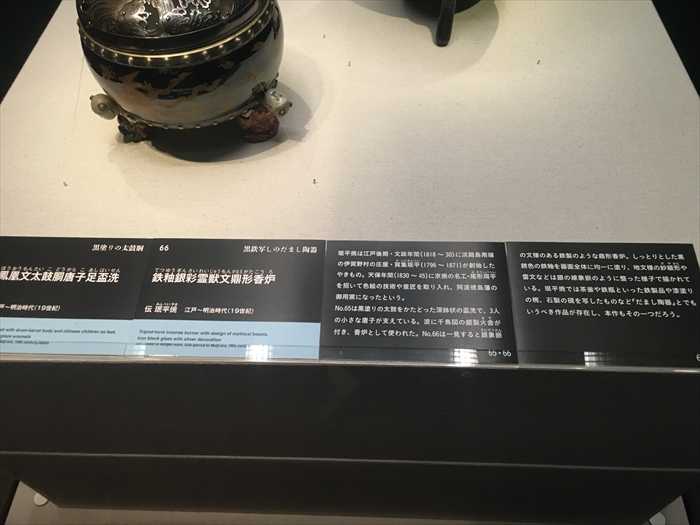

鉄釉銀彩霊獣文鼎形香炉

伝 珉平焼 江戸~明治時代(19世紀)

鳳凰文太太鼓胴唐子足盃洗

伝 珉平焼 江戸~明治時代(19世紀)

鉄釉銀彩霊獣文鼎形香炉

伝 珉平焼 江戸~明治時代(19世紀)

鳳凰文太太鼓胴唐子足盃洗

伝 珉平焼 江戸~明治時代(19世紀)

鳳凰文太太鼓胴唐子足盃洗

伝 珉平焼 江戸~明治時代(19世紀)

珉平焼は江戸後期・文政年間(1818 ~ 30)に淡路島南端の伊賀野村の庄屋・賀集珉平

(1796 ~ 1831)が創始したやきもの。天保年間(1830 ~ 45 )に京焼の名工・尾形周平を招いて

色絵の技術や意匠を取り入れ、阿波徳島藩の御用窯になったという。

(1796 ~ 1831)が創始したやきもの。天保年間(1830 ~ 45 )に京焼の名工・尾形周平を招いて

色絵の技術や意匠を取り入れ、阿波徳島藩の御用窯になったという。

No. 65は黒塗りの太鼓をかたどった深鉢状の盃洗で、3人の小さな唐子が支えている。波に千鳥図の

銀製火舎が付き、香炉として使われた。No. 66は一見すると銀象嵌。

銀製火舎が付き、香炉として使われた。No. 66は一見すると銀象嵌。

展示室の様子。

ズームして。

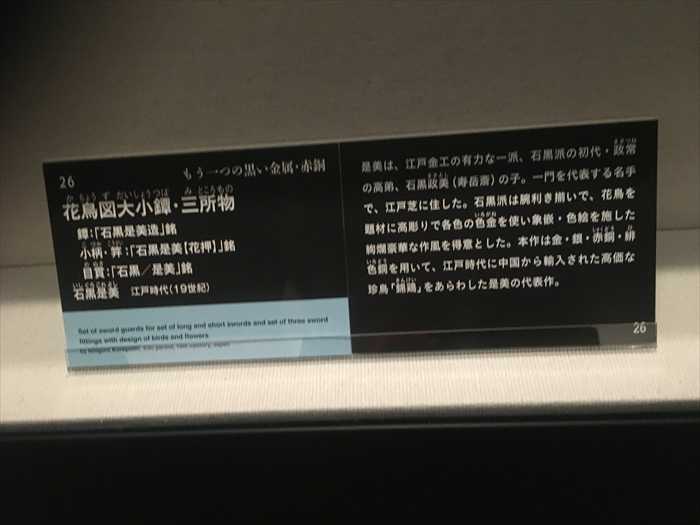

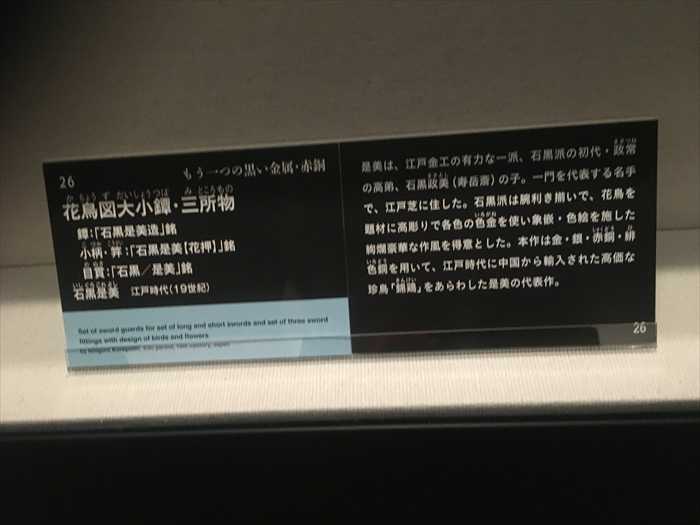

花鳥図大小鐔・三所物

鐔:「石黒量美造」物

小柄 :「石黒是美【花押】」銘

目貫:「石黒/是美」銘

石黒是美 江戸時代(19世記)

花鳥図大小鐔・三所物

鐔:「石黒量美造」物

小柄 :「石黒是美【花押】」銘

目貫:「石黒/是美」銘

石黒是美 江戸時代(19世記)

是美は、江戸金工の有力な一派、石黒派の初代・政常の高弟、石黒政美(寿岳齋)の子。ー門を

代表する名手で、江戸芝に住した。石黒派は腕利き前いで、花島を題材に高彫りで各色の色金を

使い象嵌・色絵を施した絢爛豪華の作風を得意とした。本作は金・銀・赤銅・緋色銅を用いて、

江戸時代に中国から輸入された高価な珍重「錦鶏」をあらわした是美の代表作。

是美は、江戸金工の有力な一派、石黒派の初代・政常の高弟、石黒政美(寿岳齋)の子。ー門を

代表する名手で、江戸芝に住した。石黒派は腕利き前いで、花島を題材に高彫りで各色の色金を

使い象嵌・色絵を施した絢爛豪華の作風を得意とした。本作は金・銀・赤銅・緋色銅を用いて、

江戸時代に中国から輸入された高価な珍重「錦鶏」をあらわした是美の代表作。

黒塗舞鶴棗

「長」銘

関宗長 江戸時代(17世紀)

黒塗舞鶴棗

「長」銘

関宗長 江戸時代(17世紀)

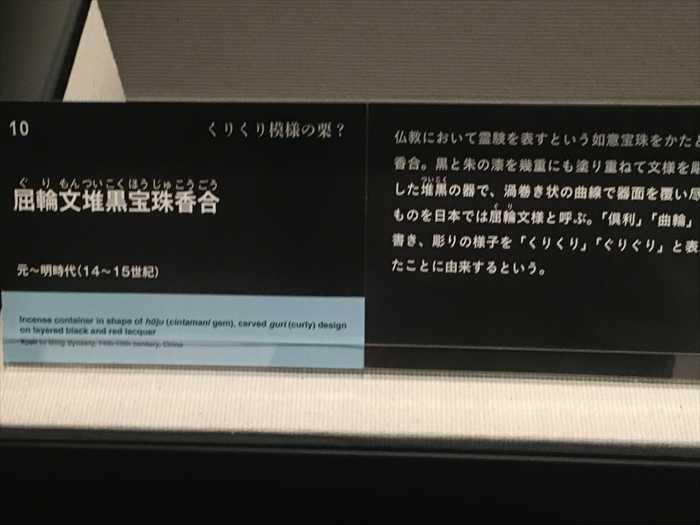

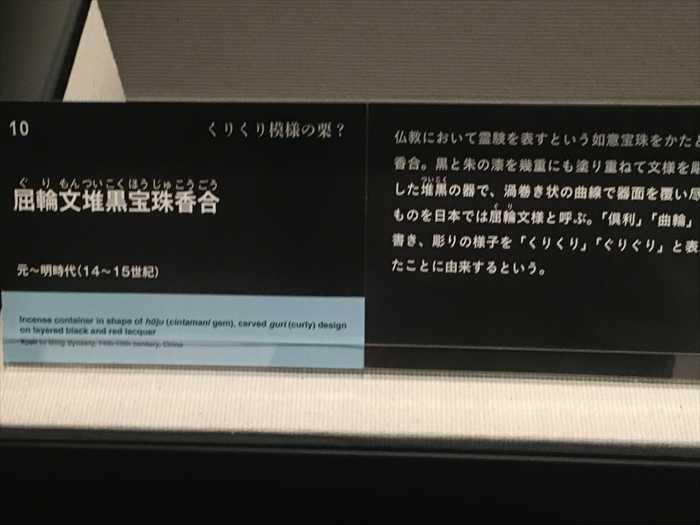

屈輸文堆黒宝珠香合

元~明時代(14 ~ 15世紀)

屈輸文堆黒宝珠香合

元~明時代(14 ~ 15世紀)

仏教において震験を表すという如意宝珠をかたどった香合。黒と朱の漆を幾重にも塗り重ねて文様を

彫刻した堆黒の器で、渦巻き状の曲線で器面を覆い尽くしたものを日本では屈轤文様と呼。「倶利」

「曲輸」「〇〇」書き、彫りの様子を「くりくり」「ぐりぐり」と表したことに由来するという。

「曲輸」「〇〇」書き、彫りの様子を「くりくり」「ぐりぐり」と表したことに由来するという。

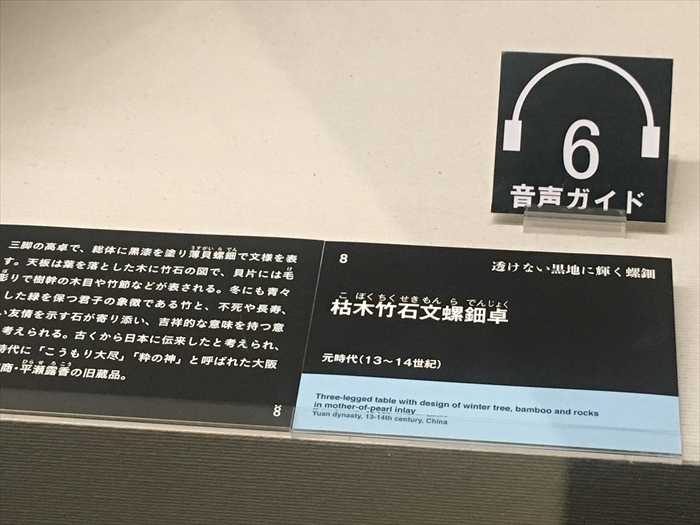

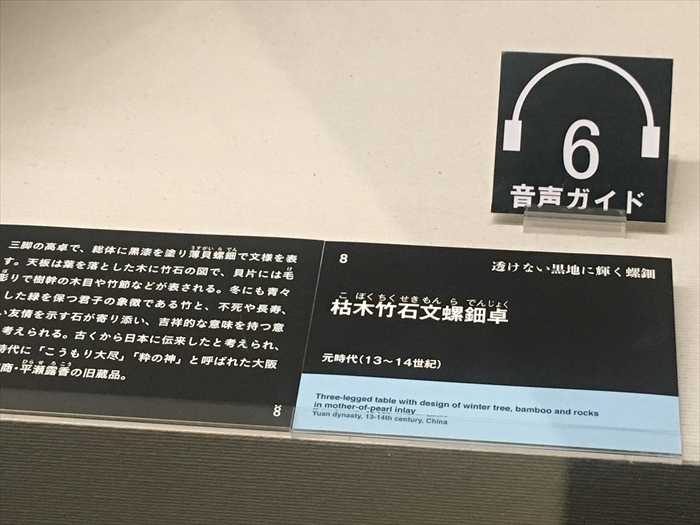

枯木竹石文螺鈿卓

元時代(13~14世紀)

枯木竹石文螺鈿卓

元時代(13~14世紀)

三脚の高卓で、総体に黒漆を塗り薄貝螺鈿で文様を表す。天仮は葉を落とした木に竹石の図で、

貝片には毛彫りでの木目や竹節などが表される。冬にも青々とした緑を保つ君子の象徴である

竹と、不死や長寿、深い友情を示す石が寄り添い、吉祥的な意味を持つ意〇〇考えられる。

古くから日本に伝来したと考えられ、〇〇時代に「こうもり大尽」「粋の神」と呼ばれた

大阪◯商・平瀨露香の旧蔵品。

貝片には毛彫りでの木目や竹節などが表される。冬にも青々とした緑を保つ君子の象徴である

竹と、不死や長寿、深い友情を示す石が寄り添い、吉祥的な意味を持つ意〇〇考えられる。

古くから日本に伝来したと考えられ、〇〇時代に「こうもり大尽」「粋の神」と呼ばれた

大阪◯商・平瀨露香の旧蔵品。

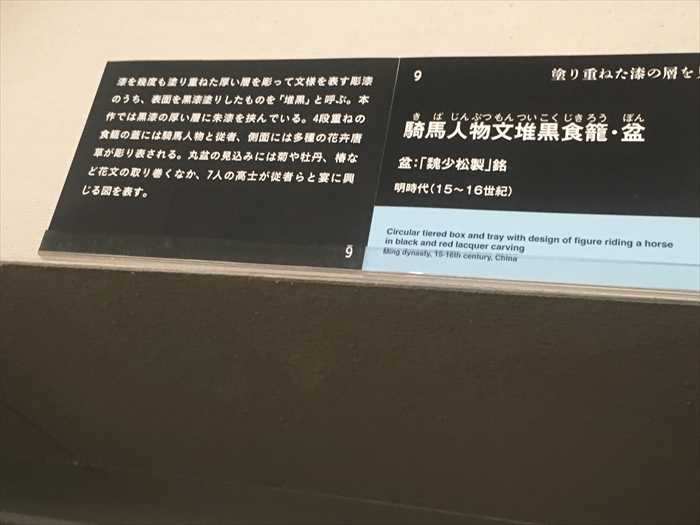

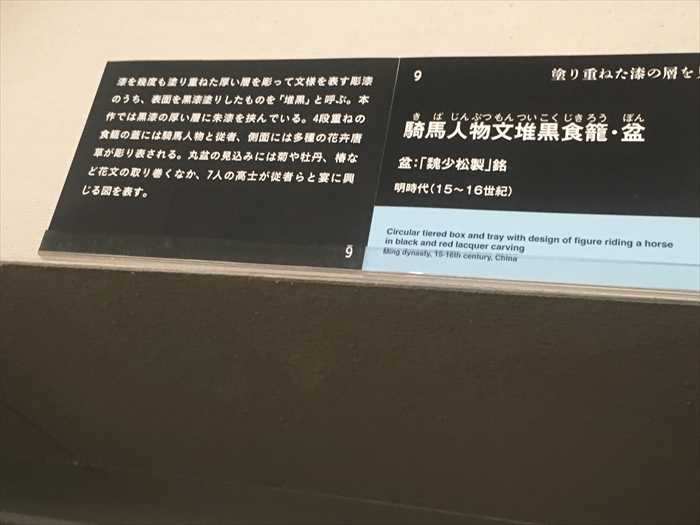

騎馬人物文堆黒食籠・盆

盆:「魏少松製」銘

明時代(15 ~ 16世紀)

騎馬人物文堆黒食籠・盆

盆:「魏少松製」銘

明時代(15 ~ 16世紀)

漆を幾度も塗り重ねた厚い層を彫って文様を表す彫漆のうち、表面を黒漆塗りしたものを

「堆黒」と呼ぶ。本作では黒漆の厚い層に朱漆を挟んでいる。4段重ねの食籠の蓋には騎馬人物と

従者、側面には多種の花卉唐草が彫り表される。丸盆の見込みには菊や牡丹、椿など花文の

取り巻くなか、7人の高士が従者らと宴に興じる図を表す。

従者、側面には多種の花卉唐草が彫り表される。丸盆の見込みには菊や牡丹、椿など花文の

取り巻くなか、7人の高士が従者らと宴に興じる図を表す。

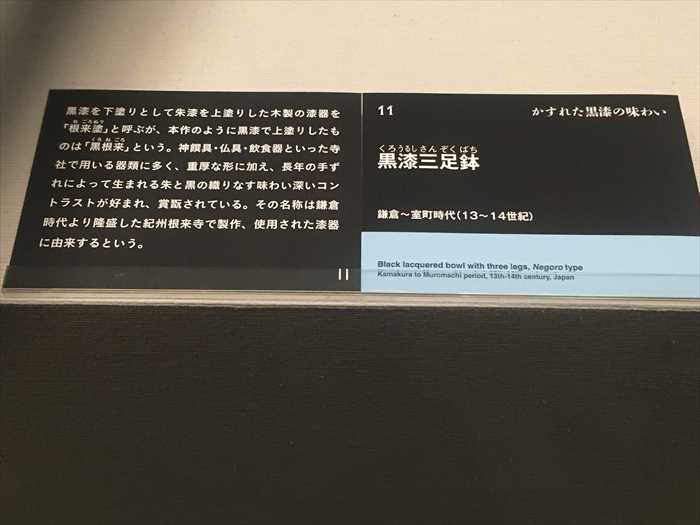

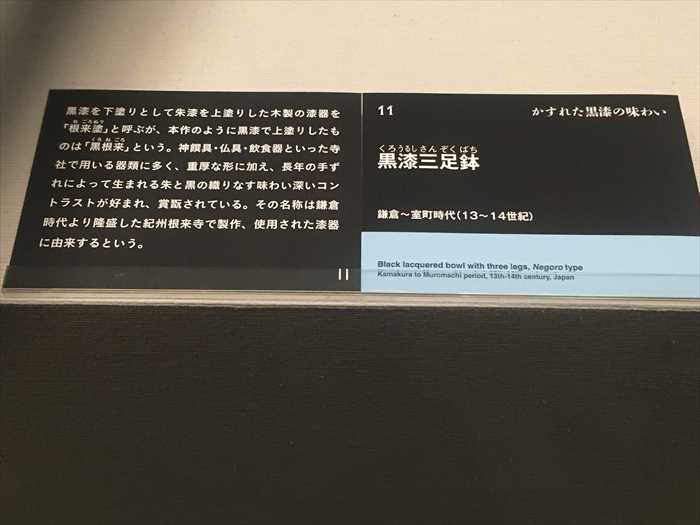

黒漆三足鉢

鎌倉~室町時代(13 ~ 14世紀)

黒漆三足鉢

鎌倉~室町時代(13 ~ 14世紀)

黒漆を下塗りとして朱漆を上塗りした木製の漆器を「根来塗」と呼ぶが、本作のように黒漆で

上塗りしたものは「黒根来」という。神饌具・仏具・飲食器といった寺社で用いる器類に多く、

重厚な形に加え、長年の手ずれによって生まれる朱と黒の織りなす味わい深いコントラストが

好まれ、賞翫されている。その名称は鎌倉時代より隆盛した紀州根来寺で製作、使用された

漆器に由来するという。

上塗りしたものは「黒根来」という。神饌具・仏具・飲食器といった寺社で用いる器類に多く、

重厚な形に加え、長年の手ずれによって生まれる朱と黒の織りなす味わい深いコントラストが

好まれ、賞翫されている。その名称は鎌倉時代より隆盛した紀州根来寺で製作、使用された

漆器に由来するという。

・・・もどる・・・

・・・つづく・・・

お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう

[JINさんの農園] カテゴリの最新記事

-

六つの村の睦み合い・藤沢市六会地区の歴… 2025.11.15

-

六つの村の睦み合い・藤沢市六会地区の歴… 2025.11.14

-

六つの村の睦み合い・藤沢市六会地区の歴… 2025.11.13

【毎日開催】

15記事にいいね!で1ポイント

10秒滞在

いいね!

--

/

--

© Rakuten Group, Inc.