PR

X

Keyword Search

▼キーワード検索

Comments

常緑樹に囲まれて目…

New!

隠居人はせじぃさん

New!

隠居人はせじぃさん

【小は大を兼ねるか… New!

Gママさん

New!

Gママさん

続日本100名城東北の… New! オジン0523さん

ムベの実を開くコツ… noahnoahnoahさん

noahnoahnoahさん

エコハウスにようこそ ecologicianさん

New!

隠居人はせじぃさん

New!

隠居人はせじぃさん【小は大を兼ねるか…

New!

Gママさん

New!

Gママさん続日本100名城東北の… New! オジン0523さん

ムベの実を開くコツ…

noahnoahnoahさん

noahnoahnoahさんエコハウスにようこそ ecologicianさん

Calendar

カテゴリ: JINさんの農園

鵠沼海岸7丁目の住宅地の路地を最初の目的地に向かって進む。

この先が最初の目的地であった。

藤沢市鵠沼海岸7丁目21−8。

右手に大きな石碑があった。

松岡静雄先生之庵趾碑 。

[ この場所は、

かつて海軍大佐であり言語学者・民族学者の松岡静雄が退役後に居を構えた 場所 です。

家族・親族

柳田 國男は、日本の官僚、民俗学者。 東京帝国大学法科大学を卒業して農商務省官僚となり、

貴族院書記官長まで昇り詰めた。退官して約20年を経た1946年に枢密顧問官に補され、

枢密院が廃止されるまで在任した。 日本学士院会員、日本芸術院会員、文化功労者、

文化勲章受章者。位階・勲等は正三位・勲一等。

没後1938年(昭和13年)、弟子たちによって建てられた「松岡静雄先生之庵趾」碑 。

裏面には何か書かれていたのでろうか?おそらく建立年月・建立者名などが刻まれている??

「松岡静雄先生之庵趾」碑

左手に石鳥居が現れた。ここが「 高根地蔵尊 」。

藤沢市鵠沼海岸7丁目19−11。

石鳥居前での説明を聴く。

石鳥居の奥に小さな御堂が建っていた。

石鳥居を潜って進むと目の前には木製の「地蔵堂」が。

近づいて。

「 高根地蔵尊 」。

高根地蔵尊 」。

今でもお地蔵さまの足元には、子 供の病が治ったお礼として奉納された小石が山のように

積み上げられている のであった。

[ 高根地蔵

決して歴史の教科書には載らないような名もなき武将であろうが、確かにここに存在した

「 高根地蔵尊 」をズームして。

その先を右折して、鵠沼新道線を進む。

コモダ歯科医院手前の路地を左折。

藤沢市鵠沼海岸3丁目3−1。

「 しらす直売所 田むら丸 」前には列が。

藤沢市鵠沼海岸7丁目15−15。

毎朝しらす漁をして釜揚げしらすを作っているオジサンと製造販売しているオバサンが二人で

ゆるりと営んでいる湘南しらすの直売所である と。

美味そう!!

小田急線に沿って北に歩く。

そして次に訪ねたのが「 浜道堀川大師(地載)堂:準四25番霊場 」。

藤沢市鵠沼海岸7丁目4−16。

この日、最初の相模準四国八十八箇所霊場 。

「第二十五番 南無大師偏照」まで読み取れる石柱が建っていた。

[ 浜道堀川大師(地蔵)堂:準四25番霊場

「 浜道 弘法大師堂 」。

本家四国八十八ヵ所津照寺の御詠歌の木札 が掲げられていた。

「 準四国八十八ヶ所 法の舟 入るか出るか この津寺 迷ふ吾身を もせたまへや

第二十五番 宝珠山津照寺 」

【 仏の教えという救いの舟に、私は今、乗るべきか乗らざるべきか迷っている。

この寺に立ち止まる私の迷いを、どうか仏さま、正しい道へお導きください。 】と。

堂の中には、 安永九年(1780)の銘がある地蔵菩薩立像(向かって右) と、

その隣に 弘法大師像(向かって左) が納められていた。

地蔵菩薩立像をズーム して。

弘法大師像 をズームして。

隣の2基の庚申塔は、いずれも青面金剛像浮彫。

右側が宝暦十ニ年(1762)、 左側が宝永六年(1709)の作 と。

こうした歴史を積み重ねてきた石塔・石仏などは、区画整理や道路拡張などによって一か所に

まとめられることが多いとのこと。しかし、この堂の前の通りは古い地図を見ると昔から

続いている道。

庚申塔は、おそらく別の場所から移動されてきたのだと思うのだが、こうしたものが残っている

ことは、歴史を大切にされてきた証だと思うのであった。

・・・ もどる ・・・

・・・ つづく ・・

この先が最初の目的地であった。

藤沢市鵠沼海岸7丁目21−8。

右手に大きな石碑があった。

松岡静雄先生之庵趾碑 。

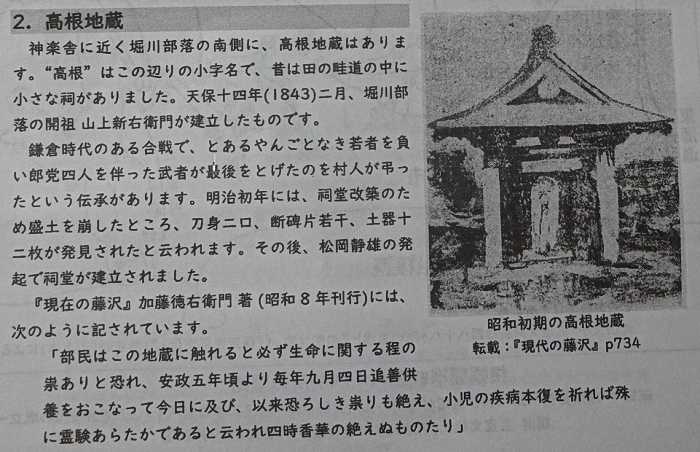

[ この場所は、

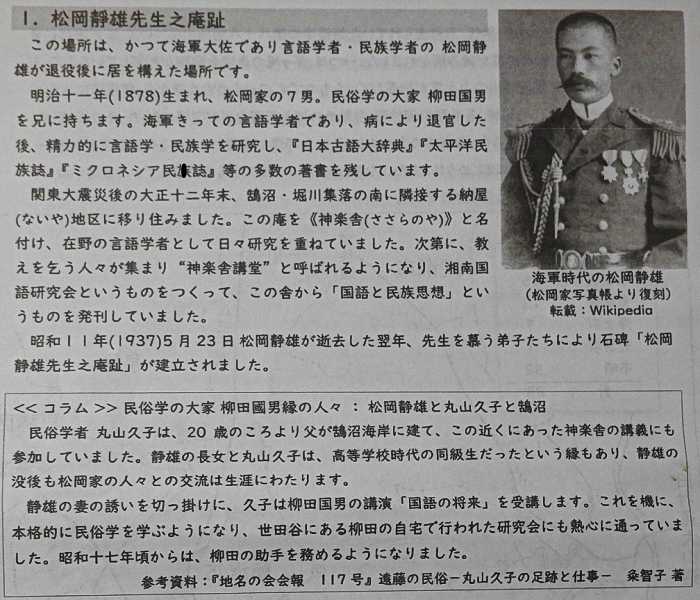

かつて海軍大佐であり言語学者・民族学者の松岡静雄が退役後に居を構えた 場所 です。

明治十一年(1878)生まれ、松岡家の7男。民俗学の大家 柳田国男を兄に持ちます

。

海軍きっての吉語学者であり、病により退官した後、精力的に言語学・民族学を研究し、

「日本古語大辞典「太平洋民族誌」 「ミクロネシア民族誌」等の多数の著書を残しています。

海軍きっての吉語学者であり、病により退官した後、精力的に言語学・民族学を研究し、

「日本古語大辞典「太平洋民族誌」 「ミクロネシア民族誌」等の多数の著書を残しています。

関東大震災後の大正十ニ年末、鵠沼・堀川集落の南に隣接する納屋(ないや)地区に

移り住みました。この庵を 《神楽舎(ささらのや)》と名付け 、在野の言語学者として日々研究を

重ねていました。次第に、教えを乞う人々が集まり“神楽舎講堂”と呼ばれるようになり、

湘南国語研究会というものをつくって、この舎から「国語と民族思想」というものを

発刊していました。

移り住みました。この庵を 《神楽舎(ささらのや)》と名付け 、在野の言語学者として日々研究を

重ねていました。次第に、教えを乞う人々が集まり“神楽舎講堂”と呼ばれるようになり、

湘南国語研究会というものをつくって、この舎から「国語と民族思想」というものを

発刊していました。

昭和11年(1937) 5月23日松岡静雄が逝去した翌年、先生を基う弟子たちにより

石碑 「松岡静雄先生之庵趾」が建立されました。

石碑 「松岡静雄先生之庵趾」が建立されました。

くくコラム> >民俗学の大家柳田國男線の人々:松岡静雄と丸山久子と鵠沼

民俗学者丸山久子は、20歳のころよリ父が鵠沼海岸に家を建て、この近くにあった神楽舎の

講義にも参加していました。静雄の長女と丸山久子は、高等学校時代の同級生だったという

縁もあり、静椎の没後も松岡家の人々との交流は生涯にわたります。

講義にも参加していました。静雄の長女と丸山久子は、高等学校時代の同級生だったという

縁もあり、静椎の没後も松岡家の人々との交流は生涯にわたります。

静雄の妻の誘いを切っ掛けに、久子は柳田国男の講演「国語の将来」を受講します。これを機に

本格的に民俗学を学ぶようになり、世田谷にある柳田の自宅て行われた研究会にも熱心に

通っていました。昭和十七年頃からは、柳田の助手を務めるようになりました。

参考資料:『地名の会会報 117号』遠藤の民俗ー丸山久子の足跡と仕事ー粂智子著 ]

通っていました。昭和十七年頃からは、柳田の助手を務めるようになりました。

海軍退役後、神奈川県藤沢市(当時は藤沢町)鵠沼に居を移すが、直後に起こった関東地震では、

遭難死した東久邇宮師正王の遺骸を運ぶために軍艦を相模湾に回航させたり、遭難死した

住民26体の遺骸を地元青年団が荼毘に付す際の指揮を執ったりしたという逸話が残っている。

震災後は鵠沼西海岸に居を構え、神楽舎(ささらのや)と名付けて言語学、民俗学を研究し、

同じ軍人出身の「岡書院」店主岡茂雄の勧めもあり、十数年で多くの著作を残した。

また、扇谷正造をはじめ多くの青年たちが訪れて学んだ とウィキペディアより。

海軍時代の松岡静雄(ウィキペディアより)

。

家族・親族

実父:松岡操 - 儒者、医者

実母:たけ

兄姉

松岡鼎 - 医師

松岡俊次(早世)

井上通泰(松岡泰蔵) - 国文学者、歌人、医師

松岡芳江(早世)

松岡友治(早世)

柳田國男 - 民俗学者

弟

松岡輝夫(松岡映丘) - 日本画家

柳田 國男は、日本の官僚、民俗学者。 東京帝国大学法科大学を卒業して農商務省官僚となり、

貴族院書記官長まで昇り詰めた。退官して約20年を経た1946年に枢密顧問官に補され、

枢密院が廃止されるまで在任した。 日本学士院会員、日本芸術院会員、文化功労者、

文化勲章受章者。位階・勲等は正三位・勲一等。

松岡家兄弟らの写真

(前列右より、松岡鼎、松岡冬樹〔鼎の長男〕、鈴木博、

後列右より、柳田 國 男 、松岡輝夫〔映丘〕)

後列右より、柳田 國 男 、松岡輝夫〔映丘〕)

没後1938年(昭和13年)、弟子たちによって建てられた「松岡静雄先生之庵趾」碑 。

裏面には何か書かれていたのでろうか?おそらく建立年月・建立者名などが刻まれている??

「松岡静雄先生之庵趾」碑

左手に石鳥居が現れた。ここが「 高根地蔵尊 」。

藤沢市鵠沼海岸7丁目19−11。

石鳥居前での説明を聴く。

石鳥居の奥に小さな御堂が建っていた。

石鳥居を潜って進むと目の前には木製の「地蔵堂」が。

近づいて。

「 高根地蔵尊 」。

高根地蔵尊 」。

今でもお地蔵さまの足元には、子 供の病が治ったお礼として奉納された小石が山のように

積み上げられている のであった。

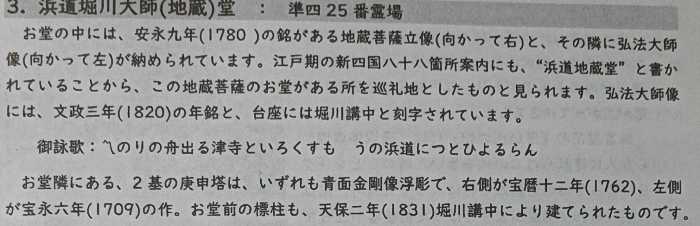

[ 高根地蔵

神楽舎に近く堀川部落の南側に、高根地蔵はあります。“高根”はこの辺りの小字名て、

昔は田の畦道の中に小さな祠がありました。 天保十四年(1843)ニ月、堀川部落の

開祖山上新右衛門建立 したものです。

昔は田の畦道の中に小さな祠がありました。 天保十四年(1843)ニ月、堀川部落の

開祖山上新右衛門建立 したものです。

鎌倉時代のある合戦で、とあるやんごとなき若者を負い郎党四人を伴った武者が最後を

とげたのを村人が弔ったという伝承があります。明治初年には、祠堂改築のため盛土を

崩したところ、刀身ニロ、断碑片若千、土器十ニ枚が発見されたと云われます。

その後、松岡静雄の発起て祠堂が建立されました。

とげたのを村人が弔ったという伝承があります。明治初年には、祠堂改築のため盛土を

崩したところ、刀身ニロ、断碑片若千、土器十ニ枚が発見されたと云われます。

その後、松岡静雄の発起て祠堂が建立されました。

「部民はこの地蔵に触れると必ず生命に関する程の祟ありと恐れ、安政五年頃より毎年九月四日

追善供養をおこなって今日に及び、以来恐ろしき祟りも絶え、小児の疾病本復を祈れば

殊に霊験あらたかでえあると云われ四時香華の絶えぬものたり」 ]

追善供養をおこなって今日に及び、以来恐ろしき祟りも絶え、小児の疾病本復を祈れば

殊に霊験あらたかでえあると云われ四時香華の絶えぬものたり」 ]

以下もネットから

『藤沢の民話』第一集の山口紋蔵氏からの聞き書きには、鎌倉時代との説もあるので引用しよう。

『藤沢の民話』第一集の山口紋蔵氏からの聞き書きには、鎌倉時代との説もあるので引用しよう。

藤沢の高根地蔵

藤沢町鵠沼堀川海岸にある高根地蔵と云う伝説の霊験あらたかの地蔵がある。

この地蔵は天保十四年二月四日鵠沼堀川部落の開祖山上新右衛門が建立したもので鎌倉時代の

合戦に或るやんごとなき若君を負い郎党四人を引具した武者がこの地まで落ちのびたが

武運拙なく遂に敢なき最後を遂げたるを村人等が之を悼み茲に葬むりしものと伝う。

この地蔵は天保十四年二月四日鵠沼堀川部落の開祖山上新右衛門が建立したもので鎌倉時代の

合戦に或るやんごとなき若君を負い郎党四人を引具した武者がこの地まで落ちのびたが

武運拙なく遂に敢なき最後を遂げたるを村人等が之を悼み茲に葬むりしものと伝う。

明治初年両堂改築の為め盛土を取崩した処刀身二口、断碑片若干、土器十二枚を発見したと

当時鑑識の明なく徒に散逸したものたりと。

当時鑑識の明なく徒に散逸したものたりと。

部民はこの地蔵に触れると必ず生命に関する程の崇ありと恐れ、安政五年頃より毎年九月四日

追善供養をおこなって今日に及び以来恐ろしき崇りも絶え、小児の疾病本復を祈れば殊に

霊験あらたかであると云われ四時香華の絶えぬものたり。この逸名の小公子と忠臣の冥福を

祈り一面郷土史跡記念物として保存の為の同所の海軍予備大佐松岡静雄氏等の発起で出来た

小さな祠堂が建てられている と。

追善供養をおこなって今日に及び以来恐ろしき崇りも絶え、小児の疾病本復を祈れば殊に

霊験あらたかであると云われ四時香華の絶えぬものたり。この逸名の小公子と忠臣の冥福を

祈り一面郷土史跡記念物として保存の為の同所の海軍予備大佐松岡静雄氏等の発起で出来た

小さな祠堂が建てられている と。

決して歴史の教科書には載らないような名もなき武将であろうが、確かにここに存在した

「 高根地蔵尊 」をズームして。

その先を右折して、鵠沼新道線を進む。

コモダ歯科医院手前の路地を左折。

藤沢市鵠沼海岸3丁目3−1。

「 しらす直売所 田むら丸 」前には列が。

藤沢市鵠沼海岸7丁目15−15。

毎朝しらす漁をして釜揚げしらすを作っているオジサンと製造販売しているオバサンが二人で

ゆるりと営んでいる湘南しらすの直売所である と。

美味そう!!

小田急線に沿って北に歩く。

そして次に訪ねたのが「 浜道堀川大師(地載)堂:準四25番霊場 」。

藤沢市鵠沼海岸7丁目4−16。

この日、最初の相模準四国八十八箇所霊場 。

「第二十五番 南無大師偏照」まで読み取れる石柱が建っていた。

「南無大師偏照」の下に「金剛」と続くのですがありませんでした。

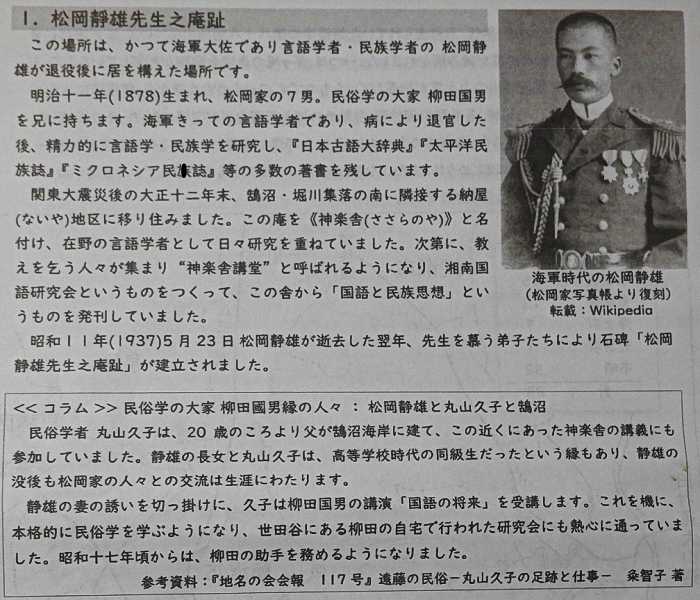

[ 浜道堀川大師(地蔵)堂:準四25番霊場

お堂の中には、安永九年(1780)の銘がある地蔵菩薩立像(向かって右)と、その隣に

弘法大師像(向かって左)が納められています。江戸期の新四国へ十へ箇所案内にも、

”浜道地蔵堂"と書かれていることから、この地蔵菩薩のお堂がある所を巡礼地としたものと

見られます。弘法大師像には、文政三年(1820)の年銘と、台座には堀川溝中と刻字されています。

弘法大師像(向かって左)が納められています。江戸期の新四国へ十へ箇所案内にも、

”浜道地蔵堂"と書かれていることから、この地蔵菩薩のお堂がある所を巡礼地としたものと

見られます。弘法大師像には、文政三年(1820)の年銘と、台座には堀川溝中と刻字されています。

御詠歌:のりの舟出る津寺といろくすも うの浜道につとひよるらん

お堂隣にある、 2基の庚申塔は、いずれも青面金剛像浮彫で、右側が宝暦十ニ年(1762)、

左側が宝永六年(1709)の作。 お堂前の標柱も、天保ニ年(1831)堀川講中により

建てられたもの です。 ]

左側が宝永六年(1709)の作。 お堂前の標柱も、天保ニ年(1831)堀川講中により

建てられたもの です。 ]

「 浜道 弘法大師堂 」。

本家四国八十八ヵ所津照寺の御詠歌の木札 が掲げられていた。

「 準四国八十八ヶ所 法の舟 入るか出るか この津寺 迷ふ吾身を もせたまへや

第二十五番 宝珠山津照寺 」

【 仏の教えという救いの舟に、私は今、乗るべきか乗らざるべきか迷っている。

この寺に立ち止まる私の迷いを、どうか仏さま、正しい道へお導きください。 】と。

堂の中には、 安永九年(1780)の銘がある地蔵菩薩立像(向かって右) と、

その隣に 弘法大師像(向かって左) が納められていた。

地蔵菩薩立像をズーム して。

弘法大師像 をズームして。

隣の2基の庚申塔は、いずれも青面金剛像浮彫。

右側が宝暦十ニ年(1762)、 左側が宝永六年(1709)の作 と。

いずれも「青面金剛」や「三猿」が彫られていたが、彫られた石の素材や像の姿かたち、

さらに剥離摩耗などの違いが見てとれます。

左側が宝永6(1709)年、右側が宝暦12(1762)年と、50年以上差がありますが、

左の方が形態をよりとどめていた。

さらに剥離摩耗などの違いが見てとれます。

左側が宝永6(1709)年、右側が宝暦12(1762)年と、50年以上差がありますが、

左の方が形態をよりとどめていた。

こうした歴史を積み重ねてきた石塔・石仏などは、区画整理や道路拡張などによって一か所に

まとめられることが多いとのこと。しかし、この堂の前の通りは古い地図を見ると昔から

続いている道。

庚申塔は、おそらく別の場所から移動されてきたのだと思うのだが、こうしたものが残っている

ことは、歴史を大切にされてきた証だと思うのであった。

・・・ もどる ・・・

・・・ つづく ・・

お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう

[JINさんの農園] カテゴリの最新記事

-

鵠沼探訪:相模準四国八十八箇所はじまりの… 2025.11.25 コメント(1)

-

龍の口竹灯籠へ-2 2025.11.24

-

龍の口竹灯籠へ-1 2025.11.23

【毎日開催】

15記事にいいね!で1ポイント

10秒滞在

いいね!

--

/

--

© Rakuten Group, Inc.