PR

X

Keyword Search

▼キーワード検索

Comments

2025年版・岡山大学…

New!

隠居人はせじぃさん

New!

隠居人はせじぃさん

続日本100名城東北の… New! オジン0523さん

【小は大を兼ねるか… Gママさん

Gママさん

ムベの実を開くコツ… noahnoahnoahさん

noahnoahnoahさん

エコハウスにようこそ ecologicianさん

New!

隠居人はせじぃさん

New!

隠居人はせじぃさん続日本100名城東北の… New! オジン0523さん

【小は大を兼ねるか…

Gママさん

Gママさんムベの実を開くコツ…

noahnoahnoahさん

noahnoahnoahさんエコハウスにようこそ ecologicianさん

Calendar

カテゴリ: JINさんの農園

鵠沼海岸7丁目にあった本真寺を後にして 次の目的地・原の辻 に向かって北に進む。

鵠沼海岸3丁目の住宅街の一角にあった 浅間家の立派な墓地 。この浅間家もこの地域の

旧家なのであろう。

皇大神宮が、かつて家臣の「浅間某」を看護するために建立されたという歴史的経緯から、

「浅間」という名前で呼ばれることがあります とネットから。

右側に鮮魚店「 堀川網 」。

この店でも 生シラスを販売中 。

そして「 原の辻 供養塔と庚申塔 」に到着。

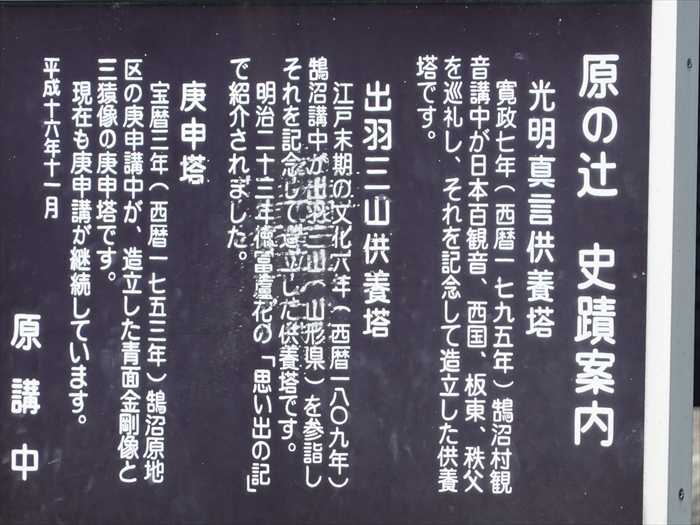

「 原の辻 史蹟案内

光明真言供養塔

寛政九年(西暦一七九七年)鵠沼村観音講中が百日観音、七面、板東、秩父

を巡礼し、それを記念して造立した供養塔です。

出羽三山供養塔

江戸末期の文化六年(西暦一八〇九年)鵠沼中村(現湘南山手)集落の人穣山

を詣しそれを記念して造立した供養塔の三塔です。明治十三年『鵠沼花月(北村盛花)』で紹介されました。

庚申塔

宝暦三年(西暦一七五三年)鵠原地区の庚申講中が造立した青面金剛像と

三猿像の庚申塔です。

現在も庚申講が継続しています。

平成十六年十二月

原 講 中」場所:藤沢市本鵠沼4丁目13

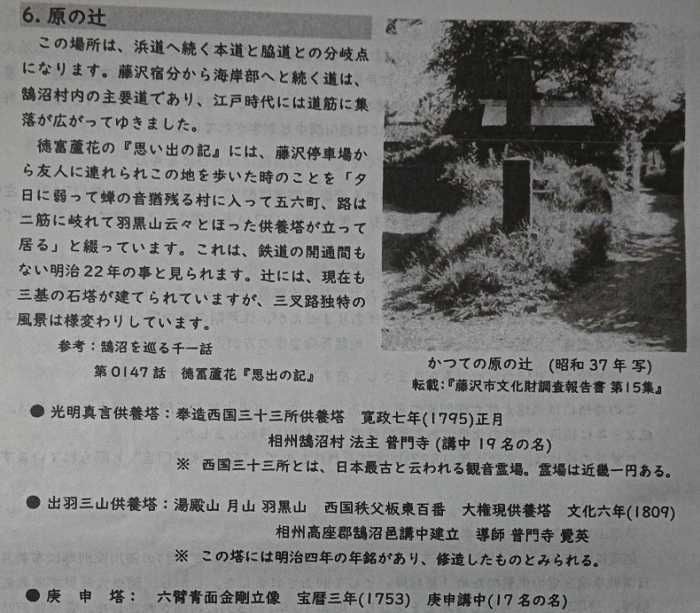

[ 原の辻

この場所は、浜道へ続く本道と脇道との分岐点になり、鵠沼宿から海岸部へと続く道は、

鵠沼村内の主要道であり、江戸時代には追分筋に集落が広がってゆきました。

徳富蘆花の「思い出の記」には、藤沢停車場から友人に連れられてこの地を歩いた時のことを

「夕日に照りて鵠の音鵠沼なる村に入って五六町、路は二筋に岐れて羽黒山にいたる供養塔が

立って居る」と綴っています。これは、鉄道の開通前でない明治22年の事と思われます。

辻には、現在も三基の石塔が残されていいます。三叉路独特の風景は当時をしのばせます。

「夕日に照りて鵠の音鵠沼なる村に入って五六町、路は二筋に岐れて羽黒山にいたる供養塔が

立って居る」と綴っています。これは、鉄道の開通前でない明治22年の事と思われます。

辻には、現在も三基の石塔が残されていいます。三叉路独特の風景は当時をしのばせます。

参考:鎌倉を巡る千一話

第0147話 徳富蘆花「思い出の記」

● 光明真言供養塔:湧護国三十三所供養塔 寛政七年(1795)正月

相州湧護村 法主 智門寺(講中 19名の名)

西国三十三所とは、日本最古と云われる観音霊場、巡礼道一円ある。

● 出羽三山供養塔:湧護山月山羽黒山 西国秩父板東百部 大権現供養塔 文化六年(1809)

相州湧護村鵠沼屋檀中建立 謹子智門寺 善英

この塔には明治の皇曲の年銘があります。律達したのとられん。

● 庚申塔:六部行者如実建立 宝暦三年(1753)庚申講中(17名の名) ]

庚申塔:六部行者如実建立 宝暦三年(1753)庚申講中(17名の名)

青面金剛像 に近づいて。

六部行者如実建立 宝暦三年(1753) 庚申講中(17名の名)

青面金剛像と三猿像の庚申塔

・庚申塔の典型的特徴:

・中央に青面金剛(多臂の神像)

・台座に三猿(みざる・きかざる・いわざる)

・舟形の石造 庚申とは、

60日に1度巡る干支の日を指し、その夜、体内の「三尸(さんし)」という 小さな虫が

天に悪事を報告し、寿命を縮めると信じられていました。 そのため、人々は青面金剛を拝み、

徹夜で祈り語り合い、病魔や災厄を防ごうとしました (これがいわゆる「 庚申講 」)。

60日に1度巡る干支の日を指し、その夜、体内の「三尸(さんし)」という 小さな虫が

天に悪事を報告し、寿命を縮めると信じられていました。 そのため、人々は青面金剛を拝み、

徹夜で祈り語り合い、病魔や災厄を防ごうとしました (これがいわゆる「 庚申講 」)。

出羽三山供養塔 159cm。

「奉

月山 湯殿山 羽黒山 大権現 供養塔

西国秩父 板東百番」

光明真言供養塔

寛政九年(西暦一七九七年)鵠沼村観音講中が百日観音、七面、板東、秩父

を巡礼し、それを記念して造立した供養塔である と。

原の辻を南側の道路から北向きに撮影。

出羽三山供養塔(文化六年・1809) の側面(横面)。

「藤沢警察署前」交差点 に向かって住宅街の路を北に進む。

「藤沢警察署前」交差点。

「藤沢警察署」の建物。

各海水浴場の治安を担う(藤沢駅周辺は警察本部により歓楽街総合対策重点取締地区に

指定されている)。所在地:藤沢市本鵠沼四丁目1番8号

最寄駅:小田急江ノ島線 本鵠沼駅

そして次に訪ねたのが「 本鵠沼の道祖神・庚申塔 」。

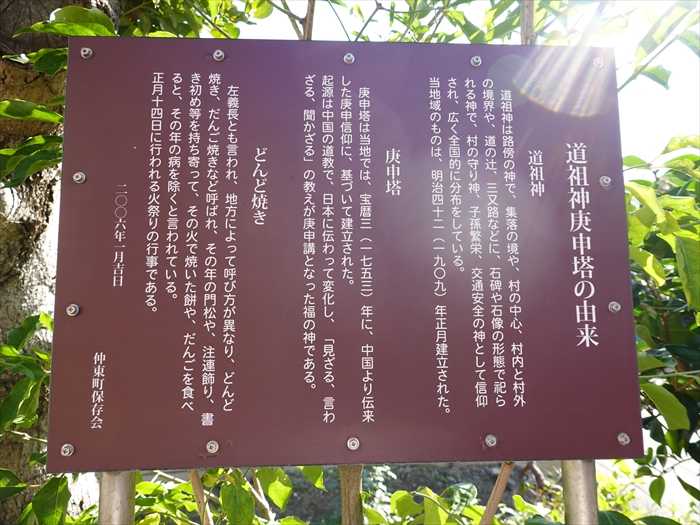

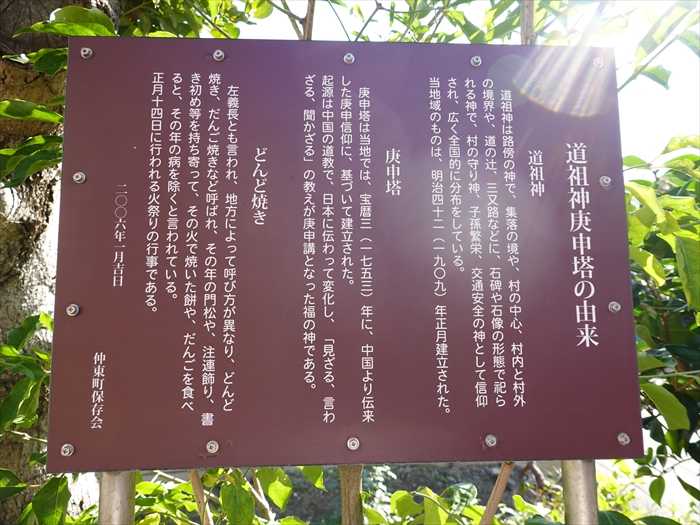

「 道祖神庚申塔の由来

道祖神

道祖神は路傍の神で、集落の境や、村の中心、村内と村外の境界、道の辻、三叉路などに、

石碑や石像の形態で祀られる神で、村の守り神、子孫繁栄、交通安全の神として信仰され、

広く全国的にも信仰されている。

石碑や石像の形態で祀られる神で、村の守り神、子孫繁栄、交通安全の神として信仰され、

広く全国的にも信仰されている。

当地域のものは、明治四十二(一九〇九)年正月建立された。

庚申塔

ニ〇〇六年一月吉日

右:道祖神 。

左:庚申塔 。

近くにあった歴史を感じさせる墓地。

小田急江ノ島線「本鵠沼」駅方面 への路。

「本鵠沼の道祖神・庚申塔」を後にする。

J Aさがみ鵠沼支店 では「 収穫祭 」が開催されていた。

JAさがみ鵠沼支店は11月15日、鵠沼支店・直売所「 米ディハウスくげぬま 」で

「収穫祭」を開催。地元新鮮野菜の即売会をはじめ、フランクフルトや甘酒などを販売 と。

数多くのテントが設営中であったが、客の姿はこれから増えるか?

そして次の目的地の「 大東町内会館 」に到着。

藤沢市本鵠沼2丁目4−36。

大東町内会館の横に広がる墓地の中に鎮座された 六地蔵 。

そして「 大東観音堂 」。

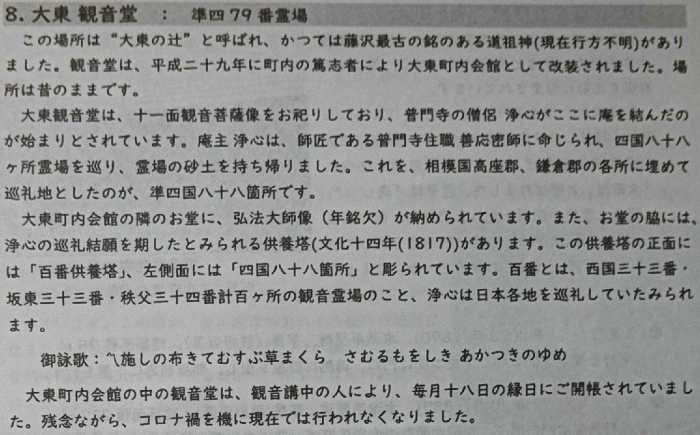

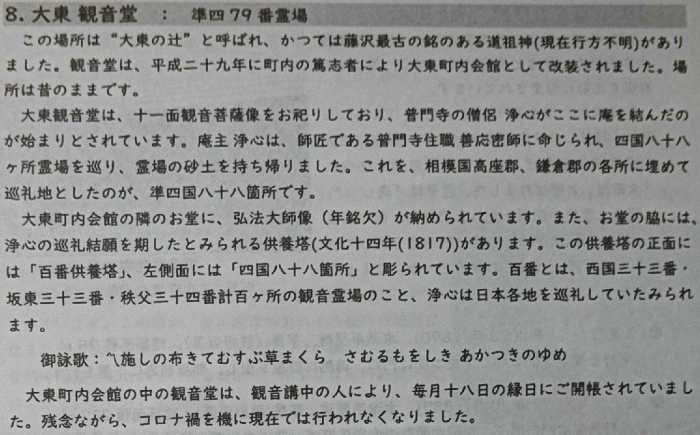

[ 大東観音堂:準四79番霊場

御詠歌の意味は

「 大東大師堂由来の記 大 東大師堂は相模国八十八箇所霊場の第七十九番の札所 です。

この霊場は、堀川の 浅場太郎右衛門が相模にも開設しよう と、 普門寺の僧善応密師に相談 し、

文化十四年(一八一七)善応の弟子で大東観音堂の庵主浄心に依頼して、四国八十八箇所の

霊場の砂と宝印を集めさせ、 真言宗の宗派を越えて、現在の鎌倉市、横浜市泉区、藤沢市、

茅ヶ崎市、 寒川町の寺院に大師像と御堂を建てました。 霊場造立は、尽力した浅場太郎右衛門が

文政十年(一八ニ七年八月三十日)に没したが、子の太郎右衛門

(弘化四年、一八四七年九月十二日没)が文化十四年から弘化四年の間に建立されたと思われます。

建立から百七十年以上たち、大正十五年に、大東観音講中により再建されましたが、大分傷んで

まいりました。山口雅吉氏をはじめ旧町内有志が普門寺山主第五十六世川島弘之、師弟弘耀に

相談し、尽力され大東大師堂を改修することができました。この篤信の浄行により、

天下泰平、国土安穏、現世安穏、無病無難、息災延命、諸災消除、家内安全、子孫永久、

富貴繁栄、諸願成就、

墓地内にはこの付近の 名家・関根家 の墓が並んでいた。

「 第七十九番札所 相模準四国八十八箇所 」。

「 百番供養塔 」百番供養塔とは、江戸時代に広まった観音信仰に基づき、

西国三十三所、坂東三十三所、 秩父三十四所 の「日本百観音」の霊場をすべて巡拝した人が、

その満願を記念して建立した石碑 と。

大東観音堂 を正面から。

大東観音堂(旧・大東大師堂)の内部に安置されていた 弘法大師像 。

大東観音堂(旧・大東大師堂)の前に並ぶ石仏。

左側の石仏:地蔵菩薩(立像) 右側の石仏:観音菩薩(立像) 。

大東観音堂(旧・大東大師堂)の敷地内にあった懐かしい 手押し式ポンプ(井戸ポンプ) 。

「大東町内会館」の玄関か? 扉の片方には様々な「お知らせ」が掲示されていた。

大東観音堂(旧・大東大師堂)入口に掛けられた幕(内陣幕) の様子。

・・・ もどる ・・・

・・・ つづく ・・・

庚申塔は当地では、宝暦三(一七五三)年に、中国より伝来した庚申信仰に、基づいて建立された。

起源は中国の道教で、日本に伝わって変化し、「見ざる、言わざる、聞かざる」の教えが庚申講と

なった福の神である。

なった福の神である。

どんど焼き

左義長とも言われ、地方によって呼び方が異なり、どんど焼き、だんご焼きなど呼ばれ、その年の門松や、注連飾り、書き初め等を持ち寄って、その火で焼いた餅や、だんごを食べると、その年の病を除くと言われている。

正月十四日に行われる火祭りの行事である。

ニ〇〇六年一月吉日

仲東町保存会」

右:道祖神 。

左:庚申塔 。

近くにあった歴史を感じさせる墓地。

小田急江ノ島線「本鵠沼」駅方面 への路。

「本鵠沼の道祖神・庚申塔」を後にする。

J Aさがみ鵠沼支店 では「 収穫祭 」が開催されていた。

JAさがみ鵠沼支店は11月15日、鵠沼支店・直売所「 米ディハウスくげぬま 」で

「収穫祭」を開催。地元新鮮野菜の即売会をはじめ、フランクフルトや甘酒などを販売 と。

数多くのテントが設営中であったが、客の姿はこれから増えるか?

そして次の目的地の「 大東町内会館 」に到着。

藤沢市本鵠沼2丁目4−36。

大東町内会館の横に広がる墓地の中に鎮座された 六地蔵 。

そして「 大東観音堂 」。

[ 大東観音堂:準四79番霊場

この場所は「大東の辻」と呼ばれ、かつては藤沢最古の銘のある道祖神(現在行方不明)が

ありました。観音堂は、平成二十九年に町内の篤志者により大東町内会館として改装されました。

場所は昔のままです。

ありました。観音堂は、平成二十九年に町内の篤志者により大東町内会館として改装されました。

場所は昔のままです。

大東観音堂は、十一面観音菩薩像をお祀りしており、昔門寺の僧侶浄がここに庵を結んだのが

始まりとされています。庵主浄心は、師匠である普門寺住職善応密師に命じられ、四国八十八ヶ所

霊場を巡り、霊場の砂土をお持ち帰りました。これを、相模国高座郡、鎌倉郡の各所に埋めて

巡拝地としたのが、準四十九八十八か所です。

始まりとされています。庵主浄心は、師匠である普門寺住職善応密師に命じられ、四国八十八ヶ所

霊場を巡り、霊場の砂土をお持ち帰りました。これを、相模国高座郡、鎌倉郡の各所に埋めて

巡拝地としたのが、準四十九八十八か所です。

大東町内会館の隣のお堂に、弘法大師像(年銘欠)が納められています。また、お堂の脇には、

浄心の巡礼結願を期したとみられる供養塔(文化十四年(1817))があります。この供養塔の

正面には「百番供養塔」、左側面には「四国八十八箇所」と彫られています。百番とは、

西国三十三・坂東三十三番・秩父三十四番計百ヶ所の観音震場のこと、浄心は日本各地を

巡礼していたとみられます。

正面には「百番供養塔」、左側面には「四国八十八箇所」と彫られています。百番とは、

西国三十三・坂東三十三番・秩父三十四番計百ヶ所の観音震場のこと、浄心は日本各地を

巡礼していたとみられます。

御詠歌:施しの 布きてむすぶ 草まくら さむるもをしき あかつきのゆめ

大東町内会館の中の観音堂は、観音講中の人により、毎月十八日の繰日にご開根されていました。残念ながら、コロナ禍を機に現在では行われなくなりました。 ]

御詠歌の意味は

旅の途中、施しの心に包まれながら草を枕に眠ると、 たとえ寒さの厳しい夜であっても、

夜明けに覚めてしまうのが惜しいほど、 心が安らぐ夢を見るものです

と。

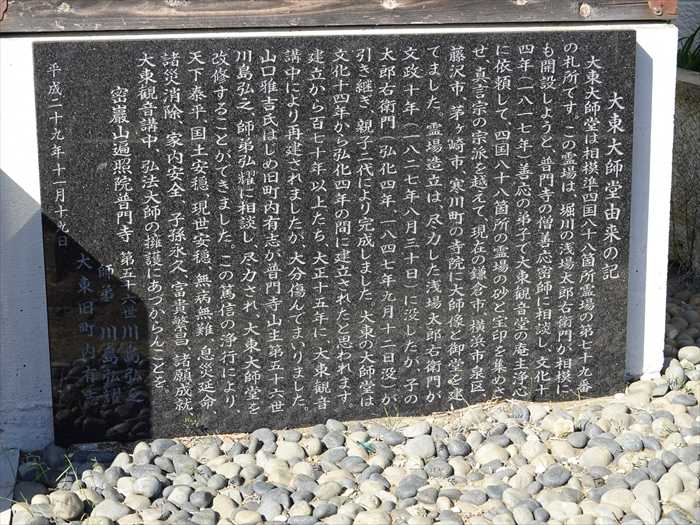

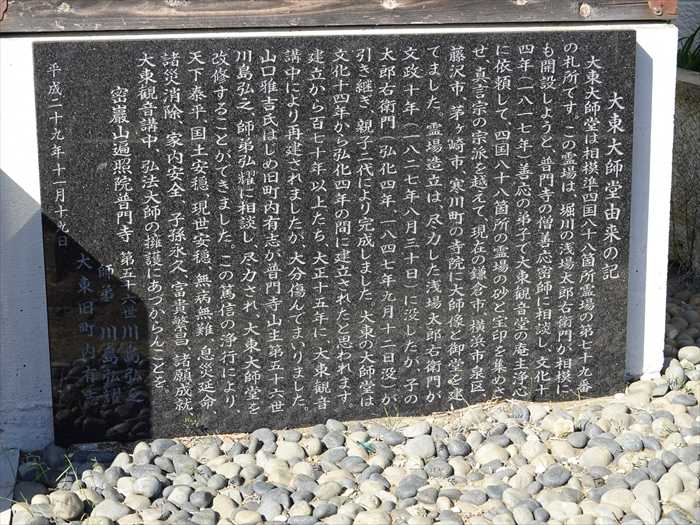

「 大東大師堂由来の記 大 東大師堂は相模国八十八箇所霊場の第七十九番の札所 です。

この霊場は、堀川の 浅場太郎右衛門が相模にも開設しよう と、 普門寺の僧善応密師に相談 し、

文化十四年(一八一七)善応の弟子で大東観音堂の庵主浄心に依頼して、四国八十八箇所の

霊場の砂と宝印を集めさせ、 真言宗の宗派を越えて、現在の鎌倉市、横浜市泉区、藤沢市、

茅ヶ崎市、 寒川町の寺院に大師像と御堂を建てました。 霊場造立は、尽力した浅場太郎右衛門が

文政十年(一八ニ七年八月三十日)に没したが、子の太郎右衛門

(弘化四年、一八四七年九月十二日没)が文化十四年から弘化四年の間に建立されたと思われます。

建立から百七十年以上たち、大正十五年に、大東観音講中により再建されましたが、大分傷んで

まいりました。山口雅吉氏をはじめ旧町内有志が普門寺山主第五十六世川島弘之、師弟弘耀に

相談し、尽力され大東大師堂を改修することができました。この篤信の浄行により、

天下泰平、国土安穏、現世安穏、無病無難、息災延命、諸災消除、家内安全、子孫永久、

富貴繁栄、諸願成就、

大東観音講中、弘法大師の護護にあつからんことを。

密巖山遍照院普門寺 第五十六世 川島弘之

師弟 川島弘耀

大東旧町内有志

平成ニ十九年十一月十九日」

密巖山遍照院普門寺 第五十六世 川島弘之

師弟 川島弘耀

大東旧町内有志

平成ニ十九年十一月十九日」

墓地内にはこの付近の 名家・関根家 の墓が並んでいた。

「 第七十九番札所 相模準四国八十八箇所 」。

「 百番供養塔 」百番供養塔とは、江戸時代に広まった観音信仰に基づき、

西国三十三所、坂東三十三所、 秩父三十四所 の「日本百観音」の霊場をすべて巡拝した人が、

その満願を記念して建立した石碑 と。

大東観音堂 を正面から。

大東観音堂(旧・大東大師堂)の内部に安置されていた 弘法大師像 。

大東観音堂(旧・大東大師堂)の前に並ぶ石仏。

左側の石仏:地蔵菩薩(立像) 右側の石仏:観音菩薩(立像) 。

大東観音堂(旧・大東大師堂)の敷地内にあった懐かしい 手押し式ポンプ(井戸ポンプ) 。

揚水レバー式の「ストローク型」ポンプ

ハンドル(レバー)を上下に動かすことで内部のピストンを上下させ、井戸水を吸い上げるタイプ。

この形式は

「通称:カバポンプ」「ガチャポンプ」(正式には“ピストン式井戸ポンプ”)と呼ばれている。

昭和30〜50年代(1955〜1975) に多く出回った形式か?

昭和30〜50年代(1955〜1975) に多く出回った形式か?

「大東町内会館」の玄関か? 扉の片方には様々な「お知らせ」が掲示されていた。

大東観音堂(旧・大東大師堂)入口に掛けられた幕(内陣幕) の様子。

幕にはふたつの紋が見えた。

■ 左:五三の桐 紋

かつては皇室専用の紋章であり、足利尊氏や豊臣秀吉といった

歴代国家指導者の使用でも知られる桐花紋の一種

かつては皇室専用の紋章であり、足利尊氏や豊臣秀吉といった

歴代国家指導者の使用でも知られる桐花紋の一種

■ 右:巴紋(ともえもん)・三つ巴

仏堂でも用いられる

真言宗ゆかりの寺にも多い

井上家の紋としてもよく見られる とネットから。

施主の家紋?と、堂の守り紋 が両方入っている可能性が高い??

施主の家紋?と、堂の守り紋 が両方入っている可能性が高い??

・・・ もどる ・・・

・・・ つづく ・・・

お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう

[JINさんの農園] カテゴリの最新記事

-

鵠沼探訪:相模準四国八十八箇所はじまりの… 2025.11.27

-

鵠沼探訪:相模準四国八十八箇所はじまりの… 2025.11.26 コメント(1)

-

鵠沼探訪:相模準四国八十八箇所はじまりの… 2025.11.25 コメント(1)

【毎日開催】

15記事にいいね!で1ポイント

10秒滞在

いいね!

--

/

--

© Rakuten Group, Inc.