全1817件 (1817件中 1-50件目)

-

RWNのE2dという真空管

RWNのE2dという真空管を紹介します。棚にあるのをすっかり忘れていましたので、ここで紹介します。E2d持ちすぎですね..。電極はこんな感じです。シンプルですね。etracerで特性を測定しましょう。【1本目】Eh=4.0V, Ih=1.51A三極管接続Ep=220VEg1=6.5VIp+Ig2=33.54mAIg2=3.63mArp=2359Ωgm=8031μSμ=18.9V/V五極菅接続Ep=220VEg2=180VEg1=3.9VIp=33.91mAIg2=3.86mArp=65029Ωgm=7466μSμ=528.5V/V【2本目】Eh=4.0V, Ih=1.51A三極管接続Ep=220VEg1=7.1VIp+Ig2=34.01mAIg2=3.38mArp=1985Ωgm=9923μSμ=19.7V/V五極菅接続Ep=220VEg2=180VEg1=4.8VIp=34.09mAIg2=3.59mArp=66350Ωgm=9651μSμ=640.4V/V【3本目】Eh=4.0V, Ih=1.58A三極管接続Ep=220VEg1=5.8VIp+Ig2=33.80mAIg2=3.19mArp=2369Ωgm=8863μSμ=21.6V/V五極菅接続Ep=220VEg2=180VEg1=3.5VIp=34.41mAIg2=3.45mArp=64285Ωgm=8701μSμ=559.3V/V多少バラついていますが、シングル自己バイアスなら問題無さそうです。感度の低い方に合わせてEg2を190~200Vにしたほうがよさそうですね。それにしても直線性が良いです。他のE2dとは全く違います。もしかしたらSIEMENSは肩が張った特製なのでビーム管でRWNが五極管ということかもしれません。とにかく別物のIp特性です。ただ、SIEMENSのE2dに合わせた直線性の悪い初段のアンプを使うと良くないかもしれませんね。これは美音がするはずです。(確信)

Nov 27, 2025

コメント(0)

-

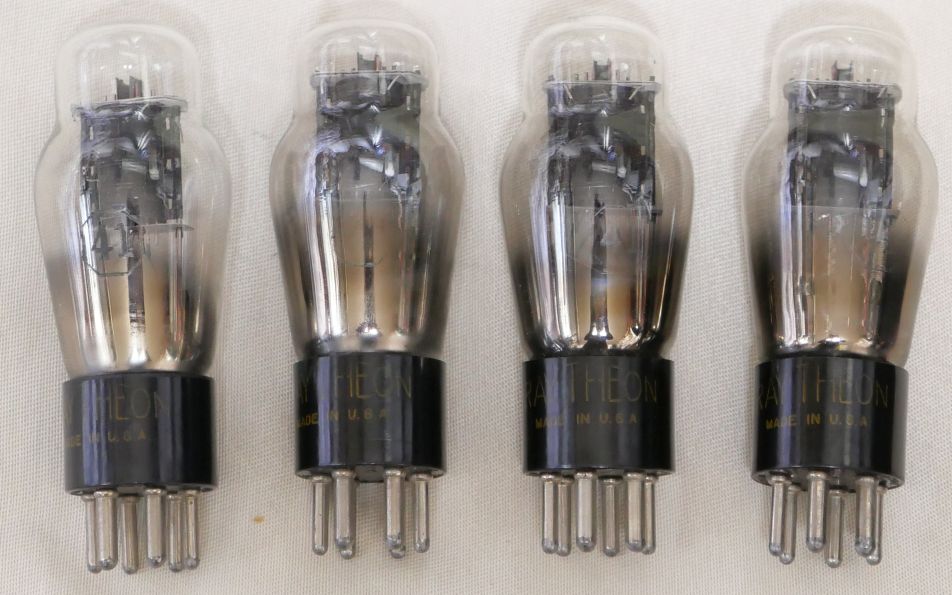

SIEMENSのE2eという真空管

SIEMENSのE2eという真空管を紹介します。なんか勢いで4本セットを買ってしまった記憶があります。バルブはシールド塗料で覆われています。規格はFrankさんの資料室の「SIEMENS E2e」規格表が参考になります。Efが18Vです。ちょっと半端ですが、6.3V2回路と5Vで17.6Vが作れるので何とかなりそうな印象です。ピン配置はRS1003ともF2aと異なりますのでご注意ください。etracerで特性を測定しましょう。【1本目】Eh=18.0V, Ih=0.34A三極管接続Ep=220VEg1=-5.4VIp+Ig2=34.01mAIg2=3.48mArp=2265Ωgm=9128μSμ=20.7V/V五極菅接続Ep=220VEg2=180VEg1=3.2VIp=34.08mAIg2=3.50mArp=44697Ωgm=9705μSμ=433.8V/V【2本目】Eh=18.0V, Ih=0.36A三極管接続Ep=220VEg1=-5.7VIp+Ig2=33.94mAIg2=3.49mArp=2226Ωgm=9016μSμ=20.1V/V五極菅接続Ep=220VEg2=180VEg1=3.4VIp=34.47mAIg2=3.53mArp=406007Ωgm=10067μSμ=408.7V/V【3本目】Eh=18.0V, Ih=0.34A三極管接続Ep=220VEg1=-6.3VIp+Ig2=33.81mAIg2=3.52mArp=2187Ωgm=8567μSμ=18.7V/V五極菅接続Ep=220VEg2=180VEg1=3.8VIp=34.73mAIg2=3.52mArp=44516Ωgm=9265μSμ=412.4V/V【4本目】Eh=18.0V, Ih=0.35A三極管接続Ep=220VEg1=-5.8VIp+Ig2=33.89mAIg2=3.47mArp=2,241Ωgm=8882μSμ=19.9V/V五極菅接続Ep=220VEg2=180VEg1=3.5VIp=34.48mAIg2=3.55mArp=42711Ωgm=9909μSμ=423.2V/Vヒーター電圧に関しては、どうしても18Vがとれなければ18VのAC/DCアダプターを買えばよいわけで。割と何でも良いかなと思います。(笑)

Nov 25, 2025

コメント(0)

-

ONKYOのIE-M3(カスタムインイヤーモニタ)を4年ほど使った感想

4年ほど前、ONKYOからIE-M3というカスタムインイヤーモニタが発売されたので、購入しました。因みにオンキョーってブランドはまだ存在します!オーディオ機器のオンキヨーホームエンターテイメントが経営破綻、現在、秋葉原の店舗は「音アニ」、通販は「ONKYO DIRECT」という名称になっていて、唯一音響機器としてのONKYOが残っています。このIE-M3というカスタムインイヤーモニタ、補聴器のように耳の形状に合わせるため、店で希望の機種を指定し耳型をとって注文する感じです。(すぐ買えるツルシではありません)デザイン・型はシバントス(補聴器メーカー)によるもの。当時、「ONKYO」モデルと「鬼頭明里」モデルがありましたが、迷わずONKYOモデルに。色は注文時に指定できます。私は表側は深紫のラメ入り、内側に関しては右を赤で左を青にしました。左右で色を変えると薄暗いところでも直感的にわかるからです。内側の色はイヤホンを耳に差し込むと見えなくなるので大丈夫。ユニットの特長は何と言ってもマグネシウム振動板のバランスド・アーマチュア。マグネシウムなので内部損失が大きく、余計な鳴りを起こしにくいと言われています。中高音用に1ユニット、そして低音用に2ユニットです。そしてインイヤーでも割と珍しい完全密閉型。空気の抜け穴が無いので外の音が入りにくい。なので音量を下げて音楽を聴けます。難聴防止にも役立ちそう。これが購入の決め手になりました。音のバランスは中低域寄りです。ただ、私のように電車の中でリュート音楽などを聴くには丁度良い感じです。完全に密閉されているので音楽が聴きやすいですし、ノイキャンのような不自然さもありません。装着感はカスタムIEMだけあって違和感がありません。クルッ!スポッ!って感じです。4年ほど使いましたが、もう他のイヤホンは要らないって感じですね。私の場合はイヤホンは長距離での電車の中が殆どです。家ではスピーカーを使っていますし。現在、IE-M3は販売終了品で、それに近いモデルはIE-K3(4BAのモデル)のようです。アニメとのコラボモデルのみのようですね...。(記事を書いている現在はガンダムとのコラボ)上位モデルのみ「Scepter」を冠するモデル名なら結構注目されるのでは?と思ってしまうのは私の世代だけでしょうか...。印字するだけでいいんですよ。それだけで満足なんですよ。

Nov 24, 2025

コメント(0)

-

VALVOのE2dという真空管

VALVOのE2dという真空管を紹介します。何本E2dを買えば気が済むんですか?というツッコミは無しでお願いします。(笑)独特な放熱板の構造ですね。この構造でOKなのでしょうか..熱容量的にも静電容量的にも。etracerで特性を測定しましょう。【1本目】Eh=4.0V, Ih=1.55A三極管接続Ep=220VEg1=-5.9VIp+Ig2=33.90mAIg2=3.91mArp=2211Ωgm=9744μSμ=21.5V/V五極菅接続Ep=220VEg2=180VEg1=-3.7VIp=33.79mAIg2=4.17mArp=61141Ωgm=9250μSμ=565.6V/V【2本目】Eh=4.0V, Ih=1.51A三極管接続Ep=220VEg1=-5.9VIp+Ig2=34.73mAIg2=3.56mArp=2235Ωgm=8763μSμ=19.6V/V五極菅接続Ep=220VEg2=180VEg1=-3.6VIp=34.01mAIg2=3.65mArp=56273Ωgm=8497μSμ=478.1V/Vうーむ、他のE2dよりスクリーングリッド電圧を上げないと厳しいですね。Ipカーブの形状からして、エミッションは十分あるとは思うのですが。同じE2dでもSIEMENSとは明らかに異なります。面白いですね。なので、同じような球じゃないもん!違うもん!と言い張れます。

Nov 17, 2025

コメント(0)

-

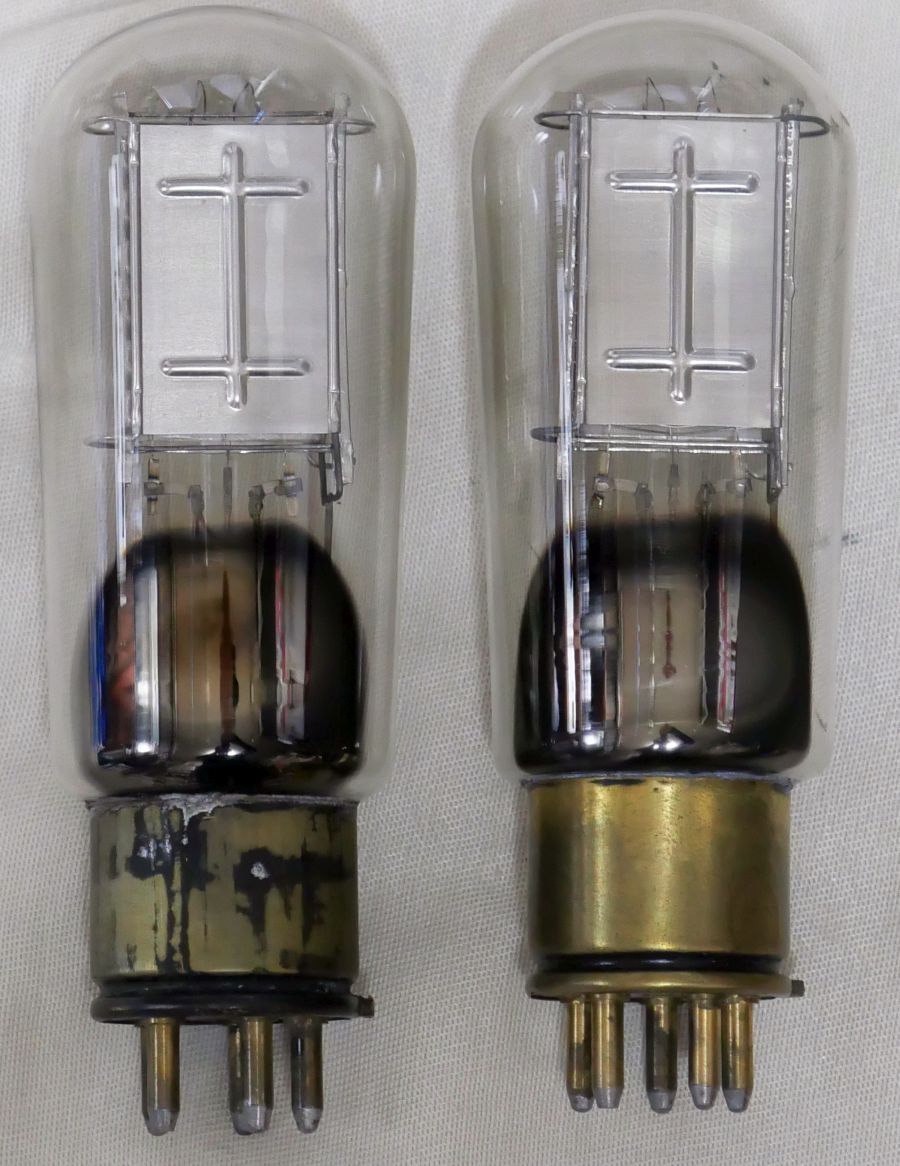

SIEMENSのE2d(旧型)という真空管

SIEMENSのE2dという真空管を紹介します。前回は寸胴の新型でしたが、今回はST型の旧型です。表にSIEMENSのマークとE2dの印字。裏側は、R.L.M、Eigentum、BA、11370、そして製造番号の印字がうっすら見えます。etracerで特性を測定しましょう。【1本目】Eh=4.0V, Ih=1.51A三極管接続Ep=220VEg1=-7.3VIp+Ig2=34.30mAIg2=4.49mArp=2222Ωgm=7909μSμ=17.6V/V五極菅接続Ep=220VEg2=180VEg1=-4.6VIp=34.46mAIg2=4.64mArp=40044Ωgm=8613μSμ=344.9V/V【2本目】Eh=4.0V, Ih=1.47A三極管接続Ep=220VEg1=-7.5VIp+Ig2=34.47mAIg2=3.86mArp=2298Ωgm=6948μSμ=16.0V/V五極菅接続Ep=220VEg2=180VEg1=-4.6VIp=34.67mAIg2=3.89mArp=49433Ωgm=7993μSμ=395.1V/Vほぼ前回の新型と変わらない特性です。(直線性は悪い)まぁこういう真空管を買う人は「自分が持っていない球はとりあえず買っておく」タイプだと思うので、直線性が悪くてもいいんです。(笑)

Nov 16, 2025

コメント(0)

-

12A6という真空管

12A6という真空管を紹介します。規格はFrankさんの資料室の「12A6」規格表が参考になります。etracerで特性を測定しましょう。【1本目】Eh=12.6V, Ih=0.15A三極管接続Ep=230VEg1=12.3VIp+Ig2=25.15mAIg2=3.52mArp=3125Ωgm=3140μSμ=9.8V/V五極菅接続Ep=230VEg2=230VEg1=11.2VIp=25.11mAIg2=3.97mArp=82622Ωgm=2941μSμ=243.0V/V【2本目】Eh=12.6V, Ih=0.15A三極管接続Ep=230VEg1=13.0VIp+Ig2=25.16mAIg2=2.01mArp=3161Ωgm=3025μSμ=9.6V/V五極菅接続Ep=230VEg2=230VEg1=12.2VIp=25.29mAIg2=2.41mArp=104746Ωgm=2621μSμ=274.6V/V三極管接続の直線性は大変良好です。五極菅接続は十分に電流を流す領域ではとても綺麗な特性だと思います。230V程度に7kΩの負荷で三極管接続0.6W、五極菅接続1.3Wが出せます。十分ですね。地味な真空管ですが、割と実力派だと思います。

Nov 15, 2025

コメント(3)

-

1626 (2C21, CKR-38233)という真空管

1626という真空管を入手したので紹介します。規格は真空管(Electron tube) 規格表データベース「RCA 2C21/1642」規格表が参考になります。特性は素直で「76が2本入ったような真空管」という印象です。2段増幅では76を使うよりは少ないスペースになります。こんな見た目です。悪い球ではないのですが。etracerで特性を測定しましょう。【1本目】Eh=6.3V, Ih=0.60AEp=250VEg=16.5VIp1=7.53mA,Ip2=7.87mArp1=7807Ω,rp2=7537Ωgm1=1242μS,gm2=1443μSμ1=9.7V/V,μ2=10.9V/V【2本目】Eh=6.3V, Ih=0.60AEp=250VEg=16.5VIp1=8.49mA,Ip2=8.32mArp1=7024Ω,rp2=7209Ωgm1=1353μS,gm2=1512μSμ1=9.5V/V,μ2=10.9V/V素直な特性ですね。終段の前に2段入れるのに丁度良さそうです。終段を42とか、どうでしょう?

Nov 14, 2025

コメント(0)

-

東北へ旅行してきました(ほぼ洞窟)

東北へクルマで旅行してきました。目的は2026年3月で一般見学が終了する尾去沢鉱山の見学です。ついでに東北の鍾乳洞などを見学して回ろうかと思い、旅行を計画しました。私は眼筋型重症筋無力症(片目の眼筋が常時疲れている)に掛かっていて、いつ全身性になるかわからない身ですので、歩けるうちに歩きたいなと。【10月9日(金)】会社から帰ってきて入浴後に出発。守谷SAで食事。担々麺、まぁまぁ美味しいです。途中のサービスエリアで車中泊しました。【10月10日(金)】9時半頃、尾去沢鉱山に到着。2026年4月から完全予約制の社会見学のみになるそう。見納めです。当時の車両が展示してあります。独特です。ワクワクします。ご安全に!では鉱山跡に入ります。「ザ・鉱山」という感じですね。坑道は幾つにも分かれていたようですが、今は見学用の短いコースになっています。かなり奥の方まで見学できます。岩は所々が光っていて金属が含まれていることがわかります。人がギリギリ入れるような掘りかた。これら複雑な坑道を掘ったわけですから凄いです。このように穴を開け爆薬で破砕させ、鉱石を運んだそう。地酒を寝かせています。神様が祀られています。作業の様子。昔は手作業。観光用に明るくした坑道ですが、この時代はろうそくの火だけが頼りだったでしょう。敷地内に資料館がありました。鉱石の展示、歴史年表の展示などがあります。鉱山の全容。坑道の合計は700km。そのうち観光坑道は1.7kmです。かつての巨大な施設。この鉱山の歴史は古く、奈良時代に発見されたとか。1950年には従業員3000名近く居たそうで、1970年頃には500名位に減り、1978年に閉山。1982年に観光坑道としてマインランド尾去沢をオープン、2008年に史跡尾去沢鉱山という名称になったそう。しかし私が行ったときに観に来ている観光客はまばらでした。観光が盛んな時代が終わり娯楽の多様化が進んだ今、「二度目の閉山」のときが近づいているのかもしれません。久慈琥珀博物館へ行きました。琥珀の産地として有名だったそうです。白亜紀の久慈地方。僅かな距離ですが、坑道跡を航海しています。当時の雰囲気があります。琥珀神社道の駅くじの食堂で昼食。ずっぱり丼、めっちゃ美味しい!! 「ずっぱり」とは沢山という意味だそう。久慈のパン屋さんで買い物。なかなか圧が強い。(笑)途中でダムを発見。管理事務所があったので、担当の方に声を掛けてダムカードを貰いました。安家(あっか)洞に到着。割と地味です。(笑)アクセスが悪い場所なので、訪れる人が少ないのかもしれません。狭いところもありますが、静かです。総延長23.7kmあるそうですが、観光できる距離は500m程度です。写真では伝えきれませんが、荘厳な光景です。龍泉洞。有名ですよね。到着したときは16時頃だったので客は少なかったです。竜の住処のようですね。証明も神秘的な感じ。写真ではわかりませんが、かなりの水深です。凄い透明度ですね。道路を挟んで向こう側にある龍泉新洞科学館へ。洞窟を利用した資料館です。宮古駅すぐ前にある蛇の目本店で夕食。お刺身の定食、めっちゃ美味しかったです。宮古駅すぐ近くのBIG WAVEに宿泊。快適でした。HOTEL BIG WAVE【10月11日(土)】朝起きたら、向こうに大きな煙突が見えました。ラサの大煙突という名所だそうです。精錬所の煙突で今は稼働していないようです。朝食バイキング、美味しい!!浄土ヶ浜の青の洞窟を観光。救命胴衣を着ます。サッパ舟(乗客7人乗り)で出発。浄土ヶ浜海浜。写真では伝わりませんが、綺麗な青緑色をしています。楽しい観光でした。オススメです。滝観(ろうかん)洞を観光。駐車場はガラガラでした。結構狭いです。天井が低いです。貸し出されたヘルメットがなければ間違いなく頭をぶつけますね。川が流れています。洞窟はずっと水の音がしています。苔は灯りがある場所に生えています。植物の化石なのでしょうか。不思議です。まんまるの水たまり。コンクリートの橋が掛かっているので水に濡れずに奥へ行けます。不思議な模様。これも植物の化石でしょうか...。観音様。1970年に建立されたそう。凄い絶景です。ここは行くべきです。みはらしカフェtentへ。予約しないとなかなか入れない有名なカフェです。ということで、外で少し待ちます。静かな場所です。待つ時間もまた楽しい。来て良かったです。店内も素敵。落ち着く空間です。パッチワークのように作られたテーブルが良いです。ハンバーグを注文。美味しそう。かぼちゃのスープ。ハンバーグ、美味しい!!幽玄洞に到着。では入っていきましょう。案内図。なかなか狭いです。上り下りが結構大変。観音像が置いてあり、手前の狛犬は鍾乳石。鍾乳石が観音様のよう。ウミユリの萼の化石。目的のコーヒー豆店、栗駒の「ムヨカ珈琲ロースタリー」に到着。コーヒー豆を買いました。神奈川県は犬も歩けば豆屋に当たるくらいですが、東北のコーヒー豆店は貴重です。店内の様子。元々はお菓子屋さんだったそう。斜前にあるカフェへ。元々は薬局だそう。入ってみます。良い感じの店内。落ち着く空間です。コーヒーとケーキを注文。ホッと出来ます。個性的な文具店。個性的すぎるお菓子屋さん。パチンコ店は営業していない。ジーンズショップ発見!!合うサイズが無くて買えませんでした。残念。(マジで買おうとしていました)栗原のビジネスホテル築館で宿泊。ビジネスホテル築館外観がビジネスホテル的ではないですが、中はビジネスホテルです。なかなか良い部屋です。夕食は中華料理店へ。担々麺と炒飯のセット、安くて美味しいです。【10月12日(月)】朝食はパンとコーヒーが無料で提供されます。簡単ですが、こういうのもビジネスホテルらしいところ。入水鍾乳洞。まずは入水不動尊にお参り。探検開始です。常に足元が湿っていて滑りやすいです。なかなか探検っぽいです。防水のトレッキングシューズだと安心です。観光客が少なく静かなところです。やはり交通の問題でしょうか。なかなか立派です。一般コースはここまで。ここからは中~上級コースです。あぶくま洞へ。中は涼しいですが湿度は高いので、結構汗を掻きます。中は比較的広く、ヘルメットはほぼ不要です。宮殿あるいは教会の中のような荘厳さ。言葉を失うほど。圧巻です。ワインが貯蔵されていました。焼き椎茸。良い香りでしたので買いました。阿武隈神社にお参り。小さなお社。観音様が居られたので手を合わせてゆきます。殉職者碑。石灰岩採掘場で亡くなられた人の慰霊碑だそう。コーヒー豆屋さん「ブラウンチップ」で買い物。ちょっと困った昼食問題。神奈川県などは「ちょっと外食を」と思いついて出かけて、余程の人気店でないかぎりは大体普通に店に入れます。ところが...どこも満員、満車です。市街から離れているところも駄目です。いや本当に絶望的な光景です。東北をナメてました。「そんなこともあろうかと」家から持ってきた非常食が役立ちました。コーヒー豆屋さん「ヤナイコーヒー」で買い物。今回の旅のシメは「アクアマリンふくしま」で。ゲンゴロウの展示。昆虫の図鑑とかで見るやつだ!淡水魚の展示。この展示は素晴らしいと思いました。歩いて見る生き物図鑑だ。他の水族館とはチョット毛色が違います。クラゲの展示。面白い展示のしかたですね。美味しそう??めっちゃ可愛い。鯨の骨格が展示されていました。これは他の水族館とは違う!こういう展示は面白いです。不思議な花。水族館なんて何十年ぶりだろうか。わくわくしますね。めっちゃデカい。ホルベインのインクで描いたような美しい色の魚。。なんと水族館の中に寿司店が!!不思議な形です。速い魚は撮影困難です。宝くじが当たったらEOS-R6Mark3を買います。(まず当たらない)職員の研究なども展示されています。アスレチック広場。子供を飽きさせない良い工夫ですね。ハヤブサが居ました。展望台からの風景。イラストの展示。楽しいですね。舟の展示。楽しい展示でした。めっちゃ良かったです。コーヒー豆屋さん「ウェルハース」で買い物。いわき駅すぐ近くの子鍬倉神社へお参り。コーヒー豆屋さん「豆工房」で買い物。いわき市はコーヒー豆屋さんが豊富で良いです!!夕食はいわき駅近くのお店で。唐揚げが美味しかったです。いわきプリンスホテルで宿泊。閑静&便利の好立地 いわきプリンスホテル部屋はとても綺麗です。しかも安く泊まれます。【10月13日(火)】朝食が6時30分からというのが嬉しい。食事が終わった7時過ぎに帰路につきました。母にお土産のお菓子を渡してから自宅に到着。長い旅行になりましたが、それほど疲れないし楽しかったですね。やはり「車が良い」からでしょう。

Oct 13, 2025

コメント(0)

-

E140という真空管

E140という真空管を紹介します。TUNGSRAMのOX10/400という真空管と同じものです。OX10/400との違いは何でしょうか。「また同じようなものを」と言われそうですが、「全然ちがうもん!」と反論させてください。まず、SFRはフィラメントが3点吊りということです。上の円盤がPHILIPSのように見えます。OEMでしょうか?電極の支持が全く異なります。明らかに異なりますね。同じモノを買ったわけではないということが、この比較写真からわかります。(必死に弁明)etracerで特性を測定しましょう。400Vで22mAの所を測ります。【1本目】Ef=4.0V, If=1.15AEp=400VEg=-1.5VIp=21.89mArp=9809Ωgm=2938μSμ=28.8V/V【2本目】Ef=4.0V, If=1.15AEp=400VEg=-1.5VIp=22.11mArp=9789Ωgm=9040μSμ=28.8V/Vプラスに振り切ってグリッド電流は7~8mAくらいになります。oyaji_number5のブログ「SFR E140シングルアンプ」ではカソード負帰還とオーバーオール負帰還を使った回路にしているようです。

Oct 5, 2025

コメント(0)

-

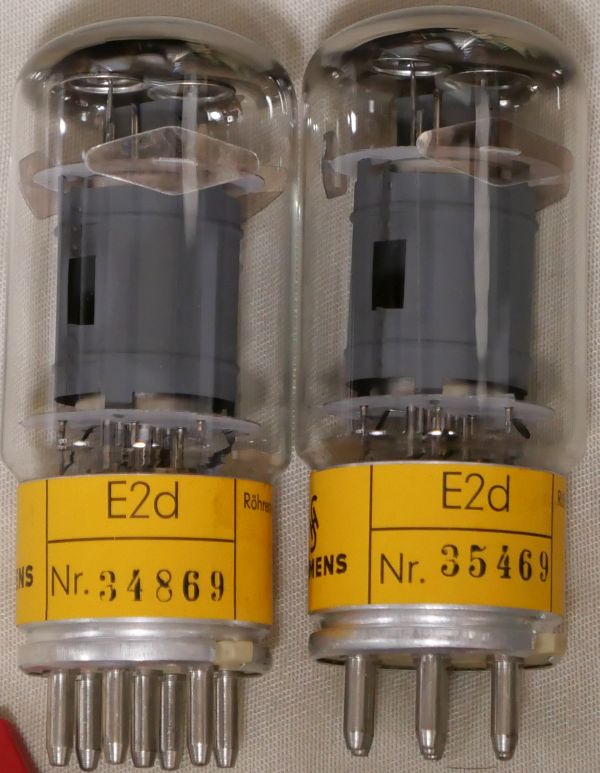

SIEMENSのE2d(新型)という真空管

SIEMENSのE2dという真空管を紹介します。随分前にEbayかオークションで買った記憶があります。なぜこれを買ったのかは記憶に全くありません。何となく6V6クラスかなぁと思ったのかもしれませんね。規格は真空管(Electron tube) 規格表データベース「RFT E2d」規格表が参考になります。E2dのヒーターは4V1.5Aです。etracerで特性を測定しましょう。【1本目】Eh=4.0V, Ih=1.43A三極管接続Ep=220VEg1=6.3VIp+Ig2=34.42mAIg2=3.86mArp=2346Ωgm=7855μSμ=18.4V/V五極菅接続Ep=220VEg2=180VEg1=3.7VIp=34.41mAIg2=3.99mArp=66875Ωgm=7949μSμ=531.6V/V【2本目】Eh=4.0V, Ih=1.41A三極管接続Ep=220VEg1=6.5VIp+Ig2=34.45mAIg2=3.89mArp=2266Ωgm=8224μSμ=18.6V/V五極菅接続Ep=220VEg2=180VEg1=4.0VIp=34.06mAIg2=3.93mArp=59767Ωgm=8272μSμ=494.4V/VこれはEg2が190V以上あるほうが良さそうですね。似たような球ばかりですが、それぞれ良さがあります。

Sep 28, 2025

コメント(0)

-

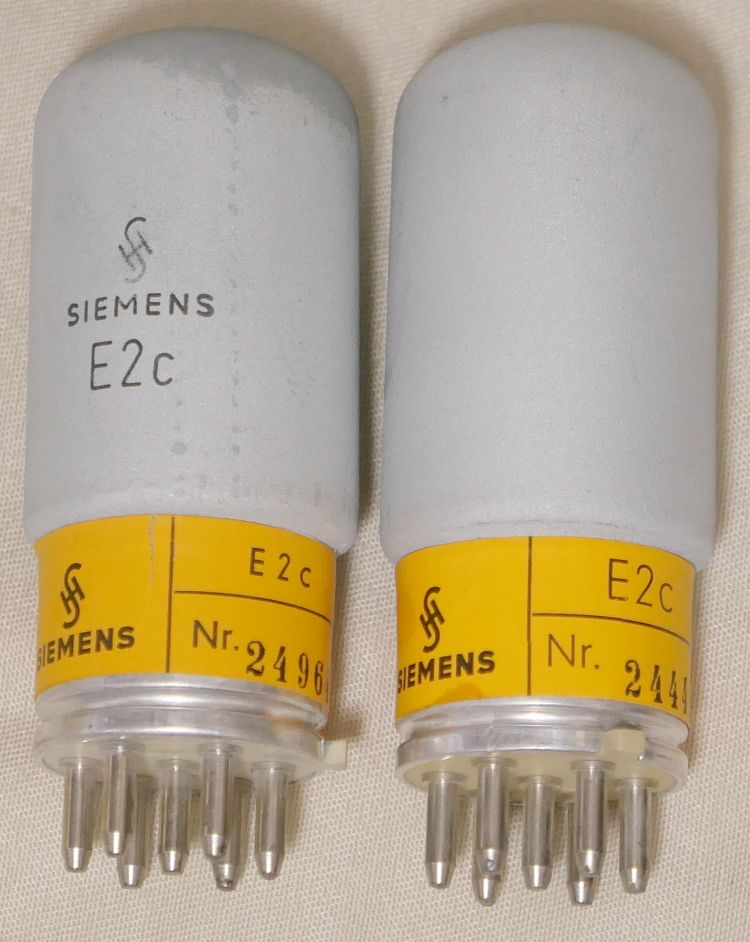

RWNのE2cという真空管

RWNのE2cという真空管を紹介します。形状は細身のST型で、外壁は艶消しの黒い塗装です。先日、SIEMENSのE2cを紹介しましたが、RWNのものなので、規格は同じでも内部は多少違うかもしれませんね。etracerで特性を測定しましょう。【1本目】Eh=18.0V, Ih=0.37A三極管接続Ep=220VEg1=6.8VIp+Ig2=34.23mAIg2=3.53mArp=2181Ωgm=8907μSμ=19.4V/V五極菅接続Ep=220VEg2=180VEg1=4.3VIp=34.51mAIg2=3.85mArp=57263Ωgm=8506μSμ=487.1V/V【2本目】Eh=18.0V, Ih=0.37A三極管接続Ep=220VEg1=7.2VIp+Ig2=34.56mAIg2=3.49mArp=2014Ωgm=9680μSμ=19.5V/V五極菅接続Ep=220VEg2=180VEg1=4.9VIp=33.94mAIg2=3.63mArp=60308Ωgm=9470μSμ=571.1V/V直線性が良いですね。艶消し黒が良い感じの真空管です。

Sep 27, 2025

コメント(0)

-

EL32(CV1052, 10E/11398)シングルアンプを買ってみた

先日、オークションにてEL32シングルアンプを落札しました。真空管の入札合戦で業者に負けて自暴自棄になって、オススメに出てきたアンプを何も考えずに入札しました。いやこれ、割りと正解でした。意外と良かったんです。佐賀県の「音の工房 山本」という個人工房のものです。趣味と実益で(ライフワーク的に?)やっているようで、ウェブサイトは無いですしヤフオクの出品のみのようです。造りはとても丁寧です。良かった点は、割と低ノイズで音が綺麗であることです。EL32がこういう音なのか初段の音なのか、或いは工房の主の作り方がよいのか。因みにEL32は三極管接続をされています。欠点は、とにかく低音が出ないことです。本当にスカスカです。これはEL32三結に対してトランスが5kΩであることとコア自体が小さすぎることもあるでしょう。NFBも掛かっていないことも要因になっていそうです。あとつまらないことですが、ACインレットではなく直接電源コードが繋がっています。普通の人には問題がありませんが、アンプを1週間おきにローテーションしている私にはチョット不便です。それでも、なかなか良い音がします。「秋の夜長にリュート作品を聴く」そんな使い方が最適かもしれません。敢えて改造するなら、・ACインレット化・NFBを少しだけ掛ける・出力トランス変更(7kΩでコアも一回り大きめもの)・グリッドの線をもう少し太くするこんなところでしょうか。

Sep 23, 2025

コメント(0)

-

5639という真空管

5639という真空管を紹介します。数年前、よくわからずに買ってしまったものです。端子はピンではなくリード線であるため、7ピンのソケットに収めています。規格は、Frankさんの資料室「Tung-Sol 5639」規格表が参考になります。この細身のバルブに6.3V0.45Aのヒーターですので発熱は多い印象です。規格表によるとプレート損失が3.5Wなのですが大丈夫でしょうか。この数値は放熱器のようなものをを付けないと厳しいのでは?と考えます。etracerで特性を測定しましょう。【1本目】Eh=6.3V, Ih=0.44A三極管接続Ep=130VEg=-7.7VIp+Ig2=12.01mAIg2=2.67mArp=2157Ωgm=5672μSμ=12.2V/V五極菅接続Ep=130VEg2=65VEg=-2.2VIp=12.09mAIg2=2.48mArp=62455Ωgm=7045μSμ=440.0V/V【2本目】Eh=6.3V, Ih=0.42A三極管接続Ep=130VEg=-7.2VIp+Ig2=11.81mAIg2=2.52mArp=2127Ωgm=5827μSμ=12.4V/V五極菅接続Ep=130VEg2=65VEg=-2.0VIp=11.65mAIg2=2.36mArp=80175Ωgm=7631μSμ=611.8V/Vフルパワーで0.25Wくらい出ます。ただ、ヒーター点灯だけで相当熱くなります。とにかく、熱を逃がすにはサイズが(面積が)小さすぎます。正直、小型という意外に何らメリットはありませんが、それと引き換えに小さい真空管で音が出るという楽しさはありますね。三結でμが12くらいですのでTUBE-P01Jの初段にギリギリ使えるかどうか。バイアスも違うので色んな意味で厳しいです。

Sep 22, 2025

コメント(0)

-

11E2(CV276)という真空管

11E2(CV276)という真空管を紹介します。秋葉原の真空管ショップで見つけました。因みに箱にはITTという印字でした。ちょうどSTCからITTへの切り替わりの頃でしょう。ピン配置はプレート以外は6L6などと同様でプレートのみサイドに出ています。高電圧に対応するためでしょう。窓から中の電極が見えます。高電圧動作に特化した構造のようです。しっかりした造りですね。規格は、The Valve Museum「11E2」と、The Valve Museum「CV276」が参考になります。レーダーのパルス増幅管のようで、とにかく瞬時に大電流を通すための真空管です。そのぶん、カソードから一気に電子が出るようにヒーター電力が大きいです。この小柄なバルブの電極で6.3V0.9A(807や6L6と同じ)です。逆に言えば、過大に電流を流さないオーディオ用途では大きなヒーター電力は必要無いのでは??そして規格通りにヒーターを焚いてしまうと、一般的な真空管より早くカソードの能力が落ちてしまうのでは??という印象を受けます。そこで今回はヒーター電圧6.3Vと5.0Vで測定することにしました。etracerで特性を測定しましょう。【1本目】Eh=6.3V, Ih=0.91A三極菅接続Ep=230VEg=-21.9VIp+Ig2=17.11mAIg2=1.44mArp=2167Ωgm=4062μSμ=8.8V/Vビーム管接続Ep=230VEg2=75VEg=-5.1VIp=16.80mAIg2=0.25mArp=66146Ωgm=5840μSμ=386.3V/VEh=5.0V, Ih=0.81A(6.3V換算で0.64A)三極菅接続Ep=230VEg=-21.5VIp+Ig2=17.07mAIg2=1.44mArp=2177Ωgm=4014μSμ=8.7V/Vビーム管接続Ep=230VEg2=75VEg=-4.7VIp=17.11mAIg2=0.24mArp=84486Ωgm=5928μSμ=500.8V/Vヒーター電圧を5Vに落としてもビクともしません。カソードの能力は十分な印象です。試しにヒーター電圧を4Vにしてみました。Eh=4.0V, Ih=0.74A(6.3V換算で0.47A)三極管接続Ep=230VEg=-21.0VIp+Ig2=17.07mAIg2=1.43mArp=2211Ωgm=4165μSμ=8.8V/V全然悪くないのですが、ヒーターはかなり暗く、カソードも加熱しきれていない印象です。単純にIp特性のみを見る限りは4Vまで落とせるように見えますが、4Vでの長期間運用はカソードが燻って音の抜けが悪くなると思われます。因みにヒーター電力は5V時は6F6より少し高い程度で、4V時は6K6より少し高い程度です。【2本目】Eh=6.3V, Ih=0.91A三極菅接続Ep=230VEg=-22.9VIp+Ig2=16.89mAIg2=1.38mArp=2150Ωgm=3911μSμ=8.4V/Vビーム管接続Ep=230VEg2=75VEg=-5.4VIp=17.10mAIg2=0.18mArp=67098Ωgm=5958μSμ=399.8V/VEh=5.0V, Ih=0.78A(6.3V換算で0.62A)三極菅接続Ep=230VEg=-22.3VIp+Ig2=17.09mAIg2=1.40mArp=2143Ωgm=3991μSμ=8.6V/Vビーム管接続Ep=230VEg2=75VEg=-5.0VIp=17.22mAIg2=0.18mArp=68489Ωgm=5913μSμ=405.0V/V230Vで17mA。12kΩの負荷が最適ですね。プレート損失5Wは使いにくいですが、割と効率良く出力電力がとれます。三結でも定電圧領域までしっかり振れる印象ですね。とはいえ、使い勝手は良いとはいえません。あまり手を出さないほうがよいです。今回の測定から、ヒーターやカソードの色味からも5.0Vでも余裕がありそうであることがわかりました。一般に「ヒーター電圧を下げるのは悪だ」とは言われますが、自分の真空管で何をやっても勝手だと思っています。この真空管は二度とレーダーには使われず私の玩具となりますので。

Sep 21, 2025

コメント(0)

-

SIEMENSのE2cという真空管

SIEMENSのE2cという真空管を紹介します。手持ちはロットが異なっていてプリントも微妙に違います。E2cの規格は、Frankさんの「RFT E2c」規格表が参考になります。測定結果からビーム四極管だと思われますが、とりあえず本記事では五極菅として扱います。あしからず。真空管を下から見てベースの出っ張りから右回りに1番:プレート2番:ヒーター3番:スクリーングリッド4番:コントロールグリッド5番:カソード6番:ヒーター7番:シールド(センターピン)です。ピン配置以外はE2bと同じです。etracerで特性を測定しましょう。【1本目】Eh=18.0V, Ih=0.35A三極管接続Ep=220VEg1=6.2VIp+Ig2=34.23mAIg2=3.75mArp=2162Ωgm=8693μSμ=18.8V/V五極菅接続Ep=220VEg2=180VEg1=3.8VIp=34.36mAIg2=3.70mArp=41797Ωgm=9344μSμ=390.6V/V【2本目】Eh=18.0V, Ih=0.33A三極管接続Ep=220VEg1=6.4VIp+Ig2=33.71mAIg2=2.97mArp=2138Ωgm=8651μSμ=18.5V/V五極菅接続Ep=220VEg2=180VEg1=4.0VIp=33.92mAIg2=3.18mArp=42851Ωgm=9037μSμ=387.2V/V測定結果から、ほぼE2bと同じことがわかりました。多少異なる箇所はありますが、製造のバラツキ或いは測定誤差といえるでしょう。ロットによる違いらしきものは、その程度でしょう。良く出来ている球だと思います。E2b、E2c、E2d、E2eは規格表や紹介サイトによってTETRODE(四極管)とPENTODE(五極菅)の表記があるようですが、測定する限りでは純粋な四極管ではないと思います。純粋な四極管であればIpカーブが汚い(汚いは語弊がありますね)ダイナトロン特性になっているはずです。角の立ったな肩特性からしてビーム四極管管であると思われます。(真空管を割ってみればわかりますけど、私は怖くて出来ません)やや乱暴な発言になってしまいますが、ただ漠然とアンプを組んだり漠然と真空管を集めている私たち素人にとっては五極菅でもビーム四極管でも肩から下は絶対使わないので「割とどうでもよいこと」だと私個人は思っています。そもそも、規格表でさえ正確でないこともあるわけで..。(たまに規格表の数値そのものが間違っていることもありますし)

Sep 15, 2025

コメント(0)

-

E2bという真空管

SIEMENSのE2bという真空管を紹介します。ヤフオクで長らく売れ残っていたようなので私が里親になりました。SIEMENSのイエローリボンでも誰も手を出さないことから、やはり海外富裕層コレクターは銘球以外には興味が無いということでしょうか。このE2系統が駄球かどうかは測定すればわかります。E2何々の系統の球を調べてみると、以下のようなものがあるみたいですね。 E2b:18V0.36A、Post7ピン、トップ:コントロールグリッド、サイド:プレート E2c:18V0.36A、Post7ピン E2d:4V1.5A、Post7ピン E2e:18V0.36A、Post9ピンE2bの規格表がみつからないので、Frankさんの「RFT E2c」規格表が参考になります。規格表ではPENTODEと書かれていますが、RadiomuseumではTETRODEと書かれています。測定したIpカーブの肩特性からは、純粋な四極管ではなさそうでビーム四極管のように思えます。とりあえず本記事では五極菅として扱います。あしからず。国内でのレポート記事は図面フライング倶楽部「E2b」くらいでしょうか。18V0.36Aというと6.3V換算で1.03Aです。6V6のプレート損失12Wより低い10Wで、ヒーター電力は倍以上あります。高gm設計のため、少し高目の消費電力なのでしょうか。E2b,E2c,E2dはピン配置は同じですが、E2bのみグリッド(トップ)とプレート(サイド)が外に出ています。ベースの出っ張りを1番として右回りに、1番:NC(E2cではプレート)2番:ヒーター3番:スクリーングリッド4番:NC(E2cではコントロールグリッド)5番:カソード6番:ヒーター7番:シールド(センターピン)サイドがプレート、トップがコントロールグリッドですので、接続を間違わないようにしてください。E2cとE2dはピン接続は同じですが、ヒーター電圧が異なるので差し替えには注意が必要です。余談ですが、E2eのピン配置はRS1003ともF2aとも異なります。ガラス繊維でユニットがフローティング支持されていることがわかります。内部構造は、シールドに囲まれていてよくわからないですね。頑強な造りです。ヒーターを灯すとこんな感じです。良い感じですね。さっそくetracerで特性を測定しましょう。220V34mA付近を見ます。【1本目】Eh=18.0V, Ih=0.36A三極管接続Ep=220VEg1=6.8VIp+Ig2=33.81mAIg2=3.77mArp=2167Ωgm=9025μSμ=19.6V/V五極菅接続Ep=220VEg2=180VEg1=4.4VIp=34.35mAIg2=3.80mArp=496811Ωgm=9293μSμ=435V/V【2本目】Eh=18.0V, Ih=0.36A三極管接続Ep=220VEg1=6.3VIp+Ig2=34.35mAIg2=3.74mArp=2142Ωgm=6373μSμ=20.1V/V五極菅接続Ep=220VEg2=180VEg1=4.1VIp=34.13mAIg2=3.79mArp=623831Ωgm=9460μSμ=590.1V/V五極菅接続においてスクリーングリッド電圧は180Vで十分であることがわかります。低電圧時のIpの肩がカチッと立っていて気持ち良いですね。Ip特性としては直線性は悪く、三極管接続5kΩ負荷の0.8Wで6%前後、五極菅接続1.5Wで8%でです。しかし直線性のみが真空管の性格付けをするわけでもなく、前段との組み合わせやトランスの特性やNFBの有無などでも大きく変わります。そもそもスピーカーは純抵抗負荷ではありません。ハイgmで、僅かな入力電圧でフルパワーが出せるのが嬉しいですね。似たクラスの6V6に比べて以下のような特徴かなと。・6V6よりプレート損失が若干低く、・6V6よりrpが低く、・6V6より感度が高く・6V6よりヒーター電力が大きい。なかなか良い真空管だと思います。

Sep 14, 2025

コメント(0)

-

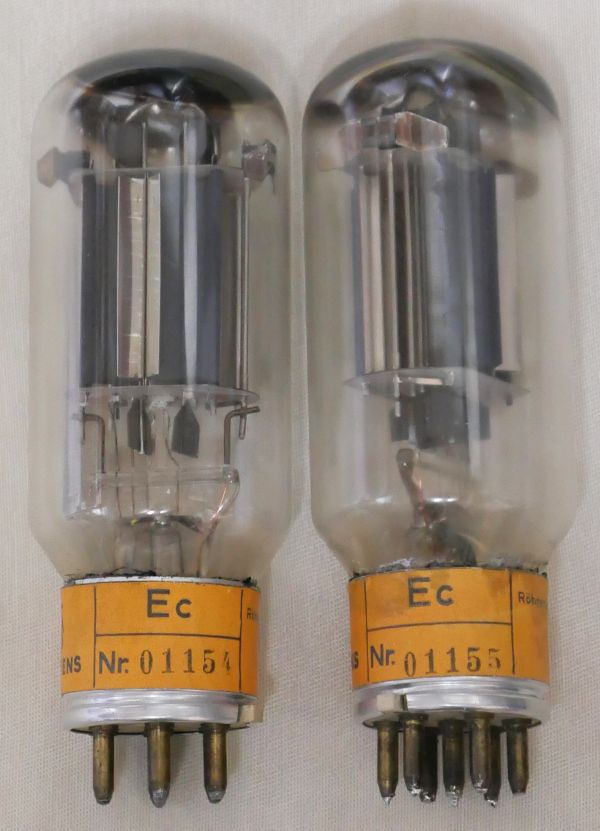

Ecという真空管

Ecという真空管を紹介します。オークションで入手しました。残念ながらオリジナル状態ではなく、導電性塗装が剥がされています。導電性塗装が定着しやすいようにガラス表面は荒れています。(中がぼやけて見にくいですね)オリジナルとしての価値としては無くなりますが、構造を把握するうえではこれのほうが良いです。普通のオーディオ用途として使う分にはシールド塗装の有無は殆ど問題ないと思います。ヒーターが二重螺旋のようになっていますね。興味深いです。グリッドに放熱器が付いています。グリッドのすぐ外に電極があるように見えるのですがよく見えません。もしかしたら四極管構造になっているのかもしれません。(近代的な三極管は四極管を三極管接続しているものが見受けられます)中の電極構造が見えます。グリッドに対してプレートが両側に立ててある構造です。規格はFrankさんの資料室の「RFT Ec」規格表が参考になります。etracerで特性を測定しましょう。【1本目】Eh=18.0V, Ih=0.75AEp=250VEg=-28.7VIp=59.96mArp=865Ωgm=7412μSμ=6.4V/V【2本目】Eh=18.0V, Ih=0.74AEp=250VEg=-28.8VIp=59.89mArp=845Ωgm=7579μSμ=6.4V/V直線性は良くありませんが低内部抵抗ですね。250V -29V 60mA 3.5kΩで最大3.17W。歪率は7.18%です。rpから考えればNF不要ですが、歪率で考えるとNFを描けて最大出力時の歪率を下げたい気もします。若しくは前段を上手く使って歪み打ち消しとするかですね。

Sep 13, 2025

コメント(0)

-

PTT10Fという真空管

フランスSIFのPTT10Fという真空管を紹介します。水平に置かれたプレートが良いですね。フィラメントは2点吊りです。良い造りです。PTT10FはWestern Electric 101Dの同等管といわれています。ということは、Ef4.5VIf1Aですね。101Dの規格はFrankさんの資料室の「Western Electric 101D」規格表が参考になります。PTT10FはB4ベースでPTT10は101D同様のスモールUVですね。101Dに関してはUXベースの中国製もあるので、割と使いやすいかもしれません。しかしプレート損失は3W程度なので、まぁ0.3W出るかな程度です。でも93dBくらいのスピーカーで静かに聴くには0.3Wもあれば十分すぎる出力だと思います。etracerで特性を測定しましょう。【1本目】Ef=4.5V, If=1.00AEp=190VEg=18.0VIp=10.08mArp=5074Ωgm=1079μSμ=5.5V/V【2本目】Ef=4.5V, If=0.98AEp=190VEg=17.6VIp=10.03mArp=5284Ωgm=1044μSμ=5.5V/V【3本目】Ef=4.5V, If=0.99AEp=190VEg=17.4VIp=10.06mArp=5430Ωgm=1020μSμ=5.5V/V【4本目】Ef=4.5V, If=0.99AEp=190VEg=16.9VIp=9.82mArp=5340Ωgm=1069μSμ=5.7V/V出力はあまりとれませんが、魅力的な真空管だと思います。何よりもB4ソケットに挿せるのがよいですよね。

Sep 12, 2025

コメント(0)

-

Ceという真空管

SIEMENSのCeという真空管を紹介します。ラベルは剥がれてしまっています。とにかくこの電極の美しさが良いです。たまらんです。フィラメントは2点吊り。以前紹介したSIEMENS Caの系統の造りですね。見た目は芸術品のような造りですが、きっと当時の最も性能が安定する電極の作り方だったのだと思います。CeはCaの効率を高めた物だそう。ただし、フィラメント電圧はCaの3.7Vではなく3.8Vです。(因みにCaは3.7V1.1Aです)規格は真空管(Electron tube) 規格表データベース「RFT Ce」が参考になります。etracerで特性を測定しましょう。【1本目】Ef=3.8V, If=0.51AEp=200VEg=-12.2VIp=12.01mArp=5088Ωgm=1400μSμ=6.9V/V【2本目】Ef=3.8V, If=0.51AEp=200VEg=-12.1VIp=12.01mArp=4981Ωgm=1386μSμ=6.9V/V古典管なのに恐ろしい程に揃っています。以前紹介したVALVOのCaと比べても、どことなく似た特性ですが、フィラメント電力が小さいので、抑え気味のIpカーブです。よく「Caの低電力版」のように云われていますが、別物です。美しい真空管を所有できて幸せです。

Sep 11, 2025

コメント(0)

-

PTT0という真空管

フランスRTのPTT0という真空管を紹介します。Bo同等という話を聞いたので、本当に同じなのか確認するために購入しました。ウワサには聞いていましたが、ビーム電極のような板があります。因みにフィラメントは1点吊りのΛ型です。板はフィラメントの両端にそれぞれ接続されており、ビーム電極のように振る舞うのかもしれません。規格は、フィラメント1.8V(1.75Vかもしれません),1.1A。プレート220Vグリッド-6V時に プレート電流3mA 、μ₌15、gm₌0.6mA/V。最大プレート電圧₌250V プレート損失₌2Wとのこと。以前紹介したBoに相当するものだそう。ただ、Boのプレート損失は小さいと思います。etracerで特性を測定しましょう。【1本目】Ef=1.8V, If=1.03AEp=200VEg=-5.4VIp=2.92mArp=22631Ωgm=532μSμ=12.0V/VIpカーブが揺れてますが、古い球はこういうものが結構あるようです。そもそも製造から100年近く経っているのに動くのですから、その時点で奇跡です。因みに普通のチューブチェッカでは針が正常値に表示されるはずです。Ipカーブが直接見られる測定器だから余計に気になってしまうというだけで、ある程度電流を流してある領域ではほぼ影響は無いと思われます。【2本目】Ef=1.8V, If=1.03AEp=200VEg=-5.3VIp=2.95mArp=25026Ωgm=623μSμ=15.6V/V因みに測定レンジは違いますが、こちらがBoです。200Vの-3Vで4mA程度なので確かに....。測定値自体もほぼ同じです。μは15程度ですし。rpはPTT0のほうが低いかな。とりあえずPTT0はBo同等と云って良いかもしれません。ただ、初期型Boは明らかにプレートが小さいので全く同じようには使えないと思います。指定されているフィラメント電圧も微妙に異なりますし。

Sep 10, 2025

コメント(0)

-

RFTのBaという真空管(Baという真空管よたび)

RFTのBaという真空管を御紹介します。以前紹介したBaという真空管や、PTT2、そして先日のSIFのBaにつづき、今回はRFTのBaです。頑強な造りです。良いですね。早速etracerで特性を測定しましょう。【1本目】Ef=3.5V, If=0.46AEp=180VEg=-3.2VIp=2.51mArp=30857Ωgm=497μSμ=15.3V/V【2本目】Ef=3.5V, If=0.45AEp=180VEg=-2.7VIp=2.53mArp=29745Ωgm=524μSμ=15.6V/V大変良好です。Baばかり持っていて、もう、Baを4パラシングルにしたらスピーカーをガンガン鳴らせるのでは?と思ってしまいます。一体私は何をしているんだ...

Sep 9, 2025

コメント(0)

-

SIFのBaという真空管(Baという真空管みたび、そしてPTT2という真空管ふたたび(涙))

SIFのBaという真空管を紹介します。以前紹介したBaという真空管や、PTT2と同じです。というよりや、PTT2と同じ物でした。左がSIFのPTT2、右がSIFのBaです。印字が違うだけでした。構造も同じですね。また似たような物を買ってしまいました。というか同じ物ですね。まぁ、美しい構造の真空管を沢山持つと幸せになれるので、これでよしとします。etracerで特性を測定しましょう。【1本目】Ef=3.5V, If=0.47AEp=180VEg=-4.8VIp=2.53mArp=23531Ωgm=616μSμ=16.5V/V【2本目】Ef=3.5V, If=0.47AEp=180VEg=-5.4VIp=2.52mArp=20595Ωgm=764μSμ=15.7V/V2本の特性バラツキはあるものの、良好な状態でした。μが16あるので、使いやすいと思います。バイアスも5Vあるので、手前で昇圧するのが良いでしょうね。プリント名がBaと書いてあるだけで、以前紹介したPTT2と全く同じでした。同じかどうかは手元に来ないとわからないものです。迷わず買えよ、買えばわかるさ。

Sep 8, 2025

コメント(0)

-

Biという真空管

Biという真空管を紹介します。なぜ買ってしまったのか記憶にありません。Biは電圧増幅に良さそうな傍熱の三極管です。規格は、真空管(Electron tube) 規格表データベース「RFT Bi」規格表が参考になります。Amplification factorが書かれていませんが、測定すればわかります。etracerで特性を測定しましょう。【1本目】Eh=4.0V, Ih=1.05AEp=220VEg=-4.2VIp=8.02mArp=11981Ωgm=2228μSμ=26.7V/V【2本目】Eh=4.0V, Ih=1.05AEp=220VEg=-3.7VIp=8.05mArp=12141Ωgm=2269μSμ=27.5V/V25kΩ負荷で26程度のμです。使いやすい電圧増幅管かと思います。因みに出力管として使った場合は0.1Wくらいしか出ません。

Sep 7, 2025

コメント(0)

-

3B/240M(CV2214)という真空管

STCの3B/240M(CV2214)という真空管を紹介します。わけもわからず買ってしまいました。STCという名前だけで買い漁る業者(笑)ではなく、見た感じで使えそうかなと感じたからです。そして漠然とした想いは確信へと変わったのです。見た目が「私はハイgm管だ」と言わんばかりですね。ヒーターを灯すとこんな感じ。規格は、Tube Zone 「3B/240M」が参考になります。グリッドはマイナス領域もありますがプラス領域をたっぷり使わないとパワーが出ません。オーディオ用途のシングルA級で使うにはどうしましょうか....。etracerで特性を測定しましょう。最大Pdに近い300V40mAあたりで見ます。実際の動作はもっと低目の35mAあたりがいいかも。【1本目】Eh=6.3V Ih=1.11AEp=300VEg=-1.1VIp=39.99mArp=4041Ωgm=23008μSμ=93.0V/V350V -1.75V 35mA 7kΩ負荷で0.8W出ます。こんなもんで良いのでは??プラス領域も見ましょう。おお、いい感じですね。【2本目】Eh=6.3V Ih=1.11AEp=300VEg=-1.0VIp=40.48mArp=3964Ωgm=25152μSμ=91.8V/Vそしてプラス領域。300Vかけて-1.2V程度のバイアス基準でプラスまで振りきれば簡単に2Wは出ます。これは前段に入力トランスを入れれば普通に1段だけで動きますね。ただし高感度なので、回路や配線に気を遣わないと発振してしまいそうです。なかなか面白い真空管です。

Sep 6, 2025

コメント(0)

-

MPT4という真空管

MOVのMPT4という真空管を紹介します。良いです。持つ喜びです。以前紹介した英MAZDAのAC/PEN類似かと思いましたが、微妙に異なります。MPT4のほうが太くて短いです。電極の位置関係も異なります。これで「似たような物ばかり買って」と言われずに済みます。こちらが今回紹介するMPT4です。少し偏平した電極配置です。こちらが以前紹介した英MAZDAのAC/PENです。あれ、良く見るとコントロールグリッドとスクリーングリッドが真円じゃないんですよね。それぞれ1本の柱に支持されているだけです。なんで両側から支持しないんだろう...?MPT4の規格に関しましてはThe Valve Museumの「MPT4」が詳しいです。The Valve Museumの記事によると、英MAZDAのAC/PENに遅れて開発されたとのこと。「結局、他のメーカーから同等品を購入し、ラベルを貼り直すことで問題を解決しました。」というのはよくわかりませんが、とにかく設計が難航していたのでしょう。因みにAC/PENの規格に関してはFrankさんの資料室の「EDISWAN BROADCAST RADIO AND TELEVISION VALVES, TRANSISITORS & PICTURE TUBES 1960 Data Booklet」が詳しいです。etracerで特性を測定しましょう。【1本目】Eh=4.0V, Ih=0.98A三極管接続Ep=200VEg1=-15.2VIp+Ig2=25.03mAIg2=4.52mArp=2591Ωgm=2592μSμ=6.7V/V五極菅接続Ep=200V, Eg2=160VEg1=-8.0VIp=25.13mAIg2=4.90mArp=144648Ωgm=2928μSμ=423.5V/V五極菅接続ではAC/PENよりG2が効きますのでG2電圧を160Vにしました。【2本目】Eh=4.0V, Ih=1.02A三極管接続Ep=200VEg1=-14.5VIp+Ig2=25.17mAIg2=3.80mArp=2592Ωgm=2750μSμ=7.1V/V少し段付が見えます。五極菅接続Ep=200V, Eg2=160VEg1=-8.0VIp=25.13mAIg2=4.90mArp=144648Ωgm=2928μSμ=423.5V/VAC/PENよりrpが低くgmが高い印象です。バイアスも異なりますね。結論としては、AC/PENとの差し替えはEg2を下げカソード抵抗を変えてあげないと難しいということです。また、MKT4とも異なります。遠からず...ですが、似て非なるものですね。でも、みんな違って、みんないい。ということで。

Sep 1, 2025

コメント(0)

-

懲りずにまた包丁を買ってしまう「堺一文字光秀 白一鋼 フグ引き 27cm」

人類はなぜ無駄とわかりつつ散財をするのだろうか...。また買ってしまいました。堺一文字光秀のフグ引き包丁27cmです。私は料理キャンセル界隈の住人なので、料理はザクザク乱暴に切ると適当に茹でると適当に炒めるしかしません。(煮物なんて面倒で繊細なものは絶対作らないです)それでも軽い包丁が欲しくて、フグ引き包丁を買ってしまいました。敢えて柳刃を選びませんでした。以前購入した和牛刀と同じく白一鋼です。物凄く薄いです。乱暴に扱うと簡単に割れそう。細身で綺麗ですね。27cmもありますが、とても軽いです。三徳より軽い?この軽さは割とアドバンテージかも。そしてその長さを活かして一気に切れます。因みに30cmだと台所では一寸使いにくいと思います。端から端までフルストロークさせるなら27cmが最適だと思います。工場出荷時の切れ味は、まぁまぁです。のちに1000番3000番8000番で研ぎましたが、大変良好でした。片刃なので斜めに入っていきますが、慣れれば大丈夫そうです。料理がまるでダメな私でもこの薄さで切れます。手持ちの食材でワンプレート。一人暮らしなんて、こんなもんでいいんですよ。どうせお腹に入れば皆同じです。(笑)それでも人類は無駄とわかりつつ散財をしつづける...。

Aug 29, 2025

コメント(0)

-

DET16(CV1363)という真空管

DET16(CV1363)という真空管を紹介します。形は揃っていませんが、勢いで買ってしまいました。DET16/CV1363は滅多に見かけません。珍しいから良い球とは限りませんが。(笑)規格は、The Valve Museum「DET16」規格表が参考になります。点灯するとこんな感じ。 etracerで特性を測定しましょう。【1本目】2点吊りEf=10.0V, If=5.40AEp=450VEg=+53VIp=78.20mAIg=9.23mArp=10917Ωgm=1283μSμ=14.0V/V【1本目】3点吊りEf=10.0V, If=5.56AEp=450VEg=+53VIp=77.33mAIg=8.72mArp=12255Ωgm=1250μSμ=15.3V/Vごりっごりのポジティブバイアス(プラスバイアス)で動く球です。小出力でも直線性が良い所で動作させるのがよさそうです。とにかく、造りは異なりますが特性は大体同じであることが測定によりわかりました。「特性が同じなら音も同じである」と私の中の創〇の館先生が申しております。(笑)

Aug 26, 2025

コメント(2)

-

UX202Aという真空管

マツダ(東芝)のUX202Aという真空管を紹介します。10族のなかでも古い部類になります。202Aのプレート損失は大体8W程度。小さいですよね。当然ながら大きな出力はのぞめません。規格は「送信管202~209」が参考になりそうです。UV202の古い時代はフィラメントが7.5V3.25Aだったそうです。純タングステンでしょうね。202Aの頃はトリタンで今の10族同様7.5V1.25Aです。etracerで特性を測定しましょう。【1本目】Ef=7.5V, If=1.24AEp=350VEg=-23.7VIp=16.98mArp=5006Ωgm=1686μSμ=8.4V/V【2本目】Ef=7.5V, If=1.24AEp=350VEg=-26.3VIp=17.14mArp=4539Ωgm=1766μSμ=8.0V/V350V掛けて-24~-26V程度のグリッド電圧で17mA流し14kΩ負荷で0.7W弱です。十分な出力だと思います。

Aug 19, 2025

コメント(0)

-

【夏休みの自由研究】6WC5という真空管のオーディオ用途への転用の可能性とその問題点について

6WC5という真空管を紹介します。これはラジオ用の周波数変換用(スーパーラジオの発振・混合の用途の)七極管です。因みに似たような型番の6CW5は普通の出力管ですのでお間違いなく...。「波研」という表示。001と003はシリアル番号でしょうか。電波研究所(現・情報通信研究機構(NICT))に納入したものと思われます。この6WC5についてはいとしの真空管たち「6WC5」に概要が記されています。それと、JA2RMじじいのBLOG「真空管回顧録11: 7極管の歴史と周波数変換管の出現」が興味深いですね。JA2RM氷室OMのラジオの話は大変レベルの高い情報で、私のような素人には一寸難しいものも多いです。ラジオ工房・資料室ミラーサイト「受信用真空管応用回路 6WC5」も興味深いです。nobuの雑記帳「+バイアスを少し」【 6WC5シングル・ミニワッター 】のように三極管接続でオーディオアンプとして実用化している記事もあります。6WC5はオクタルベースのGT管6SA7、あるいはMT管の6BE6などが同等だと云われていますので、Frankさんの資料室の「TUNG-SOL 6SA7」規格表が参考になりそうです。ピン配置は、以下の通り。1. H2. P3. G2、G44. G35. K、G56. G17. H規格表で気になるグリッド抵抗20kΩの制限は「発振が可能な範囲としての20kΩではないか?」というのが私の考えです。話が逸れますが、同じ7極菅でも6A7とは各グリッドの接続や役割が違うんですね。etracerで特性を測定しましょう。プレート損失は取り敢えず1Wとします。発振・混合で使いませんから、G3は一定の電位でG1を信号入力として使います。【三極管接続①】・G2,G4(3番ピン)をPに接続・G3(4番ピン)をPに接続Ip+Ig2,Ig4+Ig3が赤、そのうちのIg2,Ig4+Ig3が緑です。びっくりした。グリッド電流めっちゃ流れますね。とりあえずプレートとグリッドの電流を分けて表示してみますIp+Ig2,Ig4+Ig3が赤。このIp+Ig2,Ig4+Ig3の合計値が出力トランスを流れる電流となります。そのうちIg2,Ig4+Ig3が緑です。焼き切れそう。(笑)因みにIpのみはこんな感じでした。実際にはG2,G4+G3の電流も足されて出力トランスを流れます。今回の測定結果のようにG2,G4+G3で電力を食いますが....規格表ですとG2,G4の損失は1Wまで許されています。なので、三極管接続の総合としてのPdを取り敢えず1.5W程度に見立てます。(1W+1W=2Wでもいいのですが)もう、そこに希望を見いだすしかありません。とりあえずそこでロードラインを引くとこんな感じです。Ep=175VEg1=-11.3VIp+Ig2,Ig4+Ig3=7.42mAIg2,Ig4+Ig3=4.86mArp=5033Ωgm=2266μSμ=11.4V/V20kΩのトランスを付けて7.5~8mA流して...0.27Wくらいでしょうか。【三極管接続②】・G2,G4(3番ピン)をPに接続・G3(4番ピン)をKにに接続Ip+Ig2,Ig4が赤。そのうちのIg2,Ig4が緑です。G3が0V電位になって電流が減った印象ですね。それならG2,G4に加えG3も全てプレート側に接続するのが三極管接続としては有利な印象です。因みにG3は0V以下の負電圧を掛けるとプレート電流が不安定になり測定を中止したので測定結果は載せませんでした。【五極管接続①】・G2,G4(3番ピン)を90V固定・G3(4番ピン)を90V固定Ipが赤。Ig2,Ig4+Ig3が緑です。【五極管接続②】・G2,G4(3番ピン)を90V固定・G3(4番ピン)をKに接続Ipが赤。Ig2,Ig4が緑です。なかなか立派な電圧増幅管として動作しています。①より綺麗に見えますね。五極菅として使うにはG3はK電位にするのがよさそうです。これって...中華アンプの6AK5を挿すソケットに6BE6を入れても動くというウワサは、この接続の動作によるものかもしれませんね。さて、題名後半の「その問題点について」ですが....定格動作から外れているということです。(笑)三極管接続ではG2,G4に大して明らかに過大な電圧をかけるわけで。そして、アンプに組み込む場合、G1には250kΩくらいが入りますし...。まぁ、難しいことは置いといてとりあえず音は出そうということが確認できましたので、これでよしとします。真空管は枯渇の一途を辿ります。動きそうな物を試しておく価値はあります。(言い過ぎか)

Aug 16, 2025

コメント(0)

-

VALVOのCaという真空管(Caという真空管ふたたび)

VALVOのCaという真空管を紹介します。随分前に入手したものです。以前紹介したCaという真空管より後の製品でしょうね。殆どがゲッターで中が見えませんが、僅かにフィラメントが見えます。etracerで特性を測定しましょう。【1本目】Ef=3.7V(3.65Vが設定出来ないので3.7V), If=1.11AEp=200VEg=-15.2VEp=12.15mArp=4998Ωgm=1292μSμ=6.5V/V【2本目】Ef=3.65V(3.65Vが設定出来ないので3.7V), If=1.13AEp=200VEg=-15.0VEp=11.96mArp=4995Ωgm=1336μSμ=6.7V/V美しいIpカーブです。綺麗に特性が出ていますし2本とも揃っています。0.17W程度の出力なら出ますので、ギリギリ使える感じですね。

Aug 15, 2025

コメント(0)

-

41という真空管

41という真空管を紹介します。6K6GTや6AR5の祖先と云われている真空管です。電極は小さいです。6G6Gと42の中間くらいでしょうか。悪く云えば、そっけない造りです。規格は真空管(Electron tube) 規格表データベース「TUNG-SOL 41」規格表が参考になります。規格表によるとグリッドをプラス領域まで使えるようですね。6畳間の真空管アンプたち「6K6GT・6AR5の特性実測データ」も参考になります。etracerで特性を測定しましょう。三極管接続Ep=270VEg1=-23.0VIp+Ig2=27.88mAIg2=4.04mArp=3315Ωgm=1873μSμ=6.2V/V三極管接続のG1電圧プラス領域(+5V,+10V,+15V,+20V)のグラフも載せておきます。五極菅接続Ep=270VEg1=-12.3VIp=27.70mAIg2=4.52mArp=69568Ωgm=2083μSμ=144.9V/V直線性は悪いですね。歪率5%は当たり前です。そもそも三極管接続でのrpも高いので、五極菅接続だけでなく三極管接続でもNFBが前提でしょう。三結だと270Vの7~10kΩ負荷25mAで0.7W程度です。三結でグリッドをプラス領域まで振るなら+10Vあたりまで振れそうです。Epでいうと60Vくらい(Ig1=8mAくらい)まで使える感じでしょうか...。しかし、それならプッシュプルで出力を稼いだ方がよさそうです。

Aug 10, 2025

コメント(0)

-

4022AR(AR13、AR.13、CV1311)という真空管

4022AR(AR.13)という真空管を紹介します。とあるコレクターからヤフオクを通じて譲って頂きました。箱の印刷から1963年8月にリパックしたもののようです。ベースにも1963の印字。保守用でしょうか。4022ARの印字。AR.13と印字されています。規格表ではAR13という表記で、欧州球はよくわからないですね。プレート電極は斜めです。電極を収めるスペースの関係でそうなったのか、謎です。古い真空管は見ていてわくわくしますね。ピンはバヨネット4ピンなので現在の環境ではちょっと不便。ピン配置は突起を上にして左下から時計回りに... 1番:フィラメント 2番:プレート ガイドピン 3番:グリッド 4番:フィラメントです。UXと違ってピンの太さが全て同じなので気をつけたいです。アリエクでソケット買いました。欠点は向きを間違えるとフィラメントが切れることです。(恐ろしい...)規格はFrankさんの「4022規格表」が参考になります。3A/110A(CV1664)と類似らしいのですが、確かにFrankさんの「3A/110A規格表」を見る限りはほぼ同じですね。ヒーターは4V0.25Aですので、6.3V換算ですと0.16Aくらいですか。etracerで特性を測定しましょう。190Vで13mA流れるところで計測します。【1本目】Ef=4.0V, 0.25AEp=190VEg=-7.5VIp=13.11mArp=3770Ωgm=3111μSμ=11.7V/V【2本目】Ef=4.0V, 0.25AEp=190VEg=-7.5VIp=13.22mArp=3864Ωgm=2966μSμ=11.5V/V200Vくらい掛けるともう少し出せます。このIp特性からしても200Vのほうがうまくいくように感じます。どちらかといえば、プレート損失内でなんとか出来れば10V上がるくらいでは放電の心配は無いという認識です。14kΩのトランスで200Vの12mAなら0.2W少々でしょうか...。とにかく本当に小出力しか絞り出せません。リュートの曲などを静かに鳴らすには良いかも....。

Aug 3, 2025

コメント(0)

-

RWNのAD1という真空管(またまたAD1という真空管)

RWNのAD1という真空管を紹介します。今までVALVO A1という真空管や、PHILIPS Miniwatt AD1という真空管あるいはLOEWE OPTA A1という真空管に出会ってきましたが、また似たようなものを買ってしまいました。因みにAD1[Ed]と書かれています。Edは超高額で取引されていますが、AD1は10万円前後です。電気特性は同じです。それでもEdを何十万も出して買う人も居ますので、これはコレクター趣味の世界かなと思います。(金持ちの間をグルグルと回り続けると言ってしまっては失礼でしょうか...)規格は真空管(Electron tube) 規格表データベース「Philips AD1」が参考になると思います。AD1族に関しては、EU Valve「AD1の各種同等管」とひま人の館「欧州の真空管(AD1属)」が参考になります。特徴的なのはプレート電極のクロスしたリブ。他メーカーのAD1では見られないものです。ベースに43-57と書かれていますので、1957年43週の製造ということでしょう。この時代はほぼ保守品として製造されていたのではないでしょうか。023と030は細かなロット番号でしょうか..。あまり気にせず「だいたいその頃の製造」ということで良いかと思います。良い造りです。惚れ惚れします。etracerで特性を測定しましょう。【1本目】Ef=4.0V, If=1.01AEp=230VEg=-39.0VIp=49.87mArp=769Ωgm=5871μSμ=4.5V/VEf=3.7V, If=0.99AEp=230VEg=-38.7VIp=49.75mArp=770Ωgm=5732μSμ=4.4V/V【2本目】Ef=4.0V, If=1.05AEp=230VEg=-42.2VIp=49.99mArp=730Ωgm=5722μSμ=4.2V/VEf=3.7V, If=1.00AEp=230VEg=-42.0VIp=50.07mArp=737Ωgm=5669μSμ=4.2V/Vなるほど、2A3に似ています。直線性は...どうなんでしょうね。2A3に比べると良くない気もします。どのAD1も似たような特性なので、そういう設計だと思います。AD1のほうが多分最大出力時の歪率が高いと思います。ただしアンプの総合特性は前段との兼ね合いなので終段のみでは何とも言えない印象です。AD1のほうが「何となく良い音がしそうに感じる」のは「単に希少価値がそういう幻想を見せている」のかもしれません。オーディオなんて半分以上は迷信なわけですし。そして、その迷信の中で私たちは踊らされ、迷信の上にオーディオが成り立ち、その迷信は延々と伝統として受け継がれてゆくのかもしれませんね。

Aug 2, 2025

コメント(0)

-

鬼怒川温泉~飯坂温泉へ

7月5日~7日に鬼怒川温泉とか飯坂温泉へ行ってきました。【7月5日(土)】5時過ぎの始発で浅草に向かい、浅草から6:30発の急行リバティに乗って鬼怒川へ...「出発!」のんびり音楽でも聴きながら。風景が変わってゆきます。「わくわく...」「田んぼ!」「山が多くなったね。」鬼怒川温泉駅に到着。「着いたよ。」駅のマスコットキャラクターでしょうか。なんか沢山居ます。転車台。現役です。降りてすぐライン下りへ。9時の舟に乗ります。「乗ろう!」川に霧がかかっています。雰囲気があります。川鵜が岩に乗っていました。鬼怒楯岩大吊橋。川幅が広くなると川の流れがほぼ止まるため、モーターボートで牽引してもらいます。鬼怒川温泉駅へ引き返す送迎バスもあるのですが、私は逆方向の新高徳駅まで歩きます。「がんばるぞい!」なぜ歩くかって、こんなバス運行表なので。この写真は新高徳駅付近だったかな。新高徳駅に到着。「蒸し暑い...」レトロな造りです。各駅停車の電車を待ちます。50分の待ち時間は結構長いです。鬼怒川方面の蒸気機関車が走りすぎてゆきます。電車が来ました。これに乗ります。下今市駅に到着。お昼も近くなってきたので、昼食をとりました。「いただきます!」報徳二宮神社にお参り。手を合わせてゆきましょう。二宮尊徳像。二宮尊徳の墓。神奈川県の栢山で生まれた二宮尊徳ですが、ここで亡くなり埋葬されたそう。シャッター街。日光珈琲へ。かき氷を食べました。フワフワでサクサク。下今市駅で電車を待つ間、機関車を見て過しました。鬼怒川温泉駅に到着。「お疲れさま!」宿に到着。一息つきます。お茶とお菓子が用意されていると「宿に着いた」って感じがしますよね。食堂で夕食。お宿自慢のゆば料理が美味しい。【7月6日(日)】食事を終えて、すぐに出発します。鬼怒川温泉と飯坂温泉の間は電車だと結構遠いんですよね。途中まで急行列車。途中で各駅停車のディーゼル1両編成(ワンマン)に乗り換え。会津若松駅に向かいます。かったんこっとん揺られながら会津若松駅に到着。「時間が掛かるね...」ふと、さざえ堂に立ち寄ろうと思いつきましたが....バス時刻表を見ても1時間待ちのようなので、炎天下の中を徒歩で30分歩きます。さざえ堂へは階段で上がるのですが、炎天下を歩くのがつらいので有料のスロープコンベアで移動。「ズルしちゃおう」さざえ堂に到着。複雑な構造ですね。駅へ戻るバスは5分くらいで来ました。幸運中の幸運です。郡山行きの列車が来ていました。昼食を食べる時間が無いので、駅のホームでカロリーメイトを囓ります。車窓の風景を楽しみながら過します。郡山駅から飯坂温泉へ。完全に温泉モード。飯坂温泉に到着。「とうちゃこ!」今日一日は、さざえ堂へ立ち寄ったくらいで、ほぼ移動で終わりました。横須賀線と東海道線と京浜東北線と山手線の過密ダイヤに慣れている人は、電車バスの待ち時間に絶望すると思います。何か凄いぞ飯坂温泉。若い人は、こういうのを写真にとってまわるのが楽しいのだと思います。こうやって街の経済を回すわけで。さすが観光大使です。温泉街には芸者さんも居たのでしょうか...。お地蔵様に手を合わせて。旧堀切邸。立派です。旅館が見えました。まさに日本の旅館です。落ち着きます。良いですね。こういうのがいいんですよ。床の間。因みに私は旅先でテレビは観ません。部屋に版画の画集があったので、それを観て過します。お茶菓子はフキの砂糖漬。落ち着きますね。夕食。小鉢に色々な料理が入っていて楽しいです。「わくわくするね!」贅沢な時間を過します。天ぷら。エビが大きい!!凄い!!デザート。旅行ブームの70年代(私が子供の頃)、旅館に行ってお風呂あがりは按摩マッサージを頼むのが定番だった頃がありました。私も一度やってみたかったので、按摩マッサージを頼みました。結構ご年配の方が来られて「貴重なお仕事を有難うございます」と仰っていました。今はこういう温泉旅館で按摩マッサージが頼めるということを知らない人が多いのかもしれないですね。【7月7日(月)】朝食も豪華です。名残惜しいですが、チェックアウト。帰りは新幹線で。「帰るよ。」新幹線は速いですが狭いですね。行きに乗った東武特急スペーシアのほうが良かった印象ですね。新幹線の東京行き乗車券は東京都内有効なので....蒲田で遅い昼食をとりました。あっさりかつ旨みのあるラーメンです。「いただきます!」今回も楽しい旅ができました。実は、これだけの距離の電車の一人旅は生まれて初めてです。殆どがクルマを使っていたので。電車はボーッとしていられるのがよいですね。でも色々と立ち寄りたいのであればクルマかなぁ...。

Jul 7, 2025

コメント(0)

-

渋温泉旅行(というか色々回った)

6月末、旅に行っていました。【6月27日(金)】3時頃に出発。ずーっと下道を走って...甲府のとんかつ屋さんで夕食。途中の「道の駅 信州蔦木宿」で車中泊。【6月28日(土)】朝7時、諏訪湖の畔にある「café pucca」というカフェに到着。朝食をとります。「いただきます!」人気のお店なので、朝7時なのにすぐ満席になります。凄い。食べ終わって、松本に向かいます。松本の県(あがた)の森公園に到着。「広い公園だよ。」旧制松本高等学校講堂(今も市の講堂として使われています)「髪が伸びてきたなぁ」と思っていたので、理髪店に立ち寄ります。「サッパリしたよ。」旅先で1時間使って散髪。この贅沢。ジャズカフェ884(ハヤシ)で昼食。「ここだよ。」観光地へ行かず、街外れのカフェで音楽を聴きながら昼食。贅沢すぎます!以前から気になっていたラジオ博物館に行きました。「わくわく...」古いラジオの展示が沢山ありました。超レトロです。筑摩(つかま)神社にお参り。ブーランジェリー・シエルでパンを明日の朝食べるパンを購入。これから聖高原を越えて目的地の飯山市へ向かいます。と、その前に、古民家カフェ精晴堂でティータイム。古民家カフェ、いいですよね。好きです。コーヒーとバスクチーズケーキのセット。ホッとする時間を過しました。さて、飯山方面へ向かいます。道の駅 ふるさと豊田で母へのお土産を購入。「信州なかのって誰?」夕方、飯山の「ペンティクトン」に到着。「まだ暑いね...」毎年参加している信越トレイルのトレイル開き前夜祭に参加しました。「がっつり食べるよ!」昨年冬からちょっと難病に掛かっていて強い薬を飲んでいるので今回は翌日のとレッキングはパスしました。【7月29日(日)】朝、志賀高原へ。路傍の花々がお出迎え。とても濃い黄色の花。東館山ゴンドラリフトに乗ります。「わくわく...」いざ出発!一気に高度を上げてゆきます。東館山頂上駅に到着。「とうちゃこ!」晴れているので景色が良いですね。晴天の日に来られてラッキーです。しかし、「これで満足しちゃダメ!」散策路が結構あります。「植物園の散策路が面白そう...」ということで、植物園の散策路(1周30分くらい)を歩くことに。「出発!」妖精のような白さ。ぽってりした厚みのある花。とても小さいです。深い葡萄色の花。沢山の花がついています。可愛い。これってゼンマイ?黄色い花は太陽に照らされると眩しいほどに鮮やかですね。薄いピンク色の花。これは結構小さい花でした。花びらに毛があるように見えます。不思議ですね。とてもいい色をしていますね。これも花ですよね?高原の花々は小さいものも結構あり、写真を撮るのが大変です。これもかなり小さかったです。ツツジの仲間です。大きく花弁を広げています。アザミの仲間でしょうか。まだ蕾でした。何の蕾でしょうか。ピンク色の花が咲くのかな?そして歩いてお腹が空いてきました。「昼食にしよう!」チーズフォンデュ。めちゃ高いけど標高2000mで食べる満足感の高さで全てが許されます。では、「いただきます!」とろーりとしたチーズが美味しい。絶対太ります。ということで、「歩こう!」鳥居が見えました。カロリー消費に丁度よいです。「がんばるぞい!」丸太のベンチが途中にありました。ちょっと階段。お社はではなく祠という感じですね。大雪も降る山の上です。これくらいが良いです。渋温泉に到着。湯田中温泉の奥が渋温泉だそう。世界平和観音。高さ25mのブロンズ像です。本堂の大悲殿。現在の観音様は戦後のもので、戦前の観音様は戦争の道具になるため軍に持って行かれたそう。御本尊。平和の灯は広島から分けてもらいずっと灯し続けているそうです。古い御本尊は、裏の山に隠したので戦争の犠牲にならずに済んだとか。観音様の台座の中はこのようになっています。中の仏様にを全てお参りすると西国三十三所をお参りしたのと同じ御利益があるとか。今も観音様は世界の平和を祈り続けています。一茶の散歩道というのがあるので、ほんの少しだけ歩いてみました、「行ってみよう..」お宿は山崎屋。「ゆっくり休もう。」旅館っていいですよね。ホッとする時間。夕食です。川魚のお刺身。天ぷら。根曲がり竹のキュキュッとした食感が良いです。最後はお蕎麦とスイカ。【7月30日(月)】朝食です。めっちゃ豪華。ごちそうさまでした。すぐにチェックアウト。榛名湖方面へ向かいます。途中、国道最高地点に立ち寄りました。「ここは記念撮影しておきたいね。」草津道の駅でひと休み。ベルツ氏の資料館が併設されていますので見学しました。無料で入館できます。詳細な展示ですね。驚きました。途中、八ッ場ダムに立ち寄りました。「ヤツバとは読まない。」ダム湖、広いですね。巨大です。水力発電の排水。榛名湖方面へ旅を続けます。榛名湖に馬車が。時間が合わず乗れませんでしたが、とりあえず可愛い。榛名富士へ。「富士」が付くのは富士山信仰ゆえでしょうか。山頂の奥社へ。「絶対5分じゃ着かないよね。」鳥居をくぐって更に登ります。石碑になっている神様にお参り。奥社にお参り。下山します。高崎方面へ向かい、高崎から高速道路に乗ります。といいたいところですが、急に高崎観音にお参りしたくなったので立ち寄ります。参道を歩いて、まずは慈眼院にお参り。弘法大師のお堂。高崎観音。持っているのは経典でしょうか。蓮の花が綺麗です。拝観料を払って観音様の中へ。観音様の丁度肩のあたりに窓があります。光音堂。縁結びに良いとか。私は関係無いけど。高崎駅前のパスタ店で遅い昼食をとります。高崎の大盛りはレベルが違う。「これ、大盛りじゃなくて特盛りだよね?」食べ応えあり!!満足したところで高速道路から帰路につきました。今回の旅では往路に国道を使いましたが、思ったより道が狭く感じました。40年前より狭く感じたのはクルマの幅が広くなったから...でしょうか??渋温泉に行く旅でしたが、渋温泉が目的地ではありません。全てが目的地で全てが通過点です。とにかくワクワクする楽しい旅でした。一人旅は良いです。

Jun 30, 2025

コメント(0)

-

RV218をVT25A用アンプに挿してみる

ちょっと危険な遊びをやってみました。随分前に紹介したRV218という真空管ですが....RV218のIp特性をちょっと見てください。400Vのところを見ると-20Vで40mAです。こちらがVT25Aを7.0V点火したIp特性ですが、400Vのところを見ると-25Vで40mAです。rpがVT25Aの3.6kΩに対して5kΩと1.5倍ほど違いますが、動作点のみに注目すると比較的近いです。ロードラインを無理矢理立てれば動くと考えて良さそうです。RV258を4624に挿すアダプタに更にUX4ピンにするアダプタを作り....無理矢理挿してみました。夜景。自分の真空管と自分のアンプです。どう使おうと勝手です。動けばOKです。ただし、アンプで想定している動作とは全く異なりロードラインを相当立てて使うので、0.5W出るかどうか。小音量なら問題なく音が出ます。(良い音かどうかは別問題ですが、結構良い音がしています)因みに、4043C(CV1448)を7.0V点火したIp特性はこちら。ちょっとRV218に近いですね。真空管コレクターの皆さんに言わせてください。どんな方法でも構いませんから、死ぬ前に貴方自身の手持ちの真空管の音を聴きましょう!「こんな使い方は真空管に対して失礼だ」とか「これはオーディオへの冒涜だ」などと言っている間に自分が寿命を迎えてしまいますから。

Jun 22, 2025

コメント(0)

-

830Bという真空管

勢いで830Bという真空管を買ってしまいました。人はなぜ無駄遣いをしてしまうのでしょうか....。グラファイト系のしっかりしたプレートです。フィラメントは2点吊り。規格は、Frankさんの「RCA 830B」規格表が参考になります。B級と書いてありますので、ゼロバイアスのプッシュプル回路で使う物です。A級シングルですとポジティブバイアス(プラスのグリッドバイアス)で、グリッド電流が流れます。etracerで特性を測定しましょう。【1本目】Ef=10.0V, If=2.00AEp=420VEg=17VIp=75.50mAIg=4.53mArp=6386Ωgm=3411μSμ=21.8V/V【2本目】Ef=10.0V, If=2.00AEp=420VEg=17VIp=76.78mAIg=4.44mArp=6444Ωgm=3523μSμ=22.7V/V2本ともよく揃った特性だと思います。Ep=50V以下は安定しない様子ですが、実動作領域から大きく離れているので全く問題はありません。100V以上は当然ながら素直な特性です。プレート420V、グリッド+17V、電流75mA、負荷5kΩで8W弱という感じでしょうか。IgはA級動作アイドリング時に4.5mA程度なので、それほど扱いが難しくはなさそうです。

Jun 17, 2025

コメント(0)

-

AVVTのAD100という真空管

AVVTのAD100という真空管を紹介します。オークションでアンプを入手したときに付属している真空管です。「先日まで動いていた」的なことは「形式的」で、絶対動作確認していませんね。そこは「お約束」みたいなもんです。(無事動作しましたが)この真空管はチェコのAVVTというメーカで作られたものです。Especially made byAlese Vaic Vacuum TechnologyMade in Czech republicロングライフだそうです。仕様書では40000時間と書かれています。繊細かつ頑丈そうな造りです。良いですね。AVVTは独特なフィラメントの吊り方です。まずは、この真空管が何者なのかを調べてみました。規格はJACMUSIC「AD100 datasheet」が参考になります。ベースはUX-4ピンです。(1=f, 2=p, 3=g, 4=f)Ef=4.0V, If=2.2APd=32W(Max42W)Ep=350V(Max 500V)Ip=92mA(Max 160mA)Eg=-75Vrp=585Ωgm=6.5mA/V μ=3.8 rgmax=50kΩLifetime =40000hrp600Ωの攻めた設計ですね。2A3や300Bより低いです。「AD1のハイパワー版」として設計されたものだそう。フィラメントはハードメタルフィラメントであり通常のニッケルより明るいオレンジ色であると書かれています。仕様書では40000時間と書かれていますが、半減期で40000ならフィラメント電圧上げて無理矢理動作させて50000時間でフィラメントが切れるとか。いやそれなら大往生ですね。上記の仕様から、真空管(Electron tube) 規格表データベース「Telefunken AD100」とは全く異なります。etracerで特性を測定しましょう。Efは4.0Vと3.7Vで測定しました。【1本目】Ef=4.0V, If=2.38AEp=300VEg=-71.8VIp=80.21mArp=598Ωgm=5145μSμ=3.1V/VEf=3.7V, If=2.30AEp=300VEg=-71.8VIp=79.31mArp=607Ωgm=5127μSμ=3.1V/V【2本目】Ef=4.0V, If=2.33AEp=300VEg=-79.2VIp=80.03mArp=670Ωgm=4076μSμ=2.7V/VEf=3.7V, If=2.29AEp=300VEg=-79.2VIp=79.98mArp=672Ωgm=4054μSμ=2.7V/VEf0.3Vの降下ではびくともしません。2本は多少バラツキがあります。攻めた設計のためでしょうか。Ep=300V、Eg=-7.18V、80mA、3.5kΩ負荷で最大4.5W時に何と歪率わずか3.4%です。直線性が良いですね。低rpな球ですと直線性を我慢する傾向ですが、こちらはそのような感じでは無いです。AVVTだけしか作らないのは残念です。低目の250Vあたりで動作させると更に美音になりそうですね。早速アンプに挿しました。アンプの中の配線は...微妙でした。素人が趣味で作ったものですので、こういうので十分です。むしろ、熱心にこれを組み上げている姿が浮かぶような、そんなストーリーを感じさせるアンプです。でも、故障したら作り直した方が良いかも...。美しいです...。音質も良好。ちょっと入力感度が高すぎるかな。(12AU7のほうが合っているとは思いますが)素晴らしいアンプに出会えました。

Jun 2, 2025

コメント(0)

-

水道みちを歩いてみた(その1)

水道みちを歩いてみました。とはいっても、相模原の津久井湖から横浜の野毛山までの長い道で、一部は歩きにくいところがあるので、とりあえず歩きやすいところを少しだけ歩きました。今回は相模川自然の村公園から在日アメリカ陸軍相模原住宅までです。まずは、小田急で橋本駅へ。そして、橋本駅南口4番のりばで橋33系統に乗って、上大島バス停で降ります。ここからスタート。散策路看板閉店したスーパー。このあたりにスーパーは無いのですが、みなさんどこで買い物をするのでしょうか。鳥獣供養塔、夫婦道祖神、庚申供養塔が並んでいます。お不動様。(中がよく見えませんでしたが、たぶんそう)道の脇から少し入ったところにお稲荷さん。 薄暗い林の中なので、夕方以降は行かない方がよいです。大嶋坂を下ります。少し行ったところに入口があります。水道みち「トロッコ」の歴史看板:大島の看板がありました。今ほど重機も立派な物が無い時代の工事、きっと大変だったでしょう。とても大きなプロジェクトだったと思います。この先は倒木があり、踏み跡も微妙ですね。ここから横浜方面に向かい歩きます。(寄り道をしながら)花をめでながら歩くのは楽しいです。相模川自然の村公園の展望台。良い眺めです。階段を降りてゆきます。よく手入れされている公園ですね。立派な古民家。相模川自然の村公園はとても広いので今回は遊ばず、水道みちをに戻ります。新緑の季節の散歩は楽しいです。水道みち「トロッコ」の歴史看板:旧大島送水井。大島中ノ郷のヤツボ。道を下ります。道が滑るのでハイキングシューズで行くのがオススメ。ほどなくして到着。やつぼとは水を汲み取る場所のことのようです。そして水のあるところは龍神様が居られます。水道みちを外れてパン屋さんに寄りました。出張販売もやっているのでしょうか。お地蔵様。ここも古い道だったのでしょう。大島水場のヤツボ。階段を下ります。程なくして到着。ヤツボには御神水と書かれていました。龍神様が祀られています。更に下ると滝があるそうですが、今回は引き返して水道みちに戻ります。そしてラーメン屋に吸い込まれていく。鶏郎、美味しそう!スープは鶏ガラ塩味。麺は太め。鶏肉、美味しい!さて、次の場所を目指しましょう。大島古清水上組のヤツボ。やばい予感が。荒れて手入れがされていない場所でした。清岩寺街並みをつくるときに石仏を纏めて安置したのかもしれませんね。八坂神社稲荷神社八坂神社の裏手にあります。馬頭観音の石碑。水神塔清水不動尊まっすぐな水道みちを歩きます。グリーンタワーまで7km。水道みち「トロッコ」歴史看板:田名。素敵なベンチを発見。可愛い!ひなたの暖かい時間を過ごせました。主張の強い理髪店の看板。強い。強すぎる。なんと、キジが居る!!道端の花を愛でながら歩きます。どんどん歩いて行きます。随分歩きましたが、まだまだです。水道みち「トロッコ」歴史看板:上溝。地神塔と石仏水道みちから少しはずれて県道46号線のJA-SS 相模原SS(ガソリンスタンド)へ少しあるいたところにあります。ここで相模線の下をくぐります。大きなロケット発射台のような建造物が見えます。奥に清掃工場の煙突が見えます。水道みち「トロッコ」歴史看板:当麻ロケットのような建造物の正体は...調圧水槽というものでした。ここは水道管がどこにあるのか...不明です。こちらの川は水道管がハッキリ見えるところでした。パン屋さんに寄り道して買い物。お煎餅屋さんにも立ち寄る。下溝遺跡群の縄文集落。どのような生活だったのでしょうか...。水道みち沿いの遊具。遊歩道と公園の中間といった感じ。水道みち「トロッコ」歴史看板:電気溶接水管橋跡。藤の季節ですね。神奈川県立相模原公園せせらぎの園。神奈川県立相模原公園の菖蒲園。水道みち「トロッコ」の歴史看板:麻溝台。グリーンタワー相模原。相模原のタワーオブテラー。見晴らしは最高です。小川フェニックスSweet eggsで早めの夕食。卵屋さんのオムライス。いただきます!散歩のラストにトゥルンとしたオムライスを食べられる幸せ。御園水路公園で道は途絶えます。この先は米軍相模原住宅。公園の桜が疲れを癒やしてくれます。双葉入口バス停で散歩は終了。買ってきたお煎餅を食す。パンも美味しかったです。パン屋巡りは楽しいです。次は米軍相模原住宅の向こう側からスタートですね。(最寄駅は小田急相模大野駅)うん、行けたら行く。

May 26, 2025

コメント(0)

-

EL38という真空管

EL38という真空管を紹介します。この球も太いカソードが魅力。五極菅です。規格については真空管(Electron tube) 規格表データベース「Mullard EL38」規格表が参考になります。接続図を見て解るとおり、EL34のようにサプレッサーグリッドが1番ピンに出ていますので必ず接続する必要があります。etracerで特性を測定しましょう。【1本目】Eh=6.3V, Ih=1.31A三極管接続Ep=280VEg1=-13.7VIp+Ig2=54.53mAIg2=6.36mArp=1272Ωgm=10417μSμ=13.3V/V五極菅接続Ep=280VEg2=180VEg1=-4.2VIp=55.39mAIg2=6.02mArp=29110Ωgm=12796μSμ=372.5V/V【2本目】Eh=6.3V, Ih=1.34A三極管接続Ep=280VEg1=-13.3VIp+Ig2=55.08mAIg2=6.19mArp=1263Ωgm=10832μSμ=13.7V/V五極菅接続Ep=280VEg2=180VEg1=-4.0VIp=55.07mAIg2=5.70mArp=25891Ωgm=12557μSμ=325.1V/V感度が高いですね。ドライブがとても楽そうです。直線性も悪くなく、良い音が出そうです。とにかく1番ピンはサプレッサーグリッドなので遊ばせないことが重要です。

May 19, 2025

コメント(0)

-

EL37という真空管

EL37という真空管を紹介します。この太いカソードがいいのですよ。なぜ放熱板が斜めに??規格については真空管(Electron tube) 規格表データベース「EL37」規格表が参考になります。etracerで特性を測定しましょう。【1本目】Eh=6.3V, Ih=1.32A三極管接続Ep=280VEg1=-21.4VIp+Ig2=55.00mAIg2=7.19mArp=1152Ωgm=7675μSμ=8.8V/V五極菅接続Ep=280VEg2=150VEg1=-7.4VIp=54.80mAIg2=6.46mArp=22341Ωgm=9403μSμ=210.1V/V【2本目】Eh=6.3V, Ih=1.32A三極管接続Ep=280VEg1=-19.9VIp+Ig2=55.58mAIg2=7.33mArp=1181Ωgm=8323μSμ=9.8V/V五極菅接続Ep=280VEg2=150VEg1=-6.7VIp=54.17mAIg2=6.43mArp=19340Ωgm=9421μSμ=182.2V/V使いやすそうな特性ですが、物凄く直線性が良いわけでもなく、物凄く感度も高いわけではないです。球の立ち姿は良いですね。

May 18, 2025

コメント(0)

-

AL60(CV9)という真空管

AL60(CV9)という真空管を紹介します。太いカソードが通っていますね。良い造りです。規格は、The Valve Museum「CV9」規格表が参考になります。B7ベースなので、ちょっと使いづらいですね。etracerで特性を測定しましょう。【1本目】Eh=4.0V, Ih=2.25A三極管接続Ep=260VEg1=-9.9VIp+Ig2=49.69mAIg2=6.43mArp=1349Ωgm=12821μSμ=17.3V/V五極菅接続Ep=260VEg2=195VEg1=-5.9VIp+Ig2=49.9.mAIg2=6.49mArp=22634Ωgm=13333μSμ=301.8V/V【2本目】Eh=4.0V, Ih=2.20A三極管接続Ep=260VEg1=-8.6VIp+Ig2=49.61mAIg2=5.62mArp=1410Ωgm=13721μSμ=19.3V/V五極菅接続Ep=260VEg2=195VEg1=-5.1VIp+Ig2=49.75mAIg2=5.60mArp=23357Ωgm=14236μSμ=332.5V/V【3本目】Eh=4.0V, Ih=2.23A三極管接続Ep=260VEg1=-10.0VIp+Ig2=49.69mAIg2=6.42mArp=1338Ωgm=12774μSμ=17.1V/V五極菅接続Ep=260VEg2=195VEg1=-6.0VIp+Ig2=50.05mAIg2=6.42mArp=23127Ωgm=13520μSμ=312.7V/V【4本目】Eh=4.0V, Ih=2.23A三極管接続Ep=260VEg1=-8.9VIp+Ig2=50.68mAIg2=6.18mArp=1382Ωgm=13708μSμ=19.0V/V五極菅接続Ep=260VEg2=195VEg1=-5.3VIp+Ig2=49.57mAIg2=6.14mArp=24671Ωgm=13913μSμ=343.3V/V1本目と3本目、2本目と4本目でペアが組めます。特性は良好ですね。G2は結構電流が流れるので、200Vを少し切るくらいで十分です。自己バイアスなら210Vくらいでしょうか。

May 14, 2025

コメント(0)

-

EL12Nという真空管

EL12Nという真空管を紹介します。秋葉原の真空管ショップで購入しました。ORIONという商社ブランドのものですが、製造はドイツRFTと思われます。前回紹介しましたEL12とどう違うのでしょうか?真空管規格表データベース「RFT EL12N」規格と真空管規格表データベース「Telefunken EL12」規格を見比べても変わらないです。上の方はシールドなのかヒーターの灯りが見えません。下側はヒーターが見えます。etracerで特性を測定しましょう。【1本目】Eh=6.3V, Ih=1.21A三極管接続Ep=260VEg1=-10.2VIp+Ig2=49.45mAIg2=6.77mArp=1241Ωgm=13413μSμ=16.6V/V五極菅接続Ep=260VEg2=195VEg1=-6.0VIp+Ig2=50.26mAIg2=7.06mArp=20403Ωgm=13596μSμ=277.4V/V【2本目】Eh=6.3V, Ih=1.21A三極管接続Ep=260VEg1=-9.8VIp+Ig2=49.57mAIg2=6.20mArp=1254Ωgm=13273μSμ=17.2V/V五極菅接続Ep=260VEg2=195VEg1=-5.8VIp+Ig2=49.53mAIg2=6.38mArp=20422Ωgm=13777μSμ=281.4V/V【3本目】Eh=6.3V, Ih=1.21A三極管接続Ep=260VEg1=-9.8VIp+Ig2=50.03mAIg2=6.38mArp=1225Ωgm=14105μSμ=17.3V/V五極菅接続Ep=260VEg2=195VEg1=-5.9VIp+Ig2=49.55mAIg2=6.32mArp=22607Ωgm=13977μSμ=316.0V/V【4本目】Eh=6.3V, Ih=1.19A三極管接続Ep=260VEg1=-10.3VIp+Ig2=50.55mAIg2=7.08mArp=1225Ωgm=13735μSμ=16.8V/V五極菅接続Ep=260VEg2=195VEg1=-6.2VIp+Ig2=50.42mAIg2=7.03mArp=21369Ωgm=13925μSμ=297.6V/VIpだけで考えれば1本目と4本目そして2本目と3本目でペアが組めそうですが、4本ともよく揃っています。さて、EL12Nの電気的特性としては前回紹介しましたEL12に比べて若干ながらrpが低く感度が高い印象です。一見してわかるのはスクリーングリッドの効きが良いというか、ちょっと別物のようにも感じますすね。

May 12, 2025

コメント(0)

-

EL12という真空管

EL12という真空管を紹介します。何のご縁で入手したかは覚えていません。印字はこんな感じ。このロット番号の振り方はわかりません。1950年48周??箱はこんな感じ。規格は、真空管規格表データベース「Telefunken EL12」規格が参考になります。etracerで特性を測定しましょう。【1本目】Eh=6.3V, Ih=1.30A三極管接続Ep=260VEg1=-8.2VIp+Ig2=50.13mAIg2=5.21mArp=1412Ωgm=14453μSμ=20.9V/V五極菅接続Ep=260VEg2=195VEg1=-5.0VIp+Ig2=50.50mAIg2=5.70mArp=28100Ωgm=14555μSμ=409.0V/V【2本目】Eh=6.3V, Ih=1.31A三極管接続Ep=260VEg1=-8.3VIp+Ig2=49.77mAIg2=5.17mArp=1403Ωgm=14613μSμ=20.5V/V五極菅接続Ep=260VEg2=195VEg1=-4.9VIp+Ig2=49.14mAIg2=5.10mArp=26684Ωgm=14349μSμ=383.0V/V直線性はそれほど悪くもないですし、感度も高く使いやすいですね。5kΩの負荷で三極管接続1.6W、五極菅接続2.7W程度が出ます。高能率スピーカーをお使いの方でしたら、静かに音楽を流す程度ならば0.5Wもあれば十分でしょうから、余裕ですね。

May 11, 2025

コメント(0)

-

イタリアの万年筆「AURORA Baia di Napoli」

自分の定年退職祝いに中古のイタリア製万年筆を買いました。仕事はそのまま嘱託として続けております。初めてのイタリア製万年筆。バイア・ディ・ナポリ、「ナポリ湾」と命名されたこの万年筆。イル・ヴィアッジョ・セグレート・イン・イタリアシリーズのひとつで限定888本生産品だそう。これはその中の1本。遺跡が沈むナポリの海をイメージしたカラーリングとのこと。ナポリ湾の北西岸に没しているバイア遺跡は、かつてローマの富豪たちが休暇を過ごすために訪れるリゾート地だったそう。そう、我々庶民の居る場所ではないのです。もう、それだけでワクワクしませんか?話を聞いただけで貴族になった気分になりませんか?ゴッチアニブ(雫ニブ)というぎのような特殊な研ぎ出しだそう。ペン先はEF(極細)だそうですが、実際に書いてみると結構太いです。上がアウロラのゴッチアEF、下が永生のハートビートFニブ。細かな漢字を書く日本・中国・台湾などはペン先の細さの基準が少し異なります。ネットではアウロラは「サリサリ感のある書き味」と言われていましたが、のゴッチアニブの特性なのか、スラスラ滑らかです。もしこれがゴッチアニブの特性であるならば、その名の通り雫のような研ぎ出しで滑らかな書き味にチューニングされていると解釈してよいかもしれません。因みにインクはセーラーのルリカケスを入れました。美しい群青色です。鮮やかで深みのある群青色はこのペンにピッタリだと思っています。私はお金をギュウギュウと絞るように出して中古を買いましたが、これをお持ちの「本物の方々」は格が違うと思います。アウロラのバイア・ディ・ナポリに手を添え、心静かに今日の出来事を綴り、あるいは遠くの友人に手紙を書き、ふと手を止めて、鮮やかなるも深いペン軸の群青色を見つめ、ナポリに沈んだ都市に想いを馳せるのでしょう...。では私も彼らの仲間入りを....いや、鉛筆でいいだろ。

May 9, 2025

コメント(0)

-

S.M.S.LのDO100PRO

先日導入した新しいパソコンを音楽PCとしても使えるようにDACを導入しました。最近のマザーボードのパソコン出力は音質も良くなっています。それとどう違うのか???こんな筐体です。大きさがわかるように日立の6CB6Aを横に置いてみました。そこそこコンパクトです。S.M.S.L専用のドライバーを入れて電源ON。音が澄んで聞こえるのはDO100PROです。そりゃ専用機ですので..。ただし、比べて初めてわかる差であって、パソコンの音声出力が大きく劣っているわけではないです。今やパソコンも映像再生やゲームなど音質を重視していますので昔のようにオマケ機能ではありません。それなりに良いです。DO100PROによって専用機の安心感は得られると思います。あと、パソコン作業の音声はデスクトップのスピーカーを使って、Spotifyの音声はDACを使ってオーディオ装置で流すということも出来るので、そういう使い方でのUSB-DAC導入はメリットがとても大きいと思います。それほど高価なものではありませんので、試しに導入してみると良いかと思います。

May 5, 2025

コメント(0)

-

パソコンを新調する

今使っているパソコンが7年ほど経ち、そろそろ買い換えということで....今回は自作ではなくショップで組んで頂きました。もう歳ですので。CPU: Inel Core Ultra9 285Kマザーボード: MSI Z890 CARBON WIFIメモリ: CORSAIR HK466 32GB×2SSD1: SAMSUNG 990 PRO 2TBSSD2: SAMSUNG 990 PRO 4TBCPUクーラー: EK Nucleus AIO CR360 Darkグラフィックカード: ZOTAC RTX5070Ti AMP Extreme Infinity電源: SEASONIC VERTEX GX1200ケース: ANTEC FLUX BLACKBOINCのフルタスク演算を前提としてUltra9-285Kをチョイス。マザーボードは10年以上前に使ったことがあるMSIを久々に。メモリは盛りすぎました。Rosetta@homeのフルタスクでもここまで要りません。電源は昔からよく使っていたSEASONIC製をチョイス。SSDはここまで高性能なものは要りませんが、990PROは速さと実績があるので。容量もそこまで要らないのですが容量が削れてくることも考えて少し多めに。グラフィックカードは品薄で選択肢が無く、店頭にあった高性能なものを。ケースは、風通しの良いものをチョイス。CPU温度はWorld Community Gridを24スレッドフルタスクで81度程度。結構ファンの音がします。VRM温度は71度程度。80度以下なので大丈夫そうです。さすが20フェーズです。GPU温度はPrime Gridの浮動小数点演算で54度程度。数学演算だけなので全エンジンを使っていない印象です。ANTECのFLUXは電源ボタンが上にあるので、うっかり押してしまいそう。1段深くするかカバー付にしてほしいですね。あとディスクのアクセスランプが無い。これは割と不便です。後付けでLEDでも付けようかなと。

May 2, 2025

コメント(0)

-

水道みちを歩いてみた(その1)

水道みちを歩いてみました。とはいっても、相模原の津久井湖から横浜の野毛山までの長い道で、一部は歩きにくいところがあるので、とりあえず歩きやすいところを少しだけ歩きました。今回は相模川自然の村公園から在日アメリカ陸軍相模原住宅までです。まずは、小田急で橋本駅へ。そして、橋本駅南口4番のりばで橋33系統に乗って、上大島バス停で降ります。ここからスタート。散策路看板閉店したスーパー。このあたりにスーパーは無いのですが、みなさんどこで買い物をするのでしょうか。鳥獣供養塔、夫婦道祖神、庚申供養塔が並んでいます。お不動様。(中がよく見えませんでしたが、たぶんそう)道の脇から少し入ったところにお稲荷さん。 薄暗い林の中なので、夕方以降は行かない方がよいです。大嶋坂を下ります。少し行ったところに入口があります。水道みち「トロッコ」の歴史看板:大島の看板がありました。今ほど重機も立派な物が無い時代の工事、きっと大変だったでしょう。とても大きなプロジェクトだったと思います。この先は倒木があり、踏み跡も微妙ですね。ここから横浜方面に向かい歩きます。(寄り道をしながら)花をめでながら歩くのは楽しいです。相模川自然の村公園の展望台。良い眺めです。階段を降りてゆきます。よく手入れされている公園ですね。立派な古民家。相模川自然の村公園はとても広いので今回は遊ばず、水道みちをに戻ります。新緑の季節の散歩は楽しいです。水道みち「トロッコ」の歴史看板:旧大島送水井。大島中ノ郷のヤツボ。道を下ります。道が滑るのでハイキングシューズで行くのがオススメ。ほどなくして到着。やつぼとは水を汲み取る場所のことのようです。そして水のあるところは龍神様が居られます。水道みちを外れてパン屋さんに寄りました。出張販売もやっているのでしょうか。お地蔵様。ここも古い道だったのでしょう。大島水場のヤツボ。階段を下ります。程なくして到着。ヤツボには御神水と書かれていました。龍神様が祀られています。更に下ると滝があるそうですが、今回は引き返して水道みちに戻ります。そしてラーメン屋に吸い込まれていく。鶏郎、美味しそう!スープは鶏ガラ塩味。麺は太め。鶏肉、美味しい!さて、次の場所を目指しましょう。大島古清水上組のヤツボ。やばい予感が。荒れて手入れがされていない場所でした。清岩寺街並みをつくるときに石仏を纏めて安置したのかもしれませんね。八坂神社稲荷神社八坂神社の裏手にあります。馬頭観音の石碑。水神塔清水不動尊まっすぐな水道みちを歩きます。グリーンタワーまで7km。水道みち「トロッコ」歴史看板:田名。素敵なベンチを発見。可愛い!ひなたの暖かい時間を過ごせました。主張の強い理髪店の看板。強い。強すぎる。なんと、キジが居る!!道端の花を愛でながら歩きます。どんどん歩いて行きます。随分歩きましたが、まだまだです。水道みち「トロッコ」歴史看板:上溝。地神塔と石仏水道みちから少しはずれて県道46号線のJA-SS 相模原SS(ガソリンスタンド)へ少しあるいたところにあります。ここで相模線の下をくぐります。大きなロケット発射台のような建造物が見えます。奥に清掃工場の煙突が見えます。水道みち「トロッコ」歴史看板:当麻ロケットのような建造物の正体は...調圧水槽というものでした。ここは水道管がどこにあるのか...不明です。こちらの川は水道管がハッキリ見えるところでした。パン屋さんに寄り道して買い物。お煎餅屋さんにも立ち寄る。下溝遺跡群の縄文集落。どのような生活だったのでしょうか...。水道みち沿いの遊具。遊歩道と公園の中間といった感じ。水道みち「トロッコ」歴史看板:電気溶接水管橋跡。藤の季節ですね。神奈川県立相模原公園せせらぎの園。神奈川県立相模原公園の菖蒲園。水道みち「トロッコ」の歴史看板:麻溝台。グリーンタワー相模原。相模原のタワーオブテラー。見晴らしは最高です。小川フェニックスSweet eggsで早めの夕食。卵屋さんのオムライス。いただきます!散歩のラストにトゥルンとしたオムライスを食べられる幸せ。御園水路公園で道は途絶えます。この先は米軍相模原住宅。公園の桜が疲れを癒やしてくれます。双葉入口バス停で散歩は終了。買ってきたお煎餅を食す。パンも美味しかったです。パン屋巡りは楽しいです。次は米軍相模原住宅の向こう側からスタートですね。(最寄駅は小田急相模大野駅)うん、行けたら行く。

Apr 26, 2025

コメント(0)

-

373Aという真空管

Western Electricの373Aという真空管を紹介します。なぜか手持ちにありました。374Aの前段に使ってアンプができそうですね。2点吊りかな。細すぎて見えない...。規格は、Western Electric「373A」規格表が参考になります。etracerで特性を測定しましょう。【1本目】Ef=2.0V, If=0.23A三極管接続Ep=150VEg1=-0.9VIp+Ig2=1.79mAIg2=0.37mArp=21828Ωgm=1165μSμ=25.4V/V五極菅接続Ep=125VEg2=150VEg1=-1.3VIp+Ig2=1.96mAIg2=0.52mArp=1892470Ωgm=1114μSμ=2107.5V/V【2本目】Ef=2.0V, If=0.22A三極管接続Ep=150VEg1=-1.0VIp+Ig2=1.87mAIg2=0.40mArp=18679Ωgm=1377μSμ=25.7V/V五極菅接続Ep=125VEg2=150VEg1=-1.4VIp+Ig2=2.07mAIg2=0.57mArp=2228723Ωgm=1201μSμ=2676.4V/V三極管接続は..低電圧領域におけるIpの立ち上がりが悪く実用的ではない気がします。普通に五極菅接続が宜しいかと思います。

Apr 20, 2025

コメント(0)

-

374Aという真空管

Western Electricの374Aという真空管を紹介します。随分前に安価に購入しました。3点吊りでしょうか。規格は、Western Electric「374A」規格表が参考になります。etracerで特性を測定しましょう。【1本目】Ef=3.0V, If=0.53A三極管接続Ep=150VEg1=-15.8VIp+Ig2=25.22mAIg2=1.07mArp=1446Ωgm=3842μSμ=5.6V/V五極菅接続Ep=150VEg2=150VEg1=-15.6VIp+Ig2=25.02mAIg2=1.13mArp=56498Ωgm=3666μSμ=207.1V/V【2本目】Ef=3.0V, If=0.53A三極管接続Ep=150VEg1=-15.8VIp+Ig2=24.94mAIg2=1.98mArp=1434Ωgm=3953μSμ=5.7V/V五極菅接続Ep=150VEg2=150VEg1=-15.1VIp+Ig2=25.14mAIg2=2.33mArp=44559Ωgm=3480μSμ=155.1V/Vなかなか良い特性だと思います。5kΩのトランスで丁度良さそう。プレート損失が小さい球なので大出力はとれませんが、0.3Wもあれば95dBくらいの能率のスピーカーなら十分でしょう。

Apr 19, 2025

コメント(0)

全1817件 (1817件中 1-50件目)

-

-

- 田原俊彦さん・としちゃん・トシちゃ…

- KING of IDOL 踊るパワースポット!

- (2025-10-05 15:16:43)

-

-

-

- ラテンキューバン音楽

- 長野県佐久市コスモホールでのコンサ…

- (2025-10-16 12:29:53)

-

-

-

- 好きなクラシック

- ベートーヴェン交響曲第6番「田園」。

- (2025-11-19 17:55:25)

-