PR

X

カレンダー

コメント新着

カテゴリ

カテゴリ未分類

(3)戦争と平和

(384)対中・対韓関係

(121)医療・衛生

(109)音楽

(386)環境問題

(242)登山・自然・山と野鳥の写真

(694)政治

(1024)ラテンアメリカ・スペイン・スペイン語

(119)食の安全

(19)災害

(217)人類学

(16)経済問題・貧困問題

(111)オリンピック招致問題

(48)橋下知事・橋下市長

(35)外国人の権利

(23)PC・通信・IT関係

(111)鉄道・飛行機他乗り物

(95)その他

(410)テーマ: 音楽配信中!(932)

カテゴリ: 音楽

キラ・ウィルカ/カンチャ・ニャン 演奏のお知らせ

日時 9月10日(土)午後6時(キラ・ウィルカ)午後7時半頃(カンチャ・ニャン)

場所 ペルー料理店 ティアスサナ 新宿区信濃町8-11坂田ビルB1 TELO3-3226-8511

※電話番号が誤っていたため、訂正しました。申し訳ありません。

JR信濃町駅、丸ノ内線四谷三丁目(出口1)、都営大江戸線国立競技場(出口A1)より徒歩

チャージ無料(料理、飲み物を注文してください)

演奏 キラ・ウィルカ/カンチャ・ニャン

パワー系おっさん(と美女)アンデス音楽、夢の競演! これまで何故か交わることのなかった年甲斐も無い系二大グループが初の対バンに挑みます。フォルクローレらしい哀愁とか郷愁とかとはだいたい無縁な2時間にご期待ください。

9月と10月の2ヶ月間に、演奏の機会が5回もあって、その練習で休みが塞がっています。ところが、そのすべての演奏で、私の担当は笛(ケーナとサンポーニャ)だけ。このところ、ギターを人前であまり弾く機会がありません。まあ、ギターはさほど上手くはないですけどね。

ところで、弦楽器類には、必ず糸巻きが付いています。糸巻き、別名をペグとも言いますが、私の場合、ペグというとこちらを連想してしまいます。

テント設営用の釘もしくは杭のことを、ペグと言います。なので、私は弦楽器のほうはペグとは呼ばないですね。

一番典型的なのはこちらです。

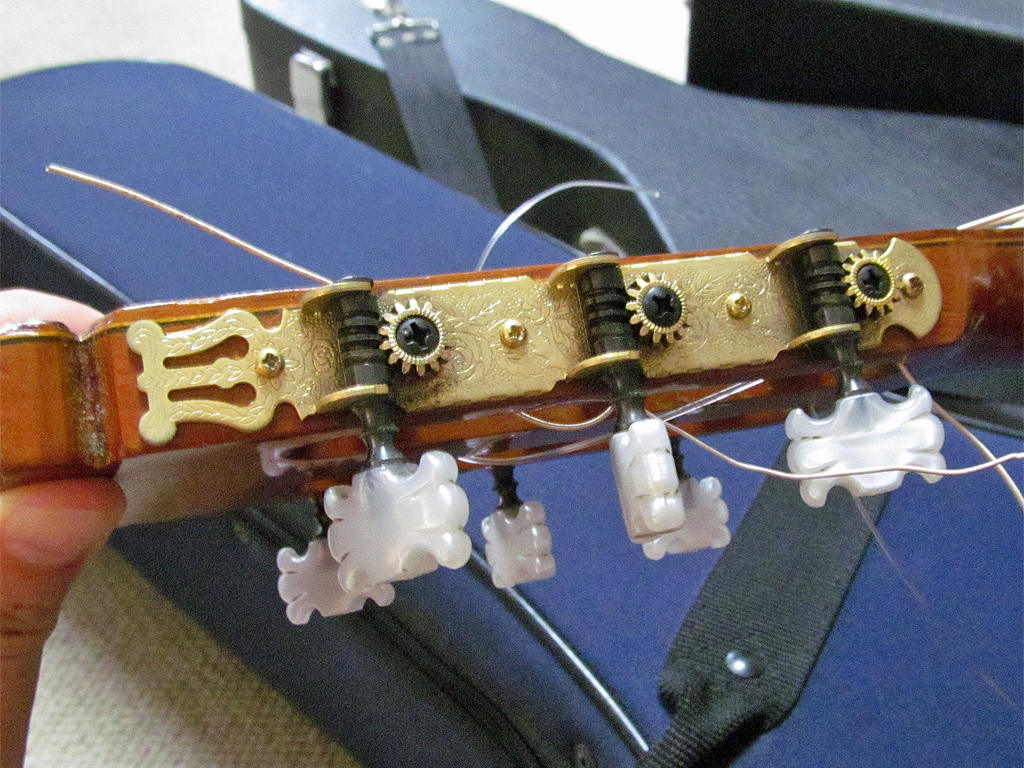

クラシックギターの糸巻きです。このギターは20年前にメキシコで買ってきたものですが、糸巻き部分は日本製ではないかと思います。少なくともメキシコ製ではありません。私のもっている弦楽器の中で、糸巻きの品質は最も高い。長らく何の手入れもしていませんでしたが、2年ほど前にフルート用のキーオイルを注油したら、驚くほど滑らかに動くようになりました。

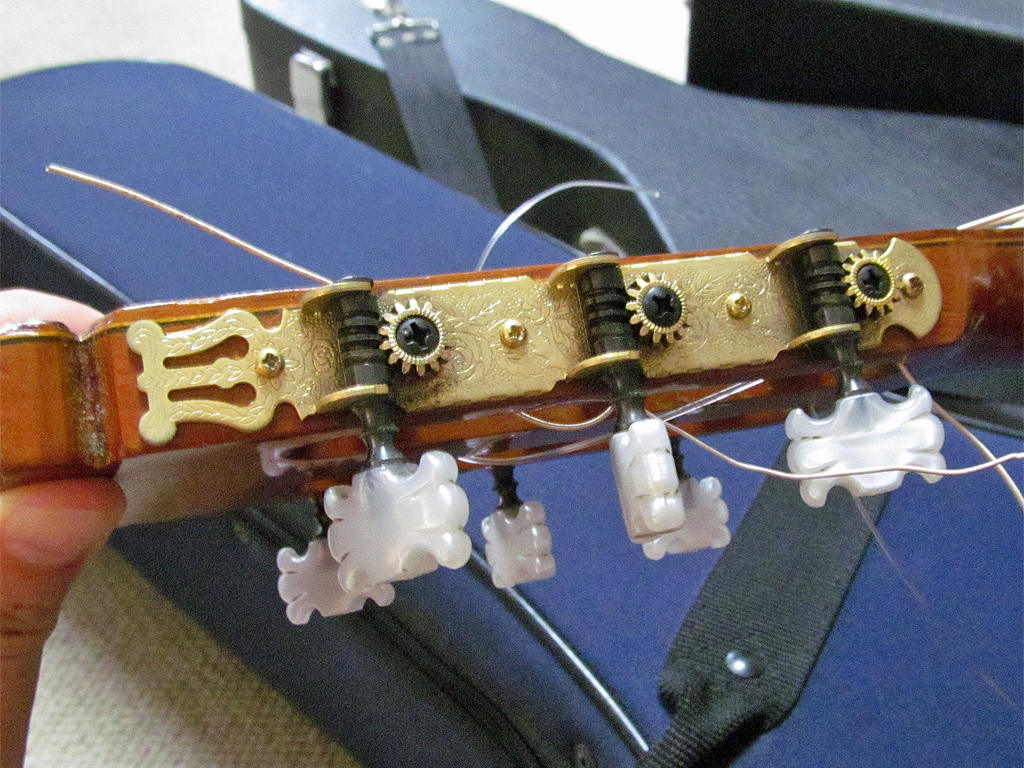

こちらは、チャランゴの糸巻きです。10弦あるので、糸巻きは5連です。これも、チャランゴ本体はボリビア製ですが、糸巻きは絶対ボリビア製ではありません。多分日本製。

こちらが、チャランゴの全体写真

これはロンロコの糸巻き。糸巻きだけだと、チャランゴと違いがありません。

ちなみに、私が持っている楽器の中では、もっとも糸巻きの品質は低そうです。油を挿しても、ぜんぜん滑らかにはなりませんでした。

10弦って、すごく多い感じがしますが、更に弦の多い楽器もあります。

マンドリンは普通は8弦(各コース2弦)ですが、南米では10弦になったり、12弦になったりします。写真で分かるように、私のマンドリンは12弦です。

逆に、弦の数が少ない楽器もあります。

弦が3本しかありません。何かというと、

バラライカです。

ところで、これらの糸巻きは機械式糸巻き(機械式ペグ)と呼ばれます。その歴史は意外に古いようで、19世紀半ば頃にはすでに登場していたそうです。それでも、弦楽器の歴史はそれよりずっと古いのです。機械式糸巻きの登場以前からあって、しかも姿をまったく変えていない弦楽器があります。

それは、バイオリンです。バイオリンには、機械式糸巻きは使われません。

※機械式糸巻きを「ペグ」と呼ぶのは、形状的に違和感を感じますが、木の糸巻きはペグという言葉がぴったりの形状です。なので、木の糸巻きだけ、木ペグと呼ぶことにします。

木ペグは、機械式糸巻きに比べて、構造は原始的で、細かい調弦は面倒です。ちょっと動かしただけで、音程が大きく動いてしまうし、硬いので、ちょっとだけ動かすのが困難で、また、回し止めるとき、押し込むようにしないと、ズルズルと弦の張力に引っ張られて緩んだりします。そのため、バイオリンは、特に敏感な最高音弦は、ペグだけで調弦は困難なので、ブリッジ側に微調整用のアジャスタが付いています。私のバイオリンは、初心者用なので、全部の弦にアジャスタが付いていますけど。

一方機械式糸巻きは、はるかに微調整がしやすく、また、特別なコツなどなくても、ただ回すだけで、弦の張力に引っ張られて糸巻きが逆回転するようなこともありません。(ただし、弦が滑ったり緩んだりして調弦が下がることはよくあります)

つまり、性能面では、どう考えても機械式糸巻きのほうが圧倒的に優れています。

ならば、なぜバイオリンは未だに旧式で調弦が困難な木ペグを使うのでしょうか。

伝統に縛られて形を変えるのが嫌だから、でしょうか?

そういう側面も皆無ではないかもしれません。ただ、実用上、バイオリンには木ペグのほうが有利な条件があります。それは、重さです。木ペグの方が機械式糸巻きよりはるかに軽いのです。バイオリンは、首と肩の間に楽器を挟んで演奏します。あの体勢で重い楽器を支えるのは困難だから、軽い木ペグを今も使い続けるのでしょう。

ギターやチャランゴは、重さのデメリットはバイオリンほど深刻ではありませんが、それでも、ヘッドが重くなることを嫌って、木ペグを使う楽器も、多少はあります。チャランゴの場合は特に、弦が10本もあるし、ストラップを使わずに弾こうとすると、楽器を支えることが難しく、ヘッドが重いと弾きにくくなるので。

こういった感じになります。

ギターでも、木ペグを使う例は、フラメンコギターを中心に多少はありますが、極めてまれ、かつかなり高級な楽器に限られるでしょう。

それはともかく、日本の三味線や三線も、木ペグ(とは呼ばないでしょうが)が使われています。あれはどういう利点から木ペグが使われ続けているのでしょうね。

全然関係ない話ですが、木ペグがあれば、竹ペグもあります。ただし、竹ペグってのは、弦楽器の糸巻きではなく、テントのペグです(笑)雪山では、金属製のペグは使いにくいので、竹製のペグを使うことが多いのです。私は竹ペグは使っていませんけど。ま、これは今日の記事の趣旨とはまったく閑静ない話。

日時 9月10日(土)午後6時(キラ・ウィルカ)午後7時半頃(カンチャ・ニャン)

場所 ペルー料理店 ティアスサナ 新宿区信濃町8-11坂田ビルB1 TELO3-3226-8511

※電話番号が誤っていたため、訂正しました。申し訳ありません。

JR信濃町駅、丸ノ内線四谷三丁目(出口1)、都営大江戸線国立競技場(出口A1)より徒歩

チャージ無料(料理、飲み物を注文してください)

演奏 キラ・ウィルカ/カンチャ・ニャン

パワー系おっさん(と美女)アンデス音楽、夢の競演! これまで何故か交わることのなかった年甲斐も無い系二大グループが初の対バンに挑みます。フォルクローレらしい哀愁とか郷愁とかとはだいたい無縁な2時間にご期待ください。

9月と10月の2ヶ月間に、演奏の機会が5回もあって、その練習で休みが塞がっています。ところが、そのすべての演奏で、私の担当は笛(ケーナとサンポーニャ)だけ。このところ、ギターを人前であまり弾く機会がありません。まあ、ギターはさほど上手くはないですけどね。

ところで、弦楽器類には、必ず糸巻きが付いています。糸巻き、別名をペグとも言いますが、私の場合、ペグというとこちらを連想してしまいます。

テント設営用の釘もしくは杭のことを、ペグと言います。なので、私は弦楽器のほうはペグとは呼ばないですね。

一番典型的なのはこちらです。

クラシックギターの糸巻きです。このギターは20年前にメキシコで買ってきたものですが、糸巻き部分は日本製ではないかと思います。少なくともメキシコ製ではありません。私のもっている弦楽器の中で、糸巻きの品質は最も高い。長らく何の手入れもしていませんでしたが、2年ほど前にフルート用のキーオイルを注油したら、驚くほど滑らかに動くようになりました。

こちらは、チャランゴの糸巻きです。10弦あるので、糸巻きは5連です。これも、チャランゴ本体はボリビア製ですが、糸巻きは絶対ボリビア製ではありません。多分日本製。

こちらが、チャランゴの全体写真

これはロンロコの糸巻き。糸巻きだけだと、チャランゴと違いがありません。

ちなみに、私が持っている楽器の中では、もっとも糸巻きの品質は低そうです。油を挿しても、ぜんぜん滑らかにはなりませんでした。

10弦って、すごく多い感じがしますが、更に弦の多い楽器もあります。

マンドリンは普通は8弦(各コース2弦)ですが、南米では10弦になったり、12弦になったりします。写真で分かるように、私のマンドリンは12弦です。

逆に、弦の数が少ない楽器もあります。

弦が3本しかありません。何かというと、

バラライカです。

ところで、これらの糸巻きは機械式糸巻き(機械式ペグ)と呼ばれます。その歴史は意外に古いようで、19世紀半ば頃にはすでに登場していたそうです。それでも、弦楽器の歴史はそれよりずっと古いのです。機械式糸巻きの登場以前からあって、しかも姿をまったく変えていない弦楽器があります。

それは、バイオリンです。バイオリンには、機械式糸巻きは使われません。

※機械式糸巻きを「ペグ」と呼ぶのは、形状的に違和感を感じますが、木の糸巻きはペグという言葉がぴったりの形状です。なので、木の糸巻きだけ、木ペグと呼ぶことにします。

木ペグは、機械式糸巻きに比べて、構造は原始的で、細かい調弦は面倒です。ちょっと動かしただけで、音程が大きく動いてしまうし、硬いので、ちょっとだけ動かすのが困難で、また、回し止めるとき、押し込むようにしないと、ズルズルと弦の張力に引っ張られて緩んだりします。そのため、バイオリンは、特に敏感な最高音弦は、ペグだけで調弦は困難なので、ブリッジ側に微調整用のアジャスタが付いています。私のバイオリンは、初心者用なので、全部の弦にアジャスタが付いていますけど。

一方機械式糸巻きは、はるかに微調整がしやすく、また、特別なコツなどなくても、ただ回すだけで、弦の張力に引っ張られて糸巻きが逆回転するようなこともありません。(ただし、弦が滑ったり緩んだりして調弦が下がることはよくあります)

つまり、性能面では、どう考えても機械式糸巻きのほうが圧倒的に優れています。

ならば、なぜバイオリンは未だに旧式で調弦が困難な木ペグを使うのでしょうか。

伝統に縛られて形を変えるのが嫌だから、でしょうか?

そういう側面も皆無ではないかもしれません。ただ、実用上、バイオリンには木ペグのほうが有利な条件があります。それは、重さです。木ペグの方が機械式糸巻きよりはるかに軽いのです。バイオリンは、首と肩の間に楽器を挟んで演奏します。あの体勢で重い楽器を支えるのは困難だから、軽い木ペグを今も使い続けるのでしょう。

ギターやチャランゴは、重さのデメリットはバイオリンほど深刻ではありませんが、それでも、ヘッドが重くなることを嫌って、木ペグを使う楽器も、多少はあります。チャランゴの場合は特に、弦が10本もあるし、ストラップを使わずに弾こうとすると、楽器を支えることが難しく、ヘッドが重いと弾きにくくなるので。

こういった感じになります。

ギターでも、木ペグを使う例は、フラメンコギターを中心に多少はありますが、極めてまれ、かつかなり高級な楽器に限られるでしょう。

それはともかく、日本の三味線や三線も、木ペグ(とは呼ばないでしょうが)が使われています。あれはどういう利点から木ペグが使われ続けているのでしょうね。

全然関係ない話ですが、木ペグがあれば、竹ペグもあります。ただし、竹ペグってのは、弦楽器の糸巻きではなく、テントのペグです(笑)雪山では、金属製のペグは使いにくいので、竹製のペグを使うことが多いのです。私は竹ペグは使っていませんけど。ま、これは今日の記事の趣旨とはまったく閑静ない話。

お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう

[音楽] カテゴリの最新記事

-

「音楽業界」の代表者ヅラ 2025.11.02

-

11月9日(日)演奏します そしてボリビア… 2025.10.24

-

コスキン・エン・ハポン2025 2025.10.13

【毎日開催】

15記事にいいね!で1ポイント

10秒滞在

いいね!

--

/

--

© Rakuten Group, Inc.