2021年02月の記事

全18件 (18件中 1-18件目)

1

-

Windowsの画面上の操作を録画する無料ソフト3選!

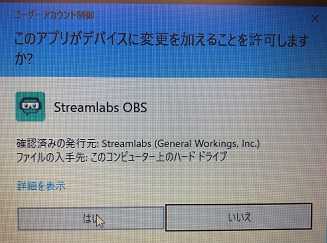

Windowsパソコンの画面上の操作を録画するソフトを3点、紹介します。いずれも、無料で使えるものです。有料になると、さらに高機能のものもありますが、割愛します。子どもたちにパソコン上の操作を動画で説明したいときにも、使えると思います。【1】Windows標準機能の画面録画パソコン画面の中のゲームウインドウの録画をするための機能です。キーボードの「ウインドウズ」キー(窓のマーク)と、「G」を同時に押すだけで起動します。そして、●印を押すだけです。非常に簡単。勤務校で休校中に「ひらがな筆順アニメーション動画」を撮ったときには、これを利用しました。詳しくは、解説しているサイトが山のようにありますので、そちらをご覧ください。たとえば、こちら。▼Windows10 の標準機能で画面録画の動画とキャプチャを撮る方法「スクリーンショット」(パソブル様 2020/11/7記事)基本的には、上のやり方が手軽で便利だと思うのですが、上のやり方は、エクスプローラやデスクトップを録画することができませんでした。また、エクセルの録画もできませんでした・・・。そのため、下のようなソフトも、知っておくといいかも。【2】デスクトップ 録画ソフト「FlashBack Express」ずいぶん前に使っていた画面録画ソフトですが、今回、久しぶりにダウンロードして使ってみました。無料版だとwmv形式しか出力できないのかな?あまり使いこなしていないので分からないですが、無料の中では一番使いやすい気がします。↓くわしく解説してくれているサイトは、こちら。▼デスクトップ 録画ソフト「FlashBack Express」の使い方(With feeling like it様 2018.08.11記事)今日、上のソフトを使って作成したのが、次の動画です。wmvファイルをWindowsムービーメーカーでさらに編集して出力し直しています。【3】オンラインで動作する「ApowersoftオンラインPC画面録画ソフト」今時は、なんでもオンラインの時代です。画面録画ソフトも、なんとオンラインが存在します。これも使いやすいと思います。▼ApowersoftオンラインPC画面録画ソフトオンラインで無料だと情報漏洩とかが不安だったので、客観的に評価しているサイトを探したら、次のようなサイトが見つかりました。▼ApowersoftのPC画面録画フリーソフトレビュー!使い方や危険性は?(Aprico様 2018年05月07日記事)これを読む限りでは、一応、安心できそうです。ただ、無料というのは、有料と違って何かあっても自己責任に近いところがあります。くれぐれも各自の判断でご使用ください。また、自分自身に著作権などの権利がない画面を撮影して不特定多数に公開することがないようにしてくださいね。(関連する過去記事)▼【休校期間お役立ち情報】その6 録音・録画したものをネットや放送で発信する (2020/3/21の日記)▼【休校期間お役立ち情報】その10 YouTubeでの授業動画の配信について (2020/4/29の日記)

2021.02.28

コメント(0)

-

キミヤーズ塾オンラインでの村上先生のお話(「1しか言えない」ではなく、「1が言える」など)

今日は楽しみにしていた「キミヤーズ塾オンライン」の日でした。(▼過去記事参照「キミヤーズ塾ONLINEの申し込みが開始(2021.2.27土)」)しかし、多忙を極めた昨日の疲れからか、体調が絶不調。村上先生のお話が終わるところで、寝床に直行。研修時間の約半分しか参加できませんでした。ただ、半分の時間でも、十分学びはありました。村上先生のお話は、驚きと衝撃に満ちています。今回は難しい数学の話も出てきて、ぼーっとしたアタマはかなり置いていかれていましたが・・・。====================印象に残った村上先生のお話・スケジュール提示は1つずつ・「ややこしいわ!」と思わせておくことが、伏線になる。 →必要性につながる 具体例を引用しないと伝わらないかもしれませんが、数学の公式とかは、たしかに「面倒くさい」「邪魔くさい」というところから、「こうしたほうがラクでええわ」と納得して初めて受け入れられるものなのかもしれません。それを、「公式だから覚えなさい」というのは、学びの楽しさからは対極にある教え方なのでしょう。・「1しか言えない」ではなく、「1が言える」と捉えるべきです。 ↑今回、僕が一番感動した言葉です!!・目標だけだと、達成できないときにイライラする。 →予想をさせることで、緩和できる。 子どもたち自身に目標を立てさせることはよくしていますが、予想まではさせていませんでした。 「予想をしよう」という単元を特別支援学級をもったときに自作したことがありますが、そのときは子どもたちが大変ノってきて、いい感じだったことを思い出しました。 目標も予想も、どちらにも子どもたちが関わっていくのがいいなあ、と思いました。 普通は、先生だけが目標を設定したり、どれぐらいできそうかの予想をしたりしていると思います。当事者は子どもなのに、よく考えたらおかしな話です。・「数学はおもしろい」と思う子を育てている。 ↑今回、一番ビックリしたことです。 僕のアタマがついて行けない高等数学をスラスラ説明する村上先生の教え子たちが、村上先生のお話を証明していました。・問題が解けることと理解することとは、別のことだ。・子どもたち自身が「理解できた」と思えることが大事。 たとえば、子どもたちのなじみのある筆算で、循環小数を理解した気になる。・伏線 ↑今回のキーワードだった気がします。・役に立たないことを楽しんでやることが、教育の本質。 ↑「えっ!」と思ったのですが、たしかに、役に立つことだけを求めてカタチだけ問題が解けるようになっていることと、難しい数学の問題は実際の役に立たないけれど学ぶことの楽しさを実感してどんどん学ぼうとすることを対比させると、「楽しんでやる」ことの大切さが見えてきた気がします。====================次回こそは終了まで参加したいと思います。村上先生のオドロキの教育実践は、ぜひ以下の書籍で具体的にご覧ください。役に立つ以前に、とにかく面白い。ユニークな発想に、読み手の右脳も刺激されます。どちらも、DVDつき! 目からウロコ!10年先を行っている特別支援教育の実践です。『キミヤーズの教材・教具 知的好奇心を引き出す』(村上公也・赤木和重、クリエイツかもがわ、2011,3080円、DVD付き)『ユーモア的即興から生まれる表現の創発 発達障害・新喜劇・ノリツッコミ』(赤木和重・村上公也・砂川一茂・岡崎香奈・麻生武、クリエイツかもがわ、2019、2640円、DVD付き)

2021.02.27

コメント(0)

-

卒業式のためのYouTubeライブ中継実験について、分かったことの追記

2月22日の日記「YouTubeライブの中継テストをやってみました!」 の続きです。卒業式を実際に中継するにあたり、注意しておくことについて、敬愛するICT教育に詳しい先生より「肖像権」と「著作権」に留意するよう、助言をいただきました。とても、ありがたいです!それをふまえて、さらに情報を集めました。すると、次のような記事をネット上で見つけました。▼0円で卒業式のオンライン配信検討時のリアルなFAQ (木村智浩@ティール組織とオルタナティブ教育|note)今回僕がしようとしていることに、ドンピシャな内容でした。こうやって情報を収集するうちに、不安要素も、ほぼクリアできそうな気がしてきました。ここでは紹介しませんが、1年前にすでに卒業式をYouTubeライブで配信した小学校の保護者向け文書も、ネット上で見られるものがいくつか見つかりました。やはり、やっているところは、やっているものですね。公立小学校の具体的な取組の姿が見えて、そういったものも、大変参考になりました。卒業式のライブ中継で僕が一番気になっていたのは、音楽でした。卒業式の歌をネットに乗せて配信することが著作権に引っかからないか、というものです。(入場等のBGMもですが・・・)しかし、よく考えたら、YouTubeの場合、JASRACとYouTubeが包括契約を結んでいるため、自分たちで演奏する場合なら、個別許可願を出さなくてもOKなのでした。YouTubeライブも、YouTubeのひとつなので、JASRACに委託されている多くの曲が演奏可能、ということになります。(市販音源をそのまま流すのはダメです。ピアノ伴奏や歌を自分たちで演奏する場合のみ。)そういうことを考えると、ZOOMよりYouTubeのほうがやはりいいのかな、という気がしています。この論理で行くと、音楽会についても、JASRACに委託されている曲ばかりなら遠隔中継できる、ということになりますね。今年度は勤務校の音楽会が中止だったので、中止にするよりは無観客ライブでもいいからやりたいと思っていました。そういう意味でも、朗報です。なお、YouTubeの配信については、Google社公式の次のパンフレットも、シンプルですが、役に立ちました。▼ライブ配信クイックスタートガイドただですね・・・ここからは新たに分かった苦労なのですが。前の日曜日に自宅でやったお試しと違って、ビデオカメラからの中継は、けっこう大変だというのも、分かってきました。詳しい人にはカンタンなのかもしれませんが、初めての僕には、分からないことだらけでした。ビデオカメラからの配信の場合は、「エンコーダ配信」というものになります。そうすると、設定がより複雑になるのです。まず、YouTubeとは別に何やらソフトウェアを入れなければならないらしい、というところで、心が折れそうになりました。ただ、そんなとき、事前にICT支援員さんから「OBSを入れるといいですよ」と聞いていた、その名前が目に入りました。なんだかよく分からないなりに、とりあえずそれを入れて、なんとかなりました。聞いたそのときには、「そんなワケの分からないものは使わずに済ませたい」と思っていてごめんなさい。ICT支援員さんにも、感謝です!!そんなこんなで、その後もいろいろ迷いつつも、なんとかビデオカメラからのYouTubeライブも、一応は成功させることはできました。(ただし、見ていたのは自分だけ。)が・・・・・・今度は、通信量が膨大になりそうだということも分かってきました。ビデオカメラからだと高画質・高音質になる分、送信時のデータ量もすごいことになるようです。体育館にはLANの差込口がないので、モバイルWi-Fiルーターでやろうとしていたのですが、SIMカードのデータ量をかなり買い増ししないといけなさそう。そうなると、無線ではなく、長~いLANケーブルを体育館まで引っ張った方がいいかもしれない、と今は思っています。そういうわけで、まだまだ試行錯誤中です。明日は学校内で協力者を募って、さらに大々的に実験予定です。「健闘を祈る!」と思っていてください・・・。

2021.02.25

コメント(0)

-

高校通級の最先端の取組を知る ~『特別支援教育研究』2021/2月号

高等学校で「通級」が開始して数年が経過しました。とはいえ、通級がある高校は各都道府県においてほんのわずか。ここからどう広げていけるか、といったところだと思います。今年度僕が購読している特別支援教育の雑誌『特別支援教育研究』(東洋館出版)が、2月号において高校通級の取組をかなり掲載していました。今までのこの雑誌の特集記事はどちらかというと特別支援学校や特別支援学級に寄っていたように思っておりましたので、この号で高校通級の特集が大きく組まれたのはやや意外でした。こちらに載せられていたのが、どれも、とても素晴らしい取組報告なんです。ゼロから始まった高校通級を、工夫して実践されている取組の具体像から、大変勉強させていただきました。高校通級に興味のある方は、ぜひお読みいただければと思います。月刊『特別支援教育研究 2021年2月号』(通算No.762)(東洋館出版、税込890円)第1特集:高等学校における多様な教育的ニーズへの対応 ~特別支援教育の視点で捉える~ [論説] 高等学校における特別支援教育のこれまでとこれから 文部科学省初等中等教育局特別支援教育課 加藤典子 [実践] 高等学校における学校全体でチームとして取り組む特別支援教育 京都府立清明高等学校 塩見 匠 高等学校における多様な教育的ニーズに対応するUDLに基づく授業デザイン 東京都立中野工業高等学校 松戸結佳 高等学校における通級(SE教室)による指導の推進を目指して 千葉市立稲毛高等学校 清水範子 「なりたい自分」「夢の実現」を目指した自立活動 兵庫県立西宮香風高等学校 武田博子・白井俊介・阪口あつ子▼出版社公式サイト具体的な取組報告を読ませていただいていると、どの学校も、学校を挙げて取り組んでおられ、狭い範囲でとどまっていないなあ、と感じました。高校通級という制度をきっかけに、「みんなの学校」としての自校の特色をよりバージョンアップさせている、というふうに感じました。第2特集 「新しい日常」の中、子供たちの学びについて考えるも、タイムリーな話題で、よかったです。「家庭と連携し、繰り返し指導する中で、障害の重い子どもたちでもマスクを着用できることがわかりました。」(p25)などの、短くコンパクトな報告の中に、勇気や気づきをいただきました。(関連する過去記事)▼「通級で期待される効果」 ~通級指導教室のマンガ『みんなが輝くために』2 (2021/2/4の日記)

2021.02.23

コメント(0)

-

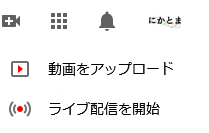

YouTubeライブの中継テストをやってみました!

卒業式をYouTubeライブで中継する可能性があります。ただ、今までYouTubeライブをいっさいしたことがありませんでした。詳しい人からは「カンタンですよ」と聞いていましたが、不安で、不安で・・・。そのため、昨日の夕方、自宅のパソコン(カメラ付き)を使って、自分だけでテストをしてみました。<中継前の設定>最初は、YouTubeの動画作成マークから「ライブ配信を開始」を選ぶだけでした。たしかにカンタン!設定はいろいろ選べるのですが、とりあえず、リンクを知っている人だけの限定配信に。「埋め込みを許可する」のチェックは外しました。サムネイルが選択できるので、パワーポイントで画像を作って表示させることにしました。画像を選択しないと、カメラが映した写真になってしまいます。パワーポイントの「デザイン」でスライドのサイズ設定を16:9にして、「名前を付けて保存」でJPGにして画像を用意しました。で、肝心の、動画を見るためのURLなのですが、「共有」というところを押すと、リンクがすぐに出てきました。リンクのURLをコピーしてメールに貼り付けることで、関係者のみにリンクを伝えることができます。実際に行うときには、学校のメール連絡網で、6年生保護者と教職員のみにURLを載せたメールを送ることになるかな?<中継中の様子>中継は、予定していた日時にならなくても開始することができます。僕は2分前に開始してみました。画面に「ライブ」と赤い四角で表示され、経過時間や、視聴中の人数が表示されました。手元のスマホでメールを着信し、リンクをクリックして確認作業も同時並行で行いました。ハウリングはしていませんでしたが、確認用のスマホは音が鳴らないようにしておいた方がよさそうです。タイムラグは3秒程度でした。視聴には全く問題がなく、画像も音声も鮮明でした。無料でこのクオリティでライブ配信できるなんて、YouTubeはすごいね。YouTubeライブはこれまでにも視聴したことがありますが、視聴者側は巻き戻して再生することができるので、遅れて見始めた人も最初から再生できて便利ですし、事後の再生なら間を飛ばして再生することもできるのです。めっちゃ便利です。ただ、見ている人の数が「2」になっていますが、これは送信者も入れているのか?知らない人が見ているとなると怖い・・・。一応、僕の実家の母にメールでリンクは送っておいたのですが、後で電話すると「見てないよ」と言われて、怖くなりました。たぶん、「自分の配信パソコンでの再生」も1つにカウントしているんだと思います。もう一度実験したときも、ライブ中継開始後、リンクを誰にも知らせていないのに、しばらくしたら「1」になりました。中継は一方通行なのですが、チャットを使うと双方向で文字でのやりとりもできるっぽいです。ただ、卒業式のライブ中継となると、チャットを有効にした方がいいのかどうか?ライブ中継中は、下の方に以下の表示が出ていました。左から、音声レベル、マイク(クリックでミュート)、共有リンクの取得です。ライブ中継中でも、共有リンクを配信することができるのですね。<中継後>中継を終了すると、次のような結果画面が表示されました。この後も、同一URLで引き続き視聴が可能のようです。ただ、その場合、動画をカットしたりして編集を反映させたものを視聴させることもできるようです。↓カット画面は、こんなのですが、実際には試していません。中継後の動画配信は、通常の動画配信と同じような扱いになるようです。なお、このブログに今回の画面写真を掲載するにあたり、ライブ配信動画は管理画面から「完全に削除」を選んで、すでに削除しています。管理画面の中の「その他の操作」という中に動画の削除が隠れていたので、一瞬分かりませんでした。プライバシー性の高い動画は、後で削除しておくことも、大事ですね。<まとめ>とりあえずやってみて、「たしかにカンタン!」という感想を持ちました。ただ、卒業式を中継する場合はビデオカメラからの中継になるので、その場合は「エンコーダ配信」というのが必要のようです。昨日は自宅からの一番簡単なバージョンの中継実験だったので、次は体育館からビデオカメラをつないでの中継実験をしてみる予定です。卒業式や入学式をYouTubeライブで中継されたことのある学校や、この春予定している学校からの情報、もしできましたらお寄せいただけるとありがたいです。

2021.02.22

コメント(0)

-

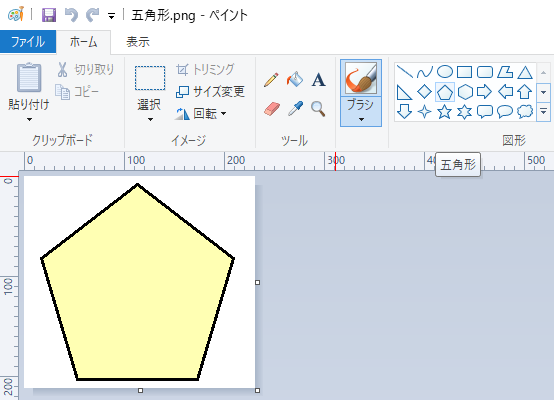

Windows標準の「ペイント」で図形をキャラクター化

昨日まではややこしい取組報告が続きましたので、今回はシンプルに・・・Windows標準の「ペイント」で、標準機能で呼び出せるマークにカオを描き込んでキャラクター化した話です。現在エクセル上で動くゲームを、我が家の子どもたちを巻き込んで、鋭意制作中です。そこに出てくるキャラクター画像を、子どもたちと一緒に作りました。誰もが知っている「ペイント」ですが、簡単な画像編集ならこれで十分です。下の画面写真は、ペイントに用意されている図形ツールから、五角形を選んで描画したところ。「ペイント」の基本的な使い方は知っているつもりでしたが、今や小学生の娘のほうが僕よりもよく分かっていました。実は、僕は「色1」と「色2」の違いをなんとなくしか分かっていなかった。娘によると、「色1」はペンで書くときの色で、「色2」は消しゴムで消すときの色だそうです。僕は消しゴムで消すと白になると思っていたので、娘に教えられました。「消しゴムだから、色を消す」と思い込んでました・・・。(^^;)ただ、画像を拡大して細かいところを描きやすくする方法は、娘は知らなかったので、僕が逆に教えました。「Ctrl」キーを押しながら、マウスのホイールを回すのです。こちらも覚えておくと便利なワザであります。「ペイント」以外でも、今ご覧のネットのホームページでも、拡大・縮小に対応しています。さてさて、五角形のキャラクターは、こんな感じになりましたよ。ジャン!眉毛が黒じゃなくて金色なのは、偶然からですが、いい感じになりました。目を五角形にしたのは娘のアイデア。そこで僕が、「じゃあ口も五角形でいけるんじゃない?」と言って、こんなふうにしてみました。つづいて、「ほし」の形。最初は、こんなのでした。眉毛をつけたバージョンも作り、並べてみたところ、「こっちのほうがいいね!」ということになりました。いくつか作って、比べてみることは、大事です。最後に、ハートの形をキャラクター化。いろいろやってみて、ちょっとずつ、よくなっていきました。やはり2人でアイデアを出し合うと、いい感じです。子どもはお絵かきが大好き!パソコンやタブレットを使った創作活動の第一歩は、やはり「お絵かき」だなあ、と感じた次第です。親子で相談しながら絵を描いてもいいし、友達同士で相談するのもいいですね。↓今回のような画像いじりに興味を持った方は、ぜひこちらの企画にご応募ください。 よろしくお願いします。(^0^) =★=★=★=★=★=★=★=★=★=★=★=★=★= ※※※サンプルチームデータ製作協力者募集※※※ エクセル野球シミュレーションゲーム「脳内野球」は、 現在バージョン2.0に向けて改善作業中です。 このゲームに登場するチームデータを作ってくださる方を募集します。 メールで連絡いただければ、作成途中のプログラムを送付します。 キャラクターの名前やワザの名前、能力値、横向きの画像を入れて ご返却ください。(画像は自分で描くかフリー画像を利用ください) 作成自体は、非常にカンタンです。技術はいりません。 締め切りは2月22日です。 面白いアイデアはバージョン2.0の初期チームに入れさせていただきます。 (ただし、他人の著作権や肖像権に引っかかるものは採用できません。 実在の野球選手はNGなので、歴史上の人物や動物、植物、鉱物、国などの擬人化でお願いします。(個人的には、ネコのチームを作ってほしいにゃん) メール:nikka★joy.email.ne.jp(★を@に変えてください。) 件名を「脳内野球バージョン2に協力します」にしてください。 ▼エクセル野球シミュレーション「脳内野球」のホームページ =★=★=★=★=★=★=★=★=★=★=★=★=★= (関連する過去記事) ▼エクセルで画像をデータベースから呼び出す方法 その1 (2021/2/16の日記) ▼エクセルで画像をデータベースから呼び出す方法 その2 (2021/2/17の日記) ▼地図関係の充実フリー画像サイトから、全都道府県を擬人化! (2021/2/20の日記)

2021.02.21

コメント(0)

-

地図関係の充実フリー画像サイトから、全都道府県を擬人化!

前回までのエクセルゲームのキャラクター画像製作で、都道府県をカオにするということもやっていました。既存の画像に手書きでチョチョイと描き入れてカオにするというのがカンタンでけっこうおもろい。今回はそのやり方と作品(?)を紹介します。まず、都道府県の形については、以下のフリー画像を使わせていただきました。▼都道府県のイラスト(画像) (フリー素材、無料素材のDigipot 様)※2021/2/21追記※Facebookでフリー素材といえど著作権を尊重し利用規約に従わねばならないことをご指摘いただきました。その通りだと思います。今回の記事はDigipot様の利用規約を読んだ上で上大丈夫だと思って書かせてもらいましたが、再度読むと自信がなくなってきたので、Digipotの管理人様に問題ないかどうかお尋ねをしたところ、快く了解をいただきました。ネット上のフリー素材を扱う場合、権利者に問い合わせることも大切ですね。この記事のような利用をしようとされる方は、必ず利用規約を遵守されますよう、お願いします。上のサイト様、「パワーポイント、イラスト画像、地図、写真、シルエット、エクセル、ワードのフリー素材」を扱っておられます。今回の都道府県の画像以外にも、使えそうなものがいっぱいあるんです!都道府県関連で言うと、こんなのもあります。普通に、都道府県の勉強で使えそうです。エクセル用の、「地図記号」というのもあります。社会科フリー教材サイトとして周知しまくりたいクオリティです。では、本題の都道府県画像ですが、Digipot 様では、次のような画像が提供されています。いい感じでしょ?で、僕はこちらをダウンロードさせていただきまして・・・iPadと共有するためにiCloudに入れました。そして、自分のiPad Miniで、LightRoomという画像管理アプリで読み込みました。さらにそれをPhotoShopという画像編集アプリに転送。で、Appleペンシルでカオを描き込みました。こんな感じです。カオを描いた後は、再びLightRoomに戻して、そこから「カメラロールに書き出し」。すると、iClodの写真一覧に出てきました。なんか、あっちこっちのアプリで受け渡しをしていますが、アプリに連携機能が組み込まれているので、1つの都道府県あたり10秒くらいで、サクサクやっていけました。この、カオを描くというのが、思った以上におもしろい!ささっと描いて、意外にもいい出来だと思えると、うれしくなります。目と口を描くだけで、どんなものでも、キャラクター化できるものなんですね。大発見でした。最終的に、僕が描いた都道府県のカオは、こんな感じになりましたよ!↓今回のような画像いじりに興味を持った方は、ぜひこちらの企画にご応募ください。 よろしくお願いします。(^0^)=★=★=★=★=★=★=★=★=★=★=★=★=★= ※※※サンプルチームデータ製作協力者募集※※※ エクセル野球シミュレーションゲーム「脳内野球」は、 現在バージョン2.0に向けて改善作業中です。 このゲームに登場するチームデータを作ってくださる方を募集します。 メールで連絡いただければ、作成途中のプログラムを送付します。 キャラクターの名前やワザの名前、能力値、横向きの画像を入れて ご返却ください。(画像は自分で描くかフリー画像を利用ください) 作成自体は、非常にカンタンです。技術はいりません。 締め切りは2月22日です。 面白いアイデアはバージョン2.0の初期チームに入れさせていただきます。 (ただし、他人の著作権や肖像権に引っかかるものは採用できません。 実在の野球選手はNGなので、歴史上の人物や動物、植物、鉱物、国などの擬人化でお願いします。(個人的には、ネコのチームを作ってほしいにゃん) メール:nikka★joy.email.ne.jp(★を@に変えてください。) 件名を「脳内野球バージョン2に協力します」にしてください。▼エクセル野球シミュレーション「脳内野球」のホームページ =★=★=★=★=★=★=★=★=★=★=★=★=★=(関連する過去記事)▼エクセルで画像をデータベースから呼び出す方法 その1 (2021/2/16の日記)▼エクセルで画像をデータベースから呼び出す方法 その2 (2021/2/17の日記)

2021.02.20

コメント(0)

-

エクセルで画像をデータベースから呼び出す方法 その2

昨日の続きです。エクセルで画像をデータベースから呼び出す方法 その2!実は、昨日のやり方だと、僕の以前作ったエクセルゲームが、なかなかうまく動かなかったのです。僕の作ったゲームは、エクセルのデータファイルとゲームファイルが別になっています。これは、なかなか画期的。(笑)他のファイルのデータを参照しに行くので、その分複雑になります。で、野球ゲームなので先攻・後攻で参照するチームが変わるなど、どのチームの誰を表示させるのかというのが、番号だとこんがらがってきて、頭から煙が出てきました。プログラムがうまく動作しなくて「ウキーー」とサルになって暴れ出しました。複雑なことを処理するにはVBAというプログラム上でコードを記述するしかないのですが、VBA上だとR1C1参照形式で書かないといけないので、それもさらに混乱の原因に。そういうわけで、精神的安定を取り戻すため、別の方法を探ることにしました。探してみたら、わりとすぐに見つかりました。どんなことにでも別の方法というものは、あるものです。それが、こちら!▼数式を使って「画像」を表示させる(その2)(ブログ「事務作業の省力化や資料作成に役立つ、Excelの使い方を紹介」様)結論としては、こちらを採用して、うまくいきました!VBAをさわらずに実現できました。セルに名前を付けることで、その名前がどこにあろうと参照しに行くことができます。うーむ、便利!図のリンク貼り付けについては、こちらの基礎解説も参考にさせていただきました。▼図のリンク貼り付け (「なんだ!カンタン!Excel塾」様)画像以外でも、複数データの入った範囲を「図として」参照するということができるので、応用範囲は広そうです。というか、なんでこんなことができるんだエクセル。すごすぎる!ちなみに、画像を置いたセルに名前をつけた後、「リンクされた図の貼り付け」をするのは、右クリックメニューからもできました。ただ、別のエクセルファイル間では同じ名前が共有されないようだったので、キャラクター画像のデータベースは、チームデータファイル上ではなく、ゲームファイル上に持っていきました。また、セルに付ける名前にはルールがあって、記号がことごとく「_」に変換されてしまいました。打者と投手の画像の向きを分けるために、選手名の始めに打者は「B:」、投手は「P:」と表示させたかったのですが、ほかの記号に変えてもうまくいかないので、ここでまた「ムキーーー」となってしまいました。調べたら割と早く「記号はアンダーバーしか使えない」ことが分かったのですけどね。(^^;)最終的に、打者は「B_」、投手は「P_」をつけて表示させることで、やりたかったことは実装できました。ちなみに、あるセルの文字列に他の文字列をガッチャンコする数式は、 ="B_"&A1(セルの番地)のようになります。こういうのは、なにげにたまに使うワザですね。最後に、上のリンク先サイト様でちゃんと解説していただいているのですが、「参照が正しくありません」と言われるエラーが頻発してずいぶん困らされました。INDIRECT関数の参照先が空白だとエラーになるので、空白を避けなくてはいけません。エラーになるとなかなか抜けられなくてアリジゴクみたいでした。Esc(エスケープ)キーを押して脱出できましたが、それに気づくまで10分くらいかかりました。 ※※※サンプルチームデータ製作協力者募集※※※ エクセル野球シミュレーションゲーム「脳内野球」は、 現在バージョン2.0に向けて改善作業中です。 このゲームに登場するチームデータを作ってくださる方を募集します。 メールで連絡いただければ、作成途中のプログラムを送付します。 キャラクターの名前やワザの名前、能力値、横向きの画像を入れて ご返却ください。(画像は自分で描くかフリー画像を利用ください) 作成自体は、非常にカンタンです。技術はいりません。 締め切りは2月22日です。 面白いアイデアはバージョン2.0の初期チームに入れさせていただきます。 (ただし、他人の著作権や肖像権に引っかかるものは採用できません。 実在の野球選手はNGなので、歴史上の人物や動物、植物、鉱物、国などの擬人化でお願いします。(個人的には、ネコのチームを作ってほしいにゃん) メール:nikka★joy.email.ne.jp(★を@に変えてください。) 件名を「脳内野球バージョン2に協力します」にしてください。▼エクセル野球シミュレーション「脳内野球」のホームページ

2021.02.17

コメント(0)

-

エクセルで画像をデータベースから呼び出す方法 その1

エクセルで画像をデータベースから検索表示できるワザがあります。なんと、数式の入力で実現できるのです。びっくり!3日前に、ネット上でこのやり方を発見したときは、小躍りしました。これはいろいろと使えそうだな、と思ってワクワクしました。↓それが、これです!▼画像をVLOOKUP関数のように表示させるテクニック (Excel業務カイゼンブログ様)上の記事の中では、INDEX関数とMATCH関数を使って、VLOOKUP関数と同じようなことを実現しています。VLOOKUP関数というのは、データベースの範囲内から検索して見つけてくる関数です。INDEX関数とMATCH関数というのは・・・僕はすっかり忘れていたので、同じExcel業務カイゼンブログ様の違うページで解説を読みました。(^^;)▼INDEX関数とMATCH関数 (Excel業務カイゼンブログ様)ちょっと難しくて分からなかったのですが(^^;)=INDEX(実際に求める値の範囲,MATCH(検索値,検索する値の範囲,0))という使い方で、VLOOKUP関数と同じようなことができるようです。理屈は分かっていなくても、範囲のところを自分のエクセルファイルで指定し直せば、やりたいことは実現できるので、結果オーライです。昨日は振替休日で時間があったので、このワザを使って、僕が作ったエクセルゲーム「脳内野球」のバージョンアップを図りました。↓こんな感じです!ゲームとして実装するにはもう少し時間がかかりそうですが、キャラクターの名前に合致する画像を読み込んでくることで、より一層見た目に楽しいプログラムが作れそうです。昨日は結局まる1日費やしてエクセル上のゲーム作りをしていました。その中で、「エクセルで画像をデータベースから呼び出す方法」には、上のやり方とは別のやり方があることも判明しました。別のやり方については、また明日の記事で書きます!あと、上の画面写真で少し見えていますが、全都道府県に顔を付けてキャラクター化するということを昨日行ないました。後日、全キャラを紹介する予定です。都道府県の形に顔を描いてキャラクターっぽくする作業が、意外に面白くて、笑いながらやっていました。

2021.02.16

コメント(0)

-

映画「えんとつ町のプペル」を鑑賞しました。

本日は土曜日の振替休日なので、いそいそとブログを更新します。2月11日の日記に書いた映画「えんとつ町のプペル」、昨日観に行ってきました。よかったです!観に行く前に絵本の無料公開を読んだり、主題歌を聴いたりしていました。そうやって勝手に予想していた部分との違いを、少し書いてみます。絵本では「ゴミ問題」と「いじめ」を重ね合わせている印象をすごく受けました。主題歌の中の歌詞でも、====================「くさい くさい」と はやされて キミは外にはじかれる====================という歌詞があるのですが、僕はここがとても印象に残っていました。アニメ映画「聲の形」が少し前にテレビでやっていて、いじめのシーンのウエイトがかなり高かったので、「プペル」も同じような物語展開を想像していたのですが、違いました。映画の物語の中で絵本の部分は3割くらいだそうで、いじめらしいシーンもそんなに重くなく、万人が気軽に観られる感じで作られていたと思います。社会問題提起というよりはエンタテインメント寄りで、子どもに安心して見せられる作品になっていたかな、と感じました。とはいえ、行動する勇気を啓発するメッセージはふんだんに盛り込まれていて、心に残る作品でした。映画のパンフレットを鑑賞後に購入。製作スタッフのコメントが多数掲載されており、ここで知ったことも多かったです。「プペル」の主題歌は、作者の西野さんによる作詞・作曲なんですね。この歌は本当に良くて、何度も聴きました。繰り返しを生かした印象的な歌詞とメロディ。静かなところと終盤盛り上がるところの差がすごくて、最後の開放感がはんぱないです。最後に、他の映画との比較を。「プペル」の前に鑑賞したのはご存じ「鬼滅の刃 無限列車編」でした。また、西野さんは「プペル」の映画化に際してスタジオジブリの映画をかなり研究されていたようで、「プペル」には「ラピュタ」に似たシーンなども出てきます。ただ、「鬼滅の刃」や「ラピュタ」との違いとして1つ挙げられるのは、ヒロインの不在です。それは多分意図的に西野さんはそうしたんじゃないかな、と思います。興行収入を得ることだけが目的なら、魅力的なヒロインを出して、すでにファンの多いベテランアーティストに主題歌を歌わせていたと思いますが、西野さんはそうはしなかった。(主題歌を歌っているロザリーナさんはすごく上手なのですが、「プペル」の絵本とのコラボで世に知られるようになったようです。)男の子とゴミ人間の話を通して、直接的にではなく、間接的に、心で感じてほしいことがあったのだと思います。新しく行動を起こすことの大切さを訴えるがゆえに、まだ世に知られていない人を起用する部分も多くあり、「人気商品」としてではなく、「心のこもった手紙」としての性格を強く持っている作品だと思いました。子どもにも、大人にも、オススメできる映画です。まだの方は、ぜひ、ご鑑賞を。 ▼映画「えんとつ町のプペル」公式サイト

2021.02.15

コメント(0)

-

ブログやニュースサイトの更新情報をiPhoneに通知するアプリ「simple RSS reader」

ブログ等のサイトの更新情報をiPhoneに通知させるアプリがあります。FacebookとかLINEだと、新着をスマホに通知してくれますよね。それが、ネット上の任意のサイト記事でもできるのです。ブログの更新は見に行かないと分からないので、こういうアプリがあると、助かります。ブログ以外でも、RSSというシステムを採用しているニュースサイトにも適用できます。たとえば、僕の地元の「〇〇新聞」という地方紙のWebサイトも登録できました。ニュースの新着にいち早く気づきたいときにも、使えます!(RSSを採用していないニュースサイトもあります。)↓お持ちのiPhoneで、下のリンク先からアプリをダウンロードしてみてください。simple RSS reader(無料)名前の通り、使い方は大変シンプルです。対象のブログやサイトのURLを登録するだけ。アプリの左上に「三」というマークがあるので、そこをタップして登録します。「フィード追加」というのが、それです。ぜひぜひ、試しに本ブログを登録してみてください。下のURLをコピーして貼り付けてくださいね。https://plaza.rakuten.co.jp/kyouikuuseful/(貼り付けは、指で長押しです。)↓次のような画面で一覧表示されるので、かなり見やすいです。 〇印がついているのが未読の印で、既読すると印が消えます。登録すると、スマホ上のアイコンで、未読の数が表示されます。↑上のアイコンだと、未読が22件になっていますね。最初から22件もあると、新着があったときに気づきにくいので、いったんリセットしておきましょう。対象のブログ名などで指でおさえて右か左にスッとフリックすると、既読にするボタンが出てきます。右にフリックだと「既読」ボタン、左にフリックだと「その他」「削除」が出るので、「その他」の後で「全て既読」が選べます。既読にしておけば、通知を知らせる数字がいったん消えます。これで、準備OK!更新されたらマークがつきますよ。更新情報はすぐにキャッチされるらしいです。すごい!地震の情報やコロナウイルスに関する情報など、新しい情報をすぐに知りたい、ということもあると思います。こういったツールを使いながら、情報に積極的にアクセスし、早めに知っておくことも、重要かと思います。(関連するネット上の記事)▼サイト更新情報をプッシュ通知してくれるアプリ「simple RSS reader」がめちゃくちゃ便利!使い方を解説 (「スズキサトシの音楽遊歩道」内記事 2018/12/9作成、2019/5/1更新)▼朝日新聞デジタルのRSSに関するお知らせ「RSS/RDFについて」 (「朝日新聞デジタル」)

2021.02.14

コメント(0)

-

「えんとつ町のプペル」

コロナ禍の中、うちの子たちが通う小学校から、映画の無料鑑賞券が配られました。と言っても、1ヶ月前のこと。興味がなかったし、コロナが流行っているので、全く行く気にならず、ほっておきました。ただ、ぼんやりと「コロナ禍でも子どもたちに見せたい映画ってこと? どんなのかな?」とは思っていました。行く気にはならなかったものの、中身は気になりつつ、1ヶ月が経ちました。そうこうしているうちに、最近、作者の西野さんの本を読みました。「なかなかおもしろい活動をしている人だ」ということが分かり、西野さんという人に興味を持ちました。『魔法のコンパス 道なき道の歩き方』[ 西野亮廣 ]ハロウィンイベントの翌朝の渋谷のゴミがひどいというゴミ問題を、一大ゴミ拾いイベントで逆転解決するなど、アイデアと行動力をお持ちの人のようです。「単なるゴミ拾いでは面白くないから、集めたゴミでアートを作ろう」という発想など、前例にとらわれない発想力はスゴイと思いました。さて、そんなこんなで「えんとつ町のプペル」について今更ながら調べてみると、なんと映画の公式サイトで、原作の絵本が無料で全部公開されていました。(正確には、絵本を持っていないので本当に全部かどうか分かりませんが、たぶん全部だと思います。)▼映画「えんとつ町のプペル」公式サイト↑こちらのサイトの中に、「原作絵本無料公開中!」というところがあるので、そこをクリックしてみてください。~絵本の感想~言葉のリズムがよく、読みやすいです。読み聞かせにも適している、と思いました。意図的にひらがなにしてあると思われるところがあちこちにあります。そのため、見た目にもごちゃごちゃせずにすっきりしています。ただ、漢字にはルビがなく、子どもが一人で読むことはあまり想定していないのかもしれません。冒頭からテンポがよく、西野さんらしいストーリー。今の閉塞的な社会状況を反映しつつ、希望を持たせる流れに、引き込まれました。絵は言わずもがな、すごいです。クオリティ高すぎです。(この絵本の絵は個人ではなく共同製作で創られています。)西野さんご自身の読み聞かせ動画も公開されていました。映画の方も、見てみたくなりました。

2021.02.11

コメント(0)

-

なぜ、管理しないことが重要なのか? ~『管理しない会社がうまくいくワケ』

前回の日記に関連して、「会社」の話です。(▼前回の日記: 働き方改革の究極形?「好きな日に働き、嫌いな仕事はやらなくていい」という会社 )「会社」も「学校」もそうですが、管理しない会社=自由な会社(管理しない学校=自由な学校)がいいんだ、という考え方が近年、広がりつつあります。それは、もちろん理想だと思いますが、はたしてそううまくいくのか!?このあたりを、今日はもう少し掘り下げてみたいと思います。そこで、そういう話題にぴったりの本を取り上げます。こちらです!『管理しない会社がうまくいくワケ 自分の小さな「箱」から脱出する方法≪ビジネス編≫』(アービンジャー・インスティチュート)僕が非常にショックを受けた「箱」シリーズの一つです。「箱」の本の基本的な考え方については、以下の過去記事をお読みください。▼子どもを「物として」見ていないか? ~『2日で人生が変わる「箱」の法則 決定版』 (2020/6/29の日記)▼字をきれいに書くことは「箱」の外に出ること (2009/2/13の日記)さてさて、『管理しない会社がうまくいくワケ』というタイトル自体が、管理しない会社=うまくいくという前提に立っているワケですが、皆さんきっと、「そううまくいくわけがない!」とお思いでしょう。なにしろ、僕がそうですから。そういうわけで、本書の中で述べられているその「ワケ」というのを少し拾ってみたいと思います。僕がこの本の中で一番印象に残ったのが、こちら。「相手は、『行動』と『マインドセット』の双方に反応する。」(p34)モデルとなる行動を示す、というのはよく言われていることですが、「マインドセット」も同じぐらい重要、というのは盲点でした。マインドセット(意識)は目に見えませんからね。引用元の次のページには、項目の見出しとして「『自分の意志』による行動こそ、大きな変化につながる」とあり、「マインドセットを変えようとした組織は、行動の変化だけにアプローチした組織よりも4倍も成功する率が高い」という数字も示されています。(ともに、p35)管理しない、自主性を重んじることの重要性は、ひとえにそのことに集約されている気がします。本書の大部分は、「管理しない会社」が持っているマインドセットについての記述です。シンプルに言うと、相手の身になって、自分から行動しようとすること。このシリーズの言い方で言うと、「箱」から出ることです。現状を打破する組織をつくりたいなら、会社経営に関わる人でなくても、大いに参考になると思います!もちろん、「教育」との相性もバッチリです。

2021.02.10

コメント(0)

-

働き方改革の究極形? 「好きな日に働き、嫌いな仕事はやらなくていい」という会社

世の中にはいろんな会社があります。次の本に紹介されていたある会社は、衝撃的でした。『アソビくるう人生をきみに。 好きなことを仕事にして、遊ぶように生きる人生戦略』(あんちゃ、KADOKAWA、2017、1430円)上の本の著者は会社を辞めてプロのブロガーになった方。プロブロガーだけに、いろいろ面白いネタを紹介されています。その中に、ある会社の説明がありました。====================・「嫌いな仕事をやらなくていい」と決めている会社が日本にもあるんです。(p112より)====================衝撃的じゃないですか?嫌いな仕事をやらなくていい、って!学校だったら、「嫌いな勉強をやらなくていい」と言っているようなものです。そんな会社、ホントにあるの?と思ったら、ありました。大阪の「パプアニューギニア海産」という会社です。エビの輸入や加工、販売をしている会社。ここのパートさんは、・好きな日に 事前連絡なしで 出勤・欠勤できる・嫌いな作業はやらなくていいのだとか!こういうびっくりするような話題については、僕はウラをとるようにしています。はたして、ネット記事で検索すると、次の記事がヒットしました。▼「好きな日に働き、嫌いな仕事はやらなくていい」――“自由すぎるエビ工場”が破綻しない理由 (ITmediaビジネスオンライン 2019/5/27記事)ホントにありました。それも、さらに詳しく分かりました。こういう会社があることを知ると、「当たり前」と思われていることも、実は「当たり前」ではないのかも?と思い直すきっかけになります。世の中の会社全てがこうなったらいい、というわけではありませんが、いろいろな働き方が世の中にあることで、自分にぴったりな会社に巡り会える可能性も格段にアップするはず。上のネット記事では「そもそもこの制度がパート従業員の多くを占める「働くお母さん」たちにとって働きやすい職場に、という意図をもって導入された」という説明があります。子どもがすぐに熱を出してしまうなどの事情のある方が気兼ねなく働くには、もってこいの職場なわけです。やってみると、いろいろ面白いことが分かったのだとか。「人間の好みは多様で、嫌いな作業は重ならない」というのは、その最たるものだと思いました。(引用は上のネット記事の2ページ目より)「みんながいやがる仕事を誰にしてもらうか」という悩みは世の中の会社のあちこちにありそうですが、その前提を覆す、スゴイ発見だと思います。会社の方が単独で本も出されていました。『生きる職場 小さなエビ工場の人を縛らない働き方』(武藤 北斗、イースト・プレス、2017、1650円)この本の冒頭で、武藤さんは、「東日本大震災で被災したことがきっかけで、 僕は生きることを シンプルに見つめるようになりました。 そして、人を縛り、管理し、競い合わせる、今の会社や社会のあり方が、 果たして正しいのかという疑問を持つようになりました。」と書かれています。(書籍公式サイト試し読み冒頭部分より)震災をきっかけに、生きるということを見つめ直された結果実現したのがこういった働き方だったということが、非常に僕の印象に残りました。====================「出退勤時間は自由」「嫌いな作業はやらなくてよい」など、非常識とも思える数々の取り組みが、いま大きな共感を呼んでいる。そして、その先にはあったのは思いもしなかった利益を生むプラスの循環だった。(書籍公式サイト 「内容紹介」冒頭部分より)====================これは、今後のよりよい社会を考える、1つの大きなヒントになるかもしれませんよ!

2021.02.08

コメント(0)

-

小学校3年生のクラスのみんなが作ったアプリ「みんなの命を守ろう大作戦」

なんと現役の小学3年生がクラスのみんなでアプリを開発してリリース!教育新聞の記事で知りました。▼コロナ禍で命の大切さ伝えたい 小学3年生がアプリ開発 (教育新聞 2021/2/5記事)開発メンバーは、横浜市立新橋小学校の3年2組の児童たちだそうで、びっくり!プロの大人達が全面協力したそうです。↓そのアプリが、これです!iOSアプリ「みんなの命を守ろう大作戦」(iPhone,iPad両対応、無料)コロナ禍のなか、気をつけたい過ごし方についてクイズにしてあったり、さわったらアウトになるゲームがあったりと、子どもらしいユニークなアプリになっています。中でも秀逸なのは「みんなの幸せ見つけ」。子どもたちの見つけた幸せの中身を子どもたちの字で読むのは、かなりいやされます!「幸せ見つけ」は自分の記録も保存できるようになっています。これがあったので、このブログで紹介しようと決めました。こういう企画、いいね!!子どもたちの声が、BGM。子どもたちの絵が、グラフィック。子どもたちの気持ちが、つまってる!うーむ、画期的だ。ちなみに、「あなたは大人ですか?」と質問された場合、計算問題が出されます。大人なら間違えないはず・・・と思っていたら、僕は間違えちゃいました。。。答えが100を超える繰り上がりの足し算の暗算でした。(^^;)

2021.02.07

コメント(0)

-

『たのしい授業』2021/1月号

仮説社の教育雑誌『たのしい授業』を15年ぶりに買って読んでみました。知らなかったことが、たくさん書いてありました。▼『たのしい授業』2021/1月号 仮説社公式サイト『たのしい授業』はゆるーく読めますし、楽しい話題、知らなかった話題、ハッとさせられる考え方が満載の雑誌。科学的好奇心が旺盛の人にはどの方にもおすすめできる雑誌です。隅から隅まで楽しく読めます。2021年1月号の読者からのおたよりのページには、コロナに関係する違った視座からの情報提供もありました。世界的なコロナウイルス感染症予防対策により、いろいろなことが起こっていますが、なかにはイイコトもあるのだとか。おたよりによると、「海洋の密漁は『密になる』ため避けられた。 水質の汚染は減り、自浄能力と合わせて非常に良い傾向が続く」(『たのしい授業』2021/1月号、p152より)とのこと。「密漁が密だから避けられた」っていうのが、おもしろい。そんなことが、あるんだ。『たのしい授業』は教師向けの雑誌なので教育に関係する内容がほとんどなのですが、扱う範囲が幅広いので、すごいなあ、と思います。2021年1月号の「日本の教員の実態」の分析記事も、国際調査で世界の国と日本を比較するということをされていて、目からウロコでした。日本の教師の仕事時間が他国と比べて抜群に多いことが数字で示されていて、たまげました。「日本の小学校教師の週あたり仕事時間は54.4時間で、(中学校に続き)こちらも調査国中一番多いです(平均は40.2時間)」(『たのしい授業』2021/1月号p124 丸山秀一「日本の教員の実態」より)数字の説得力って、すごい!ただ、その数字はどうやって出したかという背景も含めて知る必要があるので、詳しくは本誌を読んでいただいたり、参照されているOECDの調査の原典にあたるなどして、確認してみてくださいね。1月号は、通級で使わせていただいているカードゲーム「足算」を開発された淀井先生も、たくさん記事を書かれています。「足算 その動物、足は何本?」 (淀井泉、仮説社、カードゲーム、2016、1100円)アドラー心理学の野田俊作さんの特集記事は、ちょうど昨年度に教員仲間の読書会で読んだ本だっただけに、特に興味深かったです。非常に勉強になりました!=========================・「みなさんは、子どもに大切なことを教えるか、子どもと仲良くするか、どちらが大事だと思いますか?」・「そんなの言うまでもないことです。 ”仲良くする”がいいに決まってるじゃないですか」・「関係が先なんです。」(淀井先生が書かれていた野田俊作さんの言葉より:『たのしい授業』2021/1月号 p24,25より)=========================上に引用させていただいた野田先生の言葉、たしかにすごく印象的です。野田俊作さんのトーキングセミナーのオーディオブックが好きで、寝るときとかにたまに聞いています。野田さんの語り節って、面白くって引き込まれます。淀井先生が読まれていた野田さんの本はその後新版となり、かなり内容が整理されています。僕の勤務市であった学校の先生たちによる読書会では、主宰の先生が新旧両方の本を紹介されて、詳しく説明してくださいました。「新しい視座を提供する」という意味では、こちらもおすすめの書籍です。『アドラー心理学でクラスはよみがえる 叱る・ほめるに代わるスキルが身につく』(野田俊作/萩昌子、創元社、2017、1540円)

2021.02.06

コメント(0)

-

メガネがくもらないマスク!

Facebookで情報をいただき、メガネがくもらないマスクを教えてもらいました。日本マスク イーズマスクゼロ レギュラーサイズ 5枚 眼鏡用マスク(リンク先価格:税込み295円)僕は以前コロナ対応の特集記事の第1回目でマスクの記事を書いたのですが、そのときに書いた「メガネが曇りにくい付け方」をしていても、早朝の寒い時間帯の立ち番では、どうしても曇っちゃうのです。何とかしたいと思っていたので、とてもありがたい情報でした。こちら、完全ではないものの、前の対策よりもかなりいい感じです。鼻の部分のワイヤーがかなりバシンと折れ曲がり、鼻のところにフィットします。マスク全体が3つの層に分かれており、それぞれが組み合わさって立体的にフィットするので、付けた感じ、かなりカッコイイという印象を持ちました。(客観的にどう見えているかは、自分ではわかりません。)さらに追加の情報として、メガネの曇り止めの情報もFacebookで教えていただいたので、こちらも合わせれば完璧かもしれません。【メール便で送料無料】くり返し使えるメガネのくもり止めクロス(リンク先価格:税込み 540円)(関連する過去記事)▼【休校期間お役立ち情報】その1 マスクについて (2020/3/5の日記)

2021.02.05

コメント(0)

-

「通級で期待される効果」 ~通級指導教室のマンガ『みんなが輝くために』2

通級指導教室を舞台にしたマンガ『みんなが輝くために』の第2巻を読みました。『みんなが輝くために2 舞台は通級指導教室』(梅田 真理、学びリンク、2020/10、税別800円)「通級」そのものが舞台のマンガはかなり珍しい。と言うか、このマンガ以外にはまだないのではないかと思います。それぞれのお話でテーマがはっきりしていて、臨場感を持って困り感のある子のことを考えられるようになっています。第2巻は次のようなお話が収録されています。====================第5話 ぼくは体を動かすのが苦手第6話 通級指導教室はこうしてできた第7話 ぼくは計算が苦手 私は割合が分からない第8話 僕はうまく発音できない 読むことが苦手なんだ====================マンガが主体ですが、コラムのようなページもあり、そちらも勉強になります。第6話の後には「通級で期待される効果」というページがありました。「『達成感が自信につながり次への学習意欲を生む』ことが、 個々の特性に応じた通級による指導の一番大きな効果です。」(p76)という結びに、非常に共感しました。まさに!自分自身もそれを心にとめながら、今後も通級指導を続けていきたいと思います。通級指導教室の先生以外の学校の先生が読まれてもいいと思いますし、上の目次の「計算が苦手」などに当てはまる子どもに関わる保護者や支援サービスの方が読まれても、参考になると思います。オススメです!(関連する過去記事)▼舞台は通級教室! ~マンガ『みんなが輝くために』 (2020/6/20の日記) ↑こちらの記事では、他の発達障害をテーマにしたマンガにもふれています。 よろしければ合わせてお読みください。

2021.02.04

コメント(0)

全18件 (18件中 1-18件目)

1