2021年12月の記事

全22件 (22件中 1-22件目)

1

-

Scratchでゲームを作る教習本!アソビズム『Scratchプログラミングドリル』

大晦日です。Scratchでゲームを作る教習本を実際にプログラムしながら、最後まで読み終わりました。『ゲームを改造しながら学ぶ Scratchプログラミングドリル プロのゲームクリエイターが伝授! 考えて遊んで面白くするゲーム作りの思考法』(アソビズム、誠文堂新光社、2020/7、2970円)※リンク先「立ち読み」ボタンから試し読みできます!この本を買おうとしていたときの日記は、10月24日の次の記事で書きました。▼「スクラッチ」でプログラミング!あれから、2ヶ月ちょっと。2ヶ月かけて、ようやく読み終わりました。プログラミングの難易度としては子ども向けでやさしめなのですが、時間を見つけて進めていくのはちょっと難しかったです。結論としては、Scratchでゲームを作りたい人になら、子どもだけでなく、大人にもおススメできる良書でした。本を買わなくても、本書に記載されているプログラミングドリルは、公式サイトからチャレンジすることができます。▼(スクラッチ)プログラミングドリル - 未来工作ゼミ https://scratch.futurecraft.jp/アクションゲームから3Dレースゲーム、シューティングゲームにRPGまで。「Scratchでこんなこともできるんだ!」とワクワクする内容でした。差し替え用の素材も公開されており、「改造」して自作ゲームに昇華させていくことも奨励されています。Scratchは無料でできるビジュアルプログラミングの最大手で、とっつきやすく、他の人にもプレイしてもらいやすいのが、大きな利点です。「リミックス」機能により、他の人が作ったプログラムにさらに手を加えて「改造」していくことにも向いているため、他の人のアイデアを受け継いでプラスアルファする作り方にも向いています。Scratchのことはよく分かっていなかったのですが、本書を読んで実際に書かれてあるとおりにやったり、ネットで調べたり、チームで他の人と学習ゲームづくりに取り組んだりして、わりと分かってきたので、よかったです。具体的には、次のようなことが、特に勉強になりました。・データを利用して自分で作ったゲームを、Web上やSNSで無償で公開することは、OK (p24)・「旗が押されたとき」「ずっと」は 必ずと言っていいほど使う組み合わせ → このブロックの組み合わせからプログラミングを始める! (p79)・矢やビームが飛んでいくときは、「クローンを作る」 (p81)・「○○を送る」→「○○を受け取ったとき」で処理を受け渡しする。 (p137)・「○○を送って待つ」:メッセージを受け取った側の処理が終わるまで、先に進まずに待つ。 (p179)・入力操作を調べる処理など、同時に行いたい処理がある場合は「旗が押されたとき」を分けて作る。 (p201)Scratch上のプログラミングのやり方は、ネットで調べれば出ているのでしょうが、本に沿って順を追って学べたのはとても助かりました。昨日僕が作った学習ゲームの試作品にも、こちらのプログラミングドリルの要素を反映させたところ、一気にクオリティが高いものになりました。(タブレット対応)計算おばけゲームVer.3https://scratch.mit.edu/projects/622417760/※スコアとハイスコアの素材をアソビズムさんのプログラムからいただいています。 なお、この学習ゲームは現在も進化を続けています。 さらにパワーアップしたバージョンもそのうち公開します。お楽しみに! ▼「スクラッチ」でプログラミング! (2021/10/24の日記) ▼タブレット用Scratch学習ゲームの試作品が完成しました。 (2021/12/30の日記)

2021.12.31

コメント(0)

-

タブレット用Scratch学習ゲームの試作品が完成しました。

3日前のブログでも書きましたが、有志の先生方と、Scratchで学習ゲームを作ろうとしています。すでに、いろいろな先生方が、プログラムや、使用する素材を作成してくださっています。プログラムの方は、Scratchのことがよく分かっていなかったこともあり、最終形に仕上げるのはなかなか大変・・・。(プログラムのどこが悪くてうまくいかないのかが分からないケースがちらほら出てきました。)とはいえ、いったん僕が作っていたバージョンが、それ単体でも遊べるくらいに完成したので、ひとまずお知らせします。【Scratch】(タブレット対応)計算おばけゲームhttps://scratch.mit.edu/projects/621036048クリック(画面タップ)だけでできるので、スマホでもタブレットでも、動くはずです。<操作説明>・クリックでジャンプ (タッチパネルをタップでも、できます!)・せいかいおばけにタッチすると、とくてんアップ・まちがいおばけに2回ぶつかると、ゲームオーバー<問題編集機能>※リミックス時に、使用可能・右上の「まちがい」と「せいかい」に問題のリストが隠れています。 右下隅をドラッグすることで広げることができ、問題を編集できます。 「+」マークを押すと、問題を追加できます。今後は、スーパーマリオのようなステージなど、いろいろなステージで計算ゲームが遊べるようになることを計画しています。今後の動きにも、ぜひ、ご期待ください! ▼Scratchでの学習ゲーム開発の企画書ができました。 (2021/12/27の日記) ▼「スクラッチ」でプログラミング!(2021/10/24の日記) ▼野球好きな子が学習用語をいつのまにか覚えるかもしれないゲーム「脳内野球」(2021/01/23の日記)

2021.12.30

コメント(0)

-

「Pretender」の歌ってみた動画をYouTubeで公開♪

年の瀬の12月29日ですね。ちょっとだけ、今年の思い出にひたっています。振り返れば、まさかのコロナ禍のままの1年でしたが・・・オンライン関係はかなり充実していた1年でした。というわけで、本日、オンライン部活のイベント用に歌った「Pretender」の動画が完成しました。この動画の「歌ってみた」の録音は、オンライン部活イベント「ENERGEIA文化祭2021」用に録音した音源です。「ヘタカラ部」なので歌がへたですが、ご容赦を。このイベントに際しては、「ヘタカラ部」の副部長さんと、「軽音楽部」の部長さんが素晴らしい伴奏を提供してくださいました。そのおかげで、そのカラオケ音源を使って、自宅でとても気持ちよく歌うことができました。感謝の気持ちでいっぱいです。なお、MIXは、イベント後、ココナラで以下のサービスを利用させていただきました。▼歌ってみた対応ミックスいたします (ココナラ内)最終的に動画にする際には、自前の風景写真を中心に動画にしていきました。歌詞の掲載はどうしようか迷ったのですが、著作権のことを調べると、歌詞の掲載も問題ないということが分かりましたので、入れています。歌詞も含めて自分で歌ったり打ち込んだりしたものはYouTubeとJASRACとの包括契約上、OKになっているようです。(参考)▼動画制作におけるBGMの著作権の注意ポイントと事例を解説 (VideoBrain「Marketing MEDIA」、2021/12/27記事)↑こちらのサイトによると、「YouTubeやニコニコ動画などはJASRACと包括契約を結んでおり、原則的に楽曲や歌詞の利用について特別な許諾は必要ありません。」とのことです。他のサイトの情報も確認しましたが、同様の記述が複数見られました。コロナ禍で「みんなで歌う」が制限されている中、イベントの参加で他の方の伴奏をもとに歌うことにチャレンジできたのは、とてもよかったです。「コロナだからできない」ではなく、「コロナでもできること」、「コロナだからこそ、できること」。音楽や芸術というのは、「なくても生きていける」とみなされて、自粛や制限の犠牲になることが多いですが、生きていくうえで、非常に大事なものだと思います。オンライン上の芸術文化活動は、これからますますその重要性を増していくのではないでしょうか。▼オンライン部活で音楽演奏を遠隔で合わせる!(2021/05/02の日記)▼ミュージカル「えんとつ町のプペル」オンライン公演(2021/11/17の日記)

2021.12.29

コメント(0)

-

もう一度生き直す、という生き方 ~『リボーンの棋士』

昔から古本屋が、大好きです。いろんな本が、とんでもなく安く買える可能性がある、ワンダーランドです。最近では安売りの傾向が進んで、わりと新しい本でも100円で売られていることがあります。冬休みは読書週間でもあるので、この前、いい本がないか、宝探しに行ってきました。発掘しました!『リボーンの棋士』『リボーンの棋士』(1) (ビッグ コミックス)(鍋 倉夫、小学館、2018)※リンク先で、試し読みできます。なんと、100円でした。将棋は大好きなので、将棋マンガは、けっこうチェックしています。この『リボーンの棋士』も将棋マンガですが、タイトルがしゃれています。手塚治虫の往年の名作をもじっていますが、「リボーン」という語に惹かれました。「リボーン」には、「生まれ変わる」、「生き直す」という意味があります。年齢制限のため、プロ目前でプロになれず、一度は将棋を捨てた主人公が、再び立ち上がり、将棋のプロを目指すという話です。こういうストーリー、いいですね。ゼロからの、再スタート。でも、実際は、がんばっていたときの蓄積がまだ残っているので、決してゼロからではないのです。自分で自分をあきらめていただけ。やってみれば、意外と復活はカンタンだったりして・・・。1巻がよかったので、続きも買ってきました。ストーリーを楽しみながら、自分に重ねながら、読んでいきたいと思います。こういう本から、「自分の生き方」を改めて考えてみるのも、いいかも!?あの頃やっていたことをもう一度始めてみる勇気をもらえるかもしれませんよ。2022年は、個人的に、「あの頃やっていたことをもう一度」の乱れ打ちをする予定です。僕が昔やっていたことに興味がある方は、ぜひ、お付き合いください。

2021.12.28

コメント(0)

-

Scratchでの学習ゲーム開発の企画書ができました。

有志の先生方と、Scratchで学習ゲームを作ろうとしています。企画書を書いたので、こちらでも共有します。普通、ゲームの企画書は部外秘ですが、この学習ゲームはみんなで作るゲームなので、広く多くの方に企画段階から知っていただき、ご意見を募ろうと思います!ブログのコメントでも結構ですので、ぜひご意見お聞かせください!1人1台端末用学習ゲームアプリ「 けいさん だいぼうけん (仮)」企画書2021/12/27 Version1. 企画趣旨・ゲーム要素がはっきりした学習アプリにすることにより、一般的なドリルアプリではやろうとしない子どもでも「これなら、やる」と喜んで取り組むような学習ゲームを作成する。・ジャンルは、横スクロールアクションゲームとする。・タッチパネルのみで直感的に操作できるシンプルな操作性、インターフェイスとする。 (PCのキーボードによる操作は必要としない。) (タッチパネル操作にすることで、スマホからでも操作可能。) 2. 主として対象とする子ども・通常のやり方ではやる気を示さない子ども・紙に鉛筆で書くことを嫌がる子ども・小1の4月であっても子どもが操作できるもの (学校の1人1台端末で取り組めるもの) ※ただし、初期問題設定は九九を中心とし、小2の2学期後半以降の使用を想定する。3. 学習要素の内容・正解の選択肢にさわると、「ピンポン」と鳴って通過でき、 不正解の選択肢にさわると、エラー音がなってミスになる。4. ゲーム内容詳細案(変更可能性あり)・タイトル画面では、教員向けの設定があり、教員が独自に作ったエクセルの問題データを読み込めるようにする。・タップすると、ジャンプする。・移動は、自動スクロール。(強制的に右に移動する)・自動スクロール中にルートを選ぶ。・ルートの途中に正解の選択肢や、不正解の選択肢がある。・正解に応じて、得点が上がる。・ルートの途中にスピードアップやスピードダウンのアイテムが落ちているようにする。5. 問題データの詳細・正解の選択肢と間違いの選択肢のパターンファイルを、ゲーム開始前の「設定」から、読み込めるようにする。・問題データは、エクセルで問題シートに入力し、CSV形式で出力することとする。▼問題のデータをExcelで作って読み込む方法https://studio.beatnix.co.jp/kids-it/kids-programming/scratch/scratch-text2list/(コドモとアプリ「【Scratch】ファイルからリストデータを作成する」) 6. 画面イメージ(仮) 7. ※部外秘 8. 作業日程・11月:アイデア・企画の大枠の提案を受け付ける。・12月:企画の大枠を確定し、分担での作業を可能にする。・1月:プログラムの基幹部分を作成する。 デザイン等のアイデアを確定する。 ※第1次締め切り:1月14日・2月:プログラムの細部を詰めて、末日までに完成させる。具体的な開発はまだあまり進んでいません。アイデアは随時募集中ですので、この投稿へのコメント等でお知らせいただければありがたいです。このプロジェクトに本気で参加したい方は、ご連絡を!(連絡先→nikka★joy.email.ne.jp ※★→@に変えてメールしてください。)

2021.12.27

コメント(0)

-

ネット通販での返品は、意外とカンタン!

精密機器関係の周辺機器をAmazonで買うと、相性が悪いのか、正常に動作しないことがあります。特に、純正のものだと高いので、互換性のある安いものを買ったときとか・・・。(-.-;)そんなとき、どうしていますか?状況にもよりますが、使えるはずだと思って買った物が使えなかった場合、基本的には「返品」できます。ところが、「買ったからには、しかたがない」と、返品のことが思い浮かばないことが、意外と多いです。これは、自分にとっても、企業にとっても、環境にとっても、もったいない!Amazonの返品は、開封していたとしても、可能です。子どもの着る服で、サイズが合わなかったからという理由で返品したこともあります。「商品説明をもう一度よく見れば書いてあった」という、注文者の不注意によるものも、返品できます。返金額は状況により異なるようですが、基本的には返金もされます。最初から「合わなかったら返品すればいい」という考えで注文するのはダメだと思いますが、結果的に注文したものが全く無駄になる、という場合には、返品してもいいと思います。実は昨日届いた周辺機器が互換性があると思っていたのになくて無駄になるので、今日、返品の手続きをしていました。Amazonでの返品は1年ぶりくらいかな?すっかり「返品できる」ということすら忘れていて、ふと「そういえば・・・」と思い出したので、今度は忘れないように、このブログに書いておきます。返品のやり方はとってもカンタンです。「注文履歴」のところに「返品」というボタンがあるので、それを押します。その後は、返品理由を選択肢から選んで、理由の詳細を記述するだけです。手書きで伝票を書いたり、送料を払ったりすることはありません。ヤマト運輸の営業所に持って行き、メールで届いたQRコードを見せればOKです。集荷にも来てもらえますが、僕の場合は営業所が近くにあるので、持って行くようにしています。ネット通販を使わない理由として、「返品が面倒」と思っている方が多いようです。ただ、やってみると以外にカンタンなのが、「返品」です。「無駄な買い物をした!」と思っているものがあるようでしたら、検討されることをおすすめします。ただし、返品期間が定められていますので、返品はお早めに!(返品期間は、僕の見た感じだと1ヶ月くらいはあり、良心的だと感じました。)おっと、楽天ブログなのにAmazonのことだけ書いてしまいました。楽天の場合ももちろん返品はできます。楽天での返品に関する案内は、こちら。↓ 返品・交換したい(楽天サイトの「ヘルプ・問い合わせ」より) ▼パソコンのデータがいっぱいになったら、大容量USBメモリに移動しよう! (2021/10/31の日記)

2021.12.25

コメント(0)

-

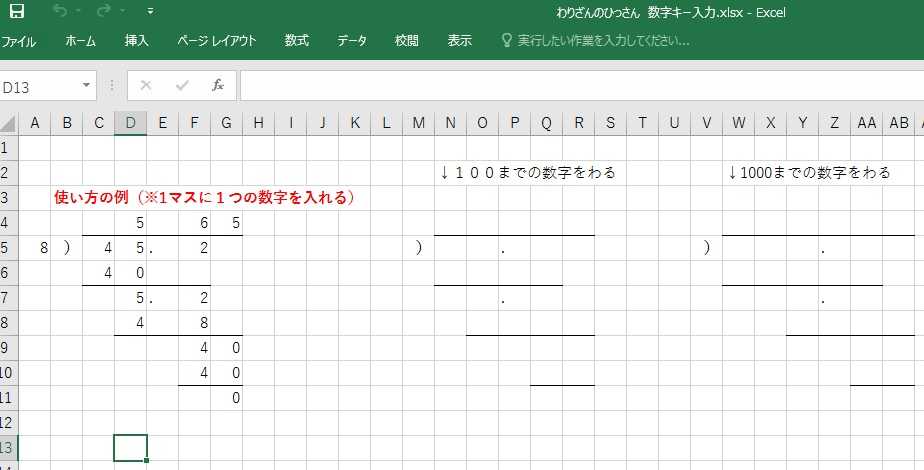

わり算の筆算で手書き数字が雑で読み違えてしまう子のためのエクセル筆算シート

今日は年内最後の通級授業でした。授業の前に担任の先生から、数字が雑で計算を間違える子の相談を受けました。計算自体はよくできるのだそうです。「計算はできるのに、もったいない」という担任の思いに応えるため、しばし、どんな対策ができるか考えてみました。・・・ひらめいた!手書きの数字では判読が難しい子の場合、デジタル入力を使うのは、わりとよくある手です。画面上の数字ボタンをタップしたり、数字をドラッグして入力してもいいのですが・・・。今回の場合、小学校高学年の児童でしたので、キーボードの数字キーの入力をそのまま使うことにします。数字キーの入力でいいのなら、あとは、筆算の枠をどうするかです。自作するのはめんどくさいので、エクセルでちゃちゃっと作ってしまうことにしました。できたのが、コレです。↓シートの下の方には、全く同じわり算の筆算の型が、そのままコピーされて続いています。その気になれば、下にどんどん同じのを足していくことができます。わり算の筆算の型を書くのは、「とじかっこ」=「)」で済ませました。(笑)あとは、セルの枠線を使っています。すごく簡単です。3分でできました。(笑)なお、筆算のやり方に対応させるため、1マスに入れるのは、数字1つだけでないと、いけません。エクセルの機能として、数字1つしか入らないようにセルに制限をかけることはできるのですが、子ども自身が自分で気をつけて1つの数字を入れるのはできると踏んだので、今回はエクセル自体には何の制限もかけていません。入れようと思ったら、なんでも入力できます。必要以上の親切はしないのもまた、親切です。通級授業の際、さっそく、該当の子に試してもらいました。その子の1人1台端末に、USB経由でファイルを移して、起動。結果は、非常にスムーズに筆算ができていました。僕がやるとつい1マスに2つの数字を入れてしまうことがありますが、その子の場合、ちゃんと1つの数字だけで矢印キーを押して、セルを移動させていました。非常に簡単なシロモノですが、こんな簡単なものでも、子どもによっては計算をサポートするツールになることが分かりました。問題を自分で入力することもできるので、これがあればいろいろなわり算の筆算が間違いなくできるようになりそうです。いちおう、欠点としては、繰り上がりの数字を小さく書いておくことは、できません。該当の子どもの場合は、頭の中に保持して計算することができていたので、それは問題になりませんでした。やはり、計算自体は得意で、数字がきれいに書けない子に、使用は限定されると思います。わり算の筆算の計算自体が苦手な子には、何か他のものがいりそうです。安心してください、それもまた、別にあります。それは、もしかしたら次回、紹介しますね。

2021.12.22

コメント(0)

-

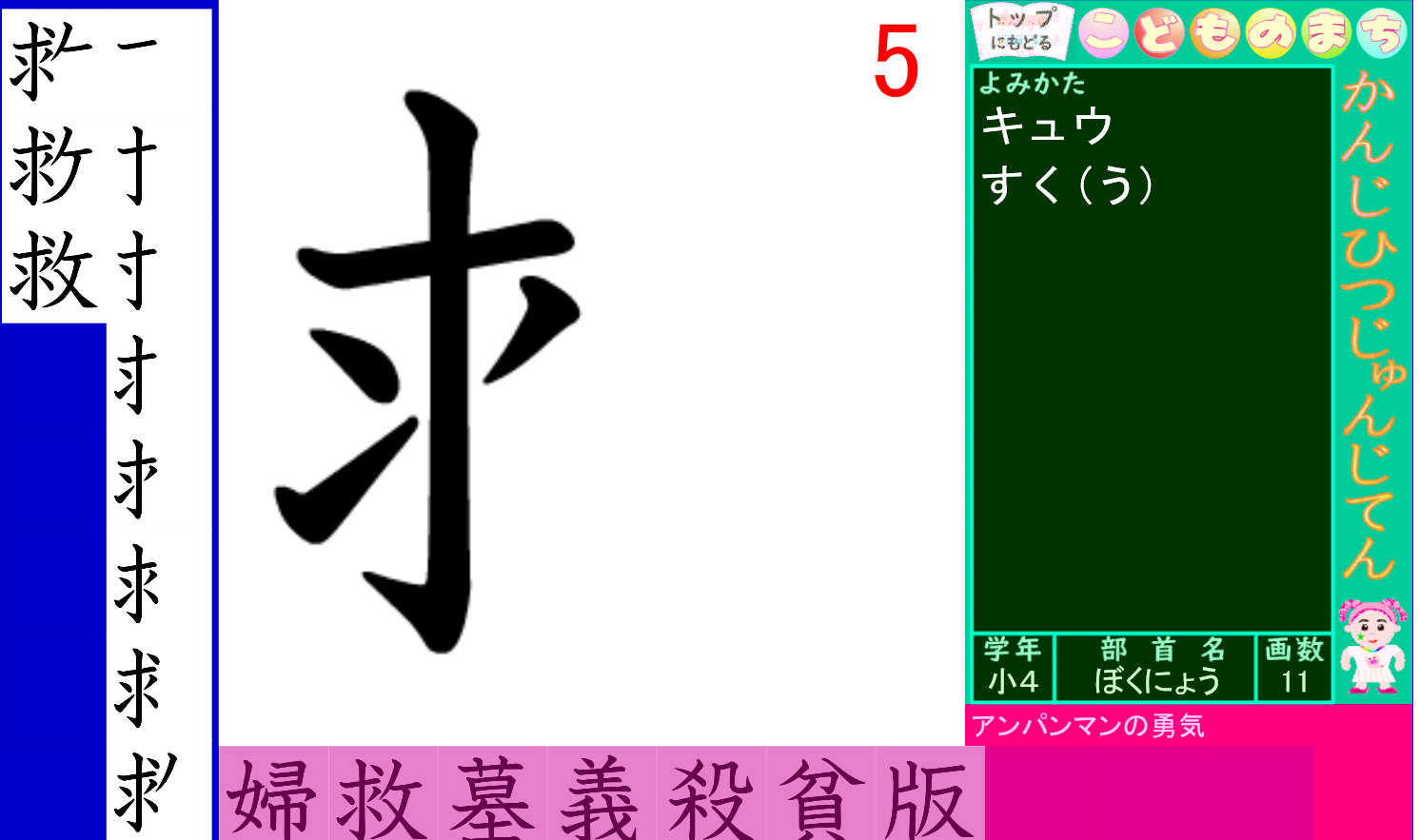

教科書の順番で漢字の筆順を表示する「かんじひつじゅんじてん」

新出漢字の指導で、電子黒板に漢字を大きく映して筆順のアニメーションをみんなで確認できるサイトを、作成された先生から教えていただきました。教科書会社を選んで、学年を選ぶと、単元ごとの漢字を表示させることができます。 筆順を表示させるサイトはほかにもありますが、国語教科書に出てくる順番でまとめてあるところは、ほかにないのではないか、と思います! ▼かんじひつじゅんじてん https://sikoku.jp/kanji03/ ▼漢字が苦手な子のためのアプリ「Oska Writing」 (2021/05/08の日記) ▼漢字TPシート(漢字パーツを重ね合わせて、漢字を作ろう!) (2017/11/04の日記) ▼【iOSアプリ】漢字の細部を間違える子のための「見る力」トレーニング ほか (2017/12/24の日記) ▼【アプリ紹介】都道府県の漢字を書いたり、都道府県型はめパズルができる「書き取り日本一周」 (2021/11/27の日記)

2021.12.19

コメント(0)

-

九九を知らなかった2年生が、懸命に頭を働かせた話が、スゴイ!

ネットで見た記事が、大変興味深かったので、シェアします。九九を知らなかった2年生が、転校先でみんなが九九を言っているときに自分の番が回ってきたときの話です。「これは何を言っているんだ!?」と懸命に頭を働かせて自分の番を乗り切ったという、リアルな体験談です。▼ほとんど他人には言ったことないけど、密かに『自慢』に思っていることは何ですか? - Quora(質問サイトQuoraに寄せられた、上の質問に対する、1つの答えです。)ちょっとだけ引用すると・・・・1番目の生徒が九九を言っている間、僕はパニック状態でした。・2番目の生徒が九九を言っている間、この方法を打開する術を必死で考え始めました。・3番目の生徒が九九を言っている間、出来うる限り内容を記憶しようとしました。・と、突然天啓が降りてきました。 ・人間は追い詰められるととんでもない力を発揮することがある(上記リンク先より)※内容の詳細はぜひリンク先を読んでみてください。ここから学ぶことは、多い気がします。※画像は、フリー画像サイト「イラストAC」のものを加工して使用しました。▼九九チャンツ (2021/10/28の日記) ▼1人1台端末でできる九九のドリル学習アプリ(その1) (2021/11/04の日記) ▼1人1台端末でできる九九のドリル学習アプリ(その2) (2021/11/05の日記)▼iOS『はんぷく計算ドリル 九九』は4択なので答えやすい! (2021/03/14の日記)

2021.12.18

コメント(0)

-

2022年は、休日がいっぱい!? (^▽^;)

Facebookでずいぶん前に流れてきたニュース。「2022年に土曜日と相打ちになって消滅する祝日は1月1日だけです!」(togetterより)これは、かなりうれしいニュース。土曜日に祝日が来ても、振替休日は生まれないので、休み1日損した気分でした♪(^^;)さらに、次のようなニュースも聞こえてきています。「3連休が9回も!」(「いこレポ!」12.10の記事より)3連休が9回というのは、ありがたい。まさに、サンキューですな。2022年は寅年だそうです。来年こそはタイガースが優勝するかもしれません。おっと、来年のことを言うのが早すぎて、鬼が笑いそうです。その前に、今年のしめくくりを、しなくっちゃ。やることが山盛りで、久しぶりに持ち帰り仕事をしてしまいました。しばし現実逃避していました。明日はがんばります。(^▽^;)

2021.12.17

コメント(0)

-

テキストデータを読み上げるWebアプリ「音読さん」。写真も読むよ♪

先週末は、オンライン学会でした。そこで教えていただいたWebアプリ「音読さん」がすごかったので、ご紹介します。▼日本語音声読み上げソフト|音読さん (ondoku3.com)「音読さん」は、ネットにアクセスすれば無料で誰でも使えます。インストール不要なので、個々の判断でインストールができない学校のタブレットにはぴったりです。テキストデータをボックス内に貼り付ければ、流ちょうな日本語で読み上げます。(日本語以外も、選択できます。)なんと、写真を読み込めば、写真の中の文字も、解析して読み上げます。読み上げたテキストはその場で聞くだけでなく、音声ファイル(.mp3)としてダウンロードできます。これは、すごい!カスタマイズの自由度は抜群で、読み上げ音声や読み上げ速度などを簡単に変更できます。ちょっと聞いてみた感じでは、読み上げ音声は「アナウンサー(A)」や「たくみ」が聞きやすい感じでした。登録しなくてもすぐに試せるので、ぜひ、試してみてください。登録すると利用できる文字数の量が増えます。有料プランだと、かなり増えます。無料でも十分使えると思います。学校で子どもたちがタブレットを使っている場面を見ると、インターネットで調べ学習に使っていることがかなり多いです。ただ、そうすると、漢字が読めないことに苦戦している姿が、今も昔も変わらず見られます。漢字をルビうちするサイトもありますが、音声読み上げをさせるというのも一つの方法です。一応、Edgeだと、選択した部分を右クリックして読み上げさせることは、できます。 ↓この方法はブラウザ上でできるので大変お手軽でいいのですが、読み上げ専用サイトのほうが、正確で自然な読み上げになるようです。上の例に挙げたのは僕の過去記事ですが、Edgeで読み上げさせると、冒頭の部分を飛ばして「なこにおんせいよみあげ・・・」と読んだので、「あれ?」となりました。データの転送と再生が追い付いていなくて、冒頭の再生が聞こえなかったようです。ただ、冒頭以外はちゃんと読みました。Edgeの読み上げの質も上がっているので、普段使いならこちらでもいいかもしれません。同じテキストデータを「音読さん」に貼り付けると、冒頭から問題なく読み上げるだけでなく、「たくみ」さんは巧みに助詞の後に適度な間を入れて、意味の取りやすい音読になっていました。間というのは非常に重要で、句読点やかぎかっこ、助詞に合わせて適度に間をとった読み上げができるのは、専用サイトならではだな、と思います。息継ぎなしで一気に読み上げられた文は、かなり意味がとりづらいので。音読さんの「たくみさん」、おすすめです!! ▼Word文書でルビ付き漢字の読み上げをさせる方法 (2021/09/02の日記) ▼音声読み上げソフトがすごい!(「VOICEROID」(ボイスロイド)) (2020/11/21の日記)

2021.12.15

コメント(0)

-

藤川大祐『授業づくりエンタテインメント!』その3~人間関係を可視化してフィードバックする

前回・前々回と、藤川大祐先生の『授業づくりエンタテインメント!』を読み返していました。今回は、巻末の対談を参照します。本日が本書の読書メモの、最終回です。 『授業づくりエンタテインメント! -メディアの手法を活かした15の冒険-』( 藤川大祐、学事出版、2014、1800円、絶版)例によって、僕が特に勉強になったところのみを、取り上げていきます。巻末の対談は、藤川大祐先生と宇野常寛(うの・つねひろ)さんによるもの。宇野常寛さんについては僕はよく知りません。ごめんなさい。僕より少し年下の方のようです。(1978年生まれ)教育畑の方ではないはずなのですが、この方の発言、なかなか示唆に富んだものが多いです。教育改革の先頭を切っておられる先生と似た考えをお持ちだと思いました。 藤川大祐『授業づくりエンタテインメント!』その3 (巻末の対談(p190~p201)より) (宇野) ・リスク分散的に 人間は2つ以上の共同体に所属しておいたほうがいい。 (p192より)・学級という制度があまりよくない・空気を読むことがコミュニケーションスキルということになるわけですよね。 でもそれって、究極的にはいじめが起こったときに、いじめられない側に回るためのスキルなんですよ。 (p193より) 宇野さんのこの指摘は、非常に強く思います。 子どもたちって、コミュニティが学校の教室しかない子が、多いです。 これが、大人の場合だと、趣味的な他の共同体にも所属することができやすい。 僕の場合も、SNSやこのブログなど、他の共同体にゆるく所属している感覚があるので、仕事でしんどいときがあっても、メンタルの面でカバーできている気がします。 学級がすべてになってしまったら、学級がしんどくなったときに、居場所がなくなります。 もちろん、教師として学級の居心地をよくすることはめざしていくんだけれど、一方で、「学級」というものを問い直す時期に来ているのかな、と思います。 昔、「学級崩壊というのは学級があるから崩壊するので、学級がなければ起こりえない」という話を聞いたときに、「学級がない教育なんてありえるのか」とびっくりした覚えがあります。ただ、今の時代にはかなり「学級」のない教育が増えてきたような気もしています。(藤川)・ゴールとルールが決まっていて、道筋は自由。・ゲーミフィケーション型の教育というのがこれからは必要なんじゃないかな(p200より)(宇野)・これを使わない手はないというか、むしろこれを前提に考えていかないと、話にならない。(p201より) 「ゲーミフィケーション」については、本書の15の冒険のうち最後に書かれていた「冒険」の内容で、僕の前回のブログでもふれさせていただきました。 未来の教育を考えていくうえで、重要なキーワードになると思います。 宇野さんが「これを前提に」と言われているということは、「内容によって、ゲーミフィケーション型の教育にできそうなものは、取り入れる」ということではなく、すべての土台として尊重するというような意味かな、と思いました。 なお、この対談での「ゲーミフィケーション」は、「学習をゲーム化する」というような狭いものではなく、人間関係を可視化してフィードバックするなど、「人間関係」そのものに焦点を当てています。 教室の人間関係を改善していくうえで、ゲーミフィケーションを基盤にすると、ゴールとルールとフィードバックにより、改善を図りやすい。 こんなふうに「ゲーミフィケーション」を広くとらえて教室に適用する発想は、僕にはなかったです。 非常に刺激を受けました。 次回以降は、また全然違う話題を書きたいと思っています。それでは、また! ▼藤川大祐『授業づくりエンタテインメント!』その1~「予告」「ライブ」「余韻」 (2021/12/11の日記)▼藤川大祐『授業づくりエンタテインメント!』その2~ランダム性の授業における意義 (2021/12/12の日記)

2021.12.14

コメント(0)

-

藤川大祐『授業づくりエンタテインメント!』その2~ランダム性の授業における意義

お待たせしました。今日は昨日の続きです。藤川大祐先生の『授業づくりエンタテインメント!』第2章以降から、僕が大事だと思ったところをご紹介していきます。 『授業づくりエンタテインメント! -メディアの手法を活かした15の冒険-』 ( 藤川大祐、学事出版、2014、1800円、絶版) この本には「15の冒険」として、いろいろなアイデアが紹介されています。 ワクワクする授業のためのアイデアがいっぱい詰まっています。 ワクワクする授業を重視するあなたは、必見です! 藤川大祐『授業づくりエンタテインメント!』 その2 (今回は第2章「一人ひとりの魅力をひきだす~差異を活かした学びのための授業の極意~」以降。 p189まで) ・ランダム性の授業における意義 (p90より) ランダム性を持たせることは、すごく簡単に面白さを演出する技の一つです。 たとえば日直をくじ引きで決めているクラスとかも、ありますよね。 僕はよく計算問題にランダム要素を持たせて、数字カードを引かせたり、サイコロを振らせたりしています。数字カードがなければトランプを使ってもいいですね。 藤川大祐先生は『授業における「ランダム性」に関する考察』という論文を書かれています。 こちらは、Web上でも公開されています。 詳しくは論文を見ていただいたらいいのですが、よくあるタイプの「挙手した子を指名して発表させるシステム」には、落とし穴があります。 授業者が、少数の子とのやり取りだけで、「授業がうまくいっている」などと思い込んでしまうことがないよう、ランダム指名を取り入れるのは、ひとつのやり方だな、と思います。 ▼授業における「ランダム性」に関する考察 (授業実践開発研究 第6 巻(2013)より) 僕が作った自作のゲームの中でも、ランダム要素がかなり重要なウエイトを占めています。 もともとサイコロを振って出た目の数で結果を決めるゲームだったのをエクセルでプログラミングしたものです。 AmazonKindleの電子書籍の中で解説していますので、よろしければお読みください。『エクセルで作ったゲームを解説してみた。: 〜プログラミングのしくみとゲーム作り〜』(にかとま、Kindle電子書籍、2019) ・「ゲーミフィケーション」(「ゲーム化」) =現実の営みをゲームとしてデザインすること(p180より)・ゲームには、ゴール(目標)とルール(規則)が重要です。(p181より) 「ゲーム化」については、僕は非常に重要だと思っています。 もはや、これだけやって生きていこうと思っているくらいです。(笑) ゲーム会社の勤務経験がある教員というのは非常に数少ないと思うので、この分野で突出していきたいと思っています。 藤川先生の本書では、非常に重要な参考図書が紹介されていました。 それを買って、今読んでいますが、めちゃめちゃおもしろいです! これを読むと、ゲームの重要性がよく分かります。 『幸せな未来は「ゲーム」が創る』(ジェイン・マクゴニガル/藤本徹、早川書房、2011、3080円)※リンク先で試し読みできます。・ゲームをデザインする授業や学ぶ場を設計する授業があっても不思議はない(p189より) 近年はプログラミング教育が始まった関係から、ゲームをデザインする授業に近い授業も行われるようになってきている気がします。 ゲームを作るのは、本当に頭を使うので、おすすめです。 (おすすめ理由の詳細については、過去記事をお読みください。) とりあえず、僕が担当している「パソコンクラブ」では、3学期はScratchでのプログラミングを通して、ゲーム作りに挑戦させたいと思っています。 また、僕自身も、ほかの有志の先生方と一緒に「学習ゲーム」をScratchで作ろうとしているところです。 なかなか進んでいないのですが・・・。 ゲーム作りは総合的なプロジェクトなので、どんなことをするうえでも基本となる「仕事力」が試されます。と同時に、プロジェクトを他者と協働して進めることで、その能力を上げていくことができます。 「学習ゲーム」をScratchで作る企画に賛同される方は、ぜひ僕までご連絡ください。(^0^)この本の読書メモは、なんとさらに続きます。本書の最後に対談が掲載されているのですが、その内容も大変興味深いものになっています。日を変えて、そちらの内容を取り上げます。それでは、また次回! ▼ゲームをきっかけに学ぶ。ゲーム化すれば楽しくなることを学ぶ。 ~荻上チキ『みらいめがね』 (2020/07/04の日記)▼【Excelプログラミング講座】3 「ゲーム」を作ると、頭がよくなる! (2018/07/04の日記)▼「RPGツクール」で簡単にゲーム作り体験! (2021/01/05の日記)↓「たのしいべんきょう」の過去記事一覧は、こちら。

2021.12.12

コメント(0)

-

藤川大祐『授業づくりエンタテインメント!』その1~「予告」「ライブ」「余韻」

昨日の事例のように、子どもが自分で想像を働かせて、創造していく授業。そういった授業は、僕の一番理想とするところです。そういった主体的に子どもが輝く授業づくりのためのとびきりの参考書をご紹介しましょう。 藤川大祐先生の『授業づくりエンタテインメント!』です。『授業づくりエンタテインメント! -メディアの手法を活かした15の冒険-』( 藤川大祐、学事出版、2014、1800円、絶版)この本には「15の冒険」として、いろいろなアイデアが紹介されています。ワクワクする授業のためのアイデアがいっぱい詰まっています。ワクワクする授業を重視するあなたは、必見です! 藤川大祐『授業づくりエンタテインメント!』 その1 (今回は第1章「若き教師の魂を解放する~明日が楽しみになる授業の極意~」のみ。p66まで) ・導入以前の始まる前が大切・(1)予告 (2)ライブ (3)余韻 (p17より) たとえば、以下のような掲示が、予告の例として、紹介されていました。きんようの そうごうの テーマは ○デ○ア (p16より) 授業を楽しみにする気持ちが高まりますよね。 「○○のことでしょ!」と勝手に予想してしまいます。 簡単なことですが、これが、まさに、想像するというやつです。 授業が始まる前から、授業に気持ちで参加しているのです。 今なら1人1台端末があるので、こういった授業の予告も簡単にできそうですね。 余韻としては、1時間の授業の終末であえてまとめをせずに、次回に謎を残すといった手法が考えられます。 本書以外の例としては、有田和正先生の社会科の授業がそういった授業だったことを思い出します。子どもたちは謎があると自主的に調べだす、ということが、20年ほど前のNHKの番組で紹介されていました。(有田先生の本も、楽しい授業を目指すなら、必見です。) ・アンケート型発問(p26より) 選択肢を示し、30秒考えさせてから、「Aの人はパー、Bの人はグーを挙げてください」と指示して同時に挙手させる、という手法が紹介されています。正解を当てるクイズのようなやり方も考えられますが、自分の考えを選ばせる「アンケート型発問」も発展として考えられる、ということでした。 ・教室の子どもたち全員が主人公となる物語を日々つくっていく (p55より) 名言です! 教師の毎時間のめあてとして、教室に貼っておいたほうがいいです。 ・意見を一瞬で「見える化」する・学級で話し合いをするとき、活用したいアイテムの1つが、フリップ (p56より) (画像は、いらすとやさんのもの) 先日受講したホワイトボードミーティングの研修でも、「見える化」の重要性を強く感じたところです。子どもたちにミニホワイトボードを持たせて意見の「見える化」を図る方法もありますが、本書では「A3判の用紙に薄めの方眼を印刷したものを、ラミネート加工したもの」が紹介されています。(p57)ホワイトボードマーカーではなく、太字の水性マーカーを使って書くようです。ホワイトボードではなくラミネート加工した紙が推奨されている理由は、薄くて自由自在に使えるというところにあるのだとか。「薄いので、マグネットで黒板に貼ることも可能」(p59)ということで、「なるほど」と思いました。僕は百均でミニホワイトボードの裏にマグネットが貼られているものを使ったことがありますが、ミニホワイトボードは分厚くて重さが割とあるので、黒板に薄い磁石で貼っても、落ちてきてしまうんです。今は改良されているかもしれませんが、「薄型フリップ」は、有用なアイデアだな~と思いました!もちろん今は1人1台ダブレットがあるので、タブレット上に指で描くと似たようなことはできるかもしれませんが、アナログで実現するのも、ありですね。 第2章以降の僕が大事だと思ったところは、また明日のブログでご紹介します。第2章のタイトルは、「一人ひとりの魅力をひきだす~差異を活かした学びのための授業の極意~」になっています。こういったタイトルがまた絶妙で、タイトルだけで次回予告になっているなーと思います。余韻を残して、明日につづく! ▼「学校改革」を、いかにしてなしえるか ~藤原和博『45歳の教科書』 (2020/02/02の日記)↓「たのしいべんきょう」の過去記事一覧は、こちら。

2021.12.11

コメント(0)

-

「たから島のぼうけん」の創作物語を考えるのにも使える!宝島を舞台にしたアンプラグドプログラミング教材

光村図書の小学3年の国語教科書に、物語を作る単元があります。「たから島のぼうけん」という単元名です。長い物語を自分で考えて書く、といっても、苦手な子もいますよね。僕の通級指導教室では、そういった相談にも乗っています。この単元の場合は、あるボードゲームの素材を使って、臨場感たっぷりに宝島での冒険を考えることで、考えるきっかけを与えています。頭の中ではなく、実際に宝島の地図をもとに考えると、話を考えるのが苦手な子も、いろんなことを思いついて、とても面白い物語ができています。今日、子どもが考えた物語を紹介します。登場人物は、Aさん(男)30歳。Bさん(女)30歳。Cさん(男)30歳。3人は友達。ある日、森で宝島の地図を見つけた。宝島に上陸後、トランポリンをつかってジャンプし、いきなり宝箱のところに到着する。しかし、宝箱のカギは、4匹のドラゴンが守っていた。ドラゴンは夜に眠る。そして、朝5時に起きる。寝ているあいだにカギをとろうとした3人。だが、ドラゴンが起きた。なんとかカギをとった3人だが、4匹のドラゴンに追いかけられる。(以下、略)どうです? めちゃめちゃ面白いと思いません?このときに物語を考える材料として使ったのが、こちらです。「ロボット探検隊ゲーム ドラゴン島の秘宝」(アーテック 知育玩具)舞台は「ドラゴン島」。真ん中に宝のカードを置くことになっており、少し離れたところにはカギがあることになっています。非常にワクワクする設定です。子どもが物語を考える際には、主人公たちのキャラクターも画用紙で切り抜いて作らせると、ごっこ遊びのように、「ドラゴンが追いかけてきて、逃げる」などと説明しながら、即興で物語を演じていました。主人公たちは棒人間ですけど・・・(笑)このボードゲーム、もともとは、アンプラグドプログラミング(コンピュータを使わずにプログラミング的思考を育てるもの)の教材として、購入したものです。これが、実は、大当たりでした。説明書通りの遊び方でも、「協力して宝を持ち帰る」という思考力や態度を育てることができます。自分だけがゴールすればいいといったすごろくとは違った協力型のゲームです。参加者で協力して、ドラゴンをよけながら宝のカギを手に入れ、宝箱を開けて、船まで持ち帰ればゴール、というゲーム。非常によくできています。とにかく、この素材自体、この世界観自体が、ワクワクします。そのため、説明書通りの遊び方でなくても、モノとして見せるだけでも、応用的な使い方ができたりします。たとえば、ゲームに付属するドラゴンのカードや宝のカード、カギのカード、お日さまや月のカードだけでも、たとえば物語を考えるときなどに、具体的な支援となるのです。このボードゲーム、2年前に1000円ぐらいで買ったのですが、今検索したら、安いところでは400円ぐらいで売っているところもありました。この差はいったい・・・。(検索して見比べると、同じ商品のはずが、2000円を超えて販売されているお店もあったりして、本当に価格がバラバラでした。定価とかはないのでしょうか・・・。)検索していると、この教材がほかのアンプラグドプログラミング教材とセットになったものも、1600円で見つけました。ほかの教材も面白そうなので、今回、そのセットも追加で注文することにしました。「アンプラグドプログラミング すごろくゲームセット」(アーテック ボードゲーム)学校向けに作られたものではないのですが、学校でも十分使える教材だと思います!

2021.12.10

コメント(0)

-

教師の立ち方

集団を前にしたときの立ち方には、意識が必要です。勤務市で講演していただいた菊池省三先生は、「一人一人に線がつながるように立つ」と言われていました。もともとは、斎藤孝さんが、宝塚歌劇団の方の立ち方を解説して言われていた言葉らしいです。教師も子どもたちの集団を前にして立ちますが、劇団の人も、観客を前にして立ちます。歌手も、そうですね。漫才師も、そうです。教師は、立ち方ひとつにしても、そういった他の職業の方に学ぶべきことが、たくさんあります。菊池省三先生は、「立ったら、肩の力を抜く」「3回くらい、ジャンプすべきだ」ということも、言われていました。菊池先生のお話をお聞きしたのは2ヶ月ほど前なのですが、「これは大事なことなので、ちゃんと記録に残しておかなければ!」と思った次第です。ようやくブログに記録することができました。菊池省三先生の映画「挑む」、すばらしかったです。2ヶ月前に、第1部を鑑賞させていただきました。第2部・第3部もぜひ鑑賞したいと思っています。▼映画「挑む」第一部、第二部 紹介コーナー (教育とコミュニケーションについて考える出版社 株式会社中村堂)

2021.12.09

コメント(0)

-

オンラインのLD学会は、参加障壁が低い!(^0^)

最近は学会もオンラインです。今週末は、LD学会。▼一般社団法人 日本LD学会 第30回大会(神奈川)土日がメインではあるのですが、オンラインだと、なんと、今の時期からすでに、多くの講演が視聴できます。ICT活用に関する講演動画をいくつか観させていただきましたが、とても勉強になりました。特に、杉浦徹先生の教育講演「学びを支える文房具とICT」は、とてもおもしろかったです。専門知識がなくても十分理解できるお話しでしたので、ぜひ多くの方に聞いていただきたいと思いました。オンラインで、かなり参加の敷居が低くなりました。移動時間ナシ、交通費ナシは、当たり前。以前なら学会のときでないと聞けなかった話の多くが、事前から公開され、事後も視聴できるのです。(期間中ずっと視聴できる講演と、ライブ配信の講演に分かれています。 ただ、ライブ配信に関しても、事後のアーカイブ配信が予定されています。)視聴期間は、今回のLD学会の場合、12/31~1/31と、なんと約2ヶ月間もあります。これだけ長い期間があると、時間を見つけて、聞きたい話はぜんぶ聞けます。あいだをスキップして聞くこともできますし、巻き戻してもう一度、なんてこともできます。学会員でない方も参加できます。いろんなテーマの最新情報を得ることができるので、LD(学習障害)に関心のある方は、ぜひ申し込まれてみては如何でしょうか。一般申し込みは12月19日(日)まで受け付けられています。【通常申込 参加費】会員(一般・大学院生):5,000円非会員(一般):8,000円非会員(大学院生・親の会):6,000円非会員(学部生):5,000円お申し込みはこちら → http://conference.wdc-jp.com/jald/2021/participant.html※一般公開講演会(プレコングレス)の参加費は無料です。

2021.12.08

コメント(0)

-

やる気の出ないときの気持ちの切り替えに、BGMの効果!

僕の通級指導教室では、たまにBGMを鳴らして気持ちの切り替えを図っています。今日は、やる気がでなくて、簡単なアンケートに「わからない~」とうにゃうにゃ言っていた子に、スマホで自作のロックを聴かせました。すると、条件反射的に設問に答えるようになり、今までうにゃうにゃ言っていたのがウソのように、「書いて答える」という作業が進むようになりました。ううむ、これはまさにBGMの効果ですね。上の自作BGMはレースの映像を動画に使っているようにアップテンポで「どんどんいけー」という気持ちになる曲なので、気持ちのテンポを上げるには、向いているかもしれません。もし使いたいという要望があれば、ぜひお使いください。(笑)僕も、そんなにしょっちゅうBGMをかけているわけではありません。ただ、場合によっては、BGMが効果的なときは、あるように思います。ゲーム好きな方は、ちょっと想像してみてください。BGMが流れる中でゲームをするのと、無音のBGMの中でゲームをするのは、どっちが先に進みたくなりますか?子どもたちも高学年ぐらいになると、好きな音楽をかけながら勉強をするということを好む子が増えてきます。それは本人の「作戦」なので、そういう作戦を考えて実行する力というのは、むしろ、今後の人生に役立つことだと思っています。学校では必ずしも授業中にBGMを流せるわけではないのですが、個に応じた指導をする通級指導教室なら、場合によってそういうことをやってみるのも、いいかもしれません。

2021.12.06

コメント(0)

-

娘が修学旅行から帰ってきました。

コロナ禍に緊急事態宣言により延期されていた修学旅行でしたが、この土日に無事うちの子の修学旅行が実施され、無事に帰ってきました。とても思い出に残る修学旅行になったようです。娘がいない土日は、少しさびしいものがありました。今日は、家に残った弟にも「お姉ちゃんはここと似たようなところに行っているんだよ」と近場の文化財的なお寺に連れて行ってみました。でも、弟の方は昔の建築とか仏像とかにはあまり興味がないようでした。(^^;)聖徳太子の弟が建てたという由緒あるお寺だったのですが。▼長安寺(京都府北部 福知山市) https://www.chouanji.jp/そうです。お姉ちゃんの修学旅行先は、京都・奈良!二条城や金閣寺、清水寺など、有名どころを順調に回ってきたようです。(写真提供:PhotoAC)そして、最後には、僕も子どもの頃から行きたいと思っていた東映太秦映画村が、最終行程に組み込まれていました。時代劇の撮影所かと思っていましたが、いろんな映画の要素が取り入れられ、子ども向けのアトラクションも多数あるみたいですね。エヴァンゲリオンに乗ったことや、立体迷路がめっちゃ楽しかったことなど、いっぱい土産話を聞かせてもらいました。▼東映太秦映画村 https://www.toei-eigamura.com/

2021.12.05

コメント(0)

-

すべての教科を芸術的に学ぶシュタイナー教育 ~『マンガでやさしくわかるシュタイナー教育』

前回・前々回と、鳥山敏子『賢治の学校』の読書メモを書きました。鳥山敏子先生が「賢治の学校」として設立されたのが、「東京賢治シュタイナー学校」でした。賢治の思想と、シュタイナーの思想は、重なるところが多いようです。「東京賢治シュタイナー学校」公式サイトの「賢治とシュタイナー」によると、2人の共通点として、次のようなことが挙げられています。・一人ひとりの人間が自分の中にある「本当の自分」を見つけ出し、自らの“天の才”を最大限に生かして生きていける・人間形成における芸術の重要性これだけでは分かりにくいので、今日はシュタイナー教育にかかわる本を読み返してみたいと思います。マンガで描かれたシュタイナー教育についての入門書を取り上げます。『マンガでやさしくわかるシュタイナー教育』(井藤 元、日本能率協会マネジメントセンター、2019、税別1500円)★出版社公式サイトに行っていただくと、試し読みができます! 試し読みの部分だけでも、基本的な部分がよく分かります。 ぜひ、見てみてください。・ドイツで生まれ、オルタナティブ教育の代表格として知られるシュタイナー教育は、モンテッソーリ教育とならび、教育界では世界的に有名な教育実践です。・教科書がなく テストもない、この一風変わった学校で、子どもたちは国語、算数、理科、社会……すべての科目を芸術的に学んでいます。 (p3より)特に幼児教育ではかなり取り入れられているのだとか。具体的にどうやって学ぶのか、気になりますよね?マンガの中ではもちろん具体的な授業場面も描かれています。たとえば、算数。(マンガの中では「エポック授業」として紹介されています。)日本の標準的な教え方は、「1+1=」とかですよね。対応する答えが、ひとつしかない。ところが本書で紹介されている教え方は、リスさんがどんぐりを見つける、というお話の中で、絵と一緒に「6個のどんぐりは、いくつといくつに分けられますか」という問いがなされ、「6=2+4」「6=3+3」などの式が示されていました。(p46)本書の最後の「エピローグ」でも、・無限の可能性に目を向ける「逆向きの足し算」は、シュタイナー教育のあり方そのものを象徴する実践 (p210)と書かれています。右辺と左辺を逆にするだけで、いろんな可能性があることに子どもが気づけるなんて!「こんな単純なことで!」と、魔法のように思いました。この本を読むと、僕たちが普段よく使う言葉の使い方に関する気づきも、生まれました。・「したいこと」と「せねばならないこと」が一致した状態のうちに、人間の「自由」は見いだされる (p59より)「しなくちゃいけないことが あるんだ」は、名作「お手紙」の中の「かえるくん」のセリフですが、僕は、普段からこの言葉を好んで使っています。そうすると、妻から、「しなくちゃいけないと思うことはストレスになる」という指摘がありました。僕は、これは、ちがうんだよなあ、と思うんです。「いやいや、しなくちゃいけないことは、したいことなんだ」と説明していました。しなくちゃいけないことと、したいことが一致している状態が、幸せな状態だと認識していました。「お手紙」の中の「かえるくん」も、そうですよね。そのことが、本書の中にも説明として出てきたので、びっくりしました。シュタイナーは、これこそが、「自由」だと考えていたのですね。したいことをする自由が、しなくちゃいけないこと、たとえば仕事や勉強と一致する。これこそが、理想というやつです。いやいややるようなのは、勉強じゃない。「勉強」という漢字の語源から言うと、そうかもしれないけれど、学習ではない。学ぶということの語源は、「まねぶ」から来ているそうです。まねをしたいからまねるのであって、それは、自由なものであるはずです。強制からは、学びは、生まれません。・子どもたちはすべての教育を芸術的に学んでおり、あらゆる教科が芸術に満たされています。・音楽は音楽の授業でだけ取り扱われるのではありません。 すべての教科の中に音楽性が満ちているのです。・学びの集大成として、クラス全員参加の「卒業演劇」も行われます。 (p68より)僕は以前、「音楽のような授業」が僕の理想だと書きました。釣りキチ三平の作者が実際に受けた授業が、まさに「音楽のような授業」だったと。▼「ミュージカルのような授業」 ~マンガ家矢口高雄さんの体験よりほんとうに、今の授業というやつには、もっと音楽などの芸術の要素が必要な気がします。本書ではこの後も、子どもの前に立つ教師の心構えや、環境についてなど、非常に気付かされることの多い指摘が続きます。ただ、それをいちいち挙げていると、引用が多くなるので、それらを集約した言葉を引用しましょう。・教師や大人にできるのは、子どもの「環境」として在ることだけです。 (p148より)子どもの主体性を重視し、大人のあり方を戒める、見事な一文だと思います。教師や大人が出すぎてしまうと、子どもの学びを奪うことになるのです。宮澤賢治が生徒を連れてよく山や川に出かけたのも、生徒に「環境」を提供するという意味が大きかったと思います。子どもの前に立つ教師の心構えを象徴することとして、1つだけ、印象的だったことを、最後に付け足します。シュタイナー教育では、教科書を使いません。では、国語の学習は、どうやっているのか?なんと、「モチモチの木」などのお話を、教師は全文を覚えて、「素話」(すばなし)と言って、暗唱するのだそうです。ううむ、シュタイナー教育、本気でやろうとすると、なかなか覚悟がいりそうです。ただ、その理想としているところは、すごく分かります。教えるということは、教科書を読んで聞かせてできるような、簡単なことではないのですね。

2021.12.04

コメント(0)

-

鳥山敏子『賢治の学校』その2 ~「いっさいのものと比べない」

石や風など、ありとあらゆるものから、いのちを感じていた賢治。職場への行き帰りに聴いている「アドラー心理学」にも、彼に通じるものを感じます。アドラーは「共同体感覚」の共同体の範囲を、人間だけにとどまらず、生物や無生物にまで、大きく広げて考えていたそうです。大きな宇宙の中に生かされている「わたし」。今日も、賢治の声を聴いてみましょう。鳥山敏子『賢治の学校』の読書メモ、続きです。今日は、第2章の「生徒とつながっていた賢治」からです。『賢治の学校 宇宙のこころを感じて生きる』(鳥山 敏子、サンマーク出版、1996、絶版)鳥山敏子『賢治の学校』その2(p96から最後まで)・賢治がいかに「比べる」ことの怖さを意識していたか・「いっさいのものと比べない」ということは、賢治を深く理解するうえで重要なキーワードだ。 (p113より)・子どもたちのもっている天のこころが、比較されることをどんなに深いところからいやがっているかを賢治はしっかり感じている。 (p114より) 比較することは学校教育の随所に見られますが、この弊害を強く感じていたのが賢治でした。 鳥山敏子さんは、比べない教育を実践すると、子どもたちが非常に生き生きと、本来持っていた「天のこころ」を存分に輝かせ始めることを語っています。 賢治の童話を読む際には、「いっさいのものと比べない」という思想を気に留めて読むだけで、理解がぐっと深まるのではないでしょうか。 学校教育に携わる者として、深く胸にとどめておきたいことでもあります。・「なぜならおれは すこしぐらいの仕事ができて そいつに腰をかけてるような そんな多数をいちばんいやにおもうのだ」(p122 賢治が生徒たちに贈った詩より)賢治に叱られたような気がした、詩の一節です。 賢治は物語を残し、詩を残すことにより、直接教えた生徒たちだけでなく、そのあとに続く多くの人たちにとっても、「先生」になりました。 僕にとっても、間違いなく、宮澤賢治は、「先生」です。・「私の話すことは、頭で聞くんじゃない。 からだ全体で聞きなさい」・「教科書なんかは家へ行って読めばよい」・「教科書は、ほとんど関東、関西の例ばっかり、データが向こうのものだ。ここ花巻の自覚した農民になるには、ここのことを知れ。それには私の話を聞いたらいい。教科書は参考にならん」(p135 教え子が語る、賢治先生の言葉より)賢治の言葉のひとつひとつが、今の学校教育の限界を的確に表しているように思えてなりません。 たしかに、教科書は、日本の人口が多いところに寄った記述が多いかもしれません。 教科書を神格化するのではなく、教科書をどう使うかを考える頭をもつことが大切です。 学びを教科書に依存するのではなく、自らのからだで学ぶことを、もっとしていったほうがいいのでは、という気にもなりました。・いまの教育の欠点のひとつは、正しいことと正しくないことを仕分けし、正しくないとされる部分をねじ伏せてしまうところにある。正邪、善悪、美醜、偉い偉くないの判断が何を基準になされているのか。いまの社会にとって都合よく決められたそれらを、からだのふるいにかけ、見直すことも「賢治の学校」の仕事なのである。(p246)宮澤賢治の童話には、誰が偉くて誰が偉くないかなどということは、ほんとうにわからないものだ、ということなどが、幾度となく、描かれています。 「虔十公園林」(けんじゅうこうえんりん)は、特にそのことを強く感じた話です。 あまり有名でない話かもしれませんが、多くの子どもたちに、そして、多くの大人たちに読んでいただきたい話です。 『虔十公園林/ざしきぼっこのはなし』 (宮沢賢治のおはなし) [ 宮沢賢治 ]本書の著者、鳥山敏子先生は、2013年に亡くなられています。亡くなられたその日まで、子どもたちに実際に授業をされていたそうです。鳥山敏子先生が創設された東京賢治シュタイナー学校は、こちら。▼東京賢治シュタイナー学校 https://www.tokyokenji-steiner.jp/

2021.12.03

コメント(0)

-

鳥山敏子『賢治の学校』その1~「世界がぜんたい幸福にならないうちは個人の幸福はあり得ない」

図書館で借りて、鳥山敏子『賢治の学校』を読みました。『賢治の学校 宇宙のこころを感じて生きる』(鳥山 敏子、サンマーク出版、1996、絶版)宮澤賢治の思想が、非常によく分かる1冊です。宮澤賢治の言葉には、ずっと前から、記憶に残っている言葉がたくさんありました。そのなかでも、特に共感した言葉が、あります。「世界がぜんたい幸福にならないうちは 個人の幸福はあり得ない」これを知った当初は、長い間ずっとこの言葉が頭の中に響いていました。今でも、その通りだと思います。この言葉の背景に広がる「宇宙のこころ」が、この本では解説されています。鳥山敏子さんだから書ける、実践に裏打ちされた、宮澤賢治論です。宮澤賢治は短い間でしたが、学校の先生をしていました。そのときの教え子たちに、鳥山敏子さんは取材をされています。非常に興味深く拝読しました。今回は第1章の終わりまでの読書メモを書きます。鳥山敏子『賢治の学校』(冒頭からp95まで) ・教え子たちが思い起こすシーンのほとんどは、雲を眺めたり山や林を見たりして本当にたわいもなく喜んでいる賢治の姿だ。 (p18より)・まっ青な空に、白い雲がただ流れていくのを見て、先生は、こころから喜ばれるのです。雲に声をかけられるのです。「おおい」と。……「いいなあ、根子君」。……損得勘定のまったくない先生なんです。(p64-65より) 僕も自然は大好きで、コンクリートジャングルのような都会ではなく、自然と共に生き、暮らしたいと思っています。今は都市化がどんどん進んだ時代なので、そういうふうに思っている人は多いでしょうね。 映画監督の宮崎駿さんも同じように思っている人のひとりでしょう。 「風の谷のナウシカ」などを見ると、人は自然を離れては生きられない、というメッセージを強く感じます。 宮澤賢治の場合は、文学作品の中でそれを表現しただけではなく、自らその生き方をまっとうしようとしたところに、凄みを感じます。 賢治のからだは、自然と一体化するところにあったのです。・自分の目がとまる外界、こころひかれる外界はただの外界ではなく、自らの内界の表現でもあるのだ。賢治の外界描写は、すべて賢治の内界の表現そのものである。(p30より)・いつも何かを意図し、こういうふうに教育してやろうというのが授業とされているが、そういうものは決して生徒には伝わらない。伝わるのは、無意識のうちにからだから溢れ出てくるものだけだ。(p34より)教育では教師の「意図」が大事だとよく言われます。 ただ、本書で語られるような賢治の教育は、そういった意図的教育を超えたところにあります。 あこがれざるを得ません。本書の第1章の最後には、賢治が雑草に心を寄せ、休息時にお尻の下でつぶされる草花に思いを寄せいているところが描かれていました。僕は子どものときから学校で「雑草を引きましょう」という草引き集会があると、「雑草にも命があるのに、人間の勝手で引っこ抜かれるとは、かわいそう」と思っていました。しかし、農業として野菜などを得るためには、雑草は引かねばなりません。野菜は食べるが雑草を引くのはかわいそうだという僕は、とんだ甘ちゃんにはちがいありません。それに比べ、賢治は農民として生きていく道を選んだのです。農民として雑草を引かねばならない。引かねばならないが、心で詫びながら引いている。僕のように無責任にではなく、責任をもって自然とともに暮らしているのです。宮澤賢治の背中から学ぶべきことは、たくさんあるように思いました。

2021.12.02

コメント(0)

全22件 (22件中 1-22件目)

1

-

-

- 軽度発達障害と向き合おう!

- 【書評】『小児・成人・高齢者の発達…

- (2025-11-17 06:15:32)

-

-

-

- 赤ちゃんが欲しい!

- いつでも安心見守りカメラ紹介!!

- (2025-10-02 15:03:20)

-

-

-

- ミキハウスにはまりました

- ミキハウス好き限定!10%OFF😀公式シ…

- (2025-11-22 16:01:57)

-