2021年11月の記事

全22件 (22件中 1-22件目)

1

-

『この本読んで元気にならん人はおらんやろ』

『この本読んで元気にならん人はおらんやろ』という本があります。今週は月曜日に雨に打たれて以来、体調を崩していたので、朝はこの本を読んでから出勤していました。たしかに、読むと元気になる本なんです。『この本読んで元気にならん人はおらんやろ』( 水谷もりひと・中村文昭・下川浩二・てんつくマン・大嶋啓介、ごま書房新社、2013、絶版)この本の中には、いくつもの元気づけワードや、元気づけエピソードが出てきます。その中で、僕が1つだけ選ぶとすると、次のワードが、一番衝撃的でした。「潜在能力は、今発揮している自分の能力の3万倍ある」(P176、大嶋啓介さんの言葉より)3万倍ですか!とんでもないですね・・・。潜在能力を引き出すためには、イメージ力が大事らしいです。これを読んで以来、3万倍ある潜在能力を引き出すイメージをするように、心がけています。この本で興味を持ったので、監修者の水谷もりひとさんがされている「みやざき中央新聞」のサイトを見に行ってみました。今では新聞の名前が変更され、「日本講演新聞」になっていました。1か月分無料お試しができるようです。こちらも、非常に気になる新聞です。▼日本講演新聞▼中村文昭流「こどものやる気を引き出し、その気にさせる!」 (2021/04/18の日記) ▼中村文昭さん講演~みるみる元気がわいてくる!(^0^) (2009/10/05の日記) ▼てんつくマンからの色紙 (2010/01/02の日記) ▼本気の朝礼!~朝一番の環境・雰囲気づくり~ (2007/08/14の日記)

2021.11.28

コメント(0)

-

【アプリ紹介】都道府県の漢字を書いたり、都道府県型はめパズルができる「書き取り日本一周」

昨日は市内の通級担当者が集まる会がありました。他の担当者から、iPadのおすすめアプリを教えてもらいました。そのなかに、「書き取り日本一周」というアプリがありました。今日、ダウンロードして少しやってみたのですが、これはスゴイです。▼「書き取り日本一周」公式サイト https://www.nowpro.co.jp/menu/products/iphone/kakitori/pc.html「奈〇県」みたいな問題が出て、漢字を手書きで答えるのですが、日本地図が表示されている画面上に、そのまま大きく書き込めます。画面のどこかに小さく書いても、形が大体あっていれば認識するようです。とにかく、手書きの漢字の認識率が、すごい!おかげで、テンポよく回答していけます。難易度を上げると、「〇〇県」といったように回答する文字数が増えます。地図上の表示を見て、当てはまる都道府県名を答えないといけません。〇の部分を一文字書いて、それが正しいと「マル」がつきますので、その後、続きの漢字を書くことになります。答えが分からなかったとき、あきらめて終了しようとすると「常用漢字辞典」で調べるという選択肢が出てきて、「常用漢字辞典」アプリで、該当の漢字の練習ができます。筆順通りに書かないといけない漢字のなぞり書きができて、覚えていく練習も、バッチリです!漢字の書き取りだけでなく、都道府県の形を地図上に当てはめる型はめパズルもあります。向きが回転した都道府県を、正しい向きではめないといけないモードも選べます。一番すごいのが、2人対戦モードがあること。iPadを上下2分割し、それぞれが問題に挑戦することができます。世間には僕の知らないすごい学習アプリがまだまだあるものですね。今回のアプリは無料で広告が表示されるバージョンと、広告なしの有料バージョンがありました。無料で試しにやってみてとても気に入ったので、250円払って有料版を買いました。実際に子どもたちにさせてみるのが楽しみです。

2021.11.27

コメント(0)

-

12/4(日)読み書き障害の無料オンライン講演会がスゴイ!!

「読み書き障害」関係の無料オンライン講演会が、12月4日(日)13時半〜15時半にあります。なんと、登壇される方が、この道の最先端を行く方ばかりです。東大先端科学技術研究センターの中邑賢龍教授。入試での配慮などに詳しい近藤武夫・同センター准教授。菊田史子・一般社団法人「読み書き配慮」代表。米国でインクルーシブ教育に携わる学校心理士のバーンズ亀山静子さん。学校でのデジタルツール活用に詳しい井上賞子・小学校教諭。などなど・・・お一人お一人単独の講演を有料で交通費をかけてでもお聞きしたい方ばかり。これは、スゴイ!!主催は、朝日新聞社です。僕は、申し込みました。ちょうど朝日新聞のデジタル会員になっていたので、申し込みはわりとスムーズでした。(無料会員ですけど。)オンラインイベント「凸凹のある子の未来を輝かせよう~GIGA時代だからできる進学と学び」▼公式案内(申し込みサイトのリンクも掲載)「凸凹の輝く教育」は朝日新聞紙上の連載記事。書籍化にあたっての記念イベントのようです。『学びに凸凹のある子が輝くデジタル時代の教育支援ガイド 子ども・保護者・教師からの100の提言』 (ヒューマンケアブックス) [ 朝日新聞社 ]連載記事の内容は、次のリンク先などからも、読むことができました。▼「凸凹の輝く教育」過去記事一覧(古めのもの?)▼「凸凹の輝く教育」過去記事一覧(新しめのもの?)オンライン時代は、その世界でのトップランナーの講演が、無料で自宅から参加できたりするので、本当にスゴイです。オンラインセミナーは、一度はまると、やみつきになります。最後に、ご登壇される方の著書から、オススメの本のリンクもつけておきます。本当にオススメの本ばかりです。『育てにくい子は、挑発して伸ばす』/中邑賢龍『学校でのICT利用による読み書き支援 合理的配慮のための具体的な実践 ハンディシリーズ 発達障害支援・特別支援教育ナビ』 / 近藤武夫『読めなくても、書けなくても、勉強したい ディスレクシアのオレなりの読み書き』/井上智・井上賞子 ▼★『学校でのICT利用による読み書き支援』 (2018/02/19の日記)▼ 「読み書き障害」の理解啓発の必要性を訴える・・・つもりです。(^^) (2018/10/21の日記)

2021.11.26

コメント(0)

-

『バカにされたらありがとう』

『バカにされたらありがとう』という本があります。非常に衝撃的なタイトルですよね。僕はタイトルに惹かれて、購入して読みました。『バカにされたらありがとう あなたの限界をラクに超える最強の洞察思考』(宮井弘之、幻冬舎、2021/3、800円)このタイトルと、今日の帰りがけに車の中で聴いたオーディオブックの内容が、重なりました。オーディオブックは、アドラー心理学の解説です。かの有名な『幸せになる勇気』のオーディオブックでした。『幸せになる勇気 自己啓発の源流「アドラー」の教え2』【電子書籍版】『幸せになる勇気 自己啓発の源流「アドラー」の教え2』( 岸見一郎)ちょうど今日聴いたところは、相手が権力闘争を挑んできたら、どうするか、というところでした。権力闘争を挑んできたら、戦いの場から下りる、というのがアドラーの教えだそうです。『バカにされたらありがとう』の中にも、こんなふうに書かれています。・バカにされたからといって、それがなんだというのでしょう?(p107より)これぐらい、達観できる自分でありたいです。ちなみに、引用したところの小見出しは、「バカにされればされるほどチャンスが広がる」となっていました。なるほど。だから、『バカにされたらありがとう』なんですね。これなら、バカにしたほうもバカラシクなりそうです。ちなみに、『バカにされたらありがとう』は、アドラー心理学は全く関係ありません。ビジネス書です。

2021.11.24

コメント(0)

-

「仲間にならずにいられなくなるということ」~上田薫『人が人に教えるとは』

教育界の先人から学ぶところは非常に大きいです。もうずいぶん前ですが、上田薫先生の著書を読んだときの読書メモを書いておきます。『人が人に教えるとは 21世紀はあなたに変革を求める』 / 上田 薫 / 医学書院(古本)僕がいたく共感した部分だけを、特に抜粋して引用します。上田薫『人が人に教えるとは』 ・画一目標によって子どもを画一化することこそ最悪なのである。 個性を殺すことはその人間のいのちを奪うことにほかならない。(p139より)僕は、得意と不得意の差が大きい方です。 また、職業柄、得意と不得意の差が大きい子どもたちを応援しているところが、少なからず、あります。 自分の個性を認めてもらいたい、という思いが、人一倍強いですし、子どもたちの個性についても、同様です。 ですから、上田先生の言葉からは、自分の考え方の後押しをしてもらったような気がして、大変心強く感じました。 教育界で「個性尊重」が叫ばれて久しいですが、今こそ、本当にそれが必要な時代が来ていると思います。 AIができることをみんなができても、あまり意味がないのです。 その人らしさを発揮して生きていく時代です。 一人ひとりが、換えが効かない存在にならなければなりません。 というか、最初から、換えが効かない存在なのですが。 それを教育が規格的な工業製品にしてしまってはならないのです。 ・教師が成長するとは、現秩序に忠実な優等生への、教室のまんなかを占領して教師の都合に合わせる子どもたちへの愛着を、はっきり絶つことができるようになるということである。 つまずきがちな隅っこの子を大事にできる、いや愛することができるということである。・はずれの子どもたちに救いの手を伸ばすというのではなく、教師が彼らに身を寄せていくということなのである。仲間にならずにいられなくなるということなのである。 (p183-184より) 厳しいなかに、愛を感じる言葉です。 だれに向けて授業をするのか? 教師人生の最初の頃は、優等生に向けて授業をしていたような気がします。 しかし、最初の2つの勤務校で、しんどい子に合わせる、ということを教わりました。 「愛することができる」とか「仲間にならずにいられなくなる」というのは、その子どもにしたら、とてもうれしいことではないでしょうか。 教えてやるんだという傲慢な気持ちからは生まれない感情です。 教師は、教えなくてもいいのかもしれません。 ただ、愛すればいいのかも、しれません。 金言の多い本ですが、自分にとってもっとも響いたところだけ、引用させてもらいました。 皆さんにとっても、影響力のある言葉だったのでは、と思います。僕はよく知らなかったのですが、戦後の教育を牽引した先生のお一人だそうです。そういった先生方の言葉は、生き方がにじみ出ているような迫力がこもっていることが多いです。現代の流行りの教育書だけではなく、たまにはこういった先人の教育書も読んでおきたいものです。 ▼『学力‐子どもからはじまる教育』~教育の原点から教育の方向性を問い直す (2009/01/15の日記) ▼東井義雄先生 (2018/08/09の日記)

2021.11.23

コメント(0)

-

Windows標準アプリの「ビデオエディター」を使おう(子ども向けマニュアル)

今日の6時間目は、パソコンクラブがありました。今回のテーマは、動画編集です。パソコンクラブの子どもたち向けに、使い方のガイドを事前に作っていました。せっかく作ったのでこちらでも公開しますね。 ★「ビデオエディター」を使ってみよう! ○「ビデオエディター」を起動しよう○材料(素材)をつなげよう (1)ライブラリに使用する材料を読み込みます。 (写真やビデオ) (2)材料を下のストーリーボードに並べていきます。 (3)右上の再生画面で、完成イメージを確認します。 (写真は自動で 3秒再生になります。)○タイトルをつけよう(1)「タイトルカードの追加」を押します。 (2)タイトルの文字を決めたら、 見え方をいろいろえらびましょう。○編集しよう ストーリーボードの編集したい動画や写真を選択して、編集します。 ・動画のカット編集: トリミング→前後をカット。 分割→動画を分ける。 ・テキストを追加: 動画の上に文字をのせる。 ・効果をつける モーション→ 少しずつ見えている範囲を動かす。 3D効果→ 例えば、何もなかった空間に炎を燃やすことなどができます。 ・動画の表示時間を変える: 写真→期間 動画→速度○音楽(BGM)をつけよう ・いろいろな音楽が最初からえらべるようになっています。(BGM) ・自分が録音した音楽をつけることもできます。(カスタムオーディオ) ▷を押すと、試聴できます。○ビデオとして完成させよう ・「ビデオの完了」を押して、画質を選びます。 ※おためしの時は、画質を低くしたほうがいいです。 高画質の動画をたくさん保存すると、内部容量がいっぱいになって、 タブレットのエラーが起こりやすくなります。 「エクスポート」は、「出力」を意味する英語です。(export) 映像や音声のファイル操作は、入力・出力という言葉を使います。子どもたちは、自分の顔を変顔で撮って取り込んだり、楽しいBGMをバックで流して、クラッカーの画面効果を重ねたりして、楽しんでいました。 以上のマニュアルは、PDF形式にもしてあります。 ブログとは別の場所の、僕のホームページに保存しています。 ▼「ビデオエディター」を使ってみよう(「にかとま情報局」内) ※PDFへの直リンクはできないので、いったん僕のホームページが表示されます。 該当のリンクはすぐ見つかると思いますので、クリックしてください。 パワーポイントで作ってPDFにすると、Web上でかなり見やすくて、いい感じです! 1人1台端末なので、教師がつくったPDFファイルをTeamsなどで共有しておけば、みんなが自分のタブレットから見れるのがいいですね。 ▼Windowsの無料標準アプリで動画編集ができる! (2021/10/23の日記)▼Windowsタブレットで、「ペイント3D」を使ってみよう! (2021/10/16の日記)▼いまさら知った「ウインドウの最大化→元に戻す」のお手軽実現方法 (2021/10/13の日記) ▼Windows標準搭載のボイスレコーダーで音読や楽器演奏を録音しよう (2021/09/27の日記) ▼タブレットPCを使いこなそう その1「Windowsキーの便利な使い方」 (2021/05/15の日記) ▼WordやExcelには、専用のスクリーンショット挿入機能がある。 (2019/08/22の日記)

2021.11.22

コメント(0)

-

福岡県教育センターのICT研修資料が大充実!

勤務市はTeamsを導入しています。今日ネット検索をしていると、教職員向けの大変分かりやすい使い方のガイドを発見しました。福岡県教育センターのものです。ICT教育関係が、大変充実していました。▼ICT活用ページ:福岡県教育センターhttp://www.educ.pref.fukuoka.jp/intro/pub/list.aspx?c_id=659&redi=ON教職員向けの研修資料がそのまま公開されていて、パワーポイントを開くと、そのときの講師の口頭説明の内容も一緒に確認できました。これがあれば、ICT研修の内容がバッチリわかります!パワポではなくスライドをPDF化したもののみ公開されているものもあります。Teamsでの「課題」の使い方が、わかりやすくまとめられていたのは、助かりました。僕は担任を持っていないこともあり、「課題」機能がいまいちよく分からないでいたのです。ただ、パソコンクラブは担当していて、そこで「課題」配信は使えるため、明日のクラブでちょっと使ってみようと思っています。▼Microsoft Teamsを使用したオンライン学習のためのマニュアル~課題編~▼『やってみよう!小学校はじめてのオンライン授業』 (2020/11/24の日記)▼Teamsマニュアルと「つくば市先進的ICT教育」サイト(1人1台端末の授業動画も) (2021/01/16の日記)

2021.11.21

コメント(0)

-

PayPayフリマで2000円が1000円に!

僕は貧乏性なので、昔から少しでも安いところでお得に買おうとします。少し前にメールで告知された「PayPayフリマ」がかなりお得だったので、紹介します。Yahoo!で毎日引ける、「宝箱くじ」というのがあります。知らなかったのですが、これはかなり当たりやすいようです。このあいだ、何気なくやってみたら、「PayPayフリマの2,000円以上の商品価格から1,000円OFFになるクーポン」が当たりました。実は半年前にも同じ内容が当選していたのですが、そのときは「めんどくさい」と思って無視していました。(^^;)PayPayフリマについては全く知らなかったのですが、この機会に商品を見てみたら、めちゃめちゃいっぱいありました。「2,000円以上の商品価格から1,000円OFF」ということなので、もっとも割引率の高い2000円ポッキリの商品を絞り込み検索で検索しました。(カテゴリを選んだあと、価格帯などの絞り込みができます。 本が好きなので、本のカテゴリで2000円のだけ表示させて、 欲しいのがないか、探しました。)送料もかからず、ほんとに1000円で買えました。いつもは欲しい商品名で検索をかけてネットで買っていますが、たまには価格帯で検索をかけて「何があるかな」と探すのも、宝さがしみたいで楽しいな、と思いました。「宝箱くじ」については、詳しく解説されているサイトがあったので、リンクを貼っておきます。▼【PayPayボーナス】Yahoo!で毎日1回引ける宝箱くじとは?僕は以前Kindle本の中で、ランダム要素が大事、ということを書いたのですが、日常の中にこういった「宝箱」要素、「宝さがし」要素を少し入れてみるのも、日常を楽しくするうえでいいのでは、と思いました。あなたも、宝さがし、してみませんか?

2021.11.20

コメント(0)

-

【続報】ミュージカル「えんとつ町のプペル」オンライン公演

11月17日の日記で書いた、ミュージカル「プペル」のオンライン公演。そのときは「公演の映像はYouTube等で部分公開されたりはしていません」と書いたのですが・・・なんと、本日、冒頭の映像が、YouTubeで無料公開されました!それが、コチラ。【冒頭シーン大公開】ミュージカル『えんとつ町のプペル』(株式会社CHIMNEY TOWN公式動画、約3分)オンライン配信用の特別なカメラワーク、主役お二人の演技力、迫力の音楽と照明がお分かりいただけると思います。ミュージカルの美味しいところがギュッと詰まった作品ですので、多くの方に鑑賞してもらえればと思います。このブログは「きょういくユースフル」ですが、2回も同じミュージカルの宣伝をしてしまいました。ただ、「教育」と「演劇」には大きな関係があります。というか、大きな関係を持たせないといけないと思っています。というのも、既存の日本の教育は、音声言語と文字言語に重点が置かれすぎているからです。人の一生を支える人間力をまんべんなく育てるというより、言語理解力に偏っています。近年は「対話」を重視する方針が示され、知識偏重の学習が見直されてきました。が、それでも偏っています。社会に出たときに最も必要な他者と対話しながら目的を達成していく力は、「演劇」などにみんなで取り組むことで、より一層伸ばすことができると思います。演劇は、単に「言葉」だけでは成立しない世界です。声の出し方、目線、立ち方、表情、身振り手振りなど・・・。社会で生きて働く力として、もしかしたら「言葉の力」よりももっと大事かもしれないものがたくさんありますよね。演劇はそれらに気づかせ、はぐくんでくれます。しかも、台本があるので、自分で考えてその場で臨機応変にふるまえるようになる前のステップとして、最適なのです。特に、僕のように他者とのかかわりに自信がなく、どうふるまっていいかわからないタイプの人間には、とても有効な「ふるまい」のトレーニングになります。大学4年の時に初めて演劇を体験して以来、僕はそのことを実感してきました。諸外国では演劇が教育の中に取り入れられている国が多いです。僕は、「演劇」はとても大事だと思います。教育に関心のある方にこそ、演劇を観ていただき、演劇にかかわっていただきたいと思います。過去記事の中では他の演劇をオンラインで安く見る方法も書いていますので、よかったらお読みください。▼税所篤快『未来の学校のつくりかた』▼コロナ禍の中こそ、自宅で演劇鑑賞!「観劇三昧」

2021.11.19

コメント(0)

-

小学1年生国語「くじらぐも」で、子ども同士が伝え合う姿に感動♪

昨日参観した1年生の授業が素晴らしかった!教科は、「こくご」。「くじらぐも」です。「くものくじら」が空から子どもたちに「おーい」と呼びかけると、子どもたちが「くものくじら」のところに行こうと、空に向かってジャンプをする場面です。「書かせてから発表させると、書いたことしか言わないし、書けない子が言わない」ということを発見された1年生の先生が、「思ったことを書かずに伝え合う」という授業を計画されました。その結果、ある子の発言をほかの子どもたちが聞いて、「それで、それで?」「わかったー!」などと反応し、発言が相次ぐ授業になっていました。特別支援学級在籍のお子さんも何度も発言し、「〇〇さんが言っていたのは、~~ということ」など、友達の発言を受けた発言を繰り返していました。そんなふうに、子どもが子どもの言葉を聞いてつながっていく姿が見られた授業でした。子どもたちの発言はとてもつたなくて、明快でも正確でもないのですが、子どもらしい言い方が随所に見られ、むしろそのほうが、教師の説明よりもよっぽど子どもたちに伝わりやすいようでした。最後には「僕が思っているのはねえ、」と前に出て発表しようとした子が、教材文の中の「子どもたちが円になる」という場面を実際にどうだったか説明しようとしてほかの子どもたちを呼び集め、教室前方で手をつないで実演を始めました。それまでの発言でも、黒板を子どもたちに開放したために、子どもたちが黒板に書いて説明したり、動作化をして説明したりと、多様な表現方法が見られました。「こういう授業が、まさに理想だな」と思った授業でした!▼新美南吉「ごんぎつね」の子どもの疑問:火をつけるいたずら「どうやってしたの?」▼国語教科書「たずねびと」の原爆について教える~井上ひさし『父と暮らせば』▼コロナウイルスの情報への接し方~「『想像力のスイッチを入れよう』応用編」▼宮澤賢治『やまなし』の「クラムボン」に意味があった!?▼「さかなやのおっちゃん」で楽しく買い物学習へつなげる

2021.11.18

コメント(0)

-

ミュージカル「えんとつ町のプペル」オンライン公演

昨日の夜、ミュージカル「えんとつ町のプペル」のオンライン公演がありました。オンライン配信のためにわざわざ撮影されたもので、ここでしか観れない映像が目白押しでした。今月の終わりごろまで、公演は続くようです。舞台装置、音楽、照明などなど、ありとあらゆる点が練りに練られた、出色のミュージカルです。ミュージカル好きな方は、ぜひチェックしてみてください。▼ミュージカル「えんとつ町のプペル」公式サイト▼ミュージカル えんとつ町のプペル | オンライン劇場 ZA 今後の公演:11/18(木) 19:00~20:30(開場18:30) 11/19(金) 19:00~20:30(開場18:30) 11/21(日) 17:00-19:30(開場16:30) 11/29(月) 19:00-20:30(開場18:30)オンライン公演は、写真撮影OKでした。写真撮影ができたり、公演を観ながら拍手したり足踏みしたりできるのは、オンラインならでは。オンラインのお客様がしっかりと楽しめるように、周到に準備された舞台でした。オンラインチケットは観劇のみなら3000円。オンラインにしては少し高いかな、と思いましたが、観てみると全然そんなことはなくて、会場で観るよりもお得な収録になっていて、大満足です。既存の演劇・ミュージカルの中でも、最高レベルのクオリティだと思います。ただし、オンライン鑑賞の質はご自身のネット環境に左右されるところもありますので、その点はお気をつけください。(通信不具合などの場合を想定し、あらかじめ「見逃し配信」が設定されています。)舞台装置や衣装の作りこみが、とにかくすごい!会場に行ってもこんなに近くからは観られないと思うので、舞台を間近で見る臨場感はオンラインのほうが勝るのではないかと思います。役者の演技や歌はもちろん、演出や照明のレベルもとても高く、「もはや、演劇というものを超えている」というのが、僕の率直な感想でした。最後はとても感動しました。オンラインの場合は参加者の反応がチャットで見られるのですが、後半はチャットを切って、物語に没入しました。主役のルビッチは、とても澄んだ声で、「星の王子さま」みたいでした。実は、僕は大学4年の時に「星の王子さま」の劇に出たんです。僕の演劇好きは、そのときから始まっています。今回は、そういった僕の演劇の原点も思い起こすことができ、個人的に大変よかったです。公演の映像はYouTube等で部分公開されたりはしていませんが、劇中歌をご本人が歌われている動画はYouTubeに出ています。(公式のものです。) ※11/19追記:公式に冒頭の映像が公開されました。詳しくは↓ ▼【続報】ミュージカル「えんとつ町のプペル」オンライン公演その中でも、映画版「えんとつ町のプペル」でスコップ役をされていたオリエンタルラジオの藤森さんは、このミュージカルでもスコップ役を好演されていますので、その歌の動画を貼っておきます。スコップは舞台の前説でも登場!非常に面白いキャラクターなので、スコップ人気が沸騰しそうです。

2021.11.17

コメント(0)

-

偏愛マップ(好きなものリスト)で自己紹介!

昨日の夜はオンライン飲み会でした。オンライン飲み会初体験です。短時間しか参加できなかったのですが、オンラインで「投稿」を読むだけの関係だった方とビデオ会議で顔を合わせ、大変刺激を受けました。リーダーの方の提案で、その会に向けて「偏愛マップ」を作っていました。その偏愛マップを見せながら、自己紹介をしました。「偏愛マップ」は、斎藤孝さんが提唱されたもの。簡単に言うと、「自分の好きなものリスト」です。『偏愛マップ—キラいな人がいなくなる コミュニケーション・メソッド』(斎藤 孝、NTT出版、2004、絶版)リストを作りながら、自分が今までに好きだったものと改めて向き合うことができ、自分再発見にもつながりました。いろいろなものから影響を受けて、今日があることを再確認することができました。ただ、やはり子供時代に好きだったものの影響は強いですね。せっかく作ったので、個人を特定されない範囲で、こちらのブログでも紹介したいと思います。ファミコン世代ですので、ゲームからの影響は強いです。「ドラゴンクエスト」の曲がとても素晴らしかったので、サントラでオーケストラバージョンを聴いて、それからオーケストラの演奏に次第に興味を持っていきました。大人になってからオーケストラで演奏したり、指揮をしたりすることにもつながりました。ゲームをきっかけにこんなふうに世界が広がっていくのですから、ゲームという存在は本当に侮れません。ブログで紹介したことがあるのは、発達障害の主人公を描いた真ん中らへんの作品だけだったと思います。最近新刊が出るたびに買っているのは、『キャプテン2』だけです。『キャプテン』の続編の『キャプテン2』、面白いです。何十年も前の続編が読めるって、すごいですよね。『キャプテン2 第1巻』 (ジャンプコミックス)(コージィ城倉)映画は、映像よりも、音楽にまず惹かれます。上の挙げた作品は、映像も音楽も一級品です。最後の1つを除いて、全部アニメ!(実写をほとんど観ないのも、僕の偏愛ぶりを物語っています。)音楽大好きなので、上の項目が一番パンパンになりました。挙げればまだまだ、あります。上には書いていないけど、吹奏楽の曲も、好きです。↓自作曲として挙げた2曲はこちら。ブログでもたくさんの本を紹介してきました。影響を受けた本も、山ほど、あります。本のある世界に生まれて、よかった!こういった「自分が好きなものリスト」を事前に書いて、それを見せながら自己紹介。これって、とてもいいなあ、と思いました。好きなものについて話すときは力が入りますし、自然と笑顔になります。「自分もこれ、好きです!」と言ってもらうのも、うれしいものです。自己紹介に「偏愛マップ」、おススメです!!

2021.11.15

コメント(0)

-

オンライン研修「ホワイトボード・ミーティング®でファシリテーターになろう」

本日、以下のオンライン研修に参加しました。【オンライン】特別支援教育編(第3回)ホワイトボード・ミーティング®でファシリテーターになろう(株式会社ひとまち)とてもよかったです!テキストを事前にネットで買ったのですが、情報がコンパクトにまとめられていて、とても実践的・具体的な内容でした。テキストを読み終わった時点で、すでにかなり勉強になりました。『ホワイトボード・ミーティング®︎でファシリテーター になろうー特別支援教育編 (ひとまちテキストシリーズvol.2)』(株式会社ひとまち、2021/8、1650円) オンライン研修に参加して勉強になったのは、たとえば、次のようなことです。<司会進行のしかた>(ファシリテーション)・はきはきと前向きな、司会者の声。・司会者が「パチパチパチパチ」と言うと、みんなが拍手する。・司会の話し方が、明るく、軽やか。・進行のテンポがいい。迷いがない。 <ホワイトボード・ミーティングによるケース会議のメリット>・学校の先生たちが子ども目線になる。・「この子も困ってたんだ」と分かる。・前向きに変わる。誰かのせいにしない。・先生たちの表情がどんどん変わる。子どもの見方が変わる。・ケース会議でチームになる! 具体的なホワイトボード・ミーティングのやり方は、書くのをやめておきます。ただ、実際にどうやってするのかが目の前で分かって、とてもよかったです。オンラインとはいえ司会進行のテンポがいいのでオフラインと変わらない没入感のある研修でした。今後もオンライン研修会があるようですので、ぜひまた参加したいと思いました。認定資格もできればとってみたいです。 ▼卓上メモにもなるホワイトボードノート▼どこでもはりつく! コーワライティングシート ▼ちょんせいこ『元気になる会議』▼森時彦『ザ・ファシリテーター』1 ~小説で学ぶファシリテーションの凄さ

2021.11.14

コメント(0)

-

小2発表会用 鍵盤ハーモニカ奏「勇気りんりん」動く楽譜動画♪

勤務校の音楽会用に、「うごくがくふ」の動画を作りました。ところが、勤務校はコロナ禍のために音楽会が中止になってしまったのです・・・。残念、無念。せっかくなので自分が編曲した小学2年生用の「うごくがくふ」を、YouTubeで公開しました。アニメ「アンパンマン」の曲「勇気りんりん」を【かんたんアレンジ】したもの。作曲は、三木たかしさんです。高音部を担当するパートと、低音部を担当するパートに分かれています。これにより、子どもが置いた手の位置を途中で移動させる必要がほとんどないよう、工夫しています。たとえば、低音部パートが「ドドミミソソドー」と弾くと、高音部パートが「レドッラーーーレドッラーーー」と応じるようになっています。こんなふうに、掛け合いの面白さと、担当する音域の狭さによる「簡単に弾ける」というところが、この編曲のポイントです。音楽会などで発表する際に、ぜひ活用していただければと思います。▼鍵盤ハーモニカ奏の「指の動きの見本動画」を作りました♪

2021.11.13

コメント(0)

-

「バーチャルな複数の場」をイメージする ~『なぜ僕は、4人以上の場になると途端に会話が苦手になるのか』

『なぜ僕は、4人以上の場になると途端に会話が苦手になるのか』(岩本武範、2017、サンマーク出版、1210円)タイトルが面白かったので、買ってみた本です。ちなみに、僕は、4人以上のグループトークは、大の苦手です。その場合、基本的に聞き役に回ります。4人どころか、3人でも苦手です。やっぱり、聞き役に回ります。ということは、1対1のときだけですね、僕が話をするのは!(^^;)そのわりに今日のオンライン会議では「はい、はい」と手を挙げてしゃべっていました。得意なことだと、しゃべります。(笑)得意と不得意の差が激しいので、得意なことを期待されている場合は、しゃべれます。もしも講演依頼をくれたらどこでも行ってしゃべりますので、ご依頼ください。さて、この本は、ちょっと変わった「会話術」の本です。グループでの雑談や飲み会が多い若い人とかには、特に、いいかもしれません。具体例がちりばめられてあって、参考になります。今回はこの本の中から、1つだけ紹介します。「謝罪」の話し方についてです。メインの内容が終わった後、オマケみたいにして書いてあった内容です。本論よりも、オマケの話の方が面白くて役に立つ、という可能性も世間では多いので、あなどれません。・「ミスを犯されたとき、相手の頭には、これからそのミスを報告しなければならない顔が3~4人浮かんでいる」という、「バーチャルな複数の場」をイメージすることがポイントです。・どうすれば相手の顔が立つのかを考えながら解決策を提示していきましょう。(p197より)謝る場面を想定するとき、えてして、相手と自分の1対1しか思い浮かべられていないことが多いものです。少なくとも、僕の場合は、そうです。ただ、お互いに人間関係の輪の中で生きているのです。謝られた相手が、この件について報告しなければならない人が、目の前の相手以外に、複数いると考えるのが妥当です。テンパっている謝罪場面では、それが思い浮かべられていないのです。だから、相手を余計にいらだたせたり、話が噛み合わなかったりすることも多いのでは、と思います。・こちらのトラブルによって相手の立場がなくなったことを想定し、相手の立場を戻すことにゴールを置きながら話すのがポイントです。・親身になって考えてくれているのがわかると、感情的な古い脳が抑えられて怒りがそれ以上高まることはありません。(p198より)シンプルに言うと「相手の立場に立てるか」ということなのですが、ここではもうちょっと具体的に、「相手の顔をつぶしてしまったのを、元に戻すことに、一所懸命になれるか」といった形で、提案がされています。このあたりは僕も苦手なところで、こうやってブログに書いて講釈を垂れるような人間ではないのですが、自分自身の今までの経験から、大事だなと思ったので、引用させていただきました。謝るようなことは、ないに越したことはないですが、気をつけて過ごしていても、ミスをしてしまうのが、人間という生き物です。ミスをしない生き方よりも、ミスをすることは織り込んだうえで行動し、ミスをしたときにどう行動するかが、より一層大事なのではないでしょうか。ミスをきっかけに、相手の信頼を今までより得ることもあります。ミスしてからが、勝負です。

2021.11.11

コメント(0)

-

貴重な博物館を見に行こう! ~『世にも奇妙な博物館』

『世にも奇妙な博物館 未知と出会う55スポット』(丹治俊樹、みらいパブリッシング、2021/8、税別1600円)図書館で借りてきた本です。多くの方に知ってほしい博物館が集まっています。コロナがおさまってきたので旅行に行こうかと思われている方。ついでに、この本に載っている博物館に寄ってみませんか?出版社公式サイトで、中身が少し、見られます。 ↓▼出版社公式サイト収録されている博物館は、一般的な観光本には載っていないものがほとんど。僕の住む兵庫県内の博物館もありましたが、4つのうち3つは初めて知りました。きっと、新しい発見があります!!以下は、公式サイトに掲載されている、本書記載の博物館のリストです。忘れてほしくない歴史について来場者に訴えかける施設もかなりあり、児童生徒の歴史学習にもよさそうです。――全55の魅惑の博物館――北海道・東北1) 北海道立オホーツク流氷科学センター (北海道)2) 平取町立二風谷アイヌ文化博物館 (北海道)3) 八甲田山雪中行軍遭難資料館 (青森県)4) 東日本大震災津波伝承館 (岩手県)5) 東松島市震災復興伝承館 (宮城県)6) 大潟村干拓博物館 (秋田県)7) なまはげ館 (秋田県)8) 田沢湖クニマス未来館 (秋田県)9) 舞娘茶屋 相馬樓 (山形県)10) 天童市将棋資料館 (山形県) 関東11) 大麻博物館 (栃木県)12) 金谷ホテル歴史館 (栃木県)13) 重監房資料館 (群馬県)14) 学校給食歴史館 (埼玉県)15) 白井そろばん博物館 (千葉県)16) 都立第五福竜丸展示館 (東京都)17) 海上保安資料館横浜館 (神奈川県) 北陸18) 錦鯉の里 (新潟県)19) 氷見昭和館 (富山県)20) 南砺バットミュージアム (富山県)21) 金沢蓄音器館 (石川県)22) 日本自動車博物館 (石川県)23) 深田久弥 山の文化館 (石川県)24) 人道の港 敦賀ムゼウム (福井県) 中部25) ポール・ラッシュ記念館 (山梨県)26) 昭和町風土伝承館 杉浦醫院 (山梨県)27) 松本市時計博物館 (長野県)28) 日本ラジオ博物館 (長野県)29) 名和昆虫博物館 (岐阜県)30) 浜松市楽器博物館 (静岡県) 関西31) 鳥羽市立海の博物館 (三重県)32) 舞鶴引揚記念館 (京都府)33) 漢検 漢字博物館・図書館 (京都府)34) 中山修一記念館 (京都府)35) 昭和レトロ情景館 (兵庫県)36) ビートルズ文化博物館 (兵庫県)37) 世界の貯金箱博物館 (兵庫県)38) 野島断層保存館 (兵庫県)39) 町家物語館 (奈良県)40) 稲むらの火の館 (和歌山県) 中国・四国41) 児島学生服資料館 (岡山県)42) 長島愛生園歴史館 (岡山県)43) 岩国シロヘビの館 (山口県)44) 周南市回天記念館 (山口県)45) 鳴門市ドイツ館 (徳島県)46) 宇和米博物館 (愛媛県) 九州・沖縄47) 門司電気通信レトロ館 (福岡県)48) TOTOミュージアム (福岡県)49) 佐賀バルーンミュージアム (佐賀県)50) 音浴博物館 (長崎県)51) 長崎市永井隆記念館 (長崎県)52) 天領日田洋酒博物館 (大分県)53) 知覧特攻平和会館 (鹿児島県)54) 対馬丸記念館 (沖縄県)55) 不屈館 (沖縄県)僕は昭和レトロが大好きなので、氷見昭和館は行ってみたいと思いました。沖縄県にある2つの歴史施設は、この本で初めて知れて、よかったです。沖縄での地上戦のことは知っていましたが、対馬丸という沖縄からの疎開船が沈められたことや、戦後に沖縄復帰に尽力されたカメジローさんのことも、知っておかないといけないと思いました。この本の著者が管理人をされているブログ「知の冒険」も、かなり充実した内容です。世の中には、まだまだ知られざるすごいところが、たくさんあるものです。▼10歳の天才馬頭琴奏者に会いました♪ (2009/04/19の日記)

2021.11.10

コメント(0)

-

スマホアプリ「あるくと」で、健康を維持しよう!

昨日・一昨日と、「あるくと」アプリで1万歩を記録しました。万歩計アプリを今までいくつか試しましたが、今は「あるくと」アプリです。▼「あるくと」アプリ公式サイト「あるくと」は広告で運営されているアプリです。課金もできますが、しなくても問題ありません。目標クリアでカードがもらえて、懸賞に応募できる、という単純な仕組みです。この単純なのが、イイ!企業や自治体との連携も増えてきているようで、福利厚生の一環としても社会的に広がりを見せてきているようです。「歩く」のは健康にいいですし、こういった歩数記録アプリがその役に立つのであれば、たとえ懸賞に応募しなくても、やる価値アリです。「1日1万歩なんて歩けるか!」と思っていましたが、歩いてみると、達成感があります。「あるくと」というアプリの名前、絶妙ですね。「あるくと何があるか?」と未来に期待させるネーミングです。とりあえず1万歩歩いた日は、よく寝れました。不眠症で悩んだりしていましたが、「1万歩歩く」というのが解決の処方箋の1つに入ったことで、「なんだ、そんなことで、よく寝られるんだ」と気がラクになりました。何かに頼らなくても、ただ自分がいっぱい歩くことで、不眠が治るんですね。不眠症のよくある原因は、体を使わずに、頭ばかり使っているから。その逆に、頭を使わずに体を使えば、よく寝れます。その意味では、仕事で歩き回ったとしても、仕事のことを考えながら移動しているので、仕事で歩いていても、だめです。純粋に「歩く」ことだけを考えて、散歩の時間をわざわざとって歩くことに、意味があるのです。 ▼坂道を逆向きに歩くといい ▼深呼吸散歩 ▼正しい姿勢でリズミカルに歩く ~『酸素を飲んでイキイキ生活』▼日常生活に効果音をつけて、子どもらしさを取り戻そう!~『ザ・バースデー 365の物語(7月〜12月)』 ▼朝散歩 景色が まるで美術館!

2021.11.09

コメント(0)

-

「劇場版名探偵コナン」が、面白かった。(^^)

引率でバスに乗って、バスの中でDVDを観ました。劇場版『名探偵コナン 純黒の悪夢(ナイトメア)』期待せずに観ていたのですが、面白かったです。推理ものというよりアクションものだったのが、意外でした。「名探偵コナン」が単行本で100巻まで行ったのは知っていましたが、映画のクオリティがこんなに高いとは知りませんでした。さすがに長い間続いているだけ、ありますね。「クレヨンしんちゃん」の映画があなどれない、というのを知った時にも驚きましたが、アニメ映画のクオリティ、高いです。ほかのも観てみようかな、という気になりました。(関連サイト)▼祝100巻記念!映画『名探偵コナン』おすすめランキング&全作品一覧 (もったいない本舗ニュース、2020/12/24記事、2021/10/21更新)

2021.11.08

コメント(0)

-

秋は外で体を動かそう! ~『withコロナの休日に 関西外遊びガイド 』

2年間もコロナでステイホームが続いたことにより、健康面での心配を感じています。筋力・体力が落ちたり、画面の見過ぎで視力が落ちたり、お菓子ばかり食べて虫歯ができたり、していませんか?(僕は昨日虫歯が見つかりました。)最近の日中は外で過ごすのにちょうどいい気温・湿度です。今のうちに外遊びをしっかりするといいですね。ぼーっとしていると、秋はすぐに冬になってしまうゾ。ちょうどいい本があり、ワクワクしながら読みました。『withコロナの休日に 関西外遊びガイド 』(エルマガMOOK)(京阪神エルマガジン社、980円、2021)↑リンク先から、中身の写真が少し見られます。外遊びといっても、いろいろなジャンルがあります。この本は、関西の外遊びスポットを、かなり広範囲にとりあげています。住んでいるところの近くにあるのに知らなかったところも、ありました。レアスポットもとりあげられているので、おススメです!住んでいる市内に全国でも有名なパラグライダー体験ができるところがあるのですが、そこももちろん、載っていました。一度行っておきたいと思いつつ、まだ行けていません。気球も乗りたいし・・・おおう、近くでもまだしていないアウトドア体験が、けっこうまだ残っているゼ!▼ロールアウトパラグライダースクール(兵庫県丹波市)都会の近くでも、けっこう魅力的な自然スポットが。兵庫県の場合だと、西宮から宝塚にかけての武庫川渓谷はかなり魅力的なハイキングコースに思えます。▼【ハイキング】廃線跡からの渓谷美!トンネルや橋梁を歩く「武庫川渓谷」 (関西ウォーカー、2017/9/15記事)泊まりでいく魅力的なスポットも、もちろん掲載。日常を忘れる景色を見ながら、家族でいろんな体験をしてみたい。今だと、グランピングがめっちゃ人気ですよね。ゼロからのキャンプは自信がないので、こういうので手軽に楽しみたい・・・。小学校以来の飯盒炊爨体験をわが子とするのも、いいかも。▼全室プライベートガーデン付き グランドーム滋賀高島神戸市の新しいグランピング施設は、ホテル並みの豪華さ。場所は箕谷。特別支援教育士の研修合宿をした懐かしい場所です。なんと、人口サーフィンができます。山の中でサーフィンとは!▼グランドーム神戸天空結局本とサイトを見るだけで満足してしまって行かなさそうな気もしてきましたが、妄想するだけでもワクワクするので、精神衛生上、よさそうです。うちの息子には最近サッカーボールと持ち運べるサッカーゴールを買ってあげたので、家の近くでそれで遊んでます。それでも、ま、いいか。(笑)▼子連れで行ける個室のあるレストラン一覧▼♨旅行 毎月5と0の付く日は、楽天トラベルの予約がオトク ▼外国に行かなくてもできる多彩な体験にワクワク!~『子どもと楽しむ!週末の冒険』

2021.11.07

コメント(0)

-

『ファシリテーター完全教本』

僕のパソコン棚の上には、本がいっぱい置かれています。「読み終わった後、ブログで紹介したい本」です。その中で、とても分厚くて、ずっと鎮座ましましている本があります。今日は時間がありそうなので、その本を紹介します。『ファシリテーター完全教本』です。『ファシリテーター完全教本 最強のプロが教える理論・技術・実践のすべて』(絶版、リンク先は古本)特別支援教育コーディネーターとして、ケース会議の円滑な進行をめざして買った本です。簡単に言うと、話し合いの司会進行の極意が書いてあります。ただ、すべての人間関係に使えます。すなわち、すべての「授業」で使える本だと思います。本書を読むと、プロのファシリテーターが細かなところまで入念に確認されていることに愕然とします。自分自身の考えや思い込みを前提にしないよう、ありとあらゆることをメンバーに確認しながら進めています。本書から、本当に重要だと思ったところだけ、引用します。『ファシリテーター完全教本』 ・相違は学びの機会である ・自分がもっている情報は 問題解決と対処に必要な情報の一部だ・知る必要があることをすべて知っているわけではないと自覚する・自分の見解をみんなと共有し、ほかの人たちが別の見解をもっているかどうか確認する・1人ひとりが異なったピースを持ち寄るジグソーパズルのようなものとして会話を見る・1人ひとりがどんなピースをもっているのか、どうしたらそのピースをぴたりとはめこめるのかを一緒になって見つけ出す・自分のもつ情報や展望は限られているのだということを自覚する。・自分の視点からは一定の物事だけしか見ることができないのである。・「自分が問題の一因となっており、そのことに気づいていない可能性がある」(p64-65より) これらは、最も根幹的な、「基本想定」というところの記述です。 「みんなちがって、みんないい」とか、お題目としてはきれいな言葉で多様性を尊重したふりをして、実際は相違を学びの機会にしていないことが、ごまんとありますよね。 自戒を込めて、覚えておきたいところです。 特に、僕の場合、自分のことは本当に見えていません。 言ってもらわないと、気づかないのです。 だから、こちらから確認する。 こちらから、訊いていく。 本書を読んでいると「まどろっこしいな」と感じることが正直多かったです。 でも、それが必要なことなのですよね。 面倒がらずに、確認する。 自分だけの視点で、進めない。 簡単だけれど、これができていなかったです。 逆を言えば、「これさえできれば」というたった1つのシンプルなポイントなのかもしれません。 あくまでも、僕の場合・・・です。 次に、「ファシリテーター自身の感情をコントロールする」というところの記述も、見ておきましょう。 自分自身の感情、というのも、僕の場合、非常に重要な自滅要因だととらえているからです。・まず、慌てないこと。・すぐに介入する必要はない。・深呼吸して1、2、3……と10まで数える・いま、不安を感じている、これは悪いことだと思ったとしたら、感情にさらにもう1つの感情を上乗せしたことになる。(p264-265より)このブログでも、感情の取り扱い方について、たくさんの本を読んで勉強してきたことを書いてきました。 いつだったか読んだ本にも、でっかく太字で書いてあった気がします。 「あわてないこと」。 これもまた、シンプルですが、できていないです。 子どものときに見たアニメの中で、一休さんも言っていました。 「あわてない、あわてない。 ひとやすみ、ひとやすみ」 今度自分が会議を進行するときや、授業を進行するときには、心の中でお念仏のように唱えておこうかと思います。 これ、本当に常時心の中で唱えていてもいいくらい、大事なことじゃないでしょうか。 能力や経験が足りないのではなく、落ち着きが足りないから失敗するのだ、ということを、僕はこれまでの人生の中で、いやというほど学んできました。 おそらく、失敗要因の、第1位です。 「あわてない、あわてない。 ひとやすみ、ひとやすみ」・即興を生きたものにするためには、差し出された贈り物を受け取る必要がある・それらを使って演技するのを拒んだら、即興劇はそこで終わりである。(p268より) 最後に、「即興」というキーワードが書かれたところを引用して、終わります。 僕は即興が大の苦手です。 予定されたとおりにするのなら、できるのです。 しかし、アドリブがききにくいです。 でも、即興を楽しめないと、人間関係は楽しめないのです。 そういうことを、僕は大学演劇で教わりました。 大学の劇団に1年間参加して、即興で合わせるって面白いし、楽しい、ということを味わいました。 それが、苦手な人間関係を何とか楽しんでやっていこうとしているエネルギーの源泉になっています。 「現在」を英語で言うと、「プレゼント」。 プレゼントを受け取れないと、もったいないですよね。 僕は、もったいないのが、大嫌いです。 だから、僕は、受け取ろうと思います。 今かかわりのあるすべての方からの、 プレゼント。 今さっきこの本の購入履歴をネットで見てみたら、2010年でした。10年以上前に買った本でした。買ってから、おそらく3~5年くらいかけて、じっくり読んでいきました。(なにしろ長い本なので・・・)こうやって今日この本を紹介できて、ほっとしています。ちょっと一区切り、ついたかな。今日は地元で劇作家・演出家の平田オリザさんの講演を聞いてきます。即興演劇とファシリテーションは、すごく密接な関係があると思っています。きっと、明日の教育に役立つ話が聞けると、期待しています。 ▼【人間関係・コミュニケーション】に関する過去記事一覧▼森時彦『ザ・ファシリテーター』1 ~小説で学ぶファシリテーションの凄さ (2013/05/14の日記) ▼2000回記念! 今後に向けて (2021/03/30の日記) ↑今後の目標として「コラボレーション」「ファシリテーション」というキーワードを今年の3月に書いていました!

2021.11.06

コメント(0)

-

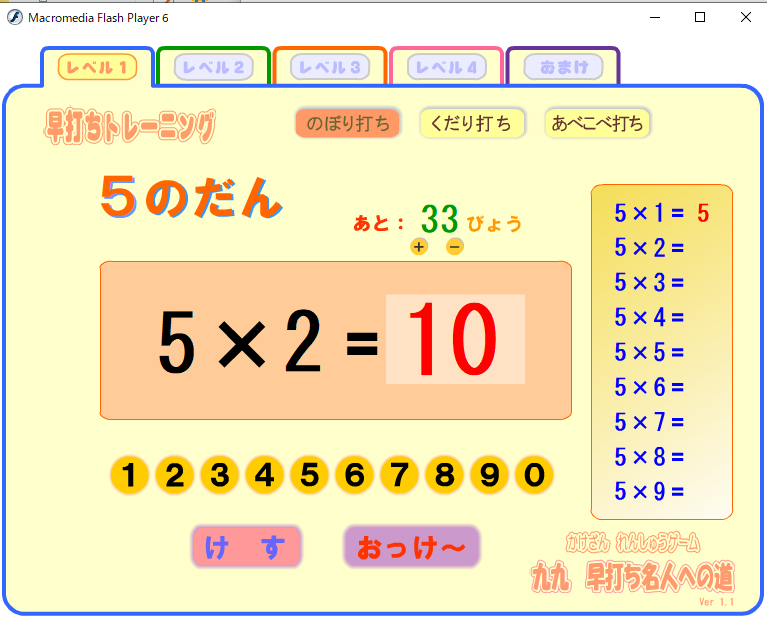

1人1台端末でできる九九のドリル学習アプリ(その2)

予告していた通り、 1人1台端末でできる九九のドリル学習アプリ(その2) を書きます。その1は、こちら→ 1人1台端末でできる九九のドリル学習アプリ(その1) 昨日紹介した2つはネット接続が必要だったのですが、今回はダウンロードをしてパソコン上で動かすフリーソフトです。ダウンロードしてしまえば、ネットがつながらなくても、使えます!それは、フリーソフトを扱っているポータルサイトVectorにありました。(ソフトの公式サイトはすでに閉鎖されているようです。)▼かけ算練習ゲーム「九九早打ち名人への道」 (Vectorソフトウェアライブラリ内)実際に今日、児童用の1人1台端末で動くかどうか、試してみました。ちゃんと動きました♪フラッシュコンテンツは、ブラウザ上でのサポートは終了していますが、ダウンロードしたプログラム自体は今でも動きます。よかった!タイトル画面では左側の数字で何の段の九九をするかを選択します。その後は、タイムアタックで速く回答することをめざすものです。上り九九、下がり九九、バラバラ九九と、九九習得時の3つのコースが選べます。プレイ時は問題をやるごとに効果音が鳴るので、臨場感がハンパないです♪リズムに乗ってどんどんやっていけます。制限時間は増やしたり減らしたりできるので、今の実力に合った設定にできます。数字をキーボード入力するのではなく画面のタップで入力できるので、タブレット端末との相性もばっちりです。単に九九を覚えただけの段階から、すぐにスラスラでてくる段階をめざして、繰り返しトレーニングができ、数字でのフィードバックもあってやりごたえがあるので、これは、おススメです!ここからは、余談です。プログラミングサイトの「スクラッチ」にも九九のドリル学習アプリはあったのですが、僕としては既存のものにさらにひと工夫したいと感じました。そこで、「スクラッチで九九ゲームを作るプロジェクト」を立ち上げようかと思っています。スクラッチならプログラムを共有できるので、他の人と共同制作するのもしやすいかと。関心のある方、ぜひ、一緒に作りましょう♪(宣伝)一応、僕もVectorで自作ソフトを公開しています。▼ダイナミック・ベースボール

2021.11.05

コメント(0)

-

1人1台端末でできる九九のドリル学習アプリ(その1)

今日、巡回校の2年生の先生から、質問を受けました。「1人1台端末でできる九九のドリル学習アプリ、知りませんか?」タブレットで九九の問題をさせたいとのこと。そこで、以下の2つを紹介させていただきました。(1)かけ算ファイター さが (TOSSランド) 非常に有名な、Web上で動く九九ゲーム。単なるドリル学習ではなく、ゲームとしておもしろく作られているのが素晴らしい!以前のFlash版が今の環境では動かなくなっていたのですが、なんと、移植版が現在作成中です。まだ完全移植はされていませんが、半分程度はプレイできます。大手ゲームメーカーのスマホゲームもこれでできているというUnityというプログラミング言語に移植されています。すごい!Unityの読み込みに少し時間がかかります。(2)にんじゃかけまるのぼうけん九九じょうのまき (日本基礎学習ゲーム研究会別館)こちらは手元の記録用紙に書き込みながらやっていくアドベンチャータイプの九九ゲームです。Google Formsを使ってこんなゲームができるとは、すごいアイデアです。「ぼうけんきろくようし」を使うというのが、完全デジタルではなくアナログ併用という感じで、僕はこういうの、大好きです。僕が子供のころに「ゲームブック」というのがわりと流行っていまして、手元の記録用紙を使うというのが、この「ゲームブック」の方式なのです。僕はこのシステムが大好きで、自分でもゲームブックを作ろうとしていたほどです。手元の記録用紙を使うのは、今の子どもからしたら、すごく新鮮なのでは。「にんじゃかげまる」の記録用紙も、見ているだけで、ワクワクしてきます。単純な九九ドリルではなく、文章問題も含まれており、選択肢から立式を答えます。これは、他のあまたある九九ドリルアプリとは一線を画すところです。ストーリーになっているので、最初から順番にやっていきましょう。1人1台端末でできる九九のドリル学習アプリについては、ほかのものも、次回、紹介する予定です。それはまた次回!ちゃお!

2021.11.04

コメント(0)

全22件 (22件中 1-22件目)

1

-

-

- シングルマザーの子育て

- もうどうしたらいいか分からない

- (2025-11-14 23:09:22)

-

-

-

- ●購入物品お披露目~~●

- 母的納得:鉄分入りR-1、ヨーグルト…

- (2025-11-22 21:10:05)

-

-

-

- 旦那さんについて

- 歯を磨かずに寝てしまう夫に対して……

- (2025-09-14 05:54:35)

-