PR

X

Free Space

免責事項 : 当ブログは私が少しでも成長し、「より良い投資家」 になるための私的な勉強の場として運営しています。記事内容は一般的に入手可能な公開情報に基づいて作成していますが、同時に諸々のバイアスのかかったあくまでも個人的な見解であり、特定銘柄の売買の推奨を目的としたものでは全くありません。また市場の未来がどうなるかは誰にも分からないため記事内容の正確性は保証しません。そのため当ブログの記事に基づいて投資を行い損失が発生した場合にも当方は一切の責任を負いません。投資はくれぐれも100%ご自身の判断と責任の元で行って頂きます様、伏してお願い申し上げます。

Calendar

メモ

New!

4畳半2間さん

ガザでリゾート開発… New! Condor3333さん

【大阪】自民×維新で… New!

わくわく303さん

New!

わくわく303さん

予定通り New! slowlysheepさん

📣楽天ブログトップ… 楽天ブログスタッフさん

尾家産業(7481)---食… 征野三朗さん

征野三朗さん

バフェットからの最… fuzzo728さん

週間パフォーマンス… らすかる0555さん

この実体経済のどこ… MEANINGさん

1841サンユー建設MBO… Night0878さん

Night0878さん

ガザでリゾート開発… New! Condor3333さん

【大阪】自民×維新で…

New!

わくわく303さん

New!

わくわく303さん予定通り New! slowlysheepさん

📣楽天ブログトップ… 楽天ブログスタッフさん

尾家産業(7481)---食…

征野三朗さん

征野三朗さんバフェットからの最… fuzzo728さん

週間パフォーマンス… らすかる0555さん

この実体経済のどこ… MEANINGさん

1841サンユー建設MBO…

Night0878さん

Night0878さんKeyword Search

▼キーワード検索

Category

カテゴリ未分類

(91)株式投資全般

(2025)優待株について

(4076)日々雑感

(43)投資本書評

(187)ポートフォリオ分析関係

(61)投資家として複利のマジックを享受するための健康問題について

(9)株式投資コラム

(6)カテゴリ: 株式投資全般

さて今日は株式投資本オールタイムベスト72位

ファイナンス理論全史 (田淵直也著、ダイヤモンド社)

の第4弾です。

今日は第5章 行動ファイナンスがもたらした光明 から。

これが市場で大多数を占めるC級以下の投資家が損切りが出来ない理由です。感情に行動が支配されているんですね。

「絶対に切りたくないと感じたから、何があっても切らなくてはならないとすぐに分かった。」と言う様な一種の「禅問答」の様な表現も良く見ます。普通の投資家とは「全く逆」なんですね。

私は他の投資家の方の力量を見るときに、まず何よりも「きちんと損切りが出来ているか?」を見ます。 「損切りが性格的にどうしても出来ない。」 とか、「損切りなど全く必要ない。またナンピンはとても有効な投資戦略である。」 などと言う方の事は一切信用しません。

損切りが出来ない投資家というのは、「ブレーキのない車を運転しているドライバー」と一緒です。そういった方とは、同じ道を走ることなど危なくてとても出来ないからですね。(続く)

ファイナンス理論全史 (田淵直也著、ダイヤモンド社)

の第4弾です。

今日は第5章 行動ファイナンスがもたらした光明 から。

カーネマン&トベルスキーの業績は広範囲に及ぶが、なんといってもプロスペクト理論が最も重要。

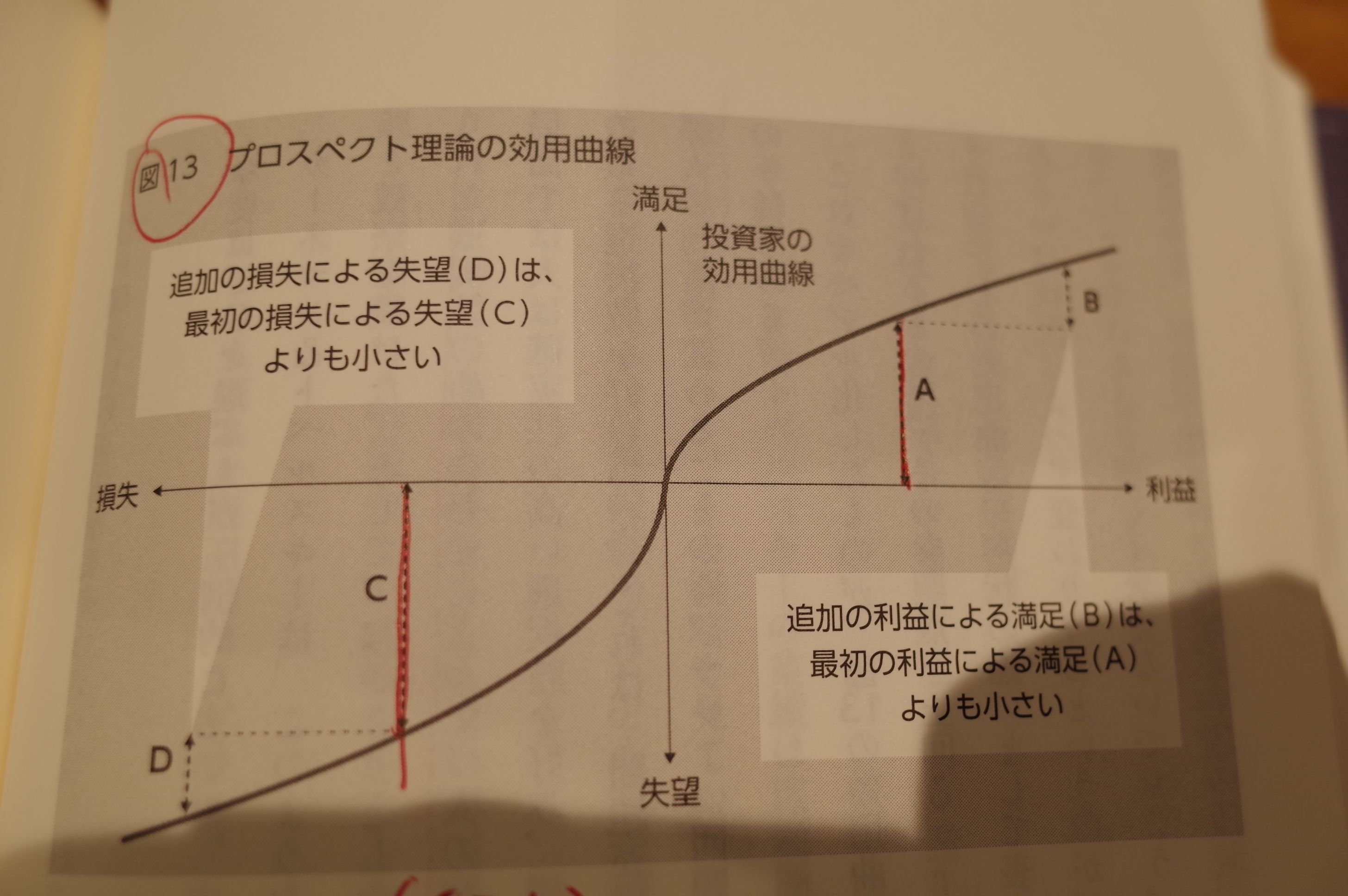

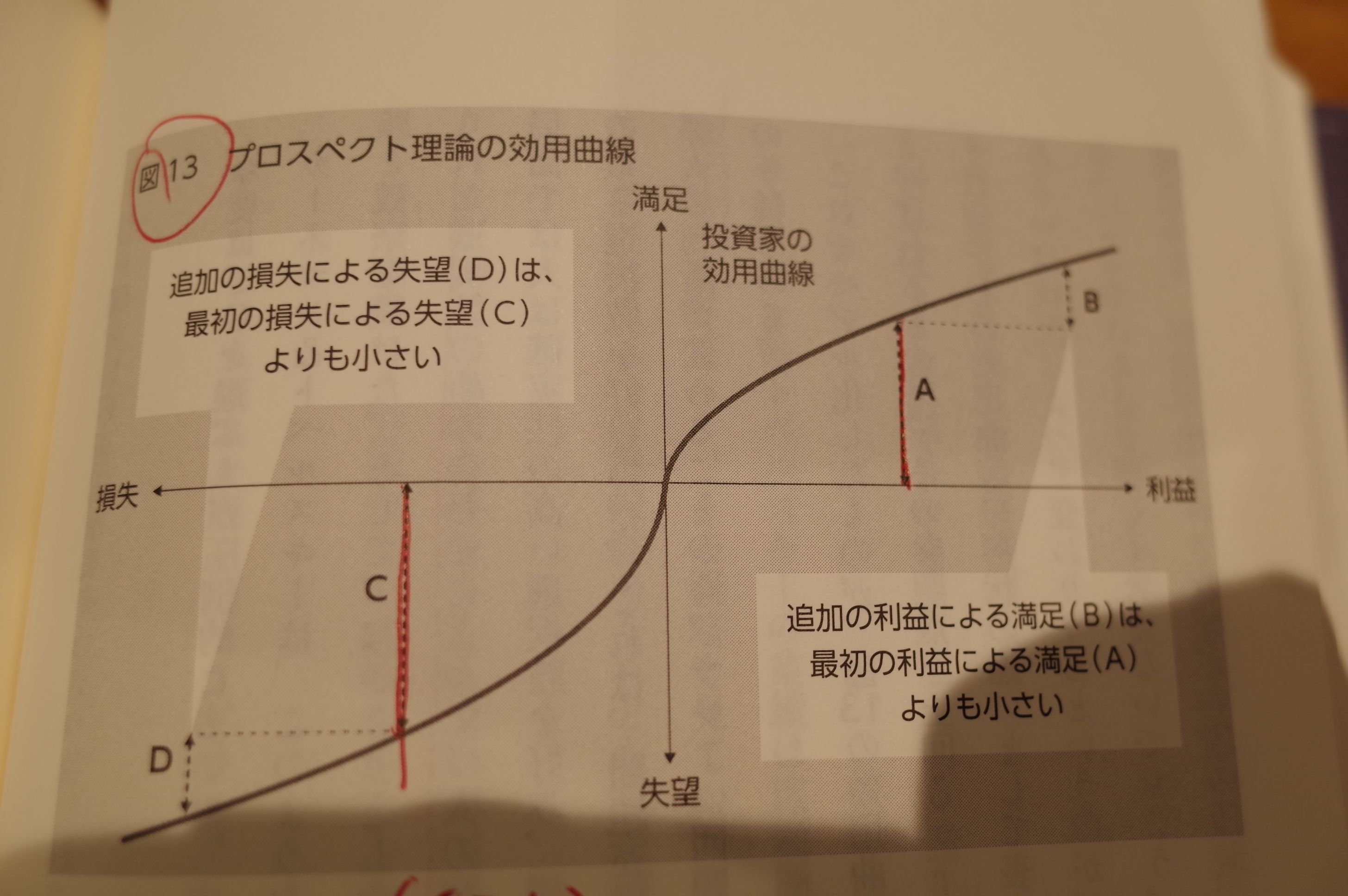

与えられた選択肢の組み合わせによって、人の判断基準は変わる。例えば、利益を得られる局面では人は確実性の高い選択肢を好み、損失に直面する場面では確実性よりも賭博性のある選択肢を好むのだ。これは、、、フレーミング効果と呼ばれている。これをモデル化したものが、図13の効用曲線である。

利益を生んだものはすぐに手放したくなる。それが効用曲線の右側半分が示していることである。

要するに、「利益が出るとすぐに利食いをし、損失が出ると損切りはせずにそのままリスクを取り続ける」という非対称の行動パターンが生まれる。

実際にこの投資行動のパターンは、非常に多くの投資家に見られる。

これが市場で大多数を占めるC級以下の投資家が損切りが出来ない理由です。感情に行動が支配されているんですね。

再びプロスペクト理論の効用曲線に戻ると、真ん中にある参照点のところで、そこから右上に伸びる線と左下に伸びる線の角度が変わっていることに気づく。同じ金額の利益と損失を比べた時、損失による失望の大きさは利益による満足の大きさを上回っている(CがAより大きい)。人は、得られるものにではなく、失うものに、より過敏に反応する。 それが、意思決定に大きな影響を及ぼしているのだ。この心理バイアスを「損失回避傾向」と言う。

「絶対に切りたくないと感じたから、何があっても切らなくてはならないとすぐに分かった。」と言う様な一種の「禅問答」の様な表現も良く見ます。普通の投資家とは「全く逆」なんですね。

私は他の投資家の方の力量を見るときに、まず何よりも「きちんと損切りが出来ているか?」を見ます。 「損切りが性格的にどうしても出来ない。」 とか、「損切りなど全く必要ない。またナンピンはとても有効な投資戦略である。」 などと言う方の事は一切信用しません。

損切りが出来ない投資家というのは、「ブレーキのない車を運転しているドライバー」と一緒です。そういった方とは、同じ道を走ることなど危なくてとても出来ないからですね。(続く)

お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう

Last updated

May 21, 2018 07:50:50 PM

[株式投資全般] カテゴリの最新記事

-

2025年11月の抱負。 Nov 3, 2025

-

2021~25PF概況627位、九州リースサービス… Oct 27, 2025

-

2021~25PF概況624位、シーユーシー。 Oct 21, 2025

【毎日開催】

15記事にいいね!で1ポイント

10秒滞在

いいね!

--

/

--

© Rakuten Group, Inc.