2012年06月の記事

全19件 (19件中 1-19件目)

1

-

【全面改訂版】カクテル--その誕生にまつわる逸話(8)/6月30日(土)

◆カクテル ―― その誕生にまつわる逸話(2012年版:ABC順)(8) 23. ブラディー・メアリー(Bloody Mary) 24. 青い珊瑚礁(Blue Coral Reef) 25.ブルー・ハワイ(Blue Hawaii)上記いずれも【2016~19年改訂新版】で記述内容を更新しました。そちらをご覧ください。こちらもクリックして見てねー!→【人気ブログランキング】

2012/06/30

コメント(0)

-

いま、ロンドンでカクテルは: Montgomery Placeに学ぶ(下)/6月29日(金)

3月23日の日記で、ロンドンのカクテルBAR「Montgomery Place」(以下MP)でいま人気があるクラシック・カクテルについて紹介しました。MPでは昨今、1900~1940年代に誕生したクラシック・カクテルが再評価されて、とても人気なのだそうです。 MPのメニューにも有名・無名も含めて、古典的なカクテルが数多く登場しています。うらんかんろは、MPで修業したTさんが現在勤めるBarへ行くたびに、そうしたカクテルを味わい、計20種類を楽しませていただきました。 それでは前回に続き、ロンドンで、今いちばん旬(しゅん)なカクテルの、残りの10種類をご紹介してみたいと思います。皆様も、機会がありましたらぜひ、こうしたクラシック・カクテルを味わってみてくださいませ。(写真は(上段左から下段右へ) Mai-Tai、Hemingway Special、Tommy's、Ace Of Clubs、Georgian Julep、Blood & Sand、Champagne Cocktail、Old Cuban、Missionary's Downfall、Knickerbocker) 以上、すべてBar・Kで【Bar K】大阪市北区曽根崎新地1-3-3 好陽ビルB1F 電話06-6343-1167 午後6時~午前2時 日休・こちらもクリックして見てねー!→【人気ブログランキング】

2012/06/29

コメント(0)

-

【全面改訂版】カクテル--その誕生にまつわる逸話(7)/6月28日(木)

【おことわり】レシピやスタイルは標準的なもので、絶対的なものではありません。文献やバーテンダーによっては違う割合、材料、スタイルでつくっていることもあります/レシピの丸カッコ内の数字(単位)はmlです。◆カクテル ―― その誕生にまつわる逸話(2012年版:ABC順)(7) 20. ブラック・ベルベット(Black Velvet)【レシピ】黒ビール(100)、シャンパン(または白のスパークリング・ワイン)(100)【スタイル】ビルド 【グラス】シャンパン・グラス 1861年、ロンドンの「ブルックス・クラブ(The Brook's Club)」のバーテンダーが、亡くなったアルバート王子(ビクトリア女王の王子)を追悼するために考案したと伝えられる(出典:Wikipedia英語版)。その後、19世紀後半からヨーロッパ各地に広まった。 カクテル名は、王子の葬儀の際、参列者が身にまとった黒いベルベットの喪服をイメージしたとも、黒ビールとシャンパンが生み出すきめ細やかでクリーミーな泡からの連想とも言われている。 ハリー・マッケルホーン(Harry MacElhone)のカクテルブック「Harry's ABC Of Mixing Cocktails」(1919年初版刊)ならびにサヴォイ・カクテルブック(1930年刊)で紹介されている。黒ビールは当初、ギネスなどスタウト指定だったが、今日では黒ビールであれば何でも構わないとされる。 【確認できる日本初出資料】カクテール全書(木村与三男著、1962年刊)。 ************************************** 21. ブラッド & サンド(Blood and Sand)【2016~19年改訂新版】で記述内容を更新しました。そちらをご覧ください。 ************************************** 22.ブラッドハウンド(Bloodhound) 【レシピ】ジン(35)、ドライ・ベルモット(15)、スイート・ベルモット(15)、イチゴ(2個)=潰したもの、クラッシュド・アイス、飾り=イチゴ(1個)【スタイル】シェイクまたはブレンダー 【グラス】ラージ・カクテルグラス 1920年代のロンドンで生まれたと紹介されることが多いが、米国で出版された「173 Pre-Prohibition Cocktails」(トム・ブロック著、1917年刊)ですでに紹介されており、少なくとも1910年代には米国には伝わっていたことは間違いない。 誕生当初は、イチゴではなく、ラズベリーを使っていたという。カクテル名の「Bloodhound」は、鼻がよく効くために警察犬としてよく使われる犬種の1つ。なぜこの名が付けられたのかは不明。 1922年、ロンドンでマンチェスター公が考案したという説もある(出典:ハリー・マッケルホーンのカクテルブック=1919年刊=やPBOのHP等)が、裏付ける資料は明示されていない。 今日では、材料をすべてミキサーで混ぜるのが一般的だが、ミキサーがまだ発明されていなかった誕生当初は、シェイク・スタイルが主流だったという。日本へ伝わったのは意外に遅く、第二次大戦後と思われる。 【確認できる日本初出資料】オーソドックス・カクテルズ(落合芳明著、1955年刊)。こちらもクリックして見てねー!→【人気ブログランキング】

2012/06/28

コメント(0)

-

追悼:ノーラ・エフロン監督/6月28日(木)

彼女のつくる映画は大好きでした。とくに、「めぐり逢えたら」は今でも、僕の中でもベスト5に入る映画です。心からご冥福をお祈りいたします。→ ノーラ・エフロン監督死去(Yahoo News)

2012/06/28

コメント(0)

-

【全面改訂版】カクテル--その誕生にまつわる逸話(6)/6月23日(土)

◆カクテル ―― その誕生にまつわる逸話(2012年版:ABC順)(6) 16. ベリーニ(Bellini) 17.ビトウィーン・ザ・シーツ(Between the Sheets)</font> 18. ビジュー・カクテル(Bijou cocktail) 19. ブラック・ルシアン(Black Russian)いずれも【2016~19年改訂新版】で記述内容を更新しました。そちらをご覧ください。こちらもクリックして見てねー!→【人気ブログランキング】

2012/06/23

コメント(0)

-

【全面改訂版】カクテル--その誕生にまつわる逸話(5)/6月20日(水)

【おことわり】レシピは標準的なもので、絶対的なものではありません。文献やバーテンダーによっては違う割合、違う材料でつくっていることもあります/レシピの丸カッコ内の数字(単位)はmlです。◆カクテル ―― その誕生にまつわる逸話(2012年版:ABC順)(5) 13. バンブー(Bamboo)【2016~19年改訂新版】で記述内容を更新しました。そちらをご覧ください。 ************************************** 14.バーバラ(Barbara)【レシピ】ウオッカ(30)、クレーム・ド・カカオ(15)、生クリーム(15)、ナツメグ・パウダー(適量) 【スタイル】シェイク 【グラス】カクテルグラス 誕生の詳しい経緯・時期や命名の由来は不明だが、サヴォイ・カクテルブック(1930年刊)にも紹介されていることから、欧州では少なくとも1920年代には登場していたと思われる。 レシピからわかるように、「アレクサンダー」カクテルのウオッカ版。かつては「サンタ・バーバラ」とも呼ばれたが、現在では「バーバラ」が一般的。ウオッカを使うこともあって、「ルシアン・ベア(ロシアの熊)」の異名を持つカクテル(出典:欧米の専門サイト)だが、「バーバラ」の名の方で知られている。 ワインベースでも同名のカクテルがあるが、知名度は低い。日本ではあまりポピュラーでなかったためか、1950年代以前のカクテルブックでは紹介例は見当たらない。 【確認できる日本初出資料】オーソドックス・カクテルズ(落合芳明著、1955年刊)。 ************************************** 15. ベボー・カクテル(Bebbo Cocktail)【レシピ】ジン(30~40)、ハチミツ(10)、レモン・ジュース(10)、オレンジ・ジュース(10)【スタイル】シェイク 【グラス】カクテルグラス 禁酒法時代(1920~1933)の米国で誕生したと伝えられる。同時代の「Bee's Knees」というカクテルのバリエーションとして誕生したという説が有力(出典:欧米の複数の専門サイト。ちなみに「Bee’s Knees」のレシピは「Bebbo」のオレンジ・ジュース抜き)。 「Bebbo」という風変わりな名前については「語源や由来は不明」としている文献やサイトが多い。「インドのある地方言語で『カエル(Frog)』を意味する」と紹介する欧米の専門サイト(出典:ourlibatiousnature.comほか)もあったが、真偽のほどは定かでない。 ハチミツやジュース類を多く混ぜたのは、禁酒法時代、闇で流通していた粗悪な密造ジン(通称「バスタブ・ジン」)の味をごまかすためと、ジュースのような見かけにして取り締まり当局の目をごまかそうという2つの目的があったと言われている。 欧米ではこのカクテルを紹介している専門サイトは多いが、意外なことにカクテルブックでの収録例は少なく、確認できた限りでは「Vintage Spirits and Forgotten Cocktails」(Ted Haigh著、2009年刊)くらい。 【確認できる日本初出資料】現時点では見当たらない。こちらもクリックして見てねー!→【人気ブログランキング】

2012/06/20

コメント(0)

-

エコ&実益、ゴーヤのカーテンに挑戦!/6月17日(日)

電力事情も不安な夏なので、屋内の節電を狙って、今年はゴーヤのカーテンに挑戦することにしました。1カ月ほど苗を育てたプランターのセッティングは無事に完了しました。 1階部分の隣家との間のブロック塀にプランター2つをセット(隣家は了解済み)。2階の2か所の窓から垂らした長さ約3mのネットに、それぞれのゴーヤの苗の先を誘引しました(1つのプランターに3つ苗を植えています)。 さぁ、これから、どんどん天へ伸びていくでしょうが、どこまで伸びるのか、また、葉っぱがどれだけ茂ってくれるかが楽しみです。 ちなみに、苗にはすでにゴーヤの赤ちゃんのような実が付きかけています。こちらをゴーヤ・チャンプルーで味わうのも楽しみです。エコと実益の一石二鳥。皆さんもベランダで一ついかがですか? 今ならまだ間に合いますよ。こちらもクリックして見てねー!→【人気ブログランキング】

2012/06/17

コメント(0)

-

【全面改訂版】カクテル--その誕生にまつわる逸話(4)/6月16日(土)

【おことわり】レシピは標準的なもので、絶対的なものではありません。文献やバーテンダーによっては違う割合、違う材料でつくっていることもあります/レシピの丸カッコ内の数字(単位)はmlです。◆カクテル ―― その誕生にまつわる逸話(2012年版:ABC順)(4) 10. B&B【レシピ】ベネディクティン(25)、ブランデー(25)、氷(ロック・スタイルのとき) ※ベネディクティンの上にブランデーをフロートする【スタイル】ビルドまたはステア 【グラス】ショット・グラス、ブランデー・グラスまたはロック・グラス 誕生の詳しい経緯や時期はよく分かっていない。カクテル名は材料として使う2つの酒の頭文字(B)に由来する。「ミスターボストン・バーテンダーズ・ガイド」の1940年版にも紹介されていることから、欧米では少なくとも1930年代には登場していたと思われる。 禁酒法時代(1920~33)の米国ニューヨークの「21Club」で誕生したという説(出典:Bar-Plcae.seesaa.net)もあるが、裏付け資料は明示されていない。 飲むスタイルは以下の4種類がある。(1)プースカフェ・スタイル=冒頭のレシピ(2)比重を利用して混合させる=ブランデー→ベネディクティンの順で注ぐ(3)ステアして冷やして混合させる(4)ロック・スタイル(出典:Wikipediaほか)。最近のBarではロック・スタイルが好まれることも多い。 ※ベネディクティンは、1510年ベネディクト派の修道院が考案・生産し始めたのがルーツの薬草系リキュール。長く生産中止になっていたのが1863年に復元された。27種のハーブを材料に複雑かつ繊細な味わいがする(出典:同)。 【確認できる日本初出資料】世界コクテール飲物事典(佐藤紅霞著、1954年刊)。 ************************************** 11.バカルディ・カクテル(Bacardi cocktail)【2016~19年改訂新版】で記述内容を更新しました。そちらをご覧ください。 ************************************** 12. バラライカ(Balalaika)【レシピ】ウオッカ(30)、コアントロー(またはホワイト・キュラソー、トリプルセック)(15)、レモン・ジュース(15) ※3つの材料を等量でつくるレシピもある。【スタイル】シェイク 【グラス】カクテルグラス バラライカとは三角形の共鳴胴を持つロシアの弦楽器。誕生の詳しい経緯等はほとんど不明だが、カクテル名はこのカクテルのベースの酒ウオッカ=ロシアのイメージで名付けられたと伝わる(出典:Webの専門サイトほか)。 おそらくは「ホワイト・レディ」のベースのジンをウオッカに変えたバリエーションとして誕生したのであろうが、欧米でウオッカが普及するのは1930年以降なので、このカクテルの誕生も30~40年代と思われる。 そこそこに知名度はあるのに、欧米のカクテルブックでもほとんど紹介されていないという不思議なカクテル。ハリー・マッケルホーンのカクテルブック(1919年初版刊)には登場しているが、上記の時期的な経緯からして初版時ではなく、1939年の改訂版か1986年の復刊版からの追加収録と思われる(後日改めて確認予定)。 日本にいつごろ伝わったのかについても文献資料が極めて少なく、現時点では確実なことは言えないが、少なくとも70年代半ばにはBarでも知られる存在だった。 バラライカのベースをラムに替えると「X・Y・Z」に、ブランデーだと「サイドカー」となる。「ホワイト・レディ」や「サイドカー」などの知名度に劣っているためか、日本のカクテルブックで取り上げている例は非常に少ない。 バラライカのレモン・ジュースをライム・ジュースに替えて等量でつくると「カミカゼ」というカクテルになるが、こちらは1940~50年代に米国内(または日本国内の米軍基地内)で誕生したものと伝わる。 【確認できる日本初出資料】カクテル小事典(今井清&福西英三著、1967年刊)。こちらもクリックして見てねー!→【人気ブログランキング】

2012/06/16

コメント(0)

-

「【全面改訂版】カクテル--その誕生にまつわる逸話」:取り上げる予定のカクテル/6月14日(木)

現在連載中の「【全面改訂版】カクテル--その誕生にまつわる逸話」では、今後どんなカクテルを取り上げていくのかという質問を受けました。現時点での予定は以下の通りです。前回資料を作った時からは、いくつかを削除し、いくつかを追加して約150種類について紹介していくつもりです。 原則3つずつ紹介していきますので、約50回にもなる長丁場の連載になるかと思いますが、何卒よろしくお願いいたします(「このカクテルも取り上げてほしい」等の要望がありましたら、お知らせください)。【A】アディオス・アミーゴス(Adios, Amigos)、アドミラル(Admiral)、アドニス(Adonis)、アラスカ(Alaska)、アレクザンダー(Alexander)、アメリカーノ(Americano)、エンジェル・キス(Angel’s Kiss)、アラウンド・ザ・ワールド(Around The World)、アヴィエーション(Aviation)【B】B&B、バカルディ(Bacardi)、バラライカ(Balalaika)、バンブー(Bamboo)、バーバラ(Barbara)、ベボー・カクテル(Bebbo Cocktail)、ベリーニ(Bellini)、ビトウィーン・ザ・シーツ(Between The Sheets)、ビジュー・カクテル(Bijou Cocktail)、ブラック・ルシアン(Black Russian)、ブラック・ヴェルヴェット(Black Velvet)、ブラッド&サンド(Blood & Sand)、ブラッドハウンド(Bloodhound)、ブラッディ・メアリー(Bloody Mary)、青い珊瑚礁(Blue Coral Reef)、ブルー・ハワイ(Blue Hawaii)、ブルー・ムーン(Blue Moon)、ボストン・クーラー(Boston Cooler)、ブロンクス(Bronx)、ブルックリン(Brooklyn)、ブル・ショット(Bull Shot)【C】カイピリーニャ(Caipirinha)、カルーソ(Caruso)、シャンパン・カクテル(Champagne Cocktail)、チャーリー・チャプリン(Charlie Chaplin)、チェリー・ブロッサム(Cherry Blossom)、シカゴ(Chicago)、チチ(Chi-Chi)、クローバー・クラブ(Clover Club)、コペンハーゲン(Copenhagen)、コスモポリタン(Cosmopolitan)、キューバ・リブレ(Cuba Libre)【D】ダイキリ(Daiquiri)、ドッグズ・ノーズ(Dog’s Nose)【E】アースクェイク(Earthquake)、エッグ・ノッグ(Egg Nog)【F】フレンチ75(French75)、ファジー・ネーブル(Fuzzy Navel)【G】ギブソン(Gibson)、ギムレット(Gimlet)、ジン・リッキー(Gin Rickey)、ジン&ビターズ(Gin & Bitters)、ジン&イット(Gin & It)、ジン・フィズ(Gin Fizz)、ジン・トニック(Gin & Tonic)、ゴッドファーザー(Godfather)、グラスホッパー(Grasshopper)【H】ハーベイ・ウォールバンガー(Harvey Wallbanger)、ヘミングウェイ・スペシャル(Hemingway Speccial)、ホーセズ・ネック(Horse’s Neck)、ホット・バタード・ラム(Hot Buttered Rum)【I】アイリッシュ・コーヒー(Irish Coffee)【J】ジャック・ローズ(Jack Rose)、ジョン・コリンズ(John Collins)【K】カミカゼ(Kamikaze)、キール(Kir)、キッス・オブ・ファイア(Kiss Of Fire)、ニッカーボッカー(Knickerbocker)【L】レオナルド(Leonard)、ロングアイランド・アイス・ティー(Long Island Iced Tea)【M】マイ・タイ(Mai-Tai)、マミー・テイラー(Mamie Taylor)、マンハッタン(Manhattan)、マルガリータ(Margarita)、マルチネス・カクテル(Martinez Cocktail)、マティーニ(Martini)、ボンド・マティーニ(Martini: James Bond Martini)、メアリー・ピックフォード(Mary Pickford)、メロン・ボール(Melon Ball)、マイアミ(Miami)、ミリオン・ダラー(Million Dollar)、ミリオネア(Millionaire)、ミモザ(Mimosa)、ミント・フラッペ(Mint Frapp?)、ミント・ジュレップ(Mint Julep)、モヒート(Mojito)、モンテカルロ(Monte Carlo)、モスコー・ミュール(Moscow Mule)、マウント・フジ(Mount Fuji)、ミスター・マンハッタン(Mr. Manhattan)【N】ネグローニ(Negroni)、ニューヨーク(New York)、ニコラシカ(Nikalaschka)【O】オールド・ファッションド(Old Fashioned)、オールド・パル(Old Pal)、オリンピック(Olympic)、オレンジ・ブロッサム(Orange Blossom)、オーガズム(Orgasm)【P】パナシェ(Panach?)、パラダイス(Paradise)、パリジャン(Parisian)、ペグー・クラブ(Pegu Club)、ピーニャ・コラーダ(Pi?a Colada)、ピンク・レディ(Pink Lady)、ピスコ・サワー(Pisco Sour)、プランターズ・パンチ(Planter’s Punch)、プレジデンテ(Presidente)【R】レッド・アイ(Red Eye)、ロブ・ロイ(Rob Roy)、ラスティ・ネイル(Rusty Nail)【S】ソルティ・ドッグ(Salty Dog)、サングリア(Sangria)、サゼラック(Sazerac)、スクリュー・ドライバー(Screwdriver)、シー・ブリーズ(Sea Breeze)、セックス・オン・ザ・ビーチ(Sex On The Beach)、シャムロック(Shamrock)、シャンディ・ガフ(Shandy Gaff)、上海(Shang-Hai)、サイドカー(Sidecar)、シンガポール・スリング(Singapore Sling)、スカイ・ダイビング(Sky Diving)、スレッジ・ハマー(Sledge Hammer)、サイレント・サード(Silent Third)、スネーク・バイト(Snake Bite)、スノーボール(Snowball)、スプリッツァー(Spritzer)、スプモーニ(Spumoni)、スティンガー(Stinger)、ストロー・ハット(Straw Hat)【T】テキーラ・サンライズ(Tequila Sunrise)、テキーラ・サンセット(Tequila Sunset)、ティツィアーノ(Tiziano)、トム&ジェリー(Tom & Jerry)、トム・コリンズ(Tom Collins)【W】ウイスキー・ハイボール(Whisky Highball)、ウイスキー・マック(Whisky Mac)、ウイスキー・ミスト(Whisky Mist)、ウイスキー・サワー(Whisky Sour)、ホワイト・レディ(White Lady)、ワイン・クーラー(Wine Cooler)、【X】X.Y.Z.【Y】楊貴妃(Yan Kuei Fei)、横浜(Yokohama)、雪国(Yukiguni)【ノン・アルコール】シンデレラ(Cinderella)、フロリダ(Florida)、パーソンズ・スペシャル(Parson’s Special)、プッシー・フット(Pussy Foot)、シャーリー・テンプル(Shirley Temple)こちらもクリックして見てねー!→【人気ブログランキング】

2012/06/14

コメント(0)

-

【全面改訂版】カクテル--その誕生にまつわる逸話(3)/6月12日(火)

【おことわり】レシピは標準的なもので、絶対的なものではありません。文献やバーテンダーによっては違う割合、違う材料でつくっていることもあります/レシピの丸カッコ内の数字(単位)はmlです。◆カクテル ―― その誕生にまつわる逸話(2012年版:ABC順)(3) 7.エンジェル・キス(Angel’s Kiss)【レシピ】カカオ・リキュール、ブルネル、ブランデー、ヴァイオレット・リキュール、生クリ―ムの5種(10~15mlずつ)を積み重ねるプースカフェ・スタイル。 【スタイル】ビルド 【グラス】プースカフェ・グラス 誕生の詳しい経緯や命名の由来は不明。冒頭のレシピは、サヴォイ・カクテルブック(1930年刊)のものだが、ハリー・マッケルホーンのカクテルブック(1919年刊行)に紹介されている「エンジェル・キス」のレシピはカカオ・リキュール(クレーム・ド・カカオ)に生クリームをフロートさせるだけとなっている。 サヴォイ・カクテルブックには、「エンジェル・ティップ」というよく似た名のカクテルも登場するが、このレシピは、なぜかハリー・マッケルホーンの「エンジェル・キス」と同じである。なぜ入れ替わってしまったのか理由はよくわからない。 日本では1950年代には伝わっているが当初、冒頭のレシピのカクテルは「エンジェル・ティップ」と呼ばれ、「エンジェル・キス」のレシピはマッケルホーンのと同じだった。日本でも名前の入れ替わりが発生したことになるが、こちらもその理由は不明。 1971年刊の今井清氏のカクテルブックでは、前述の入れ違いは解消しているが、レシピはヴァイオレット・リキュール(クレーム・ド・ヴァイオレット)抜きの4種類でのプースカフェとなっている。 【確認できる日本初出資料】オーソドックス・カクテルズ(落合芳明著、1955年刊)。 ************************************** 8. アラウンド・ザ・ワールド(Around the World) 9. アヴィエーション(Aviation) ※いずれも【2016~19年改訂新版】で記述内容を更新しました。そちらをご覧ください。こちらもクリックして見てねー!→【人気ブログランキング】

2012/06/12

コメント(0)

-

映画「外事警察--その男に騙されるな」/6月11日(月)

国際テロリストの摘発などにあたる警視庁公安部外事4課の刑事の姿を描いた物語「外事警察――その男に騙されるな」を観てきました。 麻生幾氏の同名小説を原案に、その活動がベールに包まれている警察の外事部門を取り上げた異例の作品です。一般市民の弱みにつけ込んで脅してスパイに仕立て上げたり、時には身内の警察も騙したり、官邸の官房調査費を捜査に流用したり、もう何でもありの描写です。 日本にウランが持ち込まれたという情報をもとに、渡部篤郎演じる主人公の刑事が捜査を開始。国際テロリストグループ摘発のため、最後は民間人を装って韓国に渡るという物語。映画には韓国俳優キム・ガンウが日本作品に初登場し、僕の大好きな(笑)真木よう子がスパイに仕立てられる主婦役を演じています(写真はPRポスター=(C)SDP/東映)。 映画で描かれているディテールがどこまでが真実なのかは、観る人の想像に任せるしかありませんが、警察の外事部門の人とも多少付き合った経験があるうらんかんろとしては、細かい部分の描写など、なかなかよく出来た映画で、緊迫感あふれるスリリングな内容は十分に楽しめました。 ただし映画は、原作とはかなり違います。原作は中東のテロリストとの攻防(登場人物もかなり違います)ですが、映画では、北朝鮮(映画では「あの国」という表現に徹していましたが)のスパイとの闘いです。 映画は難を言えば、肝心のクライマックスのシーンが長くて冗漫でした。セリフが長過ぎて、観ていて少しダレました。それまですごくテンポが良かったのに、あのシーンで足踏みしてしまったのはとても残念でした。 原作を読んでから映画を観に行った僕の結論としては、はっきり言って原作の方が面白いですが、映画もそれなりによく出来ていますので、観ても損はないと思います。ご興味とお時間のある方はぜひどうぞ。こちらもクリックして見てねー!→【人気ブログランキング】

2012/06/11

コメント(0)

-

伝説の「ブル・ショット」を味わった/6月9日(土)

2010年10月9日の日記で、東京・丸の内にある「東京會舘」のBarにお邪魔して、名物の會舘フィズを味わったことを記しました。 東京會舘をあまりよく知らない方のために、前回とのダブりを承知で少し説明しておけば、1922年(大正11年)創業で、宴会場とフランス料理店、Bar等を備えた格式と風格のある建物です(写真左=初代の東京會舘 (C)東京會舘のパンフから)。 現在の東京會舘は1971年(昭和46年)、同じ丸の内エリアで移転したので、建物としては2代目ですが、その歴史と伝統を十分に受け継いでいます。 そして、この東京會舘のもう一つの名物は、「メインバー・ロッシーニ(Main Bar Rossini)」。日本のBarの歴史を語る際、欠かせない酒場です。数多くのバーテンダーがここから育ち、沢山のカクテルがここから日本全国へ普及していきました。 東京會舘は敗戦直後の1945年、米進駐軍に接収されました。そして、GHQ本部に近いこともあって、メイン・バーは米軍将校専用のBarとなりました。ここを利用した米軍将校を通じて、そこで働く日本人バーテンダーは、それまであまり知らなかった新しいカクテルを次々と覚えていくのです。 この東京會舘のBarからは、日本にマティーニを広めた恩人とも言える今井清氏(故人)も育ちました(写真右=初代・東京會舘のメイン・バー (C)同會舘のパンフから)。 そして、この東京會舘から日本じゅうのホテルや街場のBarへ広がったスタンダード・カクテルは数知れません。例えば、マティーニ(Martini)、ジン・リッキー(Gin Rickey)、モヒート(Mojito)、マルガリータ(Margarita)、ミント・ジュレップ(Mint Julep)、サイドカー(Sidecar)、ブル・ショット(Bull Shot)…。とくにマティーニをオン・ザ・ロックで飲むスタイルは、日本ではここから始まったと言われています。 前回うらんかんろがお邪魔した際は、GHQ最高司令官・マッカーサー元帥がこよなく愛したというミルク入りのジン・フィズ、「會舘フィズ(Fizz)」を味わいました。そして先日、二度目の訪問が実現しました。僕は、とりあえず名物のカクテルはすべておさえておきたいと思い、まずマティーニ・オン・ザ・ロックを注文しました。 今井さんは確かジンはゴードンを使ったと聞いていました。だが、ジンはビフィーターでした(まぁジンの銘柄には、僕はそうこだわらない)。つくってくれたバーテンダーに、ジンとベルモットの割合を尋ねると、「ステアするミキシンググラスをベルモットで濡らす程度で、ほとんどがジンですね」との答えでした。 さて2杯目はもちろん、東京會舘のもう一つの名物「ブル・ショット」(写真左)。ウオッカのコンソメ・スープ割りというちょっと変わったカクテルですが、夏はアイスで、冬はホットで飲むことができます(ビーフ・コンソメを使うBarもありますが、東京會舘はチキン・コンソメを使います)。 ただし通常、冷蔵庫ではゼラチン状に固まってしまうコンソメを温めなおしてからまた冷やすというめんどくさい手順が必要です。だから日本では普通のBarでは、このカクテルをメニューに入れているところかなり少ないと思います。 このカクテルのポイントはなんと言っても、コンソメのクオリティです。その点、宴会場やレストランを持つ東京會舘は上質のコンソメ・スープを常備しています。だからこのブル・ショットの美味しさは格別です。ウオッカとコンソメが別々に出てきて、自分で好きな濃さで味わえるのも嬉しい心遣いです。 皆さんも東京會舘を訪れる機会があれば、ぜひ、會舘フィズとともに、このブル・ショットを味わってみてください。感動すること間違いなしです(でも、手が込んでいるだけ、お値段はちょっとお高~いです)。【東京會舘メイン・バー】東京都千代田区丸の内3-2-1 電話03-3215-2113 午前11時半~午後10時 日祝休こちらもクリックして見てねー!→【人気ブログランキング】

2012/06/09

コメント(0)

-

【全面改訂版】カクテル--その誕生にまつわる逸話(2)/6月8日(金)

◆カクテル ―― その誕生にまつわる逸話(2012年版:ABC順)(2) 4.アラスカ(Alaska) 5.アレクザンダー(Alexander) 6. アメリカーノ(Americano)いずれも【2016~19年改訂新版】で記述内容を更新しています。そちらをご覧ください。こちらもクリックして見てねー!→【人気ブログランキング】

2012/06/08

コメント(0)

-

本物のスウィズル・スティックで「ラム・スウィズル」を/6月8日(金)

馴染みのBarでマスターが「こんなん入ったんですが、やってみますかー?」と言ってきました。それはお酒ではなく、“道具”です。「スウィズル・スティック」と言います。 「これ使って、ラム・スウィズルつくってみましょか?」と。ラム・スウィズルは、19世紀末からある古典的なカクテルです。 「スウィズル(Swizzle)」の語源は、 Switch(小枝)が転訛したものといわれ、“ちょっとそこらの枝で、グルグルかき回した飲み物”ということらしいです。 スウィズル・スティックは、三つまた、あるいは四つ・五つまたに分かれた熱帯樹の小枝のことで、一種のマドラーです。 マスターが見せてくれたスティックは真っ白な色をしていたので、そのように見せて作ったプラスチック製なのかと最初思いましたが、見てみると、本物の枝を白く塗ったものでした。 「ラム・スウィズル」は、西インド諸島生まれと伝わるドリンクです。19世紀のカクテルブックにも登場する、長い歴史を持ったカクテルです。 ラムなどのベース・スピリッツに、ライム(レモン)・ジュース、砂糖、ビターズなどを注ぎ、氷(クラッシュド・アイス)を加え、スウィズル・スティック(Swizzle Stick)で、グラスの外側に霜がついたような状態になるまで、急速にかき混ぜてつくります。 激しくかき回すので、お酒に気泡がいっぱい入って、とてもなめらかな味わいになっていました。爽やかな夏向きの飲み物です。皆さんも、もしスウィズル・スティックがあるBarに行かれたら、ぜひ頼んでみてください。こちらもクリックして見てねー!→【人気ブログランキング】

2012/06/08

コメント(0)

-

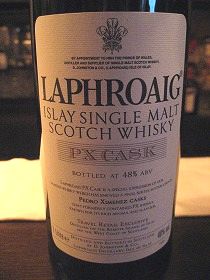

ペドロヒメネス樽熟成・ラフロイグ/6月7日(木)

馴染みのBarで、見たことのないオフィシャルのラフロイグ(英スコットランド・アイラ島産のスコッチモルト)を味わいました。 訪れた日、マスターが旅先のパリから持ち帰ったばかりの「ペドロヒメネス(超甘口のシェリー)樽熟成」です。 ペドロヒメネス樽熟成と言っても、最初から最後までその樽で熟成させたということではありません。ラベルに記されている説明では「final subtle maturation in(Pedro Himenez Cask)」ということですから、最後の1、2年間だと思います。 味わってみると、そんなに甘ったるくはなく、程よい甘さが、あのラフロイグのスモーキーさに見事に調和していました。ボディには奥行きもありました。 そのうち、きっと日本にも輸入されるでしょうが、皆さんも機会があれば、ぜひ試してみてください。こちらもクリックして見てねー!→【人気ブログランキング】

2012/06/07

コメント(0)

-

禁酒法時代を伝える“証人”が…/6月5日(火)

懇意にしているBARのマスターが、海外のオークションでとんでもないものを落札しました。 これ、何だと思いますか? 金属製で出来ていて、正面から見るとしゃもじのような形をしています(長さは約25cm、幅は12cmくらいです)。 中央に鏡のようなものがはめられています。コンコンとノックする金属製のバーのようなものも付いています(バーは可動式です)。 裏返すとこんな風になっています。直径3cmくらいの大きさのガラスの「覗き窓」のようなものがあります。 覗き窓は黒い蓋で閉じられています。単眼鏡でも、望遠鏡でもなさそうです。 そばに小さなレバーがあったので、下へさげると、黒い蓋が開き、光が入ってきました。 もう分かりましたか? 実はこれ、米国の禁酒法時代(1920~33)の“もぐり酒場”のドアに付いていた覗き窓なんです。 蓋が開いた覗き窓をのぞいてみました。向こう側が意外とよく見えます。意外と視野は広いです。 そうか、表側はマジックミラーだったのか…。この時代にもう、マジックミラーってあったんですね。 この覗き窓を挟んで、表(店外)の客と裏側(店内)のドア番の男との間で、さまざまなドラマがあったのでしょうね。 声が聞こえたのかどうかは、わかりません。顔見知り(常連客)の場合はすぐにドアは開いたのでしょう。会員証で確認したとも伝わっています。 顔にあまり見覚えのない客や初めて訪れる客は、会員証やあらかじめ決められた指サインか、(声が聞こえた場合は)合い言葉で確認したうえで、店内へ入れてもらったのでしょう。 禁酒法時代をずっと見てきた「覗き窓」。この時代にとても興味を持つうらんかんろは、初めて見る貴重な“証人”に出合って、とても感慨深いものがありました。 こちらもクリックして見てねー!→【人気ブログランキング】

2012/06/05

コメント(0)

-

【全面改訂版】カクテル--その誕生にまつわる逸話(1)/6月3日(日)

◆カクテル ―― その誕生にまつわる逸話(2012年版:ABC順)(1)【おことわり】レシピは標準的なもので、絶対的なものではありません。文献やバーテンダーによっては違う割合、違う材料でつくっていることもあります/レシピの丸カッコ内の数字(単位)はmlです。 1.アディオス・アミーゴス(Adios, amigos)【レシピ】ホワイト・ラム(30)、ブランデー(15)、ジン(15)、ドライ・ベルモット(15)、ライム・ジュース(またはレモン・ジュース)(20) 【スタイル】シェイク 【グラス】ラージ・カクテルグラス 3種類のスピリッツをベースにした、ユニークなカクテル。スペイン語で「さらば、友よ!」との意味のカクテルだが、誕生の経緯や考案者は不明。おそらくは、友との別れに際して、飲むカクテルとして考案されたのだろう。 著名な「トレーダー・ヴィック・バーテンダーズ・ガイド(Trader Vic Bartender's Guide)」=1947年刊=でも紹介されており、欧米では少なくとも1940年代には誕生していた可能性が高い。日本にも1950年代には伝わっていたものと思われる。 欧米の専門サイトでは、同名で別レシピのものも紹介されているが、こちらはとてつもない量とアルコール度数のヘビーなカクテルである。レシピ(=2人分に匹敵する量!)は、ゴールド・テキーラ(20)、ダーク・ラム(20)、ジン(10)、ウオッカ(10)、アマレット(10)、グランマルニエ(10)、カルーア(10)、トリプルセック(10)、クランベリー・ジュース(適量)。シェイクしてロック・スタイルで。 【確認できる日本初出資料】カクテール全書(木村与三男著、1962年刊)。 ************************************** 2.アドミラル(Admiral)【レシピ】ヨーロピアン・スタイル:ジン(30)、チェリー・ブランデー(20)、ライム・ジュース(15)/アメリカン・スタイル:ドライ・ベルモット(40)、バーボン・ウイスキー(20)、レモン・ジュース(15)、レモン・ピール【スタイル】シェイク 【グラス】カクテルグラス ヨーロピアン、アメリカンという2つのレシピが伝わるが、そのレシピの違いから考えると、それぞれ独立した形で考案されたと考えるのが、無難だろう。 「アドミラル」とは海軍提督の意。おそらくは英国内(海軍内?)発祥のカクテルと思われる。英海軍では、上級士官にはジンが、下級士官にはラムが支給されるのが一般的だった。上級士官でも将官クラスになると、パーティーなどではこのようなカクテルが振舞われたという。 ヨーロピアン・スタイルの誕生経緯や考案者ついては詳細不明だが、有名な「シンガポール・スリング」の現代レシピ(ハリー・クラドックが1920年代に考案)によく似ており、このバリエーションとして誕生した可能性も。 なお、アメリカン・スタイルが考案されたのは、1933年以降(米国の禁酒法廃止後)の30年代で、考案者はあの有名なジャズ・ミュージシャンのべニー・グッドマンと伝わり(欧米の複数のWEBサイト情報)、1956年刊の「エスクワイア・ドリンクブック」でも紹介されている。 欧米では、この「アドミラル」を取り上げているカクテルブックはなぜか少ない。現時点で確認した限りでは、「トレーダー・ヴィック・バーテンダーズ・ガイド」(1947年刊)くらい。日本では、1971年発行の文献がヨーロピアン・スタイルの「アドミラル」を紹介しており、少なくとも60年代には伝わっていたと思われる。 なお国内外のWEBサイトでは、カクテル「アドミラル」は数多く紹介されている。内訳では、ヨーロピアン・スタイルが優勢で、アメリカン・スタイルは2割ほど。 【確認できる日本初出資料】カクテルの本(間庭辰蔵著、1959年刊)※ジン・ベース ************************************** 3.アドニス(Adonis)【2016~19年改訂新版】で記述内容を更新しました。そちらをご覧ください。こちらもクリックして見てねー!→【人気ブログランキング】

2012/06/03

コメント(0)

-

【予告】新連載「全面改訂版:カクテル--その誕生にまつわる逸話」/6月2日(土)

2年ほど前、うらんかんろは個人的な好奇心・関心から、様々なカクテル(約150種類)の誕生にまつわる逸話を、可能な限り集めてA4判約20頁の資料(「Cocktail:その誕生にまつわる逸話」)=写真左下=にしたことがありました。 きっかけは、ある馴染みのBARのマスターから「お客さんから、『このカクテルの名前の由来って何ですか?』と聞かれた時、いちいち本で調べるのはめんどくさいから、一つにまとめたカンニングペーパーのような資料があればいいなぁといつも思うんだけど、**さん作ってよー」と頼まれたことでした。 完成した資料は、頼まれたマスターと僕だけの物にしてしまうのはもったいないので、個人的に親しいBARのマスターらに渡したり、遠方の方には送ったりしました。これまでに約100人近い方に差し上げたかなと思います。 この資料は新たな事実に出合った場合、その都度追加・修正してきましたし、間違いの指摘があった場合も訂正してきました。しかし一度文書の形で渡してしまった方に、その後修正された資料をいちいちお届けするということまでは、残念ながらできていませんでした。 さらに、2年前に資料を作成した際、一番参考にした英語版Wikipediaや欧米の専門サイトの記載内容がその後、改めて見てみると、かなり変わっている(新しく修正されている)ことが分かりました。 このため今回は、常に最新の知見を反映できるようにと、ペーパー(文書)ではなく、データ(WEB情報)として、ゼロから全面改訂版を作ろうと考えました。すでに文書をお渡ししている方は、誠に申し訳ありませんが、今回公開するデータ(連載)を元に、新たにご自分専用のファイルを作っていただければ幸いです。 また、今回初めてこの連載をご覧になるバーテンダーの方でご興味のある場合も、ぜひファイリングして頂ければ嬉しく思います(前回はベースのお酒別にまとめましたが、今回はABC順で紹介していきます)。【おことわり&御礼】この連載(資料作成)にあたっては、これまで定説とされてきたカクテルの逸話・伝説を鋭く分析し、その矛盾をいくつか指摘された石垣憲一氏の著書「カクテル ホントのうんちく話」(2008年、柴田書店刊)には、とてもお世話になりました。著作権法違反にならない範囲で、その内容も引用・紹介させていただきました。この場をかりて石垣氏には敬意を表するとともに、心から感謝を申し上げたいと思います。さらにご興味のある方は、ぜひ石垣氏の原著もお読みいただければ幸いです。 また、古いカクテルブックに詳しく、貴重な文献も所蔵されているBarのマスター(複数)にも参考資料閲覧等でお世話になりました。とりわけ神戸のBar・Savoy HommageのMマスターと東京のBar・AnthemのAマスターには連載の趣旨にご理解いただき、快くご協力下さいました。さらに、洋酒ライターの石倉一雄氏にも様々な場面で貴重なご助言を頂きました。御三方にも、心から感謝申し上げます。 連載「全面改訂版:カクテル、その誕生にまつわる逸話」はあす3日(日)からスタートする予定です。ご愛読をよろしくお願いいたします。また連載の頻度は不定期となりますが、何卒ご了承ください。【主な参考文献】この連載にあたっては、上記・石垣憲一氏の著書以外にも、以下の文献を参考にさせていただきました。この場をかりて著者である先人の皆様へ心から感謝を申し上げます。また、インターネット上の酒関係のサイト(HP)からも、少なからぬ貴重な参考情報を頂きました。重ねて御礼申し上げます。 ・「カクテル(混合酒調合法)」(秋山徳蔵著、1924年刊) ・「コクテール」(前田米吉著、1924年刊)、 ・「カクテル」(安土禮夫著、1929年刊)、 ・「スタンダード・カクテルブック」(JBA編 村井洋著、1936年刊)、 ・「世界コクテール飲物辞典」(佐藤紅霞著、1954年刊)、 ・「オーソドックス・カクテルズ」(落合芳明著、1955年刊) ・「壽屋カクテルブック:Enjoy Your Favorite Recipes」(壽屋編、1955年刊)、 ・「洋酒 ストレートからコクテールまで」(佐藤紅霞著、1957年刊)、 ・「カクテル・ガイド」(落合芳明著、1961年刊)、 ・「洋酒とカクテル」(斎藤良美著、1962年刊)、 ・「カクテール全書」(木村与三男著、1962年刊) ・「JBAカクテルブック」(JBA編、1963年刊)、 ・「カクテル小辞典」(今井清&福西英三著、1967年刊) ・「酒の百科」(石野誠著、1969年刊)、 ・「たのしむカクテル」(今井清著、1976年刊)、 ・「カクテル・マニュアル」(堀井浩一著、1977年刊)、 ・「カクテル入門」(福西英三著、1982年刊)、 ・「すてきな夜にはカクテル」(木村与三男著、1983年刊)、 ・「ザ・サントリー・カクテルブック」(サントリー&電通編、1984年刊) ・「バーテンダーズ・マニュアル」(福西英三ら3氏共著、1987年初版)、 ・「新カクテール全書」(木村与三男著、1989年刊) ・「NBAオフィシャル・カクテルブック」(1990年初版)、 ・「カクテル・ハンドブック」(花崎一夫著、1990年刊)、 ・「カクテルズ」(福西英三著、1994年刊)、 ・「スタンダード・カクテル」(毛利隆雄著、1996年刊)、 ・「ザ・ベスト・カクテル」(花崎一夫著、1998年刊) ・「ちょっと大人のカクテルストーリー」(橋口孝司著、1999年刊) ・「HBAバーテンダーズ・オフィシャルブック」(2006年初版) ・「ハウ・トゥ・ミックス・ドリンク(How to Mix Drink): The Original Cocktail Guide」 (Jerry Thomas著、1862年初版、1999年再版) ・「173 プレプロヒビション・カクテルズ(173 Pre-Prohibition Cocktails)」 (Tom Bullock著、1917年刊、2001年再刊) ・「ハリーズABC・オブ・ミキシング・カクテルズ(Harry's ABC of Mixing Cocktails)」 (Harry MacElhone他著、1919年初版、1986年再版)、 ・「バーフライズ・アンド・カクテルズ(Barflies and Cocktails)」(Harry MacElhone他著、1927年刊) ・「サヴォイ・カクテルブック(The Savoy Cocktail Book)」 (Harry Craddock編 1930年初版、2002年日本語版刊)、 ・「アーティストリー・オブ・ミキシング・ドリンクス(The Artistry Of Mixing Drinks:The Ritz Bar, Paris)」(Frank Meier著、1934年刊)、 ・「ウォルドルフ・アストリア・バー・ブック(The Old Waldorf-Astoria Bar Book)」 (A.S.Crockett著、1935年刊、2003年再版) ・「ミスター・ボストン・バーテンダーズ・ガイド(Mr.Boston Bartender's Guide)」 (1935年初版、40年版~90年版) ・「カフェ・ロイヤル・カクテルブック(Cafe Royal Cocktail Book)」 (W.J.Tarling著、1937年刊) ・「バーテンダーズ・ガイド(Bartender's Guide)」(Trader Vic著、1947年刊) ・「エスクワイア・ドリンクブック(Esquire Drink Book)」 (Frederic Birmingham編、1956年刊) ・「オフィシャル・ミキサーズ・マニュアル(The Official Mixer's Manual)」 (Patrick Gavin Duffy著、1956年刊) ・「ザ・カクテル・バー(The Cocktail Bar: How To Make Exiciting Cocktails)」 ("Charles"著、1960年刊) ・「ザ・バーテンダーズ・ガイド(The Bartender's Guide)」(Patrick Gavin Duffy著、1970年刊) ・「ブースズ・ハンドブック・オブ・カクテルズ & ミクスド・ドリンクス(Booth's Handbook of Cocktails & Mixed Drinks)」(John Doxat著、1977年刊) ・「ザ・バーテンダーズ・スタンダード・マニュアル(The Bartender's Standard Manual)」(Fred Powell著、1979年刊) ・「ニューヨーク・バーテンダーズ・ガイド(New York Bartender's Guide)」 (Sally Ann Berk著、1995年刊) ・「クラフト・オブ・ザ・カクテル」(The Craft Of The Cocktail)(Dale DeGroff著、2002年刊) ・「ジ・エッセンシャル・カクテル」(The Essential Cocktail:The Art Of Mixing Perfect Drinks)(Dale DeGroff著、2008年刊) こちらもクリックして見てねー!→【人気ブログランキング】

2012/06/02

コメント(0)

-

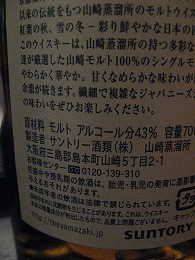

再び「ラベル表示」問題で、サントリー社に問う!/6月1日(金)

5月2日の日記で、サントリー社の「角瓶」の「ラベル表示」問題を取り上げました。そして、その日記でのうらんかんろの批判的な問題提起について、ブレンダーの方から頂いた見解を、5月17日の日記で紹介しました。 「ラベル表示」の件についてはこれ以上言ってももう空しいので、再び取り上げないつもりでした。しかし、先日初めて味わった新「山崎」「白州」のボトルの裏側のラベルを見て、うらんかんろは驚きました。 「これは、もうひとこと言っておかねばいけないと思った」ので、あえて書かせていただきます。この文章をお読みになった、心あるサントリー社の関係者がいらっしゃればぜひご見解を聞かせていただきたいと思います。 先般、角瓶で指摘したのは、「なぜ製造者の住所を(サントリー発祥の地である)従来の大阪から東京に変えたのか」でしたが、これに対しては「2008年に『持ち株会社』化して、製造者である(子会社の)サントリー酒類(株)の本社登記が東京都港区台場2丁目に変わったので、法律上やむを得なかった」という説明でした。僕も十分には納得できなかったけれど、しぶしぶ了承しました。 しかし、今回の発売された新「山崎」「白州」のボトルの裏ラベルがどうなっているか、皆さん、機会があれば一度とくとご覧ください。製造者は、「山崎」も「白州」も「サントリー酒類(株)」となっているのは「角瓶」と同じですが、その住所は驚くなかれ、「山崎」は「大阪府三島郡島本町」となっているのです。 そして、さらにもっと驚いたのは「白州」の裏ラベルはについては「東京都港区台場2丁目」となっているのです(え!? 白州はいつからお台場で蒸留し始めたんだ?)。 「山崎」と同じ理屈であれば、当然白州蒸留所がある「山梨県北杜市白州町」としなければおかしいはずです。この首尾一貫のなさは、いったい何なのでしょうか? 法的にはこれでいいのでしょうか? 「山崎」は山崎蒸留所のモルトしか使っていないからこれでいいのだ、しかし「白州」は白州蒸留所以外のモルトも混ぜているから、本社登記のある東京都にしたのだと言うのでしょうか?(しかし、パンフレットには白州以外のモルトを使っているなど一切書いていません)。 両銘柄の裏ラベルの「不統一」の理由はいったい何なのでしょうか? これが許されるならば、あの「角瓶」だって製造者住所は、法的にも、サントリー発祥の大阪市北区堂島浜2丁目でも許可されたのではないのでしょうか。 さて、この疑問にサントリーの担当者はどう答えてくれるのでしょうか? 回答がありましたら、またこの日記でご紹介したいと思います。こちらもクリックして見てねー!→【人気ブログランキング】

2012/06/01

コメント(0)

全19件 (19件中 1-19件目)

1