読書案内「水俣・沖縄・アフガニスタン 石牟礼道子・渡辺京二・中村哲 他」 20

読書案内「鶴見俊輔・黒川創・岡部伊都子・小田実 べ平連・思想の科学あたり」 15

読書案内「BookCoverChallenge」2020・05 16

読書案内「リービ英雄・多和田葉子・カズオイシグロ」国境を越えて 5

映画 マケドニア、ボスニア・ヘルツェゴヴィナ、クロアチア、スロベニアの監督 6

[映画 日本の監督 タ行・ナ行・ハ行 鄭] カテゴリの記事

全26件 (26件中 1-26件目)

1

-

早川千絵「プラン75」パルシネマno56

早川千絵「プラン75」パルシネマ パルシネマの2本立てで見ました。賛否はともかく話題になっていっている映画です。早川千絵という監督の「プラン75」です。 疲れました。もう、その一言で済ませばいいという思いもありますが、カチンと来たところを記録しておこうとと思います。 まずは、78歳で住居無し、家族なし、貯金なしという孤独で貧しい女性角谷ミチを演じた倍賞千恵子の熱演に拍手!です。死を覚悟した彼女の手のシルエットを映し出した演出も悪くありません。 彼女が、職場で知り合った女性たちとカラオケに行くのですが、そこで、ディック・ミネの名曲「リンゴの木の下で」を歌いますが、死に損なった彼女が夕陽を見ながらもう一度、その歌をたどたどしく歌うシーンも悪くありません。こんな歌詞の歌です。ボクの世代までの人であれば歌える人が、結構、いらっしゃる歌で、元はアメリカの歌だったと思います。倍賞千恵子の歌声を久しぶりに聞きました。♪リンゴの木の下で明日また会いましょう黄昏赤い夕陽西に沈む頃に楽しく頬寄せて恋をささやきましょう真紅に燃える想いリンゴの実のように♪ 死をとまどう老人たちの相手をする市役所の職員を演じた、二人の若い俳優、磯村勇斗と河合優実も悪くありません。移民労働者として、より高給な職場を求めて死体処理施設で働くことになるマリア(ステファニー・アリアン)もリアルでした。 にもかかわらず、ボクは何にカチン!ときているのでしょう。 最近、集団自決という言葉が世間をにぎわせていますが、この映画と同じ現象だと思います。人を殺すこと、それが他殺であれ、自殺であれ、それを否定することは人権以前の問題だということが見落とされているのではないでしょうか。人は如何なることがあろうとも、「明日またリンゴの木の下で出会うこと」を保証し合う、「集団自決」や「プラン75」に対する反論の論拠を模索しなければならないにもかかわらず、例えば、集団自決であれば、発言者をメディアから隠したり、情緒的な反論を繰り返すだけで、社会思想として根本を見据えた反論はどこからも出ていないのではないでしょうか。 この映画にも、具体的な反論の描写はありません。人間もまた、死体になれば、ただのゴミであることはクローズアップされて、危機感を煽りますが、生きている人間をゴミとして扱わないためには何が必要なのか、問いかけもありませんし、提示もありません。描かれているのは善意の情緒の兆しだけです。夕日を眺めて「リンゴの木の下で」を口ずさんだ老婆はどこに行くのでしょうね。この映画を見終えた老人たちに対して「皆さん、こうなりますよ、覚悟してくださいね!」とでもいう現状肯定のプロパガンダ映画になってしまう恐れがあることに監督自身が気付いていないのではないかという疑いを強く持ちました。 まあ、もう一つ言えば、文化庁の助成金や笹川日仏財団などという怪しげな団体がスポンサーとして名を連ねていましたが、そういうお金で、こういう作品を撮って大丈夫なのですかということですね。映画館にいたのは、ほぼ該当者ばかりでしたよ。皆さん、帰り道では預金の額や年金の額を思い浮かべていらっしゃったに違いないと思うと、やっぱり、カチン!とくるわけですね(笑)監督 早川千絵脚本 早川千絵脚本協力 ジェイソン・グレイ撮影 浦田秀穂美術 塩川節子音楽 レミ・ブーバル編集 アン・クロッツキャスト倍賞千恵子(角谷ミチ)磯村勇斗(岡部ヒロム)たかお鷹(岡部幸夫)河合優実(成宮瑶子)ステファニー・アリアン(マリア)大方斐紗子(牧稲子)串田和美(藤丸釜足)2022年・112分・G・日本・フランス・フィリピン・カタール合作2023・04・11-no051・パルシネマno56

2023.04.12

コメント(0)

-

中江功「Dr.コトー診療所」109ハットno18

中江功「Dr.コトー診療所」109ハット マンガは、ずっと昔に読みました。テレビでやっていたのは見たようなまなかったような、ただ、主演が吉岡秀隆君で、主題歌が中島みゆきということは知っていました。予告編とポスターの青い海に惹かれてお友達を誘いました。見たのは中江功監督の「Dr.コトー診療所」です。映画館は109ハットです。 今回、元気にしているのかどうか、なんとなく気になって顔を見に来たあの男のことは、トラさんの甥っ子のミツオだった頃から(たぶん10歳くらい)知っていました。気づくと、北の国から茶の間にやって来て、マア、明るい団欒をぶち壊しにするような、切ない青年になってテレビ画面に映っていました。ぼくは、今でも、純と蛍という兄と妹の名前を声に出して呟くと、涙がこぼれます。 大人になってからはドクター・コトーとか呼ばれて、南の果ての島で医者をしているらしいということは知っていましたが、スクリーンで顔を見るのは久しぶりでした。 奴も50歳を越えたそうですが、スクリーンの上では、相変わらずぶきっちょで、たぶん、本当はへたくそな演技で自転車をこいでいました。予想通り、南の島の海の風景はすばらしくて、奴が電動自転車などに乗って、遠くから見ても、いつもの奴というか、子供の頃からの奴のまま風景を横切って行くのが、なくてはならないような、ちょっと邪魔なような映画でした。 奴がここに座ってる必要があるかどうか、上のポスターをご覧になったらお分かりでしょ。でも、やっぱり座っていないとダメなんですね(笑)。「ここにいても、まあ、邪魔にならないところが持ち味だから、このままでいいか?」っていう感じですかね。 画面の中にいる本人も、やっぱり、どう見ても50歳を超えているわけですが、なぜか、やっぱり、超美しい(まあ、個人的好みかもしれませんが)柴崎コウなんていう女優さんとカップルで、なおかつ、その年になって新しく子供まで生まれるてくるという、厚かましいにもほどがある設定にはあきれましたが、マア、元気そうで何よりでした。 映画のしょっぱな、出だしの高橋海人と生田絵梨花のからみには、なんというか、あまりのへたくそさにドン引きしましたが、結果的には「頑張りましたね、〇!」という感じでしたし、小林薫とか筧利夫とか、ジタバタ演技が笑える泉谷しげるとか、まあ、好みの俳優さんたちが張り切っていらっしゃって楽しく拝見しました。 あくまでも、マンガ的、まあ、監督が、でしょうが、ありえないストーリー展開をゆずらなかったところが、ぼくには好印象でしたね(笑)。あの蒼ざめた海の彼方で、今まさに誰かが傷たんでいる♪まだ飛べない雛たちみたいに、ぼくはこの非力を嘆いている♪ 最後に中島みゆきの主題歌が聞えてきて、やっぱり涙してしまいましたね。映画はこの歌をなぞって作りたかったんでしょうね。それにしても、随所に映し出される「あの蒼ざめた海」は文句なしに素晴らしかったですね。監督 中江功原作 山田貴敏脚本 吉田紀子撮影 星谷健司 大野勝之美術 あべ木陽次編集 松尾浩音楽 吉俣良主題歌 中島みゆきキャスト吉岡秀隆(五島健助)柴咲コウ(五島彩佳)小林薫(星野正一)朝加真由美(星野昌代)時任三郎(原剛利)富岡涼(原剛洋)大塚寧々(西山茉莉子)高橋海人(織田判斗)生田絵梨花(西野那美)蒼井優(仲依ミナ)神木隆之介(杉本竜一)伊藤歩(安藤リカ)堺雅人(鳴海慧)大森南朋(坂野孝)泉谷しげる(安藤重雄)筧利夫(和田一範)2022年・134分・G・日本配給 東宝2022・12・20-no142・ 109ハットno18

2022.12.21

コメント(0)

-

平川雄一朗「耳をすませば」109ハットno16

平川雄一朗「耳をすませば」109ハット 11月5日の土曜日でした、夕方から昔のお友達と会う約束があって、時間をつぶすのに、ちょうどいい映画はないかと探して見つけました。「耳をすませば」の実写版です。カントリー・ロードこの道 ずっとゆけばあの街に つづいてる 気がするカントリー・ロード スタジオ・ジブリのアニメ映画「耳をすませば」を主題歌のカントリ―・ロードの、子供っぽい(悪口ではありません)訳詩で覚えていて、「おお、実写か!?」という気分で見ました。 雫ちゃんと聖司君、征爾君じゃなくて聖司君の、あの日から10年後のドラマでした。雫ちゃんは清野菜名さんというおねーさんで、聖司君は松坂桃李くんというおにーさんになっていました。 アニメと実写の真ん中位を狙った映画なのでしょうか、それとも、ただ、ただ、役者がへたくそなだけでしょうか、まあ、そういう映画だったのですが、見続けていると、だんだん、学芸会にも慣れてくるのでしょうね、結構楽しく見終えました。 不思議に思ったのは、アニメというか、マンガでは気にならないセリフ、例えば図書館の高坂先生(宮下かな子)と中学生の雫(安原琉那)の会話とかが、ものすごく不自然に聞こえることでした。映像がマンガだと耐えられるのですが、実写だと、どうも、見ているほうに違うことが起こるようですね。 猫のバロンの館の老主人の近藤正臣を「オジーちゃん」と呼び続けていたのも、なんか、変でした。もっとも、不自然になりかねないセリフを、普通のセリフとしてしゃべっていたのは、さすがの近藤正臣だったわけで、やっぱり、ほかの人がへたくそなだけの事だったのかもしれませんね(笑)。 まあ、勝手な感想ですが、アニメの時の主題歌カントリー・ロードは、へたくそな、いや、あどけない子供の歌になっていたのがよかったのですが、今回の「翼を下さい」は、そのパターンでは、今一、朝焼けの空とマッチし損ねていたのも、不思議でした。 なんとなくけなしてばかりのようですが、でも、雫ちゃん(清野菜名)のラストシーンの笑顔は可愛らしくてよかったですね。拍手!でした。監督 平川雄一朗原作 柊あおい脚本 平川雄一朗撮影 中山光一照明 藤井勇編集 山口牧子音楽 高見優主題歌 杏キャスト清野菜名(月島雫)松坂桃李(天沢聖司)山田裕貴(杉村竜也)内田理央(原田夕子)安原琉那(月島雫・中学生)中川翼(天沢聖司・中学生)荒木飛羽(杉村竜也・中学生)住友沙来(原田夕子・中学生)宮下かな子(高坂先生)近藤正臣(おじいさん)2022年・114分・G・日本配給 ソニー・ピクチャーズエンタテインメント・松竹109シネマズ・ハットno16

2022.11.06

コメント(0)

-

春本雄二郎「由宇子の天秤」シネ・リーブル神戸no158

春本雄二郎「由宇子の天秤」シネ・リーブル神戸 見終えてから半年以上たちます。見た映画は評判だった「由宇子の天秤」、監督は神戸の出身らしい春本雄二郎です。もう、忘れているようなものですが、とりあえず覚書として書き留めておくつもりで書いています。 とても好評なレビューがたくさんあります。テレビとか新聞とかのマスメディアのニュースの正体を暴いて、私たちが何にあおられて「モラル」そのものを失っているのか。事実を報道するはずの「ニュース」がいつのまにか商品としての「ニュース」へと作り替えられていく現代社会を活写した作品とでもいう評価です。 手持ちカメラによって主人公を追うという方法が、現実に生きる我々の全体性喪失の現実をリアルに再現して見せているという、映画製作の方法論上でも高く評価されているようです。 特に異論はありません。が、見終えたぼくは、それほど感心した作品ではありませんでした。 題名に「天秤」というカギ言葉をいれることで、次々と起こる出来事に対して、主人公である由宇子というドキュメンタリィー映像作家の「モラル」の相対性を浮き上がらせていきます。 が、彼女が追っていた女子高校生と男性教員の顛末に重ねるように、塾生である女子高生と父親との関係が描かれるあたりから「なんだかなあ」という気分が浮かんできて醒めてしまいました。 由宇子は自分の作品の商品価値のために、父親と共犯関係になりますが、女子高生の事故によってすべてが暴露され、高校生の父親に殴られて映画は終わります。殴った父親も、まあ、これは勝手な憶測ですが、DVの当事者であり、娘の売春癖の原因の一人であることをにおわせています。 事故で意識を失っているらしい女子高生はどうなったのでしょう?そう思った瞬間、由宇子の正義感やモラルが相対的なものに過ぎないことの以前に、春本雄二郎という監督もまた「天秤」を操って映画を撮っているのだろうかという疑問が浮かびました。 マイケル・サンデルという経済学者が「正義」を天秤に載せて世間をたじろがせたことがありました。あれから10年たちました。その時に感じたのは、話の設定の面白さはともかく、はたして正義は天秤に乗るのかどうかという疑問でしたが、今回の映画で感じた疑問とよく似ていると思いました。 リスク・マネージメントという流行りの考え方があります。どうすればリスクを最小限に抑えられるかという発想でマニュアル化された現実対処法です。あらゆる現場で重宝されているようですが、この考え方の弱さは、マネージメントしたはずのリスクが現実に起こったときの、ダメージ・ケアの不確かさではないでしょうか。要するに、現実に起こったときに我々を支えるはずのものが考えられていないのではないかという疑問をぼくは捨てることができないということです。 この映画は「正義」が受けたダメージについて、何の解決も方向性も示していません。それが現実的リアルだと言ってしまえばそれまでですが、実際にダメージを受けながら、結局、リスクマネージメントの発想から抜けきらない主人公の描き方は納得がいきませんでした。そこに、いかにも社会派めかしたこの監督の思想、あるいは社会観の薄っぺらさが露出しているという気がしました。 サンデルの正義論の反論できない不愉快さとどこか似ていますが、主人公といい、その父親といい、女子高校生の父親といい、描き方にどこか「上から目線」を感じたことが、たぶん、ぼくの不愉快の理由だと思います。 まあ、思い込みの感想なのですが、政治家の狙撃事件に騒いでいる世相をうかがいながら、メディアやニュース報道者のモラルについて、自分なりの思いこみを整理したくて書きました。監督 春本雄二郎脚本 春本雄二郎撮影:野口健司照明:根本伸一録音・整音:小黒健太郎美術:相馬直樹装飾:中島明日香小道具:福田弥生衣裳:星野和美ヘアメイク:原田ゆかりキャスト瀧内公美(木下由宇子)光石研(木下政志:由宇子の父)河合優実(小畑萌:高校生)梅田誠弘(小畑哲也:萌の父)松浦祐也(長谷部)和田光沙(志帆)池田良(医師)2020年・152分・G・日本2021・10・25・no99・シネ・リーブル神戸no158

2022.07.04

コメント(0)

-

野原位「三度目の正直」元町映画館no114

野原位「三度目の正直」元町映画館 若い映画ファンから勧められて見ました。監督の野原位という名前に聞き覚えがありましたが、黒沢清監督の「スパイの妻」、濱口竜介監督の「ハッピーアワー」で共同脚本を書いていた人だそうです。 その二つの作品はなかなか評判がいいのですが、実を言うと、ぼくは「なんだかなあ・・・」という感想です。特に濱口竜介監督は、今、「ドライブ・マイ・カー」という作品で評判になっていますが、「ハッピーアワー」から「ドライブ・マイ・カー」、昨秋封切られた「偶然と想像」というオムニバス作品までかかさず見ましたが、「なるほど!」と納得できた作品にはまだ出会っていません。 みんなの誉め方を見たり聞いたりしていると、ぼくの映画の見方に問題があるんじゃないか、というのが今のところの結論で、そういうわけで、野原監督とかも見てみようというわけです。 で、映画です。暗い海岸です。車椅子に乗った女性に、押していた男性が「父さんをぼくが連れてきたら、あなたはうれしいか」と話しかけて、やがて、その男の姿が明るい光の中に浮かびます。で、シーンが変わりました。 そこから、カットというかシーンの断続的変化が、映像の「ストーリー化」、あるいは「コンテクストの理解」を拒否するかのように続きます。要するに見ていてカットとカットの繋がりがよく分からないのです。 しかし、最後まで見終えてみると、それぞれのカットは、それぞれの人物の造形のためには、かなり大切な要素であったことが、シマクマ君にでもわかるという仕組みでした。 主人公(?)は月島春(川村りら)という中年の女性です。まず、パートナーの連れ子である高校生の蘭がカナダに留学し二人の元を去る話から始まります。 続けて、蘭の父親である精神科医の野田宗一朗との別れ話です。で、実家に戻った月島春が街で記憶喪失の青年を拾います。名前を失っているこの青年に、「生人(なると)」という名を与え自分の子どもとして暮らし始めます。で、その名は流産で失った子供に付けようとしていた名だったことが明らかになっていきます。 「流産」、「義理の娘との別れ」、「記憶喪失の青年との暮らし」、もう、これだけで、「かなり」なことなのですが、映画は彼女の幼児体験に祖父による「性的虐待」があることを彼女自身に語らせます。 「三度目の正直」という題名の輪郭がおぼろげながら浮かんできます。「人間」であること、あるいは「女性」であることを出発点で否定された主人公の「人間」であり「女性」であることの回復・奪還の物語を「生人」という名前が暗示しているようです。 映画は「生人」に去られた月島春が暗い海に花束を流し、彼女のもとを去った記憶喪失の青年樋口明がたそがれる海を見ながら立ち尽くしているシーンで終わります。 主人公にそって、ここまで書いてきましたが、実は残り数人の登場人物たちのカット、カットは暗示に満ちています。 たとえば記憶喪失の青年樋口明は父親の家庭放棄による母子家庭での暮らし、その母の死という境遇の中での行倒れのようです。最初のシーンは彼と母親との会話だったことが見ていて、なんとなくわかっていきます。 月島春の母は独居老人ですが夫や舅との記憶は忘れたことにしているようです。弟の月島毅はラッパーですが、その妻美香子は育児放棄を予感させる不安な日々です。別れた野田宗一朗が恋する相手は患者である美香子です。 なんなんでしょうね、この人間群像は。普通の人の暮らしのベールの奥の孤独を暗示し続ける作品でしたが、映像で記憶に残ったのは月島春と「生人」のあいだで閉まってしまう電車のドアのシーンだけでした。 このシーンのよさはドアが閉まり電車が動くという現実がまず映し出されているからです。「なんでそうなるのだ」という暗示まみれの疑問の余地がないことです。 考えに考えた作品であることは認めますが、かえって通俗になってしまっていないでしょうか。通俗は言い過ぎかもしれませんが、描かれていく、それぞれの「危機」が、見ていて「めんどくさく」なっていくのを感じるのは、案外疲れるものでした。 ちょっと、機嫌よく拍手!というわけにはいきませんが、グラグラしながら立っている「存在」を感じさせた川村りらと出村弘美のお二人には拍手!でした。 いやはや、疲れました(笑)。監督 野原位脚本 野原位 川村りら撮影監督 北川喜雄 飯岡幸子照明 秋山恵二郎 鈴木涼太 蟻正恭子 三浦博之編集 野原位音楽 佐藤康郎キャスト川村りら(月島春)小林勝行(月島毅 春の弟・ラッパー)出村弘美(月島美香子 毅の妻)川村知(月島生人/樋口明 記憶喪失の青年)田辺泰信(野田宗一朗 春の前夫)2021年・112分・G・日本2022・03・29-no41・元町映画館no114

2022.04.04

コメント(0)

-

中島みゆき「劇場版 ライヴ・ヒストリー 2007-2016 歌旅~縁会~一会」シネマ・神戸no6

中島みゆき「劇場版 ライヴ・ヒストリー 2007-2016 歌旅~縁会~一会」シネマ・神戸 中島みゆきという歌い手がヤマハのポプコンで優勝して世に出てきたのを、まあ、なんとなくではあるのですが覚えています。「ババ臭い歌を歌いやがって!」 そう思った記憶がありますが、同じころ荒井由実という歌い手が、なんというか、異様に都会風というか、シャレた歌で登場しました。「ひこうき雲」なんてすぐ忘れられると思っていましたが、いまだに歌えるわけで、どうなっているんでしょうね。浪人していたころだったか大学に入学したばかりだったかのころで、中島みゆきは2歳年上、荒井由実は同い年でした。サザン・オールスターズが「勝手にシンドバッド」で登場するちょっと前だったと思います。「ニュー・ミュージック」で一括りされていたと思いますが井上陽水の「傘がない」とか「夢の中で」も流行っていました。 中島みゆきの最初のLPが「私の声が聞こえますか」で、荒井由実のLPが「ひこうき雲」でした。荒井由実のほうが少し早かったと思いますが、両方とも買った覚えがあります。バイト代の時給に350円貰えればうれしかった時代に、LPは2000円を越えていました。それを買ったのですから、何を考えていたのかなあと思います。 あれから50年近い年月が流れました。お二人とも「ビッグ」になられましたが、時々聞くことはあっても新しいCDを買うなんてことは考えられなくなって30年は経ちます。 先日、元町映画館で「中島みゆき 劇場版 ライヴ・ヒストリー」の予告編がながれてきて、彼女の「ぼくは」、「きみが」という声を聴いてどきどきしました。「ああ、これは、泣くかもしれない!」 そう思ってやって来たのがシネマ神戸のモーニング・ショー、朝10時30分にはじまる「中島みゆき 劇場版 ライヴ・ヒストリー 2007-2016 歌旅~縁会~一会」です。 ザンネンながら泣きませんでした。 曲目は「糸」「宙船(そらふね)」「ファイト!」「誕生」「地上の星」、「空と君のあいだに」「時代」「倒木者の敗者復活戦」「世情」「ヘッドライト・テールライト」、「旅人のうた」「命の別名」「浅い眠り」「麦の唄」「ジョークにしないか」の15曲でした。 一応、知っている歌ばかりでした。ナショナル・シアター・ライブの中継と同じで、舞台上の中島みゆきが大写しされるので、見ていて飽きることはありませんが、「地上の星」はそんなふうに歌うのかという、ちょっとした驚きは感じましたが、後は冷静でした。どうしてでしょうね。 正直な実感でいえば、泣くはずだった「ファイト」あたりまでの、出だしの数曲の映像を見ながら老けたなあ・・・ と思ってしまったことが原因のような気がします。彼女が異様に高いピン・ヒールで歌っていたことと、笑わない目でにこやかに頭を下げていたことが印象に残りました。 考えてみれば、あれから50年経って、彼女は70歳になったはずです。まわりまわった時代のコッチ側に来て、大勢の観客をうならせる「芸」の人になったようなのですが、どんなに歌い方が上手になろうが、歌っている人を小賢しく見せてしまう「歌」は変わらないのですよね。 なんか、そのことがとても恐ろしいことのように感じました。しかし、面白く不思議な経験でした。がんばって、声を張り上げていた中島みゆきに拍手!です。2022年・85分・G・日本2022・03・30・シネマ神戸no6

2022.04.01

コメント(0)

-

濱口竜介「偶然と想像」元町映画館no104

濱口竜介「偶然と想像」元町映画館 2022年の「元町映画館」での映画始めの作品でした。年末から封切られていたのですが、かなりな人気で連日満員という、新コロちゃん騒ぎが始まってからあり得なかった事態になっていて、映画館にはとてもいいことなのですが、ぼくはビビってパスしていました。「ドライブ・マイ・カー」、「スパイの妻」、「寝ても覚めても」、「ハッピーアワー」と、一応、浜口竜介の作品を見て来たので見ようかなという気分で見ました。ぼくにとって、この監督さんは、どの作品も納得の一つ手前みたいな人なので、困るのですが、元町映画館の受付嬢にもすすめられて、「見る」と約束していたことも理由の一つで、出かけました。 映画は浜口竜介監督の「偶然と想像」です。トータルには「偶然と想像」という題がついているのですが、三つの短編(?)のオムニバス形式でした。で、見終えて、やっぱり、なんだか、疲れました。 セリフとシチュエーションの緊張感で観客を引っ張る感じなのですが、セリフの内容とシチュエーションの偶然性にノレないと、疲れる映画だと思いましたし、事実、疲れました。作品の中に「見え」を切っている監督がいる感じといえばいいのでしょうか。やっぱり「なんだかなー・・・」 という印象でした。 三つの短編の一つ目の「魔法」では、最初のタクシーのシーンでオシャベリを交わしあう芽衣子(古川琴音)とつぐみ(玄理)という二人の女性の顔立ちが、最後のシーンでは別人のように見えたのに驚きました。「出来事というか内実を知ると、人の見かけは変わるんだなあ」という驚きで、演技的な表情というか演出に対する驚きではありません。 でも、そういう意味では古川琴音という役者さんは、次にどっかで見かけると気付きそうです。 二つ目の「扉は開けたままで」では、芥川賞作家である瀬川先生(渋川清彦)の文学論(?)に吹きそうでした。若き日の村上龍みたいな描写を女子大生が読み上げるシーンなのですが、まあ、映画の客のためのセリフなのでしょうが、「ことばがことばを要請する」 とか何とか、もっともらしいのですが、そういうシーンじゃないところがすごいなあという感じでした。 それにしても、あのメールが何故スキャンダルになるのか、今一よくわかりませんでしたが、何の罪もない瀬川先生はかわいそうな話でした。 三つ目の「もう一度」は、65歳を過ぎて、世間や知人を忘れ始めている人間だから、余計にそう感じたのでしょうが、偶然とはいえ、あまりのありえなさ、ちょっと引きました。顔の印象ということについて「話半分」で思いついて作ったんじゃないかという気がしました。 でも、面白いもので、この作品は「結構いいな」って思ったのですから、不思議といえば、不思議です。映画のシチュエーションって嘘でいいのですね。で、ウソから出たマコトが、この作品はさほどウザクなかったということかもしれません。 まあ、これらの作品で「偶然」でならあるかもしれないという感じのリアリティは、ぼくには皆無でしたが、それぞれの会話のシーンには結構ドキドキしました。 で、その時、やっぱりこの映画の「白熱」の会話シーンは映画の会話だと思いました。あんな会話を舞台でされても、たぶん聞き取れないし、表情をかぶせてくる「作り方」で引き込まれているわけですからね。かろうじて第三話の会話は舞台でもできそうだと思いましたが、だからよかったというわけでもありません。まあ、それはそれでいいのですよね。 最後まで、トータルのタイトルになっている「想像」のほうが、何をさしているのかわからなかったですね。まあ、そういう、なんやかんやで、またしても、よく分からない浜口竜介さんでした。なんでかな?監督 濱口竜介脚本 濱口竜介撮影 飯岡幸子キャスト第1話『魔法(よりもっと不確か)』古川琴音(芽衣子)中島歩(和明)玄理(つぐみ)第2話『扉は開けたままで』渋川清彦(大学教授・瀬川)森郁月(奈緒)甲斐翔真(大学生・佐々木)第3話『もう一度』占部房子(夏子)河井青葉(あや)2021年・121分・PG12・日本2022・01・07-no002・元町映画館(no104)

2022.01.09

コメント(0)

-

原田眞人「わが母の記」こたつシネマ

原田眞人「わが母の記」こたつシネマ 映画.com テレビで久しぶりに映画を観ました。井上靖の、いわば「生い立ちの記」ともいえる自伝小説「わが母の記」(講談社文芸文庫)の映画化作品でした。 2012年の作品で、公開当時話題になった作品らしいのですが、知りませんでした。ただ、最近、樹木希林という、先年亡くなった女優さんに、少し興味を持っていて、この作品の彼女の演技が出色のものであるという評判もあり、夕食後のごろ寝のまま見始めました。 なるほど、ちょっと、この世とは違う場所を堂々と歩きまわる風情の演技には感心しました。もっとも、この女優さんの若いころからの「十八番」の演技とも言えないわけではない「表情」であり、「挙止動作」、「せりふ回し」なわけで、彼女なら当然だろうという気もしました。 なるほど、評判になるだろうという展開でした。ただ、ぼく自身は、原作もそうなのですが、いかにもな、「捨てられた子」、「捨てられる母」という組み合わせを、ある種、普遍的な「愛」のようなもので説明するパターンがあまり好きではないこともあったのでしょうか、父と娘、母と息子、母と娘の組み合わせが、少々かったるい気もしたのでした。 ただ、見ていて、中学生のころ、当時70代だった祖母が、夜な夜な、もうこの世にはいない「父」を求めて徘徊する、いわゆる老人ボケ(当時、認知症という言葉は、まだなかったと思います)の様を思い出しました。 祖母は、幼いころに養女として貰われてきた人だったのですが、祖母が探したのは養家の義理の父親でした。あの時の、祖母の脳裏に浮かんでいた妄想はいったい何だったのでしょう。 また、この映画の中にも、八重が家族を見忘れるシーンがありましたが、当時の祖母にとって、中学生のぼくは、自分の息子のお友達であったようですが、帰宅すると玄関で丁寧にあいさつされたことを覚えていますが、当時のぼくにとっては、かなりショックな体験でした。 どちらかというと、そういう記憶を、ぼんやりたどりなおしたり、一人暮らしの義母のことを思ったりする映画でした。 別にケチつける気はありません。少年の日に書いた、忘れてしまった詩の文句を、ぼけてしまっている「母」が暗唱するシーンでの樹木希林と、それを見る役所広司のシーンなどは、やはり心に残るに違いありません。単なる好みの問題に過ぎない感想でした。監督 原田眞人プロデューサー 石塚慶生原作 井上靖脚本 原田眞人撮影 芦澤明子照明 永田英則音楽 富貴晴美キャスト役所広司(伊上洪作)樹木希林(八重)宮崎あおい(琴子)南果歩(桑子)南果歩キムラ緑子(志賀子)三浦貴大(瀬川)三國連太郎(隼人)2012年・118分・G・日本2021・09・27・こたつシネマ<

2021.09.28

コメント(0)

-

濱口竜介「ドライブ・マイ・カー」シネ・リーブル神戸no115

濱口竜介「ドライブ・マイ・カー」シネ・リーブル神戸 神戸での封切り直後、入場を待って並んでいらっしゃる観客の数を見て、少々怯えていましたが、1週間たった劇場は10数人でした。ホッとして席について映画が始まりました。 寝起きなのか、情事の後なのかわかりませんが、主人公の妻が何事か語っている声が聞こえてきて、なんというか、隙間風が吹いたような気がしました。「うそくさい」 映画の最初で、この印象はちょっと…なのですが、やがて、妻が語るシーンが、たとえば、口寄せの巫女が語るような場面であることが分かります。さて、演出として霧島れいかという俳優が「声」を演じているのか、ただ単に下手なだけだったのか、最後まで分かりませんでした。 ただ、そのシーンの印象のせいでしょうか、あるいは、「演じる」ことをテーマ(?)にしている映画だったからでしょうか、登場人物たちの「声」が気になって仕方がない3時間でした。 「声」の話で言えば、一番「あっ」という感じで納得したのは安部聡子(柚原)でした。 実は、この納得には理由があります。彼女はかつて劇団「青年団」の俳優でしたが、現在では「地点」という劇団の方です。数年前のことですが「地点」の好演、確か、チェーホフの「桜の園」のラネフスカヤ婦人だったと思いますが、強烈な舞台を見たことがあります。その時の「声」が印象的だったのでしょうね。この映画で彼女もまた「声」から登場しますが、演劇祭の打ち合わせをしているシーンで、なんでもないセリフの「声」が聞こえてきた途端、「あっ」と思いました。 ついでに言えば、この映画には松田弘子と山村崇子という「青年団」の女優さんも登場します。名作「東京ノート」のラストで「にらめっこしましょ泣いたら負けよ」という名セリフの場の二人ですが、映画のなかで、世間話のようなセリフを交わす彼女たちの「声」にも納得しました。 まあ、思い出に浸っていただけなのかもしれません。ぼくは、この三人の舞台での演技を10回以上見ていますから、ぼくの中にある彼女たちが「演じる」ときの「声」の記憶が共鳴したということもあるような気がします。 そういう可能性を前提にした話ですが、面白いことに、登場人物たちの「声」を聴いていて違和感が消えなかった俳優は西島秀俊(家福悠介)、霧島れいか(家福音)、岡田将生(高槻耕史)の三人でした。 特に「ぼくは空っぽだ」という、かなり重要なセリフを岡田将生(高槻耕史)が発声したときには、「意味」にではなく、「音」に対して、ちょっと困った感じがしました。 考えてみれば、この三人は、ある意味で「空っぽ」の役を演じていたわけで、その「声」の響きは、演出の結果ではなかったかという疑いを持ちましたが、どうなのでしょうね。 この三人に対して三浦透子(渡利みさき)の「声」は面白いと思いました。抑揚は少ないのですが、素人っぽいわりに存在感がある「声」だっのではないでしょうか。 一番驚いたのは、パク・ユリム(イ・ユナ)の手話の「声」でした。もちろん聞こえないのですが、時折発する破裂音と手の動きが「声」そのものでした。 そこまでの日常会話のシーンでもそうでしたが、ラスト近くののシーンですが、劇中劇でのソーニャは見ごたえがありました。表情というよりも、目に見える身体的な動き全体の柔らかさのようなものが「声」を作っているのではという、無理やりなことを考えながら見入ってしまいました。 単なるパントマムじゃないかと考えられないわけではなのですが、「声」と「身体」のつながりというか、「声」はどこから出てきて、聞いている自分は「声」の何を聞いているのだろうかを考えさせられるシーンでした。これは「発見!」というか、ドキドキしたシーンでした。 劇中劇の「多言語演劇」も、「青年団」とか、かなり以前からやっていますが、「なにが通じるのか」を突き付けていて面白い演出でした。 濱口竜介という監督の映画にはこういう印象的なシーンがあるんですよね。まあ、だから見てしまうのですが。 で、映画の話ですが、最初のシーンの「セリフ」で村上春樹の原作を読んだことがあることには気づきました。ただ、そのシーンの違和感のせいでしょうか、うまく入り込めなかった印象が強いのですが、とくに「ワーニャ伯父さん」の使い方に無理を感じました。 ワーニャの絶望と怒り、ソーニャによる励ましが、自動車のなかで聞く「カセットテープ」や演技の練習の場の「読み上げられるセリフ」の「声」として繰り返され、西島秀俊(家福悠介)と三浦透子(渡利みさき)の関係に重ねられていくのですが、どうだったのでしょうね。 ゴミ処理場のシーンでも北海道の雪のシーンでも西島秀俊(家福悠介)がすることがなくて困っているように見えて、映画が途切れているような印象を受けました。 本当は、この二つのシーンと、三浦透子(渡利みさき)の母の思い出の告白は、彼女が、今、生きている世界と、先程「空っぽの三人」と言いましたが、西島秀俊(家福悠介)の生きている世界の相似性を暗示する、大切なプロットなのだと思いました。 が、三浦透子(渡利みさき)が、医学用語である「解離」という言葉を口にしたのを聞いて、なんとなく醒めてしまいました。一人の人間存在において、多重化した複数の人格は「どれも本当なのだ」という意味の彼女のセリフと、まあ、たぶんセットなのですが、映画に必要なのは「どれも本当」という三浦透子(渡利みさき)の「ことば」の「深さ」だったのではないでしょうか。 「解離」という説明は、この二人が立っている哀しみの「深さ」とワーニャとソーニャの絶望の「深さ」とのつながりを失わせることにならないでしょうか。 この映画の原作に限らず、村上春樹の作品について、「地下二階」の上にある現実を生きている人間を描いているというふうなことを誰かが言っていたと思いますが、チェーホフの作品の登場人物たちも、その世界を共有していると思います。この映画も、二人の作品世界が共有する「地下二階」を重ね合わせることで、人間の悲哀の普遍性を照らし出そうと試みていると感じたのですが、たとえば、村上作品について、心理学や精神病理的視点からの読み取りはありうると思いますが、かえって作品の深さを見失うのと同じ印象が、そのセリフと一緒に浮かんできたのだと思います。 三浦透子(渡利みさき)が運転し西島秀俊(家福悠介)が同乗している自動車の車内は、地下二階と現実の境界線の比喩なのだろうと思いましたが、そういう意味で、ヒロシマから北海道までの長いドライブのシーンで、二人の手が夜のなかに火のついたタバコを差し出したシーンは、何を表現しようとしているのか分からないのですが、わからないからこそでしょうね、ぼくにとっては地下二階を抱えながらか細く生きている人間を感じさせて印象深かったわけです。 濱口竜介の作品を見るのは、これで3本めだと思いますが、それぞれの作品でちょっとしたシーンやセリフが棘のように残るのですね。この映画も、のめり込みかけると突き放されるということの繰り返しでしたが、きっとまた見るのでしょうね。まあ、ぼくにとってはそういうタイプの監督なのでしょうね(笑)。 褒めているのか貶しているのかわからないことをくだくだ書いてきましたが、今回はパク・ユリム(イ・ユナ)の手話演技に拍手!でした。監督 濱口竜介原作 村上春樹脚本 濱口竜介 大江崇允撮影 四宮秀俊音楽 石橋英子キャスト西島秀俊(家福悠介)三浦透子(渡利みさき)霧島れいか(家福音)パク・ユリム(イ・ユナ)ジン・デヨン(コン・ユンス)ソニア・ユアン(ジャニス・チャン)ペリー・ディゾンアン・フィテ安部聡子(柚原)岡田将生(高槻耕史)2021年・179分・PG12・日本2021・08・30‐no82シネ・リーブル神戸no115追記2021・09・04 ネット上のレビューを見て驚きました。なんだか、みなさん「声」について書いていらっしゃるようなのです。まあ、根拠なしの実感を書いているぼくの感想は思いこみのピンボケかもしれませんが、こういう感じ方もあるという報告としてお読みいただければと思いました。 ついでながら、チラシが二種類あったので貼りました。

2021.09.04

コメント(0)

-

筒井武文「ホテルニュームーン」元町映画館no78

筒井武文「ホテルニュームーン」元町映画館 日本人の監督がイランで撮った映画だそうです。よくわかりませんがイラン人の女優さんや男優さんの演技とイランの生活や住居、学校の教室のシーンを興味深く見入りました。 カット一つ一つの映像は、映像として悪くないのですが、物語が成立するために、本来描かれなければならないはずの、「イランという社会」、「日本とイラン」といった背景について、一切、触れない作り方に、とても違和感を持ちました。日本・イラン合作とあるのですが、映画の底にあるのが、「日本」からの気持ちの悪い「上から目線」なのではないかと疑いを抱かせる作品でした。 話は変わるのですが、映画を見ながら黒川創という小説家に「明るい夜」(文春文庫)という作品があったことを思い出しました。もう十数年前の作品ですが、京都の町で暮らす二十代の若者の話で、主人公がバイト先で出会う「イラン人」が描かれていました。 作品全体の中では、エピソード的登場人物なのですが、その人物が日本に来た経緯や、考え方などが丁寧に書かれていて、作品の中に「人間」として存在している様子がとても印象深かったことが浮かんできました。 この映画でも、主人公であるハイティーンの少女モナの母ヌシンが日本に来て働くという、かなり重要なプロットがありますが、「事故」でなくなった男性との間に、のちのモナを身ごもった体で、なぜ、日本に渡ったのかが何も描かれず、善意の日本人と出会ったことだけが、大げさに描かれています。 映画はモナと母ヌシンの間にある「出生の秘密」が、観客をサスペンドして展開しているにもかかわらず、そうした背景が描かれないまま、とどのつまりには「再生」と謳っているのは不思議です。まあ、少なくともぼくには、ただの「なし崩し」にしか見えませんでした。 映画の出来不出来でいえば、それで終わりかもしれませんが、「日本映画」「イラン映画」の枠を超えた新たな名作などとあおられると、東洋の東の果ての国の、無反省な「オリエンタリズム」のニュアンスまで感じ取られて、むしろ、「不気味」でさえありました。 なんだか、けなしまくっていますが、それぞれの社会で生きている人間の、お互いの、わかりにくさを棚上げにして、チラシにあるような「母と娘の愛」という紋切り型でまとめて作品化するのは、映画に限らずこの国の「文化的表象現象」に共通しているのではないのかといういらだちを掻き立てる映画でした。 何となく元気が出ないまま「来週また来るわね」とあいさつして、「待ってますよ!」と返事をいただいて映画館を後にしましたが、コロナ騒ぎがまたまた燃え上がってしまいました。 さいわい、元町映画館は上映を続けるようです。マア、あんまり人とは合わないように工夫して出かけようと思っています。映画に当たりはずれがあるのは仕方がありませんが、映画館が閉まってしまうのは、もうどうしようもないわけで、「ミニ・シアターがんばれ!」いや、「アートハウス、ファイト!」かな、と心からエールをおくりたいと思います。監督 筒井武文脚本 ナグメ・サミニ 川崎純撮影 柳島克己美術 サナ・ノルズベイギ編集 ソーラブ・ホスラビ音楽 ハメッド・サベットキャストラレ・マルズバン(モナ)マーナズ・アフシャル(ヌシン:モナの母)アリ・シャドマン(サハンド:モナの恋人)永瀬正敏(田中タケシ)小林綾子(田中エツコ:タケシの妻)ナシム・アダビマルヤム・ブーバニ2019年・93分・日本・イラン合作2021・04・16-no38元町映画館no78

2021.05.20

コメント(0)

-

西川美和「すばらしき世界」OSシネマズミントno9

西川美和「すばらしき世界」OSミント 映画.com 西川美和という監督の「すばらしき世界」という映画の評判がいいらしいと知りました。昔、ポプラ文庫の「ゆれる」という作品を読んだ記憶はありました。人間という存在の、根底がゆれている、そういう作品を書きたがっている人なんだろうなとボンヤリ感じたことが思い浮かんで、でも、評判になった映画「ゆれる」を見る気にはならなかったのですが、その後、テレビで見たことを思い出しました。 どうしようかと逡巡しましたが、久しぶりのOSミントに出かけました。風は冷たいのですが、今日もいいお天気でした。 建物の窓が遠景で映し出されていて、雪が降っています。カメラがだんだん引いて行って部屋の中で健康診断でしょうか、医者らしい人物と役所広司が対面しているシーンから映画は始まりました。 カン違いかもしれませんが、風景を撮っているシーンが、少し緑がかっている気がしました。この監督の特徴なのでしょうか。 見終えて、心に残ったことがいくつかあります。一つは梶芽衣子が老けたことでした。「女囚サソリ」、あるいは「曽根崎心中の」の「お初」の梶芽衣子が、確かに70歳を超えていることに、「そういえば、あの頃ぼくは20代だったのだ。」と、意味なく感動しました。 二つ目は、あの長澤まさみが、まあ、「やり手」のテレビプロデューサー役で出ていたのですが、エンド・ロールを見るまで気付かなかったことです。ぼくは本当に長澤まさみのファンといえるのでしょうか。いや、ホント! 三つ目は、役所広司の「表情」ですね。最近見た「聖なる犯罪者」というポーランド映画で、内なる「暴力性」を隠し続ける青年の「表情」のドラマに感動しましたが、この映画を、その題名のモジリでいえば「お人好しの犯罪者」とでもいえばいいのではないでしょうか。 役所広司が演じる主人公三上正夫は、その「存在」の内側から、制御不能のまま噴き出してくる「暴力」に晒され続けた男であり、二十数年間の刑務所暮らしの人生を生きてきた人物なのですが、その「暴力」を禁じられた「カタギ社会」での生活の中での「戸惑い」や「たじろぎ」の、「たよりない表情」を演じる役所広司には目を瞠りました。 母の行方を探るために訪れた児童施設で、一瞬、「母か?」と思わせる女性と出会い、実は、母の消息が完全に失われていることを知るという一連の流れの後、施設の庭で子供たちとサッカーをするシーンがあります。上のチラシのシーンです。このシーンがクライマックスだと思いました。 書きかけの入れ墨を背中に隠したながら、子供たちと一緒に走っている男の笑顔を見て、内側から湧き上がってきてしまう「暴力」をなだめるはずだった、たった一つの契機であるはずの「母」を永遠に失った男の哀しみが「笑っている」と思いました。 「ああ。この人は、この「すばらしき世界」で、こうやって生きて来たんだ。それにしても、ここから生きていくことができるのだろうか。」 それが、この場面を見ながら思ったことでした。それにしても、役所広司の表情が光った場面であり、映画だと思いました。 映画は予想通り(?)三上の命を絶つことでラストシーンに向かいました。映画の主人公は「お人好しの犯罪者」ではなく、「すばらしき世界」であるということなのでしょうが、どうだったのでしょう。 映画.com 言わずもがなになりますが、西川美和という「表現者」は、「ゆれる」という小説でも思いましたが、わかってほしい人なのでしょうね。ただ、わかってほしいと感じさせる作品は、何というか、あと味が、少々、めんどくさいですね。 帰り道で見上げた夕暮れの空に半月が出ていました。映画の中に、夜空の星を映すシーンがありましたが、あの星は何だったんでしょうね。 監督 西川美和 原案 佐木隆三 脚本 西川美和 撮影 笠松則通 照明 宗賢次郎 音響 白取貢 美術 三ツ松けいこ 衣装デザイン 小川久美子 音楽 林正樹 キャスト 役所広司(三上正夫・ムショ帰りの男) 仲野太賀(津乃田龍太郎・テレビのディレクター) 六角精児(松本良介・町内会長) 北村有起哉(井口久俊、区役所の人) 白竜(下稲葉明雅・兄貴分) キムラ緑子(下稲葉マス子) 長澤まさみ(吉澤遥・テレビのプロデューサ) 安田成美(西尾久美子・別れた妻) 梶芽衣子(庄司敦子) 橋爪功(庄司勉・身元引受人・弁護士) 2021年・126分・G・日本 配給ワーナー・ブラザース映画 2021・02・24・OSシネマズno9

2021.02.25

コメント(0)

-

野村芳太郎「砂の器」こたつシネマ

野村芳太郎「砂の器」こたつシネマ 2021年が始まって10日以上たちましたが、徘徊老人のシマクマ君、まだ公共交通機関にさえ乗っていません。愛車のスーパカブで近所の図書館に一度出かけましたが、その日もあまりの寒さにホウホウのていで帰宅しました。 ベランダのバケツに貼った氷をウレシガッテ写真に撮っているような毎日で、ただ、ただ、運動不足と着ぶくれでぶくぶく太っているような次第です。もちろん映画館など遥か彼方というわけです。 で、新春第1本目の、記念すべき、今年の「映画はじめ」 をこたつにもぐりこんでいると、テレビで偶然始まった「砂の器」で済ませてしまいました。なんという事でしょう。 1974年の映画ですね。大学1年生のときに名画座で見ました。ザンネンながら、世間が騒ぐほどいいとは思わなかったと記憶しています。なんだか、気持ちを掻き立てる一方の音楽の使い方が、まず、気に入らなかったと思います。 それと、推理小説としては、事件の手がかりの「布吹雪」の設定が、なんだかなあと思った記憶があります。 まあ、暗い酒場で緒形拳が加藤剛に迫っていたシーンがあったなあとか、渥美清がいた伊勢の映画館「ひかり座」で緒形拳が見たのは、写真ではなくて「宿命」のポスターだったよな、とか思っていましたが記憶違いでした。その程度の記憶です。 で、どうだったのか。 感心しました。放浪する少年と父親の間には「セリフ」がないんですね。 ただ、ただ風景と、風景の中の「父と子」がいるだけなのです。加藤嘉のセリフは最後に泣くところだけですし、子役の少年に至っては一言もしゃべりません。風景の中をただ歩き続ける「父と子」が一言もしゃべらなくても成り立つように脚本化されているところにうなりました。 ちょうど、橋本治の「熱血シュークリーム」(毎日新聞社・再刊)を読んでいた偶然も重なり、この映画の主人公の、いわば、永遠の「少年」としての設定 に、あの「あしたのジョー」と、全く同時代につくられたこの作品の面白さに気付きました。ああ、「熱血シュークリーム」は、まあ、言ってしまえば「あしたのジョー論」でもあるわけですが、1970年代の「少年マンガ論」で、「少年」という概念(?)がメインテーマなわけです。 大雑把で申し訳ないのですが、橋本治によれば「時間」、つまり過去にも未来にも拘泥することなく、「男の子なんだから」前へ前へ進むことで「現在」を生き、「大人」になる前に「白く燃えつきる」ものとして、「少年」というものがあると、まあ、ぼくはそう読んだのですが、そう考えれば過去を抹消し、「音楽」という「夢」に生きようとした、この映画の主人公和賀英良は、燃え尽きそこねた「あしたのジョー」だったのですね。「燃え尽きる」前に「過去」が襲い掛かり、凡庸で空虚な「大人」の姿をさらけ出してしまった男ですね。 初見の記憶では、加藤剛というキャスティングにうんざりしたことを覚えています。しかし、今回、生涯、「空虚」な善意の塊のような笑顔のこの俳優を、この役に使った野村芳太郎は、なんだかすごくエラかったことに気付きました。 ぼくの目には、この俳優の顔には、複雑な「心理」というものがないように見えるのです。いくら「過去」の父と子の旅を、演奏している、つまり、今を生きる主人公に重ねていっても、永遠に空虚な器でしかない主人公の顔からは、「やる気」以外の「心理」が読み取れません。その結果、観客はありったけのなみだを、「父と子」の物語に注ぎ込むことができるわけです。そこを演出した野村芳太郎に、ぼくは、かなり激しく「カンドー!」 しました。 今思えば、加藤剛こそがジャストミートなのです。彼を取り囲む、演技派の名優たちは、主人公が「空虚」な大人であることを際立たせ、その空虚さを観客が、勝手に埋めていくのを助けるためにそこにいるかのようでした。当然、客は心ゆくまで泣くことができるわけです。うまいもんですねえ。もちろん、ぼくも泣きましたよ。 野村芳太郎の映画は「鬼畜」の緒形拳や「事件」の大竹しのぶや渡瀬恒彦を印象深く覚えているのですが、この映画は当時としてはかなり実験的な作品だったのではないでしょうか。そういえば脚本は橋本忍ですよね。 スジを運ぶ丹波哲郎と森田健作のシーンや、加藤剛と島田陽子、山口果林との絡みのシーンにも、ある種の懐かしさは感じるのですが、何といっても、殿山泰司、花沢徳衛、笠智衆、春川ますみ、菅井きん、そして「寅さん」ではない渥美清が元気に画面にでてくると、ヤッパリ嬉しいですね。 そういえば、風景の撮り方というか、扱い方が「トラさん」映画に似てるなと思ったのも発見でした。こっちは、まあ、暗いときの「新日本紀行」みたいでしたが、山田洋次も脚本で参加しているんですね。 監督や脚本家をはじめ、画面に登場する俳優たちの多くはもうこの世に人ではありません。島田陽子さんと山口果林さんが御存命であることに驚く始末です。まあ、森田健作さんのように、どこで出てきても「アンタはダイコンやねんから!」 と声をかけたくなる人は「別の世界」で生きているようですが、半世紀も前の映画なのですね。いやはや。監督 野村芳太郎原作 松本清張脚本 橋本忍 山田洋次撮影 川又昂音楽監督 芥川也寸志作曲 菅野光亮演奏 東京交響楽団キャスト丹波哲郎(今西栄太郎)森田健作(吉村弘)加藤剛(和賀英良)春田和秀(少年・本浦秀夫)加藤嘉(本浦千代吉)島田陽子(高木理恵子)山口果林(田所佐知子)佐分利信(田所重喜)緒形拳(三木謙一)松山政路(三木彰吉)花沢徳衛(三木の同僚安本)笠智衆(桐原小十郎)春川ますみ(扇屋女中澄江)渥美清(ひかり座支配人)菅井きん(山下お妙)殿山泰司(恵比須町住人)1974年・143分・日本配給:松竹日本初公開:1974年10月19日2021・01・11こたつシネマ

2021.01.13

コメント(2)

-

ホンマタカシ「建築と時間と妹島和世」元町映画館no63

ホンマタカシ「建築と時間と妹島和世」元町映画館 建築家の名前も、映画を撮っている監督の名前も知りませんでした。もちろん建築関係者でもありません。ああ、偶然ですが、被写体であった大阪芸術大学の関係者、卒業生は、なぜか、結構たくさん知っていますが、映画とは何の関係もありません。で、どうだったかって? なぜか、退屈せずに見てきました。今考えてみて面白かったことはいくつか挙げられます。 一つは、ある時間をかけて、模型を作って、図面ができて、現場があって、また模型を作り直して、予算があって、また図面を引き直して、現場にやって来て、工事のクレーンがあって、少しずつ風景が変わって行って、まあ、変なおばさんがヘルメットをかぶってウロウロして、建物が出来上がって行って、遠くから見ると、なんだか違う風景が出来上がるという、言ってしまえば、そういうプロセスですね、それが、一寸、ワクワクしながら、見ていて面白かった。 二つ目は、数日を早回しして見せるシーンが何度かあるのですが、それが、何を意味しているのか、最初はわからないのですが、朝から夜、次の朝、昼、また寄る、というふうに工事現場が撮られていて、そのシーンを設計者の妹島和世さんが見ているシーンがあって、「おや?」と思いました。 一日とか、一週間とかのスパンで、風景は変わりますよね。で、時間のスパンによって変化の印象も違います。同じ工事現場があるのですが、ぼくのような素人の目線だと、人の位置とか、クレーンの角度とか、日の光とか闇とかにしか気付きませんが、きっと、もっと要素がたくさんあるのでしょうね。繰り返しの音楽の中で、そういう変化の「印象」を映し出している感じがして、かなり面白いと思いました。 三つ目ですが、実は、出来上がった建築物には、さほど感心しませんでした。それより、建築家として登場する妹島和世という人は、とても面白かった。 映画.com この人なのですが、ご覧の通りロンドンブーツみたいな、高下駄みたいな靴をはいていらっしゃるのですが、まず、それが「おおー、何だこの人は!」という驚きでした。ほとんど同じ年の方なのですが、このいで立ちで、工事現場に立つのですから、ちょっと、すごいなあという感じでした。 あと、この人が語る様子が映るのですが、考えていらっしゃることが、どうも言葉ではうまく言えないという、当たり前と言えば当たり前のことが、直に写っている印象で、それが、ロング・スカートと高下駄靴という形をしていそこにいて、なんだかツーカイでした。 でも、ことばと現実の狭間に「建築物」や、その「建築物」を取り巻く風景がある感じは、かなり興味を惹かれましたが、だからどうだということが、こちらに浮かぶわけではないので、「まあ、なんか、そんなふうなのかなあ?」というあやふやなことしか、やっぱり、言えないわけです。 というわけで、何にも知らないし、建物にも、格別の興味を感じるわけではない割に、むしろ、ホンマタカシという名前が気になった映画でしたが、ちょっと、現物を見てこようかなと思っている今日この頃です。監督 ホンマタカシエグゼクティブプロデューサー 内藤久幹プロデューサー 内田現アソシエイトプロデューサー 吉野裕介撮影 ホンマタカシ音楽 石若駿キャスト 妹島和世2020年・60分・日本2020・11・30元町映画館no63にほんブログ村にほんブログ村

2020.12.03

コメント(0)

-

原田眞人「駆込み女と駆出し男」パルシネマno33

原田眞人「駆込み女と駆出し男」パルシネマ パルシネマの二本立てでした。是枝監督の「歩いても、歩いても」に気を惹かれてやってきたせいで、こっちの映画にはさほど関心が持てなかったのですが、結果は逆転、こっちが二重丸でした。 原田眞人監督の「駆け込み女と駆け出し男」です。 今回の二本立ては、どうも、樹木希林の特集という意図だったようですが、ぼくがうれしかったのは原作井上ひさしの「ことばあそび」に、久々に出逢えたのがまず第一の理由でした。 フーテンの寅さんが、啖呵を切るときに「結構毛だらけ猫灰だらけ、けつのまわりは糞だらけ」と始めますが、他には「驚き、桃の木、山椒の木、狸に電気に蓄音機」なんてのもあります。「地口」とか「駄洒落」、あるいは「語呂合わせ」と呼ばれる言葉の遊びですよね、井上ひさしの場合は、この「地口」ふうのテンポで「羅列」するのが十八番だと思うのですが、主役の大泉洋君が、まあ、医者の卵なのですが、病名や薬の名を早口にまくしたて始めて、膝を打つ気分でした。「お、やっぱり井上ひさしやないか!」 もう、文句はありません。原作者なわけですから、当たり前なのですが、映画が井上ひさしのテンポでした。微妙に、「人間的」であることから離れられないニュアンスも、井上ひさし節というべき展開でした。 もちろん、嬉しかったのは、それだけではありません。最近ひいきの戸田恵梨香さんも、映画の「焼肉ドラゴン」では鼻白んだ大泉洋君も、へたくそなりに一生懸命でした。 そして何よりも、30年ほども昔のことでしょうか、小劇場の舞台でひいきだった木場克己が番頭さんで登場しいて、思わず拍手しそうでした。ぼくは劇団「弘前劇場」の「家には高い木があった」という舞台に出ていた彼を印象深く覚えています。 彼とか、出てくるだけでおかしい麿赤兒、達者なキムラ緑子、それに樹木希林、山崎努と懐かしい顔ぶれが揃っているわけですから、まあ、ぼくとしては大喜びの映画鑑賞だったわけです。 それにしても、若い俳優さんは大変だったでしょうが、よく頑張っていらっしゃったと思いましたね。久しぶりに、楽しい邦画鑑賞でした。監督 原田眞人原案 井上ひさし脚本 原田眞人撮影 柴主高秀照明 牛場賢二美術 原田哲男録音 鶴巻仁整音 矢野正人衣装 宮本まさ江編集 原田遊人音楽 富貴晴美キャスト大泉洋(中村信次郎)戸田恵梨香(鉄練りじょご)満島ひかり(お吟)樹木希林(三代目柏屋源兵衛)堤真一(堀切屋三郎衛門)山崎努(曲亭馬琴)麿赤兒(清拙)キムラ緑子(柏屋女衆お勝)木場勝己(柏屋番頭利平)内山理名(戸賀崎ゆう)陽月華(法秀尼)神野三鈴(おゆき)宮本裕子(玉虫)松本若菜(お種)円地晶子(おみつ)玄理(おせん)武田真治(重蔵)北村有起哉(鳥居耀蔵)中村育二(水野忠邦)山崎一(石井与八)高畑淳子(女貸本屋)橋本じゅん(近江屋三八)井之上隆志(鼻山人)山路和弘(渓斎英泉)でんでん(為永春水)中村嘉葎雄(風の金兵衛)2015年・143分・日本 配給:松竹2020・09・25・パルシネマno33にほんブログ村

2020.10.13

コメント(0)

-

常盤司郎「最初の晩餐」パルシネマno31

常盤司郎「最初の晩餐」パルシネマ 我が家の同居人とかピーチ姫には、あまり映画を見ていなかったシマクマ君ごときには口出しができない「絶対的スター俳優」 がいます。 昨日、今日、ちょっと、映画館を徘徊しだした身としては、えらそうに何か言うのはためらわれるわけなのですが、例えば、先日のジョニー・デップとか、邦画の俳優でいえば窪塚洋介君もその一人です。 パルシネマのプログラムを見ていシマクマ君が、その窪塚君をはじめ、まあ、シマクマ君にはほとんど初対面の方々なのですが、名前を聞いたことのあるキャストが揃っていたので、チッチキ夫人におずおずと声をかけてみました。「最初の晩餐って、面白そうやけど、行きますか?」「窪塚君が出てるやつでしょ。見たよ。斉藤由貴とか、戸田恵梨香やろ。」「がーん!」 一体、いつご覧になったのでしょう。そういえばピーチ姫がチッチキ夫人を誘っている時があったような気もしますが。 というわけで、ひとりで酷暑の炎天下をとぼとぼ歩いてパルシネマの二本立てにやってきました。 1本目に「お料理帖」を結構、納得して見終えて、外出券をもらって、一服しに炎天下に出て(ほんと、アホですね!)、戻ってきての二本目でした。 ホールの半分の灯りが消された薄暗い食堂で、若い男女が向かい合ってラーメンをつついています。面白くない空気が漂っているなと見ていると、食堂の従業員から「もう閉めるから、早くして。」 というとどめのセリフが飛んできて、二人は代金を置いて立ち上がり、食べ残したラーメン鉢が映し出されます。 中々、「映画」らしい始まりでした。悪くないですね。見ているこっちも不安になります。 末期癌を宣告されていた父親が病院で亡くなって、自宅に遺体が戻って、親戚が集まり、通夜の儀式があり、嵐の夜があり、一夜明けて、葬儀があり、焼き場があり、晴れ上がった空のもと遺骨を抱えて東家の面々が帰宅してきます。 そこに、昨日からの一泊二日、東家で起こったのあらゆる事件に遅れて一人の女性がやって来ます。次男の染谷将太の恋人ですが、彼女が持ってきた「牡丹餅」を「そういえば、父親の好物は牡丹餅だった。」と納得しながら染谷君が頬張るシーンで映画は終わりました。 要するに「食い物」の映画 だったといってもいいと思います。「食い物」シーンのメインは題名で「晩餐」と呼ばれている、通夜のふるまいのお料理が「目玉焼き」で始まり、「すき焼き」で終ります。まず、この設定が「映画的」で、面白いと思いました。 母であり、喪主である斉藤由貴によって調理された、それぞれのお料理で想起される風景によって、ある家族の物語が語られるという映画でした。 かなり無理のある設定もありますが、一人一人の俳優の存在感のある演技に堪能しました。 特に、不満といら立ちの「塊」と化した長女を、見事に表現した戸田恵梨香という女優さんの演技は見ごたえがありました。珍しく名前を憶えそうです。ぼくとしては「キングダム」の長澤まさみさん以来、二人目ですね。 夜になり、一段と激しくなってきた嵐とともに登場した窪塚洋介君も格好良かったし、何にもしゃべらない斉藤由貴と永瀬正敏の夫婦という設定も悪くありません。 主役と思しき染谷将太君は、「君の鳥は聞こえる」で一度、出会ったことがありますから(クリックしたら感想書いてます)、多分これが二度目で、どことなくあやふやな末っ子ぶりは合格でした。 ただ、見終わって残念だったのは、斉藤由貴さんが演じる母親に、染谷将太君と戸田恵梨香さんの姉弟が、兄の窪塚君が出ていってしまった、あの時からずっと「謎」として抱え込んでいる「家族」の核心 について、なんだか、答えのようなものを、かなり丁寧に語らせてしまったことですね。 物語を理解したり、納得するための展開として必要な場面なのですが、ここまで、あんなに「映画」的な謎に満ちた映画 だったのですが、このシーンで「なるほどそうか」というふうに解決のつく、まあ、どこかありきたりな「ヒューマンドラマ」にしてしまったのではないでしょうか。 あのシーンが無ければ、今度は見ている人が「わけがわからん」といいそうですから、まあ、無理を承知で思うのですが、あの場面で監督が言いたかったことが、セリフではなく、映像として表現されていれば、この映画は「傑作」だったのになあ、と返す返すも残念に思ったことでした。 しかし、邦画も捨てたものではありませんね。子供時代の東家の人たちもとてもよかったですよ。拍手!それが素直な感想でした。 監督 常盤司郎 脚本 常盤司郎 撮影 山本英夫 照明 小野晃 録音 小宮元 編集 常盤司郎 音楽 山下宏明 キャスト 染谷将太(東家次男:東麟太郎) 戸田恵梨香(東家長女:北島美也子) 窪塚洋介(東家長男:東シュン) 斉藤由貴(母:東アキコ) 永瀬正敏(父:東日登志) 玄理(麟太郎の恋人:小畑理恵) 森七菜(東美也子:少女時代) 楽駆(東シュン:青年時代) 牧純矢(東麟太郎:少年時代) 外川燎(東麟太郎:少年時代) 2018年・127分・日本 2020・09・04・パルシネマno31ボタン押してね!

2020.09.08

コメント(0)

-

豊島圭介「三島由紀夫vs東大全共闘 50年目の真実」シネリーブル神戸no50

豊島圭介「三島由紀夫vs東大全共闘 50年目の真実」シネリーブル神戸 3月28日の土曜日、我が家のチッチキ夫人が朝起きたらいないのです。「ねえ、三島由紀夫のドキュメンタリー行かん?」「エエー、一緒に見るの?なんか、いややなあ。」「なんでよー?それ、どういう意味?」「イヤ、意味とかないけど、三島やろ?まあ、一人で行っといで。」 前夜、こういう会話があってという訳で、いつもはノンビリの土曜の朝、映画館へ直行したようです。なんか、気合が入ってましたね。 夕方帰宅して開口一番。「なんか、めっちゃ腹立たしい映画やったわ。男ばっかりで何やってんのっていう感じ。まあ、ええとこもあったけど。ああそうや、橋本治の三島なんちゃらどこ?」「橋本治の棚は向こうの部屋。とってくる。これやろ。読むの?(ああ、一緒に行かんでよかった。」 ぼくの最後の一言は、もちろん口には出さなかったのですが、そういはいってもという訳で、本日は一人で三島由紀夫の顔を拝みにやって来たシネリーブルでした。 驚きました、このところのシネ・リーブルでは考えられない客の入りです。もっとも、老人会状態は一緒でした。 映画が始まりました。豊島圭介監督の「三島由紀夫vs東大全共闘 50年目の真実」です。 まず、一番の驚きは映像がカラーで、音声も実に鮮明なことでした。三島由紀夫の「声」のみならず、若き日の芥正彦を始めとする学生の声もよく聞こえます。 論戦の中で、紅潮する三島由紀夫の顔が映し出されてゆく様子や、照れたような笑顔の三島由紀夫が生身のままであることに、強く揺さぶられるような、それは、全く予想していませんでしたが、やはり感動でしょうね、そういう感じを強く感じました。 もう一つの驚きは、場の和やかさです。実は三島由紀夫と東大全共闘のこの討論会は、1969年に「三島由紀夫VS東大全共闘」という書名で新潮社から出版されています。そこには、この映画ではかなり省略されている討論がすべて載っているわけですが、今から40年前にそれを読んだぼくには、このムードで両者の討論が行われていたということはわかりませんでした。もっと空疎で殺伐としたものをイメージしていました。 ぼくがチッチキ夫人との同伴映画鑑賞に及び腰になった理由もそこにありました。読めばわかるのですが、「言葉」の上では、過剰に道化ている三島も、粋がっている学生も、今から見れば「暗い」に違いないと思っていたのです。 三島由紀夫は対等な討論の相手として学生に向き合っていて、ことばや表情から、ある種「楽しんでいる」ことが伝わってきたことは、驚きでした。三島がおどけて言うセリフに、学生たちは真っ当な笑いで応じています。これなら、一緒に見ても大丈夫だったと思いました。 ただ、ドキュメンタリー全体でいえば、納得できたわけではありません。50年の時間が経過した出来事の映像なのですから、解説的、説明的になるのは仕方のないことなのでしょう。実際にどれほどの映像があるのかは知りませんが、もしもフィルムがあるのなら討論全体を見たかったという気がしました。 ぼくはコメントしていた内田樹の少し後の世代だからでしょうか、特に橋爪大三郎の、彼自身の今のとらえ方には納得しましたが、若い小熊英二と平野啓一郎の分かり方には、少し違和感を感じました。 帰宅すると、今日はチッチキ夫人が、めづらしく、すでに帰っていました。「何見てたん?三島?」「うん。元町映画館で、もう一本、香港映画。シネ・リーブルの方は三島の笑顔が、なんか、よかった。」「ええ、二本見てきたん?そうやろ。あれは見てよかったやんな。」「女の人、一番始めに、前に座ってるの映ってたで。」「うん、それには気づいてた。でも、なんか、男、男してたやん。」「まあ、そういう時代やったんちゃうか。ぼく、三島が死んだん高一やもん。まあ、ぼくらの大学生の時もあんな感じやったかもな。」「私は小学生やった。ほんでも、ようタバコ吸うとったね。」「小学生でか?」「アホ、映画でや。」 そのあとはナレーターの東出なんちゃらの声がアカンとか、瀬戸内寂聴スゴイとか、平和なシマクマ君家でした。監督 豊島圭介 撮影 月永雄太 録音 小川武 編集 村上雅樹 音楽 遠藤浩二 音楽プロデューサー 溝口大悟 ナレーション 東出昌大 助監督 副島正寛 キャスト三島由紀夫 芥正彦 木村修 橋爪大三郎 篠原裕 宮澤章友 原昭弘 椎根和 清水寛 小川邦雄 平野啓一郎 内田樹 小熊英二 瀬戸内寂聴2020年 108分 日本 2020・03・31シネリーブル神戸no50追記2020・04・01 驚いたことに「三島由紀夫VS東大全共闘」(新潮社)は角川文庫になっていました。我が家では行方不明ですが、古本には8000円の値段がついていました。橋本治の「三島由紀夫とはなにものだったのか」 (新潮文庫) も文庫になっていました。三島由紀夫論といえば野口武彦「三島由紀夫の世界」(講談社)も名著だと思うんですが、古本で探すしかなさそうですね。追記2023・03・22 旧い記事を修繕していて、久しぶりに三島由紀夫のポスターを見ました。懐かしさというのでしょうか、不思議な感慨がわきました。偶然ですが、「三島由紀夫の世界」(講談社)の著者、野口先生とお出会いする機会がありました。お若かりし日には大江健三郎、三島由紀夫を論じられた先生も、今では俳諧の世界に遊んでいらっしゃるようです。お元気でした。それにしても時がたちましたね。ボタン押してね!ボタン押してね!

2020.04.02

コメント(0)

-

広瀬奈々子「つつんで、ひらいて」神戸アート・ヴィレッジ・センター

広瀬 奈々子「つつんで、ひらいて」神戸アート・ヴィレッジ・センター 我が家の同居人チッチキ夫人は本屋さんで働いているパートさんです。で、本が好きです。「つつんで、ひらいて」のチラシを持ち帰って来たのは彼女です。「これ、ええと思わん?」「うん、見に行ってくる。」「エエー、仕事やん。」「ぼくはヒマやん。今日で最終やし。」「エエー、私はどうなるの?!」 というわけで、金曜日の朝の10時過ぎ、シマクマ君は一人でアート・ヴィレッジにやって来たのでした。座って、持参のポットからコーヒーを飲んでいると始まりました。 手が映し出されて、なにかが印刷されている紙をクシャクシャにしながら筒状に丸めて、雑巾を絞るようにしてから開きます。もう一度繰り返して、机に広げてしわを伸ばして、コピーをとりました。「酒と戦後派」という太めの文字にひびが入ったようになりました。手の持ち主は、納得したようです。この方が、本を「こさえて」いる人、菊地信義ですね。本の中の文章を書いた人は埴谷雄高です。 もう、このシーンで映画を見ているぼくは「ウフフ」という気分です。しかし、映像は畳みかけてきます。今度は「雨の裾」、五年前に出た古井由吉の短編集の表紙が出てきました。「雨」という文字が写ります。 この本です。「雨」の文字が独特で、金箔です。カバーにはカーテンのような透かしがあって向う側にもう一人の女性がいます。カバーを取ると表紙、色はご覧の通りで、緑がかった灰色で、手触りが独特です。それをあけると中表紙があってレンガ色です。そして、栞の紐の色がもう少し鮮やかな赫です。 それから「帯」です、ぼくは「腰巻」と呼んでいますが、色は白です。透けて見える丈夫そうな紙質で、透かし模様が入っていて、なんと、この本の場合、その模様は一冊一冊すべて違ってくると装丁家菊地信義が語っています。えっ、一冊ずつみんな違うって?! 帰宅して書棚を探し、見てきた映像を思い出しながら「雨の裾」をコピーしてみました。ああ、何ということでしょう。腰巻がありません。ぼくは、読んでいて邪魔になる腰巻を捨てることはありませんが、栞代わりに本に挟んだり、ちょっと横に放りだしたりすることがあるのですが、その結果でしょうか。まさか、腰巻にこの本の唯一性が宿っているなんて思いもしませから、いい加減に紛失したに違いありません。ああ、今となっては後の祭りです。 ここまでが装丁家の仕事です。しかし、映像は続きます。印刷、製本、カバーを掛けて、短冊を入れて荷造り、そして出荷。機械が菊地信義の作品に対する「読み」が込められたデザインの「表現」を形に作り上げてゆきます。この一連のシーンの機械も、職人さんの動きも楽しい。本が出来上がっていきます。 出来上がったばかりの「一つつみ」の同じ本を書斎に持ち帰り、積み上げたり、広げたり、並べ直しながら装丁家がデザインの意図を語ります。 映画の立ち上がりからここまで、一冊の本が出来上がる工程と、ほっとした顔をする装丁家をカメラは捉えています。もう、うっとりするしかありません。 作家の古井由吉や、菊池のお弟子さん(?)の水戸部功をはじめ、多くの人が語ります。どのシーンのどの言葉も菊地信義という「本をこしらえる人」の内側にあるものを浮き彫りにしていく言葉です。 湘南の海と海を見ている菊地信義の姿が写りました。ぼくは手の仕事として「本」を作る時代が、今、去りつつあることを感じました。 のんびりした歌が聞こえてきて映画が終わりました。 フーと息が抜けて、しばらく座り込んでいましたが、しようがないので立ち上がって、受付でパンフレットを買いました。ぱんふれっとをかうには そこから、神戸駅に向かって、ちょっと急ぎ足で歩きました。ひょっとしたら仕事に向かうチッチキ夫人に、このパンフレットを見せる事が出来るかもしれないと思ったのです。 ザンネンながら遭遇することはできませんでしたが、夜になって帰宅した彼女は書棚からあれこれ本を取り出して奥付を調べたり、コピーしたりしているシマクマ君に聞きました。「おもしろかったん?」「ああ、そのパンフお土産。装丁は菊地信義やで。」 翌日の土曜日、チッチキ夫人は十三の第七芸術劇場に出かけてゆきました。 監督 広瀬奈々子 プロデューサー 北原栄治 撮影 広瀬奈々子 編集 広瀬奈々子 音楽 biobiopatata エンディング曲 鈴木常吉 キャスト 菊地信義 水戸部功 古井由吉 2019年 94分 日本2020・01・24・KAVC(no7) ボタン押してね!

2020.01.23

コメント(0)

-

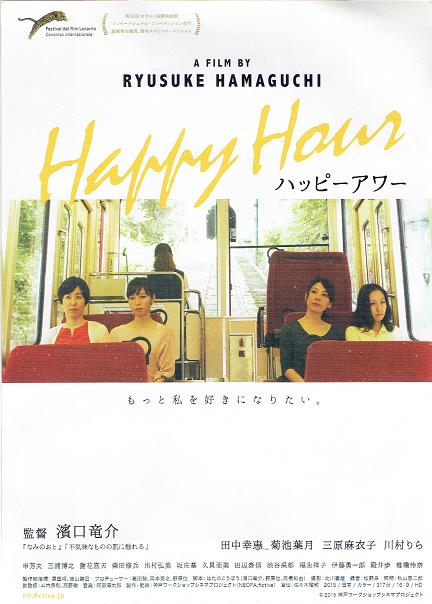

濱口竜介「ハッピーアワー」元町映画館no32

濱口竜介「ハッピーアワー」元町映画館 そろそろ2019年も終わりますね。今年は長い映画をよく見ましたが、これが見納めでしょうか。元町映画館では2015年完成時の先行上映以来、年末にはこの映画の上映会をやると決めているようで、今年で5年目だそうです。モチロン、ぼくは初めて。同じ監督の「寝ても覚めても」を見て、妙に引っ掛かって以来、心待ちにしていた映画でした。 午後1時30分から始まって、7時30分まで、5時間17分ですね。1時過ぎに映画館について、入場予約番号が18番でした。想像したほどの混み方ではなくてホッとして、いつもの座席に座って、一つ目のおにぎりを頬ばりました。 トンネルが正面に見えて、やがて視野が開けてきて、4人の女性がケーブルカーの座席に座っています。六甲山ですね。山上のテラスはあいにくの雨で、街並みも海も見えません。 ここから「重心探し」のワークショップでの鵜飼君くんとの出会い、「純」夫婦の離婚裁判、有馬温泉旅行、「純」の失踪、小説家の朗読会、中学生の妊娠、次々と小さなエピソードが、ケーブル・カーの席にならんで座っていた4人の人間関係や生活を重ね合わせながら展開します。 映画は長いですが眠くなるわけではありません。4人、それぞれのポートレートが描かれていくわけですが、それぞれの家庭や職場を描くシーンも、飽きずに見る事が出来ます。役者の熱演(?)、いや真剣な演技も悪くありません。4人は、それぞれの明日を生きようとして映画は終わります。 5時間17分、見終わって少し寂しいものを感じました。若い監督が作った、力みまくってはいるけれど、素直な力作、そういえばいいのでしょうね。中々印象的な映像も随所にありましたし。なんといっても、舞台は神戸。風景から、彼らがどのあたりにいるかなんてことも興味津々で、なかなか面白い。 でもね、頭で考えた映画という印象がぬぐえないんです。見ながらずっとそう感じていました。登場する4人の女性の在り方、その相手の男性たちの姿、それぞれを丹念に追って5時間というフィルムに仕上げた力技は悪くないと思います。しかし、現代の三十代のカップルたちは、本当にこういう葛藤を生きているんでしょうか。 妊娠騒ぎの対応も、父親の発言は意味不明ですし、なんぼなんでもアホすぎますね。女子中学生の家族の反応も理解できませんね。朗読会で延々と読まれた小説も、小説としてはさっぱりでしたね。 何だか、凄いことをやりたがっている作り手の「上から目線」のようなものが、映画を支配しているのではないでしょうか。残念ながら「寝ても覚めても」で感じた引っ掛かりは持ち越しのようです。 監督 濱口竜介 脚本 濱口竜介 野原位 高橋知由 製作 高田聡 岡本英之 野原位 製作総指揮 原田将 徳山勝巳 音楽 阿部海太郎 撮影 北川喜雄 キャスト 田中幸恵(あかり 看護師) 菊池葉月(桜子 専業主婦 中3の息子) 三原麻衣子(芙美 学芸員 ) 川村りら(純 離婚訴訟中) 申芳夫 (桜子の夫 良彦) 三浦博之 (芙美の夫 拓也) 謝花喜天 (純の夫 公平) 柴田修兵 (鵜飼) 2015年 日本 317分 2019・12・28 元町映画館no32追記2019・12・29映画「寝ても覚めても」・小説「寝ても覚めても」それぞれクリックしてみてください。にほんブログ村にほんブログ村

2019.12.30

コメント(0)

-

土本典昭 「パルチザン前史」 シアターセブンno2

土本典昭 「パルチザン前史」 淀川文化創造館 シアターセブン 映画館情報を検索していて、1969年、50年前の出来事を映したドキュメンタリー「パルチザン前史」の上映を見つけました。「懐かしいなあ、滝田修やって。土本典昭やって。40年まえに見たなこれ。京大の時計台や。もう、見る機会ないなあ。どないしょうかなあ?やっぱ、行きましょう。」 朝から高速バス、阪急と乗り継いで、やってきました十三シアターセブンです。「オイッチニ!オイッチニ!」 暗い画面を集団で駆け足する映像が流れ始めて、それが、当時、軍事訓練と呼ばれた行動であることを思い出しました。思い出しながら、悲しくなりました。馬鹿としか言いようのない幼さです。 大学生になったばかりの頃、この映像をまじめに観たことを覚えています。でなければ、今日こんなところで見直そうなどと思わなかったはずなのです。今、こうして見ながら、まじめに観た自分の幼さがありありと浮かんでくるこの感覚は何なのでしょう。 百万遍の交差点の市街戦があり、時計台の落城があり、滝田修の素顔や、アジテーションがあり、全共闘諸君の議論があり、敗北を乗り越えるはずのパルチザン理論の実践が映っています。 遅れてきた青年の一人であったぼくに、それらは、強烈に、しかし、陰気な印象を残したことも思い出しました。陰気になった理由ははっきりしています。連合赤軍事件と呼ばれた一連の出来事の顛末を、すでに知っていたからです。 それから、40年。映像を見ながらフィルムというものの「恐ろしさ」とでもいうものを実感しながら、しかし、一抹の感動というか、羞恥というか、いかんともしがたいやるせなさとともに見終えました。 たとえば、ドラム缶に突撃してゲバ棒とやらで突き転がすことを軍事訓練だと、大まじめに京大生が考え、実践している愚かさは、竹やりで藁人形を突き倒して鬼畜米英を叫んだ、戦時中の町内会の人々と、完全な相似形だということを、今、映像が雄弁に語ってしまっているのに、気づかなかったのはなぜなのでしょうね。 このドキュメンタリーを土本典昭は学生たちの議論の幼さや、行動の愚かさを告発するために作ったわけではないのでしょうね。むしろ、彼らの真摯さや、反権力の正当性にたいする、連帯感のようなものが色濃くにじんでいる映像といってもいい作品なのです。 にもかかわらず、今、無知で愚直な青年たちの悲劇というよりも、世間知らずなボンボンたちの喜劇として見せてしまうものは時の流れなのでしょうか。 この映像に登場する青年たちの、その後の略歴をエンドロールとして流せば、映像の印象をかえた力の正体もはっきりするのかもしれませんね。彼らは、生きていれば70歳を越えているはずなのです。 今のボクは、かつて、陰気な気分で映像に見入っていた青年の略歴だけはよく知っています。しかし、観客であった青年に限らず、フィルムが期待した未来を、パルチザンどころか、平凡な生活の略歴として生きることができた青年が、この映像には一人もいないと感じさせるものはなになのでしょうね。 それを悲劇と呼ぶのか、人の世の常と呼ぶのか、あまり興味はありません。しかし、時間の経過とは何の関係もなく、映像の中には、半世紀前の、20代の青年たちの幼い表情や裸の思想が、そのまま、そこにあることに胸を揺さぶられながら見終えた老人がいることは、やはり、事実なのです。 暗くなった、小さな映画館で、不思議な感覚を味わいながら、周りを見回した。数人の観客の中に一人だけ二十代の青年の姿がありました。 「あの人は、どう思ったんかな。」 エレベーターを降りて、十三の繁華街を外れたあたりのパチンコ屋の前で煙草を吸いながらそう思いました。 監督 土本典昭 製作 市川隆次 小林秀子 撮影 大津幸四郎 録音 久保田幸雄 1969年 日本 120分2019・02・26七芸・シアター7no2追記2019・12・15 私的な欲望が「政治的な表現」として噴出している時代です。「公共性」という言葉が滅んで行く姿を目の当たりにしているような気がしています。あの映像が伝えていた、50年前の、幼い理想は、いったいどこに行ったのでしょう。恥とか、外聞とか、当時、旧時代の遺物のように批判されていたと思うが、本当にそうした意識さえもが死に絶えた世界が、ここから広がっていくのでしょうか。にほんブログ村にほんブログ村

2019.12.15

コメント(0)

-

箱田優子「ブルーアワーにぶっ飛ばす」シネリーブル神戸no34

箱田優子「ブルーアワーにぶっ飛ばす」シネリーブル神戸 今日、見たい映画は他にもありました。この映画を選んだ理由はシム・ウンギョン。「新聞記者」の吉岡エリカの声の響きと、独特な眼差しにもう一度出会いたかったのです。 もっとも、映画が始まって、何だかよくわからない葛藤と格闘している主人公らしい砂田という女性を演じている女優に、どこかで見覚えががあるなと思って、口元と目つきを見ていて思い出しました。「海街ダイアリィ―」の三女、千佳ちゃんでした。千佳ちゃんも三十歳を越えて、なかなか苦労しているじゃないかとは思ったのですが、やっぱり、この映画の目玉は、砂田の友達「キヨ」を演じているシム・ウンギョンでした。 「合格!◎!」 いやあー、よかったですね。シム・ウンギョンはこの映画でも、独特な存在感をいかんなく発揮して、夏帆という女優さん、千佳ちゃんね、が演じるCMディレクター(?)砂田の、下手をすれば、自意識のマスタベーションに終わりかねないドラマを、見事に救っていましたね。 セリフで発する「ことば」が自意識との間に微妙な隙間を感じさせて、その「間」が何とも言えません。 そこに、あの目ですよ。なんなんでしょうね?あれは演技だとはとても思えません。話の筋を壊しそうで、堂々と物語の真ん中を歩いている風情には、思わず目を瞠ってしまいました。 映画そのものは、大昔、大森一樹という人の「オレンジロード急行」を見た時の「あっけなさ」を思い出しました。いや、「自動車で出かける」という設定以外、何も似てはいないのですか、ただ、全体に、アマチュアの頼りなさが漂っているところは、似ていると、ぼくは思いました。 夕暮れの「ブルー・アワー」を走っている車中での「千佳ちゃん」の、最後の熱演も悪くはないのですが、シム・ウンギョンの「ダサいのは悪くないよ。」(多分そんなセリフだった)が、とてもよかったし、エンドロールで聞こえ始めた主題歌の松崎ナオの「清く、正しい」声が、最後の決めワザでしたね(笑)。 映画が終わって、シネリーブルを出ると、まさに、「ブルーアワー」でした。雨上がり、西の空に夕焼けの気配はありましたが、黄昏の気が満ち始めていて、頭の中に、さっきの映画の主題歌の声が聞こえてきて、涙が止まらなくなってしまいました。誰にも見られていないからいいですが、ホント、おい、おい、ですね(笑)。 映画は、退職した老人に対してではなくて、今、格闘している若い人の方を向いて作られているなと思って席を立ったはずなのです。にもかかわらず、この涙は何でしょう?この映画からの直接の影響というよりも、映画が、ぼくのなかの閉まっていた箱、まあどんな箱だかよくわかりませんが、それの蓋を開けたような感じがしました。 それにしても、タオルのハンカチで、しきりに目をこすりながら歩いている老人というのも、ちょっと異様だったかもしれませんね(笑)。 監督・脚本 箱田優子音楽 松崎ナオ 主題歌「清く、ただしく」キャスト夏帆(砂田)・シム・ウンギョン(清浦)・渡辺大知(砂田の同居人)・ユースケ・サンタマリア(砂田の不倫相手)・でんでん(砂田の父)・南果歩(砂田の母)2019 日本 92分 2019・10・25・シネリーブル神戸no34にほんブログ村川べりの家 [ 松崎ナオ ]

2019.10.27

コメント(0)

-

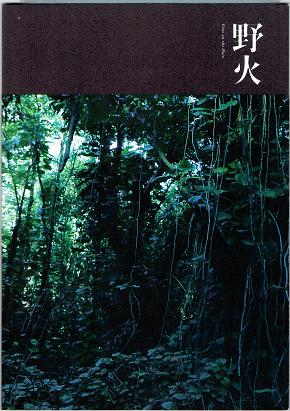

塚本晋也「野火」シネ・ヌーヴォX

塚本晋也「野火」シネ・ヌーヴォX 作品の名前は聞いていました。見たことはありませんでした。監督が塚本晋也です。彼の映画も知りません。夏の定番なのだそうです。「野火」です。大阪九条の「シネ・ヌーヴォX」という映画館にも、今回初めて伺いました。 分隊長の前で最敬礼している田村一等兵が、罵声を浴びせられ、殴られているシーンから映画は始まりました。次に野戦病院のシーンでした。 映画が公開された当時、グロテスクで残虐ということが話題になったと聞きましたが、さほど感じませんでした。一方で、「リアル」という感じもあまり湧いてきません。想像しうる限りの戦場のリアリズムというより、ある種、「象徴化されたデフォルメ感」が、残ったというのが正直な感想です。 大岡昇平の原作「野火」をお読みになった方は気づかれると思いますが、この映画は「エピソード」や「会話」が原作にかなり忠実に作られていると思いました。 喀血した田村が、所属部隊から捨てられ、野戦病院からも追い出され、ジャングルを彷徨するほかない運命へ追いやられることから始まり、教会での住民の殺害、人肉嗜食をめぐっての同僚の殺害、捕虜となって生き延びる境遇まで、「あらゆるものから捨てられた一人の人間」の、過酷といえば、あまりにも過酷な戦争体験を、「人間」が「人間」をやめる「血みどろの姿」として描き切った監督塚本晋也に脱帽しました。 しかし、かすかな不満も残りました。 それは、一旦「人間」をやめさせられて戦場をさまよい、それでも帰って来た田村の苦悩と「妻」との描き方です。 この映画のラストは、苦悩する田村の姿を、覗き込む「美しい妻」の姿ですね。そこには戦場から帰ってきた「人間ではないもの」に対する、ある「冷酷さ」が漂っています。しかし、監督はそれ以上描くことはせず、映画は終わります。 小説では、精神病院に、自ら、逃げ込んだ田村のこんな言葉があります。 私の家を売った金は、私に当分この静かな個室に身を埋める余裕を与えてくれるようである。私は妻は勿論、附添婦の同室も断った。妻に離婚を選択する自由を与えたが、驚くべきことに、彼女はそれは承諾した。しかもわが精神科医と私の病気に対する共通の関心から感傷的結合を生じ、私を見舞うのをやめた今も、あの赤松の林で媾曳しているのを、私はここにいてもよく知っているのである。 どうでもよろしい。男がみな人喰い人種であるように、女はみな淫売である。各自そのなすべきことをなせばよいのである。 復員した田村は、「美しい妻」からも捨てられるのです。「PTSD」という概念があります。帰国したベトナム戦争従軍の兵士たちの症状から、アメリカの精神医学界で、1980年代に確立されたと思いますが、大岡昇平は1940年代の後半、すでに、「従軍兵たちを最後に奈落へ突き落とすのが、帰ってきた『平和』な社会であること」を見破っていたのではないでしょうか。 「映画は最後に口籠った」という印象をぼくは受けました。そこが、この映画に対する不満と言えば言えます。「グロテスクな平和」という視点は、ないものねだりでしょうか。 ところで、この映画を見ながら、涙が止まらなくなったシーンがあります。 田村一等兵がどこまでも広がるジャングルを、丘の上からずっと見るシーンです。涙の理由はいうまでもありません、この後ろ姿の兵士こそ、大岡昇平その人だと、ぼくには見えたからです。 大岡昇平の文章は端正で理路整然とした翻訳文的な記述にその特徴があると思いますが、もう一つ、「描写の空間性」とでもいえばいいのでしょうか、「兵士の眼差し」による空間的な「世界把握」にこそ、その文体の独自性があると思います。 今、ここが、地図上のどこであるのか、煙は、どの方角に上がっているか、それを見損じれば命にかかわる空間認識が、彼の文章には常に伏在しています。 映画を見ているぼくには「美しいジャングルの遠景」としか見えません。しかし、さまよい歩く兵士にとっては、明らかに苛酷で命がけの見晴らしに広がるこの風景が、「帰ってきた」作家大岡昇平の脳裏に、生涯、何度、去来したことでしょう。 ぼくにとっては、最も尊敬する作家大岡昇平の、戦場での孤独を彷彿とさせた「このシーン」を撮ったこの映画が「忘れられない一本」になったことは間違いありません。監督・製作・脚本・編集 塚本晋也原作 大岡昇平 撮影 塚本晋也 ・林啓史 音楽 石川忠 助監督 林啓史 キャスト 塚本晋也(田村一等兵) リリー・フランキー(安田) 中村達也( 伍長) 森優作( 永松) 中村優子(田村の妻) 山本浩司(分隊長) 2015年 日本 87分 2019・9・12シネ・ヌヴォー追記 2019・09・26 徘徊を始めてから買わないことにしていたのに、思わず買ってしまったパンフレットに、評論家の佐藤忠男が書いていました。 テーブルに放り出していたパンフレットを読んでいたチッチキ夫人が突如、こういいました。「大岡昇平さんって、戦争に『参加』したの?この書き方って、なんか変じゃない?」「えっ、どういうこと?」「参加って、変じゃない?大岡さんが生きてたら、キレれるでしょ。せめて、参加させられたでしょうよ。運動会じゃあるまいし。」 マジギレしていました。 指摘されて、初めて気づきました。佐藤忠男という人の映画評論は「黒澤明の世界」をはじめとして、たくさん読んできました。にもかかわらず、何だか、気持ちの悪い、この言葉遣いに、啞然としました。最近の世間の風潮とも、何となくつながっている感じがしました。 佐藤忠男自身も予科練出身の戦争体験者だったと記憶しています。彼は戦争に「参加」したのでしょうか。そうかもしれないですね。 しかし、映画は「野火」。パンフレットには、原作者が一兵士として「参加」した太平洋戦争と書いてあるのです。大岡昇平は、戦争に「参加」したのでしょうか? ぼくとチッチキ夫人は変なことにこだわっているのでしょうか。 当時、戦場に連れていかれた兵士は山のようにいると思います。しかし、「参加」した兵士が、そんなにいたのでしょうか。自分から「参加」したのなら「苦悩」や「悲惨」は、ナルシズムか事故ということで、いいんじゃないでしょうか。 そう考えながら、ぼくは思います。ヤッパリ「戦争に参加」なんていいかたは、間違っています。そう思ったことは、書き留めておこうと思います。読む人に、不愉快を感じさせることはあるかもしれませんが、これに関しては仕方がないことです。 いろんなところから、いい加減がにじみだしてきているようで、とても嫌なんです。追記2020・08・01 今年も八月になりました。大阪九条のシネ・ヌーヴォ―のプログラムには「野火」があります。小さな名画座がこの映画を毎年上映する心意気に拍手を送りたいと思います。 もっとも、ぼく自身は「新コロちゃん騒ぎ」の最中でもあり、地理的にも少し遠い大阪ということもあって、とても出かけてゆく元気はなさそうです。とほほ・・・。追記2020・10・13 大岡昇平の「靴の話・戦争小説集」と「成城だより」を久しぶりに読み直す機会がありました。思い出したのはこの映画で小説を書いている、復員した田村の後ろ姿でした。小説の「野火」では、狂気の人として描かれていますが、作家の大岡昇平は「理性の人」として戦争を描き続けました。しかし、一方では「花影」の作家でもあったわけです。 個人的な思い入れですが、もう一度、この作家の作品を読み直す時期がやって来たように感じました。 ボタン押してね!【中古】 野火 新潮文庫/大岡昇平(著者) 【中古】afb

2019.09.27

コメント(0)

-

藤井道人 「新聞記者」国際松竹no4

藤井道人 「新聞記者」国際松竹 ネットで名前を知った東京新聞記者の望月衣塑子さんというひとのことが、少し気にかかっていた。もともと、社会派映画と呼ばれるジャンルに、そんなに惹かれタイプではないが、何となく、話題になっていることもあってでかけた。 三宮の国際松竹という映画館で見た。ほぼ満員だった。ここのところ、何だかよく混んでいる映画館にいると思った。 映画が始まった。暗い部屋で、女性がPC相手にメモっている。ポストイットは横文字。暗くてよくわからないが、夜中であるようだ。テレビがついていて、今、「この国」で起こっている事件について、見たことのある人たちが語っている。 彼女が東都新聞の記者吉岡エリカ(シム・ウンギョン)。しゃべっている日本語に独特の癖のようなものがある。この独特さ、拙さというべきだろうか、「ことば」が、少しだけズレている。それが、ぼくをこの映画に引き付けて離さなかった肝だったように思う。 「あのう、それはセクハラですよ。」 映画が、後半に差し掛かったあたりだった。多分、見ず知らずの、他社の記者たちに向かって彼女が口にしたセリフだ。 男たちが所属している「この国」の社会にはない「話しかた」を彼女はしている。それは男たちが何の気なしに吸っては吐いている「空気」に、ヒビを入れる話し方だ。 この「空気」は、今や、市バスや、JRの車中、団地の集会所、学校の職員室や教室、ところかまわず、あらゆる所に漂っている。気持ち悪がってもしようがない。なにせ「空気」なんだから。 この映画は、権力が「空気」に乗じて「虚偽」を拡散させている姿を描いているのだが、その、すべてが、「犯罪」だということを、「空気」は認めたがらない。 「まあ、そういうもんやろ。」 わかったような、感想をつぶやくのだ。 何しろ「犯罪」を取り締まる装置そのものが「犯罪者」であり、監視し告発するはずのマス・メディアが、お追従の装置になるという「全体主義」や「ファシズム」の悪夢が進行している。 「国を守る」などというアナクロな言葉が、明らかな「権力」による犯罪の当事者を鼓舞している。「家族主義」の意匠をまとって「国家」を持ち出すのは天皇制ファシズムの常套手段だったはずだが、「空気」を捏造して、作り出したに「父権主義」が犯罪者を支えている。 生まれてきた子供と妻を守らなければならない。 さあ、どうしますかね、一度は決意したものの、おびえる松坂桃李君は、果たして、横断報道を渡ることはできるのでしょうか。 「そこにとどまれば、あなた、あのう、それは、犯罪ですよ!」 しかし、まあ、健闘はしていましたね。合格!かな?(笑) 監督 藤井道人 原案 望月衣塑子 河村光庸 脚本 詩森ろば 高石明彦 キャスト シム・ウンギョン(吉岡エリカ) ) 松坂桃李(杉原拓海) 本田翼(杉原奈津美) 岡山天音(倉持大輔) 郭智博(関戸保) 高橋努(都築亮一) 西田尚美(神崎伸子) 高橋和也(神崎俊尚) 北村有起哉(陣野和正) 田中哲司(多田智也) 2019年 日本 113分 2019・07・06・国際松竹no4追記2019・11・29 東京新聞記者の望月衣塑子さんをドキュメントした、森達也「i新聞記者ドキュメント」を観ました。感想は表題をクリックしてくださいね。ボタン押してね!

2019.07.08

コメント(0)

-

橋本光二郎 「小さな恋のうた」ハーバーランド・OSシネマno4

橋本光二郎 「小さな恋のうた」ハーバーランド・OS・シネマ 我が家に「マンガ」を届けてくれるヤサイクンはモンゴル800というバンドの大ファンです。ヤサイクンの乗っている自家用車に乗車すると、動き出して目的地に到着して下車するまで彼らの曲を聴き続けることになります。長い旅程の場合は、甲本ヒロトと忌野清志郎が追加されます。 ヤサイクン家のチビラたちは、モンパチとかヒロトの曲で、シマクマ君が知っている程度の曲はすべて素で歌えるようです。チビラたちが機嫌がいいときは、だから、車中が合唱隊状態になって、なかなか痛快です(笑)。 そのヤサイクンからフェイスブックでメッセージが届きました。 《「小さな恋のうた」上映中です。》「はあー?これ、どういうこと?」「行きなさいということちやう?」 ハイハイ、もちろん出かけましたよ。ハーバーランド・OS・シネマです。 それでどうだったかって? 「キングダム」を見た時も思いましたが、「ことば」ですね。引っかかってしまうのは。少年たちがしゃべる言葉が気に掛かるのです。現代の若者言葉でしゃべりますが、モチロン、映画が映画ですから沖縄方言、いや琉球語といいたいですが、それではありません。おそらく若い人気の俳優たちが起用されているのでしょうが、そこでしゃべるの言葉が響いてこないのです。日本語を母語としているぼくにとって、これが決定的でした。 まあ、年齢的ギャップもあるんでしょうね。でも、少年たちのやり取りだけではありません、出てくるセンコーや大人たちの、本質的にカスなセリフもことばのやり取りとしてリアリティーがありません。いわゆる学芸会状態ですね(笑)。ちょっと、がっかりでした(笑)。 沖縄を撮っているという監督の気負いも、空回りでしたね。どうして、方言をしゃべらせなかったんでしょう。「ことば」について軽視した芝居の演出が、映画の印象を決めてしまったと思います。 それでも最後まで見続けられたのは、モンパチの歌の力です。少年・少女たちのへたくそさカバーして余りあるモンパチでした。 エンドロールで、ようやくモンパチの地声が聞こえてきて、ホッとしました。若い人たちの熱演の空回りが、ちょっとかわいそうな映画でしたね。 帰宅して、夜の十時を回ったころ、ヤサイクンから電話がありました。「観に行ったらしいな。どうやった?」「あんたのとこのアーチャンママは何て言うてた?見たんやろ。」「キヨサクが太ってるって。」 「エーそこかいな。まあ、漁師のせがれで出てたけど。」 「おもろかったんか?」 「なんやねん、ファンやったら見に行けよ。最後の、モンパチが歌う恋のうたで、ホッとするから。声だけやけど。」 「あー、やっぱ、1800円やからな。」 「1800円かあ、ちょっと高いなあ。」「あっ、やっぱ、大阪で今度やるらしいドキュメンタリーにするわ。」「な、なんやねん!」 監督 橋本光二郎 脚本 平田研也 製作 村松秀信 間宮登良松 町田修一 キャスト 佐野勇斗 (真栄城亮多) 森永悠希 (池原航太郎) 山田杏奈 (譜久村舞) 眞栄田郷敦 (譜久村慎司 ) 鈴木仁 (新里大輝) 2019年 日本 123分 2019・06・10・OSシネマno4追記2020・02・23「大阪で今度やるらしい」のは山城竹識「MONGOL800 -message-」でした。感想はクリックしてみてください。ボタン押してネ!MONGOL800 / 800BEST -simple is the BEST!!-(通常盤/結成15周年記念) [CD]

2019.06.11

コメント(0)

-

中野量太「 長いお別れ」シネ・リーブル神戸no9

中野量太「 長いお別れ」シネ・リーブル神戸 作品情報は映画comへどうぞ 映画館に「お昼寝徘徊」を始めて一年が経ちました。昨年の6月、最初に見た映画が「モリのいる場所」。山崎努と樹木希林の老夫婦が素晴らしい映画だったのですが、一か所だけ悪口を言わずにいられないところがあったので、この日記には書きませんでした。 しかし、九十歳を越える老画家、熊谷守一を演じた山崎努の姿には、思わず唸らされるものがありました。樹木希林のらしさには、時にめんどくさいものを感じることがあるのですが、山崎の演技は少し違います。特徴的な体つきや顔立ちがそのまま物語の登場人物になる。そんな感じですね。 彼が出ている新作「長いお別れ」がシネ・リーブルにかかりました。一周年にピッタリ! 始まりました。遊園地で小さな子供がふたりメリーゴーランドに乗れなくて困っています。向うから傘を、なぜか、三本持った老人が歩いてきます。山崎努です。いや、元中学校の校長だった東昇平ですね。 70代で認知症を発症した男(山崎努)が10年ほどの曲折を経てこの世を去るのですが、その男をめぐる家族の物語。妻(松原智恵子)がいて、娘が二人いる家族です。姉(竹内結子)には、男にとっては孫にあたる息子が一人いますが、住んでいるのは、夫(北村有起哉)が働いているアメリカ。妹(蒼井優)は独身で、調理師としてお店を持ちたいと奮闘しています。 あれこれありますが、とどのつまり、介護家族が最後に経験する延命処置をめぐる家族の意思の確認のシーンがこの映画の良さを印象付けました。 眠っている老人のベッドのそばで、娘たちが「おとーさんは…だと思っていると思う。」と母に意見を伝えた瞬間、松原智恵子さんがキッパリ! 「どうして、あなたたちに、今のお父さんの気持ちがわかるの?」 ここで、ここまで天然「カーさん」を演じ続けてきた松原智恵子さんの目の覚めるような「キッパリ!」に◎! 家族が困惑して見つめているベッドで、口を半開きにして眠りこけている怪演技の山崎努さんに三重〇! 心に残る意味不明の迷セリフは他にもある。山崎努の姿は、亡くなって十年近くになる、ぼく自身の義父の後ろ姿を彷彿とさせる「鬼気迫る」ものだったし、生来の天然女優松原智恵子の老妻姿にも胸打たれた。「エー、こっちもアブナイんじゃないの?」 老いたとはいえ、名優二人の怪(?)演に支えられた作品だった。 ただ、好みの問題だとは思うが、「話を作るための筋運び」という作意を感じさせる演出はいかがなものだろう。監督は違う人だが、昨年の「モリのいる場所」と同型の「わざとらしさ」をぼくは感じた。おそらく、原作の構成とかかわることなのだろうとは思うけれど、それぞれの登場人物の生活上の葛藤が薄っぺらい作り物に見えてしまうのは何故だろう。 徘徊一周年記念映画鑑賞。シッカリ泣けました。そこそこ満足して帰宅。夕食をとりながら、映画館で思い出した、今はない義父の歩き方や、ベッドでの顔のまねをして喜んでいると、チッチキ夫人、怒り出すかと思いきや。「私も、観に行ってくるわ。いつまでしてんの、それ?」 「いや、だって、今日、封切りやから。でも、思い出して泣いても知らんで。」 「ふふふ。」 監督 中野量太 原作 中島京子 脚本 中野量太 大野敏哉 キャスト 山崎努(父 東昇平 ) 松原智恵子(母 東曜子) 竹内結子(長女 今村麻里) 北村有起哉(長女の夫 今村新) 蒼井優(次女 芙美) 2019年 日本 127分 2019・05・31・シネリーブル神戸(no9)追記2019・11・12この映画の原作「長いお別れ」(文芸春秋社)を読みました。感想は表題をクリックしてください。長いお別れ (文春文庫) [ 中島 京子 ]価格:712円(税込、送料無料) (2019/6/2時点)これ原作。今から読みます。小さいおうち [ 中島 京子 ]価格:1707円(税込、送料無料) (2019/6/2時点)直木賞受賞作。昔読みました。俳優のノート (文春文庫) [ 山崎 努 ]価格:788円(税込、送料無料) (2019/6/2時点)いわば、狂気に近い演技論。柔らかな犀の角【電子書籍】[ 山崎 努 ]山崎さんがどんな本を読んでいるのか?にほんブログ村ボタン押してネ!

2019.06.02

コメント(0)

-

濱口隆介 「寝ても覚めても」 シネ・リーブル神戸no6

濱口隆介 「寝ても覚めても」 シネ・リーブル神戸 読んでから観るか、観てから読むか。柴崎友香の同名の小説が映画になりました。どちらかというと、ひいきの作家で、読んだことがある作品でしたが、内容の記憶はあいまいでした。チラシをぼんやり見ていると、監督は濱口竜介、俳優は東出昌大、唐田えりかと載っています。 「知らんなあ?」 キャッチコピーはこんなふうに書かれています。 愛に逆らえない。 違う名前、違うぬくもり、でも同じ顔。運命の人は二人いた。 「なんやそれ、そういう話やったかいな。そんな、たいそうな恋愛小説やったっけ?」 というわけで読んでから観みました。 エンドロールが流れていくのをぼんやり観ていると、濱口竜介という監督の名前もなにげなく流れていきました。名前を覚えたと思いました。これは、この監督の映画やなと思いました。 玄関のチャイムが鳴って、白いシャツの男が立っているシーンが終わりごろにあります。 ここまで映画は、なんとか原作をなぞってきていました。しかし、ここから、はっきりと原作のストーリーに別れを告げます。 山陽新幹線「のぞみ」の車中、眠っている男の顔を見ながら叫び声をあげそうになる、主人公である朝子。 岡山駅の長いプラットホームで、菓子パンで膨らんだ鞄を抱えて、西に向かって走り去る「のぞみ」を見送る朝子。 小説にある、その二つのシーンが、映画でどう描かれているのか、ひそかに期待していました。 でも、期待は見事に肩透かしを食ってしまいました。原作に描かれているシーンそのものがありませんでした。映画では朝子も男も新幹線になんか乗らないのです。 その代わりに、映画にはおそらく東北地方の海岸だと思いますが、巨大な防潮堤を見上げるシーンがあります。カメラは防潮堤を越えて海を映し出します。泡立つように打ち寄せる波と遠くまで暗い海が見えます。強い風に吹かれながら、海を見ている朝子の横顔がスクリーンに大きく映し出されるのです。 想像を絶する脅威を具現させた海がそこに広がっていて、防潮堤の上で女が海に向かって立っています。 「なんや、このシーンはなんや。なんなんや?」 映画の作り手である濱口竜介は一人の女をそこに立たせることで、小説と別れを告げたシーンでした。映画はこのシーンを光源にして主人公を映し出し始める印象でした。 長大な防潮堤の上には朝子(唐田えりか)がいます。不思議なことに、ぼくの目からは、じわじわと涙が流れはじめました。何故、涙が流れるのかわかりません。ただ、大根としかいいようのない女優ではなく、映画「寝ても覚めても」という物語の朝子が立っていると思いました。それが、とてつもなく清々しかったのです。 スクリーンには捨てられた猫を探しながら雨にうたれる朝子、安心して濡れた上着を脱ぐ朝子、座っている朝子、次々と朝子が映しだされていきます。それは、小説で出会った、カメラを持った朝子ではありません。二人はとてもよく似ているのですが、やはり違うのです。で、ぼくは映画の朝子を見つめ続けていました。 捨てられた猫や津波の被災者に心を寄せる朝子のシーンは、彼女の生き辛さの理由として心に残っていきます。だが、「逆らえない愛」とキャッチコピー化されるような行動の根拠としての説得力を読み取ることは出来ません。映像には、小説の印象に引き図られている頭をおいていってしまう飛躍があります。 小説的なコンテクストをなぞろうすることをやめた映画が、一人の人間が本当のこと、譲れないことに執着する「美しさ」と、次の瞬間、何が起こるかわからない、何をしでかすかわからない「今このとき」の「危うさ」をシーンとして映し出してしまうことがありうるということを久々に実感した映画でした。 主人公の輪郭を「防潮堤から海を望むシーン」を光源にして映し出そうとしているかに見える映画で、小説のちがった読み方を差し出された印象の作品でしたが、巨大な防潮堤とその向こうの海を主人公たちの暮らしの向こう側に描いてみせた、この若い監督を知ったのはうれしいことの一つでした。 シネ・リーブルのある朝日ビルを出て、南に向かって歩いた。向うは海。青空が広がっていた。ポート・ターミナルには、とてつもなく大きな船が止まっていた。 監督 濱口竜介 原作 柴崎友香「寝ても覚めても」 脚本 田中幸子 濱口竜介 製作 横井正彦 キャスト 東出昌大(丸子亮平/鳥居麦 ) 唐田えりか(泉谷朝子) 瀬戸康史(串橋耕介 ) 山下リオ(鈴木マヤ ) 伊藤沙莉(島春代 ) 2018年 日本・フランス合作 119分 2018・09・19・シネリーブル神戸(no6)追記 2019・05・27 観てから半年たつ。不思議なことに「岡山駅で下車する朝子」という柴﨑友香の原作「寝ても覚めても」に描かれたシーンが、確かにこの映画の中にあったような記憶がぼくの中にあって、繰り返し浮かんでくる。今回、元の文章を書き直そうと、いじっていて、一番困ったのがそのことだった。映画のシーンに小説のシーンを合成した記憶。 ぼくの中に、そう「したがる」なにかがあるにちがいない。おそらくこの小説と映画が、交差するように、ぼくの意識をインスパイア―しているに違いない。ゴダールが最新の映画「イメージの本」(クリックしてみてください)で言っていた、アーカイブということがしきりに浮かんでくるこの頃なのだが、自分の中の錯綜するアーカイブをどうしていくのか。これはこれで、結構スリリングな問いなのではないだろうか。追記 2019・12・29 この監督の「ハッピーアワー」を見た。神戸を舞台にした長い映画だった。いろんなことを考えさせられた。若い人たちへの期待と失望の両方を感じた。感想は題名をクリックしてくださいね。追記2020・05・11 記事を直していて、そういえば、一人二役の男性を演じていた東出君のスキャンダルを最近目にすることがあって笑った。「彼も大変だ」とシマクマ君は思うのだが、「馬鹿やん!」というのが同居人の感想だった。「うん、まあ、そうだけど・・・」追記2022・02・10 濱口竜介監督の「ドライブ・マイ・カー」という昨年公開された作品が、アメリカのアカデミー賞の作品賞だかの選考対象としてノミネートされたことが話題になっています。公開された時に見ました。ぼくの中では感想が揺れ続けている作品ですが、まあ、そう言えるかどうかということは別にして「世界標準」の視点からどう評価されるのか興味があります。 ここで感想を書いている「寝ても覚めても」以来、ずっと見続けています。映像に映し出される登場人物たち、生きている人間たちの向こう側に、何か大きなもの、遠い広がりを予感させる作品群なのですが、見終えると、どこか、なにか、納得のいかなさが残って気にかかり続けている監督です。 【中古】 寝ても覚めても /柴崎友香【著】 【中古】afb価格:198円(税込、送料別) (2019/5/27時点)文庫、もう中古ですね。パノララ (講談社文庫) [ 柴崎 友香 ]価格:1058円(税込、送料無料) (2019/5/27時点)ちょっと、新しい柴﨑友香わたしがいなかった街で (新潮文庫) [ 柴崎友香 ]価格:594円(税込、送料無料) (2019/5/27時点)柴﨑って、こういう感じ。ボタン押してネ!にほんブログ村

2019.05.27

コメント(0)

-

鄭義信「焼肉ドラゴン」神戸国際松竹no2

鄭義信「焼肉ドラゴン」神戸国際松竹 舞台が見たくて見たくて、見られなかった「焼肉ドラゴン」の映画版を観ました。舞台は評判になって、漸くTVで見て以来、再演を待っていたら、映画になりました。「醤油屋からこうた、というセリフが一番よかったね。」 一緒に見た同居人のチッチキ夫人が、しみじみとそういって、それから、ふたりで映画の悪口を、ぼそぼそしゃべりながら、夕暮れの三宮の町をしばらく歩きました。 悪口をいいたくなるチグハグで、不器用な映画でした。俳優は一生懸命だし、演出もマジメです。しかし、舞台と映画は違うということを監督の鄭義信はこえられなかったように感じました。 それでも、この映画は心に残るだろうなと思いました。「明日はきっとエエ日になる。」 という名セリフが映画では生きなかったですね。それが、とても不思議でした。しかし、子供たちにモヤシをぶつけるオンマー(イ・ジョンウン=英順) のやるせない怒りと哀しみの姿と、「トキオを返せ!」 と叫ぶアッパー(キム・サンホ=龍吉) の悲鳴のような怒号は、ぼくには忘れらないシーンになるに違いないと思いました。 二人で、三宮の町中を歩きながら何故だか、無性に哀しくて、しようがないので太平閣の豚まんを買って帰りました(笑)。 監督 鄭義信 原作 鄭義信 脚本 鄭義信 撮影 山崎裕 照明 尾下栄治 録音 吉田憲義 美術 磯見俊裕 編集 洲崎千恵子 音楽 久米大作 キャスト イ・ジョンウン(英順) キム・サンホ(龍吉) 真木よう子(静花) 井上真央(梨花) 大泉洋(哲男) 桜庭ななみ(美花) 大谷亮平(長谷川豊) ハン・ドンギュ(尹大樹) イム・ヒチョル(呉日白) 大江晋平(時生) 宇野祥平呉(信吉) 根岸季衣(美根子) 2018年 日本 126分 2018・06・30国際松竹no2追記2019/05/22 観てから一年が経ちました。ふと、思い出すのは、キム・サンホとイ・ジョンウンという二人の名優の表情です。残念ながら真木洋子でも大泉洋でもありません。この二人の印象に残る演技は、作中の人間たちが生きている朝鮮と日本の歴史をきちんと思い出させてくれて、やはり忘れられません。 ぼくはテレビをほとんど見ないから、よくは知らないのですが、「恥知らず」としか思えない嫌韓ヘイトを口にするタレントや、中には作家を名乗るインチキな人たちがいるらしいですね。 「トキオをかえせ」と叫んだ龍吉が「明日はきっとエエ日になる」と、自らに言い聞かせて暮らした日々を思い浮かべて、ある「責任」のようなものを感じるのは、決して「自虐史観」などというものではないと思います。「まともである」ありたいと考える、普通の人間の感じ方ですね。追記2020・01・15 2020年の正月早々に見た「パラサイト」ですが、ソン・ガンホばかりに気を取られていましたが、この映画「焼肉ドラゴン」でモヤシをぶちまけるオッカー、オンマーというべきか(?)を演じたイ・ジョンウンさんが頑張ってました。いい存在感でしたよ。ボタン押してネ!にほんブログ村焼肉ドラゴン (角川文庫) [ 鄭 義信 ]価格:561円(税込、送料無料) (2019/5/22時点)文庫にもなっているんですね。知らなかった焼肉ドラゴン [ 真木よう子 ]価格:3411円(税込、送料無料) (2019/5/22時点)ビデオかな?

2019.05.22

コメント(0)

全26件 (26件中 1-26件目)

1

-

-

- 今日読んだマンガは??

- 【中古】 【コミック全巻】幽☆遊☆白…

- (2024-11-22 15:26:17)

-

-

-

- マンガ・イラストかきさん

- 未来編更新です。十憶。

- (2024-11-23 09:05:54)

-

-

-

- お勧めの本

- 「モリスといっぱいのしんぱいごと」…

- (2024-11-20 19:20:09)

-