読書案内「水俣・沖縄・アフガニスタン 石牟礼道子・渡辺京二・中村哲 他」 20

読書案内「鶴見俊輔・黒川創・岡部伊都子・小田実 べ平連・思想の科学あたり」 15

読書案内「BookCoverChallenge」2020・05 16

読書案内「リービ英雄・多和田葉子・カズオイシグロ」国境を越えて 5

映画 マケドニア、ボスニア・ヘルツェゴヴィナ、クロアチア、スロベニアの監督 6

[映画 スペイン・ポルトガルの監督] カテゴリの記事

全10件 (10件中 1-10件目)

1

-

ルイス・ブニュエル「ブルジョワジーの秘かな愉しみ」元町映画館no128

ルイス・ブニュエル「ブルジョワジーの秘かな愉しみ」元町映画館 「ルイス・ブニュエル監督特集―男と女」という企画の2本目です。ああ、もちろんシマクマ君が見た2本目ということです。1974年に日本で劇場公開されたらしいのですが、なんとなく見た記憶がありました。何も覚えていたわけではないのですが、なんだか異様に懐かしい気持ちになりました。 1本目に見た「昼顔」は、どっちかというと心理描写に呆れたという気分の方が強かったのですが、こっちは、「ああ、70年代の映画やなあ。」という詠嘆というか、「ルイス・ブニュエルというのはこのバカバカしさなんだよなあ。」という、まあ、実に個人的な感想ではあるのですが、今となっては納得してしまいました。 たぶん、極東の島国の文化観や歴史観では計り知れない、ヨーロッパ産のブルジョワジーという階級というか、種族のようなものがあって、ヨーロッパの人には見かけと振舞でわかるのでしょうね。 で、映画は彼等の内実は食欲と性欲という、とてもまんまな「欲望」なのだと描いているんですね。だから、永遠の欲求不満に苛まれているわけで、当人たちは気づいているのかいないのか、たぶん気づいていないようなのですが、どこにたどり着くのかわからない道を当人たちだけで、てくてく歩いているようなものなのでしょうね。三度ばかり、そういう、唐突なシーンが挿入されていましたが、かなりシビアな批評表現なのでしょうね。 その上、登場する6人のブルジョワの中に一人インチキというか偽物がいるんですよね。フェルナンド・レイ扮するミランダ共和国とかの駐仏大使ですね。地位を利用してコカインの密輸かなんかで稼いで、それで「ブルジョワ」に取り入っているという役柄ですね。彼は、まあ、不安なわけで、だからこそ、とりわけ、ややこしい夢を見ちゃうのでしょうね。 性欲と食欲に浸っている能天気なブルジョワだけじゃない、まあ、露骨な権力欲で成り上がった、植民地主義の田舎者を異物として混入させているところは、ヨーロッパの人が見ると、かなり笑えるのだと思うのですが、シマクマ君には、素直に笑えないですね(笑いましたけど)。笑うと知ったかぶりをしている自分が恥ずかしいという感じです。 でも、一つ一つのプロットは人をくった話ばかりで、庭師になりたい司祭さんとか、シェフの死体が安置されている調理場とか、こむずかしく考えることを真っ向から拒否っていて、なかなか過激でした。 で、この映画は1972年のアカデミー外国語映画賞なんですね。まあ、それも含めてかなりなブラック・コメディでした。 そういうわけで、ミランダ共和国の大使とかをやっていたフェルナンド・レイと、今さらながらですが、人をくった演出の監督ルイス・ブニュエルに拍手!でした。監督 ルイス・ブニュエル脚本 ルイス・ブニュエル ジャン=クロード・カリエール撮影 エドモン・リシャール美術 ピエール・ギュフロワ衣装 ジャクリーヌ・ギュイヨ編集 エレーヌ・プレミアニコフキャストフェルナンド・レイ(ラファエル・アコスタ駐仏ミランダ共和国大使)ポール・フランクール(フランソワ・テヴノ)デルフィーヌ・セイリグ(シモーヌ・テヴノ)ビュル・オジエ(フロランス シモーヌの妹)ステファーヌ・オードラン(アリス・セネシャル)ジャン=ピエール・カッセル(アンリ・セネシャル)ジュリアン・ベルトー(庭師志願の司教)ミレナ・ブコティッチマリア・ガブリエラ・マイオーネミシェル・ピッコリ(大臣)1972年・102分・PG12・フランス原題「Le charme discret de la bourgeoisie」日本初公開:1974年5月2022・05・23-no71・元町映画館no128no

2022.05.31

コメント(0)

-

ルイス・ブニュエル「欲望のあいまいな対象」元町映画館no127

ルイス・ブニュエル「欲望のあいまいな対象」元町映画館 同じ女性の「今、この時」を二人の女優で演じる意味は何?やっぱりそう考えてしまいますが、意味なんてないということらしいです。そういうわけで、やっぱりブニュエルでしたね(笑)。 見たのはルイス・ブニュエルの「欲望のあいまいな対象」でした。「ルイス・ブニュエル監督特集―男と女」の5本目です。ここまで、面白いのかつまらないのか、見ていて判断がつかない作品ばかりでしたが、これまた同様に、「なんじゃこれ?!」でした(笑)。 題名が「欲望のあいまいな対象」なのですが、今回の特集ですっかりおなじみになったフェルナンド・レイ扮するマチュー・ファベールというお金持ちの男性の「欲望」は「あいまい」でもなんでもないですね。むしろ「率直」そのもので、見ていてアホらしいようなものなんですが、問題は、そのお相手であるコンチータという女性ですね。二人一役で、キャロル・ブーケとアンヘラ・モリーナという二人の女優さんが交互に登場しますが、途中で、どっちがどっちだったのか違いが判らなくなりました。 ようするに、ぼくはマチューと同じで、そこに「対象」としての「誰か」なり、「なにか」があればなんだっていいわけですね(笑)。そのあたりに関しては、いい年にまで、あれこれ生きてきたはずなのですが、結局、赤んぼうの「おしゃぶり」から、それほど成長しているわけじゃないのでしょうかね。 まあ、大人的にいえば、欲望は対象なんて見ていない、まあ、自分勝手な明確さで、自分の中にあるのだということなのでしょうかね。フロイトとか持ち出してあれこれ言う人がいそうな話でしたが、この年になって、そういうことを見せられても「ああ、そうだよな。そういってしまえば、そこで起こる関係性とかどうなるのかね。それをぶっ飛ばしてしまって、身もふたもないけど。」とかなんとか、のんびりした諦めのようなものが浮かんでくるようなもので、格別、驚いたり、恐れ入ったりするわけでもありませんでした。 それにしても、映画の構成のうまさは格別で、長距離列車のコンパートメントで語られるヒマつぶしの身の上話で引っ張るだけ引っぱって、最後はドカン!なのですから、小理屈をこねるより、面白がるのが筋でしょうね。 大人たちが盛り上がっている艶笑噺に、子どもが首をつっこみたがるシーンが面白いですね。自分は面白がって、興味津々なのに、子どもには「あんたたちが聞かせる噺ではない、」と母親だったかが叱りますが、「あんたたちこそ知っておくべき話」だったのかもしれませんね。 いやはや、またしても煙にまかれたルイス・ブニュエルに拍手!でした。監督 ルイス・ブニュエル製作 セルジュ・シルベルマン原作 ピエール・ルイス脚本 ルイス・ブニュエル ジャン=クロード・カリエール撮影 エドモン・リシャール美術 ピエール・ギュフロワ編集 エレーヌ・プレミアニコフ音楽 ワーグナーキャストフェルナンド・レイ(マチュー・ファベール)キャロル・ブーケ(コンチータ)アンヘラ・モリーナ(コンチータ)アンヘラ・モリーナジュリアン・ベルトー(エドワール)ジュリアン・ベルトーアンドレ・ヴェベール(判事マルタン)ミレナ・ブコティッチ(パリに帰る婦人)1977年・104分・G・フランス・スペイン合作原題「Cet obscur objet du desir」日本初公開1984年11月3日2022・05・27-no74・元町映画館no127追記2022・06・29 今回の「ルイス・ブニュエル監督特集―男と女」という特集は6本立てだったのですが、確か「自由の幻想」だったかは見損ねました。格別、映画史的興味があるわけではありませんが、見始めたら完走したいという、子供じみた欲望に突き動かされて、映画館に通うのですが、カレンダーの読み間違いで見損ねました(笑)。 スペインとかフランスとかを舞台にした映画なのですが、60年代から80年代の「日本」の、文化の世相というか社会のムードを思い出して面白かったですね。四方田犬彦とかが新進気鋭の時代だったのです。まあ、結構かぶれましたが(笑)

2022.05.29

コメント(0)

-

ルイス・ブニュエル「哀しみのトリスターナ」元町映画館no126

ルイス・ブニュエル「哀しみのトリスターナ」元町映画館 「ルイス・ブニュエル監督特集―男と女」の4本目です。若き日のカトリーヌ・ドヌーブが、これでもかという感じで登場します。見たのは「哀しみのトリスターナ」です。これは、たしかに見た覚えがありますが、見終えて唖然としました。 「こんな、話だったんだ!?」 今回のルイス・ブニュエル特集は、この驚きの繰り返しです。どうなっているのでしょうね。40年前に、いったい、何に惹かれたのか、どの映画を観ても思い出せません。 全くの偶然ですが嵐山光三郎の「漂流怪人・きだみのる」(小学館文庫)を読んでいたこともあって、三好京三という、なんだかインチキ臭かった直木賞作家の「子育てごっこ」という話を思い出しました。 映画は義理の父親が妻の連れ子、義理の娘に肉体関係(?)、恋愛関係(?)を迫るという話でした。当人に云わせれば「愛」の表現であるようなのですが、見ているシマクマ君には、男の言動は単なる欲望でしかないわけで、まあ「めんどくさい」わけです。この「めんどくさい」男、ドン・ロペ(フェルナンド・レイ)は、貴族の末裔で、親の遺産を食いつぶしている金利生活者で、無神論者で、なぜか貧乏人にやさしい共産主義のシンパという、なんだかわけのわからない人物なのですが、なんのことはない、与えられた境遇に、無邪気にふんぞり返る「こども」の欲望の塊なのです。 そういう、社会性皆無というか、幼稚というか、傲慢というかの「欲望」の対象である境遇に、至極当然のことながら、耐えられない、義理の娘トリスターナ(カトリーヌ・ドヌーブ)は、当然、ホラシオ(フランコ・ネロ)という、若い絵描きに恋をして出ていくわけですが、やがて、片足切断という大病を患った彼女は義理の父ドン・ロペ(フェルナンド・レイ)のもとに戻ってきます。 何故そんなところに帰っていくのかというのが、たぶんこの映画を観ている人にとって当然の疑問で、ぼくも、やっぱり、そこのところに注目してしまうわけですね。まあ、そのあたりからがブニュエル映画の本領発揮という感じでした。 で、ここからは、心理劇というか、映画的というか、若きカトリーヌ・ドヌーブの演技の見せ場でした。ベッドに放り出された、まあ、不気味な義足。媚態とも憎悪ともとれるあいまいな笑顔。なごやかなホームパーティの部屋の外をコツコツと歩くホラーな足音。まあ、「ゆっくり時間をかけて、何の手も下さないで殺す」という、自滅型・ホラー・ミステリー映画の様相ですが、それぞれのシーンは、やっているのがカトリーヌ・ドヌーブですからね、なかなかの迫力で、見ごたえありました。 ボクは、何故か、この女優さんの動きには、なんとなくなどんくささを感じてしまうのですが、アップされたお顔はさすがでしたね。というわけで、カトリーヌ・ドヌーブ(トリスターナ)に拍手!の作品でした。 で、まあ、このところ見ているブニュエル映画では毎度おなじみのめんどくさい奴、フェルナンド・レイ(ドン・ロペ)には、当然、拍手!。 ついでに、やっぱり「何が言いたいの?」のルイス・ブニュエルにも拍手!でした。 監督 ルイス・ブニュエル原作 ベニト=ペレス・ガルドス脚本 ルイス・ブニュエル フリオ・アレハンドロ撮影 ホセ・F・アグアーヨ美術 エンリケ・アラルコン音楽 クロード・デュランキャストカトリーヌ・ドヌーブ(トリスターナ)フェルナンド・レイ(ドン・ロペ)フランコ・ネロ(ホラシオ)ローラ・ガオス(サトゥルナ)ヘスス・フェルナンデスサトゥルノヘスス・フェルナンデスアントニオ・カサスドン・コスメアントニオ・カサスビセンテ・ソレル神父ドン・アンブロシオビセンテ・ソレルホセ・カルボ叔父の堂守ホセ・カルボフェルナンド・セブリアンミキス医師フェルナンド・セブリアン1970年・100分・G・スペイン・フランス・イタリア合作原題「Tristana」日本初公開:1971年1月2022・05・25-no73・元町映画館no126

2022.05.28

コメント(0)

-

ルイス・ブニュエル「小間使いの日記」元町映画館

ルイス・ブニュエル「小間使いの日記」元町映画館 「ルイス・ブニュエル監督特集―男と女」で3本目に見たのは「小間使いの日記」です。 よく覚えていませんがミルボーという人の原作が、大昔に角川文庫かなにかで出ていて、途中で挫折したような記憶があります。映画は、題名通り、お屋敷に勤める小間使いの女性が主役でした。1960年代の作品でモノクロでしたが、ジャンヌ・モローという女優さんを、こうやって名前と重ねてみるのは初めてでした。独特の雰囲気のある美しい人でした。 列車の車窓に田舎の風景が写り、やかて停車して、ドアの外の風景は作り物かと思っていたら、ドアが開いて外の風景が写っていたので、ちょっと驚きましたが、次のシーンでは駅舎からトランクを持ってでてきた女性をお屋敷からの出迎えの馭者が待っていて、馭者席に隣り合って座ったふたりがあいさつ代わりに話をしながら馬車に乗って田舎道を進んでいきます。 結果的にいえば、ここまでの映像が、いかにもルイス・ブニュエルでした。見ている、こっちをどこかに連れていく印象で、なかなか、悪くないのです。 まあ、話を続ければ、馭者台の女が新しい小間使いのセレスチーヌ(ジャンヌ・モロー)、馭者の男がジョゼフ(ジョルジュ・ジェレ)で、お屋敷の下男のようです。駅から延々と馬車に揺られ到着したのはモンテイユウ家、老田舎紳士と若夫婦の三人が暮らしているお屋敷でした。 この人は始まって、しばらくして「靴」を抱えて死んでしまいますが、まず、「脚」及び「靴・ブーツ」フェティストの老田舎紳士、のべつ幕なしの性的欲求を行動に移す若主人、旺盛な物欲の割には冷感症気味の、その妻というお屋敷です。 ほかにも、あれこれ事件は起こりますが、屋敷に出入りしていた少女が森で殺されるという話がメインのというか、筋を運ぶお話でした。殺された少女を好いていたセレスチーヌは、文字通り体を張って真犯人を探す探偵になるのですが、そのあたりから映画そのものが焦点を失うというか、「彼女は何故そうするのか?」が、見ているシマクマ君にはわからないまま、結末を迎えます。 なんなんですか、この展開は! 小間使いがやってきたお屋敷をフランス社会の比喩だというふうに見るのであれば、フランスに対する揶揄とかいうレベルではない、もっと厳しい「嘲笑」のようなものが映画全体に漂っている感じするのです。 しかし、少女殺害の犯人として描かれている下男ジョセフの極右的政治行動や、小間使いセレスチーヌが結婚する、元フランス軍大尉の極右ぶりが、映画の終盤に畳みかけてるように描写されるのですが、その描写の中で、その社会に対して、客観的な「眼」として存在していたはずの女主人公の行動そのものが、どこか、脈絡を失っていく結末にはポカンとするほかありませんでした。 ウーン、参りました。 監督 ルイス・ブニュエル原作 オクターブ・ミルボー脚本 ルイス・ブニュエル ジャン=クロード・カリエール撮影 ロジェ・フェルーキャストジャンヌ・モロー(小間使いセレスチーヌ)ミシェル・ピッコリ(モンテイユウ氏)ジョルジュ・ジェレ(下男ジョゼフ)フランソワーズ・リュガーニュダニエル・イベルネル1963年・98分・G・フランス・イタリア合作原題:Le journal d'une femme de chambre配給:マーメイドフィルム、コピアポア・フィルム日本初公開:1966年4月2022・05・24-no72・元町映画館

2022.05.25

コメント(0)

-

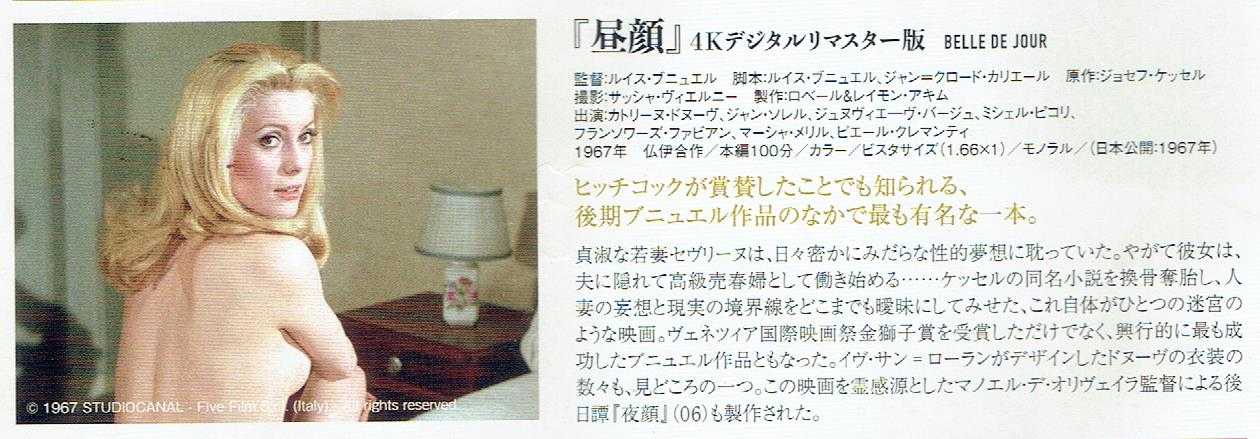

ルイス・ブニュエル「昼顔 Belle de Jour」元町映画館no123

ルイス・ブニュエル「昼顔 Belle de Jour」元町映画館 元町映画館で「ルイス・ブニュエル監督特集―男と女」が始まりました。映画を見始めた40年以上も前に「アンダルシアの犬」とか「哀しみのトリスターナ」とか、もちろん「昼顔」とか見た記憶はありますが、剃刀が目の玉に当てられるシーンのほかは何も覚えていません。 まあ、とりあえず、「どんなだったかな?」という軽い気分で見たのが「昼顔」でした。カトリーヌ・ドヌーヴが、なんというか、下着姿から、いわゆるセミ・ヌードまで、色々見せてくれましたが、正直に言うと、なんだか、メンドウくさい映画でした。 昼は娼婦で、夜はブルジョワの貞淑な妻というのが、とりあえず、まあ、普通とは逆なわけですが、そういう行動に彼女を促す、彼女自身が思い浮かべているらしい、かなり極端な「被虐妄想」、いわゆるマゾヒズムなのでしょうが、のシーンが挿入されていて、そのシーンの、大きなお屋敷に向かう馬車のシーンだけ覚えていました。 ぼくが、この作品を見たのは70年代の中ごろで、ぼく自身が20代だったと思いますが、たぶん、あの頃は、この、意味ありげなわけのわからなさに振り回されたのでしょうね。まあ、今でも、最後のオチに至るまで、結構笑えることは笑えるのですが、なんだかちょっと照れくさいことも事実ですね。 でも、振り回されたのは若い大学生だけはなかったらしくて、世間だって振り回されていたようです。実はこの映画1967年のベネチア映画祭の金賞なのですね。ヒッチコックが絶賛したとかいう話もあったような気がします。まあ、「サイコ」の人ですから、さもありなん、なのかもしれません。 とはいうものの、一体、何が評価されたのか、今のぼくにはよくわかりませんね。フロイトとか持ち出すのもなんだかですし、「心の迷宮」とかいわれても困ります。ともあれ、カトリーヌ・ドヌーブの映画だったことは確かで、裸の彼女は、まあ、堂々たるものでした。 というわけで、とりあえず、彼女に拍手!ですね(笑)。監督 ルイス・ブニュエル製作 ロベール・アキム レイモン・アキム原作 ジョセフ・ケッセル脚本 ジャン=クロード・カリエール ルイス・ブニュエル撮影 サッシャ・ビエルニーキャストカトリーヌ・ドヌーヴ(セヴリーヌ)ジャン・ソレル(夫 ピエール)ミシェル・ピッコリ(夫の友人 ユッソン)ジュヌヴィエーヴ・パージュ(娼館のマダム アナイス)ピエール・クレマンティ(チンピラ マルセル)マーシャ・メリル(同僚? ルネ)1967年・101分・フランス・イタリア合作原題「Belle de Jour」第28回ヴェネツィア映画祭・金獅子賞日本初公開:1967年9月30日2022・05・17-no69・元町映画館no123

2022.05.21

コメント(0)

-

A・レイス M・コルデイロ「トラス・オス・モンテス」元町映画館no69

A・レイス M・コルデイロ「トラス・オス・モンテス」元町映画館 元町映画館が企画に参加している「現代アートハウス入門」というシリーズの上映に出かけました。 まあ、どっちかというとロズニツァ監督の「群衆」シリーズのついでなのですが、こっちはこっちで、かなりやられてしまいました。 「東風」という配給会社の企画で、本編上映の後、オンライン映像で、今日の場合は、3月の上映を期待して待っている「セノーテ」の監督である小田香さんと、スペイン語文学の翻訳者で、東大の先生であるらしい柳原孝敦さんの対談(?)が流されました。(内容はネット上で公開されています。上の題名をクリックしてみてください) まず、映画「トラス・オス・モンテス」ですが、本編が凄いです。題名は、ポルトガルの土地の名前らしいのですが、時間と空間が、自由自在に映像化されていて、セリフは、まあ、ないといっていいでしょうね、BGMもありません。ただ、ただ、静かな映像の「広がり」と「奥行」が映し出されている印象です。 平原で羊を追う少年の姿と口笛、叫び声、子どもに母親が語る「昔話」、そんなシーンから映画は始まります。 映画や、小説について、「いつ、どこで、だれが、何をしているのか」という「物語」の枠を見つけ出すことで、納得したがる傾向が、ぼくにはありますが、そういう小賢しい発想をあざ笑う(笑いませんが)かのような映画でした。 映し出されている登場人物たちは、現地の村の村人たちらしくて、そこで行われるさまざまな行事や音楽の演奏は、村の生活の中にあるものだと思いますが、映像として表現されているプロットにあたる物語群は明らかに虚構です。 たとえば、数百年前の「王」からの手紙が村の娘に届くとかいうシーンを、さっきまで登場人物たちが演じています。 村からさ迷い出た少年たちが洞くつで暮らしているらしい男女、母親がしてくれた昔ばなしの世界、と出会い、時間を失うというシーンもあります。 村を出てゆく父親の姿が地平線に消えるまで、延々と映し続けられるシーンや、村を縦断しているらしい鉄道のシーンも、ほとんど「象徴」として映し出されているとしか思えない表現です。 要するに、ボンヤリとした、焦点を結ばないイメージと、異様に美しい「自然」と村人や子供たちの顔が記憶に残りそうですが、襲ってくる眠気とたたかうのは大変でした。 にもかかわらずこのシリーズの初日にやったらしいエリセ監督の「ミツバチのささやき」と、どこか似ていて(実際はまったく違いますが)、「一体これは何だったのだろう」という疑問と一緒に記憶に残りそうな予感とともに映画は終わりました。 10分の休憩の後、オンラインの映像で小田香さんと柳原教授の買登場しました。そこでは、柳原先生がエリセとの類似(?)や、「トラス・オス・モンテス」という、ポルトガルとスペインの国境地帯の「地誌」について触れておられたこと、それから、小田さんが「カメラの向こうとこちら」という言い方で、この映画の製作の現場に対する関心を語っていらっしゃったのが印象に残りました。 トークの後、全国の会場のお客さんからの質問に答える中で、「わからないこと」について、二人が口をそろえて、「よくわからない」とお答えになった後、「わからないことを大切にしてください」とおっしゃったことに好感を持ちました。お二人とも、とても感じが好くてファンになってしまいましたね。これで、また読む本と見る映画が増えそうです。 ぼくも、よくわからなかったのですが、ぼくの「わかりたがり」は30数年間「わかりますか?わかるでしょ!」を繰り返してきた職業病ですね。わからないのに、面白いとか感じるところにこそ豊かさがあるんですよね。 ああ、そうだ、「ミツバチのささやき」との共通点の一つは子供たちの描き方だったと、今気づきました。この映画も、子供がとてもいいのでした。ホラ、また、わかりたがってますね(笑)。監督 アントニオ・レイス マルガリーダ・コルデイロ撮影 アカシオ・デ・アルメイダ編集 アントニオ・レイス マルガリーダ・コルデイロ1976年・111分・ポルトガル原題「Tras-os-Montes」2021・02・01・元町映画館no69

2021.02.03

コメント(0)

-

ビクトル・エリセVictor Erice 「ミツバチのささやき」 元町映画館

ビクトル・エリセVictor Erice 「ミツバチのささやき」 ビクトル・エリセという名前は知っていました。元町映画館のスケジュールで「みつばちのささやき」という題名を見つけて、2019年新春第1本目にふさわしいと決めて出かけましたが、一本目にカネフスキー「動くな、死ね、甦れ!」を見てしまったので二本目になってしまいました。 しかし、この映画の次に、同じエリセ監督の「エル・スール」をやってることには気づかなかったんですね。 映画館のおねーさんが「3本立てにして次もみませんか?」 といってくれた意味に気づいたのは帰り道なんですからね。「まあ、どっちにしても3本はなあ、しかし最終日やったし、うーん、ザンネン。」 トラックが村のほうに向かってやってきて、子供たちが動いているトラックの荷台にぶら下がったり、群がって集まってきます。子どもたちに、わくわく感があふれていて、映画を観ているぼくは50年以上昔に、村の公民館で観た市川歌右衛門の恐ろしさを思い出していました。「あれは旗本退屈男だったのだろうか。」 子どもたちが壁に向かっていすを並べて、大人たちも集まってきて、部屋が暗くなって「フランケンシュタイン」が始まりました。 映画が映画と一緒に始まった! 美しい女性が男の消息を尋ねる手紙を書き終えます。女性は自転車に乗って出かけます。駅には蒸気機関車が到着して、女性は蒸気の中に消えて、それをカメラは追いかけて、女性が手紙を郵便貨車に投函するところを映し出します。 男が不思議な覆面のような被り物で顔を覆ってみつばちの巣箱をいじっています。巣箱を片付けて被り物をとると農夫とは思えない頭の薄いインテリ風で、村の公民館の前を歩いて屋敷に帰ってゆきます。 女性が自転車で帰ってきました。公民館ではまだ映画が続いています。 映画から帰ってきた夜、妹(アナ)がベッドのなかでおねーちゃん(イザベル)に尋ねるのです。「なぜ、あの人はあの子を殺したの?なぜ、みんなはあの人を殺したの?」「あの子は殺されていないし、モンスターも実は死んでいない、映画は全部作り物だから。」 村はずれの廃墟の小屋を見下ろす丘の上に二人の少女が立っています。広い、広いスペインの大地がずっと向こうまで広がっています。 おねーちゃんのイザベルが線路に耳をつけて列車が近づく音を聞いている。妹のアナはずーっと向こうからやってくる蒸気機関車を線路の真ん中に立ってみています。 この、立ってる少女の後ろ姿がなんともいえない。ずーっと、そうしているのを見ていたい。 しゃれたカバンを持って、ガニマタで立っているこの子はどこへ旅立とうとしているのでしょうね。 イザベルに秘密でやってきた真夜中の小屋でアナはケガをした逃亡者と出会います。次の夜アナはリンゴや服を男に届けます。男は懐中時計を消す手品を見せてリンゴを受け取るのです。懐中時計を広げてオルゴールの音が流れだします。微笑むアナがリンゴを差し出します。 闇の中に銃声が響き、閃光が煌めいて小屋の姿が浮かび上がる。 血痕だけが残された、誰もいない小屋にやってきたアナは父の目を逃れて、広い広い原っぱにさまよい出てゆきます。闇の中で「フランケンシュタイン」に再会したアナは気を失い、やがて救い出されます。「わたしよ、アナよ‥‥」 窓の外の木立のそよぎに呼びかける少女。画面が暗くなり、劇場が明るくなりました。 ファシスト、フランコの美しい国スペイン。ふっとそんなイメージというか、ことばというかが頭の中にひろがりました。そして、不条理という言葉がうかびました。 アナの不条理は死の恐怖や愛の苦しみを知る、その前の、自由、無邪気とも少し違う、少女の心の中に生まれたあり得ない精霊の物語で、でたらめで荒唐無稽な不条理かもしれません。でも、本当は、そっちこそが生きる力を作り出すのじゃあないでしょうか。 足をそろえて行進する秩序を強いる全体主義の社会があって、その中で生きる少年と少女たちには、かれらの物語があるのです。生きのびる少女の姿にホッとしました。 今日のお土産は「元町ケーキ」のザクロでした。「エル・スール」は見逃しましたたけれど、いつかどこかで上映することがある日を楽しみにしようと思いました。監督 ビクトル・エリセ 製作 エリアス・ケレヘタ 原案 ビクトル・エリセ 脚本 アンヘル・フェルナンデス=サントス ビクトル・エリセ キャスト アナ・トレント (少女アナ) イサベル・テリェリア (姉イザベル) フェルナンド・フェルナン・ゴメス (父) テレサ・ギンペラ (母) ケティ・デ・ラ・カマラ (メイド)原題「El espiritu de la colmena」「The Spirit of the Beehive」 1973年 スペイン 99分 2019・01・13・元町映画館no20追記2019・09・05 広い広い麦畑の風景。少女アナのあどけない表情。見てから半年たちましたが、この二つのイメージは消えません。時々ふっと浮かんできます。映画の魔術というのはこういうことをいうのでしょうか。 同じ正月に見たカネフスキーの「動くな、死ね、甦れ!」(クリックしてみてくださいね)は少年と少女の映画でしたが、やはり、全体主義に対する抵抗、きっぱりとした反対!を表現していたと思います。 映画が芸術であるということは、政治思想の表現であるということと矛盾しません。芸術だけでなく、あらゆる表現の自由とは、それらすべてを認め、擁護するということだと思います。 ご都合主義で、「公共」を口にする政治家や官僚に騙されてはいけません。公共の場では、あらゆる表現が自由でなければならないということを忘れ始めているこの国は、すでに全体主義が始まっているのではないでしょうか。ボタン押してね!

2019.09.06

コメント(0)

-

アルベルト・セラ「ルイ14世の死」 神戸アートヴィレッジセンター

アルベルト・セラ「ルイ14世の死」神戸アートヴィレッジセンター やっぱりここも数年ぶりでした。神戸アートヴレッジセンター。ある時期、ここでしか映画を観ないようなときもあったのが、ここのところご無沙汰。 観た映画はスペインの鬼才と呼ばれているそうでだが、ぼくは、もちろん知らない、アルベルト・セラという監督の「ルイ14世の死」。 鬘なのかな、違うのかな、最後まで分からない、優雅といえば優雅な巨大な頭の男がベッドに寝ている。 この男はどこかで見たことがあるという既視感はあるのだけれど、誰だかわからない。あとでわかったことだけれど、トリュフォーの映画に出ていたジャン・ピエール・レオという名優らしいが、トリュフォーを見たなんて、そんな昔のことはわからない。 この男がルイ14世であるらしい。男は寝ている。いびきをかいている。うなされている。突如、苦しみを訴えている。水、水、と叫んでいる。会議に出たいとかあれこれわがままを言っている。ボンヤリ目を開けている。ときどきビスケットを食べてワインを飲んで拍手してもらっている。食事を嫌がっている。。医者の治療を受けている。宗教的秘跡を受けている。観ているぼくも寝ている。 寝ている男の視線のゆくへがわからなくなる。静かに臨終が告げられる。ぼくはフィルムが始まって100分以上経ったことを、こっそり確認する。 ここで映画が終われば、フランス宮廷風老人介護ドキュメンタリーフィルムを観ながら昼寝をしたという報告しかできなかっただろう。 しかし、鬼才と呼ばれる男は「太陽王」と呼ばれた男をただの人間、いや、死体?へと突き落とすシーンと、最後の名セリフを用意していた。 いやはや、なんとも。しかし、普通の観客は寝ていて気付かないんじゃないかと、ぼくは思った。 これから、映画を観る人は最後の最後まで居眠りせずに起きておくように。2018・07・23KAVC(no3)追記2019・08・28 昨年の7月にアート・ヴィレッジで見た。イメージだけ、印象として残っている。しかし、記録に書いている、何が起こったのか、なんというセリフがあったのか、全く覚えていない。困ったもんだ。追記2020・02・22 ちょっと編集していて、王様の寝姿は結構印象に残っているんですが。やっぱり気にかかった。最後のセリフは何だったんだ。何でもいいから書いておきなさい。自分で引っかかって落ち着かない。記事を書くときは」ネタバレ」を気にしたんだろうなあ。いや、ほんと。どなたかご存知の方はいらっしゃらないのですかね。 ボタン押してね!図説 ルイ14世 太陽王とフランス絶対王政 (ふくろうの本/世界の歴史) [ 佐々木 真 ]

2019.09.01

コメント(0)

-

イザベル・コイシェ 「マイ・ブックショップ」元町映画館

イザベル・コイシェ 「マイ・ブックショップ」元町映画館 今日はゴジラ老人シマクマ君の誕生日です。であるからして、誕生日にふさわしい「映画」を、という気分で出かけたのが元町映画館ですね。 これが今週の元町映画館ね。 えっ?なにが相応しいの、ですって? シマクマ君の同居人、チッチキ夫人はもう10年以上「ブック・ショップ」の店員さんなんです。出版社から流通、学生の本離れ、売れない本に対する愛、とにかく、本には少しうるさいわけです。 というわけで、今後の平和な同居生活を願えば、この映画を見ないわけにはいかないではありませんか。ね、「本屋さんの映画」、ふさわしいでしょ。 「行ってきまーす。ああ。あっ、今日、マイ・ブックショップ観てくるね。」 「ええっ、ズルー。」 「どうせ、また行くんやろ、混んでるかどうか、先乗り調査や。」 「ハイハイ、じゃあね。」 観た甲斐がありましたね。シマクマ君の誕生日の映画としてピッタリでした。というのはこの映画には「本」が登場するからです。今日は映画に出てきた「本」についてしゃべります。 一冊目は、レイ・ブラッドベリ「華氏451度」。新刊本の発売されたのは1950年代の終わりですね。シマクマ君世代のSFファンなら、ヘンテコな題名の意味が「紙」が燃えはじめる温度ということくらいまで常識ですね。「本」が禁じられた世界で、ファイアー・マンだったかが「焚書」したり、「本」を隠し持っている人を処罰したりするんです。 だからね、この映画の副主人公、偏屈老人ブランディッシュが、この本を気に入るのは、映画の話法としてトーゼンなんです。 二冊目はウラジーミル・ナボコフ「ロリータ」。今では新潮文庫で読めますが、1955年にフランスで出版されたのですね。が、当初はポルノ小説なんですね。 「ロリータ・コンプレックス」なんて言葉はもう誰も知らないのかもしれませんが、いい年をしたおじさんの少女偏愛ですね。その言葉を生みだした小説です。 小説は、少女ロリータを追い求めた末に殺人を犯した主人公が獄中で綴る手記ですが、彼の中に刻印されたように存在する理想の少女の名は「アナベル・リィ」なんです。 この名を聞いて思い出すのがノーベル賞をもらったあと、大江健三郎が書いた「朧たしアナベル・リイ 総毛立ちつ身まかりつ」(新潮文庫)ですね。何を書いていたのか、詳しい筋は忘れましたが、たしか、主人公が観た映画の登場人物アナベル・リィをめぐって、あれこれ大江ワールドの展開があるのです。大江が大好きなナボコフに捧げるオマージュみたいな気分で描いた、かもしれない作品ですね。もちろんただの推測ですよ。 話を戻しますが、そんなポルノまがいで、実際に騒ぎになった小説を、一人で読むならともかく、1960年代初頭のイギリスの田舎の港町で売ろうと考えるフローレンスは少し変だと思いましたね。まあ、ブランディッシュの評価は、その後の「ロリータ」評価の変遷を考えると正しいのですが、監督はその辺を考えたのかなと思って最後まで観て、「ああ、そうか。」と思わず膝をうちました。この映画では「少女」が主役だったのです。 そういえば、映画のあの少女、不思議の国のアリスみたいでした。もちろんアリスも「ロリータ・コンプレックス」の歴史では有名人なんですよね、知ってましたか。 三冊目が、もう一冊レイ・ブラッドベリ「たんぽぽのお酒」でした。 この本がブランディッシュの手元に届かなかったのが、この映画の哀しさのクライマックスなのですが、これもまた映画の話法においては、彼の手元に届くはずはない本だったようです。 だって、小説の内容が12歳の少年のひと夏の物語の回想記なのですから。ネタバレになっちゃいますが、映画は少女のひと夏の思い出でしたね。重なっているのですが、考えてみれば大違いなんです。 最後に見損ねたのですが、フローレンスを見送るときに、少女クリスティーンが胸に抱えていたあの本は何だったのか、気になるところでした。 三冊とも、日本では70年代に紹介された本です。当時20代だったシマクマ君は「ロリータ」の初版のデザインに胸がたかなり、「タンポポのお酒」の真新しい表紙が映し出されたシーンで、思わず涙がこぼれました(ウソですが)。 あれから40年以上の年月が流れたんですね。元町商店街から神戸駅にかけて、妙に気が沈んで困りました。 我が家にたどり着いてみると、玄関に「EIGHT DAYS A WEEK」というビートルズの1960年代のDVDが届いていました。ヤサイクンからの誕生日プレゼントのようなのですが、何だか話が合いすぎてるのに驚いて座り込んでしまいました。 いや、それにしてもありがたいことです。 監督 イザベル・コイシェ Isabel Coixet 製作 ジャウマ・バナコローチャ ジョアン・バス アドルフォ・ブランコ クリス・カーリング キャスト エミリー・モーティマー(フローレンス・グリーン ) オナー・ニーフシー(少女クリスティーン) ビル・ナイ(エドモンド・ブランディッシュ) パトリシア・クラークソン(ガマート夫人) 原題「La libreria」 2017年 スペイン 112分 2019・06・05・元町映画館no9追記2019・10・31 秋も終わりになってパルシネマで、もう一回やっています。ああ、もう半年前かと、時のたつのに詠嘆してしまいますが、パルシネマのおにーさんがこの映画を気に入ったんだと思うと嬉しいですね。どうでもいいかもしれないのですが、謎解きしたくなる映画でした。まあ、半分は外れているのでしょがね追記2019・11・04パルシネマの上映にピーチ姫とチッチキ夫人が出かけたようです。「やっぱりよかったわね。」「二度目とちゃうの?戦う女のシリーズ二本立てやんな。」「一本で帰ってきちゃった。」「ああ、あ。弓を射るヘラクレスみたいな方は見んかったの?あれも結構オモロイのに。」「本屋さんのが見たかったからええねん。イギリスの海岸地方ってええ感じやんな。」「今日な、一緒に見てきてんけどね。気づいてへんと思うけど。ロケはみんなスペインやって知ってた?」「ええっ、イギリスちゃうの?スペインって海あるの?」「あるやろ、大西洋も地中海も。」というようなわけで、ダブルツッコミでチッチキ夫人タジタジ。追記220・05・11 7days7Coversというフェイスブックで流行っているチャレンジで「華氏451度」を紹介したのですが、ここでこんなことを書いていたのは忘れていました。ヤッパリ、以前にこの人は読んでいるようですね。最近読み返しておもしろかったんですが、最初から面白かったようです。ロリータ (新潮文庫) [ ウラジーミル・ナボコフ これです。ロリコンの元祖。カメラ・オブスクーラ (光文社古典新訳文庫) [ ウラジーミル・ナボコフ ]最近の訳。【新品】【本】華氏451度 レイ・ブラッドベリ/著 伊藤典夫/訳ブラッドベリSFの出発点ボタン押してね!にほんブログ村

2019.06.05

コメント(3)

-

ルイス・ブニュエル「ビリディアナ」元町映画館

ルイス・ブニュエル「ビリディアナ」元町映画館「ルイス・ブニュエル特集」 連休中の「イスラム映画特集」とか、「サメ映画特集」も大いに興味をそそられたのですが、どうも大入りらしいという情報をつかんでしまい、尻込みしてしまいました。 とはいうものの、これだけはと思っていたこの特集です。気付いた時には時間切れ寸前、漸くこの一本だけにはお目にかかることができました。「ビリディアナ」ですね。 60年代の映画の再上映だそうです。70年代に彼の作品は何本か見たことがあります。話は忘れてしまっているのですが、カトリーヌ・ドヌーブの「昼顔」とか、そうだ、意味不明の極致「アンダルシアの犬」もブニュエルだったはずですね。意味不明ということだけ覚えています。しようがないですね。「今回の特集では「皆殺しの天使」が見たかったんだなあ。」 とかなんとかぶつぶつ言っていると始まりました。 モノクロの画面なのですが、悪くない雰囲気ですねえ。60年代的美少女、カトリーヌ・ドヌーブに似ているビリディアナ(シルビア・ビナル)は、修道院の生活をしているようです。「学校を出て、修道院か?まあ、そういう娘なんかな?じゃあ、十代か?うーん、そのわりには年食ってる感じの女優さんやな。」 金持ちの伯父さんの援助で学校を出たようですが、その伯父さんが会いたがっているらしい。嫌がる少女に修道院の偉いシスターも「会ってこい」と命じています。仕方なく、田舎の町へやってきます。旅のトランクには、大きな十字架。なんか、すごいですね。 ここからの話についていけなくなりました。な、なんとその伯父さんが、この美少女に結婚を迫り始めるのです。ラモナという女中に手伝わせて、怪しげな薬まで飲ませています。「なんなんや?この展開は?」 眠り込んだ美少女を・・・・。「なんや、なんや、このシーンは。その程度で、何にもせえへんのんか。アカン、意味わからん。」 目を覚ました少女に、伯父さんは「犯した」とか、「あれは嘘やった」とか、「でも結婚してほしい」って、何を言ってるんでしょう。怒った少女は修道院へ帰ろうと屋敷を出て行こうとすします。見ている「オッサン」にもわからん話を、こんな少女に理解できるはずがないですよね。「そらそうやろ。こんなわけのわからんとこ出ていくやろ。」思っていると、伯父さんの自殺が伝えられます。「やっぱり意味不明やな。なんで死ぬねん。これは相当わけわからんで。どうなんねん。ここから?」 遺産を引き継いだ少女は。伯父さんの隠し子だという青年と屋敷に帰って慈善事業を始めます。「元気いっぱいやな。しかし、まあ、この取ってつけたような話は、なんなんや?どうせまた、この男が面倒くさいんやろな。」 町中の乞食を屋敷に連れてきて、世話をやき始める。食事を用意し、説教を垂れ、仕事を与え、お祈りをする。相手は盲人、小人、妊婦、ハンセン氏病患者、売春婦、行倒れ、エトセトラ、エトセトラ。「なんか、落ち着かんなあ。何が起こるんや?」 屋敷の住人が誰も出かける。そこからとんでもないことが始まる。屋敷に残されていたルンペン・プロレタリアートたちの傍若無人。飲むわ、食うわ、タンスを引っ掻き回してウエディングドレスを着て踊りだすわ。上等な家具や食器が平気で壊されるわ。何だかわけのわからないセックスシーンまで始まる大騒ぎ。 あまりのことにポカーンと観ていると、宴たけなわのテーブルの人々が盲人のおやじを中心に横並びに座って、こっち側に娼婦と思しき女がいて、いきなりスカートをまくり上げ御開帳、全員で大笑い。「ええーっ!これって、最後の晩餐?13人おるんちゃうの?盲人のおやじがキリスト?」 何も知らず、ようやく、帰宅した屋敷の主人たちを見て逃げ出す女たち。ところが逆上して襲い掛かる不逞の輩の狼藉シーンが映されて、悲鳴を上げるビリディアナ。「よう襲われる人やなあ。」 危機一髪で救い出された翌日。聖少女は見事に変身します。だらしのない服装で憂いに満ちた表情の女は賭けトランプの席に着きます。カードをいじり始め、もう修道院へは帰らないのでしょう。「修道女ビリディアナの堕落。」 総括すればそいうことかもしれません。しかし、そんなレベルの話じゃないですね。これは、どうも、すごい話ですよ。ルンペンを演じる怪優たちの「すばらしさ」というのでしょうか、リアリズムを完全にはみ出しています。「なるほど、ルイス・ブニュエルや。やりたい邦題やんけ。ええんか、こんな映画撮って。まあ、そういう時代やったんかなあ。ルンペンはブリューゲルさながらやったしなあ。最後の晩餐であんなことするし。やっぱり、ほかのも観たかったなあ。」 久しぶりに、強烈パンチを食らった気分で歩いていると、アーケードの天井から下がった、新しい元号の垂れ幕が目に入りました。「シラケるなあ。アカン。ナカニシススムがホンマにアホに思えてきた。」 帰って調べると、1961年のカンヌのパルムドール。ところがどっこい、ローマ教皇庁の怒りを買って上映禁止だったそうです。「さもありなん。」 監督 ルイス・ブニュエル Luis Bunuel 製作 グスタボ・アラトリステ 脚本 ルイス・ブニュエル フリオ・アレハンドロ 撮影 ホセ・フェルナンデス・アグアヨ キャスト シルビア・ピナル (ビリディアナ) フェルナンド・レイ (伯父ハイメ) フランシスコ・ラバル (伯父の息子ホルヘ) マルガリータ・ロサーノ (女中ラモナ) ロラ・ガオス 原題「Viridiana」 1961年 メキシコ・スペイン合作 91分 2019・05・10・元町映画館no8ルイス・ブニュエル [ 四方田犬彦 ]価格:518・4円(税込、送料無料) (2019/5/24時点)やっぱ、これ読まんとあかんか?【中古】 昼顔 4Kレストア版 /カトリーヌ・ドヌーヴ,ジャン・ソレル,ジュヌヴィエーヴ・パージュ,ルイス・ブニュエル(監督、脚本),ジョゼフ・ケッセル(原作) 【中古】afb価格:3498円(税込、送料別) (2019/5/24時点)懐かしい、ドヌーブや。綺麗やなあ。ボタン押してネ!にほんブログ村

2019.05.24

コメント(0)

全10件 (10件中 1-10件目)

1