2020年10月の記事

全6件 (6件中 1-6件目)

1

-

星の国ライフ ラッフルズホテルとサマセット・モームの「月と6ペンス」

シンガポールのホテルと言うと最近は最上階が船の形になった庭園とプールがある「ベイ・サンズ」が有名になっていますが、格式、伝統で言えばやはり「ラッフルズホテル」が一番だと思います。 ホテル中庭にある「ラッフルズ卿の胸像」 マーライオンの真正面にベイ・サンズ ラッフルズホテルが設立されたのは1887年でホテル名はシンガポール創始者であるスタンフォード・ラッフルズ卿に因んで名付けられました。当初は10室のバンガローのみでしたが、20年後には素晴らしい外観を持つ本館が建設され、また1989年からは2年半かけて1915年当時の栄光ある外観を復元する改築工事が行われました。 そして2017年から2年ほどかけて再度改修工事が行われ、2019年8月にリニュアルオープンしています。改修工事が少し始まった頃に「ラッフルズホテル内ツアー」が企画され、泊り客でも見ることが出来ないという所にも入りガイドさんの説明が聞けるということで友人と参加しました。 「マイケル・ジャクソン」が宿泊したというスィートルームも見ることが出来ました。部屋以外の回廊のようなところも全て個人用で宿泊費用を聞いただけでも驚き、正直それがいくらだったのかはっきり覚えていないくらいです。 また、イギリス人作家「サマセット・モーム」が「月と6ペンス」を執筆したホテルとしても有名で、1919年に出版された31年後にシンガポールを再訪してラッフルズホテルに滞在しています。写真の下に「Somerset Maugham(サマセット・モーム 写真右側 1950年」76歳の時の写真です。 「月と6ペンス」がサマセット・モームの作品であることは知っていても、内容が画家ゴーギャンをモデルに描いたものであることも知らなかったので、早速紀伊国屋書店で文庫本も購入し後日、最初の1ページを開くためにラッフルズホテルへ向かいました。『追記』2025年1月28日 1冊の本のようです。 お通しとウェルカムドリンク。 昨年11月に帰星した際に友人とラッフルズホテルのアフタヌーンティーに行き、その時同じ階に「ライターズ・バー」がある事を初めて知りました。サマセット・モームが「月と6ペンス」を執筆した裏話とか聞けるかもと思い、翌日の夕方に1人で行ってみました。「ロング・バー」よりも落ち着いた歴史を感じさせるカクテル専門のバーで、関に着くとすぐ装丁本のようなメニューをスタッフが持って来てくれました。メニューにはサマセット・モーム以外にジョセフ・コンラッドやアンドレ・マルロー等10名ほどラッフルズホテルの滞在でまるで霊感を与えられたように作品の構想を得た作家の紹介とそれに因んだお勧めのカクテルがありました。 サマセット・モームに因んだカクテルと思いましたが、ワインに惹かれ「SPARKLING STONE(シャンパンをベースにラム酒、カモミール、ハチミツ、オレンジの花等をミックス)を注文しました。まずはウェルカムドリンクを飲みながら店内をじっくりと観察し、スタッフにサマセット・モームについても聞いて見ましたが、残念ながら特筆すべき情報は得られませんでした。 メニューの中にサマセット・モームの「ラッフルズ、その名は東洋の神秘に彩られている」の言葉やお気に入り場所だった「Palm Court」内のプルメリアの樹の下の事が書かれています。改めてウィキペデアで1919年初版発行の「月と6ペンス」を調べてみると、ベストセラーになったのはイギリスやフランスではなくアメリカでした。5回ほどノーベル文学賞の候補にもなっています。プルメリアの熱帯の香りからゴーギャンの最期の地「タヒチ」を思い浮べたのか、改めてゴーギャンの人生を書いてみようと思った経緯に興味が惹かれます。

2020.10.29

コメント(2)

-

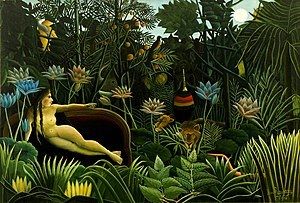

私にとって3枚目の「夢」 アンリ・ルソー @MOMA

2020年の10月に書いた日記と今年の後日談です。ネットからの画像 「夢」1910年 ニューヨーク近代美術館(MOMA)所蔵 原田マハ氏の著書「楽園のカンヴァス」の表紙にも使われている絵です。私が知っている「夢」というタイトルではピカソ、マティスに次ぐ3枚目の夢です。 もし「楽園のカンヴァス」を読まなかったら画家「アンリ・ルソー」の絵に興味を持つことはなかったと思います。 この作品はヤドヴィガというポーランド人女性をモデルにした、アンリ・ルソー制作最後の作品となっています。 初期の作品は画家仲間からも不評で、この絵を深く理解してもらうために「夢のための銘刻」と題した自らの詩を添えたそうです。 『美しい夢のなかのヤドヴィガはやさしく眠りにおち、善意の<ヘビ>魔法使いが奏でる、リード楽器の音が聞こえる。月が川<または花>、樹に映るにつれ、野性のヘビは楽器の楽しくなる音に耳を貸す。』 「楽園のカンヴァス」はアンリ・ルソーの人生を描きながら、伏線となったこの絵のモデルヤドヴィガと彼女の夫がキーパーソンとなる素晴らしい絵画ミステリーで話の中に引き込まれていくうちにアンリ・ルソーの絵にも興味を持つようになりました。 原田マハ氏はニューヨーク近代美術館(MOMA)のインターナショナルプログラムに所属していた時期もあるので、この絵を直に見て小説の構想を得たのかなと想像します。 今年1月、NHK「あさイチのプレミアムトーク」に原田マハ氏が出演して、この「夢」について解説するという私にとっては珠玉の時間がありました。やはりMOMAでこの絵を見て触発され初めての小説を書いたそうです。そしてもう一つ小説を書くきっかけがダン・ブラウン著の「ダヴィンチ・コード」で、「ここまで書いていいんだぁ~」と小説を書くための背中を押してくれたと説明がありました。 一度だけ行ったMOMAで残念ながらこの絵を見た記憶がありません。私にとっての1枚目の「ピカソの夢」のことばかり考えていて、館内のスタッフに「夢の展示はありましたか?」と聞いて「この前まで~」の返事はもしかしてルソーの夢のことだったのかなぁと今更ながらに考えています。

2020.10.22

コメント(4)

-

「村上春樹」著「一人称単数」の中の「チャーリー・パーカー・ブレイズ・ボサノヴァ」とジャスのこと。

短編集「一人称単数」の3篇目「チャーリー・パーカー~」は村上春樹氏の処女作「風の歌を聴け」が出版される前に書かれた作品で、冒頭の文章を読んで村上春樹のジャズプレイヤーに対する並々ならぬ愛情と彼独自のライティングスタイルが既にそこにあるという事に嬉しい気持ちになりました。 「チャーリー・パーカー」と言う名前は聞き知っていても彼がアルトサックス奏者で「モダンジャズ」を創生し、1955年に35歳の若さで麻薬とアルコールで心身ともにボロボロの状態で亡くなったということは知りませんでした。ネットで調べると『ニューヨークの至る所の壁には彼の早すぎる死を悼んだファンたちが「バード(チャーリー・パーカーの愛称)は生きている」と落書きした』とあるのでこれにヒントを得て「チャーリー・パーカー・プレイス・ボサノヴァ」を書いたのかと想像します。 私にとっての村上春樹作品の魅力の1つは小説の中にサンドイッチが書かれていればそのサンドイッチが食べたくなるし、ミュージシャンのことが書かれていればその音楽を聴きたくなることです。しばらくはチャーリー・パーカーのアルバムをYoutubeで聞くことになると思います。 10年以上前ですが、ジャズ好きの友人に誘われて「渡辺貞夫」のコンサートへ行きました。ジャズと言えば「ピアノかな?」程度の知識しかなかったのですが、流石に世界の「ナベサダ」と言われるサックスの演奏は全身を魅了する以上のものがありました。「ジャズはピアノだけじゃない」を実感させてくれたコンサートで、当日販売されていたCDも完売でした。「チャーリー・パーカー」の文章を読んで久しぶりに「渡辺貞夫」のサックスも聞いてみたくなりました。 そしてサックスと言えば、シンガポールのジャズバンドに入ってサックスを担当している知人(既に日本に本帰国していますが)を思い出します。彼は地元の秋田の大学に通っていた頃もジャズバンドに入っていて、同じバンド仲間の一人がジャス喫茶を経営していてどういう経緯でそうなったのか話の筋を今では思い出せないのですが、その喫茶店に「ビル・エヴァンス」が訪ねて来てくれたというのです。俄かには信じがたい話でしたが、今はそれは本当だったのだろうと思っています。その知人のお薦めで購入した「Plays for Lovers」2006年。 「ビル・エヴァンス」と言えば数少ない白人のジャズピアニストで名声を極めた人というくらいの知識しかありませんでしたが、彼の弾く何だかちょっと冷たい、突き離した感じのあるピアノも気に入っています。 麻薬の常習者でレコードのジャケットの写真で固く口を閉じているのはたばこや麻薬で酷い虫歯になっている歯を見せたくなかったからというのもネットの記事で読みました。 知識はあまりなくても長い間仕事の時のBGMはほとんどジャズで、気持ちが落ち着いて集中でき、またやる気も出てくるので毎日の生活に欠かせない物になっています。そして「家飲み」の時も雰囲気作りには最強です。いろんな事を犠牲にした名プレーヤー達のお陰で成熟したジャズ音楽というものが今存在しているのかと改めて考えています。

2020.10.20

コメント(0)

-

イランの「涙壺」五木寛之著「生きるヒント 自分の人生を愛するための12章」から

一昨年の10月に書いた日記ですが、写真が消えているのと最近の世界情勢を伝えるニュースを見て色々考えるところがあり内容を修正してアップします。 ちょうど山崎豊子著「不毛地帯」を読み終えた後にこの日記を書きました。戦後11年に渡ってシベリアに抑留された主人公「壱岐 正(モデルは伊藤忠の会長だけでなく複数人のイメージだそうです)の人生を描いた作品です。読み終わってから捕虜として拘束・抑留したこと自体はロシアにとって「国際法」に違反するものではなく、日本側が国際法をよく理解していなかったこと、終戦決断までに日数がかかったことにも責任があるとネットの記事で読んだ記憶があります。奇しくも現在も継続中のロシアのウクライナ侵攻は国際法に違反しているのは間違いありません。 「不毛地帯」の後半は戦時中でなくても「油の一滴は血の一滴」という言葉が正にぴったりのイランでの壮絶な石油掘削の苦悩や奮闘が描かれ、やっと日本が石油を掘り当てた時には感涙でした。石油を含む資源の争奪というのは戦後70年以上経っても終わらないものなのだなぁと実感します。 イランというと思い出す本が1994年に出版された五木寛之著のエッセー「生きるヒント 自分の人生を愛するための12章」の中の「買う」という章です。実はこれ以外の章については全く覚えていません。 うろ覚えの所がありますが、多分五木寛之氏自身がイランのイスファハンに行った時立ち寄った古物商のオーナーとやり取りした実話だと思っています。ネットの画像から。 イスファハンの古物商で美しい壺を見つけ名前を聞くと「涙壺」と答えが返ってきます。その名前の由来を聞くと「戦場に行った夫を待つ女がその涙をためるための壺」との説明です。その由来も興味深くすぐ値段を尋ね買おうとすると、オーナーは寂しそうな表情を浮かべ「何故あなたはそんなに急いで買い物をしようとするのだ」と聞きます。「値段の交渉なりその壺についてもっと話をしたり心を通わせてから買うこともできるはずだ」と。「そうしなければあなたはお金を損するだけでなく心を損することになる」とも付け加えます。 所謂「ペルシャ商人」の交渉術を持つ国民性もあると思うのですが、このエッセーを読んだ時は「心と時間の余裕」の大切さを考えさせられました。 奇しくも現在もロシアのウクライナ侵攻が継続中で、どちらの国でも少なくない犠牲者が出ていて、どれだけ涙を流したらこの戦争が終わるのかと考えさせられます。【追記】2025年6月23日核施設があると想定される「フォルドゥ」「ナタンズ」「イスファハン」をアメリカ軍が攻撃 昨日の「アメリカ軍 イラン核施設3カ所攻撃」の電撃ニュースがあり、今朝のNHK「あさイチ」でも視聴者から質問や疑問に出川解説委員が答え、その中で「イランに核施設があるという実証は無い」というのが印象的でした。そして3カ所の核施設の1つが「イスファハン」にある事を知りました。五木寛之著「生きるヒント」で穏かな古都というイメージをずっと持っていたので、少なからず驚きました。イランはこの攻撃に対して報復を考えているという事ですが「涙壺」はもう過去の遺物となるような平和的解決を望むばかりです。

2020.10.12

コメント(0)

-

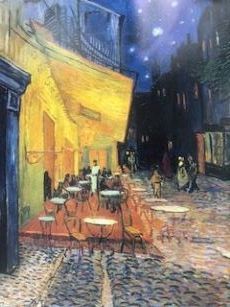

ゴッホの「夜のカフェテラス」@アルル

「夜のカフェテラス」1888年 オランダ クレラー=ミュラー=美術館蔵 (週刊美術館ゴッホの画像) 「アイリス」に描かれたゴッホの緑色も好きですが、ゴッホの黄色は心に訴えかけるものがあります。 週刊美術館ゴッホのコメントに『明るい黄色で描かれた前景のカフェの人々と、深い藍色に覆われた星月夜の対比が美しい作品だ。アルルの澄んだ空気の中で、色彩がより美しく輝いてみえたことがゴッホを歓喜させた』とあります。星はまるで花の蕾が開くように描かれていて、あくまで自分の目で見たもののスケッチを基本としたゴッホはこの夜景も実際に夜のこの現場で描いたそうです。 この絵を最初に見た時パリのカフェだと思い込んでいましたが、1888年にパリから移った南仏のアルルで描いたものというのを最近になって知りました。 浮世絵の影響を既に受けていたゴッホにとって、南仏のアルルこそが長年探し求めて来た場所(光に満ちた日出ずる国・・日本)」と感じたそうです。 ゴッホ以外にもモネ等のように浮世絵に影響を受けた画家は何人かいるようですが、ゴッホがオランダ人であったということで合点がいきました。鎖国をしていた江戸時代に唯一ヨーロッパの国で貿易をしていたオランダに陶磁器などの包み紙として古い浮世絵が渡り、それが広く人々の目に留まる機会があったことは容易に想像できます。 「Le Figaro」の雑誌から。 アルルのこのカフェ「ル・カフェ・ニュイ」は現在も営業しているようで、5回目のフランス旅行が出来るのであればゴッホが日本を感じた南仏アルルに行ってみたいなぁと思います。

2020.10.07

コメント(2)

-

フランス ボルドー左岸と右岸の「カフェ」

ボルドー左岸にあるシャトーをワインティステイングのためバスを乗り継いで回っていた時、たまたま見つけたカフェです。 ポーリャック地区のシャトー「クロワゼ・バージュ」へ向かってバス停から歩いていると、外観の色合いが何ともお洒落なカフェに出会いました。残念ながらこのカフェは休憩時間のため閉まっていたので、隣にあるカフェに入りました。 こちらもランチタイムは終わっていて何も料理が出せないと言われたのですが、あまりの空腹で何でもいいからとお願いしてフランスパンとオリーブ、ナッツ類と赤ワインを出してもらって、まずは一気にワインを飲み干してしまいました。スタッフの人達は本当にフレンドリーでホッと一息という感じでした。 こちらはボルドー右岸サンテミリオン滞在時に2回行ったカフェです。カフェ・クレーム(この呼び名の方がカフェ・オレより一般的だそうです)を注文すると名物のパイ菓子「クイニーアマン」が付いてきました。オフシーズンのサンテミリオンのこのカフェに最初に行った時、私以外にいたお客さんは日本から大学の卒業旅行で来ていた数人の男子学生のグループだけで流石にちょっと驚きました。 「カフェ文化」の国としても有名なフランスですが、コーヒーが伝わったのは17世紀だそうです。最初はアルコール好きの国民に受け入れらなかったコーヒーも18世紀のフランス革命後に思想や政治の議論の場となったカフェが増え、現在のようなカフェ文化の確立となったようです。 ホテルでも朝ごはんには必ず大きなカップでカフェ・クレームが出てくるし、観光で歩き疲れた時には本当にタイミングよくお洒落なカフェに出会いました。もう少し余裕をもってカフェで1時間くらいはぼうっとしている時間が持てていたらと今は思います。

2020.10.06

コメント(0)

全6件 (6件中 1-6件目)

1