2018年05月の記事

全11件 (11件中 1-11件目)

1

-

収穫を終える前にハウスの土の状態を調べます。

収穫を終える前、ハウスの土の状態を調べます。K記憶より記録だろっと突っ込みたくなるニュースの多い昨今ですが・・・今季のハウス栽培もそろそろ終了 ということで定番の回の掲載です。 ↓『収穫を終える前、ハウスの土の状態を調べます。』施設野菜作が終了するハウスでは、次回の栽培に向けてハウス内の土の状態を調べておきます。なんといっても農業経営では農産物の質と収量をしっかりと確保することが大切・・・土の診断はそんな良品を多収する経営の、なにより強い見方になりますからね。たとえば ● 作物が 健康に育った部分 と 病気の出やすかった部分 ● 収穫物の 品質の良かった部分 と 品質の悪かった部分 ● 土の 水はけのよかった部分 と 水はけの悪かった部分 などといった“違った生育をする、特徴のある部分の土を、自分なりに工夫しながら、きちんと区別して採取したのちに検査にだす”ことを、私はつねづねお薦めしています。そうすることには理由があります。 この表。土の検査の実例ですが、こういったかんじで、ハウスのいろいろな場所と深さを変えて土を採取して、その後に土壌検査してみると・・・・ じつに いろいろな土の検査値がでるのが現実 だからです〔詳しい数字例についは また後日に〕。そのいろいろな土の状態を、今回の作での 作物の生育をからめながら判断するのは、栽培者としての大切な仕事。今後のハウス作のためにも 自分で土をとる場所をきめて ↓ しっかりと土を採取し ↓ 試料を まちがわないように検査に出して ↓ できあがってきた土の検査値と ↓ 成績のよかった部分と悪かった部分の土のちがいを ↓ 自分なりに整理・判断・加味したうえで ↓ いつでも利用できるように、きちんと保存しておくこと大事です〔病院のカルテみたいに仕立てます〕。しっかりとおこなった土の診断のカルテは、あなたの農業経営にとっての〔とくに栽培について迷った状態のときの〕なにより強い味方になりますよ。数字はウソをつきません。 たとえば こんなとき は 。 広くて・深い 土地の土の検査を、“記録もなしに・てきとうに 1箇所だけとって、とりあえず検査に出しておく” なんてふうに おこなう土壌検査であっては、生育の判断材料にはなりえません。 そんな土の採取方法についての回は こちら 。 「夢で終らせない農業起業」「本当は危ない有機野菜」

May 29, 2018

-

果樹の大害虫・・・それは天牛。。

GB388 果樹の大害虫・・・それは天牛。。 天牛と農家さんによばれている虫をご存知ですか。 こちら 。 それがカミキリムシです。この天牛という名前、方言だとばかり思っていたところ、れっきとした中国語なのだそうですね(びっくりでした)。 じつはこの虫、樹木特に広葉樹にとっては厄介な存在・・・それというのもほぼ全ての広葉樹種(お庭のミカンやイチヂクにも)に穴を開けて内部を食害するからです。内部を食害されると、木は樹勢が弱まり、最悪なら枯死するといった被害を受けてしまいます。 この虫の厄介な点は、その産卵数の多さです。平均が200個、多い個体では400個も卵を産むといわれていますので、これでは果樹農家さんが捕殺にやっきとなるのもしかたないこかもしれません。 そして、この天牛の特徴はその器用さにあります。表面がツルツルの物体であっとしても、簡単に取り付き、そして歩き廻ります。一度、空中から飛来したゴマダラカミキリ が、そのまま曇りガラスの表面にピタっとくっついて着地する瞬間を目撃しましたが・・・いやーみごとな技で、まるで忍者にみえましたよ。 取り付くというよりも、あれは 執り憑く でしたね。 足に吸盤でもあるのかと思いましたが、吸盤ではなく、ハート型で細かい毛が生えている付節というものを脚先にもっているために、彼らにはこのような能力が備わっているのだそうです。 そんなゴマダラカミキリムシですが、丑年〔別名・天牛ですからね〕の2010年前後年には ヨーロッパ、特に英国で大被害を引き起こしたことが話題となりました。その侵入経路ですが、英国には、カエデの苗木にはいってオランダを経由で侵入。現在、英国だけではなく、オーストリアや、ドイツ・フランスでも確認されているとのことです。 そのような被害の実態を聞くと・・・前述の〔空中からでも上手に樹に取り付くという〕器用さに加えて、たとえ飛来を用心していたとしても〔卵や幼虫やの形態で〕いつのまにか潜入されてしまうという点。彼らには やっぱり 忍者 を連想させられてしまいます。ちなみにヨーロッパ以外の、たとえばアメリカ大陸の米国では、こちらではすでに東アジア原産種のゴマダラカミキリが、厄介な林業害虫となっていますから・・・ほんとにさすがに素早い。ということで前回、前前回にひきつづいて、樹木への産卵のための飛来がはじまっているゴマダラカミキリなど天牛についてのおはなしでした。 もちろん農業にかぎらず、お庭の果樹やさらには果樹の 鉢植えなどでも注意が要です。最近なんだか樹勢が弱って きたような・・と思われたら、早めの点検をお薦めします。 「夢で終らせない農業起業」「里地里山複合大汚染」

May 25, 2018

-

進化したのか、ゴマダラカミキリ。

進化したのか、ゴマダラカミキリ。H 前回の「昆虫型ロボットなのか」のつづき。2015年分なります。 ↓昨年6月はじめよりも、いくぶんはやい5月の末・・・。 緑〔植物〕のひとかけらもない倉庫街の一画に、今年もゴマダラカミ キリが飛来してきました。 一昨年そして昨年と同様に、このカミキリムシも、倉庫の入り口付近に置かれた、刈り払い機の燃料缶によじ登ります。そして例年であれば、燃料缶に数時間滞在したのち、いつのまにか姿を消すのですが・・・今年は様子がちがいました。 激しいにわか雨が降ったのです。そして、その雨がコンクリートの上に水たまりを作ったのですが・・・彼は その水たまりに飛び込むのです。はじめは溺れているものとばかり思い、このカミキリムシを水からすく い揚げていたのですが、ちがいます。 何度も水から引き揚げても、このカミキリムシは、そのたびに 再び水に入っていくのです。 そう、それはまるで、普段から水の中に棲んでいる水生昆虫であるかの ように。 昨年は、この「燃料油を狙ったかのように毎年1匹だけ飛来する虫」は、じつは「燃料油をエネルギー源とするロボットなのではないのか」とおも ったのですが、今年は ↓ こう思いましたよ。 「水陸両用に改造されたな」、と/笑。▼ それにしても不思議な話しなんです。 なぜに毎年・なぜに1匹づつ なぜに燃料油、そしてなぜに今年は水の中へ? こうなったら・・・来年の6月が楽しみですね。 燃料缶の位置は、 そのままおなじ場所にしときましょう。「夢で終らせない農業起業」「里地里山複合大汚染」

May 24, 2018

-

もしかして昆虫型ロボット!?

もしかして昆虫型ロボット!?H次回分関連として、 カミキリムシ編2014年の回 の再録です。 ↓ 緑〔植物〕のひとかけらもない倉庫街の一角。そこに 飛来したのは一匹の ゴマダラカマキリ。。 着陸地点でしばらく様子を伺っていた 彼 は、安全だと確認したらしく、目的に向かって足をすすめはじめた。目標にたどり着いた彼は、昨年・一昨年のときの “同胞” と同じように執着した様子を見せる。そして彼の興味を引くその執着物とは 刈払い機用の 燃料油 なのです。 ● 6月中旬 ● 倉庫 ● そして 毎年倉庫の入り口付近に置かれた燃料油 ● 燃料油に 近づくカミキリムシ・・・おそらくは、 繁殖期である6月のカミキリムシを、燃料油の成分の一部が刺激すると、いう図式が正解なのではないでしょうか。“ガソリンが好きなクマ““ペンキがすきなクマ”のケースが あるように。 そして ここからは内緒の話ではあるのですが・・・もしかすると、このカミキリムシは、燃料油をエネルギー源とする昆虫型ロボットなのかもしれません/笑。昨年も一昨年も じつは いつも こいつがきてたり。そうなると・・・操っているのは、やっぱり これ系 ?▼ 米欧で害虫化もしているゴマダラカミキリの話し は、 こちら 。「「夢で終らせない農業起業」「里地里山複合大汚染」

May 24, 2018

-

“あじさい祭り” が なつかしい。

“あじさい祭り” が なつかしい。6月の梅雨の開花時期ともなると約2万本ともいわれる色とりどりのアジサイが咲いている宮崎県美郷町北郷の「椎野あじさいロード」。標高600メートルという高さにある椎野地区でみるアジサイの開花の様子は格別のもの。個人的には、朝晩の霧や霞のかかる時間帯にみるアジサイ開花の風景や、この時期に田植えがおわったばかりの普通期水稲の水田の水面に映るアジサイのお花の色あいが、風情があって好きなんです。そんな見る人を魅了する山場の里山の水田の畔に連なるアジサイという、椎野の代表的な景色は、 ↓ こちら[ほかの映像をもっと見たい方にはこちら]。 このアジサイの開花前後の美しさを内外に知らしめようと、例年の行事としてこの椎野地区では『あじさい祭り』が開催されていたのですが・・・残念ながら[昨年に引き続き]今年もお祭りは中止されそうな様子です。お祭りの中止の原因は、主役のアジサイの病気。約4年ほどまえから見られるようになったアジサイ葉化病[花が緑いろに変色し・株が委縮し最終的には枯死してしまうこともある]の影響で、樹勢が落ちて 以前のように同時期にお花が咲かなくなってしまったことやこの病気の影響でアジサイの総株数が減少してきていることにあります。そしてなんといっても重要視されているのは、この病気に対する治療法が確立されていないということ。 新たな感染を増やさないためには発病株を抜いて処分するしかないという現実があり、被害地区をひろげないためにも祭りの中止はやむをえないといったところなのでしょう。 ↓の記事は、昨年5月の新聞記事。 ちなみにこのアジサイの病気の原因はファイトプラズマという名前の、細胞内に寄生する細菌の一種。感染経路は、おそらくは ヨコバイ類だといわれていわれていますので、大局からみれば 温暖化によって増えているヨコバイ類のせいで被害はこれからも拡大していきそうな状況だともいえそうです。ということで今回は、古くは万葉集などにも謳われ愛でられてきたお花であるアジサイ。その日本の梅雨に咲く代表的なお花のアジサイ の病気であるアジサイ葉化病が各地でひろがってきている・・というお話でした。 この病気が蔓延していくと困るのはアジサイを植栽した 観光名所とともに、アジサイを町や市の花木としている 市町村ということにもなりそうですね。 「夢で終らせない農業起業」「里地里山複合大汚染」フタテンチビヨコバイがトウモロコシを吸汁加害すると、葉脈がこぶ状に隆起して葉の成長が抑制されるため、激しく萎縮してしまいます(写真2)。このため、症状が激しい場合にはトウモロコシの成長が止まって収量が著しく低下します(写真3)。この被害は、これまで熊本県のほか、鹿児島、宮崎県などでも発生が確認されています。この被害の症状は、オーストラリアで初めて発見されたのと、萎縮した葉の形が動物のワラビー(小型のカンガルー)の耳に似ているために、「ワラビー萎縮症」と呼ばれています。ちなみに、中国では「玉米鼠耳病」と呼ばれています。ワラビー萎縮症は、オーストラリアやフィリピンなどで古くから報告があり、中国の四川省や貴州省などでも1980年代以降に大きな被害が発生しています。http://www.town.miyazaki-misato.lg.jp/3241.htm

May 22, 2018

-

早期水稲は 中干しの時期にはいります。

早期水稲は 中干しの時期にはいります。早期水稲の中干し期ということで、定番の回の再掲載です。↓『イネつくりといえば みすみはんさく。』田植えから約60日が経過するころ、この時期は、身体づくりにおわれていたイネの生長が、実をつくる生長に切り替えられていく時期なんですよ。田植してひと月後の話しは こちら。 〔4月1日前後に田植したイネでは〕そんな季節のはじまりです。そしてイネの生育の転換期を助けるのが、田んぼの水管理です。この時期に、“ためっぱなし”であった田の水も、抜いてしっかり干すんです。これを 「中干し」といいます。このような管理をするのには、もちろん理由があります。 ■ 土中の有機物の分解に伴い発生する硫化水素やメタンガス を抜く ■ 遅れて発生しようとする、イネの生長〔分けつ〕をおさえる ■ イネミズゾウムシ・シャンボタニシなどの水棲害虫の駆除 ■ 田の表面を硬くしていくことで、来るべきイネ刈りをやりやすくなるといったところ。 そうそう、田んぼが見られる環境にお住まいで、田を見る機会がある・・・といわれる方は、就農希望者でなくとも、ぜひぜひ田の水の有無を観察されてください。面白いものですよ。あ、そして タイトルの “みすみはんさく” さんです。 三角半作さん? 水見範作さん?じつはこの方、日本のイネつくりコンクールで、長年にわたって優勝してこられた方なんです・・・なんていったら信用していただけるかもしれませんが〔無理か/笑〕、ほんとはイネつくりに関する格言です。正確には 「水見半作」となります。これは 水の管理は、稲つくりの半分を占めるほど大切な作業である という意味なんですね。。頼りになるんですよね、みずみはんさく/笑。土の栄養状態や病害虫のことばかり、あるいは大型機械での大規模農業が注目されがちなイネつくりですが、じつは イネつくりには、田んぼという生育環境をコントロールするための〔ある意味ローテクともいえる〕水管理技術も必要不可欠です・・・ということですね。 中干しの時期の。田のライムグリーン色のなかにたたずむのは、 凄く気持ちがいいんです。そう、これすなわち アマガエル気分 ↓/笑。 「夢で終らせない農業起業」「里地里山複合大汚染」

May 19, 2018

-

マダニ被害は 5月が感染のピーク。

マダニ被害は 5月が感染のピーク。本年4月下旬に発熱や下痢の症状を訴えて医療機関を受診し、その後入院したが、5月上旬に死亡された宮崎県都城市在住の海外渡航歴のない60代の男性。この男性の身体にマダ二に刺されたあとが確認されたことなどから、宮崎県は5月10日に男性の死亡の原因について、マダニが媒介するウイルス感染症である「重症熱性血小板減少症候群(SFTS)」による死亡例として発表しました。 新聞記事はこちら → この「重症熱性血小板減少症候群(SFTS)」というウイルス感染症。例年では5月が感染のピークといわれているのを証明するかのように、県の発表によると本年は5月11日までにすでに3件の報告があり、しかもこのうちの2人が死亡しているといいますから、 真夏前の、この5・6月の時期はとくに注意が必要といえそうです。そんなSFTS対策ですが、具体的には とにもかくにも感染の原因となるマダニに刺されないように 肌を露出させないことが一番。草むらなどにはいるときは 長袖・長ズボンを着用し袖口は軍手や長靴のなかにいれることが大切になります。 → こちら。さらに「ディート」や「イカリジン」といったマダニの嫌う成分のはいった忌避用のスプレー剤を使うのも効果がありそうですね。また最近の傾向として、山間部での野外活動時だけではなく、農地や住宅の軒先の家庭菜園などで刺された事例も増えてきている・・ということで、アライグマやハクビシンなどの野生動物をみかけた県ではいっそうの注意が必要となりそうです。宮崎県ではアナグマも増えていますし。 などと書くと、「アライグマやハクビシンなんて見たこともないから用心しなくても大丈夫だろう」と、そうおっしゃるかたも多いかもしれませんが、 しかし このマダニ。たとえばタヌキや ときにはノラネコなどにも付着してその生息域をひろげているという現実があるわけですから、転ばぬ先の杖 やはり注意するにこしたことはないといえそうです。ということで今回は毎年患者数が増加している傾向にあるSFTS/重症熱性血小板減少症候群についての ご報告と対策でした。 SFTSの恐ろしさは、この感染症に対する有効なワクチン が存在しないこと。治療方法はあくまで対処療法しかない という点です。したがって最良の対策は・・・マダニに刺 されないように注意することが一番の対策となります。 「夢で終らせない農業起業」「里地里山複合大汚染」

May 15, 2018

-

ナメクジ防除の妙手。

ナメクジ防除の妙手。 引き続きの話題ですが、先手必勝ということで よろしかったら。 ↓毎年被害があるという場合は、冬眠から醒めた今の時期に増える前に捕獲する作戦がいちばんの対策です。彼らは夜行性ですので、日がで ているうちに隠れている場所での捕獲を実行します。 → 被害の回は こちら。チェックポイントは、暗くて暖かい場所。ということで、一般家庭のお庭であれば、まずは植木鉢の底。そして鉢置きスタンドの裏やプランターです。なかでも要注意な生息場所は横に排水孔が作ってあるタイプや底に網がひいてあるタイプのプラン ターです。この排水孔のスペースに侵入しているケースがとても多い のです。こういった 暗くて・冬のあいだは寒さをしのげるところが[越冬や産卵場所には最適ですので]要チェックですね。さらに暗くて暖かい場所として意外なところでは、各家庭のエアコン の室外ファンの中。このなかで越冬するナメクジも多いとのことで、[室外ファンがよく壊れるという方はとくに]チェックされてみてくだ さい。そして、もっと効果的に防除したいという方は、なんといっても夜間です。そう、夜のあいだに庭に出て 彼らがお花や作物を食害にでてきたところを直接捕まえる これです。 手袋か、もしくはお箸を利用してバシバシ捕まえちゃいましょう。 3晩つづけると、かなりな確率で駆除できますよ。 実際の農家さんの場合でもたとえば鉢栽培の方式がとられているシン ビジウム/洋ラン栽培農家さんではこの駆除方法をなされている方も多いです。そして、気になるのは集めたナメクジの処理法ですが・・・貝類に属するナメクジですからね。私の場合は、近くの池やいきつけ の海で、魚やカメの餌にしちゃいます。せっかくの生命を無駄にする のは、しのびないですから。ということで、今回はご家庭での物理的なナメクジ防除のおはなしで した。 彼らが動き出す前ということもありますが、庭にまだ蚊の でてこない・いまのうちが、なんといっても作業が楽なん です。「夢で終らせない農業起業」「里地里山複合大汚染」

May 11, 2018

-

農作物、こちらのヒョウ柄にも要注意。

農作物、こちらのヒョウ柄にも要注意。全回の関連で、2016年の回の採録ですが、よろしかったら。↓『農作物、こちらのヒョウ柄にも要注意。』関東でも発見されるようになったヒョウモンダコと競争しているわけでもないのでしょうけれど、こちらの ヒョウ柄にも注意が必要です。それが、こちら。もともとはヨーロッパ原産だというマダラコウラナメクジです。このナメクジ、関東で発見されたときは体長15センチというのが定説だったと記憶しているのですが、いまは20センチ!といわれていますから、ほんとうにびっくり。さらにはその生息域です。2012年には、すでに北海道においても確認されていたというニュースには驚かされました。余談ですが・・・ナメクジを駆除しようとしてひょいと植木鉢をもちあげたときなどに、もしこのマダラコウラと遭遇したとしたら、ぱっと見で 塩ビ製のウルトラ怪獣フィギアなのか とおもってしまいそう。。ちなみに南九州でたびたび話題になる、南方から進出して 農作物を加害するでかい貝類として アフリカマイマイ がいるのですが、インパクトがあるという点では、マダラ コウラナメクジに軍配が上がる気がします。 「夢で終らせない農業起業」「里地里山複合大汚染」

May 9, 2018

-

野菜を食害する生物といえば。

野菜を食害する生物といえば。H雨が多くなってくる季節。苗の被害と出荷前の葉の中への侵入などについてご質問がありましたので、よろしかったら。 ↓作っている苗や定植したばかりの、とくにアブラナ科の野菜の苗が、何者かの被害をうけて葉の部分に大きな穴があいたり、先端部分がまるごと無くなったり〔!〕することが 春先のこの時期には よくあります。せっかく苗に仕立てたり、あるいは植えたばかりの苗がやられちゃったら、がっかりしてしまいますよね。でも、さあ、もうひとがんばり、かわいい野菜やお花のためにも、加害する生物を見分けて対策をたてましょう。さて、そんな春先の時期のアブラナ科の野菜を食害する生物とは、いったい何者なのでしょう。温度があがる夏場であれとすれば、苗を食害する生物としてネキリムシやコナガも疑われます。しかし、いまはまだ春。まして今年は雨が多い。したがって暖かくなってから活動しはじめる昆虫類ではなく、むしろ ● 越冬して春を迎える生物 ● 雨がちの気候下でも活発に動ける生物 ● 比較的低温であっても活動することができる生物が主となって、野菜を加害している。さらに今年のような春の長雨が続く気候下でも活発に活動できる生物ということもおおきなポイントにつながります。ということで、春先にアブラナ科の野菜を食害する生物として、まずまっさきに考えられるのは、そう ナメクジ類 ということになりそうです。そんな春先のアブラナ科野菜類の大敵であるナメクジ対策についてのおはなしは 次回にて。・・・と話しを終えるまえに、日本の代表的な種である、つぎの3種のご紹介はすませておきますね。 ■ ナメクジ 年に一回の発生。3-6月に40粒ほど産卵。孵化した幼生は秋まで に成熟し、土中や積んだものの下などで越冬。 ■ ノハラナメクジ 年2回の発生。3月から活動。1頭で300粒!ほどの卵を産み、秋ま でに成熟。春の卵から孵った幼生が秋には産卵できるので、注意が必要。 ナメクジと同様に越冬。 ■ コウラナメクジ 幼生で冬を越し、3月ころから活動開始。繁殖力が強いのが特徴。 秋に成体となり、60粒ほど産卵。秋に孵化し、しばらく植物を加害し たのち、越冬に入ります。冬でも、暖かい雨の日には、潜伏場所からで てきて活動する。この3種、いずれも越冬してくるのでほんとに厄介・・というか厄貝/笑。 被害が大きくなるのは、まずはなんといっても 湿りがちな場所 が圃場のまわりにある場合です。 たとえば、家に囲まれて陰になる所が多い場所。用水が流れてい る場所。野菜クズや落ち葉などの有機物残さの多い場所。それに 周囲が荒地になっている場所などなどとなります。 「夢で終らせない農業起業」「里地里山複合大汚染」

May 7, 2018

-

今年は開花が早かった、チリアヤメ。

今年は開花が早かった、チリアヤメ。連休まえの休日のこと。 午後から雨だということで、のびてきた芝生を切るべく用意した刈り払い機に混合油をいれていってみると・・・ [朝思いたったという風情で]芝生のあちらこちらから顔をのぞ かせている ムラサキ色をした小さな花花花。 チリアヤメです。 昨年の経験から “チリアヤメの開花前に一度芝刈りを”と思って いたこちらの目論見を見透かしたような、 いつになく早咲きの チリアヤメでした。これは今年も、芝刈りはしばらくあと に なりそうですね/笑。 芝を放任していると・・棘をもつトキンソウ[こちら]も ふえてくるので 連休後半には芝刈りしとかなきゃ・・です。 「夢で終らせない農業起業「里地里山複合大汚染」

May 1, 2018

全11件 (11件中 1-11件目)

1

-

-

- 私なりのインテリア/節約/収納術

- 複利の効果ってすごい!のお話

- (2025-11-15 00:31:49)

-

-

-

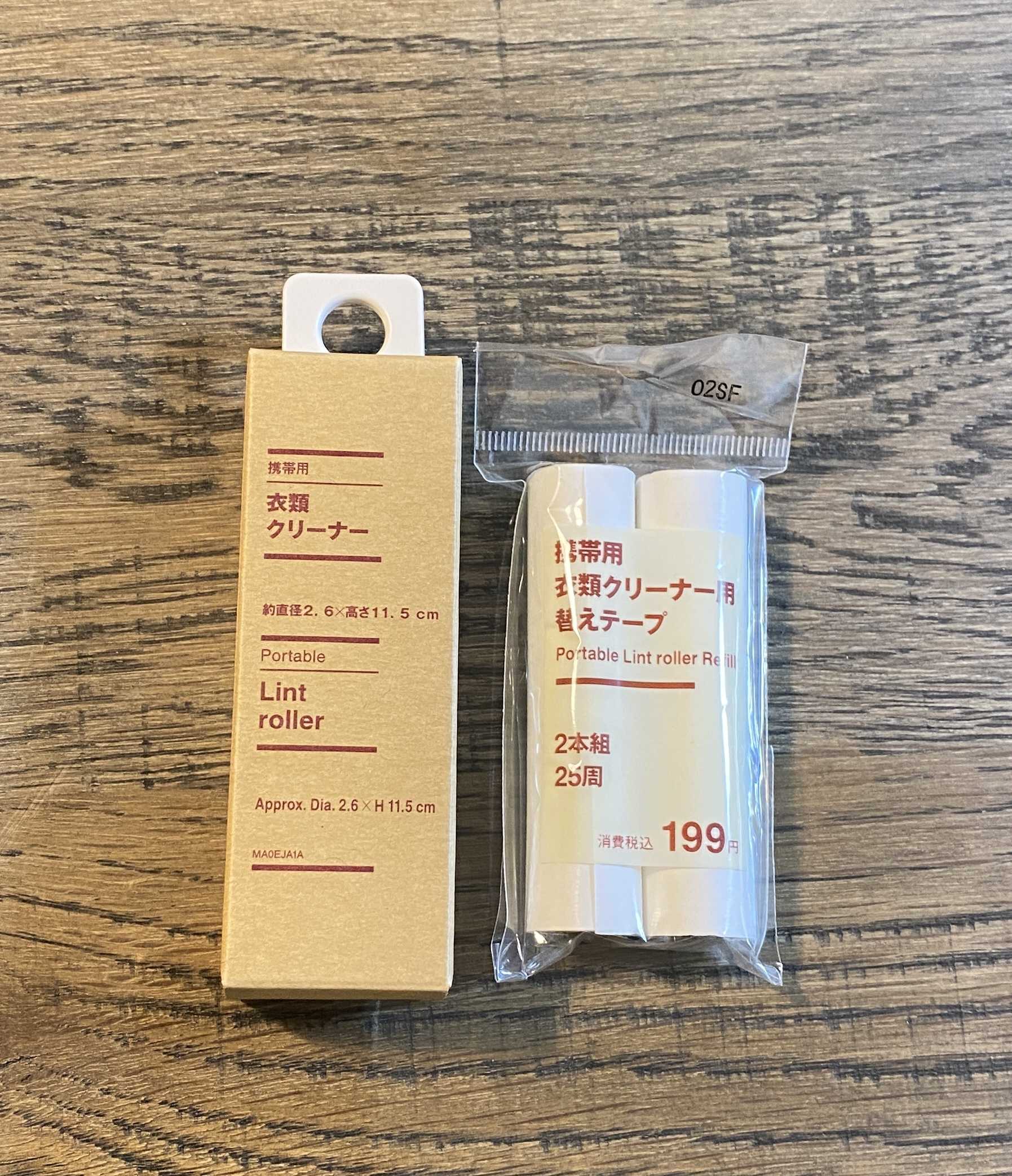

- 大好き無印良品

- 無印良品週間は終わったけど購入した…

- (2025-11-12 09:25:21)

-

-

-

- ささやかな幸せ

- 【CHANEL】ホリデーラッピング 始ま…

- (2025-10-31 15:00:05)

-