全6161件 (6161件中 1-50件目)

-

鈴木一真、発達障害の息子の「ファンタジックな夢」にエール。

鈴木一真、発達障害の息子の「ファンタジックな夢」にエール米国を拠点に活動している俳優・鈴木一真(56)が3日、インスタグラムで、発達障害と診断された息子の近況について報告した。 息子が海でサーフィンを楽しむショート動画などをアップ。「今年の夏休みも、週末はサーフィンのクラスに参加しました。一昨年から続けて参加している発達障害や身体障害のある子ども専用のクラスです」と紹介し、「かつては波を怖がっていたセガレも、インストラクターのサポートを受けながら波に乗れるようになり自信をつけました」と伝えた。 さらに「今年はテレビ、ラジオやSNSなどから取材を受け、さまざまなインタビューに応じたセガレ。なんと『波の中でサーフィンをしたい』というファンタジックな夢まで語っていました。いつか実現するといいなと思います!」とつづった。 鈴木は2010年に一般女性と結婚し、14年4月に長男が誕生。15年には「文化庁新進芸術家海外研修制度」を利用し、米・ロサンゼルスに拠点を移した。今年4月に11歳になった息子が幼少期に発達障害と診断されていたことや、米生活を続ける背景について明かしていた。※写真は資料テレビ朝日【YAHOOニュース】西海岸にての貴重な体験は一生の宝ですね。☄にほんブログ村にほんブログ村

2025.09.22

コメント(2)

-

発達障害の子どもに寄り添う美容師 児童書を寄贈。

発達障害の子どもに寄り添う美容師 児童書を寄贈発達障害の子どもが安心して髪を切れるよう工夫する「スマイルカット」を広めてきた美容師で、NPO法人「そらいろプロジェクト京都」代表の赤松隆滋さん(51)の活動が児童書になった。そらいろプロジェクト京都は9月、京都市内の市立小学校や総合支援学校計162校に、寄贈した。 児童書「スマイルカットでみんな笑顔に! 発達障がいの子どもによりそう美容師さん」は、赤松さんの15年以上の取り組みをもとに、安心感を与える声かけやカットの工夫を紹介。2月に出版された。子どもや保護者との体験談、イラストも盛り込まれている。作家の別司芳子さんが、赤松さんや子どもら関係者に取材をし、書き上げた。 赤松さんの活動のきっかけは2010年、児童館でのカット講座だった。保護者から「発達障害の子は美容院で髪を切るのが難しい」と相談を受け、赤松さんは「断らずにやってみよう」と応じたが、知識不足から失敗。その経験が学びの出発点となり、スマイルカットにつながった。 14年には活動を広げるため「そらいろプロジェクト京都」をNPO法人化。全国で講演や研修を行い、障害者への合理的配慮の重要性を伝えている。これまでに赤松さんが直接カットした子どもはのべ9千人を超え、スマイルカット実施店舗は全国で100以上に広がった。 しかし、「業界全体の理解は十分ではない」と赤松さんは言う。昨年4月に改正障害者差別解消法が施行され、事業者に合理的配慮が義務づけられた。しかし、美容師の国家資格の教科書には、合理的配慮の具体的な内容が盛り込まれていない。赤松さんは厚労省と、障害者が安心できるヘアカットのガイドラインを作成した。しかし、普及はなかなか進まない。 「この取り組みが当たり前になり、NPOが不要になる日をめざしたい」。赤松さんはそう語り、活動の輪を広げている。朝日新聞社【YAHOOニュース】スマイルカットでみんな笑顔に! 発達障がいの子どもによりそう美容師さん [ 別司芳子 ]丁寧な取り組み、全国的に展開して欲しいですね。☄にほんブログ村にほんブログ村

2025.09.21

コメント(8)

-

「助けて」と言えなかった母親…赤ちゃん3人遺棄事件、 弁護人が語る"見えない生きづらさ"。

「助けて」と言えなかった母親…赤ちゃん3人遺棄事件、弁護人が語る"見えない生きづらさ"出産した赤ちゃん3人の遺体を自宅の押し入れに遺棄したなどとして死体遺棄と殺人の罪に問われた母親に、今年2月、懲役6年の判決が言い渡された。1人目は死産後の死体遺棄、2人目は困窮の末の殺人と死体遺棄、3人目は自然死後の死体遺棄という事件だった。裁判では、女性がホストに騙されて経済的に困窮していたことや、事件後にADHD(注意欠如・多動症)と診断されていたことが明らかになった。「孤立し、追い詰められた末に起きた事件だった」。法廷でそう訴えた女性の国選弁護人、田中拓弁護士に弁護活動の経緯を聞いた。(弁護士ドットコムニュース)●発達障害の特性に周囲は気づかず──今回、3人の子の遺体を遺棄した女性の弁護を担当されました。彼女には発達障害の特性がありましたが、家族にも周囲にも気づいてもらえず、兄弟と比べて幼い頃から「お金にだらしない」「片付けができない」と親から評価されず、自分だけが認められないと感じて育ってきたようでした。また、特性とそこに由来する自己肯定感の低さから、問題解決能力が極めて低く、次々と男性に騙され、唆(そそのか)されて風俗業を転々とし、引っ越しても住民票を移さず、コロナ禍においても国民一律に支給された給付金の存在も知らないなど、その場しのぎで生活しているような状況でした。交際相手を装うホストは、彼女を騙し、より過酷な環境で働かせ、彼女は交際相手を喜ばせるつもりだったところが、実際には搾取され続けていたのです。●女性視点の必要性を感じて女性弁護士に相談──どのように弁護活動に取り組まれたのでしょうか。接見時、彼女は明るくよく話し、十分コミュニケーションが取れたので、当初は発達障害を見抜けませんでした。しかし、女性の視点の必要性を感じ、女性弁護士に相談したところ、起こっている出来事の表をなぞるのではなく、生い立ちから事件まで女性としての歩みを丁寧に聞き取らねばならないと助言を受けました。妊娠・出産の大変さを経験した女性からすれば、彼女のとった行動は、あまりにもあり得ないものだったからです。そこで、改めてじっくりと話を聞き、違和感が積み重なっているところへ、協力医が現れ、精神科医師にも相談して聞き取りや検査を実施してもらった結果、ADHDと診断されました。同時に社会福祉士と連携し、更生支援計画を策定しました。これには、日弁連の「罪に問われた障がい者等の刑事弁護等の費用に関する制度」を活用し、福祉的支援の立案に必要な費用を補助してもらいました。この制度は、もともと弁護人が手弁当で足していた費用を、弁護士会の基金で援助するものです。本来は、このような費用は国選制度として支出されるべきだと思います。●責任能力に影響しない障害を軽視した裁判所──判決は懲役6年で確定しました。犯行に至った背景には「発達障害」「水商売の男性による風俗業界で働く女性に対する経済的・精神的・性的な搾取」「コロナ禍」という三つの要因が重なっています。コロナ禍が要因というのは、赤ちゃん3人の中で死産等ではなく、殺人と認定された子の事件は、コロナ禍で対人接客業が成り立たなくなった令和2年4月に発生しているからです。障害特性については裁判でも訴えましたが、裁判所は「責任能力に影響しないレベルの障害特性」をあまりに軽視し、残る二つの要因には目を向けませんでした。あくまで経緯にすぎず、動機そのものではないというのでしょう。こうした事情が量刑を判断するうえで重視されないのは妥当なのか、大きな疑問が残ります。ただ、彼女自身は、刑事手続きを通して自分の生きづらさやその原因に気づき、支援を受けての再出発を想像し、将来への希望を見出せたと感じています。彼女は必ず生き直せると信じています。●「助けて」を言えない人がいる現実──社会や周囲に求めたいことはありますか?刑事弁護をしていると、障害特性や環境の劣悪さ、虐待や搾取に遭った被害体験などの生きづらさが要因であると感じることが多いです。それが自己責任の名のもとに、悪質な事件の犯人として罰を受ける。「なぜ弱い人がさらに追い込まれるのか」と思うことがよくあります。今回の彼女のような風俗で働く人についても、「本人が好きでやっている」という認識の方もいるかもしれません。しかし、実際には発達障害や精神障害といった生きづらさを抱える人が、周囲の食い物にされているという側面があるかもしれないという目線が必要だと感じます。今回の女性は、困っていると気づきにくい、気づいてもSOSを出せない、相談できないという方でした。「助けて」と言えない人がいる。その現実を社会に知ってほしいと思います。この記事は、公開日時点の情報や法律に基づいています。[弁護士ドットコムニュース]女性は裁判で懲役6年の実刑判決を言い渡され、その後確定した(弁護士ドットコムニュース撮影)なんとも大変な人生ですね。親や家族とすっかり疎遠となってしまったこと、果たして親の責任は?と残念に感じます。☄にほんブログ村にほんブログ村

2025.09.20

コメント(9)

-

涙の母親「発達障害の息子をおもちゃに」 暴行、土下座を動画撮影、被害生徒にトラウマ。

涙の母親「発達障害の息子をおもちゃに」 暴行、土下座を動画撮影、被害生徒にトラウマ大阪市の淀川河川敷で知人少年2人から暴行を受けるなどした高校1年の男子生徒(15)と母親が産経新聞の取材に応じた。発達障害で意思表示がうまくできない男子生徒に対し、少年らは「スパーリング」と称して暴行を繰り返したという。母親は「息子をおもちゃにしている。本当に許せない」と憤る。「遊ぼうや」。6月中旬の午後8時ごろ、電話で呼び出された男子生徒が河川敷に着くと、いきなり「けんかしようや」とからまれ、暴行が始まった。「やめてほしい」と伝えたが暴行は止まらず、土下座させられた上、川に入るよう命令された。「ぬれていたらばれるから」と下着姿になることも指示されたという。母親が一連の事態を知ったのは約1週間後。少年の一人が暴行の様子を撮影した動画を知人らに見せたことがきっかけだった。息子に時間をかけてゆっくりと詳細を尋ねると、重い口を開いた。繰り返し電話をかけられて呼び出されたこと、反撃を恐れ抵抗せずに暴行が終わるまで我慢していたこと…。涙ながらに「怖かった」と全てを打ち明けてくれた。被害を母親に伝えなかったのは、「シングルマザーのママに心配をかけたくなかったから」。その言葉に母親は「なぜ自分がもっと早く異変に気付いてあげられなかったのか」と涙を流した。事件後、男子生徒は少年らとの関係を断っているが、あの夜の出来事は「忘れたくても忘れられない」。深夜にふとフラッシュバックすることもあり、事件を思い出すと頭が痛くなるという。母親は「発達障害のある息子が遊び道具のようにされたことは許せない。『障害があるから守ろう』とする、そんな社会になってほしい」と訴えた。【産経新聞】男子生徒が少年らから暴行を受けた淀川の河川敷=1日午後、大阪市淀川区苛めはどの社会でもありますね。いかに日々の中で、子どもと向き合い、学校と連携を取っていくかでしょうね。この後の対応については、更に慎重に、高校生らしくのびのびと学生生活を送らせてあげたいですね。☄にほんブログ村にほんブログ村

2025.09.19

コメント(9)

-

「嫌がらせしてやろうと思った」小学生2人が同級生の水筒に睡眠導入剤を混入 健康被害なし 運動会の練習中に教室に侵入し水筒持ち出し 教室の鍵紛失に気づくも校長に報告せず。

「嫌がらせしてやろうと思った」小学生2人が同級生の水筒に睡眠導入剤を混入 健康被害なし 運動会の練習中に教室に侵入し水筒持ち出し 教室の鍵紛失に気づくも校長に報告せず東京・足立区の小学校で、児童2人が同級生の水筒の飲み物に睡眠導入剤を混入していたことが分かりました。足立区教育委員会によりますと、先月26日、足立区内の小学校で、児童2人が同級生の水筒の飲み物に睡眠導入剤「メラトベル」を混入していたことが分かりました。児童2人は運動会の練習時間に教室から水筒を持ち出し、児童の1人が家から持ってきた睡眠導入剤3袋程度をトイレで混入したということです。 その様子を見た別の児童がすぐに学習支援員に報告し、水筒の中身は同級生が飲む前に処分されたため、健康被害はありませんでした。当時、教室には鍵がかけられていましたが、児童2人は鍵を持っていて、教室の中に入ることができたということです。 教員が7月に教室の鍵がなくなっていることに気づき副校長に報告していましたが、副校長は校長への報告を怠っていました。 児童2人は学校の聞き取りに対し、「(被害児童に)あまりいい感情をもってなかった。嫌がらせをしてやろうと思った」などと話しているということです。 足立区教育委員会は「児童や保護者に心配をおかけしてしまっている。1日でもはやく子どもたちの安心して通える環境を作っていく」としています。TBSテレビ【YAHOOニュース】教室に鍵を掛けてもその鍵を勝手に持ち出せてしまうとなるとあまり意味がないですね。きちんと子ども達の言動を普段から見守る態勢が必要なんでしょうね。大事に至らなくて良かったです。☄にほんブログ村にほんブログ村

2025.09.18

コメント(11)

-

韓国・障害者虐待の通報、2024年6000件超…4年連続増加、支援活動は減少。

韓国・障害者虐待の通報、2024年6000件超…4年連続増加、支援活動は減少【10月02日 KOREA WAVE】韓国で障害者虐待の通報件数が4年連続で増加し、2024年には初めて6000件を超えた。一方で、被害者への相談や支援活動は人員不足のため減少したことが分かった。 保健福祉省と中央障害者権益擁護機関が9月26日に発表した「2024年障害者虐待現況報告書」によると、2024年に全国の障害者権益擁護機関に寄せられた通報件数は6031件で、前年比9.7%(534件)増加した。2020年4208件から2021年4957件、2022年4958件、そして2024年には6031件と、この4年間増加傾向が続いている。 通報のうち虐待が疑われる事例は3033件(全体の約半数)で、前年より2.2%増加した。特に本人による通報は15.5%増、知的障害者の通報は21.1%増と、障害者自身の権利意識向上が反映された。通報者の73.7%は法的通報義務のない人で、義務者による通報の2.8倍に上った。疑い事例のうち47.8%(1449件)が「虐待」と認定された。被害者の71.1%が発達障害者で、年齢別では10代以下22.8%、20代22.6%、30代18.1%の順だった。虐待の種類は身体的虐待が33.6%で最多、次いで心理的虐待(26.5%)、経済的搾取(18.6%)が続いた。 また全体の13.0%(189件)は「再虐待」と判定され、5年前に比べて約3.9倍に増加した。18歳未満の障害児への虐待270件のうち、39.6%は親が加害者だった。 2024年、障害者権益擁護機関は虐待認定1449件に対して1万6513回の相談・支援を実施した。前年の1418件に対して1万7127回だったことと比べて減少しており、福祉省は人員不足が要因だと説明した。KOREA WAVE/AFPBB News【YAHOOニュース】2024年11月、障害者権利保障法の制定を求めて記者会見を開く光州の障害者団体深刻な問題ですね。いずれ誰でも高齢化とともに障害者になる可能性があるので、更に踏み込んで対応して欲しいですね。☄にほんブログ村にほんブログ村

2025.09.17

コメント(10)

-

車椅子の子も、全盲の子も、知的障害の子も …障害のある子とない子とを“分けない教育”を貫く、 大阪・南桜塚小の実践とは。

車椅子の子も、全盲の子も、知的障害の子も…障害のある子とない子とを“分けない教育”を貫く、大阪・南桜塚小の実践とは障害のある子どもと、そうでない子どもを分離しない――。それを当たり前のこととしている学校があります。大阪府の豊中市立南桜塚小学校。ここでは、車椅子の子も、全盲の子も、知的障害のある子も、みんな一緒に教室で学んでいます。「分けない」教育の実践について、前校長の橋本直樹さんに聞きました。 ■支援学級の先生が、通常学級に「入り込み」──橋本さんが2024年度まで校長を務められていた豊中市立南桜塚小学校は、現在も「インクルーシブ教育の先進校」として注目されています。 全国各地から、教員や研究者の方が視察に来られていました。でも、私たちは何か特別なことをやってきたつもりはありません。「すべての子どもたちが安心して学び成長できる学校をつくろう」という、当たり前のことを続けてきただけ。それが結果的に「インクルーシブ教育」と言われるものだったのだと思います。私が南桜塚小を退職した今も、基本的なスタンスは変わっていません。 ──具体的に、どのような取り組みをされているのでしょうか。 南桜塚小には現在(2024年度当時)、さまざまな障害があって「支援学級」(特別支援学級)に在籍する子どもが48人います。けれど、支援学級の部屋はありますが、脳性まひで車椅子を使っている子も、全盲の子も、知的障害や情緒障害のある子もみんな、ほかの子どもたちと同じ通常学級の教室で机を並べ、一緒に授業に参加します。それが南桜塚小の「ともに学び、ともに育つ」教育なのです。 障害のある子は支援学級の教室で個別に学び、教科によっては通常学級に行くというふうにはしません。例え週に数時間でも「分ける」ことをしてしまうと、子どもたちは「場合によっては分けてもいいんだ」という意識を持つようになります。それが大人の社会における「排除」につながっていくのだと思うのです。 だから、南桜塚小では学校のどの部屋も、全校児童が使っていい部屋。私の机があった校長室も、教室では落ち着けない子どもが休憩しに来たり、水槽で飼っている生き物を見に来たりと、だれもが自由に出入りできる「みんなの部屋」になっていました。──通常学級の授業の進め方についても教えてください。 豊中では「入り込み」と言っていますが、通常学級の授業に支援学級の先生が入り込んで支援を行うんです。支援学級の先生は、障害のある子どもだけを見るのではありません。その子にサポートが必要な時はそばにいますが、それ以外は少し離れたところからクラス全体を見ています。 通常学級の子どもが学習に行き詰まっていたり、低学年の子どもが泣いていたりしたらわけを聞き、心が穏やかになるような対応をします。授業中子どもが教室から出ていった場合、通常学級の担任が話を聞き、授業の続きを支援学級の先生が引き継ぐ……なんていうことも。それくらい、臨機応変に対応するのです。 ■クラスメイトの「お手伝い係」はつくらない ──子どもたちから見ても「支援学級の先生」ではないんですね。 「この先生は○○さんの担当」というふうに「担当」を明確にしてしまうと、その先生と子ども、2人だけの世界になってしまって、ほかの子どもたちとの関係性が切れてしまいます。それでは、せっかく通常学級にいるのに、その中に支援学級を作ってしまうようなもの。だから、支援学級の先生であってもべったり一人につくことはせず、適度に距離を取って支援するのです。 それは、子どもたち同士の関係性も同じです。昔、障害のある子の「お手伝い係」を決めるようなことがよく行われていました。でも、それでは「係」になった子どもにとって、障害のある子との関わりは「仕事」になってしまう。同時に、周りの子どもたちは「自分は係じゃないから」と、関わることをやめてしまうのです。 自立とは、何でも自分でやることではなくて、できないことがあった時にお願いできる相手が周りにたくさんいるということ。先生でも子どもたちでも、「この人が担当」と決めてしまうのは、そのための人間関係を切ってしまうことになると思うのです。 ■安心して学び生活できる教室空間を創造 ──みんな同じ授業だと、理解が難しい子どももいるのではないでしょうか?学習の進度や進め方は、子どもによってさまざまです。教科書とは別に、授業の内容をわかりやすくまとめたプリントを使って勉強する子、一学年下の内容をおさらいしている子、授業とは違う教科のドリルに取り組む子もいます。子ども同士は長い時間を一緒に過ごす中で、互いのことをよく知っていますから、違うことをしているからといって、偏見の目で見るようなことはありません。 同じ授業を受けないのなら、同じ教室にいる意味がないのでは? と思う人もいるかもしれません。でも、別のことをしていても、そこに「その子がいる」こと、子どもたちの心がつながっていることが大事なのです。 それに、支援学級の子どもだけではなく、すべての子どもにとって教室が「安心して学べる場所」であるために、先生たちはひたすら知恵を絞っています。「教室にいると、周りの人の視線が気になって落ち着かない」という子のために、パーテーションで囲ってホッとできる空間をつくったり、「人の話し声や音が気になる」という子には、もう一つか二つ机と椅子を持ってきて、廊下側の窓を開けて授業内容が聞こえるようにし、廊下で授業を受けている姿を見ることもあります。 ■運動会は「勝ち負け」にもこだわりながら支援 ──運動会などの学校行事ではどうしているのですか。 子どもたちも一緒になってアイデアを出し合います。運動会には、障害があってみんなと同じように走れない子どもも参加しますが、「○○ちゃんがいるから、順位は関係なし」なんてことはしません。きちんと勝ち負けにもこだわりながら、参加できる形を考えていきます。 例えば、あまり歩けない子がリレーに出場する時、その子は「みんなより短い距離を、平均台につかまりながら膝で歩く」というルールがつくられたこともありました。その分、ほかの子が長い距離を走るわけです。保護者の方から「家で一生懸命練習をしていました」という話を聞きました。 ──「一緒に授業を受ける」からといって、「みんな同じことをする」のではないのですね。はい。同じ教室にいるから、みんな一斉に同じことをしなくてはいけないとか、先生の話をじっと聞いていなくてはならないとか、そういう発想そのものから抜け出したい。教室の中に、多様な学びの形を創造することで、「ともに学び、ともに育つ」を実現していきたいと考えています。〇橋本直樹(はしもと・なおき)豊中市立の中学校 3 校で 25 年間の勤務後、豊中市教育委員会人権教育企画課指導主事、小学校・夜間中学校教頭、小学校長をへて、2020 年度から 5 年間豊中市立南桜塚小学校長を務める。著書に『子どもを「分けない」学校:「ともに学び、ともに生きる」豊中のインクルーシブ教育』(教育開発研究所)。2025年学校法人あけぼの学園に入職し、2026年度開校予定の「六瀬ほしのさと小学校」(仮称)の設立準備に携わっている。AERA with Kids(Plus)[YAHOOニュース]これこそが本当のインクルーシブ教育ですね。ここまでしっかりと態勢が整うと障害の有無に関わらず、親も安心ですね。☄にほんブログ村にほんブログ村

2025.09.16

コメント(7)

-

米ワクチン被害補償、自閉症追加を政権が検討-制度の根幹揺らぐ恐れ。

米ワクチン被害補償、自閉症追加を政権が検討-制度の根幹揺らぐ恐れ(ブルームバーグ):トランプ米政権は、自閉症を抱える人が政府の「ワクチン健康被害補償プログラム(VICP)」で補償を受けられるようにすることを検討している。政権のアドバイザーが明らかにしたもので、実現すれば制度の根幹を揺るがしかねない。 この制度は1980年代にワクチンメーカーに対する訴訟が相次ぎ、メーカーが市場から製品を撤去して供給不足に陥ったことを受けて88年に創設された。 ワクチンメーカーを訴訟から守る一方、対象のワクチンで重い副反応を起こした人に補償金を支払う仕組みだ。創設以来、計約50億ドル(約7500億円)が支給されてきた。 ケネディ厚生長官は以前から、補償が過少で、制度を利用しにくいとVICPを批判してきた。同長官には補償対象範囲を見直す権限がある。 ワクチン健康被害訴訟が専門の弁護士でケネディ氏の顧問を務めるアンドリュー・ダウニング氏は25日、首都ワシントンで開かれたイベントで「われわれのチームがそれを検討している」とし、自閉症の「子どもたちをどう取り込むかを考えなければならない」と語った。 自閉症とワクチンの関連を主張し続けるケネディ氏は、訴訟を提起する反ワクチンの非営利団体「チルドレンズ・ヘルス・ディフェンス」の会長を務めたこともある。VICPの制度変更は、ワクチンと自閉症を結び付けようとする新たな試みとなる。 実際に変更されれば、VICPには申請が殺到して処理が滞る恐れがある。米国で自閉症の子どもの割合は31人に1人程度とされる。VICPでは通常、医療費や将来の逸失利益、慰謝料最大25万ドルが支給される。 原題:RFK Jr. Mulls Adding Autism Symptoms to Vaccine Injury List (2)(抜粋) (c)2025 Bloomberg L.P.TBS CROSS DIG with Bloomerg【YAHOOジャパン】長男もそういえば、幼児期に何かしらのワクチンを米国で受けています。こういう補償は、各方面に波紋を呼びそうですね。☄にほんブログ村にほんブログ村

2025.09.15

コメント(8)

-

門の鍵を自分で外し、二つ目の門は隙間をすり抜け …保育園から園児1人抜け出す。

門の鍵を自分で外し、二つ目の門は隙間をすり抜け…保育園から園児1人抜け出す東京都武蔵野市の保育園で昨年5月、園児1人が園外に抜け出す事案が発生していたことが分かった。門の施錠が不十分で、園児自身が鍵を開けたという。園児は数分後に通行人に保護され、けがはなかった。市によると、園児は昨年5月10日、他の園児と園庭で遊んでいた際、園外につながる二つの門を通って外に出た。園児は針金を使った一つ目の門の鍵を外した後、施錠されていた二つ目の門の隙間をすり抜けたという。 園児がいないことに気づいた保育士が園内を捜していたところ、通行人が園の近くで発見した。園は一つ目の門の鍵をワイヤ錠に変更した。市は市内の約50か所の保育士施設に事例を共有し、再発防止を図るという。読売新聞【YAHOOニュース】子どもは思い立ったら、如何なる隙間からでもすり抜けて仕舞いますね。今は小学校でも、塀を乗り越えて脱走しようとする児童がいます。現場を見守る目は幾つあっても足りませんね。だいぶ前のできごと、大事に至らなくて良かったです。☄にほんブログ村にほんブログ村

2025.09.14

コメント(8)

-

障害者の就労支援へ しいたけ栽培のハウス完成 山梨 中央。

障害者の就労支援へ しいたけ栽培のハウス完成 山梨 中央本格的な就労を目指す障害のある人に、農作業を通じて経験を積んでもらおうと、中央市にしいたけを栽培する農業用ハウスが完成し、関係者に披露されました。農業用ハウスは障害のある人が賃金をもらいながら訓練を積む「就労継続支援A型事業所」を運営する甲府市の企業が設置しました。・・・NHK NEWS WEB[山梨 NEWS WEB](動画あり)地道な地道を繰り返すしいたけ栽培は、何より自閉症者に適していると聞いたことがあります。良い方向に支援が進むといいですね。☄にほんブログ村にほんブログ村

2025.09.13

コメント(9)

-

大和ハウス、精神・発達障害者を本社で採用 同じ職場で働き理解促進。

大和ハウス、精神・発達障害者を本社で採用 同じ職場で働き理解促進大和ハウス工業は2026年度までに精神・発達障害者を計15人採用する。国が企業に求める障害者の法定雇用率を親会社に合算できる特例子会社ではなく、本社に配属する。26年7月に法定雇用率が引き上がるのを前に採用を強化するとともに、同じ職場で働くことで多様性への理解につなげる。9月に採用活動を始め、10月をめどに精神障害者らを配属する新たな部署を立ち上げる。業務は経費精算のデータ確認で、経理部門の業...この記事は会員限定です。登録すると続きをお読みいただけます。[日本経済新聞]法定雇用率の引き上げを機に、採用を強化する企業、更に増えそうですね。☄にほんブログ村にほんブログ村

2025.09.12

コメント(8)

-

米国国立衛生研究所、自閉症研究に5000万ドル助成。

米国国立衛生研究所、自閉症研究に5000万ドル助成[ワシントン 25日 ロイター] -米国立衛生研究所(NIH)は今週、自閉症の研究事業13件に総額5000万ドルを助成した。科学者や支援団体はこうした研究事業が信頼できる回答を導く可能性で際立っていると評価する。この研究助成事業は幅広いデータの分析に焦点を当てている。トランプ米大統領は科学的根拠のないまま、自閉症と小児ワクチンや市販解熱鎮痛剤タイレノールを関連付けた発言をしている。自閉症科学財団の最高科学責任者のアリシア・ハラデイ博士は研究助成事業について「細胞生物学から疫学、遺伝学、遺伝子と環境の相互作用まであらゆる分野を含んでいる」とし、自閉症の人々が時間とともにどのように成長・変化するかを調べると語った。ケネディ厚生長官は5月、大規模データを活用して自閉症の要因や既存の治療方法を評価する方針を表明した。今回の研究助成事業は自閉症に対する非遺伝的な環境要因の影響の研究を優先し、これはケネディ氏が自閉症増加の背後にある原因だとみなす「毒素」との見方に一致している。ロイターが確認した申請リストによると、約500の主要な大学・研究機関・支援団体・データ企業が助成を求めた。NIHのジェイ・バタチャリア所長は22日、250以上の研究チームが応募したと述べた。米国の自閉症診断は2000年以降急増しており、最新の政府データによると、22年は8歳児の31人に1人が診断されている。REUTERS[NEWSWEEK]米国立衛生研究所(NIH)は今週、自閉症の研究事業13件に総額5000万ドルを助成した。(6月8日、メリーランド州で撮影)統計的に見ても、確かに自閉症児が増えている訳で、これを機に、きちんとした研究に取り組んで欲しいですね。☄にほんブログ村にほんブログ村

2025.09.11

コメント(6)

-

消える「武蔵野東」に憤る保護者 校名に込められた理念はどこに。

消える「武蔵野東」に憤る保護者 校名に込められた理念はどこに東京都武蔵野市の学校法人「武蔵野東学園」が、運営する学校を「吉祥寺学園」に改称すると発表した。「今まで積み上げてきた伝統が消えてしまう」 「説明もなく、あまりに一方的だ」 突然の知らせに、保護者からは憤りや不安の声が上がった。 武蔵野東学園は1964年創設。当初運営していた幼稚園で自閉症の入園希望者を受け入れたことで障害の有無に関わらず同じ場所で学ぶ教育が始まった。学園の特色を魅力に感じて子どもを入学させる保護者も少なくないとされ、地域でも「武蔵野東といえばインクルーシブ教育」と知られていた。ただ近年、保護者の間には「学園が変質するのでは」との不安が渦巻いている。2024年にメガネ型拡大鏡製造・販売会社代表の松村謙三氏が理事長に就任すると、就労支援や卒業後の生活支援に取り組む事業を廃止。理事長に反発した生徒を退学処分にするなど強権的ともとれる教育や、保護者らに対する巨額の損害賠償請求などは批判も集めた。27年にはインターナショナルスクールを開設予定とし、「ベンツで送迎」「給食はビュッフェスタイル」など富裕層にアピールするような内容も打ち出している。 中学校に子どもを通わせる保護者の一人は「驚きと喪失感に加え、怒りもこみ上げてくる」と語気を強めた。「校名は学園の理念の象徴だった。60年かけて積み上げてきた学園の理念がつぶされてしまわないか。法人幹部が学園の良さを一つ一つ消し去ろうとしている、と感じてしまう」 子どもが小学校に通う別の保護者は、改称がいきなりホームページで発表されたことに戸惑いを覚えた。 「変更の理由や検討状況について説明してほしかった。あまりに突然で一方的なのが、今の学園の問題を示していると思う」改称の理由については「7億円訴訟などさまざまな問題が出た学校というイメージを変えることに加え、(学園がある武蔵野市内にある)吉祥寺という地名のブランドに乗っかりたいという思いもあるのではないか」と推測した。 毎日新聞が入手した音声によると、…(この先は有料記事です)【毎日新聞】経営や理念が変わったことは致し方ないことだとしても、今までの学園からの変化に対し、きちんと納得できる説明を行い、保護者の不安を少しでも拭い、信頼関係を築ける学園経営をお願いしたいものです。☄にほんブログ村にほんブログ村

2025.09.10

コメント(9)

-

自閉症との関連「根拠乏しい」 WHO、トランプ氏の主張に。

自閉症との関連「根拠乏しい」 WHO、トランプ氏の主張に【ジュネーブ共同】世界保健機関(WHO)は23日、妊娠中の解熱鎮痛剤服用が子どもの自閉症発症リスクを高めるとのトランプ米大統領の主張について、科学的根拠に乏しいと指摘した。HOの報道担当者は定例会見で、因果関係は強くないとの認識を示した。一方で「妊娠中の薬の服用は注意が必要で、医師の指示に従う必要がある」と述べた。 トランプ氏は22日、解熱鎮痛剤「タイレノール」の有効成分アセトアミノフェンを妊娠中に服用すると子どもの自閉症を発症するリスクを高めるとして、服用をやめるよう促していた。(共同通信)[沖縄タイムズ]世界保健機関(WHO)の本部=スイス・ジュネーブ大統領までがこの一幕に関わっていたんですね。本当に、事実をきちんと立証してから発表して欲しいものですね。618万アクセス達成しております。いつもご訪問にコメント感謝です。☄6586日(開設日:2007/09/20)この度、開設18周年を迎えております引き続き19年目に突入、今後ともよろしくお願いします。(__)にほんブログ村にほんブログ村

2025.09.09

コメント(9)

-

私服不許可で町に一部賠償命令 自閉症の元中学生徒、岡山地裁。

私服不許可で町に一部賠償命令 自閉症の元中学生徒、岡山地裁自閉症スペクトラム障害(ASD)で学校の制服に抵抗があるのに私服での登校が認められず、不登校になって教育を受ける権利を侵害されたとして、岡山県矢掛町立中の生徒だった女性(19)=神戸市=が町に330万円の損害賠償を求めた訴訟の判決で、岡山地裁は20日までに、町に33万円の支払いを命じた。19日付。KYODO【YAHOOニュース】制服の文化も少しずつ変化し始めていますね。☄にほんブログ村にほんブログ村

2025.09.08

コメント(9)

-

密着取材が大反響&講演会オファーも多数! 自閉症の娘を育てる母親の初著書 『どうにかなるっちゃ 知的障がいのある自閉症児ゆいなの母の記録』 2025年9月18日(木)発売。

密着取材が大反響&講演会オファーも多数! 自閉症の娘を育てる母親の初著書『どうにかなるっちゃ 知的障がいのある自閉症児ゆいなの母の記録』2025年9月18日(木)発売子育てに心折れそうになっているすべての親・家族に捧ぐ、初エッセイSNSで大きな共感を集め、全国から子育て講演のオファーが相次ぐ著者の蓬郷(とまごう)由希絵さんは、知的障がいを伴う自閉症の娘・ゆいなちゃんを育てるお母さん。岡山県津山市に家族4人で暮らしています。子育ての様子や家族の日常をインスタグラムにて発信。きれいごとだけではない育児のリアルを、本音とユーモアを交えながら発信する投稿やライブは大きな共感を呼び、フォロワー数は現在20万人を超えます(2025年9月時点)。その発信がきっかけで全国から講演会のオファーが相次ぎ、全国さまざまな場所に足を運びながら、子育て世代にパワーとエールを送り続けています。また、地元のKSB瀬戸内海放送が、家族の日常や講演活動の様子を密着取材。番組が放送されると全国区で大きな反響を呼び、子育て世代にとどまらず多くの人に知られる存在となりました。エッセイから実用ネタまで。子育てが少しでもラクになるヒントと、「大丈夫」のエールを込めて本書は、そんな由希絵さんの初めての著書。ゆいなちゃんが生まれてから現在に至るまでの子育て記録や、波瀾万丈の子育てを通して由希絵さんが学んだ大切なことを綴ります。それだけではなく、実践してきた言葉がけや生活環境の工夫、悩み相談コーナーなど、実用的な内容も満載。蓬郷夫婦の子育て振り返り対談も収録し、父親視点での本音や経験談についても載せています。すべては当てはまらなくても何かひとつでもヒントとして得ることができ、一歩前に進めたり、今日からの子育てが少しでもラクになるような、そんな願いを込めた構成となっています。心折れそうになっているすべての親・家族に、「大丈夫だよ」と伝える希望の書となっています。【目次】第1章 ゆいなの子育て記録、これまでの歩み第2章 「諦めない」。私が子育てを通して学んだ大切なこと第3章 うちの子育てライフハック第4章 助けてゆきえさん! 子育てお悩み相談コラム ゆいなの一日/夫婦の子育て振り返り対談/長女ここなのこと ほか【書誌情報】書名:どうにかなるっちゃ 知的障がいのある自閉症児ゆいなの母の記録著者:蓬郷由希絵定価:1,760円(本体1,600円+税)発売日:2025年9月18日(木)仕様:四六判/224ページISBN:978-4-04-685109-3発行:株式会社KADOKAWA【著者プロフィール】蓬郷由希絵(とまごう ゆきえ)1984年生まれ、岡山県津山市在住。知的障がいのある自閉症児の母。長女・ここな、次女・ゆいな、釣り大好き夫の4人家族。インスタグラムで家族の日常や子育てのリアルを、ユーモアを交えて発信。多くの共感を呼び、全国から講演会のオファーが絶えない。本作が初の著書となる。インスタグラム:@tomagou.don[PRTIMES]どうにかなるっちゃ 知的障がいのある自閉症児ゆいなの母の記録 [ 蓬郷 由希絵 ]母は強く育てられますね。☄にほんブログ村にほんブログ村

2025.09.07

コメント(8)

-

重症児者を守る会会長 安部井聖子さん すぐに障害を受け入れられなかったけれど、次女が私の生き方を導いてくれた。

重症児者を守る会会長 安部井聖子さん すぐに障害を受け入れられなかったけれど、次女が私の生き方を導いてくれた娘の笑顔に「かわいい」と感じた 長女と長男は独立し、今は重度の知的障害と肢体不自由が重複した「重症心身障害者」の次女(38)と夫の3人で暮らしています。次女には脳性まひによる四肢体幹機能障害があります。寝たきりで自力で起き上がれず、食事や排せつなど生活の全てに介助が必要です。言葉による意思伝達も難しいですが、会話に合わせて笑顔などを見せてくれます。 生まれた直後から異変がありました。おぎゃあと産声を発せず、ミルクを飲むのも苦手でした。2歳のころに心身障害児総合医療療育センター(東京)で診断を受け、最も重い1級の身体障害者手帳をもらいました。 ただ、私はすぐに障害を受け入れることができませんでした。人生に不安が募り口数も減り、周囲は私が自殺するのではと本当に心配していました。でも、ある日、次女が私と目を合わせてにっこりしたとき、かわいいと感じたのです。長女の話にさえまともに耳を傾けていないことにも気づき、親として立ち上がらなければと前を向きました。 次女は幼いころ、発熱するなど体調を崩しやすく、介助でゆっくり眠れる日はありませんでした。でも、「お母さん」と呼んでほしくてそばで自作の子守歌を歌っていました。通園施設を通じ、自閉症や医療的ケアの必要な子どもたちの保護者と出会い、障害への理解も深めました。悩みがある人は気軽に頼ってほしい 次女が特別支援学校小学部3年のとき、親らでつくる全国重症心身障害児(者)を守る会の東京都支部の講演に参加し、「最も弱いものをひとりももれなく守る」といった三原則が心に響き、入会しました。「親の憲章」にも「わずかな成長をもよろこび、親自身の心をみがき、健康で豊かな明るい人生をおくりましょう」などとあり、こういう姿勢で生活すれば、次女のように障害の重い子の存在を世の中に認めてもらえるかもしれないという希望が持てたのです。 活動で印象的だったのは約20年前。行政へ働きかけ、医療的ケアが必要な重症児者の入所施設の開設につながりました。会員の活動で長年の願いがかなった意義は大きいです。会としては、入所施設の待機者の多い地域の施設増設や、医師や看護師らの人材確保、医療的ケア体制の充実などを国に要望しています。施設や在宅を問わず、親子が住み慣れた地域で暮らし続けられるようにしてほしいです。 親同士はつながると情報交換でき安心するので、悩みがある人は気軽に頼ってもらいたい。福祉サービスを利用することも大事。次女とは今でも旅行に行くなど生活にめりはりをつけていますが、私の生き方を導いてくれた心強い味方で宝物です。障害の種類や程度に限らず、多くの人が豊かに幸せに生きられる社会になってほしいですね。あべい・せいこ 1959年、山形県新庄市出身。1995年に全国重症心身障害児(者)を守る会に入会し、東京都支部の会長や全国特別支援教育推進連盟理事などを経て2024年から現職。親の声を行政に届け、重症児者の施策向上に尽力している。厚生労働省の「障害者の地域生活支援も踏まえた障害者支援施設の在り方に係る検討会」構成員なども務める。【東京新聞<東京すくすく>】自身の子どもたちのことを話す、全国重症心身障害児(者)を守る会の安部井聖子会長子育てを通して親は育てられるのでしょうね。☄にほんブログ村にほんブログ村

2025.09.06

コメント(6)

-

佳子さまのイヤリングは「鳥取ゆかり」の工芸品 障害者の手仕事にスポットライト(鳥取)。

佳子さまのイヤリングは「鳥取ゆかり」の工芸品 障害者の手仕事にスポットライト(鳥取)1年ぶりに鳥取県を訪れた佳子さま。公務の場では、2025年も鳥取ゆかりのアクセサリーを身につけられました。 9月13日、鳥取空港に到着された佳子さま。ビビッドなピンクのワンピースにブラウンのジャケット姿で県民の歓迎に応えられました。そのコーディネートに合わせられたのが、耳元のイヤリング。こちらもつややかなピンク色です。 このイヤリングを作っているのは、境港市の水木しげるロードにある「はまゆう」。市内の福祉事業所が4年前から運営しています。事業所の利用者が作ったおにぎりや陶器と並んで店の半分ほどを占めるのは、「七宝焼(しっぽうやき)」のアクセサリー。 佳子さまがつけられたのと同じタイプのイヤリングもありました。 今回の『全国高校生手話パフォーマンス甲子園』に合わせて会場に出店していました。一般社団法人はまゆう・若原紀子代表:「びっくりが一番で、でもありがたい。おきれいな上に衣装とも合わせてすてきに飾っていただいていいなと思いました。ありがたいです」 13日、境港市の伊達市長から伝えられたそうです。イヤリングを作ったのは、重度の聴覚障害がある渡部史也さん。渡部史也さん: 「とてもうれしいです」自分が作ったイヤリングを佳子さまがつけられたと知って大喜びです。会場を訪れていた友人:「知らなかった、やばい、びっくり!」一緒に喜びました。 「はまゆう」は一般企業での就職が難しい人に「働く場」を提供する就労支援事業所で、14人の障害者が働いています。渡部さんは、ここで同じように聴覚に障害がある人と一緒に、七宝焼のアクセサリーを製作しています。七宝焼は、金属の素地にガラス絵の具を焼き付けて装飾する工芸品で、「七宝」という名の通り、美しい色彩が特徴です。古代エジプトが起源とされ、日本には奈良時代に伝わりました。 手作りで、同じものが2つとない、いわゆる“一点もの”。製作には時間と根気が必要ですが、七宝焼が大好きだという渡部さん。佳子さまがお召しになったことで、さらにやりがいを感じているようです。渡部史也さん: 「頑張ります」 佳子さまのご訪問で、鳥取の優れた手仕事にスポットがあたることになりました。山陰中央テレビ(動画あり)【YAHOOニュース】佳子様がお召しになられるもの、どれも売れ行きが半端じゃないようで、こういう形での貢献はとても有難いですね。☄にほんブログ村にほんブログ村

2025.09.05

コメント(8)

-

障害者支援「山びこ学園」 定員10人減の40人に 下川町改正案可決。

障害者支援「山びこ学園」 定員10人減の40人に 下川町改正案可決【下川】通年議会の定例会議は16日、町立障害者支援施設「山びこ学園」の入所定員を現在より10人少ない40人とする関連条例改正案を原案通り可決した。・・[北海道新聞デジタル]どこも職員不足が祟っているんでしょうね。☄にほんブログ村にほんブログ村

2025.09.04

コメント(7)

-

「算数障害」の困難、絵本で知って(下) 困っている子と社会をつなげるために、父は出版社を立ち上げた。

「算数障害」の困難、絵本で知って(下) 困っている子と社会をつなげるために、父は出版社を立ち上げた数の概念の理解や計算、推論などに著しい困難のある「算数障害」。自身の子どもが算数障害と診断された水木志朗さんは今月、理解を広めるための絵本「すうじのないまち」を出版します。そのための出版社まで立ち上げた水木さんに、本に込めた思いを聞きました。話を聞いた人(みずき・しろう)北海道生まれ。武蔵野美術大学基礎デザイン学科卒業。氷河期世代。雑誌や書籍のデザイン事務所を退社後いくつかのデザイン事務所で勤務。2009年にエディトリアルデザイナーとして独立。不登校、発達障害の子育て、両親の認知症介護などを経験。25年、アノマーツ出版を設立。9月20日に絵本「すうじのないまち」(文・濱野京子、絵・ユウコ アリサ)を出版予定。物語で理解を広げたい――なぜ児童書という形で出版しようと思ったのですか。算数障害に関する情報は本当に少ないんです。当事者の体験談もなかなか出てきません。専門書はいくつかありますが、子どもの困りごとに気づいて「算数障害かもしれないから勉強しましょう」とすぐに専門書を手に取れる親ばかりではありません。やはり、うちもそうでしたが、障害と受け入れて対応するのはとてもハードルが高いんです。そこで、物語という形で、子どもたちの困りごとを知ってほしいと考えました。児童書であれば、親が子どもに読み聞かせることもできます。子どもだけでなく、お父さんやお母さんにも同時に伝えることができる。親は理解していても、祖父母からプレッシャーをかけられるという話も聞きます。児童書という媒体なら、世代を超えて手に取ってもらいやすい。そうやって、発達障害や不登校、算数障害の困りごとへの理解を広げられるのではないかと思いました。(この記事は有料記事です)[朝日デジタル EduA]すうじのないまち [ 濱野 京子 ]先日の記事の続きです。有料記事なのが残念です。☄にほんブログ村にほんブログ村

2025.09.03

コメント(9)

-

【名古屋市千種区】田辺さん考案! 見えない障害を知らせる「発達療育マーク」 千種郵便局でグッズ販売中。

【名古屋市千種区】田辺さん考案!見えない障害を知らせる「発達療育マーク」千種郵便局でグッズ販売中今池駅前の「千種郵便局」の無人販売コーナーで、2025年9月現在「ヘルプマーク」のアクリルキーホルダーなど、障害者支援のグッズが販売されているそうです!外見からは分からない、”見えない障害”を持った方への配慮を周知するマークのグッズです。ヘルプマークとは、義足や人工関節を使用している方、内部障害や難病の方を始め、援助や配慮を必要としていることが外見からは分からない方々が、周囲の方に配慮を必要としていることを知らせることで、援助を得やすくなるよう、作成されたマークです。2012年に当時の東京都福祉保健局が作ったピクトグラムで、当初は東京都独自の取り組みでしたが、現在は全国の自治体に広がっています。分かりやすい例で言うと、一見健常者のように見える人がバスや電車の優先席に座っていても、ヘルプマークをつけていればいらぬトラブルを防ぐことができます。席を譲るのもスムーズにいきますね。「ヘルプマーク」は東京都が著作権を持ち、商標登録されている公的なマークですが、今回千種郵便局で販売されているグッズに使われている「発達療育マーク」は、この販売について情報を送ってくださった、岐阜県多治見市のコンサルティング会社「田辺ライフコンシェルジュ」の田辺さんが作成したものだそうです。ヘルプマークからさらに一歩進んで、発達障害・知的障害・自閉症・精神疾患を持つ方への配慮を目的としたマークです。息子さんのアイデアから生まれたヘルプマークシール田辺さんのご家庭には最重度の知的障害を持つ娘さんがいらっしゃるそうです。外見からは障害を持っていることが分かりにくいそうですが、感覚過敏がありコロナ禍でもマスクがつけられず、外出時に大変苦労したそうです。その時、息子さんが妹さんのために「私は見えない障害があります。マスクつけられません」と印刷したシールを自由研究で作成し、胸や背中に貼ることで外出がぐっとしやすくなったそうです。「たなべさんちのシール」としてこのシールをネット販売したところ全国から問い合わせがあり、そんなに需要があるのならと当時の東京都福祉保健局の許諾を得て「使い捨てヘルプマークシール」が誕生したそうです。さらに、車の障害者マーク(車椅子のあのマークですね)では実情が伝わらない経験から(車椅子の人以外は障害者専用駐車スペースに停めてはいけないと勘違いされることが多かったそうです)、発達障害や自閉症など外見では分かりにくい障害を表す「発達療育マーク」を考案し、商標登録も行ったそうです。田辺さんのご家族だけで活動しているので苦労はあるものの、現在は岐阜県を中心に公共施設で設置が進んでいるそうです。車用のステッカーも発達療育マーク公式STORESで販売したり、全国のローソンプリント・ミニストッププリントから発達療育マークシールなどが購入できるようにもなったそうです。最近ではキーホルダーが欲しいという声もあり、今回販売開始したそうです。なお「発達療育マーク」のデザインは、療育で体幹を鍛えるバランスボールをピクトグラムにしたものだそうです。千種郵便局の無人販売コーナーでの販売は、2025年8月5日からスタートしたそうです。終了日は現時点では未定だそうです。多くの方のお役に立てればということで、状況に応じて調整するそうです。千種郵便局以外では、地元岐阜県の多治見郵便局、愛知県では春日井郵便局でも無人販売をしているそうです。無人販売コーナーでの購入のお支払いは、備え付けの専用入金箱に現金を入れてください。記入台でゆうパックの宛先を書く時に目に付きやすそうですね。ハンドメイド品の販売などにも良さそうなサービスです。■使い捨てヘルプマークシール田辺さんの息子さんのアイデアから生まれた画期的なシールです。耐水のものもあります。ヘルプマークはストラップ状になっているものが多いですが、カバンを持たない人にはちょっと不便かもしれません。シールなら外出時にペタッと服の上に貼るだけでいいので簡単です。・・・田辺ライフコンシェルジュ発達療育マーク・ヘルプマークグッズ販売販売場所:千種郵便局無人販売コーナー住所:愛知県名古屋市千種区今池4-9-18アクセス:名古屋市営地下鉄東山線・桜通線「今池」駅6番出口よりすぐ販売期間:2025年8月5日より販売中(終了日未定)【YAHOOニュース】ヘルプマークPR動画必要に駆られて生まれたものは、まさに必需品ですね。☄にほんブログ村にほんブログ村

2025.09.02

コメント(7)

-

「算数障害」の困難、絵本で知って(上) 「努力不足」ではない 気づけなかった父の後悔。

「算数障害」の困難、絵本で知って(上) 「努力不足」ではない 気づけなかった父の後悔数の概念の理解や計算、推論などに著しい困難のある「算数障害」。しかし、単に「算数が苦手」なこととの区別がつきにくく、本人も周囲も気づかないまま「努力不足」や「怠慢」と誤解されてしまうケースが少なくありません。自身の子どもが算数障害と診断された経験から、理解を広めるための児童書を企画し、そのための出版社まで立ち上げた水木志朗さんに、本に込めた思いを聞きました。話を聞いた人水木志朗さんアノマーツ出版代表(みずき・しろう)北海道生まれ。武蔵野美術大学基礎デザイン学科卒業。氷河期世代。雑誌や書籍のデザイン事務所を退社後いくつかのデザイン事務所で勤務。2009年にエディトリアルデザイナーとして独立。不登校、発達障害の子育て、両親の認知症介護などを経験。25年、アノマーツ出版を設立。9月20日に絵本「すうじのないまち」(文・濱野京子、絵・ユウコ アリサ)を出版予定。数字と量的イメージが結びつかない――まず、お子さんが算数障害だと分かるまでの経緯についてお聞かせいただけますか。子どもが不登校になったのが始まりです。小学校、中学校を通して2回の不登校になりました。高校生になってから医療機関で発達検査を受け、ASD(自閉スペクトラム症)とADHD(注意欠如多動症)があることが分かりました。その時に「算数障害もあるみたいですね」と言われたんです。算数障害というものをそもそも知らなくて、かなりの衝撃でした。ただ、振り返ってみると、思い当たることはいろいろありました。例えば、小2~3になっても指を使って計算していたんです。当時は「いつまで指でやっているの!」なんて怒ったりもしていました。お金の価値を理解するのも難しいようです。1万円札も千円札も、同じ「紙切れ」に見えてしまう。1万円が千円札10枚分なので、マンガなら10冊以上買えるよ、と自分の好きなものに置き換えて教えていました。数字の「3」という言葉、文字、そして具体的なモノが3つあるという状態が、頭の中でイコールで結びつかない。「序数性」と「基数性」の問題と言われます。私も「序数性」と「基数性」などという言葉は全然知りませんでした。数の量的なイメージがバラバラなんです。だから、1万円札という「紙」が持つ価値の大きさが、量として見えていないのかなと。バスで小銭を払うのも、ものすごいストレスだったようです。例えば160円を払う時、私たちは100円玉と50円玉と10円玉、といったように瞬時に組み合わせを考えますよね。でも、その計算が難しい。だから、いつも千円札のような大きなお札で払って、お釣りで小銭がどんどん増えていく、という状態でした。何が分からないかが分からない――言われてみると、私たちは無意識に高度な計算をしているのですね。ほかにも、「3割引き」や「70%オフ」といった割合の計算が分からなかったり、アナログ時計が理解できなかったり、ということもあります。今回の本の解説をお願いした算数障害研究の第一人者、熊谷恵子先生(筑波大学名誉教授)によると、時間という概念自体が分かりにくいという特性もあるそうです。だから円になっている時計はさらに難しい。円を一本の線に開いて、「全体が60分で、半分が30分」というように量として見せると分かりやすいそうなのですが、学校の授業はどんどん先に進んでしまいますから。――当事者の方自身も、できないことを説明するのは難しいのでしょうか。算数障害というものがあること自体がまだあまり知られていないので、それに困っていることが分からない。他の人が頭の中でどのように考えているかは分からないので、他の人と違うということに気づかない。何に困っているのかが分からないので、親も先生も気づきにくい、ということがあるのだと思います。――算数の成績はどうだったのでしょうか。実は、それも発見を遅らせた一因でした。うちの子は記憶力が良かったので、ドリルの問題を丸暗記して対応していたんです。だからテストの点数も10点、20点ということはなく、60点とか70点とか。これくらいなら、まあ苦手なのかな、くらいにしか思えませんでした。だから、最初の不登校から数えて算数障害が分かるまでに約5年がかかりました。困り事に早く気づいてあげられなかったという後悔の思いはあります。親御さんによっては「努力不足なんじゃないか」「ちゃんと勉強してないんじゃないか」というようなことを言ってしまうかもしれない。そうなると子どもは自信をなくして、勉強が嫌いになってしまいますよね。しかも、本人は何が分からないのかを周りに伝えられないので、一人で悩んでしまいます。下は9月12日配信予定です)[朝日新聞 EduA]すうじのないまち [ 濱野 京子 ]何が分からないかが分からない。教育者としては、この辺の把握と対処が難儀ですね。☄にほんブログ村にほんブログ村

2025.09.01

コメント(11)

-

障害者を時給500円で清掃作業させ… 岸本聡子・杉並区長「委託元として責任感じる」 第三者調査する方針。

障害者を時給500円で清掃作業させ…岸本聡子・杉並区長「委託元として責任感じる」 第三者調査する方針東京都杉並区から区の障害者交流館の清掃作業を受託していた区障害者団体連合会が、都の最低賃金の半額程度で知的障害などのある清掃員を働かせていた問題で、岸本聡子区長は2日、弁護士などの第三者に依頼して問題の経緯や原因を調査する方針を示した。連合会は7月、新宿労働基準監督署から最低賃金法などに基づく是正勧告を受けている。岸本区長は2日の会見で...この記事は会員限定です。[東京新聞]闇雲にせずにきちんと原因を追究してこそ、ですね。☄にほんブログ村にほんブログ村

2025.08.31

コメント(13)

-

ケネディ氏、妊婦のタイレノール使用と自閉症の関連報告へ=米紙。

ケネディ氏、妊婦のタイレノール使用と自閉症の関連報告へ=米紙[5日 ロイター] - ケネディ米厚生長官が、ケンビューの市販鎮痛薬「タイレノール」を妊婦が使用した場合に自閉症につながる可能性があるとする報告書を公表する予定だと、事情に詳しい関係者の話としてウォールストリート・ジャーナル(WSJ)が5日報じた。また、フォリン酸と呼ばれる葉酸から作られる薬が、人によっては自閉症の治療に使うことが可能と示唆する見通しという。米厚生省は、最終報告書が発表されるまでは、その内容に関する報道は憶測に過ぎないとした。報道官は「われわれは、米国の自閉症率の前例のない上昇の真相を究明するために、高度な科学を使っている」と述べた。報道後、ケンビューの株価は14%下落した。タイレノールは妊婦を含め広く使用されている。ケンビューは、妊娠中のタイレノール使用と自閉症との因果関係はないと考えていると強調。同社によると、タイレノールの主成分アセトアミノフェンの安全性や妊娠中の使用については、米食品医薬品局(FDA)や主要な医学団体も認めている。[REUTERS]ケネディ米厚生長官が、ケンビューの市販鎮痛薬「タイレノール」(写真)を妊婦が使用した場合に自閉症につながる可能性があるとする報告書を公表する予定だと、事情に詳しい関係者の話としてウォールストリート・ジャーナル(WSJ)が5日報じた。同日、ニューヨークで撮影(2025年 ロイター/Kylie Cooper)以前から米国の自閉症率の増加の原因究明を、と唱えていたケネデイ氏は、これまた、とんでもない憶測報告を予定していて、国内でもタイレノールはかなり陳列されているので、論議を呼びそうですね。☄にほんブログ村にほんブログ村

2025.08.30

コメント(9)

-

卒業生らに7億円賠償請求の武蔵野東学園、「吉祥寺学園」に改称へ。

卒業生らに7億円賠償請求の武蔵野東学園、「吉祥寺学園」に改称へ東京都武蔵野市の学校法人「武蔵野東学園」は8日、運営する学校の名称を2026年4月から「吉祥寺学園」に変更するとホームページ上で発表した。「名実ともに新しい学園に生まれ変わる」とし、新しい校章も公表した。武蔵野東学園は幼稚園2園と小中学校、高等専修学校を運営しており、全てに「武蔵野東」が冠されている。新たな名称はいずれも「吉祥寺学園」とし、それぞれ「第一・第二幼稚部」「初等部」「中等部」「高等専修部」とする。24年6月に新名称の商標登録を出願し、25年3月に登録されていた。 武蔵野東学園を巡っては、高等専修学校の卒業生が在籍当時、理事長に反発したことなどをきっかけに学校側が退学を通告し、後に撤回するなどして注目を浴びた。 25年4月には学園内の騒動に関する報道で入学希望者が減り、逸失利益が生じたとして週刊誌記者やこの卒業生、保護者らに7億円超の損害賠償を求める訴訟を提起していた。 学園は7月以降、「生まれ変わる」と書き込んだ新聞折り込み広告を武蔵野市内や都心部などで配布。音楽ホールや茶室、日本庭園、足湯などを新設し、設計やデザインには著名建築家の隈研吾氏が関わるとアピールしていた。27年にはインターナショナルスクールも開設する方針を示している。毎日新聞[YAHOOニュース]既に、昨年の夏から校名を変える手続きがされていたとは、知らない間にかなり話が進んでいたんですね。☄にほんブログ村にほんブログ村

2025.08.29

コメント(10)

-

企業、難易度増す障害者採用 定着へ働き方工夫、支援ツールも 来夏、法定雇用率引き上げ。

企業、難易度増す障害者採用 定着へ働き方工夫、支援ツールも 来夏、法定雇用率引き上げ来年7月に障害者の法定雇用率が現在の2.5%から2.7%に引き上げられることに伴い、民間企業の障害者採用は難しさを増している。健常者を含めて「売り手市場」の中、採用には個々の特性を踏まえた丁寧な選考が必要。採用後の定着も課題で、「働き方」の工夫やIT支援ツールの導入などで働きやすい環境の整備に取り組む。 キリンホールディングズは、春の新卒採用枠で障害者に、総合職と転勤がない「エリア限定職」の二つの選択肢を用意する。担当者は「学生数も限られる中、法定雇用率の引き上げで採用の難易度は年々上がっている」と指摘。音声読み上げソフトなどの支援ツールの活用に加え、障害に関する冊子を職場で配布して、障害者と健常者が共に働ける環境づくりに努める。 「1店舗1人以上の雇用」を掲げるファーストリテイリングの障害者雇用率は4.91%と高水準。国内外のユニクロやGU店舗で約1500人が働く。これまで店舗裏での作業に従事することが多かったが、作業の効率化に伴い、障害があることを客に示す「サポートカード」を身に着けて売り場でも活躍する場面が増えた。 東京都内のユニクロ店舗で働く笹岡龍斗さん(25)は、聴覚障害のためスマホのメモ機能などを駆使して接客もする。「言葉を伝えるのは難しいが、接客は好き」と笑顔で語った。 野村ホールディングスでは、傘下の特例子会社野村かがやき(東京)にグループ全体の3割程度となる120人が就職し、郵送物の仕分けや研修会場の設営などに従事している。入社後すぐに有給休暇や通院休暇の権利を付与し、毎月面談を行うなどきめ細かくサポート。就労継続が難しいとされる精神障害を持つ社員が9割を占めるが、定着率は8割に上る。 以前は一般採用枠で職を転々としてきたという勤続6年の男性社員(38)は「給与は下がったが、負担やつらさが軽減され、長く続けられている」と話す。特例子会社は年内に都内に新たな拠点を開設し、採用を拡大する方針だ。 厚生労働省の最新集計で、民間企業の実雇用率は2.4%。障害者雇用に詳しい法政大学の真保智子教授は「急速な採用活発化で雇用の質やミスマッチに懸念が残る」と指摘。「障害の状況や仕事が適しているか本人と話し合い、常に調整していくことが必要だ」と話している。 JIJI.COM[YAHOOジャパン]ユニクロで品出しを行う笹岡龍斗さん。スマホのメモ機能を使って接客も行う=8月14日、東京都江東区法定雇用率が変わるとともに、受け入れる側にも変化が問われますね。☄にほんブログ村にほんブログ村

2025.08.28

コメント(9)

-

障害者施設、利用者の自己実現支援 厚労省が議論取りまとめ案。

障害者施設、利用者の自己実現支援 厚労省が議論取りまとめ案厚生労働省は8月20日に「障害者の地域生活支援も踏まえた障害者支援施設の在り方に係る検討会」(座長=小澤温長野大教授)を開き、議論の取りまとめ案を示した。施設のあるべき姿は、利用者の意思や希望を尊重し、自己実現に向けた支援を行うことを基本とする。地域移行支援やセーフティーネットの機能を持ち、専門的支援を進め、生活の質改善に向けた環境を整備するとしている。障害福祉計画に関しては第8期(2027~29年度)も引き続き、地域移行者数や施設入所者数の削減の目標値を設定するよう求めた。入所待機者のニーズ把握については、各自治体が実情に応じて行う必要があるとし、引き続き対応策を検討することとした。グループホームは地域に開かれた運営に取り組み、強度行動障害や医療的ケアに対応する専門性が必要になるとした。取りまとめ案について委員から多くの意見が出された。厚労省はそれらを踏まえて修正したものを次回に示し、取りまとめる予定。秋ごろ始まる第8期計画の基本指針見直し議論に間に合うようにする。[福祉新聞]議論している内にあっという間に年が明けそうですね。☄にほんブログ村にほんブログ村

2025.08.27

コメント(10)

-

自閉症の娘(5)との日々を伝えたい! 佐世保の女性が本を出版「あられちゃんといっぽいっぽ」。

自閉症の娘(5)との日々を伝えたい! 佐世保の女性が本を出版「あられちゃんといっぽいっぽ」「自閉症の世界は、面白くて、奥深い」-。佐世保市小佐々町の平山愛理さん(32)が、自閉症の長女、愛鈴(あられ)ちゃん(5)との暮らしの楽しさや悩みなどをつづった「あられちゃんといっぽいっぽ 自閉症の娘がくれた第二の人生」(アメージング出版)を出版した。 愛鈴ちゃんは、生まれつきの脳機能障害で、発達障害の一つである自閉症スペクトラム障害(ASD)と診断された。コミュニケーションや知らない場所に行くことが苦手なほか、強いこだわりを持つ傾向がある。愛鈴ちゃんは1歳半ごろまでは発語があったが、その後徐々に言葉を失い、「折れ線型」ASDとみられる。 愛理さんはASDのわが子を育てる中で、通行人から心ない言葉を投げかけられたことがあった。発達障害への世間の理解はまだまだ追いついていないと感じ、2023年12月、動画投稿サイト「ユーチューブ」で家族4人の楽しい日常を報告する「あられちゃんねる」を開設。登録者は9千人近くに及び、関心を集めている。 昨年には発達障害の子どもを支えるNPO法人「みんなのわいっぽいっぽ」も立ち上げ、同市相浦地区や北松佐々町で月1回、ASD座談会を開いている。活動の“輪を一歩一歩”広げている中で、「伝えたい思いを1冊にまとめよう」と思うようになり、出版社の企画に応募、採用された。 パソコンで動画編集もそつなくこなす愛理さんだが、意外にも「しゃべるよりも書く方が得意」。昨年度は県の障害者週間に合わせて書いた作文が、県手をつなぐ育成会会長賞を受賞した。「普段の動画では伝えきれない部分も書けた」と約10カ月の執筆の成果を振り返る。 本は全6章で構成。愛鈴ちゃんの妊娠からてんかん発作、夫との出会いなども描いている。「子育てを終えた後ではなく、覚えているうちに当時の感情を書き残したかった。育児で悩み眠れなかった時期を思い出し、当時の心境に近づけようと夜中にも書き進めた」と笑う。育児で困った場面から学んだことも「ポイント」として各所に記している。 愛理さんにとって「特性を認め合う大切さ」を学ぶきっかけとなった愛鈴ちゃんは来年度、小学校に入学する。4歳3カ月からは発語が戻り、「今まで通り家では穏やかに生活し、外ではさらにいろんな経験をしてほしい」と愛理さんは願う。 四六判。138ページ。1540円。通販サイトのアマゾンなどで購入できる。問い合わせはメール(minnanowaippoippo@gmail.com)。長崎新聞社[YAHOOジャパン]あられちゃんといっぽいっぽ 自閉症の娘がくれた第二の人生 [ 平山 愛理 ]今は発信しようと思えば、色々な手段があり、心強いですね。☄にほんブログ村にほんブログ村

2025.08.26

コメント(6)

-

長崎 自閉症の作家が新たな視点で景色描く 両陛下も鑑賞予定。

長崎 自閉症の作家が新たな視点で景色描く 両陛下も鑑賞予定長崎市で始まった「アール・ブリュット展」では、五島市の自閉症の作家が制作した新たな視点で景色を見る作品が訪れた人たちを楽しませています。・・・NHK NEWS WEB [長崎 NEWS WEB](動画あり)動画を拝見すると、かなり細かい作業、素晴らしい能力ですね。617万アクセス達成しております。いつもご訪問にコメント感謝です。☄にほんブログ村にほんブログ村

2025.08.25

コメント(7)

-

自立へ一歩、パティシエに 知的障害のある名古屋の阿多祐也さん。

自立へ一歩、パティシエに 知的障害のある名古屋の阿多祐也さん知的障害があり、就労支援事業所で働く阿多(あた)祐也さん(36)=名古屋市中川区=が9月から、人気洋菓子店で働くことになった。自立を目指し、菓子作りの技術を磨くこと2年。パティシエとしての一歩を踏み出そうとしている。「就職おめでとう。安心して頑張って」。8月27日、社会福祉法人「名古屋ライトハウス」が運営する港区十一屋の就労継続支援B型事業所で、阿多さんの送別会が開かれた。同僚や上司に祝福され、阿多さんは笑顔を見せた。...(会員限定記事です)[中日新聞]パティシェ、最近では人気の職業ですね。でも実際に就職できるのはほんの一握り。夢が叶って良かったですね。☄にほんブログ村にほんブログ村

2025.08.24

コメント(9)

-

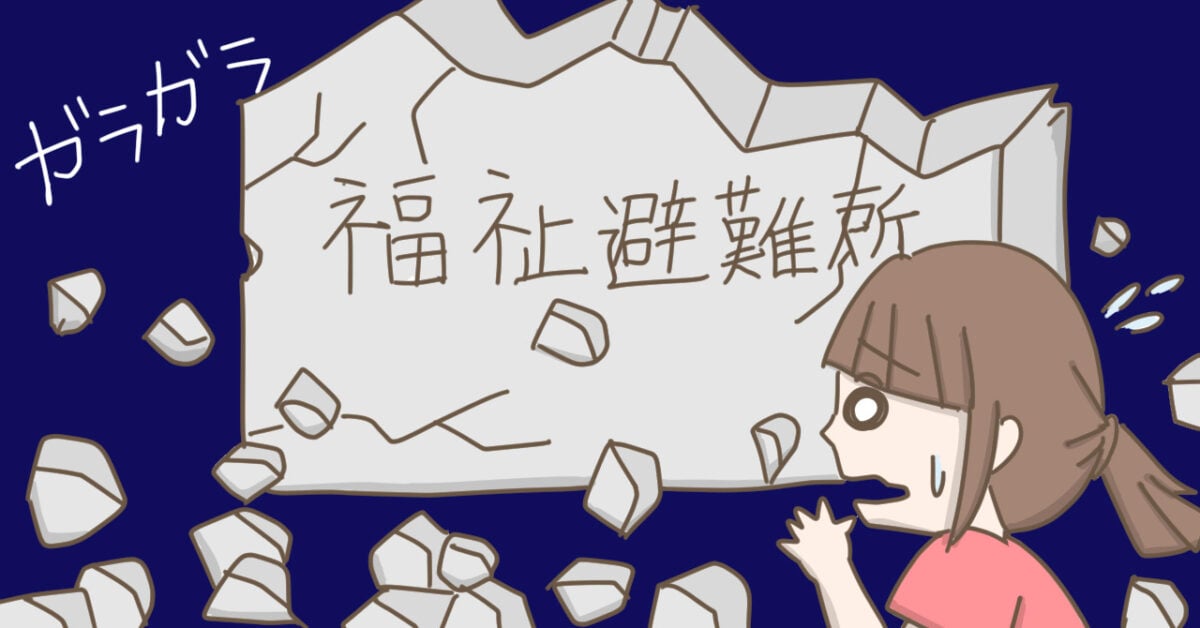

災害時、障害者向け「福祉避難所」はあてにならない!? ショック受けた自閉症児の母が見いだした“防災対策”。

災害時、障害者向け「福祉避難所」はあてにならない!? ショック受けた自閉症児の母が見いだした“防災対策”AIざっくり要約知的障害がある自閉症の息子を持つ母である女性ライターが、災害時の福祉避難所の実態を知り、大きな衝撃を受けました。福祉避難所は実際には開設されにくく、十分なサービスが提供されない可能性が高いことを知り、自分で備えることの大切さを痛感しました。自身の息子の障害や生活を考え、日頃からの備えを重ね、支援を待つのではなく自主的に行動することが、わが子の命を守ることにつながると考えています。実験的な機能のため、正確性を欠く可能性があります。記事本文と併せてご確認ください。知的障害がある自閉症の息子を育てる女性ライターが、防災への備えについて、紹介します。災害時に自閉症の息子と利用できると思っていた「福祉避難所」が必ずしも利用できるわけではないと知り、イメージがガラガラと崩れていく母(べっこうあめアマミさん作)ライターとして活動するべっこうあめアマミさんは、重度知的障害を伴う自閉症の10歳の息子と、きょうだい児である娘を育てながら、発達障害や障害児育児に関する記事を執筆しています。 9月1日は「防災の日」ですが、「福祉避難所」という言葉を聞いたことはありますか。これは災害時に障害がある人や高齢の人など、特別な配慮が必要な人が利用できる可能性がある避難所のことを指します。しかし、実際には災害時に福祉避難所をすぐに使えるとは限りません。 知的障害と自閉症がある息子を育てるアマミさんも、その事実を知ってがくぜんとした一人です。頼りにしていた福祉避難所が機能しない可能性を前に、「支援を待つ」から「自分たちで備える」へと意識を切り替えることになったといいます。 災害に対し、障害児がいる家庭はどう備えたらいいのか、アマミさんが感じた戸惑いを通して、「自分の家庭に必要な防災」を考えるヒントを探ります。■友人から「福祉避難所」の存在を教えてもらい…「福祉避難所っていう場所があるらしいよ」 もはや何年も前の話ですが、私が住む地域でちょっとした災害があったときの話です。安否確認とともに、私に障害がある息子がいることを知る友人からLINEを通じて「福祉避難所」に関するURLが載せられたメッセージが送られてきました。 福祉避難所とは、障害がある人や高齢者など、何らかの支援が必要な人が、災害のときに使える避難所…。 初めてこの存在を知った私は、「そんな場所があるなら安心!」と思いました。調べると、福祉避難所とされている施設は住んでいる地域にいくつもありましたし、災害が起きたときは、地域の福祉避難所に避難すれば、きっと何とかなるのだろうと信じていたのです。 しかし、それは幻想でした。 自治体が開いた「障害児者の防災」をテーマにした講演会に参加したとき、私は現実を知って、言葉を失いました。「福祉避難所」は、実際にはほとんど使えない可能性が高いというのです。 私のイメージでは、福祉避難所は、他の避難所と同様に災害が起きたらすぐに開設されるものだと思っていました。そして普通の避難所での避難が不安な人が、自ら福祉避難所を希望し、直接向かうものなのだと思っていたのです。 しかし、実際は災害発生時に福祉避難所に直接避難することはできません。福祉避難所とは、避難所での避難者の状況を見て自治体が開設を判断し、なおかつその施設の管理者の了解を得て、それから開設されるものだそうです。 つまり、どんなに障害が重い人でも、災害が起きて福祉避難所に直行しても、受け入れてもらうことはできません。 また、福祉避難所がたとえ開設されたとしても、希望する人全員を受け入れることはできませんし、平常時のようなサービスも期待できません。 もっと言えば、誰がどうやってどんな人を対象に受け入れるかなど、しっかり決まっておらず、福祉避難所とは、まだ「絵に描いた餅」のような状況なのだと察しました。ホームページなどでは詳しく書かれていない「福祉避難所」。 どんなことをしてくれるところなのか、対象者はどうなっているのかなど、詳しく聞きたいと思って参加した講演会でしたが、「これでは間に合わない…」と私はがくぜんとしました。■「支援を待つ」より「自分たちで備える」 福祉避難所が実際には機能しないかもしれないと知って、私の中で「防災」の考え方が大きく変わりました。 支援を受ける側にいる私たちも、災害が起きれば「被災者」です。つまり、「誰かが何とかしてくれる」と思っていると、助けが来る前に命の危険にさらされるかもしれないのです。 そして、普段支援をしてくれている人たちもまた、災害が起これば「被災者」。自分の家族や自分自身のことで精一杯になるのが現実です。 よく考えたら、福祉避難所だって、その指定された施設が被災するかもしれません。「災害時」という予想できない事態において、場所の機能性も、人員の面でも、福祉避難所について前もって計画するには、無理があるのかもしれません。これは、考えてみれば当然のことでした。 だからこそ、私は考えを切り替えることにしました。「支援を待つ」よりも、「自分たちで備える」、その方が早いし、確実なのです。■障害がある息子と私たち家族のために今できる備えは?支援を求めるのではなく、日頃から自分でできる備えを積み重ねている自閉症児の母(べっこうあめアマミさん作) 私の息子には、重い知的障害と自閉症があります。言葉でのやりとりが難しく、「いつもと違う」状況や場所が苦手です。そんな息子にとって、たくさんの人が集まる避難所での生活は、相当なストレスになるでしょう。 息子にとってもストレスでしょうが、大きな声を出したり、不審な行動を取ったりするなどして、他の人にも迷惑をかけてしまうかもしれません。 息子の場合、身辺の自立もまだまだ不安がありますから、トイレは特に心配です。普段と違うトイレでうまく用を足せるかも分かりませんし、非常時のストレスから、漏らしてしまうことも大いに想像できます。 そんな息子のことを考え、私は、家での防災グッズの充実に力を注ぐようになりました。息子のトイレは基本的には家でさせることができるように、簡易トイレキットをたくさん買いました。息子が使えるサイズのオムツはあまりないサイズなので、多めに家に置くようにしました。 あとは、基本的な防災用品。モバイルバッテリーや食料、水など、家でもある程度は過ごせるように、いろいろと用意しています。家だけではなく、車で過ごすことも考え、災害時をシミュレーションしていろいろと考えています。■頼れる人とつながっておこう 人とのつながりも大事です。息子の障害のことを考えると、安易に息子を誰かに預けることは難しいでしょう。しかし、私たち家族のことを知ってくれている人が多ければ、情報も得やすいでしょうし、いざというときは助け合うこともできるでしょう。 このように、災害時は特に人とのつながりが大事だと思うので、地域のコミュニティーも大事にしています。近所に知り合いを増やし、交流する機会も増えました。 いざというとき、たった一人で全部やろうとするのは無理です。だから、お願いできる人、声をかけられる人との「小さなつながり」を、少しずつでも広げておくようにしています。■「備え」はわが子への愛情「防災」と聞くと、難しい言葉や専門的な知識が必要なイメージがあるかもしれません。 しかし私にとっての防災は、「息子が安心して生き延びられるようにすること」です。それはつまり、日々の生活を見つめて、小さな備えを重ねていくことです。 人任せではなく、自主防災が基本。福祉避難所に頼れない現状を鑑みて、「自分たちに何ができるか」を考えることが、わが子の命を守る力になると思っています。ライター、イラストレーター べっこうあめアマミ[@niftyニュース]いざとなったら、自治体に頼ることは余り期待できないでしょうね。どこまで家族で支え合えるか、普段からの備蓄も大切ですね。☄にほんブログ村にほんブログ村

2025.08.23

コメント(10)

-

元グラドル小島可奈子、まな娘が「発達障害」と診断 クラス選択で苦悩…義母からは「普通でいいんじゃないの?」も。

元グラドル小島可奈子、まな娘が「発達障害」と診断 クラス選択で苦悩…義母からは「普通でいいんじゃないの?」も『ABEMAエンタメ』の密着企画「NO MAKE」に出演元グラビアアイドルでタレントの小島可奈子が、30日放送の『ABEMAエンタメ』の密着企画「NO MAKE」に出演。発達障害を持つまな娘との生活の様子を明かし、娘への思いを語った。愛娘との動画 2013年11月に待望の第1子として百(もも)ちゃんが誕生。半年後の乳児検診で、発達障害のサインがあったと明かし、「『追視』といって光を当てて赤ちゃんが目で追いかけるか見るんですけど、追いかけなかったんです。その時に『経過観察で見ていった方がいい』」と診断されたという。 その後、小学校入学前の発達検査で「自閉スペクトラム症」と「ADHD」と診断を受けた。小島は、百ちゃんについて「大きい音が苦手なので、見たい映画があっても音が響くのが怖くて見に行けない。味覚障害も少しあって、シソの葉10枚なにも(調味料を)つけないでそのまま食べたり、パクチー1袋全部食べたり」と、その様子を説明した。 小学6年の現在は、小学校の特別支援クラスに通い、発達障害の支援である「療育」を受けている。もっとも、義母からは「そんなにおかしい子に見えないから、普通クラスでいいんじゃないの?」と言われたこともあったとして、「私も悩んだんですけど、本人が日常を過ごしやすいことが大事かなと。はっきりしていない段階で(クラスを)どっちか決めないといけないから親御さんは悩むところだと思います」と語った。 百ちゃんからは「ADHDって何?」と質問されることもあるなど、「いろんなことをかみ砕いていっている状態」と説明、その上で、「誰でも見えなくても悩んだり、苦しんだりするものだから、それ(娘の特性)だけが特別なことではないんだよ、ということは伝えています。そもそも、普通ってなんだよっていうところもあると思うんですよ」と胸の内を明かした。ENCOUNT編集部[YAHOOジャパン]人それぞれに何かしら悩みを抱え、その中での「普通」の暮らしを模索していくのでしょうね。☄にほんブログ村にほんブログ村

2025.08.22

コメント(8)

-

発達障害児のPTSD救済されず 母親「健常者と平等な制度を」。

発達障害児のPTSD救済されず 母親「健常者と平等な制度を」発達障害のある男児(8)が暴行被害に遭ったにもかかわらず、犯罪被害者給付金は支給されなかった。母親は取材に「息子は心に傷を負い、国の制度にも救済されず、また傷つけられた」と涙をこらえて語る。事件前後の障害等級が変わらないと不支給となる規定について「健常者と平等に、一人でも多くの方々が救われる制度でないといけない」と訴える。 自閉スペクトラム症(ASD)と注意欠陥多動性障害(ADHD)がある男児は2023年8月、一緒に遊んでいたいとことともに、見知らぬ5人組から暴行を受けた。心的外傷後ストレス障害(PTSD)と診断され、約2年がたつ今も当時の状況がフラッシュバックし、登校や外出ができないことがある。加害者は見つかっていない。 長野県公安委員会は、事件後のPTSDと既存の発達障害は同一部位で、等級も同じだと判断し、規定に従って給付金の不支給を決めた。一方、軽度の発達障害があるいとこは、事件後のPTSDが既存障害の等級を上回ったとして、給付金が支給された。[東京新聞]法律もそうだけど、国民を守るはずの裁定が逆に裏目に出るケース、多々あるようですね。☄にほんブログ村にほんブログ村

2025.08.21

コメント(9)

-

愛媛 今治 エアコンを愛する自閉症の10歳の少年が個展。

愛媛 今治 エアコンを愛する自閉症の10歳の少年が個展アート活動に取り組んでいる、今治市の自閉症の10歳の男の子が、こよなく愛するエアコンをテーマに制作した作品を集めた個展が開かれています。今治市で29日から始まった個展は、知的障害を伴う自閉症がある今治市の越智葵さん(10)の作品を展示しています。葵さんは、2歳のころからエアコンの観察に夢中になり、エアコンをテーマにした絵や模型の制作などのアート活動に取り組んでいて、個展には小学校入学後に制作した絵画や模型、50点以上が展示されています。このうち、葵さんが特にお気に入りだという市内の食堂に設置されたエアコンの絵画は、葵さんが自ら店主に頼んで観察をさせてもらい何度も書き続けているという力作です。また、個展に合わせて新しく制作したエアコンの換気扇の立体作品は、砂を使って汚れを再現したこだわりの1点です。葵さんが通うデイサービスの管理者の重松理恵さんは「子どもの“好き”に光を当てることが本人にとっての学びにつながっています。好きという気持ちを大事に寄り添いながら伸ばしていってもらいたい」と話していました。葵さんは「古くて汚れたエアコンや羽が動く様子が好きです。作品を見てもらえるのは楽しい気持ちです」と話していました。展示を見に来た美術家の男性はこれまでも葵さんの制作活動を見てきたということで、「どんどんできることが増えこだわった表現ができるようになっていると感じます。情報があふれる社会の中でひとつのものを追求してほしい」と話していました。個展は今治市の「だんだんBASEギャラリー」で31日まで開かれています。NHK NEWS WEB[愛媛 NEWS WEB](動画あり)エアコンに執着があるとはまた楽しい企画ですね。☄にほんブログ村にほんブログ村

2025.08.20

コメント(9)

-

「自閉症のぼく」執筆の17歳、雑誌で連載 タブレットでつづる思い。

「自閉症のぼく」執筆の17歳、雑誌で連載 タブレットでつづる思い朝日新聞が飛驒市などと開催する「荒垣秀雄顕彰作文コンクール」で、2年前に最高賞を受賞した少年がウェブ雑誌で連載を始めた。タイトルは「自閉症のぼくは小説家」。コンクールでつづった「夢」に一歩近づいた。 神奈川県内の特別支援学校高等部に通う内田博仁(はくと)さん(17)は、3歳で知的障害を伴う重度自閉症と診断された。言語を発することはできないが、タブレットで文章をつづる。 小さい頃から電子手帳で文字を打つ訓練をし、小学校高学年くらいから各地の作文コンクールで入賞するようになった。 中学2年の時、第5回荒垣秀雄顕彰作文コンクールに応募した。テーマは「私の夢」。小説家になる夢について書き、最高賞の「荒垣秀雄 天声人語賞」を受賞した。「頑張ってきて良かったと報われた思いでした。自分の夢を世間に対して宣言したことで、夢が確固たるものになりました」 今年7月から、河出書房新社のウェブ雑誌「SPIN」で連載を開始。内田さんは初回、子どもの頃に医者から「言葉や数などの概念は理解できない」と言われた経験を振り返り、「世の中には話せないというだけで、その内面にある言葉や思いを出せず受けるべき教育を受けることができない仲間たちがたくさんいるのです」「僕がこのように表現することで、少しでも『話せない=内面に言葉や思いはほとんどない』という判断は間違いなのだと理解してもらえたら」と記している。 第8回荒垣秀雄顕彰作文コンクールは作品を募集しています。テーマは「私の大切な一言」。字数は800字。「小学生(5・6年生)」「中高生」「一般」の3部門。9月5日必着。応募方法は飛驒市HPの募集案内(https://www.city.hida.gifu.jp/soshiki/32/62501.html)=QRコード=から。問い合わせは飛驒市図書館(0577・73・5600)。朝日デジタル[YAHOOニュース]趣味から一生のお仕事へと大きな飛躍となりましたね。今後もご活躍も楽しみです。☄にほんブログ村にほんブログ村

2025.08.19

コメント(8)

-

【武蔵野東学園】2027年にインター校を開校予定 …発達支援×グローバル教育、隈研吾設計の新校舎。

【武蔵野東学園】2027年にインター校を開校予定…発達支援×グローバル教育、隈研吾設計の新校舎 武蔵野東学園は、米国、イギリス、スイスのボーディングスクールにもない唯一無二の私立学校を目指してプロジェクトを進めている。小中校の一貫校で、2027年開設予定。 同校は学校教育法第一条に基づく正規の学校として小・中学校の義務教育課程を履行の後、高等専修部(高校卒業と同等の資格を取得でき、国内外の大学受験が可能)と一貫したインターナショナルスクールとなる予定。2027年より、初等部から開設するとしている。 武蔵野東学園は、インクルーシブ教育のパイオニア的存在。「生まれ変わる」をコンセプトとし、現在、校舎・校庭の大規模改修と、教育面での新たな取組みにも着手している。校舎・校庭の大規模改修については、世界的建築家で東京大学特別教授の隈研吾氏のもと、順次整備が進められる。 教育面では、小学校1年生から6年生までのASDクラスと普通部クラスが一緒に遊び、学ぶ場が提供されるほか、子どもが気持ちを落ちつけたり、感情を整理したりするためのスペース「クールダウンルーム」を新設。このほか、ASDクラスには定員10人に対し教員2~3人を配置し、きめ細やかな支援を行うという。また、精神科医と 8~10 名の保護者がチームを組み、悩みを共有しながら保護者をケアする新しい取組みも2025年度中にスタートするという。 2026年から学園のさらなるブランド力の向上を目指して、校名の変更を予定している。幼稚園は武蔵野東学園第一・第二幼稚部、小学校は武蔵野東学園初等部、中学校は武蔵野東学園中等部、高等専修学校は武蔵野東学園高等専修部となる。 なお、初等部の入試説明会は以下の日程で予定されている。◆初等部2025年入試説明会日時:2025年9月12日(土)、10月9日(金)、10月20日(木)午前10時~11時【予約制】[NEWS CAFE]各校舎、大々的に工事が始まっている中、水面下では新たな構想を練っていたようですね。☄にほんブログ村にほんブログ村

2025.08.18

コメント(10)

-

「ぬいぐるみを抱いて息子は家を出た」。

「ぬいぐるみを抱いて息子は家を出た」大きなぬいぐるみを抱いて道路脇を歩く姿。16歳の大治郎さんの最後の姿を捉えた映像です。このあと6日もたって、自宅から30キロも離れた一度も行ったことがない河原で、亡くなっているのが見つかりました。数分の間に自宅からいなくなった息子特別支援学校に通っていた久保田大治郎さんです。軽度の知的障害と、ADHD=注意欠陥多動性障害の傾向がありました。東京・八王子市に家族と一緒に暮らし、外出は常に家族と一緒でしたが、いつかは1人で電車に乗って旅行することが夢でした。母親の真実さんは「話していると誰もが笑顔になって、明るくなってしまうような、人をひきつける魅力的なところがある、すてきな息子でした」と振り返ります。一方で、大治郎さんは2年ほど前から、気持ちが高ぶると突然自宅を飛び出すようになりました。そのたびに真実さんは、自転車に乗って捜し、家の鍵は必ずかけるなど、できるかぎりの注意を払っていました。それなのに…去年7月19日、大治郎さんは真実さんが目を離した数分の間に自宅からいなくなり、帰らぬ人となったのです。障害児の行方不明は少なくとも年間167件死亡事案も令和5年にこども家庭庁は、全国の障害児の支援施設など「施設」の管理下において、子どもを見失った行方不明事案の発生件数について調べました。35の都道府県と700余りの市区町村から回答があり、▽令和4年度は1年間で167件起き、▽令和4年度までの3年間で3件の死亡事案があったことがわかりました。この件数は「施設」からの不明事案だけで、大治郎さんのような「自宅」から行方不明になったケースがどのくらい起きているのかは把握されていません。障害の特性で飛び出す傾向専門家によると、知的障害のほか、ADHDや自閉症などの発達障害の人の中には、特定のものにこだわり周囲が見えなくなったり、音に敏感に反応したりして、その場を飛び出してしまう特性がある人がいるといいます。また、コミュニケーション能力に不安がある人もいて、人に道を尋ねることなどが難しいため、遠出してしまった場合、そのまま帰れなくなってしまうケースも多いということです。大治郎さんの足取りを追うと…大治郎さんがいなくなったその日。帰宅後、少しふてくされた様子で玄関に寝転がっていた大治郎さん。真実さんは、台所で夕飯の準備のため、ほんの数分、大治郎さんから目を離していたその間に姿が見えなくなりました。いつもだったら見つかる近くのスーパーマーケットにも姿はなく、真実さんはいつもと違うと感じました。家族は警察にも連絡して必死に捜索。その後にわかったことですが、家を出てから1時間後、自宅近くの坂道をお気に入りのぬいぐるみを抱いて歩く姿が、通りかかった車のドライブレコーダーに写っていました。大治郎さんは、2時間近く家の周辺を歩き回っていたとみられ、その様子は近所の人が目撃したり、コンビニの防犯カメラに写ったりしていました。その後、バスに乗って駅に向かい、バスを降りる際には運賃を払えず、運転手とやり取りをしていました。駅では、駅員にトイレを借りると伝えて改札内に入り、電車で50分ほどかかる山梨県の無人駅で下車しました。無人駅の近くではガソリンスタンドを経営する男性が、ぬいぐるみを抱えてうずくまる大治郎さんを目撃していました。ガソリンスタンドの男性「ちょっと『おかしいかな』と思ったけれども、少し目を離した間にいなくなっていた。まさか、行方不明になっているとは思わなかった」そして、行方不明になったその日のうちに大治郎さんは川で溺れて、亡くなったとみられています。「どうしてここに?」一周忌のことし7月19日、家族は大治郎さんの最後の足取りをたどりました。無人駅からしばらくは、車通りの激しい国道沿いを歩き、10分ほどの場所で国道から外れて、雑草の生い茂る人けがない道を、川のほうに下りて行きました。家族は大治郎さんが見つかった場所の近くで静かに手を合わせました。父親の純司さん「一度も来たことがない場所なのに、なぜここまで来たのか、全く分かりません。障害者は時に行方不明になってしまうことがあることを多くの人に理解してもらい、『ちょっと変だな』と気になった時はすぐに声をかけてほしい。2度とこのような悲しい事故が起きないように対策が進んでほしい」“まばたきをした瞬間にいなくなる” 保護者たちが要望大治郎さんの地元、八王子市の障害児などの保護者でつくる団体が、一周忌を節目に障害のある人の見守り体制の構築を求めて、厚生労働省とこども家庭庁に要望書を提出しました。要望後、会見した保護者は、大治郎さんの件は決してひと事ではないと訴えました。くわのこの会・新島紫 会長「『まばたきをした瞬間にいなくなった』。『いっときも目を離せず、買い物もできない』などの声が保護者からは上がっています。常に緊張感を強いられる生活です。障害児は本人が助けを求めることが難しいからこそ、社会全体での見守り体制が必要です」団体が求めたのは、「SOSネットワーク」という認知症の行方不明者向けの見守りの仕組みの対象に、障害者を含めることです。SOSネットワークは市区町村が主に事務局を担い、家族などが希望した場合、名前や住所、自治体によっては顔写真などを事前に登録します。行方不明になった時に、家族が警察に届け出るとSOSネットワークに加盟する地域の公共交通機関やコンビニなどに行方不明情報が共有されます。そして、“似た人を見かけた”などの気になる情報があった際は、速やかに自治体や警察に連絡してもらうというもので、およそ8割の自治体で整備されています。また団体は、大治郎さんのように自宅からいなくなったケースも含めて、障害のある人が行方不明になる事案が全国でどの程度起きているのか、調査することも求めました。障害者支援に詳しい専門家は、保護者だけの見守りには限界があるため、障害がある人についても社会での見守りが必要だと指摘しています。早稲田大学 梅永雄二教授「保護者は、子どもが突発的に行動してしまうような時でも、『周りに迷惑かけたくない』と1人で抱え込んでしまう人が多い。しかし、保護者が24時間、子どもを監視しているわけにもいかず限界がある。一見すると、障害児かどうか分からない子どもも多く、異変を感じても、声をかけづらいことも発見を難しくしている。コミュニケーションが難しいとか、理解力に不安があるといった、認知症の人に似た課題を持っている人は多いので、同じような社会で見守っていく仕組みを早く整えていく必要がある」また、大治郎さんの事案を受けて、東京都は都立の特別支援学校の児童・生徒を対象に保護者が希望した場合、GPS端末を無償で貸し出すとして、今年度1000万円の予算を計上しました。今年度は、いくつかの学校で先行的に貸し出しを始める予定だということですが、東京都の担当者は、「飛び出す際に機器を身につけているとは限らない。機器を使った対策に加えて、地域での見守り体制の整備がやはり必要になってくる」と話していました。取材後記気になる子どもを見つけたら…警視庁に尋ねたところ、何かに困っている様子がある子どもを見かけたら声をかけ、自分や親の名前、住所が言えなかったときには、最寄りの警察署に連絡をしてほしいということです。大治郎さんが家から抱いていったのは人気キャラクターのぬいぐるみで、外出するときにはいつも持っていました。川に流されたのか見つからず、両親は同じものを買って遺影の前に置いています。2度と悲しい事故が起きないために、障害がある子どもの保護者たちの団体は、認知症の人の行方不明対策としてある既存の仕組みを活用することで、いち早い対策につながることを望んでいます。(8月1日 おはよう日本などで放送)[NHK NEWS WEB]以前にも触れた事件ですが、その後も多くの番組で取り上げられています。せめて、誰かがどこかで引き留めてくれていたら、と残念でなりませんね。☄にほんブログ村にほんブログ村

2025.08.17

コメント(13)

-

終戦80年 発達障害の子どもたちが折り鶴を遺族会に贈呈。

終戦80年 発達障害の子どもたちが折り鶴を遺族会に贈呈終戦から80年となるなか、佐賀市では、発達障害のある子どもたちが平和への祈りを込めて作った折り鶴、あわせて4000羽を戦没者の遺族の団体に贈りました。発達障害のある子どもたちが通う佐賀市の放課後等デイサービス「ぱすてる」では、3年前から、平和への祈りを込めて折り鶴を作る活動を行っていて、これまで、広島や長崎の原爆資料館などに贈っています。戦後80年のことしは、佐賀県の戦没者に供えてもらおうと、子どもたち13人が、市内にある佐賀県遺族会の事務所を訪れ、あわせて4000羽の折り鶴を手渡しました。遺族会は、折り鶴をことし11月に、沖縄県糸満市で行われる慰霊祭の際に、佐賀県の戦没者の慰霊碑に供えるということです。高校1年の男子生徒は「折り鶴には、二度と戦争が起きないように、これから先も世界が平和であるようにという願いを込めました」と話していました。佐賀県遺族会の西田富子会長は「戦後80年という節目に千羽鶴をもらって感謝しかありません。子どもたちの思いが広がっていけばありがたいです」と話していました。NHK NEWS WEB[佐賀 NEWS WEB](動画あり)終戦80年の今年は、一つの節目にもなるんでしょうね。☄にほんブログ村にほんブログ村

2025.08.16

コメント(11)

-

発達障害もつ演奏者のハーモニー 韓国のオーケストラが同志社大学で公演 日韓国交正常化60周年を記念。

発達障害もつ演奏者のハーモニー 韓国のオーケストラが同志社大学で公演 日韓国交正常化60周年を記念韓国の発達障害のある演奏者だけで構成された「ハートハートオーケストラ」が同志社大学で演奏会を開き、美しいハーモニーを奏でました。 美しい演奏を披露するのは、韓国の発達障害のある演奏者だけで構成された「ハートハートオーケストラ」です。 日韓国交正常化60周年を記念して、同志社大学で演奏会を開きました。 メンバーは37人、2006年に設立され、これまで1300回以上の公演を行い、世界各国でその実力が高く評価されています。 同志社大学出身で韓国を代表する詩人・ユン・ドンジュの「星を数える夜」も披露され、会場に響き渡る美しいハーモニーに、観客から大きな拍手が送られました。ABCテレビ(動画あり)[YAHOOニュース](リンク先から動画が覗けます)素晴らしい試みですね。更に公にも演奏会を開いて欲しいですね。☄にほんブログ村にほんブログ村

2025.08.15

コメント(7)

-

障害者の解雇3.8倍に急増、再就職も進まず 報酬体系見直しが裏目に。

障害者の解雇3.8倍に急増、再就職も進まず 報酬体系見直しが裏目に解雇された障害者の数が2024年度は9312人と前年度の3.8倍に膨らみ、過去最多になった。経営に問題がある事業者の排除・改善を狙った国の報酬見直しによって事業の閉鎖や縮小を迫られたケースが増えたとみられる。再就職も進んでいない。厚生労働省によると、ハローワークに届け出のあった障害者の解雇者数はこれまで01年度の4017人が最多だった。近年1200〜2400人ほどで推移していた状況から急増した...この記事は会員限定です。[日本経済新聞]負の連鎖、なんとか食い止めないと、更に悪化するのが目に見えていますね。☄にほんブログ村にほんブログ村

2025.08.14

コメント(8)

-

自閉症の紙版画作家として地元で作品を発表している 末吉 光さん。

自閉症の紙版画作家として地元で作品を発表している 末吉 光さん中原区在住 60歳人の心を動かす作品描く ○…風景や動物、植物などを細かくデッサンし、紙を切り貼りして版を作り、墨の濃淡で表現する紙版画を続けて30年以上。これまでに描いた作品は1万枚を超える。「墨で描いたリンゴが赤く見えるように、単色で七色を表現できるぐらいになりたい」。木版画と違い、紙版画は3枚刷るのが限界。「心を込めなければ人の心は動かせない」と、作品づくりは一枚一枚が真剣勝負だ。 ○…3歳のころ、会話がオウム返しで続かないと祖母が気にした。公園でも他の子どもたちと遊ばず、一人の世界に入る息子を心配した母が大学病院に連れて行き自閉症と判明。「例えば算数なら公式のある計算式は得意だけど、文章問題は全然だめでしたね」。高校を卒業し、職業訓練学校へ進学。辻堂にある手作りの製本会社に就職し、活字を拾う根気のいる仕事に20年以上従事した。 ○…25歳のとき、部屋にあった版画に生活指導の担当者が目を留めた。小学1年の図工の時間に描いたものだったが、力強さを褒められた。それがきっかけで身近なものを描くことから始めた。小さい作品なら1日、大作でも3日ぐらいで仕上げる。「遠くから見た富士山が好きなんです」。2011年から国際交流センターで展示会を開き、5月の開催では130人が来場。今年は12月にもう一度開きたいと作品づくりに励んでいる。 ○…友人と3人で二ヶ領用水沿いや商店街のごみ拾いをするようになって5年。毎週1回、雨や雪の日、猛暑の夏も休むことなく5時間を費やす。協調性を持てるようにと思って始めたが、顔見知りになった人たちから「きれいにしてくれてありがとう」と声を掛けられることがうれしい。「少しでも人のためになることをして、自分の心を育てていきたい」[タウンニュース]まだ当時では自閉症への理解も殆どなかった時代にも拘らず、高校まで出て職業訓練校を経て、就職。多くの出会いに経験に、支えられて、今後のご活躍も楽しみですね。☄にほんブログ村にほんブログ村

2025.08.13

コメント(10)

-

東京・杉並区委託の団体、 知的障害者に最低賃金未満で労働させる …6時間3450円の報酬。

東京・杉並区委託の団体、知的障害者に最低賃金未満で労働させる…6時間3450円の報酬東京都杉並区から業務を受託していた区障害者団体連合会が都の最低賃金を下回る賃金で知的障害者らに労働させていたなどとして、新宿労働基準監督署から労働基準法違反などで是正勧告を受けていたことがわかった。区が22日発表した。区は同会と今後の対応について協議を進めていく。発表によると、区は2002年3月以降、区内の二つの障害者交流館の運営を同会に委託。同会は、24年度まで清掃業務も受託し、知的障害者や精神障害者を労働関係法令の適用を受けない訓練就業の一環で清掃員として配置していた。しかし、業務内容の通知書類が雇用契約を結び、労働関係法令の適用を受ける他の労働者に準じていることなどを踏まえ、同労基署に清掃員も労働者と判断されたとみられるという。是正勧告は7月31日付。 同会では24年度末時点で、障害者5人が清掃員として従事。1日6時間の就業で3450円の報酬が支払われた。現在の都の最低賃金は時給1163円となっている。岸本聡子区長は「大変重く受け止めている。連合会の意向を踏まえ、区としても適切な対応を図っていく」とのコメントを出した。[読売新聞オンライン]業務を委託した以上、きちんと運営を見届けないと、ですね。☄にほんブログ村にほんブログ村

2025.08.12

コメント(11)

-

個性豊かなハンドメイド作品並ぶ 知的障害者の作品展示即売会。

個性豊かなハンドメイド作品並ぶ 知的障害者の作品展示即売会知的障害のある人たちの作品を集めた展示即売会が27日から鹿児島市で始まりました。 【吉村 友里記者】 「こちら山形屋1号館6階ではカラフルなハンドメイドのポーチやお菓子、お米などたくさんの商品が販売されています」 今年で36回目となる作品展示即売会は知的・発達障害のある人の自立や社会参加を支援する団体が開いたものです。 会場には県内の事業所に通う人たちが作った個性豊かなハンドメイド作品が並び、初日から多くの人でにぎわっていました。【訪れた人】「色合いがよくてなんか若くなりそうだなと思って」【訪れた人】 「年々いいのができていて楽しみですね」【県手をつなぐ育成会 花木 千鶴理事長】「鹿児島で一番の老舗のデパートで自分たちが日ごろ作った作品を販売できる障害のある皆さんが作業所でいろいろなお仕事として作品を作っていますのでその作品を多くの人にみてもらうことが一番」 作品展示即売会は今月31日まで開催しています。KKB(動画あり)[YAHOOニュース]多くの皆さんに訪れて頂けるといいですね。☄にほんブログ村にほんブログ村

2025.08.11

コメント(7)

-

ベストセラー『子どもが本当に思っていること』の著者の最新刊!『児童精神科医が子どもに関わるすべての人に伝えたい 「発達ユニークな子」が思っていること』8/22(金)発売。

ベストセラー『子どもが本当に思っていること』の著者の最新刊!『児童精神科医が子どもに関わるすべての人に伝えたい 「発達ユニークな子」が思っていること』8/22(金)発売発達障害・グレーゾーンの子の子育ての不安がなくなる本株式会社日本実業出版社(東京都新宿区、代表取締役社長:杉本淳一)は書籍『児童精神科医が子どもに関わるすべての人に伝えたい「発達ユニークな子」が思っていること』を2025年8月22日(金)に発売しました。発達ユニークとは? ~著者の想い~この本のタイトルを『「発達ユニークな子」が思っていること』にしたのには理由があります。「知的障害」「発達障害」「グレーゾーン」「定型発達」──現代の社会では、子どもたちの発達について、さまざまな分類がされています。診断がつくことで、親や子ども自身が安心したり、学校や支援機関でのサポートが受けやすくなったりするため、診断をつけることが必要な場面もあります。けれども私は、診断名にとらわれることなく、「すべての人には、それぞれの発達のユニークさがある」という視点を、もっと広げていきたいと願っています。「病名がないから大丈夫」ではなく、「困っているなら支援が必要」という考え方が、もっと社会のなかに広がっていってほしい──そう思って、この本を書きました。この本が、お子さんへの理解とサポートのためのきっかけになれば幸いです。そして、子どもたち1人ひとりが「その子らしさ」が尊重されて生きられる社会を、私たち大人が一緒につくっていけたらと願っています。本書の内容YouTube登録者数10万人超、SNSで注目の精神科医さわ先生による、発達ユニークな子が感じている困りごとがわかり、子育ての不安がなくなる1冊です。児童精神科医として延べ5万人以上の子どもたちを診察。自身もシングルマザーとして、発達ユニークな娘2人を育てる著者が、自身の経験や診察を通して聞いた子どもたちの本当の気持ちを紹介します。落ち着きがない子、忘れっぽい子、こだわりが強い子、勉強が苦手な子、不登校の子など、発達障害やグレーゾーンの診断の有無にかかわらず、困り事を抱える子どもたちの気持ちを知ることで、周りの大人たちもサポートのしかたや言葉のかけ方がわかります。・・・こんな人におすすめ- 発達障害・グレーゾーンの子を育てている親- 保育士や教師など、子どもの教育に携わっている人本書の特徴1.発達ユニーク別 子どもの気持ちと困りごとがわかる本書では、発達のユニークさごとに章を分けて、それぞれの場面で子どもたちがどのような思いを抱えているのか、診察を通して、実際に子どもたちから聞いた本当の気持ちをわかりやすく紹介していきます。また、子どもたちの普段の行動からわかる困りごとも解説します。2.適切な支援がわかる子どもがどんな気持ちでいるのか、どんなことに困っているのか、それがわかることで、親や教育関係者がどのような手助けができるのかを考えることができます。子どもの困りごとに合わせた、効果的な支援方法を紹介します。3.「専門家」と「母親」の2つの視点から解説児童精神科医として、専門的な知識と診察で聞いた子どもたちの声を紹介する一方、発達ユニークな娘2人を育てる母親として、どのように子どもたちと向き合ってきたのか。医師としてだけでなく、一人の母親として、発達ユニークな子たちをサポートしたいと考える全ての人に寄り添います。本書の構成第1章 あらためて「発達障害」って!?第2章 「忘れっぽい子」「落ち着きがない子」が思っていること第3章 「感覚過敏な子」が思っていること第4章 「こだわりが強い子」が思っていること第5章 「コミュニケーションが苦手な子」が思っていること第6章 「勉強が苦手な子」が思っていること第7章 「怒りやすい子」「苦しんでいる子」が思っていること第8章 特性のある子と接するときに知っておいてほしいこと終章 この子がこのままで、幸せに生きていけるように著者プロフィール精神科医さわ塩釜口こころクリニック(名古屋市)院長。児童精神科医。精神保健指定医、精神科専門医、公認心理師。1984年三重県生まれ。開業医の父と薬剤師の母のもとに育ち、南山中学校・高等学校女子部、藤田医科大学医学部卒業。勤務医時代はアルコール依存症など多くの患者と向き合う。発達ユニークな娘2人をシングルで育てる母でもあり、長女の不登校と発達障害の診断をきっかけに、「同じような悩みをもつ親子の支えになりたい」と2021年に塩釜口こころクリニックを開業。開業直後から予約が殺到し、現在も月に約400人の親子を診察。これまで延べ5万人以上の診療に携わる。患者やその保護者からは「同じ母親としての言葉に救われた」「子育てに希望が持てた」「先生に会うと安心する」「生きる勇気をもらえた」と涙を流す患者さんも多い。YouTube「精神科医さわの幸せの処方箋」(登録者10万人超)、Voicyでの毎朝の音声配信も好評で、「子育てや生きるのがラクになった」と幅広い層に支持されている。著書にベストセラー『子どもが本当に思っていること』(日本実業出版社)、監修に『こどもアウトプット図鑑』(サンクチュアリ出版)がある。塩釜口こころクリニック 精神科医さわHP PR TIMES[JIJI.COM]「発達ユニークな子」が思っていること 児童精神科医が子どもに関わるすべての人に伝えたい/精神科医さわ【3000円以上送料無料】まだお若いのに、様々な経験を重ね、多くの発信をされていますね。616万アクセス達成しております。いつもご訪問にコメント感謝です。☄にほんブログ村にほんブログ村

2025.08.10

コメント(10)

-

福岡・海の中道大橋3児死亡飲酒運転事故から19年 遺族が初めて現場で祈り「恐ろしさ伝える」。

福岡・海の中道大橋3児死亡飲酒運転事故から19年 遺族が初めて現場で祈り「恐ろしさ伝える」福岡市東区の海の中道大橋で幼い3児が犠牲になった飲酒運転事故から25日で19年となる。母親の大上かおりさん(48)は19日、事故後に生まれた4きょうだいを連れて初めて現場を訪れた。橋の上で海に向かって祈りをささげ、亡くなった子どもたちに思いをはせた。夫婦だけが助かったことに自責の念を抱いていた。かおりさんは、事故後、家族とともに福岡を離れて海外や県外で暮らした。一時的に福岡に戻ったときも「苦しい場所以外の何ものでもない」と現場に行くことはできなかった。今春、福岡に移り住んだのを機に飲酒運転撲滅のための講演活動を始めた。「ここに住むからにはと、来る覚悟ができた」。子どもたちにも兄と姉の命を奪った飲酒運転事故の悲惨さを感じてほしい。そんな思いで3人の命日を前に足を運んだ。かおりさんらは、3児が好きだったヒマワリの花を現場に供えた。「19年前のあの日を今でも鮮明に覚えている」。橋から海を何度も見下ろし、かおりさんは声を振り絞った。「飲酒運転の恐ろしさを伝えていきたい」西日本新聞[YAHOOニュース]全く関連のない、事故の事件だけど、実は、当ブログを始めるきっかけともなっていたんです。飲酒運転の犠牲となり、子ども達だけが亡くなった事故。あまりにも悲しく、切なくて我が子を失った悲しみが痛いほど分かり、暫く私自身も辛辣な日々を送っていたように思います。暫く福岡を離れている間に、更に4人のお子さまに恵まれ、今回命日を目前に事故現場にお子様方と漸く訪れることができたとのこと。 事故後に生まれた次女・愛子さん(17)、三男・真寛君(15)、三女・ひかりさん(13)、四男・寛彬君(8)が事故現場に足を運ぶのは初めて。長い年月を掛けて、長男・紘彬ちゃん(当時4歳)、次男・倫彬ちゃん(同3歳)、長女・紗彬ちゃん(同1歳)失われた3つの命が、家族を見守り励ましてくれたのかと思うと本当にエールを送りたい気持ちに駆られます。この事故をきっかけに立ち上げた当ブログ、来月には19周年を迎えます。何か一つの区切りのように感じます。☄にほんブログ村にほんブログ村

2025.08.09

コメント(9)

-

秋田の施設、クマに襲われた女性死亡 県内の死者は今年初めて。

秋田の施設、クマに襲われた女性死亡 県内の死者は今年初めて秋田県警北秋田署は20日、7月に同県北秋田市の障害者施設「グループホームつつじ」の敷地でクマに襲われ意識不明だった入所者の女性(73)が、入院先の病院で死亡したと発表した。襲われた際の顔や頭の負傷が原因だという。クマによる県内の死者は今年初めて。7月31日夜、別の入所者が玄関付近に倒れている女性を見つけ、職員が119番した。敷地内の防犯カメラには、体長約1メートルの黒い動物がごみを出している女性を襲う様子が映っていた。施設を運営する秋田県民生協会は「事故を厳粛に受け止める」として、被害防止のためセンサーライトや音が出る機器を設置するなどの対策を講じるとした。施設は同市の大館能代空港から約2.5キロの田畑が点在する地域にある。[日本経済新聞]事故以来、半月以上、治療したにも拘らず救えなかった命、残念でなりませんね。☄にほんブログ村にほんブログ村

2025.08.08

コメント(9)

-

知的障害のある人専門の書道教室 「君は君のままで素敵だよ」題材は師範自作の詩 「自慢の生徒たち」との30年。

知的障害のある人専門の書道教室 「君は君のままで素敵だよ」題材は師範自作の詩 「自慢の生徒たち」との30年大胆な字、揺れ具合に味のある字──。横浜市栄区の書道師範、居原田礼子(いはらだ・れいこ)さん(71)は、知的障害のある人の自由な感性にひかれて専門の書道教室を開き、今年で30年目になる。一人一人の性格や雰囲気、書ける文字数に合った自作の詩を題材として提供し、魅力を引き出している。◆明確なルールは決めず、生徒を尊重「誰かに優しくできたかな 一生けんめい生きたかな 真っ白な明日をむかえるために 今日に忘れものはないですか」横浜市港南区の「港南地域活動ホームひの」に8人の生徒が集まった。この詩を書き始めたのは、書道歴10年ほどの相沢千智さん(31)。「先生書いていい?」と息を弾ませていた笑顔から一転、真剣な目つきで筆先に集中する。母親がそばで見守る中、居原田さんが半紙を手で押さえ、「今度は縦(線)だよ」「穴(『む』や『は』の円形の箇所)をあけて」と最低限の助言をする。ただ、書き順を含む明確なルールは決めず、生徒を尊重する。◆「本人の気持ちに添った詩」「君は君のままでいいんだよ がんばりすぎずに でもがんばって 楽しみ見つけて生きていこうよ 君は君のままで素敵だよ」集中するためイヤホンを着けながら取り組むのは、小学1年の頃から通う自閉症の土山裕真さん(36)。詩を一言ずつ声に出しながらゆっくりと筆を進め、時折にっこりとほほ笑む。母親の由巳(ゆみ)さん(65)は「本人の気持ちに添った詩で刺さる。話せない分、書くことで自分の思いが伝わる満足感を味わっているみたい」と話す。◆作った詩は2000作以上 子育て中の3...(この記事は有料記事です)[東京新聞]学校を卒業後も、筆記用具を持って机に向かう習慣が続けられることだけでも、素晴らしいことですね。☄にほんブログ村にほんブログ村

2025.08.07

コメント(9)

-

エアコン購入、都が負担減を検討 高齢・障害者世帯、熱中症相次ぎ。

エアコン購入、都が負担減を検討 高齢・障害者世帯、熱中症相次ぎ記録的な猛暑の影響で屋内の熱中症が相次いでいることを踏まえ、東京都が高齢者や障害者世帯が省エネ能力の高いエアコンを購入した場合の負担軽減策を実施する方針を固めたことが18日、分かった。同日、都議会の4会派が暑さ対策の一環として小池百合子都知事にそれぞれ要望した。東京都は省エネ性能が高いエアコンの新規購入や故障による買い替えの際、その性能や冷房能力などに応じて一定額を値引きする制度を既に導入しているが、高齢者や障害者世帯が購入した場合、値引き額を増やす方向で調整している。 小池氏は「どの形が一番早く、効果的かという観点で関係局に指示を出す」などと応じた。KYODO[YAHOOニュース]東京都庁この際、買い替えを考えても良さそうですね。☄にほんブログ村にほんブログ村

2025.08.06

コメント(9)

-

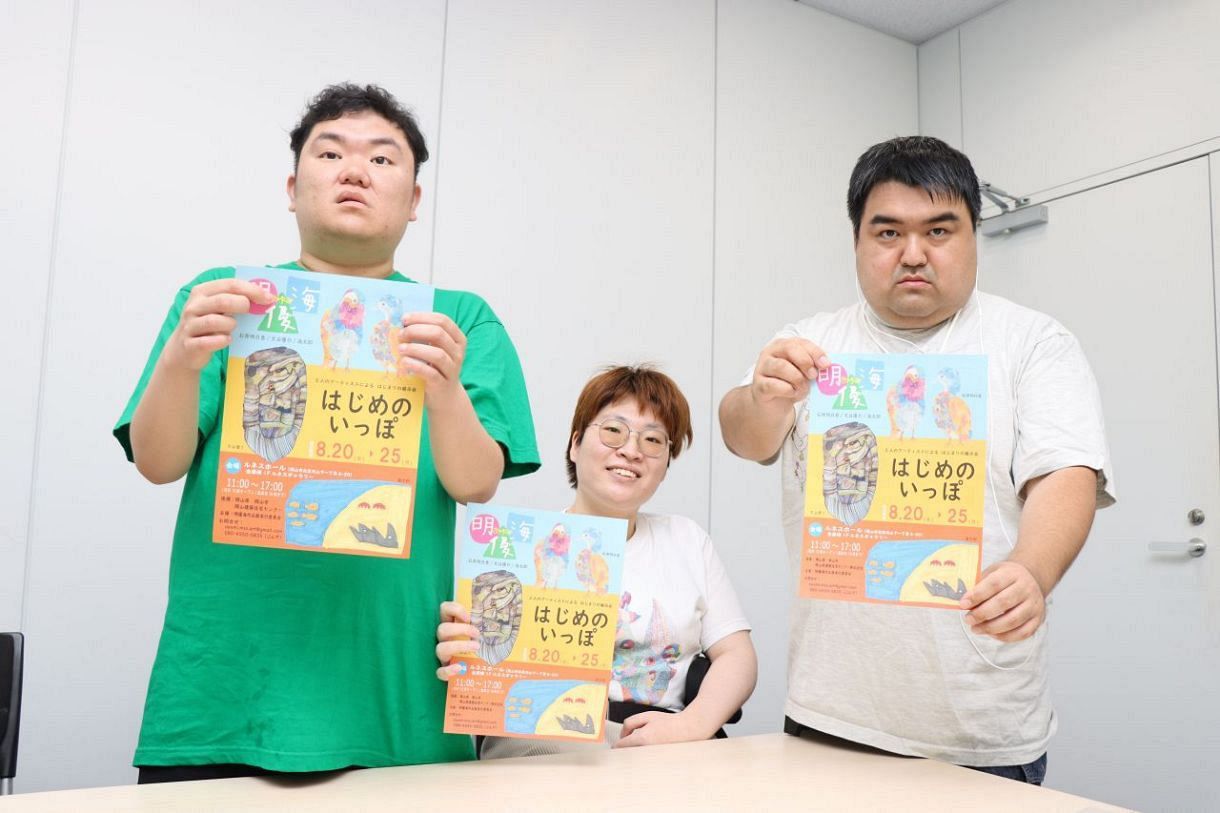

岡山の障害者アーティスト団体結成 20~25日に初の展示会。

岡山の障害者アーティスト団体結成 20~25日に初の展示会岡山県内の障害者アーティスト3人がグループ「明優海(あゆみ」を立ち上げた。自分たちの作品や活動をPRし、同じような境遇の表現者たちの活躍の場を広げていくのが狙い。20~25日に初の展示会を岡山市内で開く。3人は「一生懸命に描いた絵を見てほしい」と話す。 点描画家の石原明日香さん(23)=岡山市、動物や心の中の世界を自由に表現する文谷優介さん(29)=倉敷市、生き物を中心に素朴なタッチで描く海太郎さん(34)=岡山市。それぞれのハンディと向き合いながら、県内外で個展を開いたり、企業の依頼で商品パッケージをデザインしたりと精力的に活動している。 2023年5月、岡山市内のイベントで3人の母親が出会い、「障害があっても好きな絵を仕事にしていける社会になってほしい」との思いが一致したのがグループ結成のきっかけ。3人の名前から一文字ずつ取り、それぞれが前に進み、自分のペースで歩む人たちも応援したいとの思いを込め「明優海」と名付けた。 初の展示会は「はじめのいっぽ」と題し、岡山市北区内山下のルネスホール1階ルネスギャラリーで開催。生き物をモチーフにした絵や抽象画などそれぞれが20点を展示、一部は販売する。3人の作品をモチーフにしたグッズも用意する。 石原さんは「それぞれが誇りを持って活動している姿を伝えたい」、海太郎さんは「自分の気持ちを存分に表現した絵を楽しんでほしい」、文谷さんは「作品を見て優しい気持ちになってもらえたら」と話す。 グループは今後、定期的に展示会を開く。併せて、アーティストが講師を務めるワークショップ、3人の母親が子育てなどをテーマに話す講演会も企画していくという。 午前11時~午後5時(初日は午後1時から、最終日は4時まで)。入場無料。すごろくになるオリジナルのリーフレットを先着200人に贈る。初日は3人が在廊予定。問い合わせは文谷さんの母由香さん(080―4550―5835)。[山陽新聞]グループを結成して初めての展示会を開く(左から)文谷さん、石原さん、海太郎さん素敵な企画ですね。お母様方の子育ての講演も楽しみですね。☄にほんブログ村にほんブログ村

2025.08.05

コメント(8)

-

横浜走る京急線を描き続ける自閉症の21歳 作品寄贈、京急社長も「感動」。

横浜走る京急線を描き続ける自閉症の21歳 作品寄贈、京急社長も「感動」幼少期から毎日欠かさず京急線を描き続けてきたアーティスト和田陽光(ようすけ)さん(21)=横浜市南区=の絵画が、京急ミュージアム(同市西区)に寄贈された。自閉症などのある和田さんにとって、スマートで力強い「赤い電車」は活力の源。「(京急は)最高!」と表情をほころばせる。 「アシタニネガイ Hoping for Tomorrow」と題した作品は、障害のある作家の国際美術賞「ヘラルボニー・アートプライズ2025」で今春、2650作品の中から最終選考に残った。主力車両の1000形や引退した2000形など複数の絵が一つに額装されている。直線的な力強い筆致だ。 和田さんは京急線弘明寺駅が自宅の最寄りで、幼い頃から行き交う電車を見ながら育った。自閉症や知的障害、強度行動障害があり、母の希未子さん(57)は「絵は本人の願いや想像からあふれてくる。頭の中を整理するために吐き出しているのでは」と話す。記憶を基に「1日数十枚」も・・(この記事は有料記事です)[カナロコ]昭和初期の歴史的車両「デハ236号」を前に作品を川俣社長に寄贈した和田さん(右)=横浜市西区の京急ミュージアム素晴らしい作品の数々・・。受賞はお母様への何よりのプレゼントですね。☄にほんブログ村にほんブログ村

2025.08.04

コメント(9)

全6161件 (6161件中 1-50件目)

-

-

- 子育て奮闘記f(^_^;)

- 【感覚バグ】90日の育休を取ったら、…

- (2025-10-14 08:00:06)

-

-

-

- 軽度発達障害と向き合おう!

- 発達障害の子どもに寄り添う美容師 …

- (2025-10-13 06:57:27)

-