2018年01月の記事

全32件 (32件中 1-32件目)

1

-

中2での志望校判定

先日塾で実施した模試では、中2生にも志望校判定があり、 全員に現在志望している高校を記入してもらった。 複数書けることもあり、いっぱい書いた生徒もいたが、 問題なのは本当に適切な高校を書けているかということだ。 普段から進路をよく考え、受験したい高校の絞り込みも進んでいて、 前もって書く高校を具体的に決めていた生徒が何人いただろう。 実力と全然合っていない志望校をたくさん並べていた者もいたが、 そういう生徒は、普段から受験に対する意識をもっと持つようにしなくてはいけない。 偏差値で25も30も離れている高校は、 現時点では現実的な目標校ではないだろう。 また記入した志望校グーループ内で偏差値が20以上も違うケースがあったが、 受験したい高校の絞り込みが正しくできていないからである。 かけ離れた高校を書けば当然判定は最悪のものになる。 それを親御さんが見て、「塾に通っていながら何だこのひどい判定は」と、 成績の悪さをたしなめたりはしないだろうが、 こういう経験を機に家族で受験校について色々話し合えるといい。 親御さんにも高校の研究が必要だし、また子どもの本音を正しく把握して、 数か月後に向けて受験の道筋を一緒に描いてあげなくてはいけない。 中2も来年の今頃にはもう入試が待っている。 「成績が下がってから行ける高校を探す」のではなく、 「早めに目標校を決めてそこに行けるように自分を高めていく」ことを忘れないことだ。 今の力ではどこが可能で、どこが圏内なのか。 各自よく研究し、次の判定に備えておこう。 あと理科・社会の出来栄えがどうだったかは、とても大きな意味がある。 特に苦手で厳しい成績が出ている生徒は、早期に修正を図った方がいいだろう。 まず教科書をよく読み、知識の安定を図ろう。 そしてその知識を問題を解きながら使い込んでいくことだ。 様々な角度の問題に触れ、解法のパターンを学習していくのである。 公立受験では理社は5科全体の偏差値を10くらい変える影響力を持っている。 気になるようならば早めに理社の授業も考えよう。

2018.01.31

-

「正」のイメージ

「自分は絶対に合格する」 という信念を持つことだ。 それが強ければ強いほど、現実とリンクしてくる。 自分が試験会場で、順調に答案を埋めている姿をイメージしてみる。 自分が合格発表の掲示板を見ながら、歓喜している姿をイメージしてみる。 空想だと馬鹿にしてはいけない。 こういうイメージ力が豊富で、しっかり描ける者ほど、 自身の潜在力を引き出せるのである。 残りの期間はその結末に向かって進んでいく。 ゴールにあるものが何なのか。 「正」 のエネルギーなのか、「負」 のエネルギーなのか。 その違いは、直前の歩調を大きく左右する。 入試まであと一ヶ月なら、 その限られた時間で、あと何点伸ばせるのかと考えてみる。 10点なら、そいつを単元別に割り振ってみる。 よく教科別に割り振り、 「数学をあと〇点、社会をあと〇点・・・」 などとする者がいるが、 感覚的に教科ごとに割り振ってはいけない。 入試は科目単位ではなく、全教科の得点合計で競うものだ。 だから「国数英理社」の5科全体で捉え、 そのかたまりから、10点の可能性を抽出するのである。 「数学の作図」 「化学反応式」 「経済分野」 「国語知識」 「確率」 「三平方」 「天体」 「産業データ」 「古文」 「英作文テーマ練習」 「理科実験の総ざらい」 「英会話表現」 「作文練習」 「年号暗記」 「憲法条文の暗記」「イオン」・・・・ こういった教科を超えた単元にターゲットを絞り、 その集合体で加点していく方法を考えてみよう。 仮に数学が悪いからと、 漠然と 「数学の点を上げなきゃ」 などとやってはいけない。 この時期は、「時間に対する効果」 というものを最優先すべきなのだ。 理科で伸ばせそうなら、理科の 「何」 に攻め込んでいくのか、 可能性を引き出せる計画を立ててみるのである。 「自分は絶対に合格する」 毎日そう唱え、ゴールの瞬間をイメージしてみよう。 あと何点伸ばせるか。 その数値を現実的にさせるのは、 先の単元ごとの仕上げの 「実践」 と 「完成度」 だ。 欲張らず、納得できる深さを目指して欲しい。 5科のすべてを見直し、曖昧なものをリカバリーするだけでも、 得点は飛躍的に上がる。 前進していれば、確実に上がるのである。 残り一ヶ月の作業の密度や充実さは、 合格という 「正」 のイメージによって作られていく。 絶対に成功するという、プラスの発想。 強い信念を再確認しておこう。 ※前の記事の補足として

2018.01.30

-

入試は1教科と考える

公立高校の入試科目は主要5教科。 国語・数学・英語・理科・社会と決まっている。 受験勉強ではこれらの得手不得手を考えながら、 効率のよい配分を考え、学習計画と実践を重ねていくものだ。 君は残りの期間、何を計画し何を準備するだろう。 英語が苦手だから、英語をやる。 社会は追い込みがききそうだから、社会をやる。 集中してやればそれなりの成果が出るかも知れないが、 さあこれで、 肝心な合格ラインに届くのだろうか。 入試も直前、あと1か月となった今、 君はそろそろ大事な法則に気付き始めたのではないか。 以前にも触れたことがあるが、入試直前期の仕上げには、 科目間の区切りというものが次第に意味を為さなくなっていく。 5教科入試でありながら、目的はあくまでも合計点だ。 ここまでやってきた全体力がどの程度なのか。 最後に帰結するのは、それぞれの教科単位ではなく、 「国数英理社」 というトータルの力なのである。 君は品評会に五つの絵画を提出する。 それぞれに繋がりのある連作だ。 期限直前には全体を見渡し、君は最後の細かい筆を加えるだろう。 ある作品には入念な修正を施すかも知れない。 だが最終目的は全体としての「完成度」と「まとまり」であり、 君は優先すべき作業をバランスよくこなしていくはずだ。 Aという作品にはどんな手を加える必要があるのか。 Bという作品にはどんな手を加えるべきなのか。 Cという作品の気になる部分はどこなのか。 限られた時間の中で、君は重要な課題から処理していくだろう。 全体を一つに捉えた、優先順位の作業である。 入試前の学習の仕上げもこれとよく似ている。 5教科という便宜的な区切りではなく、 単元を細分化して、その単元単位で手を加える順位を決めていく。 視点をある「教科」に持っていくのではなく、 全体を俯瞰し、 労力を全体力の引き上げに注ぐことが大切になってくる。 言い換えれば、 「国数英理社」という全体が1教科なのである。 英語が弱いから英語をやらねば。 こういう発想は、数か月前のもの。 残り1か月ならば、 5科全体の合計点を、いかにして引き上げるかを考えねばならない。 そのためには各教科の単元ごとの到達度分析が必須だ。 すべてを細分化し、ナンバリングし、優先順位を付け、 君にとっての「Sランク」の作業から始めるのである。 その番号の序列が、 数学18、社会5、理科14、数学6、英語21、社会9、社会27なら、 その手順でつぶしていくのだ。 科目単位ではなく、こういった効率を追求する発想が、 最終的な合計点に繋がっていくのである。 「木を見て森を見ず」 ということを以前に書いたが、 まさに今は、「森」 をしっかり捉えていなくてはならない。 森全体を見て、どこに手を加えるべきかを決め、 期限までの間は、常に勇壮な姿を追求していなくてはならない。 最終判定は、 「森」 の総合的な出来栄えで決まるのである。 「1点」にどこまでこだわっているだろう。 試験の得点というものは、1点の積み重ねで成り立っているのだ。 君は英作文で1点上げるために、何をしている。 君は理科の記述で1点上げるために、何をしている。 君は用語の筆記ミスを防ぎ1点上げるために、何をしている。 「これをしている」と誇れるものを、 手元に残してみなさい。 入試も直前、あと1か月程度となった今、 君はそろそろ大事な法則に気付き始めたはずだ。 どうすればあと1点取れるのか。 そのヒントは幾つもの単元の集合体である、 「国数英理社」という教科の捉え方にある。 入試は1教科、500点満点、 制限時間250分なのである。 (以前の記事に加筆修正)

2018.01.29

-

次は中1生

模試返却、次は中1生です。 中1生たちはまだ受験への意識が弱く、 振り返って見直すという学習がほとんどできていません。 定期テスト前にはテスト範囲に沿った準備勉強はしますが、 テストが終わればその範囲をもう一度やり直そうとはしません。 定期テストの結果はある意味努力の評価になりますが、 決まった範囲のテストにおいて、毎回点数を追いかけているだけでは、 後の実力判定テストでは好結果は望めません。 普段から戻って定着を確認する勉強がどこまでできているか。 その判定が今回の模試にも表れていることでしょう。 中2生に対して課題を渡していますが、 中1生に対しても学年末試験後に取り組んでもらう課題を考えています。 入学後の最初の試験に比べ、点数力がかなりダウンしている生徒がいます。 学年順位が上がっている者もいますが、 大半はキープするのが精一杯という感じです。 そのように試験を乗り越えるための勉強を重ねてきて、 果たして学年始めからの全体の定着がどうなのかということですね。 受験に向けて何をしていけばいいか、生徒たちに語っていきますが、 中1のうちに考える時間を作り、何か目標や計画を立て、 できることから色々と試してくれたらと思います。 入学から10か月。 自分が後ろに付けてきた足跡はどんな感じですか。 まだまだ戻って修正はできますよ。

2018.01.28

-

ラスト校長会&北辰

中3生たちの最後の校長会テストの結果が揃ってきましたが、 前回よりも上昇している生徒が目立っています。 冬休み、年末における講習や特訓の成果の表われならば、 大事にしていきたいものです。 前回にもありましたが、今回も100点を出した生徒がいました。 80点台後半から90点台もかなりの生徒が取ってきています。 実際の入試では得意科目でどれだけ取れるかはとても大きな意味を持ちます。 苦手科目はいつも得点がある程度決まっていることが多く、 それほど得点の上下幅もありません。 でも得意科目の場合は潜在的な力があるので、 一気に高い得点を取れる可能性を持っています。 得意科目で取れるだけ取るという考え方を最後まで貫きましょう。 28日は最後の北辰です。 何度も受けてきた北辰の集大成として、納得のいく答案を出してきてください。 この時期はみな出願校を絞って来ていますから、 志望校内の順位は貴重な資料となります。 北辰が終わったら自己採点し、問題を見直し、 ゴールに向けてすべきことを丁寧にこなしていきましょう。 ラストランを入れると週4回になる生徒がたくさんいますが、 毎年この最後の期間で一気に力を付けてくる仲間が何人も出ます。 一月もそろそろ終わり、いよいよあと一か月です。

2018.01.27

-

次期受験生たち

中2生への模試返却、課題渡し、北辰案内渡しは、 金曜まででほぼ終了しました(残りは欠席1名のみ)。 受験に向けて今から計画的に手を打っていくことの大切さや、 何をいつやるべきか、成績は偏差値で見ていくなど、 攻めの姿勢をぜひ中2のうちから見せて欲しいという話をしました。 神妙な表情で聞いている生徒が多かったという印象ですが、 どれだけのメンバーが実際の行動に出てくれるでしょうか。 中3生の入試がじきに終わりますが、 そのタイミングで現2年生たちが新しい受験生になっていきます。 新学年になるとまた新たな内容を習い、部活も佳境に突入するため、 時間に余裕がない期間に入っていきます。 立ち止まって見直すチャンスは、春休み終了までの今後の2か月半にあります。 北辰を実力診断として捉え、何をすべきかを分析し、 優先課題から実践していくことを考えてみてはいかがでしょうか。 志望校相談など必要でしたら面談をしていきます。 最近は中2生たちの自習風景がよく見られるようになりました。 試験後も継続されています。 努力は後に必ずプラスに働くものですから、今できることを大事にしたいですね。 みながいい意味で競い合い、 目標に向けて頑張っていけることを期待しています。

2018.01.26

-

授業が大事な期間

風邪や発熱などによる欠席が増えています。 調子が悪いときは無理をせずに、体調の回復を優先してください。 ただし欠席するとその日の授業内容がゴッソリ抜け落ちることになるので、 取り返すための努力が必要になります。 何を学習したのか、重点は何なのか、プリントは渡されたのか、宿題はあるのか。 復帰後に速やかに確認し、対応しておく必要があります。 特にどこまで進んだのかを知り自学で埋めておくことは大事です。 次の授業では先週の指導を踏まえての続きからになるかも知れません。 先週いなかったので解りませんという理由は基本的に通じません。 要点のフォローは少しできたとしても、 先週の内容を復元するような別メニューでの授業はできません。 なので遅れが生じたら追い付くための行動が必要なのです。 でも大半の生徒は休んでも平気なんですよね。 次の授業で宿題の答え合わせをするとき、自分だけやっていなければ困るでしょう。 もしそう思うのなら、早めに先生に確認しておくことです。 欠席も2週に渡ると追い付くのが大変になります。 テレビドラマを2週見損ねれば、何だかよく分からなくなるのと同じですね。 「誰?こいつ」「〇〇はどうなっちゃったの?」みたいに。 欠席は極力しないことです。 病欠はしょうがないとしても、スケジュール的なことや送迎の問題などのケースは、 遅刻や早退を含めて出席できないかもぜひ考えてみましょう。 理由があり、よく遅れて合流してくる生徒がいますが、 そうやって頑張って出席することで得られるものが必ずあります。 今後は、受験生は入試前、1年生2年生は定期テスト前として、 授業は限られた回数内で、毎回関連性を持って進んでいきます。 できるだけ穴をあけないように頑張ってください。

2018.01.25

-

中2北辰 始動

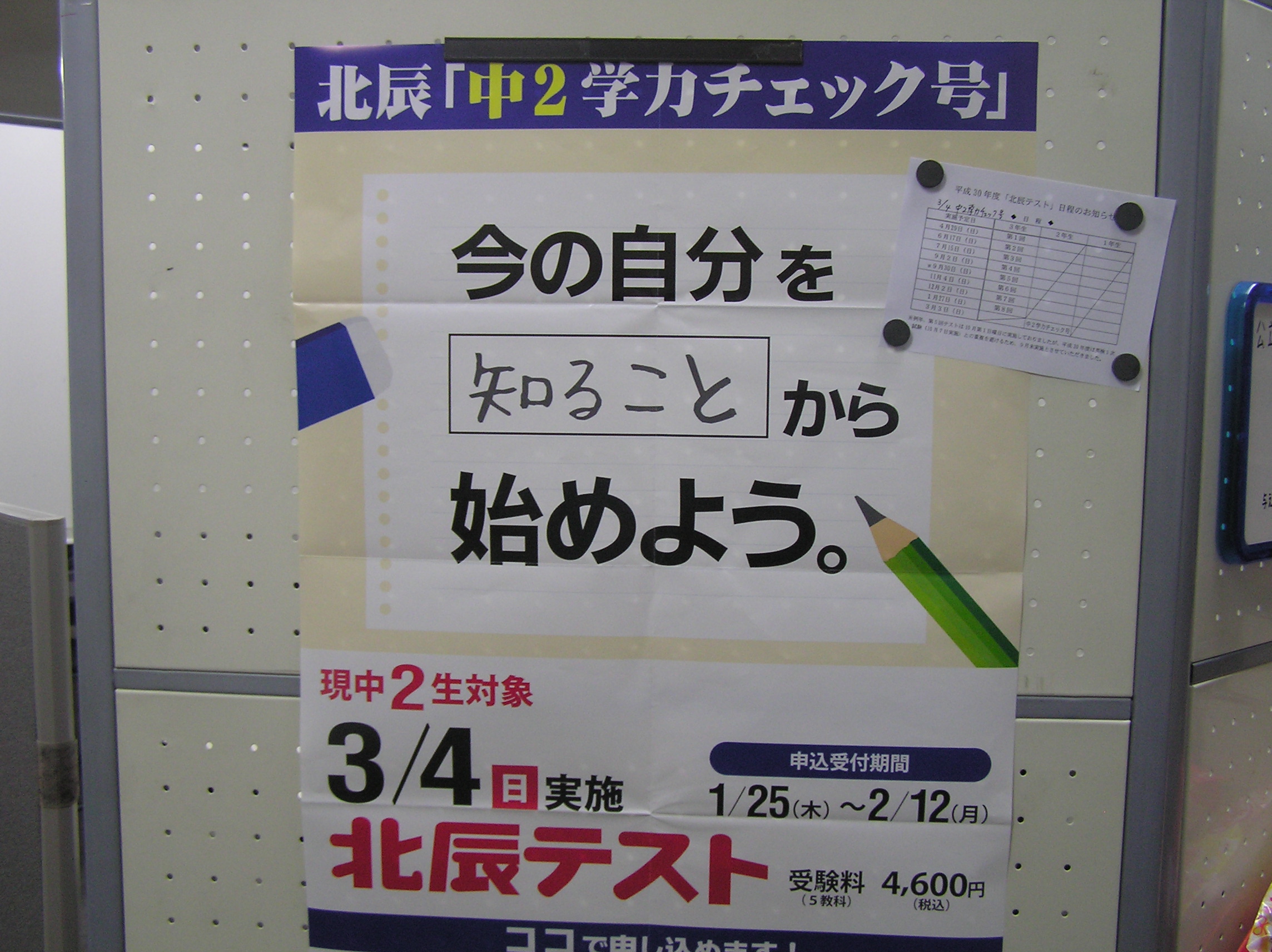

中2生の最初の北辰を受付中です。 いよいよ入試を視野に入れて自分の力を「知り」、 目標に向かって「動く」ときがやって来ました。 入試制度の変更を踏まえ、早期に力を判定し受験学習に繋げていく意味で、 とても意義のある模試になります。 数か月後の展望を頭に、スケジュールが可能ならばぜひ検討してみましょう。 中2の終わりというタイミングは、ちょうど偏差値判定の入り口でもあります。 力を調べ、課題を見つけ、改善の手を打っていく。 この“攻める”サイクルを早めに掴んで実力錬成に繋げていってください。 中3になると受験学年の勉強や部活で忙しくなり、なかなか時間が取れなくなるので、 中2の残りの期間で一度自分を見直しておくのです。 申込書と案内を生徒たちに渡しています。 出題の傾向やレベルを見る北辰対策も行います。 受けるという行動が学習機会を生み、受験への経験値を上げ、 さらに判定に基づいた次の計画に繋がっていきます。 北辰当日の3月4日には先輩たちの公立入試も終了し、 すでに君たち16期生(現中2生)が受験生です。 受験への第一歩をどこに刻むか。 志望校を描きながら、そろそろ真剣に考えていきましょう。

2018.01.24

-

週末からラストラン

今年も受験生に「ラストラン」を実施する時期になりました。 公立を受ける受験生たちの最後の集中ゼミです。 今年は私立単願の生徒が少ないので、高い参加率となりました。 私立の受検がひと段落つき、さあ公立という今週末、 27日(土曜)の朝8:30より開始です。 参加における注意事項を連絡ボードに書いておくので、 各自確認してください。 ラストラン実施の目的は、 出願する公立高校の合格の可能性を上げることです。 従って入試傾向を踏まえて効率よく進めていきますが、 強調する点や指示事項、チェック項目などは、 入試の得点に繋がる大切なものばかりだと認識してください。 毎年このラストランでやった内容がかなり入試に出題されています。 傾向に合わせて指導するので、成果もそれなりにあるということでしょう。 どんな成果が得られるかは本人の姿勢によっても変わります。 攻めの姿勢で最後まで頑張り抜き、 是非とも、第一志望校を最終的な進学校にしていきましょう。 15期生たちの真剣な姿を期待しています。

2018.01.23

-

寒い一日

休校確認のメールをたくさんいただきまして、ありがとうございました。 月曜は該当する生徒数が多いので大変助かりました。 私立入試の解禁日が悪天候になり最悪でしたが、 受験生たちは無事に試験や面接を終えることができましたか。 即日発表があった生徒からは、 早速数名より「合格」の知らせが届いています。 入学試験での初めての合格、おめでとうございます。 本命が後に控えている人は、気を引き締めて目標に邁進していきましょう。 雪はようやく下火ですが、明日火曜が入試の人は、 交通機関の乱れや路面凍結による事故に注意してください。 開始時間を遅らせるなどの措置を取った高校もあるようですので、 HPなどの確認を必ずしておきましょう。 今日は寒い一日でした。 明日の朝もかなり寒いようです。

2018.01.22

-

【重要】 休校のお知らせ

現在すでに路面に少し積雪が確認されてますが、 夕方以降さらに雪が強くなるという予報も出ています。 通塾上の歩行の危険や、路面の悪化もあり車での送迎についても心配です。 夜に向けて状況が次第に悪くなることを考え、 授業の実施が難しいと判断いたしました。 本日22日は、17:20から21:30まで予定していた授業は、 すべてお休みといたします。 悪天候による休校となりますが、 安全を考えての判断ですのでご理解ください。 なお本日の休校について、当ブログを確認された方は、 教室あてに確認のメールを頂けますと助かります(生徒からも可です)。 塾より連絡を取っていきますが、 なかなか連絡が付かない方もおられますので、 ご協力頂けると有難いです。 生徒や保護者様の間で連絡を取られた場合は、 その旨お知らせください。 よろしくお願いいたします。 塾長 ※講師も確認後、教室に連絡を入れてください

2018.01.22

-

雪に注意を

明日月曜は昼頃から雪の予報が出ています。 私立高校の入学試験と重なりますが、 明け方まで降ると翌23日(火曜)の朝の交通機関が心配ですね。 大雪にならないことを願っています。 受験生は雪の中の歩行には十分注意してくださいね。 なお明日月曜の塾の授業については、 通塾が困難なほど雪が降れば休校もあり得ます。 天候の状況によって判断し当ブログにも発表しますので、 確認をお願いします。

2018.01.21

-

入試面接について

以前に書いた「入試面接のコツ」です。 私立入試に面接がある人は参考にしてください。・・・・・・・ 「入試面接のコツ」 受験の面接は、変に格好つけて話す必要もありません。 普通にいつもの自分のままで話せばいいのです。 但し注意すべき点はあります。 礼儀、声、服装、姿勢の4点です。 まず入室時は、「失礼します」の言葉を忘れず、 着席指示が出てから座りましょう。 受験番号・氏名・出身中学を聞かれたら、その順番に元気よく答えます。 会話では「先生=尊敬語で」「家族=謙譲語で」を使い分けて。 椅子に深く腰掛け、背筋を伸ばし、顎を引き、肩の力は抜き、手は膝に乗せ、 面接官の口元あたりを見るようにします。 相手に聞こえる声で元気にハキハキと受け答えできればグッドです。 返答の前に「はい!」と付けると、ハキハキさが出ます。 少し笑顔を交え、表情を柔らかくできるといいですね。 服装は乱れていると大きくチェックされるので、注意です。 上履きが必要で凄く汚れているときは、洗っておきましょう。 返答に詰まったときは、焦って長考したりせずに、 分かりませんと答えた方がいいです。 面接の骨格としてほとんどの高校が聞いてくるものに、 志望理由があります。 いわゆる学校生活や進路に関する質問として、 「中学生活をどう過ごしてきたか(何を頑張ってきたか)」 「本校を志望した理由」 「本校に入学したら、どのような学校生活を送りたいか」 「本校を卒業した後の進路や将来の夢」 この4点はしっかり言葉を準備しておきましょう。 面接に臨むにあたって必須の準備です。 ただ面接では、準備した文章を暗記してそれをただ言うのではなく、 状況に応じた受け答えが大事ですので、 ポイントだけ言葉を準備しておくといいですね。 将来〇〇になりたいのなら、その理由とそのために何を努力しているのか、 高校でその目的に向けて何をしたいのか、 そういうポイントを要点だけ押さえておくということです。 面接で問われることは、だいたい決まっていますが、 「積極性(意欲)があるか」「協調性があるか」 「自分の意見(考え)を持っているか」などが骨格になります。 積極性や意欲のPRのし方は、 「高校で〇〇していきたい」とか、 「高校で〇〇を頑張りたい」とか、入学後の姿勢をぶつけるといいでしょう。 「自分は〇〇が得意なので、貴校でそれを活かして伸ばしていきたい」 「学校行事にも積極的に参加し、部活動にも力を入れていきたい」 のような展開です。 また「ボランティア活動はしたことがありますか」のような経験を聞く質問でも、 ただ「いいえ、ありません・・・」で終わらせずに、 「まだ経験はありませんが、高校生になってからは見聞を広める意味で、積極的に取り組んでみたいと思っています」 のように答えることで、逆に意欲をPRすることができます。 よく問われる質問を挙げておきましょう。 「入学試験の印象はどうでしたか」 「他に受検される併願校はありますか」 「本校までの通学手順(経路)と通学時間を教えてください」 「あなたの中学(母校)はどんな学校ですか」 「中学での部活動はなにをしてましたか」 「部活動を通じて何か学んだことはありますか」 「中学時代でもっとも印象に残っている思い出は何ですか」 「自己PRしてください」 「あなたの長所・短所は何ですか」 「得意科目と不得意科目は何ですか」 「本校の生徒の印象はどうですか」 「最近読んで印象に残った本は何かありますか」 「今読んでみたいと思っている本はありますか」 「最近特に気になったニュースは何かありますか」 「あなたが尊敬している人物は誰ですか」 「今日の面接に向けて面接練習はしましたか」 「いじめ問題について、あなたはどう思いますか」 「好きな言葉(座右の銘)は何ですか」 「休日の過ごし方はどうしていますか」 これらを聞かれたらどう答えるか、 ざっとシミュレーションしておくといいでしょう。 特に読書、ニュース、言葉のように、 返答を用意しておかないと慌てて考える羽目になるものは注意です。 まあ大事なのは自分らしさをちゃんと出すことなので、 知ったかぶりで答えると、さらに突っ込まれたときに苦労しますよ。 面接の主役は受験生たちなのですから、 堂々と自分の思いや考えを伝えてくればいいのです。 また、面接であまり好ましくない返答としては、 志望理由で相手に「積極的な意欲」が伝わらない受け答えです。 「親にいいと言われたから」 「家が近いから」 「制服がかわいいから」 「兄も通っていた高校だから」 「他にいい高校がなかったから」 「入り易そうだったから」 こういう内容を最大の志望理由として伝えてはマズイですね。 志望理由というものは、入学後にこういう姿勢でこう頑張っていきたいという、 本人から湧き上がる強い意欲にあるべきものです。 別に親とか兄とか距離とかに触れてもいいですが、 あくまでもサブの理由として捉えておきたいものです。 返事の度に「えーと・・・」とか「そうですねえ・・・」とか付けるのも、 あまり良くありません。 学校でも面接練習はしたと思いますが、 そこで受けた個人的なアドバイスも大切にしながら、 ぜひ元気よく本番に臨んでください。

2018.01.20

-

中3生に緊急連絡

中3生に緊急連絡です。 本日(19日金曜)授業のある生徒には直接伝えますが、 金曜が塾のない生徒は、本日下校後に一度塾に来てくれると助かります。 チェックが必要なので必ず塾長に声をかけてください。 どうしても来れない人は電話利用を。 急ぎの大事な連絡がありますのでよろしくお願いします。

2018.01.19

-

私立受験前

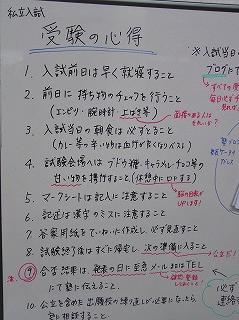

私立入試の前の注意・アドバイスを先日受験生宅に郵送しました。 毎年ボードにも書いていますが(写真)、今年からは特別な連絡事項のみとします。 公立を受ける生徒のゴールは「公立入試」にあるので、 私立は通過点の感覚で乗り切りましょう。 私立を本命にしている生徒は普段のリズムで受けてくれば大丈夫です。 あと全員共通ですが、週明けの試験に支障のないように、 体調管理には注意してくださいね。

2018.01.18

-

受験の話は早い時期に

高校受験でどこの高校を目指すのかは、なるべく早い時期に決めた方がいい。 決められないのなら「このあたりかな」と候補を絞るだけでもいい。 できれば中学の学習や生活に慣れ、成績を振り返りながら自分を見つめ直せる、 中学1年生の今頃がベストだ。 受験なんてまだ先のことだとスルーばかりしていると、 だんだんと学校の成績が悪い方向に固定化してきて、 やがてその成績に沿った高校を選択するという悪循環に陥るだろう。 中1の終わりあたりで高校を展望し、憧れの高校の合格を目標に置くことで、 中2での頑張りに張りを持たせ、成績上昇のステップにしていくのである。 もちろん北辰などの偏差値判定が始まる中2の今頃からでも間に合うが、 なるべくならば中2のうちでも早い方がベストだろう。 受験学年(中3)になってからゆっくり考えようでは明らかに遅いと思うべきだ。 高校入試をゴールと例えるなら、ゴールは早く描こうということだ。 ゴールが見えれば作戦が必要となり、計画が生まれる。 ゴールをはっきり素敵な対象として描くことは、 実践していく行為のエネルギーにつながっていく大事なことだ。 受験ガイドも過去問も受験参考書も、何も受験生たちだけのものではない。 中1中2からどんどん購入し、研究し、対策を練っていくべきである。 私は息子たちにそれらは中1のときから触れさせ、 志望校も同時期に描かせた。 子どもの判断で志望校が決まらないのなら、親が描いてあげて、 親子で共通のイメージとして捉えていくだけでもいい。 何も触れずに中2が終われば、成績は納得のいかない状況が常になる。 高校のことを話し合い、目標を描くだけでも空気が変わってくるはずだ。 勉強に対する踏ん張りが変わってくるのだ。 高校受験の話はなるべく早い時期に進めよう。

2018.01.17

-

川口市立高校の難度は

川口市内の市立高校3校を再編・統合して新校として開校される「川口市立高校」ですが、 開校の魅力もあってやはり人気が高いようです。 先日発表された12月時点での状況調査では、 募集人員・希望者数・倍率の順に見てみると、 普通科 320 701 2.19 文理ス 120 200 1.67 理数科 40 70 1.75 となっていました。 高校全体でも募集対希望では2倍を超えています。 北辰の3年6回と7回の第一志望人数と偏差値は、 普通科 751→658 55.6→56.4 文理ス 175→196 49.0→50.0 理数科 57→ 77 58.6→58.4 のように推移しています。 普通科の倍率が高く、敬遠して文理スポーツに替えた受験生がかなりいそうですね。 文理スポーツの偏差値が一か月で「1」も上がっています。 普通科の偏差値上昇は他校からの流れなのでしょうが、 希望人数も現実的な数になってきており、上昇はもう止まるのではないでしょうか。 普通科のアップには、一部理数科からの鞍替えも含まれているでしょう。 推定ですが普通科58、文理ス51、理数科59~60あたりで落ち着くでしょう。 普通科を高くしているのは、倍率が2倍程度だということと、 理数科との第1、第2希望が可能なため、理数科から流れてくる人員も計算に入れてです。 学校全体でみても理数科の新設が集まる生徒層に、 いい意味で影響を与えていると思われます。 このままいくと、普通科が越谷南と、文理スが越谷西と、理数科が浦和南あたりと、 偏差値的には横並び程度になりそうですね。 普通科は越谷南よりもやや高いかも知れません。 次の北辰の数字を見ればさらに絞り込みができると思います。 新規開校なので昨年のデータがないため不安ですが、 受験する人は、当日の筆記に全力を注ぎましょう。

2018.01.16

-

受験予定校

15期生たちに私立・公立の受験校を書いて提出してもらいます。 本日15日から順次用紙を渡していきますので、 私立の併願についてはコースや試験日程まで正しく記入していただきます。 基本的に提出されたものを最終決定と捉えていきますが、 私立はもう出願済でしょうからよしとして、 公立の受験校がまだ確定できていないときは、その状況を明記してください。 何時までに決めるのか期限が明確ならばいいのですが、 学校・本人・親の間で判断が曖昧なときは相談に乗ります。 三年間通う学校なので、ただ成績だけで決めるのではなく、 入学後に本気でエネルギーをぶつけていける納得のいく高校を選びたいものです。 ランクを落とせば合格可能性は95%とかになるでしょうが、 それは逆にチャレンジの分が5%しかないということでもあります。 この挑戦していく姿勢をもっと活かすことができれば、 受験校の選択肢も広がっていくのではないでしょうか。 第一志望校の決定は慌てずに、自分の判断を大切にしてください。 40日間でまだ力はいくらでも付きますよ。

2018.01.15

-

センター試験終了

昨日、今日と、センター試験を受験した卒生たち、お疲れ様でした。 学年は12期生や11期生にあたるメンバーですね。 感触はどうでしたか。 大学進学を目指して高校時代にどれだけ努力してきたかによって、 科目間における手応えにも差があったことでしょう。 得点を集計してどう活用するかを判断していきましょう。 国立を志望する仲間は次の関門にすべてをぶつけてください。 大学受験のエネルギー投入量は、高校受験の比ではありません。 せっかく注いだ力を無駄にしないように、進学後も精進していってくださいね。 みんなからの吉報待っています。 先日押し入れを整理していたら、 大学受験前に実施した全国公開模試の受験票が何枚も出てきました。 「明治大学5号館(駿河台)」「慶應義塾大学第一校舎(三田)」など、 随分前の話ですが、受けに行ったことを何となく覚えていました。 年月とともにやや焼けて重みのある受験票です。 どうでもいい話ですが、 10代の自分がこれを手にして頑張っていたことを思うと、 何だか不思議な感じがしました。 30年、40年など、あっという間ですね。

2018.01.14

-

合格一直線

今年も付け始めました あと46日 そろそろゴールが見えてくる直線コースだ みんな本気で走り切ろう

2018.01.13

-

2回目状況調査

志望校状況調査の2回目が発表されました。 教育委員会のHPより見ることができますが、 数値はあくまでも12月時点での受験生の希望校の集計であって、 数値を踏まえて受験校を決めなさいというわけではありません。 前回10月と比較してもほとんどの高校で相当数が減っていますから、 今回の集計はまだ仮集計だと思ってください。 毎年最終的な受験数はさらに減りますので、気になるようならば、 ガイドなどをもとに想定される受験数を出してみるといいでしょう。 教室にも掲示中なので、受験生は確認してくださいね。 例年高倍率なのに今年はかなり低い高校もあるようです。 でも倍率が高い低いで受験校を替えなさいというわけではありません。 高くなりそうだったら、合格のためにすべきことに没頭しましょう。 0.1倍が32名程度だとしたら、 本番の筆記で4点取れば同じことです。 5科で3点問題を4問正解すれば、0.3倍に匹敵します。 あくまでも計算上の話ですが、 それくらい合否は本番の出来方で決まると思ってください。

2018.01.12

-

点検作業

入試までの残日数は、私立まで10日、公立まで48日となっており、 いよいよ本番に向けた仕上げの最終段階に突入です。 一人一人すべきことは違うでしょうが、 基本の点検は共通メニューです。 まず基本事項の理解・定着を総点検し、 不十分なものが出てきたら再度押さえていきましょう。 応用・発展は基礎の上に成り立ちます。 基礎・基本のないところに応用は成り立ちません。 理解を根付かせていく手順を間違えないことです。 ここまで来たら飾りの知識を集めても意味はありません。 自分の戦力をよく把握し、重要なものが抜け落ちていないかを調べ、 何を武器にして戦うのかをはっきりさせていくことです。 武器が弱ければ大事なものから補強していきましょう。 土台や幹に近いものから修復していくのです。 これまでやってきたテキストやプリント類を全部広げ、 君にとって大事なものを探すのです。 私はよく必要な部分は切り取ってしまえと言いますが、 どんどん切り取って箱かなんかに放り込んでいけばいい。 そして貯まったらクリアファイルやノートに整理していく。 残りの期間を考えれば、厚みのある教材など全部やっている暇がない。 だから必要で重要な部分だけ抜き出すのです。 プリントも時間を考えれば押さえる所だけ切り抜いていくしかないのです。 実際に取り組んでいる生徒もいるでしょうが、 とにかく基礎・基本を最優先で点検していくことです。

2018.01.11

-

受験生と暗記

春、夏、冬とゼミや特訓を重ねながら、 再三覚えなさいと指示してきたものがかなりあります。 それらが今どれだけ頭に在り、使える状態になっているのか。 結局、力の差は「努力したか」「取り組んだか」によって決まるわけで、 素直なものです。 覚え切れていないものが大量にあるのなら、 覚えるという行為をもっと大切にすることです。 解くための情報が頭になければ解けないのです。 しかも受験生はそろそろ「解かなければならない」時期に踏み込むとき。 暗記が苦手だとか、何を覚えればいいのとか言ってる場合ではないのです。 何よりもまず、目の前の覚えるべきリストと本気で向き合いなさい。 「分かりません」は三度四度と繰り返してはいけない。 知識の暗記に一つ一つ「決着を付けよ」と何度も語ってきましたが、 今こそその決着を付けるときなのです。 過去問が解けないのは頭の中の情報量が足らないか、 解く経験が乏しくて機能的に情報が使えていないかのいずれかです。 インプットはアスリートにとっての筋トレのようなもの。 試験で良い結果を出したければ、まず頭脳をパワーアップさせることです。 高校入試には暗記でカバーできる問題がたくさんあります。 文章でまとめるような応用問題にも知識のベースは必要なのです。 机周りに情報が散乱していませんか。 曖昧なものを集め、暗記に決着を付けていきましょう。

2018.01.10

-

丁寧に正しい筆記で

普段から字が乱雑な人は入試のときに苦労します。 あまり丁寧すぎて筆記に時間が掛かってはいけませんが、 読み手に苦痛を与えるような雑な筆跡は、入試に有利とは言えません。 自然に書いたときに、そこそこ丁寧に書けていることが大切です。 受験生たちには何度も言ってきましたが、丁寧に書く練習はできていますか。 本番ではちゃんと書きますといって普段は雑に書いていると、 本番でのリズムが狂うので注意が必要です。 急にかしこまって丁寧に書くものだから、 短文で答える問題や作文などの場合、いつもの感覚とズレが生じるのです。 本番ではひらめきを殴り書きすることはできません。 そのことを踏まえて入試直前は、 頭で整理しながら落ち着いて筆記していく習慣をつけておきましょう。 また普段問題を解いていて自分で〇つけをしますが、 解答をよく見て「誤字」の訂正は丁寧に行うことです。 いい加減な照合で〇にして進んでしまうと、入試において思わぬ失点が心配されます。 漢字を使う用語などもひらがなで書いて〇にするのではなく、 正しいい漢字を書き写し、書けるように練習しておく必要があります。 「本おりのり長」「もう状みゃく」などでは情けないので、 できれば教科書の索引を利用して全体の書き取り練習をしておきましょう。

2018.01.09

-

ラスト北辰

受験生たちの最後の北辰テストの申込受付を締め切りました。 公立高校を第一志望とする生徒たちにとって、とても貴重な一回になります。 今までの北辰は学校の履修に合わせて試験範囲が限定されていましたが、 最後の北辰は本番に合わせ、唯一限定なしで実施されます。 類似問題が入試に登場するなど、最終北辰にはジンクスもあるようです。 受験校の絞り込みが進んだあとの北辰なので、 第一志望校内の順位も大変貴重な資料になるでしょう。 受験校の最終判断に使う生徒も多いと思います。 教室では夏ごろからこの最後の北辰はできるだけ受けるように勧めてきました。 私立単願のケースは別ですが、 公立第一志望ならなおさら受験しておこうと、理由を添えて話してきました。 その意味合いを受け止めてもらった結果、8割を超える生徒から申し込みがあり、 最後まで攻めていくんだという意欲的な姿勢を感じています。 ラストの北辰は偏差値や判定だけでなく、 最終的に何をどうテコ入れすべきかの判断材料として、十二分に活用してください。 さて受験生たちの追い込み錬成がいよいよ始まります。 スケジュールをお知らせにて渡していきますので、 志望校の最終合格に向けて出せる力のすべてをぶつけていきましょう。 15期生一人一人の本気を見せてください。

2018.01.08

-

現中2生の実力

16期生にあたる現中2生たちの志望校を見てみると、 現時点ではかなり高いレベルの高校名が並んでいます。 公立御三家やss65超えの高校がぞろぞろという感じです。 そして凄いのは、それらは彼らにとって決して無謀な志望校ではなく、 十分合格可能な高校なのだということです。 全員がここに進学できたらいいね・・と消極的に考えずに、 それぞれがこの第一志望校に進学できるように(進学することを前提に)、 塾としても率先して手を打ち、強く牽引していきたいと考えています。 ハイレベルに対応した特別ゼミ、学校選択問題対策なども、 北辰の成績や志望校状況などを見ながら早めに組み入れていく予定です。 16期生には小6特別コースから一緒にやってきたメンバーがかなりいて、 学年ひと桁順位の経験者もすでに7名いる学年です。 今後の課題は理社の徹底した錬成と入試に向けた総合力の強化、 さらには学校選択問題に対応した応用レベルの演習です。 定期テストだけでなく、入試に視点を置いた攻めの指導を並行していきます。 公立難関校を目指している外部の生徒たちにとっても、 来年はより手応えのある学習環境や知識・技術の提供ができそうです。 塾生たちの指導の質を保つためにも、来年度も、 外部生はある時期で受け付けをストップする予定です。 意識の高い仲間たちと共に学力を磨いていきたいと思う方は、 ぜひ早めにお問合せください。

2018.01.07

-

自習は集中して

自習する生徒がかなり増えています。 特に今年は受験生だけでなく、 中2生たちが頑張っている姿をよく目にします。 教室を利用して自分の課題と向き合うことは良いことですが、 自習は、自分が集中できる時間を作ることに徹することが大切です。 友達と席を並べて取り組むと、必ずロスが生まれます。 勉強会と称して誰かの家に集まるケースほどではないにしろ、 不要な会話ややり取りが生まれるのは必定でしょう。 なので自習をするからには、 「自分自身の集中時間をいかに保てるか」ということにこだわるべきでしょう。 先日も中3生に注意しましたが、 いつものメンバーで固まって馴れ合いのような空気を作ってはいけません。 自分で環境を替えていく努力をしてください。 特に受験生はこの先の仕上げ方が受験結果に直結するわけですから、 ぜひ怖いくらいに集中する“本物の”受験生の姿を見せてくれると嬉しい。 イヤホンをしながらやるのもいけません。 そういう物がなくても集中できる習慣やリズムを身に付ける努力をしてください。 もうそういう調整をすべき時期なのです。 入試直前の自習にギアを入れ、圧倒的な時間を自分に託し、 一気に成績を上げていく生徒が毎年数名います。 今年はそういう生徒が何名出るか楽しみにしています。

2018.01.06

-

少しずつ+年賀状

広告の折り込みをほとんどしない塾ですが、 ご紹介などを通じて問い合わせを定期的に頂いております。 昨年の春に手製のチラシを少しだけ撒きましたが、 その後は夏、秋、冬と宣伝はまったくしていませんでした。 階段下に案内の設置もなく、のぼりも立てず、 きっと多くの方に「この塾やっているのか?」と思わせたことでしょう。 なので、チラシで宣伝しないのならせめて教室入口だけでもと、 少し活気のある状態に改善してみようかと思っています。 まあ、徐々にですが・・ 年賀状をくれた生徒たち、ありがとう。 書いた言葉が実現するよう、みんなで頑張っていきましょう。 あと9期生卒業のYさん&お母さん。 素敵な賀状どうもありがとうございました。 もうとっくに成人なんですよね。 立派になられた美しいお姿に感服です。 また遊びにいらしてください。

2018.01.05

-

2018年授業開始

明日5日より新年の最初の授業が始まります。 年度初めでもあり、みな気を引き締めて出席してください。 冬期講習の続き(あと2日)も始まります。 決められた時間帯に合わせて集合してください。 自習は朝9時から終日可能です。 塾を上手く利用し、 冬休みのうちに新学期の勉強のリズムをつかんでおきましょう。 中3北辰の申し込み期限が迫っています。 急いでください。 中3生は調査書の開示の提出も忘れずにお願いします。

2018.01.04

-

私立は通過点

私立高校の出願がそろそろ始まります。 入試まで20日を切ってくると、しっかりと準備をしておかなくてはと思うでしょうが、 私立高校の併願に関しては確約さえ取れていれば、 それほど入念に準備しなくても大丈夫です。 過去問を点検し、出題傾向を知り、 軽く解いてみて問題量による時間配分の確認などをしておけば十分です。 過去問を教室に持ってきては連日解きまくり、 点数が悪いからと不安しまくっている生徒がたまにいますが、 できたらその時間を公立高校の準備に宛がいましょう。 過去問で6割取れなきゃ・・・というのは、 確約のない大学付属などのチャレンジ校の場合です。 普通の併願の場合は“普通に”受検すれば心配いりませんので、 むしろ第一志望である公立受験のリズムを大事にしてください。 特に私立の入試科目にない理社を暫く放置すると、感覚が鈍るので注意です。 公立入試まであと残り56日となりましたが、 慌てることなく、これまでの学習の点検を最優先してください。 新しいことを知るよりも、すでに知ったことの定着点検が先です。 1月は特にそういう取り組みが大切なので、 手順を間違えないようにしましょう。

2018.01.03

-

中2プロジェクトは月後半から

昨年末に渡していくはずだった「中2学力強化プロジェクト」の課題は、 1か月ほどずらして1月下旬に渡していく予定です。 内容は知識事項の確認チェックが主で、点検しながら暗記し直してもらい、 その後テストで達成度を見るというものです。 現中2生は、3月に最初の北辰テストがあり、その後4月にも予定されています。 プロジェクトはこの春の北辰に向けて一定の成果を出すための取り組みであり、 この中2の段階で見直し点検をし、少しでも前進しておくことで、 その後の北辰や学力テストに繋げていくという目的もあります。 もし時間があるのなら、今のうちに全体の復習を進めておきましょう。 何もしていないのとでは課題への喰いつきも違ってきます。 教科書を熟読し、ワーク等で要点を押さえておくだけでも違います。 壮大なノートまとめは要りません。 知識はノートに仕舞うのではなく、頭に入れることを意識してみてください。 そして引き出す(アウトプットする)練習をすることです。

2018.01.02

-

新年度

開校16年目の年が始まりました。 これまでの多くの方々のご支援に感謝し、 また新たな年を迎えるにあたって、この教室で何ができるかを考えながら、 一つずつ丁寧に実行していきたいと思っております。 現在教室は、中学生専門として中1~中3までのクラスを設け、 小学6年生は特別指導にて受け入れておりますが、 今年の春からの新年度の体制については、まだ色々と検討している最中です。 変更の有無にかかわらず、後日確定次第お知らせしてまいります。 現在通っている生徒たち。 今年も頑張りましょう。 3か月後には新しい学年が待っています。 どんな感じでその未来を迎えられるか、 この年頭からしっかり考え、できることをこなしていきましょう。 教室は頑張る生徒たちを応援します。 ※教室は4日まで休校、5日から冬期講習と授業が再開します。 初日金曜の時間割には注意してください。

2018.01.01

全32件 (32件中 1-32件目)

1

-

-

- 高校生ママの日記

- 高校三年生の進路決定について~vol.…

- (2025-11-26 08:10:03)

-

-

-

- 高校生活~生徒の立場から・親の立場…

- 大宮科学技術高校

- (2025-10-20 13:16:42)

-

-

-

- 子供服ってキリがない!

- 【クーポン利用で29,800円!11/20 20…

- (2025-11-27 23:10:03)

-