PR

Keyword Search

Comments

New!

Gママさん

New!

Gママさん2025年版・岡山大学…

New!

隠居人はせじぃさん

New!

隠居人はせじぃさん続日本100名城東北の… New! オジン0523さん

ムベの実を開くコツ…

noahnoahnoahさん

noahnoahnoahさんエコハウスにようこそ ecologicianさん

Calendar

南米の旅六日目のいよいよ今日は、待望のマチュピチュ観光である。

昨夜は高度順応の為、クスコより標高の低い2800mのウルバンバにて宿泊。

3000mを切ると高山病らしき弱い症状もだいぶ楽になった。

ちなみにウルとはケチュア語でミミズを意味し、バンバは谷なので直訳するとミミズの谷の意。

これはウルバンバ川の水の流れから由来しているそうだ。

ここはインカ時代では聖なる谷とされていた。現在ではクスコの人々にとっての保養地。

現在、人口約2万人の村、主に農業と観光で生計をたてているという。

モーニングコールが3:15であったが、早めに起き日本から持参のカレーを食べる。

我が腕時計は、標高 3040mを示していた。

準備を完了しホテルの外へ出て、暗い中「HOTEL ROYAL INKA PISAC」の看板を見上げる。

ホテル前には近郊の観光写真が。

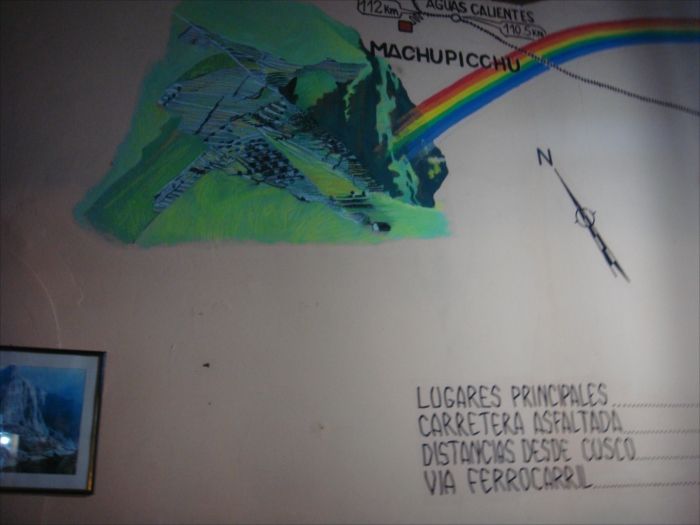

ホテルのロビーには、PISAQ(ピサック)からマチュピチュまでのルート図が描かれていた。

数字はCUSCO(クスコ)からの距離、ピサックの32kmはクスコから。

OLLANTAYTAMBO(オリャンタイタンボ)

これからバスで、オリャンタイタンボへ向かうが、距離は、97-32=65kmか。

MACHUPICCHU(マチュピチュ)

オリャンタイタンボから高原列車でマチュピチュへの距離は、110.5kmとなる。

ホテルの暖炉。

ホテルを4:30に出発、バスは約1時間悪路の中真っ暗な山道をウルバンバ川に沿って走り、

列車の出発点であるオリャンタイタンボ駅へ無事予定時間に到着。

早朝出発のため旅友の皆さんはバスに揺られて爆睡

重いスーツケースはバスに預け、必要なものだけを持ちバスを降りる。

駅舎内には早朝のため人影は殆どなし。

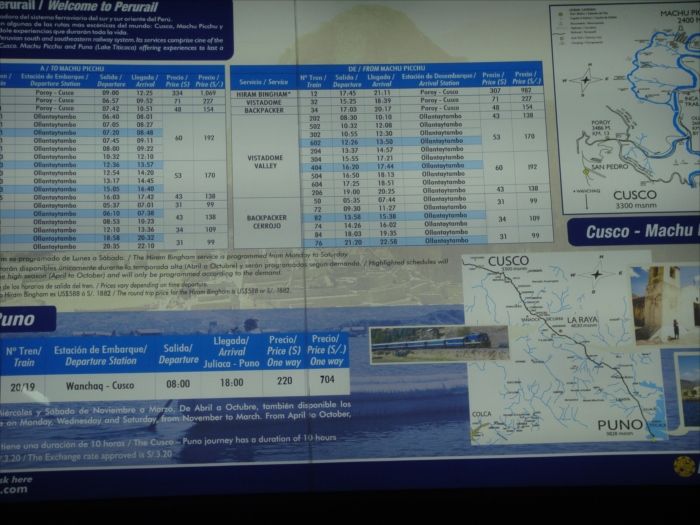

ペルーレイル(Perurail)の時刻表。

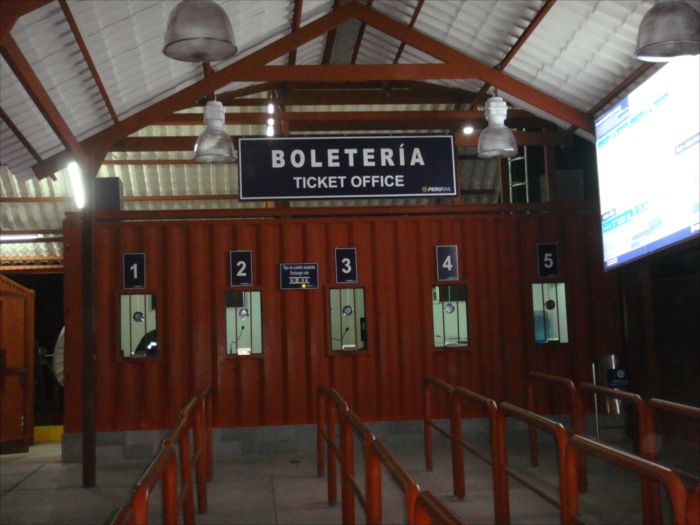

オリャンタイタンボ駅のチケット売り場(BOLETERIA)。

まだ早朝で人が殆どいなかった。

駅前にはカフェがあり、既にOPENしておりピザ、エスプレッソを販売。

ビスタドームと呼ばれる列車で、オリャンタイタンボ駅からマチュピチュのふもとにある

アグアスカリエンテス駅まで向かうのだった。山の上には満月が。

時刻表を見ると

クスコ ⇔ マチュピチュ間は、3本あり所要時間は約3時間。

オリャンタイタンボ ⇔ マチュピチュ間の本数は、多数ある、所要時間は約1時間半。

利用便は6:10発。座席は指定席制。進行方向右側後ろ向きが私の席。

切符は乗車時回収されてしまうとのことなので、写真に撮った。金額はUS$39。

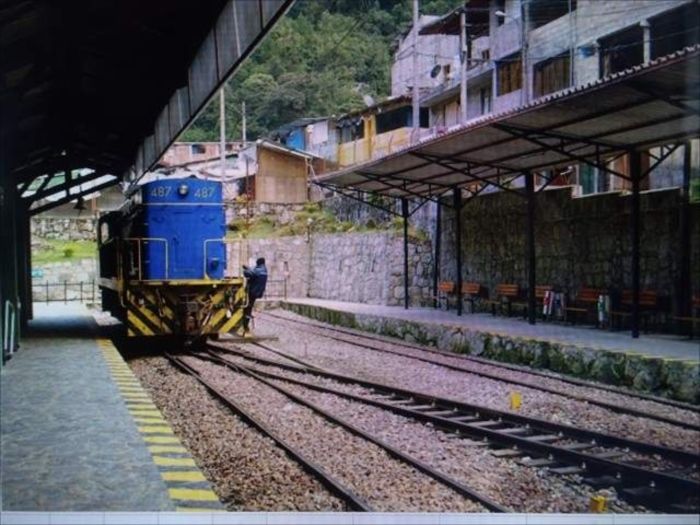

もちろんディーゼル機関車。

車両にもペルーレイル(PERURAIL)の文字が。

列車は予定時間に出発、直ぐにチケットの確認に。

オリャンタイタンボ駅を出発して、最初はのどかな畑の風景とか雄大なアンデスの

山の景色が続き、右側もまんざら悪くないなと思っていたら、左側は、もっと絶景。

そのうち右側は、崖ばかり。

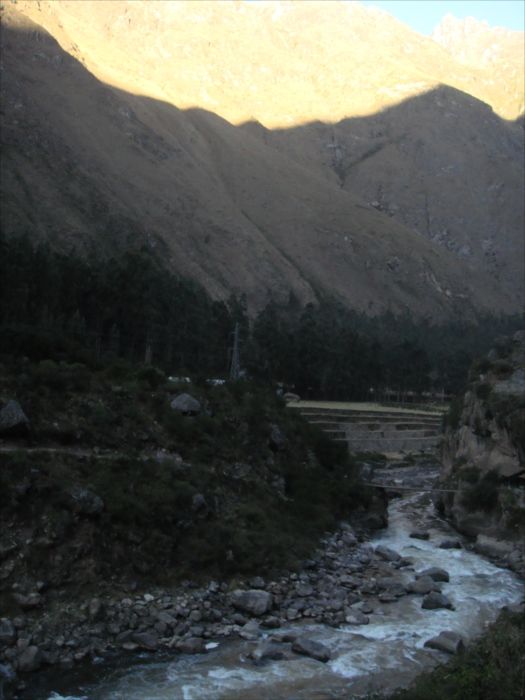

現地添乗員の了解をもらい、左側の空席に移動。左手のウルバンバ川の流れを満喫しながら、

途中右手のアンデスの山々を楽しんだのであった。

雄大なアンデスの山には積雪が。

西の空には満月を過ぎた月、今日も一日天気が良さそうでひと安心。

この駅で下車してインカ道へ向かう人が多くいるのであった。

線路が単線のため、停車してオリャンタイタンボ行き列車を待つ。

待っていたオリャンタイタンボ行き列車とすれ違う。

列車はウルバンバ川沿いをゆっくりと進む。

約1時間30分ほどで目的地のアグアスカリエンテス駅に到着。

列車はここで折り返すのでディーゼル機関車は方向転換するのか。

マチュピチュ村にある、標高約2000mマチュピチュ駅(アグアスカリエンテス駅)。

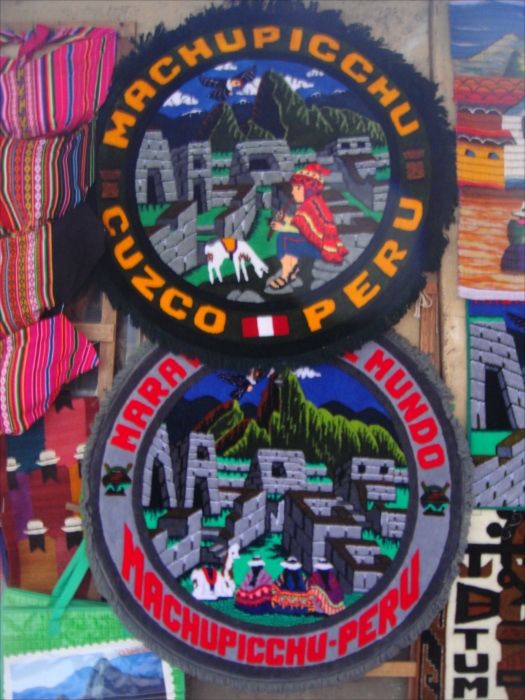

駅前にある土産物屋の脇を抜けてバス乗り場に向かう。

土産用ペナント。

ケチュア語で「温泉」を意味するだけあって、マチュピチュ村の中央にはウルバンバ川が

流れており、20分ほど歩いて山の中に入っていくと、露天風呂の温泉があると。

アグアスカリエンテス駅からマチュピチュ遺跡へのバス料金。

遺跡へのアクセスは専用シャトルバスで行くことになる。往復で14$と。

まだ早朝の為かバス乗り場までの土産物屋は殆ど開店していない。

山が幾つも見えたが、どの山の上にマチュピチュがあるのか?

専用バス乗り場へ歩いて移動し、いざマチュピチュヘ!!バスは出発!

最初は、川沿いの平坦な道を少し進み、橋を渡ったところに「Machupicchu」の看板。

バスは、ハイラムビンガムロードと呼ばれる坂道を登り始めた。まるで日光のいろは坂状態。

天気は快晴。バスの窓からは、アンデスの素晴らしい山々と青い空そして僅かな白い雲が見渡せ、

絶景そのもの。

そして、遂に待ちに待ったマチュピチュの姿が目前に現れたのであった。

バスの中から思わず歓声が上がった。白人はこう言うときにもやけにうるさいのであった。

バスは、マチュピチュの入り口に到着。

ここで手洗いを済ませた。

男性トイレは個別の便器はなく厠状態。

前方にレストランが。その下がマチュピチュへの入口。

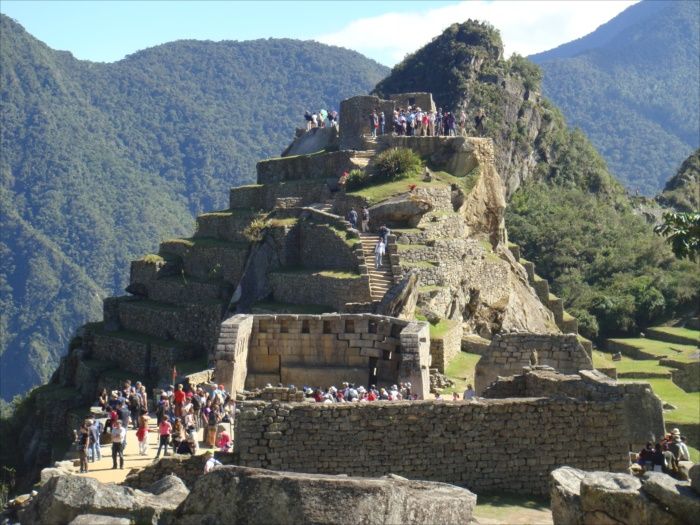

最初に、『見張り小屋』へ向かう。この見張り小屋に向かうのがかなりの階段。

しかし上り終わったそこには、マチュピチュの全景が。綺麗!!絶景!!!

本当にガイドブックと同じ。山の上にこんな大きく美しい遺跡があるのが摩訶不思議。

よく見る「空中都市マチュピチュ」が目の前に。

山の中にぽっかりと浮かんで見えるような、景色は、まさに絶景。この景色が見たかった。

この景色のために、はるばる日本から来たのだ。

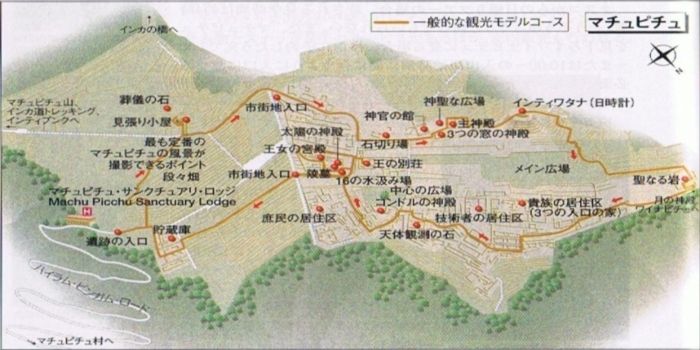

マチュピチュ遺跡 観光案内図。

【 https://ameblo.jp/buron2000/entry-12038996429.html

】より

マチュピチュ(老いた峰)は 「空中都市」または「失われた都市」と呼ばれている。

15世紀前半スペインにより インカ帝国が征服されると スペイン軍はインカの都市を

ことごとく破壊し尽くしたが 標高2400メートルに造られたこのマチュピチュは

スペイン軍に見つかることなく ほぼ無傷のまま残されたのだ。神秘的で幻想的で夢の世界。

宮崎駿監督の作品「天空の城ラピュタ」のアニメはここマチュピチュをモデルにしたのだ。

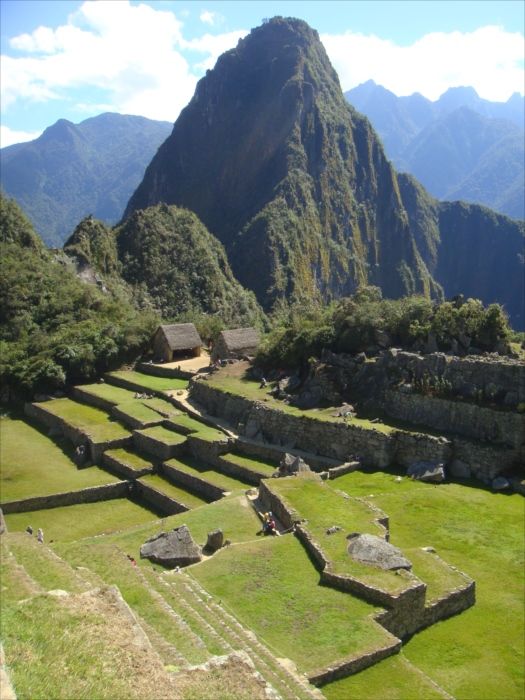

マチュピチュの総面積は5キロ平方メートル 、そしてその3分の2が山の斜面を利用した

段々畑の農地になっている。岩は石切場から運んだことは理解できるが、農地の土は

いったいどこから運んで来たのだろうか?

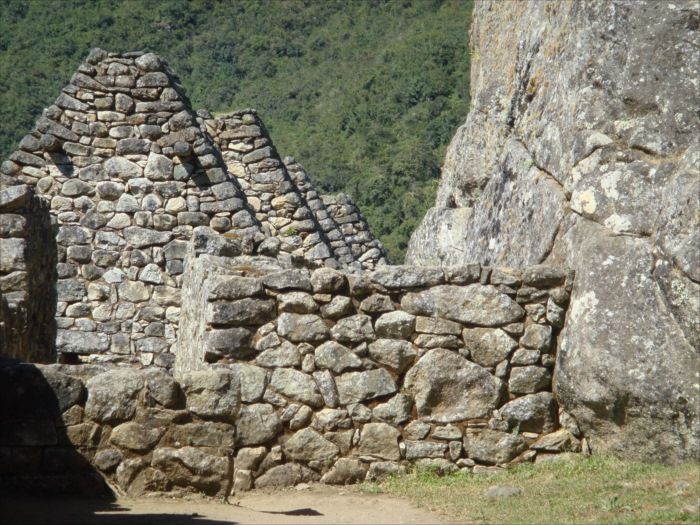

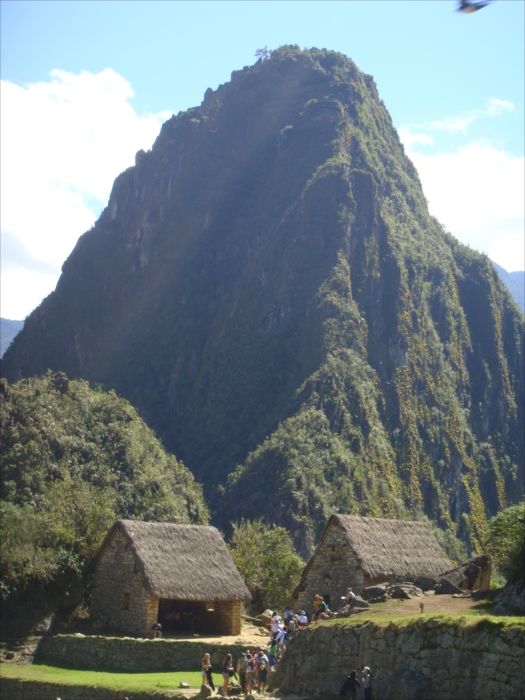

まずは、貯蔵庫・コルカ Colca。

この貯蔵庫・コルカ Qollqa (Colca) は、インカ帝国当時、とうもろこし、ジャガイモ、

キヌアなどの穀物、乾燥させた肉や農具などが保管された場所であった。

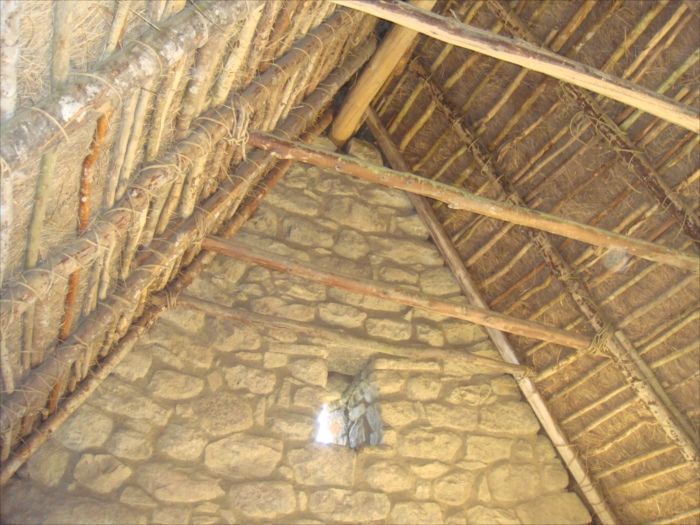

木造の屋根の部分は、当時の建設方法で、再建されていた。

下側の屋根が復元された貯蔵庫とワイナピチュ。

マチュピチュの街の最も高い位置にある「見張り小屋」を見上げる。

「見張り小屋」は、下界からやってくる人々関所のような場所であった。

Wayrana ウアイラナという3つの壁のみで建設された建設物となっている。

太陽の光や、ほら貝の音などですばやく伝達していたとのこと。

この隙間から見張っていたのであろう。

「見張り小屋」の屋根。

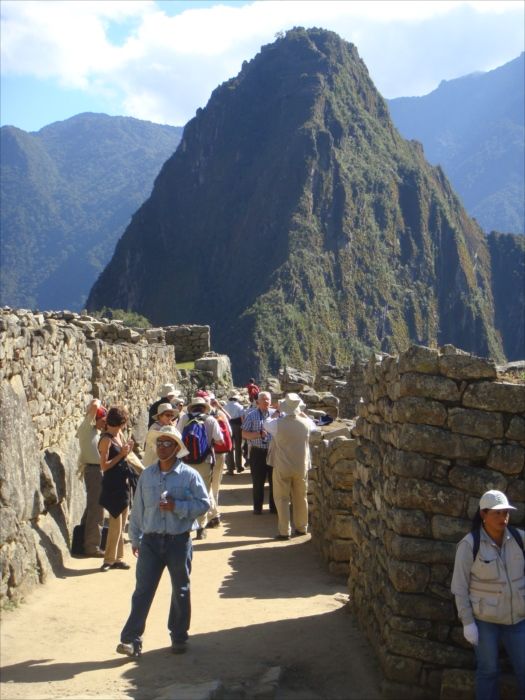

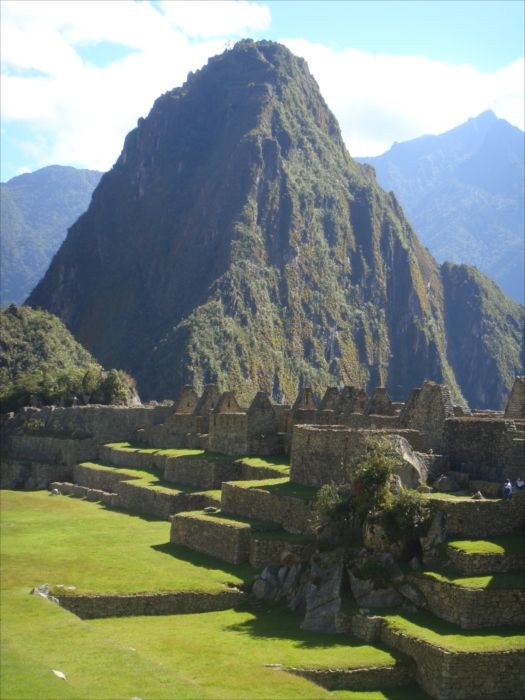

「見張り小屋」から見たワイナピチュ。マチュピチュの山の反対側にあるのがこの山。

ワイナピチュの意味は『若い峰』とのこと。この山の頂上にはインカの建造物があり、

周辺は段々畑に囲まれていた。望遠鏡で覗いてみるとこの山を登っている人が

尾根づたいに見えたのであった。一日の登山者人数を制限しているとのこと。

ズームでワイナピチュを。

遺跡の発見はアメリカ人の考古学者ハイラム・ビンガム。1911年、ビンガムはインカの都市ビル

カバンバの調査に来たところ、廃墟と化したマチュピチュを発見した。残念ながら、幻のビルカ

バンバではなかったが、いずれにせよすばらしい発見であったことには間違いない。

見張り小屋から段々畑を見た。この一段を借りて野菜栽培が出来ればと・・・・。

『インカトウ』農園と名付け、札を立ててみたくなった。

「儀式の岩」。

空中都市マチュピチュ遺跡から当時旅をする人などが旅路健闘を祈って、リャマなどの犠牲を

捧げた石。周囲には墓地があったのだと。

空中都市マチュピチュ遺跡に入るためにも犠牲を捧げたのではないかといわれていると。

上部は平らな台のような岩。そしてその横には3段の階段が。

これは、インカの遺跡には「3」を現すものが多くあるのが特徴で、

「天上(宙)」「地上」「地下」という3つの精神的な世界観があったのだと。

天と地上世界を結ぶ神が「コンドル」、地上世界を結ぶ神が「ピューマ」、地下世界を結ぶものが

「へび」と考えられていたのだと。

採石場とその下に段々畑が見える。段々畑はかなりの勾配である。

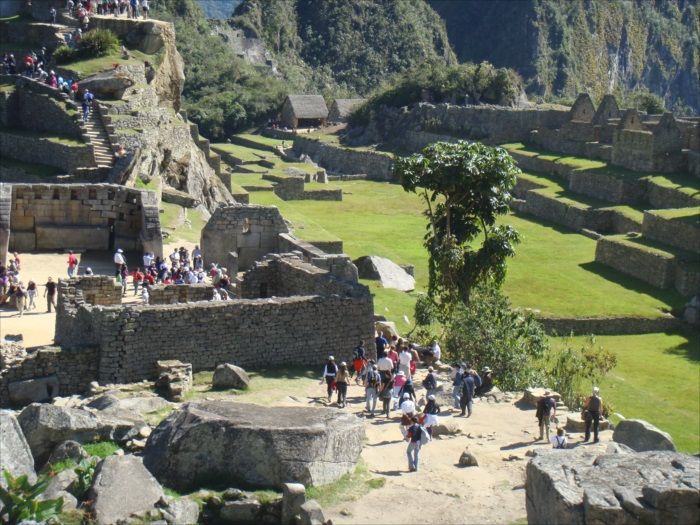

市街地の入り口及び街の全景が見える。

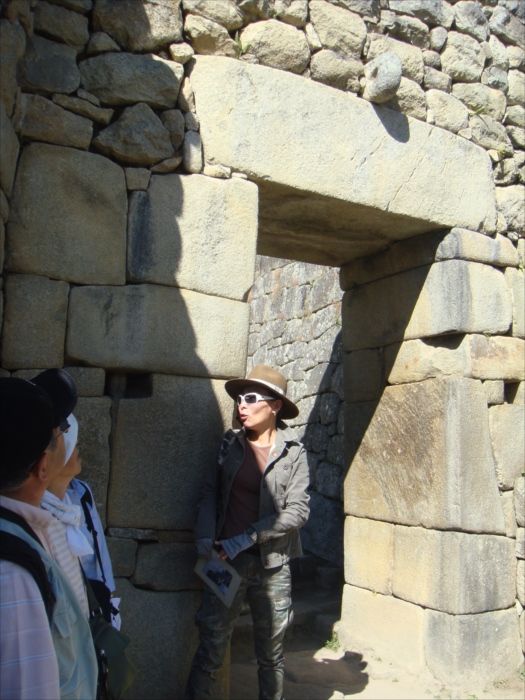

これがマチュピチュ市街地の「正門」。

しっかりした大きな石により門が組み上げられていた。

この正門を内側から見ると扉が取り付けられるように細工がされていることが分かると

現地添乗員から。門の上部には縄を通すために使用しただろう輪が。

門の左右には石に窪みが作られており、中にはやはり縄をかけることができるように

石の棒が立っていた。

これらを使用して縦棒、横棒で正門に扉を固定したのだと。

同様の仕組みは同じマチュピチュ内の王女の宮殿の横の通路にも見ることが出来たのだ。

上記の正門の扉の固定方法を絵付きで説明してくれた現地添乗員。

「正門」越しにワイナピチュを見る。

「正門」の内側。

「正門」をくぐると前方にワイナピチュが堂々と。

見張り小屋の下にはスケールの大きな段々畑・アンデネスがあることが解る。

左手の山々を見ながら進む。

段々畑・アンデネスを振り返る。

「石切り場」には大きな岩がゴロゴロと。

サクサイワマン遺跡は別の場所から石を運んできて建造されたのに対し、ここマチュピチュは

遺跡内に石切り場が残っているのであった。

手前から「石切場」、「神官の館」、「神聖な広場」、「主神殿」そしてその横に

「3つの窓の神殿」を見る。

「主神殿」をズームで。

その手前に「聖なる広場」も。

「居住区」。

「居住区」。

「居住区」。

正面に「主神殿」そして多くの観光客の姿が。

「中央広場、メイン広場」を人のいない瞬間に。

民家の三角屋根とワイナピチュの勇姿。

「神官の館」が正面に。

「神聖な広場」。

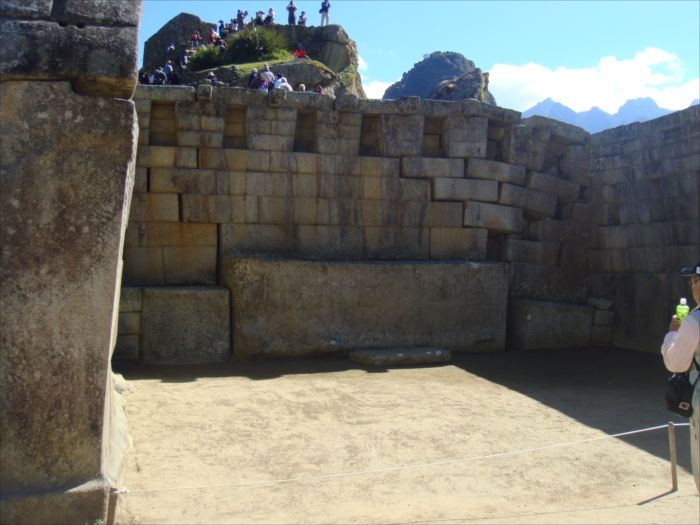

そして「主神殿」に到着。

主神殿はマチュ・ピチュの中でもいちばん重要な神殿と言われており、3つの窓の神殿と広場に

面している。

壁には17個のニッチ(飾り棚のような意匠)が設けられており、ミイラが置かれたとも言われて

いるが真相はとのこと。

この地域の石組みに使われる石は、通常は多角形であることが特徴なのだが、主神殿の

石組みの石はすべて四角形をしている。神聖な場所には、四角く表面が滑らかな石を

使ったためだとも伝わっていまるのだと。

「主神殿」の右側の石が下に傾いている。地盤沈下が発生しているとのこと。日本の大学の

教授がこの地盤沈下調査を行っているとのことだ。途中地盤沈下測定のワイヤーが

張られていた。

「三つの窓の神殿」。

これらの岩石は、綿密に磨き上げられ積み重ねられていた。

「三つの窓の神殿」は、神聖な広場に面し、「主神殿」の隣にあった。

名前の由来は、文字通り3つの窓があったため。

三方を囲む壁のうち東側の壁に、台形の窓が3つ。両端には閉じられた窓が2つ。

3つの窓は、夏至の日の出の位置を完璧に示しているともいわれているのだ。

窓のある壁の向かい側には、「チャカナを模った岩」があった。

「チャカナを模った岩」左右に3つの段を持つ岩は、冬至の日に、太陽の光を浴びた

岩から延びる影が"チャカナ"と呼ばれるインカの世界観わ表すシンボルの形を作り出すと。

「南十字星」。

この長斜方形の形は南十字星を表しているとのこと。私の腕時計の磁石を

近づけてみると、なるほど東西南北を正確に指していた。研究者の中には、ここで

天体観測を行ったと考える者もいるようだ。

北東方向の渓谷を見下ろす。

西方向の街並み。

「日時計(インティワタナ)」。

突き出た角柱の高さは36cm。それぞれの角が東西南北に向いている。

当時は太陽が消えないように、太陽を繋ぎとめるものとして、太陽信仰の重要な礼拝所で

あったと考えられていて、角柱の影の組み合わせで春分・秋分、冬至・夏至を判断したと

推測されているとのこと。

マチュピチュ遺跡市街区域で一番高い場所に造られたという点を考えると、

当時のインカの人々が太陽に近い場所を神聖な場所と考えていたのであろう。

ワイナピチュを再び。

この山は断崖絶壁で急勾配のため、上級者向きの登山コースとなっているのだと。

広場の先の段々畑は、花粉分析の結果数多くの植物を栽培していたことがわかっており、

インカの人たちによる農業試験場だったのではないかと言われているのだと。

遠く下にはウルバンバ川が流れていた。

段々畑へ降りる急な階段である。

山頂には白き雪が。

民家の屋根の石積みが並ぶ。

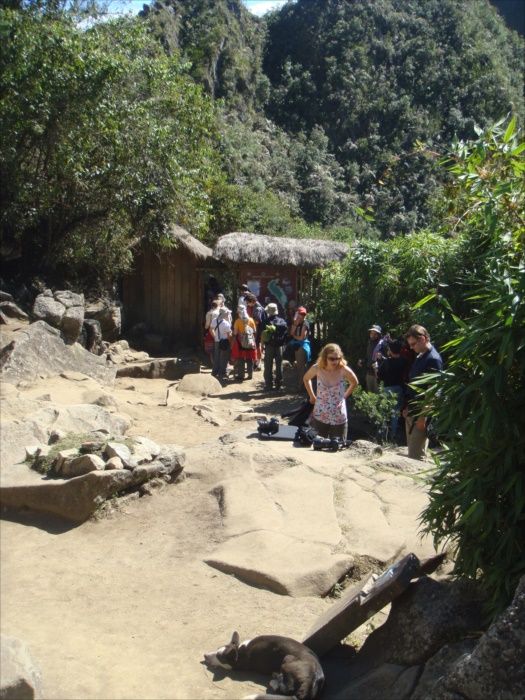

ワイナピチュ山の入口には小屋が。

ワイラナ(準備室)。

「聖なる岩」。

向こうの山の形を写しているとか、猫を象ったとか色々言われているようだ。

そう言われると、傾斜こそ違うが良く似ているようにも思えた。

ワイナピチュ登山への入り口。ワイナピチュに登るのは登山人数の制限があるので、

朝早くこないと登れない場合が多いという。

傾斜の山へと続く建造物の扉と窓は東の方向を向いており、「貴族の居住区」をズームで。