PR

Keyword Search

Comments

【甥のステント挿入…

New!

Gママさん

New!

Gママさん2025年版・岡山大学…

New!

隠居人はせじぃさん

New!

隠居人はせじぃさんムベの実を開くコツ…

noahnoahnoahさん

noahnoahnoahさんエコハウスにようこそ ecologicianさん

Calendar

足利氏邸宅跡を出て、車で5分ほどの場所にある足利学校に向かう。

足利学校は平安時代初期、もしくは鎌倉時代に創設されたと伝えられる中世の

高等教育機関。室町時代から戦国時代にかけて、関東における事実上の

最高学府であったとのこと。

享禄年間(1530年頃)には火災で一時的に衰微したが、第7代庠主、九華が北条氏政の

保護を受けて足利学校を再興し、学生数は3000人と記録される盛況を迎えたと。

この頃の足利学校の様子を、キリスト教の宣教師フランシスコ・ザビエルは

「日本国中最も大にして最も有名な坂東のアカデミー(坂東の大学)」と記し、

足利学校は海外にまでその名が伝えられた とウィキペディアに。

足利学校入り口の入徳門。『入徳』の額が挙げられていた。

入徳門は、寛文8年(1668)の創建とのこと。

入徳門をくぐると、さらに先にもうひとつ門が。学校門。

こちらの門も入徳門と同年代の創建。足利学校のシンボルともいえる風景。

「足利学校入学証」と記された入場券を受け取り、学校門をくぐる。

額には「學校」とのみ。日本で最初の学校だったので、足利學校の『足利』は不要?

校庭の真っ赤に紅葉したモミジが迎えてくれた。

杏壇門。

この門も先の門と同年代の創建。

門の名前は、孔子が弟子に教えた場所に杏の木が植えられたことに由来すると。

孔子廟

杏壇門をくぐると、大きな瓦屋根が見事な孔子廟が眼前に。

創建は、これも各種の門と同年代とのこと。

中国明朝の時代の聖廟を模して創られたと。

現存する孔子廟としては、日本最古のものと。

孔子廟の中には、孔子像が祀られていた。

孔子の坐している姿は珍しいものであるとボランティアのオジサンの説明。

杏壇門を孔子廟側から。

見事な南庭園。

築山の配置、池の形状等心和むのであった。

庭園の前にある茅葺の大きな屋根の建物が方丈。

梁間(はりま)11m、桁行(けたゆき)17m、軒桁までの高さ5m、外側の柱から

茅の先(軒先)までが2.8mとのこと。

方丈玄関。

本瓦葺きで唐破風が付いていた。

鬼瓦の「學」の字は足利学校を中興した上杉憲実(うえすぎのりざね)の筆跡を模写したものと。

庫裡(くり)。

先生や学生の日常生活の場として使われていたとのこと。

宥座之器(ゆうざのき)。

孔子の中庸の教えである

「虚なればすなわち傾き、中なれば正しく、満つればすなわち覆る(くつがえる)」

を体験できるのです。

すなわち容器の中が空の時は傾き、ほどよく水を入れると正しく水平を保ち、水をいっぱい

入れるとひっくり返り何も無くなると。

孔子は、「宥座の器」を見て、弟子達に「満ちてひっくり返らないものはない」と教えたと。

そして人間も同じであると。金が無いと気付かない内に卑屈になり被害妄想に。

しかしお金でも地位でも名誉でもなんでも欲しがり、独り占めすると反発が出て失敗すると。

金も、地位もほどほどに、相手に譲る心、謙譲の徳の大切さを教えているのであると。

お隣の国のフェリー

私も実際に器に水を注ぎ、「中庸の徳」「謙虚の徳」を実感させていただきました。

『水』⇒『積載荷重』と読み替えると、韓国フェリー・セウォル号転覆事故を思い出さずには

いられなかったのです。

これぞ『ケンチャナヨ(괜찮아요)文化』であると感じているのは私だけではないはず。

衆寮(しゅりょう)。

学生寮の畳部屋には多くの学びの書が展示されていた。

土蔵。

書籍以外で大切なものを納めていた蔵。

庠主の墓(しょうしゅのはか)。

「庠」とは学校を、「庠主」とは校長を意味するということを学んだのです。

室町時代、関東管領上杉憲実は、鎌倉円覚寺から僧・快元を招いて初代の庠主とし、

足利学校の経営にあたらせたとのこと。以後、明治元年までの430年間に23代の

庠主が在任。現在でも足利市の条例で庠主の職が定められており庠主がいるとのこと。

孔子廟の裏手には、このうち17人の歴代庠主の墓が。

竹林は涼しげ。

旨そうなタケノコがニョキニョキと。

遺跡図書館。

学校門を向かって戻ると、右手の木立の中に遺跡図書館が。

学校が廃校になった後、明治36年(1903)に図書館が開設されたと。

現在の建物は、大正4年のもの。

入口にはボランティアのオジチャン、オバチャンが声をかけられるのを

待っていました。

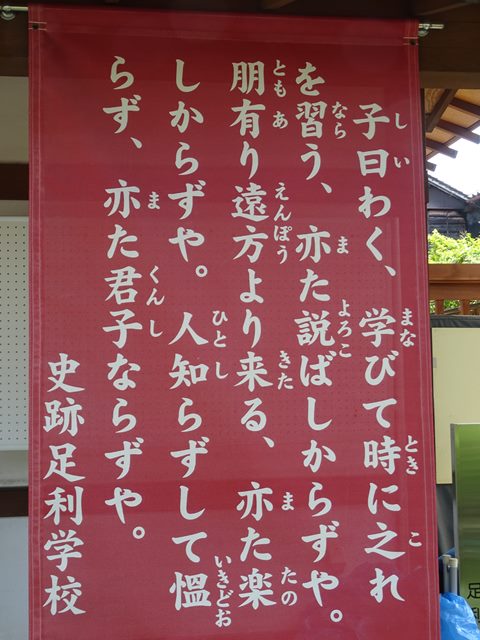

出口には有名な論語の冒頭の一節が。

吾曰く「いつからか楽することばかりが頭を過ぎる。新しいことは憶えられず、

物忘れもひどくなりて・・・・・。友人を大切にそして自分の見える化が肝要なり。」

日々これ精進あるのみを痛感。

-

牛久大仏へ(その3) 2025.11.19

-

牛久大仏へ(その2) 2025.11.18

-

牛久大仏へ(その1) 2025.11.17