PR

Keyword Search

Comments

New!

隠居人はせじぃさん

New!

隠居人はせじぃさん【時間が出来れば、…

New!

Gママさん

New!

Gママさん続日本100名城東北の… New! オジン0523さん

ムベの実を開くコツ…

noahnoahnoahさん

noahnoahnoahさんエコハウスにようこそ ecologicianさん

Calendar

鎖雲寺から150m程行くと須雲川を渡る橋が架かっていた。

本当の旧東海道はこの橋を渡りすぐ左へ急カーブし、「女転し坂」を登って

畑宿へ向かうのであるが、橋の手前から入る、「須雲川自然探勝歩道」を選択。

元箱根まであと6.2kmの表示。ようやく石畳巡りも後半戦に突入。

須雲川案内板。

大観山(たいかんざん、標高1015.2m)を水源とし、箱根湯本で早川に合流する本流と、

二子山を源流とする支流などからなる、早川水系の二級河川。

延長3.97km、ほぼ流路に沿って箱根新道が通っている。

旧東海道(県道732号)も畑宿付近までは須雲川に沿って造られており、

須雲川が流れる谷は箱根越えの要衝。

森の中の探勝道は良く整備されていた。

新緑の中、須雲川の流れを右下に見ながら森の中を歩く。

右下に須雲川を見ながら進むと、丸太の上を飛んで渡る橋。

雨が降るとこの場所は沢の流れに変わるのであろうか。

須雲川の水力発電所下の段差の白き流れ。

発電所のすぐ脇に流れる須雲川を渡る。

きちんとした道はなく流れの中にある石を選びながら歩を進める。

その先にはきちんとした橋はなく両岸の大きな石の上に架けられた丸太の木橋

が乗っているだけであり増水時は極めて危険なこと間違いなし。。

東京電力(株)の畑宿水力発電所の設備。

畑宿発電所脇のつり橋。

私が渡った木橋が渡れないときは、この吊り橋を利用して対岸へと渡ることに

なるのであろう。

坂を上っていくと箱根天聖稲荷大権現神社の大鳥居が右手に。

坂を下っていくと、またまた赤と金のピカピカな神社が現れた。

ここに本部がある新宗教の宗教法人。

信者は、神奈川県を中心に東京都や静岡県などに多く、現在一万人程度といわれていると。

ここも境内は撮影禁止とのこと。観光客、信者の姿は皆無であった。

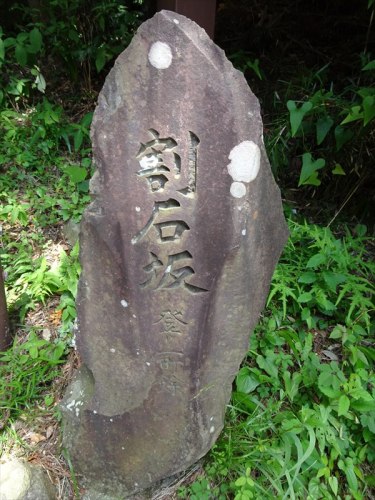

再び坂を上り旧東海道に出て進むと直ぐ右に『割石坂』 の石碑が。

割石坂の由来は、曾我五郎が富士の裾野に仇討ちに向う時、

腰の刀の切れ味を試そうと、路傍の巨石を真二つに切り割った所と。

『割石坂』 の石碑

割石坂を上って行くと、「これより江戸時代の石畳」の看板があった。

石畳には、江戸時代の石畳と修復された石畳が交互に。

江戸期の石畳は歴史を経て、表面が平らで歩きやすくなっていた。

急勾配の水力発電所の導水鉄管。

夜間に水を汲み上げ、電力消費の多い昼間にこの導水管内を落下させて

発電する水力発電。

新緑の中で爽やかな白い帯。マイナスイオンの世界に迷い込んだ如し。

割石坂の石畳が終わると旧街道は再び県道732号線と合流し、ほんの少し歩くと

左手下へと旧街道が分岐する場所に達する。

ここが「大澤坂」への下りで、ガードレールの切れ目から谷へと下りて行く。

![500_33752950[1]_R.jpg](https://image.space.rakuten.co.jp/d/strg/ctrl/2/88fd5778f360c04143e99862fb41b0d67d7e2d61.15.2.2.2.jpg?thum=53)

鬱蒼とした杉木立の中を、ここはあまり整備されていない?下り坂を進む。

再び県道732号線に合流し、歩いて来た道を振り返る。

少し県道を戻ると、箱根の伝統工芸である寄木細工の創始者、

石川仁兵衛の墓の入口の案内柱が。

江戸時代末期に仁兵衛が住んでいた箱根畑宿集落の入り口付近、千鳥橋の上にある。

そして私を迎えてくれたのが「畑宿」の集落。

畑宿の道祖神前を通過。

畑宿本陣跡。

畑宿の本陣は屋号を茗荷屋と呼ばれた名主の本屋敷跡。

畑宿は、今から百二、三十年前の江戸時代の中期には本街道の「間の宿」として

今より多く栄えていた集落で、郷土の伝統工芸「箱根細工」が生まれ育ったところ。

畑宿で木地細工が作られた記録はかなり古く、小田原北条氏時代までさかのぼると。

江戸時代畑宿は箱根旧街道の間(あい)ノ村として栄え、たくさんの茶屋が並び、

名物の蕎麦、鮎の塩焼き、箱根細工が旅人の足を止めたのだと。

寄木細工「浜松屋」の前に置いてある「桂神代」。

火山の噴火や大地震の土砂で何百年、何千年と埋まっていた埋もれ木。

この木は樹齢約300年と。

明治天皇御駐蹕之址碑。

畑宿寄木会館。

畑宿寄木会館は箱根町観光協会がやっている、箱根の伝統工芸品の寄木細工の展示、

即売や製作実演をやっている観光施設とのこと。

この日は休館日?

『畑宿』と書かれた説明板とその裏には公衆トイレが。

箱根旧街道一里塚の案内板。

畑宿一里塚。

江戸時代旅人の目印として徳川幕府が作った、日本橋から数えて二十三里目にある塚。

箱根町の中では、湯本茶屋、畑宿、箱根の3か所にあった一里塚の中で、唯一その形態を

とどめるもの。標識樹として、塚の頂上に、畑宿から見て右側の塚には樅(もみ)の木を、

左側の塚には槻(けやき)の木が植えられていた。

左側の塚には槻(けやき)の木。

右側の塚には樅(もみ)の木。

芹沢光治良の文学碑。

『箱根路や 往時をもとめ 登りしに 未来の展けて たのしかりけり』

箱根七福神の大黒天の守源寺に立ち寄る。

日蓮宗寺院の守源寺は、高榮山と号す。乗善院日連上人が寛文元年(1661)に創建。

大黒天。

再び、畑宿の一里塚は、江戸日本橋から23里目に当たるもの。

山の斜面にあるこの塚は、周囲を整地した後、直径が5間(9m)の円形に石積を築き、

小石を積み上げ、表層に土を盛って、頂上に標識樹を植えたもの。

一里塚は、旅人にとって旅の進み具合が分かる目印であると同時に、塚の上に植えられた木は、

夏には木陰をつくり冬には寒風を防いでくれる格好の休息場所であったと。

塚の先右手に畑宿の箱根旧街道一里塚 江戸から23里の石碑。

再び石畳の坂を上る。

箱根新道の上部を渡る。

-

藤澤浮世絵館・「御上洛東海道と幕末の浮… 2020.08.14

-

藤澤浮世絵館・「御上洛東海道と幕末の浮… 2020.08.13

-

藤澤浮世絵館・「御上洛東海道と幕末の浮… 2020.08.12