PR

Keyword Search

Comments

【甥のステント挿入…

New!

Gママさん

New!

Gママさん2025年版・岡山大学…

New!

隠居人はせじぃさん

New!

隠居人はせじぃさんムベの実を開くコツ…

noahnoahnoahさん

noahnoahnoahさんエコハウスにようこそ ecologicianさん

Calendar

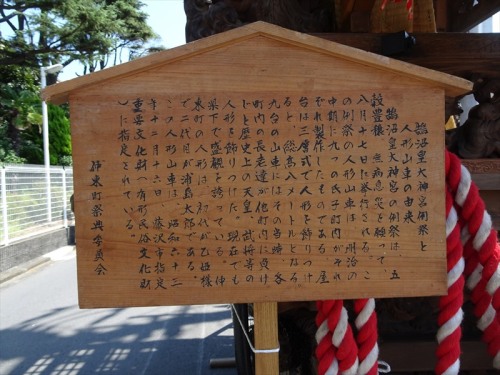

順番に山車を見学しながら写真撮影。

山車は3層式になっており、下段は破風屋根(はふやね)で精巧な彫刻が施され、

前面は囃子の座で大太鼓や笛、鉦が座るのだ。

2層、3層にめぐらした豪華な四方幕は頂上の人形の物語を描いていた。

人形山車は市の有形民俗文化財に指定。

まずは

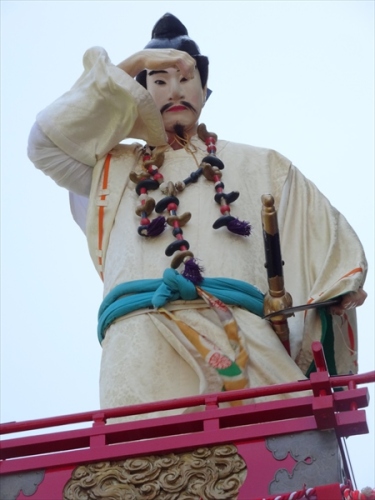

一番 宮之前町 那須与一像。

那須与一は、源氏と平家の「屋島の戦い」にて、平家が立てた扇の的を、

見事射落としたことで有名な源氏方の武士。

上段四方幕に描かれた那須与一。

与一は、馬を海に乗り入れたが、扇の的までは、まだ40間余り(約70メートル)もあり、

しかも北風が激しく吹いて扇の的は小舟と共に揺れていたと。

「南無八幡」と心に念じた与一が渾身の力で鏑矢を放つと、矢はうなりを立てて

飛び放たれ見事に扇の要近くに命中。扇は空へ舞い上がり、ひらひらと海へ落ちたと。

源 頼朝は、平安時代末期から鎌倉時代初期の武将、政治家であり、

鎌倉幕府の初代征夷大将軍。

鎌倉の海岸から遠く富士山を見ている姿であろうか?

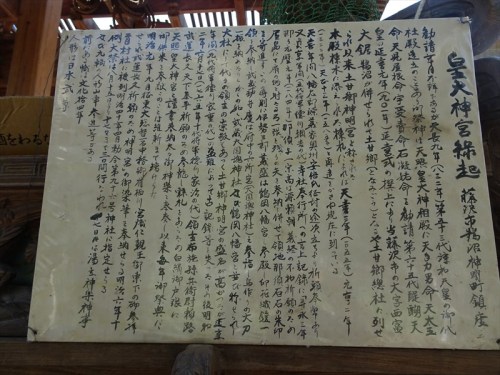

神武天皇は、日本神話に登場する人物であり、古事記や日本書紀は

日本の初代天皇であり皇統の祖と。

人形は、神武東征神話のなかの象徴的な場面である金鵄(きんし:金色のトビ)が

とまった弓を手にしていた。

胸には三種の神器の八咫鏡(やたのかがみ)?をぶら下げていた。

八咫鏡は天照大神が天の岩戸に隠れた岩戸隠れの際、作ったという鏡。

上段四方幕。

左手には源氏の家紋の「笹竜胆(ささりんどう)」の紋章が描かれていた。

ジンギスカンの紋章がこの笹竜胆に酷似しているので、ジンギスカン=源義経 説の

一つの根拠になっているとのことではあるが・・・・・。

源義経は、平安時代末期の武将。鎌倉幕府を開いた源頼朝の異母弟。

兄・頼朝が平氏打倒の兵を挙げる(治承・寿永の乱)とそれに馳せ参じ、

一ノ谷、屋島、壇ノ浦の合戦を経て平氏を滅ぼし、最大の功労者となった。

その後頼朝と対立し朝敵とされた。全国に捕縛の命が伝わると難を逃れ

再び藤原秀衡を頼った。しかし、秀衡の死後、頼朝の追及を受けた当主

藤原泰衡に攻められ衣川館で自刃し果てた武将。

もちろん260年続く江戸幕府の初代征夷大将軍。

破風屋根と囃子の座。

この山車には既に囃し方が準備中。

後醍醐天皇は皇室の御紋章である菊紋を楠木正成に与えたのだ。

ただし正成以後楠木家は、天皇とおなじ菊の紋を持つことは畏れ多いと、

菊の下半分に水の流れの図を添えて菊水紋としたのだ。

上段四方幕にはその菊水紋が描かれていた。

楠木正成は、鎌倉時代末期から南北朝時代にかけての武将。

建武の新政の立役者として足利尊氏らと共に活躍して天皇を助けた。

尊氏の反抗後は南朝側の軍の一翼を担い、湊川の戦いで尊氏の軍に破れて自害。

太郎が亀を助けると、亀は礼として太郎を竜宮城に連れて行く。

竜宮城では乙姫が太郎を歓待する。しばらくして太郎が帰る意思を伝えると、

乙姫は「決して開けてはならない」としつつ玉手箱を渡す。

太郎が亀に連れられ浜に帰ると、太郎が知っている人は誰もいない。

太郎が玉手箱を開けると、中から煙が発生し、煙を浴びた太郎は老人の姿に変化する。

浦島太郎が竜宮城で過ごした日々は数日だったが、地上では随分長い年月が経っていた・・。

という話。

中段四方幕にはその亀の姿が描かれていた。

『日本書紀』では主に「日本武尊(やまとたけるのみこと)」

『古事記』では主に「倭建命(やまとたけるのみこと)」と表記される

古代日本の皇族(王族)。

第12代景行天皇皇子で、第14代仲哀天皇の父にあたる。

熊襲征討・東国征討を行なったとされる、日本古代史上の伝説的英雄。

手をかざして、かまどの煙を見る仕草を現しているのであろう。

仁徳天皇の四年、天皇が難波高津宮から遠くをご覧になられて

「民のかまどより煙がたちのぼらないのは、貧しくて炊くものがないのではないか。

都がこうだから、地方はなおひどいことであろうと仰せられ「向こう三年、税を免ず」と

詔されたと。

獅子舞とひょっとこ踊りも準備中。

皇大神宮参道に戻ると、多くの出店が営業を開始していた。

金魚釣りの店には、元気で泳ぎ回る多くの金魚が。

-

江の島灯籠 2024へ(その7) 2024.08.30

-

江の島灯籠 2024へ(その6) 2024.08.29

-

江の島灯籠 2024へ(その3) 2024.08.26