PR

Keyword Search

Comments

【甥のステント挿入…

New!

Gママさん

New!

Gママさん2025年版・岡山大学…

New!

隠居人はせじぃさん

New!

隠居人はせじぃさんムベの実を開くコツ…

noahnoahnoahさん

noahnoahnoahさんエコハウスにようこそ ecologicianさん

Calendar

元は尼寺の本真寺(浄土宗)に到着

明治36年創立の尼寺、もと慈教庵といい現在地より海岸寄りに建てられていた。

関東大震災の時の津波で被害を受け、この地に移転してきたそうです。

開山は颯田本真尼(さったほんしんに)。

尼さんの後継者がなく、数年前に若い男性が住職になったようだ。

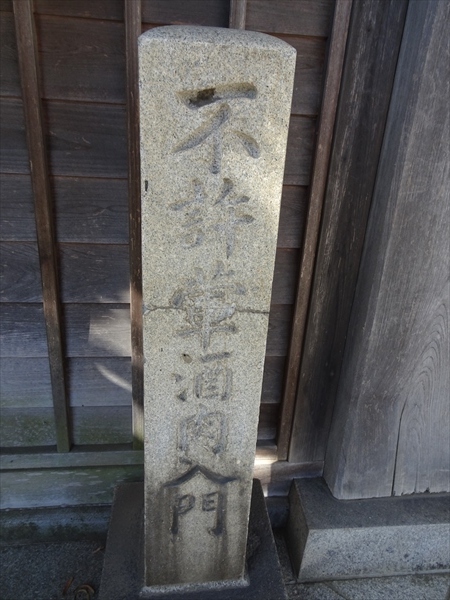

本真寺の山門。

山門脇にある「不許葷酒肉入門」の石碑

「葷」の意味は「ニンニク、ニラ、ネギ、ラッキョウ、ショウガ」の総称。

精がつく食べ物なので、酒、肉と共に、修行の妨げになるということ?

「葷酒肉」は私の大好物であるが、この日は山門をくぐらせて頂いたのであった。

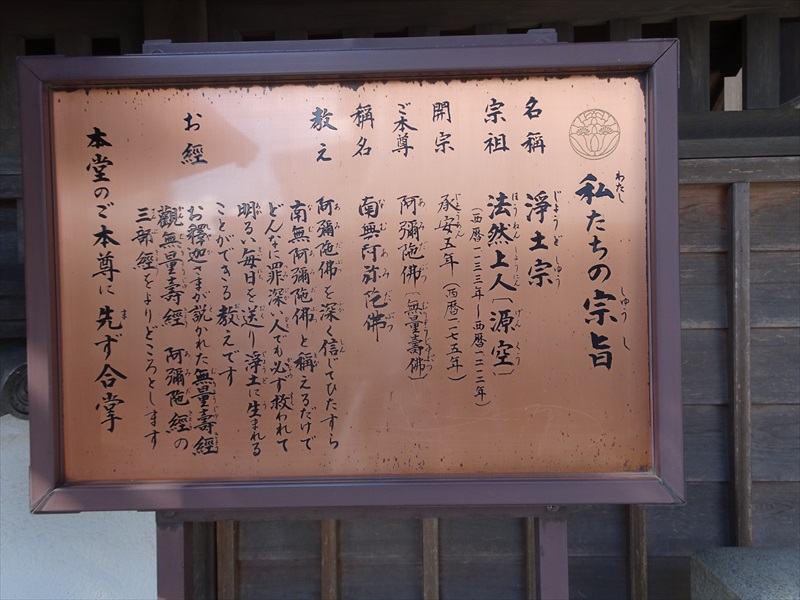

宗祖は法然上人(源空)、開宗は承安5年(1175)

ご本尊は阿弥陀仏。

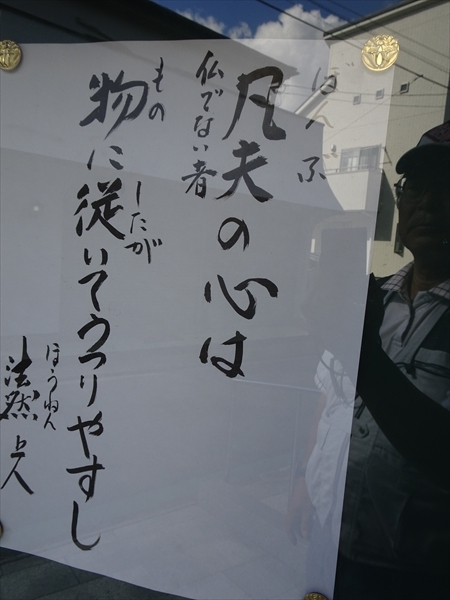

「凡夫の心は物に従いてうつりやすし」と。

「愚かな者の心は絶えず散乱し静まることがない」と。

凡夫の心っていうものは、まるで猿の如く木から木に枝をつたって飛び回るように、

全くもって落ち着かないもであると。

法然上人が浄土宗二祖である聖光房弁長上人に語ったと伝えられる言葉の中の一筋とのこと。

凡夫故、いつも心が落ち着かず「どうしたら良いのか、どうすべきか」と

悩みが尽きない自分がいるのです。

山門を入ると、小さな六地蔵が迎えてくれました。。

笑顔が可愛らしい六地蔵。

こちらも。

小田急江ノ島線沿いの寺。

境内の池には朱の丸橋が。

動物供養塔。

境内には、鵠沼別荘地開拓創始者として、また多くの文人達が逗留した

旅館「鵠沼館」や「東屋」を築いた伊藤将行のお墓が。

本堂とその前にある「薬師瑠璃光如来」の立像。

境内の地蔵尊。

瓦を積み上げた灯籠。

そして本真寺を後にすると、馬頭観世音の石碑がこれも塀の窪みに

ひっそりと。

浜道 弘法大師堂。

大師堂の左脇に2基の青面金剛浮彫の庚申塔が。

右の庚申塔は宝暦12年(1762)、左はの庚申塔は宝永6年(1709)の建立。

祠内の地蔵尊(右)。1780(安永 9)年11月吉日。立像丸彫。110cm 。

弘法大師座像(左) 文政3年(1820)の建立。

鵠沼海岸6丁目、大平橋に向かう道の左側にあった隅丸形文字道祖神。

寛延4年(1751)正月吉日、浅場太郎左衛門の建立と刻まれていた。

石碑の銘に「南無道祖神 守護 」とあるが、仏式の「南無」と神式の「道祖神」が

合体したようなおおらかな民間信仰なのか?

太平橋が左手に。

太平橋を渡らずに引地川沿いを海に向かう。

右手には松並木が残っていた。

辻堂東海岸2丁目と藤沢市鵠沼海岸4丁目の境界付近の堤上の引地川治水の碑。

「引地川」の河口付近の流れが時代と共に大きく蛇行し変化していると。

江戸時代から度々の洪水の治水のために現在のような堤防が築かれた。

この石碑は文化年間に鵠沼の浅場氏が私財を費やして堤防を築いた記念碑。

この治水の碑は日之出橋と作橋の間の辻堂側堤にあった。

引地川の名前の由来は明治時代に記された皇国地誌によると

「大庭城が廃城になった後、大庭開墾の際、元の流域13村の人々が

伊勢山西側の山裾を掘り下げ、鵠沼へと川を流したから」と書かれており、

「引いてきた川」という意味との説もあると。

横には小さな石の社がいくつか。

作橋を渡り八部球場横へ。

更に進み右手に折れると、右側に朱の鳥居が。

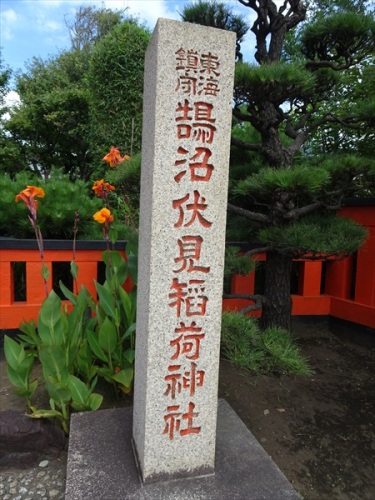

鵠沼伏見稲荷神社。

「湘南のお稲荷さん」として、地元の人々に親しまれている神社。

朱の橋を渡る。

鵠沼和貴水。

ここは海岸近くにある土地なのであるが、美しい湧き水が湧いているのであった。

横には小さな祠が。

手水舎。

社務所。

鵠沼伏見稲荷神社は、1943年(昭和18年)創建の神社。

かつて鵠沼字中井に霊泉の湧く稲荷社があったが、関東大震災によって涸れてしまい

、社運も振るわずにあったが、鵠沼海岸に鎮守社創建の機運が高まり、その稲荷社を

遷座するかたちで創建されたのだと。

祭神は

宇迦之御魂大神(うかのみたまのおおかみ)

佐田彦大神(さたひこのおおかみ)

大宮能売大神(おおみやのめのおおかみ)

田中大神(たなかのおおかみ)

四大神(しのおおかみ)

と多くの大神が。

奥宮への鳥居。

鵠沼伏見稲荷神社の真っ赤な旗が奥宮への参道沿いに。

奥宮。

-

江の島灯籠 2024へ(その7) 2024.08.30

-

江の島灯籠 2024へ(その6) 2024.08.29

-

江の島灯籠 2024へ(その3) 2024.08.26