PR

Keyword Search

Comments

【甥のステント挿入…

New!

Gママさん

New!

Gママさん2025年版・岡山大学…

New!

隠居人はせじぃさん

New!

隠居人はせじぃさんムベの実を開くコツ…

noahnoahnoahさん

noahnoahnoahさんエコハウスにようこそ ecologicianさん

Calendar

藤沢市打戻に鎮座する宇都母知神社(うつもちじんじゃ)を訪ねました。

延長5年(927年)の『延喜式神名帳』に記載されている相模国の延喜式内社十三社の

内の一社(小社)とされるとのこと。

藤沢市打戻2662。

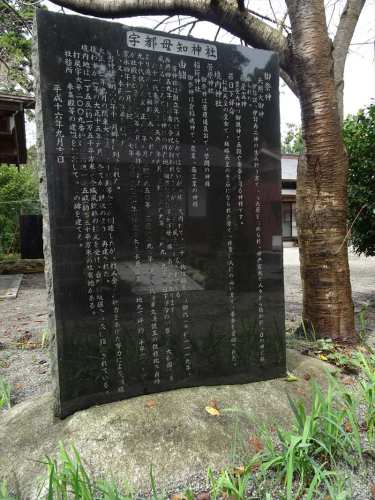

宇都母知神社と赤く刻まれて石碑。

この地『打戻』の地名の由来として、宇都母知神社の「宇豆毛遅」(うずもち)が訛って

打戻(うちもどり)となったという説がある。また、古語において「うつ」と「もち」には

どちらも「小さな盆地」という意味があり、当地の地形からまず「ウツモチ」と呼ばれるように

なって「うちもどり」に転化したともされる。

この他には、海老名の刀鍛冶屋、五郎正宗が鎌倉へ向かう道中この地で休憩した際に、

これから納める刀の出来がよくないことを思い、「家に戻って打ち直した」ことから

地名となったとする説もあるとのこと。

鳥居建設碑。

平成2年と刻まれた鳥居建設祈念碑も。

9月15日に行われた例大祭の名残が祭りの寄付金の掲示板に。

参道横に庚申塔。

文政十年丁亥十一月吉日、1827年の造立。

手水舎。

宇都母知神社 縁起碑。

神社の創建時期は定かでないが、雄略天皇の御代(495年)に厳粛な祭祀が執り行われたという

記録がある(『日本総国風土記』)。また、これまでに転社(移転)の記録はないが、

同風土記では当社の鎮座地が「相模国鷹倉郡宇都母知郷」とある。

なお、『延喜式神名帳』では「相模国十三座(式内社)の内 高座郡六座の内の一座

宇都母知神社」と記されている。

天慶2年(939年)、大和国泊瀬より若日下部命の尊霊を遷座、相殿に合祀した。

正応3年(1290年)、鎌倉幕府八代将軍久明親王の執権である北条貞時が社殿を改築、

さらに寛永4年(1627年)、当地の領主である高木主水源正次が社地900坪(約3000m²)を

寄進して本殿の改築を行なっている。当社の呼称として、江戸時代には「大神宮」「神明宮」

とも称されていた。

その後、明治6年(1873年)12月には郷社(近代社格制度)に列せられた。

大正12年(1923年)の関東大震災により社殿(安政5年(1858年)造)を含み全壊したが、

3年後の大正15年(1926年)9月には全復旧し現在に至っていると Wikipediaより。

大きな社務所。

社殿。

社殿の左手は神輿殿。誰一人いない閑散とした空間。

御祭神は天照大御神(あまてらすおおみかみ)、稚産霊神(わくむすびのかみ)、

若日下部命(わかくさかべのみこと)。

稚産霊神は五穀や養蚕を司る神で若日下部命は仁徳天皇の皇女で養蚕を盛んに

奨励したとされているのだと。かつての打戻の地は養蚕がさかんだったと。

本殿を斜め前から。

境内社の菅原神社。

平成8年に建立した菅原神社、伊勢神宮鎮座二千年記念、第二次世界大戦終結50年を

記念碑。

氏子中と刻まれた石塔が二つ。

稲荷神社。

打戻稲荷神社 石碑。

平成19年の灯籠整備祈念碑。

境内を西側に出て道を挟んですぐのところにある鐘楼そして手前に古い石碑が。

『相模十三社 式内社 宇都母知神社』とあるが、風化が進み

何とか解読出来た。

郷土の鎮守、宇都母知神社が鎮座する、藤沢市打戻字大仲及びそれに接する宮台、大谷戸、根下、

矢崎の地は、原始の昔より農耕が営まれてきたが、畑地は傾斜地が多く狭隘であり、山間に位置

した水田は強度の湿田で生産力も低く、長い間耕作農民を苦しめ、経営の伸展を阻害してきた。

昭和四十八年、藤沢市が国の施策である第二次農業構造改善事業を導入するに及び、当地の地権

者百十二名は、この事業の実施推進によって生産基盤の改善と経営の安定を計るべく、度重なる

協議を経て、土地改良区の設立に踏み切った。

以来十年間の歳月を費やし、本土地改良区は、県、市、農協等関係機関の懇切な指導と地権者及

び役員の溢れる熱意により、幾多の困難を乗り越えて、事業費二億七千万円、総面積四千五ヘク

タールに及ぶ土地基盤整備事業を完成させ、更にその耕地内の二千ヘクタールを対象に、事業費

四千五百万円をもって畑地灌水施設を完工し、また、ガラス温室団地及び養豚団地を配置するを

成し得た。これにより、改良地区の中心部を通る、工費六千万円をもって完全舗装された延長千

百三十六メートル、幅員七・五メートルの幹線道路をはさんで、農耕地は平坦にして整然と区画

され、どの耕地も巾四メートル以上の農道に接する、良好なしかも早害の懼れのない近代的農耕

地に生まれ変わった。この改良事業は、今後当地の農業経営の合理化と発展に寄与するところ限

りないものがあると思われる。

思うに、当地の農耕の遥かな歩みの中で、本事業はまさに歴史的かつ画期的な大事業であったと

言うべく、本土地改良事業の完成にあたり、その〇概を記して、後世に伝えんとするものである。

昭和五十八年一月

藤沢市打戻土地改良区

鐘楼は昭和20年(1945年)の春に太平洋戦争の物資回収により献納されたため

暫く設置のされないままだったが、昭和50年(1975年)になって、

天皇在位50年を記念して鋳造されたものを再建。

また、境内の全域が風致林の指定を受けており、昭和49年(1974年)には

自然環境保全地域に指定されているとのこと。

-

江の島灯籠 2024へ(その7) 2024.08.30

-

江の島灯籠 2024へ(その6) 2024.08.29

-

江の島灯籠 2024へ(その3) 2024.08.26