PR

Keyword Search

Comments

【甥のステント挿入…

New!

Gママさん

New!

Gママさん2025年版・岡山大学…

New!

隠居人はせじぃさん

New!

隠居人はせじぃさんムベの実を開くコツ…

noahnoahnoahさん

noahnoahnoahさんエコハウスにようこそ ecologicianさん

Calendar

前方に安養寺の山門が見えて来た。安養寺は康元元年(1256)近江佐々木氏が

親鸞聖人の直弟となり、名を西信と改め、同国の蒲生郡に堂を建て安要寺とし、

後美濃安八郡大榑村に転じ、第八世蓮如の命により安養寺と改めたとのこと。

駐車場に車を止め、郡上八幡城の散策開始。

上方に郡上八幡城の天守が見えて来た。

力石。

遠藤慶隆が八幡城復帰後に八幡城を改修した節に、城下吉田川から人夫が川原石を

背負い上げたと。その中で剣村(現大和町)の通称赤髭作兵衛なる者が1m×75cm、

約350kgの大石をひとりで背負い上げたと。普請奉行がその力量を深くほめたたえた

とたんに彼はその場で倒れて息たえたと。

普請奉行はこれを哀れんでこの石の使用を禁じたと。

昭和8年に模擬城の建設にあたり放置されていたこの石をこの場所にに安置していると。

そして郡上八幡城の天守閣が完全に姿を現す。

現在の天守は、大垣城(当時国宝であったが昭和20年大垣空襲で焼失)を参考に

昭和8年(1933年)模擬天守としては全国的にも珍しい木造で造られた

(本天守は現存する木造再建城としては日本最古となる)と。

天守閣。

明治4年、廃藩置県とともに廃城となった城は、翌年から石垣を残してすべて

取り壊されることに。

優雅な破風をもつ現在の4層5階の天守閣は昭和8年(1933)に大垣城を参考に

模擬天守閣として2つの隅櫓と高塀とともに全国にさきがけて再建。

石垣は古い石の上に新しい石を積み増したのが理解できるが、しかし全体的に

画になる佇まいの城。妙に鋭角な石垣と土塀がユニーク。

天守閣下のおよしの祠。

八幡城築城のときにお城の為に、人柱として身を捧げた庄屋の娘でおよしという人の

霊を祀って有る祠であると。美しくのどかな雰囲気のこの城にも過去には悲しい物語が

あったのだ。

初代城氏、遠藤盛数の子、遠藤慶隆が「姉川の戦い」で実際に着用したと

伝えられている鎧。

再建された城でありながら、司馬遼太郎氏はその著である「街道をゆく」の中で

「日本で最も美しい山城であり、隠国(こもりく)の城。」と評されるに

至っていると。

天守閣から郡上八幡城本丸門方向を見る。

郡上八幡城は5氏19代にわたり治められたのだ。

永禄2年(1559)、盛数が東氏を滅ぼし、八幡城の基を築いた。2代慶隆のとき、

秀吉の不興を買い、加茂郡白川1万3千石に左遷されたが、八幡城の戦いの後、

郡上に復帰。常友の時、城下町が整備された。その後、常春が11歳で家督を継いだが、

23歳で病死し、常久が4歳で藩主となった。常久はお家騒動のなか7歳で夭折し、

郡上領2万4千石は幕府に没収された。しかし、幕府は、遠藤家を惜しみ、

大垣藩戸田氏の胤親を養子に1万石を与え転封させ、近江の国三上遠藤として

幕末まで続いたのだと。

そして元禄5年(1692)遠藤氏移封の後、2代城主井上正任が常陸の国(茨城県)笠間城主から

郡上城主として入部。正任は入部後1年をたたず、二男正岑が家督を継いだ。

井上氏は郡上在住5年で、丹波の国(京都府)亀山城主に移封された。

正岑は郡上移封後、若年寄、老中と権力の座にのぼりつめました。とくに、

8代将軍吉宗の就任には大きな役割を果たしたのだと。

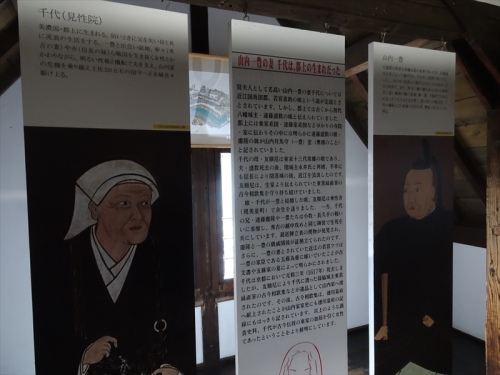

山内一豊の妻「千代」は、弘治2年(1556)、初代郡上八幡城主遠藤盛数の娘として生まれた。

千代が3歳のころ、盛数は病死、母の再婚、義父の敗北、流浪。波乱の時がはじまる。

やがて千代は、縁あって尾張の一豊に嫁ぐ。一豊は信長、秀吉、家康に仕え、最後には

土佐24万石の大名に出世。その影には、千代の内助の功があったと。

信長の「馬ぞろえ」や関ヶ原前夜の「傘の緒の密書」の逸話は有名。

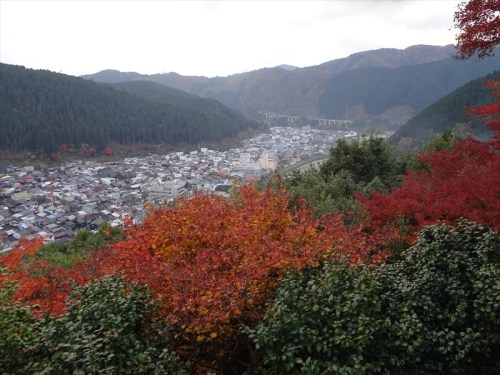

朝霧に浮かび上がる八幡城が【天空の城】として話題になっているのだ。

これはポスター写真をカメラに。

郡上市総合スポーツセンター (Gujo City Gymnasium )

60mスパンの鉄骨アーチの上に12組の30mスパンの丸太トラス梁を乗せたドームであり、

樹齢300年の天然檜丸太を600本も使用していると。

トラス梁が弓月形で舟に見え、それが合わさってドーム(円蓋)を構成しているため、

別名を「月舟蓋」と名付けたと。

ドームの形と質感が消防士のヘルメットに似ていると感じたのであったが。

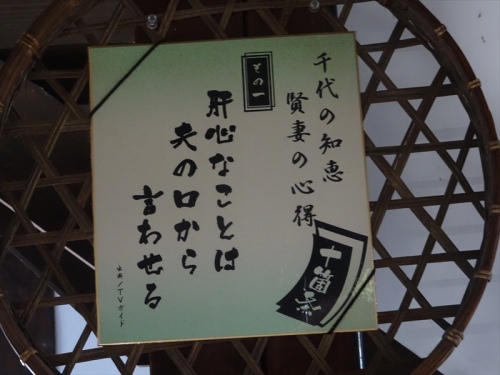

千代の知恵 賢者の心得 十か条が色紙に書かれ貼られていた。

旅友、同行のクマチャンはこれを忘れてなるものかと必死にカメラに

収めていたのであった。成果は如何に?

そして俳優の『大谷亮介』を発見。テレビ朝日系の『相棒』の三浦信輔役で有名だが

今年の8月23日に話題になった人。

BS朝日「歴史ミステリー 日本の城見聞録」の郡上八幡城の撮影中に遭遇したのであった。

全国の城を旅しながら人間ドラマと歴史ミステリーを識者たちの解説を交えて解き明かして

行く城案内人の一人がこの大谷

放映はいつなのであろうか楽しみなのである。

首洗い井戸跡。

「関ヶ原の戦い」で討ち取られた武士の首についた血や泥を、首実検のために

洗い清めるために使用された「首洗いの井戸」と呼ばれた井戸跡。

一方通行の下り線用道路の先にあった城山公園で車を停めて散策。

山内一豊と妻の像。

賢夫人として名高い山内一豊の妻千代については近江国坂田郡、若宮喜助の娘という説が定説。

しかし、郡上では古くから初代八幡城主・遠藤盛数の娘と伝えられていた。

郡上には東家系図・遠藤家 系図などがゆかりの寺院・家に伝わりその中には明らかに

遠藤盛数の娘・慶隆の妹が山内対馬守(一豊)室(奥様のこと)と記されていたと。

見性院は、戦国時代から江戸時代にかけての女性で、土佐国土佐藩初代藩主、

山内一豊の正室である。本名は「千代」とも「まつ」ともいわれるが、定かではない。

夫に馬を買わせるために大金を差し出した話や、笠の緒文などの様々な逸話で知られ、

良妻賢母の見本とされる。正式な法号は見性院殿且潙宗紹劉大姉。

そしてこの日の観光を終え、愛知県東岡崎のホテルにチェックインしたのは

18:30過ぎ。そしてこの日の反省会にホテル近くの『世界の山ちゃん』へ。

ビール片手に何本でも食べたくなるおいしさ『幻の手羽先』をあっという間に。

-

牛久大仏へ(その3) 2025.11.19

-

牛久大仏へ(その2) 2025.11.18

-

牛久大仏へ(その1) 2025.11.17