PR

Keyword Search

Comments

2025年版・岡山大学…

New!

隠居人はせじぃさん

New!

隠居人はせじぃさん【甥のステント挿入…

Gママさん

Gママさんムベの実を開くコツ…

noahnoahnoahさん

noahnoahnoahさんエコハウスにようこそ ecologicianさん

Calendar

岩村城趾を後にし、岩村城下町の中で車を停め散策開始。

現在でも歴史的・文化的なたたずまい・町並みが、枡形や町の中を流れる疎水など

、他では見られない城下町。

平成10年4月17日には、全国で48番目、岐阜では高山市三町・白川村荻町に続いて

3番目に「重要伝統的建造物群保存地区」として選定されたのだ。

平成25年3月には電線・電柱の地中化工事が完了し、より一層往時の雰囲気が

よみがえったのだと。

![7ccd61ae859d66b85290129f70ab70b9a048f4ba[1]_R.jpg](https://image.space.rakuten.co.jp/d/strg/ctrl/2/550f1eaea206bf2fd3832c3285e6084fc1c3d5c7.15.2.2.2.jpg?thum=53)

梅庄商店は洋服店。

そして岩村醸造。

酒蔵の創業は天明7年(1787年)と伝えられており、当時は岩村藩御用達の運送業を本業とし、

酒造業は副業。明治になり岩村藩が消滅したことで酒造りが本業となり、その後大正10年に

株式会社を設立、同時に味噌、しょうゆ、みりん、焼酎なども造るようになった。

しかし、戦後からは日本酒の専業メーカーとして地域一番の名醸蔵を目指していると。

![2fa2c6cc[1]_R.jpg](https://image.space.rakuten.co.jp/d/strg/ctrl/2/966707cf31c9af55e73b1a33d14b3641b4f4c55e.15.2.2.2.jpg?thum=53)

そして酒屋の入り口には大きな茶色の玉が吊されていた。

名前は杉玉(すぎたま)または酒林(さかばやし)。

その名の通りスギの葉(穂先)を集めてボール状にしたもの。

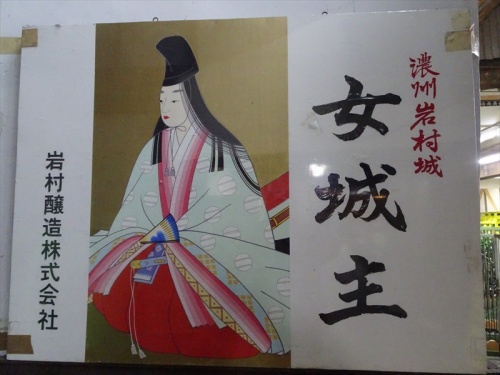

店の中に入ると銘柄「女城主」の各種の酒瓶が陳列されていた。

「女城主」ブランドは、その昔、岩村城主に嫁いだ織田信長の叔母にあたる女性が、

城主病没後は事実上の城主として采配を振るった物語にちなんでおり、この歴史を基に

昭和60(1985)年の地域おこしイベント「岩村城築城800年祭」をきっかけに誕生したと。

平成29年 NHK大河ドラマ「おんな城主 直虎」はこの人物が主人公とのこと。

大きな杉玉のある店構えの一部は築約300年。

その店頭より酒蔵まで約100m続くトロッコの線路に沿って歩きながら酒蔵を

見学できるのであった。トロッコは、現在でこそ店頭の展示用となっているようだが、

20年ほど前までは現役で酒や米の運搬に使われていたのだと。

酒の試飲をさせて頂き、まずは酒蔵見学のために奥に進む。

岩村の家庭の中庭には「天正疎水」と呼ばれる水路が縦断。

江戸時代につくられたのだと。

岩村醸造「女城主」の巨大ラベル。

瓶詰め工場。

右の赤い壺は「なんでも鑑定団」に出品したとのこと。

鑑定結果2万円?と店員から聞いたと思いますが・・・・。

酒の仕込みにも使用される天然水。

私も柄杓2杯ほど飲ませて頂きました。

工場の壁の一部は「なまこ壁」。

瓦の目地(継ぎ目)に漆喰をかまぼこ型に盛り付けて塗る工法。

その目地がナマコに似ていることからこう呼ばれているのです。

土産に「しぼりたて原酒」と「にごり酒(生酒)の720mlを1本ずつ購入。

店頭にも巨大な壺が。

そして再び街並みを歩き車に戻ったのであった。

松浦軒本店は、岐阜県恵那市岩村町で、江戸時代に長崎より伝わった、

ポルトガル伝来のカステーラの製法を、七代に渡り、210余年守り続けて

いる老舗。

そして国道363号線を進むと左手に可愛らしい駅舎に立ち寄る。

岐阜県恵那市山岡町上手向にある明知鉄道明知線の駅・山岡駅。

瀟洒な建物は2016年(平成28年)7月15日 - 山岡駅かんてんかん隣の倉庫として

使われていたアケチ1形(アケチ1号)が改装され、山岡駅かんてんかん森の列車カフェ

としてオープンしたと。

1面1線の単式ホームを持つ地上駅。無人駅。

ホーム前には案山子が並んでいた。

この時期恒例のかかしコンテストが開催されていた。

設置・審査期間:9/13~11/29とのこと。

私のお気に入りの案山子。

33番を投票箱に。

駅の裏手に、以前、この鉄道を走っていた「レールバス」が保存され

かんてんかん森の列車カフェに。

そして更に車を進めると道路脇に多くの支柱が置かれていた。

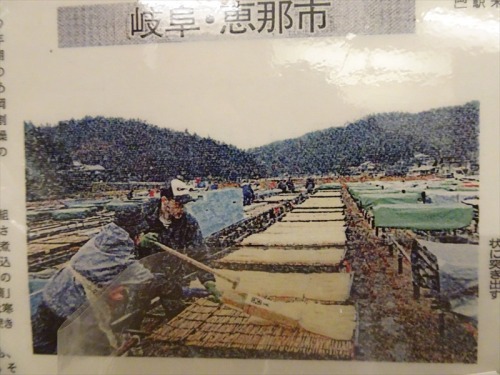

旅友からここで寒天乾しが行われているのではと。

この後立ち寄った道の駅にあった写真。

山岡町は、恵那市の中西部に位置し、北に三郷町と南に明智町の間の町。

冬は晴れた日が比較的多く、朝晩の寒暖の差が大きいことから細寒天が有名とのこと。

田んぼに支柱を立て、この上に棚を置き寒天を天日干しするのだ。

曽木公園に向かっていると、霧が出て来て

「道の駅・おばあちゃん市 山岡」というところに車を駐め、休憩。

小里川ダム湖のおりがわ湖畔案内図。

巨大な木製水車のモニュメント。

直径24mの巨大な水車が水の力だけで回っていた。

その迫力に圧倒される。

小里川発電所の完成により廃止された水力発電所に使用されていた

石造アーチ橋「興運橋」が移設保存されていた。

3連の石造アーチ橋であり、水没するので移築したものらしい。

見上げるとその巨大さが解るのであった。

日本一の水車と。そして水輪の材質は杉であるとのこと。

水車塔(柱脚)の高さは14.15m。

私も水車の近くにあった「幸せの鐘」を鳴らしてきました。

ますます霧が濃くなってきた。

霧の中、おりがわ湖にかかるつり橋を渡る。

中央付近からおがわら湖を眺めるが一面の霧で水面は全く見えず引き返す。

そして道の駅内に。

この道の駅は『豊かなむらづくり全国表彰』で農林水産大臣賞を受賞したと。

はちみつを発見。我が家と同じ百花蜜。

岐阜美術館で開かれている「ジャパン・ビューティー」展のポスター。

『今も昔も永遠のテーマである女性美。今の私たちの「キレイ」「かわいい」はいつ、

どこで生まれたのでしょうか。江戸時代に描かれた浮世絵の美人画は明治以降、

様々な価値観が変化する中で近代の「美人画」へと発展していきました。

本展は、浮世絵コレクターで知られる中右瑛氏の主導で形成された「朝比奈文庫」

コレクションから、明治・大正・昭和の美人画の変遷を辿ります。

上村松園、鏑木清方、伊東深水、竹久夢二ら美人画の代表作家のみならず、幻の画家、

知られざる画家たちまで約80点をご紹介します』と。

この絵画は、栗原玉葉作《朝妻桜》 大正7(1918)年。

道の駅を後にして曽木公園の逆さモミジの見学に向かう。

霧の中から高架橋が姿を現した。

-

牛久大仏へ(その4) 2025.11.20

-

牛久大仏へ(その3) 2025.11.19 コメント(1)

-

牛久大仏へ(その2) 2025.11.18